郷土誌かすがい 第82号

令和5年11月1日 第82号 ホームページ版

円福寺観音堂厨子および棟札六枚

円福寺は春日井市白山町に所在する天台宗の別格本山寺院で、『尾州白山寺縁起』によると養老7年(723)の創建と伝えられ、鎌倉・室町時代には寺運隆盛し、七堂伽藍と十二の坊舎を擁したという。その後、天正年間(1573~92)の兵火によって諸堂は灰燼に帰したが、文禄元年(1592)には復興がなされたという。

現在の観音堂は江戸時代の明暦3年(1657)の再建であることが棟札によって知られ、昭和51年に市指定の文化財になっている。観音堂の内陣に祀られている本尊の十一面観世音菩薩立像は鎌倉時代末(14世紀初め)の作、脇侍の毘沙門天・不動明王立像は室町時代の作、これらを取囲む三十三応現身像も室町後期の作とされ、いずれも焼失を免れた仏像であり、本尊・脇侍は市指定の文化財、三十三応現身像は県登録文化財となっている。

本尊を納める厨子は、これまで観音堂の附(つけたり)指定文化財とされてきたが、令和4年2月に実施した調査によって室町時代に遡る遺構であり、国の重要文化財に指定されている厨子にも比肩する貴重なものであることが明らかとなった。同時に調査がなされた観音堂の再建・修復に関する6枚の棟札には、普請の内容やこれに係わった人物などが具体的に記載されており、歴史史料としても高い価値を有していることが判明した。

これらの調査の結果、令和5年2月に観音堂厨子は市指定文化財、棟札6枚は観音堂の附指定文化財となった。

(市文化財保護審議会委員 岩田敏也)

円福寺観音堂厨子および棟札六枚の調査

岩田敏也 市文化財保護審議会委員

1 観音堂厨子

円福寺観音堂の内陣(ないじん)中央の低い壇上に安置されている厨子は、純粋な禅宗様で造られた宮殿(くうでん)型厨子で、建造年次を示す史料は残されていないが、様式的には室町時代後期の遺構と推定され、円福寺が隆盛を迎えた15世紀末頃の建造と考えられる。

間口1間(1,182ミリメートル)、奥行1間(999ミリメートル)、入母屋造り(背面切妻)、妻入(つまい)りの中型厨子で、屋根は木製本瓦葺きとされ、棟の両端に木製彫刻の鯱を掲げている。正面入母屋の妻飾りは虹梁(こうりょう)・大瓶束(たいへいづか)で、破風(はふ)の拝みに鰭(ひれ)付きの三花懸魚(みつばなげぎょ)を吊っている。軒は二軒扇垂木(ふたのきおうぎたるき)とされ、軒桁と地隅木の先端に絵様彫刻を施し、飛檐(ひえん)隅木の先端は下方へ折り曲げて納めている。

柱は上下に粽(ちまき)が付いた円柱で、木製の礎盤(そばん)上に立ち、柱間に地覆(じふく)・地貫・内法貫(うちのりぬき)・頭貫(かしらぬき)・台輪(だいわ)を廻らし、頭貫端を木鼻(きばな)として出している。柱上には尾垂木(おたるき)・拳鼻(こぶしばな)・実肘木(さねひじき)付きの三手先斗栱(みてさきときょう)を載せ、中備(なかぞなえ)には同様の斗栱を正面に2基、側面に1基配して詰組(つめぐみ)としている。

正面柱間の地貫と内法貫の間に方立(ほうだて)・小脇羽目を組み、貫に藁座(わらざ)を打って両開き桟唐戸(さんからど)を吊る。両側面と背面の柱間は横板壁とされ、厨子の内部は床板が張られておらず、仏壇上に低い台座を置いて、その上に本尊である十一面観世音菩薩立像が直接安置されている。

外部の主要部材は黒漆塗りとされ、正面の小壁・小脇羽目・枇杷板(びわいた)・桟唐戸の框(かまち)などは朱漆塗りとされている。大きな改造は見受けられず状態は良好であるが、背面の斗栱と屋根の後端部が切り縮められている。これは明暦に再建された観音堂内にこの厨子を納める際に施された改造と考えられ、両者の建造年次の違いが顕著に表れている。元禄8年(1695)の年記がある棟札の表面には「奉修復本堂内陳宮殿佛壇并天井四方之壁等所」の記載があって、この時に内陣の天井が切り上げられて厨子(宮殿)が安置されたと考えられる。

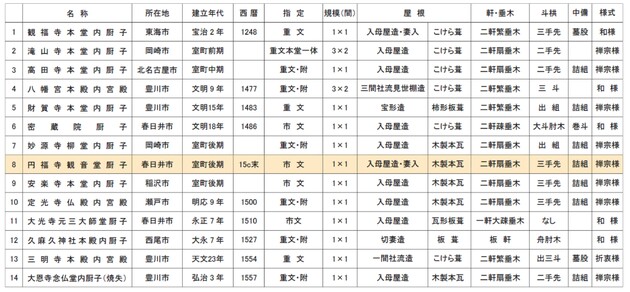

2 愛知県内の中世厨子

愛知県内で存在が知られている中世に遡る厨子の遺構は14基あり、そのいずれもが文化財に指定されている。

春日井市内には既に市の文化財に指定されている厨子が2基あり、密蔵院厨子(熊野町)は、文明18年(1486)建造の一間厨子で、比較的簡素な和様を基調とした宮殿型厨子である。大光寺元三大師堂厨子(上条町)は、永正7年(1510)建造の一間厨子で、密蔵院厨子よりもさらに簡素な扱いである。

円福寺観音堂厨子の建造年代もこれらに近いと推定されるが、純粋な禅宗様の構造と意匠をもつ秀作であり、建築的な質もこれら2基に劣るものではない。重文附指定の高田寺本堂内厨子(北名古屋市・室町中期)や重文指定の財賀寺本堂内厨子(豊川市・文明15年:1483)、重文附指定の妙源寺柳堂内厨子(岡崎市・室町後期)に比肩するものであり、当地域における厨子の特質や変遷過程を知る上で極めて貴重な遺構であるといえる。

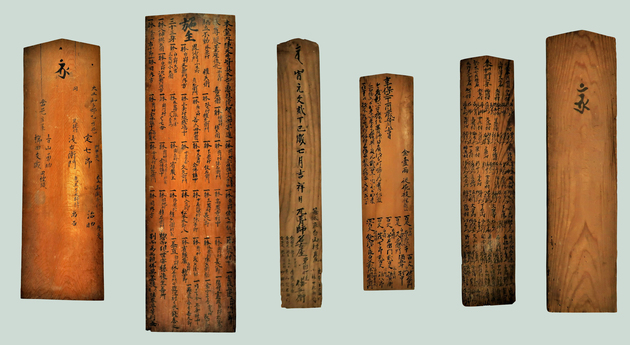

3 観音堂再建・修復棟札

現存する観音堂は、棟札によって明暦3年(1657)の再建であることが知られ、元禄8年(1695)には内陣の改造が実施され、同時に本尊十一面観世音菩薩立像と脇侍である不動明王立像・毘沙門天立像の修理および三十三身立像の再興(修理)が行われたことが棟札によって知られる。さらに元文2年(1737)には、それまでこけら葺きであった屋根を瓦葺きに改める修復がなされたことも棟札から窺い知ることができる。

なお、現在の観音堂は昭和54年に保存修理工事が実施され、桟瓦葺きに改造されていた屋根はこけら型銅板葺きに葺き替えられ、奥行を1間に縮小されて正側面を吹き放しに改造されていた外陣(げじん)も元の姿に復原されている。

(6)文政5年 (5)元禄8年 (4)元文2年 (3)享保2年 (2)明暦3年 (1)明暦3年

(1) 再建棟札一 奉再興圓福寺観音堂一宇

明暦三丁酉年夘月吉日の記があるもの

高さ730~710ミリメートル 幅180ミリメートル 厚さ15ミリメートル

表面の中央に「奉再興圓福寺観音堂一宇」とあり、「大工 名護屋住人 藤原半兵衛」「本願 出河村 大嶋五左衛門」「行事 白山村 林庄左衛門」「入佛導師 蜜蔵院々家 法印珍海」「別當 延壽院法印亮圓」の記載もある。裏面には梵字1文字が記されている。

(2) 再建棟札二 奉再造十一面観世音菩薩堂

明暦三丁酉年夘月八日の記があるもの

高さ638~630ミリメートル 幅140~137ミリメートル 厚さ7ミリメートル

表面の中央に「奉再造十一面観世音菩薩堂」とあり、「大工 名古屋住人 藤原半兵衛」「導師 蜜蔵院々家珎海」「圓福寺時僧 延壽院亮圓法印」「本願 大嶋五右衛門種吉」の記載があり、(1)の棟札の内容とほぼ一致するが、願主の「五左衛門」「五右衛門」が相違しているのは誤記であろうか。裏面には「奉加肝煎」として総勢99人の氏名が書き上げられている。

(3) 葺替棟札 奉再葺觀音堂

享保二丁酉歳五月吉日の記があるもの

高さ528~522ミリメートル 幅130~124ミリメートル 厚さ13ミリメートル

表面の中央に「奉再葺觀音堂」とあり、「大工 名古屋 藤原氏熊澤善左衛門政辰」「現住 圓福寺法印永舜」の記載がある。裏面の中央には「享保二丁酉歳五月吉日」とあり、檐(軒)を二重にしてこけらを葺き替えるための入用金とその寄進者が記載されている。

(4) 修復棟札一 奉修復瓦葺觀音堂壹宇

元文貳丁巳歳七月吉祥日の記があるもの

高さ683~667ミリメートル 幅108~106ミリメートル 厚さ8ミリメートル

表面の中央に「奉修復瓦葺觀音堂壹宇」とあり、「別當 圓福寺延壽院主修復」「現住 権大僧都堅者法印大阿闍梨永超」と記載されている。裏面には「旹元文貳丁巳歳七月吉祥日」とあり、「瓦葺師 名古屋東田町住 伊兵衛」の記載があるので、享保2年(1717)のこけら葺き替えから20年が経過し、屋根をこけら葺きから瓦葺きに葺き替える改造が行われたことが知られる。他に白山村の庄屋2名と施主3名の氏名も記されている。

(5) 修復棟札二 奉修復本堂内陳宮殿佛壇并天井四方之壁等所 奉再興本尊觀音嚴臺座後光并脇立不動尊毘沙門三十三身所

元禄八乙亥歳二月吉祥日の記があるもの

高さ820~815ミリメートル 幅233ミリメートル 厚さ11ミリメートル

表面の中央に「奉修復本堂内陳宮殿佛壇并天井四方之壁等所」「奉再興本尊觀音嚴臺座後光并脇立不動尊毘沙門三十三身所」とあり、「春日井郡篠木庄白山村 大工 名護屋住 藤原朝臣鈴木甚三郎清常 藤原朝臣伊藤八郎兵衛信季」「塗方 清原朝臣亀田隆伯秀勝」「京大佛師 井上佐源次 同 久四郎」「時別當 圓福寺六世住侶永舜敬白」の記載がある。

この時に内陣四方の天井を切り上げるなどの改造が行われ、現在の厨子(宮殿)が安置されたと考えられ、造作に係わった大工も知ることができる。また、同時に京都の仏師によって本尊・脇侍・三十三身像の修理が行われたことも分かる。

裏面には「本堂内陳天井皆具 本寺恵恩院智洞御寄進」とあり、本堂(観音堂)改造の寄進者名が記されている。この他「施主」として本尊嚴臺座後光、脇立不動尊・毘沙門天、賓頭廬、宮殿上塗、三十三身各尊像の修理寄進者名と住所が書き上げられている。

(6) 修復棟札三 奉修復本堂内陳并瓦下等皆造之所

文政五稔壬午六月吉祥日の記があるもの

高さ654~634ミリメートル 幅194~211ミリメートル 厚さ11ミリメートル

表面の中央に「奉修復本堂内陳并瓦下等皆造之所」とあり、「施主 當村中」「時別當十二世権大僧都深観法印大和尚」の記載がある。裏面には「大工 知多郡乙方邑 定七郎 門弟五人 同足振村 浅右衛門」「木工 高蔵寺村 治助 外ニ三人」「瓦工 下水野村 萬吉」「當邑庄屋 青山勇助 櫛田友蔵 同檀頭」と書かれており、内陣と屋根の修理に係わった工匠ならびに庄屋らの氏名を知ることができる。知多郡乙方邑(現南知多町豊浜)の大工が、春日井郡足振村・高蔵寺村・下水野村の工匠達と共に普請に携わったことも分かる。

以上6枚の棟札は現存する観音堂の再建・修復に関するものであり、これらによってその年次や内容、願主・寄進者・工匠など、普請に係わった人物を具体的に知ることができる。市指定の文化財である観音堂の関連資料として極めて貴重であり、当地の歴史を知り得る史料としても高い価値を有しているといえる。

【参考文献】

「室町中期~後期における宮殿系厨子の建築様式に関する研究」大野敏『平成十一年度~十三年度科学研究費補助金研究成果報告書』平成14年3月

『愛知県史 別編 文化財1 建造物・史跡』愛知県史編さん室 平成18年3月

春日井の非常守

近藤雅英 春日井古文書研究会会員

1 非常守設置への歩み

尾張藩に非常守が設置されたのは、文久3年(1863)8月である。この組織は尾張藩のみで置かれたものらしい。非常守については愛知大学の紀要に長屋隆幸氏が、「尾張藩の非常守についての一考察」を清洲の竹田家文書を中心に述べられている。

春日井郡の非常守については、守山郷土史研究会が『もりやま』第18号・第19号で「小幡村御觸留」から小幡村(現名古屋市守山区)の関係に触れられているが、今回は現春日井市にかかわる資料、堀尾家に所蔵されている古文書、永々目安書の朱書がある「堀尾氏御用記」をもとに非常守が設置されるに至った幕末期の経緯と活動を一瞥したい。

2 海岸防備の体制

幕末の尾張藩では、通商を求めるなど頻繁となる外国船の来航に備え、寛永20年(1643)以来横須賀代官所(東海市)に遠見番所3か所を設けて警戒に当たっていた。

嘉永6年(1853)浦賀沖(神奈川県)へ黒船が来航すると、急遽の出動を想定し、横須賀代官所では、警衛組織を設け、村の有力者を海岸守裁許人に命じた。藩士に草鞋(わらじ)を支給。管内村々に兵糧米、大豆、干し草、人足用草鞋、軍用馬の馬沓などの準備を進めさせた。藩兵が到着するまでの異人の上陸を阻止する役割を目指した。このような物資や軍費の調達は、藩士の動員の際は課せられることが常態であった。また、この年9月には馬数の調査を行い、10月に人馬の割り当てもなされた。同時に人足の選定の指針も次のように示された。

(1)丈夫な者を選び、病気の際の代わりの者も選んでおく。

(2)肝煎(庄屋)から通知があれば、昼夜の別なく出動できるよう準備しておく。

(3)蓑笠は自分で手当て、兵糧は3か日分持参する。

(4)夫馬(ぶうま)に出た家の妻子の養育と田畑の耕作は村で面倒をみる。

この指針は非常守が設置されても同じことであった。

小幡村の資料では、文久3年3月には、関田村堀尾茂助、田楽村梶田喜左衛門、上条村林金兵衛、大手村鈴木弥十郎、神屋村伊左衛門始め10か村の10人に肝煎を申し付け、「異国船渡来之節臨時夫馬御蔵入村々より差出筈ニ付」とその心得などを言い渡している。

この海岸防備を一層充実・拡充させた組織が「非常守」である。すなわち、文久3年(1863)8月、藩内各代官所の管轄の下に置かれた。海岸警備は当然ながら、領分の国境を固め、一朝ことあれば出動できる体制を整えたのである。

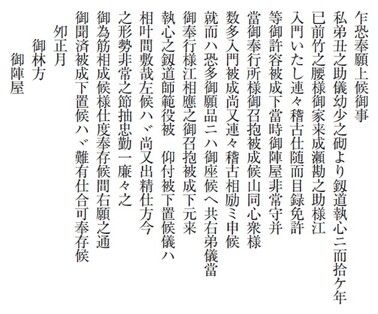

3 堀尾家の古文書

「堀尾氏御用記」は文久3年8月の非常守申し付けのものである。全文の翻刻を別に掲げた。この申し付けは、水野代官所から出ているが他の代官所で出されたものと宛て名を除けば全く同じものであり、藩から統一的に出されたものということが判る。

ちなみに、現春日井市関係の村の管轄は、勝川・妙慶新田・味鋺原新田・松河戸の4か村が大代官所、春日井原入鹿新田・長斎新田・如意申新田・稲口新田の4か村が小牧代官所で、その他は水野代官所である。

これによると、非常守について春日井郡の水野代官所管轄の村14村から18人が8月に任命されている。

そのうち現春日井市関係では、内津村前川戸一郎、鵜飼源六、田楽村梶田喜左衛門、上条村小原藤三郎、八田新田藤田与七、大手村鈴木弥十郎、下条原新田足立彦太郎の6か村7人である。他は当時水野代官所の管轄であった瀬戸・小幡・下品野・上水野・中水野・下水野・新居・上末の8か村である。非常守に任命された顔ぶれをみると、庄屋とか戸長あるいは後に地租改正問題で活躍した者の名が多い。

同年同月の小幡村の文書では、20人に仰せ渡された名があるが、半分ほどが堀尾家文書と相違している。さらに同年10月には、瀬戸村10人はじめ、大手村小川藤三郎・田楽村河田照吉ら9か村20人の追加の名がある。病気等を理由に辞退者もおり、こまめに任命がなされたものと考えられる。

なお、任命に当たって非常守の守るべきことなどが次のように示されている。

(1)領分境の固めのため、必要なときは出動を求める。

(2)農隙には槍・長刀ほかの武芸の稽古を許すので、修練せよ。

(3)修練は勘定奉行同心に入門し、日を定めて稽古をすること。

(4)弓・鉄砲の稽古を希望する者は陣屋へ願い出、指図を受けること。

(5)下裁許人(関田村堀尾茂助と上条村林金兵衛に別途申し付ける)と諸事談判すること。

(6)その身を厳しくし、不行儀がないよう慎むこと。

(7)銘々弁当持参のこと。

水野代官と林奉行を兼務していた。

これで判るように、非常守の役目は、御領分の固めと、そのための往還筋の見廻りにあった。茂助の弟丑之助にも、「一 慶応元年八月非常守候付苗字帯刀御免被 仰付候」と苗字帯刀が許されている。丑之助は、竹之腰家来成瀬勘之助に剣術を学び、目録取得しており、非常の節は忠勤に抽ん出て励むと述べている。

そして、9月には堀尾茂助と林金兵衛の2人が非常守の下裁許人に任命された。下裁許人は、非常守の一隊を指揮した。非常の際には藩の指令を待たず、地方の壮丁の招集を任せられ、兵糧など物資の徴発もできる特権も与えられた重要な役割であった。この下裁許人には、慶応4年には田楽村の梶田喜左衛門も、小幡村の大嶋仁右衛門とともに任命されている。

林金兵衛の伝記を綴った『贈従五位林金兵衛翁』(津田応助)にも「非常守〔下〕裁許役を命ぜらる、凡其職務たる、非常の期に際しては悉く藩の指令を受けずして、地方に於ける壮丁の招集、指揮を初めとし兵糧及び軍用物を徴發するの特權を有する・・・」とある。

非常守の装備品・持参品は、具足一式(兜・袖・小手・佩盾・臑当)、槍、大小刀などの他、褌、筒棒袖、紺足袋、草履、火事羽織等々。

下裁許人には、このほか特に、指揮に用いる裁許杖、軍扇も許され、慶応2年(1866)6月5日に纏提灯も下げ渡された。そして、提灯、四半旗、雑具などを持つ従者も認められた。

明治元年(1868)9月には茂助・丑之助の連名で費用等の負担を前提に、次のような決意を述べて、非常守への組み込みを願い出ている。

「危急之御時節柄ニ付御支配中

私門弟有志之御御百姓共申合農隙ニ

釼道并鉋術稽古仕置非常之節ハ

御固メ場所江繰出御加勢奉申上度」

また、中切、上条、上条新田、下津尾、牛毛、下条、堀之内、下条原新田、関田の9か村34人も同様、非常御用への組み込みを願い出ている。また、別に中切村など15歳から35歳の38人も同様である。

4 非常守の出動

では、どのような場面での出動があったかである。非常守の名での出動は見られないが、堀尾茂助と林金兵衛が農民を動員した大きな例がある。非常守あるいは、その下裁許人の名をわざわざ出さなくとも下裁許人である堀尾茂助や林金兵衛に、動員の旨を通達すれば、御用の際の人足や物資の調達は全面的に権限の範囲で進められる。下裁許人の差配で事を進めたことはいうまでもない。

そのひとつが、元治元年(1864)12月の天狗党の警戒である。武田耕雲斉が率いるいわゆる天狗党千余人が、下街道から尾張に向かう見込みが濃厚になり、尾張藩では内津峠で阻止する態勢を整え、藩士多数が内津峠に集合した。近村の男は人足に徴発され、女は炊き出しにかりだされた。非常守は、警戒に当たって不法者の取締まりなどに多大な協力を惜しまなかった。

御境固めの非常守の担当地域はくじ引きで決定して次のとおり割りふられている。

(1)沓掛口(堀尾茂助のもとに18人)

(2)米之木口(大嶋仁右衛門のもとに24人)

(3)品野口(梶田喜左衛門のもとに32人)

(4)内津口(林金兵衛のもとに27人)

軍用金の献金が仰せ付けられたのも、この年1月にあり、高割り1石目に付き銀2匁8分8厘、戸割り1戸当たり銀12匁が割りふられた。

結果は、天狗党が下街道を通らなかったので、事なく終わっている。

次が、同年8月の第1次長州征伐への対応である。

尾張藩主慶勝を総督とする幕府の長州征伐に、堀尾茂助は130余か村から役夫500人を引率して、武器・弾薬・食料などを広島まで運搬。堀尾茂助は、その手腕を認められ、後に藩の役夫総取締まりに任命されている。

5 その後の非常守

堀尾茂助は、屋敷内に演武場を設け、弟義秀とともに、近隣の若者の訓練に励んだ。義秀は丑之助である。非常守の役割は、いわば藩の便宜的な組織であったが、これらを経て、各隊員も藩のために働く機運が盛り上がり、ここに集まった500人の門弟で義勇隊を組織し、明治元年(1868)忠烈隊を編成した。

堀尾邸前には、この間の事跡を掲げた功烈不朽の碑もある。「嘉永六年偶々〔たまたま〕外艦我が近海に出没し物情騒然たり、この時に方り〔あたり〕義康軍資を調達し、人馬の事を掌り功あり、元治元年(一八六四)朝廷に詔して師を起し、尾藩を征討都督となるに至り、義康乃ち〔すなわち〕君命を奉じ、百三十餘村の役夫五百餘人を率ひ、軍に従ひ安藝にいたる。幾〔いくばく〕もなく全藩の役夫〔やくぶ〕總取締りと成り事止んで歸る」とある。言うまでもなく義康は堀尾茂助義康のことであり、都督は総大将である。

忠烈隊は、明治2年(1869)7月の土岐郡騒動(土岐口の神明峠での沓掛村農民一揆)に際しても、出動し鎮圧に勤めた。

なお、忠烈隊司令は堀尾茂助は勿論、弟丑之助も明治4年半隊司令卒となり、古文書「勤書」によれば給禄6石2人扶持・職禄2石6斗を給された。明治5年には、下原新田・上条村・下志段味村の15人についての給録付きの隊員取り立てを願い出ている例もある。

林金兵衛のもとでも草薙隊へと生まれかわっていく。明治元年(1868)水野代官所所属33人、太田代官所25人、上有知(こうずち)代官所5人の63人が隊員で、現春日井市関係では上条21人、下条3人、和泉2人、玉野1人、明知1人、牛毛2人、田楽6人、大手池新田1人の名がある。

草薙隊の活躍はすでにいろいろ触れられている著述もあり、ここでは割愛する。

【主な参考文献】

堀尾家古文書「堀尾氏御用記」他

「尾張藩の非常守についての一考察」長屋隆幸(『愛知大学綜合郷土研究所紀要56』2011年)から

『もりやま』第18号(1999年1月)・第19号(2000年1月)守山郷土史研究会

『幕末の尾張藩』櫻井芳昭 2008年5月

『贈従五位林金兵衛翁』津田応助 1925年

春日井市内津町の「すみれ塚」についての考察

尾崎尚志 横井也有翁顕彰会会員

はじめに

今年(令和5年)は、横井也有(注1)が春日井市内津町を訪れ、紀行文『内津草』(注2)を執筆してから、250年の節目に当たる。也有が内津に来訪するきっかけとなったのが、内津在住の医師・薬種商であった長谷川三止(注3)が也有に揮毫してもらった松尾芭蕉(注4)の「山路来て何やらゆかしすみれ草」による句碑(すみれ塚)が明和6年(1769)9月に建立されたことであった(同時に也有句碑「鹿啼や山にうつふく人心」も建立される)。これを機に、三止は也有に内津来訪を懇請していたと思われ、それがようやく実現したのが4年後の安永2年(1773)8月18~27日の内津行であり、その旅を同年9月にまとめたものが紀行文『内津草』となった。今回は、この「すみれ塚」がどのように建立されたのかを考察してみたい。

1 芭蕉関係碑について

芭蕉に関係する碑は、文学碑の中では、ずば抜けてその数が多く、日本全国に3,000基ほどあるとされる。その最初は、芭蕉存命中に唯一建立された名古屋市緑区にある「千鳥塚」である。この碑は、貞享4年(1687)11月に、鳴海の寺島安信宅での「星崎の闇をみよとや啼く千鳥」立句とした俳諧の一巻ができたことを記念して建てたもので、文字は芭蕉の筆、裏面には連衆の名、側面に興行の年月が刻んである。次は、芭蕉没後となるが、芭蕉が埋葬された義仲寺(ぎちゅうじ)(注5)の墓碑を別にすると、2番目となるのは、元禄7年(1694)10月中に、伊賀上野の愛染院の故郷塚の建立となる。3番目は、翌月の忌日にあたる11月12日に建立された鳴海の誓願寺の翁塚で、4番目が、翌年1月12日に大垣の正覚寺に建立された百ヵ日追善としての翁塚ということになる。田中昭三著『芭蕉塚蒐』によると、その後、三十四回忌にあたる享保12年(1727)までに、全国で21基が建立されたが、それらはいずれも墓碑の形態をとり、表記は「芭蕉桃青法師」「芭蕉翁」等となっていて、俳句などは刻まれておらず、芭蕉の追善供養のためのもの(以後、芭蕉供養塚と称する)で、何らかの芭蕉の遺品を埋めて、供養がなされたとされる。

句碑としての第1号は、三十六回忌の享保14年(1729)冬に、名古屋の支考門の医者丹羽以之によって、名古屋の笠覆寺(通称笠寺)に建立された、「星崎の闇を見よとや啼千鳥 芭蕉翁」の句碑(笠寺千鳥塚)だとされる。その後は、単独の句碑や芭蕉供養塚、そして、芭蕉供養塚と句碑が合一されたもの(以後、合一碑と称する)が各地に建立されるようになり、先述の『芭蕉塚蒐』によると、寛保3年(1743)の五十回忌までに累計49基となり、宝暦13年(1763)の七十回忌までに累計106基(芭蕉供養塚49基、合一碑24基、句碑27基、その他6基)になったとされる。

2 すみれ塚について

このように、芭蕉関係碑が次々と建立されてくる中で、「山路来て何やらゆかしすみれ草」の句が初めて刻まれたのは、七十三回忌にあたる明和3年(1766)10月12日に、岐阜県可児市兼山町の可成寺(かじょうじ)(注6)境内に美濃派素陽坊らが建立した「芭蕉翁之墓」(150センチメートル自然石)で、その左側にこの句が刻まれた合一碑であった。続いては、明和4年(1767)3月に、神奈川県箱根町正眼寺において秋野人露貫が建立したもので、単独の句碑(100センチメートル×80センチメートル)としては最初のものとなる。3番目が、長谷川三止が愛知県春日井市内津町に、明和6年(1769)9月に建立した横井也有筆の句碑(50センチメートル×24センチメートル)であり、隣接して横井也有の句碑「鹿啼や山にうつふく人心」(48センチメートル×24センチメートル)も同時に建てられている。4番目は、菅井高伯によって、岐阜県中津川市の中山道沿いに、安永2年(1773)の八十回忌に建立された句碑(115センチメートル×90センチメートル)であり、この句碑の周囲には、10年後の天明3年(1783)に六歌仙碑のひとつとして、萩石(29センチメートル自然石)が建立され、横井也有の句「千代積て石しとどなる萩の露」が刻まれた。その後、全国で多くの石碑が建立され、弘中孝著『石に刻まれた芭蕉』(智書房・2004年刊)によると46基が掲載されているが、筆者の調べでは、宮城県仙台市大梅寺にも建立されているので、47基はあると考えられ、北は、岩手県一関市から、南は大分県玖珠郡玖珠町まで分布している。

(1)岐阜県可児市可成寺…明和3年(1766)10月12日芭蕉七十三回忌の建立

(2)神奈川県箱根町正眼寺…明和4年(1767)3月建立

(3)愛知県春日井市内々神社… 明和6年(1769)9月建立〈同時に横井也有句碑建立〉

(4)岐阜県中津川市旭ヶ丘公園… 安永2年(1773)建立〈10年後に横井也有句碑建立〉

(5)群馬県吾妻郡長野原町の川原湯温泉玉湯前…寛政4年(1792)2月建立

(6)群馬県前橋市赤城山大鳥居… 寛政4年(1792)2月建立

(7)千葉県香取郡多古町大師堂… 寛政8年(1796)10月12日芭蕉百三回忌の建立

(8)長野県上高井郡高山村紫… 享和2年(1803)建立

(9)高知県土佐郡土佐町…文化2年(1805)建立

(10)岩手県一関市舞川町羽堤観音堂…文化14年(1817)3月建立

3 『野ざらし紀行』のルートについて

『野ざらし紀行』は、貞享元年(1684)秋、松尾芭蕉41歳の時、門人苗村千里(ちり)を伴い江戸から伊賀に帰郷し、吉野・山城・美濃・尾張などに遊び、翌年尾張を経て、4月に江戸に戻るまでの旅の紀行で『甲子吟行(かっしぎんこう)』とも言われる。この旅の貞享元年10月~11月にかけて、名古屋に立ち寄り、尾張の連衆野水(やすい)、荷兮(かけい)、重五、杜国(とこく)、正平、羽笠(うりゅう)らによって興行された歌仙五巻と追加の表六句より、俳諧撰集『冬の日』(注7)がなり、蕉風が確立する。

芭蕉は、この旅での江戸への帰路、通説(注8)では、鳴海から中山道を通って、甲州経由で江戸に帰ったとされるが、その根拠は、『熱田皴筥(しわばこ)物語』の記述と貞享2年3月26日付木因(ぼくいん)宛て芭蕉書簡とされる。

翁是より美濃路へうち越んと聞えければ、

檜笠雪をいのちの舎り哉 桐葉

稿一つかね足つゝみ行 翁

………(略)

翁これより木曽に趣、深川にかへり給ふとて、

思ひ出す木曽や四月の桜狩

京の杖つく阻の青麦 東藤

尾張熱田ニ而五三日休息、何とぞ独木曽路の旅望ニ被存候

しかし、芭蕉は鳴海から東海道を通って江戸に帰ったとする異説が唱えられている。『野ざらし紀行』の熱田での記述「二たび桐葉子がもとに有りて、今や東に下らんとするに、牡丹蘂ふかく 分け出る蜂の名残哉」から、甲斐山中での「甲斐の山中に立ちよりて、行く駒の 麦に慰む やどり哉」の間のルートが問題となっているのである。

根拠は、芭蕉が逗留した鳴海の下里知足の日記『知足斎日々記』の「(四月)十日 晴天桃青丈江戸へ御下り。」(桃青=芭蕉のこと)の記述であり、「江戸へ御下り」とあるのは、鳴海から直接東海道を下って、江戸に向かったのだとし、貞享2年4月11日付知足宛て桐葉(林七左衛門)書簡を傍証として挙げ、この手紙に芭蕉出立を知らないような書き方が見られ、熱田から中山道へ向かったとしたら、桐葉宅に挨拶をせずに通り過ぎるはずはないとしたものだった。

なお、東海道を通ったとする説のうち、山崎説(注9)では富士川経由、勝峯説(注10)では、足柄道・山中湖経由で、江戸に帰ったとされる。

また、通説通り、名古屋から中山道へ向かったとしても、下街道(多治見経由)を通ったのか、上街道(犬山経由)を通ったのかは定かではない。しかし、当時の上街道は、公用の道とされ、大名行列などの通行路とはなっていたが、庶民は中山道への短縮路である下街道(16キロメートル短い)の利用も多かったと言われる。なお、『芭蕉紀行文集』(岩波文庫・1971年刊)の校注者中村俊定氏は、下街道通行を想定した地図を掲載されている。次のルート図は、それを基に作成したものである。

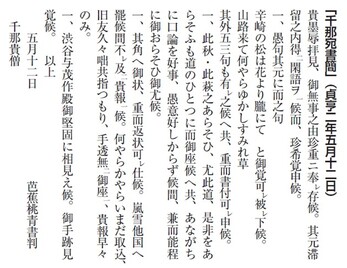

明和6年(1769)9月に書かれた横井也有著『菫塚記』に以下の記述がある。

幽耕亭の主、蕉翁の道をしたふ余り、山は山路の薄むらさきのゆかりもあればと、遺吟の一句を石面に彫り、菫塚と名付けて万世にとゞめむととす。厚情誠に夢の跡なきには似ず。むべなりや是うつゝのサトなり。

其魂もまねかばこゝにすみれ塚

ここに書かれた、「蕉翁の道をしたふ余り」という記述は、従来、「芭蕉の唱える俳句の道を慕う余り」と解されてきたが、「芭蕉の通った道を慕う余り」と解釈して、芭蕉が『野ざらし紀行』の旅で貞享2年4月10日以降に下街道で内津を通行したことを念頭に置いて、横井也有が揮毫して、菫塚建立に至ったと解釈することも可能ではないだろうか。

ただ、芭蕉が上街道を通ったことにもつながる、芭蕉句碑「いざともに 穂麦喰はん 草枕」が正念寺(春日井市中町)に寛政年間(1789~1801年)に建立されていて、芭蕉が『野ざらし紀行』の行脚の途次、この正念寺近くの農家に一宿した折の吟であると伝えられている。また、上街道から進んだ中山道沿いから少し北に入った可成寺(岐阜県可児市)に明和3年(1766)10月12日、美濃派素陽坊らが芭蕉七十三回忌に建立した「芭蕉翁之墓」があり、その左に「山路来て 何やらゆかし すみれ草」の句が刻まれているのもこの時の通行を考えてのことかもしれない。

4 「山路来て 何やらゆかし すみれ草」の句についての考察

『野ざらし紀行』に掲載されている「山路来て 何やらゆかし すみれ草」の初案は「何とはなしに 何やら床し 菫艸」ではないかと言われている。『熱田皺筥物語』(穂積東藤編)によると、この初案とされるものは、貞享2年(1685)3月27日、白鳥山法持寺(名古屋市熱田区白鳥)歌仙興行の発句で、芭蕉の弟子桐葉の次女「佐与」が幼くして亡くなったことから、道端のすみれ草にその姿を重ねて詠んだものという。しかし、服部土芳著『三冊子』によると、初案は「何となく 何やら床し すみれ草」とある。

その後、芭蕉が江戸に帰着した、4月上旬から約半月後、近江の門人千那(せんな)に宛てて書かれた芭蕉の返書「千那宛書簡」(貞亨2年5月12日付)には、「山路来て 何やらゆかし すみれ草」などの句の推敲過程が見え、この時点で、改作されていたと思われる。

また、『野ざらし紀行』は、貞享2~4年(1685~87)に成立したとされ、芭蕉真蹟本として、『藤田本』と『天理本』があるが、この時点で、「大津に至る道、山路を越えて」と前書きを付けて、この句が逢坂山を越える道でのものとされているが、改作の結果、それにふさわしいと考えた場所に挿入されたと思われる。なお、板本は芭蕉没後の元禄11年(1698)に『濁子本(じょくしぼん)』として出版されたものが最初となる。

白鳥山

何とはなしになにやら床し菫草 翁

…………(略)

【大津】

大津に至る道、山路を越えて

山路来て 何やらゆかし すみれ草

この句を巡っては、有名な論争がある。向井去来(きょらい)(注11)著『去来抄』(1704年頃成立)によると、北村季吟の子・湖春が、「菫は山によまず。芭蕉翁、俳諧に巧みなりといへども、歌学なきの過ちなり」と強烈にこの句を批判している。豊富な古典知識がある湖春は、『万葉集』の山部赤人歌、「春の野に菫摘みにと来し我ぞ野をなつかしみ一夜寝にける」(1424番)の他、すみれが野の花として詠まれていることを熟知していたので、「山路」に咲いていると詠まれていることが、歌道の常識に反すると論難した。それに対して去来は、「山路に菫をよみたる証歌多し。湖春は地下の歌道者なり。いかでかくは難じられけん、おぼつかなし」と反論し、芭蕉を援護した。また、同門の各務支考(かがみしこう)(注12)も、『葛の松原』(1692年刊)でほぼ同様のことを述べて援護している。しかし実際には、「山」で詠まれた歌は、『堀川百首』にある大江匡房の、「箱根山薄紫のつぼすみれ二しほ三しほたれか染めけん」くらいしか見つからず、この論争に関しては、湖春に分があったとされる。

〈同門評〉

山路きて何やらゆかし菫草 芭蕉

湖春曰、菫ハ山によまず。芭蕉翁俳諧に巧なりと云へども、歌學なきの過也。去來曰、山路に菫をよミたる證哥多し。湖春ハ地下の歌道者也。

いかでかくハ難じられけん、おぼつかなし。

5 内津のすみれ塚はなぜ建立されたのか?

田中昭三著『芭蕉塚蒐』によると、宝暦13年(1763)の芭蕉七十回忌以降、安永2年(1773)の八十回忌までに全国で計60基(芭蕉供養塚6基、合一碑17基、句碑35基、その他2基)の芭蕉関係碑が建立されたとするが、その内、愛知県内で建立されたものは、計5基(芭蕉供養塚0基、合一碑2基、句碑2基、その他1基)で、その中に内津の「すみれ塚」も含まれる。なお、同期間に岐阜県内で建立されたものは、計4基(芭蕉供養塚0基、合一碑1基、句碑3基、その他0基)となっていて、両県で併せて、9基の芭蕉関係碑が10年の間に建立されていることがわかり、この地域では、芭蕉の追悼供養や顕彰のための碑の建立がほぼ毎年のように行われていて、芭蕉復興運動(注13)の先駆けとも考えられる。

芭蕉の句碑建立には、也有が関わったものもある。也有は、明和3年(1766)に美濃派の俳人巴笑の求めに応じて、木曽福島での芭蕉著『更科紀行』の「かけはしや 命をからむ 蔦かつ羅」の句碑建立のために揮毫し、その記念のために出版された撰集『かけはし集』巻頭に序文も書いている。その撰集には、三止・得之・羽白(明知在住の医師)の内津近在の3人の発句が1句ずつ入集していることも注目される。また、明和6年(1769)4月には、美濃派の巴牛の求めに応じて、真宗高田派聖霊山聖眼寺(豊橋市下地町)の芭蕉合一碑の再建に関し、「こを燒て 手拭あふる 寒さ哉」の句を揮毫し、安永元年(1772)12月には、名古屋での芭蕉復興運動の重要な事業である俳諧集『秋の日』(注14)[加藤暁台(きょうたい)(注15)編]の序を書いている。これらのことは、也有の芭蕉復興運動への関りと考えられる。

もうひとつの注目すべきことは、七十三回忌にあたる明和3年(1766)10月12日に、岐阜県可児市兼山町の可成寺境内に美濃派素陽坊らが建立した「芭蕉翁之墓」で、その左側に「山路来て 何やらゆかし すみれ草」の句が刻まれた合一碑(最古のすみれ塚)であったことである。この場所は、内津から直線距離で約4里(12キロメートル)と近く、也有とも縁のある美濃派によるものであるから、当然この動向は、三止や也有の知る所であったと思われる。

これらの事実と前記の『菫塚記』に「其魂もまねかばこゝにすみれ塚」と発句されていることから、内津での芭蕉句碑建立は、芭蕉翁の追悼と芭蕉復興運動との関りで捉えることが妥当だと考えるが、ではなぜすみれ塚だったのかを考察してみたい。

従来は、内津峠の景観が芭蕉が『野ざらし紀行』で詠んだとされる、京都から大津に至る山路の景色に似ているからと説明されていた。しかし、今まで考察してきたように、その初案とされるのは、熱田の白鳥山法持寺歌仙興行の発句で、芭蕉の弟子桐葉の次女「佐与」が幼くして亡くなったことから、道端のすみれ草にその姿を重ねて詠んだものとされ、その後江戸に帰着後、芭蕉が改作し、『野ざらし紀行』の京都から大津に至る山路の部分に挿入したと考えられる。また、この句については、向井去来著『去来抄』に、北村季吟の子・湖春により、菫は従来、野で詠まれ、山路には適さないとクレームが付けられてもいる。これらのことは、蕉門の動向に詳しかった也有には、既知のことであったであろう。

また、山路について芭蕉が詠んだ句はいくつもあり、特に、「梅が香に のっと日の出る 山路かな」は、俳諧七部集のひとつ『炭俵』冒頭を飾る発句で著名であり、全国に多くの句碑が建てられている。これらの句を選択しなかったのは、やはり先に述べたように、『野ざらし紀行』での芭蕉の通行を念頭に置いて選ばれたからではないかと思われる。

つまり、内津での「すみれ塚」の建立は、芭蕉の追悼と芭蕉復興運動の関りにおいて、『野ざらし紀行』での芭蕉の通行をも考慮して建立されたものではないだろうか。その後も同所には、江戸時代に次々と句碑が建立されたが、特に三止によって享和元年(1801)に建立された加藤暁台の「人の親の焼野のきゝすうちにけり」の句碑と文化7年(1810)に建立された也有・暁台・艸人合同句碑は、芭蕉復興運動の流れの中で、捉えられる必要もあると考えられる。

脚注

(注1)横井也有=[1702~83年]江戸中期の俳人・尾張藩の重臣で名は時般(ときつら)、武芸・詩歌・絵画・音曲などにもすぐれ、多芸多能で知られた。

(注2)内津草=横井也有著の紀行文。尾張国春日井郡内津村(現在の愛知県春日井市内津町)に、安永2年8月18~27日まで10日間旅した時のもので『鶉衣』所収。

(注3)長谷川三止=[1741~1822年]尾張国内津村在住の医師・薬種商で、本名は善正、俳句を嗜み、内津にすみれ塚を建立する。

(注4)松尾芭蕉=[1644~94年]江戸前期の俳人で、伊賀上野の生まれ、江戸で談林派などの俳諧を学び、蕉風を開拓、俳諧を芸術として確立、俳聖と呼ばれる。

(注5)義仲寺=滋賀県大津市にある天台宗の寺院で、木曽義仲、松尾芭蕉等の墓があり、境内が国指定史跡となっている。

(注6)可成寺=岐阜県可児市兼山町にある臨済宗妙心寺派の寺院で、森氏の菩提寺として、森可成や、長久手の合戦で戦死した森長可らの墓がある。

(注7)『冬の日』=貞享元年(1684)刊の山本荷兮編の俳諧撰集で、蕉風開眼の書と位置づけられ、俳諧七部集のひとつとされる。

(注8)通説は、阿部正美著『芭蕉伝記行考説』(1961年)などによる。

(注9)山崎説は、山崎喜好編『芭蕉略年譜』等による。

(注10)勝峯説は、勝峯晋風著「芭蕉の甲州吟行と高山糜塒の研究」1950年『国語と文学』昭和25年7月号所収による。

(注11)向井去来=[1651~1704年]江戸時代前期の俳人で蕉門十哲の1人。肥前国に生まれ、若くして武士の身分を捨て、京都嵯峨野の落柿舎(らくししゃ)に住み、野沢凡兆と共に、蕉風の代表句集『猿蓑』を編纂した。

(注12)各務支考=[1665~1731年]江戸時代前期の俳人で蕉門十哲の1人。美濃国出身で蕉門の論客、後年、美濃派の育成に努めた。也有は孫弟子にあたる。

(注13)芭蕉復興運動=18世紀後半から「芭蕉に帰れ」を合い言葉とした俳諧復興運動で、与謝蕪村・加藤暁台らが中心となった。

(注14)『秋の日』=安永元年(1772)刊の加藤暁台編の俳諧撰集で、蕉風の中興を目ざし、『冬の日』にならって編集され、也有が序を書いている。

(注15)加藤暁台=[1732~92年]江戸中期の俳人・尾張藩の藩士で名は周挙(かねたか)、28歳の時、致仕して脱藩、俳諧に専念し、横井也有が支援、与謝蕪村と共に芭蕉復興運動の中心となり、京都二条家に召されて俳諧宗匠の免状を受けた。

発行元

発行 春日井市教育委員会文化財課

郵便番号 486-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話番号 0568-33-1113