郷土誌かすがい 第83号

令和6年11月1日 第83号 ホームページ版

春日井市に生息するギフチョウ(環境省絶滅危惧2類)

日本の固有種であるギフチョウは、本州(秋田県~山口県)に生息し、平地~山地の落葉広葉樹林などで見られるアゲハチョウの仲間だが、開発や植林、里山の荒廃で全国的に減少していて、環境省の絶滅危惧2.類になっている。翅の表側も裏側も、黄白色地に黒い縞模様が目立つ。後翅の亜外縁や肛角部近くに赤色や青色の斑紋があり、尾状突起もある。森林の低い位置ではややゆるやかに飛ぶが、高いところでは早く飛ぶ傾向がある。幼虫は、カンアオイ類、ウスバサイシンなど(ウマノスズクサ科)を食べる。

春日井市内では、東部丘陵の落葉広葉樹林などで、幼虫の食餌植物であるヒメカンアオイ、スズカカンアオイが自生する周辺に生息し、成虫の蜜源としているカタクリ、スミレ類、ツツジ類などの花で観察することもできる。しかし、春日井市内でも減少傾向にあって、1975年(昭和50)に発行された『春日井の昆虫1』(春日井市昆虫調査会編)では、玉野台の開発によって、絶滅の恐れがあると警告を発していたにも関わらず、玉野台開発により、この地域のギフチョウはいなくなってしまったと思われる。また、近年では少年自然の家周辺でもなかなか見られなくなってきている。しかし、愛知県東部の蒲郡市、豊橋市、岡崎市などで絶滅したのに対して、春日井市で生存し続けているのは、(1)生息地域が、県有林や国定公園として一定保護されてきたこと。(2)ボランティア活動による保護活動も行われてきたこと。(3)この地域のギフチョウの幼虫がスズカカンアオイとヒメカンアオイ両方を食してきたこと。(4)ニホンシカによるカンアオイ類の食害が無かったこと。などによると思われるものの、このままでは、春日井市でも絶滅の恐れがある。

(春日井市自然環境保全活動推進員 尾崎尚志)

春日井の蝶の変遷(一)

尾崎尚志 春日井市自然環境保護活動推進員・春日井郷土史研究会会員

1 多様な自然環境と自然環境破壊

春日井市は愛知県の西北部に位置し、岐阜県と境を接している30万都市だ。地形的には尾張東部丘陵と濃尾平野の接触部にあり、南側を庄内川が流れて、瀬戸市と名古屋市守山区の境を成してきた。東部には春日井三山といわれる弥勒山(標高437メートル)・道樹山(標高429メートル)・大谷山(標高425メートル)をはじめ400メートル内外の古生層山地が聳え、県境となっている。これより西側は200メートル以下の新第三紀丘陵だが、内津川、大谷川などの河川によって、浸食され、さらにその西側は、段丘地形が発達し、六段の段丘面を形成してきた。西南部には庄内川の沖積氾濫原も見られ、市内最低標高11メートル(勝川橋付近)もこの地点にある。

このような地形の中で東部丘陵の古生層山地にはシイ、カシなどの自然林やスギ、ヒノキなどの人工林が見られ、築水池をはじめ大小のため池群もあって、豊かな里山里地が残されてきた。そこに、東海地区特有の自然環境に依存した多様な動植物が生息していて、かなりの部分が愛知高原国定公園に指定され、保護されてきた。しかし、それより西側の新第三紀丘陵は、高度経済成長期以降の高蔵寺ニュータウン等の宅地、工業団地などによる開発が進み、自然環境が大きく変貌している。

その中にも潮見坂平和公園やいくつかの社寺などに林地が残され、落合公園や朝宮公園といった大規模なものから中小の都市公園に一定の緑地がある。庄内川流域には広い河川敷が形成され、柳などの木々が生え、草地や畑地などが残されているところもある。

このような市域の中で、市街地・草原性の蝶、丘陵地の蝶、一部山地の蝶も生息していて、種数も結構多かったが、宅地化や工業団地の形成等により、自然環境が大きく変わり、減少してきている蝶も多く、一部絶滅したり、めったに見られない蝶も増えてきた。

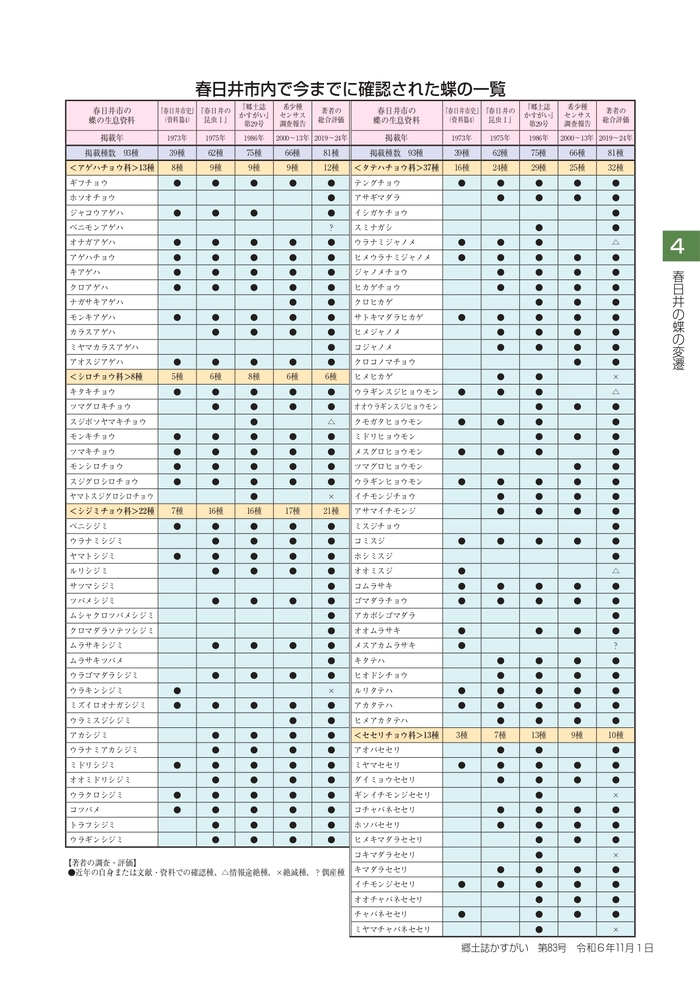

2 春日井市の蝶の研究史

春日井市内の蝶の生息状況を概観した最初の資料は、1963年(昭和38)11月3日に、春日井市により編集・刊行された『春日井市史』(本編)で、36種(アゲハチョウ科6種、シロチョウ科5種、シジミチョウ科7種、タテハチョウ科15種、セセリチョウ科3種)を列挙しているが、「オオムラサキは、戦前鹿乗橋付近で採取できたが、今では全く見られなくなった。」ことと、「昭和32年7月には鷹来町で、メスアカムラサキを採取したことがある。」と特記している。

次は、1973年(昭和48)11月30日に、春日井市により編集・刊行された『春日井市史』(資料編4)で、昭和27年以降、主として名城大学農学部構内(現同大学農学部付属農場)とその周辺において採集した標本、ならびに従来の記録にもとづく種を含めてリストアップしたとされた。執筆担当者は岡留恒丸氏で、蝶類は39種(アゲハチョウ科八種、シロチョウ科5種、シジミチョウ科7種、タテハチョウ科16種、セセリチョウ科3種)リストアップされているが、「東北部山地の調査が、現在ほとんどなされていないために、春日井の昆虫相を見なおす必要があり、したがって標本のデータも省略した。」と特記されている。

その後、1975年(昭和50)6月に、春日井市昆虫調査会(松井一郎、高崎保郎、伊東万𠮷、江口良久)の編集で、春日井市より刊行された『春日井の昆虫1』(鱗翅目蝶・蜻蛉目)で、蝶類は62種(アゲハチョウ科9種、シロチョウ科6種、シジミチョウ科16種、タテハチョウ科24種、セセリチョウ科7種)掲載され、市内東部丘陵地帯の調査が進んだため、掲載種数が大幅に増えていて、市内全域の蝶を調査した最初のものと思われ、昭和時代後期の春日井市内の蝶の生息状況を知る上で、貴重なものとなっている。

さらに、1986年(昭和61)9月15日に春日井市教育委員会文化財課発行の『郷土誌かすがい』第29号の郷土の自然の記事として、「春日井市の蝶-ギフチョウ―」に、市内で見られる蝶が一覧表として載せられている。合計76種類(迷蝶は除く)とされているが、コムラサキとクロコムラサキがそれぞれ掲載されているので、実質は75種(アゲハチョウ科9種、シロチョウ科8種、シジミチョウ科16種、タテハチョウ科29種、セセリチョウ科13種)となる。

「第5回自然環境保全基礎調査」の種の多様性調査のデータを自然環境調査Web-GIS より市内の蝶類の分を拾って、まとめると51種(アゲハチョウ科7種、シロチョウ科4種、シジミチョウ科14種、タテハチョウ科20種、セセリチョウ科6種)となった。

希少種センサス調査報告(2000~14年に5回実施)を総合すると蝶類は66種(アゲハチョウ科9種、シロチョウ科6種、シジミチョウ科17種、タテハチョウ科25種、セセリチョウ科9種)が確認されていて、平成時代の市内の蝶の生息状況を知る上で重要な資料である。

著者は、令和時代になり、2019年以降400回以上の市内主要地域(東部丘陵・高森山公園・潮見坂平和公園・大池緑地・落合公園・朝宮公園・八田川沿い・二子山公園・庄内川河畔等)での蝶の現地観察を行い、71種を実際に確認した。それ以外に、知人からの伝聞、標本、撮影写真等を総合的に判断し、現在の市内の蝶の生息数は、81種(アゲハチョウ科12種、シロチョウ科6種、シジミチョウ科21種、タテハチョウ科32種、セセリチョウ科10種)と考えている。

3 春日井市は蝶の種類が豊富

右記の資料で、市内で今までに確認された蝶は、93種類(アゲハチョウ科13種、シロチョウ科8種、シジミチョウ科22種、タテハチョウ科37種、セセリチョウ科13種)となる。隣接する名古屋市では、『新修名古屋市史資料編自然』(2008年発行)によると、86種(アゲハチョウ科13種、シロチョウ科8種、シジミチョウ科19種、タテハチョウ科36種、セセリチョウ科10種)としているので、春日井市の方が7種多いこととなる。また、現在見られる蝶でも、春日井市は、81種類(アゲハチョウ科12種、シロチョウ科6種、シジミチョウ科21種、タテハチョウ科32種、セセリチョウ科10種)なのに対して、名古屋市では、67種(アゲハチョウ科11種、シロチョウ科6種、シジミチョウ科17種、タテハチョウ科24種、セセリチョウ科9種)としているので、春日井市が14種多く、尾張地方のトップクラスである。

4 市内で確認された蝶の変遷

昭和時代中期の『春日井市史』(資料編4)、『春日井の昆虫1』(鱗翅目蝶・蜻蛉目)、昭和時代後期の『郷土誌かすがい』第29号記事、平成時代の「希少種センサス調査報告」、そして令和時代の著者の調査を基本として、その変遷をたどってみたい。

『春日井市史』(資料編4)に掲載されていて、それ以後の資料で確認されていない種が3種類(ウラキンシジミ、オオミスジ、メスアカムラサキ)あるが、ウラキンシジミは絶滅、オオミスジは情報途絶、メスアカムラサキは偶産種と考えられる。

『郷土誌かすがい』第29号記事に掲載されていて、それ以後の資料で確認されていない種が8種類(スジボソヤマキチョウ、ヤマトスジグロシロチョウ、ウラナミジャノメ、ヒメヒカゲ、ウラギンスジヒョウモン、ギンイチモンジセセリ、コキマダラセセリ、ミヤマチャバネセセリ)あるが、ヤマトスジグロシロチョウ、ヒメヒカゲ、ミヤマチャバネセセリ、ギンイチモンジセセリ、コキマダラセセリの5種は絶滅、ウラギンスジヒョウモン、ウラナミジャノメは情報途絶と思われる。

逆に、『郷土誌かすがい』第29号に掲載されていないが、それ以後確認された種が15種類(ホソオチョウ、ベニモンアゲハ、ナガサキアゲハ、ミヤマカラスアゲハ、サツマシジミ、ムシャクロツバメシジミ、クロマダラソテツシジミ、ムラサキツバメ、ウラミスジシジミ、イシガケチョウ、クロコノマチョウ、ツマグロヒョウモン、ミスジチョウ、ホシミスジ、アカボシゴマダラ)ある。

その内、人為的な持ち込みや外来植物への付着等により、外来種が市内で発見されたものとして、2006年以降のホソオチョウ、2013年以降のムシャクロツバメシジミ、2021年以降のアカボシゴマダラの3種がある。尚、近年市内でも見られるようになった、ホシミスジは、幼虫の食草であるユキヤナギやコデマリなどが、山地から公園や住宅の庭などに植栽される際に、持ち込まれて、そのまま定着したと考えられ、人為的な地域移動の結果とされている。ベニモンアゲハは、偶産種と考えられる。

一方、南方系の蝶が北上し、市内でも見られるようになったのは、クロコノマチョウ、ツマグロヒョウモン、ムラサキツバメ、ナガサキアゲハ、クロマダラソテツシジミ、サツマシジミ、イシガケチョウの7種が上げられる。また、ミヤマカラスアゲハ、ウラミスジシジミ、ミスジチョウの3種は近隣地域からの流入と考えられる。

幕末、春日井から旅に出掛ける人たち

近藤雅英 春日井古文書研究会会員

1 はじめに

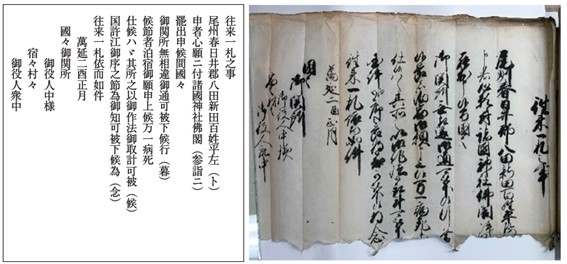

当時の農民が旅行する場合かなり厳しく規制されていて、奉行所への届出が必要とされていた。檀那寺や町役人が発行する「往来一札」いわば国内旅行のパスポートで、次のようなことが証明され、頼まれている。

(1)キリシタンなど異端の宗門でないこと

(2)関所や番所の無事通行を願うこと

(3)日が暮れた際の宿泊の手配を頼むこと

(4)病気の際の介抱を頼むこと

(5)途中で死亡した際には、其の地の風習に従い対応して欲しいこと

(6)国許への報告はついでの際でよいこと

届出が重要視されたのは、逃散などの離村者が出ないように見守ることであった。農村の人手が減少することは農業経営にも影響が大きく、年貢の負担者が欠ければ、これを村(5人組)で埋めなければならなかった。

2 三つ山巡り

旅の記録が多く残るのは、神社仏閣の参拝(順拝や講参り等)である。順拝で大がかりのものは三つ山巡りともいわれる白山・立山・富士山を一連に巡る旅である。全行程は35日にもなる大旅行になるため、さすがに数すくないが、明和6年(1769)の富田家の文書には、「三禅定道中記」がある。禅定とは、霊山の頂上をいい、修験道でこの三つの霊山に登って修行する意味を持っている。道中記は名栗村の祢宜富田兵太夫の記したもので、総勢7人の旅であった。犬山→関→洲原→郡上八幡への道のりから始まる。さらに、春日井を通り抜けた、水野代官所の役人の記録と思われる文政6年(1823)のものがあり、旅の詳細を記録した「三ツ山巡り」が残されている。また、内津の見性寺の石段を登った境内に、宝暦4年(1754)6月建立の三山禅定碑もある。

3 伊勢参り

(1)行程等

下市場村の伊藤與三郎家の文政13年(1830)の記録『伊勢参宮覚帳』では、出発から帰村までの様子が詳しく残されているが、約1週間を要している。伊勢講は、多くは部落ごとに結成され、講で選ばれた代参者が豊作祈願の役目を担ってお参りした。出立には、産土(うぶすな)神社に道中の安全を祈願した。

旅する者への餞別は、金銭100文~200文(わらんじ銭)16軒などで、留守見舞いに、そば粉・うどん粉・そうめん・もち米・煙草・油揚・ひもの・端書の差入れがあった。3月5日、名古屋広小路から宮へ馬車。宮から二見へ船途についている。

(2)酒迎え(さかむかえ)と講塚

代参者が帰参の日は、鈴をつけた馬を仕立て、2~3里先の村境へ村人が勢ぞろいして出迎え、酒宴を開いた。いわゆる酒迎え(坂迎え・境迎え・坂向え)である。金銭や酒食を持ち寄り、帰参者が酒迎えの準備のために小枚まで帰って来たところで、地元の世話役に手紙を届け、御菜(くちとり)は小牧で買い整えること、酒は小牧で購入した方がよいかなどを問い合わせている。羽織を届けて欲しいとも頼んでいる。土産を包むためか、「風呂敷壱ツ御持参可被下候」とも付け加えている。土産は25人に配っているが、お伊勢さんの御札30枚・笛30個・貝さし(さじ)25本・付け木(杉や檜の薄板に硫黄をつけて火付に用いた)64把・青ノリ39杷・饅頭80個、切り絵(絵図)10枚・手拭い12本を購入して来ている。貰ったわらじ銭に応じて、切り絵と手拭いが加えられている。酒をくみかわし、無事を喜び合い、産土神社へのお札参りも済ませ、翌日には伊勢塚に団子を供え、子供にも配る風習があった。

弘化4年(1847)2月の大泉寺新田の文書には、善光寺参りにも「坂向并ニ草鞋銭留守見舞覚」が記されており、「坂向え」が行われたことが判る。伊勢参りは、善光寺参りとともに人気があり、記録や記念碑も多く残されている。

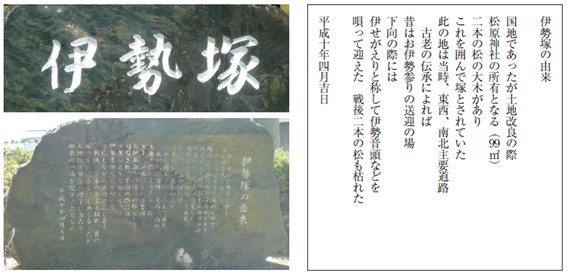

(3)伊勢塚

西山町4丁目の八田川に掛かる「伊勢松橋」の右岸手前のたもとに、伊勢塚と二本松の由来を記した春日井市下原土地改良区圃場整理事業の名で石碑が立っている。

伊勢塚の痕跡は、名栗村(熊野町)の熊野神社少し東にもあった。また、伊勢山などお伊勢さんと関連した字名が、白山村・勝川町にも残っている。

4 御嶽参り

一般の登山を解放した覚明行者が牛山村の出身であったことから、春日井近辺では御嶽講の普及はめざましかった。誕生講・日之出講・福寿講・覚生講・出生講・清心講・心願講などグループも多かった。講旅立ちの人々は、毎年土用の入りころ数日の精進潔斎をして、出発の日は朝に産土神社に道中安全の祈願をした。一行は、着ゴザを背負い、八角の金剛杖を携え、ホラ貝を吹き、鈴を鳴らして、片道6~7日をかけての旅になった。

林島町の藤ノ木公園の一角に関田御嶽神社がある。約20霊神碑があり、覚明行者の碑には、関田誕生講の起こりが弘化元年(1844)ということも示されている。春日山公園(中新町2丁目)、尾州下街道御嶽(大泉寺町)、御嶽山大権現(西尾町)には、先達の碑が覚明霊神とともに4基並んでいるなど、見るべき碑も多い。

5 善光寺参り

八田川に架かる伊勢松橋を少し下ると善光寺橋と善光寺公園があった。松原中学に近い丁田橋の一つ上の橋で、竣工は昭和62年3月と知れる。少し川を下った六軒屋には、昭和50年発行の『六軒屋(六友会)』の記録に、善光寺は「最初洞屋敷地内(六軒屋4丁目65長縄家の付近)にあり、のちに長安寺境内に移され現在に至っている」とある。明治7年2月作成の古地図(上納山図面)に善光寺跡が記載されているので、それ以前にすでに移転されていたものらしい。

文政12年(1829)3月の伊藤與三郎家(下市場村)には、「善光寺道中記」もある。下街道の四ツ谷(下市場)を出発、坂下→内津→池田(岐阜県)→高山→かくの→釜戸→大井を進み、中津川からは中山道の落合→馬籠→妻籠→飯田街道→三州街道→善光寺の行程や宿泊先も残している。

【付けたり】

中山道は中仙道とも書かれていたが、享保元年(1716)に新井白石の意見を入れて、江戸幕府が「中山道」に統一することを通達した。だが、「中仙道」は明治期になっても多く使われていた。

この全体の行程は71里と知れ、下街道や上海道より幾分遠回りになったが、遊山的気分もあったのだろう。文化8年(1811)に味鋺村の庄屋格徳田弥吉の「善光寺道中記」も、ほぼこのコースを辿っている。利用した交通機関も、馬(三州街道の片桐―松島約5里、150文、平(たいら)―小野約3里、84文、小野―上穂町約6里、172文)、駕籠(大井―今渡150文)、舟(稲荷山―善光寺100文と47文の乗り継ぎ、上穂―飯田94文)など詳細である。なお、八田新田の長縄某らが弘化4年(1847)3月8日に出発し善光寺参りを済ませて24日に帰村した記録「善光寺参り見舞覚」もある。浪花講では、定宿を各街道ごとに紹介している「浪花講定宿帳」があり、下街道の春日井での定宿屋も紹介されている。かじ(勝)川の住吉や兵蔵・柏やの善十郎、坂下の坂本や定八・こめや半六、内津の満留や利助・中嶋や紋左衛門の6軒である。

6 西国三十三か所巡拝

観音信仰も盛んで、三十三か所巡拝者が帰ると記念の碑を建てることが流行った。上条町の大光寺境内には宝暦13年(1763)を皮切りに、文化5年(1808)、文化9九年(1812)、文政12年(1829)、天保6年(1835)、嘉永2年(1849)の碑が建てられており、明治になってからの碑も5基が立ち並ぶ。

また、秩父・坂東を含めた百観音の巡拝、尾張の霊場を巡る尾張三十三観音のコースもあった。もっとも、霊場の選定にはいろいろあって、天保6年3月の「当国三十三所」の和讃(わさん)が下市場村の伊藤隆家に残されているが、春日井関係では、9番白山の円福寺、10番上条の大光寺が和讃に詠みこまれている。

おもくとも かるく【重くとも軽く】

のぼれよ二王坂 【登れよ二王坂】

九ぼんのじゃうど 【九品の浄土】

見るにつひても 【見るについても】

十番(上條大光寺)

おおきなる ひかり 【大きなる光】

の寺ときくときは 【の寺と聞くときは】

のちのやみじも 【後の闇路も】

たのもしのみや 【頼もしの宮】

篠木町の四ツ谷の馬頭観音には、「当国十一番 文化四年(一八〇七)十一月十八日」と刻まれている。しかし、尾張・三河・美濃の三十三観音と豊川稲荷を加えた「東海百観音」には、これらの寺は、ともに入っていない。「尾張三十三観音霊場」の中にも、春日井地域から取り挙げられている寺はない。十一番は龍泉寺である。

柏井町5丁目の桂林寺の庚申寺には西国三十三か所の巡拝を記念して奉納された十一面観音像など26基があり、古いものでは、明和元年(1764)同行21人の文字のある「西国順拝碑」を見ることもできる。また、鳥居松の観音堂には1石に33体を刻んである珍しいものもある。これと対称的に、神屋村には33体の観音像を集めて壮観な地もある。大和通の地蔵寺には「西国坂東秩父百観音霊場巡拝碑」、「西国三十三か所観音巡拝記念の額」もある。松河戸の観音寺前にも西国三十三か所の巡拝記念の「南無阿弥陀仏正徳3年(1713)松河戸同行17人」とある。

鳥居松の春日井市立郷土館の近くにある観音堂に、明治17年8月に建てられた飯田重蔵翁(2代目)碑の裏面には「寐處て鶯聞也旅乃雨」という俳句とともに、各地巡拝の同行者の名がある。

西国三十三か所は、観音像を安置した霊場で各霊場には御詠歌があり、巡礼する者は必ずこれを唱えるという。那智青岸渡寺をスタートに谷汲山華厳寺までの行程を要す。石川県にある那谷寺(なたでら)は、三十三か所の最初である那智の「那」と最後に当たる谷汲山の「谷」を取って名付けられたといい、この一寺を参れば全部を廻ったと同じ御利益があると宣伝されている。その他、秋葉山(静岡県)・金刀羅(香川県)・本山(真宗は京都府、日蓮宗は山梨県)・信貴山(奈良県)・高野山(和歌山県)など数え挙げたら切りがないほどある。北国巡り・秩父坂東巡り・奥州遍歴など同行者の名を残しただけの碑もある。

田楽砦の確認調査

春日井市教育委員会文化財課

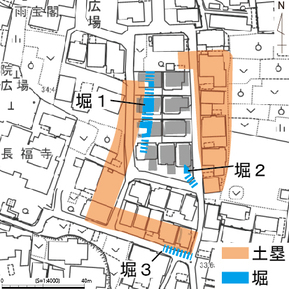

遺跡の概要

田楽砦は、小牧・長久手の戦い(1584年)における徳川家康方の砦で、郷士の長江平左衛門の屋敷を改築し、砦としました。田楽砦は段丘縁辺に立地し、西から南縁辺は段丘崖、北縁辺は谷を成し、三方が崖面で囲まれています。西方には西行堂川の氾濫原が広がり、索敵に適した眺望と崖面による天然の要害を兼ね備えた好立地に所在します。砦の構造は、記録がないまま滅失したため不明な部分が多いですが、現況の起伏・地割や聞き取り調査から土塁の位置が復元され、平成28年度の発掘調査で検出した堀(以下堀1・2/詳細は小誌76号)と合わせて、東西45メートル・南北60メートル以上と推定されています。

小牧・長久手の戦

小牧・長久手の戦いは、織田信長の後継者争いを発端とした羽柴秀吉と織田信雄・家康による戦いです。伊勢での開戦から犬山城の落城により秀吉の攻勢は尾張北部へ及び、秀吉は楽田城を、家康は小牧山城を本陣として対峙しました。家康は小牧山城から東へ蟹清水砦・北外山砦・宇田津砦・田楽砦の連

砦を築き、防衛ラインを構築し、犬山城の残党を田楽砦の守護にあたらせました。伊勢・尾張北部の攻防の中、秀吉は尾張東部へ進軍し、三河への侵攻を謀ります。岩崎城を落とした後、長久手で戦火を交えましたが、敗北を喫します。これにより秀吉は軍勢を後退させ、尾張西部へ攻勢を強め、最終的には秀吉優勢で和睦に至りました。結局、田楽砦は攻撃を受けることなく、短期間で役割を終えました。

令和5年度確認調査

令和5年度の確認調査では、新たに土塁と堀の痕跡を検出し、砦の構造の一部が明らかになりました。調査地点は南側の土塁の想定地点に位置します。土塁は削平されていましたが、地中に盛土層の一部が残っていました。盛土層からは16世紀後半の擂鉢が出土し、砦の築造年代と整合しています。土塁の南側では、堀に相当する溝を検出しました(以下堀3)。堀3は、深さが約1.3メートル、断面形状が逆台形の箱堀です。堀3は東西方向に延び、土塁の方向と一致します。堀以南は崖となっており、砦の南端を区画する外堀であると考えられます。堆積状況は地山からの流土を含み、時間をかけて自然に埋没したと考えられ、黄色系土塊により人為的に埋め戻された堀1・2とは対照的です。

田楽砦の規模・構造

これらの調査成果を踏まえ規模・構造について予察的に復元していきます。まず、堀1は堆積状況から西側より埋め立てられたと考えられます。黄色系土塊が土塁由来の土と仮定すると、土塁は堀の西側に存在することになります。昭和34年の都市計画図には周囲より標高の高い長方形の地割が確認できます。この区画を北へ延長すると堀1の西側に沿い、方位も一致します。これを土塁の痕跡とすれば、堀1は内堀と考えられます。堀1と堀3の延長線は概ね直角に交わり、外形を反映したとすると概略値として規模は東西約50〜60メートル・南北約100メートルに復元できます。これに対し、堀2は方位が異なり、砦の内部に存在することから、砦の中を区画する堀と考えられます。

まとめ

令和五年度調査によって、これまで確認されていなかった外堀を検出し、砦の南端が明らかになり、規模を東西約50〜60メートル・南北約100メートルに復元できました。また、南端は崖・堀・土塁を組み合わせ、自然地形を巧みに利用した防御性の高い構造であったと明らかになりました。構造については、あくまでも限られた資料の中での復元であるため、調査記録の蓄積による検証が望まれます。

知られざるコンクリート像仏師・福﨑日精

亀田浩史 コンクリート像研究家

市内若草通の勝川小学校の校庭に、コンクリート製の二宮金次郎像【写真1】が建っています。この像について、『郷土誌かすがい』第70号で紹介されています。

この像を制作したのは、「福﨑日精(ふくざきにっしょう)」という人物で、コンクリートを用いて仏像を制作した仏師でした。全国には福﨑氏が制作したコンクリート像が多く残されていますが、これまでに福﨑氏の体系的な記録は残されていません。本稿では、各地に残る記録などから、福﨑氏がどのような人物だったのか、そして全国に残るコンクリート像を紹介したいと思います。

1 市内・春日井市近郊の像

二宮金次郎の像を寄進したのは、大和通の崇彦寺の勝川大弘法大師像を寄進した山口悦太郎(のちに弘山と改名)さんという方です。『郷土誌かすがい』第80号で紹介した勝川大弘法大師像は福﨑氏の作ではありませんが、同じ崇彦寺の境内には、福﨑氏が制作した白衣観音像【写真2】がいまも建っています。この像が制作された昭和初期のころ、ここは「勝満山大師殿」と呼ばれる場所でした。山口氏と福﨑氏には親交があり、造像を依頼したようです。山口家には福﨑氏が制作したコンクリート製の観音菩薩像などが残されています。また、山口氏は勝川小学校のほかにも、篠木小学校にも二宮金次郎像を寄贈したそうです。

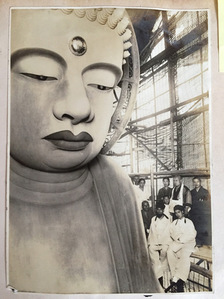

春日井市のお隣、岐阜県多治見市の虎渓公園には高さ約11メートルの平和観音像【写真3】が建っています。この巨大な白衣観音像は太平洋戦争の慰霊のため、多治見の遺族会が福﨑氏へ建立を依頼したそうです。大戦中の1254名の戦没者の霊をまつるため、昭和40年12月に落慶式が行われました。現在管理しているお寺さんによれば、観音像は国鉄中央線(現在のJR中央線)の池田トンネルの方向を向いて、帰ってくるはずの兵士たちを見守っているということです。

丹羽郡大口町の白山神社には、真っ白な神馬像(昭和39年)と、傍らに「福﨑日精師塑知られざるコンクリート像仏師・福﨑日精塑像」と彫られた石柱が残されています。【写真4】また、大口町竹田には弘法大師立像もありましたが、老朽化のため取り壊されました。

長久手市では、亜炭鉱事故で亡くなった方を慰霊するために阿弥陀如来像(昭和7年)が福﨑氏の手で建てられました。

また、小牧市の福厳寺の境内には、地蔵菩薩像(昭和24年)が、土岐市の常福寺には大きな釈迦像(昭和10年)があります。

2 恵那市周辺の像

岐阜県恵那市と中津川市にまたがる恵那峡・大井ダムの周辺には、複数のコンクリート像があります。

恵那市には、白衣観音像、弘法大師立像などが、中津川市(旧蛭川村)の高徳寺の境内には、観音像、弘法大師座像、蛙(かわず)薬師如来像などがあります。このうち、高徳寺の境外地に建つ弘法大師立像の台座には、「昭和7年9月」「長嶋乙吉 勝川町 丹羽むろ」とあります。蛭川村の記録によれば、丹羽むろは、勝川町長の妻であった記録が残されています。春日井市史によれば、歴代勝川町長のうち、「丹羽」姓であったのは、大正3年に勝川町長をつとめた丹羽政美氏のみです。

昭和6年から8年頃に制作された恵那峡周辺の像には、慰霊や観光振興、ダム建設の補償などの目的などがあったようです。これらの像の制作には、大井ダムの建設時に使用された最上級のセメントが使われているそうです。

3 全国各地の像

福﨑氏の制作した像は全国各地に残されています。奈良県平群町の信貴山朝護孫子寺の玉蔵院には、建立当時、日本一の大きさと言われた大地蔵尊像(昭和14年)【写真5】が、また奥の院には、多聞天王(毘沙門天)像、吉祥天女像(ともに昭和38年)などをはじめ、福﨑氏の作品が数多く残されています。

琵琶湖のほとり、滋賀県長浜市の良畴寺・護国阿弥陀如来像【写真6】は、昭和7年から5年がかりで制作されました。昭和12年4月には盛大な落慶開眼法要が催されたそうです。高さは約25メートルと巨大でしたが、老朽化のため、平成4年に解体されました。現在は2代目の銅像が建っており、「びわこ大仏」の名で親しまれています。

岡山県岡山市の「最上稲荷」の名で知られる妙教寺では、昭和33年に約4メートルの金色の仁王像や白狐像などが制作されています。仁王像が納められているインド様式の仁王門は、東京大学の岸田日出刀教授によって設計されました。

また、福﨑氏が制作した像は、香川県の小豆島や九州各地にも数多く残されています。

長崎県松浦市の伊万里湾に浮かぶ離島、青島では昭和9年ごろ、白衣観音をモチーフとした約15メートルの護国観音像【写真7】が建てられました。腕に赤子を抱えた観音像は、のちに子安観音と呼ばれ、島民や伊万里湾を行きかう船の安全を見守ってきましたが、昭和60年の台風で損壊、撤去され、その後現在の石製の「子安観音」へと建て替えられました。

護国観音像の建設は、松浦市寿昌寺住職の志佐鳳洲和尚という方が企画したものであったそうです。志佐鳳洲和尚は、のちに群馬県伊勢崎市の泉龍寺に移りましたが、泉龍寺にも福﨑氏が制作した地蔵菩薩像や白衣観音像などが現存しています。

早川八郎左衛門正紀像

岡山県真庭市に残る、早川八郎左衛門正紀像【写真8】は、恵那峡周辺の像と並び、仏師としての最初期に手掛けた像だと考えられます。真庭市では、西山裕祥という人物とともに、昭和二十五年頃に「護牛観音像」と呼ばれる巨大な観音像を制作する計画がありましたが、実現には至りませんでした。重願寺には、原型となる観音像が近年まで残されていたそうです。

4 福﨑氏の経歴

福﨑氏は、明治38年ごろ、千葉県勝浦市で生まれました。生家は左官業を営んでおり、大正のころに東京に出たのち、岡山県久世町(現在の真庭市)で左官の修業を行ったそう

です。昭和の初めころからコンクリート(セメント)での造像を開始しました。戦前には、弟である福﨑日秀(秀雲)とともに造像を行っていましたが、日秀は若くして亡くなったそうです。

出身地である千葉県勝浦市の津慶寺には、日蓮上人像(昭和五年)や丹所春太郎氏像(昭和11年)などが現存しています。

戦後、福﨑氏は弟子を取らず、各地の巨大な像をほぼ独力で制作しました。

福﨑氏は信貴山を中心に、依頼のあった各地の寺院に半年以上住み込みで造像活動を行ったようです。全国各地の名刹で造像していることからも、当時、高い評価を受けていたことが窺えます。福﨑氏の滞在先からは、手紙や像の写真を知人に送ることが多く、各地には手紙が残されています。

かなり信心深い人物であったようで、像の制作に際し、斎戒潔斎を行い、白米(麦飯)と味噌汁と沢庵のみで質素な生活を送ったことが、各地の記録として残されています。

昭和10年に発行された書物には福﨑氏について「各府縣に一個所づゝコンクリート佛像を建設せんと傳へられてゐる」と記載されています。つまり、福﨑氏は、各都道府県に1体を造像するという宿願を立てていたようです。

コンクリート像制作の様子

晩年には妻と、米原市醒井にある地蔵堂で過ごし、地蔵菩薩像を修復した記録が残っています。

福﨑氏の最晩年の制作となったのは、新潟市の市街地に建つ、弘願寺の弘法大師像(昭和44年)です。当時、弘願寺で福﨑氏とともに仏像制作を行った仏師・松久朋琳氏はその著書の中で福﨑氏のことを「セメントの仏さん造りでは名人といわれた」と表現しています。

福﨑氏の制作した像は、写実的な顔や精巧な手足、浮き上がるような衣服の表現が特徴的です。像は、まず型となる番線(針金)や金網を成形し、その上にコンクリートやモルタルを塗り付ける技法が使われています。【写真9】この技法によって精緻な造像が可能になっている一方、比較的耐久性が弱く、各地の像の中には老朽化し、破損しているものもあります。はじめに紹介した勝川小学校の二宮金次郎像は老朽化し、書物が落下したため、2021年に修復を行いました。福﨑氏の没後50年が過ぎ、独特な左官技術が使われているため、修復が困難になっている像もあるようです。

5 おわりに

冒頭で紹介した、山口氏と福﨑氏の交流は晩年まで続き、昭和38年頃、福﨑氏は勝川大弘法大師像の修復を行ったそうです。現在の勝川大弘法大師像の左手に掛けられた数珠は、福﨑氏が制作したものであるそうです。

本稿では、昭和初期から約40年に渡り、全国でコンクリート像の制作に情熱を傾けた「流浪の仏師」福﨑氏の活動の一端をご紹介しました。

コンクリートという現在の我々にとって身近な素材で制作された像は、歴史的、文化的な評価が定まっていませんが、由来が忘れられかけている各地の像を紹介することでその価値があらためて見直されるきっかけになれば幸いです。

【主な参考文献】

『奥渡の丘写真集 ふるさとの歴史・思い出』 奥渡区 2003年

『恵那市史 通史編 第3巻1 上 (近・現代1 上 政治・経済)』恵那市 1993年

『京仏師六十年』松久朋琳 1973年

『醒井宿平成かわらばん 214号』 1999年

『市政第8巻第5号』全国市長会 1959年

『新修春日井市史』春日井市 2024年

『セメント界彙報』 1935年

『多治見市史通史編下』多治見市 1987年

『早川代官像建立由来記(1)』加藤浩 1975年

『房総の潜水器漁業史』大場俊雄 1993年

『西山裕祥作品集』西山真一 1981年

お詫びと訂正

郷土誌かすがい第83号の掲載内容に次のとおり誤りがありました。

お詫びして、訂正いたします。

|

訂正箇所 |

誤 |

正 |

|---|---|---|

| 3ページ 上段 4行目 | 岡留下恒丸 | 岡留恒丸 |

|

4ページ 春日井市内で今までに確認された蝶の一覧中 ウラナミジャノメ 著者の総合評価 |

× | △ |

| 11ページ 上段 3行目 | 蛙(かわず)観音像 | 蛙(かわず)薬師如来像 |

発行元

発行 春日井市教育委員会文化財課

郵便番号 486-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話番号 0568-33-1113