郷土誌かすがい 第81号

令和4年11月1日 第81号 ホームページ版

円福寺の十一面観音菩薩立像と神像二駆

像高32.8センチメートル 平安時代

像高29.5センチメートル 平安時代

愛知県春日井市白山町には天台宗の古刹、勝嶽山円福寺がある。円福寺の境内地は、JR高蔵寺駅の北、高蔵寺ニュータウンの南西のゆるやかな丘陵地に広がっている。天文17年(1548)の『尾州白山寺縁起』によると(注1)、円福寺は養老7年(723)に伊勢国の益直という商人が当地の山上に三間四面の堂を建て、十一面観音像を祀ったことに始まるという。のちに七堂伽藍、子院十二坊を構えるほど隆盛を極めたが、天正年間の兵火で多くを焼失したと伝えられる(注2)。このような災難を経て、十一面観音像は今なお山上の観音堂に祀られている。観音堂は棟札によると、明暦3年(1657)に再建されたもので、十一面観音像は鎌倉時代末(14世紀初め)頃にさかのぼる檀像風の美しい像である。

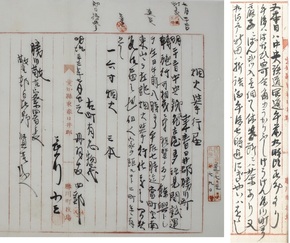

さて、ここで紹介したいのは昨年の12月に春日井市指定文化財となった十一面観音菩薩立像、僧形坐像、女神坐像の3躯である。これらの像はいずれも円福寺観音堂の北に隣接して建つ白山神社の神像2躯と本地仏と推定されるものである。円福寺と白山神社は明治の神仏分離以前は神仏習合しており、円福寺の僧侶が白山神社の別当職を務める関係にあった。かねてよりこの3躯に注目していたが、昨年の2月の調査で(注3)、いずれの像も平安時代にさかのぼる古像であり、円福寺ならびに白山神社の歴史を語る上で重要な像であることが明らかとなった。以下に調査した3躯について紹介したい。

(市文化財保護審議会委員 小野佳代)

十一面観音菩薩立像と神像二躯の調査

像高54.8センチメートル 平安時代

小野佳代 市文化財保護審議会委員

1 各像の特徴について

(1) 木造十一面観音菩薩立像

檜 一木造 像高54.8センチメートル 平安時代

左手は屈臂(くっぴ)し、右手は垂下させ、腰を左に捻(ひね)り、顔と腹を前に突き出す姿勢で荷葉座(かしょうざ)上の蓮華座に立つ。頭上の十一面は亡失し、髻(もとどり)の上と天冠台の上に枘穴(ほぞあな)のみが残る。頭上に髻を山形に結い上げ、額から一段盛上げた地髪(じはつ)部に天冠台(紐2条の上に列弁帯がめぐる)を彫出する。髻、地髪部、後頭部も含め、頭髪は平彫(ひらぼ)りとし、毛筋をあらわさない。耳朶(じだ)は不環。首に三道相をあらわす。上半身に条帛(じょうはく)と天衣を着け、下半身に裳(も)を履く。条帛は左肩から斜めに懸ける。天衣は両肩から各々膝の上下をわたり、反対側の手首に懸かって垂下する。裳は腰の部分で折り返しをつくる。

頭体幹部を檜の一材から彫出する。頭上面は各別材矧ぎ。両手首先、両足先、両天衣垂下部をそれぞれ矧ぐ。ただし、頂上仏面を含む頭上面のすべて、両手首先、左足先、両天衣垂下部を欠失する。頭部背面に大きく欠けた跡がある。鼻先、右足先、台座、光背、以上後補。

現状は素地仕上げにみえるが、白土が所々に残ることから彩色像であった可能性がある。しかし平成12年の愛知県史編纂のための調査時には、本像は黒色塗りであったらしく、後補の色であったことから除去したという。当初の仕上げは判然としない。

顔は幅広で、大らかな眉を弧線で刻み出す。目は閉じた状態で、見開きはほとんどない。鼻は短く、幅がある。口はやや大きく横に長い。概して顔は厳しい表情にあらわされる。面相は平安時代前期の面影を残すが、側面の厚みが減じており、衣文の彫りも浅く整理されている。したがって本像の制作年代は11世紀半ば頃と推定される。

また、本像は正面に1か所、背面に2か所、木の節があり、とくに正面の膝前付近の節は大きくて目立つ。節のある木を避けずに、あえて用いていることから、霊木から彫り出したものと思われる。

(2) 木造僧形坐像

檜 一木造 像高29.5センチメートル 平安時代

両手を下ろして肘を軽く曲げて前に出し、長方形板状の台座上に趺坐(ふざ)する。頭部は剃髪(ていはつ)し、円頂無冠の僧形で、髪際(はっさい)をあらわさない。耳朶は不環。覆肩衣(ふげんえ)・衲衣を着ける。覆肩衣は背部から右肩にかかり右腕をおおう。衲衣は左肩から背部をめぐり右腋下を通って正面にまわり、上縁を折り返してふたたび左肩にかけて背部に垂らす。

頭体幹部を檜の一材から彫り出す。両手首先を矧ぐが、現在同所を欠失。台座、後補。

像表面に所々白土がのこることから彩色仕上げであった可能性がある。膝前から像底にかけて虫食いによる崩れが生じている。

本像は頭部に髪際をあらわさないため、頭部がやや長くみえる。目は線状に刻んで伏し目とするが、見開きがほとんどない。眉は大きな弧線を刻む。鼻は短く、幅がある。口はやや大きく横に長い。唇は上下ともに薄くつくる。やや厳しい顔の表情や、像の側面観の厚みが減じている点は、先の(1)十一面観音菩薩立像と大変よく似ている。したがって本像の制作年代も十一面観音菩薩立像とほぼ同時期、11世紀半ば頃と推測される。

また、本像は正面胸前と腹前にそれぞれ木の節があり、とくに胸前の節は大きくて目立つ。節の多い木を用いている点も先の十一面観音菩薩立像に共通している。同じ霊木から彫り出された可能性も考えられる。僧形神像として造立されたものであろう。

(3) 木造女神坐像

檜 一木造 像高32.8センチメートル 平安時代

右足を立膝にして長方形板状の台座上に坐し、右手は屈臂して手首先を袖の中に隠して右膝にもたせかけていたか。両耳を覆うように長髪を肩まで垂らす。

頭体幹部を檜の一材から彫り出す。全体に虫損、風化が著しい。台座、後補。

本像にみられる、ふっくらとした丸い面部の中央に目鼻を集める相好(そうごう)や、厚みのある量感表現などは、先の(1)十一面観音菩薩立像や(2)木造僧形坐像とは異なっており、それらの像よりはやや時代の下った、12世紀前半頃の制作と推測される。

また、本像は右肩と背面左寄りに大きな木の節があることから、先の2像と同様に、霊木から彫り出されたものであろう。

なお本像は本来、白山神社に祀られていた女神像と思われるが、近世以降、円福寺において八百比丘尼像として伝えられる。

2 考察

円福寺の境内地は先述のように丘陵地にあり、山裾に本堂があり、その西側には高低差約30メートルの参道がある。登りつめた山頂付近に寺院の草創にかかわる十一面観音像を祀る観音堂が建ち、その北側に鎮守社の白山神社がある。

白山神社については、尾張藩士の樋口好古(ひぐちこうこ)が江戸時代後期に記した地誌『尾張徇行記』円福寺の条に「此白山社ハ養老二年鎮座ノ由、イヒ伝フレトモ其証跡不著ト也。府志曰、白山祠、在白山村、今圓福寺僧掌之、伝云、養老二年戊午建之、然失社伝」とあり(注4)、白山神社は養老2年(718)鎮座と伝えられるが、社伝を失っていたという。また江戸時代末期頃の『尾張名所図会』円福寺の条にも「伝に養老二戌年鎮座といへど、社伝をうしなへり。惜むべし」と記されている(注5)。つまり白山神社は江戸時代にはすでに社伝を失い、神社の由来や来歴等がわからなくなっていたようである。天正年間の兵火で円福寺の建物の多くを失ったとすれば、そのすぐ隣の白山神社も同様に社殿や文書を失ってしまったのかもしれない。室町時代、文明9年(1477)の「圓福寺寄進田之帳」にも「当地白山養老二年勧請 殿様御問被成候、其通申上候」とみえることから(注6)、古くから白山神社の草創は養老2年と伝えられてきたことがうかがえる。また同史料に「白山ハ観音奥ノ院也」との記述もあり、文明の頃、円福寺の十一面観音像を祀る観音堂のすぐ北の白山神社は観音の奥の院とみなされていたのも興味深い。

ところで白山とは、石川県、福井県、岐阜県にまたがる山のことで、古代より崇敬の対象とされてきた霊山である。養老元年(717)に越前の修験僧・泰澄(たいちょう)が白山に登って開山し、翌養老2年に主峰の御前峰に社を築いて白山妙理大権現(はくさんみょうりだいごんげん)を奉祀したと伝えられている。円福寺の鎮守社の白山神社が養老2年の草創とされてきたのは、泰澄が白山の主峰に社を築いた「養老2年」説に拠って伝承されてきたものと思われる。

今日、白山神社は日本全国に約3,000社もあるといわれており、総本社は加賀国(石川県)の白山比咩(しらやまひめ)神社である。祭神は、白山比咩神(しらやまひめのかみ)またの名を菊理媛神(くくりひめのかみ)という。つまり白山の神は女神である。平安時代中期以降、本地垂迹(ほんちすいじゃく)説(すなわち神はもと仏菩薩であり、日本の衆生を救うために姿を変えて神としてあらわれたという神仏習合思想)が浸透していく中で、白山比咩神の本地仏は十一面観音とされていった。

先に紹介した円福寺に伝わる3躯のうち十一面観音菩薩立像がまさに白山神の本地仏として白山神社に祀られてきたものであろう。3躯のうちの僧形坐像はどの神に対応するのか不明だが、女神坐像は白山の女神、すなわち白山比咩神の像であった可能性があろう。これら3躯の制作年代は11世紀半ばから12世紀初め頃であり、この時期に白山神社の神仏習合が進み、本地垂迹の思想によって、神像や本地仏が造立されていったと考えられる。

天台宗総本山の比叡山延暦寺では、平安時代に神仏習合が進み、11世紀頃には日吉社に白山比咩神を勧請し、山王上七社の1つ白山宮に祭神として祀られるようになっていた。こうした本山の影響を受けて、天台宗の円福寺でも白山の神を勧請し、神像や本地仏を祀るようになったのでなかろうか。白山神社の創建もおのずとその頃と推測される。

円福寺の鎮守として白山の神が勧請されたのは、すでに円福寺観音堂に寺院草創にかかわる十一面観音像が祀られていたことと関係しているかもしれない。

円福寺は冒頭でも述べたように養老7年(723)の創建と伝えられてきた。しかし天正期の兵火のためであろうか、古い史料はほとんど残っていない。現存する南北朝・室町時代以降の史料によって、円福寺が鎌倉時代にさかのぼって勢力をもった寺院であったことは確かめられるが、平安時代の円福寺については、史料からは知ることができなかった。しかし今回指定となった本地仏と神像2躯が円福寺に伝わったことで、11世紀半ばから12世紀にかけて、円福寺が白山神社を鎮守社として神仏習合していたことや、すでにその頃、円福寺が天台寺院として白山の神を重んじていたであろうことも推測できるのである。つまり本地仏等の3躯は、史料では実態のわからなかった平安時代の円福寺および白山神社の歴史の1頁を語る重要な作例ということができよう。

3 八百比丘尼伝説

神像のうちの女神像については興味深い伝説が残っている。大正12年刊行の『東春日井郡誌』によると(注7)、「仁王門に接して小祠あり、此に八百比丘尼を安置せり、古伝に、往昔此地に住める比丘尼あり、其齢八百歳を経たるも、容貌更に変ることなし、茲に比丘尼は自ら不思議に堪えず在りしが、或年遂に若狭の国に移り住めりと云へり」という。つまりこの女神像は大正時代には八百比丘尼(800歳まで生きたという伝説上の女性)の像として仁王門近くの小祠に安置されていたという。この小祠は今も仁王門の近くに現存している。このように女神像はいつしか八百比丘尼像になってしまったのである。江戸時代の『尾張徇行記』をはじめとする地誌にはまったくその記述がないことから、女神像が八百比丘尼像になったのは近代以降のことであろう。

明治の神仏分離令によって、おそらく白山神社にあった仏教的なものは排除されたことだろう。その際に本地仏等の3躯も神社から円福寺へ移されたのであろう。本地仏と僧形神像は仏教的な像として排除される運命にあったとしても、女神像は神の像であるから神社から出される必要はなかったはずである。ところが女神像は風化等による摩耗で、肩に垂れる長髪が比丘尼の被る頭巾のように見えなくもなかった。こうした曖昧な造形も関係したのか、女神像も円福寺に移され、八百比丘尼の像として境内の小祠(八百比丘尼堂)に祀られた。小祠に祀られたことで、他の2躯より雨風にさらされることになり、摩耗が進んでしまったのは惜しまれるが、その時々において、像に新しい意味付けがなされ、伝承されていくのが世の常である。八百比丘尼伝説も女神像のもつ歴史といえよう。

以上、紹介してきた本地仏等の3躯は、円福寺および白山神社の歴史を語るうえで重要な像であるばかりでなく、地域の歴史を伝える像としても貴重である。今後は春日井市の宝として、後世に伝えられていくことを切に願う。

注

(注1)「尾州白山寺縁起」(小島廣次・長正統監修、太田正弘編『圓福寺遺芳』所収、圓福寺、1984年)。縁起には、伊勢国の益直が旅の途中で当地を訪れ、内津山麓に棚引く五色の雲を尋ねて得た十一面観音像を伊勢に移そうとするも船が着岸せず、夢のお告げによって観音像をもとの地に戻し、山上に3間4面の堂を建てて尊像を安置したことが記されている。

(注2)元禄7年の「円福寺諸事留帳」や明暦3年の「円福寺由緒書」など江戸時代の史料には、円福寺の山上に七堂伽藍、麓に子院十二坊を構えていたが、天正年中の兵火で焼亡したことが記されている。

(注3)2021年2月12日(金曜日)に調査を実施した。調査員は以下の通り。小野佳代(東海学園大学教授)、池田洋子(名古屋造形大学特任教授)、春日井市教育委員会。

(注4)~(注7)『尾張徇行記』『尾張名所図会』「圓福寺寄進田之帳」『東春日井郡誌』の史料は、いずれも小島廣次・長正統監修、太田正弘編『圓福寺遺芳』所収のものを参照した(圓福寺、1984年)。

春日井の発展に尽力した 永楽屋藤田與七

近藤雅英 春日井古文書研究会会員

1 永楽屋藤田家

明治期に春日井の発展に尽くした人物なのに、一部の人にしか知られていない人に鳥居松地区の永楽屋藤田與七がいる。試みに『春日井市史』(昭和38年)を繙いて見ると、藤田永治郎の名があり、「地方公共の福祉に深い理解をもち、道路開さくならびに地元小学校の建設に当り広大な私有地や多額な金品を寄附し、」とある。與七の次男である。しかし、ここで取り上げる與七は残念ながら載っていなかった。

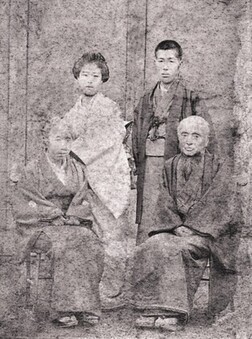

右の写真は、明治29年4月5日居宅にて、與七・妻つね(下段)、永治郎・妻くに(上段)の4人で撮影したもので、長女あいの嫁ぎ先梅本家から拝借したもの。與七(釋了學)死去の4か月前になる。

永楽屋藤田家は、與七で7代目になる老舗である。『春日井の近代史話』(春日井郷土史研究会・昭和59年)の「鳥居松の町並の歴史」には、「永楽屋はこの辺りの大地主で、江戸時代はつくり酒屋であった。米倉には多くの年貢米が大黒さま積みになっていたという。向かいには永楽屋の説教所があり、時々本願寺のお坊さんがみえて、ありがたい話が聞けるので、近所の人が集まるところになっていた。」といい、永楽屋の存在を示した「大正末頃の鳥居松の町並」の図も掲載している。だが、いつ頃から、どのように繁栄していたのか、知る手掛かりはほとんどないのが残念である。なお、明治の中頃に永楽屋の番頭さんから独立して、薬種業をはじめ、後に伊藤十治書店(まるじゅう)を開いたともある。

当時説教の聴講に参加した人に配られたと思われる「夏御文」4点も残されている。「もろもろの雑行(ぞうぎょう)を捨てて、一心に弥陀(みだ)如来(にょらい)を頼み、今度の我等が後生(ごしょう)助け給と申すをこそ安心(あんじん)の決定(けつじょう)したる」などを教えるもの(明応7年・1498)などがある。説教所の存在は、同家の信心の深さを表していると同時に、近辺の人々の集会活用の場でもあった。本願寺のお坊さんを時々招いて、法話を村人に聞かせることも行っている。

残された貴重な資料としては、下街道の鳥居松の観音堂にある初代飯田重蔵の碑文に「文政九丙戌聚(娵)同郷甲族永楽屋與七女」とあり、甲族すなわち良い家柄とされているように文政9年(1826)には、門閥家であることが認められていた。「女」とあるのは、「娘」のことである。

永楽屋のことをいささかでも深く知るようになったのは平成23年8月13日の夏・お盆の暑い盛りに、故村中治彦氏(当時、春日井郷土史研究会会長)と2人で、同家の蔵の中を拝見する機会を得てからである。同家は、8棟の蔵を有していたというが、当時残っていたのは1棟のみで、往時の面影を残す蔵は、床下が水を湛えた池状につくられている。遺族の方からお聞きしたが、床下の池は、適度の環境を保つ措置という。しかし、蔵には冷房もあるはずもなく。汗を拭き拭き、古文書を探し出し、與七関係の証書(173件)と手紙(190件)をお借りした。

約1年ほどをかけて目を通して、解読・翻刻することができた。古文書の整理の状況と内容は、『春日井郷土史第3号』(春日井郷土史研究会・平成29年)に記述したので、ここでは與七の功績を示すものを取り上げたい。

その後令和2年に、遺族の方が、市の文化財課に資料を寄贈され、当時目にしていなかった古文書(主に手紙)も現在、鋭意解読中である。

2 永楽屋の繁栄

永楽屋の繁栄を物語るものとしては、酒造りと藩への調達金の資料があり、その一端を知ることができる。

酒造りについては、寛政11年(1799)に酒造の営業を行い(同12年から2か年は休業)、享和2年(1802)からは再開している。

文久2年(1862)には、15石の酒造株を114両の大金を投じて買い増ししたり、酒造株を借り入れした資料も残り、商売の一層の発展を裏付けている。

調達金は、献金や差上金と異なり、尾張藩が領民の資産家から資金を借り入れするもので、基本的には利息を付けて償還するものである。しかし、財政困難に陥っていた藩では、元禄の時代から調達金でやりくりしており、当初は調達金の名目であっても、償還金や利息の支払いが遅れ、果ては償還を放棄させるよう差上金に変更することを示唆し、貸し主から差上金としてほしいとの文書を出すようにし、実質献金と変わらなくなることが多かった。

調達金の提供は、豪商・資産家の証であり、永楽屋の地位を知らしめていることになる。

永楽屋の調達金は小牧陣屋へ寛政12年(1800)1件、享和3年(1803)1件があり、水野陣屋へは、文化元年(1804)1件、文化2年1件、文化4年2件、文化7年1件、文化8年2件、天保9年(1838)2件、天保13年1件、弘化3年(1846)1件の資料が残る。こうしたことからも永楽屋は、享和3年ごろには、その地位を確保していたことが分かる。

【注】永楽屋は水野代官所の管轄で、小牧代官支配だった村は、稲口新田・如意申新田・春日井原新田の3か村である。この方面にも手広く商売を広げていたのだろう。

3 地租改正歎願に上京などの尽力

春日井駅南(上条町2丁目)にある「林金兵衛君碑」の建立者31名中に與七も名を連ねている。與七は、人望も厚く、村を代表する要職につき、地域の発展に貢献が大きかった。

明治7年には第14小区(上条・下条・中切・下津尾・桜佐・野田・牛毛・神領・下原・南下原・下大留・上大留・下条原新田・八田与吉新田・下原新田・上条新田・大光寺子新田・八田新田の18か村を管轄)の戸長に就任、明治10年3月には、地租改正の土地の地位等級の銓評議員に選ばれ、大いに活躍した。

古文書「改租ノ儀ニ付奉哀願[書]」によれば、「委任ヲ受ケタル郡議員藤田與七横井廣右衛門[ナル]者ハ官ニ於テ収穫ヲ御擅定アルノ不条理[ヲ論シ]壓制ニ屈セサルヲ以」とあるように、法外の収穫額の押しつけに反発し、各村へそれまでの委任状を一旦返却して、拘留などに遭いながらも抵抗をつづけたという。

明治10年3月24日から5月15日まで53日間を、大曽根の扇屋を常宿とし、名古屋裏門前町正光院内に設けられた仮議事所へ毎日出向くなど、第14小区を代表して、不公平の地味(ちみ・土地の生産力)、不適当の収穫分賦書(予定調書)に不服を申し立てるなど、間断なく同問題の対処に奔走し、東京へも足を運び長期にわたって滞在して尽力した。

明治17年の「林金兵衛君碑」の建立者としての名を残しているのは当然の成り行きであろう。いやむしろ、與七も碑を建てられる側にいたと言えよう。なお、同家の古文書には、「父与七旅行中(明治10年12月)」「與七他行中(明治11年1月)」「與七旅行中(明治11年2月)」という長男釟太郎などの名での借用書が3通残っている。清酒醸造の資金を借りるもので、出来上がる清酒を抵当にしているが、酒造りの仕込み等という酒造経営の大切な時に責任者が不在なのは解せない。

(1)借用金證券(200円、明治10年12月、清酒醸造の資金繰り、「父与七旅行中」、長男釟太郎名、清酒担保、林金兵衛宛)

(2)借用金證券(200円、明治11年1月30日、清酒醸造の資金繰り、「與七他行中」、宇佐美長三郎名、清酒担保、林金兵衛宛)

(3)借用金證券(200円、明治11年2月23日、清酒醸造の資金繰り、「與七旅行中」、長男釟太郎名、清酒担保、丹羽郡前田平兵衛宛)

資金の借り入れは、営業をしていれば、不思議でもなんでもないが、「與七旅行中」「他行中」というのが気になる。與七が退隠したのは明治16年12月12日のことで、この頃は現役で活躍中なのに長男の釟太郎や番頭がその借り入れをしているのだ。こんな大切な時期に当主が旅行のような長期に留守をすることは常識ではあり得ない。そこで気がついたのは、地租改正の問題がさし迫っている折だったことである。村のために、林金兵衛らとともに、この問題解決に奔走しており、酒造りの資金の調達という個人の事情を二の次にしていたのだ。

(1)では地位等級などの県令(知事)始め県幹部から請書の提出を迫られていたときで、不行届の点を指摘して受取を拒否何日も扇屋へ泊り切りになっていた。

(2)と(3)の際は地位等級など不順序を訴えて歎願組が明治11年1月末に上京したので、地元の慰撫説得のかたわら、2月初めの息子の結婚式を済ませてから2月13日正午上京合流した(6日出発と計算される)。東京神田小柳町三河屋を宿とし、布団を購入しての長期戦となった。一時帰国したのは、7月25日になる。

徳川慶勝からの救助金によるこの問題の収束後、関係村42か村122名で倹約を申し合わせた明治12年の「倹約示談」に、和爾良等の総代の1人として加わった。歎願に関して「県庁に歎き、御本局に願い」と、大きな支出や奔走に費やした損亡などを補い、「凶作飢饉の災難」に対処するためのもので、42か村は春日井19、小牧12、西春日井5、名古屋6である。ちなみに春日井は、和爾良・下条原新田・大手・大泉寺新田・下市場・田楽・下津尾・大手池新田・坂下・勝川・牛山・上中切・大手酉新田・神屋・勝川妙慶新田・下原新田・南下原・田楽新田・明知の各村である。

4 八田の開拓紀念碑

JA尾張中央春日井中央支店(八田町)南西の天王社の横にある「開拓紀念碑」に、開拓功労者の一員として名が刻まれている。碑文は

「明治十六年三月黒川氏ノ設計ニ関ル木津改修組合ニ加

入シ上条新田トノ共同溝渠ノ分水普カ[ ラ]ズ之ヲ遺憾トシ

尋テ(ついで)明治十八年ニ渉ル諸氏ノ努力斡旋其功ヲ奏シ獨立

分水支渠竣工ヲ告ゲ幾クモナク數十町歩ヲ開拓シ年々

豊饒ヲ見ルニ至レリ因テ茲ニ其氏名ヲ録ス

伊藤与三郎 伊藤甚蔵 稲垣茂吉 伊藤圓蔵 伊藤春渓

伊藤源三郎 羽澄真三郎 成田幸三郎 仲野伴右衛門 長縄伊三郎

長縄助右衛門 長縄吉右衛門 長縄儀三郎 長縄慶三郎 長縄太兵衛

梅本六右衛門 梅本嘉左衛門 藤田與七 佐藤仁右衛門

明治四十四年四月建之

鳥居松村元八田

有志総代伊藤元右衛門

羽澄金治郎」

『春日井市史 資料編』(昭和48年3月復刻)は残念ながら次のような誤りがみられる。

碑文4行目の「告グ」は「告ゲ」。氏名13名は、19名(仲野伴右衛門・長縄伊三郎・長縄助右衛門・長縄吉右衛門・長縄儀三郎・長縄慶三郎が欠落)。氏名中「犬田」は「成田」、「羽澄貞三郎」は「真三郎」である。

開拓に大きな役割を果たした新木津用水の拡幅は、明治16年から行われ、完成したのは、明治17年、しかし、完成までには用水用地に土地を提供しなければならない農民も多く、費用の負担が重荷になる者もすくなからず、拡幅そのものに反対する意見も多かった。関係者の説得が大変で、村の役員を勤める者の苦労は並大抵のことでなく、與七も例外でなく、相当の尽力がみられる。上条新田との共同溝渠の分水が不十分なのを打開すべく、独立分水渠の完成に尽力し、数十町歩の開拓に寄与した。その功労を称える碑が「開拓紀念碑」である。

5 愛船株式会社開業への協力

改修完了後木曽川から新木津用水・八田川・庄内川・黒川(名古屋市)を経て名古屋の堀川に船便を通す愛船株式会社(小牧)が誕生した。船は人の往来、丸石・薪炭・米麦・肥料・氷・材木などの資材を運び、地域の生活に直接に利便が図られた。

ここでも與七(和爾良村八田新田)は、その積極的な推進者の1人として、村を総代して働いている。連名で態度を表明した文書がそれを示している。

この通船で、それまで名古屋港を迂回し、木曽川から7日ほどを要した便が大幅に短縮され、約4時間になり、沿川のみならず春日井地域にも大いに便利になった。春日井では、與七の八田新田を始め、沿川の田楽・大手・春日井・味鋺原新田・如意申新田・勝川妙慶新田・稲口新田・勝川の各村に益することが多かった。

ちなみに同社の開業の祝宴は、名古屋納屋橋の船着き場にあった「得月楼」、後の「鳥久」がそれで、一時名古屋市が保存か取りこわしかの末に、火災に見舞われた経緯も報道された所である。

春日井に鉄道がやってきた 後編 春日井市内の鉄道工事と名古屋・多治見間の開通

安田裕次 春日井郷土史研究会会員

1 はじめに

昨年「郷土誌かすがい第80号」で中央線の鉄道敷設工事の始まりを書かせていただきました。今回は春日井市内の鉄道敷設工事と中央線(名古屋~多治見間)の開通の様子について書くことにします。

踏切・橋梁等加筆

2 勝川町地内の鉄道工事(明治32年2月~)

(1)勝川地区の工事設計書

勝川地区が含まれる第4工区(庄内川橋梁~内津川)の工事については、明治32年2月から始まります。

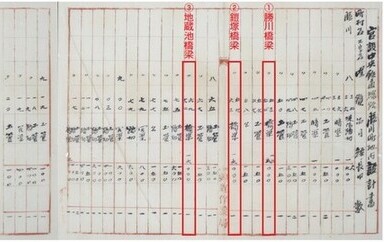

春日井市教育委員会には名古屋鉄道作業局が作った明治30年頃の「官設中央鉄道線路勝川町地内設計書」(資料1)が残されています。これは、勝川町地内の名古屋から8哩35鎖(13.5キロメートル)地点から9哩20鎖(約14.8キロメートル)地点過ぎまでの約1.3キロメートルの工事設計書です。

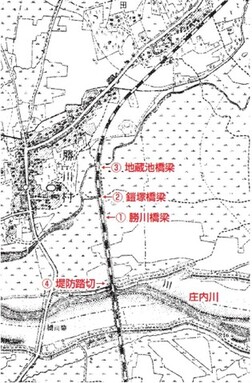

設計書の1番初めに書かれているのは名古屋から13.5キロメートル地点(字西切野)の堤防踏切です。(図1(4))これは庄内川を渡った所(春日井市側)に作られるものです。長さは、19尺(約5.7メートル)でかなり大きなものです。そのほかの踏切は3尺(約90センチメートル)から6尺(約180センチメートル)です。設計書の2番目に「暗渠」とあるのは、線路の下をくぐる小トンネル(人の通行や用水用に利用するもの)です。(写真1)

設計書にみられる大きな橋梁3つは、庄内川に近い方から勝川橋梁、鎧塚橋梁、地蔵池橋梁と呼ばれたものです。わずか1.3キロメートルの勝川地区に3つの大きな橋梁が計画されていました。(1)勝川橋梁、(2)鎧塚橋梁、(3)地蔵池橋梁を表と図にまとめると次のようになります。(表1、図1、資料1、写真2・3参照)

| 橋梁 | 庄内川堤防からの距離 | 長さ |

|---|---|---|

| (1)勝川橋梁 | 北へ約360m | 120尺(約36m) |

| (2)鎧塚橋梁 | 北へ約480m | 160尺(約48m) |

| (3)地蔵池橋梁 | 北へ約680m | 160尺(約48m) |

明治30年頃(春日井市教育委員会所蔵)

(平成20年撮影。高架化に伴い

現在は無くなっている)

明治30年8月9日(春日井市教育委員会所蔵)

(2)勝川地区の橋梁と踏切の申請書

鉄道工事が始まる前の明治30年8月9日、当時の丹羽正雄勝川町長が橋梁、開渠(小トンネル)、踏切の増架設を愛知県知事に申請しています。(資料2)

これによると、「勝川町は低地のため一度激しい雨が降ると水が溜まってしまい排水が難しい。そのため鉄道局では中央線は堤防のように高く敷設される計画と聞いています。しかしそうすると耕作に不便ですので、踏切を作って住民の不便をなくしてください。また、排水のために橋梁や溝を作って水の停滞をなくしてください。」

と申し出ています。

この要望された橋梁が字長塚にある図1勝川橋梁です。勝川橋梁については、当初の鉄道局の計画では半分の長さの60尺(約18メートル)になっているものを勝川町で設計したように120尺(約36メートル)にしてほしいと申請しています。

勝川地区は、低地のために何度も洪水の被害にあっています。そのために、汽車が通る路線は、堤防のように高く設計する必要がありました。しかし、それでは住民の往来や水の排出に支障が出てくるため、橋梁を大きく作って水が流れるようにする(避溢橋)必要があります。そのために勝川橋梁を長くする必要がありました。同様に、字苗田の土管踏切と字南東山の開渠も鉄道局の計画では小さすぎるため、6尺から10尺と8尺にしてほしいと申し出ています。

また、踏切2つについては鉄道局の計画にはなかったものを字南東山と字笹原に6尺のもの2つを要望しています。工事設計書から希望がかなえられたものとそのままのものがあるように思いますが、詳細は今後調査したいと思います。

昭和35年 加藤弘行氏撮影

(春日井市教育委員会所蔵)

中央線の敷設後、勝川地区では、昭和37年に地蔵川の改修工事が行われたり、平成に入り勝川駅舎や線路の高架化工事があったりして随分状況が変わりました。現在の中央線では、橋梁は地蔵川橋梁(旧鎧塚橋梁。図1、写真3)のみとなっています。

なお、春日井市教育委員会にはJR東海から寄贈を受けた使用されていた鎧塚橋梁と地蔵池橋梁の旧プレートが残されています。(写真4)

3 内津川~玉野間の工事(明治32年4月~33年10月)

庄内川橋梁~内津川(第4工区)の工事から2か月後の明治32年4月には、内津川~高蔵寺(第5工区)の工事が始まります。さらにその2か月後の明治32年6月には、高蔵寺~玉野(第6工区)の工事が始まります。請負入札区間については、『扶桑新聞』等に競争入札の広告を出しています。明治32年6月3日『扶桑新聞』を基に明治32年6月時点の春日井地区の工事の進捗状況をまとめると表2のようになります。

| 工区 | 進捗状況 |

|---|---|

| 庄内川橋梁 | ほぼ終了 |

| 第4工区(庄内川橋梁~内津川) | 工事中(田村組が担当) |

| 第5工区(内津川~高蔵寺) | 工事中(杉井組が担当) |

| 第6工区(高蔵寺~玉野) | 入札前(6月5日入札)で工事はされていない |

| 第7、8工区(玉野~池田) | 1~4号トンネルは最近着手したばかり 8号は3割、9号は5割、10号は8割終了 5~7、11~14号トンネルは終了 |

工事は、当初明治32年度に終了を予定していましたが、トンネル部分の遅れがあり、明治33年度にずれこんでいます。そして明治33年7月の開通式前に、工事は一部を残して終了します。

内津川~玉野区間には、高蔵寺駅があります。高蔵寺の駅の位置が住民の希望で変わったという言い伝えがあります。しかし、「中央鉄道玉川線選定趣意書」の高蔵寺駅の位置を見る限り、駅の位置は明治政府の考えた当初の予定通りの位置です。

なお、この駅の名称について、中央線の開通間近の明治33年7月5日付けで当時の森国太郎玉川村長が逓信大臣に「明治33年2月9日付けで、高蔵寺駅を玉川駅に変更することについて、一度要望したが返事がないのでもう一度要望」しています。しかし、この要望は、現実問題として取り上げられず、駅名は高蔵寺のまま、今日に至っています。(資料3、写真5)

資料提供 故 伊藤浩氏

『東春日井郡誌』東春日井郡役所(1923年)より転載

『新愛知』

明治33年7月19日

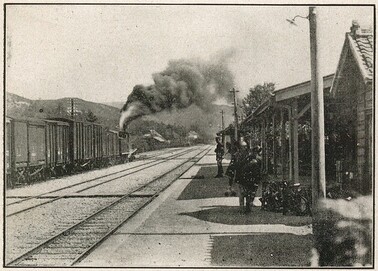

4 勝川駅と高蔵寺駅の開設(明治33年7月)

花火や余興相撲で名古屋・多治見間の開通を祝賀

明治33年7月いよいよ中央線の名古屋・多治見間の開通が近づいてきました。開通式は当初7月15日が予定されていましたが、工事の都合で式典(関係者を乗せた試運転)が7月23日に、一般に開放されるのは7月25日に延期されました。開通式に合わせて各駅で余興が計画されていることが明治33年7月19日の新聞『新愛知』(資料4)に掲載されています。

春日井市教育委員会には、勝川警察署長に宛てた明治33年7月23日勝川駅構内で相撲興行をすることと、花火を打ち上げる計画の許可申請書(資料5)及び、開通式当日の様子がわかる勝川町役場日誌(資料6)が保管されています。日誌には、

「又、本日は中央線の開通が午前9時ごろありました。午後は、花火や相撲、三味線・唄、狂言が行われました。勝川町からは扇子と(祝賀用)旗が2つ入り1個ずつ配布されました。休憩所ではお茶が出されました。又、松河戸新田からは折詰、酒が出され、午後7時までにぎわいました。」

と記され、待ちに待った町民の喜びが伝わってきます。

資料6(右)「勝川町役場日誌」明治33年7月23日

(いずれも春日井市教育委員会所蔵)

『新愛知』

明治33年7月26日

試運転は2回行われています。1回目は午前5時、2回目は午前9時発です。試運転の様子を明治33年7月24日の『新愛知』は、「中央線開通祝の模様」と題して

「鉄道・工事・沿道町村長約500余名が客車6両に分乗し、9時30分千種駅を発し、11時30分ごろ多治見駅に到着し、式典を行い、午後2時30分に多治見駅を発し、4時30分に千種駅に到着。」等と報じています。

明治33年7月25日。難工事を経てついに中央線(名古屋~多治見間)の一般客を乗せた運転が開始されました。

この日は視察を兼ねて芳川逓信大臣が午前9時15分名古屋発の汽車で多治見駅まで乗車しています。そして、大臣は午後名古屋に戻ったと報じています。(資料7)

開業当初の名古屋~多治見間は1日4往復されていました。所要時間は約1時間20分でした。

名古屋~勝川間の運賃は3等15銭で、現在の値段に換算すると約3,000円になります。現在の運賃が240円であることを考えると、庶民にとっては少し高かったように思います。

『写真集春日井 明治・大正・昭和』春日井

写真集編集委員会(1989年)より転載

5 おわりに

「春日井に鉄道がやってきた 前編・中編」では、春日井・瀬戸・小牧の激しい誘致合戦や国会でのルートの決定、鉄道敷設工事の様子について明らかにしてきました。

後編となる今回は、名古屋~多治見間の開通までを書かせていただきました。市内には、勝川駅と高蔵寺駅が開設されました。その後、明治44年には名古屋から東京の中央線が全通しました。また、市内では、大正13年に定光寺駅、昭和2年に鳥居松駅(現春日井駅。写真6)、昭和26年に神領駅が誕生し、今日に至っています。

春日井市は、中央線とともに変貌を遂げ発展してきました。市民にとってはなくてはならない中央線について、開通に至る先人の功績について見直してみる必要があると思います。

【参考文献】

『春日井に鉄道がやってきた 中央線の歴史』春日井市教育委員会 2009年展示リーフレット

令和三年度発掘調査速報 大留西島遺跡の発掘調査

池口太智 市教育委員会文化財課主事

遺跡の概要

大留西島遺跡は大留町6丁目に所在する弥生時代から中世の集落遺跡です。遺跡は庄内川に臨む自然堤防の上に立地し、同一自然堤防上には大留溝口遺跡や大留東島遺跡、大留城跡が所在します。

遺跡は区画整理に伴う事前調査によって発見され、道路築造に際して平成14~17年にかけて発掘調査を実施しました(大留西島遺跡A~G区)。調査では土坑や柱穴、溝を検出していますが、建物跡は未発見です。

令和3年度発掘調査概要

令和3年度調査は分譲住宅の建設に伴い実施し、東西で二分して調査区を設定しました。検出遺構は柱穴102基、土坑23基、溝6条、掘立柱建物1棟です。

最も古い遺構は奈良時代まで遡り、奈良時代の遺構は柱穴9基、土坑4基を検出しました。このうち一定間隔で並ぶ柱穴・土坑は掘立柱建物の跡と考えられます。この掘立柱建物はほぼ正方位に沿い、規模は東西5メートル以上、南北4メートルです。時期は8世紀前半と推定されます。続く平安時代の遺物はわずかであることから、集落は短期間で廃絶したと考えられます。

中世に入ると遺物の出土量が増え、再び集落が形成されたと考えられます。中世の遺構は柱穴13基、土坑3基、溝2条を検出しましたが、建物跡は未確認です。2条の溝の時期はともに16世紀中葉で、規模等も一致するため、一連の遺構と推定されます。この溝は調査区中央で途切れますが、L字状に延び、屋敷地を区画するための溝と推測されます。溝の埋没後には16世紀後半の内耳鍋を包含する柱穴が構築されており、区画は短期間で埋められたと考えられます。集落自体は、江戸時代以降も土器が出土していることから、以後も存続したと考えられます。

大留西島遺跡と大留城跡

以上を踏まえ、これまでの調査を見直すと、平成14年度調査A区で検出した溝は16世紀中葉の土器が出土し、規模も共通することから、同じく区画溝であると推測され、遺跡内は複数の屋敷地に区画されていると考えられます。

また、この屋敷地は大留城跡との関連性が注目されます。大留城は天文15年(1546)の築城とされ、天正12年(1584)に廃城となったと伝えられます。つまり、屋敷地は大留城と時期的に併行し、区画の開削及び埋没は大留城の盛衰と連動する可能性も考えられます。

まとめ

今回の調査では、従来未検出だった建物跡を検出し、奈良時代の集落を確認しました。また、戦国時代の屋敷地は大留城跡との関連性が指摘でき、戦国時代における地域の動向を考える上で興味深い成果が得られました。

発行元

発行 春日井市教育委員会文化財課

郵便番号 486-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話番号 0568-33-1113