「いきものがたり」(園内の植物や動物たちのお話)

【21】園内に出現したキノコたち

―「食用か有毒か?」から「キノコ(真菌類)と植物の蜜月な関係」―

今年は猛暑の夏が長引き渇水の時期も続きましたが、朝夕の気温が下がってくると園内にも次々と多くのキノコが顔を出しました。キノコには食用もあれば有毒のものもあり、よく「食べられるかどうか?」の質問が寄せられます。しかし有毒以外にも食毒不明、食不適のものも多く、食用であっても厳密な分類が必要になります。さらに現在ではキノコの分類はDNA配列による分類に変わってきており、目視や顕微鏡による形態で分類されている図鑑と一致しない点も指摘されています。とはいえキノコは色、形が多様で美しく、観察するだけでも楽しむことができます。

また多くのキノコ(外生菌根菌)はコナラやアカマツなどの樹木の根の先端に菌糸として入り込み、樹木と一体となった菌根という組織を作り、土壌からリン酸分などの栄養や水分を取り込んで樹木に渡し、樹木から光合成産物のデンプンなどを受け取って共生し、樹木の生長を助けています。つまりキノコが森を育てているといえます。

さらに近年、樹木以外の草本類や野菜類も含め根の中まで菌糸が入り込んで菌根を作る内生菌根菌(アーバスキュラー菌根菌=AM菌)が農業利用で注目を集めています。全ての植物の80%以上はこれら菌根菌と共生し、それは植物が陸上に上がった4億年以上前から続いていることも解ってきました。

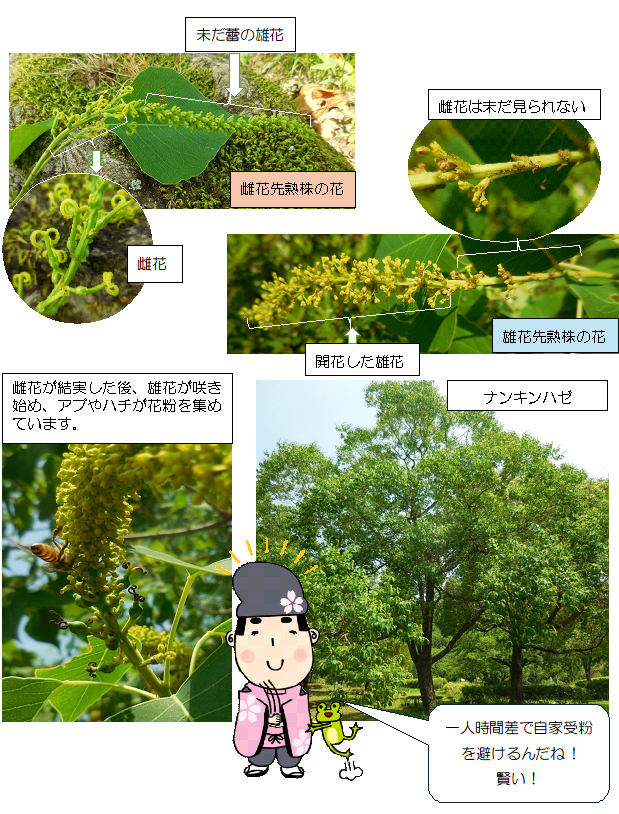

【20】ナンキンハゼの遺伝子の多様性

美しい紅葉で知られ、街路樹で利用されるナンキンハゼですが、7月は花の時期を迎えます。花は目立たない淡い黄緑色で木によって花の咲き方が違うように見えます。調べてみると、ナンキンハゼは一つの花に雄花と雌花をつける雌雄両性花で、木によって雌花が先に咲く雌花先熟株と雄花が先に咲く雄花先熟株があり、同じ株の中で受粉しないように図られ、次世代を作る種の遺伝子が少しでも多様になるようなシステムが出来上がっています。多くの植物は、自家受粉を避けているようで、その方法も様々です。動くことのできない植物の生き残り戦略にはいつも驚かされます。

【19】「大谷くん」がやってきた!

繁殖期(4~6月)には縄張りを持ち、侵入者に強めの攻撃をすることで知られるヤマドリですが、「大谷くん」のヒトとの微妙な距離感は何を意味しているのか解りません。

【18】冬鳥のジョウビタキがやってきた!

また、小さくカッカッと鳴く声が火打石を打つ音に似ているのでヒタキ(火焚き)と付いたようです。

【17】モズのはやにえ

【16】「動く!8の字の蓑」ヒロズコガ

8の字型の蓑(ミノ)を作って中に入り、両端の切れ目から上半身を出して移動します。

8の字型は長い体を回転させるのに都合が良いのでしょう。なかなか出会えませんでしたがシラカシの木の下で久しぶりに発見。蓑の長径2センチメートル内外です。

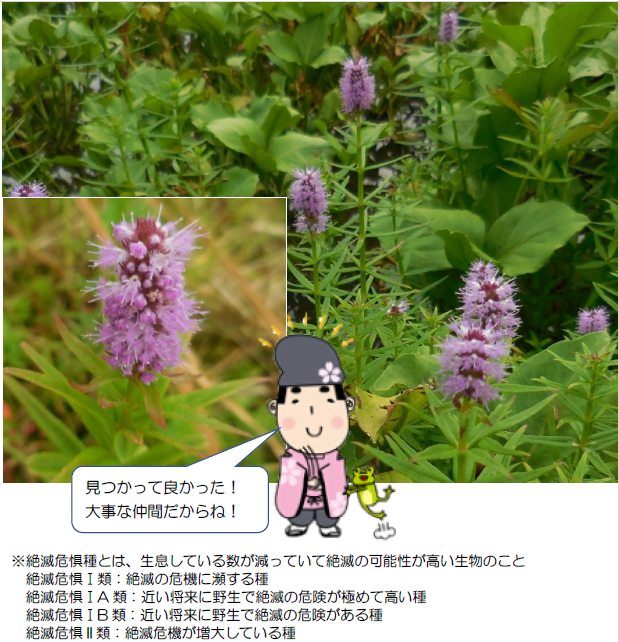

【15】絶滅危惧2類 ミズトラノオ! 園内花しょうぶ園周りで発見!

かつては広く沼地や池の端に普通に見られましたが、今や絶滅危惧2類※となっています。

地下茎で立ち上がり、高さ50センチメートル以内、茎に細長い葉を3~4輪生させます。花穂は円筒形の1センチメートル内外。

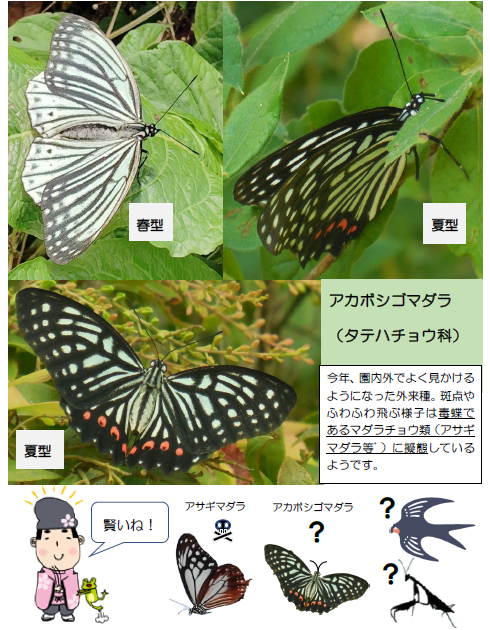

【14】アサギマダラのそっくりさん アカボシゴマダラ(タテハチョウ科)

斑点やふわふわ飛ぶ様子は毒蝶であるマダラチョウ類(アサギマダラ等゙)に擬態しているようです。

毒のあるアサギマダラとそっくりで、天敵から身を守ります。

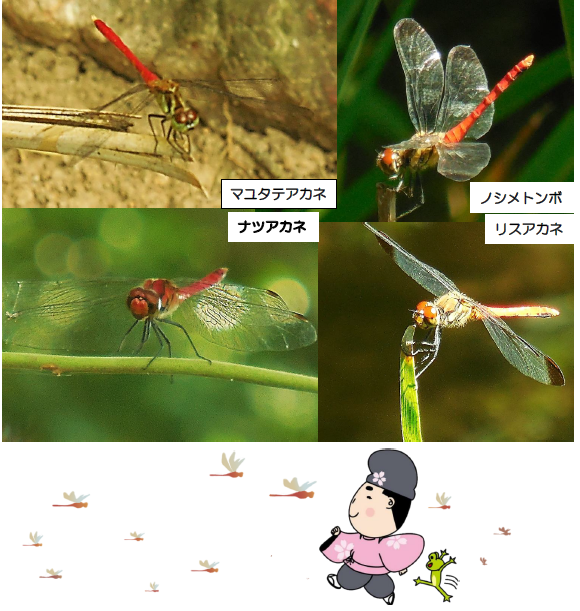

【13】身近なアカトンボ(アカネ属のトンボ)たち ―目を向ければ多くの種類のアカトンボに出会えます―

しかし多くの種類のアカトンボが夏の間も、池のほとりや林の縁で夏を過ごしています。

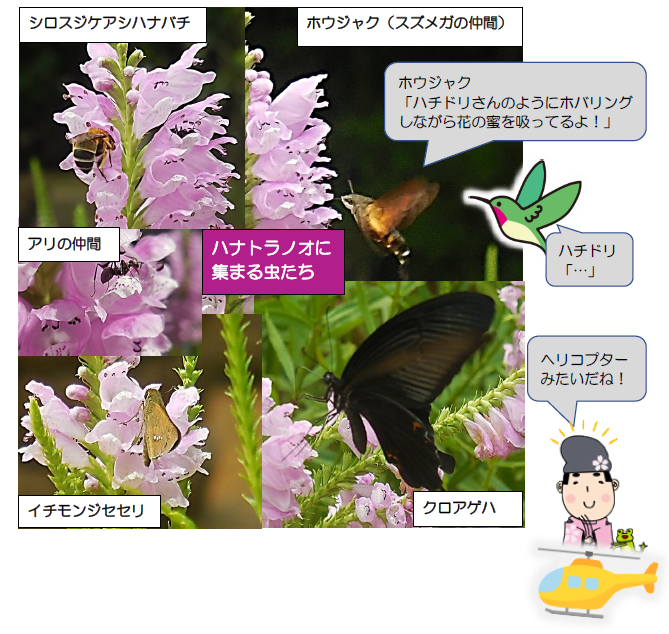

【12】ハナトラノオに集まる虫たち

【11】オニヤンマの産卵

その後1か月で孵化して3~5年かけて10回以上の脱皮を繰り返し成虫になります。

動画リンク:オニヤンマの産卵

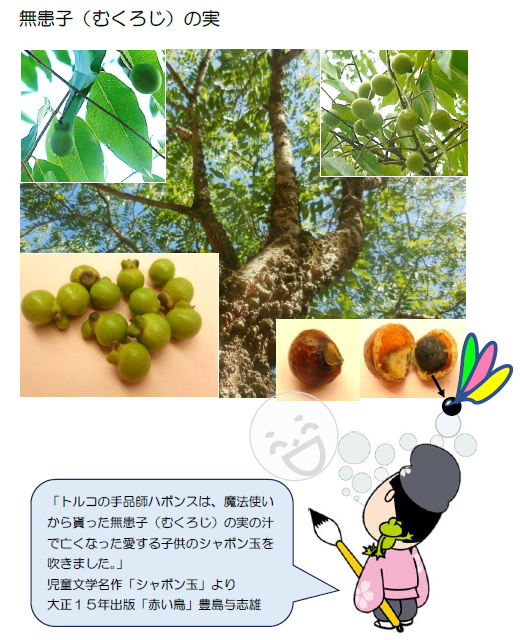

【10】無患子(むくろじ)の実

かわいい青い実がたくさんぶら下がっています。

この実の表皮を水に入れ攪拌すると泡立ち、石鹸代わりに使われていた(いる)ようです。

秋に飴色に熟すと、中には真黒で硬い種ができ、羽根つきの羽の重りや数珠に使われます。

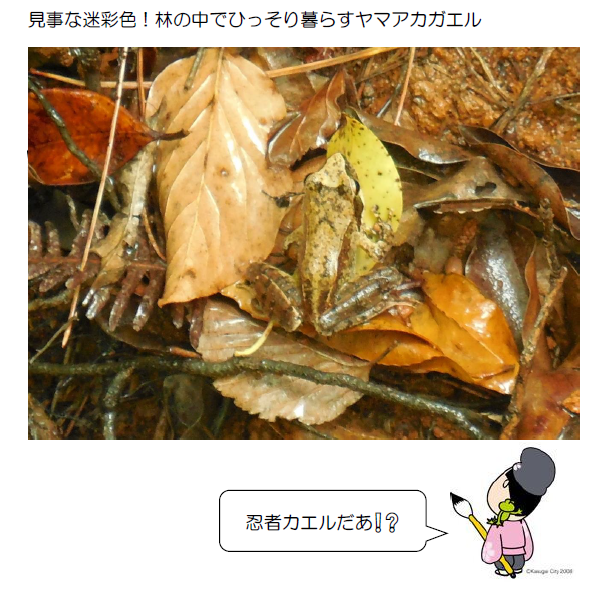

【9】見事な迷彩色!林の中でひっそり暮らすヤマアカガエル

早春にはカナールに産卵に来ることもあります。

【8】ナンバンギセルの開花 ハマウツボ科ナンバンギセル属

万葉集には「思ひ草」として詠まれている。

道の辺の 尾花が下の 思ひ草 今さらさらに 何をか思はむ

*今年は猛暑で、開花前に枯れたものも多い。

【7】園内のソテツが開花中。

雄花は松ぼっくりのような形でたくさんの鱗片の下に花粉を作り、雌花は球形の形で多数の心皮の付け根に胚珠をむき出しで付けています。

ソテツは「裸子植物」なのです。

近くのよく似た姿のヤシの仲間は「被子植物」、類縁関係は両極にあり分類上最も遠い存在です。

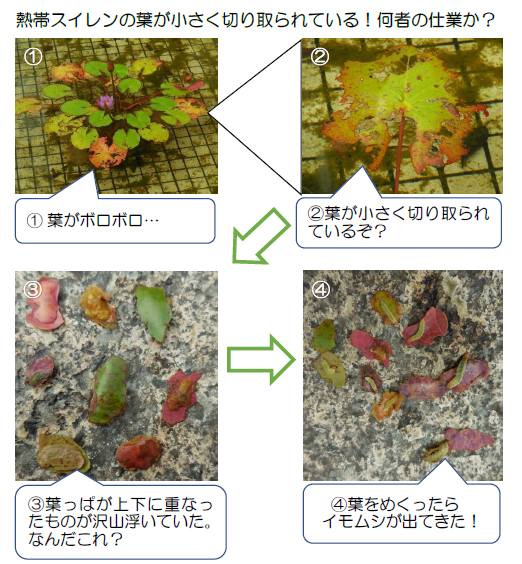

【6】熱帯スイレンの葉が小さく切り取られている!何者の仕業か?

よく見ると切り取った葉を上下に重ねたものがたくさん浮いている。

拾い上げて葉をめくるとイモムシが一1匹ずつ出てきた写真3、写真4。

これはミズメイガの幼虫。浮葉に産み付けられた卵から孵った幼虫は、葉をくりぬき上下布団のように貼り合わせ、ボートのように水に浮きながら葉を食い荒らしていたと思われる。

【5】1200年前に記載されていた!「葉脈黄化ウイルス」 万葉集 巻19 No.4268 孝謙天皇の歌の中に・・・

大納言藤原仲麻呂邸への 行幸 の途中 「この里は継ぎて霜や置く 夏の野

にわが見し草は黄葉たりけり」と詠んだ 歌 に登場する草はサワアララギ、

今のヒヨドリバナといわれる。

ヒヨドリバナは葉脈黄化ウイルス(ジェミニウイルス)の感染がよく見ら

れ、そのヒヨドリバナの葉の様子を黄葉と捉えて、「この辺りは夏でも霜

が降りるのか草が 美しく 黄葉している」という内容の歌を詠んだと推察

されている。 この黄斑は何かのウイルスによるものではないかと言われ

てきたが、このウイルスはタバココナジラミが伝搬するジェミニウイル

スが原因であることが証明されたのは 1979 年、この孝謙天皇の 歌 以来

1200 年の年月を要した。この孝謙天皇の 歌 が、世界で最も古いウイル

スについての記録とされる。

※参照

井上忠男 最も古くて最も新しい植物ウイルス 化学と生物

vol21 (2),p 114 115 1983 02

【4】ノリウツギ(アジサイ科) 園芸品種と野生品種

ノリウツギ(アジサイ科)の園芸品種と野生品種が近くで比較できます。

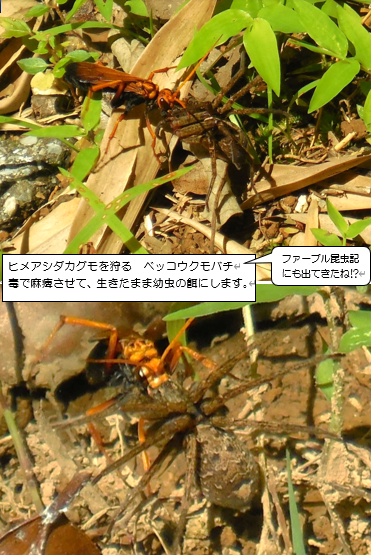

【3】花だけじゃない虫の話!-生物多様性の維持-

植物園ですが植物だけじゃない。虫たちも大事な仲間です。

ヒメアシダカグモを狩るベッコウクモバチ。

毒で麻痺させて生きたまま幼虫の餌にします。

【2】夏の主役 アオイ科の植物

夏の間、さまざまな色や形の花が美しいハイビスカス。

同じアオイ科のムクゲやモミジバアオイもそっくりの花を咲かせます。

これらの花は、多くの雄しべの束が管状になった中を雌しべの花柱が貫いて、先端で柱頭を広げた形をしています。

通常は花弁5枚ですが、雄しべが花弁に変化して 多くの花弁を付ける八重咲の花もあります。

【1】オオガハスの花が水辺を彩ります!

7月に入って以降、次々に花を咲かせるオオガハス。

早朝に花を開き、夕方閉じる日々を繰り返し、4日目には閉じずに花を散らせます。

後には花托(かたく)を残し、大きく成長しながら、丸い穴の中にどんぐりほどの黒い種を作ります。

泥の中から葉や花を水面に出しますが、汚れはなく(*ロータス効果)、清々しい感覚を与えてくれます。

*葉の表面の無数の突起が水を玉にして汚れを流す…建築材などに応用されています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 野外教育センター 都市緑化植物園

電話:0568-92-8711

教育委員会 野外教育センター 都市緑化植物園へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。