災害をみんなで乗り越える!被災生活を支える指定避難所

大規模な災害が発生し、自宅で生活ができなくなったときの避難先である指定避難所。皆さんは、避難所でとるべき行動を知っていますか。

今回の特集では、地震災害時の避難行動や指定避難所の運営方法について紹介します。

指定避難所とは

被災者が避難する場所として市が指定した施設のことで、自宅で過ごすことができない人の生活の場となるほか、物資供給や情報伝達の拠点となります。

また、支援物資が届くまでの備蓄食糧や資器材を収納した防災倉庫を備えています。

避難所には2種類あります

指定一般避難所(41か所)

被災者が滞在する避難所

例)小学校など

指定福祉避難所(16か所)

被災者のうち、障がい者や妊産婦など要配慮者とその家族が滞在する避難所

例)各ふれあいセンター、各公民館など

Q.指定福祉避難所は指定一般避難所と何が違うの?

A.指定福祉避難所は、バリアフリー化されている市公共施設を指定しています。防災倉庫には、指定一般避難所の資器材に加えて、要配慮者用のトイレなどを備えています。

資器材の使い方を動画で紹介しています

いざというときに使えるよう、事前に確認しておきましょう。

段ボール間仕切り

ガス発電機

マンホールトイレ

避難所へ行く前に

揺れが収まったら避難場所へ移動

市では、一時的な避難場所として、市内の公園などを広域避難場所・緊急避難場所に指定しています。大規模な地震が発生した後には、身の安全の確保や災害の状況確認、近隣の安否確認を行う場所として活用できます。

避難する際の注意点

1. 非常持ち出し品を持つ

最低3日分を備蓄しておきましょう。

2. 安否を知らせる

効率的な救助活動のため、家族や地域の人に安否を知らせましょう。

3. ブレーカーを落とす・ガスの元栓を閉める

火災の予防になります。

避難所に着いたら

安全が確認できるまで待機

市職員による施設の安全点検が完了するまで、グラウンドなど安全が確保できるスペースで待機します。

避難所利用者登録票への記入

登録票を用いて、避難所利用の登録をします。登録によって、市は世帯ごとの安否や必要な支援物資数の把握ができ、円滑な避難所運営につながります。登録票は市ホームページからダウンロードすることができます。あらかじめ記入し、非常持ち出し品と一緒に準備しておきましょう。

・滞在場所

避難所、自宅、車など

・配慮が必要なこと

アレルギーや疾病、障がいの有無、妊産婦、言語など

・安否確認への対応

住所や氏名の公開可否

→避難者全体が把握できるため、漏れのない支援が可能に!

自宅や車で避難する場合

その際も避難所へ登録票を提出してください。避難所で支援物資を受け取ることができます。

避難所は利用者で協力して運営

避難所の運営は利用者が中心となり、市は物資供給や情報伝達などの後方支援を担います。運営の流れや実際に使用する資料などは、「春日井市避難所運営マニュアル」を参考にしましょう。

災害発生当日

受け入れ場所の指定

事前に決められた立ち入り制限区域などを確認し、受け入れ場所のレイアウトなどを指定します。

受け付け

受け付けを設置し、登録票を記入してもらいます。また、登録票を基に名簿を作成し、避難者の数などを把握します。

グループ分け

避難所利用者を10世帯程度のグループに分け、グループごとに同じスペースで滞在してもらいます。 また、グループごとに代表者を選出します。

ポイント

・顔見知りが集まれるように配慮する

・高齢者だけとなる編成は避ける

・避難所以外の場所に滞在する人は、滞在する場所ごとや町内会ごとに分ける

また、炊き出しや共有スペースの掃除なども、グループごとに当番制で行います。

避難所ルールの作成

防災倉庫にある「避難所でのルール」の様式を使ってルールを作成し、避難所に掲示します。

安全対策

防犯のため、夜間に1組2人以上で見回りを行います。

状況が落ち着き次第

避難所運営委員会の設置

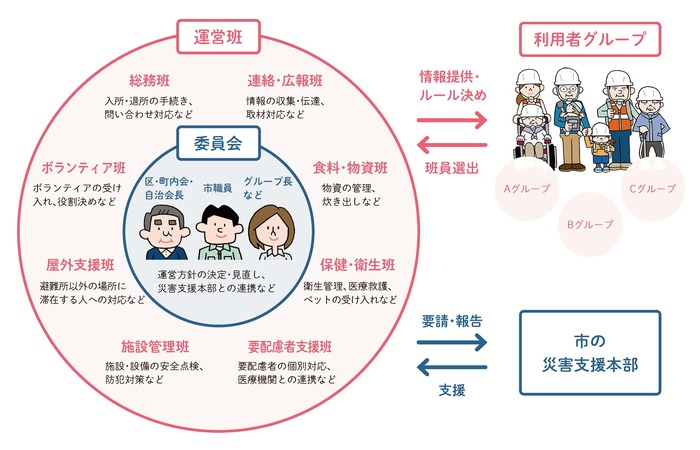

各グループの代表者や区・町内会・自治会などの役員、市職員などで組織し、避難所内の規則や運営方針を決めます。

運営班の設置

各グループの中から班員を選出し、避難所運営委員会の方針に沿って運営します。

避難所の仕組み

運営班の設置後は、避難所運営委員会が定めた運営方針のもと、運営班が定めたルールに従って避難所を運営します。

家庭での備蓄を確認しましょう

指定避難所の備蓄食糧は、数や種類に限りがあります。また、避難生活で必要となるものは、年代や健康状態などによって一人一人異なります。防災用品は、各家庭に合わせて必要なものを確認し、最低でも3日分、可能であれば1週間程度を目安に用意しておきましょう。また、定期的に状態を確認しましょう。

非常持ち出し品

避難所などで生活を送るために必要となるものです。いつでも持ち出せる場所に用意しておきましょう。

備蓄品

被災後でも自宅が安全な場合に、自宅で生活を送るために必要となるものです。家庭の冷蔵庫にある食料品やカップラーメン、缶詰めなども備蓄品になります。食糧のほかに、トイレットペーパーなどの日用品も備蓄しておきましょう。 被災後に自宅で生活を送る場合、指定避難所は食糧や物資の配給と市からの情報を確認する場所として活用できます。