郷土誌かすがい 第58号

平成13年3月15日発行第58号ホームページ版

万葉の小道

春の苑(その) 紅(くれなゐ)にほふ桃の花

下照る道に 出て立つ少女(をとめ)

春日井市の中心を流れる八田川。それに沿うようにして通る「ふれあい緑道」の途中、前棹橋と東野池橋の間に「万葉の小道」があります。平成4から5年にかけて、“文化とふれあうことができるみち”として整備されたここは、「万葉集」に収められている和歌が刻まれた15の歌碑が設置され、それぞれの歌碑の傍らには、歌の中で詠まれている花や木々が植えられています。季節の移り変わりを感じながら歌人の心にそっとふれる……そんな瞬間を体験してみるというのはいかがでしょうか。

(注)万葉集……7から8世紀頃に作られた長短さまざまな歌、約4,500余首を収めた20巻からなる日本最初の歌集。全て漢字を用いた「万葉仮名」で書かれていたため平安時代より研究が重ねられ、訓点(よみがな)が付けられていきました。

市教育委員会事務局

郷土探訪

春日井の「鬼ケ島」伝説

森まさし 大学講師

春日井市の 出川町に、「鬼ケ島公園」というなか なかおもしろい名前の市立の 小公園がある。巨大で奇妙な形に風化した岩石が 立ち並ぶ絶海の孤島で何か恐ろしい事が起き る場所というイメージが、鬼ケ島という地名か ら受ける一般的な印象であろう。しかし 、探検でもしようと春日井の鬼ケ島へ行って辺り を見渡しても、そのような期待は裏切られて しまう。現地は、近郊農業と住宅とが調和し ている、いたって平和な街である。鬼ケ島というの は当地の字名である。ただ、現地を訪れて みると、鬼ケ島の隣の字を「為朝」ということ が発見できよう。鬼ケ島に関係のある「為朝」な ら歴史好きの人にはピンとくるであろう 。勇力猛威をもって著名なご存じ鎮西八郎源為朝のことである 。

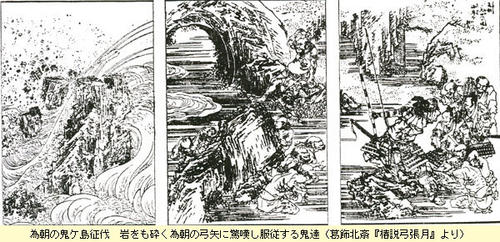

まず史上の源為朝の行動を一瞥してみよう。彼は、平安末期の武将で、清和源氏正統の為義の八男として生まれた。13歳のとき父の不興を買って九州に追われ〈鎮西八郎〉と号した。その勇力猛威をもって九州中を掠領し、訴えられたが朝廷の召喚にも応じなかったため、父為義が解官された。やむなく上洛したところ保元の乱(1156)が起こり、為朝は父為義に従って崇徳上皇方として参戦した。軍評定で夜襲を献策したが藤原頼長に退けられ、逆に兄の義朝の献策をいれた後白河天皇方に夜討をかけられた。上皇方は敗れ、為義や兄弟は斬首された。為朝は近江に逃れ、九州下向を図ったが捕えられ、伊豆大島に流された。配流後、大島ははじめ近隣の島々を掠領。そのため狩野工藤介茂光の追討を受け、自害した。首は京に送られて獄門にかけられたのである。しかし、為朝は史実よりも、文学や伝承の世界で多くの活躍をしている。古活字本『保元物語』では次のような伝承が記されている。彼は敗北した上皇側に属しながら、一矢で敵2人を射倒したり、鞍もろとも鎧武者を射通して串刺しにするなど、獅子奮迅の働きをする。身の丈7尺(210センチメートル余)、生来の弓の名手で、保元の合戦場面は彼を中心に展開し、敵の大軍を1人で引き受けるという超人的な英雄像が創造されている。為朝が伊豆大島に流されてから10年後、シラサギとアオサギの飛び去るのを見てほかにも島があると思い、出船して一昼夜で島に着いた。島人からその島が鬼ケ島であり、昔は日ごとに人を食らい、生贄をとったと聞き、為朝は鬼ケ島を武力で征服したというものである。伊豆の八丈島の宗海寺は為朝の子の為宗の創建と伝え、八丈小島には為朝明神がまつられている。また沖縄の伝説では、為朝が伊豆から風に流されて沖縄の運天港に漂着し、島尻の大里大按司の妹との間に一子尊敦が琉球王の祖舜天王となったと伝わる。江戸時代になると、曲亭馬琴は為朝伝説を素材にして『椿説弓張月』という読本を創作し、葛飾北斎の挿絵のみごとさと相俟って幅広い読者を得た。日本史上もっとも人気の高い人物の一人といっても過言ではないであろう。

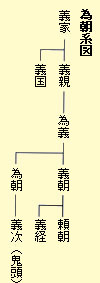

しからば、何故に為朝の名が出川地区の字につけられたのであろうか。一般に伝説や地名と云うのは文献に謂われが残らない場合が多く、確実な定説は決まらないことが殆どである。しかし、尾張の「為朝」と「鬼ケ島」の地名については例外的に明確な資料が伝わっている。それは、為朝の子の鬼頭義次の物語からはじまる。

江戸時代後期に尾張の碩学である桑山好之が著した随筆『金鱗九十九之塵』の巻68に次の記載がある。

鎮西八郎為朝自殺のとき、妾既に懐妊して八月に及べり。彼妾其難を遁れ、上方に趣んと欲る道すがら、尾張国古渡の地に止り、ここにて一男子を産めり、是則ち尾藤次郎義次と号せり。強剛にして無法の人なり。百姓等是を歎きて、皇都に奏聞す。帝謀を廻らし給ひ、義次を内裏へ召されて、紀州焼山に悪鬼あり、それを退治せよと勅有て、その鬼のために義次を失はんとの事なりしが、義次はそれを不知、誠に討手と思ひ勢力はげみ安々と悪鬼を亡し、そが鬼の頭を取て、都に是を常に奉る。夫より義次に鬼頭の姓をぞ賜はりけるとなり。(別記に、義次の鬼退治は83代土御門院の時代〈1198から1210〉であったとしている。)

つまり、伊豆大島に配流され、さらに追討された為朝の一子である義次は、はじめ「尾頭」を姓としていた。この義次、父に似てなかなかの武人で、鬼を退治して「鬼頭」の姓を賜ったとされる。鬼ケ島を征伐した業績は、為朝だけでなく子の鬼頭義次のものでもあったのである。さらに義次は、古渡のあたりに天台宗の元興寺という大寺院を興したという。

さらに同書は、禅宗臨済派妙心寺末の泰雲寺という寺に義次の古墳とも為朝の塚とも云うものが在るとしている。この辺は鎌倉街道(別名小栗街道)にあたり、昔はそれなりに繁華な町並みが続いていたのだろう。街道筋の闇森八幡社(中区正木町)には為朝の鎧を埋めたという鎧塚が現存する。200メートル程南の摂社の尾頭神社には為朝、義次、景義がまつられている。この社はもともと鬼頭家の屋敷内にあったのを明治になって移築したものとされる。鬼頭家は室町時代を通して、国侍として武名を誇っていたようである。戦国時代に織田氏に仕え、織田信雄が尾張国守を改易されたことによって武勇の家としての鬼頭氏の歴史は一段落したようである。

しかし、むしろ平和な時代に鬼頭一統の家運は興隆したのである。それは、江戸時代になって子孫の鬼頭景義は尾張藩の農業開発政策に呼応し、膨大な新田を開拓したことである。寛永8年(1631)から明暦3年(1657)迄の間に彼の開発した新田は尾張27か所で2万2千石にも及ぶものであった。この功績により正保2年(1645)に藩主から感状を賜ったという。昭和5年になって鬼頭景義の業績を顕彰する行事が子孫により名古屋市中川区の空雲寺で催されたが、その折に鬼頭家本家から公開された史料は鬼頭景義の開発した新田の正確な地名を列挙している。こうして、江戸時代に鬼頭家は膨大な新田を所有する豪農となったのである。そして鬼頭氏が源為朝の流れを汲むと称したことは往時は有名だったようで、先に述べた『椿説弓張月』にも尾張に為朝の子孫が残っている経緯についての言及がある。ところで新田の名は開発した地主がつけることが通例である。春日井は江戸時代に尾張藩の政策に従って豪農や大商人が投資として開拓した土地が多くある。例えば春日井市西部の妙慶町の地名も名古屋の金持ちの未亡人の妙慶と云う尼さんが資金提供して農地にした一画に自らの名をつけたものである。

為朝や義次の子孫であることを家門の誇りとする鬼頭氏が、先祖の所縁の名称を開拓地に付けることは当然の成り行きである。そして、実際に鬼頭氏が拠点としたり、拓いたりした土地の少なくない部分に「鬼ケ島」とか「為朝」の字名が残っているのである。調べがついている分だけでも春日井市周辺には、鬼ケ島という字名が特に多い。旧村名で表すと浅野羽根村、重吉村、平島村、三井村に鬼ケ島がある。いずれも江戸時代からの豊かな農村である。開墾という大自然との必死の格闘を鬼退治になぞらえれば、やせた荒野は鬼ケ島に例えられたのかもしれない。そうだとすれば、「鬼ケ島」とは、剣を鍬に持ち替えて先祖の偉業を尊びつつ精進した鬼頭氏の息吹が伝わってくる地名ではなかろうか。

なお末筆となりましたが、「鬼ケ島」という残しにくい地名を小公園につけて後世に伝えようとなさっておられる春日井市の民度の高さを称賛し、資料を御提供下さった闇森八幡神社に感謝いたします。

郷土の自然

庄内川の自然

小林拓也 学校教諭

1庄内川の概要

庄内川は、岐阜県恵那郡山岡町の 夕立山(標高727メートル)に水源を発し、小里川、笠原川などの 支川を合わせながら岐阜県東濃地方(瑞浪市、土岐市、多治見市)の 中心を流れ、愛知県境の狭窄部を貫き濃尾平野に 出た後、八田川、矢田川などの支川を合わ せながら名古屋市街地を経て伊勢湾(名古屋港)に 注ぐ、幹線流路延長96キロメートル、流域面積1,010平方キロメートルの 河川です。庄内川は昔、土岐川、玉野川、勝川、枇杷島川、一色川な どと、その沿川の地名で呼ばれていました 。江戸時代に山田庄(現在の名古屋市西区付近)で、庄の 内を流れる川で庄内川と呼ばれるようになったと考えられます 。

流域は 岐阜県瑞浪市、土岐市、愛知県春日井市、名古屋市等の15市15町より 構成され、流域内の人口は約240万人です。流域面積の うち、山地が約53%を占めます。年降水量は 上流部で約1,400ミリ、下流部で約1,000ミリで、流域平均で 1,300ミリです。流量は夏期に豊富ですが、冬期に 少なくなります。25年くらい前までは常時陶土が流入して 水が真っ白でしたが、最近は水も澄み春日井市内で もアユやゲンジボタルが確認さ れるようになりました 。

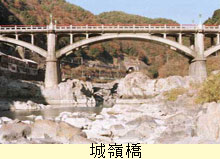

河川形態を 見ると、多治見市より上流部では支川は山地渓流の様相を呈して います。庄内川は、城嶺橋より上流では瀬と 淵が多く存在しています(東濃盆地を貫流して いるため)が、城嶺橋から東谷橋までは渓谷の 様相を呈しています 。

河床材料は 鹿乗橋より上流では20センチメートル以上の礫が多く、勝川橋までは5から10センチメートル程度の 礫、それより下流は砂礫や砂泥で構成されています 。東谷橋から勝川橋までは瀬と淵が存在しています 。

なお、年によりますが 、鹿乗橋や松川橋で、シロイロカゲロウ(アミメカゲロウ)の 大発生が報告されています。これは、礫の 間に有機物が溜まると大発生するといわれています 。また、狭間川、肥田川の支流など上流部の 支川でホタルの放流が行われています 。

2庄内川に架かる春日井市近辺の橋

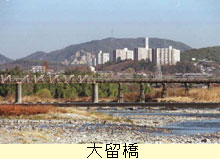

庄内川には大小さまざまな橋が架かっており、地域の住民にとって重要な役割を果たしています。市内で一番下流にある勝川橋から諏訪大橋まで12の橋があります。私個人として美しく思っている橋は写真の2つです。

- 勝川橋(河口より23.2キロメートル)

- 松川橋

- 吉根橋(30.0キロメートル)

- 下志段味橋

- 志段味橋

- 大留橋

- 新東谷橋(35.0キロメートル)

- 東谷橋(35.2キロメートル)

- 鹿乗橋(36.8キロメートル)

- 玉埜橋

- 城嶺橋

- 諏訪大橋(42.2キロメートル)

3庄内川に生息する水生生物調査

河川に生息する水生生物による水質の簡易調査は、全国的な規模で行われるようになってから20年近くになります。この調査は、河川に生息し肉眼で見ることのできる大きさの水生生物(指標生物)を調べ、その結果から河川の水質の状況を知ろうとするものです。春日井市内では上条小学校・北城小学校などが調査に参加しています。また、「矢田・庄内川をきれいにする会」や「親子自然観察会」が8月松川橋や東谷橋付近で調査を行っています。

生物の採取・調査の仕方は、石や礫がある場所では石や礫を取り上げて岸に運び、それに付いている生物を指やピンセットでつまみ取ります。底が砂や泥の場所では砂、泥を網やザル、フルイに入れて砂、泥をふるい落とします。石や礫を採取する場所の下流側に網を受けておくと、石や礫から離れた生物が採取できます。採取した生物は、少し水を入れたバットやできるだけ浅い皿形容器に集めて分類します。採取地点で見つかった指標生物のうち数が多かった2種類をもとに水質階級を判定します。

春日井市内の庄内川で、ここ数年の調査結果では、シマイシビル、ミズムシ、ヒラタカゲロウ、コカゲロウ、ヒラタドロムシ、コガタシマトビケラ、コオニヤンマ、ヤマトコカゲロウなどが見つかっています。これは「少し汚い水(2)」のランクに入ると思います。

表1水のきれいさの程度の階級とその指標となる生物

きれいな水(1)の指標生物

カワゲラ

ナガレトビケラ

ヤマトビケラ

ヒラタカゲロウ

ヘビトンボ

ブユ

アミカ

ウズムジ

サワガニ

少し汚い水(2)の指標生物

コガタシマトビケラ

オオシマトビケラ

ヒラタドロムシ

ゲンジボタル

コオニヤンマ

カワニナ

スジエビ

ヤマトシジミ

イシマキガイ

汚い水(3)の指標生物

ミズムシ

ミズカマキリ

タイコウチ

ヒル

タニシ

イソコツブムシ

ニホンドロソコエビ

大変汚い水(4)の指標生物

セスジユスリカ

チョウバエ

エラミミズ

サカマキガイ

アメリカザリガニ

注) は海水が少し混じっている汽水域の生物

4庄内川の汚れぐあい

BOD(生物化学的酸素要求量…BiochemicalOxygenDemand)は、川の汚れぐあいを示す代表的な指標の一つです。水中の有機物(動植物の死骸や糞などの汚れ)が、微生物によって分解されるときに消費される酸素の量で表されます。有機物が多いほど酸素を大量に消費するため、汚れている川ほど数値が大きくなります。有機物が多く、汚れた川では、水中の酸素が微生物によって分解されて量が減り、魚類をはじめとする水生生物が生息できない環境になってしまいます。

実際庄内川でのBOD値年平均は表2のような値になっています。

表2 庄内川でのBOD値年平均

- 場所

- BOD(ミリグラム/リットル)

- 大留橋

- 0.5

- 水分橋

- 2.0

- 枇杷島橋

- 2.0

- 庄内新川橋

- 1.3

昔のくらし

昭和初期牛山のくらし

伊藤昌之

1はじめに

牛山は春日井市最西部に位置し、名鉄小牧線の牛山駅、間内駅があり、名古屋空港の東部にもあたる。寺院2ケ所と神社に覚明霊神の誕生地がある。東に西行堂川、西に大山川が流れ2,200世帯の住宅地が展開しているが、今なお田畑が多く残る。

ここでは、昭和初期の頃を中心に当地のくらしの一端について述べてみたい。

2お蚕様

牛山は、大正から昭和初期にかけて養蚕が盛んで(昭和10年頃が全盛期であった)、どこの農家でも飼育していた。当時の農家は小作制度で収穫した米は、ほぼ半分ほどを地主に納め、僅かな収入しかなかった。そこで、当時代表的輸出品であった生糸生産のため、短期的に現金化できた繭の飼育に力を入れた。

春になるとどこの農家でも、「お蚕様」のため、「だいどこ」や「でい(客間)」の畳を上げ、めだい(お蚕棚)を組み立て、神棚や仏間を目張りし、部屋の消毒・囲炉裏(飼育温度を保つため)の準備をした。

種屋といって、蚕の種(卵)を飼育する業者から毛蚕を買い入れ飼育にかかる。蚕が成長するにつれて、飼育面積も広く必要となり、人間より蚕が優先して「様」と敬称で呼び、人間は部屋の片隅での生活で、子どもたちも学校が「蚕休み」で加勢させたれた。

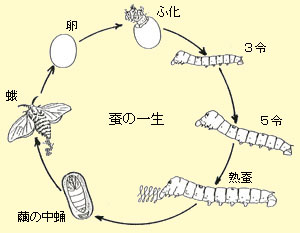

蚕は卵から孵化後、1令から5令まで段階があって、その節目に眠る時期があり、その時に脱皮して成長する。4眠頃(孵化20日後)になると、猫の手も借りたいぐらい忙しくなり、1日5回の給桑作業に床の取り替え、特に雨降り前日は空ばかり眺め翌日の餌の桑の準備で、夜の目も寝ずの重労働で飼育に励んだ。

約1ケ月たつと、「あがる」といって、蚕の皮膚に艶ができて、やがて溶ける感じになり、糸を吐き出す頃になるの、もず(藁で作った蚕が繭を作る時の足場)に移して、繭が出来上がる。出来上がった繭を手回しの毛羽取機で繭の表面の毛羽を取り除き商品となる。共同出荷で買い取り業者が選別の上売買する。繭の売り上げは当時としては、貴重な現金収入で珍しく、手にしてほくほく顔で飼育の苦労も忘れられた。

出荷した残りくず繭は「糸とり作業」から始まり、数々の工程を経て機織り機により反物として出来上がり、紺屋(染め物屋)外注で好みの色に染めて、着物に仕立てたり娘の嫁入り仕度として持たせた。

3農家の食生活

農作業はすべて手作業で重労働であり、百姓は「朝は朝星、昼は梅干、夜は夜星」の3つ星で働きづめであった。したがって、農閑期は4度、農繁期は5度食が普通であった。朝夕除いて中間は冷飯であった。ご飯は麦飯(米7に麦3の割合)で、おかずは四季の野菜の漬物、煮物、味噌汁、夕飯に鰯、鯖の焼き魚というのが普通であった。夜食又は間食に芋粥か、こうせん、そばがきを食べた。時には副業で飼育している卵が産めなくなった鶏の料理や、ひびの入った卵を食べることがあった。

正月には粉餅(餅米の中へ米を混ぜたもの)を雑煮や焼き餅にして食べた。当時は現金収入もなく、八百屋、肉屋、魚屋は近くになく、日常の食事と言えば、家でとれた野菜、豆、芋を煮物にしたり、漬け物にしたり、汁物にして食べた。

| 食事の名前 | 食事時間 | 食事の内容 |

|---|---|---|

| あさめし | 夏は午前5時冬は午前6時 | 麦飯・味噌汁・漬け物 |

| おちゃづけ | 午前10時 | 麦飯・漬け物 |

| ひるからちゃづけ | 夏農繁期午後3時30分 | 麦飯・漬け物・じんた味噌汁 |

| ゆうめし | 夏は午後8時冬は午後7時 | 麦飯・煮物・焼き魚・漬け物 |

| やしょく | 冬夜なべ仕事午後10時 | 芋粥・そばがき |

ご馳走

一番のご馳走を食べる日は、氏神様の秋祭りでかんぴょうを入れた巻寿司・稲荷寿司・川の焼き魚が張られた押し寿司・どじょう汁であって、今でもその味は忘れることができない。

おやつ

当時のおやつは、自家製で成長時期の子供の間食としていた。

あられ=正月の餅つきの時に、砂糖に里芋等を入れて加工し、細かく切り煎ったもの

おへん=あられとほとんど原料は変らないが、煎餅にしたもの

焼き米=苗代に蒔いた残りの籾を煎って籾殻を取り、熱湯でかいたもの

おかき=薩摩芋と米の粉を原料として蒸したもの

こうせん=「こがし」とも言う。裸麦を煎って粉にしたもの

そばがき=そば粉を熱湯でかいたもの

ふかし芋=薩摩芋をふかしたもの

4子供の遊び

戦前の牛山は、山林・川・田園に囲まれた地域で、子供が伸び伸びと育ち、2百戸足らずの小部落で何処で何があっても情報がすぐ伝わった。牛山小学校は当時全児童百人余、先生は校長先生はじめ4人の3クラス、平坦地では珍しい複式学級であった。全校児童がいじめ知らずの好友でもあった。山や川が遊び場となり、特に春から秋にかけては、豊富な魚の住みかの川魚捕りに、水遊び・殺生好きの先生までも一緒になって魚釣りを楽しんだ。

また、当地は、蛍の繁殖地で箸を持ち出して草をかき分け「蛍こい、あっちの水は苦いぞ、こっちの水は甘いぞ。」と唱え蛍狩りをした。山では木登りにかくれんぼで日暮れを忘れ親に叱られたこともあった。

| 項目 | 時期 | 漁法 |

|---|---|---|

| 魚釣り | 7月から10月 | ミミズを餌とし、ナマズ・フナを釣る ウジを餌としてシロハエを釣る 比較的水の流れない場所へミミズを針につけ夜中入れ、ナマズ・ウナギを釣る(捨て針)毛針で早朝シロハエを釣る |

| トアミ・ヨツデ | 年中 | 水の少ない秋が特に多く、シロハエ・モロコ・フナをとる |

| ヒブリ | 10月 | 夜カーバイドで水中を照らし魚をとる |

| ビン入れ | 7月から8月 | ガラス瓶の中へ焼米糠をいれ小魚をとる |

| 張り切り | 10月 | 雨で大水の時川に網を張りウナギ等をとる |

| ウゲ | 10月 | 竹加工のもので、大水時にドジョウをとる |

| かえどり | 10月 | 川をせきとめ、水をかえ出して魚をとる |

当時の遊び

当時の遊びは、現在のように、お金を出せば買える時代ではなく、自分たちで考えて作る技術を学び、遊んで楽しむ2つの喜びがあった。例えば、竹とんぼのようなものでも、見栄えだけでなく、ちょっとした工夫で飛ばすことができる。当時の遊具を紹介する。

竹とんぼ=竹を薄く削りプロペラを作り中心にひごをさして手で揉み回し飛ばす。

凧揚げ=竹ひごを組み合わせて枠組みを作り紙を貼った。注:糸加減に考慮

竹馬乗り=真竹に足場を適当な高さに縛りつける。

お手玉=布きれを縫い合わせて、中に小豆を入れて作る。

その他=おはじき、てまりつき、縄跳び等。

(注)てまりつき、お手玉遊びの時に、このような「数え歌」があった。

一番初めは一宮

二は日光東照宮

三は佐倉の宗五郎

四は信濃の善光

五つ出雲の大社

六つ村の鎮守様

七つ成田の不動尊

八つ大和の八幡さん

九つ高野の弘法山

十は東京の二重橋

5おわりに

当時の暮らしは、牛山のみならず世の中が貧しい時代であったが、生活の知恵を絞りながら暮らし、それなりに楽しみがあった。

現在のように物が豊富で暮らしやすい時代となっても満足感を持たず、「らくして、らくしらず」の諺のように、感謝の心が薄らいだようにも思われる。

ムラの生活

餅の食文化と「尻据えぼた餅」のこと

三上稲子 名古屋聖霊短期大学名誉教授

日本人の暮らしの中に「モチ」を食べる機会がよくあります。正月の雑煮、お供えの鏡餅、出産、誕生、入学、婚礼、喜寿など祝い事や祭り事、時々の節目には、まだまだ欠かせない存在の食べ物で。

この「モチ」を食べるという習慣は、日本固有のものではなく、広く東アジアの地域に見られる食の文化です。

たとえば、モチ食文化圏の一つ中国では、すでに日本の室町後期頃に、8月の中秋の名月の日に、月に餅を供える習慣があり、民間では月餅を贈りあったとあります(鈴木晋一 たべもの史話)、現在も、その時期になると、大小多彩な月餅が街の料理店や市場などに出回ります。これは小麦粉とラードを捏ねて皮をつくり、松の実、クルミの砕いたものなどに氷砂糖、ラードを加えてつくった餡をつつみ、天火で焼いたものです。中国の餅はピンと発音しその主材料は小麦粉です。

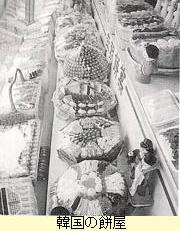

一方、お隣の韓国にも餅を食べる機会が、日本より多くあります。ソウルの街の一画には餅屋が軒並みにあります。新装の餅屋の華やかな「モチ」によるインテリアは、とても印象的でした。雑煮用のトック、慶事、法事用のシルトック、日本のお好み焼き風のピンデトック、シナモンシュガー入りのホトックなどいろいろです。韓国のモチは粳米、糯米、小麦粉、豆粉などを材料に用いますが、それらの製品をひっくるめてトックと言います。

日本の餅の主材料は、糯米です。糯米を蒸して、粘りよく搗いてから餅の形にした正月の餅が代表的なものです。餅のバリエーションの一つである、ぼた餅は糯米と粳米を半々で炊き、軽く搗いてから握り、その表面を小豆の粒餡でおおったものです。このぼた餅には牡丹餅、おはぎ、隣しらず、夜船、主の連歌、奉加帳など異名が沢山あります(松下幸子 祝いの食文化)。それほどに各地でつくられ、生活に密着した食べ物です。

我が家では春、秋のお彼岸の中日に、お隣から小豆餡と黄な粉の2色おはぎを頂きます。お隣のおはぎ作りはお年寄と同居時代の習慣で、故人となられた今もその恩恵に浴させて頂いています。心せわしい暮らしの中に、一服のぬくもりと懐かしさを味わいます。

さて、「ぼた餅」「おはぎ」のバリエーション、春日井の「尻据えぼた餅」をご存知でしょうか?お読み頂いている方の中にも、食べられた方が幾人かおいでのことと思います。

ほぼ30年ほど以前になりますが、春日井市内のご自宅の婚礼で「尻据えぼた餅」にお目にかかりました。式後に新居で、手作りの大きなぼた餅を新夫婦が一つ皿から一緒に食べたり、花嫁が新しい姑さんに食べさせてもらったりしていました。いずれにしてもこの時点から、この家に腰を据えて生活を始めなさいと、二人の門出を祝う近隣の人々の願いが込められた「尻据えぼた餅」です。今、彼らはいずれもしっかり、お尻を据えていらっしゃいます。稲作文化のわが国の持つ、なんとユニークな習慣の継承でしょう。

「春日井の民俗」にも記録されている婚礼時の「尻据えぼた餅」の習慣は、都市化の進む春日井市内の結婚式ではもう見られないかもしれません。また逆に春日井市のユニークさを求める21世紀人の琴線に触れて、復活するかもしれません。

食文化とは、そこに暮らす人々により、こよなく愛され、継承され、しかも普遍性を持って浸透した「ぼた餅」のような食べ物のある暮らしを言うのではないでしょうか。

「尻据えぼた餅」はいつからか、そしていつまで、春日井の食文化でしょう。

収蔵民具紹介

近代教育と教科書

春日井市では、民具とともに近代の教科書を収蔵しており、これまでに約2,400点を収集・整理・保存しています。

教育の制度は、現代に至るまで様々な時代の背景を受けて変化してきており、その時代の様子や教育制度を具体的に表すものが教科書です。

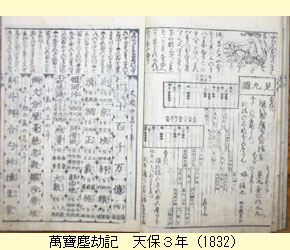

明治維新以前の教科書

近代的な教育制度が整う前は、寺子屋が庶民教育の役割を担っており、江戸時代の終わり頃の市内には百余りの寺子屋がありました。寺子屋では、「往来物」と呼ばれるものが習字や読本の教科書として利用され、手本の読み書きを通して、その文字や文章を理解させようとしました。また、「塵劫記」という算術の教科書も、多くの寺子屋で使用されました。

近代の教育制度

明治政府は欧米先進諸国に追いつくために、四民平等・国民皆学を原則として、国民のすべてが同じ学校で教育を受けることを目的とした学制を明治5年(1872)に公布しました。文部省は、この学制を段階的に実施していくことを決め、まず第1に小学校の普及に力を入れました。さらに、同12年の教育令により教育の権限の地方分権化が図られましたが、かえって就学率が減退する結果となり、翌年の改正で再び国の権限を強化しました。

戦前のわが国の学校制度の基礎が作られたのは、明治18年に内閣制度ができてからです。初代文部大臣に就いた森有礼は、日本の国際的地位を向上させるために、愛国心の育成を重視し、軍隊式教育や効率的な教育政策を実施していきました。小学校教育の普及により、就学率の向上と国民皆学の徹底が図られ、同40年には就学率が97%まで伸びました。

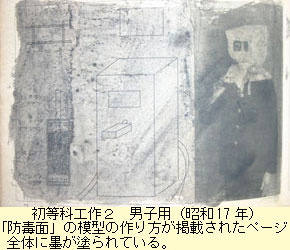

近代の教科書の移り変わり

教科書についても、当初は自由発行・自由採択であったものが、届出制→許可制→検定制へと移行し、内容や形態が統一化されていきました。明治37年からは小学校では国定教科書が使われるようになり、国情の変化により何度も改訂されていきました。特に、太平洋戦争が始まった昭和16年には国民学校令が公布されて、戦時色の濃いものになりました。

昭和22年には教育基本法が制定されるまでの戦後の混乱期には、民主主義下では不適切とされた箇所を墨で消した「墨塗り本」が使用されました。

| 使用期間 | 教科書 | 特徴 |

|---|---|---|

| 江戸時代 | 儒教的教科書 | 漢籍・往来物 |

| 明治5から12 | 翻訳教科書 | 自由出版 |

| 明治13から18 | 再び儒教的教科書 | 許可制・認可制 |

| 明治19から36 | 検定教科書 | 検定制・国家統制強化 |

| 明治37から42 | 国定1期教科書 | 比較的近代的な性格(墨色表紙) |

| 明治43から大正6 | 国定2期教科書 | 家族的国家主義(墨色表紙) |

| 大正7から昭和7 | 国定3期教科書 | 大正デモクラシー(灰白色表紙) |

| 昭和8から15 | 国定4期教科書 | ファシズム台頭期(セピア色表紙) |

| 昭和16から20 | 国定5期教科書 | 超国家主義・軍国主義 |

| 昭和21から23 | 文部省著作教科書 | 民主主義強化の教科書 |

| 昭和24から | 検定教科書 | 民主主義に基づく教科書 |

重要文化財旧開智学校資料より

(注)大正から昭和20年頃までの教科書をご寄贈いただける方は、文化財課までご連絡ください。(教育委員会事務局)

郷土散策

白山信仰26

村中治彦 本誌編集委員

昭和の洲原詣その3

桃山町1丁目の国道155号沿いに津島社、如意輪観音石像と共に洲原社の小祠が祀られている。

この洲原社は元菰池集落の野墓の南方にあった「あじか池」の堤の北側に祀られていたが、その由緒は詳らかではない。

天保12年の田楽村絵図に下原村境に描かれたあじか池の西隣に菰池新田の文字が見られる。また、大正4年3月調べの『鷹来村史草案』によれば、田楽村12島の中の東島(現在の桃山町)を「元菰池トイヘルモノコレナリ」とあのる。

菰池新田の小集落の人々が、幕末か明治の初め頃に何らかの理由で、五穀豊穣の神として霊験あらたかな美濃洲原神社のご分霊を迎えたものと考えられる。

昭和16年に鷹来工廠が建設され、続いて春日井駅から鷹来工廠、西山工廠等を結ぶ引込線が敷かれた折、洲原社は現在地に遷座された。遷座する前は、洲原社の祠の所で毎年11月下旬におこもりをしたという。山から枯れた松の木を伐ってきて、夜中の12時頃まで焚火をしながら世間話などをした。このとき、洲原詣りに出かける相談をしたようである。

現在でもこの地区からの洲原詣りは、11月30日頃に行われている。

洲原神社では昔から、旧暦神無月の晦日(新暦11月下旬頃)に神迎えの神事として神主が榊を奉奠している。

この地区からの洲原詣りの日がたまたま洲原神社の神迎えの神事と重なり、当日は氏子と共に榊を奉奠し、特別に内陣での参拝ができたこともあったという。

この地区では、自転車による参詣の話は聞かなかったが、車社会になる前は、名鉄小牧駅まで歩いてそこから電車に乗ったという。

車で出かけるようになってからは、昭和50年代が最盛期で、車3から4台に分乗して10数名で参拝した。

当時、コンクリート会社を経営していた平野さんが、大型のコンクリートの箱を寄附されたので、津島・洲原の2社と如意輪観音をその中に祀った。

毎年7月に町内で寄附を集め、津島社の前に提灯をともしてお天王様の行事を行い、お供えの菓子を子ども達に配った。

その後、時の流れと共に社会が変化し、子どもの数も減り行事は中止された。

最近では、洲原詣りの有志も高齢化により数が減った。現在は、神田進氏(54歳)の車に都合のつく有志が便乗して出かけている。洲原神社ではお札と御蒔土を受ける。帰途、お千代保稲荷、津島神社、矢合観音等に参拝する。

洲原神社と津島神社のお札は毎年有志が交代で受けて旧菰池組の小祠に祀る。

後藤孝一氏(87歳)のお宅では、お札は神棚に祀り御蒔土は果樹園の桃や柿の木の根元に少しずつ蒔くという。

神田進氏は、「祠があるうちは是非参詣を続けたいし、次に続く人が欲しい。」と言っている。

現在、この祠と観音様の世話をしているのは、近くの寿司屋のおばあさんで、余語好子さん(80歳)一人だけである。

発行元

平成13年3月15日発行

発行所春日井市教育委員会文化財課

〒486-0913春日井市柏原町1-97-1

電話(0568-33-1113)