郷土誌かすがい 第57号

平成12年9月15日発行第57号ホームページ版

オンカ祭り

「オンカの神のおっくり(送り)のー」

チンドンチンドン(鐘と太鼓の音)……

透き通るような夏の青空の下、黄緑色の田んぼ一面に響き渡る子どもたちの元気な掛け声。上の写真は平成10年に大留上区で行われた“オンカ祭り”の光景です。

「オンカ祭り」や「虫送り」は夏の豊作祈願行事で、地区によって多少形は異なるものの市内でも各所で行われていました。しかし、近年、都市化の進展に伴って水田が減少するにつれ、徐々に見られなくなりました。

大留上区では、生まれ順に並んだ男の子たちが先頭から

- 御札

- 鐘

- 太鼓

- 災厄を除いてくれるといわれる「孔雀明王」を意味するカラフルに飾った鳳凰

- 平安末期の武将「斎藤実盛」とその家来を模ったわら人形

- 御札と3本の枝が付いた笹(その年に生えたもの) を持って地区を1周した後、庄内川の河川敷に人形を立てます(写真は一部順不同)。

「昔は田んぼが広かったから、倍くらいの長い道のりを練り歩いたものだよ。夏の暑い時だから、祭りの後でお駄賃をもらうとすぐに、かき氷を食べにみんなで走ったもんだわ。あれが本当に楽しみだったからなあ。(笑)」

当時の様子を話してくださった地元の方々の表情は、懐かしさであふれていました。しかし、区画整理が始まり、写真の時が最後のオンカ祭りとなってしまいました。

昔からの伝統ある行事やお祭りを伝承していくことによって、これから生まれてくる子どもたちの心の中にも「特別な日」の楽しい思い出を作ってあげたいものです。

市教育委員会事務局

郷土探訪

春日井をとおる街道17 下街道の武士通行

櫻井芳昭 春日井郷土史研究会会員

1はじめに

木曽への経路で下街道と競合する木曽街道・中山道筋の問屋の訴えで、下街道の商人荷物通行は尾張藩から寛永元年(1624)以降禁止された。

5街道や藩営街道の宿では、商人荷物継立ての稼ぎや藩の助成金の代償として、無償で公用人馬を提供していた。脇往還の下街道は送り状付きの商人荷物輸送は禁止であるが、尾張藩の御用継立ては行われていた。これは名古屋城下から尾張藩領の木曽や江戸へ行くのに近道である下街道を利用して、公用指定路である木曽街道・中山道を知らない武士があったからである。

下街道では商人荷物輸送による収入の方は停止された上、沿道村々の費用負担となる公用通行は黙認という矛盾した状態が続いていた。下街道の武士通行の状況についてまとめてみたい。

2尾張藩の対応

享保7年(1722)の通達で「役人が公用私用を明らかにせず、むやみに馬や人足を使い、支払いをしなかったり、彼らの召使いまで人馬を使いたがり、村で協力しないと乱暴を働くなど好ましくない状態があるので、今後は公用の役人以外には、人馬を提供しないこと、その場合も遠慮なく賃銭を受け取ること」と指示したが、その後も不徹底であった。そこで寛政7年(1795)次の触れを出して尾張藩士の下街道通行を禁止した。(註1)

- 江戸交代の輩は大井宿より下街道を通っていたが、人馬村継ぎが困難なので、今後は通行しないようにすること。

- 山村甚兵衛、千村平右衛門及びその家臣は名古屋出府の節、前々から知行所村々から継馬等相廻して下街道を通行していたので、今後も勝手次第とする。

また、大井宿へ文政4年(1821)に達せられた「諸家通行についての定書」(註2)によれば、尾張藩以外の武士で下街道通行の要請が出された場合は、「希望に沿って取り計らうこと。尾州御家中は差止め」としており、他藩の武士には下街道通行禁止措置は及んでいない。ただし、運送に要する費用は「当宿より人馬継立て不仕、御相対御通行にて、人馬御雇立の義不苦候」(註3)とあり、相対賃銭であった。この半額程度といわれる公用賃銭は山村氏も含め継立て要請者すべてに適用されなかったので、沿道村々への負担は軽減されたといえる。

3山村氏等の通行

山村甚兵衛は5,700石の旗本で「柳の間」詰、尾張藩に属してからは木曽代官で福島関所守衛という特別任務を持ち、江戸と名古屋に屋敷があった。

尾張への献上品は寒晒蕨粉(2月)、永餅(暑中)、新蕎麦(8・9月中)、干瓢(寒中)であり、安政4年(1857)の定例御達事項は「大井米駄賃金御請取手紙、金銀納方目録御差出手紙」など年間32件にのぼっており、(註4)相当ひんぱんに名古屋と連絡していたことがわかる。

元治元年(1864)11月下旬、天狗党の総勢千人が中山道を西上し、伊那路から木曽へ迫って来る状勢に大騒動となった。和田峠での戦闘の偵察と警戒出兵していた山村氏から11月20日付の飛札で「軍資金千両拝借」第1報が下街道を通って名古屋城へもたらされた。同日付の第2報では援兵派遣を要請。続いての急報はいずれも大至急の早追いを下街道を主に利用して行い、名古屋城内での緊急評議の場へ最新情報を送り込んでいる。(註5)こうした急を要する時には短距離で警戒の少ない下街道は有効に機能する好条件のルートであった。

下街道高山宿(土岐市)の文政5~10年(1822から1827)の継立て記録(註6)によると、15件、人足299人、馬61疋で、年間3件弱とわずかである。このうち86%が武士通行で山村氏は6件と多く、人足202人、馬43疋と継立て数の70%にもなっている。中でも文政10年山村甚兵衛継立ては71人、14疋と最大で、久しぶりの大通行であった。

| 内訳 | 文政5から10 |

天保6から9 |

安政5 |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 公家 | 1 |

― |

― |

||||

| 武士 | 山村氏 |

6 |

13 |

9 |

62 |

11 |

29 |

| 遠山氏 |

1 |

7 |

2 |

||||

| 尾張藩士 |

1 |

― |

2 |

||||

| 他藩士 |

5 |

46 |

14 |

||||

| 僧・神官 | 1 |

13 |

27 |

||||

| 問屋衆 | ― |

3 |

|||||

| 書状等 | ― |

2 |

1 |

||||

| 計(年平均) | 15(2.5) |

77(19.3) |

60(60) |

||||

(土岐市史2より集計)

天保6から9年(1835から1838)では、年平均約19件で、武士が80%と多く山村氏、遠山氏などの近在大名とともに、江戸、紀州、長崎、芸州、越後など広域にわたっている。

安政5年(1858)は60件と多く、うち29件(48%)が武士で、山村氏関係が11件である。また、僧侶・神官が27件と増え、尾州大光院、虎渓山永保寺など地元のほか、京都聖護院、泉州、江戸、上州など各地からの往来が盛んになってきたことがうかがえる。

尾張藩士の関係については文政期に1件、安政5年に2件あるが極めて少なく、武士通行禁止は相当周知されていたといえる。

紀行文資料では文人や他藩士の私用の旅が大部分であるが、尾張藩士の上村茂岳の文政11年(1828)10月の例がある。(註7)5日勝川に泊まり、翌日内津で前川助次を訪ね、夕方妙見寺にて宿泊している。7日は内津の山に登って、つぐみをとるのを見物して長歌を作った後、前川家に戻って酒などを飲んでから泳へ向かっている。これは飯田への途時、ご縁の深い人たちを廻り道して訪ねる旅である。

また、公用の旅では天保7年(1836)薬草園御用出役大窪舒三郎の「濃州信州採薬記」がある。(註8)4月24日から12日間廻村し、往きは木曽街道、帰りは久々利・大原から下街道を経て名古屋へ出ている。「御側用人衆證文人足継立之留」によれば、「内津より坂下迄貮人、坂下より勝川迄貮人、勝川より名古屋迄貮人」となっている。廻村中の日記雑記には「朝五ツ時(午前8時)頃久々利出立、根本村(現在多治見)と大原内津の境山にて休、内津村庄屋にて昼支度成シ、坂下、勝川より大曽根にて休」とあり、内津村前川武左衛門宅では「皿奈良漬瓜、平焼フ、シイタケ、汁、飯」の昼食に、43文の米代(昼食上下2人分)を支払っている。こうした特命による通行は村々で対応していたことがわかる。

4千村氏の通行

可児郡久々利の千村氏は、表禄高5千石、交代寄合並の旗本格で信州伊那、遠州の幕府領を給されるとともに尾張藩の城代格の陪臣であった。

名古屋へは年頭のあいさつを始め、折りにふれ出向いていた。弘化3年(1846)の場合(註9)は、12月21日に出発し、2月7日に帰省している。到着報告を翌日登城して行い、年内は歳暮を持参して親類衆を訪問、元旦に登城、年頭あいさつを無事すませ、2日は書初め、4日建中寺墓参、11日具足開き、13日熱田参拝などで過ごしている。

江戸出府は将軍家代替りや自家代替りに20回行われ、行きは久々利から下街道を名古屋へ出て東海道、帰りは中山道を諏訪から伊那路へ入り預り地の中心、飯田陣屋へ寄っている。安政2年(1855)の場合は55人の行列と荷物搬送人足50余人という編成であった。

また、家老役今泉辰助が嘉永2年(1849)江戸へ下ったときの記録(註10)によると「十二月四日五ツ時出立。坂下にて昼弁当給申候。勝川こなたより日暮。名古屋武平町へ夜五ツ時過頃着」で、翌日、伝馬町問屋場へ出かけて、江戸までの先触状の申請手続きをしている。「濃州久々利より下街道尾州名古屋迄。名古屋より東海道通り江戸迄下り」とし、引戸駕籠1挺この人足3人、分持弐荷この人足2人を願い出て、泊付は6日岡崎から16日江戸となっている。

尾張徇行記の勝川村の項に「下街道札の辻に阿弥陀堂一宇あり、(中略)千村平右衛門先人、久々利より府下へ往来の折節、弥陀の仏像灰燼の余木を以て阿弥陀の像を彫刻し、この地に堂宇を造営して、その仏像を安置せり。於今、千村氏往来の時は、この堂に腰を掛け休憩せらるるとなり」(註11)とある。これに関して、宝暦6年(1756)に千村平右衛門が阿弥陀如来像・厨子を再修理したこと、天保12年(1841)に台風で大破した阿弥陀堂の再興援助を千村家に願い出た資料などが残っている。(註12)ご縁の深いところでは、近況を観察しながら休憩を入れて、名古屋へと向かったことが読み取れる。

5おわりに

近世の下街道は遠隔地から伊勢神宮や善光寺へ参詣する庶民の通行が中心であった。寛政7年に尾張藩士の通行が原則禁止になってから武士通行は特例的なものとなった。福島の山村氏、岩村の遠山氏、久々利の千村氏など名古屋城下へ往来するに便利な沿道諸家が主であった。この場合の継立て費用は公定賃銭ではなく、この2倍ほどの相対賃銭が常例であった。このためか沿道村々の負担はそれほど大きくはなかったようで、武士通行に関する改善要求など特別なこともなく幕末まで推移している。

下街道は東海道と中山道をつなぐ連絡路で全国規模で旅する人たちが安気に通れる脇往還であったといえる。

註

- 下街道(1976)20・21頁春日井市教育委員会

- 恵那市史史料編(1976)718頁

- 同717頁

- 木曽福島町史第1巻(1982)239頁

- 櫻井芳昭「尾張の街道と村」(1997)284から285頁

- 土岐市史II (1971)719~723頁

- 植松茂「植松有信第2部」(1985)191から192頁

- 随筆百花苑第4巻(1981)345~350頁

- 中島勝國「久々利千村家」(1994)39から42頁

- 千村家家臣道中記(1998)37から39頁

- 尾張徇行記(1822)勝川村の項

- 勝川・太清寺文書

郷土散策

歴史と文化を活かした下街道、坂下のまちおこし

伊藤浩 市文化財保護審議会委員

はじめに

今年、1月22日から始まった「市民環境ゼミナール」の第5回に、歴史と文化を活かした町づくりが取り入れられました。歴史や文化も重要な環境資源の一つです。歴史ある町並みの中で失われようとしている宝物(資源)を見つけ、それを活かした町づくりプランに、旧下街道坂下宿が取り上げられました。その講師を依頼されたことと、年来地区で話し合っていた「坂下まちおこしを考える会」(当初13名)がこれをよい機会に案内役として参加し、受講者と交流、意見を交換する中で会を一歩進め、「まちおこしを進める会」として、手づくりのまちおこし活動を始めました。

歴史と文化の移り変わり

昔の宿場町である坂下を通る下街道は、日本武尊が東征の帰路、通ったとされる古い道です。江戸時代までは、東海道、中山道、との脇往還(間道)として、交通交易の道、善光寺参り、御嶽参りの信仰の道としてなど、いわゆる庶民の道でした。市内では内津・坂下・勝川がその宿場になっており、旅籠や商い屋が両側に立ち並び、坂下の馬継場は現在の「いとうや」の場所にありました。

そのころは、下街道をはさんで北西側の村を一色、南側の村を和泉と呼んでいました。

徳川家康によって名古屋城が造られ、初代藩主に9男の義直(源敬公)が封じられました。義直は文武に秀でた名将でした。鷹狩りを好み、たびたび兵馬を率いては下街道を通って武技を練る狩猟にやってきました。それは野山に棲む獣や鳥を勢子を使って追い出させ、武士が馬に乗って弓で射て武技や躰を練る演習でした。それを観覧するため、現在「坂下御殿跡」と呼ばれる高台(御殿山)に、殿様用の高い狩り宿が造られました。掘っ建て小屋式の全く質素な建物でしたが、住民は殿様が使われるので御殿と呼んでいました。

それが、2代目光友の代に不用物として取り壊されることになり、その折、勢子などで世話をかけた住民の願いを入れて、一色和泉両村にはさまれた下街道筋町並みに限って免租の特典が与えられました。この免租の書状(俗称“お墨付き”)に両村合わせて「坂下新町」と書かれていました。現在も「いとうや」に残っており、坂下の名は源敬様に付けてもらったとの証拠として大切に保管されています。

歴史は移り、明治維新を迎え、小さな村々の町村合併が進む中、明治11年(1878)両村を廃して正式に坂下村となりましたが、宿場町の名残は留めていました。同13年に明治天皇の行幸があり、6月30日に内津から下ってこられ、萬寿寺で昼食をとられました。ここは市指定史跡で坂下行在所の説明板が建っています。当時の随行は太政大臣三条実臣以下240名を超え、この大勢が旅籠、商い屋、民家に分かれて休憩し、午後には鳥居松、勝川へと向かわれました。

しかし、その後、街道はだんだんと通行人の数が減り、同33年には現在のJR中央線の開通で交通事情が一変し、旅籠、商い屋も年を追って姿を消すようになりました。

ところが、坂下では日清戦争(明治27年から28年)あたりから盛んになった養蚕景気、いわゆるお蚕様とまでいわれた繭の生産で農家の現金収入が増え、活気に満ちていました。明治後半から大正、そして昭和の初めまでは、お蚕さまにあわせ生糸を取る製糸工場が街道筋に5軒もでき、女工さんの数も200人を超えました。これにつれて、料理屋、カフェー等遊び場を含めた中心的な町並みとなり、ついには、昭和3年には町制を敷くまでになりました。昭和7、8年ころからはアメリカからの生糸に対する需要がなくなったこと、不景気の大波がやって来たことで、製糸工場は次々と閉鎖して大方取りこわされてしまい、坂下の町筋は衰微の一途をたどることとなりました。戦後数年は僅かにその命脈を保っていましたが、車社会の急発展や、大型店の進出などで、現在では全く忘れられたまちとなりました。それでも、下街道全体では、僅かではありますが、まだその面影を残した宝物(資源)が保存されているところです。

まちおこしの運動

- 高札・案内板のある歴史文化の遊歩道

下街道の札の辻に、坂下の地名の元になった書状の写真版を貼りつけた高札(内津町見性寺に残っていた高札そのままの寸法で手づくり)を立て、解説案内板を添えました。

案内板としては、上町から寺子屋(萬寿寺)、道標(右江戸ぜんこうじ道、左大山さく道)、旅籠米屋半六跡、長谷川製糸工場跡、萬屋新兵衛宅跡、永井製糸工場跡、旅籠藤屋跡等を建てるべく用意しています。

また、既設の明治天皇坂下行在所跡(萬寿寺)、坂下御殿跡(源敬様)、坂下神社、民踊塚、からくり工房(萬屋仁兵衛)、御手洗宮(日本武尊)等の案内板を含めて、遊歩道を整備し解説案内マップを作るべく進めています。 - 歴史文化を学び現地探訪もする寺子屋

江戸時代の終わりから明治当初にかけて、坂下には2つの寺子屋があったことから、その1つである萬寿寺に現代版寺子屋を開く準備をしています。下街道の歴史、源敬公の事蹟、春日井の歴史などを中心として、親子学習を主体に月2から4回程度(土曜日)勉強し、フィールドワークも取り入れていく心算です。内容については坂下小学校と密に連絡し、学校の総合的学習の一環にもつながればと考えています。 - お蚕さまの飼育から生糸取りまでの学習

坂下の主生業であった養蚕と製糸を振り返れる体験学習の場をつくる予定です。たまたま平成4年に坂下小学校の先生方が制作のビデオ「おかいこ様と坂下」があり、小学生の飼育体験が行われた記録がありますので、これらと連係して、直接養蚕に携わった古老の教えを受け、街道筋にお蚕工房をともくろんでいます。 - 誰にも歌え、踊れる「わがまち坂下」にCD化

日本民踊研究会の民踊塚合祀祭につづいての、坂下春の民踊まつり、萬寿寺での盆おどり、秋まつりの民踊として、子どもからお年寄りまで、区民の誰もが楽しんで歌い踊れる唄を作曲し、振付も坂下民踊保存会の手によっておし進められています。みんな揃って和楽の輪を広げて、坂下により愛着を持ってもらえたらと思っております。その歌詞は次のようです。

わがまち坂下

作詞伊藤浩

作曲河口安子

1ハアかがり火ぬけて初もうで

坂下神社でエー手を打てば

神明八幡その昔ヨイショコラ

一色和泉の護り神ソレ

ホンニ坂下意気のまち

2ハア源敬まつりで春を呼び

民踊塚をエーがみ来て

やぐら太鼓をとえはたえヨイショコラ

坂下音頭に紅だすきソレ

ホンニ坂下意気のまち

(以下略) - 今後のねらい

空き店舗などを活用して老若男女が気軽に立ち寄って昔話を聞きながら、わらじや竹とんぼを作ったり、折り紙や人形を折ったりできるように、古い町並みを保存して憩いの場所としたいです。またかつて坂下の名物であった「田舎ういろ」なども復元したいと夢見ています。ゆっくり時間をかけて、来て見て楽しめるまち、歴史と伝統、庶民の文化に親しめる手作りのまちおこしをと願っています。

伝承による尾張古代考5

尾張の国造タケイナダネの姫たち

いのぐち泰子 本誌編集委員

「なんて美しい姫に成長したことでしょう」

祖先の霊を祭る御霊祭の夜、神々に奉納する舞を舞う姫の晴れ姿を仰ぎながら、ミヤズ(宮酢)姫は、姫の母、タマ(玉)姫を顧みて言った。

「はい、ミヤズ姫様、兄姫はよい娘になりました。そろそろ背の君を考えてやらねばなりませぬが」

「そう、ヤマトタケル様のような殿御をね」

かがり火に照らされて鈴を振る舞姫はミヤズ姫の兄、タケイナダネ(建稲種)の長女シリツナマワカトベ(尻綱真若刀俾)である。

数年前、ヤマトタケルの東征のみぎり、副将軍として従軍した尾張の国造イナダネは、東征の帰途、駿河の海で遭難死した。残された遺児2男4女をミヤズ姫は兄の妻タマ姫とともに育ててきた。そして、今、兄姫シリツナマワカトベが美しい乙女に成長していた。

(兄タケイナダネが私をヤマトタケルの妃に差しだしたのは、尾張氏が大和の大王家にくい込むための楔であった。しかしそれは挫折した)

ヤマトタケルは尾張から都へ凱旋の途路、伊勢の能褒野で薨じた。ミヤズ姫との間に1子も為さぬままに。

「ねえタマ姫。そろそろ兄の宿願を果たす時がきたようですね。これほどの娘に成長した上は」

「あなた様のように大和の皇子様に兄姫を娶すということでしょうか?もうお心当たりが?」

「ええ、タケル様の弟御のイオキイリ彦様と」

「美濃のヤサカノイリ姫がお生みになった皇子?」

「ええ、景行天皇がまだ若い頃、美濃の泳宮に行幸されて、大和に連れ帰られたお妃の皇子」

「大王様は、初め弟姫をご所望でしたとか。でも弟姫はどうしてもいやとおっしゃって姉姫をお薦めになったと聞いていますお方ですね」

「ええ、どちらも近隣に聞こえた美しい姫君でした。姉のヤサカ姫は都に上ってたくさんの皇子を生み、ご長子はタケル様亡き今、皇太子になられ、イオキ(五百城)様はその弟御ですから」

「イオキ様の妃になれば姫は幸せでしょうか?」

「ええ、きっと。実は、ヤサカ姫の父君ヤサカノイリ(八坂入)彦様の母上は私の大叔母オオアマ(大海)姫で、尾張から出た方ですからね」

「それを伺い安堵しました。兄姫は母の私より叔母のあなた様に似た賢い娘です。幸多い道を開いていくことでしょう」

それから10数年。ミヤズ姫の国土経営で尾張は富み、版図は拡大した。

今年もめぐってきた御霊祭。その夜の舞姫はタケイナダネの末姫のカナタヤノ(金田屋野)姫であった。兄姫シリツナマワカの末妹である。

「イオキ様の妃となった兄姫の生んだ王子は、さぞかし大きくなったことでしょうねえ」

「はい、ホムダノマワカノ(品陀真若)王はタケル様のような偉丈夫の若者になりましたとか」

「末姫をマワカに娶せましょう。姉姫の息子の妃にするのですから、あなたも安心でしょう」

シリツナネはこの言葉をよく守り、ミヤズ姫没後、3人の姪姫を、揃ってヤマトタケルの孫に当たるホムタワケノ(譽田別)皇子の妃とし、その皇子が応神天皇として即位するや、次女のナカツ(仲津)姫を皇后に即けた。そして皇后所生の皇子は仁徳天皇として君臨したのであった。

シリツナネ自らは「尾張の国造」から「尾張の連」となり、応神、仁徳朝の重鎮となってタケイナダネとミヤズ姫の宿願を果たしたのであった。

(先代旧事本紀の天孫本記 国造本記、日本書紀による)

収蔵民具紹介

ハエ取りの道具

春日井市では、市民の方からの提供を主に民具を収集しており、これまでに約9,500点を収集・整理・保管してきました。

民具は、食器のように現在もほとんど変わらないもの、照明や暖房器具のように技術の発達とともに形を変えて使われてきたものなど様々ですが、生活様式や環境の変化から現在ではほとんど見られなくなったものも少なくありません。今回は、そうした民具の中からハエ取りの道具を紹介します。

ハエのいた生活

家の中を好むハエには、イエバエ・ヒメイエバエなどがいます。「五月蝿」と書いて「うるさい」と読むことがありますが、昔は初夏になると田舎でも都会でもハエが多く、食べ物を出しておくとすぐにハエがたかっていました。しかし、現在では次のような理由で家の中でハエの姿を見つけることは少なくなっています。

- 生活環境の変化

家ごとに堆肥や家畜の餌などにされていた生ごみが、回収されて一括処理されるようになった。

田畑の肥料が、下肥から金肥(化学肥料など)に変わっていった。 - 建物の変化

汲み取り式の便所から水洗式のトイレになり、家庭で糞尿が蓄えられなくなった。

通気性のある建物から密閉度の高い建物に変わってきた。

ハエ取りの道具

ハエが大量に発生する生活の中では、ハエを捕獲したりハエから食事を守る道具がたくさん見られました。

【蝿たたき】

ハエを叩いて打ち殺す道具です。現在も、金網や樹脂製の工業製品が量産されていますが、かつてのはシュロの葉で作られたものもあり、葉柄を柄にして、葉を15センチメートルほどに切り落として細かく裂いて横に編み閉じて作られていました。

【蝿帳】

夏場に食べ物を保存し、ハエがたかるのを防ぐ戸棚です。風通しをよくするために、戸棚のまわりの板の部分に透ける布や網を張ったもので、この中に調理した食品や食べ残しを入れておきました。また、蝿帳には、食卓の上にかぶせる4本足で傘のような折り畳み式のものもあり、明治・大正・昭和中期まで、庶民の台所や食卓には欠かせないものでした。

【蝿取り紙】

とまったハエを捕らえるために、粘着性のある薬品を塗った紙です。明治時代にアメリカやドイツからフライキャッチャーという名で輸入され、大正12年に国産化されました。当所は平紙式のもので、キンバエやニクバエなど大型蝿の捕獲用でしたが、昭和30年代以降のごみや下水の処理方法の変化により、ヒメイエバエなど、ぶら下がったものにとまる小型蝿が増えると、吊り下げ式の蝿取り紙が主流となりました。

【蝿取り瓶】

ガラス製のもので、高さ・直径ともに20から30センチメートル程のタマネギの形をした器で、大正から昭和の初め頃にかけて使用されました。

【ラッパ形蝿取り】

プラスチック製の筒状で、昭和30年以降に使用されたものです。天井に止まっているハエを捕らえるためのもので、ラッパ形の口に細長い管を付けて、下の溜まり部分に水を入れて使用しました。

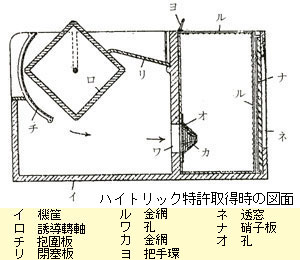

【ハイトリック(機械式蝿取り器)】

これまでに紹介した道具は、かつては大半の家庭で使用されていたものですが、この他に、生きたままハエを捕獲する『ハイトリック』と呼ばれる機械式のハエ取りがあります。

この機械は、以前本誌にも寄稿された長谷川良市さんからいただいたもので、製造にも携わられており、詳しくお話を聞くことができました。ハイトリックは、大正2年に兵庫県の堀江松治郎氏が特許を取得し、その後、名古屋にあった尾張時計株式会社(現尾張精機)が、大正4年に追加特許を取得して製造を始めたものです。

直方体をした回転部分に砂糖水や酢を塗ってハエをおびき寄せ、ぜんまいの力でゆっくりと回転しながら、次第に箱の奥に移動して生け捕りにするという仕掛けです。ガラス窓を日光に向けると、閉じ込められたハエが光の方向に移動して網を張った箱に移るそうです。

大正から昭和10年代にかけて、保健所の指導で食堂を中心にこの機械の導入が進み、中国大陸にも輸出をしていたそうです。終戦後製造を再開しましたが、アメリカからDDTが輸入されてハエの数が少なくなるとほとんど売れなくなりました。

最近、宮城県の博物館にも収蔵されていることがわかり、かなり広範囲に流通していたことが推測されます。(事務局)

有機塩素系の殺虫剤。戦後占領軍が伝染病予防衛生対策として大量に散布した。

参考=日本民具辞典

郷土散策

白山信仰25 織田氏と白山信仰

村中治彦 本誌編集委員

織田寛広(ともひろ)の事

寛広は岩倉城主伊勢守織田敏広の子で兵庫助(千代夜叉丸)といった。密蔵院文書において、明応2年(1493)の判物や永正元年(1504)の寄進状等にその名が見られる。

この殿様が白山信仰に熱心であったことを物語る文書がある。

就織田兵庫殿御参詣、從和田集(隼)人殿、宿坊之事預御尋候、尾州岩倉之郷事者、如前ゝ執行坊可為宿坊之由、惣寺之以衆儀返事候、然者、可被成其心得候、恐ゝ謹言

卯月十日、惣在廰良椿、花押

執行坊参

御返報 (岐阜県史史料編)

この資料は、白鳥町の若宮成光氏文書として伝わるものである。

文意は「織田兵庫殿参詣について、和田隼人殿より宿坊のお尋ねにあずかった。尾州岩倉郷は前々から執行坊が宿坊になっているとのことで、寺全体の衆議を経て返事をする。そのように心得て接待するように」役僧良椿から執行坊への返事である。

先号に紹介したように、当時は白山信仰が隆盛を極めた時期であった。しかしながら、戦国の世に城主が美濃の奥地まで参詣の旅をするということは、異例のことであったと考えられる。

織田信秀の事

天文10年(1541)8月11日の大風で、大汝峰にあった社殿が吹き飛ばされた。この時、御前峰の奥之院も同様に被害を受けたようで、織田信秀が発起人となって、加賀白山宮の長吏・澄辰の指示のもとに、奥之院再建が行われた。

信秀が奥之院再建資金を拠出した背景には、支配地の津島近辺での白山信仰の隆盛があり、領主として援助することにより、信秀への信頼感を強固にするねらいがあったものと考えられる。

信秀はこの他にも、伊勢神宮の式年遷宮の費用を負担し、皇居修理に4千貫文という莫大な拠出をしている。

織田信長の事

元亀2年(1571)6月、信長は銅製鰐口を白山別山大行事に寄進している。

別山大行事は地主神であるところから、天神に絶頂を譲って別山に移られ、白山権現の輔佐神として天神を守護し、天神に代わって国を治める国家鎮護の神となられたという。

多くの戦国武将が別山大行事を崇敬したのは、国家鎮護の神が武人の神に通ずるところによるものと考えられている。当時、天下統一を目ざしていた信長が武運を祈願したものであろう。

元亀元年(1570)9月、信長は3万余の軍勢で摂津石山本願寺と合戦中であった。この時、朝倉・浅井勢3万が比叡山の僧兵と組んで坂本口へ攻め寄せた。背後をつかれた信長は、急きょ兵を石山から引き上げた。

朝倉・浅井勢は決戦を避けて比叡山中に陣を敷き、両軍の対峙は12月まで続いた。正親町天皇の綸旨を出させることにより、停戦和睦が成立して信長はひとまず危機を脱することができた。

翌元亀2年には、3月に武田信玄の三河侵入があり、5月には信長軍が伊勢一向一揆の討伐に失敗した。信長を廻る危機的状況は打開を見ないままであった。

このような中で6月に寄進が行われたのである。奥美濃の白山衆徒は朝倉への備えになり重視されたものと思われる。寄進時の奉行を務めた菅屋九郎右衛門は、前年の湖北合戦の際、比叡山中の朝倉義景本陣へ信長の使者(註1)として出向いている。

註1「信長公記」巻3志賀御陣の事

参考文献

横山住雄著「織田信長の系譜」

上村俊邦著「白山の三馬場禅定道」

発行元

平成12年9月15日発行

発行所 春日井市教育委員会文化財課

春日井市柏原町1-97-1

電話0568-33-1113