郷土誌かすがい 第49号

平成8年9月15日発行第49号ホームページ版

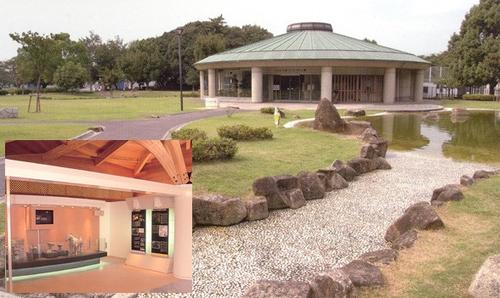

味美二子山古墳とハニワの館

味美二子山古墳は、6世紀前葉に築かれた墳丘長94mの楯形周濠をともなう前方後円墳である。遺存状態も良く、昭和11年(1936)には国の史跡に指定されている。全国的に規模の縮小する古墳時代後期にあって、熱田断夫山古墳(墳丘長151m)に次ぐ大きさであり、高槻市の今城塚古墳(190m・考古学界では継体陵と見なす)とも同タイプであることから、継体大王支持勢力の一端を担った尾張氏との関連も指摘されている。

味美古墳群は、大きく捉えると味鋺から味美にかけての20基以上(味鋺地区は殆どが滅失)の古墳を包括する。味鋺・白山籔古墳から味美・春日山古墳まで、時期的にはおよそ5世紀後半まで連続的に造墓活動の行われた地域といえる。

平成8年にこの味美二子山古墳・白山神社古墳(前方後円墳・墳丘長84m・御旅所古墳(円墳・径31m)の所在する二子山公園が史跡公園として整備され、管理棟・休憩所を兼ねた『ハニワの館』がオープンした。

館内には資料コーナーが設けられ、平成5年に二子山古墳の外部施設から出土した埴輪や須恵器が展示されている。また、前方後円墳についての基礎知識、その成立過程、先述の継体大王と尾張氏とのかかわりなどが、説明パネル・ビデオを使って分かりやすく解説されている。

大下武 春日井市民俗考古調査室長

郷土探訪

春日井を通る街道13 その1 御嶽登拝の道・下街道

櫻井芳昭 春日井郷土史研究会会員

1.はじめに

江戸時代の終わりころには、夏になると、下街道を白装束で金剛杖を持ち、チリンチリンと鈴を鳴らしながら東行する御嶽詣の集団が多くあった。下街道から中山道に入り、木曽谷から御嶽山(3,063m)をめざした。

遠望できる独立した山は、神々が宿る霊峰として信仰の対象となるが、入山できる者は厳しい修行を積んだ人に限られていた。御嶽山も江戸中期までは、75日以上の精進潔斎を経た道者が登拝する山岳信仰の霊山であった。

本市牛山生まれの覚明行者はこの山を、軽精進で一般人が登拝できるよう尾張藩、福島代官所、御嶽山を統轄する武居家のと交渉を繰り返して、天明5年(1785)にこれを達成し黒沢口を開いた。また、武蔵国の普寛も寛政4年(1792)に王滝口を開いた。これによって登拝者は年々増加し登山口の村々は経済的に潤うことになった。

普寛を始祖とする講は、後を継ぐ行者が現れ、関東を中心に順調に拡大したが、覚明のほうは有力な行者が現れず、講社結成の動きが弱かった。天保年間に至り、木曽福島の児野嘉左衛門(義倶霊神)は覚明講を開くべく各地を巡った。その結果、地元の木曽、伊那をはじめ、覚明の出身地である濃尾平野を中心に関西方面にも普及するようになった。(註1)

軽精進による登拝の自由化と交通機関の発達とともに、御嶽では御嶽教は次第に拡大し、現在教だけで公称信者約110万、教会約500の全国的な山岳宗教になっている。(註2)

春日井における御嶽講の結成とこれに関係する石造物等の現況及び御嶽詣の変化について探ってみたい。

2.御嶽講の結成

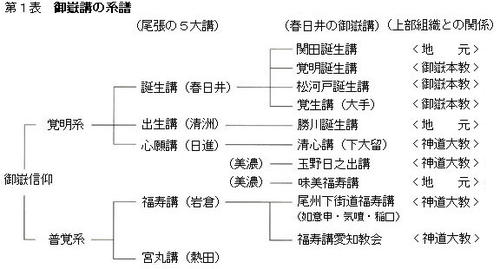

江戸末期の尾張地域の主な御嶽講は19ほどあり、真宗地域を除いた東部・北部に多い。このうち5大講といわれるのが、熱田の宮丸講、春日井の誕生講、岩倉の福寿講、日進岩崎の心願講、清洲の出生講である。(註3)このうち、後の4つが春日井の講と関係が深く、その他に小規模な講もいくつかあった。

誕生講は、牛山新田で農業を営んでいた丹羽多治右衛門が結成した。(註4)彼は覚明を尊敬し18歳のころから毎年3度は御嶽山へ登り、先達となって近村の人々に御嶽信仰を勧めて登拝を続けていたが、次第に同志が増えたので、天保3年(1832)に牛山で結社した。

立講の趣意書(註5)には、「覚明行者はむかし我里に誕生ありし因縁もあれば、誕生講といへるを取立て、永く年々参詣せんと宿題を起せり」と講名をつけた理由と今後の決意を述べている。そして、近隣の44カ村を巡って拡大に奔走した成果が出て、次第に隆盛になっていった。

弘化元年(1844)関田に誕生講ができ、繁覚・覚生が中心となった。その後、覚山(犬飼武右衛門、名古屋市北区安井)が明治、大正時代に一層盛んにした。次を照王(鈴木金次郎、春日井市前並)が継いだが、先達の勢力争いから分派が生じた。

誕生講の多い地域は東春日井郡と名古屋市の一部を含め50ケ村以上であった。現在、市内には、関田と下市場地区、松河戸(守山区川村と合同)、前並(小牧の誕生講稲荷教会に所属)の3派があるが、相互交流は少ない。

岩倉・北島の寿覚(木村周右衛門)が始めた福寿講の東組に属していたのは、大泉寺町組と高蔵寺町気噴組である。現在は神道大教院につながる大泉寺の御嶽神社を中心に、稲口、如意申、気噴の人たちが、「尾州下街道福寿講」の名称で活動している。これとは別に、西本町中心の味美福寿講がある。この起こりは、美濃の御嶽行者が修行の途次、托鉢で来訪した折、一夜の宿を提供したのが縁であるという。

春日井近辺の心願講は小牧市大草が中心で弘化年間(1844~1847)に講組織が固められ、明治10年ころには講員1千人といわれた。春日井では、下条、下津尾、熊野、神領、堀之内、高蔵寺、外之原、廻間、神屋、桜佐、上野、白山等と市東部の村々が入っている。

現在の春日井では心願講の名称は使わず清心講と称している。この始祖は清心行者(大嶋清三郎)で明治中期に結成し、先達は3代続いた。大正3年(1914)建立の碑には、行者の遺徳をたたえる25人の先達の名があるが、その居住地は、名古屋、野口、高蔵寺、大留、神領、堀之内、名栗、下条、西尾、内津、笠原である。

小牧市史に、「現在では春日井市域の講員に受け継がれ、大草あたりの講員は極めて少数となった。(註6)」とあるが、講員の地域が似ているところから、新しい先達のもとに講名を変えて受け継がれたものと考えられる。現在は大留を中心に、夏・冬の御嶽登拝を行っている神道大教系の講社である。

清洲の理覚(瀬尾半右衛門)が講祖とされる出生講を春日井へ伝えたのは、一心霊神(川地鍋吉)であった。勝川を中心に柏井へも広まり、昭和15年平岩銀太郎大先達の時の講員は78人(註7)であったが、昭和55年以降は先達がなく、現在は数名が登拝を個人的に続けている。

日之出講は、玉野、下原を中心に南下原、桃山や市外の瀬戸市水野、尾張旭市、岐阜県の土岐津の人たちで、現在も活発に活動している。慶応3年(1867)の創祀と伝えられる玉野御嶽神社を中心とし、加藤学氏が4代目の先達を務め、神道13派の1つ神道大教院(本部東京都麻布)に属する講社である。

覚生講は岩野、田楽を中心として、木曽御嶽本教に属しており、昭和27年の創設である。始祖は江戸時代末の鈴彦霊神で3代まで続いたが、現在の講員はわずかである。

桃山の覚明塚(覚明霊神御舊跡)は覚生講の拠点で、昭和5年に造られ、代々の霊神碑や覚明霊神150年記念祭の板碑等がある。

この他に、高蔵寺の誠心講、大栄講(註8)があった。

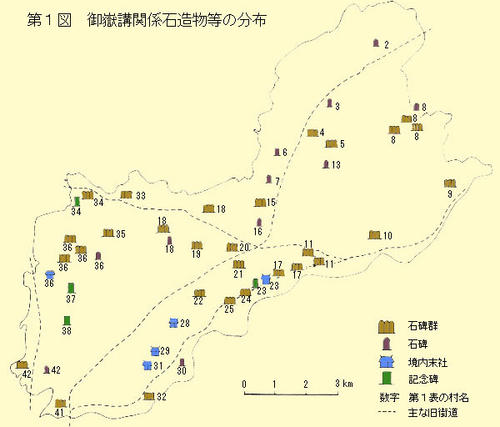

3.御嶽講関係石造物等の現況

覚明行者の出生地ということで、江戸末期から御嶽講が結成され、明治以降隆盛となり、市内の村の95%で御嶽信仰のなごりがみられ、石造物等が42か所にある。

これらは、街道沿いや神社の一角に御嶽山を模して小山を築き、役行者、不動尊、覚明行者を中心にして、周囲に霊神碑を配する祭祀形態が典型的で、約70%になっている。

| 村名 | 主な講 | 現況 | 場所 | 創建年 | 事物 | 数 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

1 |

内津 | 清心講 |

かつて講が存在 |

内津神社奥の院 | 石碑 |

群 |

||

|

2 |

西尾 | 清心講 |

かつて講が存在 |

安祥寺 | 嘉永2 | 石碑 |

2 |

|

|

3 |

明知 |

かつて講が存在 |

光明院前 | 嘉永元 | 石碑 |

1 |

||

|

4 |

神屋 | 心願講 |

かつて講が存在 |

街道沿 | 嘉永元 | 石碑 |

群 |

|

|

5 |

廻間 | 心願講 |

かつて講が存在 |

山地 | 嘉永元 | 石碑 |

群 |

|

|

6 |

坂下 | 心願講 |

かつて講が存在 |

坂下神社境内 | 石碑 |

群 |

合祀 | |

|

7 |

上野 | 心願講 |

かつて講が存在 |

神明神社境内 | 石碑 |

群 |

||

|

8 |

外之原 | 日之出講 |

かつて講が存在 |

道樹山登山道沿 | 石碑 |

群 |

||

|

9 |

玉野 | 日之出講 |

存続 |

御嶽神社境内 | 慶応3 | 石碑 |

群 |

|

|

10 |

高蔵寺 | 清心講 |

かつて講が存在 |

五社大明神社境内 | 石碑 |

群 |

||

|

11 |

気噴(足振) | 福寿講 |

かつて講が存在 |

八王子社境内 | 嘉永3 | 石碑 |

群 |

|

|

|

気噴(久木) |

かつて講が存在 |

八王子社境内 | 石碑 |

群 |

|||

|

12 |

白山 | 心願講 |

かつて講が存在 |

|||||

|

13 |

庄名 | 心願講 |

かつて講が存在 |

神明神社境内 | 石碑 |

1 |

||

|

14 |

神明 | 心願講 |

かつて講が存在 |

|||||

|

15 |

松本 | 誕生講 |

かつて講が存在 |

諸大明神境内 | 石碑 |

群 |

||

|

16 |

出川 | 福寿講 |

かつて講が存在 |

神明神社境内 | 石碑 |

1 |

||

|

17 |

大留上 | 誕生講 |

かつて講が存在 |

子安神社境内 | 石碑 |

群 |

||

|

|

大留下 | 清心講 |

存続 |

神明神社境内 | 石碑 |

群 |

||

|

18 |

下原 | 日之出講 |

存続 |

松原神社境内 | 石碑 |

群 |

||

|

|

下原(南下原) | 八幡社境内 | 石碑 |

群 |

||||

|

|

下原(南下原) | 林光院境内 | 石碑 |

1 |

||||

|

19 |

下原新田 | 福寿講 |

かつて講が存在 |

八幡社境内 | 石碑 |

群 |

||

|

20 |

大泉寺新田 | 福寿講 |

かつて講が存在 |

御嶽神社境内 | 明治44 | 石碑 |

群 |

|

|

21 |

下市場 | 誕生講 |

存続 |

神明大明神社境内 | 石碑 |

群 |

||

|

22 |

関田 | 誕生講 |

存続 |

御嶽神社境内 | 弘化元 | 石碑 |

群 |

|

|

23 |

神領 | 清心講 |

かつて講が存在 |

三明神社境内 | 末社 |

1 |

||

|

|

神領 | 瑞雲寺境内 | 石碑 |

1 |

移転 | |||

|

24 |

堀之内 | 清心講 |

かつて講が存在 |

高御堂古墳上 | 安政2 | 石碑 |

群 |

|

|

25 |

熊野 | 清心講 |

かつて講が存在 |

真宝寺前 | 石碑 |

群 |

||

|

26 |

桜佐 | 心願講 |

かつて講が存在 |

|||||

|

27 |

八田新田 |

|

||||||

|

28 |

上条 | 心願講 |

かつて講が存在 |

白山神社境内 | 末社 |

1 |

||

|

29 |

下条 | 清心講 |

かつて講が存在 |

八幡社境内 | 末社 |

1 |

||

|

30 |

下津尾 | 清心講 |

かつて講が存在 |

薬師寺境内 | 石碑 |

1 |

||

|

31 |

中切 | 清心講 |

かつて講が存在 |

八幡社境内 | 末社 |

1 |

||

|

32 |

松河戸 | 誕生講 |

存続 |

白山神社境内 | 石碑 |

群 |

||

|

33 |

田楽 | 覚生講 |

かつて講が存在 |

街道沿 | 昭和5 | 石碑 | 群 | |

|

34 |

牛山 | 誕生講 |

かつて講が存在 |

天神社横 | 天保3 | 石碑 |

群 |

史跡 |

|

|

牛山 | 麟慶寺境内 | 石碑 | 群 | ||||

|

35 |

大手 | 覚生講 |

かつて講が存在 |

岩野公園内 | 石碑 |

群 |

||

|

36 |

春日井原新田 | 誕生講 |

かつて講が存在 |

両社宮神社境内 | 末社 |

1 |

||

|

|

春日井原新田(前並) | 誕生講 |

存続 |

街道沿 | 石碑 |

群 |

||

|

|

春日井原新田(高山) | 誕生講 |

存続 |

公民館東 | 石碑 |

群 |

||

|

|

春日井原新田(四ツ家) | 誕生講 |

かつて講が存在 |

公民館南 | 石碑 |

群 |

||

|

|

春日井原新田(黒鉾) | 誕生講 |

かつて講が存在 |

街道沿 | 石碑 |

群 |

||

|

37 |

如意申新田 | 福寿講 |

存続 |

維摩庵前 | 石碑 |

2 |

||

|

38 |

稲口新田 | 福寿講 |

存続 |

津島神社境内 | 末社 |

1 |

||

|

39 |

上条新田 | |||||||

|

40 |

下条原新田 | 出生講 |

かつて講が存在 |

|||||

|

41 |

勝川 | 出生講 |

存続 |

地蔵ケ池公園内 | 石碑 |

群 |

||

|

|

勝川 | 誕生講 |

かつて講が存在 |

地蔵ケ池公園内 | 石碑 |

群 |

||

|

42 |

味鋺原新田 | 誕生講 |

かつて講が存在 |

春日山古墳上 | 石碑 |

群 |

||

|

|

味鋺原新田 | 福寿講 |

存続 |

白山神社境内 | 石碑 |

1 |

:村名は春日井市史地区誌編による

:19は東野・六軒屋・鳥居松

:25は牛毛・野田・名栗

この村別状況は表1の通りで、日常信仰の拠点となる施設は、神社境内が21とほぼ半数を占めて最も多く、公園内、寺院前、街道沿い等いずれもおさまりのよい場所にある。拝殿のある独立した神社は2か所と少ない。

村々での御嶽講の起こりをみると、春日井原新田では覚翁(丹羽多治右衛門)が来村したのを受けて有志が結集し、明治4年ごろに4名で講を創設している。(註9)

神屋では、江戸末期に4人が伝染病を防ぐのを目的で東の山に碑を建てたのが始まりといい、(註10)西尾では、有志で講をつくり、心身の清浄、除災招福、子孫繁栄を祈願している。両村とも「御嶽大権現」の嘉永元年(1848)の大きな石碑があるので、このころの創設といえよう。これと同種類の碑は、明知、廻間、出川、気噴、大留など東部を中心に14箇所に見られる。

註

- 生駒勘七「御嶽の歴史」(1966)144頁

- 「日本宗教辞典」(1994)95頁

- 立木英世「尾張における御嶽講の系譜」社会と伝承10-11(1977)28頁

- 覚明の弟新之衛門の2男、享和2年(1802)生-明治4年(1871)没

- 津田応助「御嶽山覚明御傳記」(1924)198頁

- 小牧市史本文編(1987)644頁

- 木曽御嶽本教附属勝川出生講社資料平岩鉄兵氏蔵

- 高蔵寺町誌(1932)154頁

- 春日井の民俗(1965)74頁

- 春日井市史地区誌編1(1984)110頁

郷土の自然

春日井の植物 どんぐり

川口茂 坂下小学校教諭

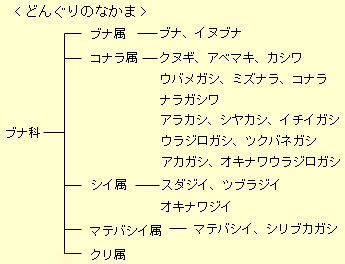

「どんぐり」とは、ブナ科の木の実で、かたい皮をもつ種子のことです。どんぐりのなる木の仲間には、アベマキやコナラのように、冬になると葉を落とす落葉樹と、シイやカシ類などのように一年中葉をつけている常緑樹とがあります。

カシやシイ類の仲間の葉は厚くて艶があるので照葉樹とも呼ばれていて、これらの木々がつくる林を照葉樹林と言います。かつて春日井の山々は、この照葉樹林に覆われていたと思われます。そしてどんぐりは、森に住む小動物の重要な栄養源となっていただけではなく、古代人の重要な食料となっていました。シイのようにそのまま生で食べられるものもありますが、多くのものにはアクがあり、そのままでは食べられません。カシ類のどんぐりは、水にさらすだけでアクがぬけますが、ナラ類のどんぐりは、湯で煮ないとアクがぬけません。中には、灰汁を使ってアクを抜いていた地方もあり、どんぐりのアク抜きの技術は高度に発達し、縄文時代以降も受け継がれてきました。

日本には約20種類ほどのどんぐりがありますが、その中でこの地方に自生している主なものは次のような種類です。

アベマキ

高さ20メートルにもなる落葉高木で、実のどんぐりは長さ1.5センチメートルから2.5センチメートルの球形で、どんぐりとしてはとても大きなものです。そして線形の総苞片が密生する殻斗(かくと)があります。葉は長さ10センチメートルから15センチメートルの卵状狭長楕円形で葉の裏に毛が密生しているために白っぽく見えます。花は4~5月、今年新しく出た枝の下の方に3センチメートルから6センチメートルの雄花をたらし、雌花は葉の付け根につけます。実のどんぐりは2年かかって実ります。

樹形・葉の形・どんぐりなど、みなクヌギに似ていますが、葉の裏が白っぽく見えることやクヌギは冬でも葉を落とさないものもあることなどで区別できます。

アベマキの「アベ」は岡山地方の方言で、「アバタ」の意味です。これは、樹皮のボコボコした様子からきていると想われます。樹皮がボコボコしているのはコルク質が発達しているためで、分厚く、不揃いに割れ目が入っています。明治時代まではコルクガシの代用としてコルク栓に使われていました。材は器具材や薪として使われます。

コナラ

ミズナラの別名「オオナラ」に比べて葉が小さいので「コナラ」と呼ばれるようになりました。

日当たりのよい山野に生える落葉高木で、高さ15m以上にもなります。この地方の2次林にアカマツとともにごく普通に見られ、いわゆる雑木林を構成する樹です。

材は器具材・薪炭(しんたん)・シイタケの原木として利用されます。樹皮は灰褐色で、縦に不規則な裂け目があります。葉は長さ5~15cmの倒卵形で、ふちには尖った鋸歯(のこぎりば)があり、先はするどく尖っています。葉の裏には星状毛と絹毛があり、灰白色に見えます。秋には黄褐色~茶褐色に色づき、美しい紅葉が見られます。

花は4~5月に、本年度に出た新しい枝の下の方に6~9cmの雄花序(かじょ)(花のついた茎)を多数垂れ下げます。雌花は新しい枝の上の方の葉の付け根に集まってつけます。実のどんぐりは、長さ1.5~2cmの楕円形または円柱状長楕円形で、殻斗はやや浅く、うろこ状になっています。

アラカシ

枝の張り方がまばら(粗い)なのでアラカシ(粗樫)と呼ばれました。

関東はシラカシ、関西はアラカシと言われるように、西日本の山野に多く見られる常緑高木で、高さ20mにもなります。葉は長さ5センチメートルから12センチメートルの長楕円形または倒卵状長楕円形で、先の方は急に尖っています。また、葉の上半分に鋭い鋸歯があるのが特徴です。

4月から5月に、長さ5センチメートルから10センチメートルの雄花(雄花序)を垂れ下げ、上の方の葉の付け根に1個から3個の雌花をつけます。実のどんぐりは、長さ1.5センチメートルから2センチメートルの楕円形で、縦縞が目立ちます。1年で実ります。殻斗には6個から7個の横縞が見られます。

ツクバネガシ

ツクバネガシの葉は、枝先に多く集まり、その様子が正月につく衝羽根に似ているところからツクバネガシ(衝羽根樫)と名付けられました。

アラカシと同じように西日本に多く自生する高さ20メートルにもなる常緑高木です。樹皮は緑色をおびた灰黒色で、縦に割れ目が見られます。葉はかたい皮質で、長さ5センチメートルから12センチメートル。葉の上半分にかすかに鋸歯が見られます。

4月から5月に、長さ6センチメートルから12センチメートルの雄花(雄花序)を新しい枝の下の方に垂れ下げ、上の方の葉の付け根に3~4個の雌花を直立してつけます。実のどんぐりは、長さ2センチメートルくらいの楕円形で、うすい縦縞があります。殻斗には横縞が見られ、2年かかって実ります。

ツブラジイ

関東から西の暖かい地方に生える常緑高木で、高さ25メートルにもなります。樹皮は老木になっても滑らかです。葉は少し小さく、長さ4センチメートルから10センチメートルの卵状長楕円形です。5月から6月に、長さ5センチメートルから10センチメートルの雄花(雄花序)を新しい枝の下の方に垂れ下げ、上の方の葉の付け根に雄花を上向きにつけます。この時期の山を見ると新緑の中に黄色っぽい木としてよく目立ちます。実は、長さ1センチメートルくらいの球形で、翌年の秋になって熟すと、殻斗が裂けて実が露出します。この実はそのままで食べられます。

一般に「シイ」または「シイノキ」と呼ばれるのはこのツブラジイと、この変種のスダジイのことです。

春日井市ではほとんど自然林が見られませんが、僅(わずか)かに内津と弥勒山の麓に見られます。その自然林を形成している主な木がこのツブラジイです。

私の研究

春日井の教養

森まさし 私大学内講座非常勤講師

岐阜との県境に鎮座まします「式内社、内々神社」は春日井辺りの総鎮守とされ、その荘厳さは言うまでもない。ただ、内々神社には、絵馬堂もあり、現在も残されている幾つかの絵馬の貴重さにも留意すべきであろう。

その中でも、奉納者・作成者の炯眼を感じさせる絵馬がある。それは白鳥に乗った白衣の仙人風の人物を描いた絵馬である。

私は、内々神社に参拝し、この絵馬に託されたすばらしい意図について想いを致すたびに、江戸時代の春日井の先人の民度の高さに感服する思いである。

その意図を、より多くの人々に知ってもらい、この絵馬を大切な地域の財産として後世に伝えていただく縁にでもなれば幸いであると感じ、些か解説めいたこの文を寄稿させていただく次第である。

写真のように、絵馬には、白衣の仙人が誰であり、何故に、内々神社に奉納したかの記述は無い。

しかし、江戸の文人の嗜好を識(し)れば、仙人は、中国の周の霊王の太子「喬」(B・C6世紀頃の伝説上の人物)だと判る(別添図・王照円本『列仙伝』参照)。喬は才子であり、名君になるものとして未来を嘱望されていたが、王位を捨て、深い山に隠れて仙人になってしまった人物である。

『列仙伝』には次のように載る。

28王子喬

王子喬者、周靈王太子晉也。好吹笙、作鳳凰鳴。遊伊洛之閒。道士浮邱公、接以上嵩高山。三十餘年後、求之於山上、見桓良曰、告我家、七月七日、待我於緱氏山巓。至時、果乘白鶴駐山頭。望之不得到。擧手謝時人、數日而去。亦立祠於緱氏山下及嵩高首焉。

(釈文)

王子喬というのは、周の霊王の太子晋のことである。たくみに笙を吹いて鳳凰の鳴くような音をたてた。

伊洛の地に遊歴の砌(みぎり)、道士浮丘公というものを伴って崇高山に登ってしまった。30余年の後に、これを山上で捜すと、桓良というものの前にあらわれて、「7月7日に、予を緱氏山の頂上で待っているように、家人に伝えてほしい」といった。その日になると、果たして白い鶴に乗ってきて山頂にとまった。遠くからは見えても、そこまで行くことができない。手をあげて人々に別れを告げ、数日して飛び去った。後日、緱氏山の麓や嵩高山の頂には、その祠が立てられた。

白い鶴に乗る王子喬は、俗を捨てた神仙として崇高された。晋代の詩人孫綽の「天台山に遊ぶの賦」に〈王喬鶴を控して天を衝く〉(『文選』巻11)とある。五代のとき元弼真君と号されて祀られた。北宋の政和3年(1113)に元応真人に、宋の高宋の紹興年間(1131~62)に善利広済真人と度々加号された事を見ても、いかに深い信仰の対象になっていたかが分かる。

ところで、内々神社の祭神は倭建命(日本武尊)である。こう書けば、勘の良い読者諸氏は、王子喬と倭建命に数々の共通点が有ることに思いをいたされるであろう。深い山に隠れて仙人になってしまったとは、行方知れずになってしまったということである。それは、山中で幽明の境を越えてしまった事を意味する。『列仙伝』後半の部分「望之不得到」(人々には、白い鶴に乗る王子喬は見えても、彼の傍に近付くことができない)という別れを告げる有様は、『古事記』の倭建命物語に、近似の大きい部分である。

それでは、『古事記』の原典を読み、解釈しながら考えてみよう。

引用は、『古事記』中巻の倭建命崩御の記事に続く部分である。

是に倭に坐す后等及御子等、諸下り到りて御陵を作りて、即ち其の地のなづき田に匍匐ひ廻りて、哭か為て歌曰ひたまはく、

なづきの田の稲幹に稲幹に匍(は)ひ廻ろふ野老蔓

とうたひたまひき。是に八尋白智鳥に化りて天に翔りて浜に向ひて飛び行きぬ。此処に其の后及御子等、其の小竹の苅杙に足斬り破れども、其の痛をも忘れて哭きて追ひたまひき(日本古典文学大系[旧]岩波書店)。

そこで、大和にいらっしゃる妃たちや御子たちは、みな(能煩野に)下って御陵を造りそしてその地に付属する田を這いまわって、声をたててお泣きになって、

なづきの田の……(御陵のそばの田の稲の茎に、その稲の茎に、這いまつわっている山芋の蔓よ)とお歌いになった。そうしている間に、倭建命の魂は大きな白鳥に姿を変えて、空高く飛び立ち、浜に向かって飛んでいった。これを見て、その妃や御子たちは、その小竹の切株で足を傷つけても、その痛さをも忘れ、泣いて追っていかれた。

また、立祠於緱氏山下嵩高首焉。

(白鳥とまった各地に祠(ほこら)が立てられた事)も良く似ている。

『古事記』

故、其の国より飛び翔り行きて、河内国の志幾に留まりき。故、其の地に御陵を作りて鎮まり坐さしめき。

(釈文)

さて白鳥は伊勢国から空高く飛んでいって、河内国の志紀にとどまった。そこで妃や御子たちはその地に御陵を造って、倭建命の御魂を鎮座させ申し上げた。

些か、古典講読めいた文になった。このほかに、『列仙伝』は、慶安3年(1650)に我国で訓点を付けて刊行され、江戸文人の好評を得ていること。次いで、寛政3年(1791)には再版本まで刊行されていることも併せて考慮すれば、この絵馬は中国の仙人である王子喬を内々神社の祭神である倭建命に、「見立て」て、奉納されたものであることが了解していただけるものと思う。

しかし、これではまだ、この絵馬の文化史的価値の十分の一も書いていない。それは、「見立」の精神史的意義と春日井の文化の関係である。

さて、一物から、万物を見ようとする試みは、東洋思想に特有のものであるとされ、「公案」-(禅の心的トレーニング)によって特に室町期に流行した。その精神は桃山時代になると「茶道」として結実した。形而上の思想から、具体的行動様式として確立された訳である。

また、1つのものから、2つ以上のものを見る、その2つ以上のものの事実性は、かけ離れていたほうが良く、類似点は明確なほうが良い。そのような、事象を指摘して楽しむ「見立」という知的遊戯は、日本文化全般にわたって広く窺(うかが)われるところであった。

「見立」を「縁語」「懸け言葉」という和歌の文飾的表現様式から、芸術に高めた代表例は、江戸文化の俳諧であることは、改めて言う迄もあるまい。春日井の俳諧は、所謂「雑俳」を中心に人口に膾炙されていたことも良く知られている。

しかし、歌舞伎でも、1つの動作を他のものの連想によって表現することを「見立」と言った。歌舞伎の様式美を伝承する方法だったのである。

より重要なのは、歌舞伎の構成自体が見立の上に成り立っていたことである。たとえば、歌舞伎十八番の一つ「助六」はその典型で、鎌倉時代の曾我五郎時致は江戸時代に生まれ変わって花川戸助六となり、曾我十郎祐成は白酒売新兵衛となる。このような時代を超越した趣向は、江戸歌舞伎の「綯交」と呼ばれるもので、見立の基本であった。八百屋お七じつは小野小町といった綯交もよく知られる。新田義貞も、楠木正成も綯交によって、江戸時代に生まれ変わって活躍する。つまり、過去の物語上の人物の行動規範を明瞭に解釈する演劇・物語の手法の一種なのである。

また、若殿や若旦那が義理や恋のため勘当を受け、零落した姿を演ずる「俏事」など、歌舞伎は見立・見立的趣向に満ちていた。

浮世絵師たちには、歌舞伎はきわめて親しく重要な取材源であった。歌舞伎絵を描けば、ほとんどの絵が良く売れたという。歌舞伎の見せ場は、多くは、見立的趣向の場である。絵師たちが見立絵に筆を染めるのは当然であった。

「見立」は、見立絵を作成する絵師だけが了解して成立するものではない。絵を見る人が、1つの絵を見て、2つの物語を思いつかねば「見立絵」とはなりえない。問題の絵馬には、くどくどしい解釈は書かれていない。1枚の絵馬を見て、漢籍の『列仙伝』と日本古典でも難解な『古事記』の2つの物語を同時に想起できる教養が、江戸期の春日井の人々には一般であった事の証明であるといえよう。「見立」の精神とそれを自家薬籠中の物としていた春日井の高い文化は、現代の我々にも、誇りとなるものであろう。

伝承による尾張古代考1 二つの古地図の語ること

井口泰子 本誌編集委員

白山町の円福寺には次のような伝説がある。

大昔、この辺りは海辺であった。ある日漁師が沖で人魚のような珍しい魚を捕まえた。1人の娘がその魚を食べてしまったが、ふしぎな事に、その娘は八百歳を越えても美しいままで歳をとらなかった。このことをはかなんだその娘は尼になり洞穴に隠(こも)ってしまって再び人目に触れる事はなかった。その洞穴は遠く若狭の国まで通じていた。

もう1つ、「尾張名所図会」、「張州府志」によれば、円福寺の縁起は次のようである。

伊勢の国、阿漕浦)の商人、益直は船で諸国を商っていたが、養老7年(723)、尾張の下津の湊に停泊したある朝、東方、内津山の麓の辺りに五色の光がたなびくのを見た。ふしぎに思って船を近づけると、田の中の松島に十一面観音像を得た。益直はこれを伊勢に持ち帰ったが、その夜の夢に黄衣の僧が現れ、わが本国、松島に返すようにと告げた。益直は再び尾張に戻り松島の辺りに三間四面の御堂を建てた。

この2つの伝説から、往古、円福寺の近くまで海が入り込んでいたことがうかがえる。また、この辺りの地名には、石段島、北島、茶屋島、西中島など、「島」のつく地名が残っている。むろん、これら「~島」というのは春日井市内、小牧市内にも多々見られ、それらは海中の「島」を指すものではなく、集落とか区を示しているものではあるが、集落を示すのに「シマ」という語が使われていることに、往古が偲ばれ、その他にも、荷場、沖中、足振、潮見坂、下津尾など海とのつながりを思わせる地名が多い。

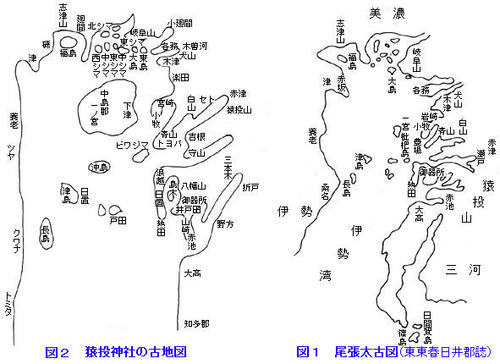

更に、これらの伝承を裏付けするかのごとき地図が伝わっている。図1と図2である。

図1は「東春日井郡誌」にある「尾張太古之図」である。この図は、「文化十一年(1814)、春日井郡玉井之神社修復の際発見したるものより縮写し……」とある(図は春日井市史より)。

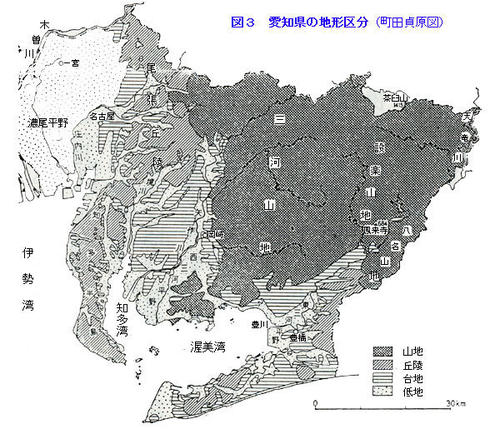

春日井の地形は、「春日井市史」によれば、今から1,500~500万年前、愛知、岐阜、三重にまたがる大きな湖があり、ここに流れ込む河川の堆積が現在の丘陵地や水田の地下の亜炭層を形成した。その後、地殻変動のよって湖底が陸地となり、河川の洪水によって砂礫(されき)が堆積したが、河川は堆積から浸食作用へと転じ、海面の上昇によって海水が進入し熱田海となった。その後、海岸線は段丘を形成しながら南へと退き、春日井面を形成し、現在の当市の地形となった、とある。

この中の「……海面の上昇によって海水が進入し熱田海となった……」頃が図1に当たろうか。熱田海は現伊勢湾で、白山まで伊勢湾は湾入していたことになる。

図2は豊田市猿投(さなげ)町の猿投神社に伝わる古地図を私が起こしたものである。猿投神社の創祠は、古く仲哀天皇に遡る。仲哀天皇は日本武尊の御子である。祭神は日本武尊の兄の大碓命。大碓命はこの地で薨じ、その廟がある社である。この古地図は、社伝によれば、養老年間(717~724)のものとされている。

養老年間とは、前述の円福寺の開基された時代である。図2によっても伊勢湾は深く入り込み白山は海岸線にある。

更に図3を見る。図3は、1969年発行の「日本地誌第12巻愛知県・岐阜県」にある愛知県の地形区分である。この中し尾張地方の低地、台地、丘陵地と、前図1、2を見比べると、かなりな部分が重なっていて、図1、2に陸地となっている部分が図3では台地丘陵地になっている。

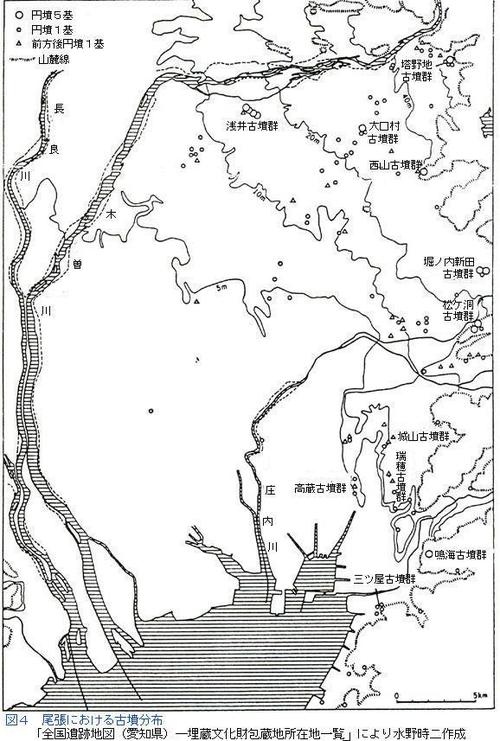

加えて図4の「尾張における古墳分布」(同日本地誌)を見ると古墳は標高5m以上の丘陵末端部に位置し、図3の台地、丘陵地、図1、2の陸地とほぼ重なっている。

春日井以外の地名も気にかかる。瀬戸市の瀬戸は「狭門」即ち海峡の意であるし、赤津の「津」は港を意味する。今の矢田川は、かつては川幅広く入り江のようであったか。図3の低地に属する地域は、古くは中島郡、海部郡(海東・海西)と呼ばれた。小牧山は古くは「帆巻山」といったとも伝えられ、清洲、萱津もまた海川を連想させる地名である。また津島市の西部や佐屋町は、ほんの30、40年前、まるで砂浜のような砂地が続いて、網目のような水路を小舟が行き交っていた。明治初年頃まで木曽川が現在より東方、国道155号辺りを流れていた名残であろう。小牧、犬山における地名もしかりである。

これらと図1、2の中央海中の長島、津島、枇杷島、中島などの島々を考え合わせる時、現在の地名の源が推し量られる。むろん、中央海域が全くの海であったというのではなく、揖斐、長良、木曽の三大川や庄内川、矢田川、天白川、日光川等々の流れが今のように固定されずに氾濫しながら乱流していたということであろう。

一方、図1、2の東岸に目を転じると、ここにも、桑名から、多度(戸津)、石津、津屋、養老、津、赤坂、磯といった地名が大垣市まで、現在も養老山脈沿いに並んでいる。

「古事記」「日本書紀」の、日本武尊の伊吹山から伊勢の能褒野への経路、壬申の乱の時の天武天皇の桑名から不破への行程を、やはり伝承によって辿ると、どうしても、この養老山脈に沿った道になる。現代の国道258号は古代の道につかず離れずであろうか、石津の辺りからは、三大川のはるか向こうに名古屋市が望まれ、後に桑名と熱田の宮との、「七里の渡し」が設けられた地形がよく分かるのである。日本武尊や天武天皇は、養老山脈沿いの陸路、海路を辿ったものと思われる。

同じように、日本武尊の通ったと思われる道を図1、2の東岸に辿ってみよう。

「寛平熱田太神縁記」(890)によると、次のようである。日本武尊は景行天皇から東国征伐を命じられ、途中、伊勢大神宮の倭姫の許に立ち寄り、後の「草薙の剣」を授けられて尾張まで来た。尾張では副将の建稲種から、「私の故郷の氷上邑にぜひ寄っていただきたい」と誘われて氷上邑に寄り、稲種の妹、宮酢媛と結婚する。数日後、日本武尊と稲種は東国征討に出発するが、往途は日本武尊が海路、稲種が山路をとり、帰途は逆に日本武尊が信濃から美濃、尾張へと山路を、稲種が海路をとった。そして日本武尊が、篠城まで来たとき稲種の駿河の海での遭難を聞き、悲しみのあまり「現かな、現かな」といったので内津という地名になった。そこから、尊は鳴海を通って阿由知潟の氷上邑の宮酢媛の許に帰った。その後、伊吹山の荒ぶる神を討ちに行き伊勢で薨じる。この後、宮酢媛は尊から預かった「草薙の剣」を守る社を熱田に建てた(後の熱田神宮)。

また「張州府志」「尾張名所図会」は、内津山(元は現山といった)から白山への道を西尾(馬の尾が西を向いた)、明知(夜が明けた)、神屋、と日本武尊の伝説にまつわる地名としてあげている。

以上の書に見える内津、西尾、明知、神屋という地名は現在も内津から白山に向かって並んでいるし、当地には駒返り橋、御手洗宮など伝説に伴う地もある。宮酢媛の屋敷のある氷上、即ち現在の大高や、剣の社の熱田は図1、2に見える。

そして今、これらに見えない神屋から氷上は向かう道として、高蔵寺から東谷山の麓、守山という道が考えられる。なぜなら、

- 傷心の尊を慰めたという「馬の塔」の祭が篠木33カ村(高蔵寺、白山、庄名など)に伝わっていて、この祭は昔は庄内川を渡り吉根を経て竜泉寺、熱田へと向かったこと。

- 図4で分かるように、庄内川を挟んで高蔵寺、東谷山一帯は県内でも最も古墳の多い地方であること。しかも白鳥塚古墳など日本武尊との伝説のある古墳があること。

- 東谷山はかつては尾張山といい、山頂の尾張戸神社の祭神は建稲種とその父祖であり、高座山の五社大明神社に日本武尊が祭られていること。

- 高座(たかくら)(高蔵寺)は熱田神宮の摂社、高座結御子神社と関連が深いこと、守山区の川嶋神社もまた尾張氏の祖を祭ること、などからである。(これらは後の号で詳述する)。

以上、2つの古地図を元に推論を試みたが、これらのかかれた年代は不明である。図2の猿投神社のものは養老年間という伝承はあるものの、その数世紀前ともいわれる日本武尊時代とも考えられるし、逆に江戸時代に古代を想定してかかれたものと思われる。愛知県は、明治20年11月9日「後来観古ノ材料ニ供セシメントス」としている。いずれにしても遥かな古代に夢馳せる資料ではある。

郷土散策

白山信仰18

村中治彦 本誌編集委員

江戸期洲原詣の道その2

先号に江戸期紀行文を原文で記載したところ、難しいとの声があったので、一部手直しをして紹介したい。

「……(文政6年6月)七日晴、朝の間少々雲が出る。宿を出で、町裏にある中三四間ばかりの川の東堤を丑寅さして登る事七八町にして伊深村に出る。この村の戌亥隅より山へかかり四五町行くと、峠に茶屋弐軒有り。是より高澤まで壱里半という。……」

筆者はこの後、神野村で津保川を渡り高澤観音として知られる日龍峯寺(註1)に参詣している。そして、境内にある観音堂、薬師堂、二重塔、鐘楼などの諸堂や籠堂で行われる雨乞の様子などを紹介している。

「……須原へは籠堂の左より登る。上有知へは二里あって西にあたる。須原へ戌亥さして登る。この山道に三十三ケ所の観音を壱町毎に立てたり。…中略…籠堂十三町登りて下り六町にて上有知より津保金山への往還に出る。標石があり、右は津保金山道、左は高澤へ十八町とある。是を西へ七八町下ると樋ケ洞の入口に出る。この所より右手に細い道があり、流れに添って行くと須原へは壱里に遠しという。……」

この辺りの様子について、25,000分の1地形図「美濃」で調べると高澤観音は標高270mほどの所に位置している。紀行文にあるルートについては山道であるため、ほとんど当時のままに読みとれる。

一町毎に建てられた観音様や道標を求めて、往時の佇(たたず)まいを偲(しの)びつつ歩いてみたい旧道である。現在は高澤観音まで車で行けるので、機会をみて是非出掛けたいものである。

筆者は樋ケ洞から恵通谷と呼ばれる小渓流に沿って三十町ほど行き、郡上川(長良川)の左岸に出ている。

「……郡上川に添い東へ五六町も行くと、この間日陰にて至って冷たき所也。これより北へ行くこと四五町にして保木脇村也。…中略…須原は河西端にて河和へ廻れば半道も廻り道也。須原の宮は川の手前より舟を呼べば、須原の舟で渡してくれる。

河和へ廻れば舟賃三文、須原は舟賃十二という。保木脇郷の端の寺前から左へ田の中を川端に出れば、上手の方に須原の宮が見える。この所の川向こうは須原の御山で、桧、雑木の木立は、苗木の城山を川東から見るのに似ている。この川端を少し登り舟をこの川端を少し登り舟を呼べば渡してくれる。

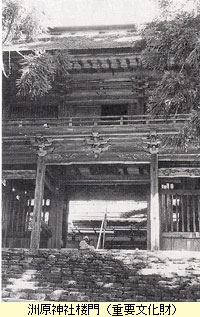

川端に鳥居があり、門は熱田西の御門(註2)に似たり。本宮左右に三棟有り。

拝殿その外すべて桧皮葺、神前正一位白山大神と有る。すべて造化は手をこめて煌々たり。宮の左にある数軒の社家は藁(わら)葺の屋根ではあるが、皆立派也。拝殿の絵馬は貞享・元禄等でそれより古きはなし。寛延年郡上城主より上りし神馬の絵馬が有る。本社並びに門の箱棟には弐つ巴を付けたり。門に戸なし。門の右手に小さき石のそり橋有り。熱田廿五挺橋(註3)の風也。この橋の所より郡上八幡の往還有り。須原の祭り三月七、四月八日、この日加賀の白山へ御出のよし、近辺迄神輿(みこし)出す由大いに賑々(にぎにぎ)敷(しき)祭(まつり)という。十月晦日(みそか)に白山より御帰りなれば、この節は御留守なりという。是迄尾州領なれども、是よりは郡上郡にて、加賀白山御壇内という。……」

第2日目の加治田から須原までの距離は焼く14.6kmである。第1日目の39kmから水野代官所・外之原間の約7kmを減ずると、外之原から須原まではおよそ46.6kmとなる。

原科磯松さんらの一行は、途中の休憩はほとんど無く、神社に参拝してお札を受け、昼食をとって少し休憩すると直ちに帰途についたという。

そして、朝は暗いうちに出立して薄暮の頃には帰着したという。

この時期午前4時出発、午後7時帰着、参拝と昼食、休憩1時間として計算すると、平均時速6.7kmの速足で歩行したことになる。

註

- 武儀町下之保にある真言宗の古刹。多宝塔は鎌倉時代建築の重要文化財である。

- 鎮皇門(ちんこうもん)のこと。この門の東側から王城を遥拝し、宝祚(ほうそ)の長久(ちょうきゅう)を祈ったところから起こった呼称。

- 熱田神宮御手洗川に渡せる石橋の俗称。正式の名称は下馬橋。

〈参考文献〉

「三の山巡」国立国会図書館

「尾張名所図会」

発行元

平成8年9月15日発行

発行所春日井市教育委員会文化振興課