郷土誌かすがい 第75号

平成28年11月1日 第75号 ホームページ版

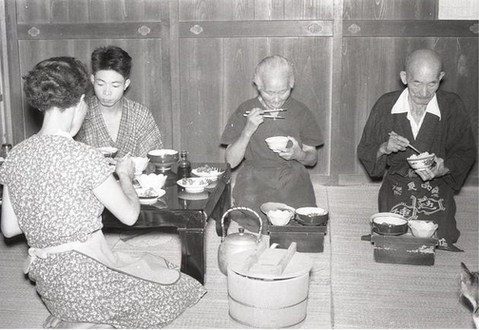

箱膳を使う老夫婦 ~民俗資料整理の中から~

安藤氏が30年間の調査で撮影した写真は約1,700枚に及び、ご逝去後、ご遺族がそのネガを春日井市教育委員会に寄贈された。紹介する写真はそのなかの1枚で、写真集と同じく、箱膳を使う老夫婦が写っているが、その横のちゃぶ台で食事をする家族も写し出されている。家庭内で食事のしかたが違うという珍しい写真である。

箱膳とは、各自の食器を収納する箱で、食事の際は蓋をひっくり返して食器を並べる膳として用いた。箱膳の時代は、一般的に同じ大きさ、柄の食器であったが、箱膳に収納して管理することで、食器に対する個人所有という意識を生じさせたと考えられる。ちゃぶ台の普及によって箱膳は激減するが、ちゃぶ台の時代に、家族で飯碗や箸の大きさ、柄を変えるのは、食器の個人所有の伝統かもしれない。写真の老夫婦、若い男性の飯碗をよく見ると、柄がそれぞれ異なっている。この写真は、箱膳からちゃぶ台への過渡期を写し出しているといえよう。

(中部大学人文学部日本語日本文化学科教授 永田典子)

木附の青年会 ~春日井市民俗調査報告~

永田典子 中部大学人文学部日本語日本文化学科教授

はじめに

私が初めて春日井市で民俗調査を行ったのは、平成12年のことだった。愛知県史編さん委員会特別調査委員の合同調査であったため、事務局が日程などの諸事を設定し、調査地として選んだのが木附だった。昔ながらの農村的景観という印象を受けたが、家並みは高蔵寺ニュータウンの押沢台、石尾台へと連なり、既にニュータウンの建設以前とは景観が変容していたようだ。それでも、大正生まれの方々が多くご健在だったので、昭和初期ごろからの生業、衣食住、社会生活、人の一生、年中行事、信仰、芸能などについて聞き取り調査を行うことができた。その成果は、『愛知県史 別編 民俗2 尾張』に春日井市の事例として報告されている。

平成25年には、春日井市教育委員会の依頼で、再び木附で聞き取り調査を行った。80歳代の男性5名に昔のことを思い出しながら話していただいたところ、青年会で活躍されていたころのお話が多く、平成27年に改めて男性2名から青年会について話を伺った。ある方が木附の昔を知る参考にと持ってきてくださった右高正則氏著『木附の昔話』という冊子にも青年会のことが記述されていたので、それも踏まえ、木附の青年会について紹介したい。

1 青年会の加入

青年会とは、明治以降、一定地域を単位として青年男子によって組織された年齢集団のことである。全国的に形成され、一般的に江戸時代以来の伝統的な若者組を改組して結成したものが多かった。

木附の青年会には規約があるが、成文化されておらず、先輩からの口伝と経験から会得しなければならなかった。規約によれば、加入年齢は高等小学校卒業の数え15歳とするが、この年齢に達した者が全員加入するわけではなく、長男のみが入会できた。長男は家を継ぐために木附に残るが、次男、三男は家を出てしまうからだそうだ。旧制中学校に進学した者は入会を3年間免除されたが、次第に旧制中学校への進学者が増え、加入者数が減ったためか、旧制中学校1年生時に入会するようになった。仲間入りに際しては、親に付き添われ、酒1升を持参して青年会のお日待の宿に赴き、先に入会した先輩から教わった口上を述べるのがしきたりだった。居並ぶ先輩たちを前にしての挨拶は、大変緊張し、この口上の仕方が悪いと、何度でもやり直しをさせられたそうである。

2 青年会の組織

『木附の昔話』によれば、15歳から25歳を「未青年」、26歳から28歳までを「本青年」といった。すべての行事は未青年に任せられ、祭事の献燈なども未青年が担当したので、未青年のうちに献燈頭もつくられていた。大正12・3年ごろまでは、春日井郡の青年会の大会が小幡ヶ原(名古屋市守山区)で開催され、そこでの剣道、銃剣術などに参加するのも未青年の役目であった。また、年齢は明確ではないが、年下の者を「若い衆」、年の上の者を「頭衆」と呼び、頭衆が若い衆を監督、指導した。

加入期間は、尾張地方でも地域によって異なり、25歳まで、徴兵検査まで、結婚するまでなど、さまざまな事例があるが、木附では28歳までとされており、その後は中老に仲間入りすることになる。脱会しても青年会との関係が切れるわけではなく、顧間として後輩の指導をする役目があったそうである。

3 青年会の規律

青年会に入ると、人々から一人前の人間として認められることになる。そのため、挨拶などの礼儀に関するしつけが厳しく、道で会ったときの挨拶として、朝の「おはようございます」、気候についての「お暑うございます」、「お寒うございます」、仕事を終えたときの「おしまいやす」などがあり、訪問先の玄関に入るときは「ごめんやす」と言わなければならなかった。

内部組織は年齢による序列が厳しく、若い衆は、頭衆が無理なことを命じても、絶対に服従しなければならなかった。先輩たちに酒をつぐときは「間に合わん者ですけど、お酌をさせてもらいます」と言い、また、春、夏の祭礼が終了すると、床の間の前で腕組みをしている中老衆に対し、上がり框に横向きに座り、「祭礼も無事に済みまして、おめでとうございます。中老衆ご苦労様でした」と挨拶しなければならなかった。

このような挨拶をはじめ、目上の者への対応は親からではなく、すべて青年会で学んだ。換言すれば、青年会が社会の一員として育成したのである。

4 青年会の活動

青年会では、お日待を1月・3月・8月に2日ずつ行った。このときに飯の炊き方、鶏の料理の仕方、酒のつぎ方などを先輩たちから教わるため、青年会に入会するといろいろなことが一人でできるようになった。お日待の2日目の朝、若い衆は早起きし、食事の支度をしなければならない。頭衆がゆっくり起きて席に着くと、若い衆は空腹をかかえながら頭衆の前に馳走を運び、酒をついだり、食事の給仕をしたりと忙しかった。酒の席では、「お酌を頼まれましたが、一向行き届かぬ者でございますが、なにとぞよろしくお願いいたします」と挨拶しなければならず、頭衆が食事を終えて席を立つまで若い衆は食事ができなかった。

青年会は木附の行事全般にもかかわっており、特に夏の天王祭りと秋の氏神祭りは青年会が中心となって執り行った。寄進者の家を回って祭礼の寄付金を集め、オマント(馬の塔)の奉納、お囃子の演奏、棒の手の披露を行った。また、盆踊りの提灯山づくりや敬老会も青年会の仕事だった。

戦後になると、娯楽のない人々を楽しませようと、名古屋の大須に芝居を見に行って覚え、上演したことがあった。最初は1軒の家を借りて行ったが、次の年は農業研修施設の広場で行うことになり、天王社の前に舞台を組み、家々から集めてきた道板で花道をこしらえたという。

なお、入会しても青年会の行事に出られないときがある。そのような場合は、出不足料として酒1升を持っていくことになっていたそうである。

5 木附青年会場

『木附の昔話』によれば、青年会場の建物は、大正7年(1918)ごろ、瀬戸の氷貯蔵会社の事務所と氷の倉庫を兼用していた建物を木附が買い受け、当地に建設したものだという。青年クラブとも呼ばれ、集会があるときは、2階の畳敷きの2部屋を会場として使用した。1階は、養蚕の盛んだった戦前までは繭の出荷場として使用され、また映画の上演に使用されていた。

木附コミュニティーセンター内にある「木附区の沿革史」によると、その後、老朽化によって昭和26年に取り壊され、名古屋陸軍兵器補給廠高蔵寺分廠の払い下げ建屋を移築して木附公民館を建設した。その費用を工面するため、昭和24年に青年会は保有する秋葉山を競売したそうである。この公民館が昭和55年に建て直され、現在の木附農業研修施設となった。現在、ここはコミュニティーセンターとなっており、地域住民の集う場となっている。

おわりに

戦時中に若者たちが召集され、青年会の活動が一時中断したことがあった。終戦後に彼らが復員してくると、青年会の活動が再開され、以前にも増して活発に行われた。しかし、時代とともに人々の価値観が変わり、地域の行事に積極的に奉仕しようとする人が次第に少なくなり、青年会は昭和28年に解散してしまった。

しかし、聞き取り調査に集まっていただいた方々は、青年会の活動によって培われた互助の精神を今もなお大切にされているようにお見受けした。木附が民俗の古態を比較的よく伝えてきている理由は、そこにあるのかもしれない。そのよき気風が生き続けるには、世代差を越えた地域共同体として取り組めるものが必要と考える。木附では、秋祭りの当日、夕方6時に祖父母などに連れられた子どもたち約200人が提灯行列を行うそうである。幼い子どもに自覚はないだろうが、このような行事に参加しているうちに地域共同体の一員としての意識が芽生えてくるのかもしれない。

地租改正に対する嘆願と高蔵寺村の離脱

近藤雅英 春日井古文書研究会会長

【手紙の内容】

明治の地租改正の話が出ると、よく質問されることがある。春日井郡の43か村で地租改正に関して嘆願してきたのに、最後の段階で高蔵寺村が抜けて、42か村になったのはなぜかということである。

最後まで嘆願を続け、この件を旧尾張藩主の徳川慶勝から救済金3万5千円を受け、明治14年度(1881)には地租を改めて見直すという県の確約を得て決着を見たのが明治12年(1879)2月4日のことで、高蔵寺村が嘆願のグループから抜けたのが、わずか2日前の2月2日であった。

ここに掲げた手紙は、43か村の期待を背負って嘆願を続け、東京に滞在していた林金兵衛と飯田重蔵に宛て離脱を告げたものである。当時の郵便事情からすると、手紙が届いたのは、2月5日すなわち決着の翌日と考えられる。

春日井市発行の『春日井市史(資料編)』には、林金兵衛の「歎願之始末控記」が翻刻されており、2月5日の欄に「高蔵寺村松本助十郎初メより二月二日発手紙ニ而、改租一件是迄委任候事相解キ候間、県庁江願戻ノ下書等相添申越し候、仍之此村ハ相省キ可申心得ナリ、先々一ケ村丈ノ事安堵罷在候」とある。7日の欄には「昨日高蔵寺村委任状返ス」ともある。

手紙は「寒威凛烈之候」で始まる。寒威も凛烈も激しい寒さである。清穆は健康を祝う手紙用語で、3行目までは挨拶である。被為渉は渉らせられと読む。偖(さて)に続く今般の事件というのが、地租改正に関しての嘆願であることは明白である。まず一方ならぬ苦労をかけていることへの感謝が述べられている。

内容に若干の説明を加えて要約すると、「今回の分賦は、当局が割り振ってきた村位・等級によるもので、規定を無視していることには従い難いため、万事委任して嘆願に加わってきましたが、今回の地価帳等の最終提出期限が1月31日と迫ってきたので、念のため嘆願を続けてもらうかを村民一同に諮ったところ、思いもよらず、それぞれがまちまちの意見を述べ、このような事態になってしまいました。いつまでも嘆願のグループにとどまっていては、かえって他の村の妨害にもなりかねないので、この際方針を替えて別紙のごとく当局へ願い出ると決定しました。今さらではありますがグループを離脱したいので御理解ください。この事は高蔵寺村1村のことで他の村を誘うようなことはありません。どうぞこの苦衷を察してくださり、委任状もお取り消し下さい。」ということになる。

勿論「頑愚ノ輩」というのは、無知な人たちをいうが、ここでは村人を謙遜していった言葉である。村の去就を、恐らく多数決でグループから離脱すると決め、それを林金兵衛らに告げ、委任状の返還を求めなければならない代表者の苦慮が窺える。

差し出し人は、その代表である高蔵寺村議員惣代の水野清十郎・松本五三郎・松本助十郎の連署である。議員とあるのは、地主の互選で選ばれた議員のことで、村の土地の丈量から面積を定め、1筆ごとの収穫見込みを算定し、村の地位・等級の銓評(査定)を行う役目を負っていた。

【別紙の意味するもの】

ここで、この手紙に同封されていた「歎願書」と題する別紙についても少し触れておきたい。要点は次のとおりである。

- 当局から達せられた地価帳の提出期限は、これまでいろいろな事情を訴えて延期を認められてきたものの、最終的には明治12年(1879)1月31日とされ、その期限が来てしまうこと。

- 東京での本局への嘆願は、7度とも却下され、採用の途が絶たれたので、裁判となれば長引くことは必至で、今後、困窮の上に困窮を重ね、生活の途を失うこと。

- 村民一同でしばしば集会協議の結果、地価帳を提出、未納分の地租の納入は年賦にしてほしいと嘆願すること。

- 万一、他村の税額が減少された場合は、同様に扱ってほしいこと。

この嘆願書は愛知県知事宛であり、その当局の地価帳の催促が厳しかったことは、「懇々説諭」とやわらかい表現をしているが、守らなければ処罰したり、土地を公売すると脅かされていた。期限を守って地価帳を提出するか、あくまでも林金兵衛らとともに嘆願に次ぐ裁判へのグループに残留を続けるかの岐路に立たされ、離脱の途を選択したことがわかる。

この集会協議は、当局の説諭を受けて実施したように述べている。しかし東京に滞在中の林金兵衛らは、嘆願の成り行きを逐次報告しており、国元では嘆願の却下が伝えられるたびに、村民が動揺し、巡幸中の天皇に直訴しようとしたり、大挙上京しようとして浜松で警察に阻止されたなど、一揆の一歩手前の不穏な動向が連日のごとく報告されていた。林金兵衛らが裁判所に訴えることを決心し、長期化することが否めないので、今後も行動をともにするかどうかを再確認したことへの回答である。

再確認は、高蔵寺村だけでなく、43か村全部に行われ、これを受けて、村々は意向を知らせてきたが、高蔵寺村以外は、「身命を抛ても」とか、「命あるかぎりは」、「一命あるだけは大磐石確固たる決心」、「村内違変これ無く」、「餓死の覚悟にて一同決心」、「公売法等の処分これ有り候か又は懲役その他の処刑相成り候とも地価帳調整等決して仕らざる」などと決意を述べた回答を寄せている。

中切村・下津尾村・下条原新田などは、あくまで嘆願を続けて欲しいことを述べ、収穫に見合わない高い地租額になる地価の押しつけは、とても承諾できない。嘆願が認められなければ、村中餓死する以外に道はなく、厳しい催促から一時のがれに、押しつけを承諾すれば、高額な地租のために、「亡村凍餒(とうたい。凍え飢える)に陥るは」明白と言い切っている。

高蔵寺村は離脱を決定するに当たり、愛知県知事宛に当局の分賦を承諾する代わりに「歎願書」の(4)のとおり今後の取り扱いを他村同様にしてほしいと願い出たものである。

林金兵衛らの願いが成就することを期待する意味合がこめられている一方で、願いが叶った場合に、せっかくこれまで行動をともにしてきたのにという悔いが残ることも頭をよぎっているようである。

【嘆願騒動の決着の後】

地租改正に関しての概略は、本誌69号(平成22年)に「林金兵衛に宛てた福沢諭吉の手紙」で述べたので、ここでは割愛するが、明治9年(1876)以降、土地の丈量を急がせ、収穫量を定め、地価の査定をする際の定めを無視し、村を単位とする等級付けをする方法が採られたのである。

等級付けは、収穫見込みを左右し、地租すなわち税にかかわる大問題で、等級の数字が小さい方が高収穫の地と見られ地租も高くなる。春日井地区では牛山村が6等級で最も高く、林金兵衛の居村和爾良村が8等級、高蔵寺村は9等級であった。

春日井郡では、丈量の段階で、田畑の面積が旧にくらべて、44.5パーセント増加を見ている。徳川御三家の故もあり、石高も比較的大目に見られ、石高に組入れられぬ隠し田が暗黙のうちに認められていた。それが容赦なく洗い出された上に、測り方の誤差として縦9掛横8掛すなわち28パーセントが容認されていたものを、10パーセントまでと厳密にしたので、これだけでも18パーセントの増加が生まれてきていた。その上の等級付けがまた杜撰であった。

前記のように回答した下津尾村などは面積の増加などもあり、7倍近い増税となる状態であった。

増税になる村は春日井郡193か村のうち131か村にのぼった。

林金兵衛が当初から訴え続けていたのは、規則に反した不当な押しつけでなく、あくまで順序を重んじて決定すべきことを願うものであった。

この件を扱った著述の中には、「地租改正反対」としているものが多いが、反対ではなく、国自らが定めた規定どおりに実施し、実態にあった村位を決めてほしいというものであった。

最初に林金兵衛らが嘆願に出京してから1年をすぎて、見通しは暗かった。これまでの出費で村民の負担は大きく、この先どれほどそれが嵩むか予測もつかない状況であった。

この件は、春日井郡の東部で増税村が多いのに対し西部では少なかった。各村の対応にも相当の差があった。一時、林金兵衛らの嘆願に、春日井郡全体の地租額が変わらなければ、村ごとの分賦は全郡の協議で変更してもよいとの回答を得た際も、協議の場に西部の村々は出席せず、協議が成立しない事態もあった。東部の地租を下げれば、西部の増租は明らかであるから当然ではあった。このこともあり明治13年(1880)2月5日に春日井郡が東西の2郡に分けられたのは、明治14年度(1881)に実施予定の地租の見直しをスムーズにするためといわれた。なお林金兵衛は、初代の東春日井郡長になった。

また林金兵衛の頌徳碑が上条町にある。飯田重蔵の頌徳碑は旧下街道の鳥居松町の観音堂の横にある。いずれも最後まで一緒に戦った42か村の代表が建立した。また今回の一連の嘆願で村の費用を多大に要した点もあり、福沢諭吉のすすめる「倹約示談」という節約運動にも、ともに参加している。

これらに高蔵寺村の名はなかった。

(注 古文書は春日井市教育委員会所蔵)

春日井の橋名が発するもの

櫻井芳昭 市文化財保護審議会会長

1 はじめに

橋名は架橋場所の地名を付けるのが一般的である。しかし、特別な事情や特定の意味をこめる必要がある橋には、特色ある橋名が付けられている。これらは「名のり橋」ともいえる名称で、特別の情報を発している。こうしたことが考えられる「橋の物語」を追ってみたい。

2 春日井の橋

(1) 江戸時代の橋

尾張藩は防衛の観点から架橋には消極的で、庄内川では枇杷島橋が主街道に架けられた唯一つの大橋であった。渡河は徒(かち)渡り・船渡りが基本で、渇水期だけ流心部に仮橋が設けられて、通行者の便宜を図っていた。

小さな川は架橋が容易なことから、村内の主要な道には農民によって自分橋が架けられていた。『寛文覚書』(1661~72)によると、市内19村に73(板橋54、土橋18、石橋1)の橋が確認できる。多い村は田楽10、内津8、下原と関田の各7である。田楽村では天保12年(1841)の「村絵図」には、入鹿用水路5、新木津用水路4、西行堂川3の12あり、村の東西をつなぐ主な道に架橋されている。

内津村は『往古より覚書帳』(1671)に「橋八か所、内板橋二(長さ二間半、横一間半)、土橋六(長さ一間半、横一間)でいずれも内津町内にある」とあり、下街道が内津川を横切る所や川を渡って寺社や屋敷に入る箇所に設けられている。

明和7年(1770)の勝川村では「村南出口 板橋長さ十一間(19.8m)、幅二間(3.6m)」とある。これは地蔵池に架かる下街道の橋で通称「ドン橋」と呼ばれていた。「北小牧道筋 板橋長さ四間(7.2m)、幅九尺(2.7m)」は新木津用水路であろう。「往還筋南堤之内に土橋三、長さ六尺(1.8m)、横五尺(1.5m)」とあり、これは低地の水路で主要な村道につながる所に架かっており、勝川村内の主要道の移動はほぼ連続していたと考えられる。

(2) 現代の橋

春日井にある道路橋460(平成25年、歩道などは除く)について、橋名の内容を分類すると、最も多いのは地名で町名と小字名が約半分、無名橋151で、残りの99が民俗、施設、地形、瑞祥、歴史的事項など多彩な名称である。このうち、特色ある17橋について、3つの視点から橋名が発している意味を検討してみたい。

3 特色ある橋名

〔景観、施設に由来する橋〕

(1) 城嶺(しろがね)橋 (玉野町)

定光寺の庄内川に鉄筋コンクリートのアーチ橋がある。現在の橋は3代目で、京都四条大橋を模したもので、初代は明治43年(1910)に竣工している。集落や駅もない定光寺の玉野川渓谷に、立派な橋ができたのはどうしてなのか。不思議に思って調べてみると、尾張徳川家の菩提寺である定光寺住職を中心として、定光寺一帯を観光地にする大構想が推進されたからであった。明治39年(1906)に「定光寺保勝会」を立ち上げ、地元が、徳川家、名古屋財界に呼び掛けて賛同を得て、「名古屋開府300年」を記念して架橋したのである。しかし、翌年の大水で流されてしまい、大正元年(1912)に2代目の吊り橋が完成した。この時から、定光寺駅新設運動が本格化したが、駅が開設できたのは大正13年(1924)であった。

城嶺橋の由来は、定光寺山の嶺から名古屋城が眺望できることから命名されたという。この橋は名古屋と定光寺を結ぶ絆の象徴として機能してきたのである。高層ビルが増えた最近では、天気のいい日は定光寺からの眺望はすばらしい。名古屋の奥座敷・定光寺駅で下車し、玉野川渓谷から城嶺橋を渡りながら周囲の景観を楽しみ、自然林の中を歩いて定光寺を目指す経路は、格別のおもむきがあり、いい気持ちになることうけあいである。

(2) 生目(なまめ)橋 (林島町)

県道春日井長久手線の内津川に架かるこの橋は、沖積地真ん中の堤防上の小高い所にあるので、橋上からの展望がすばらしい。昔は周囲には田畑が一面に広がって障害物はなく、四方が遠くまで見渡せた。東に定光寺の山々、西に名古屋城、南に龍泉寺の山、北には御嶽山などの山並みや建物が眺望できたので、これが橋名の由来といわれる。「生目」の漢字を見ると、怖い感じを想起する人もあるが、「自分の目で直接景色を眺める」という素朴な意味である。

この橋は昭和29年の建造で、「講和記念」のプレートが側名版(左岸右手側)にはめられている。昭和26年9月8日、日本がサンフランシスコ平和条約を49か国と調印した記念の施設である。

(3) ふもと橋 (玉野町)

中央線のうぐい川鉄橋の北側に短い橋がある。これは昭和16年名古屋陸軍兵器補給廠高蔵寺分廠へ通じる引き込み線の鉄橋であったが、戦後線路が撤去された後は、鉄橋はそのまま残され床を詰めて道路になっている。平成18年、耕地整理のときに橋を補修した。そして、下流の河鹿(かじか)橋で行っていた玉野の精霊流しを集落から近いここで実施することになった。いままでは無名橋であったので、橋名を地元で募集した。高座山の麓にあるので「ふもと橋」がよいということで衆議一決し、標示板も設置された。

(4) 四ッ池橋 (堀ノ内町)

四ッ池は内津川の河川敷に4つの池があり、上流2つが神領村、下流2つが堀之内村の管理で江戸時代から灌漑用水として利用されてきた。神領の区画整理は平成4年から始まり平成24年に完了し、堀ノ内の区画整理は平成5年から始まり平成20年に完了した。池は埋め立てられて消失したが、同15年に「四ッ池橋」が神領駅北口から内津川を渡って架設された。「長さ60m、車道9.1m、歩道8.4m」の鉄筋コンクリートの堂々たる橋で、渡り初めの行事が盛大に行われた。

橋名に池とは意外であるが、河川敷の余剰地に池を設けて貯水して灌漑用水としていた名残を示す名称として貴重である。

(5) 岩割瀬橋 (玉野町)

天保12年(1841)の玉野村村絵図の玉野川(庄内川)に「はし」と書かれているので、何らかの橋が設けられていたに相違ない。この時代の村絵図には庄内川の橋の記載はほかにないので、ここが最初であろうか。しかし、ここは岩割瀬の渡しであり、夏の増水期は舟渡し、冬の渇水期は川中に杭を何本も打ってその上に板を載せて仮橋が設けられた。このような年中利用できる本格的な橋ではなく、一時的な仮橋なら、勝川、松河戸などにもあったので、ここを特別視することはできないかもしれない。

川を渡って東へ片落坂を登ると定光寺・沓掛から木曽へ、西へ曲がると水野代官所へ通じていた。玉野道や内津方面から来た人たちにとって分岐点になる重要な地点であった。

現在は玉埜(たまの)橋と呼ばれ、長さ72.2m、幅は1車線の2.5mと狭く、橋上ではすれ違えないので、慎重な確認が必要である。

(6) 勝川橋

橋名は地名が付けられている。「勝川」は庄内川を歩いて渡れる所という意味で「徒歩(かち)川(かわ)」といわれた。徳川家康が小牧・長久手の戦い(1584)で、この地に進軍した時、庄屋に地名を尋ねると「かちがわ」と答えた。家康は「戦いを前にして、勝川とは誠に縁起が良いと大喜びしたことから「勝川」が使われるようになった」との伝説があるが、これは安食荘絵図(1427前後)にすでに記載されていることから事実ではない。「勝川」の漢字は地元の選定であったと考えられる。

勝川橋は江戸時代までは徒歩渡りが基本であったが、明治9年(1876)幸心村(守山)の人が架橋願を出して木橋長さ80間(144m)、幅1間(1.8m)を造って橋番を置き、有料の通行であった。洪水による流失のため、同15年(1882)には堤防松で架橋した。同33年(1900)、中央線が名古屋から多治見まで開通した頃には、欄干付き、橋脚18、厚い横板敷きの橋床で、荷車がすれ違えるゆったりした構造の木橋が架かっており、並行して鉄橋の上を汽車が煙を吐いて進んでいた。大正8年(1919)新しい木造橋(長さ160m、幅4.5m)が竣工したが、同14年には流失したため、昭和初め、待望のコンクリート橋が完成している。現在の橋は長さ301.2m、幅27.5m(6車線、歩道付)で平成3年に50億円で竣工した国道19号の立派な永久橋である。

〔歴史的事項にちなむ橋〕

(7) 御幸橋 (御幸町)

明治天皇の中央道巡幸での春日井地域は、明治13年(1880)6月30日の通行で下街道を内津-坂下-鳥居松-勝川と進み、名古屋へ行く予定であった。しかし、梅雨時なので勝川村南から庄内川までが浸水する心配があるため、ここで西に折れて八田川を渡って、稲置街道に出て名古屋の清水町へ達する経路に変更された。早速、勝川村役場で道路の修築と橋の新設陳情書を5月30日に県へ提出した。県の回答は6月1日付けの超スピードで、「架橋は全面負担するが、道路は地元で賄いなさい」となっていた。これを受けて勝川村では村民総出で突貫工事に入った。このとき八田川に橋(長さ22m、幅3.6m)を造って「御幸橋」と命名し、道も「御幸街道」とした。

御巡幸当日は前日来の雨で、勝川警察署から勝川橋までの下街道筋は、冠水して通行不能であったが、御幸街道は少しの故障もなく、天皇の馬車は無事通過することができた。林金兵衛東春日井郡長以下は、ほっと胸をなでおろした瞬間であったであろう。

(8) 巡見橋 (六軒屋町)

この橋名が付いたのは、江戸幕府からの巡見使一行が通る巡見道整備のときに架けられた橋だからである。巡見使は将軍交代時に全国に派遣され、各藩の全貌をつかむため、農民から直接説明を聴取した。

天保9年(1838)の経路は志段味(守山)から庄内川を渡り、神領、関田、下原、田楽を通って小牧宿へ向かった。当時の文書には「巡見道は以前とは振り替え、水門に橋を架け、六軒屋から南下原へ案内する。橋は長さ八間(14.4m)の土橋で、材木は田楽村二本山で下され候」と記されているので、このときに新設された橋である。現在の巡見橋は、市道4225号、長さ24.5m、幅員は車道5.5m、歩道2mで、昭和55年に完成したものである。

巡見使制度は参勤交代とともに、江戸幕府の政治的安定を保つ重要な政策として機能していた。

(9) 御殿橋 (朝宮町)

尾張藩は領内巡覧の拠点として藩内に14か所の御殿を造営した。巡察や遊猟を行って、領内の状況把握や兵馬訓練の拠点にしていた。春日井には朝宮と坂下に御殿が設けられ、初代藩主義直公がよく訪れていた。朝宮御殿は春日井原の東寄りにあり、この辺りは原野が広がって、狩猟には絶好の場所であった。このすぐ南の新木津用水(寛文4年・1664)に御殿橋が架けられている。これができたのは御殿の廃止後なので、朝宮御殿が江戸初期にあったことにちなんで、橋名にしたと考えられる。

(10) 天王寺橋 (稲口町)

八田川の市道に天王寺橋がある。市内には津島の「天王」にちなむ橋名が多いが、「天王寺」は珍しい。この名が付いたのは、大阪の四天王寺住職に就任した地元生まれの吉田源応が橋を寄贈したからである。

源応は嘉永2年(1849)稲口村に生まれ、12歳で出家、龍泉寺で修業し、27歳で密蔵院住職になった。その後、天台宗の本部で活躍し、天台座主を2度勤めた高僧である。明治22年(1889)四天王寺住職になったとき、ふる里に何か恩返しをしたいと思い立ち、「稲口村の人たちが勝川への行き来に困っていた八田川に橋を架けよう」と決意した。資金、資材、人手を手配して、1年で木橋を完成して、駕籠に乗って故郷入りを果たした。当初、橋名はなかったが、誰いうことなく「天王寺橋」と呼ぶようになった。

平成11年、稲口新田開発350年を記念して作られた「稲口音頭」では「源応僧正名付け親 天王寺橋渡りつつ むかしゃ新田いまは町」とあり、源応さんをふる里の偉人としてたたえている。

(11) 記念橋 (八事町)

地蔵川に架かる橋の周辺には、記念になるような目立つものは見当たらない。地元のお年寄りに尋ねると、昭和2年の鳥居松駅開設(昭和21年に春日井駅と改称)を記念して造った橋だという。この駅は請願駅なので、用地、関連施設、資金などを全面的に地元で負担するため、地域住民や有力者から寄付金をつのって進められた。中央線の駅と八事、鳥居松間の移動を便利にして連続一体化し、春日井の中心街に発展させることを目論んだ。この間の幹線は現在の「春日井停車場線」に沿う地域で、「記念橋」は中間にあり、駅との往復では必ず渡る経路なので、設定した意図は理解できる。

駅開設から90年近くになるが、街の発展策は目論見のようにはならなかったが、春日井駅の新駅開設を契機として新しい充実策が出てほしいと期待している。

〔民俗、伝説に由来する橋〕

(12) 善光寺橋 (下原町)

この橋のすぐ東に善光寺如来、西国三十三観音など7基の石仏群が並んだ一角がある。お盆の夕刻、御詠歌が聞こえてくる。四隅に笹竹を立て、間に提灯を付けた細縄で飾り、石仏に花、ローソク、線香が手向けられ、中央に供物が供えられている。敷物のところに揃いの白衣を着た御詠歌組7人が座って、鐘と木魚のリズムに合わせて、ゆっくりした調子の歌が30分ほど続いた。これは村中安全祈願をする古くからの夏の行事である。

村にはかつて念仏講があって、江戸時代から大正期までは毎年信濃の善光寺へ代参していた。石仏群中央の一番大きな三角錐の石仏には「奉善光寺如来」と刻まれており、善光寺と御縁の深い村であったことがうかがえる。

(13) 天王橋 (牛山町、大手町、外之原町、明知町)

この名の橋は市内で4か所あり、共通点は津島神社のお札を祀る辻天王が近くにあることである。津島神社の本尊牛頭(ごず)天王は疫病(腸チフス、コレラ等の流行病)の悪霊を防御する神なので、各村では村境に祠を建てて祀っている。天王社で名高いのは京都の祇園社(八坂神社)で、東国では津島天王社が代表的である。尾張の各村では6月15日(現在は7月)の祭礼に代表を派遣して、お札を受けて帰り、村で天王祭を行うところが多かった。昔は疫病の原因や治療法が分からなかったので、これを鎮めるため神仏に頼ることが重視された。

牛山の天王橋は老朽化のため新設工事が進められ、平成27年7月18日に竣工式が行われた。3世代による渡り初めが厳かに行われて完成を祝った。欄干が朱色のしゃれた橋で、全長24.7m、幅5m、事業費1億3千万円と本格的な橋である。

明知町の橋名は「御天皇」の漢字をあてている。しかし、天皇が通られた橋でもないので、橋の近くにある天王にしたほうがいいという意見があって、橋名変更願が出されたが今のところはそのままになっている。

(14) 極楽橋 (南下原町)

地獄と対でよく使われる極楽という珍しい橋なので、近くの林光院の住職さんにいわれをお尋ねしたら、「先代から聞いているのは、南下原の人たちが八田川の丸太橋を渡って寺近くのお墓に参りに行くときの橋なので、皆が極楽へ行けるように願ってこの名で呼ぶようになった」との説明であった。地名が多い橋名のなかで、みんなの願いがこめられた納得のいく瑞祥である。

(15) 鹿乗橋 (高蔵寺町)

鹿乗と下水野村入尾との間の庄内川に架かっている。明治43年(1910)に竣工し、現在も使われ、道路用鋼アーチ橋としては全国最古の歴史的橋梁で、庄内川アーチ橋群として愛知県の近代化遺産として報告されている。

橋名の由来は、「東谷山の祭神が白鹿に乗って渡河した」という言い伝え(『高蔵寺町誌』)で、玉野川に「鹿乗ヶ淵」の地名ができ、ここから「鹿乗」が命名された。この説のほかに「高蔵寺の本尊薬師如来が玉野川の深淵から白鹿に乗り、龍燈を献じ現れた」という言い伝え(『春日井の地名』)がある。

(16) 伊勢松橋 (下原町)

勝川からの八田川の大草道と小牧道が合する村の西出入口にあり、むかしは大きな松が2本あった。戦前はこの塚の横に「大松屋」という駄菓子屋があって、お祭りのときにはよく賑わったという。伊勢講の代参での伊勢参りのときは、ここに参集して送り迎えした。下原村は犬山の成瀬家の領地であったので、御用のあるときは「ほら貝」を吹いて村人を集めたという。現在は耕地整理の際、新しい伊勢塚の碑が築かれ、趣のある一角になっている。橋名は伊勢塚と大松にちなんだ命名である。

(17) 河鹿(かじか)橋 (玉野町)

飼野の県道下半田川春日井線のうぐい川に架かる橋は、江戸時代にはなく、岩づたいに川を渡った。あるとき、雨で川の水が増水しているにもかかわらず、先を急ぐ旅人が無理に渡ろうとして、急流に流されて水死するという事故が2度も続いた。この事故を悲しんだ飼野に住む文吉が、自分のお金で長さ15mの欄干の付いた堅牢な橋を架けた。文吉の功績はやがて水野代官所に聞こえて、褒美が与えられた。明治に入り、県道下半田川線が建設され、「うぐい川橋」が架設され欄干橋の利用は激減した。

この一帯が昭和25年「愛知県立玉野川公園」に指定されたとき、中州に造成された公園に入る主要経路として、欄干橋を撤去して、コンクリート製の「河鹿橋」(昭和29年)が造られた。その後、行楽地として賑わったが、やがて来遊者も減少して、竹林や雑木林が目立つようになったが土壌がよく、平らな土地なので、現在は「玉野ふるさと農園」になっている。

橋名は、谷川の岩間にすむ「カジカガエル」に由来している。体の色は暗褐色で、後足に吸盤があり、雄は美声を発するので飼育する人もあるという。

4 おわりに

橋名は多彩な願いをこめており、地域を代表する地名、事柄、施設、瑞祥など実にさまざまで、親しみやすく好感をもたれる名称を選んでいる。橋が架かる地点は、転換点、結節点であるとともに、地域の生活拠点になっている。橋名が発している意味を地域と結びつけて味わうと、地域理解が深まることが期待できる。

現在、橋の地点はどこも特別気にすることなく、連続して移動できるので、渡河地点であることを忘れるほどである。しかし、洪水などの災害に直結する危険をはらむ地点であることに変わりはないので、ときには思い起こすことが必要である。橋はわたしたちの暮らしを縁の下から支える存在であるが、折に触れてじっくり見つめ直して、その意義や働きに注目することも大切である。

【主要参考文献】

村瀬佐太美『日本の木の橋・石の橋』 1999 山海堂

三浦基弘、岡本義喬『橋の文化誌』 1998 雄山閣出版

春日井郷土史研究会『春日井の散歩道』 2003 知書之屋本舗

『瀬戸市史』通史編下、資料編5、6 2010、2006、2007 瀬戸市

『新修春日井市近世村絵図集』 1988 春日井市

『私たちの町いなぐち』 2000 春日井市稲口町内会「稲口町350年祭実行委員会」

『愛知県の近代化遺産』 2005 愛知県教育委員会

服部博昭『玉野のいま昔』 2014 玉野の昔話会

『高蔵寺町誌』 1932 高蔵寺町

春日井郷土史研究会『春日井の地名』 1977

幻の巨大伽藍 勝川廃寺 ~古代寺院造営の歴史的背景、未来への継承~

1 はじめに

勝川町5丁目一帯は古瓦の散布地として知られ、昭和50年代以降、区画整理の施行に伴い愛知県・春日井市による継続的な発掘調査が実施され、古代寺院(勝川廃寺)のほか、環濠集落、古墳(勝川古墳群)等、弥生時代から近世に至る市内屈指の複合遺跡(=勝川遺跡と総称)と判明しています。勝川遺跡の推定範囲は東西約600m・南北約400m、立地地形上は段丘崖から庄内川・地蔵川の氾濫原にかけての広大な地域に及びます。

2 勝川廃寺造営と歴史的背景

勝川廃寺は7世紀後半に造営を開始し、その後、9世紀後半頃まで存続したと推定されます。寺院は弥生時代から古墳時代まで継続した墓域(方形周溝墓)や古墳群の故地に造営され、造寺に際して墓を破壊し、伝統的な造墓思想を否定するかのような在り方が認められます。古墳時代はヤマト王権による統合が進む一方、未だ有力な豪族が割拠し、各地域の豪族はヤマト王権と連携することで地域の支配権を維持し、権力の象徴として巨大な墳墓=古墳を築造しました。勝川廃寺の造営は、かつての政治的記念物である古墳を否定し、古墳時代から律令時代へ、天皇を中心とする中央集権的な新たな国家体制への移行を示唆しています。

3 勝川廃寺と瓦

寺域は区画溝により東西227m・南北148mに及ぶことが判明し、複数の掘立柱建物を検出しています。塔・講堂・金堂等の配置・構成は不明ですが、当時、眼下を流下する庄内川は水上交通路としても利用され、高層の塔や荘厳な伽藍はランドマークとしての威容を誇ったと推測されます。

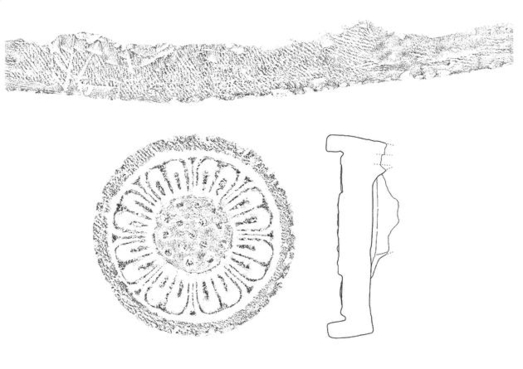

出土した瓦は大きく2種類=川原寺式・藤原宮式に分類され、それぞれの分布域にまとまりを有することから、伽藍の段階的な造営過程を示すものと考えられます。本稿において紹介する瓦は、勝川廃寺の推定域内において伊藤茂・光伸父子が採集された資料の一部で、昨年度に市へ寄贈頂いたものです。本瓦は、軒先を葺いた軒丸瓦の文様部分(瓦当)が完全な形で遺存し、直径22.8cmを計測する大型のものです。文様は、川原寺式系の蓮の花をかたどった「複弁八葉」の蓮華文で、外区や側面に成形時の縄目タタキの圧痕を残しています。瓦は屋根に葺きおろすため、建物が倒壊した際に破損することが多く、本資料のように良好な状態のものは極めて稀で、大変貴重です。

4 まとめにかえて

古代寺院には寺院地に官衙等の政治的施設が隣接し、地域の拠点的な性格を併せもつ事例があります。勝川廃寺は一地域の寺院としては破格の規模を有しており、複合的な空間として機能した可能性は、春日部郡衙を勝川に比定する仮説とも密接に関係します。大型の瓦は、それを支持する重厚・堅牢な屋根・柱構造を示唆し、地域有数の規模を誇る壮大・荘厳な伽藍が存在した可能性を物語っています。寺院の実態・郡衙併存の可能性について、解明には多くの課題を残していますが、「勝川」の政治・経済・交通の要衝という地域性は、古代から現代につながる要素の一つに挙げられます。幻の巨大伽藍を象徴する「瓦」は、歴史的先見を将来にわたって活かすため、未来へ伝えるべき貴重な文化遺産です。

(事務局)

発行元

発行 春日井市教育委員会文化財課

郵便番号 486-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話番号 0568-33-1113