郷土誌かすがい 第63号

平成16年10月15日 第63号 ホームページ版

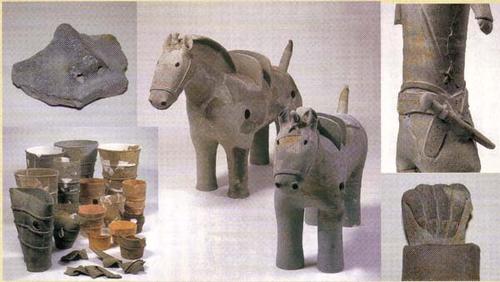

二子山古墳の埴輪 古墳時代後期・6世紀

二子山古墳(春日井市二子町)からは人物・馬など数多くの埴輪が出土していますが、これらは全国的にも珍しい須恵質埴輪とよばれるもので、一般的な褐色・軟質の埴輪に対して灰色・硬質をその特徴とし、窯を用いて高温で焼かれています。埴輪のもつ「素朴な土人形」というイメージとは異なる、規格性と写実性が二子山古墳の埴輪の持つもう一つの特徴です。何故このような埴輪がつくられたのか、その理由として、二子山古墳の埴輪の生産地とされる下原古窯跡群(春日井市東山町)が本来須恵器(陶器の一種)を焼いた窯であり、須恵器工人が埴輪の生産体制の中に組み込まれていたことが大きな要因と考えられます。本来的に粘土の造形・轆轤の扱いに長けた須恵器工人による類い希なる埴輪つくりは、1メートルを超す大形の馬や人物、同じ形の埴輪を大量につくり上げることを可能としました。

写真の馬は愛嬌のある表情をしていますが、鼻面やたてがみなどの表現は非常に写実的です。人物埴輪では、鼻をより写実的にみせるため内側から押し出して形を整え、さらに側面に粘土を貼り付けて小鼻を表現し、鼻の穴まで空けています。手をみてみると、指を1本ずつ丁寧に貼り付け、爪の表現まで行っています。この他、太刀や帯などの持ち物の表現も非常に写実的で、衣服は縫い目を表現し、重ね着をする場合、実際の服と同じように薄く粘土を引き延ばして貼り合わせています。これらのことから、実際の表現とその手順を粘土で再現したといっても過言ではないでしょう。

埴輪は本来的には古墳の上に組み合わせて配置するもので、二子山古墳の頃、6世紀に入ると一体一体の写実性よりも、モノが持つ特徴をむしろ誇張した表現とすることが一般的となります。粘土の成形技術に長けた下原古窯の須恵器工人も埴輪つくりに関しては素人で、その意味までは理解していなかったと考えられます。二子山古墳の特徴的な埴輪は、モノを象るという埴輪本来の意味を、モノを写し取る(写実的表現)という須恵器工人の独自の理解の下、轆轤とその卓越した成形技術により生み出された形といえるでしょう。

事務局

郷土探訪

春日井をとおる街道21 駕籠での通行

櫻井芳昭 市文化財保護審議会委員

1はじめに

江戸時代の陸上交通は、徒歩が基本であり、交通手段としては馬と駕籠で、車はごく一部しか使われなかった。駕籠の研究は交通用具としての一般的な解説が中心で、利用実態まで迫った報告は見られない。愛知県に現存する駕籠を調査すると共に紀行文などを活用して、春日井市域での駕籠利用の実態についてまとめてみたい。

2駕籠に対する江戸幕府の政策

慶長20年(1615)の武家諸法度で乗物公許の身分を定めた。それによれば、大名や徳川一門の人たちは乗輿の許可は不用、医師・陰陽師、60歳以上の人、病人は許可を得て乗輿、公家・出家は制限がなかった。その後、寛永6年(1629)、同12年(1635)、延宝9年(1681)と緩和が進み、乗物を使える身分は前記のほか大名の嫡子・庶子、1万石以上の城主とその陪臣・奥向女中・医師・陰陽師・50歳以上の者・病人に拡大した。乗物利用は身分によって制限があったが、街道での駕籠は運賃を払えば誰でも利用することができた。

人が乗る交通手段は乗掛馬(荷物を馬の両側に付け、その上に布団を敷いて人が乗る)・三宝荒神(乗掛馬の左右に櫓を置き3人が乗る)・軽尻(1人と荷物5貫目まで)、乗物・駕籠などである。

街道での駕籠は宿駕籠・山駕籠があった。宿駕籠は公用人馬で通行する者に各宿の問屋場を通して公定賃銭で出される質素な駕籠である。だから、武家の道中では主人は自家用駕籠に乗りお供が宿駕籠を使用する場合が多かったようである。山駕籠は自由営業の駕籠かき・雲助と利用者が交渉して相対賃銭で乗る駕籠で、箱根など山路で多く用いられた。

江戸市中では辻駕籠が寛永8年(1631)600挺あったが町人が駕籠に乗ることは禁止であった。延宝3年(1675)辻駕籠は300挺に制限され武士と特別許可された60歳以上の老人だけが乗ることができた。元禄13年(1700)生類憐みの令の関係で「極老の者、病人、女、小児」は乗ってよいという緩和策が出されるとともに、極印し伝馬町助成の税を月々銀三分納めることになった。これに伴って駕籠は急増し翌年には3612挺になった。このため、町人が病気でもないのに駕籠に乗るなど濫用が目立つようになり、規制するようになった。元禄16年(1703)には課税が廃止され、正徳3年(1713)辻駕籠は再び600挺に制限され焼印登録制になった。しかし、いったん拡大した駕籠は町人や駕籠かきの規制反対が根強く、抑えることは難しい情勢が続いた。ついに、町奉行大岡越前守の裁量で享保11年(1726)制限令は撤廃され自由化された。

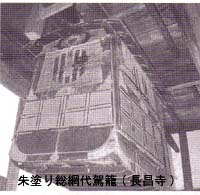

3春日井市域に現存する駕籠

これまでに現存が確認できたのは13挺で、所蔵先は寺院8か所9挺、市文化財課3挺、市立郷土館1挺である。駕籠の種類では、僧侶用の総網代朱塗駕籠が7挺と最も多く、次いで僧侶用網代駕籠が3挺で、腰黒寺籠、庄屋駕籠、四つ手駕籠が各1挺となっている。愛知県全体でも僧侶用の駕籠が最も多いことは同じであるが、武士、医者、輿入れ、庄屋、商人、宿駕籠など多様であるのに対して、春日井は僧侶用への集中度が高いといえる。

春日井での主な駕籠の利用について見てみたい。

- 密蔵院

玄関の天井に2挺の駕籠が吊るされている。一つは総網代朱塗駕籠で、通称長棒駕籠といい、6人で担ぐ高級仕様の住職用であり、もう一つは網代駕籠で切棒駕籠ともいい、役僧用の4人担ぎである。

密蔵院は江戸幕府から135石余の禄を受けており、将軍の代替りと住職交替時に江戸城まで出向いている。天明8年(1788)2月6日、41世最歓僧正は前年就任した11代将軍家斉から朱印状を頂戴するため江戸へ出立した。この時、僧正と末寺の代表は駕籠に乗り、供侍と寺男のお供を従えての道中であった。駕籠を担ぐ者は野田から宮の宿までは地元の寺男で担当し、東海道は各宿の人足によったと思われる。帰りは、中山道から木曽街道に入り味鋺原で休息して、3月26日に到着している。

このほか、尾張藩主の日光社参や御神忌には、僧など70から80人で那古野まで行き、約350人の殿様の行列に加わっていた。京都延暦寺日増院の法会、名古屋東照宮祭礼及び兼帯している名古屋の尊壽院へは毎月2回ほど駕籠で出仕していた。 - 春日井市立郷土館

稲口町の吉田初枝氏から寄贈された腰黒の寺籠が置かれている。これは密蔵院、四天王寺の住職、天台座主を2回にわったて務めた稲口出身の吉田源応のお国入りの時に使われたものであるという。源応は嘉永2年(1849)に生まれ、11歳で竜泉寺に入り、17歳でここの住職になり、27歳で密蔵院住職、41歳で大阪四天王寺の住職になり、地元の八田川に天王寺橋を寄贈した。55歳で242世天台座主に就任するとともに、覚王山日泰寺住職を兼務することになった。明治36年ころふるさとを訪れるとの報を聞き、地元では出世した源応を丁重に迎えるために駕籠を特注して対応した。当日は勝川駅へ代表が迎えに出て、稲口の実家まで行列を組んで駕籠でお送りしたという。その時の揮毫「倹は宝なり」は現在も稲口公民館に残されている。

4春日井での駕籠による通行

木曽街道は 藩営街道であったので、尾張藩の参勤交代の33回を始め高録藩士による駕籠利用の通行があった 。また、江戸からの巡見使や尾張藩士の村々巡回などで駕籠を使ったが、この他は少なかったと考えられる 。

- 横井也有の 内津草

文人也有は 安永2年(1773)8月、内津の俳人長谷川三止のかねてからの招きに応じて、城南不二町(名古屋市中区)の庵を 供とともに丑三ツ(午前2時)ころ出発した。70歳を越える高齢の也有は 駕籠に乗って寝静まって、往来の人影が絶えた市中を抜けて大曽根から下街道に入っている。庄内川では 、

「ずさども、あな冷たやなど笑いののしる声に 、

我は駕よりさしのぞきて かち人の蹴あげえや駕に露時雨」

従者の 声を聞いて外の様子をのぞいているので、窓のある囲いのついた駕籠であろう 。

夜の 明けた鳥居松で朝食後、杖をつきながら大泉寺まで一里ばかり歩いている。

「山がらの 出てまた篭にもどりけり(中略)

駕たてるとこらどこらや蓼の花昼ばかり内津につく。」

途中、休息を入れて俳句を つくりながら約25キロを10時間かかって到着している。 - 仙宥院の内津参詣

八代尾張藩主宗勝の 側室仙宥院は寛政年間の3月27日に下街道を通って内津へ参詣に出向いている。名古屋宿の人足問屋から勝川、坂下、内津の各村庄屋へ人足継立の先触状が前日届けられ、「駕籠人足 4人、分持人足3人」の 計7名を滞りなく出すように依頼している。これからすると、一行は 駕籠1挺、供侍・女中数名、荷物3荷ほどの小行列であったと考えられる。内津妙見宮は尾張の 寺社として著名であったので各地からの参詣者でにぎわっていたことは確かである 。 - 千村氏の江戸出府

家康直系の 「幕下御付属衆」のうち、久々利(現可児市)の千村氏は五千石の交代寄合並旗本、尾張藩では城代格で 将軍と自家の代替りに江戸へ20回出府している。行きは下街道から名古屋へ出て東海道を行き、帰路は 中山道から領地の飯田陣屋へ寄って帰国している。安政2年(1855)の 場合は、55人の行列と荷物搬送人足20人余の編成であった。千村氏の駕籠は6人担ぎ、黒羅紗の 日覆いで、窓に黒系の化粧紐をかけるという大目付並であった。後方の 供駕籠は3人担ぎ4挺で、馬も8頭続いていた。 - 尾張藩役人の廻村

安政6年(1859)の先触れ文書が残っている。

一、切棒駕籠、壱挺、人足三人懸り

一、両懸、三荷

内、御徒目付、壱荷

御小人目付、壱荷、人足都合三人

一、合羽篭、壱荷、人足壱人持

巡村予定は 17日出立、昼・瀬古村、同日泊・上条村、18日昼・神領村、同日泊・上志段味村、19日昼・外之原村、同日泊・中水野村と 示され、上2人下5人の休泊準備と村々で案内者を村端まで出すよう達している。駕籠には御徒目付の加藤五郎左衛門が乗り、各村の村役人が一行を案内して順々に 引継いで、水野代官所管内の廻村が進められている 。 - 釣姫のお輿入れ行列

明治維新の慌ただしさが残る明治4年1月13日、名古屋を出発した釣姫のお輿入れ行列が下街道を通って、美濃の岩村へ向けてゆっくりと進んで行く。尾張藩12代藩主斎荘の4女釣姫が、岩村藩の 8代藩主で当時岩村知藩事である松平乗命に嫁するためである。

釣姫は輿に召されて名古屋城を出て、大曽根から下街道へ入り、宿泊地高山(岐阜県土岐市)へ向かった。珍しいお輿入れ行列なの で、沿道は見物の人々で大変なさわぎであったと考えられる 。

5おわりに

春日井の駕籠現存数は13挺で、愛知県下の市町村別では現在のところ、名古屋と並んで最も多い。春日井は僧侶に関係する駕籠が11挺と圧倒的である。これは幹線街道の宿場がないので、街道や商業に関する駕籠がないことが影響していると考えられる。駕籠の利用は寺の入山式、晋山式、法要、葬儀などの各種の儀式、江戸城や寺院の本山行きなど重要な場で使用されている。また、明治時代に入っても高僧を迎える乗物は人力車ではなく、駕籠が特注されて使用されていることに注目したい。

【主要参考文献】

「駕籠の時代郷土文化56巻3号」櫻井芳昭名古屋市郷土文化会(2002)

「日本史再発見」板倉聖宣朝日新聞社(1993)

「春日井市史資料編」春日井市(1963)

「私たちの町いなぐち」新田開拓350年祭記念(1999)

「尾張の街道と村」櫻井芳昭第一法規出版(1997)

「内津草」横井也有(1965)

「久々利千村家」中島勝国(1994)

「巡見廻村に付き切棒篭壱挺」春日井市教育委員会文化財課蔵

「岩村町史」岩村町(1961)

「土岐市史」土岐市(1951)

| 種類 | 大きさ(底):センチメートル | 時代 | 所蔵 |

|---|---|---|---|

| 朱塗総網代駕籠 | 104×75 | 江戸 | 密蔵院(熊野) |

| 網代駕籠 | 100×80 | 江戸 | 密蔵院(熊野) |

| 網代駕籠 | 未計測 | 江戸 | 観音寺(神屋) |

| 網代駕籠 | 101×68 | 江戸 | 宝珠寺(廻間) |

| 寺籠 | 98×76 | 明治 | 春日井市立郷土館 |

| 庄屋駕籠 | 96×66 | 江戸 | 春日井市文化財課 |

| 四ッ手駕籠 | 94×68 | 江戸 | 春日井市文化財課 |

| 朱塗総網代駕籠 | 未計測 | 江戸 | 明照寺(明知) |

| 朱塗総網代駕籠 | 109×78 | 江戸 | 長昌寺(大手) |

| 朱塗総網代駕籠 | 107×73 | 江戸 | 新徳寺(鷹来) |

| 朱塗総網代駕籠 | 108×80 | 江戸 | 円福寺(白山) |

| 朱塗総網代駕籠 | 103×74 | 江戸 | 泰岳寺(上条) |

| 朱塗総網代駕籠 | 102×65 | 江戸 | 春日井市文化財課 |

郷土散策

白山信仰31 春日井を通った三山道中 その4

村中治彦 市文化財保護審議会委員

狩宿白山神社狛犬の事

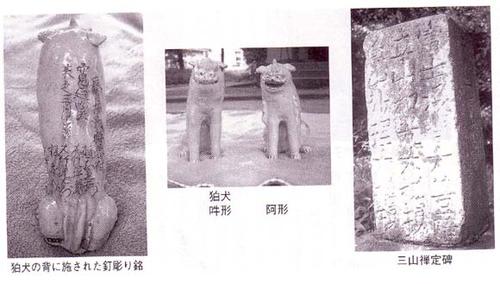

平成15年6月、尾張旭市狩宿白山神社氏子総代の 方々のご理解をいただき、同社所蔵の陶製狛犬一対の取材ができた 。

この狛犬は 昭和34年頃から行方不明になっていたが、同51年7月に氏子の皆さんの熱意により里帰りをした。以来、防犯装置付の収蔵庫に大切に保管されている 。

狛犬は御深井釉のおだやかな作行で、眼は小さいが上作である。阿形は高さ32.2センチメートルで、二角を有する。吽形は高さ32.3センチメートルで一角を有する。阿吽ともに台座は無く、背面に呉須による釘彫り銘が施されて青色を呈している 。

銘文「春日井郡狩宿村寛延四天(年)

林岡之左エ門、大竹平蔵、大竹元左エ門、林円介、大竹山一郎」

この銘文に よれば、寛延4年(1751)に狩宿村の5人によって、陶製の狛犬一対が白山神社に奉納されたものと考えられる 。

三山禅定碑の事

碑文南面「冨士浅間大菩薩、立山和光大権現、白山妙理大権現」

西面「先達、大竹平蔵、同善蔵、同林之右衛門、同三右衛門、同弾蔵」

東面「天明二壬寅年九月吉日」

この碑文によれば、天明2年(1782)に狩宿村の大竹平蔵以下5名が三山巡拝を無事成し遂げた記念として、この 碑を建立したものと考えられる。

碑文の先達の 筆頭にある大竹平蔵は寛延四年に狛犬を奉納した人と同一人であると思われる 。

寛延4年に30代で家督相続をしたとしても31年後の天明2年には、60代の年令になる。

本誌60号等で紹介した水野代官所の 役人が白山登上中の難所について、「……40才以上行く所にあらず。されども67才の もの参詣せしともあれば、必とも云がたし……」と紀行文に記している。文中の67才の 者とは、或は大竹平蔵のことであったかも知れない 。

67才の 老人が三山禅定を完遂したことは当時としては珍しいことであり、近隣の村々の語りぐさりとなって広まったことと想像される 。

狩宿村は 水野代官所に近く、三山巡拝を宿願としていた役人の耳に平蔵の快挙が達していたことは容易に察せられる 。

狩宿村の 同行5人の三山巡拝ルートは不明であるが、代官所役人が文政6年(1823)に辿ったルートと、ほぼ同じであったものと推測される 。

〈協力者〉敬称略

大竹正光、林兼男、石原実、水野隆、深田英樹

郷土の自然

春日井の宝石

鈴木稔 春日井市立上条小学校教諭

春日井の宝石、といっても絵画や仏像等の文化財を言っているのではありません。文字通りの宝石(鉱物)です。今から、市内で採れるいくつかの宝石を紹介したいと思います。

1瑪瑙(アゲート)

庄内川の川原を歩いていると、メノウを見つけることがあります。帯止め等、細工物の材料になるメノウです。これは、庄内川の上流、岐阜県の方から流されてきたものです。埋まっている地層からも採集できますが、あまり効率的ではありません。やはり川原を探した方がよいです。

メノウは、赤や黄色で表面にポツポツと穴が開いており、光を透かすと独特の縞模様が見られます。コインくらいの大きさの物が多いですが、ソフトボール大の物が拾えることもあります。

縄文時代の遺跡からもメノウを加工した物が発掘されています。私達の祖先もメノウを採集して利用していたんですね。

(注)増水時の川原は、たいへん危険です。くれぐれも近寄らないようにしてください。

2碧玉(ジャスパー)

庄内川でメノウ探しをしていると、ジャスパーを見つけることもあります。ジャスパーは、メノウのように縞模様はありません。赤色が多いですが、緑色もあります。メノウのように光は透けず、ちょっと濁ったような感じで、慣れないと見分けられません。独特のツヤがあり、他の転石とはちょっと違います。

3水晶(クリスタル)

水晶と聞くと、たいていの人は六角形で尖った透明な結晶を思い浮かべると思います。あまり大きな物は採れませんが、春日井市内でも何箇所かで水晶が採集できます。

- 庄内川の川原

川原で白くて握りこぶし大以上の大きさで、小さなくぼ窪みのある石を探して下さい。割ると、中のすき間に水晶があります。運がよいと、直径1センチメートルくらいの物も出ます。

茶色や赤色の石からも出ますが、針のような物しかありません。 - 高蔵寺の水晶山

JR高蔵寺駅から歩いて数分の所に水晶の出る山があります。雨上がりなど、近所の人がよく拾いに来ていますし、毎年高座小学校の児童が校外学習で採りに来るそうです。この写真を撮りに行った時も、親子づれが採集にきていました。

素手でも拾えますが、移植ゴテと園芸用のフルイを使うと効率良く探せます。鉛筆の芯ぐらいの物ならいくらでも見つかります。

本格的に採集するなら、ツルハシ・シャベル・ハンマー・タガネ等を用意しましょう。水晶は、岩石の隙間の空洞に有ります。有りそうな所を岩石ごと大きく掘り採り、空洞を埋めている粘土とともにそっと持ち帰ります。バケツに水を張り一週間ほど浸けておき、粘土が十分柔らかくなったら、優しく水洗いします。粘土の中から、細かい水晶の群れ(群晶)が出てくる瞬間は、感動ものです。透明で大きな六角柱が出てきたときには、思わず「やったー」と叫んでしまいます。

(注)地主さんや採掘権者に断って、掘らせてもらいましょう。また、掘った穴は必ず埋め戻し、ゴミは持ち帰ってください。 - 「少年自然の家」付近

春日井市の「少年自然の家」近くや貴船神社の辺りに、花崗岩が分布しているのをご存知でしょうか? その花崗岩が風化した砂の中を探すと、小さな水晶を見かけます。

また、道路工事等で、水晶が出たという話も時々聞きます。10年ほど前、山肌を大きく削った際にも細かい水晶がたくさん出ました。この辺で何か工事があったら、現場の人に断って、探させてもらいましょう。もし空洞の中に美しい水晶がたくさんあるのを見つけたら、その人はもう鉱物の魅力にはまaってしまいます。

4琥珀(アンバー)

昭和30年代まで、出川地区を中心に炭鉱が ありました。今でも基礎工事等で地中深く掘ると石炭(亜炭)が出てきます。その石炭の中にときどきビール瓶のかけらのようなものが含まれています。それがコハクです 。

以前は 、新東谷橋の橋脚の辺りで少し見かけましたが、最近はもう見られません。工事現場の 残土で石炭を見かけたら、ぜひコハクを探してみましょう。あまり大きな物は 採れませんが、ひょっとすると虫入りのコハクがあるかもしれません 。

5大理石(マーブル)

大理石というと、みなさんは 何を連想しますか? ギリシャやローマの彫刻、ホテルや結婚式場の洗面台、理科の 実験や標本・・・・。大理石の正式名称は 、結晶質石灰岩。石灰岩が熱を受け、主成分の 炭酸カルシウムが再結晶し、白く美しい方解石の粒に変わったものです。宝石ではありませんが、装飾用の 石の仲間として紹介します。名前の由来は、中国の大理の辺りに広く見られたことからです 。

実は 、春日井市内でもこの大理石が採れるのです。少年自然の家から北東に 少し歩いた所に、小規模ですが大理石の露頭が出ています 。今から7千万年ほど前、地中深くにあった石灰石の地層にマグマが 触れて出来たものです。長い年月の 間に大地が上昇し、岩石が少しずつ削られ、地表に出てきたのです 。

場所は 「みろくの森」の入り口から300mほど進むと、案内の看板もありますので、すぐ分かると思います 。

6柘榴石(ガーネット)

大理石の露頭近くで転石をよく捜すと、柘榴石が見つかります。ゴマ粒ぐらいの 大きさですが、赤い鉱物で一月の誕生石として知られています 。

土砂や樹木におおわれて 、柘榴石の脈がどこにあるのかは分かりません。多分砂防ダムの工事の 際に、崩した岩石に混じって出たようです 。根気良く探せば、もっと大きな結晶が出るかもしれません。石灰石が接触変成を受けた場所に、よく見られる鉱物です 。

郷土探訪

「紀伊山地の霊場と参詣道」へと続く林昌院

入谷哲夫 愛知文教大学非常勤講師

大峯山(おおみねさん)で修行した林昌院開基慧明

ことしの夏(2004)7月、世界遺産に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」は、神道の根源とされる自然信仰の熊野三山、真言密教の根本道場・高野山、修験道の本山・吉野大峯山の三大霊場とそれぞれを結ぶ参詣道並びに奥駆け道を含む稀有の聖地である。この日本の聖地はここだけに終わらず日本の津津浦浦へとつながることも大きな特色である。春日井市にもこの世界遺産へ深くつながる寺院がある。田楽町1718番地の阿遮羅山林昌院である。林昌院には、ほかに大定寺とも、秋葉坊とも呼ぶ寺名や山号がある。

この寺院を開いた慧明(1526から1590)は、この霊場大峯山で擬死再生の行(山に入って死に、行を重ねて仏に生まれ変る)を重ね、験力(聖なる力)を得て、この地にやってきた。

大永6年(1526)大和の地に生を受けた慧明は、幼い時、内山永久寺(奈良市・現在廃寺)に入り、阿吸法印から内外典(仏教の経典と儒教の経書)を学んだと寺伝にある。内山永久寺は大峯山三十六正大先達という資格を持つ修験道場の指導的位置にあった。ここに修験道界の大法印阿吸が住客になっていたとしても不思議ではない。

阿吸の足取りは不詳で、研究者の引用した文書でたどるしかない。九州・彦山に来て十界修行を重ね、彦山正大先達になった証状が残っている。それによると日光山から彦山にやってきて修行し、永正6年(1509)に大先達になっていることがわかる。また那谷寺の大永4年(1524)文書に出現しているのでこの前後は加賀の国にいる。阿吸が署名するとき「傳燈三峯正大先達」とも書くので、この三峯を大和と解釈すれば、大峯山でも修行していたことになる。

このことは、九州・彦山に大峯山十界修行が正しく伝わっていることに驚き「三峯相承法則密記」を書き著したことから裏付けられる。内山永久寺の住客となり、慧明との出会いがあったことは当然考えられる。

慧明は阿吸から内外典を学ぶと、大峯山十界修行に入る。十界修行とは、迷い六界(天上・人間・修羅・畜生・餓鬼・地獄)を振り払い、悟り四界(仏・菩薩・縁覚・声聞)を得る修行のことで、この修行は擬死再生の行で達成される。達成出来ると潅頂(階位を授かる時の儀式)があり、験力を悩める他人に施す修験者となる。この修行は聖宝(理源大師・832から909)が再興したという大峯山の断崖絶壁の山中にある75の厳しい行場をめぐって行う。行場をめぐることを奥駆けという。

多楽村に草庵を結ぶ

寺伝によれば、潅頂を得た慧明は、小篠宿(当山派聖地)で夢想の感を受け尾張国春日部郡味岡庄多楽村をめざす。松林鬱蒼と繁茂する今の地にやってきてここが適地として庵を結んだ。天文21年(1552)のこと慧明27歳の時であった。

まもなく慧明は清洲の織田信長と懇意になり、寺院建立を許可され、阿遮羅山林昌院を建てる。弘治元年(1555)頃のことである。林昌院の名は、盛んなる松林を象徴し、不動明王を勧請して本尊となしたので山号は阿遮羅山。

林昌院の験力

「験力を用いて人を救う」ことこそ修験道といわれる。林昌院の歴代法印が修行し続け験力をもって人を救った話は幾つか伝わっている。

開基慧明は、永禄3年(1560)今川義元の大軍が桶狭間に襲来した時、戦勝祈願の秘供(ご祈祷)を行って突如風雷を起こし信長に大勝利をもたらした。喜んだ信長は大定寺という寺名をくれる。大定とは、勝ちを定める、世の流れを大きく定めるという意味である。

三世慧海は、慶安2年(1649)初代尾張藩主徳川義直が病気にかかりあわやという時、一心に病気平癒の秘供を行う。すると義直の病気は快癒。褒美に清洲櫓に祭ってあった信長ゆかりの秋葉様が下賜された。この厨子の中には義直の神牌が今も丁重に納められている。

七世智秋は、安永6年(1777)両大関勧進相撲株の免許を受け、名古屋をのぞく尾張地方の寺院が修復の企画あるときは、持ち出し興行の大相撲大会を行うのに便をはかった。

八世浄啓は、寛政の頃寺子屋を開き、地域の子弟の学問普及に努めた。以後林昌院は小学校が出来る明治まで当地方の教育センターとなる。文政10年(1827)の大旱魃には雨乞いの秘供を行う。すると慈雨あり、飢饉から救われた町屋、権現、南条、坊中、廻間、宮後、北条の村民がお礼の飾り馬を奉納した。

九世紅錦は、天保3年(1832)の大旱魃(84日間降雨なし)に7日間水天の秘供をして満願の日大降雨に成功する。

十一世昌範は、明治15年(1882)地租改正騒動で村立田楽学校が閉鎖されると私財を投げ打って私立舎人学校を開校して学業の遅滞を防いだ。勝川、村中からも入学し200余名が学んだという。

十三世隆海は、昭和15年(1940)廻村秋葉様を始めた。旧鷹来地区と下末を40日かかって廻村し、村々の火伏せ祈願をする。

十五世錦瑞は、平成13年(2001)開基450年の記念祭を開催し、四国八十八ケ所巡拝場を設ける。

林昌院は当山派醍醐寺末から古義派高野山末へ

林昌院は昭和の中頃まで当山派醍醐寺三宝院に属していた。当山派とは本山派に対する言葉で、大峯山から熊野にかけて逆廻り修行をする。醍醐寺(京都伏見区)は大峯山を開いた聖宝が開山した寺。醍醐寺三宝院は大峯山奥駆け十界修行を達成した回数で法印・大越家などの階位を出す。慧明は大越家の位をもらった。この位は奥駆け9回でその資格を得る。法印位は36回行うともらえる極官位。一般に大越家で最高位と崇められる。開基慧明を始め、二世憲慧、四世良香、六世玄清が大越家の位を受けた。

代々高潔な法印が林昌院を継ぎ、信者、村民に施しを与えたので、林昌院は隆盛し、道場に学ぶ人も増え、ついに尾三濃合わせて35寺の末寺を持つことになる。明治23年(1890)別格本山に昇格する。

昭和29年(1954)転派により、高野山真言宗金剛峯寺末になった。

昭和28年十四世隆泰が高野山常喜院に学び、昭和32年帰坊したが、まもなく中絶、無住となるが、昭和52年十五世大僧都錦瑞を高野山別格本山八事山興正寺から迎えた(兼務)。十五世錦瑞は八事山興正寺方丈をつとめあげてこの10月から権大僧正。高野山とはいっそう固い絆で結ばれた。

林昌院の宝物

林昌院の宝物の中で国重要文化財が1点ある。大峯山の奥駆け再興と醍醐寺を開いた聖宝の肖像画で、聖宝画像の数は少なく、優品は林昌院のものが国一番ということが指定の理由(平成4年)。裏に「応永廿五戊戌卯月」「開山尊師御影教阿筆醍醐山釈迦院什物」とある。応永25年は西暦1418年、室町前期の作である。什物は宝物のこと。慧明が寺院建立の時、醍醐寺からの引き出物と思われる。阿遮羅山林昌院は大峯山修験道の期待を一心に受けていた証拠の宝物といえる。

その他創建時代に遡れる仏像や種子、秘供道具や版木が多数残されており、世界遺産に登録された紀伊聖地の霊気が匂ってくるようである。

平成15年度発掘調査速報天王山古墳範囲確認調査

古墳の立地と環境

天王山古墳は、市域の南東部、大留町字西島に位置し、標高約32メートルの庄内川の自然堤防上に 立地しています。明治期の地籍図には竹薮として表記されており、現在、西島の集落内に竹薮に覆われた古墳を目にすることができます 。

古墳の墳頂には小さな御社が祀られていますが、天王信仰との結びつきはなく、「天王山」古墳の名称の由来は 定かではありません。地元では「おてんとうさん」「てんとやぶ」「てんどうつか」と呼ばれ、「天導藪」「天導塚」と 記されることもあり、これが変化したものとも考えられます 。

周辺の遺跡

天王山古墳の周辺は、繁田川、内津川が庄内川に合流する地点であり、その支流と考えられる旧河道により複雑な地形が形成されており、自然堤防上に弥生時代後期を中心とする大留六反田遺跡、大留井高上遺跡が所在しています。また、天王山古墳の西約200メートルには6世紀前半の親王塚古墳(円墳・横穴式石室)があります。

調査の概要

天王山古墳は、平成9年に墳丘測量調査を実施した以外調査は行われておらず、その詳細は不明なままでした。春日井大留上土地区画整理事業に伴い、天王山古墳を含んだ公園整備が計画されていることから、基礎資料の収集を目的として、古墳の時期、墳丘の築造方法や周溝の有無等の確認調査を平成16年1月15日から2月25日まで実施し、調査の結果、以下のことが明らかとなりました。

- 墳丘規模・外部施設

直径約28.5メートルの円墳で、古墳の中腹に幅80センチメートル以上の平坦面が見られることから2段築成と想定され、墳裾に幅1メートルの平坦面と幅3メートルの周溝をもつと考えられます。葺石は原位置を留めておらず、崩落した状況で検出されました。検出状況から墳丘全面ではなく、段築の1段目と2段目の斜面に帯状に葺いていた可能性があります。 - 築造方法

大きく5段階に分けて構築したと考えられます。

1しまりのある暗から黄褐色土を1.5メートルの高さまで四層に分けて台形状に積み上げ、

2その上に砂礫土を1メートルほど盛り、中央部に窪みを設けます。

3しまりのある黄茶褐色土を土堤状に盛り、

4土堤上に砂礫土を積み上げ、

5最上位に礫を含まない黄褐色土を二層に分け墳頂部を形成しています。

版築を伴わない合理的な築造方法を用いており、流域の特徴とも考えられます。 - 時期

出土遺物が非常に乏しく、墳丘中腹部の礫に混じって中世の山茶碗と赤彩を施した壺の口縁部と体部が出土しています。埴輪、須恵器を伴わないことから5世紀前半とも考えられますが、主体部の確認も含め、今回の調査では古墳の時期を特定できる資料は検出されませんでした。

まとめ

現段階では 、庄内川流域の自然堤防上にある前期から中期古墳の様相は不明な点が多く、後期の小円墳を除くと大留町の 西方に所在する高御堂古墳(墳長63メートル・前方後方墳)と三明神社古墳(直径20メートル・円墳)が 現存するのみです。三明神社古墳は横穴式石室との伝承もあり、天王山古墳は庄内川流域の 中型古墳としては欠くことのできない位置を占める古墳であると考えられます。今後の公園整備でも慎重に 調査を進め、さらなる検証をしていく必要があります 。(事務局)

収蔵民具紹介

髪飾りのいろいろ

文化財課が市民の皆様のご協力により収集した民具資料は、現在1万件近くにのぼっています。その中から今回は、女性の髪飾りの一部をご紹介します。

「髪はからすのぬれ羽いろ」・・・かつて、日本人の髪の色は、漆黒がもっとも美しい、と言われていました。この黒髪を、櫛や笄、簪といった様々な髪飾りが彩りました。特に、江戸時代には、女性の髪形は複雑な形に結われ、多くの櫛や簪が活躍したのです 。

「櫛」

櫛は、髪を整えるために 使用する道具で、縄文時代からすでに使われていました。髪を解かす解櫛、洗い髪を梳く梳櫛、髪飾りに使う挿櫛など、様々な種類があります。特に、江戸時代以降、実用品であると同時に、髪飾りとしての 役割も大きく、木・象牙・べっこう・ガラスなどを 使って多彩な櫛が作られました。ここで紹介しているのは 、装飾用の挿櫛です。上段はべっこう、下段は木製の美しい櫛です。

「笄」

髪を巻きつけてまとめたり、髷に挿したりする棒状の道具です。棒の中央部は髪の中に隠れ、両端が見えるので、両端に様々な模様などが描かれました。写真上段はべっこう、中段が木製漆塗り、下段は近代のプラスチック製の笄です。中・下段のものは胴の途中で分解することができます。本来、髷を作るために 髪を巻きつけるのが笄の用途でしたが、江戸時代には その意味は薄れ、出来上がった髷の中に後から差し込むようになったため、差し込みやすいように 、分解できるように工夫されたのです 。

簪

はじめは髪型が崩れないよう髷を止める道具でしたが、次第に装飾性の高いものとなりました。女性が髷を結うようになった江戸時代に大きく発展し、年齢や階級に応じた様々なものが使われました。写真右は「耳掻簪」と呼ばれるものです。実際に耳掻きとして使ったわけではなく、髷を結っているときは、容易には指などで頭の地肌を掻いたりできないので、そういった用途にも手頃に利用でき重宝されたといわれています。右から二本目は「玉簪」で、珊瑚の玉がひとつついています。最も広く女性に使用されたのがこの玉かんざしです。めのうやひすい、金やガラスなど、様々なものが玉の材料として使われました。三本目は、歩くたびに簪の部分がびらびら揺れることから、「びらびら簪」と呼ばれたものです。主に髷の前の方に飾られました。一番左は「洋髪用簪」です。大正時代以降、伝統的な日本髪は徐々にすたれ、和服にも洋服にも似合う新しい束髪が登場しました。そういった新しい髪形にもかんざしが使用されたのです。

こういった髪飾りは、その美しさから、日本髪が廃れた今日でも、アップスタイルのアクセントとして、また、工芸品・美術品として親しまれ続けています。(事務局)

刊行物のご案内

尾張古代史セミナー 8

尾張古代史セミナーは平成4年からはじまり、毎回歴史・考古学の第一線で活躍する専門家を講師に招き、多彩なテーマを取り上げて来ました。50回の節目を迎えた昨年は、「よみがえる古道」と題し、歴史の中での道の役割に焦点を当て、南山大学教授の伊藤秋男氏・滋賀民俗学会理事の兼康保明氏・豊川市教育委員会の林弘之氏が講演され、50回の記念回では、3氏を交えた座談会が開催されました。

文化財ガイド

文化財は、わが国の長い歴史の中で生まれ、育まれ、そして今日まで守り伝えられてきた貴重なわたしたちの財産であり、我々は次世代へ継承する責務を負っています。

そうした文化財は、郷土春日井の歴史と文化の足跡を理解するための生きた資料であると同時に、訪れ見るものに安らぎを与え、心を癒してくれるものでもあります。

文化財ガイドは、春日井市内に所在する88件の国、県、市指定文化財の一覧や地図・写真・解説などを掲載しており、文化財めぐりの手引き書などとしてご活用いただけます。文化財ガイドは、文化財課を始め市役所情報コーナー、各ふれあいセンター、各公民館など主な公共施設で頒布(無償)しています。

発行元

発行 春日井市教育委員会文化財課

〒486-0913春日井市柏原町1-97-1

電話(0568-33-1113)

地球環境にやさしい古紙配合率100%再生紙と大豆インクを使用しています。