郷土誌かすがい 第80号

令和3年11月1日 第80号 ホームページ版

「雲岳」作 勝川大弘法大師像

JR勝川駅からほど近く、勝川駅前通商店街に隣接した勝満山崇彦寺(しゅうげんじ)(若草通)に、大きな弘法大師の像が立っているのをご存じでしょうか。勝川駅前通商店街は別名「勝川大弘法通り商店街」ともいい、毎月第3土曜日には「勝川弘法市」が開催されるなど、街をあげてこの大きな弘法大師さまを大切にしていることがわかります。

「弘法大師」とは、平安時代初期の僧・空海のことで、日本に真言密教をもたらした開祖であり、また、能書家としても知られ、嵯峨天皇、橘逸勢とともに「三筆」の1人とされています。空海は宗派を越えて信仰の対象とされてきました。しかしながら、この「大弘法大師像」、誰が何のために作ったのでしょうか。

大弘法大師像は鉄筋コンクリートで作られています。右手にしゃく杖、左手には鉢を持ち、笠をかぶり籠を背負った修行中の弘法大師の姿です。台座側面にはコンクリートの銘板があり、「御大典紀念 建立 山口悦太郎 昭和三年 雲岳作」と彫られています。

台座の前面には参拝ができるよう祭壇が供えられ、台座の背面から中に入ることができる構造になっています。そして台座の中にはもう1体、弘法大師の座像が納められています。敷地内にはほかに不動明王と矜羯羅(こんがら)童子、制多迦(せいたか)童子の像、白衣(びゃくえ)観音像などのコンクリートで制作された像が設置されています。

市内にはこのほかにも、同時期に制作されたコンクリート像が残されています。本稿では、過去の新聞記事や記録から、この「雲岳」なる人物が誰であったのかを考察しつつ、市内に残る昭和初期に作られた魅力あるコンクリート像の紹介をしたいと思います。

(亀田浩史)

「雲岳」の制作によるコンクリート像

大師像銘板

亀田浩史

1 勝川大弘法大師像と崇彦寺敷地内の像

勝川大弘法大師像は、現在「勝満山崇彦寺」の敷地内に立っています。崇彦寺は平成11年に落慶法要され、大弘法大師像はこのお寺で管理されるようになりましたが、それ以前はこの場所は「勝満山大師殿」と呼ばれていました。

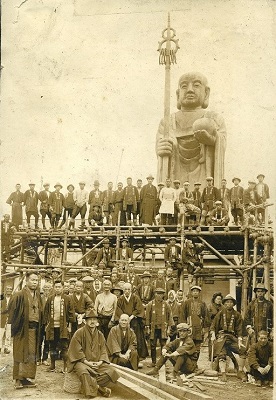

勝川大弘法大師像の銘板には「御大典紀念 建立 山口悦太郎 昭和三年 雲岳作」と彫られています。【写真1】しかし、実は像が完成した記念式典である「開眼式」が開催されたのは昭和4年のことです。

当時の新聞に、4月21日に行われた弘法大師像の開眼式の様子が掲載されているので、その一部を紹介したいと思います。

「勝川に建立した弘法大師の開眼入佛式 高野山東福寺両管長が臨席し きのふ盛んに執行 愛知縣東春日井郡勝川町の山口悦太郎さんが、同町勝満山に日本一の大きい弘法大師の立像を建立したことは既報の通りであるが、この弘法像の開眼入佛式が、廿一日午後二時から勝満山で盛大に挙行された。

寒かった關係で出足がにぶったがそれでも近郷近在から續々と押しかけその數二萬と號せられ名古屋鐡道局は特に臨時列車を増發すると云ふ騒ぎであった。(中略)東福寺側は臺座の中に安置した千體の大師に、高野山側は側座にしつらへた不動明王、辨財天にそれぞれ讀経して四時半閉式した。餘興として棒の手、花火、餅投、棟木などがあつて非常に雑踏をきはめた」

いずれも中央線勝川勝満山大師殿絵はがき

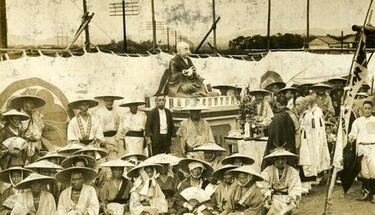

この記事は、開眼入仏式が盛大に行われた様子を写真付きで大きく伝えています。高名な僧侶を招いた法要は来賓も多く、臨時列車が増発されるなど大変な賑わいだったことがわかります。

新聞記事中で、不動明王像と弁財天像の2つの像について触れられています。建立直後に作られたとみられる絵葉書の写真には、それぞれの像が写されていました。【写真2・3】なお、不動明王像は今でもこの場所に立っていますが、弁財天の像は現在はこの場所にはなく、その経緯は不明です。

勝川大弘法大師像を寄進したのは、山口悦太郎という人物です。山口家は戦前にこのあたりの土地を所有しており、悦太郎はこの場所を「勝満山大師殿」として整備し、大弘法大師像の建立を発願したそうです。なお、山口悦太郎はのちに「山口弘山」と改名しました。

大弘法大師像の銘板には「御大典紀念」と彫られており、昭和天皇の即位を記念して建立されたことがわかります。しかしながら、作者として銘板に名のある「雲岳」については、これまで全く記録がありませんでした。

大弘法大師像については、建立から25年後の昭和28年の新聞に記事がありました。

「郷土自慢36 勝川駅前大弘法像

〝どうせやるならデカイもの〟という文句通り、中央線勝川駅前にデンと鎮座まします大弘法像は春日井市の自慢の一つ。昭和三年同市旭町、山口弘山さん(五九)が名古屋市熱田区日比野町、浅野雲岳氏に委託、造り上げたもので高さは三十八尺、手にしたしゃく杖を入れると六十尺もある。(後略)」

この記事中には「名古屋市熱田区日比野町、浅野雲岳氏に委託」とあります。つまり、「雲岳」=「浅野雲岳」ということになります。

いずれも雲岳作・昭和4年

2 市内に残る「雲岳」が制作した像

市内には「雲岳」が制作したと思われるコンクリート像がほかにもあります。

まずは、松河戸町にある道風記念館に隣接する観音寺の山門の外に設置されている小野道風像【写真4】と、その隣にある弁財天像【写真5】です。

春日井で生まれたと伝えられる小野道風は、現在も市のマスコットキャラクターのモチーフになっていますが、昭和初期には今以上に知名度がありました。小野道風像の台座の銘板には「立像 寄附主 勝川 山口悦太郎 台座 遺跡保存会 敷地埋立其他 村方檀徒一同 昭和四年四月当山十一世 良道代 雲岳作」とあります。像は勝川大弘法大師像と同様に、山口悦太郎氏によって寄進されたことがわかります。

弁財天像は、台座に龍が巻き付いた見事な造形で、琵琶を横向きに持っています。台座に「雲岳」の文字が刻まれています。

昭和4年9月15日に開催された小野道風像の除幕式に際し、当時の鳥居松村長代理助役であった河原傳治氏の祝辞が残されています。

「本日茲ニ故小野道風公ノ立像除幕式ヲ兼ネ七福神ノ一ツナル辨財天ノ奉安式ヲ挙行セラルルニ當リ本職ノ列スルヲ得タルハ光榮トスル処ナリ(中略)

此ノ地ノ生ナル大書家道風公ノ遺跡トシテ餘リニ寂シキヲ嘆ジ本村ノ隣接勝川町在山口悦太郎氏ハ武田観音寺住職ニ諮リ自ラ永劫不滅ノ立像建立を企画シ月ヲ閲スルコト数ヶ月今ヤ其ノ功全ク竣リ本日ヲ卜シテ除幕ノ式典ヲ挙行セラル 誠ニ慶スベキナリ(中略)

尚之レガ計畫ノ實施遂行ニ方リテハ武田良道師ヲ始メトシ瀬戸電氣鉄道株式会社竝松河戸部落民諸氏ノ尠少ナラザル後援ニヨリ茲ニ崇高ナル道風公ノ風貌ニ接シ得且辨財天ニ詣ヅル事ヲ得ルナリ(後略)」

ここで述べられている「七福神」とは、当時の瀬戸電氣鐵道株式会社(明治38年瀬戸〜矢田間開通、昭和14年名古屋鉄道に合併。現在の名古屋鉄道瀬戸線。以下「瀬戸電」という)によって企画された「蓬莱七福神」というもので、瀬戸電沿線の7つのお寺に七福神を配置し、旅客利用者の増加を企図したものでした。観音寺は「蓬莱七福神」の弁財天として指定され、弁財天像を建立するとともに、同時に小野道風像が作られたのです。2体の像は、山口氏によって企画され、観音寺、瀬戸電、松河戸の方々の協力を得て、雲岳によって制作されたと思われます。昭和4年9月に開眼式を行っていることから、これらの像が制作された時期としては、先に紹介した勝川大弘法大師像の開眼式(昭和4年4月)の後であると予想されます。

(雲岳作?)・昭和5年

写真7(右) 銘板

さて、もうひとつ、市内には雲岳の制作した像の特徴を備えたコンクリート像があります。大和通にある瑞雲山地蔵寺の山門の前にある「地蔵菩薩像」です。【写真6】

細身の像で、目には玉眼が使用され、着色されています。雲岳の銘はありませんが、勝川大弘法大師像、小野道風像と同じく山口悦太郎氏が昭和5年2月に寄進したもので、背中に直接寄進者と制作年月が彫られています。その筆跡からも、雲岳の作である可能性が高いと思われます。【写真7】

(尾張旭市 退養寺)浅野祥雲作・昭和6年

3 尾張三大弘法と浅野祥雲

瀬戸電は蓬莱七福神と同時期に「尾張三大弘法」なる企画を行っています。名古屋市守山区・小幡緑地敷地内の「御花弘法大師」、尾張旭市印場元町・良福寺の「開運弘法大師」、尾張旭市新居町・退養寺の「厄除弘法大師像」の3体の大弘法大師像を「尾張三大弘法」として整備し、参拝客の増加を企図したものでした。これは、瀬戸で作られる焼き物の貨物運送を事業の主としていた瀬戸電が、旅客運送に経営の主軸を移し、観光客の増加を狙った企画だったとみられます。昭和10年ごろに瀬戸電によって作成された『瀬戸電鐡沿線御案内』というパンフレットには、この「蓬莱七福神」と「尾張三大弘法」が写真付きで紹介されていることからも、当時の瀬戸電が集客に力を入れていた様子を伺い知ることができます。

また、『瀬戸電鐡沿線御案内』には瀬戸電小幡駅から「龍泉寺鉄道予定線」という線路が描かれています。しかも、現実には存在することのなかった「松河戸駅」や「龍泉寺駅」が描かれています。つまり、予定の中では瀬戸電の延伸計画があり、松河戸観音寺もその旅客のルートとして選ばれたと推測されます。

「尾張三大弘法」のうち、昭和6年に完成した尾張旭市・退養寺の厄除弘法大師像【写真8】は台座を含めて約9.4メートルある大きなもので、名古屋市の「浅野祥雲」という人物により作られたことが分かっています。

浅野祥雲(1891~1978年)とは、桃太郎神社(犬山市)、五色園(日進市)、関ヶ原ウォーランド(岐阜県関ヶ原町)、熱海城(静岡県熱海市)などに、多数のコンクリート像を制作した人物です。また、昭和33年には、名古屋市平和公園に歴代名古屋市長像を制作しています。

本名を浅野高次郎といい、岐阜県坂本村(現在の中津川市)出身で、元は農家の傍ら、土人形や土のお面などを制作しており、大正末から昭和の初めに名古屋に居を移し、コンクリート像を制作するようになったそうですが、その初期のことはあまりよくわかっていません。

浅野祥雲の生前の活動は近年再評価され、NHKをはじめテレビでの特集や、名古屋市の事業「やっとかめ文化祭」でも取り上げられるなど、公的な評価が高まりつつあります。

現存するだけでも700体以上もの像を作ったといわれる浅野祥雲ですが、その中でも尾張旭市の退養寺の厄除弘法大師像は、浅野祥雲の銘が見られる最も古い作品です。

実は浅野祥雲の作品と、ここまでに紹介した「雲岳」のコンクリート像には驚くほど共通点が多いのです。

制作者不詳(浅野?)・昭和7年

4 市内の弘法大師像と「尾州三大弘法」計画

春日井市内には、この尾張旭市・退養寺の厄除弘法大師像の特徴によく似たコンクリート像があるのをご存じでしょうか。JR春日井駅前にある中央通・正栄寺の「春日井駅前弘法大師像」です。【写真9】

この像は、昭和7年、上条の林長三郎という人物によって寄進されました。林長三郎は、昭和2年に国鉄中央線鳥居松駅(今のJR春日井駅)を中心となって誘致した人物です。

この春日井駅前弘法大師像の制作者は、はっきりとはわかっていませんが、寄進者である林長三郎が昭和10年に執筆した書物『旅乃友』の中で、「浅野」という人物が制作したことが記されています。敷地内には、尾張旭市・退養寺厄除弘法大師像と同じように不動明王像と阿弥陀如来像が配置されており、それらの共通性からも、制作者は浅野祥雲である可能性が高いと考えられます。

さて、『旅乃友』の中には、この弘法大師像を指して、「尾州三大弘法第三番」という言葉が書かれています。また、同書には「尾州三大弘法第三番厄除大師御和讃」という歌の歌詞が収録されています。

制作者不詳・昭和8年

ここでもうひとつ、市内に紹介したいコンクリート像があります。鳥居松町にある紫金山慈眼寺の弘法大師像です。【写真10】境内に築かれた築山の上に、高さ2メートルほどの「弘法大師像」が立っています。目には玉眼が使われ、彩色されています。この像の寄進者や建立の経緯、制作者は定かではありませんが、慈眼寺の山門の前に建てられた石柱には「尾洲三大弘法第二番黄檗慈眼寺 昭和八年五月」と彫られています。

春日井駅前弘法大師像と慈眼寺弘法大師像に見られる「尾州(洲)三大弘法」とは一体何なのでしょうか。この企画がいつ計画され、いつまで存在したのかという記録はこれまでに見つかっていませんが、歌や石柱にその名称が記載されていることから、ある時期(少なくとも慈眼寺の像が制作された昭和8年以降)において「尾州(洲)三大弘法」なる企画が存在していたことを意味するのではないかと予想されます。これは先に見た瀬戸電沿線の「尾張三大弘法」の企画に類似しています。

また、三大弘法の第二番、第三番は明らかになりましたが、「第一番」の存在はわかっていません。しかしながら、第三番が中央通の春日井駅前弘法大師像、第二番が鳥居松町・慈眼寺の弘法大師像だとすれば、第一番は「勝川大弘法大師像」である可能性が高いと思われます。

浅野雲岳作・昭和3年

5 もうひとつの弘法大師像

さて、勝川の大弘法大師像に話を戻します。はじめに書いたように、大弘法大師像の台座の中には、もう1体のコンクリート像「弘法大師座像」があります。【写真11】

ここで、この弘法大師座像について書かれた新聞記事を紹介したいと思います。

「弘法大師の坐像出来上る 日本一大立像の前座として 来月一日勝川で假入佛式

愛知縣東春日井郡勝川町山口悦太郎氏は御大典記念として日本一の弘法大師の大立像(臺共三丈八尺)を建立すべく思ひ立ち名古屋市南區野立町浅野雲岳氏に依頼し設計中の處設計も既に完成せるを以て廿二日より基礎工事に着手尚ほ御前座として製作中の丈五尺の弘法大師坐像出来せるに就き来る八月一日午前八時東區東新道(原文ママ)で建立地元の弘法大師歸衣者が多数出迎へ道中を練りて正午迄に建立地なる勝川町元東春日井郡役所前に納め假の入佛式を擧行する由」

この記事からは、大弘法大師像が開眼式の前年である昭和3年の7月に基礎工事に着手していたこと、8月1日に前座として弘法大師座像が制作され、名古屋から勝川まで運ばれること、弘法大師座像は盛大な歓迎を受ける予定であることがわかります。【写真12】

そして、記事中において浅野雲岳氏の住所は「南区野立町」となっています。これは現在の熱田区日比野の辺りで、先に紹介した昭和28年の新聞に書かれた住所ともほぼ一致します。この「日比野」という場所は、浅野祥雲の住所地でもありました。このことからも、浅野雲岳と浅野祥雲に何らかのつながりがあることが想像されます。

浅野祥雲作・昭和11年

6 市外に残る雲岳の像

雲岳と浅野祥雲の制作したコンクリート像の共通性については、浅野祥雲の研究を行っている大竹敏之氏による著書『コンクリート魂 浅野祥雲大全』の中でも指摘されています。

日進市にある岩崎御嶽社には、多数のコンクリート像が存在します。そのうち、最大の大きさの像である4メートルの弘法大師座像を昭和11年に制作したのは浅野祥雲でした。この像は、大きさや塗装の色合いによって印象が違って見えますが、先ほど紹介した勝川の弘法大師座像と共通した形状をしています。【写真13】

また、岩崎御嶽社には「雲岳」「浅野雲岳」の名の残る覚明霊神像が散見されます。このうち、昭和4年11月に制作された覚明霊神像の銘板は「ナゴヤカメヤバシ通 浅野雲岳」となっています。この像には玉眼が入っており、一見すると地蔵寺の地蔵菩薩像と共通した雰囲気をしています。また一方で、同じような玉眼が入った覚明霊神像の中には、銘が「祥雲」となっているものもあります。

これらのことからも、「雲岳(浅野雲岳)」と「祥雲(浅野祥雲)」は同一人物である可能性がうかがえます。

7 コンクリート像誕生とその時代背景

昭和初期に愛知県内で制作された大規模なコンクリート像は、これまで紹介した浅野祥雲によるもの以外にも存在します。例えば、東海市の聚楽園大仏(昭和2年)、西尾市の常福寺大仏(昭和3年)、蒲郡市の金剛寺子安弘法大師像(昭和13年)などがあります。これらの建立に共通する背景としては、宗教的な理由だけではなく、鉄道路線の敷設による新たな観光の目玉となることが期待されていました。これは先に紹介した瀬戸電沿線の企画にも共通するものです。

現在では当たり前になったコンクリートという素材ですが、日本では建物として木造が圧倒的に主流だった大正末期、コンクリートの有用性を示す出来事がありました。大正12年の関東大震災です。震災以降、コンクリートは建材として急速に広がります。また、ダム建設などにおいても大量のセメントが製造され、使用されるようになりました。そのような時代に、新しい素材であったコンクリートを使って露座の大きな仏像を制作することが発明されたのだと思われます。

小野道風像の除幕式での鳥居松村助役の言葉にあるように、コンクリート像は「永劫不滅ノ立像」として誕生したのです。

8 まとめ・雲岳は浅野祥雲なのか

さて、ここまでに紹介した市内の像を一覧にすると、次の表のようになります。

| 名称 | 建立年 | 施主 | 制作者 |

|---|---|---|---|

| 崇彦寺 弘法大師座像 | 昭和3年 | 山口悦太郎 | 浅野雲岳 |

| 崇彦寺 大弘法大師立像 | 昭和4年 | 山口悦太郎 | 浅野雲岳 |

| 崇彦寺 不動明王像 | 昭和4年 | 山口悦太郎 | 雲岳 |

| 観音寺 小野道風像 | 昭和4年 | 山口悦太郎 | 雲岳 |

| 観音寺 弁財天像 | 昭和4年 | 山口悦太郎 | 雲岳 |

| 地蔵寺 地蔵菩薩像 | 昭和5年 | 山口悦太郎 | 不明 |

| 春日井駅前弘法大師像 | 昭和7年 | 林長三郎 | 不明 |

| 慈眼寺 弘法大師像 | 昭和8年 | 不明 | 不明 |

「雲岳」の名前がみられる像は、市内、市外のいずれも昭和4年までです。そして、「祥雲」の文字が残されるもっとも古い像は、昭和6年に完成した尾張旭市・退養寺の厄除弘法大師像です。なお、市内に作られた昭和6年以降の像には、作者の銘は残されていません。

本稿では、雲岳(=浅野雲岳)が、浅野祥雲と同一人物である可能性について検討してきました。残念ながらこれまでの調査では、「雲岳」が浅野祥雲と同一人物である決定的な証拠は見つけることができていません。しかし、これまでに見てきたように、市内に残るこれらの像が浅野祥雲によるものである可能性は高いのではないでしょうか。

大竹敏之氏が浅野祥雲のお孫さんに行った聞き取り調査の中で「祥雲が勝川で大仏を作った」との証言を得ていますが、作品の一覧や記録などは残されていないといいます。

明治24年生まれの浅野祥雲は、昭和5、6年ごろにちょうど40歳を迎えたと思われます。名古屋へ移住して「雲岳」として活動したのちに、この時期に雅号を「祥雲」に変更した可能性も考えられます。

大弘法大師像と小野道風像という、春日井を代表する2つのコンクリート像について、これまでその制作者に焦点を当てた調査や研究は行われてきませんでした。今回の調査の過程で、これまであまり知られていなかった像に関するエピソードを発見することができました。

大弘法大師像と小野道風像は共に昭和4年に完成し、今年で92年が経過しました。これからも優しいお顔で春日井の街を見守ってくれることでしょう。

【参考文献】

『コンクリート魂 浅野祥雲大全』 大竹敏之 2014年

『道風公遺跡の保存と顕彰の歩み』松河戸誌研究会 2008年

『勝川商店街史』勝川駅前通商店街振興組合 2007年

『思いつくまま尾張旭 歴史私考( 下)』林宏 2015年

『旅乃友(一)』林長三郎 1935年

春日井に鉄道がやってきた 中編 鉄道用地の買収と敷設工事の始まり

安田裕次 春日井郷土史研究会会員

1 はじめに

昨年「郷土誌かすがい79号」で、中央線のルートの変遷について書きました。今回は中央線のルート決定後の鉄道用地買収と敷設工事の始まりについて書くことにします。

地籍図(明治21 年ごろ)(春日井市教育委員会所蔵)

2 予算と鉄道用地の買収(明治29年1月~32年2月頃)

明治27年6月に中央線の敷設が決定されましたが、その次に解決しなければならないことは建設費等金銭面の問題です。そのために政府は、29年1月、第9回帝国議会で八王子~名古屋間の鉄道建設費予算を28年度以降7か年度の継続費として、2040万円で議決します。その様子を29年1月22日「扶桑新聞」は、「鉄道中央線路八王子名古屋間本日午前予算委員会に於いて可決された」と報じています。もちろん、この予算では足りないので審議を重ね、最終的には第18回帝国議会で総額約4570万円となりました。

予算に合わせて鉄道用地の買収が始まります。明治29年10月7日「扶桑新聞」は、「中央鉄道用地買収協議会」と題して用地買収主任を決定し、愛知県庁内で協議会が開催されたことを報じています。この頃から中央線の鉄道用地買収が本格化してきたこと、用地買収と工事が並行して行われたことがわかります。

明治30年4月2日「扶桑新聞」は「中央鉄道用地に係る運動」と題して「土地補償金標準調査の趣は結局時価に相当する補償を要するは勿論」とし、池田・豊岡村長(岐阜県)とともに「尾張東春日井郡玉川村長長江初太郎雛吾村長伊藤安造和爾良村林小参其他地主数十名茲に協議を凝し一定の方針を定め岐阜県及愛知県両県へ対し上申書を呈するの計画なり(原文ママ)」と報じています。

これは、鉄道用地買収の補償金が低価格になることを恐れて岐阜・愛知の中央線沿線町村長が連携して対応するというものです。

「勝川町役場郡衙主管願届綴」( 春日井市教育委員会所蔵)に鉄道用地買収がみられるようになるのも明治30年ごろからです。30年3月13日、東春日井郡長に提出した勝川町に住む地主総代の資料が残っています。(表参照。鉄道用地の位置は写真1参照)そこには、勝川町内で鉄道敷地に該当する152箇所、字西切野等の地主60人分の買い上げ願いの価格が示されています。それによると、1坪当り約2円で統一し、要求をしています。同年4月9日には、鉄道によって分裂してしまった残地についても同額の坪2円で買い上げてほしいという願いが出されています。名古屋鉄道作業局は、熱田停車場で1坪0.5円を提案していることから、少し買い上げ願いの希望価格が高いように思われます。

なお、地主総代は、鉄道残地の買い上げ願いを出した約2年後の明治32年5月6日付で東春日井郡長に同様な願いを再提出し、買い上げ額を坪1円に下げています。この時には既に鉄道用地は買収され工事も始まっていました。実際に勝川地区の鉄道用地が坪1円程度(現在の価格で約2万円)で買収されたかは不明です。

明治32年2月9日「扶桑新聞」では、東春日井郡柏井村の一部を除き大方中央鉄道線の用地買収は終了したと報じています。鉄道用地の買収に2年半ほどかかったことになります。

| 字名 |

地番 |

地種目 | 等級 | 反別 |

鉄道敷 地坪数 |

反金 | 買上 代金 |

一坪当り代金 | 住所 |

氏名 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 西切野 | 〈略〉 | 田 | 一三 | 三一四 | 二二七 | 三五六四六 | 二、〇〇〇 | 勝川町 | 〈略〉 | |

| 仝 | 仝 | 一四 | 三〇九 | 一二七 | 三三六七〇 | 仝 | 仝 | |||

| 仝 | 仝 | 一三 | 一〇一 | 七 | 三五六四六 | 仝 | 仝 | |||

| 仝 | 仝 | 仝 | 一三 | 一三 | 仝 | 仝 | 仝 | |||

| 仝 | 仝 | 仝 | 五 | 二 | 仝 | 仝 | 北海道 | |||

| 仝 | 畑 | 二 | 三二四 | 二三 | 四二一八三 | 仝 | 勝川町 | |||

| 仝 | 田 | 一三 | 二九 | 五 | 三五六四六 | 仝 | 勝川町 | |||

| 仝 | 田 | 仝 | 二〇五 | 一 | 仝 | 仝 | 仝 | |||

| 仝 | 仝 | 二 | 一二四 | 一二二 | 四二一八三 | 仝 | 仝 | |||

| 以下略 |

3 鉄道敷設工事の始まり

明治29年4月、政府は中央線敷設工事のため、名古屋に鉄道局出張所を設けます。所長には逓信省の鉄道技師を任命し、工事準備に取りかかります。

中央線の名古屋~多治見間の工事は矢田川橋梁、庄内川橋梁と、第1工区から第9工区に分けて行われました。その内の難工事が予想された矢田川、庄内川両橋梁とトンネル部分の多い第7・第8工区については、名古屋鉄道作業局の直営で、その他の工区は業者入札の請負という形をとりました。現春日井市の部分をまとめたものが次の表です。春日井地区の工区については6つに分けられています。工事は明治29年11月、第7・第8工区と庄内川橋梁工事から始まります。今回はその3つの工区工事について書くことにします。

| 工区(区間) | 施工種別 | 着工年月 | 竣工年月 |

|---|---|---|---|

| 庄内川橋梁 | 直営 | 明治29年11月 | 明治31年5月 |

| 第4工区(庄内川橋梁~内津川) | 請負 | 明治32年2月 | 明治32年11月 |

| 第5工区(内津川~高蔵寺) | 請負 |

明治32年4月 |

明治33年10月 |

| 第6工区(高蔵寺~玉野) | 請負 | 明治32年6月 | 明治33年1月 |

| 第7、8工区(玉野~池田) | 直営 | 明治29年11月 | 明治33年7月 |

昭和36年 加藤弘行氏撮影

(1)第7・第8工区(玉野~池田)工事(明治29年11月~33年7月)

明治29年11月14日「扶桑新聞」は、「中央鉄道線工事」と題して、「愛知県下の分にては尾張東春日井郡玉川村と美濃可児郡池田村大字諏訪の国境に一大隧道を掘削するを以て第一着手」と報じています。まず、最初は玉川村(玉野)・池田村(第7~9工区)のトンネル工事(現春日井市分は5・6号トンネル)から始まったことがわかります。(表参照)

玉野~池田間は14ものトンネルが掘られました。当時はツルハシとスコップが掘削の主流でした。トンネルについては、特定非営利活動法人(NPO法人)愛岐トンネル群保存再生委員会の資料に「明治初期に来日し、日本鉄道の父といわれる英国人技師エドモンド・モレルの薫陶を受けた技師によりイギリス積みれんがの堅牢さを重視した技法をとどめている」と記載されています。

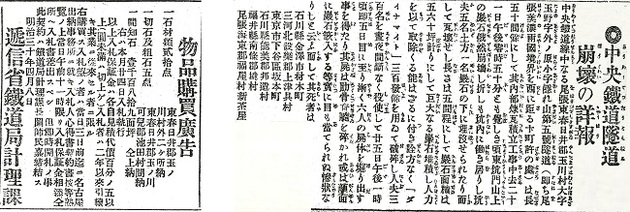

玉野~池田間の工事の材料を調達するために、逓信省鉄道局経理課は明治29年7月から新聞広告も出し、入札で物品を購入しています。(資料1参照)30年11月23日「扶桑新聞」は、材料の調達が思うようにいかないなど工事の大変な様子を伝えています。

トンネル工事中には、事故も起きています。第6号トンネルは庄内川に接近している区間です。明治30年4月には大雨のため西坑門外部分が崩壊する事故が起きています。第5号トンネル工事でも同年11月21日、抗夫6名の死者を出す大事故が起き、30年11月27日「扶桑新聞」は「中央鉄道隧道崩壊の詳報」と題して事故の様子を報じています。(資料2・写真2参照)まさしく第1回鉄道会議で難工事を予想していたことが現実となりました。工事は33年7月に終了しています。同年7月、この工事の犠牲者の殉職者慰霊碑が玉野町の太平寺に建てられ、平成11年には定光寺駅近くに移設されました。

昭和41年中央線の複線高速化工事が行われ、新しいトンネルができ、当初の定光寺~多治見間の路線は廃線となりました。この旧トンネルの内13個(ひとつは古虎渓駅が出来るとき消滅)については、明治の面影が残り、一部を見ることができます。現在、NPO法人愛岐トンネル群保存再生委員会による保存再生運動も行われています。

資料2(右) 中央鉄道隧道崩壊の詳報「扶桑新聞」 明治30年11月27日

(2)庄内川橋梁工事(明治29年11月~31年5月)

庄内川の橋梁工事も名古屋鉄道作業局直営で、明治29年11月から始まります。橋梁の長さは、約800尺(240メートル)で、かなりの大工事となります。従ってトンネル工事の場合と同様に早くから着手されました。

この橋梁工事に対しては、「勝川町役場緊要雑書綴」に工事の変更の請願書が残されています。(資料3参照)これは、誰に宛てたかは不明ですが、林小参和爾良村長ら4名の町村長が代表して明治30年3月に請願しています。内容を要約すると

「庄内川の橋脚は、総計17基で幅が1基4尺5寸で計画されています。合計すると75尺5寸(約23メートル)になります。これでは庄内川の流れに障害となります。昨年29年9月の洪水では堤防が決壊しています。工事の変更願いを出しましたが、そのような心配はないという報告書が出されました。しかし、このままでは昨年の堤防決壊以上の惨状となることは目に見えています。再度工事の変更をお願いしたい」

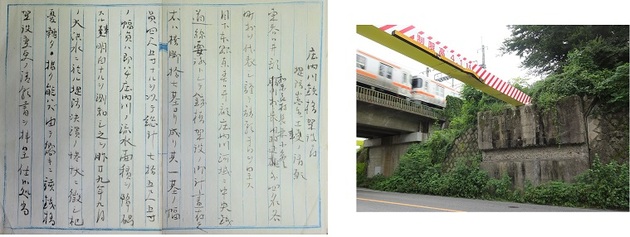

というものです。計画されている橋脚が大きすぎて洪水の危険性が高くなることを指摘しています。これに対する返答はなく、工事は明治31年5月にほぼ終了しています。

現在の庄内川にかかる橋梁は新しく付け替えられたものです。新しい橋梁の数メートル下流には、一部旧橋梁の跡が残されています。(写真3参照)

写真3(右) 現在に残る字西切野の庄内川橋梁跡(奥に現在の線路が見える)

4 おわりに

今回は、中央線の鉄道用地買収と敷設工事の始まりについて書きました。次回はその後の工事の様子と中央線開通時の様子について書こうと思います。

【参考文献】

『春日井に鉄道がやってきた 中央線の歴史』春日井市教育委員会 2009年展示リーフレット

『日本国有鉄道百年史』日本国有鉄道 1974年

明治期における春日井からの北海道団体移住(下) 濃尾地震の善後策及び屯田兵

近藤雅英 春日井古文書研究会会長

1 生振(おやふる)原野(現石狩市)への移住

(1)濃尾震災

明治24年(1891)10月28日、マグニチュード8.0相当の濃尾地震が起こった。被害は岐阜県を最大に、県下でも西春日井郡などにも及んだ。詳細は割愛するが、春日井でも勝川村が震度7、大体震度6と推定される。当然大きな被害を被り、死者4、負傷者18の人的被害と、民家全壊213戸、半壊553戸、破損1806戸の合計2572戸と、春日井全体の約半数が損害を受けたことになる。勝川村では、全戸数の約半分が栽培していた煙草畑や棉畑が湿地化して、収穫が半減した。耕地の復旧も見込みが薄く、これらの被害者の救済対策の一環として計画されたのが、北海道生振原野への団体(団結)移住である。

(2)生振原野

生振は石狩川の本流と旧本流に囲まれた石狩町の中央で、アイヌ語の「オヤ・フル」に文字を当て命名されたという。根元がくびれている丘という意味である。当時、人跡未踏の原始林で、ニレ・シキミ・ハンノキ・クルミ・クワ等の樹木が繁茂し、熊笹が身の丈を埋めるまでに生い茂り、羆の根拠地といわれた。札幌まで4里、石狩まで2里の距離にあり、不便この上もない地であった。耕作地として割り当てられたところへは、測量した際の刈り分けた細い径らしいものと杭があるだけであった。

明治27年4月15日(新暦の5月29日)に東西春日井郡16か町村から団体で、団長に長江常三郎(春日井村)を立て、56戸、320人余が移住した。移住者には1戸につき1万5000坪の土地が貸与され、期限内に割り当て地を開墾すると払い下げられ、総計84万坪が用意された。

春日井の移住者は、春日井村6・八幡村6・神領村4・堀之内村4・小木田村1・和爾良村3・片山村2・田楽新田1の27戸と約半分を占めている。後に堀之内村・神領村・勝川町・味美村から各1名の移住がある。

『生振村愛知県団体開拓百年史』より

(3)生振への移住者

移住を希望する者は、事前に「愛知県団結移住者規約」(16条)を結んだ。明治27年56戸、28年39戸、29年41戸の3か年計画を立てたが、第一陣だけで当初の予定地が満杯になってしまった。

愛知県を出発した移住者一行は、熱田港から四日市港まで小蒸気船で渡り、四日市港から近江丸という大汽船に乗り、小樽で上陸した。札幌で一泊して、茨戸(ばらと)まで3里の道を歩き、ここで舟小屋や民家を借りて1週間滞在した。生振まで約1里のところであったが、笹を刈り、道をまず造らなければならなかった。入植地は郷里の村単位の抽選で決定した。

それぞれの住む家は、各自で造り、9尺に12尺の1部屋という小さなものもあった。勿論小屋の屋根は笹か葦である。生活用品も自分でつくるしかなかった。密集した笹や二抱えもある木を伐ったりしての開墾は、困難をきわめ、なかなか思うようにはいかない。それでも最初の年、明治27年には馬鈴薯・蕎麦・菜種等を蒔き付けたが、時期に遅れたこともあり、秋の訪れも早く、収穫は乏しかった。なかでも夜盗虫(よとうむし)の被害が大きかった。郷里から携帯した米麦も食いつくし、兄弟煮という馬鈴薯・豆・蕎麦のごった煮で、三度三度過ごすこともあったという。

翌明治28年も同様で、やや安堵を迎えたのは29年以降である。それまで小作をやった者もいた。自然の災害にも、しばしば見舞われ、村を取り巻くように蛇行する石狩川の氾濫、洪水の被害も、明治31年を始め、37年、42年など多発した。42年には冷害凶作などの大きな被害もあった。

生振には、功労者の記念碑がいろいろある。まず、明治37年3月15日建立の生振神社境内の長江常三郎の顕彰記念碑(初代)である。

次いで、昭和19年には、移住50周年として、当初移住者56戸とその後の入地者20戸、計76戸が列記された碑が伏籠別(ふしこべつ)神社に建立された。しかし、初代の記念碑は年月の経過とともに風化して、碑文の判読ができなくなったためもあり、昭和58年4月15日の開拓90周年の記念に、「長江常三郎顕彰記念碑」が、生振神社境内に二代目として建立された。平成6年には100周年の記念碑「愛知団体開拓百年記念碑」を生振神社境内に建立し、「和致芳」の碑(50周年記念碑)もあり、境内には愛知県団体が建立した記念碑が4基ある。記念碑に合わせて、『生振村愛知県団体開拓百年史』も刊行している。

2 愛別原野(現上川郡愛別町)への入植

(1)入植の事情

生振へ2年目に移住を予定していた者は、予定地がすでに満杯になっていたため、やむなく新たに移住先を選定、貸し下げを受けた土地が、石狩川の最源流の層雲峡に近い、愛別の地である。したがって、明治28年に愛別原野の中愛別に入植した。春日井の者を中心とする35戸のメンバーであり、なかには、第一陣と親戚関係の者も少なくなかったが、生振とは200キロほども離れた地に落ちつくことになった。

愛別原野は、大雪山の北西麓にあり、高栖村の所属であったが、この団体移住が開拓の嚆矢として開け、愛別村となった。昭和36年8月には町制がしかれた。現上川郡愛別町。「アイべツ」はアイヌ語の「アイペット」の音訳。「アイ」は「矢」、「ペット」は「川」を意味しているといわれ、村の中ほどを流れる石狩川に注ぐ愛別川の急流のさまから付けられた。愛知県に別れを惜しみながら移住した人たちの気持ちを込め漢字を当てたものだろう。

『愛別町史』には、「泥濘膝を没する計りの悪路である上、昼なお暗いと言った程、蓊うつとした密林繁茂し、羆出没して人畜を害し、夜間の如きは殆ど外出も出来ない処であった。」とある。

(2)愛別原野への移住者

東春日井郡春日井村の植村瀧三郎は、当初生振へ入植した第一陣のリーダーであったが、春日井の者を中心としたグループの第二陣一行35戸が、愛別原野に移住すると、同じ郷里で何らかの関係がある者が多い上に、1年の違いで開拓の辛苦困憊することも多いだろうという思いから、その人たちを指導する意味で生振から中愛別へ移り住んだ。まず道路を開き、沢畔に土橋を架け、往来の便を図った。

4年計画の愛知県からの移住者は、明治28年30戸、29年4戸、30年16戸、31年2戸の計52戸にのぼった。「愛知県団体移住者規約」に署名している者は、55戸で、うち50戸が、春日井から移住したと思われるが定かでない。名前が判明している者は、春日井村からの団長の植村瀧三郎、入谷藤蔵、入谷松吉、長縄忠三郎の4名だけである。ただ、春日井市東野町にある八幡社の大正8年8月12日建立の鳥居に、北海道移住者として、八幡村の児島勘三郎と児島彦吉の2人の名があり、「団体移住者規約」にも署名しているので、この2人が愛別へ入植したことは間違いない。

(3)記念碑

「中愛別開拓記念碑」は、昭和の大典を記念して愛知県人の移住を讃えた碑文で、昭和4年に建立され、当初は中愛別にあった。

入植当時の状況も「人煙絶無ニシテ交通不便ヲ極メ日常ノ米塩ヲ求ムルニ一日ヲ費シテ泥濘五里ノ当麻町ニ往還セサルヘカラス 又札幌方面ニ到ルニハ空知太(そらちぶと)迄廿六里ノ悪路を徒歩シ」と開拓当初の苦労を忍ばせる一文が刻まれている。開拓者として明治28年37戸、29年27戸、30年128戸の名がある。

この碑は、平成9年に旧中里小学校(現研修施設)の敷地内に改修再建されている。

なお、これ以後も先に移住した者を頼った個人の移住者がいる。

3 屯田兵で移住した人々(当麻屯田兵村等)

(1)屯田兵制度

生振や愛別への移住とはいささか趣を異にするが、北海道の開拓を目指していたことに変わりがない。

屯田兵は、平時には農業に従事している兵士で、ロシアの進出に対する備えと開墾を目的とした。明治7年(1874)6月に屯田兵制度が設けられた。8年5月には、東北の士族が琴似(ことに、現札幌)に入植している。

明治18年5月には、屯田兵条例の公布により、士族に限ること、年齢は17歳から30歳(40歳定年相続制)で移住をうながし、生活品の支給(夜具・米・塩菜料)や鍬・鎌・鋸や武器の貸与、兵屋の提供もあった。条件は屯田兵を助けて、農業に従事する家族2人以上の移住ができることが前提とされ、1戸に土地5000坪が貸与された。明治23年8月、それまでの士族限定を廃止し、平民の屯田兵も認められた。兵役期限は、20年(現役3年、予備役4年、後予備役13年)であった。参加すると、軍事技能の修練、家族とともに土地の開墾、有事の戦列に参加する義務が課せられた。(実際明治10年の西南の役、27年の日清戦争、37年の日露戦争などに参加)

屯田兵は、現役を終わると在郷軍人となり、兵村は、普通の町村となった。明治32年の入植を最後に、37年3月末に制度は廃止になった。

(2)参加者

愛知県からの入植参加者は、明治21年から32年までの12年間に、4132戸を数え、春日井からは、22の地域で222戸である。その地域は次のとおり。

・西和田(にしわだ 現根室市) 8

・美唄(びばい 美唄市) 11

・高志内(こうしない 美唄市) 7

・茶志内(ちゃしない 美唄市) 7

・西永山(にしながやま 旭川市) 1

・西当麻(にしとうま 当麻町) 19

・東当麻(ひがしとうま 当麻町) 29

・南江部乙(みなみえべおつ 滝川市) 1

・北江部乙(きたえべおつ 滝川市) 4

・南一已(みなみいちゃん 深川市) 8

・北一已(きたいちゃん 深川市) 6

・西秩父(にしちっぷ 秩父別町) 6

・東秩父(ひがしちっぷ 秩父別町) 5

・納内(おさむない 深川市) 6

・端野(たんの 北見市) 9

・野付牛(のつけうし 北見市) 6

・相ノ内(あいのない 北見市) 8

・南湧別(みなみゆうべつ 湧別町) 35

・北湧別(きたゆうべつ 中湧別村) 35

・剣渕南(けんぶちみなみ 剣淵町) 5

・剣渕北(けんぶちきた 剣淵町) 3

・士別(しべつ 士別市) 3

いずれも『当麻村史』より

(3)当麻屯田兵村

春日井からは、永山村トウマに置かれた東西の屯田兵村への移住がある。西当麻屯田兵村に小野村4・春日井村1・和爾良村1・勝川村1の4か村7戸が五中隊屯田歩兵二等卒に編入されている。残る12戸の村名はわかっていない。大正2年に建てられた記念碑もある。

東当麻屯田兵村へは片山村1・勝川村3・雛五村2・和爾良村1・柏井村1・小野村1・小木田村1の7か村10戸で、六中隊屯田歩兵二等卒に編入されている。村名の不明な者19戸。明治43年に建てられた記念碑もある。

また、両村兵の合同で、明治32年には当麻水利土功組合を設立、石狩川を水源とする灌漑溝を34年7月に完成を見ている。

(4)湧別兵村

春日井からは、南湧別兵村に片山村1、柏井村2・小野村1・勝川町2・篠木村1の5か町村7戸がいて、第四中隊に配置された。

北湧別兵村へは、片山村1、柏井村1、小野村2、勝川町1、春日井村1、下原村3の6か町村9戸が見られる。

【主な参考文献】

『生振村愛知県団体開拓百年史』生振村愛知県団体開拓百年史編集委員会 1993年

『愛別町史』愛別町 1969年

『当麻村史』当麻村 1945年

『高倉新一郎著作集』高倉新一郎著作集編集委員会 1995年

『湧別兵村誌』新野尾国之等編 1921年

発行元

発行 春日井市教育委員会文化財課

郵便番号 486-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話番号 0568-33-1113