郷土誌かすがい 第69号

平成22年11月1日第69号ホームページ版

森浩一文庫(中央公民館内)

誰にでも「思い出の1冊」と呼べる本がある。文字通り1冊の場合もあれば、数冊あってどれもが「思い出の1冊」である場合もある。このほど春日井市は、森浩一先生から蔵書を寄贈していただくことになり、蔵書のうちすでに1万3000冊が本棚に並んでいる。その中の何冊かは、先生の「思い出のお宝本(たからぼん)」である。

先生が小学5年生だったとき、近くの川で土器片を拾われた。学校で担任に見せたが相手にしてくれない。友達の父親に見てもらったら便器のカケラだといわれた。家に帰って『日本文化史』という本を調べると、「朝鮮の古代土器と関係のある斎瓮土(いわいべ)器(いま須恵器と呼ぶ)」らしいことが判った。このとき自分で調べることの大切さを知り、以後の研究人生に影響を与えたと、ある本で述懐されている。先日その『日本文化史』が送られてきた。著者は安藤正次(まさつぐ)氏(明治から昭和期の国語学者)で、その該当か所を読み、森先生の早熟ぶりを改めて思った。いまの12歳ではとても歯が立たないだろう。ずいぶん時を経た本なので、文庫のガラスケースに入れ、展示してある。

森先生は、現在の日本考古学界を代表する研究者である。平成5年に市制50周年を記念して開催した「春日井シンポジウム」は、現在も継続され今年で18回を数えるが、その間ずっと企画の中心的役割を果たされてきた。10年前には「東海学」を提唱され、「日本の歴史を中央目線でなく、東海地域に視点を据え再構築していこう」という試みがはじまった。これまで日本全国の主な歴史シンポジウムに携わってこられたが、さすがに20年近く続いたものはない。それだけに当市に対する思い入れも強く、「東海学定着のため私の蔵書が何かお役に立てば」というのが御寄贈の趣旨、「この中から次代の思い出の1冊が生まれるといいですね」と、にこやかに話されていた。(事務局)

開館時間 午前9時から午後4時30分(月曜日・年末年始休館)

郷土探訪

春日井の火伏せ信仰

櫻井芳昭 市文化財保護審議会委員

1はじめに

春日井地域で今も多くの人たちに受け継がれているのは、五穀豊穣のお伊勢さん、厄病よけのお天王さん、火防の秋葉さんへの信仰である。この3か所へは、江戸時代には村や島を代表する人が、村人たちの見送りを受けて、代参として参詣に行き、お札を受けてきて配布していた。

こわいものは、「地震、雷、火事、おやじ」といわれる。このうち、神仏に平穏を願うのは火事が一番である。火事は予期せぬきっかけで燃え広がり、一瞬のうちに家財を灰にしてしまうため、昔も今も恐れられることに変わりはない。火伏せ祈願の秋葉様は、今も地域ぐるみで信仰するところがかなりある。春日井での火伏せ信仰に関する状況をさぐってみたい。

2火伏せ祈願の施設

秋葉信仰は天竜川の中流域にある秋葉山(866メートル)に宿る「火伏せの神」に対する信仰である。江戸時代までは秋葉三尺坊大権現として、神仏混淆の状態であった。三尺坊は信州に生まれ、戸隠で修行し、鎮火の術を体得した。天狗のように飛行自在で、秋葉山へは白狐に乗ってやってきたといわれる。

明治初期の神仏分離令によって秋葉神社が残り、僧侶は山を下り、仏像・仏具類は曹洞宗可睡斎(静岡県袋井市)に移され、秋葉寺は廃止された。しかし、明治13年(1880)に秋葉寺は再興されて、秋葉神社と並列的に運営されている。

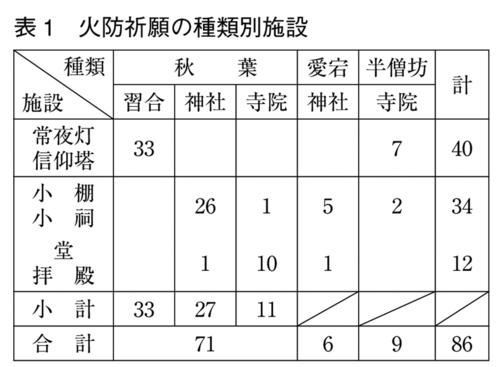

春日井の火伏せ信仰の施設には、常夜灯を中心とする石造物、神社の小祠、寺院の小堂の三形態がある。本山の系統別では、秋葉、愛宕、半僧坊の3つがあり、秋葉系が最も多く80パーセント以上である。愛宕社は京都市の愛宕山にまつられる火伏せ信仰の拠点である愛宕神社から勧請されたものである。勝川、松河戸、牛山、上田楽、熊野など古い村に多い。半僧坊は方広寺の奥山半僧坊(静岡県浜松市北区弘佐町)で、明治14年、寺域が大火のとき、ここだけ焼けなかったということで火災消除の霊験があるとの評判が高まった。このため、秋葉神社、可睡斎とともに火防祈願の巡拝をしている地域もある。

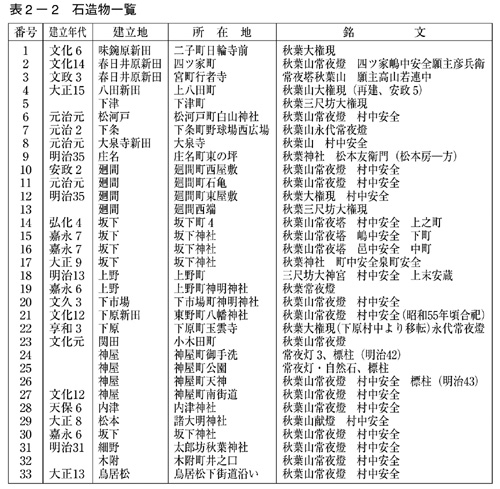

3石造物

神仏習合の名残がある常夜灯・神号碑・標柱などの石造物は、66か所確認でき、最もポピュラーである。「秋葉山常夜燈」「秋葉三尺坊大権現」などと刻まれ、「村中安全」の祈願が添えられて、村や宿の入口のよく目立つ場所に建てられている。下街道の坂下宿では、神屋からゆるやかな坂を下って入る三叉路に、3段の基壇上に、笠に反りがある立派な常夜燈がある。「弘化4年(1847)、上之町」と世話人7名の氏名が刻まれている。これは神明型の秋葉灯籠といわれ、菜種油を灯明皿に入れて、毎晩当番が火をともし(後にはローソクや電灯)、夜道を照らす陸の灯台の役を果たした。坂下宿は、上之町、中町、下町の3組になっていたので、それぞれの町境に常夜灯を設けていたが、現在はあとの2つは坂下神社へ移されている。戦前までは、12月16日の秋葉祭に字(あざ)毎の若衆組が1人5合の米を持ち寄るとともに、各家2銭の「おこもり銭」を集めた。これで割木を買い、山で薪を集めて常夜灯の前で燃やして「おこもり」をした。当番の宿の家でつくってもらった味御飯などを食べ、お酒を飲みながら朝まで世間話などにうち興じたという。 勝川には秋葉様(勝川町2丁目、大和通1丁目)、愛宕様(勝川町3丁目)、半僧坊様(勝川町3丁目)の3系統の火伏せ祈願施設がある。江戸時代末期に、勝川宿の米屋が火事で焼けてしまった。これをきっかけに村役からの提案で火防祈願を強めることになり、愛宕様のほかに秋葉様を勧請した。古くからの愛宕神社は古墳の上に鎮座しているが、社伝はよくわからない。奉賛会では区切のよい年に本山の京都へ参拝に出向いているという。半僧坊様は明治になって勧請された。以前は青年団が取りしきっていたが、現在は奉賛会の主催で毎年7月に半僧坊祭が小祠の近くで行われている。

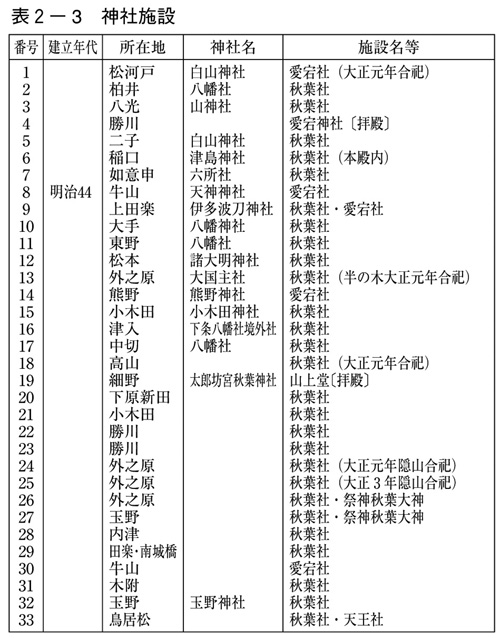

4神社の秋葉様

神社系では、山上社と集落近くの神社内の小祠が代表的である。木附の秋葉神社は文政7年(1858)に隠山字長根山頂上130メートルに御遷座され、祭神は火具都知命(かぐつちのみこと)である。大正2年(1913)と昭和62年には、再建されている。秋葉様はもともと山中の神なので、山頂に施設が設けられることが多かった。しかし、参拝に不便だというので、麓へ移された所もあり、木附は遠州から分霊された当初の形態も保っているのは貴重である。ここの集落近くの施設としては、釜前にお天王さんと合祀された小祠、井之口の道沿いの常夜灯がある。「秋葉山常夜箱」が約120戸に巡回され、毎晩当番の人が灯明をともす伝統が150年以上続いている。

細野町には太郎坊宮秋葉神社が山上と麓の両方にある。道樹山(429メートル)に登る周辺には、修験道に関する施設がいろいろあり、山霊の宿る所として注目されてきた。元治元年(1864)の火事で樹木がうっそうと繁っていた山は一変した。明治18年(1885)大峰山で修業した上条町出身の全浄行者が、類焼しなかった山上近くに秋葉神社を開いた。昭和14年の山火事ではこの神社をはじめ一帯が焼けたが、細野の集落は類焼を免れた。これは、「秋葉様の御祭神が身代わりになってくださった」と考えられ、焼け残った木で山上に奥の院が再建され、麓には神殿が建てられた。現在も4月に柴灯護摩(さいとうごま)、12月に火渡り神事が行われている。このときは、前日の晩、神殿に天狗を招待する「祈祷」に始まり、赤飯、御神酒をはじめ海、山、野の産物七五膳が供えられる。当日は、神殿前にヒノキの葉や枝を高く積み上げ、しめ縄を張って火渡り場がつくられる。行者が呪文を唱え、9字を切って点火すると、もうもうと煙がたち上がり、周囲の人たちを包む。火勢が落ち着いたところで、行者が火道を渡り、それに参詣者も続く。このときは、近隣の人たちはもちろん、講組のある名古屋、豊田、蟹江などからの参拝者でにぎわう。

神社系の典型的なものは、神社の一角にある多くの小祠の並ぶ秋葉社である。これはかつての村々の産土社にほとんど祀られている。

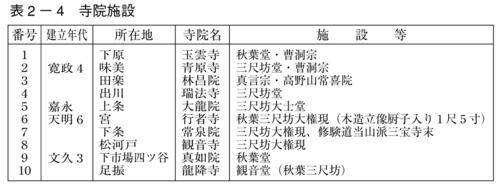

5寺院の秋葉様

寺院は10施設あり、ほとんどが堂を設けている。林昌院(田楽町)の本尊は秋葉三尺坊大権現で、名古屋城乾櫓(清須櫓)に奉安されていたのを、寛文3年(1663)三世慧海法印が拝領したものである。秋の大祭には火渡りが行われ、無病息災や家内安全を願う多くの参拝者でにぎわう。また、近隣の人たちが勧進元になって林昌院秋葉様のご回村が行われるのも伝統行事になっている。

行者寺(宮町)には堂内に木彫彩色の秋葉大権現像が祀られていた。一面二臂の立像で、背中の火焔光、黒い顔と肌、かっと見開く青色の眼、右手に宝剣、左手に索を持ち、金色の臂釧と腕輪をつけ、空を飛ぶ両翼がある。踞座する白狐の背の上に立つというりりしい姿の御尊像である。秋葉まつり・巡回秋葉様、秋葉講まいり(秋葉神社、可睡斎、方広寺)などの行事を行っていたが、支える人たちが少なくなったこともあって、本尊を可睡斎へ返納することになって、とだえてしまった。地元では、遠州への代参によってお札を入手している。

6特色ある秋葉様

○御手洗(みたらし)の秋葉さん

神屋町戸口橋たもとの下街(したかいどう)道沿いに、秋葉さん、弘法大師、馬頭観音などを祀った木立に囲まれた一角があり、「正一位秋葉大権現 島中安全」と書かれた大きな幟がはためいている。通りがかりの人も立ち寄りたくなるような安らぎを感じる雰囲気である。夕方になると、当番の家の人が常夜灯にローソクを立て、火をともしてお参りする。ここは御手洗組24戸が伝統を受け継いで現在も輪番でお守りしている。

常夜灯は自然石を組み合せたもの、笠が四角の神前型と六角の春日灯籠型の3基が並び、それに明治32年と刻まれた幟を立てる石柱がある。

灯明箱には、「町内安全 御灯明 御手組」と3行に書かれており、これが回ってくると秋葉さんの当番なので、日暮れどきにお世話とお参りに出向く。幟は正月、7月の祇園祭、10月の秋祭、12月の秋葉例祭など地区あげての祝賀行事のときに、組の役員で立てる。例祭には、組の全戸から秋葉さん前に集まって、「おかがり火」を囲んで会食する。組長さんたちの世話で、みかんやお菓子を供え、いわしを焼いて食べ、酒やジュースを飲みながら世間話に花を咲かせて交流を深める。

昭和30年代までは、男の子はむしろで囲って「おこもり」をしていた。各家を回って米と銭をもらい、坂下の八百屋さんで買物をして、宿の人に五目飯を炊いてもらう。これを盛り飯にして食べながら楽しい一時を過ごした。小さい子は早目に帰るが大きい子は朝までおこもりをしていたという。

御手洗の秋葉さんは、火伏せばかりでなく、「家族がまめに過ごせるように」と願う人が多い。つまり、家内安全、厄難消滅など、もろもろを祈願する組全体のお守りさんの中心となっている。

○廻り秋葉様

秋葉信仰の形態はさまざまであるが、この地域の特色は「廻り秋葉様」である。これは秋葉様のご分霊が各地区の宿を巡回して、参拝する方式である。春日井には、永寿講、大寿講、秋栄講がある。このうち最も古いのが嘉永6年(1853)に勧請された永寿講である。地域の有力者である林金兵衛、堀尾茂助の主唱で、遠州秋葉様のご分霊を修験道の道場であった大龍院(上条町)へお迎えし、48ヵ村(現春日井市、名古屋市守山区)を巡回した。毎年1月末から2か月かけて講に参加している約50地区を巡行する。各地区では区長や世話人が唐櫃を迎えて、寺院や公民館などを宿にして、1泊させて次へ廻している。坂下の萬寿寺では、夕方に古いお札を手にした地元の人たちが訪れる。住職の読経とともに「秋葉様」の掛軸に手を合わせ、新しいお札を受けていく。

明治時代までは、秋葉様の載った神輿を地域住民が担いで、次の地区の渡し場まで歩いて向かった。今は、掛け軸や提灯などを入れた「おひつ」を自動車などに乗せて受け渡している。

7まとめ

住居がたて込んでいる八事町では、昭和44年に、連続4件の火災が発生し、焼死も出る不幸なことが起きた。町民はこの惨事に防火の大切さを痛感した。そして、巡回秋葉さんを祀り、年明けには遠州の秋葉神社へ区役員、氏子と消防団代表などが貸切りバスで参拝するなどして防火意識の高揚につとめる熱心な地域となった。

春日井での秋葉信仰は、村入用を使って地域ぐるみの運用であったが、最近は任意参加や賛同者による方式などさまざまである。こうしたなかで、伝統を保っているのは、リレー式を活用した「廻り秋葉様」と「巡り灯明箱」のしくみである。これは底流には「自分だけでなく、みんなとつながる連帯感」と「当番の責任を果たして次へつなぐ輪番制の厳しさ」がある。これによって、人々の交流とつながりの絆が太くなり、これが地域の連帯感を醸成している。これは秋葉関係ばかりでなく、祭など地域の諸行事が重なり合って形成されているのである。

火防祈願は、平穏な生活を願う人々の心の奥にある習俗としてこれからも続いていくと考えられる。 (市文化財保護審議会委員)

〔主要参考文献〕

- 渡辺嘉満「秋葉様ご廻村のルーツ」郷土誌かすがい14号(1982)、「秋葉様のご廻村」春日井風土記(1989)

- 『八事50周年記念』八事町町内会(1989)

- 櫻井芳昭「春日井をとおる街道」14、郷土誌かすがい53号(1998)

- 田村貞雄監修『秋葉信仰』雄山閣(1998)

- 斎藤卓志「秋葉の小祠小地域社会」安城歴史研究18(1992)

- 堀江登志美「三河の秋葉山常夜燈ついて」三河史研究9(1991)、岡崎市史研究(1992)

- 入谷哲夫「林昌院秘供十話」こまきくらしのニュース(2002)

郷土の自然

春日井東部山地の地質めぐり

長縄秀孝 春日井自然友の会

1東部山地の概要

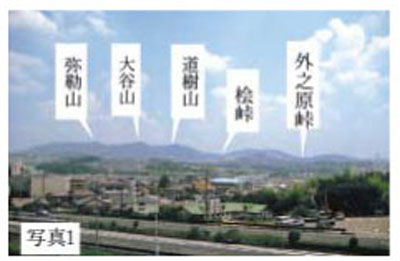

県境に位置する東部山地(写真1)は、弥勒山、大谷山、道樹山と400メートル級の峰々が連なる。定光寺から内津峠までの尾根すじは、東海自然歩道の春日井コースとしてよく整備され、多くの人々に利用がされている。東部山地の地形は地質と密接に繋がっており、稜線をたどることによってこれらの関連を確かめることができる。峰の部分は硬い岩質のチャートが分布し、鞍部は浸食を受けやすい頁岩(ケツガン)や砂岩から出来ている。また、花崗岩地帯はなだらかな起伏を呈していて、稜線の外観は、緩急が組み合わさってなかなか景観のよい形状となっている。地質は中・古生層で、春日井・小牧・多治見地域からその北方にかけて広く分布している。岩質はチャート・頁岩・砂岩を主とし、小規模の礫岩や石灰岩を挟む。チャートは約3億5000万年から1億8000万年前、頁岩・砂岩はそれより若くおよそ1億8000万年前から1億2000万年前ぐらいの地層であるといわれている。また、基盤の堆積岩を貫いて黒雲母花崗岩が貫入し、約6800から6700万年前の年代を示している。

2細野キャンプ場から道樹山・定光寺へ

(1)不動滝

細野キャンプ場から約400メートルで「縁者不動の滝」の標識板があり、沢におりると聖域である「不動の滝」(写真2)に着く。滝は2段になっており、落差はおよそ5.5メートルある。滝を構成する岩質はチャートで走行はN74度E、傾斜は64度Sとなっている。谷川は地層の走行方向を刻んで流れ、これにおおよそ直交する複数の節理が発達し、この節理にそって滝が形成されている。不動滝から上流のおよそ30メートルの間には連続して7つの小滝が見られ、小渓谷の雰囲気を醸し出している。

(2)標高300メートル付近で(不思議な地質模様)

不動滝から分岐点を左に直進し、すぐに沢にかかる丸太の小橋を渡って谷川にそって道樹山に向かう。およそ標高270メートルから325メートルの間で不思議な模様(写真3)をした岩石を見ることが出来る。頁岩とチャートが激しくもまれており、頁岩の中にチャートが轢(ひ)きちぎられたように挟まれて亀甲状の不思議な模様を作り出している。チャートは頁岩より古く、このような特殊な産状は「メランジュ」(仏語でかきまぜるの意味)と呼ばれていて、日本列島の土台の形成と大きな関連があるといわれている。

(3)道樹山(2つのピーク)

道樹山の山名板(写真4)がたつ山頂は標高429メートルで、三角点のある頂上は150メートルほど東のピークにあり道樹山は双耳峰の形となっている。山名板直下2メートルの登山道では黒色の頁岩層が入り込んでいるが、頂上部はチャートが分布する。走行はE_W、傾斜は86度Sで地層は東西に走り、ほぼ垂直にたっている。

(4)東海自然歩道標識付近で(花崗岩の観察)

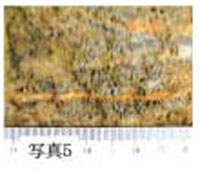

桧峠、外之原峠を越えて定光寺方面に向かう。標高250メートル付近に東海自然歩道の標識がある。このすぐ東側の地点で頁岩と花崗岩のコンタクト(接触部)が観察できる。頁岩は高変成を受けており、変成鉱物である菫青石(写真5)をたくさん含んでいる。

花崗岩は外之原峠南150メートル付近から連続して分布し独特な花崗岩風化地形(写真6)を作っている。

同種の花崗岩は外之原峠の麓や築水池周辺にも分布しており、まれに微細な水晶(写真7)が観察できる。

(5)ロックガーデン(層状チャートの大岩体)

玉野園地を下って小橋を渡ると定光寺ロックガーデンがあり、クライミング愛好家の絶好な練習場となっている。ロックガーデンは2つの大岩体が平行に並んでおり、北側(写真8)の岩体は、およそ幅8メートル、長さ35メートル、高さ10メートルの規模となっている。岩質は灰色層状チャートで地層の走行はN70度E、傾斜は60度Sである。南側の岩体は高さが20メートル余あり、母岩のチャートが熱変成を受けて軟珪石に変化して脆くなっている。

ロックガーデンの裾を流れる谷川は、おおよそ地層の走行にそって流れており、この谷川沿いには見事な節理(写真9)が平行に何本も発達している。節理の方向はN64度E、傾斜82度Sでロックガーデンの地層の走行と直交することはとても興味深い。

(6)庄内川の川床(美しい配列の互層)

城嶺橋から庄内川の上流(写真10)を眺めると、川床に砂岩と頁岩の互層による規則正しい配列が自然の景観美として観察できる。白っぽい岩石は砂岩、黒っぽい岩石は頁岩でそのコントラストが美しい。頁岩は砂岩より柔らかくより浸食を受けている。橋の下流はチャートと頁岩の互層になっており、上流とは岩質を異にしている。橋のすぐ下に大岩があり、チャートと頁岩の互層がよく観察できる。また、見事な褶曲構造が見られ、地層がNS方向に大きな力を受けたことがわかる。

3おわりに

紙面の都合ですべてを記すことができなかったが、中央線1号トンネル近くの石英の大岩脈や大谷山麓の大理石は東部山地の成り立ちや地史を探る上で貴重な露頭であり大切にしたい。同様にみろくの小屋近くの大露頭は地層の観察にとても適している。また、弥勒山北方約250メートルにあるマンガン鉱採掘跡は東部山地の各所に点在していたマンガン鉱山の1つで美しいバラ輝石の観察が楽しい。自然豊かな東部山地の地形や地質に目を向けながらウオーキングをすることは別の視点を得てまた楽しいものである。

(春日井自然友の会会員)

[参考文献]

- 日本列島の誕生 2006年 岩波書店

- 地質図幅 豊橋および伊良湖岬 平成16年

独立行政法人 産業技術総合研究所 地質調査 総合センター - 2万5000分の1地形図 高蔵寺 平成12年国土地理院

私の研究

林金兵衛に宛てた福沢諭吉の手紙

近藤雅英 古文書研究会会長

「判読文」

秋冷之候、益々御清穆奉拝賀、

陳ハ更訂之一条も、弥以志願

之通りニ相始候よし、先々

御安心之御事ニ候、これを官

民之喧嘩とすれバ、民之方ハ既ニ

十分之勝なり、勝て其勢ニ

乗するハは甚宜しからず、此際

ニは能々事物之前後を考へ、

唯目的をさへ達すれバ、喧嘩

ハ素より好む所にあらず、如何

様ニも術を盡して、争論之

端を避け候様、御注意被成度且

今日となれば縣廰ニても態ト人民

之不便を悦ふニもあらず、必ス

穏ニ保護いたし呉候事ニ可有之

間、只管廰ニ依頼して、

其好意を求むる様、御注意緊要

之事と存候、人民官ニ接する

の要ハ、之ニ恐怖するなく、之ニ

無するなく、之ニ佞するなく、

之を疎ニするなく、近く交りて

「判読文」

相親しむニ在るのミ、此度之

一条も、これまでニ参りしハ

実ニ上出来なり、此機を失

して再ひ破裂してハ最早

手の付け様ハ有之間敷、何卒

堪忍ニ堪忍して治まり

候様奉祈候、今朝も

其筋之人物へ面會、様々

話合いたし候事ニ御座候、

尚至難之事情も候ハヽ、

被仰下度存候、右申進度

早々頓首

明治十一年福沢諭吉

十月十五日

林金兵衛様

「解説」

この手紙は、林金兵衛が春日井郡43か村を代表して、東京の地租改正局に地租改正に関する再調査を何度も嘆願していたものに、当局から唯一の回答といえるものが示されたことに対して、福沢諭吉が所感を述べたものである。地租改正は、明治新政府が誕生し、中央政府機関を整備し、富国強兵、殖産興業などを推し進めるためにとった各種の制度改革のうちの重要な1つである。それまでの米納制を金納制に改め、課税の標準を地価とし、1筆1筆の土地を丈量し、土地の所有者を確認し、地券を交付し、その村の収穫量を定めて村位等級を決めるとされた。ところが、明治9年3月になって、作業の遅れを急ぐ県当局は、全体の税額を確保することを最優先とした。ずさんで強引な丈量を行い、積み上げ方法を無視して、郡全体の総額を先に定めて置き、それを各村に割り当て、村ごとの地価を決定する方法をとった。

地価は、それぞれの土地について、収穫量、種肥料、当該地方の米の相場、利子率、交通の便などを勘案して決定することが本来であったが、米価を統一しておき、村を単位とする等級を定め、等級ごとに格差を付けて地価を決していく方法である。

そのため、当時は、今の春日井市、瀬戸市、尾張旭市、小牧市、名古屋市の守山区・北区・西区の一部、清須市、北名古屋市など193村を一郡としていた春日井郡では、それまでに比べて面積が四倍を超える増加になる。藩政時代は、徳川御三家ということもあって、石高も比較的大目に見られていた。石高に組み入れられていない隠田も暗黙のうちに認められていたのに、それを容赦なく洗い出され、江戸時代の検地丈量では、測り方の誤差として、縦九掛、横八掛すなわち28パーセントの余裕が認められていたのに、それが10パーセントしか認められないことになり、増税は明らかであった。春日井郡全体では、実に44.5パーセントの面積増加で、中には、2倍、3倍になる村が続出、下津尾村などは6倍を超す増税になる。

金兵衛らが嘆願していたのは、増税になるから地租改正に反対というのではなく、あくまでも村位等級などを押しつけるのではなく、規則通り実態に合った方法に基づき収穫量とそれに見合う等級を、再検討して定めて欲しいというにあった。勿論、そうすれば、増税幅は小さくなるが。

明治9年(1876)11月には茨城県真壁郡、12月には三重県で農民の一揆(いわゆる伊勢暴動)などが起こったほどの全国的に反対の火の手があがる中で、結局、県当局では埒が明かず、東京の地租改正事務局へ嘆願のため上京。知人から紹介してもらった福沢諭吉から、嘆願の際のアドバイスをもらったり、あくまでも穏やにことを進めるよう諭されもした。

嘆願は、受取を拒否されたものを合わせると十数度に及び、受理されても、「採用相成り難く候事」という、にべもない結果の中で示されたのが、ここで福沢諭吉が言う「更訂の一条」で、「地主一同が協議して、より良いものを作ったなら認める」というものである。

しかし、当局側には、郡全体の収穫高を変更する意思は全くなく、村ごとへの割り振りを、変えることを認めようというものであった。今回の改正で、主に西部地域の48か村は減租になり、現状とあまり変わらない村が56か村、再調査を希望する村が89か村(うち43か村が嘆願)であった。だから、福沢諭吉は、この一連の嘆願行為を「官民の喧嘩」と比喩し、自分でも側面からの口添えをしてくれたように、この譲歩案を引き出したことを農民側の勝利と言っており、これで手を打つことを勧めている。しかし、西部地域の村々は、そんなことになれば、増税は必至だから、郡全体の話し合いに応ずるわけはなかった。協議の会合をボイコットし、結局、更訂はどうすることもできなかった。 この後、最終的には、明治12年2月、元尾張藩主の徳川慶勝が、3万5千円を嘆願村の増税分を埋めるために下付し、それで決着することとなり、金兵衛は信念とは違う結末を飲まざるを得なかった。この更訂の協議の軋轢のためと、明治14年には改租を見直すことになっていたので、それを円滑に行うためもあり、それから1年後の明治13年2月5日、春日井郡は、東西の2郡に分かれた。(古文書研究会会長)

注 古文書については複写による。

※字句読み・説明等

清穆=せいぼく。手紙などで相手の無事・健康を祝っていう語。

陳ハ=のぶれば。手紙で、本文に入る前に記す言葉。申し上げますと。

更訂=こうてい。あらためただすこと。

弥以=いよいよもって。

被成度=なられたく。

縣廰=県庁。

態ト=わざと。

可有之=これあるべく。

只管=ひたすら。

佞する=ねいする。へつらう。

有之間敷=これあるまじく。

被仰下度=おおせくだされたく。

申進度=もうしまいらせたく。

頓首=とんしゅ。書簡文などで終尾に書いて敬意をあらわす語

郷土散策

白山信仰37 春日井を通った三山道中その10

村中治彦 市文化財保護審議会委員

[三河からの三山禅定]

これまでに紹介した三禅定の道中記は、尾張地区のものであったが、今回は三河の事例を紹介する。管見の限りでは、三河地域の三禅定道中記は5例(1)が知られている。その中で所在が判っているものは、今回紹介する平松英棟の『三の山ふみ』のみである。

[国府村の三禅定道中記]

『三の山ふみ』の著者、平松英棟は明治13年(1880)没で生年は不明である。国府村(現豊川市国府町)の人で、歌集『桃園集』を出している。この歌集の序文を書いた大伴宣光は、八幡社神官で平田篤胤門下の国学者である。英棟は東三河の著名な国学者や歌人等との交流を持つ知識人であったと思われる。天保15(1844)年に英棟は三禅定を思い立ち、近隣の村々の友人5名と甥の平八の同行7名で出掛けた。5人の友人はいずれも苗字を名乗っており、豪農と思われる。一行は5月22日に国府村を出立し、三禅定の他に信州戸隠大権現に参り、日光・江戸見物をして7月5日に帰宅している。43日間にわたる大旅行の様子を、地名や故事を歌い込んだ和歌や狂歌を交え、格調ある紀行文にまとめあげている。

ミつの山ふみ

前書省略

22日雨ふる、けふ卯時はかり立出る、友達は入戸野為造・中村亦作・竹本弥七郎・飛田助太郎・渡辺瀧蔵・おのれと甥の平松平八になん有ける

いつしかと思ひかけつる旅衣立いつるこそ

うれしかりけれ。赤坂宿にておくりの者にわかれをつけて、長沢村を過、山中村に休ミ、

省略

申時過る頃池鯉鮒の里にいたり、大野屋といふ家に宿る

23日小さめふる、

省略

是より笠覆寺にまうてける頃は、雨いたうふりけり

かさ寺の仏の恵まさしくハ雨はふるとも ぬらささらなん。しばし休むほとに小雨になりければ、宮の駅にいたり、熱田の宮にまうて奉りて

省略

名古屋にいたり、何くれと買物なとして、清水口といふ処より犬山道へいりて、安井河といふ川をわたる。此川かちわたりなれハ

行水の名に流れたるやすゐ川やすくそ人の かちわたりする。又川有、あじま河といふ、此河舟にて渡り、駒木の宿を過、

省略

けふ申時過る頃、駒木の里をて、酉の時に犬山につきぬれハ、たはふれて

駒木より3里の道を一時に走り付たる犬山の宿。今宵は此城下の綿屋にやとる一行は清水口から犬山道(木曽街道)へ入り矢田川を安井渡しで徒歩にて渡り、庄内川を味鋺渡しで舟にて渡っている。その後、春日井市域の味美・春日井を通り、小牧宿から犬山へ出て泊まっている。22日は国府から知立まで30キロメートル余のゆっくりとした行程であった。23日は知立から犬山まで50キロメートル余、24日は犬山から上苅安まで同じく50キロメートル余の強行程である。同行7名青壮年男性ばかりの健脚な道中である。夏至の頃で昼間が長いので、名社・古刹に参詣し、景勝を眺める余裕もあったのであろう。白山登拝直前の石徹白では、桜井大隈守の宿に泊まっている。桜井家は大幣司と呼ばれ、石徹白神職の惣大将であった。7月5日の帰着については、吉田で逢った里人に先触れを頼み、友達・家人・隣の人々等の出迎えをうけている。

注(1)三州(村名未詳)佐竹家所蔵「三山禅定道中記」宝暦8年・明和2年・天明元年三種小林一蓁著『三禅定について』(まつり31号所収)、弘化3年三州豊橋杉本英治良清枝の「三山旅日記」高瀬重雄著『古代山岳信仰の史的考察』所収

〈協力者〉福江充氏(立山博物館学芸員)

津田豊彦氏(名古屋郷土文化会会長)

〔参考文献〕豊川市史

平成22年度 発掘調査速報

天王山古墳確認調査

1はじめに

天王山古墳は、大留町字西島地内に所在し、庄内川に面した標高約32メートルの段丘末端付近に立地しています。地籍図(明治21年)によると、少なくとも明治以降から今日に至るまで竹やぶとなっており、地元では「てんどうつか」・「おてんとやぶ」・「おてんのうやま」などと呼び、古墳の名称は「てんどう」の転訛と推定されますが「天王山(てんのうざん)」の由来は不明となっています。区画整理事業に伴い古墳周辺を「天導塚公園」として整備するため、今回の発掘調査は古墳の規模・構造を確認することなどを主要な目的として5月から8月にかけて実施しました。

2発掘調査の成果

調査は墳頂部と東側斜面を対象とし、川原石を用いた葺石・2段の平坦面による段築(3段築成)・段築平坦面に配列した二重口縁壺のほか、墳丘の周囲に幅約6メートルの周溝が巡り、築造当初の規模は周溝からの計測により直径34メートル・高さ5メートルとなり、現況の直径26メートル・高さ4メートルを大きく上回ることが明らかとなりました。二重口縁壺は外面を中心に赤色に彩色しており、本来の配列状況を保つものはありませんが、数メートル間隔で各平坦面を周回したと推定され、築造当時の天王山古墳では太陽光が葺石に反射し、真っ赤な壺がより鮮やかに輝いた姿が想像されます。二重口縁壺は古墳専用品として日常品と区別するため、予め底部に孔をあける以外、形態的には通常の土器(壺)と同じものですが、古墳上での埴輪に類する配列方法を重視して「壺形埴輪」と呼ぶ研究者もいます。なお、赤彩の壺や墓に壺を並べる供献行為は弥生時代の墓制にも認められ、弥生時代以来の伝統的な思想と融合する形で古墳あるいは古墳にまつわる祭式が成立した可能性を示唆する点は重要です。墳頂部では、細片化し個体点数は明らかではないものの、北側に偏在して高坏・器台・壺がまとまって出土しており、埋葬後のマツリに伴うものと推定されます。これらの土器群は土器編年による松河戸I式前半の特徴を有しており、従来は4世紀後半の年代が想定されていましたが、現在は4世紀前半ないし3世紀末葉との見解もあり、年代評価は今後の議論を待つ必要があります。

3まとめと課題尾張地域における二重口縁壺の出土事例は、犬山市青塚古墳(前方後円墳墳長123メートル)、市内堀ノ内町高御堂古墳(前方後方墳・墳長63メートル)に次ぐ3例目で、いずれも前期古墳(4世紀代)と推定されます。古墳の形や規模が多様であること、尾張地域北部に位置し内2例が庄内川流域に近在すること、段築平坦面に数メートル間隔で配列することのほか、低位置に基壇状の段築面を有する墳丘構造にも共通要素が認められ、「壺」によるマツリは古墳築造と一体で広まっていた可能性と豪族同士の密接な関係を示唆しています。古墳上に配列した代表的な器物として埴輪(円筒埴輪・人物や馬などの形象埴輪)が挙げられますが、尾張地域では、埴輪の導入に先駆けて二重口縁壺の配列が確認されており、弥生から古墳への時代の変化に伴い墓制が大きく変化し、背景には政治的・社会的変化を伴う可能性が示唆されますが、一方で弥生時代以来の伝統的な思想が完全に消滅していないことを「壺」は示しています。 天王山古墳は希少な二重口縁壺の出土事例として、また地域の歴史的象徴として極めて重要な遺跡といえます。(事務局)

民俗考古展示室リニューアル・オープン

10月2日土曜日に、文化財課の民俗考古展示室をリニューアルオープンしました。場所は中央公民館北館の1階です。展示室は、民俗展示室、考古展示室、体験・企画展示室の3室です。土日祝日にも開館します。

民俗展示室

春日井とはどういうところなのか、どういう発展をしてきたまちなのかを、見て感じていただける展示にしたいと考えました。設定したコーナーは次の3つです。1つは、昭和40年代と生活革命、1つは、大正から昭和の初め頃と貨幣経済の浸透、1つは、それ以前の時代と自給自足的な生活です。特に、1つ目のコーナーでは、開発当初の高蔵寺ニュータウンを想定した台所の再現を試みました。中央公民館敷地内に移設してある四つ建て民家の展示と併せて見学すると、生活が大きく変化したことに気づいていただけるのではないかと考えています。

考古展示室

市内には200か所以上の遺跡が確認されています。そのうち古墳・古窯が約3分の2を占め、むかしの春日井は、さながら「古墳のまち」、「焼き物のまち」であったことはあまり知られていません。考古展示室では、発掘調査資料の土器などからみた春日井の歴史像を「描き」、「伝え」、郷土に誇りと自信を持つ展示を目指しました。主要テーマは、松河戸安賀遺跡を中心とする『弥生時代のくらし』、市の代表的な遺跡である二子山古墳(国史跡)と下原古窯跡群(市史跡)から出土した須恵器や埴輪を中心に、6世紀の春日井の姿を描く『二子山古墳と下原古窯』、窯業生産にまつわる職人の技と心意気を紹介する『古代の手工業』の3部構成としています。

体験・企画展示室

主に民俗や考古に関する企画展や体験教室を開催する部屋です。他に、講座などの実施に合わせて体験コーナーを設ける予定です。家族そろって気軽にお立ち寄りください。(事務局)

開館時間は午前9時から午後4時30分(月曜日、年末年始休館)

発行元

発行春日井市教育委員会文化財課

郵便番号 468-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話(0568-33-1113)