郷土誌かすがい 第78号

令和元年11月1日 第78号 ホームページ版

桜佐下五反田遺跡の石組井戸

井戸は、近年災害時の有用性を見直されているが、上水道が普及する以前は、用水を得るほか、生活・文化の中心となる重要な施設の一つであった。このことは、信仰・風習・諺・苗字等の井戸にまつわる文化の多様性からもうかがえる。

考古学的見地からは、弥生時代以降、ムラの共同井戸として利用が本格化したと考えられている。春日井市内では、庄内川流域に点在し、南気噴竹尻遺跡の古墳時代と推定される例を最古とするが、鎌倉・室町時代のものが中心である。

桜佐下五反田遺跡では縦板組・石組・素掘りの井戸枠3型式、4基の井戸を確認しているが、断割り調査により明らかとなった石組井戸の構造上の特徴について解説する。

井戸の掘形は直径約3.1メートルの円形で、底までの深さは約2.3メートル、底には直径約50センチメートル・高さ43センチメートルの曲物を転用した水溜を設置している。石組による円形の井戸枠は内径約1メートルで、主に25~40センチメートル大の長く扁平な川原石を小口積みし、1段ごとに背後に裏込め石材を詰め、周囲は土砂を叩き締めて固定している。井戸の内部からは山茶碗・山皿をはじめとする室町時代の陶器片が出土したほか、大量の川原石で充填されていた。

古来日本では水に神が宿ると信じられ、また、中国思想(陰陽五行説)による地の神の影響を受け、井戸は畏怖・祭祀の対象でもあった。井戸の祭祀は構築・使用・埋戻しの3段階があり、大量の川原石は埋戻しに伴う井戸封じの一種と考えられる。

(市教育委員会文化財課課長補佐 浅田博造)

桜佐下五反田遺跡の発掘調査 ~第6次・第7次調査の成果概要について~

浅田博造 市教育委員会文化財課課長補佐

1 遺跡の発見経緯と経過

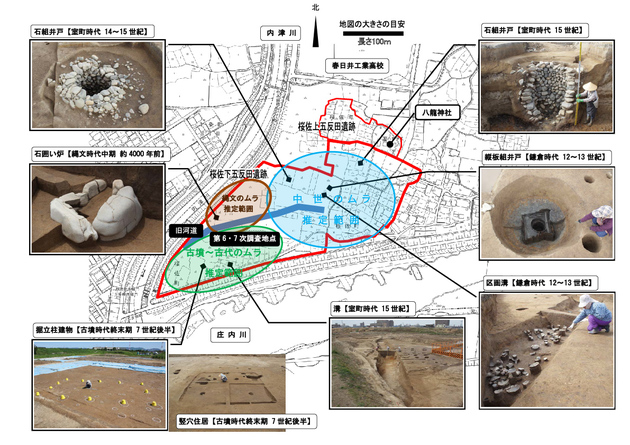

平成27年1月、春日井熊野桜佐土地区画整理事業に伴う試掘調査により新たな遺跡として確認し、名称は主要所在地の地名(桜佐町字下五反田)から桜佐下五反田遺跡とした。その後、平成31年3月まで、7次に亘る発掘調査を実施し、遺跡の存続期間は、縄文時代・古墳時代・平安時代~室町時代へと断続的ながら3,500年以上に亘り、推定範囲は東西約450メートル・南北約280メートル、推定面積約52,000平方メートルに及ぶ市内屈指の集落跡であることが判明した。

特に、調整池・排水ポンプ場等、公共用地を対象とした第6次・第7次調査は、2か年、約20,000平方メートルに及ぶ大規模な発掘調査となり、40棟以上の竪穴住居・10棟以上の掘立柱建物のほか、廃棄土坑・区画溝・井戸を検出し、多種多様な遺物が出土した。

なお、調査記録・出土遺物は現在整理途上であり、詳細な時期比定や遺跡の性格は今後の検討課題とし、本稿では第6次・第7次調査成果を中心に、主要遺構の解説を行うこととする。

2 遺跡の立地~現況地形と旧地表面~

桜佐下五反田遺跡は庄内川・内津川の氾濫原に立地し、区画整理施行前の土地利用は主に水田である【写真1】。周辺地形は、推定範囲の北東端に接する標高約22.3メートルの自然堤防から標高約21.0メートルの庄内川・内津川の合流点=遺跡の南西端に向かって緩斜面を成している。

検出したほぼ全ての遺構は、時代の新旧に関係なく、黄色系粘土(地山)を掘り込んで構築している。当時の地表面は現況より低く、標高約20.5メートル前後の平坦な地形が広がっていたと推定され、基本的に遺跡の存続期間中、遺物包含層等の堆積層は形成されず、地表面のレベルには変化がなかったと考えられる。

一方、桜佐下五反田遺跡は15世紀代を最後に水田へと変遷し、その後、河川の氾濫による土砂の堆積と開墾を繰り返すことで、現代を含め最大5面の水田面が形成され、地中下に埋没した。背景には、年間降水量・平均気温や海水面の上昇等、列島規模での自然環境の変化が想定され、庄内川流域では中近世以来、堤防決壊により甚大な被害をもたらした洪水の記録や近世村絵図において「砂入」が散見する。遺跡の終焉は、中世以降、庄内川流域で頻発した水害を主要因とし、低地から現況集落が所在する自然堤防(微高地)への居住区の移転契機となった可能性を示唆する。

3 主要遺構の分布と展開

桜佐下五反田遺跡は、複数の時代に亘る複合集落跡であるが、時代ごとに「ムラ」の中心地点と分布域が比較的明瞭に分かれている【図1】。推定範囲の北~東側では鎌倉~室町時代(12~15世紀)を中心とする掘立柱建物(Pit)・土坑・溝・井戸を検出した。溝は建物ないし集落の区画、排水等の機能が想定され、埋土中に大量の山茶碗等が出土した事例のほか、最南端の溝は総延長70メートル以上の大規模なものである。井戸は、縦板組・石組・素掘りの3型式・4基がある。

内津川に臨む推定範囲の西端では縄文時代中期の竪穴住居1棟、縄文時代晩期の土坑を検出し、周辺では縄文土器・石器が数多く出土した。

推定範囲の南西端では、古墳時代終末期(7世紀後半)・平安時代(9世紀前半)の竪穴住居40棟以上・掘立柱建物10棟以上、廃棄土坑・区画溝を検出した。中心域は30棟以上の竪穴住居が重複するなど遺構密度は高く、北東方向に離れるほど散在的で単独の住居が主体となる【写真2】。古墳時代の建物の一部には四方位に一致するものがあり、区画溝を配し、計画的な配置・建替えによる集落構造の一端がうかがえる【写真4】。

4 桜佐下五反田遺跡の竪穴住居

竪穴住居とは、円形・方形等に地面を掘りくぼめた床面に柱を建て、葦等で屋根を葺いた半地下式の建物である。地面を掘りくぼめるため、年間通じて外気温の影響を受けにくく、夏涼しく・冬暖かいが、床面が多湿になりがちな欠点がある。基本的に室内の間仕切り構造はなく、調理を行う炉やカマドの周辺を居住空間として利用したと推定される。竪穴住居は、縄文時代から平安時代にかけて一般的な住居として採用されたが、近畿地方では6世紀頃にいち早く掘立柱建物へ移行し、高温多雨な西日本へ広まる。一方、東海・中部では8~9世紀頃、関東では10世紀頃、東北・北海道等では13世紀頃まで、寒冷地ほど遅くまで残存する。

桜佐下五反田遺跡では、竪穴住居の検出総数40棟以上に及び、現時点で時代が推測可能なものは、縄文時代1棟、平安時代数棟、古墳時代が20棟前後に限られるが、未確定のものを考慮しても古墳時代が中心と考えられる。

縄文時代中期(約4,000年前)と推定される竪穴住居は、北西から南東方向にわずかに長い長楕円形プランを有し、長軸4.6メートル以上、短軸4.6メートルを計測する【写真3】。主柱は4本柱構造で、住居の中央やや北寄りに石材を方形に組み合わせた石囲い炉を配置する。炉石は炎の熱により内側が赤変し、一部の石材には亀裂剥離やひび割れが生じている。4片の炉石の内、2片は取り外して斜めに重ねており、また、炉床には煮炊きに伴う炭や焼土を残すことが通例であるが、住居の廃絶に際して意識的に取り去ったと考えられ、炉の片付け=火に対する特別な意識がうかがえる。

なお、縄文時代の炉跡を伴う竪穴住居は、神領絲田遺跡(石囲い炉)・大留六反田遺跡(地床炉)に次ぐ、市内3例目である。

古墳時代の竪穴住居は、方形プランに4本柱構造、北ないし西辺にカマドを配置する点に共通性を認め、規模は一辺4~5メートルと7メートルを超すものがある。規模の大小が住居の機能か、居住者の性格の違いによるかは今後の検討課題である。カマドは床面の被熱痕と周囲に散在する炭化物、煮炊き用の土器が伴う点から推定されるが、遺存状況は悪く構造は不明である。カマドは竪穴住居の壁面につくり付けるため、出入口は通常カマドの反対側、南ないし東側に想定される。竪穴住居内からは土師器(煮炊き用の甕)や須恵器(食器に相当する坏・貯蔵用の甕)等が出土しているが、遺物は概して小さく、数量的にも限られる。この要因の一つとして、付近に廃棄土坑(=ゴミ処理の穴)を掘り、日常的な煮炊きに伴う燃料の燃えかすである炭・灰や破損した土器類を廃棄していたためと推定される。廃棄土坑は長軸3メートルを超す大規模なもので、大量の炭・灰のほか、大小様々な須恵器・土師器が出土した【写真5】。細片は日常的な廃棄によるもの、完全な形に近く残存率の高いものは住居の廃絶に伴う片付けとも推測される。

特筆すべき遺構として、一辺11メートルを超す大型の竪穴住居があり、床面の一部には被熱による焼土層を検出し、周辺には少量ながら鉄滓の小片が出土した【写真6】。通常の竪穴住居と同じく4本柱構造、西辺にカマドを配し煮炊き用の土器を伴うが、突出した規模を誇る点、鍛冶炉を示唆する痕跡は、鍛冶工房等の機能を想定する上で重要な傍証となる。なお、鍛冶関連の遺物として竪穴住居のほか、中世の溝・井戸内からも大小様々な砥石が出土している。

5 桜佐下五反田遺跡の掘立柱建物

掘立柱建物とは、地面を掘りくぼめた柱穴に直接柱を建てて、屋根・壁を支える側柱とし、床構造には地面を直接の床面とした土間、やや高い位置につくるものがある。建物の大きさに応じて柱の数を増やし、比例して柱材=柱穴も大形化する。建物の構造は柱間を1間と数え、柱穴4基×柱穴3基では3間×2間と表現する。また、柱の配列構成により建物外周のみに柱穴を配する側柱建物、建物外周+内側に同規模の柱穴を追加配列する総柱建物などに分類し、床面の補強構造を有する総柱建物は、重量物を保管する倉庫等の機能が想定される。

柱の掘形は柱材を安定させるため、高さに比例した深さ(根入れ)と周囲を敲き締めて固定する作業空間が必要となり、柱材に対して周囲を大きく掘り込むこととなる。柱材は腐朽し遺存することは稀であるが、土層断面に残る痕跡等から推測すると、桜佐下五反田遺跡では長軸7~80センチメートルの掘形に対して直径10~15センチメートル前後の丸太材を使用したと考えられる【写真7】。

掘立柱建物は出土遺物に乏しいため、時期比定は竪穴住居よりも困難であるが、古墳時代の竪穴住居と建物配置の主軸が一致することが多く、建物構造の相違は住居と倉庫等の機能分化によるものと推定される。

膨大な数の柱穴を検出しているが、掘立柱建物・柵等の構造物の復元につながるものは極わずかである。さらに総柱建物は、7次に亘る調査を通じて1棟のみの確認である【写真8】。四方位に一致する建物配置の計画性、南端中央の柱穴からは柱材の固定作業の途上で据え置かれた無台坏が出土し、地鎮等の「まじない(祭祀)」に類する行為が確認されている点、同地点での建替え等、建物構造の希少性と併せて特別な機能を担った建物と推測される。

6 中世(鎌倉・室町時代)の遺構

中世の遺構は、中心地点を外れるため低密度で、柱穴・素掘り井戸1基(*桶など有機質の井戸枠材が腐朽した可能性もある)・溝2条に限られる。溝は、中世の遺構では最南端に位置し、東西方向へ70メートル以上に亘って直線的に延び、途中南北方向へ分岐する大規模なものである【写真9】。

当初は、幅約3メートル・深さ約1.1メートルで、東西から南北へ直角に屈曲する水路として機能した後、自然堆積により溝の大部分が埋まった時点で、人為的に埋戻し・整地を行っている。この際、溝の屈曲部を中心として山茶碗・焼締陶器等の遺物、川原石を大量に投棄している。遺物の中には、完形の山茶碗や底面に墨書を行ったものがある。

その後、屈曲部以東は重複する溝の埋土を再掘削し、屈曲部以西は新たに掘削して幅約1.6~2.2メートル、70メートル以上に亘る直線的な溝として再構築される。東西両端は調査区外へと続くため、溝の全貌や具体的な機能は不明である。溝は砂・シルトが混在した埋土で一気に埋積しており、洪水による水流・土砂に基因する可能性があり、遺跡としての終焉時の様相の一端を反映している。

「段丘の町・春日井」を歩く

長縄秀孝 市文化財保護審議会会長

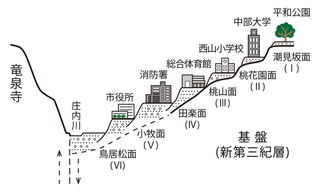

春日井には多くの段丘が分布している。市街地はこれらの段丘の上に発達していて、春日井は「段丘の町」ともいえる。【図1】は春日井の段丘の様子を表したものである。高位にある段丘面から順に潮見坂面(高位段丘I面)・桃花園面(高位段丘II面)・桃山面(高位段丘III面)・田楽面・小牧面・鳥居松面と呼んでいる【注】。庄内川及びその支流沿いの平坦面は沖積面である。潮見坂面~桃山面は高位段丘、田楽面は中位段丘、小牧面~鳥居松面は低位段丘に区分される。段丘地形を実感するにはJR春日井駅から歩いて北に向かうと順々に段丘崖(だんきゅうがい)が現れて、その様子がよくわかる。今回は低位の段丘から高位の段丘にかけて観察の旅に出る【図2】。

【注】潮見坂面・桃花園面・桃山面は、春日井団研グループによる高位段丘I面・II面・III面にそれぞれ同じものである。

1 段丘の旅に出る

(1) 鳥居松面を訪ねて

JR春日井駅から地蔵川を渡り交通児童遊園に向かう。この遊園の北側に段丘崖(A)があり、東方の下市場町から西方の勝川方面にかけて発達している。今日では都市化が進み、かつて段丘崖に見られた雑木林の風景は見られなくなった。段丘崖の上は鳥居松面になり、住宅が立ち並んでいる。面の標高は約20メートルで、下位の沖積面との比高は約3メートルである。地層はチャート礫を主とした砂礫層から成り、鳥居松礫層と呼ばれている。観察できる露頭は交通児童遊園の北側にほんの僅かになった。【写真1】は鳥居松小学校近くの工事現場で見られた鳥居松礫層である。径10センチメートル程度の大礫を特徴とした礫層で、チャート礫を主としてホルンフェルスや砂岩の礫も見られる。また、鳥居松礫層は濃尾平野の地下に続き、優れた帯水層になっている。以前はこの段丘崖下に沿って小川が流れ(現在は暗渠になっている)、湧水がこんこんと湧き、子供達の水遊び場となっていた。観察を終え、春日井市役所方面に向かう。

(2) 小牧面を訪ねて

左に尾張中央農協を見て県道25号線を北に向かうと坂が現れ、上り切ったところが小牧面になる。小牧面の標高は約27.5メートルで、下位面との比高は約5メートルである。地層はチャート礫を主とした砂礫層からなり、小牧礫層と呼ばれている。段丘崖及び地層の様子は梅ケ坪町交差点付近(B)でその一部が観察できるが、開発で原地形が失われ、また、夏場は草に覆われて地層が見えづらくなっている。すぐ近くの春日井市消防署は小牧面上に建つ。段丘崖は東方の篠木町8丁目付近から西方の朝宮町、そして高山町へ、さらには小牧方面へと続く。また、西部には「黒鉾(くろほこ)」という地名があり、これは小牧礫層の表土の色が黒いことから名づけられたものである。小牧面の形状を見ると旧木曽川水系と旧庄内川水系の両河川によって段丘面が形成されたことがよくわかる。段丘崖と地層の観察を終え、県道25号線に戻る。小牧面の広さを確かめながら北に向かう。

(3) 田楽面を訪ねて

総合体育館前交差点から北に上り切った面が田楽面になる。体育館は田楽面の上に建っている。標高は約33メートルで、下位面との比高は約5メートルである。段丘崖(C)はコンクリート壁に覆われているが、サンフロッグ春日井(温水プール)駐車場の北側に連続して見られる。さらに北へ進むと、町屋町交差点南の旭ケ丘学園西側(D)で地層の様子が部分的だが観察できる。町屋町交差点に戻り、上田楽町北の交差点に向かう。さらに400メートルほど進んだ(E)地点は小牧市下末になるが、ここに下末古墳がある。古墳の裏側では地層がしっかりと観察できる。地層は海成層で粒のそろった砂層からなり、田楽層(名古屋では熱田層)と呼ばれている。地層中には軽石が含まれていて、これは御嶽起源のものである。田楽付近の当時の環境は河口付近にあって、浅い汽水状態の海に砂が堆積したものと考えられている。観察を終え、上田楽町北交差点まで戻る。

(4) 桃山面を訪ねて

上田楽町北交差点を東方面に左折して桃山町方面に進む。桃山の交差点を過ぎると国道155号は緩やかに上り坂になる。上り切ったところが桃山面になる。標高は約40メートルで下位面との比高は約5メートルである。少し進んで南桃山の交差点では左側にコンビニがあり、その周辺で桃山面の上に建つ住宅(F)が観察できる。次に、しばらく国道を東に進む。名鉄バス「西山町」バス停近くの西山小学校への案内看板がある角を左に折れて、小学校に向かう。すぐに坂が現れ、露頭があり、ここで桃山面の段丘崖(開析を受けている)と地層の様子(G)が観察できる。奥にある西山小学校は桃山面の上に建つ。地層はチャート礫を主とした砂礫層で、桃山礫層と呼ばれている。G地点のすぐ東、西山ふれあいの家北側の竹やぶには西山遺跡があり、遺跡は桃山面末端の面上に位置している。観察を終え、再び国道155号に戻り、松原神社信号前交差点までしばらく歩く。

(5) 桃花園面を訪ねて

松原神社前交差点を左に折れて桃花園団地に向かう。東名高速道路をくぐって茨池に差しかかるところで上り坂(H)になる。坂の途中の左側に段丘崖が少し見える。上り切った面が桃花園面となり、標高は約65メートルで、一帯は果樹園になっている。左手奥にある愛知県農協総合グラウンドは桃花園面上に位置している。桃花園面はグラウンドから南東方向の中部大学に続く丘陵面を形成している。地形面は開析が進んでいて、近くに観察できるよい露頭は見当たらない。【写真2】は茨池の水が落ちた時の地層の様子である。写真中央から下は新第三紀のシルト層で、その上部には桃花園礫層が乗っている。チャート礫を主として濃飛流紋岩類・ホルンフェルス・砂岩などの大礫を混じえた礫層となっている。シルトが堆積するような穏やかな堆積環境から大礫が運ばれるような激しい堆積環境への変化が見てとれる。次に、グラウンドの東側の細い道を進み、下原古窯に向かう。古窯は史跡になっていて、6世紀前葉の焼成窯であり、桃花園礫層の基盤となる新第三紀層に設けられている。

(6) 潮見坂面を訪ねて

下原古窯の東側(I)は古窯のある西側より一段高い地形になっていて、コンクリートの側壁で覆われている。この崖上が潮見坂面になる。潮見坂面は桃花園団地から東側の平和公園に続く標高85メートルから100メートルの丘陵面に点々と分布している。地層はチャートや濃飛流紋岩類の礫を含む砂礫層からなり、潮見坂礫層と呼ばれている。露頭はI地点近くの自衛隊自動車教習所正門前で部分的に見られる。新第三紀の基盤の上に基底礫岩が配列し、その上に厚さ約6メートルの砂礫層が乗っている。現在では表土に覆われ、はっきりと地層を見ることができない。次に、下原古窯から市境を越えると小牧市大草に至る。田園地帯のJ地点から振り返って丘陵を見ると、今通ってきた道の右側(西側)は桃花園面が乗る丘陵で、道の左側(東側)は潮見坂面が乗る丘陵となり、面上には住宅団地が建ち並んでいる。これで春日井の段丘を訪ねる旅は終わりになる。来た道を戻り、名鉄バス「桃花園口」バス停からJR春日井駅行きのバスで帰路につく。

2 段丘構成層に見られる特徴的な礫

〔チャート【写真3】〕堆積岩の一種。緻密で非常に硬く、層状を成すことが多い。各段丘構成層では最も多く見られる礫種である。主成分は二酸化ケイ素で、この成分を持つ放散虫・海綿動物などの動物の殻や骨片が海底に堆積してできた岩石である(無生物起源の説もある)。色は赤・緑・黒・白などと変化に富む。暖色系のものは酸化鉄鉱物を、暗色系のものは硫化鉄などを含むことによるといわれて、市内の東部山地に広く分布している。

〔頁岩(けつがん)【写真4】〕堆積岩の一種で泥が水底に堆積してできた岩。薄片状に剥がれやすい性質を持つことから「頁岩」と名付けられた。市内東部山地に分布する。

〔ホルンフェルス【写真5】〕泥岩・粘板岩などが変成作用を受けてできた岩石。暗黒色で硬く、緻密な岩石である。写真では岩石の表面に変成鉱物である菫青石が無数に見られる。市内東部山地に分布する。

〔濃飛流紋岩類(のうひりゅうもんがんるい)【写真6】〕濃飛流紋岩類は美濃から飛騨にかけて分布する巨大な火山体で、約8千万年前から約6千万年前までのおよそ2千万年の間に、火山噴出物が積み重なって強く溶結してできた岩石である。灰色の石英の斑状結晶に特徴があり、市内の新第三紀層及び第四紀層の砂礫層中に見られる。

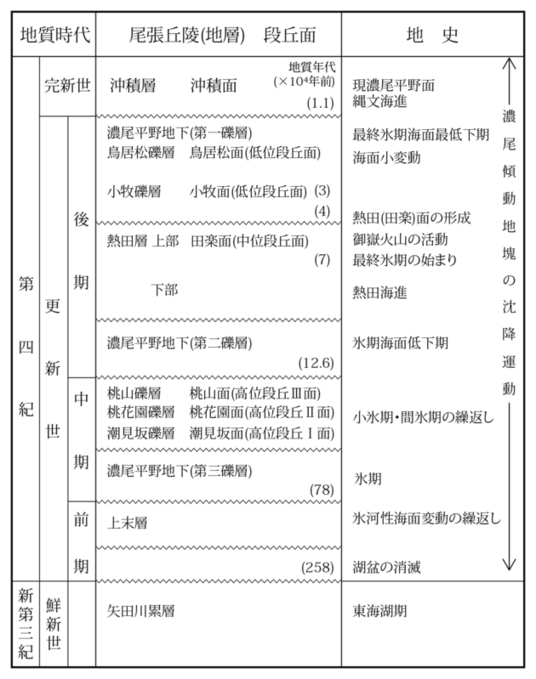

3 段丘が形成された第四紀という地質時代

第四紀は人類と氷河によって特徴づけられ、1万年を境にして更新世と完新世に二分される。さらに、更新世は前期・中期・後期に区分されている。鳥居松礫層・小牧礫層・田楽層は第四紀の更新世後期に、桃山礫層・桃花園礫層・潮見坂礫層は更新世の中期に形成された【表1】。

第四紀は気候変動による氷河の拡大や縮小のあった時代で、動植物相に変化を与え、また、大地の成立にも大きく関与した。氷期・間氷期に伴う海水準の変化や大地の変動によって春日井には何段もの段丘面が形成された。

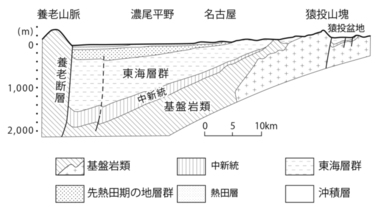

4 段丘の形成

〔濃尾平野では〕更新世になると、濃尾平野の地塊は傾動運動を特徴として西に傾きながら沈降を続けた。傾動の軸はほぼ名古屋市の中心部を通り、北北西から南南東に走っている。したがって濃尾平野では南西部に行くほど堆積層が厚くなっている【図3】。

〔高位段丘ができる〕更新世中期では小氷期・間氷期が繰り返し訪れ、海面が変化した。また、春日井地域では基盤の隆起現象が生じて高位段丘がいくつかの面に分かれて発達し、3段の高位段丘面とそれらを構成する礫層(潮見坂礫層・桃花園礫層・桃山礫層)ができあがった。

〔中位段丘(田楽層)ができる〕最終間氷期(リス/ウルム)になると海進が始まり、熱田層下部が堆積した。この時の海進は熱田海進と呼ばれ、当時の海域は濃尾平野の奥深く、現在の大垣市付近まで達したといわれる。

その後の最終氷期(ウルム氷期)の前半には小規模な海面変動を繰り返しながら、熱田層の上部が堆積した。田楽層は熱田層上部層の上半部に対比される。地層中には御嶽火山に由来する軽石を含み、この年代測定の結果から熱田面(田楽面)が離水したのは約4万年前(最近では新しい説が出されている)といわれる。最終間氷期から最終氷期の前半にかけて熱田層がほぼ連続的に形成されていったのは濃尾平野が沈降地域であったことによる。

〔低位段丘(小牧礫層・鳥居松礫層)ができる〕最終氷期(ウルム氷期)の後半には最低海面期に向けて海水準は次第に低下していき、小牧礫層・鳥居松礫層が形成された。小牧礫層は「木曽川泥流」に覆われていて、この年代測定の結果から約3万年前(最近では新しい説が出されている)の形成といわれる。鳥居松礫層は小牧面を切って堆積しており、また、濃尾平野の地下では最終氷期の海面最低期(2万年前)に作られた河谷によって切られているので、このことから約3万年前から2万年前の間の形成といわれている。

参考文献

『日本列島のおいたち』東海大学出版会 1995年

「名古屋北部地域の地質」 地質調査所 1984年 注:表1及び図3は、この研究報告より抜粋し、加筆修正した。

春日井団研グループ「春日井市付近の地形面」『中部地方の鮮新統および最新統 竹原平一教授記念論文集』竹原平一教授記念会 153-161頁 1971年

国土地理院「名古屋北部」2万5千分の1地図(昭和30年)、「豊岡」2万5千分の1地図(昭和22年)、「小牧」2万5千分の1地図(昭和35年)

明治期における春日井からの北海道団体移住(上) ~八雲への移住に加わった人たち~

近藤雅英 春日井古文書研究会会長

1 団体移住

明治新政府の方針で開拓が進められた北海道への団体移住は、(1)旧尾張藩士族の授産、(2)濃尾震災後の善後策、(3)屯田兵制度の3点であろうか。今回はまず八雲への移住について見てみたい。なお、八雲村(現二海郡八雲町)は明治14年(1881)に村制施行、大正8年(1919)に町制施行した。

2 八雲への移住

尾張藩は、慶応4年(明治元・1868)犬山藩と今尾藩の独立により名古屋藩との3藩になり、名古屋藩は、北海道の北見国斜里と網走の2郡の開拓を仰せ付けられた。そこで2人の家臣を現地視察させたが、余りにも奥地で開拓に困難と、明治3年(1870)6月までに辞退していた。しかし、旧尾張藩士族の授産を推進したい尾張徳川家は、明治10年に適地探索に乗り出し、吉田知行(ともつら)らに調査させた。吉田らは胆振(いぶり)国山越(やまこし)郡山越内(やまこしない)村遊楽部(ゆうらっぷ)(有楽府ともいう)の利点を次のとおり挙げ、この地を選んだ。

(1) 函館・長万部(おしゃまんべ)・室蘭などへ近い。

(2) 海浜から2里の山奥では数年来農業で生活している人がいる。

(3) 風水害もなく、寒威・積雪も妨げになるほどでない。

しかし、実際は9月の気候のよい時期に1日調査しただけで、いざ入植すると移住者の苦労は並大抵ではなかった。

移住者は、明治11年を皮切りに明治29年までに、家族とも78戸、331名、単身者青年29名、幼年24名にのぼる。もっとも、この間の退場者は、家族とも21戸、84名、単身者28名があった。

移住者に対する徳川家の援助も手厚かった。渡航賃の貸与、家屋の新築、農具の配付、生活用品の貸与、なかでも1戸当たり1万坪の農耕地貸与(開墾後に移住者に付与)は、大きな励みとなった。これらの援助は、明治18年まで続けられた。

注: 高木任之『北海道八雲村の開墾』(2005年)

所収の図をもとに作成

3 春日井からの参加者

この移住は士族に限定されていたため、農民で「苗字帯刀」を許されていた下津尾村の林八十八(やそはち)と、士族の家系の鳥居松村和爾良の梅村多蔵の2家族のみが春日井から移住した。

(1) 林 八十八(下津尾村)

天保9年(1838)5月生まれの数え年50歳のとき、明治20年4月に妻と2男3女の一家7人で移住した。移住の際に、荷造りして送付した日用品(着物・綿類・瀬戸物・膳物・石臼・箱物・釜類・鉢・箱火鉢・酒樽・傘・風呂桶・手桶など)の目録があり、あらゆる物を持った不退転の決意のほどが窺える。

移住者が創建した「八雲神社」が明治20年3月23日に熱田神宮の分霊を受けたのに合わせての移住で、宮司的な役目を持ってのことと考えられる。

春日井での八十八は、庄屋として下津尾村を代表し、明治9年から12年にかけて、地租改正歎願や地価分賦更訂の請書をめぐって尽力した。村議員として村の意向の取りまとめに奔走し、請書の提出期限が迫るなかで、明治12年1月10日には、訴訟に向けて戦うことを覚悟した代表の林金兵衛・飯田重蔵あてに、「一同身命ヲ抛テモ」と表明して全面的に賛意を示した手紙を出している。

地租改正の歎願が終息すると、最後まで残った和爾良村始め42か村で「倹約示談」を申し合わせ、地租改正の歎願に要した費用の出費や凶作飢饉に対処するための倹約、特に輸入物の使用自粛にも率先した。

大正6年1月16日に80歳で逝去した八十八の墓は、常丹(とこたん)の丘(現大新(おおしん))にある。八雲の開拓に携わり、その地に骨を埋めた人たちの眠る墓とともに、郷愁の念やみがたき尾張の方角に向け建てられている。

昭和7年1月16日建立の墓碑には、「林多蔵ノ次男ニシテ 家系代々庄屋ヲ勤ム 天保九年五月廿九日誕生」とあり、「明治十年減租諸願ノ為メ四十二ケ村ノ一部総代トナリ」とその功績を讃えている。

(徳川林政史研究所蔵)

(2) 梅村 多十郎(鳥居松村和爾良)

明治25年、父・多蔵に連れられ、一家4人で移住した。梅村家は、春日井唯一の累代尾張徳川家の家臣で、多蔵は渡道以来、農産種子・太物(綿織物や麻織物)の行商、菓子製造業などの営業に励み、同地一流の資産家になったという。

多十郎は、明治5年2月9日に多蔵の長男として生まれた。渡道以来、父子ともに小作人として働き、明治28年に澱粉製造業に着手した。明治36年には組合を組織し、八雲澱粉を八雲の主産物にした。当時未開地10町歩を開墾し、逐次農耕地も増やし280町歩を、山林も600町歩を所有するに至った。

昭和3年の八雲町創基50年祭では「中学校建設功労者」として表彰された。村会議員12年、八雲消防組頭などの公職にも功績が多い。『開道五十年記念』(大正7年刊)にも道内著名人の一人として紹介され、「父子共に世の模範足るべきもの」と、高い評価を受けている。

(3) 春日井からの団体移住

判明しているものは、(1)野田生(のだおい)、(2)生振(おやふる)原野、(3)愛別(あいべつ)原野、(4)長万部、(5)瀬棚(せたな)、(6)由仁(ゆに)、(7)忠別(ちゅうべつ)原野、(8)音江(おとえ)、(9)山越内の9地区にわたっている。このほとんどが小作である。

(4) 野田生への移住

野田生は、野田追川を挟んだ胆振国山越郡山越内村と渡島(おしま)国茅部(かやべ)郡落部(おとしべ)村の2地域からなり、ここへの移住は、当初、八雲村の徳川家開墾地への移住を希望した人々であった。

小作人の移住は、明治21年に八雲から野田生に5戸を移したのを始めとし、23年5戸、24年7戸、25年24戸となっている。八雲への入植を希望して渡道したが、土地を得られず、この地に移った者もいる。

士族の移住が明治25年に打ち切られたので、明治26年以後は、愛知県の農家からも募って、小作人を受け入れた。小作人の受け入れに当たり、「小作約定証」を定めた。この約定証には、小作地は野田生の開墾地のうち4町9反18歩、開墾から5年間は借地料無料、6年目から1反に付き大豆1斗、開墾は7か年で完了させるなどと定められている。

当地の農作物は、馬鈴薯がもっとも多く栽培されており、次いで大豆であった。移住者の多くは東春日井郡からで、「小尾張ヲ見ルノ観ヲ呈セリ」といわれたほどである。明治25年12月、団体で移住する者51戸(山越内村字野田生36戸、落部村字野田生15戸)が「団結移住ニ関スル要領」に署名して小作人として働いた。昭和63年刊行の『野田生百年』には、春日井出身者が30名記録され、功労者として河原友二(和爾良村)と岡島新八(鳥居松村)の名が挙がっている。

(5) 河原 友二〔万延元年(1860)生、享年84歳〕

明治25年、家族6人で小作入植した。澱粉製造、牛馬の増殖、後の野田生小学校の創設に尽力し、学務委員、村会議員、産業団体の役員等を歴任した。

(6) 岡島 新八〔明治12年(1879)生、享年87歳〕

明治24年、父とともに移住した。農水産物販売の傍ら郵便物の取り継ぎなどを行い、明治41年開設の野田生郵便局の初代局長に就任した。小学校開設以前には青年団夜間部の教師であり、町会議員3期も勤めた。

野田生にも記念碑「開拓百年」が建立されており、明治16年徳川家開墾地ヘ、明治21年5月、農民により開拓の鍬入れがなされたとある。

(7) 長万部村(胆振国山越郡)知来(ちらい)への移住

濃尾震災後の善後策として、八雲に入植した罹災者の八雲から知来への転移を見てみたい。

濃尾震災後、「尾張開墾組合」という団体として、明治25年に八雲村の徳川開墾地を頼って渡道したが、士族でないため土地を与えられず、小作人にならざるを得なかった。雛五村19(桜佐5・堀之内3・熊野10・不詳1)、小木田村(下市場)8、和爾良村9、八幡村(八田新田)1、柏井村(上条新田)2、田楽村1の40戸が移住した(この他、八雲に小作人として残った者が2人)。

(8) 瀬棚村(後志(しりべし)国瀬棚郡)への移住

ここも八雲を目指した人々が同様の事情で移り、明治26年に勝川町6、味美村1、小野村5、田楽村1の13戸が瀬棚郡利別(としべつ)原野へ落ち着いた。この移住と同時に、小野村から4戸が釧路郡鳥取村(現釧路市)へ移住した。次いで明治27年にも、片山村(牛山)3、味美村1、柏井村(勝川妙慶新田)1、下原村(下原)1、春日井村3の9戸が移住した。

(9) 由仁村(石狩国夕張郡)への移住

明治29年、田楽村の鈴木金次郎を代表に小作として移住した。

(10) 忠別原野(石狩国上川郡)への移住

当地の東川村(現東川町)は、「もと旭川村字忠別原野と称し、広漠無辺、鬱蒼と森林が生い茂り、熊狼狐狸の群が時を得顔に跋扈し、ほとんど人跡未踏の大原野であった」という地で、明治27年に上川郡鷹栖村に移住していた玉川村の稲垣喜代次郎と同村気噴の日比野賢次郎が、忠別原野に貸付地があることを知り、明治28年に転住した。翌29年、日比野賢次郎が一旦帰国して同郷の者を誘い、49戸で団体を組織して、玉川村気噴2、不二村2、味美村2、篠木村1の7戸が移住している。

当初、明治29年2月に団体の認可願いを提出したが、10日後に取り下げている。手続きが煩雑で、予定の3月に発つのに時期を失することを恐れたためという。

日比野賢次郎と稲垣喜代次郎については、土功組合議員としての功績があると、『東川村発達史』が紹介している。

(11) 音江村(石狩国空知(そらち)郡)への移住

明治34年、和爾良村から代表の長縄徳次郎を含む16、八幡村21・小木田村3の40戸が移住している。

(12) 山越内村(胆振国山越郡)への移住

明治30年11月、勝川町の丹羽吉三郎を代表とする自作農32戸(勝川町27、味美村5)が団結移住の証明を得ている。勝川は前年の大雨水害を理由とし、味美は「小作地ニ乏シキガ故」と東春日井郡長の副申にある。しかし、明治31年9月に証明は無効とされているので、移住した形跡はない。希望した地は渡島国茅部郡石倉村のようである。明治30年に勝川町の長谷川鎌次郎を代表に46戸が渡道している記録があるが、入地先など判明しておらず、この移住と関わりがあるかも知れない。

(13) その他、春日井からの移住

詳細は不明であるが、明治31年に自作農20戸が東春日井郡掛川村(瀬戸市)の2名を代表に、不二村から13戸(白山12、庄名1)が渡道している。

愛知県からの北海道への移住は、明治25年から明治34年までの10年間で、584戸である。うち、東春日井郡が286名(49パーセント)を数え、その中でも春日井からは実に174名を占める。

移住の要因として、明治40年発行の『殖産公報』第36号には、郡長の報告で「小作地ノ狭隘又ハ家計困難ニシクカ如シ」とある。公式にはともかく、八雲村や濃尾震災で道内の村々に先に移住した知己を頼ったり、成功者の成功例などを墓参等の際などに伝え聞いたりして、刺激を受けた者も相当いたという。

参考文献

『八雲町史』上巻・下巻 八雲町役場 1984年

都築省三『村の創業』実業之日本社 1917年

高木任之『北海道八雲村の開墾-尾張徳川家による』2005年

高木任之『八雲日記-北海道八雲村開墾の記録』2008年

『日本歴史地名大系1 北海道の地名』平凡社 2003年

『写真集 尾張徳川家の幕末維新』徳川林政史研究所編 吉川弘文館 2014年

『もりやま』第17号~第20号 守山郷土史研究会 1998~2001年

『野田生百年』野田生開拓百年記念事業協賛会 1988年

藤崎常治郎『東川村発達史』上条虎之甫 1910年

注: 本稿掲載写真は、『北海道八雲村の開墾』、『写真集 尾張徳川家の幕末維新』及び『野田生百年』より転載した。

発行元

発行 春日井市教育委員会文化財課

郵便番号 486-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話番号 0568-33-1113