郷土誌かすがい 第79号

令和2年11月1日 第79号 ホームページ版

春日井に鉄道がやってきた

昭和37年 加藤弘行氏撮影

中央線は、現在春日井市民にとって通勤・通学に欠かすことのできない存在となっています。また、春日井市の発展に重要な役割を果たしてきました。

今から120年前の明治33年7月23日、中央線の名古屋多治見間の試運転が行われ、待ちに待った鉄道が春日井にやってきました。市内では勝川駅と高蔵寺駅が誕生しました。当時の勝川町役場日誌には、下記要約のように記されています。

「又本日中央線の開通が午前9時ごろありました。午後は花火や相撲、三味線・唄、狂言が行われました。勝川町からは扇子と(祝賀用)旗が2つ入り1個ずつ配布されました。休憩所ではお茶が出されました。又松河戸新田からは折詰、酒が出され午後7時までにぎわいました。」

盛大な祝賀行事から町民の喜ぶ様子が伝わってきます。

それでは、現在の中央線がどの様な経緯で開通に至ったのでしょうか。私は約10年前より3年間にわたり「郷土誌かすがい第66号~第68号」で「中央線が開通するまでの歴史」を書かせていただきました。その中では、明治25年の鉄道敷設法公布から明治27年5月第6回帝国議会で中央線が春日井を通ることに決まるまでの経緯をまとめました。今回は中央線について明治2年の東京と京都を結ぶ大幹線計画から名古屋~多治見間開通の明治33年までのルート変遷を軸にして、新しく分かったことも交えて書くことにします。

(春日井郷土史研究会会員 安田裕次)

春日井に鉄道がやってきた~中央線のルートの変遷~前編

安田裕次 春日井郷土史研究会会員

1 春日井を通らない大幹線計画(明治2年~16年)

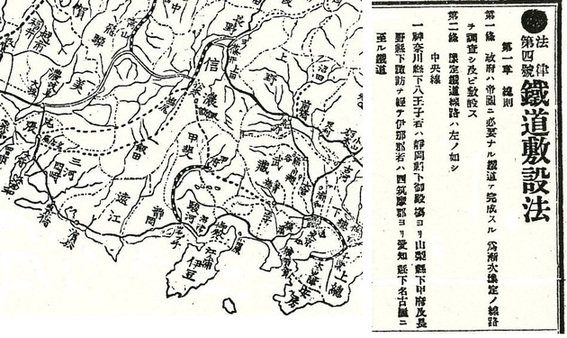

明治2年に中央線敷設の計画(大幹線計画)が始まりました。この計画は、東西の両京(東京と京都)を結ぶものでルートは未決定でした。ルートとしては、中山道に沿うルートと東海道に沿うルートの2つが考えられていました。2つのルートは明治9年までに小野友五郎(4回)やボイル(2回)らによって調査・測量が行われました。明治9年、ボイルは、上告書の中で幹線としては中山道沿いが未開発地域の開発という観点から望ましいといっています。しかしボイルらの調査した中山道沿いルートは東京から高崎・軽井沢・和田峠・諏訪・木曽福島・中津川・多治見・美濃加茂・岐阜・大垣から京都に向かうもので春日井は通りませんでした。ボイルは、幹線の枝線として加納(岐阜)から名古屋(宮)へ行くルートも測量しています。その後、明治16年には大幹線ルートは、中山道沿いに正式決定しました。また、測量にあわせて東西両方向から中山道沿いルートの工事が着々と進み、明治16年ごろには東京~高崎、神戸~京都~大垣まで開通し始めていました。

2 大幹線計画が名古屋経由になって、春日井を通る可能性急浮上(明治16年~18年)

中山道沿いルートが正式決定すると、中山道ルートで開通していない大垣~高崎間のルートの測量調査が始まります。また、このルートへ資材を運ぶルートとして岐阜から武豊へ向かうルートが測量され始めました。(ボイルが測量したものを基にしている。後に岐阜~名古屋間が中山道西部線となる)この武豊へ向かう線が、愛知県で最初に鉄道が走った武豊線です。

井戸田弘氏は『東海地方の鉄道敷設史』の中で、中山道線の岐阜以東について「明治16年11月…名古屋より大きく迂回反転し東春日井郡等を経由するルートの調査を指示している」としています。これは中山道ルートを名古屋経由とし、岐阜から名古屋までを中山道西部線として、そして名古屋から反転して春日井を通り多治見に至る線を中山道東部線(図1参照)と考えています。これが、現春日井市を通る最初の測量調査です。中山道東部線により鉄道が春日井を通る可能性が出てきたわけです。

明治17年5月20日には日本の鉄道の父と呼ばれる井上勝も中山道ルートを視察しています。井上が春日井近辺を視察したのは、5月28日です。井上が通ったのは内津峠を越えて多治見に向かうルートで、当時の春日井を通る下街道沿いと考えられます。井上は6月11日に瀬戸近辺も視察しています。測量結果を受けた明治18年6月の鉄道局と陸軍省との協議図(図1)が残されていますが、これを見ると中山道東部線は、名古屋からほぼ現在のルートが示されていて、勝川・高蔵寺を通り定光寺付近から庄内川を渡って現在の瀬戸に入り多治見・土岐へ向かっています。この協議図では井上が通った内津峠を越えるルート(下街道沿い)は避けられています。

3 大幹線計画が東海道沿いに変わり春日井を通る可能性が途切れる(明治19年7月)

明治17年の視察を終えた井上は、測量技師の原口要に東海道沿いルートの調査測量、南清に中山道沿いのルートの調査を命じました。明治19年7月、彼らの報告により大幹線計画は、工費や時間を考え中山道沿いルートを破棄し、名古屋からは東海道沿いのルートにすることを決めました。この路線が明治22年に開通する東海道線です。中山道東部線として春日井に鉄道が通る可能性は、この変更で途切れました。

4 「鉄道敷設法」公布により再度春日井を通る可能性が出てくる(明治25年6月)

大幹線計画は東海道線に変更されましたが、中央線の計画は政府主導で全国鉄道計画の一環として取り上げられるようになります。計画は第2・3回の帝国議会を経る中で、関東から甲府・諏訪を経て名古屋に行くように変わります。正式に、再度春日井に中央線が敷設される可能性が出てきたのが明治25年6月21日の「鉄道敷設法」公布によります。この敷設法は、中央線の起点及び経過点について次のような記述があります。

「神奈川県下八王子若ハ静岡県下御殿場ヨリ山梨県下甲府及長野県下諏訪ヲ経テ伊那郡若ハ西筑摩郡ヨリ愛知県下名古屋ニ至ル鉄道」

新聞の諏訪~名古屋間のルートは、点線で2通り(伊那郡と西筑摩郡から名古屋に至る線)表されているように決定されていませんでした。そこで政府は測量調査を開始し、それに合わせて町を挙げての大誘致運動が展開されました。

5 2回目の春日井近辺の中央線測量調査(明治25年7月~)

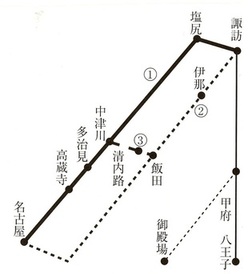

「鉄道敷設法」を受けての路線決定の調査が始まります。全国路線調査のうち中央線については原口がその担任となり、八王子及び御殿場~甲府間、甲府~諏訪間、諏訪~名古屋間の測量調査が明治25年7月から始まりました。春日井・瀬戸近辺は諏訪~名古屋間の西筑摩郡から名古屋に至る線の一部として測量されました。(図2の〈1〉で筑摩線と呼ばれていました)

測量したルートは〈1〉〈2〉〈3〉の3通りに増え、第1回鉄道会議に報告されました。

| 〈1〉 | 筑摩線 | 中山道沿いに行くルート(現在の中央線のルート)。主な経由地点は諏訪~塩尻~木曽福島~中津川~多治見~高蔵寺~名古屋。 |

|---|---|---|

| 〈2〉 | 第一伊那線(三河線) | 飯田街道沿いに行くルート(現在の飯田線に近いルート)。主な経由地点は諏訪~伊那~飯田~足助~名古屋。 |

| 〈3〉 | 第二伊那線 | 飯田までは〈2〉のルートで、そこから清内路を通り中津川に出る。その後は〈1〉のルート。主な経由地点は諏訪~伊那~飯田~清内路~中津川~多治見~高蔵寺~名古屋。 |

〈1〉筑摩線の路線で多治見~名古屋間の政府案は次のようです。

「多治見ノ対岸ナル長瀬(停車場設置見込)ヲ過キ池田村ヲ経テ再ヒ土岐川谷ニ入リ右岸に沿ヒ玉野ニ至ル此間モ亦渓間狭窄屈曲甚シキ為メ十六鎖乃至四十三鎖ノ隧道ヲ穿ツ五カ所崖岩ヲ鏟削シ護岸ヲ造築スル等ノ工事困難ナリトス夫ヨリ高蔵寺(停車場設置見込)大留松河戸勝川(停車場設置見込)ヲ経テ庄内川ヲ渡ル中略平行シテ名古屋笹島停車場ニ達ス」

この文章は、明治26年2月23日付「扶桑新聞」でも原文のまま報道されています。

ここからわかるように、第1回鉄道会議の政府原案は、春日井市内の高蔵寺・勝川を通る高蔵寺線(玉川線)です。なお、政府案の付記として多治見~名古屋間について瀬戸線が記述されています。政府は、多治見~名古屋間について比較線として瀬戸線を測量していますが、高蔵寺線(玉川線)に比べて勾配が急で工費も30万円余分にかかるので、政府案として採用できない線としています。政府は2つの路線は測量していますが、小牧線(内津峠を通り西尾までは現春日井市を通る)は測量していません。

写真1は、明治26年ごろに小牧町民が作成した「中央線計画絵図」(小牧市神明社所蔵)です。上から小牧線・高蔵寺線・瀬戸線の3線が描かれています。

(小牧市神明社所蔵)

6 春日井を通るルートが議決される変遷(明治25年12月~27年5月)

諏訪~名古屋間について春日井を通るルートが議決される変遷を簡単に書くと次のようになります。(詳細は以前書いた郷土誌かすがい第66・67・68号参照)

(1)明治26年2月17日の第1回鉄道会議…〈1〉の筑摩線(春日井を通るルート)に議決

(2)明治26年2月19日の第4回帝国議会の衆議院鉄道委員会…〈3〉の第二伊那線で多治見~名古屋間は瀬戸線(春日井を通らないルート)に議決

(3)明治26年2月21日の第4回帝国議会の衆議院本会議…緊急動議が出されて議決されなかった。

(4)明治26年11月の第5回帝国議会は解散のためルートは審議されなかった。

(5)明治27年5月の第6回帝国議会(衆議院・貴族院)…〈1〉の筑摩線(春日井を通るルート)に議決

紆余曲折しましたが、勾配・工費・時間等を総合的に判断して明治政府案通り春日井を通るルートに決定しました。

7 中央線開通時に向けてのルート変更(明治27年6月~33年7月)

春日井を通るルートが国会で議決されてからも名古屋~多治見間については、少しルートや停車場(駅)が変わっています。開通時に誕生したのは、名古屋(明治22年の東海道線の駅として誕生済)・千種・勝川・高蔵寺・多治見駅です。

(1)名古屋~勝川間と千種駅について

明治29年4月、政府は中央線敷設工事のため、名古屋に鉄道局出張所を設けます。所長には逓信省の鉄道技師を任命し、工事準備に取りかかります。しかし、その前に未解決の問題がありました。当初鉄道局側は、中央線のルートを名古屋地区で城北部を通過させて距離を2哩(約3.2キロメートル)短縮させ建設工費を約20万円安くしようとする構想があったのです。これに対して当初の案通り主張する住民が「名古屋東部停車場設置同盟」を結成して誘致運動を展開します。一方、城北部に停車場を誘致しようとする住民もあり両者は激しく対立しました。結局明治29年9月には東部停車場(千種駅)にまとまりました。千種駅に決まったことにより第1回鉄道会議や国会で提案された古出来駅は通過点となりました。なお、開通当時の千種駅は現在の位置より約400メートル名古屋寄りでした。

(春日井市教育委員会所蔵)

(2)勝川~高蔵寺間と勝川駅・高蔵寺駅

第1回鉄道会議の測量報告書には高蔵寺~勝川間について、高蔵寺駅・大留・松河戸・勝川駅とあります。また、明治26年ごろに作成された勝川町長・当時の高蔵寺駅のあった玉川村村長らの要望書「中央鉄道玉川線選定趣意書」(春日井市教育委員会所蔵)や小牧町民の要望書「中央線計画絵図」(写真1)に描かれている高蔵寺線(玉川線)の高蔵寺~勝川間は、やや庄内川に近いルートになっています。しかし、33年の開通当初には、もう少し庄内川から離れて北側に敷設されました。

なお、勝川駅の位置について、中央線の工事が始まる前の明治30年ごろに書かれた「中央鉄道勝川停車場ノ義ニ付請願」には「勝川町会の決議により、鉄道庁の計画した勝川駅の予定場所(開通当初の小野村松河戸)について駅を利用する人が利用しやすいようにもう少し南西方にして、町の中心に近い位置(現在の城北線勝川駅付近)にしてください。」という内容が絵図面(写真2)とともに記されています。実際は、要望書通りにならず、予定通りの現在の位置になりました。

高蔵寺駅の位置については、明治25年の測量調査の時と変わっていないと思われます。

(3)高蔵寺~多治見間と多治見駅

第1回鉄道会議の測量報告書には、当初「多治見の対岸なる長瀬(停車場)」とあるように多治見市街地の北方の長瀬駅が計画されていましたが、開通時には多治見の市街地の近くになり駅名も多治見駅になりました。

多治見~高蔵寺間についてのルートは、勝川~高蔵寺間と逆で山側よりやや庄内川沿いに変更になっています。第1回鉄道会議で報告された「十六鎖乃至四十三鎖ノ隧道」(約322メートルから約864メートルのトンネル)を5基から、75メートルから607メートルのトンネル14基に変わっています。大きなトンネルから小さなトンネルをたくさん作ることで工事の困難さを解消しようと考えたと思います。

8 中央線敷設時になかった坂下を通るルート

中央線の敷設については、明治26年の政府の予定線が坂下地区を通るルートであったものの、住民の反対運動があり現在のルートに変更されたという伝説がありました。予定線は現在の国道19号近辺を通るルートで、坂下には駅が予定されていたというものです。これは、昭和30年代に坂下の古老から聞き取りしたものです。子どもたちにも教員が教えてきた歴史があり定説化していました。しかし、ルートが決定した明治20年代の新聞資料、国会の記録、春日井・小牧・瀬戸の要望書には、名古屋~多治見間について高蔵寺線(玉川線)・小牧線・瀬戸線の3線しか載っていません。

地名を加筆(名鉄資料館所蔵)

9 中央線敷設約25年後に坂下を通る鉄道ルートが計画されていた

それでは、なぜ伝説が坂下地区に生まれたのでしょうか。2回の測量調査(明治17年ごろと明治25年)では、坂下地区は測量されていません。坂下地区の測量は全くなかったのでしょうか。調べていくうちに坂下地区は鉄道敷設のために測量されていたことがわかってきました。そして坂下には駅も計画されていました。ただ、中央線ではありませんでした。中央線が開通してから25年ほど後にあったことです。

「中央電気鉄道」が、大正13年名古屋(押切)~多治見間を結ぶ路線を計画しました。途中、多治見有力者の脱退もあって短縮し、大正15年には、名古屋(押切)~坂下間敷設の免許が取得されました。大正15年9月の予定線図(写真3)には、押切~小牧(本線)、本線から分岐して坂下(支線)、坂下~多治見(点線の予定線)坂下~瀬戸(点線の予定線)が示されています。この支線と多治見までの予定線の現春日井市部分は、現在の国道19号近辺と考えられ内津峠を越えて多治見に向かっています。その後の昭和2年の予測平面図には、新勝川駅・柏井駅・鳥居松駅・篠木駅・大泉寺駅・終点の坂下駅が描かれています。この予定線は、大正15年のものよりやや南方の旧国道19号近辺を通っています。

その後、意志は「城北電気鉄道」「名岐鉄道」(現「名鉄」)に引き継がれました。昭和6年には、上飯田~味鋺~新小牧間と味鋺~新勝川間が開通し、味鋺~新勝川間はその後勝川線と称されました。その勝川線も、わずか数年で廃線となってしまいました。新勝川~坂下間は敷設されず幻と消えました。なお坂下を通る大正15年と昭和2年の予測平面図は現在可児市の名鉄資料館に残されています。中央電気鉄道による坂下地区が測量された、駅ができるということは、計画のみで幻に終わりました。これが古老の言い伝えとなり、中央線の坂下地区測量と混同してしまったと考えられないでしょうか。

10 おわりに

今回は、中央線のルートの変遷を書きました。次回「後編」では中央線の敷設工事(明治29年~)と住民の要望や開通当日(明治33年7月)の様子について書こうと思います。

参考文献

『春日井に鉄道がやってきた〜中央線の歴史〜』春日井市教育委員会 2009年展示リーフレット

『東海地方の鉄道敷設史』井戸田弘 2010年

『名古屋鉄道百年史』名古屋鉄道株式会社 1994年

春日井市の地名の特色

櫻井芳昭 春日井郷土史研究会会長

1 はじめに

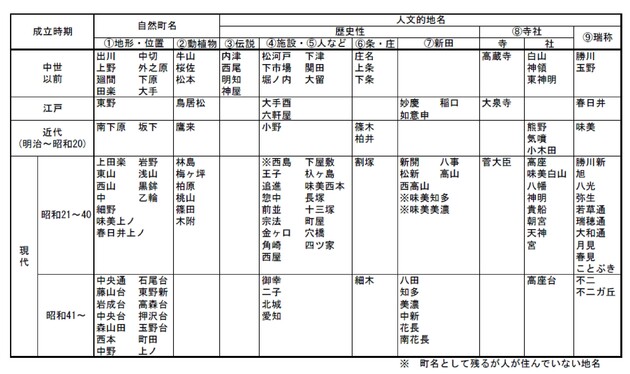

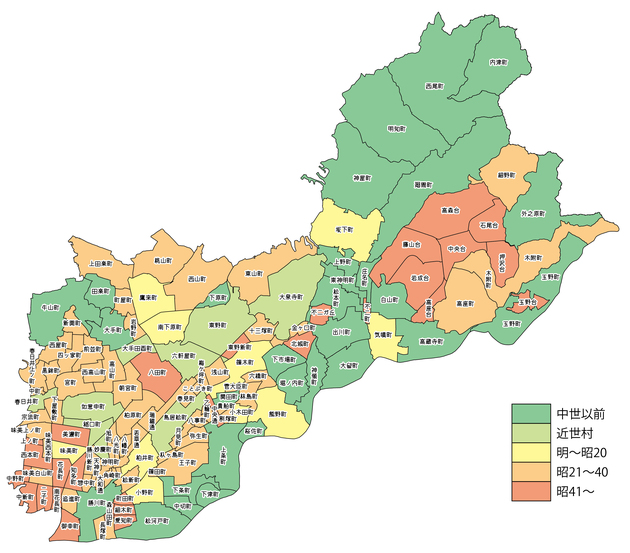

「郷土誌かすがい」第71号(平成24年)に「町名の履歴書から春日井を探る」と題して町名制スタートの経過を、ふる里地名、住民のいない3町の事例などから町名定着の流れを考察しました。今回はこの継続として、春日井市の138町名の発生時期と命名由来別考察を通して春日井の歴史を探ってみたいと思います。

2 町名の時期別由来

(1)古村

市内には中世に古村が38あったが、現代の町名にすべて継承されています。改名があったのは、和泉村と一色村を合併した坂下村、足振村と久木村による気噴村、名栗村・野田村・牛毛村による熊野村、上大留村と下大留村による大留村の4村です。そのまま残っている町は、50音順に明知、上野、牛山、内津、大手、大留、神屋、勝川、下条、高蔵寺、西尾、桜佐、下市場、下津、下原、上条、庄名、白山、神領、関田、玉野、田楽、出川、外之原、中切、廻間、東神明、堀ノ内、松河戸、松本の30町です。

これらの町の水系別立地をみると、庄内川系が勝川、松河戸、中切、下条、上条、下津、名栗、牛毛、野田、桜佐、神領、堀ノ内、下大留、上大留、足振、久木、高蔵寺、玉野の18村。内津川系は下市場、出川、和泉、一色、東神明、松本、庄名、上野、神屋、明知、西尾、内津の12村、鯎川系は外之原、大谷川系は廻間、繁田川系は白山、八田川系の下原、地蔵川系の関田、西部には西行堂川系の田楽、大手、牛山があり、いずれも水利のよい集落になっています。

命名由来別にみると、〈9〉瑞称では勝川、玉野、〈4〉施設は下市場、下津、松河戸、関田、堀ノ内、大留、〈6〉条・庄(土地制度)は上条、下条、庄名、一色、野田、〈2〉動植物は桜佐、名栗、牛山、牛毛、松本、〈1〉地形・位置では上野、出川、廻間、田楽、大手、中切、下原、外之原、〈3〉伝説では内津、西尾、明知、神屋、〈8〉寺社では高蔵寺、白山、神領、東神明(神明)です。(番号は表「138町の履歴書(現在の町名はいつどうして誕生したか)」を参照)

多いのは〈1〉地形・位置が8、〈2〉動植物5、〈4〉施設6、〈8〉寺社4、〈9〉瑞称2と多彩です。地名は地域の特性をそれぞれに表した名称になっており、混乱や重複はなく安定しています。

(2)新田

江戸時代に開発された新田地域は、春日井原をはじめ15があります。古村地域と比較すると鳥居松面と小牧面の丘陵地域であるので、水利に欠けるところがありました。このため、庄内川や木曽川から引水する大規模な用水施設の構築が必要でした。その主なものは、庄内川からの玉野・高蔵寺用水、内津川の押草用水、木曽川からの新木津用水などがあります。これによって開発された新田は25であり、この中で充実した集落は古村の切添新田が13、新田村は12で勝川妙慶、稲口、如意申、春日井原、下条原、上条、八田、八田与吉、大光寺子、大泉寺、下原、大手池です。

(3)近代町

村から町村制に順次変化しています。まず明治11年に春日井、和爾良、熊野、大留、気噴、坂下の6村が新しく成立しました。

明治22年の町村制実施に伴って、味美、春日井、柏井、小野、田楽、片山、下原、八幡、小木田、雛五、不二、玉川、神坂、内津の各村が成立し、明治39年には、勝川、鳥居松、鷹来、篠木、高蔵寺、坂下の1町5村に統合されました。そして、昭和18年に勝川、鳥居松、鷹来、篠木の4町村で春日井市が結成され、昭和33年に高蔵寺と坂下が春日井市と合併して現在につながっています。

(4)現代町

昭和21年以降に開発された地域は、農耕地と集落のない丘陵地です。これは前期と後期に分かれます。前期の中心地域は勝川南部、味美、柏井と柏原、鳥居松、篠木、春日井原、鷹来、高蔵寺などに分散しています。

特に分離の多い勝川地区は、旭、若草、天神、角崎、大和通、惣中、勝川新、追進、御幸、長塚、森山田の11に分かれました。

後期は高蔵寺ニュータウンを始めとして、味美、篠木、不二地区に大型団地や集団住宅が建設され、新しい街が各地に立地しました。

3 特色ある事項考察

(1)町名呼称の使い方

町名の語尾でみると、「マチ」は旭、味美西本、西本、中、勝川新、東野新、美濃、宮の8町で、「チョウ」は117と多いです。日本全体の分布をみると東日本はチョウが多く、西日本はマチが中心で、春日井は両方使われています。

この他では、「通」が大和、若草、瑞穂の3つが戦前の新道の開設に伴って誕生し、戦後には中央通も設けられました。名神高速道路の造成に伴って出川町の土砂がまとめて除去されて、丘陵が平地になった跡に、住宅地が造成されて、不二ガ丘と昭和47年に命名されました。

また、高蔵寺ニュータウン周辺に藤山、岩成、高森、中央、押沢、石尾、高座、玉野に「台」が設けられました。

(2)町名変化の多い味美地域

味美地区は、江戸時代に味鋺原新田、明治22年に味美村になり、同39年に勝川町に合併します。

昭和18年春日井市になり、同23年町名制の実施により、味美知多、味美美濃、味美上ノ、味美中新、味美西本、味美白山、味美花長の7町に分かれました。

昭和32年区画整理が大規模に実施され、人口も増加し同44年に味美中新町が二子町、味美西本町が西本町、味美白山町が中野町、味美花長町が南花長町をそれぞれ分離しました。さらに同45年には味美知多町が味美、味美美濃町が美濃、同48年に味美上ノ町が上ノ町を分離しています。また、同51年には味美知多町が知多町を分離して味美地区の7島は15町に分かれることになりました。

町内会の味美連合区は11区で、小学校別では、味美小学校区が美濃町、知多町、西本町、花長町、南花長町、上ノ町、味美町の7つ、白山小学校区は二子町、中新町、味美白山町、中野町の4つで、県道の西側です。

(3)八事の独立

昭和12年、篠木村大字関田から分離して八事区となりました。昭和2年に鳥居松駅が開設され、同14年鳥居松工廠が上条地区に建設され、同18年に市制施行されました。

同21年鳥居松駅を春日井駅と改称、八事地区は鳥居松本通りと春日井駅をつなぐ市の中心地として発展しました。同35年に市庁舎が現在地に移転してからは、各種の官庁や民間の諸施設が集中して街並みが充実してきました。

(4)地名と違う小学校名の混乱~大手・出川・神屋~

かつて、大手の地名由来は、田楽にあった砦の大手門があった地域と説明されていましたが、田楽砦は規模が小さく、大手門を設けるほどの規模ではなかったとの見解が出されました。大手の地名に注目すると、大和言葉の「おおで」は「多くのものが出る所」を表し、丘陵崖であることから湧水のことだと考えられます。地名は「おおで」なのに、小学校名は「おおて」で違っているのが気になります。

出川は、古くから「てがわ」と呼んできましたが、小学校の校名を決めるときに「でがわ」に決定しました。

神屋は、「かぎや」が地名呼称ですが、小学校名は「かみや」に決定しました。この3校はいずれも児童に読み易い校名を優先し、歴史的地名を採用しなかったため、地名と校名が違ってしまいました。

地名の成立過程を考えると、古くから大和言葉で使っていた呼称に3、4世紀ころ中国から導入された漢字が当てられました。漢字の音や訓と合致する読み方の地名が一般的ですが、中には独特の読み方をする地名も相当多くあります。ここで扱った3例はいずれもこれに該当します。

4 おわりに

138町の発生時期は古村が30町、近世村が9町、近代町が10町、現代町が89町あり、最近の形成が最も多いです。地名はそれぞれに地域の特性を表しており、独自性、弁別性があって発音し易く親しみ易くなっています。

町名制成立過程では、地名獲得争いが味美と春日井の新開で起こりましたが、味美が追進にすることで落ちつきました。白山(しらやま)と白山(はくさん)は後者が味美白山にすることで決着、神明(しんめい)は坂下地区を東神明(しんみょう)として区別がはっきりしました。

類似地名の「上ノ町」は上ノ町、春日井上ノ町、味美上ノ町の3つがありますが、地域名のない上ノ町は味美上ノ町の南にあり、西本町に続いていて、下町はありません。

特色ある地名の典型はふるさと地名です。開拓者の出身地地名を付けることで、全国的にこの傾向は認められ、北海道や奈良が顕著です。具体的には海部郡の八田、あま市美和町の花長、知多、美濃、飛騨の高山、名古屋の八事などです。

課題を残した事項では、地名と違った校名が誕生した大手、神屋、出川、人口が0になってしまった味美知多、味美美濃、西島町があります。

春日井市地名全体としては、地域の特色をそれぞれに命名しており、独自性があって弁別の機能を果たしており、混乱はほとんどありません。命名由来別に138町をみると、〈1〉地形・位置が36と最も多く、次いで〈4〉施設、〈8〉寺社、〈9〉瑞称、〈7〉新田開発、〈2〉動植物の順です。各地域の代表的特色を的確に把握して、みんなが納得する命名になっています。親しみがあり、使い易い町名として定着しているといえます。

地租改正歎願運動に対する徳川慶勝からの救助金の顛末

近藤雅英 春日井古文書研究会会長

1 救助金とは

明治9年からの地租改正にからみ、和爾良村の林金兵衛ら42か村の歎願運動は、旧尾張藩主徳川慶勝から、3万5000円の救助金を得て収束をみた。この救助金で4か年分の増税分を埋めることができ、それゆえ歎願運動が増税反対運動だったと見られがちであった。

もともと地租改正の作業は、明治6年7月の地租改正条例(法律)、明治7年11月の「地租改正ニ付心得書」などに基づき、土地一筆ごとの地押さえ丈量を行い、その結果を積み上げて、村の収穫を定め、村位等級を決定し、村位に対して地租を課する筈であった。しかし、明治9年に至り改正事業の遅れを取り戻そうとする当局が、この順序を無視して実態とかけ離れた郡全体の収穫から割り出した村位を押しつけたのが歎願運動の発端である。

この順序に納得のいかなかった林金兵衛らが「不公平の是正」や「正規の手続きと順序」を求めた歎願で、地租改正そのものの反対ではなかった。もっとも増税に反対する村も加わっていたことは事実であるが、この運動を扱った資料等は、「反対運動」として取り上げているのが大半を占めるのは残念である。

この歎願を最後まで続けた村は、42か村である。明治13年2月の東西分郡後で見ると東春日井郡が37か村、西春日井郡が5か村であった。東春日井郡では、そのうち、今日の春日井市域に属する村は、和爾良・田楽・牛山・下原新田・下条原新田・下津尾・上中切・南下原・大手・大手池新田・大手酉新田・田楽新田・大泉寺新田・坂下・神屋・明知・下市場・勝川・勝川妙慶新田の19か村で、上末など小牧市が12か村・瀬戸市が今村の1か村、名古屋市が下志段味など5か村である。

2 儉約示談

では、この救助金を受け取った42か村ではどう対処したか。増税分の補填に充てたかというと、そうではなかった。明治12年8月には、42か村で「儉約示談」を申し合わせ、この救助金に手を付けることなく、伊藤為替方へ2万円、名古屋三ツ井銀行に1万5000円を預けた。

今回の歎願に関して「大切な月日を費やし…」大きな支出や奔走に費やした損亡などを補うため、倹約し、農業に精出すことを申し合わせたもので、主に舶来唐物等の流行を追わないなど9か条の申し合わせである。その第1条は「我村々ノ者ハ病用ノ外一切舶来ノ酒ヲ買ハザル事」に始まり、第2条以下に煙草、菓子、缶詰の野菜や魚肉類、手遊び道具、袖時計、掛時計、西洋造りの家、敷物、洋服、コウモリ傘、冠物、靴、襟巻、マッチ、石鹸などの使用を原則自粛するというもので、明治12年8月から5か年の約束であった。

42か村の代表121名が合意の連署をし、林金兵衛を惣代として、金兵衛とともに東京歎願に尽力した飯田重蔵(下原新田)、梶田喜左衛門(田楽村)ら15名が世話人に名を連ねている。

3 救助金の分配処分

このような申し合わせをして、救助金は一旦預金され、直ちには分配されなかったが、明治13年2月5日に春日井郡が東西に分郡され、申し合わせの維持に不都合が生じてきたこと、明治14年に始まるデフレの深刻な打撃を受けたこと、その上歎願運動のリーダーだった林金兵衛が死去(明治14年3月)したこともあって、預金を分配する意向が強くなり、5年を待たず明治15年6月8日には分配の方針が出された。

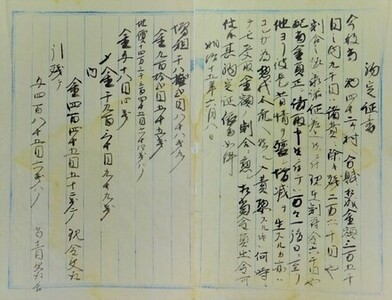

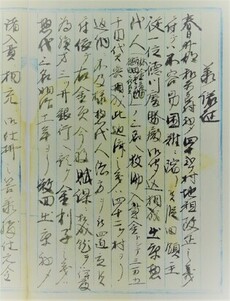

別掲の古文書「約定証書」と「承諾証」(一部)は、分配金の確認事項で、坂下村に残された下原新田・下条原新田・下津尾村・南下原村・中切村の5か村に関するものである。(市文化財課所蔵)

約定証書

今般当 初四十二ケ村ヘ分賦相成金額三万五千

円之内九千円ハ諸費ニ除キ残二万六千円也

割合之趣承諾証差上候ニ付現在割符金六千円也

配当金員正ニ請取申候ニ付テ万々一後日ニ至リ

他ヨリ彼是苦情ヲ醸シ増減ヲ生スルカ亦ハ

コレガ為惣代人衆ヘ懸ル入費要スルトキハ何時ニ

テモ受取金額ノ割合ニ應シ相當金員出金可

仕候其約定証依而如件

明治十五年六月八日

増租千八十弐円八十八戔九厘

金九百拾弐円五十五戔

地價十四万三千三百四十五円六十四戔八厘

金千十八円四戔

〆金千九百三十円九十九戔

内

金四百四十五円五十二戔二厘 現金受取

引残テ

千四百八十五円六戔八厘 当十二月受取筈

承諾証

春日井郡和爾来村初メ四十弐ケ村地租改正之義

ニ付テハ不容易困難ニ陥リ候段旧領主

従一位徳川慶勝殿御聞込相成出京惣

代人林金兵衛 飯田重蔵 梶田喜左衛門ノ三名ヘ

救助入費金トシテ三万五

千円貸與相成此返済之義ハ四十二ケ村ヨリ

返納ニ不及様惣代人法方〔方法〕ノ仕置立候

ニ付依テ右金員今般賦課ニ相成就テハ伊藤

為換〔替〕方三ツ井銀行ヘ預ケ金利子之義

惣代三名明治十一年ヨリ数回出京初メ

諸入費相充・・・

分配金は、救助金3万5000円から諸経費9000円を差し引いた2万6000円である。すでにこの日までに6000円が支払われており、5か村に対してもうち445円52銭2厘が配当されている。増租分912円55銭、地価分1018円4銭の合計1930円99銭からその分を差引して、1485円6銭8厘が12月に支払われることになっている。

これは、名古屋伊藤為替方に預けてある2万円の期限が12月になっていたからである。その分の増租金割りと地価割りは、折半で算出することとし、42か村の明治9年分を基準に増租金1万5425円26銭7厘で割り出した増租1円につき84銭2厘7毛、地価割りは、地価183万285円60銭に対して地価1000円につき7円10銭2厘の割りで配当される。

さらに「儉約示談」申し合わせ期間中の預金利息が残るが、これが530円にのぼるようで、明治11年以来の惣代3名すなわち林金兵衛・飯田重蔵・梶田喜左衛門に「明治十一年ヨリ数回出京初メ諸入費相充御仕拂之筈」とし、別に「証」として東春日井郡和爾良村地主惣代小原弥平治・林磯右衛門・成田幸三郎の連名で「一金五百三十円 右ハ改租事件ニ付巨額ノ入費ヲ消耗シタル義ニ付実費補助金トシテ被下正ニ受取申候也」と3名の代わりに受け取ったことを報告されている。

分配金から控除される諸費9000円の内訳は次のようになっている。

金三千五百十九円二十戔(明治十一年から東京行各村から二十七人分滞在日当及び旅費)

金四百二十円十九戔五厘(部議員三十三名の名古屋及び勝川滞在日当並びに入費)

金千七百五十円(各村それぞれ並びに労役金)

金二千円(和爾良村初め七か村巨額の費用に消却した入費補助金。七か村は和爾良・田楽・牛山・上条新田・中切・下津尾・下条原新田)

金五百円(各部落で尽力した輩の慰労金)

金八百九円十戔五厘(各村での実費立替金及び石碑建立費)

〆八千九百九十八円五十戔(残り一円五十銭は折半分配に組入れ)

「承諾証」でわかることは、5か村のものだけであるが、全体像を掴む手掛かりになる。

なお、支出のうち、石碑建立費等の800余円であるが、当初、鳥居松3丁目の林小参邸に建てられ、平成5年に、春日井駅南の上条城址に移された「林金兵衛君碑」を建立する予定であったものと思われる。建立時期が、碑文にある明治17年2月になってからである。発起人は、金兵衛とともに歎願運動に尽力した飯田重蔵と梶田喜左衛門である。碑文中「得貨中止非其志(貨を得て中止するは其の志に非ず)」ともあり、歎願の趣旨がどこにあったかをここにもはっきりと示しているのも忘れてはならないだろう。

また、鳥居松の観音堂には「飯田重蔵翁碑」も、同年8月、梶田喜左衛門を発起人総代として42か村の名で建立されている。ちょっと奇異に感ずるのは、顕彰の内容が「事詳於林氏紀念碑語中(事の詳らかは林氏の記念碑の語の中)」とされていることである。個人の顕彰碑の功績が他の碑に書かれているのと同じであると紹介されているのだ。それだけ林金兵衛と同レベルの活躍をしたことの証であろうが、他に例を見ない表現であることはいうまでもない。

なお、5か村増租関係を次に掲げる。

| 村名 | 下原新田 | 下条原新田 | 下津尾村 | 南下原村 | 中切村 |

|---|---|---|---|---|---|

| 増租 | 888円25銭4厘 | 214円93銭3厘 | 68円66銭2厘 | 182円42銭8厘 | 128円29銭 |

| 地価割 | 529円43銭9厘 | 118円28銭2厘 | 32円58銭8厘 | 232円88銭8厘 | 94円83銭5厘 |

| 貢金 | 327円16銭1厘 | 76円85銭6厘 | 23円36銭5厘 | 95円84銭2厘 | 51円49銭 |

4 節倹法

42か村の騒動は一段落したが、この間、42か村が救助金を得たことに刺激され、明治12年3月以降第2次騒動といわれた108か村の歎願運動も展開された。旧郡銓評議長の堀尾茂助が中心となり、愛知県への歎願、地租改正本局への歎願、徳川慶勝へ「郡民一體ノ撫育恩澤」すなわち42か村と同等の扱いを求めての歎願を繰り返したが、明治14年に地租を改訂するという約束だけを取りつけただけで終わった。この約束も明治13年には早くも明治18年まで据え置きの布告が出され、反故とされて、結局得るところは何もなかった。

こうした経緯の中で、東春日井郡の中でも42か村の第1次歎願村とその他の村々に軋轢が生じかねないのを恐れた郡長堀尾茂助(明治14年就任)は、「儉約示談」の申し合わせが解消されたのを機に、明治16年3月29日に「倹約の諭達」を発し、4月には「節倹法」を示した。

「倹約の諭達」では、「客年来米価等頓ニ低落シ為メニ困苦ヲ極メ此上歉歳(けんさい。凶年)非常ニ遭遇スルアラハ視ルニ忍ヒサル惨状ヲ惹起スルモ難図」と金穀の蓄積と倹約を促した。しかし、古くから幾度も繰り返されてきた節約のお触れと違って、「啻ニ倹約ノ点ニ拘泥シ目下急務タル学事ノ費用ヲ惜ム等ノ如キ弊害ヲ醸生〔成〕スヘカラザルハ勿論一層子弟愛育ノ情ヲモ厚ク可致」と明治5年の学制の発布以来、教育に力を入れてきた時代を反映した一文が挿入されているのが目をひく。

「節倹法」は、各村会の評決で実施することを通達しており、松河戸村のように、草履打下駄・雪駄を禁じ、新しく買い求めた場合は片足1足10銭の過料を取り、学校と発見者に半額ずつを渡すことを定めていた。

坂下村の古文書に定められている5か村の「節倹法」では、全文9条の生活慣習の簡略化を旨としたものである。

第1条「一 衣食住等分ニ過キサル様可致候事」に始まり、第2条から第8条までに、神祭等の節の奢侈の饗宴の禁止、婚礼あるいは厄祝と唱え客を招いての奢りの饗宴等の弊習を廃する事、破魔弓、飾羽あるいは初雛、初幟と称し親族贈答の無益の冗費を廃する事、中老、若い者の組を立てる事の禁止、月待、日待と唱え数人来會飲食をなす弊習の廃止、神祭等の節の獅子舞奉納を名とし、少年の芸習い事のため学事の妨害をなすのみで厳に禁ずる、葬式の節多人喪家に集まり飲食する弊風を簡畧化する、などを掲げている。

第9条は「一 節倹ヲ専ラニナシ歉歳(けんさい。凶年)非常準備ノ為メ金穀蓄積スル方法ヲ設クル事」と諭達の趣旨を示している。

主な参考文献

『春日井の空、鐘は鳴らすな 小説・林金兵衛(地租改正歎願始末記)』近藤雅英 1991年

『春日井市史』本文編・資料編 1963年

「春日井郡地租改正之義ニ付本縣及徳川殿御本省江出願手續控」(堀尾家所蔵)

「儉約示談」

「約定証書」及び「承諾証」(市文化財課所蔵の坂下村関係古文書)

下市場遺跡の発掘調査

池口太智 市教育委員会文化財課主事

遺跡の概要

下市場遺跡は下市場町6丁目に所在する鎌倉時代の遺跡です。遺跡は区画整理以前の集落の東端、内津川に臨む微高地上に位置します。遺跡は昭和61年度と62年度に2度の調査が実施されています。調査では敷石遺構や掘立柱建物が検出され、特に敷石遺構は祭祀の形跡があり、注目されます。

敷石遺構は、2基重なって検出され、下の方(=古い方)の底面には灰や炭が一面に広がっていました。従って、火を用いた祭祀的な行為の後に石を敷き、やがてその敷石遺構が作り替えられたものと考えられます。また、敷石の周りには8、9基の柱穴が巡り、屋根等が付設されていたと考えられます【写真1】。

下市場遺跡の性格は明らかではありませんが、遠隔地からの搬入品や「いち」と墨書された皿の出土、下市場という地名から、「市」という指摘があります。遠隔地からの搬入品は、大陸からの青磁・白磁や九州からの石鍋が出土しています。地名は、昔は市が2つあり、その内の1つ「下の市場」が由来となったとされ、下市場の名は17世紀初頭には既に確認できます。

このように下市場遺跡は居住域とは異なる性格を持つとされ、従前の集落との位置関係から、集落の縁辺部で祭祀や市を行う非日常的空間であったと考えられています。

令和元年度調査の成果

下市場遺跡は長らく調査の機会がありませんでしたが、令和元年度に約30年振りに調査が実施されました。今回の調査区は過去の調査区の西隣に位置します。今回の調査では、溝2条、土坑80基以上を検出しました【写真2】。

基本層序は、造成土、耕作土、褐灰色シルト(遺物包含層)、黄褐色粘土(遺構面)の順に堆積し、遺構は耕作土・遺物包含層に覆われ、良好に遺存していました。遺物包含層からは15世紀初めの遺物が出土し、遺跡は室町時代には埋没したものと考えられます。

土坑は、特に調査区東側に集中し、中には柱材が残存するもの、土層堆積から柱痕が確認できるものがあり、掘立柱建物等が存在したことが推測されます。

調査区を「L」字状に横断する溝は、幅0.3~1メートル、深さ5~20センチメートルを測ります。溝からは山茶碗・山皿がまとまって出土し、中には完形のものも数点含まれています【写真3】。遺物は13世紀前半のものが主体で、遺構の埋没年代を示すものと考えられます。溝より南西は遺構の密度が減少することから、敷地を区画する溝であると考えられます。溝の両端はそれぞれ遺跡の推定範囲外へと延び、推定範囲は現在よりも広がると考えられます。特に区画整理以前の集落は、立地も良く、中世から続く古村であることから、調査区より西には居住域が広がっているものと推測されます。

遺物は、鎌倉時代の山茶碗・山皿が中心ですが、古墳時代の土師器や古代の須恵器も出土しました。過去の調査でも縄文から古墳時代の遺物も出土しており、下市場町周辺にそれらの時代の集落遺跡が眠っている可能性があります。

今回の調査では、祭祀や市に関わる資料は発見されず、遺跡の性格を明らかにすることは叶いませんでした。下市場遺跡は敷石遺構等の特殊な遺構も見つかっている重要な遺跡ですが、未だ不明な部分の多い遺跡でもあります。地域の歴史の復元の為、今後の継続的な調査や整理作業の進展によって遺跡の実態が明らかになることが望まれます。

発行元

発行 春日井市教育委員会文化財課

郵便番号 486-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話番号 0568-33-1113