郷土誌かすがい 第65号

平成18年10月15日 第65号 ホームページ版

ハニワまつり

ハニワまつりは、市内に所在する下原古窯跡群・二子山古墳をはじめとする文化財の普及・啓発を目的とするイベントで、平成3年からはじまり今年で16回を数えます。

発掘調査により、二子山古墳の周囲には人物・馬・家・円筒など100体を超える埴輪が並べられていたことが分かり、これらを生産した窯が下原古窯跡群と考えられています。下原古窯跡群・二子山古墳から出土した埴輪は、一般的な褐色・軟質の土師質埴輪とは異なり、灰色・硬質の須恵質埴輪とよばれ、尾張をはじめとする地域性の強いものとされています。また、下原古窯跡群と二子山古墳を結ぶ生地川・八田川は、埴輪の供給ルートの一つと推定され、現在は「ふれあい緑道」として整備されています。ここに復元ハニワを並べ古代のイメージを再現する試みが「ハニワ道構想」であり、「ハニワまつり」です。

ハニワは、全国各地の古墳から出土した埴輪をモデルとして、一般公募した市民によって制作します。一体当たり、15から20キログラムの粘土を環状に積み上げ、高さ50から70センチメートルほどの人物や動物などを形づくります。人物では衣服や装飾品を表現し、最後に目や口などをくり抜き表情をつくると埴輪独特の素朴な味わいが生まれます。でき上がったハニワは1か月ほど乾燥させ、まつり当日に野焼きを行います。野焼きは縄文時代からはじまった伝統的な土器の焼き方で、7から800度前後の焼成温度と推定され、特別な構造を持たなくても瞬間的には千度を超えることもあるようです。ハニワまつりでは間伐材を燃料として、朝10時過ぎに点火し、夕方頃に火勢を強める攻め焚きを行い、仕上げにワラを投入すると一気に火柱が上がります。ワラが燃えつきるとワラ灰がハニワを覆い、一晩かけてゆっくりと温度を下げ、急激な温度変化による破損を防ぎ、翌朝には褐色に焼きあがります。焼きあがったハニワは「ふれあい緑道」に並べ、現在は巡見橋~六軒屋橋の間を中心に約150体をみることができます。

第7回から「二子山公園」に会場を移し、野焼きの他にも各種催しが行われ、今年も二子山古墳をバックに秋空を野焼きの炎が彩ります。現代によみがえったハニワづくりを二子山古墳の主はどんな表情でみつめているのでしょうか。

事務局

郷土探訪

春日井をとおる街道23 図会にみる景観

櫻井芳昭 市文化財保護審議会委員

1 はじめに

景観は ビジュアルに描いた江戸時代の資料に、名区小景・尾張名所図会・内津道中記などがある。 春日井地域でこれらに取り上げられているのは当時の名所旧跡や旅の印象的な場所である。下街道に沿う図会について、紀行資料も参考にしながら読み取ってみたい。

2下街道沿い

(1)勝川の里

庄内川の対岸から遠望した勝川の里が描かれている。勝川の地名は「川を徒ち渡ったところ」の意味でつけられたといわれている。守山の瀬古側の堤防上には大きな3本松が、近景とし描かれ、川中には仮橋がかかり小さな小屋が1つある。人や馬の通行はなく、静かなたたずまいである。勝川里の背景には、犬山方面の山並みが描かれ、右手に春日井原の丘陵が延びている。

天正12年(1584)の小牧・長久手の戦いのとき、徳川家康がこの地で武具装束を整えて、里名を村人に尋ねた。「勝川」と申しあげると、「縁起の良い名だ」とことのほか喜ばれ、ここで旗竿を切らせて用いた。果たして戦は勝利となり、勝川の旗竿の故事は有名な話として伝わっている。応永34年(1427)の安食庄絵図の勝川村は竹藪の中の集落として描かれており、昔から竹林が豊富であったといえる。

心あらハも来て見よ武士の名もふさハしき勝川の里 連彦

2神屋村

比較的平坦地が続く下街道沿いには、松やしだれ葉桜など大きな樹が所々に見られ、草屋根の農家が点在している。農家は竹の垣根で囲まれた広い庭があり、母屋は石の土台の上に柱が建っているのがよくわかる。母屋とうらや、納屋、便所と手水、竹桶とます、わらのつつみなどが描かれ、静かでゆったりとした感じがする開放的な情景である。

下街道は山間を曲がりくねりながら内津へ向かっている。山中の上り坂では歩く速さにも差が広がりがちである。屈曲が多く前方の見通しが利かないところでは連れが離れてしまうこともあったと思われる。内津山の地域に入って険しさの増す「じくじくたる細道」を通っていくうちに、茶畑や八重桜を見つけて一息ついている。尾張志によれば西尾村辺りは桃の産地で「暮春の頃は山間谷々には咲き乱れて見事なり。実大にして味よし、名古屋に売る」とあり、色づいた樹々が点在する美しい眺めの山野であったと言えよう。

道連れにひき別れ行く山の中

八重葎繁れる木のすきまより人こそ見れば連は来にけり

3内津山・木引き小屋

下街道沿いに大きな杉の木が3か所ほど描かれている。かっては、こうした大木が内津山一帯に繁っていたのであろう。右手の2棟の小屋と大きな木が立て掛けて、鋸で引いているところが描かれ「山中に住みなれるにや杣人は小屋立て風呂を拵えて、あたかも山に寝起きする家居のごとし」と述べられている。この辺りでは伐採された豊富な木材を木挽きする杣人が住んでいたのである。当時は大工とともに小引を専門とする杣人は独立した技術者として認められており、棟札に記名される例もあった。内津は杣人が居住し、木挽きした材木を周辺地域へ供給していたと考えられる。

4内々神社

春日井では名所として最も注目されていた所で、図会も六種類と多い。鬱蒼と繁る杉林に囲まれた内津山に神社の施設が奥深くまで展開している。下街道から注連飾りのある鳥居をくぐると、参道が北へ真っ直ぐ延びている。この正面にひときわ目立つ杉の大木が立っている。(現在は2代目が植えられている。)さらに、進むと重厚な拝殿、本社がある。これは信州諏訪の名工立川一族の手で文化12年(1815)に造られた「権現造り」で彫刻の美がきわだつ名建築として注目されている。また、この裏には築山を配した庭園があり、奥に天狗岩がそびえている。

境内の左側には、土蔵造りの茶所、屋根の高いカネ(鐘楼)、天王、地蔵、釜屋と並び、その奥に手水と絵馬堂が描かれている。中世には、篠木庄33か村総鎮守で毎年の祭礼には村毎に湯立神楽が奉納されていた。現在も堀之内村、上大富村(現大留町)などの銘が刻まれた湯立釜が残っている。

西側の山沿いには奥の院入口があり、垣根が北へ続いている。

しばらく登っていくと手水があり、さらに進むとコモリ堂、奥の院、その真上に御塩水といわれる岩がそびえている。奥の院の岩穴は自然の霊が宿るということで、古くから信仰の対象にされた祠で内々神社の起源といわれる所である。今もこの岩穴に梯子がかけられ、中にお堂があり神聖な場所になっている。御塩水と呼ばれる先のとがった岩については「岩上に岩窟あり。深さ8、9尺、常に清泉湧出す。この水、潮の満干によって増減す」と説明がある。古来から霊験新たかなこうした頂は神が降臨すると考えられ、原始的な信仰の場の象徴になっている。

参道から少し離れた両面に、一本柱を始めいろんな形の灯籠が描かれている。現在は39基が確認できる。この中で多いのが文久2年(1862)寄進の翼宿、破軍星、武曲星、火曜星など12基 でいずれも妙見信仰に関係するものであり、この年に大きな行事が行われたものであろう。寄進者は名古屋、清須、可児郡、武儀郡、恵那郡、土岐郡、飯田と地元の玉野、神屋、内津と広域にわたっている。

東側には神社と塀を隔てて妙見寺とゴマ堂がこぢんまりと描かれている。ここは、明治の神仏分離までは一部の時期に除いて蜜蔵院住職が兼務していた。手前の下街道は広く書かれており、神社の西端に沿って内津川へ流れ込む小川には板橋6枚が街道の中央にかけられている。家並みはほぼ連続しており、草屋根と瓦ぶきが半々くらいである。参詣者の便宜を図る門前あたりには、茶屋、休み所、土産物屋など旅籠とともにあったことが紀行文から読み取れる。

さみだれやふもとはけふも茶のにほい 快遊

5境杉

柴を担いだ人が内津峠への急坂を登って、杉の大木が両側に立ち並ぶ峠へ差し掛かろうとしている。真っ直ぐ伸びた3本の杉や切り株が1本描かれている。下街道の道幅は2間前後であるが、わりと広く描かれていて、道の中央が窪んだようになっている。国境には松・杉などが目印として植えられていた。内津峠は古くから美濃と尾張の国境で、現在も愛知県と岐阜県の県境になっている。江戸時代には国絵図作成の折などに、国境改めが行われている。元禄13年(1700)には、「往古より水流嶺通に粉れ御座無く候、尤も国境のための験木杉壱本御座候事」と境杉について触れる。内津村絵図では国境付近に杉らしき大木が二本ずつ描かれている。また、寛政6年(1794)の池田八か村山絵図には国境に大きな杉が一本だけ目立つように書入れされている。多治見風土記には、池田の境杉伝承として「美濃と尾張の境の杉は、枝は尾張へ木は美濃へ。美濃と尾張の境の杉は、西へ七枝、東へ八枝」と言われ、峠の名物になっていたと述べている。名区小景では「尾濃境杉朝霧」の題のもとに、次の歌など五句が載せられている。

朝霧にしるしの杉も立ち隠れ国のおわりの限り知られす 千疇

朝霧にへたつ内津の境杉国のさかひもしるく見えたり 棄銭

背景のとがった山景は杉林を表しているのであろう。秀吉時代の杉の帆柱の切り出し、妙見寺、寺の保存樹、境杉の描かれた山論図などから見ると、このあたり一帯には昔から杉の大木が多かったと言える。

3おわりに

図会は遠景や視点を中空においた俯瞰図が多い。細かいところを見ていくと、今まで文では出ていない事項を見つける場合があり、こんな時には嬉しさがこみ上げてくる。川から原、山地へと直線的に走る下街道の道沿いには歴史を蓄積した寺社とともに、庶民の生活の息吹が伝わってくる。図会をもとに、村の位置を周辺の山川や街道との関係で再考したり、関連資料で記入事項を肉付けしたりして、現在と比較しての変化をまとめてみた。図会の読み取りは、文では得られない具体的な景観を見ながら考えを巡らすことができるので、臨場感を持って考察する効果は大きいと改めて感じた。

〔主要参考文献〕

小田切春江「名区小景」弘化4年(1847)

岡田啓・野口道直「尾張名所図会」天保12年(1841)

鬼熊・梅香・蝶女「内津道中記」天保11年(1840)

岡田弘「矢田河原描く内津道中記」所収

内藤東甫「張州雑志」寛政元年(1989)

岡田啓・中尾義稲「尾張志」天保15年(1844)

名古屋市「名古屋市史第2巻(安食庄絵図解説)」(1998)

春日井市「新修春日井市近世村絵図集」(1988)

多治見市教育委員会「多治見市史料絵図集(1)」(1996)

加納陽治「多治見風土記」(1958)

東春日井郡役所「東春日井郡史」(1923)

高橋敏明「内々神社の特異性」(1998)

郷土散策

白山信仰33 春日井を通った三山道中その6

村中治彦 市文化財保護審議会委員

池田町屋の三山禅定

本誌64号で内津の豪商鵜飼源六の三山禅定碑を紹介した。この碑は宝暦4年(1754)に建立されており、尾張では名古屋市瑞穂区津賀田町秋葉社境内の三山禅定碑(1715年建立)に次ぐ古いものである。

江戸中期に内津村で三山禅定ができた背景について、隣村池田町屋に残るから史料から考えてみよう。寛政4年(1792)の池田町屋村村絵図(挿図参照)によると、内津峠の南にある通称池田富士(標高366.9メートル)の山頂に社が描かれ、「富士山、白山、立山、此三社帰山ト申道心勧請仕候・・・・」とある。

また、『濃州徇行記』にも絵図と同趣旨の記述がある。

池田町屋の永泉寺に伝わる「可児古道場」と書かれた額裏の墨書に「光明后宮の御願いは聖武天皇の勅宣によって、行基菩薩草創あり、千手蔵の尊容を彫刻しこれ本尊となし、可児の道場と称し、石動山明圓寺と号す。・・・星霜移り換わりて、やや荒廃しけるを、近頃、密宗の法持宗憲と申す大徳来たりて再興ありしとて、頃日、白山権現を勧請し、鎮守に尊崇せられける。

此御神は、日本仏法大棟梁、白山妙理大権現と、いつの頃にか、勅額を下し給いて、仏法擁護第一の御神なれば、吾も常に教信して禅刹成就の大願あり・・・」とある。

宗憲は永仁2年(1294)に遷化したといわれているので、鎌倉時代には白山信仰があったことがある。

さらに、郡上市白鳥町の白山神社にある十一面観音像墨書に「濃州可児郡東池田□願主□覚天文五年丙申六月□日」とある。さらに、郡上市白鳥町の白山神社にある十一面観音像墨書に「濃州可児郡東池田□願主□覚天文五年丙申六月□日」とある。この白山神社は美濃馬場として東海地方から白山登拝をする拠点となっていた。

池田富士山頂の浅間神社が勧請分祀された時期は不明であるが、古くから土地の人はこの山を霊峰富士山に見立てて池田富士と呼んできた。

立山信仰については、安政4年(1857)頃の( 芦峅(あしくら 寺福泉坊祠堂金受納覚帳によると、池田宿からは4人で250疋を寄進している。

また、明治初期の福泉坊の檀那帳に「池田宿信徒数12人、宿数1」とある。

以上の諸史料から、池田町屋には中世から白山信仰、富士信仰があり、江戸初期には立山信仰が加わり、それぞれの檀那場が置かれたものと考えられる。池田町屋は尾張藩領であり、下街道の宿場として内津との交流も深った。

したがって、信仰心と財力のあった鵜飼家二代目の源六が池田町屋の檀那場の信徒として三山禅定に参加する機会があったことは、容易に推察される。

〔参考文献〕

「多治見市史料絵図集(一)」多治見市教育委員会発行、池田町屋郷土史」池田町公民館発行

「立山信仰と尾張」津田豊彦氏講演資料

郷土の自然

春日井のほ乳類(外来種を中心に)

鈴木久 春日井市立坂下中学校教諭

まだまだ、隣の名古屋市などに比べると開発されていない場所が残っているとはいえそんなに野生動物はいないと思っている人も多いと思います。たしかに、植物とか野鳥とかにくらべてほ乳類に出会うことはなかなかむずかしいものです。しかも、うまく出会えたとしても鮮明な撮影をするとなるとさらにむずかしくなります。また、身近に野生動物がいることを意識していないと意外と見落としてしまうことが多いのではないでしょうか。

1フィールドサイン

インディアンの時代から、森の野生動物からの手紙を読み取っていたことが、シートンの動物記などにも書かれています。足跡、糞、食べあとなどから動物名を読み取るだけでなく、その場でどんな事件・ドラマが起こったかまでを豊かに記述されています。また、「タヌキの溜め糞」などにをついて知っている人も多いのではないでしょうか。また、糞を水洗いすれば何に食べているか、季節によっての変化までも知ることができます。ニホンザルの研究者や霊長類学者などが今も同じ方法で研究しています。

2聞き込み(ヒアリング)

とはいえ、生活に追われる私たちが、野に出て、フィールドサインを探し、見つけたら何日も通いつめ、夜もおつきあいするといったことまではなかなかできないものです。気をつけていれば、結構目に留まるとはいえ、相手次第のことゆえやはり限界があるというものです。野生動物に興味があることを周りの人に宣言しておくと、いろんな知人が気にかけて教えてくれます。「コンビ二の近くで、タヌキが動くのを見たよ」「畑でイタチを見たよ」「aaで、タヌキが死んでいたのを見たよ」などなど。うまくすれば発見場所の近辺でフールドサインを見つけられるかもしれません。

3ロードキル

道路で、よく車にひかれた野生動物を見ます。生徒から、ネコの死体を見つけたと報告を受けて出かけてみると、ハクビシンやタヌキだったりしたこともあります。これまで、道路でタヌキ・ハクビシン・アライグマ・イタチなどを見つけました。イヌやネコだと決めつけず近くによって観察してみませんか。

4タヌキ

まさか、タヌキが2本足で立ってポンポコ腹づつみを打つ姿が本当だと思っている人はいないとは思います。しかし体つ

きがもっと丸味を帯びたイメージを持っている人は多いようです。タヌキは、イヌ科なのでご注意を。写真のように4本の脚の部分が黒っぽいので犬とのちがいはすぐわかります。

5キツネ

この原稿を書いている段階で、名古屋市志段味での発見情報が入った。庄内川を渡って対岸の春日井市側にもきている可能性があります。ありえないと思わず、みなさんの目を注いでほしいものです。尾がふさふさと長いのが特徴です。

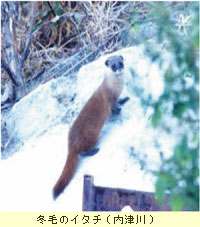

6イタチ

これまで、チョウセンイタチと思われていたのが、ホンドイタチだったということがDNAの鑑定により明らかにされつつあります。改めてきちんとした調査が求められています。多くの市民の皆さんのご協力をお願いしたいところです。

7ハクビシン

「日本で公式」に発見された静岡県湖西市ということになっています。(しかし、もともと在来のものという説もあります。)顔に一筋通った白い線があることから「白鼻芯」と名付けられたと言われています。

8アライグマ

尾が縞模様なのですぐわかります。確実に増えているようです。隣の小牧市では市街地でみられることが、新聞で報道されています。今後、春日井市でも同じようなことが十分考えられます。

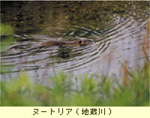

9ヌートリア

ネズミのおばけといった感じで、川から鼻を出して泳いでいる姿はともかく、近くで見ると尾はネズミのそのもので、サイズを大きくして超肥満にしたと想像していただければと思います。生きた姿なら都市緑化動物園へ行けば見ることができます。

10さいごに

下図は、害獣駆除をされた数です。

(最初の2年間は短い期間)これだけで、一概には言えませんが外来種は着実に春日井市に根付いているといえそうです。今回は、外来種を中心に書きましたが、ひっそりと確認もされずに絶滅していく種もあるかもしれません。

テンとか、何種類かのコウモリやモグラなどです。人の歴史と同じように動物にも歴史があり、それは地域の歴史の一部であるはずです。きちんと歴史に書き残せられるのはやはり人しかありません。

|

捕獲鳥獣名 |

平成13 |

平成14 |

平成15 |

平成16 |

平成17 |

平成18 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

アライグマ |

5 |

5 |

7 |

25 |

16 |

16 |

|

ヌートリア |

30 |

20 |

11 |

24 |

15 |

1 |

|

ハクビシン |

7 |

5 |

9 |

6 |

1 |

5 |

|

計 |

42 |

30 |

27 |

55 |

32 |

22 |

|

タヌキ |

0 |

0 |

0 |

8 |

5 |

1 |

謝辞

資料提供について、子安氏(愛知学院大学)と白石氏(市役所)には大変お世話になりました。ここにお礼を申し上げます。

注1平成13年は6月15日から平成14年3月31日

注2平成14年は5月17日から平成14年11月16日

注3タヌキについては放獣

私の研究

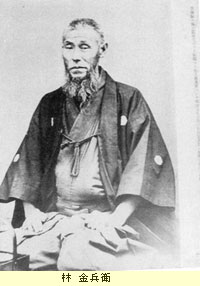

地租改正反対運動と林金兵衛

大野哲夫 春日井郷土史研究会会員

1はじめに

明治時代の初めにおこなわれた土地制度・税制制度の改革のことである。資本主義への道を開くという近代日本の確立にとって重要な意義を持っていた。農民による地租改正反対運動は、地租改正そのものに反対したのではなく、その方法・手続きに反対したのだった。これまでの米などによる、原則として現物納から貨幣納に改めるのである。

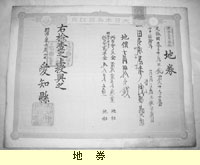

そのために政府は土地の面積を正確にはかり、地主に地券を交付し、私的所有権を認め、納税義務者にすることにした。

明治8年(1875)地租改正事業は進まず、中央で各府県の地価を定めて割り当てた。府県では、村や村内各地の等級を決定し、これにより地価を村ごとに割り当てた。政府や府県からの一方的な押しつけにより、農民の抵抗が広範囲で引き起こされた。

2春日井郡43か村地租改正運動

新県令の安場保和の指示で、地租改正事業が進められた。春日井郡の測量は、局長荒木利定のかけ声で、松明をたき徹夜で強行し完了した。地位等級の査定のために議員の選挙を行い、和爾良村の豪農林金兵衛を議長に選んだ。荒木は県が定めた銓評順序を無視し踏みにじった。そして、村位が決定するまでは、稲の刈り取りを禁止するという鎌止め令を出す。

収穫する米は鳥に食われ霜や雪のため腐敗した。米の質が悪く安い値段しか売れない。麦の植え付けも出来ず、平均して一戸で一石、春日井郡で27,000石の損失である。こうした惨状は旧領主の時代においても、いまだかつて見聞きしたことがない。金兵衛はそう歎いた。明治10年(1877)荒木は村々に承諾書を出させるため、次のように脅かした。官命に背けば朝敵であるので日本にはいらない。家族の老若とも村中残らず、外国へ追放する。村々はその脅迫に屈して和爾良村を除き、承諾書を提出した。和爾良村は金兵衛を中心にして団結し、県の承諾書提出の要求を拒否し続けたので、田楽村・牛山村・上条新田も反対に立ち上がった。農民の反対が広まり、ついに県は荒木を免職にした。荒木は勤務中に出かけようとして人力車に乗りたくても、荒木さんならお断りお断りといって一人も乗せなかった。春日井郡の農民の苦境が広く知られていて、民衆に同情されていた。

県では、春日井郡の全村に明治9年からの新租納入を命じた。和爾良村・田楽村・牛山村はこれを拒否し県に伺い書を出した。しかし、県はこれを突っぱねた。そのため3か村は東京地租改正事務局への歎願の準備にとりかかった。明治11年(1878)1月金兵衛たち3か村の代表8名が、熱田から東京へ出発した。まもなく下原新田なども加わり、7か村連名で「改租の儀に付哀願書」などを東京地租改正事務局へ提出した。だが、採用されなかった。4月、金兵衛たちは福沢諭吉に面談し、助力するという約束を得る。この月、新たに36村が加わり、計43か村となる。6月、戦術を後退させ、郡内の租額を公平にしてほしいという歎願書を提出した。それに対して地租改正事務局も譲歩した。金兵衛たちは2万人余の農民に迎えられ、熱田に帰る。10月、勝川で郡議会が開かれ減租の西部の議員は欠席し、ついに全員が辞職する。こうして、春日井郡の協議は不可能となった。そこで、農民の中から、名古屋へ巡行予定の明治天皇に直訴しようという動ききが出てきた。この計画は、金兵衛たちには相談されず一般農民たちだけで決められた。金兵衛は福沢諭吉門下の小泉信吉から、農民に直訴を中止するよう説得された。10月25日朝、金兵衛たちは矢田川に架かる三階橋で待ち受けていると、四方八方から農民が蟻が続くようにやってきて、4、5千人集まった。金兵衛たちは直訴を思いとどまるよう涙ながら必死に説得し直訴は不発に終わる。その時の約束を果たすため、金兵衛たちは再上京し歎願書を提出したが採用されなかった。11月、このことを知った農民400名が、農車数両に米俵を積み載せ多人数で長網を引いて東京に向けて出発したが、この農民隊は、浜松で警察に阻止され、やむなく帰村した。12月、春日井郡東部の村々に不穏な空気が漂い始めた。農民たちが竹槍を用意し、早鐘を突き鳴らし集会したところ、やっと取り静められるという事件が起こった。政府は、愛知県に東京警視庁から警部補を特派し、県は和爾良村・田楽村・牛山村・坂下村などの6か村に臨時の交番を設け、多数の巡査を配置し不服の村々を威嚇した。農民たちは寺院や氏神へ集まり、夜は鐘太鼓を叩いて気勢を上げた。農民たちの動静を知ろうとして村に潜入した私服警察が泥棒と間違えられ、農民に捕縛されたこともあった。多数の農民が天皇に直訴しようとした時、春日井郡43か村地租改正反対運動は、すでに2つに分裂し始めていた。1つは直接民主主義的な実力行動によって、運動の行き詰まりを打開しようとする村議員クラスの農民と一般農民だった。もう1つはあくまで合法的な歎願運動を続けようとする、福沢諭吉の助言を受けた金兵衛たち上層農民である。この時期にはその分裂が、ますますはっきり露見してきた。翌年1月、第三大区(春日井郡)の区長天野佐兵衛は、県の意向を受けて、春日井郡の現地での先鋭化する反対運動を押さえ込もうと、金兵衛たちと取引しようと上京する。2月、旧尾張藩主徳川慶勝が救済金35,000円を出すことが決まり、妥協が成立した。金兵衛たちは帰国して各村々の総代に説明した。村々は県に承諾書を提出し、春日井郡43か村地租改正反対運動は、妥結し終結する。

3春日井郡43か村地租改正運動が起こった理由

同12年(1879)までおよそ1年8か月間続いて終わった。この運動に要した諸費用は約9,000円で、当時この金で米を購入すると約1,850石にもなり、農民にとって莫大な費用だった。林金兵衛はじめ農作業で多忙な、そして、生活の貧しい一般農民たちがなぜ長期にわたり、多くの費用を使って反対運動を続けることになったのだろうか。

春日井郡43か村(春日井市では20か村)の1年8か月にわたる、政府や県との粘り強い反対姿勢は、どこから出てきたのであろうか。

次に反対運動が起こった理由について考えてみよう。

- 明治時代初期の自由民権運動の文化や思想、とくに人権意識の影響

- 江戸時代から持っていた、林金兵衛はじめ農民たちの意識・思想

A増税による部落共同体の荒廃化・貧窮化・生活の破壊を避けようとする意識・思想

B村落共同体の「自主・自治・連帯感・平等主義」などを政府や県の専制的強圧からまもろうとする意識・思想

C農民は人々の生命を守る食糧の生産者である。それについて政府や県が、無理解であることを批判する意識・思想

D政府や県が決めた方針を、一方的に政府や県自らが破ったことに対する農民の批判思想・道徳的怒り

それでは、以下でもう少し分析してみよう。

- 反対運動に立ち上がった最も大きな理由である。大幅な増税という収奪の苛酷さがあった。春日井郡東部の村々では、旧租に比べ新租が5割以上高くなった村が1/3もあり、2倍以上という村も16カ村を数えた。天保飢饉の際は、草木の根茎まで食べて飢えに苦しんだ。春日井郡東部の農民は、天保飢饉の体験などから身をもって村落の荒廃化・貧窮化、生活の破壊の恐ろしさを知っていて、不安感を募らせていたであろう。

- 部落共同体の「自主・自治・連帯感・平等主義」は、江戸時代において、いくぶん制限されたものであったが保証されていた。公租の確保という目的さえ満たされれば、幕藩体制にとって村落共同体はどのように運営されようとも、農民が一揆の集結でも行っていない限りは、そもそも関心などなかったといわれている。

江戸時代の5人組は、近い家々で組み合わせ親戚同様親しく交際するよう取り決められていた。もし喧嘩などのトラベルが起これば、組頭へ届け、組頭が解決できない時は庄屋へ届け、村内で治めることになっていた。

また、村内のことは、「平等」に議論し決定し、皆その立場を認め合い、それぞれの志を守ることが決められていた。

また、5人組には親族により親しく吉凶ともお互いに助け合い、困難を救い合うという農民の「連帯感」が義務づけられていた。このように村落共同体の「自主・自治・連帯感・平等主義」が、一応保証されていた。だが、春日井郡の地租改正事業は、政府や県の一方的、強圧的な押し付けによって進められ、村落共同体の「自主・自治・連帯感・平等主義」は、無視された。

地租改正反対運動の中核的役割を持った村は和爾良村であったが、この村では林金兵衛を中心にして団結し、「連帯」していた。

明治10年6月、県は一方的に収穫額を決定し、各村に配布した。金兵衛同席の上で、村議員全員が集会して判断し、全員が受け取ることに反対した。また、12・3軒で構成する島の地主も談判したが、同じく受け取りを拒否することになった。和爾良村の全地主は、協議して決議した。村では公平に、民主的なルールに基づき会議がもたれて、決定したと考えられる。

また、地租改正反対運動における若者組の役割は大きく、運動の主体となったことであろう。

愛知県のある村では、江戸時代の若者組についての記録がある。 それによれば、若者は若者組で仲間付き合いを学び、訓練を受け、自主・自律を磨きあげた。多数決の原理が保証されていたが、その多数決が定着したのは、若者たちに自治が相当程度認められていたからである。その自治の前提は、自由な意見によって成立する高度な理解と納得とに支えられた社会である。

また、自由に意見を述べる雰囲気があったことである。おそらく春日井郡の村々でも、若者組は似たような存在であっただろう。若者たちは、この若者組で「自主・自治」をはじめ、仲間との「連帯感・平等主義」を学んだと考えられる。 - 江戸時代の農民の意地とは、中心に針を抱き命を顧みず、仲間と団結するものだった。人の命を守る食糧の生産者だという自負心による意地は、百姓一揆の際に発揮された。

また、領主は農民に勤労と倹約を強制した。荒木は、鎌止め令を出し、せっかく実った稲の収穫を禁じた。農民が苦労して栽培した米を収穫させず、鳥の食うままにし、霜の害に任せた。そして、麦の種まきも出来ず、農民は大きな被害を受けた。支配者は農民に対して、常に倹約を説きながら、大量の米を鳥に食わせたり腐らせたりして無駄にさせた。生産者である農民は、それを決して許すことが出来なかった。 - 政府や県は、自ら決めた銓評順序を一方的に破った。江戸時代後期から明治時代にかけての民衆的な立場からの社会批判は、道徳の観点からなされることが多かった。勤勉・倹約・謙譲・正直・正義などの民衆道徳は、多くの人々の日常的な生活規範であったし、また、支配者批判の思想的武器でもあったのである。

なお、林金兵衛は、春日井郡43か村地租改正運動の文字通り中心的リーダーだった。この運動は金兵衛のペースで始まり、金兵衛のペースで妥協し終結した。彼は、大先生と尊敬する福沢諭吉の助言を受けたが、このころの福沢諭吉は、官民協調論の路線に方向転換していた。

春日井郡43か村地租改正運動とは、福沢諭吉の影響を受けた林金兵衛たちにとっては、少人数の代表による合法的な歎願運動だった。

また、一般農民たちにとっては、大勢の農民の武装蜂起的エネルギーを元にした、直接民主主義的で急進的な実力行動であったといえる。

政府や県と対決した、林金兵衛はじめ一般農民たちの、この地租改正反対運動は、自由民権運動に少なからざる影響を与えた。

平成17年度発掘調査速報天王山確認調査概要報告

1はじめに

天王山古墳は、直径28メートル・高さ4.5メートルを測る円墳で、市域の南東部、大留町字西島に位置し、庄内川に面した自然堤防上にあります。標高は約32メートルで、6メートルほどの比高差をもって南西方向に流れる庄内川を見下ろしています。古墳は、春日井大留上土地区画整理事業に伴い、公園用地に取り込まれる予定のため、これまでに古墳整備の基礎資料の収集を目的に墳丘測量調査を含め3回の調査を実施しました。今回の発掘調査速報は、天王山古墳第3次調査にあたり、平成15年度の調査成果(「郷土誌かすがい」63号掲載)を踏まえて古墳の時代など、新たな所見がえられたため、発掘調査速報として報告したいと思います。

2調査の概要

調査は、古墳北西側と噴頂部に3箇所のトレンチを設定し、平成17年5月16日から7月29日まで実施しました。古墳西側は既に削平を受けており、墳丘端部は確認できませんでしたが、墳丘の中腹部に比較的良好な状態で葺石が検出されました。葺石は小口面を外側に向け10から20センチメートルの礫を主体に使用しており、5センチメートル以下の板状に割れた石や扁平な石が葺石の隙間に差し込まれていました。傾斜角度は20度を測り、一部に長さ30センチメートルほどの大振りの石材が横置きに使われています。また、古墳北西側でも同様な積み上げ方を示す葺石が墳丘中腹部と裾部に帯状に検出され、葺石上やその隙間から赤彩が施された二重口縁壺が出土しました。墳丘の構築法は、地山に礫を含まないしまりのある暗褐色~黄褐色土を1.5メートルほどの高さまで3から4層に分けて積み上げ墳丘の土台を作ります。

中間層にはややしまりのある黄褐色土と砂質土の混土を使用し、中心よりは砂~砂礫層を盛っていると考えられ、最上位は礫を含まない土台と同質の黄褐色土で成形されていました。前回の調査で可能性を示した墳丘中段と端部の平坦面および周溝の存在に関しては、今回の調査でもやや疑問が残るため、今後の調査で明らかにしたいと考えます。墳頂部の調査では、今後の整備を考え表土を除去するに止めましたが、表土を掘り下げる段階で高坏や赤彩を施す器台が出土しました。高坏・器台は、やや古い要素を示しますが、概ね松河戸1式前半(4世紀代・古墳前期)の土器群として捉えられ、その散在する出土状況から古墳築造最終段階での破砕を伴った土器供献とも考えられます。現段階では推測の域をでませんが、埴輪を伴う以前に墳頂部に赤彩の二重口縁壺を巡らす古墳祭祀の形態と思われます。

3おわりに

春日井市内の古墳は、段丘上では出川大塚古墳(古墳前期)を最古として以後直径40メートル級の円墳が1から1.5キロメートルほどの間隔で、6世紀中葉まで継続的に築造されることから一定の系譜が想定されていました。しかし、天王山古墳の所在する庄内川右岸の自然堤防上にある前期~中期古墳の様相に関しては調査事例も少な、く墳丘形態などから高御堂古墳(墳長63メートル・前方後方墳)が唯一の古墳前期の単独墳として考えられていました。今回の調査により天王山古墳が松河戸1式前半を下限として築造されたと考えると高御堂古墳にやや後出するものと考えられ、二重口縁壺を伴う埋葬形態や墳丘構築が共通する点など、当地域や周辺地域での古墳前期から中期にかけての様相を明らかにする良好な資料と思われます。(詳しくは「平成17年度市内遺跡調査概要報告書」をご覧ください。)

事務局

民俗聞き取り調査より

自然の素材を活かして ハエタタキづくり 木附地域のMさんを訪ねて

文化財課では、民俗学者の脇田雅彦・節子先生の指導のもと、平成17年2月から春日井市における民俗聞き取り調査を実施しています。現在までに、木附地区・外之原地区・坂下地区での聞き取り調査を終わり、これから西尾地区で聞き取り調査を行う予定です。それぞれの地区における聞き取り調査のなかで、大正から昭和にかけて、人々が、動植物・昆虫・魚などを、道具や食事、薬として、また、遊びの対象として活かし、自然と共生しながら暮らしていた姿を見ることができます。

ここでは、自然の素材を活かした「わざ」のひとつである「シュロで作るハエタタキづくり」を紹介します。

シュロはヤシ科の植物で、直立した幹の上に大きな葉を群生します。Mさんのところでは、シュロの葉を乾かし、それを裂いて煎じて痛風の薬として使いました。また、幹を包む毛で蓑やほうきを作ったりしました。シュロを使ったハエタタキはMさんが曾祖母から教わったものです。

材料

葉柄が長く、丈夫なシュロの葉を使います。また、シュロの葉を結ぶために、綿をよった大変丈夫な糸を使いました。現在では、たこ糸がその代わりをしています。また、葉を切りそろえるために剪定ばさみを使います。それは今も昔も変わりありません。

作る手順

- シュロの葉をはさみで20センチに切ってそろえます。葉の山の部分を切り取った方から葉の3分の2のところまで手で引き裂きます。

- シュロの葉の裂け目の一番下の部分にたこ糸を引っ掛け、かがり始めます。引き裂いた葉3・4枚を一束にし、たこ糸を八の字のようにしてシュロの葉の一束一束を交互に編んでいきます。

そのとき、両足の間にシュロの枝を挟み、動かないようにします。 - シュロの葉の端から端までたこ糸でつづります。そして、端までつづったら、シュロ葉を足や片方の手で押さえて固定し、シュロの葉の束がしっかりと固定されるように、また、束と束の間が開かないようにたこ糸をぎゅっと絞り、こま結びで留めます。

- これを三段繰返します。このとき、編む方向が交互になるよう一段目を右から編んだ場合は、二段目は左から、三段目は右から編みます。

- 最後に、はさみを使って、シュロの葉の長さを揃え、形を整えて完成です。

このハエタタキが一番活躍したのは、物が活躍したのは、物が不足していた戦時中でした。また、当時は馬や牛もおり、ハエの数も今より多かったのでハエトリビンと呼ばれる道具も使いました。その後、台所などにはハエトリガミも使うようになりました。

事務局

発行元

発行 春日井市教育委員会文化財課

郵便番号 486-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話(0568-33-1113)