郷土誌かすがい 第73号

平成26年11月1日第73号ホームページ版

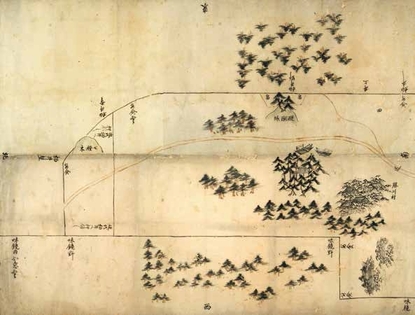

醍醐寺領尾張国安食荘絵図 醍醐寺蔵

(原図94.8cm×73.2cm)

この絵図は、1978年に醍醐寺文書(2013年、国宝に指定)から発見されたものである。尾張の数少ない貴重な荘園絵図として、新修名古屋市史や愛知県史では、カラー版が付図や口絵で紹介されており、名古屋市博物館でも原寸大の複製が常設展示されている。本市域に関わる唯一の荘園絵図である。

安食荘は、現在の名古屋市北区を中心に本市の勝川・味美にまで広がっていたとされる荘園である。9世紀末に成立、10世紀初め醍醐寺領になり、一時公領になったが、12世紀中頃に再び同寺領となった。

絵図は、東西南北の直線が基調で、条里が基盤にあったと考えられている。作成時期は、安食北部の区画に「近代柏井へ押領之」とあることなどから、領地の係争があった15世紀前半と推測されている。

「安食」には「勝川村」があり、東西に「柏井野」「味鏡(鋺)野」があることから、勝川地区を主体とした絵図とされる。しかし、「醍醐塚」や「道」その他の建物や屋敷林などの現地比定に関して、30年前に専門家により複数の試案が示されたものの、その後研究は進展しておらず、不明な点が多い。

(春日井郷土史研究会会員 高橋敏明)

私の研究

安食荘絵図の考察(前)

高橋敏明 春日井郷土史研究会会員

はじめに

醍醐寺領尾張国安食荘絵図については、弥永貞三氏と須磨千頴氏が共同研究され、1983年から85年にかけて、醍醐寺文化財研究所『研究紀要』に2回発表(注1)されたほか、本誌第24号(1984年)にも執筆いただいた。しかし、管見ではその後、研究は進んでいない。

須磨氏らの研究の概要は、次のとおりである。

- 12世紀の安食荘の条里をベースとしている可能性があるが、方位、縮尺などは正確とは断定できず、描写も細密ではない。

- 記載の地名「柏井」「味鏡」などから、安食荘東部地区(勝川地域)を描いている。

- 柏井地区との所領争いが読み取れるが、醍醐寺座主の『満済准后日記』に同様の記事があることから1427年前後に作成されたと見られる。

また、絵図の主な指標物等の現地比定(最終案)は、おおむね次のとおりである。

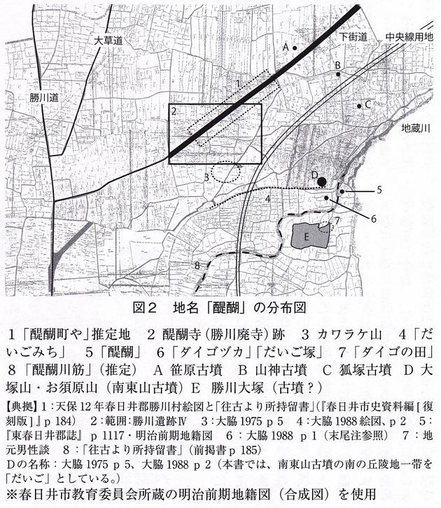

- 南北道= 大草道(図2・図3参照)

- 醍醐塚=ダイゴヅカ(図2参照)

- 安食(絵図中央部の直線と曲線で区画された区域)の東西幅=条里の2里分(12町)

- 安食の東境=具体的な言及はないが、作図等からは、近世以後の勝川・松河戸の境界辺と推測される。

この最終案の決定的要因となったのは、現地調査で南東山古墳の南に「ダイゴヅカ」が近年まで存在したことが判明したことである。これにより、安食の東西幅を1里分とし、東境を勝川地区の中央(愛宕神社東辺り)に設定するそれまでの試案を大幅に修正し、東へ1里分拡張し、それに合わせ南北も2倍にされた。

1 須磨説への疑問

論文には、絵図に安食荘の条里、近代の勝川・味美地区の地図や現地調査の成果を重ねた「安食荘相論絵図ノ現在地比定ニ関スル図」が掲載されているが、主にこれをながめいくつかの疑問が浮かんだ。

- 絵図の境界線について、実証的検討がないまま、条里線へ重ねられていること。

- 「南北道」は安食の中央より東寄りを北進し、北西へカーブしているのに、大草道は中央西寄りから北東へ向かっていること。

- 聞き取り調査で、同じ呼称の地があったというだけで「醍醐塚=ダイゴヅカ」と判断されていること。

2 疑問点の検討

(1) 条里の検証

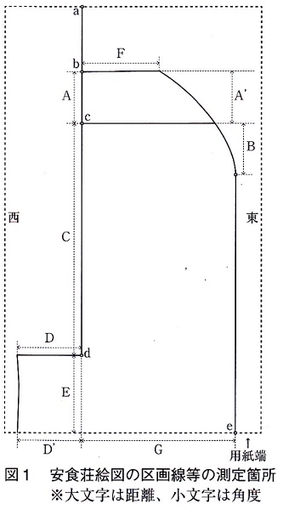

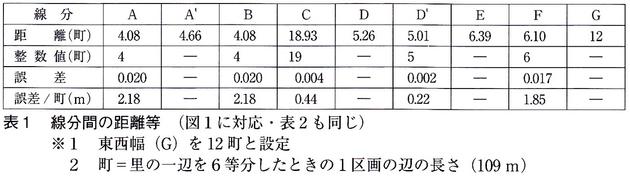

条里との関連をいうには、直線区画が基調というだけでなく、1.線や線分間の距離に、条里の単位である「町」が確認できること、2.直線が東西・南北の正方位であること、従ってその交点が直角であることの確認が必要である。原図の4分の3の図(注2)を基に、その検証を行った。結果は、距離については表1のとおりで、安食の東西幅Gを2里分(12町)と設定(その妥当性は後述。)すると、対象とした8件中5件は明らかに町を単位としている。A'とDが外れるのは曲線がらみであり、区画改変があったためと考えられる。Eについては、絵図では安食の南端が入っていないためと思われる。

次に、交点の角度をみると、東と西の南北の区画線は、用紙縁線と平行(誤差:100分の1)で、東西線・用紙縁線との交点の角度(表2)もb(曲線がらみ)以外は直角であることから、直線は正方位であるといえる。

以上から絵図は条里をベースにしていると考えられる。区画線が「町」を単位に正方位で、相当厳格に引かれているとすれば、描画物の位置も含め絵図の精度は相当高い可能性が考えられる。

(2) ダイゴヅカ

須磨氏が聞き取りされた勝川の郷土史家は、この塚について著書(注3)で概略を次のように述べている。

- 南東山古墳の南の「ダイゴ」と呼ばれる丘陵地が明治初め頃水田となったとき、開削されず残ったのがこの塚で、広さは5畳ほどである。

- 中に数本のやせた雑木があり、周囲は雑草が茂っていた。

- 上ったり、木を切ると祟りがあると信じられていた。

この記述からは、次のように考えることができる。

- 塚となったのは明治初期で、周囲の水田化の結果である。

- 不可侵地であれば、相当な大木となっていたはずであるが、そうではないのは、この祟り伝承も古いものではない。

- 「ダイゴヅカ」と称されたのは、「ダイゴ」の地に出現した「ツカ」であったためであろう。

- 『東春日井郡誌』にもこの「塚」のことと思われる記述があるが、「醍醐と称し」とあるだけで、「塚」とはしていない。

次に、その実在と位置を確認するため、愛知県公文書館所蔵の『明治十七年地籍図』と『明治十七年地籍帳』を調べた。その結果は次のとおりである。

- 当該地(字苗田)では南東山古墳の西150メートルに「草生一八歩」が1筆あるほかはすべて「田」である。

- 字苗田の東隣りの字大塚では「雑木林六歩」1筆と「井路敷」3筆以外は「田」である。

これら図帳は、具体的且つ詳細な要領に基づいて作成されており(注4)、地目等を誤ることはあり得ない。また、この「雑木林」の位置は、南東山古墳の南東70メートルにあり、前掲郡誌の記述と一致すると思われる。

以上からは、「ダイゴヅカ」は、中世に遡るものではなく、しかも南東山古墳の南東の字大塚にあった「雑木林」が位置を誤って伝承されたものと思われる。

3 絵図の現地比定

(1) 安食の東と西の境界線

絵図では安食の東に「柏井」があることから、安食の東の区画線が安食荘の東限であったと考えられる。従って、東境界は、筆者らが本誌前号の「安食荘の里の配置と東限について」で述べたとおり、現在の勝川地区と松河戸地区の境界であったと考えられる。

勝川地区(主体部)の東西距離は、計測できる最も古い明治前期地籍図(注5) では1,350メートルである。条里の2里分の1,308メートルとは、42メートル(3パーセント)の差にすぎず、現在の味美地区(絵図の「味鏡」)との境界が安食の西境界であったと考えられる。

これにより、安食の東西幅は2里分(12町)とするのが妥当と思われる。

(2) 醍醐塚

名称の由来は、「醍醐の塚」すなわち「醍醐」という地にある「塚」か、領主醍醐寺の末寺「醍醐山龍源寺」(太清寺の前身)関連の「塚」などが考えられる。「醍醐」の分布は図2のとおりである。『寛文村々覚書』や『尾張徇行記』は、勝川村のみを「醍醐庄」としており、かつての領主醍醐寺に由来する勝川村全体の地名と見ることもできるが、図2からは醍醐寺跡(勝川廃寺遺跡)から南東山古墳の南辺りの地名であり、そこの古墳に付けられた名称といえよう。

可能性のある古墳は、図2のA~Eの5基である。絵図当時の領主名に由来し、勝川地区を代表する名称であることを考えると、規模が大きく、景観上も最も人目を引く古墳がふさわしい。規模では勝川大塚か南東山古墳であるが、景観的には、前者が低地にあるのに対して、後者は段丘の縁にあり、実際より大きく感じられたはずである。南東山古墳(大塚山)について、大脇氏(注6)は、次のようにいう。

「大塚山」は勝川で一番高い山(標高15メートル位)で、このあたりに沢山ある古墳の中では一番大きいものでした。……頂上近くに「須原社」を祀って村人の参拝する姿も時々見うけられました。このためこの山を「おすわら山」とも呼んできました。……村から汽車道を通って山すそをまわる細い道を「だいご道」とも呼んでいました。

勝川大塚は古墳であったとしても、すでに江戸時代の村絵図にはなく比較できないが、南東山古墳が勝川地区を代表する古墳の一つであり、景観上は最も印象深かったことは確かであろう。また、「だいご道」の名称は、一義的には「醍醐」地区に由来するためと思われるが、そのルートがこの古墳の裾をまわることに由来した可能性も考えられる。というのは、単なる地名由来であれば、他にも該当したであろう道があるためである。なお、「醍醐」は東隣の松河戸村にも広がっていたことが、江戸期の古文書で確認できる。

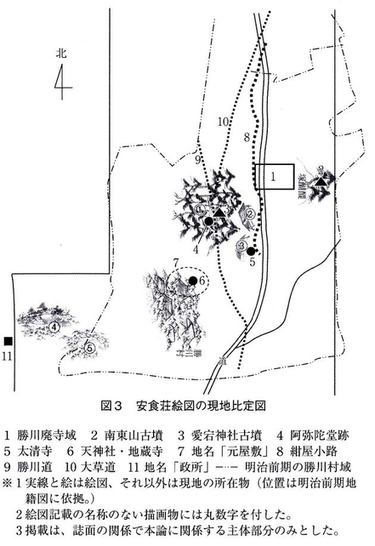

以上からは、「醍醐塚」であった蓋然性が最も高いのは、「南東山古墳」である。「醍醐塚=南東山古墳」として、絵図を明治前期地籍図に重ねたのが図3(条里線や合成図の誤差を補正した正確な現地比定図は次回掲載予定)である。以下、この図の比定に従い、その妥当性を検証する。

南東山古墳には江戸時代、白山信仰の洲原神社があり、太清寺が所掌した。白山信仰は中世が全盛期で、その勧請は江戸時代以前の蓋然性が高く、絵図の当時、南東山古墳は同寺の前身の醍醐山龍源寺の所管地であったと思われる。であれば、山号と同様「山」であった同古墳が「醍醐塚」と命名された蓋然性はかなり高い。

(3) 南北道

絵図中央東寄りの「南北道」に位置的に最も近いのが「紺屋小路」(図3の8)である。この道は、字上屋敷と字中屋敷の境を通り、北方の勝川新田の人が天神社などへのお参りで行き来する道であった(注7)。聞き取り調査でも、「紺屋小路は、北へ向う昔からの唯一の道であった。幅はリヤカーがすれ違えるくらいだから3メートルほどはあった。」(注8)という。

発掘調査では、字上屋敷のこの道の東に接する位置で勝川廃寺(図3の1)の西門が推定(注9)されている。寺の存続期間は、10世紀後半までの可能性も指摘(注10)されており、この辺りが当時の中心地であった可能性が高い。

以上からは、紺屋小路は、勝川地区の中央東寄りを北へ向う、7世紀末前後から現代まで存続した古道であったと考えられる。地籍図上では、北部と南部では確認できないが、古代の中心地区を通ることや実証できる古さ、近代までの重要度などからは、この道が絵図の南北道であった蓋然性は極めて高い。

(4) 勝川村

絵図の「勝川村」の位置は、図3では天神社と地蔵寺(現在は移転)の南西になる。地蔵寺の創建は文永元年(1264)であり、絵図の時代すでにあったと考えられる。天神社は正和2年(1313)の創建後、現在地へ移転したと伝えられている(注11)。古くからの勝川村の氏神で、明治42年(1909)に村内6社のうち4社がここへ合祀されるなど筆頭神社である。両社寺の所在地の字名は「西屋敷」で、一帯は「元屋敷」(図3の7)ともいわれる(注12)ことからは、この辺りが古くからの居住地であったと考えられる。

以上からは、この辺りが「勝川村発祥の地」であったと考えられる。絵図の「勝川村」が「元屋敷」に重なるということは、「醍醐塚=南東山古墳」に基づく現地比定の妥当性の証といえよう。

なお、安食の東境の東約260メートルから9世紀前期の「加知」と墨書された須恵器(注13)が出土している。この辺りに古くから「カチ」地名があり、それが「勝川」となったと思われる。(以下、次号)

注1 弥永貞三・須磨千頴「醍醐寺領尾張国安食庄について―新発見の相論絵図をめぐって―」(醍醐寺文化財研究所『研究紀要』第5号1983年)及び須磨千頴「醍醐寺領尾張国安食庄絵図補考」(同第7号1985年)

注2 新修名古屋市史編纂委員会『新修名古屋市史』第2巻(名古屋市1998年)付図

注3 大脇二三『醍醐』1988年

注4 愛知県総務部県史編さん室『愛知県史研究』第12号 愛知県2008年 189頁

注5 春日井市教育委員会文化財課所蔵の小字別の地籍図を「勝川村」の範囲で合成した図。小字の地籍図には年代の記載がないが、一括保管されている周辺の図の年代から、明治21年頃のものと考えられる。実際の計測は、この合成図を基に現代の2,500分の1の都市計画図によった。

注6 大脇前掲書 2頁

注7 大脇二三『ふるさと地名考第1集 勝川とその周辺』1975年 22、23頁

注8 2012年12月21日、勝川町の男性(1946年生)談。

注9 愛知県埋蔵文化財センター『発掘調査報告書第29集 勝川遺跡IV』1992年 8頁

注10 愛知県埋蔵文化財センター『埋蔵文化財調査報告書第19集勝川遺跡III』1992年 68頁

注11『張州府志』

注12 大脇前掲書1975年 21頁「元屋敷位置図」

注13 出土位置は、愛知県埋蔵文化財センター『埋蔵文化財調査報告書第48集 松河戸遺跡』1994年 126頁、年代は『愛知県史資料編4』2010年 704頁

郷土探訪

庄内川の水運

櫻井芳昭 市文化財保護審議会委員

1 はじめに

春日井市の南端を流れる庄内川は、市内最大の河川で、舟の運行が可能な水量が流れている。流域の歴史をたどると、川沿いには古村が連なっており、東谷山と高座山の山麓には古墳が多く分布している。庄内川とこれに沿う玉野道は、古代から人や物が行き交い春日井への文化・情報の導入路であった。江戸時代の主要交通手段は、陸上では駕籠と馬、水上は舟であった。舟は重量物を容易に運べることから、小さな川や水路も活用された。しかし、庄内川はあまり利用されていなかったのか市史や報告等での記述が少ない。落穂拾いのように散在する資料から、庄内川の水運の様相を探ってみたい。

庄内川流域の古墳・古窯分布

二 近世における庄内川水運

庄内川水運に関する自然条件をみると

- 上流部は花崗岩地帯で、土砂の流出が多く、川底が浅くなって、舟の運行にさしつかえる瀬もある。下流域は天井川となり、周辺小河川の流入の妨げになっている。

- 定光寺附近は古生層の渓谷で、堅い岩が突出して、舟の運行が困難な箇所が続く。

- 気噴から松河戸までは、流路が屈折しているため、洪水になることが度々あった。

- 東濃地域の陶業の影響で、粘土等が流出して庄内川が白濁したり、山林伐採が進んではげ山から土砂が流入して褐色になることがあった。

社会条件では、

- 尾張藩は春日井市域の庄内川沿岸村々の年貢運送方法は「馬付」と指定し、水運を活用する政策はとらなかった。

- 庄内川水運は三つの井堰内の運行、井堰間の継船、渡しの運行が中心であった。

- 水運の運行で藩は水番所は設けず、地元農民の代表を庄内川通船取締役に任命して任せた。

上条村総庄屋林金兵衛は、水野代官所から各種の役職に任命されているが、その一つに「玉野川通船取締役」がある。これは安政5年(1858)と文久2年(1862)に任命されており、その任務は次のようである。

- 庄内川通運路の岩石を除き、通水を円滑にすること。

- 護岸工事を円滑にすすめること。

- 堤塘に櫨木を植えること。

- 通船による諸荷物の運送。

- 村々の船数改め。

これを見ると、庄内川での舟の円滑な運行を維持する任務を負っている。近隣の村々を中心に護岸材料、生活用品等の調達、渡しについて配下の人たちに適宜指示しての運行に配意しており、庄内川に関する総合的な管理に携わる役割があったことがわかる。

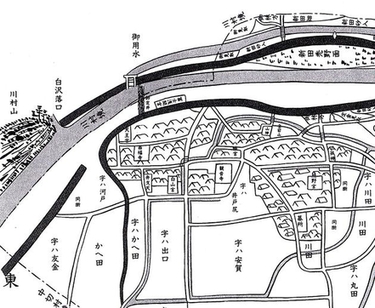

以上の条件のもとで行われた庄内川水運の実態をみると、次のようである。1.水運は下流域が中心で、中流の春日井、守山地域と上流域の東濃地域との連続性はない。2.庄内川を横断する街道筋には「渡し」が設けられ、仮橋のない時期は舟が使われた。3.名古屋と春日井を結ぶ水運は、農業用水の安定引水のため設けられた井堰にさえぎられて連続した舟運ができない環境であった。それでも、水運を活用したいという動きがあり、安政3年(1856)、名古屋白鳥の商人から「玉野川通船願い」(本誌第36号)が出されている。その内容は、「玉野より下流は浅いが、底が砂なので舟行はできる。しかし、玉の井、桜佐、川村に堰があるので、南に寄せて改修し、川村御定井堰では荷を積み替えて運ぶので、通船を許可してください。」と具体的提案があった。積荷は御城米、雑穀、日常品とし、内津の杉材、美濃の陶器も名古屋へ売り出したいとしている。馬での運送料は玉野・名古屋間が米1石400文であるが、舟では200文で運べると有利性を例示している。そして、運送会所を設け、運上金も納入すると付け加えている。しかし、この願書は許可されなかった。名古屋商人のなかに、庄内川水運の有利性を認めていた人があったことに注目したい。

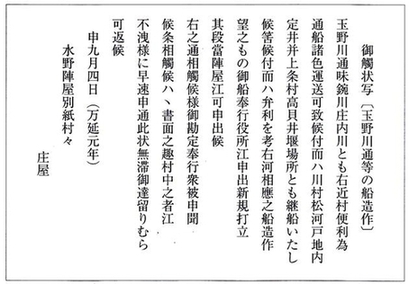

万延元年(1860)水野陣屋から「玉野川通船等の船造作」について達せられている。その内容は、「玉野川通は諸色運送に便利なので、川村、松河戸地内の定井、上条村高貝堰とも継船すれば便利なので、船の造作を新規に望む者は船奉行へ申し出よ」である。これにどれだけの申し出があったかはわからないが、井堰で継船して荷物を運送する方法が行われていたことがうかがえる。荷物があったときに沿岸の船頭同士で連絡をとって運んでいたのであろう。いずれにしても、定期的な船運は成立していなかったようである。

春日井郡松河戸村内絵図面『春日井市近世村絵図集』

「玉野文書」

3 明治時代の庄内川水運

(1) 庄内川通船~下水野に至る運河開鑿工事

明治維新を経て、新しい時代になり陸上交通では、人力車、馬車が導入されたが、水運には大きな変化はなく、尾張地方では手こぎと小舟が引き続き主流であった。明治10年9月15日の『愛知県布達』に「名古屋堀川筋より荘内川通に至る運河開鑿工事落成に付通船を許す」とあり、「尾張国名古屋堀川筋より荘内川通下水野村に至る運河開鑿工事此筋節粗落成に付来る10月1日より一般通船差許候条、該川筋辻村地内の開枠等へ掲示の趣、篤と相心得通船可致、此旨布達候事」と達している。

この工事は「庄内川分水工事」といわれ次の3つのねらいを含んでいる。

- 木曽川と庄内川の水を堀川へ引水して、浄化と水量増加を図る。

- 犬山から新木津用水の幅を広げ、庄内川から堀川につながる水路を造って犬山と名古屋を結ぶ船運を開く。

- 味鋺村から下水野村に至る庄内川を改修して水運を円滑にする。

愛知県では黒川治愿土木課長が中心となって、明治9年11月から工事を開始した。庄内川に庄内用水元樋をつくり、矢田川の下をトンネルでくぐって、黒川を開削して堀川と結ぶ画期的な通路とした。これによって、犬山から7日間を要していた水運を、4時間で名古屋城下に届ける水路が完成したのである。この経路による舟の定期運行が始まったのは、各種の新しい調整が必要であったため、明治19年まで待たねばならなかった。

これに対応する動きは、岐阜県の土岐川筋でもあった。「新規通舟路試掘割願」が多治見村等から岐阜県権令に明治9年3月に出されている。この内容は「従来厳石多く、通舟差し支えの場所があったが、ここを開けば世人の便益になるので、自力で多治見から稲生村迄試掘したい」として、図面と予算書を添付している。また、愛知県側では明治10年9月に下水野村岩割瀬の小島氏が玉野運漕会を設立したことが記されている。この2つのことについてその後の史料は確認できず、うまく機能しなかったのではないかと思われる。

味鋺村の水分橋辺りから玉野村と下水野村に至る通船路は整備されて、庄内川の中流域水運は開通した。(ただし、6~9月の田で水が多く必要な時期は中止)

庄内川筋の通船路開削での最大の工事は井堰撤去である。3つの堰を取り払うためには各用水への引水が円滑になるような対策が必要であった。この他で問題となったのは、入尾の簗架設についてである。玉野村と下水野村では庄内川に毎年、簗(川の瀬等で、木杭を打ち、小枝を詰めて川を堰き止め、下流側に打瀬網を付けて魚を取る仕掛け)を設けて鮎を捕獲しており、「張州雑誌」には図入りで紹介されている。

明治10年3月に「字早元玉野川筋 簗壱ヶ所 但し長五間幅五間」の設定を愛知県へ申請した。県の判断は「簗が洪水等で流出すると、堤防や橋に害が少なからずあり、庄内川分水工事の上流なので、切石運送その他の通船の見込みを立てる折柄開届ならず」として却下されている。愛知県は通船の障害になることは従来行われてきた慣行にも見直しを迫る姿勢であったことが読み取れる。

庄内川の下水野村への水運を営業したのは、内国通運会社である。この会社は明治新政府が明治5年に宿駅制を廃止して、民間の陸運会社設立を認めたときに、全国的に業務を展開した会社である。この出張所の黒川運漕所が、堀川の朝日橋際にある塩町に設けられ、開削された黒川から入尾(下水野村)までの荷物を扱った。

黒川運漕所は明治9年12月に、名古屋の士族長坂正身が総代になって、内国通運会社の傘下に入った。そして途中の東志賀、庄内川本提杁際、瀬古と高蔵寺、入尾に運漕所を設けた。同10年3月には人乗渡船の兼業を願い出ている。

さらに、水運と瀬戸との道路を整備するため、明治11年に内務省の許可を得て入尾までの車道を開削して、陶磁器の輸送体制の充実を図っている。鉄道のない明治中期までは、重量貨物の運搬は人と馬、荷車に頼っていたので、庄内川水運を利用するメリットは高かったのである。

『瀬戸市史』資料編6より抜粋

(2) 沿岸村々での明治、大正時代の水運

『共武政表』によると、明治12年の舟数は春日井郡で120艘あり、下流域の土器野新田7艘、下小田井村5艘が多く、他の村別の数字は表記されていない。明治後期では地元の聞き取り調査で、吉根村(守山区)12艘、大留村6艘の保有があったという。

船頭の業務は、渡しでの人や物資運送、護岸や防水施設工事のための資材(丸石・砂利・蛇籠・沈礁用丸太)運搬、名古屋・下之一色への美濃焼運送などである。下りは櫂や竿で漕ぎ、上りは追風の時は大きな帆を上げて、舟を連ねてゆうゆうとのぼり、急所は曳いて行かねばならないので大変であったという。

舟は犬山から鵜飼舟を購入し、牛車で運んだという。破損したときは、舟大工を泊り込みで呼んで補修してもらっていた。庄内川筋だけで舟文化を運用するほどの需要はなかったといえる。

『もりやま』11号から大正時代の川村での様相をみると、127人のうち副業で運輸関係に携わっているのは、牛馬方10人、船頭7人、歩キサ1人であった。

舟仕事は1.川村(松河戸)渡し舟。2.物資運送 庄内川護岸用資材(栗石)を高蔵寺(鹿乗橋下)から川村や吉根の舟が岩木や陶器を志段味から勝川より下流の遠い所(名古屋下一色)へ運ぶ。積載量は2合(馬車2台分=2t)であった。3.砂利採取に川村の小舟を艀として使う。(昭和7年からは機械船)であり、庄内川を何十艘かの舟が上下しており、上りは白い帆をあげてゆっくりと行く風景が見られたという。

このころを偲んで『もりやま』5号に「上り舟なら 父ちゃんは へさき網曳き エンヤコラ 梶とる娘の棹さばき 挙げた白帆に風はらむ」と詩が掲載され、庄内川を上る舟のゆったりした風情を表している。

龍泉寺裏庄内川の浮ぶ舟『もりやま』第9号

4 おわりに

庄内川筋は古代から人、物資、情報文化が行き交う交通動脈になっていた。縄文、弥生の時代から集落ができ、流域には多くの古墳が築造された。中世には河岸に沿って古村が次第にでき、勝川から玉野まで14村が連なっている。中世の常滑焼のかけらが散在していた所もあり、庄内川を上ってきた舟に積まれていたと思われる。

近世には庄内川の水を用水として利用する施設が沿岸の各地で築造された。杁から安定して導水するため、川全体を堰き止める井堰が築造されたので、舟の通行が困難になった。このため庄内川通運は、渡しと近隣中心の継船利用に限定され、物資の流通路としては主流にならなかった。

明治初期、愛知県によって庄内川筋通船路が整備され、中央線や瀬戸電が開通するまでの20年余が最盛期であった。その後は次第に、鉄道と牛馬車による陸上交通優先の時代になって、庄内川は農業用水・工業用水・発電への水利用が中心となった。最近は、水辺環境を味わう景観としての意義が増加している。

【主要参考文献】

『庄内川流域史』1982 建設省庄内川工事事務所

『春日井の古代史事始』2012 春日井市教育委員会

梅村光春「玉野川通船計画御願」『郷土誌かすがい』36号 2000 春日井市教育委員会

『共武政表』下 1978 柳原書店

『愛知県布達類聚』下 1872

『瀬戸市史』資料編6 近現代2 2007 瀬戸市

「玉野文書」玉野町所蔵史料

『もりやま』5(1986)、9(1990)、11(1992)

『新修名古屋市史』3 1999 名古屋市

津田応助『贈從五位 林金兵衛翁』1935

『志段味の自然と歴史』1986

『土岐市史』3巻上 1974 土岐市

『多治見市史』通史編上 1975 多治見市

『瑞浪市史』歴史編 1974 瑞浪市

郷土散策

「内津妙見宮奉額狂歌合」について

村中治彦 市文化財保護審議会委員

1 内々神社俳諧・狂俳奉納額群

内々神社の絵馬堂及び拝殿には、江戸後期の俳諧奉納額7軸と狂俳奉納額6軸が遺っている。

中には、200年余の時を経たものもあり、文字が半ば消えかかったものも何点かあった。このまま消滅することを憂えた春日井郷土史研究会は、神社の許可を得て平成18年~21年まで、会員有志が暇を見ては断続的に解説・調査にとり組んだ。

その結果、俳諧3軸、狂俳3軸の翻刻・解説を終了し、それぞれ1部ずつを神社と文化財課に提供した。研究の概要については、大野哲夫会員が冊子『郷土文化』に発表した。また、平成21年7月14日付中日新聞近郊版に、近藤雅英会員による奉納額研究の成果が紹介された。

投句の参加者は旧春日井郡だけではなく、尾張一円から美濃の一部まで広範囲にわたっている例もあった。

ところがこの度、全国規模の資料が出たので紹介する。

2 内津妙見宮奉額狂歌合

内津妙見宮奉額狂歌合は、内津妙見宮(内々神社)への奉納を目的とした狂歌の番付興行の入選者一覧表である。投句数の約1割程度が入賞句として選ばれている事例がある。この例に当てはめると、この表には114句が挙げられているので、寄せられた投句数は1140句程であったのではないかと思われる。

催主は知多岡田渦巻連であるが、入選者は江戸・大坂・京都・名古屋の四大都市を始め、北は盛岡・仙台、南は九州筑前(福岡県)まで広範囲に及んでいる。全国各地の狂歌愛好団体(連・園・舎・亭等)を結ぶ連絡網により募句が行われたものと思われる。

この一覧表は、安政7年(1860)旧暦2月に実施された選評披講の会で配付されたものである。尚後日、入選句を印刷した摺本が参加者に配布されている。

知多岡田渦巻連が主催者となった事情を考えてみよう。岡田渦巻連については、資料がなく未調査である。「岡田町誌」(平成2年・知多市教委)によれば、「宝暦のころより、岡田地区にも俳諧に親しむ人が現れてきた。特に天保から幕末にかけて俳諧が一般庶民の層まで浸透していくと、富裕な米屋や、組頭など生活にゆとりのでてきた者が、教養というよりも娯楽として、俳諧を楽しむようになった。岡田地区では、知多木綿の発達にともない、木綿屋の中からも多くの俳人が出るようになった。」とある。

幕末のころ、岡田渦巻連の主要メンバーの中に木綿業者がいたものと推測される。

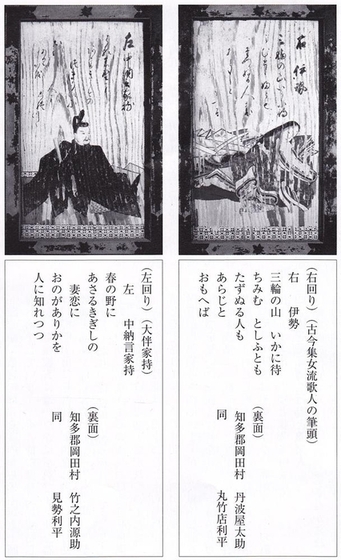

3 内々神社の三十六歌仙奉納額

ところで、幕末ころの奉納と考えられている神社拝殿の三十六歌仙の額の内、知多岡田村から4人の寄進者により、二枚の額が奉納されている。その中に竹之内源助の名がある。竹之内家(注1)は享保年間(1716~36)に木綿買次問屋を開業しており、以降代々当主は源助を名乗ったようである。

慶応2年(1866)の資料によると木綿仲買人丹波屋弥吉が1,262反を竹之内家に納めている。奉納額に見られる丹波屋太助は弥吉の先代と考えられる。また、奉納額に見られる丸竹店利平と見勢利平は同一人物で竹之内家の支配人である。

竹之内家は買い集めた木綿の反物の内、約半分程を江戸の問屋に販売し、他は近国で販売している。江戸への販売は江戸白子組に属し、商品輸送は知多から伊勢白子村の積問屋竹口治兵衛に送り、積問屋傘下の回船により江戸へ海上輸送した。

竹之内家の木綿販売量は天保9年には10万反を突破し、その後もほぼ10万反から12万反程を販売している。嘉永5年(1852)には近世を通じて最高の販売量15万反に達した。

かつて、文禄の役の朝鮮出兵の際、豊臣秀吉が北辰信仰により内々神社の杉7本を北斗星の7曜に伐り出し、船の帆柱として航海の無事と戦勝を祈願した。

この吉例に因んで、岡田の木綿業者が海上輸送の安全を内津妙見宮の北辰尊星王(注2)に願ったものと考えられる。

三十六歌仙額

(注1)竹之内家は近世においては「竹内」と称していた。同家には近世から昭和初期まで10数万点に及ぶ史料がある。その中には、木綿買次問屋の経営資料や江戸の木綿問屋との書簡、伊勢の白子回船問屋関係や木綿仲買関係などの史料が数多く含まれている。

(注2)妙見菩薩信仰について、真言宗ではもっぱら妙見菩薩と呼び、天台宗では別に尊星王大士ともとなえ、鎮護国家福禄寿増益の尊とされた。内津妙見寺は天台宗である。また、内々神社の境内中央辺りに北辰尊星王と刻まれた石碑がある。北辰とは北極星のことであるが、これに北斗七星を加えて信仰されている。妙見寺の御札には、妙見菩薩の頭上に北斗七星が描かれている。

【参考文献】

『愛知県史』資料編17

「近世知多木綿買次問屋の存在形態」 森原 章 筆

「内々神社三十六歌仙絵札について」 入谷 哲夫 筆

< 協力者>

竹之内資郎氏 長野修二郎氏

石川秀男氏(知多市歴史民俗博物館長)

曲田浩和氏(日本福祉大学教授)

神領第1号墳の発掘調査について

~横穴式石室と黄泉のクニ・渡来人~

1 はじめに

神領第1号墳は神領町1丁目地内(三明神社境内地)に所在し、庄内川右岸の自然堤防上、標高約27mに立地しています。神領第1号墳の北東約50mに三明神社古墳(直径20m・円墳)が現存するほか、南西約30mに4号墳(平成23年発掘調査後滅失)、さらに明治時代の地籍図には古墳の可能性のある塚の表記が確認できます。かつて、三明神社境内地を中心に古墳群が形成されたと推定されます。

2 発掘調査に至る経緯

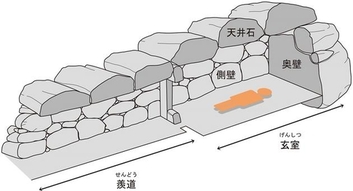

神領第1号墳は、平成2年、旧神領町公民館の管埋設工事に伴って発見されました。発見当時、既に盛り土部分は削り取られ、地上には痕跡を留めていませんでしたが、埋葬施設である横穴式石室の一部(羨道)が確認されました。時を経て、公民館の建替え工事が計画され、解体工事中、旧公民館の基礎直下に石室(玄室)が残っていることが判明し、平成26年に緊急の発掘調査を実施しました。

3 発掘調査の成果

横穴式石室は基底石付近の高さ約30cmが残存するのみでしたが、石室の形態や規模を確認することができました。石室の規模は全長6.85m、棺を納める玄室はおよそ長方形で、最大幅は1.4mです。床面には拳大の川原石が敷かれています。

副葬品(遺物)は、玄室内から須恵器と土師器が出土しています。その他の副葬品は腐朽したか、盗掘被害に遭ったかは不明です。須恵器は、奥壁手前に無台坏、東側壁に沿って台付長頸瓶・高坏(坏= 食器に相当する供膳具)が出土しており、ほぼ原位置を保持しています。土師器の甕(煮炊きする調理具)は奥壁北東隅部を若干掘りくぼめて据え置かれていました。

古墳の築造時期は、須恵器などから7世紀後葉と推定されます。この時期、庄内川流域では円墳が多数築造されていますが、大規模な前方後円墳を築いた豪族とは異なり、小地域の有力者の家族墓(一族の墓)と推定されます。古墳の周囲を区画した周溝の痕跡は確認されず、古墳の形態や規模は不明ですが、周辺事例から直径15m前後の円墳と推測されます。

4 甕を据え置く行為と渡来人

須恵器の供膳具や土師器の煮炊き具からは、食物を供えたか、埋葬に伴う共食儀礼(死者と共に行う飲食行為)が推定され、古墳時代の人々の死生観を物語るものといえます。特に奥壁に甕を据え置く行為は、古墳時代後期から終末期の横穴式石室に認められ、庄内川流域においても複数の事例があります。このようなマツリの執行者として渡来人を想定する意見もあり、注目されます。渡来人には様々な文物・技術等を伝えた技術者集団が存在したと推定され、庄内川流域においても石工・窯業(須恵器・瓦)等の可能性があり、古墳時代から律令時代への時代の変化や政治体制の整備を示唆するものといえます。

5 保存と継承

発掘調査後、地元関係者の理解により、石室に影響する部分の基礎撤去工事が回避され、地下に埋め戻して保存されました。現在は広場として整地されていますが、解説看板を設置したほか、地表に石室の輪郭を表示し、位置とおよその形や規模が分かるようにしています。地域の歴史を伝える貴重な文化遺産として、市民の皆さんの記憶に留め、未来へと継承されることを願っています。

(事務局)

奥壁隅部に据え置かれた甕

横穴式石室模式図

台付長頸瓶・高坏出土状況

神領第1号墳(横穴式石室・玄室)

発行元

発行 春日井市教育委員会文化財課

郵便番号 486-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話番号 0568-33-1113