郷土誌かすがい 第68号

平成21年11月1日第68号ホームページ版

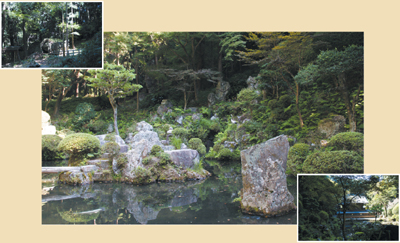

内々神社庭園現況調査

市の北東に位置する内々神社は、その昔、日本武尊が建稲種命の死を悼んで「うつつかな うつつかな」と、嘆いた地であると伝えられています。また、平安時代の書物『延喜式神名帳』には、式内社として記された由緒ある神社です。内津の自然を背景とする庭園は、多治見の虎渓山永保寺と同じく、室町時代の名僧夢窓国師(1275から1351)の作庭といわれています。池庭の背後にそびえ立つ天狗岩は、38メートルほどあり、影向石(神仏が来臨して一時姿を現す石)の力を周囲にある巨石群と庭の木々に与えつつ、深淵とした趣をかもし出しています。池には出島・中島が配置され、後方の滝口から清水が注がれています。この庭園の美しさは、『張州府志』や『尾張名所図会』にも記されていますが、大火や幾多の水害に見舞われて、神社の古文書等が焼失したため、作庭当初の姿は明らかではありません。現在は、社殿と共に県指定文化財として保護・保存され、いにしえの人々の信仰の姿を今に伝えています。平成21年度、貴重な県指定文化財(名勝)である内津の自然美を活かした庭園を後世に伝えるため、名古屋造形大学を始め、多くの方々の協力を得て、内々神社庭園及び周辺の測量調査と地元関係者の聞き取り調査を行ないました。今回、この成果を報告書としてまとめ、内々神社庭園維持管理の指針として活用し、脈々と受け継がれてきた日本人独特の自然に対する畏敬の念と美しい庭園の関係が、そのままの姿を留められるように努めてまいります。報告書を作成するにあたり、多くの方々のご協力・ご支援をいただきましたことを厚く御礼申し上げます。(事務局)

郷土探訪

春日井をとおる街道26 国道19号の歴史

櫻井芳昭 市文化財保護審議会委員

1はじめに

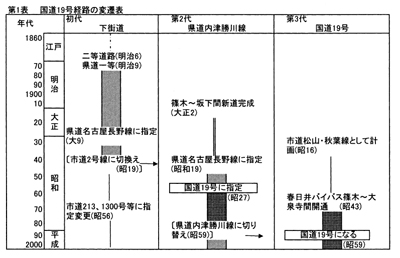

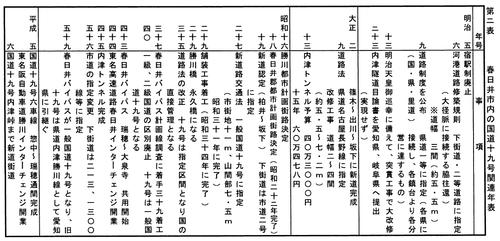

伊勢湾岸地域と内陸信州を結ぶ現代の幹線道は、春日井市内を通る国道19号と中央自動車道である。19号は名古屋市熱田区と長野市をつなぐ約266.4キロメートルの国道で、全国的な物流の動脈となっている。

日本武尊の伝説が残る下(した)街道から発展した国道19号筋は、古代から海と山の交流の道であり、時代の変化に対応して街道の経路や施設を充実させてきた。国道19号のルーツと変遷をまとめて、このシリーズのしめにしたい。

2下街道の時代(古代から明治5年)

古代の下街道は、熱田や東海道新溝(名古屋市中区古渡付近)から勝川、東濃を通って東山道釜戸(岐阜県瑞浪市)へ出て、東海道と東山道をつなぐ街 道になっていたと考えられる。中世には京都と木曽を結ぶ商荷物の経路であった(1)。東山道今須、関ヶ原から南へ入り、牧田(岐阜県養老町)等から揖斐川を下る「九里半廻し」のルートを経て熱田湊で陸上げされ、ここから下街道を通って木曽谷へ出ていた。

近世は江戸幕府や尾張藩の管轄を直接受けない脇往還であったが、名古屋城下と木曽方面を結ぶ最も便利な道で、商人や善光寺、伊勢神宮などへの参詣の人たちによく利用された。中山道とは大井宿の手前で合流していた。江戸時代の下街道は、名古屋城下の伝馬町から佐野屋の辻へ出て、大木戸のあった赤塚から大曽根を経て山田へ入る。そして、矢田川の渡しから瀬古を経て、庄内川の渡しから地蔵橋を渡って勝川宿へ入っている。ここの札の辻では三差路になり、下街道は東へ折れている。北へは小牧街道が続き、三差路のすぐ北で大草道が東へ通じていた。現在は、勝川橋から愛宕社の北まで旧街道を拡幅して、国道19号になっている。そして、札の辻から横町一帯は、国道302号新設を含む区画整理事業で大きく変貌して、旧街道筋はすっかり消えてしまった。勝川郷土資料館に地籍図や旧下街道の町並み図が展示されているので、これらによって昔の様子をうかがうことができる。

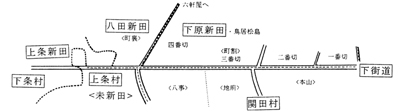

下条原新田(柏井町)では、鍵の手に屈折しているところが2か所あり、弥吉巾と呼ばれ、本(もと)村である下条村と結んでいた(2)。屈折した道は、防御のため宿の出入口等に設けられる例がよくあるが、ここは江戸時代の新しい農村であり、寺の敷地や南北に走る道との関係とも考えられるがはっきりしない。現在、この地域の旧下街道は、西から市道1380、1375、1377、1340、1342号となって上条新田(鳥居松)へ入っている。

そして、八田新田(鳥居松町)、下原新田(鳥居松町)と関田村の境を通って、篠木町3丁目で県道内津勝川線と合流している。そして、約600メートル東で北へ分かれ、市道篠木・大泉寺線となって進み、退休寺(大泉寺町)、尻冷地蔵の前を通って上野村へ出ている。この辺りは山道で現在の国道19号を横断しているため、旧道は部分的に消えている。今は市道5065、5073、5074、5080号等を結んで坂下へ入っている。坂下宿の中を市道6057号で上町を出たところで、県道内津勝川線と合流して内津峠へ続いている。この間は部分的な路線変更や拡幅はあったが、内津川の狭い谷あいを通っているという点では変化はなく、古くからの景観がよく残っている地域である。江戸時代の下街道は、沿道の村々の本郷から離れたところを通り、内津と勝川をほぼ直線的に結んでいる(3)。このことから、村の成立や生活よりは、中央政権の意向によって経路が築造されたと推測される。従って、直線的な道が造られる前は、村々の本郷を結ぶ曲がりくねった道が続いていたと考えられる。予想される経路は、大原(多治見市)から西尾、明知、神屋の各本郷を結んで、一色から内津川に沿って南へ向かい、上野、神明、松本、出川、下市場から関田へ出て、上条、中切を経て、松河戸から勝川や守山とつながっていたと考えられる。これは中世以前成立の古村の本郷をつなぐ経路であり、「古下街道」ともいえる道筋である。

3 県道の時代(明治6年から昭和27年)

近代の交通の基本を定めた明治6年の河港道路修築規則では、下街道は「大径脈に接続する脇往還」として、2等道路に指定された。同9年には、道路が国・県・里の三つに統一され、下街道は「各県に接続し、各鎮台より各分営に達するもの」として県道一等に指定された。輸送路の認定に軍事行動を重視する姿勢が時代の雰囲気を感じさせている。

明治13年3月、明治天皇の中山道巡幸が発表され、4月になって急に大井・名古屋間は下街道を通ることに変更になった。このため、下街道筋の各村では6月30日の通行に向けて、道路改修を始め、各種の準備に急きょ取り組むことになった。内津の鞍骨坂の道は、とても狭く、天皇の馬車が通過できない心配があったため、内津川と断崖の間に新道を開くことになった。1週間前から毎日村人総出で、新ルートを造り、路面の高低をならして清浄な川砂利を敷き、搗き棒で固めて、その上を砂で覆うという丁寧な整備が進められた。このとき、下街道全体に路面は大改修が行われたが、道幅は2から3間(3.6から5.5メートル)のままであった。

明治21年から帝国議会に提案された「道路法」は、各方面の利害の対立から審議が進まず、30年余を経た大正9年になってようやく施行された。これによると下街道は、県道名古屋長野線に指定されて、道幅7.2メートルに広げる工事が行われた。

昭和16年、名古屋近郊の軍需工業地域としての発展を期して、「勝川都市計画街路」が内務省に認可された(4)。勝川から篠木村八幡までの1等大路第3類・幅員22メートル以上の幹線(現国道19号)、柏井から関田間に2等大路線2類、幅員16メートル(現県道内津勝川線)等42路線が計画されている。今日の春日井の幹線道路の多くが、戦前に位置付けられていたことが印象的である。これに基づいて、昭和17年から19年にかけて道幅10メートルの新道が柏井の八幡社東から篠木に通じた。この経路が昭和19年3月6日付で、県道名古屋長野線となり、下街道筋は市道2号線等となった。

4国道の時代(昭和27年以降)

昭和27年、新道路交通法が制定され、県道名古屋長野線は国道19号に昇格した。道幅は市街地11メートル、山間部7.5メートルへの拡幅工事が始められ、同31年に完了して自動車はどこでもすれ違えるようになった。

昭和32年の道路法改正に伴って、国道19号は同35年から建設省直轄区間に指定されたため、愛知県土木部から離れた。また、昭和40年には、国道の1級、2級の区別がなくなり、以後「一般国道19号」と呼称することになった。交通量の増大に対応するため、春日井バイパ[スの調査が昭和37年から開始された。同39年から瑞穂通から大泉寺間で工事が始まり、同43年4月1日に、まず、3.4キロメートルが開通した。これに合わせて東名高速道路の小牧~岡崎が開通し、春日井インターチャンジも同43年4月25日にダブルトランペット型で開業した。その後、春日井バイパスは東西に延長され、同59年3月31日に一般国道となり、第3代の幹線に位置づけられた。そして、旧19号は県道内津勝川線として愛知県へ引き継がれた(5)。

東名阪自動車道の勝川インターチャンジが平成5年3月23日に開業し、尾張西部や伊勢・関西への交通が一層便利になった。また、同6年3月31日には、今までの19号の北側山間地に、直線的な新道が開通し内津峠を越えて、岐阜県へスムーズに行けるようになった。

5おわりに

県境の内津峠には、上下別のトンネルが通じ、スピードを保った車が楽々と通過している。つい20年前には、曲がりくねった急坂を喘きながら登っていたことを思うと隔世の感がする。一方、名古屋方面も渋滞が激しかった天神橋付近は6車線の広々した道路が完成して、円滑な通行が日常化している。

春日井の中央を縦貫する国道19号は、交通幹線として古代から機能し、鳥居松付近では下街道、県道、国道の3本が平行して走っており変遷をたどることができる。近年、災害時のライフラインを確保する共同溝(電気、電話、ガス、水道)の工事が19号の地下に平成10年から始められ、大泉寺と勝川町の間が平成21年度には完成予定である。さらに、緑化事業や交通安全施策などの充実によって、現代の豊かさが実感できる道路環境づくりが推進されていることは頼もしい限りである。長い間のご愛読、ありがとうございました。

〔主要参考文献〕

- 瑞浪市の歴史(1971) 190ページ

- 塚本兼十郎『柏井の由来』(1985) 3ページ

- 桜井芳昭「下街道と村の本郷」郷土誌かすがい第43号(1993) 2ページ

- 「国道19号の歴史~春日井地域を中心に」(1997)郷土文化第52巻2号

- 内務省「勝川都市計画街路の決定について」(1963)愛知公文書館蔵

- 名古屋国道工事事務所『35年のあゆみ』(1987)106ページ

郷土散策

白山信仰36 春日井を通った三山道中その9

村中治彦 市文化財保護審議会委員

〔知多郡寺本郷(1)三山道中の事故〕

これまでに紹介した三山禅定の道中記は、数10日間に及ぶ登拝の旅を病気や事故もなく、無事に成し遂げることができたものであった。今回は不幸にして道中で事故に遭った事例を紹介する。徳川林政史研究所所蔵文書の中に次のような例がある。

<文書の翻刻文>

『乍恐御達申上候御事

當村之者共心願御座候て。同行十六人連にて、白山立山富士山右三山禅定仕度、当月八日村方出立、同月十四日白山参詣仕、十六日加州之内ツルギ村と申所より、傳六と申者から尻馬ニ乗候て、ヲャナキと申所之土橋を通懸り候処、右之馬橋上ニて前足を打敷候ニ付、右傳六落馬いたし、気絶仕候体、皆々驚懸寄、薬用仕候処、 ・・・・・・中略・・・・・・ 金沢宿屋二て段々世話ニ相成、且町奉行所御聞届御座候て、宿送り被仰付、御陰を以道中無巨障罷通り申候、右ニ付金沢宿屋并問屋中江向ヶ私より礼答申遣度奉存候得共、如何取計候て宜御座候哉、私勘考不行届奉存候ニ付、右金沢問屋より出候送り状写相添、右之趣委曲御達申上候、巳上

申六月 中嶋村庄屋 八郎右衛門

山本平太夫様 御陣屋』

この文書は知多郡寺本郷中嶋村の庄屋が横須賀代官に提出した報告書で、その要旨は次のようである。「文化9年(1812)6月8日に村人16人連れで三禅定の旅に出た。白山登拝を済ませ加賀の国鶴来村で疲れが出たのか、傳六が軽尻(からじり)馬(大人1人と5貫目までの手荷物を乗せる)に乗った。ところが、おやなぎ村の土橋の上で落馬し、気絶してしまった。同行の手当てにより意識はとりもどしたが、体が動かなくなってしまった。医師に見せたが快方に向う様子もないので、金沢城下尾張町の住吉屋に止宿して、外科の良医に治療を頼んだ。医師の見立てでは、全快の見込みの難しい大病であるとのことであった。もし、道中で死亡するような事になれば大変である。そこで、宿の亭主に宿継(道中宿継人足無賃の制度)により、傳六を国元へ連れ帰れるようにその筋へ願ってもらった。この願いは、早速聞き届けられたので、同行の内、治兵衛と新助が釣台に乗せられた傳六に付き添うこととなった。他の13名は立山登拝に向うこととなった。出立に先立ち、宿屋と医師に謝礼を払った。傳六一行は19日に金沢を立ち、25日に無事国元に帰着した。」その後、7月2日傳六は亡くなった。中嶋村の庄屋から住吉屋への礼状には、帰国の上の死去について、親類一同がご親切な取り計らいのお蔭と感謝している旨が記されている。傳六一行は金沢から熱田まで宿継で、熱田から村までは便船を利用して午前10時頃帰着した。金沢から熱田までのルートは不明であるが、北国街道・美濃路ルートで概算すると、1日37キロメートル程の行程であったと思われる。

注(1)寺本郷には平井村、中嶋村、堀之内村、廻間村が属し、寺本村の呼称も使った。

<協力者>知多歴史民俗研究会・長野修二郎氏

[参考文献]

日本福祉大学生涯教育公開講座資料

郷土の自然

「段丘の町」春日井

長縄秀孝 春日井自然友の会

1 段丘地形の概要

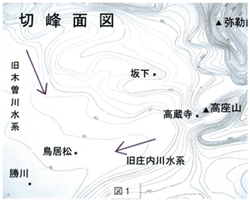

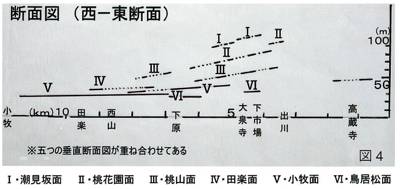

本市の地形は段丘地形に代表される。切峰面図(図1)は、段丘面形成以前には平坦な地形が広がっていたことを示し、その後の地殻変動や旧木曽川および旧庄内川水系によって段丘群が形成されていったことを伺わせる。

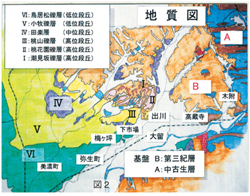

現在の段丘地形は全体に北東から南西方向に緩く傾斜し、高位・中位・低位の各段丘面(図2・図4)が順に分布する。高位段丘は潮見坂面・桃花園面・桃山面の3面に区分され、中位段丘は田楽面、低位段丘は小牧面・鳥居松面の2面に区分される。

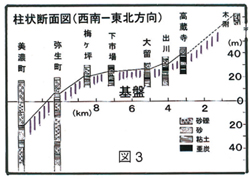

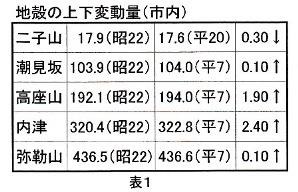

2基盤の概要

基盤は下位より、中・古生層および第3紀層からなり、段丘構成層である第四紀層が不整合に重なる。ボーリング資料(図3)からは基盤の第3紀層が南西に緩く傾斜していることが分かる。第4紀以降の地殻の変動は極めて激しく、市内の上下変動量は表1(国土地理院発行25,000分1地形図による)のようになっており、現在も地殻変動の継続が推定される。基盤の傾動運動は段丘の形成に少なからず影響を及ぼしていると思われる。

3段丘の形成

本地域の高位段丘群は基盤の上昇運動によって形成された河成段丘と考えられる。中位段丘はおよそ9から4万年前の海面上昇期(熱田海進の後半)に形成された段丘である。また、低位段丘は最終氷期(ウルム氷期)の産物で海面が低下したときに形成された河成段丘である。小牧礫層はおよそ3万年前に、鳥居松礫層は3から2万年前に形成されたと考えられている。市内で見られる複数の段丘面は、海進や海退の繰り返しがあったことを物語っている。

4段丘構成層の概要

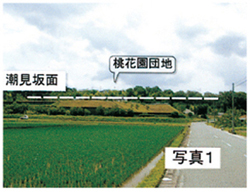

(1)潮見坂礫層(写真1)

潮見坂平和公園から桃花園にかけて分布。平坦面の高度は100~75メートル。礫種はチャートを主として濃飛流紋岩、ホルンフェルス、頁岩などで、くさり礫を含む。

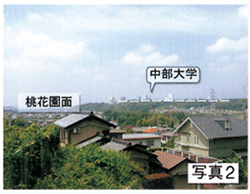

(2)桃花園礫層(写真2)

潮見坂礫層の南側に分布。平坦面の高度は90から65メートル中部大学付近では層厚が20メートル以上に達し、第3紀層に不整合に重なる。礫種はチャートを主として濃飛流紋岩、ホルンフェルス、砂岩などで、砂・シルト層を挟んでいる。

(3)桃山礫層

大泉寺町から西方の下原、西山、下末にかけて分布。平坦面の高度は65から40メートル。出川付近では層厚が20メートル以上の露頭があったが、土砂の採掘のためにすっかりなくなってしまった。

岩相は桃花園礫層に似る。南縁に位置する東野、下原付近では数m低い地形面を成しているが、これは原面が浸食されたものと考えられる。

(4)田楽層(写真3)

田楽から小牧の下末にかけて分布。平坦面の高度は35から34メートル。段丘の西端部では6メートル前後の層厚があり、クロスラミナが発達する砂層中に軽石(およそ4万年前の御岳火山のものと考えられる)を含む。田楽層は間氷期の海進によって河口近くに堆積した地層と推定されている。内津川沿いにも相当面が見られるが岩相が異なり、砂礫層となっている。

(5)小牧礫層(写真4)

四ッ谷から西方の八田、牛山、小牧方面に広く分布し、明瞭な段丘崖を形成している。平坦面の高度は36から20メートル前後。地層はチャートを主として上部に砂層を挟む。最上部には赤褐色ローム状の土壌が発達する。

(6)鳥居松礫層(写真5)

鳥居松から勝川にかけて分布。平坦面の高度は35から10メートル前後で、西方で沖積層下に没する。礫種はチャートを主として、ホルンフェルスや濃飛流紋岩の礫を含む。礫径は10センチメートル大の亜円~亜角礫を多く含み、堆積環境の激しさを想起させる。

5おわりに

- JR春日井駅から北方にむかって進むといくつかの坂があり、段丘面をたどることができる。これらの段丘面を確かめながらウオーキングをするのもまた楽しいものである。

- 高蔵寺、玉野に平坦面が見られる。断面図からは田楽層に相当すると考えられるが、対比する鍵となるものが無く、今後の調査研究としたい。

〔参考文献〕

- 名古屋北部地域の地質 地質調査所

- 春日井付近の地形面 春日井団研グループ

- 『日本列島のおいたち』 東海大学出版会

- 国土地理院発行25,000分の1地形図

(小牧・名古屋北部・高蔵寺・豊岡)

私の研究

中央線が開通するまでの歴史 後編 「中央線、春日井を通ることに決定」

安田裕次 春日井市教育委員会文化財課職員

1はじめに

中央線が開通するまでの歴史シリーズを「郷土誌かすがい」で書き始めて3回目となります。前回は、中央線の名古屋・多治見間のルートが審議されました第4回帝国議会(明治26年2月)を中心に書きました。

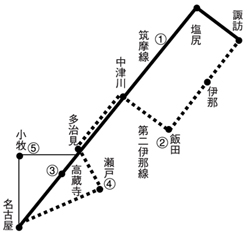

第4回帝国議会の衆議院特別委員会(鉄道委員会)では、明治政府原案のまる1、まる3筑摩線高蔵寺ルート(図1の太線部分)を退け、第2伊那線瀬戸ルートまる2、まる4(図1点線部分)を採択します。しかし、それを受けた本会議では、一転して政府の調査不足を理由に結論を第五回帝国議会に持ち越してしまいました。

そこで、今回は第4回帝国議会後から中央線のルートが最終決定しました第6回帝国議会(明治27年5月)までを書くことにします。

2白熱した春日井近隣の鉄道誘致運動

第4回帝国議会で路線が決定しなかったため、各地域からの誘致運動は第5回、6回の帝国議会に向けてさらに過熱しました。名古屋・多治見間では、瀬戸、春日井、小牧の各地域から瀬戸ルート(図1まる4)、高蔵寺ルート(図1まる3)小牧ルート(図1まる5)をそれぞれ主張して、鉄道誘致運動が行われました。ここでは、瀬戸、春日井及び私設鉄道の誘致運動を紹介します。

(1)瀬戸から再三の要望書出される

瀬戸地区からは、既に第4回帝国議会に向けて要望書が出されています。今度は、瀬戸の陶磁器業者が第5回帝国議会に向け、「中央鉄道敷設線路選択ノ儀ニ付請願」*注1(明治26年11月)を出しています。ここでは瀬戸ルートと高蔵寺ルートを比較して瀬戸ルートが優れていることを述べています。

さらに、第六回帝国議会に向けて「中央鉄道瀬戸経過線選定理由書」*注2(明治27年5月)を出しています。ここでは瀬戸ルート、小牧ルート、高蔵寺ルートを図等で比較しています。その中で、「3ルートの中では地理、工事の難易からすると高蔵寺ルートが一番である」と認めたうえで、瀬戸ルートの良さを次のように説明しています。

「瀬戸経過線ノ適良至要ニシテ他ノ高蔵寺・小牧二線ニ卓絶スル所以ノモノハ、主トシテ鉄道其自身ノ経済上並ニ国家全般ノ経済上、効益最モ多大ナルニアリ」産業という経済面で考えると瀬戸ルートの方が断然優れているとして、瀬戸ルートを選ぶように請願しています。

(2)春日井からも要望書出される

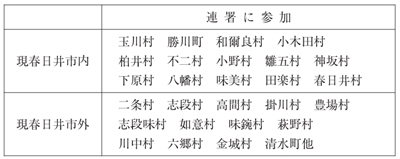

明治26年10月ごろに春日井地区からも高蔵寺ルート(玉川線とも言われる現在の中央線のルート)の要望書が出されます。それが「中央鉄道玉川線選定趣意書」(鉄道博物館所蔵)です。これには、吉田留三郎玉川村長、長谷川五郎勝川町長始め近隣町村長27名が名を連ねて署名しています。『東春日井郡誌』で署名している町村長の在任期間を調べた結果、この要望書は、明治26年10月ごろに書かれたことがわかりました。この要望書では、要望書を出す理由を次のように説明しています。「多治見以西の線路は、ほぼ玉川・勝川を経て名古屋に至るルートで決まっているのに関わらず、瀬戸ルート、小牧ルートと、比較線を唱えて盛んに運動している人がいる。これを見過ごすことが出来ないので発表した」また、3つのルートを比較して次のように説明しています。「3路線の中で、高蔵寺ルート(玉川線)が適当であることはだれもが認めることである。それは、地方に影響されない政府の鉄道測量技師が選んだ線だからである。」(資料1「鉄道線路技師の報告」明治26年2月23日付扶桑新聞参照)

そして鉄道工事費用や到着時間の速さなどを考えて、明治政府の原案を支持して高蔵寺ルートを選定するように請願しています。

27の町村長についてまとめると上の表1のようになります。春日井地区に限っていうと、片山村(牛山・大手地区など)と内津村(内津・西尾・明知地区)の村長のみがこの連署に参加していません。では、なぜ片山村と内津村は参加していないのでしょうか。それは高蔵寺ルート(玉川線)より小牧ルート(内津、西尾までは下街道沿いを通る)の方が近いという理由が考えられます。片山村と内津村は小牧ルートを希望したのではないでしょうか。

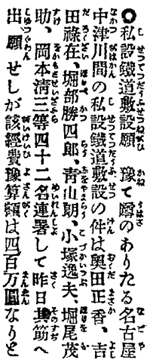

(3)幻に終わった名古屋・中津川間私設鉄道計画

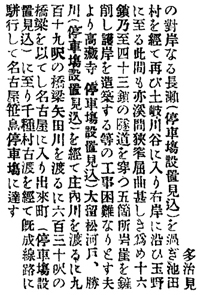

中央線は官設で計画されていましたが、帝国議会での話し合いが遅々として進みませんでした。そこで、名古屋・中津川間を私設鉄道で結ぶという計画が起こりました。明治26年11月2日の「扶桑新聞」には、私設鉄道敷設願いという記事が掲載されています。(資料2)42名の連署の中には、堀尾茂助泰晴(地租改正反対運動で活躍した堀尾茂助義康の子)の名前もあります。

また、第4回帝国議会で瀬戸ルートを主張した青山朗衆議院議員の名前も見られます。しかしこの計画は、官設の中央線が明治27年の第6回帝国議会で決定されましたので、認可されませんでした

3ルート審議のない第五回帝国議会

第5回帝国議会は、明治26年11月28日から12月30日まで開催されました。この第5回帝国議会では衆議院が直ちに解散されています。そのため中央線の路線決定についての話し合いは行われませんでした。中央線の路線の決定は、第6回帝国議会に決議をまたもや持ち越すことになりました。

4ルートが決定した第六回帝国議会

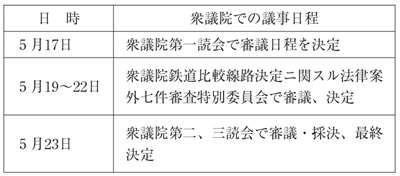

明治27年5月に入り、再び鉄道関係の記事が新聞紙上を賑わしました。政府が第6回帝国議会に向けて、「比較線路決定ニ関スル法律案」を再提出することに決定したためです。(新聞「新愛知」明治27年5月2日)第6回帝国議会は、明治27年5月15日から開催されています。その中で、中央線の審議日程は表2のようです。前回の第4回の帝国議会では、政府の調査不足により法律案を成立させることができませんでした。政府は今回(第6回帝国議会)も第4回帝国議会と同様に筑摩線高蔵寺ルート(図1太線)を政府案として提案しています。

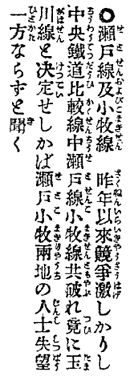

5月17日、衆議院第一読会では、重要な法案のために特別委員会を開いて審議することを決定しました。委員は選挙により9名で構成されました。5月19日~22日、中央線の路線について、委員会で話し合いが行われました。ここでは大きな反対意見も出ず、政府原案の筑摩線高蔵寺ルートを可決決定しています。5月23日、衆議院第2読会が開かれました。ここでは、諏訪・名古屋間について2本の修正案が提出されています。第4回帝国議会の衆議院鉄道委員会で可決された第2伊那線(清内路線)と瀬戸ルートです。しかし今回は少数であっさりと否決されています。そして中央線の路線は、政府案通り筑摩線高蔵寺ルートで可決決定されます。続く衆議院第3読会でも同様に可決されました。結局中央線の路線は、瀬戸ルート、小牧ルートが政府原案である高蔵寺ルート(玉川線)に敗れる結果となりました。第6回帝国議会の決定の様子は、新聞にすぐに掲載されました。(資料3)新聞記事からは、瀬戸ルートや小牧ルートを支持して積極的に誘致運動を行ってきた瀬戸や小牧の人々の無念さが伝わってきます。

続いて法案は5月25日から貴族院で審議されました。貴族院では、衆議院と同様に大きな反対意見も出ず、可決決定されました。(以上、「第六回帝国議会議事速記録」)明治27年6月、法律第6号をもって中央線の敷設が正式に決定しました。ついに鉄道が春日井を通ることに決定しました。

5おわりに

今回は、中央線のルート決定を先延ばしした第4回帝国議会後から中央線のルートが最終決定した第6回帝国議会までを書きました。「本路線ニ該当スル土地ト否ラザル土地トハ其地ノ盛衰ニ関シ将来莫大ノ影響ヲ及ボス」(「中央鉄道玉川線選定趣意書」)というようにルートの決定は、町の将来を左右します。そのために明治25年7月ごろから激しい誘致運動があり、明治27年5月に最終決定するまでに時間がかかり紆余曲折したわけです。結果的には明治政府の原案通りに中央線のルートが決定しました。その後、明治28年ごろから中央線の鉄道用地買収が行われました。鉄道建設工事は、明治29年11月から始まりましたが、大変な難工事で、当初の予定よりも随分終了が遅れました。その結果、名古屋・多治見間の中央線の開通は、明治33年7月となりました。中央線のルートが決定してから開通するまでには、まだまだ幾多のドラマが展開されます。また、機会とご要望がありましたら「中央線の歴史」の続編を書きたいと考えています。

*注1、2は『瀬戸市史資料編五 近現代1』を参考にした

〔主要参考文献〕『春日井市史』、『瀬戸市史』、『春日井の近代史話』、『日本国有鉄道百年史』、『帝国議会衆議院委員会議録明治編4』、『鉄道会議議事録・鉄道論集他』新聞「新愛知」、「扶桑新聞」

私の研究

文政の御触書

近藤雅英 古文書研究会会長

「判読文」

「右慶安2年

公儀より普く觸示され候御書付に候。何方にても。

さぞありがたく畏り奉りし事たるべく候へども。

歳月隔り候へば。今ハ知る人もすくなかるべく候。

かゝるありがたき御恵の御趣意なれバ。此たび

改て當御領内へふたゝび諭し下され候間。村々

庄屋組頭より小百姓まで。この旨をもつて朝ゆふ

怠りなく。面々能身をもち。農業精出し候ハヾ。

此末たとひ年柄よからぬ時ありとも。御年貢滞り

なく、家族も寒餓には至まじく候。但多葉粉の事ハ。

昔は禁たりしが後ゆるされて。今ハ一統の風俗と

なり。貴賤とも日用のものと成候。しかれども成べき

たけのまざるにしくハなく候。扨たばこよりも害の

甚しきハ酒にて。第一怠りを生じ。奢りを長じ。

喧嘩口論もこれより起り。身をも家をも喪ふに

いたるは此ものにて候。祭礼祝儀老人病者の養ハ

格別に候へとも。年若きもの決して飲過すべからず。

仍て今こゝに添へて諭し置候。総て當御領内の

民たるもの此御書付の旨能々心得へき事肝要に候。

村々へ頒ち與ふるにハ数多書写すべけれバ。おのづから

誤字脱字もあらんことを恐れて板に刻む

もの也。

文政13庚寅年3月」

「解説」

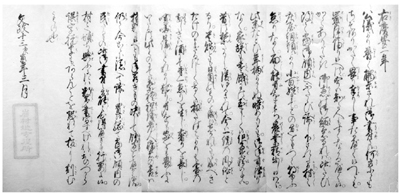

この文書は、最初に「右慶安2年」とあるように、慶安2年(1649)2月26日に出されたと言われている、いわゆる「慶安の御触書」を、改めて文政13年(1830)3月に岩村藩(岐阜県)が触れ出した時の添え書である。当時、徳川幕府が農民をどう考え、どう導こうとしていたか、全文32か条で示されている貴重なもので、「諸国郷村江被仰出」というタイトルである。では、この御触書が180年以上も経った、この時期に何故改めて出されたのか。奇妙なことに、前の年の稲作は全国的に豊作で、飢饉を感じさせる時ではなかった。だが古老などの中には大飢饉の前触れでないかと心配する向きもあり、政情不安を煽るかのような御蔭参りが春から発生したためもあり、豊作に浮かれるのを戒める意味を多分に持っていたのだろう。年貢を徴収する領主に都合のよい、勧農、勤勉、節約、家庭や家族のあり方に至るまで万端に、微に入り細をうがった農民像を示しているが、耕作に精を出すことを始め、大茶を飲み、遊山好きの女房は離縁しろとまで言っている。ただ、煙草は「食にもならず、隙もとり、火の用心にも悪い。」と禁止していたものを、この添え書では「……日用のものと成候」と禁止を緩和して、180年の間に、それだけ庶民に煙草が行き渡ったことを物語っている。

この文書は篠木町の伊藤家が所蔵され、春日井市に寄付された文書です。

[参考文献]

日本の歴史(18)幕藩制の苦悶(中央公論社)等

市史跡 高御堂古墳発掘調査

竪穴式石槨を内部主体とする前方後方墳

高御堂古墳(たかみどうこふん)は、堀ノ内町に所在する市内唯一の前方後方墳で、全長は63メートルを計測し、4世紀代の築造と推定されています。昭和26年に市指定史跡となり、今年度の発掘調査は、周辺の公園整備に先立ち古墳の構造や規模などを確認するために6月からよ9月まで実施しました。

主な成果としては

1遺体を埋葬する施設(内部主体)である竪穴式石槨(たてあなしきせっかく)の検出

2古墳の表面を覆う葺石・周囲をめぐる溝である周溝の検出

32段の墳丘平坦面に想定される壺形土器の配列を挙げることができます。

特に注目すべきは、竪穴式石槨で、古墳の長軸に対して直交する北東から南西方向に配置されています。天井石は既に失われていましたが、最上部に灰色の粘土が部分的に残っており、この上部に天井石が存在したと推定されます。地元の方からの聞き取りでは、天井石らしき板状石材が露出したとされ、昭和のはじめ頃まで部分的に残っていた可能性もあります。遺体を収めた棺を覆う部分の規模は、暫定値として長軸約4.2メートル、東辺の短軸約0.9メートルを計測し、北西隅の石組が破壊されていたため西辺の規模は不明です。石材には長方形で扁平な割石の他に長楕円形の川原石を混用する点が特徴的で、控え積みの石材はほぼ100%川原石を使用しています。川原石の入手先として付近を流れる庄内川を想定することができますが、構築材の選定には墓造りの思想的背景や石積みの技術的な系譜も考慮する必要があります。控え積みを含めた検出範囲はやや不整な長方形で、長軸約7メートル、短軸約4.2メートルを計測し、周囲には石槨を構築した際の掘形(墓坑)が伴うことも確認できました。

尾張地域で竪穴式石槨を有する可能性のある古墳は、推測を含めて東之宮古墳(前方後方墳・犬山市)・尾張戸神社古墳(円墳・名古屋市)・宇都宮古墳(前方後方墳・小牧市)があります。発掘調査により構造等が明らかとなったのは、東之宮古墳に次ぐ2例目となります。川原石を多用する石槨の構造は円満寺山古墳(前方後円墳・海津市)に、墳丘平坦面に巡る壺形土器の配列は青塚古墳(前方後円墳・犬山市)との類似性が考えられ、その背景として濃尾平野を中心とする豪族間の広域の交流を推測することができます。また、従来から指摘のあった宇都宮古墳との墳丘規格の共通性と共に、尾張地域の古墳時代史の中での高御堂古墳の位置付けは重要な意味を有しており、前方後方墳・竪穴式石槨の再評価が必要といえます。

調査期間中の8月8日(土曜日)には現地説明会を開催し、地元を中心に350名の参加がありました。訪れた方は、石槨や葺石など、築造当初の姿を目の当たりにして、しばし時を忘れ古代のロマンに思いを馳せていました。調査終了後は全ての遺構を埋め戻し、高御堂古墳は、都市公園「高御堂公園」内に現状保存する計画です。古墳が郷土の歴史を物語るモニュメントとして大切にされ、また、憩いの場として身近に親しまれる存在となれば幸いです。(事務局)

発行元

発行春日井市教育委員会文化財課

郵便番号 468-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話(0568-33-1113)