郷土誌かすがい 第70号

平成23年11月1日第70号ホームページ版

愛知県民俗芸能大会で小木田の棒の手を披露

愛知県では昭和48年度から民俗芸能(国、県および市町村指定の無形民俗文化財等)を披露する機会を提供し、併せて保存団体相互及び大人と子どもの交流等を通じて、民俗芸能の保存・伝承の在り方などについて考える機会とすることを趣旨に、愛知県民俗芸能大会を開催しています。

今年は9月11日(日曜日)に海部郡飛島村の飛島村中央公民館ホールで開催され、一宮市の「島文楽保存会」、半田市の「成岩銭太鼓保存会」、稲沢市の「木遣音頭保存会」とともに春日井市からは「小木田町源氏天流関田棒の手保存会」が出演をしました。

「小木田の棒の手」は、県の無形民俗文化財に指定されており、流派は源氏天流で、八幡太郎源義家を流祖とし、加藤・河埜の両氏が明治21年(1888)に小木田神社に奉納して以来、今日に至っています。その演技は戦国末期の実践的な古武道の型を伝えているといわれ、極めて朴実で太刀筋も厳しく、激しい気合いと格闘には真剣勝負を思わせる豪快さがあります。当日は太刀棒・手割り・傘槍・真剣竹切など槍や太刀を巧みに使った迫力ある演技が披露され、観客からは場内一杯の歓声と拍手が起こりました。

出演後の保存会の方々は、「厳しい練習を重ねた結果、本番では日頃の成果を十分に発揮し、演じることができました。棒の手の技は、大人から子どもへ、先輩から後輩へと脈々と伝えられています。これからも技の伝承が途切れることがないよう、後継者を育成していきたい。」と話しておられました。

今後も、民俗芸能をかけがえのない遺産として、次の世代に伝えていくために、その保存と伝承に努めていきたいと考えています。(事務局)

郷土探訪

春日井の二宮金次郎像

櫻井芳昭 市文化財保護審議会委員

1はじめに

戦前からある小学校には、よく二宮金次郎像が建てられている。この像が多い理由を調べていくと、さまざまな経緯があることがわかって興味が増した。

愛知県下(名古屋市を除く)の金次郎像の残存状況と春日井の現状についてまとめてみたい。

2愛知県下の金次郎像

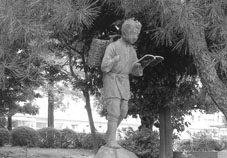

江戸時代の農村再興の指導者として名声を博した二宮尊徳の少年時代を象徴するのが金次郎像である。薪を背負って、本を読む子どもの姿から勤勉精励することの大切さが伝わってくる。

愛知県教育委員会では、県議会議員から金次郎像に関する質問が出されたことから、平成20年7月に、県下の金次郎像について学校調査を実施した。

それによると、小学校390校(54パーセント)、中学校で26校(9パーセント)の計416校で確認された。これを平成2年の調査と比較すると、小学校409校(56パーセント)、中学校29校(10パーセント)で、計438校であり、若干減少しているだけである。これは校舎、校地の移転や像の老朽化によって撤去されたものがほとんどである。これでみると、戦前に開校された小学校には、8割近いところに金次郎像が建てられたことがわかる。

日本で最初の金次郎像は、大正13年(1924)豊橋市立前芝小学校であった。高さ1メートルほどのセメント像で、野良着にわらじをはき、左肩にびく(魚を入れる篭)を背負い、右手に本を持って歩きながら読書している姿である。

金次郎像が校庭の一角に建てられるようになるのは昭和期に入ってからである。『愛知県教育史』第四巻から昭和49年調査による県下小学校の金次郎像の建立年別校数をみると、10校を超える年は昭和8~15年の間で、ピークは10年の67校である。そして「二宮金次郎が勤勉な人物の理想像として、児童への訓育的意義が重視されるようになった背景には、昭和初年からの経済不況と農山村の自立更生運動があったことは見のがせない」と解説している。

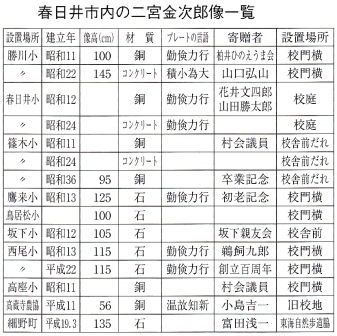

3春日井市内小学校の金次郎像

(1)小学校の像

春日井市内には、39校の小学校があり、うち11校が戦前の開校である。このなかで金次郎像が建てられたのは8校、うち校内に現存するのは7校である。次に、学校別の特色を見てみたい。

(ア)勝川小学校

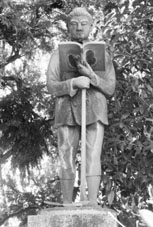

学校の正門西に、「鍬をついて、本を読む少年」のコンクリート像がある。全国的にも珍しい姿なので、時折、研究者や取材に訪れる人がある。

初代の像は、「薪を背負って本を読む子ども」の銅像で、昭和11年3月に第9回卒業生の柏井ひのえうま会21人の皆さんが寄贈した。『開校七十年誌』によると、「金次郎さんの像を学校に贈ることになりました。いろいろな学校を見学して、像と台座を決めました。雪の日に、大八車6台で庄内川から台石を運んでくるなど、10日間奉仕作業をしました。」と、みんなで協力して建立作業したことが読み取れる。その後も、同級生は、「損得を忘れて、食べれるだけ食べたら、あとは人のことをやれ」などの尊徳精神に共鳴し、月1回会をもってお互いに励まし、年1回家族旅行を楽しんで親好を深めたという。

昭和19年、戦争に協力するため、銅像を国へ供出した。2代目のコンクリート像は、昭和22年ころ、勝川大弘法の山口弘山さんが、台座だけではさみしいということで、戦後の社会風潮を反映させて、鍬をついて一休みしながら読書する少年像を寄贈した。この制作者は、信貴山(奈良県)で修業した僧・仏師として活躍された福崎日精氏で、春日井市内でコンクリート像をいくつか制作して、その出来ばえのよさが注目されている人である。

この像については、「鍬をついて本を読む成人」という解説がつけられていたが、愛知報徳会会長の星野雅良氏が、来訪された小田原市の「報徳博物館」の松尾学芸員に、写真を見てもらった。この折の見解について『虹橋』426号に次のように述べられている。「前髪がありますからこれは少年像です。少年時代に菜種や捨て苗の教訓から積小為大の哲理を体得しておりますから、台座の『積小為大』の言葉は正しいと思います。」とのことであった。つまり、この像は成人ではなく少年像であるという。「尊徳は身長1メートル80センチメートル、体重90キログラム、足は26.5センチメートルの大柄だから、少年の頃から人並みはずれた体格で、この成人と思われるような体格の少年像は正しい制作であったと考えられる。」と付け加えられている。建立当初は金次郎らしくないとの評判もあったが、最近は特色ある金次郎像として注目されている。

(イ)春日井小学校

正門奥の体育器具庫の西にあり、初代は昭和12年に叙勲受章記念として、花井文四郎氏と山田勝太郎氏が寄贈した。像は銅製の負薪読書姿であったので、昭和19年に国へ供出してしまった。百年誌に台座のみの写真が掲載されている。戦後の昭和24年2月2日、2代目としてコンクリート製の「薪を背負って本を読む子ども像」の入魂式が行われ、「勤倹力行」と書かれた台座の上に復旧した。現在は像が破損したため、台座にシートがかけられている。現在修復について検討されている。

(ウ)篠木小学校

校舎前のだれの中間にある。昭和11年篠木村村会議員の皆さんが任期が無事満了したのを記念して、次代の子どもたちに銅製の金次郎像を寄贈した。しかし、金属製なので昭和19年国への供出となった。2代目は昭和24年ころにコンクリート製で鍬をついた少年像が据えられた。金次郎らしくないので、初代のような像

に戻したいとの意見もあった。そして、3代目の負薪読書姿の銅像が昭和36年に校長先生の希望もあり、卒業記念として設置されて現在に至っている。読んでいる本は「大学」(儒教の経書)である。

(エ)鷹来小学校

昭和13年、職員室前に高さ1メートル25センチメートルと大きい金次郎の石像が建てられ、「勤倹力行」の語がつけられている。現在はプールの北側に移されている。寄贈者はこの年の初老記念の人たちであった。初老記念の寄付は、以前からあって、平成20年まで続き、長年にわたって学校設備の充実に大きな貢献をしてきた。

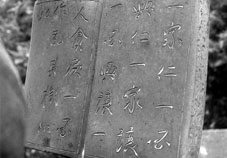

(オ)鳥居松小学校

像は正門横にある石像である。建立年代と寄贈者ははっきりしない。『鳥小100年物語』によると「昔は鳥居松小学校と勝川小学校の学区の境が交錯していて、両方の子どもたちの間でよく喧嘩があったげな。すると勝川の子は『やーいっ、おれんとこの金次郎さんは銅でできていて立派だぞ』『鳥小の二宮さんは石でできた安もんで、おまけに尻尾が生えてるぞっ』と馬鹿にしとった。いわれてよくみると、後ろに1本つっかい棒のようなものがあって、見ようによっては尻尾がはえてるようだ」と思い出話を紹介している。尻尾に見えるのは、像のバランスを保つ支えである。その後、日本は戦争を始めたため、食べ物はもちろん、武器に使う金属が不足して、家々の金物やお寺の鐘まで供出という形で没収された。そんなとき勝川小の銅像は取り外されたが、鳥小の石像は残って、今も当時のままに、本を読んでいる。その本の題名は「人間万事塞翁が丙午」(禍福というのは、予測できないものである)と結んでいるのは味わい深いものがある。

(カ)坂下小学校

校門を入ったところにある石像は、昭和12年6月に坂下親友会(明治35年生同級会)から寄贈を受けたものである。学校の東の山から赤土をビクや竹箕で運んで盛り土をして石の台の上に建てて完成させて、除幕されたものである。現在は昔の場所とは違うが、学校のシンボルである五葉松の古木近くに立っていて、昔をしのぶ一角になっている。『創立百周年記念誌』には、「限りなく英姿をたもて五葉松」の句を添えて、金次郎像と五葉松から思い起こすなつかしさをまとめている。

(キ)西尾小学校

昭和13年、戦勝記念に鵜飼九郎(坂下町議会議長)が寄贈し、これを旧校地から移転して、校門横に設置された。しかし、近年足の部分にひび割れができたため創立100周年の記念事業の1つとして、金次郎像を新調することになった。そして、平成22年11月20日の記念式典で除幕式が盛大に行われた。初代の石像は、これからも校長室で保管されるという。

(ク)高座小学校

昭和11年に村会議員の方々が銅像を寄贈して校門の近くに設置された。しかし、昭和19年金属供出で撤去されてしまった。その後、高座小学校は北方へ移転し、校地には高蔵寺農業協同組合が建設された。平成11年にこの地に、高さ55センチメートルの小ぶりの金次郎の銅像がここの組合長であった小島吉一氏によって寄贈された。プレートには「温故知新」とある。小島氏は報徳の考え方を組合運営にも生かしてみえたという。

(2)細野・東海自然歩道脇の金次郎像

細野のキャンプ場から道樹山へ細く山道沿いの低い台の上に、石像の金次郎像が立っている。3、4年前この土地の地主で尾張旭市に住んでみえた庭師が設置されたという。しかし、現在は亡くなられ、遺族の所在もわからないので、造立の事由について取材することはできなかった。推測では、この人は庭師であったので、岡崎の石屋さんかどこかの所有者にもらい受けたものを、郷里の山に設置されたのであろうか。終戦直後、金次郎像を避難したり、埋めたりしたものが発見される例もあるので、こうした履歴のある像の可能性もゼロではない。いずれにしても、金次郎像に思い入れがあったに違いない。

4おわりに

春日井市の事例は9像と少ないが、金次郎像にまつわる重要な歴史的要素を含んでいる。

まず、金次郎像は地元のだれかにプレゼントしてもらえた学校に存在するもので、文部省の支給ではない。春日井の場合は、卒業生有志が最も多く、初老記念、村会議員の任期満了、叙勳受章、戦勝記念、仏教家(堂宇)などさまざまである。いずれにも、次代を背う子どもたちの成長を期待しての奉仕の気持ちや推譲(世の中のために尽くす)を読み取ることができる。

建立時期は昭和11~13年に集中しており、愛知県下での最盛期である。供出した3校は昭和20年代前半にコンクリート像で復旧している。このうち2校が鍬をついて読書するというユニークな姿であった。戦後の食糧不足の時代に農村振興が急務であった風潮を反映してのデザインであろう。しかし、これは他地域にはない新しい容姿であったので「これは金次郎らしくない」「新時代の金次郎像だ」など、賛否両論であった。その後、篠木小学校では3代目の像を新調して初代に復したことは前述した通りである。

像の材質をみると、愛知県下では石322体(79パーセント)、銅47体(12パーセント)、コンクリート30体(7パーセント)、陶製などのその他7体である。東京都内と比べると石が多く、銅とコンクリートが少ない。これは岡崎が石像の全国的産地であることが影響しているのであろう。春日井の現状は石が4体、コンクリート2体、銅2体である。

二宮金次郎は天明7年(1787)、現在の神奈川県小田原市の農家の生まれで、小田原藩や江戸幕府に登用され、600もの荒れた農村を立て直した指導者である。そして、貧しい生活 の合間を生かし、独学で、「勤勉、倹約、譲り合い」を大切にする報徳の教えをまとめた人である。戦前の修身教育で理想的人間像の1人として推進されていたので、戦後は危惧する人もあったが、GHQ(連合軍総指令部)は「二宮金次郎は、リンカーンのように民主主義を推進した功労者」と位置付けて、新一円札の肖像として認可した。

最近では、二宮尊徳の哲理を会社経営や学校運営に生かしたり、生き方の指針にしたりする人もある。これには、「報徳学園、報徳タクシー」など、報徳の用語を使っている。「奉仕、思いやり、自然の循環」などを重視する尊徳思想は、これからも生き方の参考にする人が続くと考えられる。各学校でも、金次郎の少年時代のエピソードを生かして教育活動に活用されることを期待したい。

(市文化財保護審議会委員)

【参考文献】

- 嶋村博「二宮金次郎像の建設とその背景」岡崎地方史研究会研究紀要26号(1998)

- 愛知県教育委員会「愛知県公立小中学校における二宮金次郎像の設置状況について」(2009)

- 井上章一『ノスタルジック・アイドル二宮金次郎』(1989)新宿書房

- 高橋一司 中西光夫「報徳精神と二宮尊徳像の建立」『教育愛知』(1971、1・2月号)

- 「二宮金次郎像の建立」『愛知県教育史』第4巻(1975)

- 谷田潔「丹葉地区の二宮金次郎石像を尋ねて」(1997)「校庭の聖人二宮金次郎像探求」(2011)

- 勝川小学校『70年誌』(1979)

- 鳥居松小学校『とりいまつ~鳥小100年物語~』(2008)

- 篠木小学校『創立100年しのぎ』(2007)

- 春日井小学校『百年の歩み』(1975)

- 愛知報徳会「報徳の火種」第31回全国報徳大会研究紀要(2001)

- 三戸岡道夫『二宮金次郎の一生』(2002)栄光出版社

郷土の自然

春日井の大木

春日井自然友の会

1はじめに

昭和初期までは、村々には大杉・大松があり遠くからでもその雄姿が眺められ、その木の下で遊んだり休んだりした親しみ深い大木があったと聞く。特に伊勢湾台風による倒木や松喰い虫などの害虫による枯死により姿を消した。

春日井市は緑化推進条例制定により、昭和48年から市内の大木1141本を保存樹に指定し、標識を設置して保護してきた。年が過ぎるに従い、枯死や土地開発・整理事業により伐採を余儀なくされ、平成18年には691本、平成20年には658本と減少し、過去40年間に約57パーセントの残存となった。

春日井自然友の会では、自然保護活動の一環として、市指定の保存樹の確認を進めるとともに、その他の樹木の調査・記録をしてきた。平成20年10月から調査を始め、現在983本の樹木の現状を記録し、整理検討を進めている。

調査の進め方

- 市内全域(山地・丘陵を含む)を西部・中部・東部の三地区に分けて、3グループで分担して調査している。

- 保存樹以外の樹木については、基本的に幹周り(地上1.3メートル)200センチメートル以上のものを記録している。但し古木・名木、また、この地域として価値のある樹木については記録している。

- 古木・名木については生育環境・由来などを調査・記録している。

2調査結果の概要

(1)大木の幹周り別構成

調査した983本中幹周り200センチメートル以上の樹木は461本であり、幹周り別構成は次のようである。( )内は累計本数

400センチメートル以上・・・・・・17本

399~350センチメートル・・・・15本(32本)

349~300センチメートル・・・・48本(80本)

299~250センチメートル・・109本(189本)

249~200センチメートル・・272本(461本)

幹周り400センチメートル以上の樹種は、ヤマザクラ・ツブラジイ・アラカシ・クスノキ・イチョウ・エノキ・ツクバネガシ・モミなどであり、その多くは社叢で見られる。

(2)樹種別最大木の状況

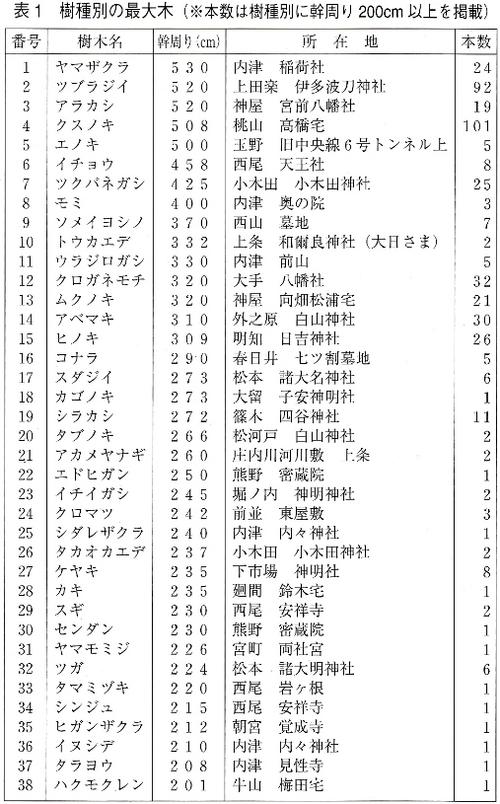

樹種別の最大木と幹周り200センチメートル以上の本数は表1の通りである。

この地域の気候的自然林相は、シイ類・カシ類であり、特にツブラジイの大木が多く見られるのは、東部山地の山麓や高位段丘上の寺社林である。アラカシ・ツクバネガシ・ウラジロガシ・シラカシ・スダジイなどの大木も寺社林に残されている。

クスノキの大木が多いのは、比較的に成長が速く、古くから記念樹として寺社・学校などに植栽されてきたからである。

クロガネモチもこの地域の自然林の構成樹種であり、寺院や旧家の庭園樹として見られ、市西部地区に多い傾向がある。

ムクノキ・アベマキ・コナラなどは、この地域の二次林(雑木林)の構成樹種であり、寺社や古墳などに残っている。

(3)貴重な大木

春日井市内には、巨木と言えるほどの樹木はないが、この地域として価値があり、保存しておきたい大木の一部を紹介する。

ア.カキ(カキノキ科) 廻間町 鈴木博宅

幹周り 235センチメートル 樹高 約15メートル

渋柿が大木として残存していることは珍しく、貴重である。明治23年生まれの先々代からの伝えによると、昔から大木であり、この木の渋は良質のため、岐阜の傘屋と契約していたほどである。果実はピンポン玉より小型で、祖父は「ホウズキガキ」と呼んでいた。伊勢湾台風で地上5メートル程のところで折損し、萌芽生長している。また、樹幹の一部に空洞ができニホンミツバチが生息している。

イ.カゴノキ(クスノキ科) 大留町子安神明社

幹周り 283センチメートル 樹高 約17メートル

高木で雌雄異種である。尾張地方では極めて少ない種である。神社の本殿裏にあり、大きく支幹を広げ本殿を覆っている。市内では玉野町旧隠山トンネル付近の渓谷林中でもわずかに見られる。樹皮が斑に脱落した跡が、白く鹿の子模様となることから名づけられた。

ウ.イチイガシ(ブナ科) 堀ノ内町神明神社

幹周り250センチメートル 樹高 約20メートル

常緑高木であり、果実は食用にもなる。拝殿に向かって右側に、樹勢旺盛に生育している。社叢には、他に幹周り230 センチメートルの木がある。以前は隣接の屋敷にも大木が見られたが、姿を消したことは惜しいことである。

長命で巨木になるので、しばしば寺社の境内に植えられているが、県内でも数少ない種である。市内で確認されているのは4本のみである。

3おわりに

大木や古木は、長い間の風雪に耐えて育ち、それなりの威厳と堂々とした風格を備えている。また、ふるさとの歴史の証であり、地域の緑のシンボルでもある。市内の大木・古木のほとんどが、寺社林の構成樹種であったり、庭木として大切に保護されてきた樹木である。大木の樹種の多くは、この地域の自然林の構成樹である。

樹木が大木になるまで残存するには、生育環境に恵まれ、人為的に保護される必要がある。先人が守ってきた木々を、次代に引き継ぐためにも、大木の生育環境を阻害しないよう愛護していくことが望まれる。

(文責 春日井自然友の会 山本哲夫・波多野茂・大橋 博)

私の研究

「妙見宮由緒書」再考

高橋敏明 春日井郷土史研究会会員

1はじめに

内々神社は、江戸時代、妙見宮といわれ、その来歴が「妙見宮由緒書」(以下「本書」といいます。)として密蔵院に伝えられています。本書は、現存文書としては、もっとも詳しいもので、春日井市史本文編(以下「市史」といいます。)の内々神社や妙見寺の項の典拠となっています。

市史では、本書の表裏を写真(写真1)で紹介し、「内津妙見宮由緒書並奥」としています。奥(裏)に記載されている年代と人名から、元禄15年(1702)に吉見幸和(本書では「源朝臣幸和」と記載)が編著したとしています。管見では、学術書も含めすべての本が市史を踏襲しています。しかし、筆者は、掲載写真から奇異な感じを受けました。編著者名の後の最末行に「以上」とあることと、書体が、本の顔である表紙が走り書き風なのに、裏は楷書であることです。

そこで、執筆年代の手掛かりを探すと、2か所ありました。1つは、「景行天皇四拾壱年…尾張連祖建稲種命鎮座之社ニ而…鎮座以来壱千七百年ニ及ひ」です。これは、「景行天皇41年に建稲種命が鎮座し、以来1700年たつ」というものです。景行天皇41年は、西暦では111年と考えられていますので、「1810年」となります。もう一つは、「五百五拾年程以前、勢州度會之神主、佛教書書寫いたし、…奥書ニ正元二年…書寫」です。「550年程前の写経の奥書に正元2年と書かれている」というものです。正元2年は1260年なので、やはり1810年となります。市史のいう「1702年」とは100年以上の差があります。市史が編著者とする吉見幸和は尾張東照宮の神主で国学者、生没年は1673―1761年です。「本書執筆年=1810年頃」とすれば、彼が編著者となることはあり得ないことです。

そこで、改めて本書の原本と『春日井市史資料編』収録の活字文にあたり、私なりに精見精読してみました。なお、本論考の詳細は、拙著『郷土幻考7続・内津-地名、由緒、庭園』をご覧ください。

2本書の構成から読めること

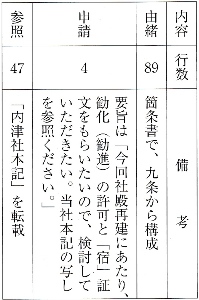

本書の構成と行数等は、表のとおりです。

本文冒頭には、行中央に「内津山妙見宮由緒」とあり、本書全体が由緒書のような印象を与えます。分量(行数)も、参照の「内津社本記」(以下「本記」といいます。)を除くと96パーセントが由緒であるので、そう思えてしまいます。しかし、「由緒」は箇条書きにされた89行だけで、その後に続く、社殿再建の勧化(寄付募集)許可や宿証文を受けるための「申請」が本書の目的であることが分かります。前段の「由緒」や後段の「本記」は申請の附属資料にすぎません。現社殿は、1803年に着工し1813年に完成していますので、建築中に資金不足から寄付を募ろうとしたのでしょう。

さて、市史では、吉見幸和を著者ではなく編著者としています。これは「申請」の最後に「當社本記寫相認申候」とあり、彼の著作ではない「本記」が転載されていると考えたためと思われます。「由緒」と「申請」が彼の著述とすれば、当然の判断といえます。しかし、本書が彼の編著でないとすれば、奥(裏)の人名はどう考えればよいのでしょうか。

市史とは逆に「本記」こそが、吉見幸和の著作と考えます。本書原本の書体をみると、「本記」の前までは草書体ですが、「本記」は楷書で書かれています(写真2)。これは「本記」への敬意の表れと見ることもできます。先の表紙と奥の書体の違いもこれで説明できます。そして、末尾の「以上」は、その前行の人名等までが写し(転載)であるとともに、本書の本文であることの表示ととれます。「本記」が神社伝世ではなく、100年前の藩の筆頭神主の著作であったことこそ、藩に提出する申請書に転載する価値があり、その権威を利用しようとしたのでしょう。

3本書から読めること

ここでは、これまでほとんど取り上げられることのなかった事項を、筆者なりの解釈を交え紹介します。

(1)「内津山妙見宮由緒書」について

この表題からは、2つの疑問が浮かびます。「神社なのに、なぜ山号がつくのか」、「内々神社でなく、なぜ妙見宮なのか」です。これは、江戸時代の「内々神社」の本質に関わる問題です。一般には、明治の神仏分離までは神仏習合はあたり前のことで、神社と寺院は一体でしたが、神社には神が、寺院には仏が祀られました。神社には禰宜、寺院には僧侶がいました。そして、神は仏の仮の姿であるとする本地垂迹説により、仏が神の上位にいました。

しかし、江戸時代の内津では、神社は「妙見宮」で、祀られていたのは妙見大菩薩(註1)や妙見北辰尊星王(註2)でした。祭神は忘却され、禰宜はおらず妙見寺の僧侶が管理していました(註3)。もはや神社というより、寺院といった方が適当と思われます。表の「申請」でも、寄付に関し「寄進」ではなく「勧化」を遣っていることからもうかがわれます。本来、寺院名に付ける山号を冠したのは、その象徴と思われます。

(2)地名について

「由緒」の2条目に「中古迄ハ内津村とハ唱へ不申、内津之洞と相唱候様子」とあります。近世になり「内津之洞」の「洞」が省略され現在の「内津」になったと考えられます。「内津」の語源としては、「山の内側」とするのが穏当な説(註4)のようですが、これは「谷」と同意です。一方、「洞」も谷の意で、「内津之洞」は「谷の谷」ということになってしまいます。内津にかぎらず周辺の山間地には多くの「洞」地名があることを考えあわせると、「内津」は谷や山の内側とは別の語源を求めた方がよいのではないかと思います(詳論は拙著参照)。

(3)湯立神楽について

3条目に「百五拾年前迄ハ、…篠木庄三拾三村より、村毎ニ毎年當社江、湯立神楽奉納仕候事ニ而、其節相用候村々銘有之湯立釜六ツ残居」とあります。近郷の村々から湯立神楽の奉納が1660年頃まで行われていたことが分かります。ただし、1671年の「内津村概況書上写」(註5)では、湯立を行っていると記しており、近郷の村からの奉納はなくなったものの、地元ではその後も行われていたことが分かります。

(4)旧社殿について

豊臣秀吉の朝鮮出兵の折、ここの杉が供出され、その謝礼金で社殿が再建されたといわれます。6条目に「其砌本社等再建仕、則只今之社ニ御座候」、「秀吉公御再建之社と只今も申傳候事」とあり、その社殿が本書執筆時(1810年頃)まで現存していたことが分かります。前掲「内津村概況書上写」では、この社殿について、「妙見宮一社三間弐間こけらふき拝殿二間半六間こけらふき」とあります。本殿は現本殿と同規模、附属の社殿は現社殿より小規模であったと思われますが、いずれも柿葺きの本格的社殿であったことが分かります。

(5)直達地について

7条目に「前件格別古跡等之訳を以、當寺儀…宝暦五亥年直達地ニ被仰付候」とあります。直達地が具体的にどのような地位か、筆者には不明ですが、一般的な意味から推定すれば、代官所等を介せず、藩中央と直接やり取りを許される地位を認められたと考えられます。その理由については、紙面の都合で拙著にゆずります。

(6)妙見宮の経済について

9条目では「社領神田等没却ニ及ひ候後ハ、境内之山林而已ニ而、外ニ収納無御座、相続難渋ニ付、其以来ハ、常々近国勧進仕候事ニ而…」、さらに、この時(「天正十三年」)の勧進の証文があると述べています。天正年間(1573-1591)以後、境内の樹木と勧進(寄付)でどうにか社寺を維持していたことが分かります。

『尾張徇行記』では、内津には「宮社寺閣」しかなかったが、天正年間に「御戸開キアリテ参詣ノ者群聚セシニヨリ、近村ノ人酒菓ノ類ヲ持来リ、茶店ヲ構ヘシ者数多アリ、其以来人屋築キ今ノ如ク内津一村トナレリ」と述べています。その背景には、寄付を常態としなければならないほどの困窮状況があったと考えられます。1676年の文書(註6)では、地元内津村も藩に年20両ずつ10年間の借金を願い出なければならないほど、困窮していたことが分かります。

(7)本記について-日本武尊伝説の発見

藩の筆頭神社の神主で国学者の吉見幸和が、なぜ尾張の片田舎の神社を論じたのでしょうか。また、なぜ「内々神社」や「内津妙見宮」ではなく、「内津社」としたのでしょうか。

尾張藩は、地付きよりも部外者が多い、寄合い所帯の家臣団で出発したため、藩の一体感を醸成するイデオロギーを必要としました。それは「神国イデオロギー」でした。神君家康と尾張東照宮を中軸に、古代天皇の事跡や伊勢・熱田・津島の各神社を再編し取り込むかたちで形成されました。その流れのなかで、式内社の祭神を調査した『神祇宝典』の編纂や『尾州志』が構想(元禄11年)されました。後書の編纂者の一人が吉見幸和でした(註7)。『尾州志』構想の4年後に書かれたのが本記ですが、なぜ内津社(内々神社)が取り上げられたのでしょうか。

由緒や格、規模などで、神国イデオロギー醸成の核となったのは、三種の神器の草薙剣を祀る熱田神宮だったと考えられます。その由来は『日本書紀』景行天皇紀の日本武尊の物語にありますが、それを下敷きに書かれたのが、熱田神宮などに伝わる『尾張国熱田太神宮縁起』(巻末に「寛平二年」(890)と記載。以下「熱田縁起」といいます。)で、我々のよく知る内津の日本武尊伝説が載っています。内津のシーンでは、古代尾張の英雄・建稲種命の死と古代国家の英雄・日本武尊の悲嘆がドラマチックに叙述され、内々神社は尾張氏の祖・建稲種命を最初に祀った鎮魂の神社となります。吉見にとって、神国イデオロギー形成上、内々神社は極めて重要な神社であったと思われます。

「内々神社」は、『延喜式神名帳』や『尾張国内神名帳』に「内内神社」として登載されていますが、中世に妙見信仰が盛んとなるなか、天正年間には兵乱で古記録類を焼失し、社名も祭神も分からなくなり、もっぱら「妙見宮」となってしまいました(註3)。吉見の時代、「内々神社」は古文書の中にしか存在しない神社でした。このため「内津にある神社」の元々の姿を解明するという趣旨から、「内津社本記」としたと考えられます。

「内々神社」復権のために、『日本書紀』や熱田縁起を基に書かれたのが、本記といえます。本記では、次のように考証しています。〈1〉正式名称は、延喜式や国内神名帳にある「内内天神神社」、〈2〉俗称は「妙見祠」、〈3〉神宮寺は妙見寺、〈4〉祭神は尾張連祖の建稲種命、〈5〉鎮座は景行天皇41年と考えられる、〈6〉熱田縁起に内津社の起源にかかる日本武尊東征が載っている、〈7〉妙見祠は中世、諸国で建立されたが、内津もその類と思われる、〈8〉今、内津社を妙見というのは、本地垂迹説による

考証のキーとなったのは熱田縁起で、関係箇所を全文転載しています。創建年や祭神は、これにより明らかになります。内津の日本武尊伝説は、吉見により18世紀初頭、熱田縁起から発見されたといえます(註8)。地元の伝承であれば、祭神が不明となることはなく、本記も書く必要はなかったはずです。

しかし、「内々神社」はそれ以降も地元では復権できませんでした。逆に、18世紀中頃から19世紀中頃にかけて妙見信仰がますます盛んとなり、「妙見宮」一色だったと思われます。「内々神社」の復権は、明治初期の神仏分離により形式的には実現しますが、信仰上は依然「妙見宮」でした。名実もともに「内々神社」となったのは、妙見信仰を含め庶民の暮らしのなかでかつてのような信仰心が色あせてしまった、高度経済成長期以降、すなわち我々の時代になってからだと思われます。

(春日井郷土史研究会会員)

註1 江戸初期以前の湯立て釜に記銘

註2 現社殿の江戸時代後期の棟札に記載

註3 祭神不明のため1646年の『神祇宝典』に内々神社は不掲載。

『張州府志』の内津神社の項参照

註4 『尾張国地名考』や安藤直太朗氏などの説

註5 『春日井市史資料編』1973年、春日井市

註6 同書の「町方衰微ニ付拝借金願」

註7 この段落は、岸野俊彦『尾張藩社会の文化・情報・学問』(2002年、清文堂出版)による。

註8 天野信景は、「本記」の3年前、内津の妙見宮が内々神社であること、同5年後、内津の日本武尊伝説を著作に記載している。

郷土散策

白山信仰38 春日井を通った三山道中その11

村中治彦 市文化財保護審議会委員

[三河からの三山禅定]

前回、三河地域で所在の判っている三禅定道中記は国府村(現豊川市)の事例のみであると紹介した。

ところがその後、今年1月に幡豆郡幡豆町歴史民俗資料館(現西尾市)に三山禅定道中記が所蔵されていることが判った。この度、資料館のご好意によりその概要を紹介する。

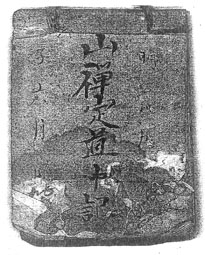

この道中記の著者は掛村の牧野栄助で、表紙には「明治九歳 山禅定道中記子六月日」とあるが、表紙裏面には「嘉永二年 酉ノ六月二日立」とある。

嘉永二年(1849)6月2日に幡豆郡掛村を出発し、白山、立山、善光寺、富士と廻る304里余(1192 キロメートル)27日間の道中記である。

同行のことは書いてないが、文中に「五日 夜 此所 案内 壱人ニ付金弐朱宛 出し 頼み…」のような、「壱人ニ付〇〇文ずつ出し」の記述が他にも見られるところから、複数で出掛けたものと推測される。

また、宿代、昼食代、船賃等がすべて1人分で記述されており、文政6年(1823)の大府村(現大府市)平七の「三山道中記」に匹敵する資料価値の高いものである。

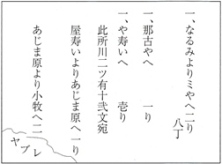

嘉永2年6月2日に幡豆郡掛村を出立し、西尾刈谷を通り鳴海で泊まる。2日目は鳴海から宮、名古屋を通り、安井と味鋺の渡しを渡り、味鋺原(現春日井市味美)から小牧へ抜けている。

前掲の大府村平七は味鋺川で8文払っているのみであるのに対して、栄助は安井と味鋺で12文ずつを払っている。安井は平常、徒歩渡りで無賃である。雨で川が増水して割り増し料金となったのであろう。

また、平七も栄助も小牧で昼食をとっているが、平七は48文で、栄助は70文である。さらに勝山では同じ坂井屋善三郎に泊まっているが、平七は132文で、栄助は150文を支払っている。

26年の時を経て貨幣経済の進展により物価が値上がりしていることが判る。

道中記の最後に「此 道中記 何方へ かり候共 早速 私シ方江 何卒 御返し 可被下候 以上 参河国幡豆郡 西幡豆掛村 牧野栄介 所持」とあり、当時地域の三山禅定の案内書として大いに活用されていたようである。

日記によれば、宿の無い集落で村役人宅に泊ったり、美濃と越前の国境の峠道を夜間に越えたり、かなり強行日程であったらしい。

道中記の末尾の記述は27日間の旅を病気や事故もなく成し遂げることができた誇りを感じさせる。

(市文化財保護審議会委員)

〈協力者〉津田豊彦氏(名古屋郷土文化会会長)

西尾市幡豆歴史民俗資料館

神領第四号墳の発掘調査について

古墳にまつわる庄内川の治水史

1はじめに

神領第四号墳(神領町1丁目)は、地元の方が耕作中に壺(提瓶)を発見したことがきっかけとなって新たに確認された古墳です。平成22年11~12月に壺の出土地点を中心とする確認調査、その後、住宅建設が計画されたため、平成23年3月に事前調査を実施しました。

2発掘調査の概要

盛り土部分(墳丘)は削り取られ、地上には痕跡を止めていませんでしたが、周囲の溝(周溝)と横穴式石室の一部が辛うじて残っており、直径約12メートルの円墳と判明しました。

石室は、遺体を埋葬する玄室奥壁付近の基底石材の一部が残るのみで、わずかに出土した須恵器の小破片は本来の副葬位置を止めていませんでした。しかし、周溝内から大小の須恵器[坏類・壺類・甕類]・土師器[甕類]の破片が出土し、古墳の築造時期は7世紀代を中心とする年代が推定されます。また、周溝は最終的に墳丘の削平土で埋まっており、須恵器・土師器は削平土に混じることから、本来的には飲食物の供膳具として石室内に副葬されていたものと推定されます。

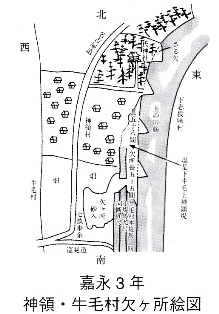

3古墳の破壊と築堤

江戸時代の村絵図によると古墳は庄内川に臨む三明神社境内に位置し、明治時代に畑となり、以後地元では「オミヤバタ」とよんでいました。また、古墳の南側には区画整理以前まで大きな崖面(くぼ地)があり、江戸時代の頃に堤防の土取りを行った跡と伝えられています。三明神社から現在の神領保育園辺りまで続く高さ2メートルほどの土手を地元では「ツイデ」とよび、神領小学校の埋立整地土に転用されるまで現存していました。

江戸時代の文献には、庄内川流域における洪水被害の記録がいくつも残され、神領地区に関しては、「…此村界堤百間余ノ処明和四亥年以来河決ス、寛政元酉年ノ河決ヨリ堤修築堅固ニナリ…」とあります。嘉永3年(1850)の洪水では大量の土砂が水田を覆い(砂入地)、その後水田に復旧することなく現代まで耕作不適地として残り、戦前は松林、戦後は桑畑としたそうです。

古墳がいつ頃滅失したか、確かな記録は残されていませんが、「土取り跡」・「洪水被害と修堤の記録」に手がかりがあるものと推定されます。発掘調査では南側の崖面から続く大規模な掘形を確認し、これにより周溝の一部と石室の大部分が破壊されています。この点からも古墳(墳丘)は、洪水被害に対して堤防を修築した際に土取りの対象となって滅失し、なお土砂が不足し、神社境内地の一部から採土したものと推定されます。この時、同じく境内地に所在した神領第一号墳も土取りに遭い、庄内川の治水の歴史の中に2つの古墳が消えていったと推定されます。

現在は堤防が大規模に改修され、祖先の治水に対する苦心・苦労は、洪水被害の歴史とともに過去のものとなりつつあります。神領第四号墳の発見をきっかけとして、川にまつわる地域の歴史について、後世に伝えていきたいものです。

(事務局)

発行元

発行 春日井市教育委員会文化財課

郵便番号486-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話0568-33-1113