郷土誌かすがい 第71号

平成24年11月1日第71号ホームページ版

第20回春日井シンポジウム

平成24年10月6日(土曜日)・7日(日曜日)、春日井市民会館において第20回春日井シンポジウムが開催されました。今回は、昨年に引き続き「この国の歴史と形」をテーマに、「神と仏の共存と習合」「文字の受容と創造」という二つの視点から12名の講師による講演と討論が行われ、延暦寺や春日大社・宗像大社などの神仏習合について、遺跡出土の文字資料、日本書紀や日記文学から読みとれる日本の歴史・文化の本質について熱く語られました。2日間で1,350人の参加者があり、資料集を片手にメモを取るなど、熱心に耳を傾けていました。

このシンポジウムは平成5年の市制50周年記念事業として始まり、古代史のみならず、民俗学、人類学など様々な分野の第一線の研究者を講師に招き、歴史上の様々な事象について多角的に検証してきました。第8回(平成12年)のシンポジウムでは、これまでの中央からの視点ではなく地域重視の立場から歴史を考えようとする試み、「東海学」が生まれました。現在、「関東学」「京都学」など、各地で地域的特性の原点に立ち返って歴史を再構築する試みが盛んに行われています。

様々なテーマを掲げ日本の歴史・文化について検証してきた春日井シンポジウムですが、今回の第20回を区切りに終了することとなりました。初回からこのシンポジウムのコーディネーターとして企画をお願いしてきた考古学者の森浩一氏は、「春日井シンポジウムは、日本で一番長く続いた考古学のシンポジウムとなり、誇りに思います。今まで支えていただいた参加者及び関係者のみなさまに感謝申し上げます」と20年にわたるシンポジウムを締めくくられました。(事務局)

郷土探訪

町名の履歴書から春日井を探る

櫻井芳昭 市文化財保護審議会委員

1はじめに

古い地名は地域の人たちの合意で、昔の「話し言葉」が源となって、命名された呼称である。その後、土地の風景は変わっても、地名は昔ながらに残って今日も使われているところがある。その意味で地名は「歴史の証拠を伝える無形文化財」といわれる。

春日井には現在138町あり、30万人余が住んでいる。江戸時代末期は約2万人であったから、この150年間で15倍にもなった。尾張丘陵の山林や原野が開発されて新しい町が次々に造られたのである。町名の履歴書をひもといて、春日井の歴史と地域的特色を探ってみたい。

2町名制のスタート

春日井市は昭和18年(1943)、勝川町、鷹来村、鳥居松村、篠木村の4町村が合併して市制施行した。そして、軍需工業都市として躍進したが、終戦で田園都市をめざして再出発した。足立市長は市民の心に都市としての心証を培うため、旧町村の大字、小字を廃止して町、丁目を設定することをめざして、区町会や市議会に働きかけた。昭和22年(1947)10月28日、町名改称の件を市議会に提出し、同23年(1948)元旦からの実施をめざした。この提案理由をみると、「地名は旧来の大字以下の呼称のままであった。次第に人口も増加し、町形態をなすところが十数か所になってきた。そこでは俗称や小字名でまとまりを表している。また、これらのなかには、同一名や類似名もあり、公称、俗称が錯綜して、生活や行政に不便をきたしている。これを整理して市政の完璧を期したい」と述べている。

町名改称の方針では、「従来の地名によることは勿論であるが、歴史上由緒あるもの、親しみ深いもの、語調のよいもの等を選択し、全市を通じて、同一名、類似名または印象の悪いものは避ける」としている。つまり、伝統を尊重するとともに、新田園都市にふさわしい町名設定をめざしている。『町名改称の栞』の序言では、「新町名が実施されるから、従来のゆきがかりや因襲による部落根性を払拭し、新町名による新しい町精神の樹立につとめられるとともに、市の発展に寄与されんことを切望する」と呼びかけている。

市議会の検討過程では、円滑に進んだ町と合意を得るのに難儀をして町名を修正するところがあった。前者は、都市化の進展が著しかった勝川、鳥居松地区で、区画整理が戦前から進められており、この過程での調整が行われていたので、新町名の設定は順調であった。しかし、近世から近代への変化に対して、新しいまとまりや名称について合意を得るのに難航するところがいくつかあった。

- 味美地区の新町名の原案は、味美、美濃、知多、花長の4町であったが、明治22年(1889)に味鋺原新田から味美村になったことから、「味美」抜きの新町名には反対が多く、すべての町に味美を付けるとともに7町に細分して決着した。

- 春日井原新田は、当初「北上原町、南上原町」の案であったが、「上原(うわはら)」という通称名を中心として小字をまたぐ広域の町名設定であったためまとまらず、前者は黒鉾町、宮町、後者は四ツ家町となり、小字がベースになった。

- 田楽村ははじめ「北田楽町、南田楽町」であったが、上田楽町、田楽町で落ち着いた。

- 中世以来のまとまりで江戸時代には村であった牛毛村、野田村、名栗村は、熊野町としてまとまることで決着した。

- 追進町は、当初「新開町」で申請したが、春日井原新田の小字から新開町が出されて、同一町名が認められず、町内の中心施設に着目した町名に変更した。

以上のような経過を経て新しい町が誕生した。その由来をまとめると、旧村名を継承したもの38(27.5%)で、小字名の昇格51(37%)、新時代を反映する新町名49(35.5%)である。多いのは親村から独立した分割町名(勝川新町、松新町=松河戸新田、西高山町、上田楽)と瑞祥町名である。この内容をみると、戦後の新時代の平和な発展を期待する旭、若草、弥生、月見と戦前に検討されたにおいがする次の3町が誕生している。

八紘一宇(海外に進出して、日本を中心に四方八方を楽土にする)の八紘から取ったものを、戦後「八光」に変更した八光町、日本の古名「大和」を取った大和通、日本国の美称である瑞穂国から取った瑞穂通である。

昭和33年(1958)、春日井市へ合併する高蔵寺村には10、坂下村には7の大字があり、合併とともに20町が誕生している。(表1)

|

年代 |

町数 |

新設町名 |

廃止町名 |

|---|---|---|---|

| 昭和23 |

90 |

旭 朝宮 浅山 味美上ノ 味美西本 味美白山 穴橋 稲口 |

|

| 28 |

1 |

王子 | 和爾良 |

| 29 |

3 |

梅ヶ坪 ことぶき 春見 | |

| 34 |

20 |

高座 木附 外之原 細野 気噴 高蔵寺 玉野 出川 松本 庄名 東神明 白山 大留 坂下 上野 廻間 神屋 明知 西尾 内津 |

|

| 43 |

1 |

御幸 | |

| 44 |

6 |

二子 中新 中野 花長 南花長 西本 | 味美中新 味美花長 |

| 45 |

2 |

味美 美濃 | |

| 47 |

1 |

不二ガ丘 | |

| 48 |

2 |

中央通 上ノ | |

| 51 |

1 |

知多 | |

| 53 |

1 |

小野 | |

| 55 |

4 |

森山田 細木 町田 愛知 | |

| 56 |

8 |

中央台 藤山台 高座台 岩成台 押沢台 石尾台 北城 高森台 |

|

| 58 |

1 |

東野新 | |

| 59 |

1 |

不二 | |

| 平成8 |

1 |

八田 | 上八田 下八田 西八田 |

| 10 |

1 |

玉野台 |

3新田開発とふる里町名

新しい土地に移住した人たちが、自分たちのふる里名を移住先に命名することはよくある。明治になって各県からの移住者が多かった北海道には、全国のふる里地名で満ちている。

春日井は濃尾平野北東部にあり、尾張丘陵地帯と東部山地に展開している。丘陵は水がかりの悪いところであり、江戸時代の用水やため池による新田開発が開始されるまでは、無人の荒野や雑木林が続く地域であった。

近世初期から入鹿用水が開削されて、春日井原、味鋺原で新田開発が活発になった。各地から移住した人たちによって新しい村がつくられた。

ふる里町名がついているところを列記すると、次のようである。

- 高山町、西高山町―飛騨国高山

- 知多町―東海市横須賀、薮村など

- 美濃町―美濃国可児市、各務原市

- 稲口町―関市稲口

- 如意申町―名古屋市北区如意町

- 花長町、南花長町―あま市美和町花長

- 八田町―名古屋市中村区八田町

新田開発が順調に進むと、親族やご縁の深い同郷の人たちを呼び寄せたことから、次第に大きな集落に発展していったことが読み取れる。

昭和47年(1972)度に、春日井市立知多中学校が開設されたのは、知多屋敷が核となって味美地区の広い地域が区画整理によって都市化して、発展が著しい地域になったからである。

4住民のいない3町と残った和爾良(かにら)

昭和23年に成立した町のうち、町としては消滅したのは和爾良町である。昭和28年(1953)に王子町の成立で大部分はこの町域となり一部が上条町、弥生町へ編入された。和爾良の名は、古代尾張氏より以前に大和からこの地にやってきて開拓と経営に当たった和爾(わに)氏にちなむもので、上条町の和爾良神社(白山神社)に名を残している。明治9年(1876)には上条村、八田新田、大光寺子新田が合併して和爾良村が成立、同39年(1906)には小野村と合併して鳥居松村となり和爾良は大字となった。昭和23年の町制施行で、この地域は十数個の新町になった。その後、和爾良町はなくなったが、大字和爾良の領域は「幟り」(上条町南部)と「土井ノ口」(桜佐町寄りの内津川河川敷)に残存している。

また、西島町、味美美濃町、味美知多町の3町は町名としては存在するが、区域として残っているのは、河川敷や鉄道用地だけで人口ゼロの町となっている。

5町名定着への流れ

ふさわしい町名は、住民が親しみやすく、わかりやすいことが基本条件である。

しかし、長年使っているうちに、発音や由来解釈に混乱が生じる場合がある。その例を次の5つの場合について見てみたい。

- 神屋町は古くから「かぎや」と称して「鍵屋」の漢字をあてていた時期もあったが、日本武尊伝説から「神屋」の文字が一般化したため、「かみや」を使う人が増え、小学校名もこれに準じた。

- 出川町は地元の人は「てがわ」で通して来たが、この漢字の読みは「でがわ」であるので、小学校名も子どもにわかりやすい読み方を採用した。

- 鷹来町は「たかき」で統一してきたが、発音しやすい「たかぎ」が広まっている。

- 大手町は「おおで」であるが、読みやすく発音しやすい「おおて」が普遍化している。

- 美濃町は、地付きの人たちは「みのまち」と呼ぶ。このあたりは、美濃国から春日井原へ移住した人たちによって造成された新田村で、このうち住居が多く集まっている賑やかな場所を「まち」と呼んだ。だから、「ちょう」より格が高いとの意識があると考えられる。(表2)

|

町名 |

公称 |

小学校 |

バス停 |

通称 |

原因 |

|---|---|---|---|---|---|

|

神屋町 |

かぎやちょう |

かみや |

かみや |

かみや |

漢字の読み方がむずかしい |

|

出川町 |

てがわちょう |

でがわ |

でがわ |

でがわ |

〃 |

|

鷹来町 |

たかきちょう |

たかき |

― |

たかぎ |

発音しにくい |

|

大手町 |

おおでちょう |

おおて |

おおて |

おおて |

〃 |

|

美濃町 |

みのまち |

― |

みのちょう |

両方 |

どちらも可 |

以上のほかに、昭和23年の町制施行時点では、柏原町は「かしわばら」とふりがなが付けられて公示されたが、この地域では柏井町があり、これに影響されたのか、柏原土地区画整理〔昭和44年(1969)から49年(1974)〕のときに「かしはら」になったが、混乱は生じていない。

こうしてみると、混乱の原因は、「発音のしにくさ」「漢字の読みにくさ」である。しかし、他の町と間違えるほど大きな差はないので、違った使い方であってもいちいち訂正を求めるほどではないので大きな混乱にはなっていない。

町名は公的表示が絶対ではなく、使い勝手のよい呼称が一般化している。そして、町名安定の要因をまとめると

- わかり易い、発音しやすい、使いやすい

- 町名は好字嘉字を使い、めでたい呼称

- 有名な人物や事項、施設への志向

などが考えられる。基本的には位置情報として、お互いに通用すればよく、細かいところにこだわらない人が多い。「どれが正しいか」より、その変遷事由を明らかにして、地域の歴史を豊かにすることが大切である。

6おわりに

市内138の町名には、地域と時代の特性が出ている。とくに、人文的町名には各時代を代表する歴史事象との関連がうかがえる。

古代の条里制、中世の荘園、近世の新田開発、現代のニュータウン造成などである。これらの町形成のキーワードは、土地と水である。原野や台地を開発し、快適な生活ができる土地に仕上げるには、人々の労力と水のコントロールが肝要でこれを見事に実現している。

荒涼たる春日井原へ、各地から移住者が入植し、新木津用水の改修によって、味のよい米が実る豊かな土地になった。また、雑木林の丘陵地を数万人が住むニュータウンにできたのは、愛知用水のおかげである。

春日井ではこの70年余に、多くの区画整理や宅地開発が進められたため、緑や自然を失った。これからは自然環境との調和を図るとともに、残された自然を積極的に保全するとともに、町中でも自然の息吹きを味わえる空間を折り込むことが必要である。

町名は日常生活で幅広く機能し、住民の寄り所になっている。これは春日井の大地に刻まれた地域の歴史・文化の証しであり、索引になっている大切なものである。

(市文化財保護審議会委員)

【参考文献】

- 春日井市教育委員会『春日井の地名』(1977)

- 伊藤浩『春日井の地名物語』(1987)

- 伊藤浩『郷土に生きる~春日井の地名50話』(2007)

- 武光誠『地名の由来から知る日本の歴史』(2004)ダイヤモンド社

- 谷川彰英『地名の魅力』(2002)白水社

- 今尾恵介『住所と地名の大研究』(2004)新潮社

- 春日井市議会事務局『春日井市町名改称調書』(1947)

- 春日井市『町名改稱の栞』(1948)

- 春日井市建設部『町名のしおり』(1986)

- 春日井市土地区画整理組合連合会『組合土地区画整理事業40年のあゆみ』(2002)

郷土散策

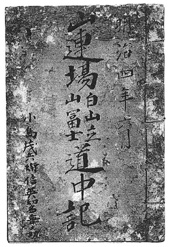

白山信仰39 春日井を通った三山道中その12

村中治彦 市文化財保護審議会委員

[明治の三山禅定]

今回は明治4年(1871)の例を紹介する。

この道中記の著者は知多郡松原村(現知多市) 庄屋七代目茂兵衛の養子となり、後に庄屋に就任している。同行の3人も庄屋格の家柄で、年令も茂兵衛(21才)と同年輩の若者であると推測される。

さて、道中記の6月12日の概容は、午後2時頃氏神様参詣の後、隣家親類へ暇乞に回る。

同行の1人青木梶右ヱ門の持船で、午後6時頃宮熱田へ到着。船内で晩飯を済し、名古屋茶屋町の丸屋籐七旅館へ片旅宿(かたはたご)ニて壱泊、宿代金拾銭とある。「十三日、丸屋藤七出立、清水迄弐里、同所ヨリ小牧へ弐里、此間ニ矢田川アリ橋ニ銭十弐文、先達壱人ハ抜キ、夫(それ)ヨリ安島(あじま)川アリ、橋ニ銭四十八文ヅゝ、先達一人抜キ、」

第70号で紹介した嘉永2年(1849)の栄助は味鋺川で12文を払っている。今回は48文で4倍になっているが、他の物価に比べると値上げ幅は低く公共性が配慮されているのであろうか。

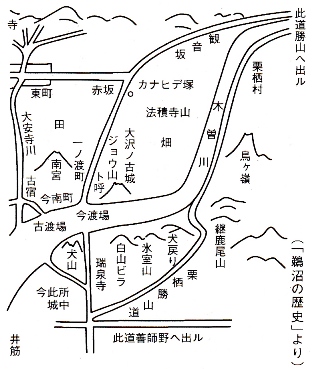

道中記に戻る。「夫より追分宿に至り茲(ここ)ニて中食可致見込之処、茶屋無之難渋いたし、夫ヨリ小牧宿ヲ打越し、犬山太田屋源七方ニ中食〈春日野ト申〉、飯三盃・茄子二切・あげ壱ツ、代四百文ヅゝ、此時米相場ハ残米円ニ壱斗七升なり。右に観世音堂アリ、参詣致し是より木曽川アリ、代百文ヅゝニて渡シ、先達一人ハ抜き是より勝山ヲ通リ関宿へ出テ、萬屋茂兵衛ト申旅館ニ一泊ス、宿料壱貫三百文ヅゝなり。……」

追分宿に茶屋が無くて中食がとれず難渋したとあるが、当時の追分は『楽田村史』によれば「……明治初期以降は楽田の追分邑として旅籠屋・煮売屋・薬屋・履物屋・髪結床等々軒を並べて繁昌し……」とあり賑いを見せていた。

これは、春日井原新田の木曽街道と勝川道との追分を楽田追分と取り違えたものと思われる。

先達が同行しているにしては珍しい誤りである。犬山での昼食は、食欲旺盛な若者に相応しい食事の量である。

その後、栗栖勝山道(地図参照)を通ったものと思われる。右に観音堂ありとは、継尾山寂光院の千手観音を参詣したのであろう。

木曽川に出て川沿いに栗栖街道を北上し、勝山の渡しを通り関宿で泊っている。この時の宿料は1貫300文とある。これは、本誌70号で紹介した宿料の8.6倍に当たる。開国以来の物価上昇が止まらないようである。

この年は新貨条例が制定され、1円を単位とし、銭相場は1円=10貫文であった。この道中記にある支払いの単位も、旧貨の両・分・文等と新貨の円・銭が混在している。

同行4人の内、梶右ヱ門は立山登拝後帰国する。この後、越中と越後の国境近くの神永村で忠左ヱ門が食中毒で倒れるが無事回復し、戸隠山、善光寺、江戸、富士山と巡り、36日間の旅を完了している。その間、暴風雨の山道を進んだり、若者らしい冒険心が随所に見られる道中記である。

(市文化財保護審議会委員)

【参考文献】

『尾張国知多郡松原村小島家文書』発行者小島保幸

『犬山中学校社会科資料集』

【協力者】

津田豊彦氏(名古屋郷土文化会会長)

私の研究

春日井の電話の歴史~鳥居松郵便局から春日井電報電話局~

富中昭智 市教育委員会文化財課課長補佐

1はじめに

今年は、鳥居松郵便局で電話交換事業が始まって80年となります。鳥居松郵便局は、現在の春日井郵便局と春日井電報電話局の前身で、篠木郵便局の後身です。今回、当時を知る方々からの聞き取り調査がかない、そのうえ、伊藤十治家から新資料が見つかりました。そこで、ここでは春日井電報電話局までの電話の歴史について紹介します。

なお、この小論は平成23年度民俗企画展調査報告を元に編集しました。詳しくはそちらをご覧ください。

2春日井の電話の草創期

『春日井市史』「市内郵便局一覧表」(508頁)によると、春日井で一番早く電話を引いたのは勝川郵便局で明治44年(1911)、次は坂下郵便局で大正10年(1921)となっています。これは通話事務といいます。郵便局において地域の加入者に電話をつなぐことができるようになったのは、坂下郵便局が大正11年(1922)、勝川郵便局が大正13年(1924)、高蔵寺郵便局が昭和5年(1930)となっています。これは交換事務といいます。

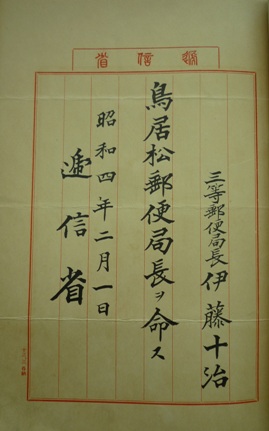

3新資料の発見

まずは、篠木郵便局があったという伊藤十治書店を訪問してみました。すると、局長だった伊藤十治氏の長女である伊藤かづ子さんからの聞き取り調査がかないました。そして、実は当時、かづ子さんが交換事務に携わっていたこともわかり、具体的な様子をお聞きすることができました。

また、ご厚意で伊藤十治家の蔵に入れていただくことができました。その中には、篠木郵便局の看板1枚と鳥居松郵便局の看板2枚、そして、篠木郵便局~鳥居松郵便局時代まで記録した『局務沿革誌』と『辞令』の束が保管されていたのです。

4篠木郵便局時代(大正10年~昭和4年)

篠木郵便局は、大正10年(1921)3月16日に開設されました。位置は、東春日井郡篠木村大字八幡町割33番地で、現在の伊藤十治書店の駐車場です。四九市通(かつての下街道)に面していました。初代局長は伊藤悦治郎氏となっていますが、この方は伊藤十治氏(二代目を襲名)のことです。局舎は「木造局長住宅一部改造間口九尺奥行三間」とあります。つまり、伊藤家が特定郵便局として開設したのが篠木郵便局だったのです。この時の取扱事務は、郵便・為替・貯金・保険となっています。

篠木郵便局の次の郵便局が鳥居松郵便局です。しかし、この鳥居松郵便局は2つあったことがわかりました。看板が2枚あったのもそのためだったのです。区別するために、便宜的に旧い方を旧鳥居松郵便局、移転した新しい方を新鳥居松郵便局と呼ぶこととします。

5旧鳥居松郵便局時代(昭和4年~昭和14年)

昭和4年(1929)2月1日に篠木郵便局から改称のみ行われました。局名は鳥居松郵便局です。局長は伊藤十治氏となっており、局舎と位置は篠木郵便局と同じです。

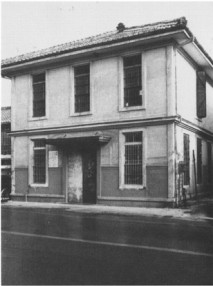

3月に「大典記念として局舎改築」しており、このときに局舎が「間口二間奥行五間二階建」になったと書いてあります。実は、『春日井市史地区誌編2』に載っている局舎の写真と平面図、そして伊藤十治家の配置図は、この旧鳥居松郵便局のものと一致します。ちなみに、この「大典」は昭和天皇即位の行事です。

電話事業に関する業務を見ると、通話事務開始は昭和6年(1931)12月16日、交換事務開始は昭和7年(1932)2月6日となっており、この旧鳥居松郵便局の時代ということになります。

かづ子さんのお話では、この建物は洋風のおしゃれな形で、本屋と郵便局の屋根が別々になっていて建物の中は壁で仕切られていたそうです。電話交換室は郵便取扱事務室の奥にあり、かづ子さんは夜に交換手として業務をこなしたとのことです。そのとき、足に車輪をつけたベッドを交換台の前に移動させてそこで寝て、交換台が鳴ると起きたことを今でもはっきり覚えているとのことでした。このときの加入者数は32だったそうで、伊藤家の電話番号は十治氏にちなんで10番にしてあったと楽しそうに教えてくださいました。

それから、当時使われていた電話機は木製で、正面にベルと話し口があり、左側に聞くための耳あてがついていたということですので、「デルビル磁石式壁掛電話機」と推測されます。

この旧鳥居松郵便局は、今回の調査で初めてその存在が確かめられたことになります。

6新鳥居松郵便局時代(昭和14年~昭和18年)

昭和14年(1939)11月3日に、鳥居松郵便局が移転しています。局名は鳥居松郵便局のままで、局長はやはり伊藤十治氏です。位置は、東春日井郡篠木村大字関田192ー1。旧鳥居松郵便局から南に50メートルほどのところです。局舎は「木造総二階建、高二十四尺」で、建坪は約30坪との記載があります。

この局舎は、昭和11年に売りに出されていた中津川銀行大井支店を土地ごと購入し、建物を移築したものでした。『写真集春日井』(56頁)に載っている写真はこの建物です。かづ子さんによると、局内に入るとカウンターがあり、向かって右側の端の角に公衆電話の四角い電話ボックスがあったそうです。手前が郵便取扱をする部屋で、土間を通って奥に入ると六畳間があり、その奥に電話交換室がありました。

この時代で特筆すべきことは、昭和18年(1943)6月22日付で、名古屋逓信局総務課長から「貴局は六月三十日限り普通局に改定に伴ひ貴官は新設鳥居松駅前(現在のJR春日井駅)郵便局長に内定」という文書が来ていることです。つまり、局長の伊藤十治氏は他の郵便局の局長になることに内定したのです。そして、後身の郵便局の名前は「春日井郵便局」と記されています。春日井市の市制施行が6月1日であり、誕生したばかりの「春日井」の名前を冠しているのです。そして、普通局ということは、伊藤家の経営から離れて逓信省の直営となり、土地と建物は伊藤家から名古屋逓信局に貸し出されることになったのです。

このときのことについて、かづ子さんが次のようなエピソードを教えてくださいました。父親の伊藤十治氏がかづ子さんの夫(後に三代目伊藤十治氏を襲名)に「郵便局長と本屋の経営者とどちらがよいか」と聞いたそうです。する

と彼は、「教科書販売を通じて私は学校の先生と知り合いが多く、先生たちと話をするのが好きなので本屋の経営をとりたい」と答え、本屋の経営を選んだということでした。

7春日井郵便局の誕生

鳥居松郵便局の『局務沿革誌』と『辞令』の束は、昭和18年(1943)6月30日をもって終了しています。そこで、ここからは春日井郵便局の『業務沿革史』と『東海の電信電話~90年のあゆみ~』、『春日井市史』をもとに整理してみます。

昭和18年7月1日に、春日井郵便局となります。位置と局舎の建物は変わっていません。

このときの様子は、当時、交換手だった黒川ふさ江さんにお聞きすることができました。この方は終戦直前の昭和20年(1945)4月に、この春日井郵便局に就職しています。

建物の1階は、入口から入るとすぐカウンターがあって、向かって左側が郵便受付、右側が電報受付で、2階に上がるとそこに電話交換室と宿直用の部屋があったそうです。加入者は40~50人だったので交換台は1~2台で、年上の人2人と一緒に勤務をこなしたということです。

8春日井電報電話局の誕生

昭和24年(1949)6月1日、それまで郵便局を管轄してきた逓信省が廃止され、電気通信省と郵政省に分離されました。電話事業は電気通信省の管轄となりました。

これに合わせて、春日井市にも昭和24年6月1日に春日井電報電話局が誕生したのです。しかし、局舎はそのまま春日井郵便局と同居するという「共用局舎」でした。ただ、春日井郵便局の『業務沿革史』によると、春日井郵便局は同じ年の10月31日に移転していきますので、春日井電報電話局のみの局舎となります。ただ、今度は電気通信省が廃止され、昭和27年(1952)8月1日に日本電信電話公社が発足し、その後、春日井電報電話局も局舎を新築して移転します。

9春日井電報電話局 春見町局舎時代

新しい局舎の位置は春見町2番地で、昭和27年12月24日に移転しています。

この時の様子は、当時、交換手だった安藤和枝さんにお聞きすることができました。この方は昭和30年(1955)4月に、この春日井電報電話局に就職しています。

局舎は木造2階建てで、2階が電話交換、1階が電報の部屋になっていたそうです。交換台(市内台)は6台12席で、その他に、市外台、記録台、案内台などもあったということです。交換台ではマイクとレシーバーで応答するのですが、このころはヘッドホン型(ブレスト)のものを使用したそうです。電話機はやはりハンドルを回す磁石式ですが、この時代になると黒くて四角かったということでした。確認したところ、これは3号磁石式卓上電話機とわかりました。

この春見町局舎の時代には重大な変革がありました。昭和34年(1959)5月28日に電話交換が自動式に切り替えられたのです。つまり、電話機にダイヤルがつき、受話器をもちあげてダイヤルを回せば、相手に直接電話をかけることができるようになったということです。このときに使われた電話機は4号自動式卓上電話機であり、その後、いわゆる「黒電話」として有名な電話機である600形自動式卓上電話機が登場します。そして、これを可能にしたのが自動交換機A型です。そのため、多くの職員が、名古屋などの交換業務が必要だった部署や番号案内の部署に配置換えされました。

そして、昭和40年(1965)11月には、春日井市内局番81がつけられて全国の自動即時網に編入されました。

10春日井電報電話局 春日井ビル

昭和43年(1968)に、新しい局舎が新築され移転しました。現在のNTT春日井ビルです。位置は鳥居松町5丁目48番地で、春日井市役所東交差点と市役所の間になります。

移転した昭和43年には加入数が8千だったのが、わずか10年後の昭和53年(1978)には7万、民営化直後の平成2年(1990)には10万を突破します。

こうして電話の普及に貢献してきた日本電信電話公社は、昭和60年(1985)4月1日に民営化され、日本電信電話株式会社(NTT)が誕生しました。

11終わりに

昔の電話というと、いわゆる黒電話を思い出す方が多いことでしょう。しかし、春日井の電話にはもっとさかのぼった歴史がありました。今回の調査にご協力を賜りました関係各位の皆様にお礼を申し上げます。

(市教育委員会文化財課課長補佐)

【主要参考文献】

『春日井市史』

『春日井市史地区誌編2』

『春日井市史現代編』

『東海の電信電話~90年のあゆみ~』

『写真集春日井』等

私の研究

和爾良(かにら)神社の雑俳奉納額

近藤雅英 古文書研究会会長

和爾良神社(上条8丁目)の雑俳奉納額を見る機会があったので、庶民文化の貴重な記録の一端を紹介しておきたい。

額は、残念なことに、前半が欠落して見られないが、全体では3.8メートルぐらいの大きなものであったようだ。

奉納の趣旨は、秀句の披露が主眼であることは勿論であるが、五穀豊作祈願や健康・安全などを願ったり、神への感謝を表す気持ちが込められている。

普通、雑俳が公募されると、集まった句の約1割程度が入賞句として選ばれ(時には火鉢、煙草盆や筆などの賞品がある)、印刷して配られさらに厳選されて奉納額に掲げられる。作句者が楽しみとするところだ。

明治33年(1900)8月の奉納で112年の歴史を経ていることから、墨が薄れて判読しづらい点も少なくないが、出題は珍しく多く25もある。恐らく愛好者が応募しやすいよう配慮されたのだろう。

この額は、前半に稀月庵故風の選になる42句、後半に涼川居基風の選で85句あり、全体では170句程度が掲げられていたものと考えられる。これからすると、寄せられたのは約1,700句程度にも上るものらしい。

作者は、全部で28人見られる。地元であるムラが9人、吉根5人、下条1人、下条原1人で、12人は地名の記載がない。地元だから記載されていないと考えるのが自然で、ごく近隣から寄せられたものばかりだといえる。

額の裏面に、巻元と額の献主が和爾良村の好山(塚田広冶郎)と同村の栄花(伊藤栄三郎)の2人、額を筆したのは、やはり和爾良村の松翠とあるので、好山と栄花は、和爾良村とはっきりしている。

句の多い作者のベスト5は、栄花21、好山15、如月11、栄寿10、香緒山9となる。

尾張地方では、三河、美濃、伊勢などとともに江戸末期ごろから盛んになり、明治にかけて、非常に流行したといわれているが、和爾良村でも盛んだったことを裏付けている。

両方の選者に選ばれた句は、

「はしたなく」尼になつても袖薫る (好山)

「底抜け上戸」拂ひに狂歌添へて遣る (春山)

の2句しかない。欠落部分がわかると、もっと増えることも考えられるが、入賞するのは、なかなか大変だったことが知れる。

雑俳の形式はさまざまであるが、この2句のように、題5文字(題に「」を付けた)に七・五と付ける笠付(関東では冠付)が主流である。特に小倉百人一首の初五文字を題とする小倉付も、

「きりぎりす」案山子へ笠を譲ったり (梅花)

氷屋が焼き芋に化ける (花山)

など6句ある。後京極摂政前太政大臣藤原良経の「きりぎりす鳴くや霜夜のさむしろにころもかた敷きひとりかも寝む」の句からである。

各句の頭に決められた語を折り込む折句では、「ミカノ」の題に次の句がある。後の月は、陰歴九月十三夜の月のことをいう。

磨がけては釜をかけるや後の月 (金水)

又、天地ツキという題の句が、

妻こいも聞かずに気軽の大鼾 (金水)

始め6句ある。これも折句の一種で、天すなわち最初にツ、地すなわち最後にキを入れる。

最後に私の気に入った句を示しておきたい。

「心易し」嬶の丸帯借りに来る

「娘め」わかれて手筋見て貰う

「儲けもの」踏んだ諸国は腹にある

「明けて有栞戸」花壇見に好き人来とる

(古文書研究会会長)

事務局だより

「子ども文化財探検隊」を開催しました!

春日井の歴史や文化財に親しんでいただくため、夏休み親子体験教室「子ども文化財探検隊学ぼう・つくろう・かいてみよう」と題して実施した、3回の講座の模様を紹介します。

探検隊その1「文化財を見に行こう!~わくわく宝さがし~」

8月10日(金曜日)、10組22人の親子が参加しました。参加者は、社殿と庭園が県指定文化財となっている内々神社で、春日井文化財ボランティアの会によるガイドを受けた後、社殿に施された彫刻等を探す「宝さがし」に挑戦しました。子どもたちは、内々神社の文化財をゲーム感覚で発見し、楽しんでいました。

その後、春日井市立中央公民館内にある市指定文化財・四つ建て民家へ移動し、文化財ボランティアの指導のもと、「唐箕」「石臼」「たらいと洗濯板」「綿繰りろくろと綿打ち弓」といった道具を使い当時のくらしを体験しました。参加した親子は、初めて使う道具に苦戦しながら、昔の人の知恵に感心していました。

探検隊その2「二子山古墳をつくってみよう!」

8月18日(土曜日)、6組14人の親子が参加しました。国指定文化財である二子山古墳について、文化財ボランティアが手作りの紙芝居を使って解説しました。その後、段ボールを型紙に沿って切り抜き、順番に貼り合わせて500分の1の大きさの二子山古墳の模型を作りました。親子で力を合わせ、一生懸命制作していました。

探検隊その3「ぷち・ドキ体験!お寺で座禅とたからものを描こう!!」

8月22日(水曜日)に密蔵院で開催し、8組21人の親子が参加しました。参加した子どもたちは、国指定文化財の多宝塔をスケッチし、保護者は仏像を墨で描きました。画用紙いっぱいに描かれた多宝塔や、様々な表情の仏像など、思い思いに描かれた絵が本堂に並びました。その後、親子で座禅を体験しました。普段と違う張り詰めた雰囲気の中、座禅に取組んでいました。

春日井文化財ボランティアの会とは?

文化財ボランティア養成講座を受講した皆さんが平成20年に発足したボランティア団体です。文化財課の主催するイベントで文化財の解説やサポートをするほか、市内の文化財を案内する「文化財探訪」を企画・運営するなど、春日井の文化財の魅力を発信しています。また、中央公民館内の民俗展示室や四つ建て民家を、社会科見学で訪れる小学生にガイドを行っています。(事務局)

内津川の旧河道と地形景観の変遷

庄名土地区画整理事業に伴う事前調査から

1春日井市内の遺跡分布

春日井市内には既に失われたものを含め約200か所の遺跡が所在し、その内、集落遺跡は全体の約3分の1を占め、大部分が庄内川流域に集中しています。過去においても人々が川の恵みを目的としてムラを形成したとも推定されます。しかし、庄内川流域の集落遺跡は昭和60年代以降に区画整理事業等に伴い新規発見されたもので、大規模開発と遺跡の分布状況は相関関係にあり、昭和38年の『春日井市史』発刊当時の様相〔総数146か所・集落遺跡(土器片散布地含む)19か所〕とは遺跡の数・内訳とも一変しています。

2庄名地区の発掘調査

庄名地区は、春日井市域の北東に連なる山麓に接し、高位段丘(小牧面)上、標高約50から45メートルに位置しており、北から南、東から西へと緩やかな傾斜地形が広がり、西側を内津川が南へ流れています。現在の土地利用を近世村絵図〔天保12年(1841)〕と比較してみると、集落・田畑の位置関係がほとんど変化していない点が注目され、市街地に囲まれる形で農村の原風景を残していました。しかし、平成23年度以降、区画整理事業に伴う土木工事が計画され、当該年度の発掘調査は主に字大畑地内の畑を対象として実施しました。調査前の状況は、東西約80メートル・南北約170メートルにわたって周囲の水田より1メートルほど小高い微高地が広がり、地表面には古代の須恵器や中世陶器などの破片が多数散布していました。

新たな集落遺跡の存在が推測されましたが、調査の結果、住居跡などは確認されず、微高地は内津川が運んだ土砂によって形成されたことが判明し、表面散布する陶器片も土砂に混入したものと考えられます。調査地点では、遺跡に関する直接的な痕跡は確認されませんでしたが、さほど遠くない内津川の上流域に古代から中世にかけてのムラ(集落遺跡)が所在したと推定され、その確認は次年度以降の課題となります。

3内津川の形成した地形景観

調査結果として注目されるのは、現在と異なる内津川の流れとその氾濫堆積による地形景観の変化です。かつては、字川端を中心とする集落のほぼ真西を流れていた時期があり、上流から大量の土砂(砂礫・粘土等)を運搬しつつ、次第に西へと変遷したと推定されます。運搬された土砂は、地点によっては厚さ数メートル以上に及び、島状の微高地を形成しています。高燥地として、微高地上には住居や畑地が営まれ、低地である河川の名残や氾濫原には水利の便から水田が拓かれます。次第に地形的特徴を活かして土地利用の分化が進み、近世庄名村が形作られたと推定されます。

内津川による堆積物には古代から中世の遺物を含み、現在の流れに落ち着くのは中世以降、近世のはじめ頃の間と推定されます。しかし、現在の内津川に近い流路を示す近世村絵図においても川に沿って年貢の「定引」など、耕作不適地を示す複数か所の表記を認め、近世以降も水害が頻発したことを物語っています。また、耕地は「砂地で石混じりの所もあった」とも記され、内津川の土砂の開墾や水辺に暮らした先人の労苦がしのばれます。

内津川のかつての流路(旧河道)や氾濫原は現在も水田の地割や水はけの悪い土地を示す字名「水田」や「川端」等として残っています。しかし、近い将来区画整理によって水田等の土地利用は変貌し、地名も更新されます。土地の由来や特徴を示す足跡は、その多くが失われることが予想されます。

新たな町づくりの記念碑として、旧河道をはじめとする過去の地形や人々の足跡を発掘調査により記録し、地域の歴史的景観を先人の労苦・叡智と共に後世に伝えていきたいものです。

(事務局)

発行元

発行 春日井市教育委員会文化財課

郵便番号 486-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話番号 0568-33-1113