郷土誌かすがい 第62号

平成15年10月15日 第62号 ホームページ版

「春日井市の誕生」 市制60周年にちなんで

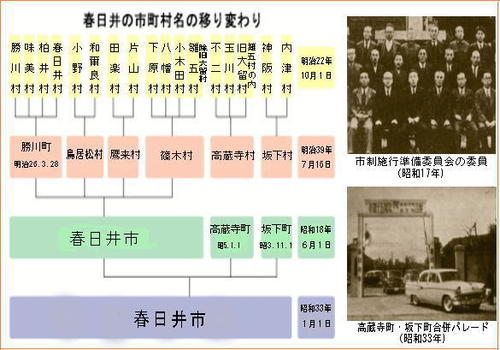

昭和18年6月1日、勝川町、鷹来村、篠木村、鳥居松村の1町3村が合併して春日井市が誕生し今年で60周年を迎えます。人間でいえばちょうど還暦に当たりますが、折から全国的に市町村合併の動きが急速に拡がりつつある時でもあります。そこで、一つの節目にあたり、春日井市誕生の経緯を振り返ってみたいと思います。

昭和18年というと太平洋戦争の最中、そろそろ本土決戦もやむなしという声が囁かれ始めた頃でした。

当時、春日井市域には、3つの軍需工場(鳥居松、鷹来、高蔵寺工廠)が建てられ、軍需都市的な性格を帯びるとともに、そこで働く労働者を中心に人口も急増していました。また、新しい道路や住宅、商店の建設も急速に進められ、周辺の様子も変貌しつつありました。

そうした中、昭和17年7月、篠木村長、藤田三郎から篠木村の町制施行への申請が出されたのを機に、各方面からこの際一町制を布くよりもむしろ関係町村が大同団結して将来への発展を期すべしとの声が高まり、同年12月8日、市制施行準備委員会が設立されました。

合併協議は連日連夜、時には夜を徹して行われたといいます。最終的には、非合同の回答をした坂下町、高蔵寺町を除く1町3村が対等な形で合併することになり、昭和18年6月1日、春日井市が誕生しました。市役所は市内旭町、元東春日井郡役所を仮庁舎とし、市長臨時代表者として勝川町長安達英一が推されました。また、市の名前についても当初それぞれの理由から勝川市、鷹来市、鳥居松市、篠木市といった主張がありましたが、どれも一方的であり、「春日井郡(古くは春日部)」の地名から春日井市とすることで決着がつきました。なお、坂下町、高蔵寺町については、昭和33年1月1日をもって、春日井市に合併しました。

今日、中部圏の中核都市として発展を続ける春日井市、その発展の陰に、多くの先人の願いや努力があったことはいうまでもありません。

事務局

郷土探訪

春日井をとおる街道20 坂下宿

櫻井芳昭 市文化財保護審議会委員

1はじめに

名古屋城が移転新設されると、城下町と各地を結ぶ街道が新設・整備された。下街道は名古屋と美濃、木曽をつなぐ幹線として重要視され、宿の新設と沿道開発が推進された。

名古屋から4里半、勝川から2里半、内津から1里半の地点に、坂下宿が一色村と和泉村からの引っ越しによって新設された。宿の成立と町並の特色についてまとめてみたい。

2宿の成立

寛文覚書の一色村の項に「百姓居屋敷一町五反八畝六歩(和泉村七反四畝一七歩)御国検除。是は春日井原野方之内新町を取立引越申に付き、源敬様より下し置かれ、寛永二丑之年(1625)御検地以来除」とあり、石高では8石6斗7升1合の免税措置を受けて、坂下新町がつくられたことがわかる。江戸時代初期に、新道の開発整備にともなって、宿を移転、新設した例としては、木曽街道小牧宿、岡崎街道平針宿、新町では東海道沿いの有松町や知多郡横須賀などがある。

天保12年(1841)の和泉一色村絵図では、下街道に沿って町並みが形成され、周辺に集落は少なく、街道沿いに集中している。また、街道沿いにある八幡宮については「神明社、八幡社往昔東屋敷といえる所に鎮座ありしが、この村敬公町屋に取り立て給い、坂下新町と称し、寛永一三年(1636)九月奉願、右の二社今の地に遷座すと也」と『尾張徇行記』にあり、新町がつくられ始めて10年ほどして古宮のところから街道沿いへ移転している。

3下街道の町並と諸施設

下街道は大泉寺新田からは相当急な三升坂を下り、神屋からもゆるやかな下り坂を経て宿へ入っており、大観すると地名のように、大泉寺の山と内津山の坂の下の宿といえる。町並はおよそ8町ほど(873メートル)続き3つになっていた。上町は一色村、中町は東側が和泉村西側が一色村、下町は和泉村の人たちの引っ越しを中心として町並が形成されている。明治17年の地籍図によると、17の字のうち宅地が十筆以上あるのは上町70、下町30、東屋敷20の3つで、あとはわずかで田畑、竹林、山林になっていたが、現在は住宅が広域にわたって建てられている。

天保12年(1841)の村絵図で下街道沿いの戸数を数えると73戸あり、明治17年の地籍図では畑7、竹薮1箇所のほかは宅地が連続し、73筆が確認できる。幕末から明治初期にはほぼ同じ戸数の家並が続いていたといえる。宅地の平均面積は上町が123坪(406平方メートル)、下町が101坪(333平方メートル)、内津の58坪(191平方メートル)と比較すると2倍以上になっている。間口は平均6間(10.8メートル)と広く、大きな建物が続く町並みになっている。これが20数戸ずつ3組に別れて、それぞれに常夜灯を設けて安全祈願など、嶋としてのまとまりをもって活動していた。

神屋から内津川を渡って、坂下宿へ入る三叉路に立派な常夜灯と「右ぜんこうじ道 左大山さく道」と刻まれた自然石の道標がある。この常夜灯は竿が短いが反りは大きく、三段の基壇がある高くて立派なものである。「秋葉山常夜燈弘化四年村中安全上之町」と刻まれ、現在も12月16日には、かがり火を囲んで秋葉祭をしている。他の町境にあった「嘉永七年邑中安全中町」「嘉永七年村中安全下町」と刻まれている常夜灯は、現在は坂下神社へ移されている。

下街道は脇往還なので公道としての諸施設はないが、武士や庶民の旅人、近隣への荷物通行はあったので、貨客の継ぎ立てや宿泊施設は整えられていた。特色ある施設としては、下町中通り札辻の高札場、上町中通りの馬継ぎ場、下町南城の茶屋本陣といわれる伊勢屋、旅籠では下町三坂近くの藤屋、近江屋、上町の萬屋、米屋などがあった。

伊勢屋は乗馬のまま通れる高い門、観音開きの扉、上段の間がある宿泊棟など本陣としての基本構造を備えた建物になっていた。木曽の山村氏、岩村の遠山氏、久々利に本拠をおく千村氏などの武家通行に際して利用されていた。中でも下街道に近い千村氏は、坂下宿を通って名古屋城下武平町の屋敷や江戸への参勤交代へ出向いていた。こうした折り、坂下では茶屋本陣を利用している。名古屋からの人足はここまで荷物を運んできて、久々利からの迎えの人足に引き継いでいる。坂下は両地の中間にあるので小休の施設として利用するのに好都合であったといえる。「坂下迄迎え人足料」の資料では、名古屋からの急な知らせを受けて、久々利から人足6人が坂下まで出向いており、1人前300文が支払われている。

『尾張徇行記』に「村人半ばは置郵(車馬の宿場)稼ぎを以て生産とす」とあり、農業と共に坂下宿での生業は荷物運び、馬継ぎなどの街道に関係する仕事にたずさわる人が半分ほどあったことがわかる。

4坂下の道

明治17年の 地籍図によると、下街道は長さ573間4尺2寸(1,032メートル)幅2間3尺(4.1メートル)の一番広い道で、道筋は緩やかに蛇行している。沿道の 宅地の後ろは畑、竹薮、田、山林などが85%で、下街道筋一本に町並が集中しており、横町や裏町はない 。

下街道の町並からの支道は西側の山地へ8、田畑の多い東方面へ13出ている。このうち西への主な道は幅1間(1.8メートル)の 神屋道、大草道、3尺(30センチメートル)の野口道、東は幅一間の白山道、廻間道、3尺の上野道などで、近隣の 村への道はよく整っていた。あとの里道はいずれも3から4尺幅の細い道であった 。

これらの 街道筋は新しい国道・県道が出来たところ以外は現在も昔の まま残っているので、地籍図をもとにたどることができる。道の 現状を見ると、幅3から4尺で砂利の里道は2、舗装が7、1間の 舗装が3で、拡幅された舗装道路が 8となっている。下街道から東西へ伸びる支道は両側から建物が 迫っている中を少し曲がりながら、奥の家、裏の筋や畑に 出る道として利用された。こうした里道は等間隔ではないの で、それぞれの必要に応じて適宜設けられたものと考えられる 。

下街道を 水路が4か所で横断しており、内2か所に土橋が造られていた。和泉村と いう地名からもわかるように、水路には湧き出した豊かな水が流れていて、生活のいろいろなところで利用できたが、現在は 湧き水はなく悪水路として残っている。

5旅日記に見る坂下と周辺地域

信州諏訪の百姓・作平は安永9年(1780)の『西国道中諸日記帳』で「高山より坂本(下)へ四里半、この所えいふくや忠左右衛門方にて中飯いたし、世話代四文」と記している。また、佐渡両津の問屋商人も伊勢参りの途次、中飯をとっている。宿泊ばかりでなく、昼食の旅人も相当あったことがわかる。

宿泊では洋画の先駆者司馬江漢が寛政元年(1789)に泊り『西遊日記』で「宿辺り山々ツツジ花さかり」と周辺の山の美しさを描写している。雨のため予約なしで宿屋柏屋善十郎に泊まり、ここで釜戸宿の桔梗屋や中津川宿の問屋羽間半平衛と親戚であることを知り、尋ねて交流を深めたという。

山形の農民20人が伊勢参宮道中で、文政3年(1820)4月15日に西へ向かっている。「坂の下、内津より壱里半、家数百軒ばかり。家作よろし。少し小坂有り。五、六丁下り坂なり」と記している。内津では「家作よろしからず」としているので、坂下の町並は結構立派に見えたものと思われる。

剣術修行の佐賀藩士・牟田文之助高惇は『諸国巡歴目録』の嘉永6年(1853)5月26日で「池田宿にて昼飯。夫より三里参り、坂下宿米屋半六ところに着。道中いずれも山峠ばかりにて、はなはだ困り候。旅籠一八〇銅」と内津峠の道の険しさを述べている。

幕末志士・清川八郎の『西遊草』では安政2年4月23日に「内津から二里ばかり、一蹶して坂の下村に至り、米屋半六に宿る。時七ツ(午後4時)頃也。今日の道は山中なれども見晴らしよく、格別の高下もなく、百姓麦刈り盛ん。又山ばたやきの真盛中にて、田畑に多くいでありき。(中略)早朝に宿を出て、次第に開け行く平地に出て果てもなき沃野なり」と記しており、焼畑農業が行われていたことがわかる。

明治13年の明治天皇御巡幸では、地域あげて万全の準備をして当日を迎えている。6月30日多治見を出発した463人と荷物を積んだ84匹の馬などの一行が内津峠を越えて尾張へ入った。太政官久米邦武の『東海東山巡幸日記』によると「九時五一分、坂下行在所(万寿寺)に著御。坂下駅・人口五二〇人、一一九戸。内津の南にあり、和泉一色村に属す。もと味岡新荘という。万寿寺領たり。駅を出れば、岡陵起伏し疎疎松を生す」と記されている。坂下では24軒で昼食休憩をして11時5分に出発している。明治新政府の多くの重臣を間近にして、新時代の到来を実感したことであろう。

6おわりに

春日井地域は急速な都市化に伴って地域の変貌が著しく、江戸時代の面影を残す町並は極めて少なくなっている。下街道の宿場の雰囲気を今も残しているのは、坂下と内津である。坂下では有志で「まちおこしを進める会」を結成して、郷土の伝統・文化を活性化し、町に賑わいをつくり出すべく多彩な実践活動を展開してみえることは大変喜ばしいことである。

坂下宿は江戸時代初期に新設された脇往還の宿場であるが、武士通行や庶民の貨客に対応する諸施設を整えていた。鬱蒼とした樹々が繁る山間の内津峠を越えてきた旅人にとっては、町並の続く中でゆったりした気持ちで中飯、宿泊が出来たであろうし、美濃や木曽へ向かう人は腹ごしらえや気持ちを引き締めて出発した宿場であったと考えられる。

【主要参考文献】

「さかした」伊藤浩他坂下町誌編集委員会(1968)

寛文村々覚書(名古屋叢書続編)尾張藩名古屋市教委(1966)

尾張徇行記(春日井市史資料編) 樋口好古 春日井市(1963)

新修春日井市近世村絵図集春日井市(1988)

坂下村地籍字分全図愛知県公文書館蔵(1884)

今泉文書可児市史編纂室蔵(1999)

「西国道中記日記帳(北沢作平)」茅野市史茅野市(1991)

「西騎旅録(岩屋元美)」両津市誌資料編両津市(1984)

「西遊草」清河八郎岩波文庫(1993)

「伊勢参宮日記」山形市小山利夫所蔵(春日井市教育委員会蔵)(1819)

「諸国廻歴日録(牟田文之助高惇)」随筆百花苑中央公論社(1980)

「西遊日記」 司馬江漢・細野正信「司馬江漢」所収読売新聞社(1974)

「東海東山巡幸日記」久米邦武吉川弘文館(1999)

「レッツ坂下」坂下町おこしを進める会(2002)

郷土散策

白山信仰30 春日井を通った三山道中その3

村中治彦 市文化財保護審議会委員

延命寺小先達所の事

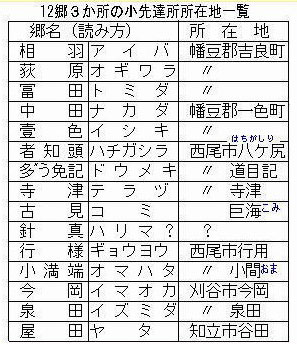

本誌第61号で、大府市延命寺善光坊が所管していた12郷3か所の白山講小先達所を紹介した。この件について読者の榊原千代子さんから、その所在地について次のような御教示をいただいた。

このうち「針真」については不明である。『愛知県の地名』(平凡社)によれば、「道目記(どう免記)」の北隣に「針曽根村」があるので関連性も考えられるが不詳である。

一覧表に見る如く、小先達所はすべて尾張に近い三河領域にある。本誌先号掲載の二諦坊文書は慶長6年(1601)のものである。

この後、寛永年間(1624から43)から承応年間(1652から4)にかけて、駿・遠・三の3か国で天台宗長滝寺の白山旦那場は真言宗二諦坊により押領されていった。

三河領域にあった12郷3か所の小先達所を二諦坊が尾張の天台宗延命寺善光坊に預けた意味を考えてみよう。

慶長年間の段階では、二諦坊が押領した小先達所を善光坊に預けて間接支配の形をとることにより、長滝寺系の勢力との直接対決を避けたとも推測される。また、尾三の境界近くにあった延命寺善光坊に対する懐柔策であったとすれば、当時の善光坊は有力な白山先達所であったものと考えられる。

三山巡拝記念碑の事

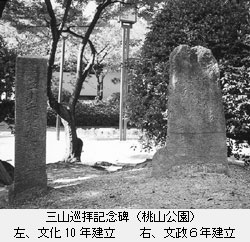

本誌60号で紹介した、水野代官所役人の「三の山巡」と大府村農民平七の「三山道中記」のような記録が残っている例は少ない。一般には、巡拝の記念碑として建立されたものにより確認される場合が多い。

文政6年(1823)の大府村からの一行13人の場合も、51日間の旅を無事終えた後、村の中で一番高い丘(現在の大府市桃山公園)の頂に、三山巡拝記念碑を建立している。

碑の上段には、「立山和光大権現、富士浅限大菩薩、白山妙理大権現」とあり、下段には13人の名前が刻まれている。

隣接して建立されている四角柱には、「立山大権現、富士山浅間大aa、白山妙理大権現、文化十癸aa七a」の文字が読み取れる。

これにより、大府村からは13人一行が出掛ける10年前の文化10年(1813)に、三山巡拝をした先輩があったことが判る。13人一行は出立する前に、先輩から色々と情報を得て準備をしたものと考えられる。恐らく先輩一行も木曽街道(本街道)をとり、味鋺原新田・春日井原新田を通ったことであろう。

木曽街道沿いにある、犬山市塔野地熊野神社前の弘法堂脇に高さ1.8mの聖観音の石像が建立されている。その台座に次のような銘がある。

「西國四國三ツ山禅定供養塔天保15辰3月為二世安楽河村助左エ門」

河村助左エ門は名字を名乗っているところから、村の特別な地位にあった人物と思われる。

彼は西国三十三観音、四国霊場八十八箇所、白山・立山・富士山の三ツ山禅定と各巡拝を完了した記念として、天保15年(1844)に供養塔を建立したものと考えられる。

郷土の自然

赤トンボの仲間たち

伊豆原栄二 春日井市立高座小学校長

「赤トンボ」と聞けば、「夕焼け小焼けの赤トンボ・・・」の童謡がまず思い出されることでしょう。そして、赤トンボという種がいると思っている人も多いと思います。しかし、赤トンボはグループの通称名で、アカネ属が正式となり、赤トンボという名の種はいません。

国内では赤トンボの仲間が15種ほどで、春日井市内では東部丘陵地周辺を中心に8種ほどが見られます。

一般によく知られている赤トンボはアキアカネで、初秋に山から河口へと集団で大移動するところがよく見られます。しかし、他の多くの赤トンボの仲間は、丘陵地の水辺近くの限られた範囲で生息していて、4センチメートル弱の可憐なトンボです。また、羽化したての個体は雄雌共に黄褐色で、成熟するにつけ雄は腹部を中心に赤化し、雌は茶褐色になるのが一般的です。この赤化が赤トンボの由来です。アカネ属のアカネもあかね色(茜草の根で染めた赤色)をしたトンボを意味しています。

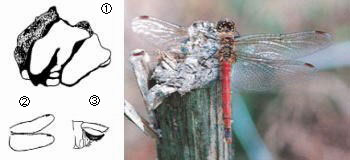

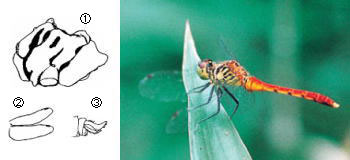

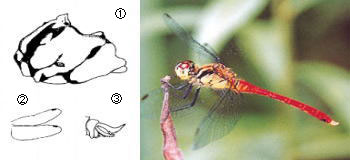

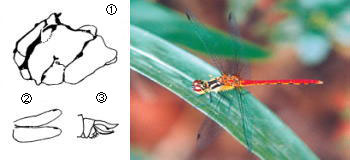

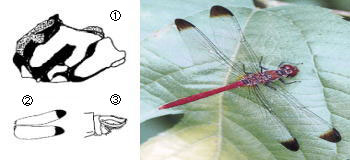

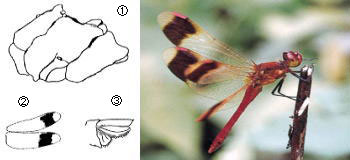

一見ではどの種も同じように見えてしまいます。見分け方は、胸部側面や腹部の黒斑紋・顔・翅の紋様の違いなどで行います。やや専門的になりますが、雄の尾部付属器(連結時に雌の首を挟む)や雌の生殖器の形の違いからもできます。

ここでは、翅と胸部側面・雄の付属器を示します。しかし、それぞれの紋様等は個体によって多少異なりますのでいろいろな要素を含めて総合的に判断します。

続いて、市東部丘陵地などで見られる赤トンボ(トンボ科アカネ属)の仲間6種を紹介します。

アキアカネ

赤トンボの代表種。仲間の中では大型種となり、体長4センチメートルほどで、雄は成熟すると腹部のみが赤化します。雌は赤みをおびた褐色になります。6月に羽化するとすぐに高い山などに移動し、暑い夏を山で過ごします。成熟したアキアカネは秋風にのって平地にもどり、池や沼に集まって産卵をします。この移動を「トンボの渡り」と言います。この辺りでは、木曽三川と御在所岳の渡りが有名です。

市内でも10月始め頃、2匹がキの字型に連結して西の方へ飛んでいくところをよく見かけます。

マイコアカネ

体長3.5センチメートルほどで、細身の可憐な赤トンボです。名前の由来は成熟した個体の顔が化粧をした舞妓さんのように青白くて美しいところからきています。

市内では6月から11月ごろまで、平地や丘陵地の植生の多い沼や沢周辺で見かけます。また、水域を遠く離れることは少なく、木陰のある下草に静止していることが多いです。

マユタテアカネ

前種と姿や生息期間・場所がよく似ていますが、マイコアカネより一回り大きく、より木陰を好む習性があります。

羽化すると水域から少し離れた下草が多い林の中で暮らし、成熟すると水辺へ戻り縄張りをつくって雌を待ちます。違いは、黄色い顔面に眉を立てたような黒い斑紋があり、名前の由来もここからきています。

ヒメアカネ

前2種と姿がよく似ていますが、赤トンボの仲間では最も小型で、体長3センチメートル強となり、お姫さまのように可愛らしいです。

市内では東部丘陵地の日当たりがよく、湧水が出てイネ科植物が多い湿地や山部の水田に7月から10月ごろまで見られます。生息地がかなり局限されますので個体数は減りつつあります。腹部の側縁部三節以降の黒斑が特徴となります。

リスアカネ

体長4センチメートルほどでやや大型種です。リスアカネもマイコ、マユタテと同じように、成虫は丘陵地の木陰が多く落葉などが積もった池沼に生息しています。さらに、水辺から離れることがなく、開けたところより木陰を好む特性があります。成熟すると腹部がやや橙色を帯びた明るい赤色になり、きれいです。翅の先が濃い褐色になることと雄の腹部後方側面に顕著な黒斑があることが特徴となります。

和名のリスは、スイスのトンボ博士(F・RIS)をちなんで付けられています。

ミヤマアカネ

体長3.5センチメートル強で、赤トンボの仲間では本種のみが4枚の翅の後方に幅の広い黒褐色の帯がありますので、一目で分かります。また、成熟した個体は頭から腹まで体全体が真っ赤になってとても美しいです。

深い山(ミヤマ)にいるという意味で名付けられていますが、実際は丘陵地の裾の小川や水田で見られます。また、開けた草地を好みますので、目に付きやすい種となります。一時は農薬の普及のためか激減しましたが、近年、休耕田の増加でいくぶんかその数を盛り返しています。

飛んでいるときに翅の褐色帯が輪のように見えるところから、クルマトンボと呼ぶ地方もあります。

豆知識

トンボ(蜻蛉)と日本人の関わり

古くは、弥生時代まで遡ります。祭器として使われていた銅鐸の絵柄にトンボが描かれています。これは、トンボが食肉性昆虫で稲の害虫を捕食するところから、豊年を祈願する一つの要素となっていたためと考えられます。

大和時代。神武天皇が大和の国から見える山並みを見て「蜻蛉(あきつ)のとなめの如くにあるかな」と仰せられたことから、わが国を秋津島と言うようになったと文献に記されています。また、『古事記』には、「雄略天皇が猟で腕をアブに刺されたとき、トンボがきてアブを捕食して飛び去った」と記述されています。それ以来、トンボを「勝虫」と称するようになりました。

武士社会になると、この勝虫が勝利の印と尊ばれるようになり、兜・鎧・槍刀・陣笠・鉄砲・大砲などの武具の装飾にトンボの紋様を競って付けていました。

近年では、日中戦争の頃、勝ち戦を願ってかどうか定かではありませんが、トンボ模様の浴衣が大流行しました。

このように、トンボはわれわれ祖先との関わりが古くからあり、親しむべき昆虫の一種となります。

注1となめ(臀なめ)・・トンボが交尾して輪状に連結して飛ぶ様のこと

注2秋津島(あきつしま)・・大和の国の異称、秋津州・蜻蛉州とも記す。(広辞苑より)

郷土探訪

春日井の狂俳について 外之原村白山神社の奉納額を中心として

大野哲夫 名古屋郷土文化会会員

1狂俳について

前句付・冠付・五文字・折句などを総称して雑俳という。この雑俳は庶民文芸としての俳諧が、更に大衆化されたもので、平明・卑俗を旨とした文芸である。

幕末の頃、雑俳という名称に替わり、狂俳の名が使われるようになった。

名古屋を中心として、尾張、三河、美濃などで流行し、地方においては明治以降も盛んに作られた。

現在でもその命脈を保っていて、春日井では農民の愛好家が作句しており、「冠句」・「狂句」として農協の広報紙『ふれあい』に掲載されている。狂俳の前身ともいうべきものは、既に『犬筑波集』(宗鑑編の俳諧撰集で、写本は異本が多い)にその例が見られる。

そして、江戸時代になり俳諧の簡易化・通俗化の要求が起こり、二句だけの付合いを主とした一種の俳諧が生まれた。発句の上の句「五」を師匠があらかじめ出題し、それに合わせて、中の句「七」と下の句「五」を付けるのである。

時代がすすみ、俳諧から独立した文芸となったが、狂俳の作者は一般的には無名の庶民(農民)であり、それが遊芸化し盛んに流行するとともに専門の点者もあらわれた。その末流ともなると文芸の枠を越えて、博打にまで堕落する場合もあったのである。

狂俳は娯楽性が強く、座興の文芸であるので、昭和(戦前)までは、あまり記録されず後世に遺されたものは数少ない。

しかしながら、地方の庶民(農民)に普及し現在まで農民文芸として継承されてきたことは、大いに評されるべきである。

2狂俳の例

尾張戸神社(名古屋市守山区上志段味)の「奉戯狂俳一軸」

この額面は明治35年壬寅1月に奉納された。ここに載せられた春日井の狂俳作者の句を次に紹介する。

若楓滝の吐く水手に受ける

大トメ山美

大笑ひ皆ンナ小松に曳かれとる

セキタ旭泉

笛の音豊作の大慶が見える

セキタ旭泉

鴬筆置く音に遠慮ある

白山庵雪

エヘン好かんわシア誇る金がある

玉川正花

八幡神社(名古屋市守山区下志段味)の奉納額「奉納俳諧単句」

この額に載せられた春日井の狂俳作者の一句を紹介しよう。

ヤハタ休まぬが早嫁らしき田植えかな

(折句の例)下市場美山

白山神社(春日井市外之原)の「奉額一軸」

この額面も長期間の風雪のため痛みがあるので、判読し得た狂俳の一部を次に紹介する。

なお、「村」「木付」は現在の「外之原」「木附」のことである。

庵り別に涼し天地なり

村通賀

しみじみ泪に睦言がぬれる

高蔵寺桜山

残念濁れるものと見られとる

村深光

饗応伯父泊つる朝早い

内津現谷

破れ行灯紙上に哀れ売つて居る

木付梅園

春の山三味線音吹けて来る

細野富月

困り者酒と世の中呑んで居る

木付藤の家

待つ客もなくて寝をしむ夏の月

細野一二三

夕煙り人も阿波てに寂て居る

木付本山

夫れでも時節待つ間に手が寄る

村一盃

松の木何あらそわん月と雪

明知司玉

古跡霞みに育つ麦青い

木付春花

困り者やさしい心根が太い

村素人

発句紫の麦を宿とし掲げ雲雀

内津優美

夕煙り木槿の元へたらい出す

木付泰山

見れば娘の細い腕に有る

内津松風

松風は昔ながらや須磨の日

木付花遊

幸ひ今日は懐ろ都合よい

村花蝶

庵り松の浪風打寄せる

木付春光

いざさらば花盗人と出掛けたり

村文麟

庵り百木の梅に埋んどる

木付秋月

しみじみ虫の音に古里思ふ

木付俵山

それでもかんかんと普請を任とる

村筆楽

隣り儲け込んだら物言わぬ

内津杉風

右酒廼家家計樽大人選

明治三十六年

巻本花蝶印

四月吉日

補助

深光印

素人印

文麟印

狂俳の奉額集(印刷物)

- 奉納秋葉山額集

明治三十五年旧五月三十日〆切

旭清軒芝鶴・涼川居其風撰

巻本水玉・イロハ・喜鶴・花好

吟集所尾張東春日井郡玉川村大字細野

富田久三郎 - 大日堂奉額集

明治三十五年旧十一月三十日〆切

重陽軒菊水・梅ノ家梅園大人評

巻本雛五村大字大留 千鶴・英枝 - 狂俳玉川集

旧七月限り〆切

玉川村長大人・蝶遊園盛花大人

巻本高蔵寺亀遊・美光・風月

句集東館 - 玉川集

旧十二月限〆切

神戸大人・米園通賀大人撰

巻司 東春日井郡玉川村大字高蔵寺桜山

一亭・水月

句集大米屋、惣俳集同村水野成一

付記…大正、昭和(戦前)において、大留、神領、志段味、吉根の狂俳愛好者の句会が度々農閑期に開催され、大留の大日堂本堂が会場であった。

当日は大留・神領からそれぞれ15から20人ほど、志段味・吉根から10人ほど、計40から50人が参加した。

1年に1度ずつ春か夏の農閑期の1日を選び開かれた。この日には昼食も出され盛大な句会で、互いに親睦も兼ねていて楽しい1日であったという。農民としての教養を身につけ、生活を楽しむよい機会であった。

勧進元は名古屋の宗匠宅を訪れ、句の題の出題や入選句の選定を依頼する。

句の募集は先に記した主に明治時代4狂俳の奉額集 参照)とは異なり、勧進元が毛筆で和紙に募集要項を書き、1人ずつ配った。それには、次の項目が書かれていた。

「勧進元名・宗匠名・句会の日時・句の題・句会の会場・村ごとの集句所・募集の締め切り日」

集句所へ集った句は、勧進元が和紙に毛筆で写して綴じ、1冊の狂俳句集にまとめ、宗匠宅に届けた。宗匠は出品した狂俳に目を通し、その中から1割の好句を選び出す。昭和(戦前)の宗匠への謝礼金はこの好句1句につき1銭だった。好句から1~5等の入賞句を選び、煙草盆、本箱、火鉢、硯石、筆、墨、半紙、タワシなどの景品が出た。

【参考文献】

安藤直太朗「春日井と狂俳文芸―梅雄と狂俳―」『郷土誌かすがい第12号』

資料紹介

松河戸遺跡出土遠賀川(おんががわ)系土器

古代のムラを発掘すると、生活の跡や道具が出土し、当時の人の姿をかいま見ることができます。そのなかでも最も多く出土するものに、土器と呼ばれる「やきもの」があり、時代を示すものさしとなります。

今回紹介する弥生土器は、平成7年から10年に発掘調査を行った松河戸遺跡で、多く確認された弥生時代前期の遠賀川系土器です。

遠賀川系土器は、福岡県遠賀川流域にある立屋敷遺跡出土の土器と西日本で確認される弥生時代前期の土器が形や文様など共通する部分が多いことから前期弥生土器の総称として用いられます。

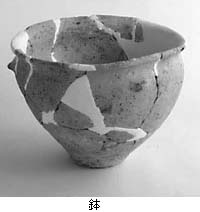

遠賀川系土器には、一般的に貯蔵用の壺と蓋、煮炊き用の甕と蓋、盛りつけ用の 鉢、高杯などがセットとして使い分けられたとされます 。

時期や 地域により違いはありますが、壺は頸と胴部などに模様をつけ、外面をヘラ状の 工具などで磨き、丁寧に仕上げられます。甕は 頸に模様をつけ、表面には板状の工具で刷毛目と呼ばれる細かい筋が残り、口の部分に刻みを入れるものや入れないもの が見られます。鉢は、甕と同じように表面を板状の 工具で刷毛目と呼ばれる細かい筋を残すため、破片では甕と 区別しづらいですが、頸にこぶの ような突起をつけることや火にかけた煤がついていないことが特徴です 。

縄文から弥生に移り変わるなかで、文化と文化の 接点である尾張地方は、北部九州に伝わった稲作文化の 指標とされる遠賀川系土器がまとまって出土することから古くから稲作農耕がいち早く定着した地域として位置づけられていました 。

このため尾張の土器編年は遠賀川系土器を主体に行われ、大きく弥生時代前期前半を「貝殻山式」、後半を「西志賀式」とに区分されていますが、遠賀川系土器の分布外である三河地域は、同じ時期には縄文時代の突帯紋系土器から派生したと考えられる「条痕紋系土器」が成立し、前期前半を「樫王式」、後半を「水神平式」として時期区分がなされていました。近年の発掘調査による調査事例の増加により、各研究者により遠賀川系土器や条痕紋系土器の編年作業がおこなわれ、新しい系統の遠賀川系と在地の縄文的要素の強い条痕紋系が複雑に影響しあい、多系統の土器が共存する状況が明らかにされてきました。

形は遠賀川系であるが、伊勢湾西岸に主体をおき、独自の紋様をもつ「亜流遠賀川土器」や突帯紋系のケズリ調整を強く残す「削痕系土器」などがみられることに尾張地方の大きな特徴があり、そのすべてが出土する松河戸遺跡は、弥生時代前期のモデル的なムラといえます。

このような土器からうかがえる松河戸のムラは、遠賀川系土器文化が広がり本格的な農耕文化が定着する段階になっても縄文以来の伝統的な文化が色濃く残る生活を営んでいたことを伝えてくれました。現在この遺跡は、埋め戻されて見ることはできませんが、松河戸遺跡出土の遠賀川系土器は、春日井に稲作をもたらした人々の生活の一端を教えてくれました。

事務局

収蔵民具紹介

洗濯の道具

春日井市教育委員会文化財課所蔵の 民具資料は、市民の皆様のご理解とご協力により、現在一万件近くにのぼっています。今回はその 中から、昔も今も家庭にかかせない洗濯道具、特に電動洗濯機が普及する以前のものをご紹介します 。

たらいと洗濯板

平安時代まで、日本では 踏み洗いが行われていました。当時は 衣類の繊維が太く、手もみ洗いができなかったためです。桶やたらいを使った手もみ洗いが始まったのは鎌倉時代以降の ことです。洗剤代わりに石灰、米の とぎ汁、ダイコン汁、白アズキ汁などを使っていました。江戸時代に は洗濯しやすい木綿の普及により洗濯がさかんになりましたが、洗濯の方法については、近代に 至るまで、手もみ洗いが続けられていました 。

手もみ洗いに加えて、洗濯板や洗濯石鹸が使われるようになったの は、日本では意外と最近のことです。大正12年の関東大震災の 後、洋装が一般化するにつれてひろまりました。井戸端などで、洗濯石鹸の 大きな塊を洗濯物にこすりつけ、それを洗濯板にゴシゴシとこすりつけて洗っていました。この 、たらいと洗濯板の使用は、戦後まで続きました。

張板

着物を洗う場合は 、丸洗いはせず、解き洗いをしていました。着物の縫い目をほどいて一枚一枚の 布にばらし、ほどいた布を洗濯し、糊をつけて板に張り、乾かしていたのです。この作業の ことを「洗い張り」といいます。その際布を張る板は、江戸時代には戸板などを 外して使っていたようですが、明治以降に洗い張り専用の板、張板が 一般にひろまりました。ここにあるものは、190センチメートル×40センチメートルの大きさです。一枚板で 、両面使用できます。洗った布は、乾いた後に再び仕立てなおして着ていました 。

手回し式洗濯機

アルミでできた直径約32センチメートルの球形の胴の中に洗濯物を入れ、横についたハンドルを 回すと胴が回転し、中の 洗濯物が上下するうちに汚れが落ちる仕組みの洗濯機です。底の 部分には[KAMOME HOME WASHER]と、この商品の 名称が書かれています。また、「ゆおん40℃80℃」の表示があるので、お湯を入れて使うということがわかります。

このような、球体を 回転させる手回し式洗濯機は、アメリカで開発されたもので、19世紀に広く普及しました。日本では、明治時代末頃に特許の申請がなされ、昭和20年代前半まで製造されていましたが、一般にはあまり普及しませんでした 。

春日井市で所蔵しているこの 洗濯機も、はっきりとした製造年代は分かりませんが、おそらく昭和20年代の 前半に作られたものであると思われます。

テレビ・冷蔵庫とともに、電動洗濯機が家庭の「三種の神器」と呼ばれ、全国の一般家庭に普及するのは、これよりまだ10年ほど後の ことです。

事務局

手回し式洗濯機について追記・訂正させて頂きます。「KAMOME HOME WASHER」は、群馬県高崎市にある株式会社林製作所がかつて制作していた商品であり、昭和32年に発売された「カモメホーム洗濯器」であることがわかりました。ソ連の人工衛星に似た形状から「スプートニク」とか、洗濯物を取り出す時に大きな音がしたため「ボン洗濯器」ともよばれたようです。膨張圧力式の洗濯器で、十~二十秒回転させるだけで汚れが落ちるという画期的なものでした。この方式は発明家高月照雄氏が考案して特許を取得したものであり、林製作所などとデザインや構造を考案したのです。定価は四千三百円と、当時すでに販売されていた撹拌式電気洗濯機(いわゆる電気洗濯機)よりもかなり安く、約30万台を売り上げ、そのうち7~8万台は海外に輸出されました。しかし、昭和三十年代後半には、電気洗濯機が普及期入り、売り上げが徐々に低下して生産中止となりました。<参考資料:雑誌「上州風」第10号>(平成23年3月10日)

新しい市指定文化財(指定日 平成15年3月24日)

下原古窯跡群(史跡)

面積4,251平方メートル

ところ東山町2336番地1他

下原古窯跡群は、昭和36年、平成元、2年の発掘調査により、古墳時代から奈良時代にかけての窯が10基以上確認されています。現在は丘陵の北側斜面に5基の窯と灰原が保存されています。

古墳時代の窯は、「窖窯」と呼ばれるもので、トンネル状に掘り抜いた「地下式」と斜面を溝状に掘り、天井を架けた「半地下式」とに大別されます。窯は月日の経過によって大変壊れやすく、これほどまとまって残っているのは貴重な例といえます。

また灰原は、窯の下方から扇状に堆積しており、大量の須恵器(坏・甕など)や埴輪(円筒埴輪・形象埴輪など)が出土しています。

下原古窯は、

- 尾張地方でも最古級の窯跡であること

- 須恵器だけでなく東海地方固有の灰色の埴輪が焼かれていたこと

- 複数の窯がまとまって良好な状態で残っていること

- 下原古窯で焼成された埴輪が二子山古墳で使用され、生産地と消費地が確認されたこと、

などの理由から学術的にも春日井市の歴史を考える上でもたいへん貴重な古窯跡群です。

築水池のシデコブシ自生地(天然記念物・植物)

面積8,500平方メートル

ところ廻間町1102番地1

シデコブシは、モクレン科に属する植物で丘陵の谷あいなどの酸性貧栄養の湧水湿地やその周辺に生育しています。落葉の小高木で幹は単生または数本の株立ちとなります。花は3月下旬から4月上旬に開葉に先立って咲き、白色または桃紅色で芳香があります。花弁は12から18枚ほどあり狭長倒披針形で先は鈍形長さ5センチメートルほどです。

本種は、日本固有の遺存種であり、東海三県(岐阜・愛知・三重)が主な自生地です。

周伊勢湾要素の植物と呼ばれ、伊勢湾をとりまく限られた地域のみに分布し丘陵や山地の山裾に自生する貴重な植物です。

シデという名前は、細長い花弁の散開した様子が神事の玉串やしめ縄のシデ(四手・垂)に似ていることに、また、コブシは果実の拳状の形に由来するといわれています。

市内では、築水池周辺、玉野町東谷、木附町陰山池周辺、西尾町白川周辺に残存しています。

なかでも、築水池周辺は100株以上が群生する市内最大の自生地です。

発行元

発行 春日井市教育委員会文化財課

〒486-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話(0568-33-1113)

森林資源保護のため再生紙を使用しています。