郷土誌かすがい 第67号

平成20年11月1日第67号ホームページ版

市制65周年 第10回内津文化財祭開催

10月12日(日曜日)内津町にあります内々神社において、「まつりを知る」と題して、第10回内津文化財祭を開催しました。今回は、愛知万博や海外で活躍してみえます伝統芸能演舞の第一人者の加藤木朗(かとうぎあきら)氏をお迎えし、「鶏舞(とりまい)」「獅子舞」「太鼓」などを披露していただきました。加藤木さん親子の舞は、長い間切磋琢磨され、受け継がれてきた伝統芸能が基になっています。その技を親子で共演することにより、親から子へと受け継がれ伝承されています。演舞に際して、加藤木氏は、「鶏舞には、東天紅(トウテンコウ)の鳴く声が、暗闇に潜む魔を払うという意味があります。この立川一族によって造られた由緒ある内々神社で舞うことができ光栄です。私たち親子の演舞を見ていただき、伝統芸能の素晴らしさや、伝承の大切さを分かっていただけたらと思います。」とのコメントをいただきました。その舞に観客の方々は、魅了されていました。この演舞から、伝統芸能の魅力や伝承の素晴らしさを感じ取っていただけたと確信しています。当日は、市指定有形民俗文化財の「内々神社御舞台(おまいだい)」や「三十六歌仙額」が公開されました。また、春日井市茶道連盟協会による茶会や投句なども催され、多くの人々で賑わいました。市内には、県指定無形民俗文化財の「小木田町源氏天流関田棒の手保存会」や郷土芸能保存団体の「玉野郷土芸能保存会」始め41団体があります。各地区の公民館などで、月に1回程度小学生を交え、棒の手や神楽の練習をしてみえます。ぜひ、皆さんも参加していただき、先人たちから受け継がれた貴重な伝統芸能に触れてみてはいかがでしょうか。(事務局)

郷土探訪

春日井をとおる街道25 鷹狩通行

櫻井芳昭 市文化財保護審議会委員

1はじめに

草野や雑木林が広がる春日井原一帯や神屋、内津の山林地帯は、江戸時代初期には鳥類の宝庫であった。このころの鷹狩や鹿狩は、尾張藩主や重臣だけが行う特別な狩猟である。

鷹狩は、軍事訓練、家臣の剛弱究明、士風刷新、御殿設置による地域の拠点づくり、民情把握など多彩なねらいで実施されていた。春日井での鷹狩通行にまつわる事柄をまとめてみたい。

2狩猟の拠点・御殿の設置

尾張藩初代藩主の義直公は、尾張各地に御殿を設け、ここを拠点として、領内巡覧や狩猟を行った。御殿は表1のように14が確認できるが、春日井地域では、朝宮と坂下の2か所である。

内津・池田(多治見市)方面への藩主の来訪をみると

- 寛永元年(1624)3月 池田鹿狩

- 寛永2年(1625) 坂下仮宿造営

- 寛永3年(1626)3月 内津山、池田鹿狩

- 寛永4年(1627)9月 久々利鹿狩

- 寛永14年(1637) 坂下新町として町並取り立て

- 正保元年(1644) 坂下行亭建設

- 正保3年(1646 ) 明知・神屋山遊猟

- 寛文4年(1664) 光友、坂下御殿を毀つ

一帯は現在も動植物を残す自然景観を味わうことのできる地域として貴重である。

のようであり、江戸初期には下街道を通って東部丘陵の各地で狩猟が度々行われている。この狩猟の規模については、はっきりしないが、他地域での宿泊を伴う狩猟では、表2のようであった。

先発隊が坂下御殿に入って準備を整えたところへ、藩主を含む本隊が到着する。この行列は、鷹場見廻の者を先頭に餌差、鷹場改方、鷹方中間、各種荷物、鷹匠、小10人組頭と進み、新御番や中奥詰、奥医師らで護衛した藩主の駕籠が進み、後尾に、押えの重臣の一団が続いており、鷹狩を催す専門家集団の行列になっている。

『尾張徇行記』の内津村の項に、「寛永3年、公が内津山に於て、御狩のとき、当村に寄り賜しが、田畝家職等のなき所とて、奥院御林縦7町、横5町永代賜る。又、翌年久々利山御狩の時も、当村に寄り賜い、村人を狩場へ人夫に出した跡、民戸残らず炎焼せり。その時、米150石御手当として賜われり」とある。さらに、正保2年(1645)には、妙見山奥院松林等を内津町中へ永代賜っている。久々利の千村氏は禄高5千石の交代寄合並の旗本格で、尾張藩の城代格陪臣である。こうした重臣と藩主は、狩猟を通して親交を深めていたことが読み取れる。

御殿史料に「源敬公様御鹿狩遊ばされ候節は、度々坂下新町に御休遊ばされ候得とも困窮村にて御座候処、家屋敷所壱軒も御座なく候。其後御鹿狩に御越、当町に御休遊ばされ候節、源敬公様思召候ハ、新町家居等悪敷別而御供廻り休息場もこれなく候て、難儀いたすべく候間、直に御証文并折帳下し置かれ頂戴仕候」と宝永5年(1708)の和泉村庄屋の書き上げに記されている。

坂下は仮宿舎から正保元年(1644)に行亭が建設されて、尾張東北部の拠点御殿となっている。そして、正保3年(1646)には、義直公がここに止宿して明知・神屋で鷹を放ち、雉を捕ったという。規模の大きい狩猟では、地元農民の支援が不可欠であったことが読み取れる。

海抜10から40メートルに展開する春日井原の丘陵地は、水利が悪いので、江戸初期は未開の原野に近い状態であった。このため、鷹狩には絶好の場所で、寛永年間(1624から44)に朝宮に小屋がけの拠点が設けられた。御殿は東西20間3尺(37メートル)南北18間(32メートル)と小じんまりした敷地に建てられた。

ここの主な獲物は雲雀(ひばり・告天子)である。鷹場見廻りの者や鳥見役らがあらかじめ餌をまいて鳥を集めておき、鷹匠が鷹や隼を放って、雲雀などを捕まえるのである。獲物は藩士たちに分配されて食用に供された。特に、雲雀の腸の塩辛は珍味として人気があったという。義直は入鹿池の築造を大事業として実施した。

寛永11年(1634)に完成後、入鹿用水による新田開発の進捗状況は格別の関心事であった。このため、木曽街道から入鹿道に入り、春日井原を通って入鹿池への巡覧の途次、春日井原を通り大草山などで鷹野をしながら進んでいる。義直の入鹿池巡覧は6回確認することができる。明治になって、鷹来村の名称で広域の村が誕生したのもこうした縁が影響していると考えられる。江戸末期の御殿調べでは、朝宮御殿についての旧記や申伝はなく、詳細はわからないとし、「御殿跡と唱え、1反1畝18歩の御見取所があり、八田川通に御殿橋あり。前々より御普請」と現状を記している。義直に仕えた鷹匠尾関弥左ェ門の辞世句「われ死なば はい鷹すえて夏死なん 春日井原に雲雀ねるころ」の歌碑が建てられて、当時の面影を今に伝えている。 五代将軍綱吉は殺生を好まず、生類憐みの令を出して、生き物の保護を拡大していった。このため鷹狩も禁止となった。尾張藩では元禄6年(1693)光友、綱誠の両公は、定光寺で鷹をすべて放つとともに、幕府から賜った江戸の鷹場を返還した。

3鷹狩の再興

綱吉の逝去後、8代将軍吉宗が鷹狩を復活し、尾張藩も鷹場を再賜されている。尾張でも四代吉通が宝永6年(1709)に鷹狩を再開した。これに伴って、鳥法度、鷹匠や鷹場制度が定められ、鷹狩の運用がきめ細かになった。

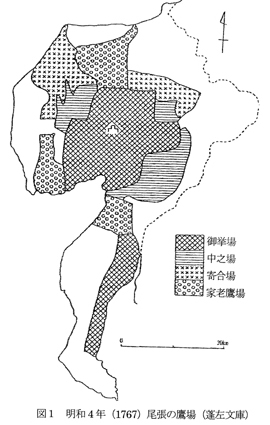

尾張の鷹場は、正保期(1647)までは名古屋城から小牧にかけての藩主用と、伊勢湾岸の家老用(成瀬、竹腰)の二種類であった。再興後は藩主用の「御挙場」、家老用の鷹場、重臣の「中之場」、家臣の家来もよい「寄合場」に分けて区域が設定された。この時、勝川、上条、関田、田楽に囲まれる春日井の西半分が御挙場になっている。元文4年(1739)には、春日井では御挙場はなくなり、中之場は「勝川街道(下街道)を境としこの西、西行堂川通まで」、寄合場は「巡見道筋の田楽、牛毛、龍泉寺まで、それより南へ野田、松河戸、勝川往還北堤境」となっている。尾張全体の明和4年(1767)の鷹場図(図1)を見ると元文期とほとんど同様である。その後も鷹場の指定替えは、度々行われており、享保19年(1734)以降でも7回ほど確認できる。

鷹狩の目的は当初軍事訓練、作物を荒らす鳥の捕獲、村の実態把握などの大儀名分を優先していたが、平和の続いた後期には、親譲りの遊技、慰み筋のことと位置付けられるようになった。このため、御拳場は狭められ、村人が利用できる運上場が増やされた。そして、天明4年(1784)には、諸鳥による田畑の害を配慮して、鳥を追い払うことは村方年中勝手次第となった。嘉永4年(1851)には、藩主の鷹野でも耕作お構いなしとなり、日常の農作業にさしさわらないよう配慮された。安政2年(1855)の「寄合場村々御法度書」は、次のようであった。

- 鳥を捕まえることは、一切禁止

- 鷹狩りの者があったら、鷹合札で改めること

- 鳥の巣を下ろしてはいけない。ただし、鳶、鵜の巣は落として捨ててよい。

- 足に革をはめた鷹を見つけたら差し出すこと

- 飼鳩を放してはいけない

- 雲雀は飼育、売買とも禁止

- 鶴、白鳥売買禁止

- 異鳥は差し出すこと

となっており、鳥類管理によって特定者の利用の便を図る規則になっていた。

庄内川沿岸の桜佐村は、当初の御留場から寄合場になり、幕末には運上場になっている。嘉永5年(1852)から安政2年(1855)の庄屋文書の中に5点の鳥法度に関するものがある。その内容は、御鷹場見廻方から「鷹合札を改めるので、庄屋宅へ持参すること」御鷹場役所から「鳥運上金を上納すること」「鳥殺生運上を落札した者のある村は、上条村庄屋方へ罷出ること」「夏鳥殺生の望みの者があれば入札を」などである。

春日井原は、入鹿用水、木津用水、新木津用水の開設によって開発が進み、鷹場としての自然環境が悪化するとともに、鷹狩のステイタスとしての意義も減じてきた。そして、幕末にかけてこの傾向は続き、鷹場制度は慶応3年(1867)に廃止された。

4おわりに

春日井での鷹狩通行は、江戸初期の東部山地と春日井原で見られ、二つの御殿を中心に展開された。しかし、春日井原の開発がすすみ、坂下御殿も廃止されて、新居御殿(尾張旭市)へ引き継がれるとともに、鷹狩の拠点から遠ざかることになった。最後に、鷹狩に縁の深い春日井の住人であった徳川家鷹術の伝承者、宮内省吉田流鷹匠・丹羽有得氏について触れておきたい。

彼は、明治43年横浜生まれ、江戸幕府鷹匠であった村越仙太郎に師事、京都大学動物学教室から阪神パーク動物園へ、そして東山動物園に勤務、昭和39年退職。丹羽老が継承した鷹術の保存と後継者育成のため、財界人が中心となって「日本鷹狩クラブ」が森林公園の近くにつくられた。この流れは現在も若手に引き継がれている。『名区小景』には、「外原山麓」の図があり、「二谷に 声のひびくや くれの鹿」など六編の歌が添えられている。春日井の東部山地一帯は現在も動植物を残す自然景観を味わうことのできる地域として貴重である。

(市文化財保護審議会委員)

[主要参考文献]

小田切春江『名区小景』弘化4年(1847)

名古屋市鶴舞図書館蔵「御国表行列」嘉永6年(1853)

名古屋市蓬左文庫蔵「尾州にて御鷹野御成之節奥向取扱の究」

櫻井芳昭『尾張の街道と村』平成9年

梅村光春「鷹」郷土誌かすがい第45号平成6年

「桜佐村庄屋留文書」(小林義広氏蔵)

郷土散策

白山信仰35 春日井を通った三山道中その8

村中治彦 市文化財保護審議会委員

〔盛田家文書に見る白山先達争い〕

本誌第56号で、常滑市の高讚寺と松栄寺との間における、富士白山両先達所争いの密蔵院文書を紹介した。それは本寺密蔵院から両末寺に対して、貞享4年(1687)に出された両先達所再確認の裁定文であった。

今回紹介するのは、2年後の元禄2年(1689)の盛田家関連文書3通の内の1通である。

〈文書の翻刻文〉

覚

一、先年も奉願上候通枳豆志(きずし)

九ヶ村并近辺廿ヶ村餘之分富

士洲原先達者松栄寺 右九ヶ

村白山先達八高讃寺二而御座

候處□折々及争論申付 先御

代僧正様中も奉願上先年之通

松栄寺富士先達仕筈に被為仰

付其以後別条無御座候處二

(中略)

以上

元禄弐年巳ノ七月

知多郡大野村松栄寺

御本寺密蔵院様

この文書は、富士山先達の松栄寺の利権を白山先達の高讚寺が侵害したことについて、本寺の密蔵院へ訴えたもので、文意の要旨は次のようである。

「富士先達は松栄寺、白山先達は高讚寺と先代僧正様(密蔵院住職)に裁定いただき、両寺から手形(証文)まで差出して、以後無事に過ぎておりました。ところが、元禄2年6月、富士山頂において高讚寺が三禅定の道者を富士から案内している所に、富士先達松栄寺の弟子正行院一行が出会いました。このとき、高讚寺は大宮口から村山を通り登拝する御定を破り須走口から登拝していました。

この件について、山上で詮議があり、高讚寺は譲り手形を出しました。松栄寺指定宿泊所の山本大鏡坊が申すには、高讚寺は白山先達であるから、三山禅定の際白山から回らなければならない。また、裏口の須走口から入山していたことは、2重に不届きであるといっています。

この度、高讚寺が富士山から三山禅定を行った背景には、松栄寺が大破していることに付け込んだ様子がうかがわれ、松栄寺としては迷惑なことです。

三禅定を分けて、その先達の山から始めるように仰せ下されば、有難く存じます。」この文書から読み取れること。

その1は、白山先達と富士先達が独立した先達職として当時、地元の寺院に確立していたこと。

その2は、三山禅定の廻り方について、白山先達は白山から富士先達は富士山から廻る定法が江戸前期にできていたこと。

その3は富士登山について、山城・大和・三州・遠州等数カ国は、公儀御定(幕府寺社奉行)により、大宮口から村山のルートを通ることになっていた。これは、俗に富士の八百八講と呼ばれる如く、江戸時代に数多くの富士講が成立して混雑していたことと、登山ルートの宿坊の利権保護などから、規制が行われていたものと推測される。その四は、松栄寺が富士洲原先達とあり、この洲原が美濃洲原神社(正一位洲原白山)のことであれば、江戸後期の成立と推測されている洲原御師との関連を吟味する必要があり、今後の課題となる。諸賢のご教示をお願いしたい。

註1 信者を特定の社寺や霊山に導く修練を積んだ修験者

2 枳豆志庄は平安時代中頃、藤原道長の女彰子(一条天皇の中宮)によって建立された法成寺の東北院という寺の領地

3 本誌第51号「白山信仰19」参照

〈協力者〉 津田豊彦氏(写真提供)

[参考文献]

福江充著「富士山・立山・白山の三山禅定と芦峅寺宿坊家の檀那場形成過程」(『立山博物館研究紀要第10号』所載)

郷土の自然

春日井の地質と鉱産物

長縄秀孝 春日井自然友の会

市内で産出する鉱物の種類はそれほど多くはないが、私たちの先人は故郷の自然を見つめ、そこに産する鉱物資源を生活に役立ててきた。春日井の地質が育んだ鉱産物について見つめ直してみたいと思う。

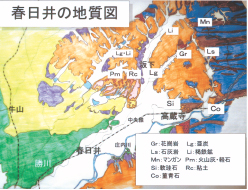

1地質の概要

本市の地形地質を大別すると、東部山地(中・古生層)、丘陵地域(新第3紀鮮新世の地層)、段丘地形(第四紀更新世の地層)、沖積平地(第4紀完新世の地層)の4つに区分できる。

2中・古生層と鉱産物

県境に沿って連なる山々は中・古生層からなり東西方向に砂岩・頁岩・チャート層が発達している。部分的に石灰岩や礫岩、マンガン鉱床を挟み、外之原峠南や廻間町の宮滝大池周辺には黒雲母花崗岩が貫入している。これによって砂岩・頁岩は熱変成をうけ董青石を含むホルンフェルスとなり、チャートは軟珪石となって珪砂鉱床を形成しているところがある。

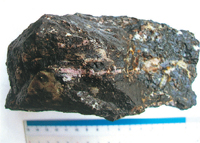

*マンガン鉱・バラ輝石

マンガン鉱床は30メートル×4メートルで弥勒山北方の層状チャート中に挟まれている。鉱石は鉄黒色で部分的に亜金属光沢を放つ。用途は合金や乾電池等に使われる。かつては鋳文字屋、西尾の旧鉱山が稼行し、高森山始めその他数箇所においても試掘が行われた。バラ輝石はマンガンのケイ酸塩鉱物で、写真では層状に入りこんでいる。色彩は美しい桜色であるが、地表にさらされると黒変していく。

*軟珪石・水晶

軟珪石はチャートが花崗岩の接触変質をうけて再結晶し、粒状化したもので微細の石英粒の集合体である。高座町始め数箇所に珪砂鉱床があり、耐火材として採掘されていた。水晶は、無色透明・六角柱状の結晶で珪岩を母岩として晶洞内に1センチメートル内外の大きさで群晶をつくっている。水晶は格好の地学教材であり、高座町の露頭では子どもたちの自然教室が開かれていた。

3新第3紀層と鉱産物

東部山地の南西に広がる丘陵は新第3紀鮮新世の矢田川累層からなる。明知町では発達した砂礫層が分布し、シルト層に接して褐鉄鉱の細脈が発達している。廻間町では、亜炭層を挟んだ厚いシルト層が分布し、上野方面に連続する。このシルト層の下部に位置する火山灰層は、潮見坂平和公園北部や東部の露頭で観察できるが、都市化の波を受けて連続性をたどることが困難になった。矢田川累層には粘土・亜炭・みがき砂などの鉱産物が多く含まれる。これらはおよそ5百から2百万年前に誕生した東海湖に河川が流入し、運びこまれて堆積したものである。

*褐鉄鉱(鬼板・高師小僧)

褐鉄鉱は水酸化鉄からなる鉱物の集合体である。黄・褐色を呈し、形状は葡萄状や球状などいろいろとあり繊維状構造を示す。球状のものは神屋団地北部の産であり、同心円状に鉄分が集積して面白い形をしている。鬼板は水中の鉄分が板状にかたまったもので、大泉寺町の御嶽神社境内には巨大な鬼板が置かれている。鬼板は粉末にして鉄絵の具や志野の絵付け等にも使われる。高師小僧は褐鉄鉱が草木の根の周囲に厚い皮殻をつくり管状をなす。かつては岩成台の粘土層から大きく立派なものが多産した。

*みがき砂・天然珪砂

みがき砂層(火山灰層)は潮見坂平和公園の東部でおよそ2メートル以上の厚さで分布し、軽石を含む。採掘は大正年間には最盛期を迎え、磨き砂のほか、精米用やガラス瓶原料として利用された。天然珪砂はケイ酸分の多い石英の砂で、明知町では露天掘りで蛙目粘土を採掘していた。蛙目粘土は水洗いして珪砂(石英砂)と粘土にわけてそれぞれガラスや陶磁器などの原料として出荷されていた。

*亜炭・木節粘土

亜炭は鉱物ではないが、本市特有の産出物であるのでここに掲げておきたい。亜炭は産状から川木・岩木などとも呼ばれ、硫黄分が少なく結構熱量があり、高蔵寺、出川、松本、潮見坂一帯で盛んに採掘されていた。木節粘土は、粘土層に亜炭化した鰹節状の木片を含むのでこの名がある。可塑性に優れ、耐火粘土として耐火物用に使われる。上野で観察できる。

4第4紀層と鉱産物

第4紀層に産する鉱物は特にみられない。しかし、地学では「水は鉱物である」とまでいわれるが、水がなければ私たちの生活はなりたたない。本市の第3紀層及び第4紀層は発達した砂礫層を伴い、よい帯水層となっている。かつては、鳥居松面の段丘崖からは豊富な清水が湧き出していて、夏は子ども達の格好な水浴び場となっていた。今回は本市の主な鉱産物を取り上げた。現在では利用されることも殆ど無く、また、露頭の消失で観察が難しくなっている。自然と関わりながら生きた先人の足跡が風化しないためにも、さらなる調査活動と記録保全の必要性が感じられる。

私の研究

中央線が開通するまでの歴史 中編 「波乱の国会、瀬戸ルート案に決定?」

安田裕次(春日井市教育委員会文化財課職員)

1はじめに

中央線は春日井市を東西に走り、通勤・通学等に欠かすことのできない存在です。市民にとって身近な存在である中央線の研究は、意外に少ないため、今回シリーズで発表してみました。

昨年度は、明治26年の中央線の政府原案が高蔵寺ルート(現在の中央線のルート)であったことを中心に発表させていただきました。政府原案は、法律とするために国会での承認が必要となります。そこで今回は、波乱のあった第4回帝国議会での中央線の審議を中心に書くことにします。その前に、まずは先回書きましたことを基に、第4回帝国議会審議に至るまでの中央線の歴史についてまとめてみます。

2国会審議に至る中央線の歴史

明治5年(1872)、東京の新橋と横浜間に日本で初めて鉄道が走りました。物珍しさもあり、お弁当を持って鉄道見物する人もいたといいます。実は、それより少し前に中央線敷設の計画(大幹線計画)が始まっていたのです。この計画は、東西の両京(東京と京都)を結ぶもので、中山道に沿って計画されていました。しかし、この計画が中央部へとさしかかった明治19年、山岳地帯の工事やその後の運営上の困難から計画は、中山道沿いから東海道沿いへと変更されました。そして明治22年、現在の東海道線が幹線鉄道として開通したのです。

中央幹線計画は東海道線に変更されましたが、中央線の計画は政府主導で全国鉄道計画の一環として取り上げられるようになります。その後、中央線の計画は第2・3回の帝国議会を経る中で、名古屋まで延長されることになります。

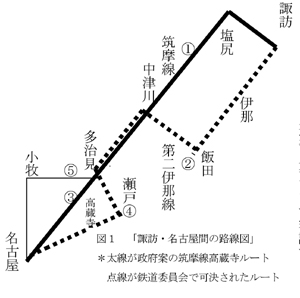

明治25年6月、政府は「鉄道敷設法」を可決させます。この敷設法では、中央線の路線が、「長野県下諏訪ヲ経テ伊那若ハ西筑摩ヨリ愛知県下名古屋ニ到ル」というように正確に決定されていませんでした。(右線部)そこで同年7月から測量調査を行い、翌年2月、結果を政府の諮問機関である第1回鉄道会議にかけました。決定された中央線の諏訪・名古屋間は、筑摩線の高蔵寺ルート(図1まる1、まる3案)でした。各地の中央線誘致運動も活発です。この近辺では瀬戸(図1まる4案)と小牧(図1まる5案)が第四回帝国議会に向け請願書を提出します。両町共に町の発展を鉄道誘致に期待したのです。そうした中、波乱の第4回帝国議会を迎えます。

3波乱の第四回帝国議会

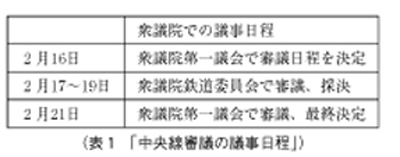

(1)第4回帝国議会での中央線審議日程

第1回鉄道会議を受けて、政府原案は第四回帝国議会(中央線の審議は明治26年2月16日から21日)に「鉄道比較線路決定に関する法律案」の一部として提案されます。提案したのは後に5・15事件で銃弾に倒れる犬養毅です。議会では意外な展開と結末が待ち受けています。2月16日、第4回帝国議会衆議院第1議会で審議日程を決定します。(上表1参照)重要な法案ですので、十分な審議がされるよう鉄道委員会でまず審議することを決定しました。委員は九名で期間を3日とし、結論を20日に提出することを議決しています。9名の委員は選挙で決定しました。この法案では、中央線の予定路線について政府案まる1筑摩線高蔵寺ルート(右線部)を「長野県下諏訪ヲ経テ西筑摩郡ヨリ愛知県下名古屋ニ至ル鉄道」(「第4回帝国議会議事速記録」 図1参照)と提案しています。

(2)衆議院鉄道委員会では、多治見以西について、瀬戸ルートを採択!

2月17日、衆議院鉄道委員会が開かれました。話し合いは、次の2点で紛糾します。

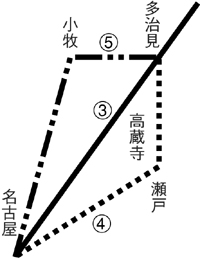

- 諏訪・中津川間をまる1筑摩線にするか、まる2第2伊那線にするかという点

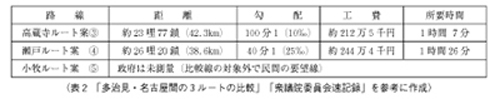

- 多治見以西のルートをまる3高蔵寺ルート、まる4瀬戸ルート、まる5小牧ルートのどのルートにするのかという点(図2参照)です。ここでは、2点目を中心にみていきます。経済的効果から瀬戸ルートを主張する青山朗議員に対して、政府委員松本荘一郎(後に鉄道庁長官になる)は、瀬戸ルートを採用しない理由を次のように述べています。「瀬戸は陶磁器産業が盛んで輸出入も多いので、路線を測量したが勾配が悪く将来永く鉄道を利用する上で良くないと考え、瀬戸ルートを採用しないことに決定した」(「第4回衆議院委員会速記録」を参考に要約)また、第1回鉄道会議には出されなかった小牧ルートの質問が、青山朗議員から出されています。その内容と政府答弁は次のようです。「勝川線ヨリモ小牧線ノ方ニスレバ、勝川線ニ比スルニ入費モ遥カ減ズルシ工事モ易ク出来ルヤウニ心得マスガ」(青山)

「小牧ノ方ニ出ルノハ測量致シテゴザリマセヌ」(政府委員松本)(「第4回衆議院委員会速記録」)答弁の様に、下街道沿いに内津峠を越えて西尾から小牧へぬける小牧ルートを、政府は調査していなかったのです。この後の第1議会でも小牧ルートの質疑はありましたが、政府は、迂回するより、距離の短い方を採ると退けるわけです。(上図2、下表2参照2月18日の委員会に提出された比較説明文書を基に、多治見以西の3つのルートをまとめると、上表2のようになります。この表から、瀬戸ルートは路線距離において約2哩23鎖(約3、7キロメートル)、工費約32万円、時間は19分余分にかかるわけです。勾配も土岐川沿いを通る高蔵寺ルートが10‰(パーミル)(1000メートルで10メール上昇)です。多治見から瀬戸を通る瀬戸ルートの40‰(パーミル)と比べると、はるかに平坦であることがわかります。高蔵寺・多治見間は小さなトンネルをたくさん掘るなど工事が大変です。しかし、勾配、距離、工費、時間から考えて、政府案を高蔵寺ルートに決めたことは、表から当然の結果といえるでしょう。(写真1参照)

なお、多治見・名古屋間の所要時間は1時間7分を想定していますが、明治33年の開通時には1時間35分かかっています。2月19日、いよいよ委員会の採決が出されます。政府案の筑摩線高蔵寺ルートに対して2本の修正案(まる2第2伊那線とまる4瀬戸ルート)が出されます。結局、委員会としては、政府案の筑摩線高蔵寺ルートを採用しませんでした。2本の修正案を共に可決しのです。(図1参照)第2伊那線と瀬戸ルートを採用する理由は、人口の多い伊那地方を通ることと、経費的には多少多くかかるが、瀬戸は陶磁器産業が盛んな都会であり、後の経済的効果を考えたのです。(「第4回衆議院委員会速記録」を参考に要約)

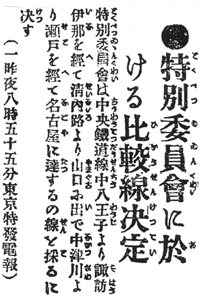

第5回帝国議会に向けて瀬戸の陶磁器業者が「中央鉄道敷設線路選択の儀に付請願」を提出しています。その文章の中で、この委員会で政府原案を修正して議決したことを賞賛する文章があります。「第4期帝国議会ニ於イテ政府ヨリ提出セラレタル鉄道比較線ニ関スル法律案ノ衆議院特別委員会ニ上ルヤ、委員会ハ公論ノ帰着スル所ヲ察シ、実際ノ利害ニ就テ深慮スル所アリ、瀬戸線ノ布設工費ハ玉川線ニ比シテ増加スルニ拘ラス、断固トシテ原案ヲ修正シ其等ノ希望スルガ如ク瀬戸町ヲ経由スルモノト議決セラレタル」(『瀬戸市史 資料編五 近現代1』より引用)明治26年2月20日付の新聞「新愛知」(現中日新聞の前身)は、委員会の結果を「資料1」のように報じています。この鉄道委員会の結果では、現在の春日井市に鉄道は通らなかったわけです。しかし、これを受けた衆議院第一議会の続きでは、またもや話は一転、思わぬ展開が待ち受けていたのです。

(3)「鉄道比較線路決定に関する法律案」成立せず

明治26年2月21日、第1議会の続きが始まります。ここでは、まず委員会で第2伊那線と瀬戸ルートを採択した経緯について委員長から報告があります。これに対して政府委員からの反論もありました。そうした中で、島田三郎議員(鉄道委員会に参加した委員の1人)が次のような緊急動議を提出します。「鉄道比較線路決定ニ関スル法律案ハ其調査甚ダ不十分ニシテ再調査ヲ要スルニヨリ第五議会マデ其決議ヲ延期スルモノトス」(「第4回帝国議会議事速記録」)この緊急動議が拍手と怒号の中、わずかの差(賛成149、反対130)で可決されてしまいます。結局政府の調査不足ということで、本会議では議決できなかったわけです。明治26年2月22日付新聞「新愛知」は、帝国議会の様子を「資料2」のように報じています。

4おわりに

今回は、紆余曲折した中央線の国会審議の様子を中心に書いてみました。一旦、委員会で瀬戸ルートに決定したものの、本会議では議決されなかったわけです。結果的に第5回帝国議会へ結論を持ち越したのです。中央線敷設の様子については、資料1、2のように新聞等でも盛んに報道されています。これは、鉄道敷設への当時の人々の関心の大きさを物語っています。名古屋・多治見間の中央線の開通は、明治33年7月です。まだまだ開通するまでには幾多のドラマが展開する中央線。次回は過熱化する周辺の誘致運動に我慢できず、いよいよ春日井地区の勝川町長や玉川村長らが請願書を提出する場面と中央線敷設の最終決定場面を中心に書きます。次回以降の「中央線が開通するまでの歴史」シリーズを楽しみにしてください。

〔主要参考文献〕『春日井市史』、『瀬戸市史』、『春日井の近代史話』、『日本国有鉄道百年史』、『帝国議会衆議院委員会議録明治編4』、『第4回帝国議会議事録』、「新愛知」、「扶桑新聞」等

平成19年度 発掘調査速報

県史跡 白山神社古墳発掘調査(墳形と外部施設をめぐる評価を中心に)

1はじめに

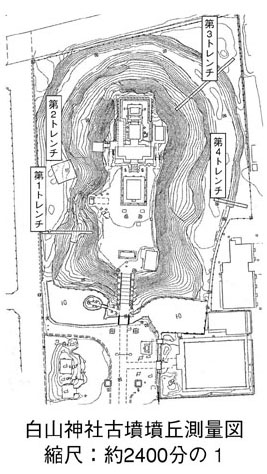

白山神社古墳は、庄内川右岸の氾濫原に臨む標高約10メートルの段丘上に立地する前方後円墳で、同墳を含め味鋺から味美にかけて分布する大小の古墳を味美古墳群と総称する。古墳群は、現存する三基の前方後円墳(白山神社・二子山・春日山古墳)と一基の円墳(御旅所古墳)以外、大部分が未調査のまま壊滅し、「百塚」の伝承と地籍図上の地割や鏡・玉類などの出土遺物が往時の巨大古墳群を偲ぶわずかな手掛かりに過ぎず、幻の古墳群の再現には現存する古墳の発掘調査による資料評価が極めて重要といえる。

なお、本紙第66号に発掘調査の概要について記しており、本文は墳丘の形態や埴輪といった外部施設を中心に、味美古墳群中の白山神社古墳の位置付けについて検討を加えてみたい。

2墳丘形態の比較

白山神社古墳(墳長84メートル)と二子山古墳(墳長94メートル)の測量図を重ねると、外形は概ね一致し、10メートルの規模の差は前方部長の差ということが分かる。白山神社古墳がずんぐりした印象を抱くのは、後円部径より前方部長が短く、前方部端の拡張が少ないためで、一方、二子山古墳は、前方部が裾広がりに大きく拡張する後期古墳に特徴的な形態である。周溝についても白山神社古墳が馬蹄形、二子山古墳が盾形と明瞭に異なる。いずれも地籍図からの推定であるが、白山神社古墳に先行する味鋺大塚古墳は地割の一部が馬蹄形を呈し、二子山古墳に後続する春日山古墳は明瞭な盾形の地割を残している。

3埴輪の比較

白山神社古墳では、後円部・前方部とも中段テラス面で埴輪列を検出し、5から6本間隔で朝顔形埴輪を配置したと推定される。墳丘北側の括れ部付近からは、家・人物らしき形象埴輪片が出土した。円筒埴輪は二突帯三段、底径約25センチメートル、高さ40センチメートル前後である。御旅所古墳では、中段テラス面で埴輪列を検出し、底径約28センチメートル、高さは不明だが倒立技法から三突帯四段と考えられる。二子山古墳は、墳丘は未調査だが公園整備に伴う事前調査で現周溝の外側に溝状遺構を検出し、埋土から大量の遺物が出土した。原位置を推定すると、現周溝と溝の間に人物・馬・家・蓋など60点を超す形象埴輪を面的に配置し、円筒埴輪が周溝の外側も囲繞した可能性が高い。円筒埴輪は二突帯三段(小形)と三突帯四段(大形)があり、平均規模は、小形が底径20センチメートル・口径30センチメートル・器高40センチメートル・大形が同じく30センチメートル・50センチメートル・70センチメートルである。

古墳(墳丘)は、墳形と規模により階層的な序列が構成されるが、円筒埴輪では基本的に器高と呼応する突帯の条数が階層を構成する要素と考えられ、白山神社古墳の二突帯三段40センチメートルの円筒埴輪に比して、三突帯4段70センチメートルの円筒埴輪を採用した二子山古墳は、形象埴輪の質・量とも飛躍が認められる。

4まとめと課題

古墳を築き、亡き主を葬る行為は一定の祭式として確立され、同じ墓を共有することは造墓に関連する種々のマツリ(古墳祭祀)の共有に他ならず、墳丘形態の差は造墓集団や被葬者の出自、政治的序列の差と解釈することが多い。墳丘形態や埴輪からみた味美古墳群の動向は、白山神社古墳と二子山古墳の間に何らかの画期を示唆する。墳丘規模が全国的に縮小傾向を辿る中、尾張では6世紀代に最大規模を誇る断夫山古墳を現出し、尾張氏の墓に比定する意見が多い。大和では継体天皇が活躍した時期に相当し、真陵とされる今城塚古墳と尾張(断夫山古墳)をはじめ、その支持基盤の古墳には共通する設計規格が指摘される。断夫山古墳に次ぐ規模と同一の墳丘形態を有する二子山古墳は、6世紀をめぐる政治的動向の中で重要な位置を占めたと推定でき、飛躍的に勢力を拡大した素地は、白山神社古墳の頃に想定できる。(事務局)

文化財ボランティア養成講座を開講

春日井市では、歴史を物語る貴重な文化的遺産が数多くあります。文化財を現代に生かし、次世代を担う子どもたちに伝え、後世に継承していくことを目的として、平成20年度文化財ボランティア養成講座を開講しました。

受講後は、市民参加による歴史のまちづくりや伝統文化伝承の担い手として、中央公民館内にある民俗展示室、四つ建て民家や下街道沿いにある郷土館で、小学生や見学者に歴史的背景などを紹介していただきます。受講するきっかけや、ボランティア活動への意気込みなどをお聞きしました。

梶田直子さん

春日井市に生まれ育ちましたが、市内にある文化財を深く知りませんでした。この文化財ボランティア養成講座を受講し、貴重な文化遺産が多くあることを知り、さらに興味がわいてきました。

私の校区にも下原古窯跡群があり、須恵器や埴輪が焼かれていました。埴輪は生地川・八田川の流れを利用して味美二子山古墳に運んだと言われています。地域の歴史を勉強し、春日井市の文化財を市民の人たちが理解し保護・保存していただけるよう伝えていきたいと思います。

木塚尚文さん

春日井市在住33年になりますが、これまで地元の文化・歴史について殆ど知りませんでした。定年後、自由な時間を得て、何か地元に役立ちたいと思い文化財ボランティア養成講座に参加しました。

- 稲作文化と遺跡・味美二子山古墳

- 下街道と街道筋の文化財

- 郷土館

- 民俗資料室の米作りや養蚕道具、大正・昭和のくらし

- 四つ建て民家のくらしについて学び、貴重で、素晴らしい文化遺産があることを知りました。これらの史跡や文化財を紹介するため、ガイド原稿を仲間と一緒に作成し、見学者の皆さんに昔の「生活の知恵」などを伝えながら、分かりやすく、喜んでもらえる説明をしたいと思います。

安藤伊津美さん

先日の講座で「下原古窯跡群と味美二子山古墳が八田川で結ばれ、その水路を利用して埴輪が運ばれていたのではないか。」と説明を受け、娘や孫たちに話したところ、日頃のウォーキングコースにしている「ふれあい緑道(埴輪が立ち並んでいるので、「ハニワ道」とも呼ばれています。)」に歴史を感じていました。このように春日井の歴史や文化を孫たちや次世代に継承し、多くの人に文化財に触れる機会を持っていただくお手伝いができればと思いこの講座を受講しました。

(事務局)

郷土館の開館時間

郷土館は、毎週土曜日午後1時から4時、第3土曜日午前9時から午後4時まで開館しています。また、民俗展示室・四つ建て民家は午前9時から午後4時30分まで開館しています。(中央公民館の休館日を除く毎日開館)

ぜひ、皆さんの見学をお待ちしています。

(事務局)

市制第65周年記念式典で郷土芸能保存団体が表彰

市制第65周年記念式典で次の郷土芸能保存団体が表彰されました。

玉野郷土芸能保存会、出川町神楽保存会、出川町棒の手保存会、外之原上棒の手保存会、伊多波刀神社道行神楽保存会、木附神楽保存会、木附町棒の手保存会、神屋町棒の手保存会、六軒屋郷土芸能保存会、松本神楽保存会、坂下町神楽保存会、細野検藤流棒の手保存会、大留下神楽保存会、大留下棒の手保存会

発行元

発行春日井市教育委員会文化財課

郵便番号 468-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話(0568-33-1113)