郷土誌かすがい 第72号

平成25年11月1日第72号ホームページ版

愛知県民俗芸能大会春日井市大会

平成25年9月8日(日曜日)春日井市民会館で愛知県民俗芸能大会春日井市大会が開催されました。今年度は春日井市の「小木田町源氏天流関田棒の手保存会」、一宮市の「ばしょう踊保存会」、豊山町の「豊山木遣保存会」、半田市の「板山獅子保存会」の合わせて4市町の保存会が集い、各地域に伝わる民俗芸能を披露しました。

県の指定文化財になっている「小木田の棒の手」は、棒や太刀、なぎなた等を使った武術的な民俗芸能であり、戦国末期の実践的な古武道の型を伝えているといわれています。現在も保存会による伝承活動が熱心に行われ、毎年秋には、小木田神社で棒の手が奉納されています。

今回の大会では、太刀棒・手割り・振り鎌・傘槍・真剣竹切・コップ槍等の型を演じ、その迫真の演技に、観客から盛大な拍手が贈られました。

また、大会の中で、県教育委員会の主催事業「伝統文化出張講座」の紹介がありました。これは、子どもたちが地域に伝わる民俗芸能の奥深さを理解し、郷土を愛する気持ちを高めるために民俗芸能保存団体と交流できる環境を整える事業として、平成19年から実施されています。今年度は県内4地区で行われ、春日井市では篠原小学校3年生の児童に小木田町源氏天流関田棒の手保存会、大留下棒の手保存会及び出川棒の手保存会の3団体が、棒の手の基本の型を4回にわたり指導しました。最終回には保護者を招いて発表会を開催し、児童たちは大きな掛け声で「やあ」「とお」「なんと」と声高らかに基本の型を披露しました。

今後も、地域で伝承されてきた文化遺産である民俗芸能を広く紹介することにより、各地域の歴史文化の理解や地域間の交流を深め、地域に根ざしたすばらしい伝統文化の魅力を再発見し、より一層文化の振興に努めてまいります。 (事務局)

郷土探訪

春日井のため池

櫻井芳昭 市文化財保護審議会委員

1 はじめに

弥生時代初期の水田は低湿地中心で、やがて川の水を引いたり、谷間に田を開いて小川や湧水を引くためにため池をつくるようになる。田は次第に平野部に拡大し、ため池も周囲を堤で囲む大規模な土木工事で築造された。

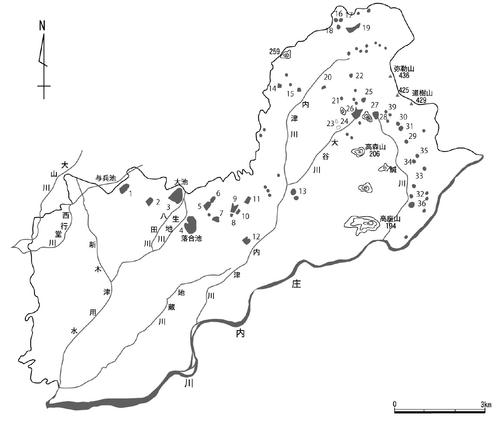

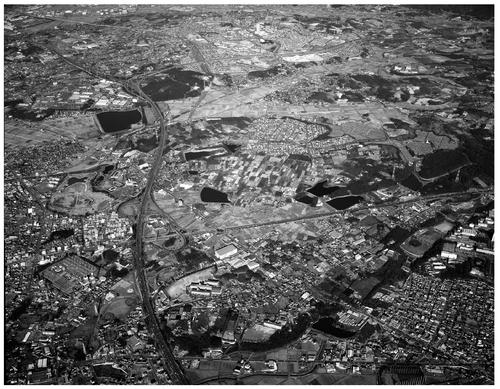

平成9年の全国のため池は21万カ所あり、愛知県は3364で全国15位であった。平成13年には、3193に減少、県下では知多に多く、尾張事務所管内では春日井が119で最も多く、瀬戸97、長久手80の順になっている。その後、春日井では市街化が進展して廃止されるため池が増え、平成18年には瀬戸が91で最大、次いで春日井81、長久手59になった。

春日井のため池の現状と特色あるため池についてまとめてみたい。

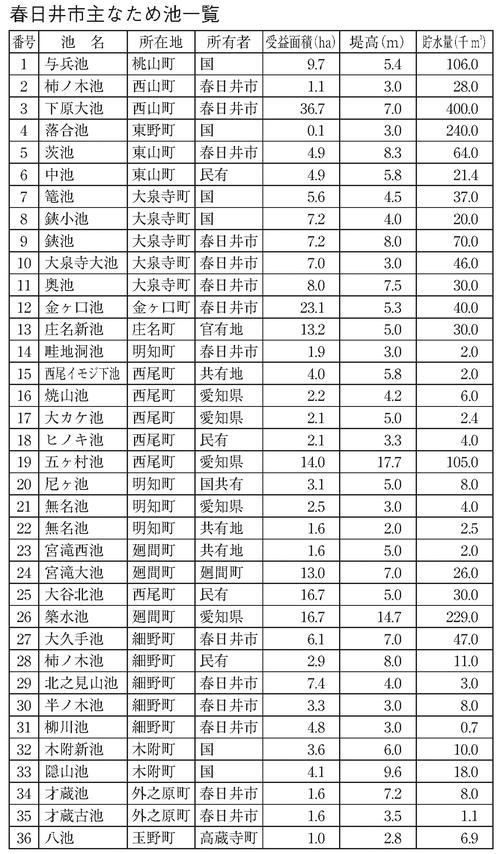

2 ため池の概要

「ため池」とは「灌漑用などの水をためておく人工の池」(広辞苑)と記されている。春日井でのため池数は、江戸初期の「寛文覚書」では54、同後期の「尾張徇行記」では78になり、その後も増加したが、平成24年には71か所になっている。所在地は西尾町16、細野町10、明知町7など東部山地に小規模の池が多く、丘陵地の西山町、東山町、大泉寺町には比較的大きな池が散在している。西部の丘陵地域の田畑は用水に依存しており、かつての池は埋め立てられた。所有者別では、官有(国、愛知県、春日井市)が65%と多く、民有は35%で小規模の池が多い。 これまでに廃止されて、住宅、公園、学校、病院等に転換したところがいくつかあった。

「ため池一覧表」をみると、貯水量の多い池は、下原大池、落合池、与兵池で丘陵地域に江戸時代に造らされ、築水池と5ヶ村池は東部山地の谷合いを高い堤防(14.7から17.7メートル)で堰止めて貯水しており、明治時代の築造である。

利用目的は農業用水が主であったが現在では自然環境保持、憩いの場、学習の場、洪水調節、緊急水源、歴史文化財など水辺環境としての重要性が増して、ため池には多面的機能の期待が高まっている。

水を満々とたたえるため池は、万一堤防が崩壊した場合は甚大な災害を引き起こす危険があることから保全計画を策定している。とくに、東日本大震災以後耐震性への関心が高まり、愛知県は大規模なため池について震度5強程度の地震に耐えられるかを調査したところ、築水池が耐震不足であることが判明した。このため、平成26年度の完成を目ざして補強工事に入っている。

3 特色ある池の話題

(1) 中世にため池があった田楽、大手村

田楽、大手、牛山の3村は、中世以前成立の古村で、西行堂川水系の水を利用して農業を営んでいた。中位段丘にある田楽村の東部と大手村は、水不足に悩まされることが度々あり、これを克服するために「ため池」をいくつか造った。田楽村には西の端に「池ノ上」という小字がある。これは昔、「この辺りに池が7つあって、その一番上の地域にあたり、現在も大雨が降ると、水はけが悪いところがある」という。東部には菰池、菱ヶ池の小字があるので、かつて池があったことの名残りである。これらの池がいつ造られたかははっきりしないが入鹿用水が完成する以前に、ため池灌漑が行われていたと考えられる。しかし、日照りが続いて、水不足が深刻になることが度々あるため、江戸時代になって用水を引くことを真剣に検討する人があった。入鹿六人衆の1人、田楽村の鈴木作右衛門である。そして、寛永10年(1633)に待望の入鹿用水が完成して、田楽村、大手村にも引水されて先ずはひと安心であった。

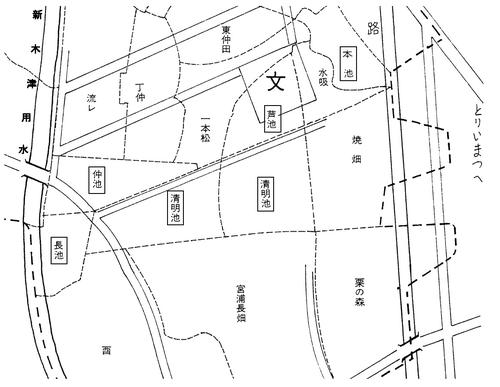

大手村の村絵図をみると、大手池新田との境に「大手村古堤弐百余」と記載された古堤跡が、南北方向に真直ぐ走っている。説明によると、「入鹿用水の開通によって、池が不用になり、池の跡を開発して造成されたのが大手池新田である」という。大手池新田の小字には、西から「長池、仲池、清明池、芦池、本池」があり、近くに梨子池、雨池もある。入鹿用水のないころは丘陵の平坦地に堤を築いて多くの池を造って、貯水しておき、田植や稲の育成に必要な水を供給していたのである。

寛永10年(1633)入鹿用水の開通によって、多くの新田が開発されたため、沿線地域での水は次第に不足がちになった。田楽では日照りが続くと水が不足するところがあることから雨乞いの拠点として正保3年(1646)には雨宝山長福寺に豊穣守護の仏である雨宝童子をまつっている。

大手池新田で池が集中していた一帯は、この辺りでは低い土地で、丘陵地からの水筋になっている。また江戸時代から東野、下原方面からの悪水路も来ている。現在でも大雨が降ると、周辺から雨水が集まってきて道路や住宅が冠水することがよくあるのはこうした状況によるためである。これを解決するため、朝日出公園や大手小学校の校地の地下に、大規模な雨水調整池を造成している。昔から水路にあたるところを市街化したので、水調整に多額の費用を投入しなければならないのはやむを得ないことであろう。

こうしたことを考えると「大手」(おおで)の地名起源は「おおくの水が湧き出したり、流れて来たりする地域である」ことが考えられ、田楽砦の大手門との関係はうすいと思われる。

また、春日井市域で古くからの池と考えられるのは、味美の葭池、下原の志水池、昔話に出てくる牛池(大泉寺)、子取池(下原)、機具池(六軒屋)、丘陵の低い土地にある北野池・南野池(春日井原)東野池・北野池・西野池(東野)などである。これらは湧水が低地に自然にたまったところが池になったと考えられる。現在はいずれも埋め立てられて、他の用途になっている。

(2) 農業用から公園池になったため池

高蔵寺ニュータウンの入口にある新池・洞口池は「ため池一覧表」に入っていない。

池は古くからあって現在も同じような景観の池なのに、どうして入ってないのか不思議であった。尋ねてみると、灌漑用のため池として造られて、高蔵寺駅北一帯の田畑をうるおしていたが、高蔵寺ニュータウンの造成に伴って市街化して、田畑がほとんどなくなったため、池の機能が変化して公園池になったという。

昭和40年、新池の一部が埋められて、ニュータウンと高蔵寺駅を結ぶ広い道路が造られた。農地が広がっていた駅前は、バスの発着場、駅前広場、公園と商店や住宅ができて市街化し、灌漑する耕地は激減した。新池は市民の憩いの場とし位置付けられ、遊歩道、四阿(あずまや)、池の浅瀬に飛石、擦木ステップ、八ッ橋、植栽を設けて、水辺を親める工夫がこらされ、散策と休息の場として充実している。

新池の歴史をみると、明治24年の濃尾大震災による玉野用水の決壊による復旧に合わせて、新しい灌漑施設として身洗川を堤防でせき止めて明治26年に築造された。そして、農業用水としての役目を果たした後、昭和56年の都市計画決定によって、新池公園が成立した。池はほぼ昔日の面影を残している。新池は灌漑用が主ではないが、水辺の自然、雨水調整、緊急水源等として、多面的な機能が期待されている。平成23年10月の豪雨では高蔵寺駅が浸水した対策として、新池、洞口池の貯水能力を約2万トン分(中学校プール40杯分)高めて、地域の治水対策に貢献する施設として頼りにされている。

(3) 平地の大型ため池~下原大池

丘陵の小牧面に下原大池と落合池がある。2つとも多くを堤防で囲まれた大きなため池で江戸時代初期に築造された。ともに尾張藩付家老の成瀬氏の給地であるので、ため池新設による新田開発振興策の一環として築造されたと考えられる。

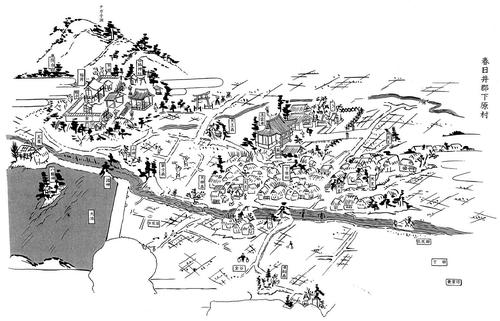

下原大池はかつて上池(土砂沈殿)と下池(ため池)からなり、周囲1里(約4キロメートル)、灌漑面積100町歩(約99万平方メートル)を潤していた。現在は受益面積36.7ヘクタール、貯水量400千平方メートルで、市内最大のため池である。水源は小牧の大草地域で、江戸時代には豊かな山地が広がっていたため、旱ばつの年も米が収穫できなかったことはなく、下原の人たちの暮らしを支えてきた。大池ができる前は、小字の「池下」と「坂ノ下」の間(今の大池の中央部)に、大草川(現八田川)の源流が流れており、この一帯の湿地帯で水田であった所を池にしたという。大池の築造に伴って、池の東側を掘って川を迂回させ、この西一帯を開田、東側も灌漑されて、下原の水田化が進展した。

下原の村絵図を見ると、中央に草屋根の家が集まる下原村の集落があり、左手に広々とした大池が描かれている。池の中に八龍神、堤防沿いに池神と瓦屋があり、右手に四反田、三反田などの田畑が展開している。池の守護神である八龍社は下原の人たちの心の寄り所であり、池祭を毎年行って水利の安定を願ってきた。瓦屋は上池にたまった粘土を利用して瓦を焼いて出荷していた。この家は技術を持った三河の瓦の本場・碧南から移住してきた人である。

明治24年の濃尾大震災では、大池の堤防が大きく崩壊したため、県の補助金を1万余円得て改修工事を行った。これを記念して建てられた「下原大池碑」によると、地元の人たちを含めて延べ6万3千余人をつぎ込んで翌年復旧している。

地元に伝わる池に関する昔話の代表的なものは、「子取池」と「大池のお八龍さま」である。前者は志水池が伝説により子取池と呼ばれるようになり、現在は松原中学校内に石碑が建てられている。中世にはこの辺り一帯に小さな皿池がいくつかあったことがうかがえる。

後者は、「この地域に夕立ちがあるのは、大池から龍が天に昇るから」と昔からいわれている。大池は近在屈指の大きな池として著名であり、現在も機能している。

4 おわりに

春日井市は庄内川の沖積地、尾張丘陵、東部山地が展開する地域である。後の2つの地域は河川の恵みが少ないので用水やため池によって農業を発展させてきた。

中世からため池を活用していた地域があり、近世以降は用水によって新田開発を進めた村が多かった。春日井市のため池は東部山地の谷間に小規模の池が多くあり、小牧面丘陵の平坦地の境に下原大池、落合池などの堤防で囲まれた大きな池が造られた。

市街化の進展とともに市西部では、ため池が廃止される所が多かったが、北部、中部、東部の市街化調整地域ではまだ多くのため池が残っている。

堤に囲まれて水をたたえた一角があれば、「ため池」と思う。しかし、市農政課のため池一覧表に入っていない池がいくつかあって驚いた。こうした池は灌漑する田畑が激減して公園になったり、雨水調整池として造成されて公園緑地課や河川排水課の所管になったものである。

農業用水としてのため池以外の機能で多いのは、水辺の自然環境58(81.7%)洪水調節55(77.5%)緊急水源35(49.3%)であり、次いで憩いの場、歴史文化財、学習の場の順になっている。

ため池は憩いをもたらす親水環境として貴重性が高まっており、市民が気軽に訪れて楽しめるように周辺環境を整備して、活用を促進することが期待される。

【参考文献】

『ため池の自然観察入門』1994合同出版

伊藤守雄『しもはら』1971

竹山増次郎『溜池の研究』1958有斐閣

『庄内川流域史』1982建設省中部建設局

白井善彦・成瀬敏郎「我が国におけるため池の利用と保全」『地理科学』38番1号1983

内田和子『ため池』2008農村統計協会

『尾張旭のため池』1922尾張旭市教育委員会

『愛知県ため池保全構想』2007愛知県農地計画課

『ため池保全計画』2012春日井市農政課

『治水の取り組み』2012春日井市河川排水課

『下原土地改良事業』1998下原町

『春日井の地名』1977春日井郷土誌研究会

郷土散策

白山信仰40 春日井を通った三山道中その13

村中治彦 市文化財保護審議会委員

今年は富士山が世界遺産に登録され、日本の富士山から世界の富士山となった。富士山、白山、立山の日本三名山を一度に巡って、禅定登山する三禅定について調査してきた小生にとっても嬉しい限りである。現在、小生の手元に三禅定の資料7例が残っている。

今回は、7例の内から春日井を通っている3例を紹介して、このシリーズを終了したいと思う。

(その1)武豊町三井家所蔵の『三禅定道中覚帳』によれば、白山先達の案内による右廻りルートで、享和元年(1801)6月16日に長尾村を立ち、同7月13日に帰着している。

道中記の冒頭に「一 長尾ヨリ名古屋へ 拾里 一 名古屋ヨリせきへ拾里……」とある。名古屋ヨリせきのところで、春日井市域を通過する木曽街道を通ったものと推測される。

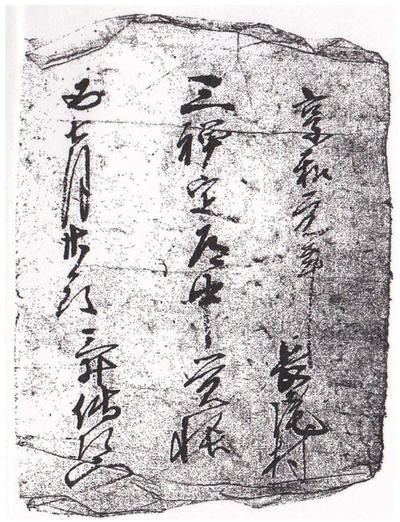

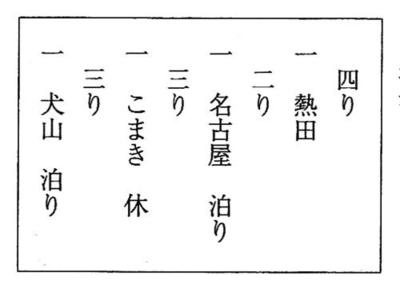

(その2)東浦町緒川新田の戸田家には、3冊の道中記が伝わっている。その内の1冊は表紙を欠くが、文化4年(1807)と推測される。最初の頁は下図の通りである。名古屋から木曽街道を通り、味鋺原新田・春日井原新田・牛山村等の春日井市域を通過し、小牧宿で昼食休憩をとったものと思われる。

6月21日に緒川を立ち、同26・27日と白山登拝をし、7月3日・4日と立山・同16日・17日と富士山をそれぞれ登拝している。この場合も、白山先達による右廻りルートをとっている。

戸田家には、この他に嘉永7年(1854)と安政2年(1855)の道中記が所蔵されている。この2冊とも名古屋から美濃路・中山道北国脇往還・北国街道から越前馬場へと向かっており、春日井市域は通っていない。

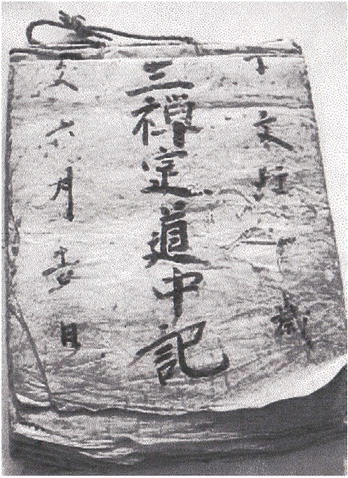

(その3)知多市の伊藤家にも、三禅定道中記が3冊伝えられている。その内の文政10年(1827)に伊藤藤右衛門によって書かれたものを紹介する。

6月19日に古見村の妙楽寺を立ち、富士先達の案内による左廻りルートをとっている。7月22日に犬山より名古屋へ出て1泊している。このとき、木曽街道を通り春日井市域を通過したと推測される。

同月23日に古見の妙楽寺へ帰着し、35日間の旅を終了している。この道中記には、同行の人数や名前などは書かれていない。

他に、明治13年(1880)の『三禅定道中確』の筆者は明らかでなく、永平寺参詣以後の記載がないため、春日井市域の通過も不明である。また、明治40年(1907)6月、伊藤孝義により書かれた『三山道中日記』によると、同行者は8名で鉄道や汽船を利用し、日数は15日間となっている。永平寺参詣後は福井から米原経由で名古屋駅まで、鉄道を利用している。

【参考文献】

『古文書と絵図の語る村と人々』(知多市歴史民俗博物館)

【協力者】

津田豊彦氏(名古屋郷土文化会会長)

長野修二郎氏(知多歴史民俗研究会)

武豊町歴史民俗資料館

私の研究

安食荘の里の位置と東限について

高橋敏明 長谷川保

はじめに

安食荘は、春日井市西南部から名古屋市北区北部にあったとされる荘園である。その徴税のため土地の調査した、1143年の検注帳が、領主の醍醐寺に残されている。平安末期の荘園の詳細がわかる、県下でも希少な史料であり、所属した里の現所在地を推定(現地比定)する研究が、専門家により行われてきた。この文書は、市内の荘園の詳細を知ることができる、唯一の史料でもある。

検注帳には、境界、里の属する条・名称と36分割された町(坪)の数と名称、各町の地目と面積・領主名・在家数等のほか、「原山」が五里あったことなどが記載されている。

1 「里」の位置

名称のある里の現地比定を、広範囲にわたり示されたのは、水野時二、金田章裕、弥永貞三・須磨千頴の各氏である。図示された里数はそれぞれ、19、15、19である。検注帳記載里の中で、所属条が確実で、最も多いのは18条の7里であるが、この条は、どの案も全ての里の位置を示している。また、本市としては、どの案も、18条の数か里を本市域に比定していることで、注目される。本論では、18条の里が、本荘園の東限を画す位置にあったと考えられる点で、注目する。

(1) 水野案

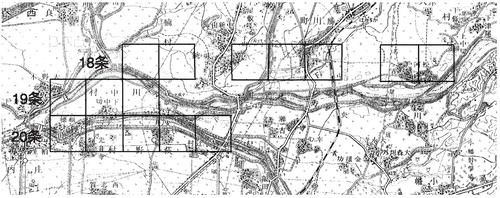

『尾張の歴史地理』中編(1961)で、里ごとに各坪の地目等を図化した復原図を作成し、里の景観を述べながら、詳細な検討を加えている。その上で、地名を重視しつつ、現地形や旧河道などから、里の位置を地図上に図示している。ポイントとなった地名は、本市周辺では、馬賀里=味美、賀智里=勝川、味鏡里=味鋺、水別里=水分橋である。その後、『条里制の歴史地理学的研究』(1971。註1)で修正案(図1)を示されたが、各里の配置に変更はない。

この案で最も東は18条の石河里で、東限は、現在の春日井市松河戸町の観音寺西辺りである。

水野案は、現地名と里名の関連性を優先することで、検注帳の記載順を無視することとなった。このため、上村喜久子氏は「尾張三宮熱田社領の形成と構造」(1972。註2)で、1流路の変遷が著しいこの地域で、現地名との比定は確証とはなりえない、2記載順に従い各里を東から西に連続させると、地理的にも自然な配置となる、3このような配置にすると、各領主の所領に連続性が浮かび上がってくる、ことなどを指摘し、批判した。

(2) 金田案

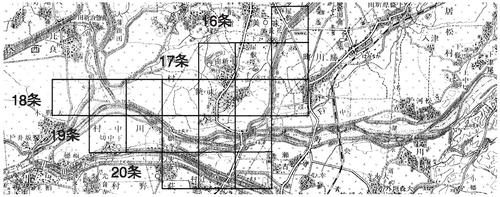

上村氏と同じ観点から、対案を示したのが、金田章裕氏である。『条里と村落の歴史地理学的研究』(1975。註3)において、「残存する数詞の付いた小字地名から推定される条里界線を条里地割分布図に記入してみる・・・。この条里界線に従って、各条ごとに里を検注帳案の記載順に東から西へ、現・旧河道、微地形、土地利用を勘案しつつ比定していくと・・・比較的無理の少ない一案が得られた。」として示されたのが図2の案である。同案では、里の連続に途切れがあるが、「原山」里で充当できるとしている。

この案で最も東は18条の水別里で、東限は、水野案よりさらに東となり、現在の春日井市中切町の八幡神社辺りである。

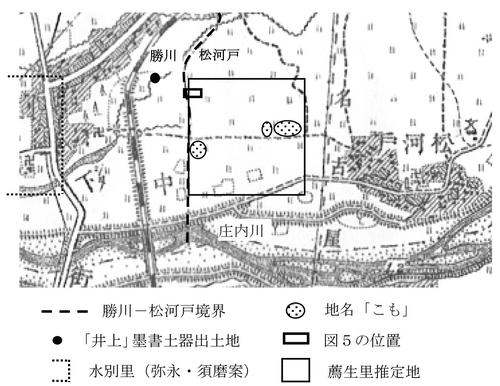

(3) 弥永・須磨案

この案(図3)は、「醍醐寺領尾張国安食庄について―新発見の相論絵図をめぐって―」(1983。註4)に示されたものである。検注帳記載事項を、里ごとに図化し、1「安食荘主要部分の景観を、出来るだけ矛盾のない、誰にでも納得出来る形で紙の上に描き出」した上で、2「そこに浮かび上がった図形を、里名と現在地名との対比、地形、遺存坪名その他を考慮にいれることによって、地図上に確実に措定」し、3東西南北に隙間なく連結して一定のまとまりを形成していたと考えられることを前提にして、記載順に東から西へ並べると、地目等が最も自然な形でつながる、としている。そしてさらに、各坪の所領の分布状況も、その妥当性を証明しているとしている。詳細図は、本誌第23号(昭和59年6月)にも掲載されている。

この案は、現在のところ最も説得力のある説とされている。

この案で最も東は18条の水別里で、金田案と同じであるが、東限は、現在の春日井市勝川町3丁目の愛宕神社辺りである。

図1 水野案(『条里制の歴史地理学的研究』の比定図を「明治24年測図に鉄道補入 大日本帝国陸地測量部」の地図に重ねた。以下の案も同じ。)

図2 金田案(『条里と村落の歴史地理学的研究』参照)

図3 弥永・須磨案(「醍醐寺尾張国安食庄について-新発見の相論絵図をめぐって-」参照)

2 荘の東限について

(1) 3案の比較

同一史料を使用しながら、18条の里配置や荘の東西の境(各案とも荘境界を論じているわけでないが)に限っても、3案には相当の違いがある。東境について、提示図の東端を「東限」とした場合、水野案は「松河戸町の観音寺辺り」、金田案は「中切町の八幡神社辺り」、弥永・須磨案は「勝川町3丁目の愛宕神社辺り」で、最大2,600メートルほど(4里分)の開きがある。

検注帳では、「四至 東限薦生里西畔 南限山田郡堺河 西限子稲里東畔 北限作縄横路」とあり、安食荘の東西南北の境は、明確である。しかし、現地比定する場合、南限の「山田郡堺河=庄内川」では、全員が一致しているものの、東西と北の境は、不明(水野氏は「西限子稲里」を「稲生村(現名古屋市西区)の東の畔道が境であったらしい」としている。)である。唯一明確な南限も、自然堤防の時代、河道は変遷著しかったはずであり、それを現在の地形から正確に比定することは、不可能である。結局は、各里の現地比定上、あらかじめ東西南北の荘境を設定することができないことが、3案の大きな相違(特に東西境)の原因である。

ただし、南北の荘境については、里の所属する条からほぼ確定することが可能である。検注帳からは「16条」から「19条」にまたがっていたことは、確実であり、これをもとに春日井郡の条里の1条の北の境界線をひくと、丹羽郡との郡境に一致するため、水野氏、弥永・須磨氏とも、条の位置設定については、ほぼ見解の相違はない。両者の相違は、下中切村初ノ坪(名古屋市北区中切町)を里の「1番目」の坪とみるか、「8番目」とみるかにあるが、千鳥型の坪並びを前提とした場合、約90メートルの差はあるものの、荘の南北の境界は、ほぼ確定することが可能である。

(2) 東限の「薦生里」について

検注帳は、「東限薦生里西畔」としており、荘の東境界線を比定するうえで、薦生里の位置は、重要であるが、現在までのところ、研究者の間では、不明とされている。

「薦生里」の読み方について、水野氏は、前掲書(1961)では、「くさよもぎはえり?」とし、「「くさよもぎ」とよぶ牧草が生えていた空閑地であったのが、条里の里名になったのであろう。」としている。これは、漢和辞典によると思われるが、その出典は、中国の古典である。

国語辞典の室町時代編では、「薦」は「こも」(マコモ)としており、上村氏のいわれる「こもうり」(『新修名古屋市史』第1巻)か、「こもふり」とするのが、妥当であろう。

その遺存地名と思われる地名が、春日井市松河戸地区の西部にあるので、紹介する。

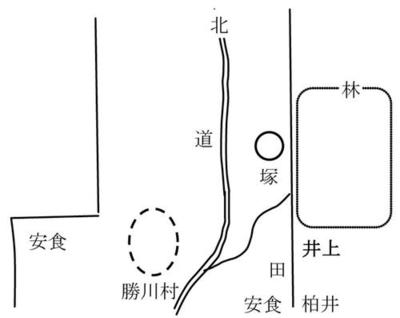

かつて、筆者長谷川の家の田が、松河戸町字細木3719番地(現在の愛知電機株式会社の北)にあったが、筆者の親は、この田を「こもの田んぼ」といい、字名「細木」について、「この辺りは、〈細木〉なんかでない、昔から〈こも〉だ」といっていた。筆者高橋も最近、同社内の北西あたりを「こも」、同社外の北東辺りを「西こも」「東こも」といっていたことを、松河戸の複数の人から確認している(図4参照)。

地名「こも」は、地元の研究会で収集した江戸時代の3件の文書でも確認できる。『寛政元年越高田地くじ引役帳』(1789)には「こ毛」、『午暮金銀出入覚帳』(1795)にも「こ毛東五つ」、『田畑宅掟米収集帳』(年不詳)にも「こも」が記載されている。『尾張徇行記』松河戸村の項にも「西田面の字」として「コモ田」をあげている。この地名は、前掲会社周辺の伝承地名と同一と考えられる。

また、これらの文書での地名の表記法をみると、仮名のみ、漢字のみ、漢字と仮名の3通りがある。これからすると、「こ毛」の「毛」を変体仮名とすれば、読みは「こも」となり、漢字とすれば、「こもう」である。後者の場合は「薦生」と同じ読み方となる。いずれにせよ「こも」と「こもう」は極めて近く、当初は「こもう」であったのが、後世より発音がしやすい「こも」になったとも考えられる。

「薦生」は、「菰が一面に生える」湿地が起源と思われるが、かつての「こも」地区は、松河戸の集落の西に広がる、一面の水田地帯であり、ここが「薦生里」であった蓋然性は高い。

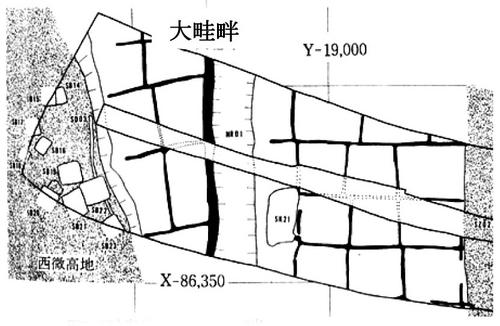

なお、「こも」地区の北に接する、町田(小字)地区で行なわれた町田遺跡や松河戸遺跡の発掘調査報告書(註5)によれば、15世紀代に遡りうる条里制遺構(水田面)や、12・13世紀まで遡る可能性も十分考えられる水田面が確認されている。

里名はさておき、6町(109メートル×6)間隔で並ぶ里の境界線は、3案とも、ほぼ現在の愛知電機株式会社の西脇の南北道近くに引いている。この道は、江戸時代にまで遡ることのできる醍醐荘勝川村と柏井荘松河戸村(『寛文村々覚書』)の境界であり、「こも」地区に「薦生里」があったとした場合、「薦生里西畔」は、この辺りであったと考えられる。また、町田遺跡の発掘調査では、この南北道と重なる位置で、条里遺構の町(坪)の境と考えられる「大畦畔」(図5)が確認されており、これが「薦生里西畔」であった可能性は高い(図4参照)。

検注帳は、東西の境界線を、自荘の里でなく、荘外の里の畦としている。自荘域を画するのに他荘の里名を利用しているのは、最東端・最西端は、名称のない「原山」の里であったためではないかと思われる。本論が推定する薦生里と、弥永・須磨案で東端とする水別里の間には、ほぼ1里分の空白があるが、水別里の大部分は荒地(註6)で、それが東へ続いていた可能性が高い。

一方、西端の頚成里は、ほとんどが田であるが、西端は荒地である。荘全体を概観すると、この荒地が同里の西方へ続き、頚成里の西も「原山」であった可能性は十分に考えられる。

なお、須磨氏は、安食荘の東端について、「醍醐寺領尾張国安食庄絵図補考」(註7)で、検注帳当時は水別里までであったが、300年ほど後の「安食庄絵図」の頃には、東へ1里分拡大していたとされている(註8)。これに対し、本論は、荘域自体の拡大ではなく、荘域内で東へ開墾が進んだだけと考える。

図4 地名「こも」等の位置図(前掲地形図使用)

図5 町田遺跡の大畦畔(『年報昭和62年度』愛知県埋蔵文化財センター1988より。註10)

図6 安食荘絵図の略図(部分)

(3) 「井上」について

須磨氏は、本誌第24号(昭和59年9月)の「安食庄の古絵図について」で、絵図記載の「安食」地区の現地比定をされ、絵図の「安食」と「柏井」の境界線を江戸時代の勝川村と松河戸村の境界線あたりに比定する案を、最有力としている。絵図(図6参照)では、その境界線の「柏井」側に、「井上」の記載がある。境界線確定の手がかりになると考えられるが、現在のところ、この地名の伝承は確認できていない。

しかし、地名「こも」が記された2つの文書に、「井ノ上」が記載されている。『午暮金銀出入覚帳』(1795)に「井上西わり」、『田畑宅掟米収集帳』に「井上」「井上川くち」「井ノ上」とある。『尾張徇行記』でも「西田面の字」として「井上」をあげている。現在までの伝承がないので、位置は不明だが、江戸時代、松河戸村の水田地区に「井上」という地名があったことは、確実である。

また、勝川遺跡(註9)では、南東山古墳の南の苗田地区から、9世紀後半の「井上」記載の墨書土器が出土している。位置は、勝川と松河戸地区の境界線の西約80メートルである(図4参照)。発掘調査報告書では、「井上」が人名か地名か断定していないが、同時期の土器の「井手」(水利地名の可能性に言及)との関連も指摘している。地名とした場合、出土地近くの地名と見るのが妥当であろう。

850から900年、1400年代、1795年と、相当の時代間隔はあるものの、3つの「井上」が同一地名である蓋然性は、かなり高いと考えられる。

であれば、絵図の「井上」は、現在の松河戸地区と勝川地区の境界線の東にあったと考えるのが妥当であり、この境界線が「安食」の東の境界であったということになろう。

最後に、本論執筆にあたり、ご協力いただきました、松河戸誌研究会の会員の皆さまを始めとし、地元の方々にお礼申し上げます。

註1 大明堂

註2 『日本歴史』294

註3 大明堂

註4 醍醐寺文化財研究所『研究紀要』第5号

註5 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第9集『町田遺跡』愛知県埋蔵文化財センター1984年94ページ及び同第48集『松河戸遺跡』同1994年2ページ

註6 『郷土誌かすがい』第23号1984年3ページの「第1図」を参照されたい。頚成里についても同じ。

註7 醍醐寺文化財研究所『研究紀要』第7号1985年

註8 この絵図は、「勝川村」のある区域を「安食」としている。須磨氏は、ここを検注帳当時の広域の「安食庄」と同じ名称にされているため、理解しづらい点がある。

註9 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第29集『勝川遺跡4』愛知県埋蔵文化財センター1992年106ページ

註10 資料提供者(公財)愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター

事務局だより

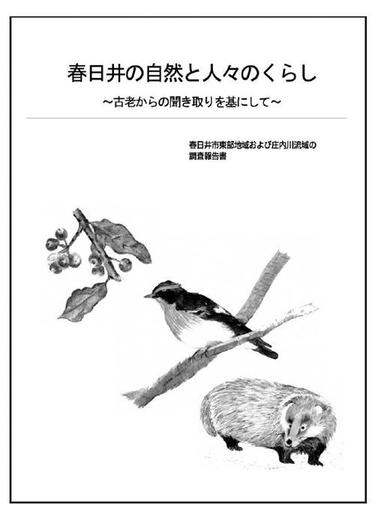

「春日井の自然と人々のくらし~古老からの聞き取りを基にして~」を発行しました。

平成24年9月に春日井市東部地域及び庄内川流域での聞き取り調査結果をまとめた報告書『春日井の自然と人々のくらし~古老からの聞き取りを基にして~』を発行しました。内容は、平成11年から平成22年までの間行った聞き取り調査に基づいて、かつて地域にあった自然と、その自然を利用した人々の暮らしぶりを紹介しています。

また、報告書の発行に併せてその内容を紹介する展示を平成25年1月中旬から3月初旬にかけて民俗企画展として行いました。

これまで、平成6年から9年にかけて廻間地区を中心に聞き取り調査を進め、その成果を平成15年3月に報告書『廻間の食と暮らし』にまとめ、発行しました。

その後も断続的に聞き取り調査を進め、平成17年より市内東部地域および庄内川流域に在住するお年寄りの協力を得ながら、調査を行い、その成果をまとめたものが今回紹介する『春日井の自然と人々のくらし~古老からの聞き取りを基にして~』です。

内容は、第1章「動物」、第2章「植物」に分け生き物の種類別に人々との関わりをまとめてあります。

『廻間の食と暮らし』では、1つの地区で時間をかけて習俗について網羅的に聞き取りを進めましたが、この「春日井の自然と人々のくらし」の元となった聞き取り調査では自然を活用した昔の「くらし」ぶりを聞き取り、記録することを主眼に置きました。

聞き取り調査は、その時代を生きる人々個人の人生から、その方が生きてきた時代の特徴を記録し、生活や地域の状況を後世に残す為のものです。自分史や自伝などとの違いは、できるだけ複数の個人から聞き取りを行い、記憶の誤りや意図的に不都合な事実を語らないなどに左右されない、記録としてより正確な情報を提供し、誤った認識を広めないようにする努力をすることです。また、文献等での裏付けもできるだけ行う必要があり、時間と手間がかかります。そのため、聞き取り調査の結果を取りまとめる作業は、各種文献やそれまでの調査結果や学説等に精通している必要があり、単に記録を羅列し、まとめるだけでは成果として認められません。

「民俗学」と聞くと、多くの方は昔の道具の収集を思い浮かべると思われますが、実際には、その道具をどのような目的で、どのように使用し、いつ頃(そして、できれば「いつごろからいつごろまで」)使われていたかを聞き取り調査で調べ、複数の地域での調査記録と比較し、他の地域の使用状況などと比較し、把握して初めて「学術的な成果」として認められるのです。当市での取り組みは、必ずしも体系的に取り組んでいるとはいえない状況にありますが、収蔵品の展示と併せて、地域史の流れを少しでも伝えることができるよう、今後も聞き取り調査に取り組んでいきたいと考えています。

最後に、長く当市の聞き取り調査に取り組んでいただいた脇田雅彦氏は本年3月に永眠されました。これまでのご尽力に感謝の意を表するとともに、ご冥福をお祈りします。

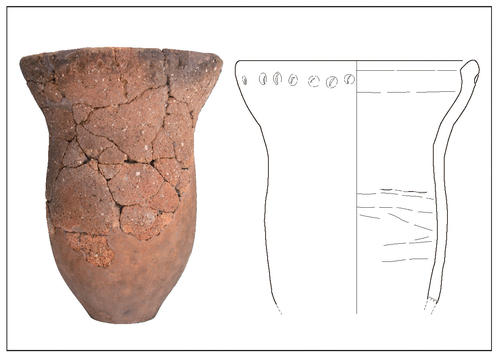

庄名町字川端地内出土の縄文土器について

1 出土経緯

庄名町は、春日井市域の北東に連なる山麓に接する標高約45から50メートルの高位段丘(小牧面)上に位置し、西側を内津川が北から南へ流れています。庄名町地内では平成23年度以降、区画整理事業に伴う土木工事が順次施工されていることから、市教育委員会では道路予定地を中心として継続的な試掘調査を実施し、遺跡の有無を確認しています。今回資料紹介を行う縄文土器も平成24年11月の試掘調査によって出土したものです。出土地点は、庄名町字川端地内の水田で、地表下約80センチメートルの河川の氾濫堆積層に含まれていました。氾濫堆積は室町時代の頃に発生した洪水等に伴うものと推定され、縄文時代とは4,000年以上の時期差を伴います。したがって、本来は別地点に存在したものが、洪水を含め何らかの理由により当地点にもたらされ埋没したものと推定されます。付近に想定される縄文時代の人々のムラの跡については、今後の調査による検討課題となります。

2 縄文土器の特徴

出土した縄文土器は今から約3,000年前(縄文時代後期)の深鉢とよぶ形の土器で、現在では鍋に相当する煮炊き用の調理具です。底の部分を欠いていますが、全体の約2分の1の破片が残っており、大きさは口径19.2センチメートル・高さ26センチメートル前後と推定されます。深鉢としては小形の部類に属しますが、内面にはおこげの跡、外面はくり返し熱を受けたことにより赤色に変色しており、煮炊きに使用したことは間違いありません。具体的に何を調理したかは分かりませんが、調理の用途に応じて大小の土器を使い分けたと推定され、縄文時代の人々も家族で温かい食事を囲んだ様子が想像されます。

3 縄文土器の出土事例と分布の傾向

春日井市内には既に失われたものを含め約200か所の遺跡が所在し、その内、集落遺跡は全体の約3分の1を占め、大部分が庄内川流域に集中しています。時代別にみると弥生時代後期以降集落遺跡は増加傾向にあり、鎌倉・室町時代にかけて現在の春日井の原形となるムラが現れます。

神領絲田遺跡・大留六反田遺跡において、炉跡を伴う竪穴住居が確認されていますが、縄文時代の住居跡として確実な事例はわずか2例にとどまります。その他、松河戸遺跡において石を集めた集石遺構・土坑が確認されているのみです。一方、勝川遺跡・町田遺跡・篠木遺跡・明知町等では縄文土器、高座山頂・牛山町等においては石鏃等の石器が出土しており、間接的に人々の存在を示す遺物の出土地点は10か所程度を数えます。

縄文時代の人々の足跡は市内に点在していますが、その多くが庄内川流域に偏った分布傾向を示しています。春日井市内で稲作が始まるのは今から約2,300年前(弥生時代前期)の松河戸遺跡が最も古い事例として確認されているので、縄文時代の人々が河辺に暮らした理由は、安定して水を得ることと稲作以外の生業として漁労が大きな割合を占めるものと推定されます。

4 まとめ

わずかに1点のみの出土事例ですが、市内では縄文土器の出土事例が希少であることや従来出土事例が集中した庄内川流域ではなく、山寄りで出土した点に分布上の大きな特徴と意義があります。庄内川流域の漁労を中心として暮らした人々と山での狩猟を中心に暮らした人々が存在した可能性を示しており、相互に特産物を物々交換し、協力して暮らしていたのかもしれません。今後の試掘調査では縄文時代の人々の暮らしに迫る調査成果を得ることにより、春日井市の歴史に新たな一頁を刻むことが期待されます。(事務局)

発行元

発行 春日井市教育委員会文化財課

郵便番号 486-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話番号 0568-33-1113