郷土誌かすがい 第61号

平成14年10月15日 第61号 ホームページ版

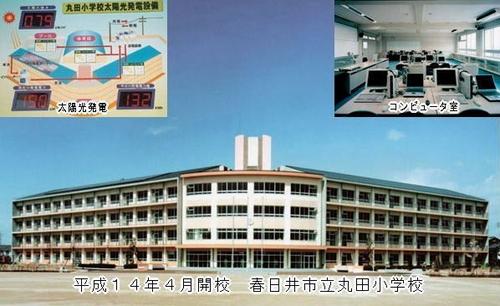

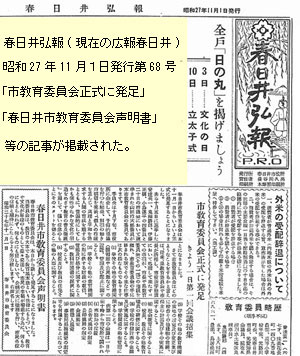

春日井市教育委員会設置50周年

春日井市教育委員会が誕生して50周年を迎えました。この記念すべき年に、最新の設備を備えた丸田小学校が新設され、開校を迎えました 。

さて、この市教育委員会の成り立ちを 、『春日井市史』から紹介します。

「教育委員会法が 昭和23年に施行されたが、都道府県及び5大都市以外は 、同27年11月1日をもって設置された 。同27年10月5日、教育委員の 選挙が県下一斉に行われ、春日井市教育委員会が 発足した。委員5名、任期4年(内1名は 市議会より選出)。しかし、教育委員会法には地方の 行財政の実際とは、ややも すればマッチしない点が反省され 、昭和31年6月『地方教育行政の 組織及び運営に関する法律』が公布されて、委員の 公選制を廃して任命制とした。これによって、委員は 市長が議会の同意を得て任命することとなり 、教育予算の編成権は 市に、また、教職員人事は地教委の内申をまって県教委が行うことに改められた 。

なお、教育の 中立性保持のため、委員は3名以上同一政党に所属してはならない。また、1名は 議会議員中より選出の条項を廃した。」

(注)当時の市立小学校14校、中学校5校

現在は市立小学校38校、中学校15校

事務局

私の研究

お蚕さまの糸をたどって 押沢台小学校総合学習の実践より

堀尾久人 押沢台小学校教諭

7月15日(月曜日)、本校の3年生39人は、蚕の糸とり体験をしました。 木附町在住の右高さんから、毛蚕(卵から孵ったばかりの幼虫)をいただいたことをきっかけに、担任(銅城智恵美教諭)は、蚕の飼育を通して、子どもたちと一緒に、人間と自然との関わりを追究しようと考えました。以下、担任が折に触れて発行した『カイコだより』から、活動を紹介します。

5月20日

「卵が届いた。いよいよ飼育にチャレンジだ」

小さくていっぱーいあって、うまれてくるのが楽しみです。ごまみたいでかわいいです。(A男)

5月23日

「黒い卵が灰色になったよ!そして少しずつ幼虫が出てきた。」

カイコのあかちゃんがうまれました。けごというそうです。かわいいともいえるし、きもちわるいともいえました。(B女)

6月3日

「カイコが動かない!大丈夫かな?脱皮する準備をしているんです。この様子を眠(みん)といいます。」

ずーっとねむってて、お腹がすかないのかふしぎ。(C男)

6月11日

「四齢にはいったようです。」

耳をすませると、シャリシャリと聞こえます。時々、ザアザアと聞こえます。(D女)

朝の「カイコタイム」は、子どもたちにとって楽しみな時間になっています。

ふんやえさのお世話が終わると、大きさ比べをしたり、茎の綱渡りをさせたり、手に這わせてみたり。その中で、実に様々な発見をして驚かせてくれます。

横でリコーダーを演奏して聴かせては、「カイコのお気に入りの曲はaaだよ。」と言っている子もいるんですよ。(担任)

6月18日

「五齢に入ったよ。びっくりするぐらい食べるよ!」

自分のカイコのぶあつさは5ミリで長さは3センチ5ミリでした。あつさが5ミリもあるなんて思ってなかったから、大きくなったしょうこです。(E子)

6月24日

《F子さんの自学ノート》 → → → →

・・・ちょっと奇妙なのは、カイコの背中の色づけです。はじめは誰もやろうとしませんでしたが、一人が塗ったのをきっかけに、あっという間にカラフルカイコへ変身!本当に色の付いた繭が出来るのでしょうか?(担任)

6月25日

「感動!繭が出来た」

おしっこをしたあと、まゆになっていた。まゆをつくりはじめてすぐは、とうめいだった。一日たったらすごい白になっていた。(K男)

思いもかけない所で繭をつくってしまったカイコもいます。箱のすみや、狭い所で実に見事な繭玉を作っていきます。まさに芸術作品です。カイコがちょっと苦手だった子も、繭を作り始めると、うれしそうにじっと見入っています。(担任)

6月27日

「育てた繭をどうしよう?」

子どもたちが一番悩んだことです。初めは「殺して糸を取るのはかわいそう」というのが、大半の意見でした。育てていく中で「カイコは桑の葉しか食べないこと」を実際に見てきて、「カイコが一所懸命つくった繭玉を、何らかの形で残して大切な思い出にしたい」という意見に傾いていったようです。「僕たちは魚を食べてるよ」といった発言も出て、人間は他の生き物の命をいただいて生きているんだということに気づいたようです。ペット状態でかわいがってきた蚕をどうするか?という場面で、自分たちに委ねられた命について考え、葛藤し、自分なりの結論が出せたことは、子どもたちの成長だと思います。(担任)

7月15日

「感動!感激!感謝!それぞれの思いを抱いて、繭からの生糸取り・真綿取り」

「足踏み座繰(ざく)り機に挑戦!」

庄名町在住の松本さんと神戸さんを講師に迎えて、足踏み座繰り機に挑戦。

光沢のある真っ白な糸が枠に巻き付いていく様子に、みんな感動しました。

「養蚕農家の生活」お話

保護者の梶間さんから、養蚕農家の子どもとして育った体験をお話していただきました。帰るとすぐにお手伝いをしたこと、煙を吸うと糸を吐かなくなるので花火を楽しんだ経験がないこと、鼠を追い払うために、時には子どもより猫を大切に扱っていたこと等の話は、子どもたちにとってとても印象深いものでした。

「手作り糸巻きで挑戦」

手作り糸巻きは、2から3人のグループに分かれて試行錯誤しながら作りました。自慢の糸巻きを使ったのに、糸がすぐに切れて苦労しました。

「真綿取りに挑戦」

まさに挑戦!でした。煮た( )繭からさなぎと脱皮殻を取り除いて広げていきます。子どもたちにとっては、大変な作業でした。真っ白だった蚕が茶色のさなぎになっていて、しかも煮てあるのですから。(担任)

3年生の子どもたち、そして担任は 約2か月間、蚕の世話に 没頭しました。格闘していたと言っても 過言ではありません 。そこまでして得た成果は何でしょうか ?『カイコだより』最終号に 、担任は次のように記しています。

「大切に育ててきたカイコの命を自ら奪うことのつらさ。繭から光沢のある綺麗な糸を取り出した時の感激。大事なカイコの命と引き替えなんだから一所懸命糸をとろうとする姿。それぞれの思いを抱いての 糸取り・真綿取りでした。子どもたちの『カイコへの手紙』を読むと、一人ひとりの 想いが伝わってきます。

私も多くのことを学ぶことが出来ましたが、それ以上に子どもたちは色々なことを学び感じ取ってくれたと思います 。」

郷土の自然

中央分離帯と帰化植物

冨田彪 春日井市立坂下小学校長

1はじめに

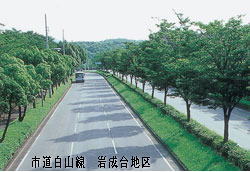

5月を過ぎるころとなると、道路中央分離帯の雑草が急に勢いを増してくる。春日井市内の主要道路では、各種帰化植物の群落が特に人目を引く。例えば、国道19号線若草通1から坂下町6にかけてはヘラオオバコが 、市道白山線にはブタナ、シロバナマンテマ、ツボミオオバコが、といった具合である。とりわけ国道19号線のヘラオオバコの大群落は壮観である 。

季節によって見られる雑草は 変わってくるが、この2つの主要道路では 他にもシマスズメノヒエ、ヒメコバンソウ、 ホソムギ、ヤクナガイヌムギ、カラスノチャヒキ、セイヨウノコギリソウ、 ウラジロチチコグサ、マツヨイグサ、アレチヌスビトハギ、ワルナスビなど多数が確認できる。また、市道白山線岩成台地区や藤山台地区の中央分離帯のように大きな街路樹がある部分と、そうでない部分とでは植生が若干異なる。いずれにしても、中央分離帯は帰化植物の宝庫といっていいくらいにその植生は多様である 。

2植物遷移と雑草の生態

なぜ帰化植物が中央分離帯に好んで集まってくるのだろうか。まず初めに、植物遷移のしくみと雑草の生態について触れておきたい。

アカマツの場合は、明るい裸地ができるとすぐに芽を出し、人が絶えず山を攪乱し続けている限り安定して松林は続くが、人が手を加えなくなると広葉樹が侵入し、いつの間にか松林が消滅するといった生育スタイルをとる。

ヒメジョオン、オオアレチノギクのような帰化植物は、隙間を見つけて一時期、一大勢力を張るが、ススキなどが生え出すと、いつの間にかなくなってしまう。言い換えれば、在来種が何らかの理由でそこにない、そんなニッチを帰化植物が占めるのではないか。彼らは決して強い植物ばかりではない。むしろ弱いものもある。これは耕地雑草にもいえることである。

雑草は人がつくり出し、栽培しているのだといってもよいくらいで、人が手を出すと(耕地化)、必ず雑草が生えてくる。しかし、人が手を加えなくなれば、そのうちに雑草は消え去り、多年草の野草に置き代わっていく。そして、後は森にまで遷移していく。基本的には森の中に雑草は生えないといってよい。

また、違った立場から見ると、過窒素を好む雑草タイプの帰化植物と、貧栄養を好む山野草型帰化植物がある。ハルジオンやヒメジョオン、アレチマツヨイグサは富栄養型、ヤナギバヒメジョオンやオオマツヨイグサは貧栄養型といえそうである。今では、オオマツヨイグサは山奥の高原にしか見ることができなくなった。

そんな中でも、きっちりと日本に定着した帰化植物がたくさんある。キショウブ、ムラサキカタバミ、シロツメクサ、ニワゼキショウなどはそのような部類に入る。帰化植物は突然見慣れぬ場所に、わっと生え出すので私たちの特別の注意を引くのではないだろうか。

注ニッチ(niche)=植物生態学で使う言葉で、空間、空き地、またはそこを占有する植物の塊のこと

3中央分離帯への帰化植物侵入と勢力拡大

こうしてみてくると、中央分離帯に帰化植物が集まるのは次のような理由が考えられる。

- 分離帯に樹木を植栽するときに施す肥料や客土に帰化植物の種子が混じっている。特に牛糞たい肥等には外来牧草の種子が混入している可能性が高い。

- 周りがアスファルトやコンクリートなので他の雑草があまり入り込めず、競争相手が少ない。そこに劣悪な環境にも耐えることのできる帰化植物が勢力をふるう結果となる。

- 草刈りや施肥など、人の手が適宜加わるため野草化が阻まれ、結果として帰化雑草が繁茂する。このほかにもいろいろな要因が考えられるであろう。帰化植物は、基本的にはパイオニア植物が多く、ほかの植物が生えない場所に一番乗りをしてくる草たちである。一時期、爆発的に増えて、その後なくなってしまうものも多い。

4中央分離帯に見られる主な帰化植物

ここで、春日井市内の道路中央分離帯に見られる主な帰化植物のプロフィールを紹介しておく。

ヘラオオバコ(オオバコ科)花期6~8月

ヨーロッパ原産の 多年草。葉はいわゆるヘラ形で、オオバコに比べると細く、上の方に立ち上がっている。幕末期の 渡来といわれ、今では日本全国に 帰化する。花茎は20から70センチメートル。花穂の下の 方から順々に咲いていくが、開花している部分の幅が狭いので、花は実と蕾の間に鉢巻き状について見える。地味な 花で美しさは感じないが、群生したものはなかなか見ごたえがある。開花期間が長い 。

ツボミオオバコ(オオバコ科)花期5~6月

北アメリカ原産の 一から二年草で、葉や茎に細かい毛が密生する。花茎は10から30センチメートル。開花期間はほんのわずかで、開いた花びらはすぐに閉じてしまうことからこの名がついている 。

ブタナ(キク科)花期5月

ヨーロッパ原産。昭和の初めにわが国に侵入し、はじめは牧場を中心に、そして今では全国に広がっている。花の感じがタンポポによく似ていて、タンポポモドキの別名がある。花茎は50センチメートル以上にもなり、途中で枝分かれするなど、全体の様子はタンポポとはかなり違っている。群生して開花したものは美しい。

シロバナマンテマ(ナデシコ科)花期5月

江戸時代、 園芸植物としてヨーロッパから導入されたが、今では乾燥しがちな砂地に広く野生化している。 本来は紅色に白い縁取りのある花であるが、 全体が白花のものをシロバナマンテマと呼ぶ。

5おわりに

国道19号線の大和通付近には毎年5月の終わりころになると、中央分離帯が一大花壇にでもなったかのように黄色の花で埋めつくされる。これはオオキンケイギクで、やはり帰化植物である。10年ほど前、市の道路課が一度だけ数種類の草花の混合種子を 蒔いたという。今ではこの場所の環境に適応したオオキンケイギクのみが選択的 に 残って定着し、分離帯を毎年美しく飾っているのである。他の雑草をおさえながら同時に景観を 保つのに成功したよい例であろう。このような場合、在来種の生態系を 撹乱するような強害草をうっかり導入することのないよう注意することが肝要である 。

郷土探訪

春日井をとおる街道19 尾張国絵図の交通路

櫻井芳昭 市文化財保護審議会委員

1はじめに

「最も古い尾張国絵図が新たに見つかった」と平成5年5月の 中日新聞夕刊1面に大きく掲載された。淡い色調で、バランスの 取れた美しい国絵図である。早速、買い求めて読んでいくと、吉利支丹遠見番所を見つけて感心したり、一里塚の 表示が多いことに疑問を感じたりしながら、江戸初期の 尾張の景観を興味深く思い巡らすことができた。

近世の 一枚もの尾張国絵図は、11機関に58点が確認できた。図の性質から分類すると、公的図である江戸幕府撰国絵図・尾張地誌関連図・鷹場図と民間の 一般図・刊行図がある。これらのうち全体に大きな影響を及ぼしているのは、初期は幕府撰国絵図、後期は尾張藩による地誌関連図である。正保、元禄の 国絵図と尾張志付図が複製刊行されており、手近に読み取ることができる。これらの尾張国絵図を中心に春日井市域の記載事項の特色についてまとめてみたい。

2尾張国絵図の記載事項

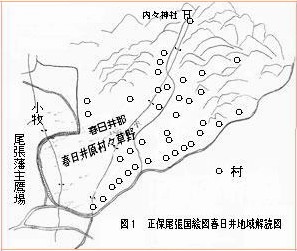

正保国絵図(383×246センチメートル)

春日井市域の古村38の村名と元高が小判形の枠内に記入されている。この図は江戸初期の正保四年(1647)の作成であるので、鳥居松面の段丘は草原のように描かれ「春日井原村々草野」と記入されている。この広々としたところに「春日井郡十万八千百六十五石九斗二升四合、村数百六十七」と四角の枠内に太く書かれている。

道は下街道と上街道の二つだけの記載である。下街道筋では、勝川村-一色村-内津村が朱色の街道上に記入されているが、上街道筋には村の記載はなく、集落のない草野の中を街道が走っている。この二つの道は、尾張国では、幹線であったので名古屋城下伝馬町を基点とする一里塚の印が距離の単位として付けられている。国境では「名古屋城下壱里山より内津道濃州山境迄五里二十八町二十五間」「名古屋城下壱里山より善師野道濃州之境迄六里三十二町二十間」とそれぞれの道法が注記されている。

川は庄内川が内津川、大山川を合流して伊勢湾へ流入している。勝川村の南では「両堤間百六十間」とあり、現在の勝川橋よりやや短い距離になっている。また、堤防に添って二重線が走っているが注記はない。これをたどってみると東は勝川、北は小牧山、西は佐屋、南は福田新田と名古屋城をほぼ取り巻いている。この領域の南部には成瀬、竹腰の両尾張藩家老の御鷹場が示されていることから、尾張藩主の御鷹場を示していると考えられる。

東部山地一帯は幾重にも峰が続き、美濃国境で終わっている。この景観が鳥瞰図風に描かれ、樹々は緑青色で早春の趣がある。内津の街道沿いに妙見宮の建物二棟が精緻に描かれ、美術的に鑑賞できるほど美しく仕上げられている。

元禄国絵図(442×241センチメートル)

この図は元禄14年(1701)の作成なので、新田開発が各地で始められたころである。承応2年(1653)の大泉寺新田は165石余、元禄年間の上条新田は150石余と石高が付けてあり、味鋺原・春日井原・下原の各新田は無高ながら新たに村名が記入されている。これにより市域の村数は43となった。

下街道筋をたどると、庄内川の勝川渡に「この所歩渡」の注記があり、上条新田と大泉寺新田が街道上に新たに記入されているが、坂下新町として取り立てられた泉村と一色村は街道の両側に書かれている。内津から小木道が分かれており国境での注記には「この所嶺通国境。内津村より美濃国根本村枝郷小木村へ一里」とあり、内津道には「この所嶺通国境。内津村より美濃国池田村へ一里三町二十四間。この所より下半田川村出口道までの間、山国境あい知らず」とある。

上街道筋には味鋺原と春日井原新田が入り、開発が進んできたことがうかがえる。この道は、尾張藩の藩営街道であるので一里塚が築かれ宿駅制が設けられていた。国境では「この所嶺通国境。善師野村より美濃国帷子石原村へ三十一町三十間。この所より内津村出口までの間、山国境あい知らず」と次の村までの距離を注記している。

東部一帯は山地として描かれており、小判形の村名以外は個別の記載はない。春日井郡の村名は水色であるが、全体としては秋らしい茶系が多く、正保図より地味に感じられる。

尾張国図(115×107センチメートル)

尾張藩士樋口好古が領内をつぶさに巡回して、寛政4年(1792)に稿を起こし、31年後の文政5年(1822)に「尾張徇行記」を完成している。これに関連した尾張国図を文化9年(1812)に改訂した写しが主な公的機関に所蔵されている。この図を基にして名古屋の永楽屋が天保11年(1840)に「懐宝尾張国郡全図」として刊行したが、細かすぎるということで絶版にされたと伝えられるほどの出来ばえであった。

元禄図以後に新田開発された10村を加えて、53の村と12の支村や付属の新田及び八田・下条入会い地域として鳥居松の地名が記入されている。村は石高千石以上(上条、田楽、松河戸、牛山、関田、勝川、下条)とそれ以下に分類して表示している。また、支村としては、味鋺原支の花長島・西海道・知多屋敷・美濃新田島、下原支の南下原、外之原支の木附、出川支金ヶ口・高崎などである。

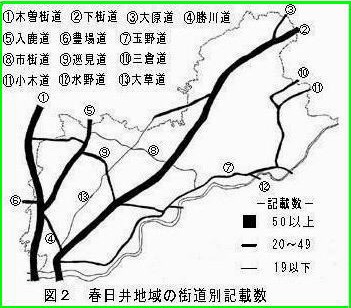

これ以降江戸時代には一村立ちした村はなく、江戸中期までに大規模な新田開発は一段落したといえる。街道は下街道・上街道の幹線のほか脇道を含めて13路線が記入されている。特に、志段味村から神領―関田―鳥居松―田楽への巡見道だけは二重線で強調されている。勝川からの玉野道、玉野から外之原を経て美濃国小木・三之倉へ向かう間街道、小牧の池ノ内・大山からの内津道、豊場道、入鹿道が記載されている。これらの脇道は一部重なるところもあるが、従来の幹線の間を走って要所相互を短距離で結ぶ便利な経路として近隣の人々や行商人によく利用された道である。

東部には緑の山々が描かれ、大草・白川・倉骨・高蔵・大谷などの御林や漆山立林も記載されている。

尾張志付図(144×104センチメートル)

この図は天保年間(1830から44)に「尾張志付図」として小田切春江が担当して作成したものである。51の村(松本村は記載もれ)が記入されている点は、前述の図と同様であるが、支村の記載はない。

街道は13路線記入されているが、曲折が多く実際の走行と合わない記載も見られる。(3)の尾張国図と比較すると、巡見道が一般街道と同じ表示となったこと、田楽・小牧間が街道としての記載がないこと、入鹿道が小牧の池ノ内で切れ入鹿池まで達していないこと、勝川道・市街道・大草道が割愛され3路線少なくなっている。新たな記載では、尾張全域の拠点である24の地名(勝川と内津が該当)が長方形でくくられ、赤味を帯びた目立つ色付けで示されている。郡別に色分けされ、朱色の道・水色の川・白い御城・朱と黒の郡部が目立ち、その中に村名が満ちており、現代の地図に近い様式である。

鷹場図

江戸時代の鷹狩は藩主と限られた上級武士だけに許されていた。初代藩主義直は慶長17年(1612)に鷹匠を命じるとともに、各地に御殿を設けて鷹狩りの拠点とした。春日井では、春日井原の朝宮と東部山地をひかえた一色村に寛永年間初期に造られている。鷹狩りでの村人の働きの見返りに、下街道沿いの年貢が免除され坂下新町が誕生している。また、藩主義直が犬山・岐阜や入鹿池などへの巡覧の途次、田楽村・大手村を通ったことから明治39年の町村合併で鷹来の地名が付けられた。

初期の鷹狩りは軍事訓練や村の実態把握の目的で、藩主の好みを反映して各地で行われ、細かい規定はなかった。将軍綱吉の生類憐れみの令により、鷹狩りは禁止になったが、八代将軍吉宗が復活した。その後、各種の命令を出して制度を整え、地域を限定して鷹狩りが行われるようになり、鷹場も細分化された。元文4年(1739)の御拳場(藩主の鷹場)は春日井地区では「東は味鏡往還同所大川通北堤河村」が境であったので、庄内川に近い勝川が含まれ、堤防近くに境杭が立てられていた。この外側の神領―関田―田楽を結ぶ巡見道までが中之場(許された家臣の鷹場)であった。明和4年(1767)には御拳場の所が中之場、中之場の所が寄合場(許された家臣とその家来の鷹場)に変わっている。文政から天保年間(1825から37)の尾州御留場等図を見ると、内津-西尾・神屋・一色・廻間など東部山地地域の村が捉飼場(鷹の雛を捕えて育てて差し出す場所)に指定されている。

3おわりに

絵地図は 作成時点での地域景観の現状を凝縮して表している 。作成目的によって記載事項の 重点が導き出され、絵地図の 性格が決まってくる。正保図と 元禄図はともに江戸幕府の 立場で調製基準が示され、尾張藩では これに準じて作業を進め最終点検を 受けて仕上げたものと考えられる。正保図では 戦略的観点から陸海の 交通に関する基本条件の 注記を豊富に記入し、元禄図では交通的事項は 簡略化して、国郡図の様式を強めている。尾張志付図は藩の 必要に基づく広範囲の地誌資料編纂の 一環として作成されたもので、道数百以上の詳細な図で、主要な村名を記載し現代の地図に通ずる形式になっている 。

街道の記載状況を見ると、下街道・上街道だけの 2路線図は3種、これに入鹿道を加えた3路線図は2種ある。さらに、勝川道や 豊場道を加えた4から5路線図は7種あり最も多い。時期別に見ると初期の正保図の ころは、下街道・上街道の2路線だけが多く、幕府撰絵図では 内津から別れる大原道が元禄図以後加えられている。また、入鹿道・勝川道も多くの 図に記載され、巡見道・豊場道が一部に登場する。文化9年(1812)以降・後期の尾張藩地誌関連図には、上記の ほか玉野・大草・水野・三之倉・小木の13を越える街道が詳細に記入されている。春日井地域の 街道筋では、下街道・上街道・入鹿道・勝川道の順で記載が多く、この4つが主要街道であったといえる。

〈主要参考文献〉

- 『江戸幕府撰国絵図の研究』河村博忠著古今書院(1990)

- 『内閣文庫の国絵図について(続)』福井保著国立公文書館報「北の丸」10号

- 『現存慶長・正保・元禄国絵図の特徴について』黒田日出男著東京大学資料研究所所報15(1980)

- 『尾張国絵図』正保4年徳川美術館(1993)

- 『尾張国絵図』元禄14年愛知県史二・付図愛知県(1935)

- 『尾張志図』天保年間・尾張古地図集愛知県郷土資料刊行会(1978)

郷土散策

白山信仰29 春日井を通った三山道中 その2

村中治彦 市文化財保護審議会委員

本誌第60号で、大府市延命寺 が関係する白山先達所の存在について推測を してみた。偶然にも延命寺ご住職村上圓竜師が 春日井市密蔵院の住職を兼帯されている ご縁もあって、白山先達所に関する調査に ついてご快諾をいただいたので、4月2日に取材に出かけた 。

天保年間建立の立派な文殊楼門をくぐって境内に入ると、すぐ左手に白山堂がある。堂内には三つの祠が三社形式で祀られているが、祭神は不明とのことである 。

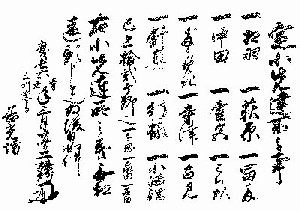

ご住職のご配慮により、延命寺文書の中から白山先達所に関係があると思われるものを見せていただいた。果たせるかな先号で推測してみた白山先達所に関する次のような文書が見つかった。

この頃、延命寺は福泉坊、西蔵坊、龍寂坊、常楽坊、善光坊、法林坊の 六坊があり、法寿院を本坊として成り立っていた 。そして善光坊は二諦坊傘下の十二郷三ヶ所の白山講小先達所を所管していたもの と考えられる。三州延命寺とあるので、当時大府市近郊の白山旦那場は 三河分として算入されていたらしい 。

二諦坊とは、かつて遠州浜松にあった白山神社の真言宗の別当寺で、御朱印45石の寺領を持つ二諦坊鳳閣寺という一山の 総称である。

また駿河、遠江、三河の 白山先達職秋葉山を根拠とし、将軍家御代参の格式を持ち、真言宗の当山派(醐醍寺三宝院)中興の祖師聖宝理源の廟所で、芝灯護摩所を兼帯するという高い格式を持っていた。特に家康の遠江進出時に忠節を尽くしたかどで白山先達所を獲得したという 。

寛永13年(1636)長滝寺坊中は 、二諦坊が駿・遠・三の3か国で長滝寺 牛玉札 発行と旦那場の権利を横取りしたと寺社奉行に 訴えた。この判決を見ないうちに、寛永15年上様御代参を妨害したとして、逆に二諦坊が長滝寺を訴えた。この件については翌年に判決が下り二諦坊側の勝訴となっている 。

その後、長滝寺側では劣勢を挽回しようと 、寛永18年、正保3年(1646)、翌正保4年と度々二諦坊の非を訴えたが、不成功に終わった。そして承応年中(1652から4)には、旦那場は二諦坊に押領されたようである。ただし旦那場全部が押領されたのではなく、両者入会になったものと考えられている。その後、二諦坊も享保8年(1723)に全焼し、のちに再建されたが、明治以降は 廃寺となった。

大府地区に於ける白山先達所が何時頃まで存在したかについては不明であるが、文政6年(1823)の大府村からの白山登拝の背景に、延命寺善光坊所管の白山先達所の影響があったことは容易に推測される 。

注鎌倉時代後半頃から寺社が発行した牛玉宝印と記した厄除けの護符。起請文の料紙にも用いられた 。

〈参考文献〉『白鳥町史』・『大府市史』

ムラの生活

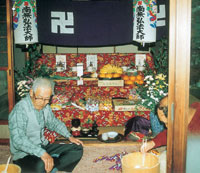

弘法様とオカズ 廻間町・西屋敷

旧暦の3月21日は弘法大師の命日。弘法様の行事は、1か月遅れの4月21日か旧暦の日そのままに行われている。「南無大師遍照金剛」と書いた道案内の幟旗を目印にお参りをする。参拝者にはお菓子やオカズ(だんご)の施しものをする。一軒だけで行う家もあるが、「寄せ弘法」といって、講組の者がヤド(当番の家)に持ち寄って施しを行うことが多い 。

このように弘法様の日に 施しをするのは、自分が困った折、他人から助けてもらえるという信仰による 。

坂下地区の場合、弘法堂でオカズを作り、お接待といって参詣者に配る 。

また、四国八十八ヶ所にちなんで、88軒の家に頼んで弘法様を祀ってもらい、赤い幟を立てて、お接待をしたといわれている。一つかみの 米をお供えにするとだんごがもらえ、家族で 回ると大きないかき一杯(一斗くらい)になったとか。子どもたちは、学校を 休んででも、弘法様を回り歩くほどだったという 。

現在でも廻間地区では、米の粉を使ってだんごを作る講組が残っている。今回は廻間地区の 西屋敷の講組を取材したので、弘法様のオカズ作りについて紹介する 。

弘法様の前日、今年の 当番の家、ヤドに講組のヨメが自宅でとれた米を粉にしたものを持って集合する 。

まず、クドで湯を沸かし、こね鉢に米粉を入れて、熱湯を注ぎ、まだ熱いうちにこねはじめる。甘みを出すための 砂糖類は混ぜずに、米粉だけで作る 。余計なものを混ぜると、カビが生えたり、いたんだりするからである 。

生地ができたら、一個一個手のひらで丁寧に丸め、蒸しせいろの上に置き、クドの湯釜の上に乗せて蒸す 。

蒸しあがると 、大きな竹製のすのこの上に出し、軽くひしゃくで水をかけて、団扇で あおいで冷ます。冷ましただんごは、いかきや桶に入れてお供えする 。このとき形のよくないものは、大皿によけておく 。

オカズが できあがったら、あと片づけをする人たちと、祭壇をつくる人たちの 二組に分かれて作業を行う。祭壇は組み立て式で、オカズ以外にもたくさんの お供え物をおく(弘法様の印の入った特別の 食器を使う)。花や提灯、幟旗を立てて完成する。祭壇の 前には子供用の駄菓子が何種類も並べられる 。参詣者がお米を入れたり賽銭を入れたりするための供え盆もおかれる 。

ここで休憩となり 、ヤドでお茶をよばれる。このときに、先ほど皿に よけておいたオカズを試食し、一旦お開きとなり、食べ残したオカズは各家に持って帰る 。

夜になると、またヤドに集合し、お経を唱える。こうして、前日のあわただしい準備が終わる 。

事務局

郷土探訪

鹿乗橋の歴史と省営バス

永田宏 春日井郷土史研究会員

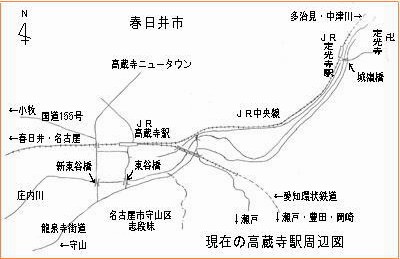

鹿乗橋は庄内川に架かり、春日井市高蔵寺町と 瀬戸市水野を結ぶ、長さ73メートル、幅4.5メートルの鉄筋コンクリートアーチ(4径間)の橋である 。

平成10年に発行された図書『橋の文化史』に「春日井市と 瀬戸市を結ぶ鹿乗橋(1910年)は 、鋼アーチを戦後コンクリートで巻いた全長73メートルの メラン式と呼ぶ明治末期の数少ない上品な橋」と紹介されている 。

昭和5年12月20日に、全国初の省営(鉄道省)バスが 岡崎~多治見間及び瀬戸記念橋~高蔵寺間で営業を開始し、この鹿乗橋の上をバスが走った 。

以下、鹿乗橋の 歴史と省営バスについて述べる。

1鹿乗橋の歴史

庄内川は、この鹿乗橋の少し下流から伊勢湾の河口までは、濃尾平野の中を名古屋市を囲むようにゆるやかに流れているが、鹿乗橋付近から上流多治見近くまでは、一転して岩石の屹立する中を急流となって走っている。

鹿乗橋の少し下流、愛知環状鉄道の庄内川橋梁の直下あたりと思われる河原に江戸時代に「入尾の渡し」があった。『尾張徇行記』に「高蔵寺村より下水野入尾の渡しにかかり、是は水野陣屋への往来路なり、冬は仮橋をかくるなり」と出てくる。両岸の河原の間に綱を張り、この綱を利用して船の利用者は勝手に使用できたそうである。(『春日井の近代史話』)

その後明治43年に鹿乗橋が架けられた。『東春日井郡史』の「郡道改築工事の経過」という表の中に、明治42年度工事として「自高蔵寺停車場至瀬戸町延長40間(約72メートル)幅員10尺(約3メートル)工事総額10,161円38銭高蔵寺村水野村立合鹿乗橋」とある。

この地点が選ばれたのは、上記「入尾の渡し」に近く高蔵寺と水野、瀬戸を結ぶ捷径であったこと、この付近は川の両岸が迫って川幅が狭く長い橋を架けなくてもよかったこと、水面より高く洪水の心配が少なかったことなどではなかったか、と推測される。当時、ここより約3キロメートル上流の城嶺橋は鹿乗橋完成直後の明治43年4月に木橋が架けられ(翌44年8月に出水で流出)、約1.5キロメートル下流の東谷橋は流心だけの木橋で大正15年にようやく本格的な木橋ができる(現在の東谷橋より下流、新東谷橋の約200メートル上流と推定)という状況であり、この付近としては、初の近代的な鉄製の橋であった。

鹿乗橋という名前の由来は、橋の架かっている場所が鹿乗淵といい、昔東谷山の祭神が白鹿に乗って渡河したという説による。

その後昭和22年に木製であった橋板が鉄製に取り替えられたようであり、同26年に鋼鉄製のアーチ部分が老朽化してきたので、コンクリートで固めて補強した。

橋の春日井側の橋台の下流の側面に横1メートル、縦60センチメートルほどの銘板が取り付けられている。一部読み難い箇所があるが、次の通りである。

「この橋は元aaaaa橋で明治43年の架設であるが以来40余年を経過する中aaaa腐食してその強度55%に低下し危険に瀕したので新たにaaをa入すると共に混凝土で被覆して補強したものである 工事期間昭和26年aa延長73□メートル幅員4.5メートル(以下略)」

2省営バスの運行

最初に述べたように、昭和5年12月20日全国初の 省営バスがこの鹿乗橋の上を走った。その経過は次の 通りである。

明治25年に 公布された鉄道敷設法は大正11年4月に改正され、その別表で149の予定線が示された。岡崎~多治見間は、沿線の 1市6町7村の建設促進運動などにより、昭和2年3月の鉄道敷設法の一部改正で、敷設予定鉄道路線となった 。

ただし、この 改正で岡崎から挙母から瀬戸から多治見の「本線」に対して、「枝線」ともいうべき瀬戸~高蔵寺の 路線は明示されていなかった。

大正11年の 鉄道敷設法改正時に、既に自動車によって鉄道の独占性は蚕食されていたので、鉄道と自動車が相補って交通機関の 完璧を期すべきだとの意見も強かった。そして自動車でもって鉄道に替えることができる旨も定められていた 。

昭和4年9月に 政府は、自動車交通網調査会を鉄道省に設置し、鉄道と軌道とに関連を持つ自動車交通網をいかに設定するか、及び設定した場合の 自動車運輸経営の実行方法について諮問した 。

同調査会は昭和4年12月、国有鉄道が 自動車運輸事業を経営することができる旨を答申し、併せて全国で82の 事業路線を候補として挙げた。この中の40番目に「岡崎・多治見間(愛知、岐阜)」とあった 。

これに基づいて鉄道省は 、昭和5年7月25日答申路線の中から岡崎・多治見間の路線(岡多線)を最初の 省営バスとして実施することにした。この段階でプラス瀬戸・高蔵寺間の路線も浮上してくる。あるいは前年12月の 答申の中で「含み」として入っていたのかも知れない。以後昭和7年度までに全国で7線、計308キロメートルの省営バス路線の 運営が開始された 。

岡多線が選ばれた理由は

- 全延長が約65キロメートルで、自動車の運営に適当な距離であること

- 岡崎、挙母(現・豊田)、瀬戸、豊岡、多治見(あとの二つは現・多治見)、高蔵寺等の市や町が適当に点在して自動車運営に適していること

- 運輸量が相当多く将来有望であること、道路も一部は悪いが改良して運営するのに適当な箇所であること

- 鉄道建設予定線に該当していて、本州中部に位置し、諸般に便利であるほか、沿道住民の希望が多いこと

などであった。

鉄道省では、昭和5年1月からこの路線の 実地調査を開始し、9月初旬営業開始路線として決定し、諸般の 準備を進めて同年12月20日開業した。(『日本国有鉄道百年史』)

昭和5年12月19日付の 「鉄道新聞」に、岡多線省営バスの路線工事の経過、状況などが報じられている。工事の 中で最も重要かつ困難であったのは、橋梁の架け替え、改修であった。その中で鹿乗橋に関して

「當路線随一の 絶景地鹿乗橋上に出る、アーチ二箇全長四十間の當橋梁も補強と擴張に一部改造修繕を鴻池組の 請負で施工中」とある。(工事中の 写真が掲載されているが不鮮明につき割愛)

鹿乗橋は 明治43年架橋したときの幅が約3メートルで、現在は4.5メートルとなっている。この変更が何時、なぜ行われたかは不明であったが、この時の 拡張工事によるものであろうと思われる 。

省営バスの 開通を記念して名古屋鉄道局が発行した絵葉書5枚の中の一枚に、鹿乗橋を扱ったものがある。真横から見た優美な橋の 写真の左上にバスの正面の写真をはめ込んだものである 。

区間距離は 、岡崎~多治見間 57.1キロメートル、瀬戸から高蔵寺間8.7キロメートル、工事費総額は14万2600円であった 。

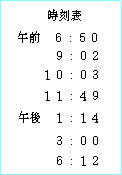

高蔵寺発から瀬戸記念橋行きの時刻表は次の通りで一日7本、所要時間は約28分であった。途中の 停車場は、高蔵寺本町、鹿乗橋、十軒家、東谷山前、中水野、瀬戸京町、瀬戸電前で 、高蔵寺から瀬戸記念橋間の運賃は、23銭であった 。

なお、参考までに 岡崎から多治見間は所要時間3時間弱、運賃は1円45銭であった 。

現在はJR東海バスが鹿乗橋経由で高蔵寺~瀬戸市駅(愛知環状鉄道)間に運行されている。途中の停留所は14個所、平日は1日17本、運賃は410円、所要時間は約30分である (平成14年8月現在)。

鹿乗橋は幅員が狭いため、JR東海バス以外は高蔵寺側からの一方通行しか認められていない。

この橋が将来もし、老朽化あるいは拡幅のために架け替えられる場合には、昔のような優美な鉄筋の橋に復元してほしいものである。

付記1鹿乗橋の高蔵寺側の正面崖下に、岩をくり抜いて馬頭観世音菩薩が祀られている。これは明治43年3月、橋の架設のときに、玉野、木附、外之原、細野、高蔵寺等の馬車曳業の人々によって建立された。現在でも、馬頭観世音奉賛会の人々によってこのお堂が守り継がれている。(『玉川校区探検ハンドブック』)

付記2本文に記載の通り、自動車交通網調査会が全国で82の区間を候補に挙げて自動車事業の実現を答申した。

しかし、一方では、当時のわが国の自動車工業は世界各国に比して著しく立ち遅れており、この振興のために省営自動車に国産車を採用することに踏み切った。このことが、大型の国産車がバス業界に登場してくる一つの契機となった。なお、岡多線に使用した自動車はトラック10台、バス7台で全部国産車であった。省営バスというが、鉄道と同じ考え方で、貨物と旅客の両方を扱い、停留所も停車場と称した。

付記3省営バスの岡多線は、戦後鉄道となって復活する。すなわち、昭和45年10月岡崎から北野桝塚間が開通し、まず貨物の営業を開始した。ついで昭和51年4月北野桝塚から新豊田間が開通し、岡崎から新豊田間で旅客の営業を開始した。以後曲折があったが、昭和63年1月に高蔵寺から瀬戸から豊田から岡崎間で第三セクター愛知環状鉄道として営業を開始して今日に至っている。

謝辞本件の調査にあたっては次の方々より貴重な資料や助言をいただくなど、大変お世話になった。記して厚くお礼を申し上げる。

国立科学博物館理工学研究部

鈴木一義様

春日井市職員

服部比呂志様

元国鉄職員

川端新二様

並びに北岡脩介様

〈参考文献〉

『橋の文化史』三浦基弘・岡本義喬著雄山閣出版発行平成10年6月20日

『春日井の近代史話』春日井郷土史研究会著並びに発行昭和59年3月

『玉川校区探検ハンドブック』河村猛編 玉川小学校現職教育委員会発行平成6年2月

『日本国有鉄道百年史』日本国有鉄道著並びに発行昭和47年

『愛知環状鉄道の10年』愛知環状鉄道著並びに発行平成10年3月16日

「自動車大国日本のルーツ―中部を中心にして―」鈴木一義(シンポジウム「日本の技術史を見る眼」第19回『自動車大国を築いた国産車の技術史』2001年2月24日所収)

写真出典『瀬戸市制50周年記念誌』

提供者「フォトスタジオ伊里」伊里一彦氏

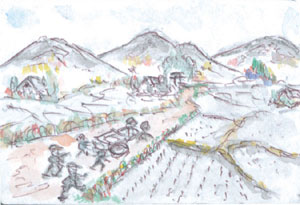

おこもりの記録

文 鈴木勝正、絵 鈴木市重

廻間の《おこもり》の歴史は古く、明治年代にはじまり、大正時代そして昭和37年まで続いた。口碑によると《おこもり》は 、岩船神社の神様が出雲大社にお出かけになるので、無事に 帰ってござるように願って行ったと聞いていた 。

《おこもり》とは、年1回(12月)廻間村の小学3年生から中学3年生の男の 子どもだけで行った行事であった。今回紹介する《おこもり》は 昭和30年頃の記録である 。

岩船神社境内の拝殿と石段の間で一晩中焚き火を絶やさぬようにし、食事をしたり、みかんやするめ、菓子など食べながら 、わいわいと話をする。当時の子どもたちには、夢のような一夜であり、早くから指折り数えて待っていたものだ 。

秋の紅葉の季節も終わり、落ち葉が一面にひかれた頃、村の稲の取り入れも終わりに近づき、田んぼのあちらこちらで、もみがらの焼く匂いが一面にただよう。そんな中、子どもたちがわいわいと話しながらリヤカーをひき、岩船神社へ向かって行く。晴れた日には、毎日おこもりに使うタキモン取り(タキモンとは、たき木の事)が1か月近く続き、その作業は、いつも2つのグループに分かれて始まる。上級生の指示の下で、作業が進められ、タキモンにする木の太さは、土台になる木二本が30から40センチメートル、普通のタキモン用の木が、20から30センチメートルである。上級生の指示で木をノコギリで切る者、ナタで枝を払う者、切った後の木を道路脇まで運ぶ者に分かれて行った。

当時の子どもたちは、ノコギリやナタの使い方、木を切り倒す時の注意、リヤカーに切った木を乗せて坂を下る時のブレーキ動作の注意など、どうすれば安全か、すべて上級生から下級生へと教育がなされた。

こうして、タキモンも一晩中燃すだけ十分集められ、おこもりも近くなってきた3から4日前になると、子ども全員が集まって神社の拝殿で上級生から、おこもり当日に必要な物や各個人で持ってくる物が告げられる。各個人の持ち物は、米…2合、むしろ…2枚、茶碗…2個、皿や箸などである。他には、各家に行き寄付の金を集める人、松本商店に行き買い物をする人、おこもり場所を作る人、翌朝の飯炊きをする人、火の元の穴を掘り薪を積み上げる人などの役割分担が決められていく。

寄付金は、30円、50円、70円の3段階であった。寄付金の集め方は、子どもが4人一組で各家を廻り、次のように言う。

「おこもりの寄付をお願いします。」すると、「よそはいくらぐらい 出さっせるかな?」

と聞かれるので、あらかじめ子どもなりに、この家はいくら、次の家に行った時はいくらと、各家毎に評価しておき、すかさず、「70円」「50円」と答え、子どもの評価通りに戴いた。最終の合計金額は、およそ1200から1300円であった

おこもり当日は、リヤカー3台に分け、むしろや縄、ツルハシやスコップを積みお宮さんへ……。全員集まった所で、上級生が先日決めた作業分担を指示し一斉に仕事が始まる。藪に行き、竹を15本くらい切って来て、拝殿の柱を利用し横に二段ずつ竹を縄でしばり、むしろで風が入らない様に取りつける。屋外の火の廻りを寒さから守るために、むしろで囲む。拝殿と石段の間の火を燃やす所に、直径1メートル、深さ約50センチメートルくらいの穴を掘り、その上に薪を太い木から細い木へと順番に井桁に積み上げ、中心には簡単に燃える様な枯れた細い木ばかりを入れ、点火しやすい様にする。翌朝のご飯やみそ汁、お茶を沸かす『クド』の点検や、飯炊き用のタキモンの準備も整ったところで、リヤカーをひき、みんな一度家に帰る。

午後4時頃、リヤカーに毛布と誰かの家で炊いてもらった夕食の五目飯をおひつに入れ、ふろ敷きに包み、再びお宮さんに集合した。(夕飯は、《私の家》で炊くことが多かった。私の家は男の子どもばかり7人もいたため、毎年のように炊いていた。)

おこもりの火が団長により点火され、見る見るうちに赤々と燃え始めると、拝殿のむしろの囲いの中で夕食となり、みんなでわいわい言ってご飯を食べる。楽しいひとときである。食事が終わると、食器洗いは下級生の仕事だ。あたりは、暗く水も冷たく大変であった。

お宮さんは、伊勢湾台風の来る前までは、大木がしげり、杉、檜、カシの木、榊、楠などの樹木がそびえ立っていた。周りは、大人の背丈ほどのおんな竹と百日いばらの木がたくさんあり、ふじの蔓もしげり、昼間でも暗く、子ども一人では怖くて境内には入れなかったくらいの森であった。まして夜などは、真暗であったが、おこもりの夜だけは、火の燃える明かりと、パチパチと薪の燃える音と、元気な子どもの声が響き渡り、神様もこの夜は楽しそうに思えた。

夜も更け 、上級生からみんなにみかんや菓子、キャラメル等が配られて、みんなで食べて楽しかった。あれから約45年過ぎたが 、今でも子どもの頃の想い出は鮮明に思い出される………。

夜も段々と更けて行く 。おこもりの火は、赤々と燃え続けている。体の前は暑く、背中は寒い。下級生は眠い目をこすりながら、必死で起きて頑張っている 。

「小便はお宮さんの中ではしてかんど」

と堅く言われ、5から6人の 子どもが揃って神社前の田んぼまで行き、みんな並んで立ち小便をしたものだ 。

この頃は 空気も澄んでいて、空には星がびっしりと輝き、現代ではあの頃の星の数はとても想像できないほどだ。また、それだけ夜の 冷え込みも厳しく、道路の草の上には、一面真白に霜が降っていた。霜柱を サクサクと踏んで、手と手をこすり、境内に戻る。砂糖キビをかんだり、焼き芋を食べたりしながら 朝を迎える 。

あたりが うっすらと明るくなる頃、朝飯の支度が始まり、味噌汁の匂いがお宮さん全体にただよう。朝飯を 食べる頃、ほとんどの子どもは、声が かすれて出ない。しかし、とても楽しい一夜であった 。

全員で後片づけをして、家に戻るのは昼近くであった 。〈廻間町〉

事務局だより

尾張古代史セミナー

平成4年度から、地域に根ざしたテーマによる歴史講座として尾張古代史セミナーが始まりました。本年度の3回を含め、これまでに46回開催されました。

市内や近隣市町村を中心に毎回約150名の参加者があり、普段は聞くことのできない専門家や発掘調査担当者の話を気軽に聞ける機会として好評です。講師の先生も資料やスライドを使って説明されるので、参加者にも分かりやすく、メモを取りながら熱心に聴講される方も大勢みえます。

第45回の伊藤秋男教授(南山大)は、「古墳分布からみた古東山道」と題して、長年の研究成果の一端を示されました。

密蔵院多宝塔

重要文化財(建造物)密蔵院多宝塔は、室町時代の初期に建てられたもので、屋根の反りが急で、軒の出が深くなっています。また、禅宗様式が入っていて、正面の扉は縦横に棧の入った棧唐戸で、それを藁座(扉を吊るための木の部材)で吊ってあるのが特徴です。昭和27年から28年にかけて解体修理され、昭和52年には屋根の葺き替え修理が行われました。

その後、四半世紀を経て、多宝塔の屋根は椹の柿葺きのため、上下二層の屋根とも葺き込み銅板が剥き出しになり、経年以上に葺材の腐朽が進行してきました。

そこで、国、県、市の補助により、平成14年2月1日から7月31日までの6か月の工期で屋根の葺き替えが行われました。

下原古窯

下原古窯は、今から約1500年前、古墳時代後期の 焼き物(須恵器)の窯跡で、5基の窯が現地保存されています 。下原古窯では埴輪も焼かれており、味美二子山古墳(国史跡)に運ばれたと 考えられます。須恵器と埴輪を同じ窯で焼いている例は大変珍しく、焼かれた埴輪も灰色硬質の須恵質埴輪とよばれる特徴的なものです。埴輪は、古墳の上に並べられ様々な 場面を再現しており、下原古窯からも人物など様々な埴輪が 出土しています。春日井市の歴史に欠くことのできない貴重な下原古窯の保存事業を今後も継続し、将来的には史跡公園として整備、活用することが期待されます 。

「郷土誌かすがい」は本号より年一回の発行となりました。

発行元

発行 春日井市教育委員会文化財課

〒486-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話(0568-33-1113)