郷土誌かすがい 第66号

平成19年11月1日 第66号 ホームページ版

県史跡白山神社古墳発掘調査

白山神社古墳(春日井市二子町)は、墳長84メートルを測る前方後円墳で、昭和58年に近在する御旅所古墳(円墳・径31メートル)と共に愛知県の史跡に指定されています。周辺には国史跡の二子山古墳(前方後円墳・墳長94メートル)・春日山古墳(前方後円墳・墳長72メートル)があり、合わせて3基の前方後円墳と1基の円墳が現存し、この他にかつて「味美」(春日井市二子町他)から「味鋺」(名古屋市北区)にかけて存在した古墳を「味美古墳群」と総称しています。

白山神社古墳は、昭和42年・44年に2度の測量調査が実施されていますが、今まで発掘調査は行われていませんでした。今回の発掘調査は、白山神社古墳の歴史的・学術的な価値を把握するため、四箇所のトレンチ(幅約1メートルの試掘溝)を設定し、平成19年5月から8月にかけて行いました。

主な成果としては、(1)前方部・後円部とも二段築成で、中段のテラス面に円筒埴輪・朝顔形埴輪による埴輪列を検出し、墳頂部にも埴輪列が伴う可能性が高いこと、(2)上段斜面にのみ葺石を伴うこと、(3)馬蹄形周溝を伴うこと、(4)家・人物などと考えられる形象埴輪の出土、(5)赤色系・黄色系の粘質土・砂礫混じり土の互層による版築構造などが挙げられ、古墳の形態や基本構造が明らかとなりました。この中でも注目されるのは、第1トレンチ(前方部)で検出した埴輪列で、最終的には14個体から成ることが明らかとなりました。埴輪列は、市内では御旅所古墳・篠木第2号墳(いずれも円墳)に次ぎ3例目、前方後円墳としては初例となり、尾張地域においても埴輪列が確認できることは極めてまれなため、貴重な成果といえます。

古墳の年代については、埴輪などの特徴から5世紀の後半頃と推定されますが、二子山古墳をはじめとする周辺古墳との比較検討をはじめ、詳細は今後の課題といえます。

調査期間中、7月7日土曜日に現地説明会を開催し、地元を中心に約230名の参加がありました。訪れた方は約1500年の時を超えて現代によみがえった古墳の姿に往時の思いを馳せていました。白山神社古墳は、白山神社と共に鎮守の森として今後も保存継承されていくでしょうが、今回の発掘調査が郷土の貴重な歴史的・文化的遺産として古墳を見直すきっかけになればと願っています。

(事務局)

郷土探訪

春日井をとおる街道24 図会にみる景観(2)

櫻井芳昭 市文化財保護審議会委員

1 玉野道

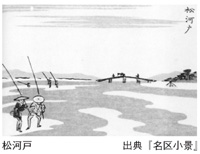

(1)松河戸

庄内川で魚を釣る人が5人。下流の流れの狭いところに木の橋が架けられ、馬を引いた人が渡っている。ここの渡河は徒(かち)渡りか笹舟が基本であったが、渇水期には仮橋が設けられていた。松河戸と川村を結ぶこのルートはこの地域の主要経路であったので、通行人は相当あったものと思われる。

享保5年(1720)新橋を造ったが、勝川村庄屋からの訴えで、役人立会いの上、取り壊しになった。

明治時代は渡船が主流であったが、大正6年に仮橋ができ、昭和8年に欄干のない木橋が完成した。

しかし、30センチメートルほどの丸太を橋桁に使った本格的になったのは昭和13年である。はるか向こうに鈴鹿と伊吹の山なみが見えることから、西方の下流を見て描かれ、ゆったりとした風情を漂わせている。

春日井音頭に「南は庄内 鮎子の産地よ」と歌われているように、昭和20年代までは清流で鮎・うぐい・はえなどがよくとれ、投網や釣りが盛んであった。高度経済成長期には白濁した水になったが、昭和40年代以降は清流に戻り、現在では河川敷でのスポーツ、散策など市民の憩いの場所になっている。

また、尾張名所図会の小野道風出生地の図には道風碑と八幡社が描かれている。この四角柱の碑は現存するが、八幡社は大正元年に白山神社に移された。戦後、小野小学校の奉安殿が移築されて小野社になっている。

(2)野田(吉根)の渡し

密蔵院の南の野田と守山の吉根を結ぶ渡しで、棹で漕ぐ船頭が6人ほどの客を乗せて庄内川を渡している。春日井側は河原となり、守山側は崖を上がったところに建物が2棟描かれている。

野田渡の古覧(東春日井郡史)では、「この一帯風光甚だうるわしく、昔より往還の道路に属する舟渡なりき。天正の役、池田勝入兵を分かちて三隊となし、自ら先鋒を率いて大日渡を超えしとき、第二隊堀久太郎秀政は実に此処より渡河し、而して先鋒の兵と志段味に合せ舊蹟なり。」と述べている。

大正時代には、吉根の郷船と呼ばれる20人乗りの船で、渡し賃は2から5銭の志で、村の費用を加えて運営されていた。船頭さんは岸近くの小屋に待機して、客があり次第対応していた。

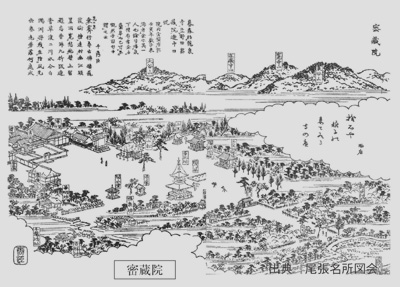

(3)密蔵院

対岸の吉根の高みから全景を遠望した図であり、多宝塔の九輪がひときわ高くそびえている。庄内川の堤防を下ってすぐのところに総門がある。右手に常林坊、その東に野田村の家並が12棟ほど描かれている。多宝塔、拝殿、本堂、庫裡、書院、鐘楼、宝蔵の伽藍とともに吉祥坊、善明坊、福泉坊などの塔頭がみえる。中世の最盛期には39坊、末寺は700余を数えたという。ここは葉上流の中核で僧侶に位を授与する寺で、灌頂堂がこの中心施設である。

江戸時代には野田村、田幡村(名古屋市北区)の137石余が密蔵院の領地として認められていたので、将軍の代替わりには朱印状を受けるため、住職が江戸まで出向いていた。

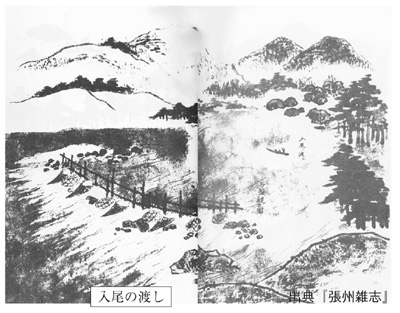

(4)入尾の渡し

客2人を乗せた小船が入尾から高蔵寺へ向けて玉野川を渡っている。その下流には木杭を打ち小枝を詰めて川を堰き止め、打盤艘を入れてアユをとる仕掛けが造られている。

この渡しは、春日井郡の村々から水野代官所へ行く場合や玉野道から定光寺へ出て、下半田川から中馬南街道を木曽方面へ通じているので、この辺りの中心的な経路であった。

明和2年(1767)尾張藩の御船奉行から「ここの渡船は十三人に限って乗船させ、馬一疋は人八人、荷物一駄は三人分、長持一棹・乗物一挺は四人分、挟箱一荷は一人分として渡すようにすること」との達しが出されており運用の基本にされていた。また、注意事項として「十三人より多い人が押しかけた時は次の船まで待つように穏やかに言い聞かせること、水が出たり風が強い時は乗る人を減らし船頭を増やしてていねいに渡すこと、出水した時に船を出すかどうかは庄屋・組頭の許可に従うこと」とあり、守らない時は船頭・庄屋ともにとがめを受けると書かれている。

危険を伴う渡船であったので、極めてていねいに指示していたことがわかる。野口道直らの文政元年(1818)3月の「玉野行」荷は「入尾の板橋を渡り」とあり、渇水期には板橋が架かっていたことがわかる。

中央線の高蔵寺駅が明治33年に開設されて、瀬戸方面からの往来が増え、この渡しは大賑わいになった。このため、両岸を結ぶ鋼鉄線を張ってこれと船をロープでつないで引っ張る方法になり、輸送量と安全性が高まったという。明治42年に鹿乗橋が完成して渡しはなくなった。

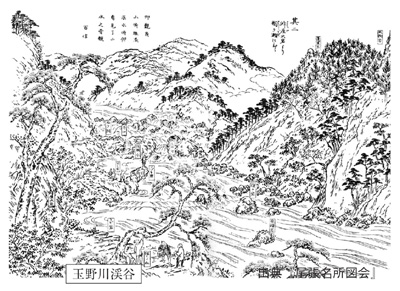

(5)玉野川渓谷

谷間をうがって屈曲しながら流れる玉野川の急流、奇岩に当たって吹き上がる水しぶき、切り立った斜面におおう変化に富んだ樹々や岩石などでつくる景観が、新緑、さつき、つつじ、紅葉、雪景色で代表される四季の風趣のある名所として有名であった。鹿乗が淵から新虎渓に至るおよそ4キロメートルの間には玉野川50景があり、奇岩や風景の特徴を捉えて座禅石、猩々石、天狗岩などと名称を付けて親しんでいた。尾張志には「両岸または川中に大岩並び立ち、川幅も広くなり狭くなり屈曲さまざまに漲(みなぎ)り流れ、水音高くあるいは低く、いくばくとも計り難く青くよどみあるいは岩にさえぎられて白雲を乱すが如く涌き返り、老松怪木枝たれてその風景たとうべきものなし」と述べられている。

河岸の少し平らになった猩々ノ皿に訪れた3人を上流のハサミ岩、ノゾキ岩には岩先などを歩く2人を配している。「ハシガセ」と書いてある辺りが現在の城嶺橋のところである。この名勝を訪れる文人墨客も多かったようで、田宮如雲「玉野水上に遊ぶ」などの漢詩や歌・紀行文が伝わっている。

2 おわりに

先回から「図会にみる景観」として2回にわたり連載しましたが、図会は遠景や視点を中空においた俯瞰図が多い。細かいところをみていくと、今まで文には出ていない事項を見つける場合があり、こんな時は嬉しさがこみ上げてくる。川から原、山地へと直線的に走る下街道、庄内川沿いの古い村を結ぶ玉野道、これらの道沿いには歴史を蓄積した寺社とともに、庶民の生活の息吹が伝わってくる。図会をもとに、村の位置を周辺の山川や街道との関係で再考したり、関連資料で記入事項等を肉付けしたりして、現在と比較しての変化をまとめてみた。図会の読み取りは、文では得られない具体的景観を見ながら考えを巡らすことができるので、臨場感を持って考察する効果は大きいと改めて感じた。

[主要参考文献]

小田切春江「名区小景」弘化四年(1847)

岡田啓・野口道直「尾張名所図会」天保12年(1841)

鬼熊・梅香・蝶女「内津道中記」天保11年(1840)、岡田弘「矢田河原を描く内津道中記」所収

内藤東甫「張州雑志」寛政元年(1789)

岡田啓・中尾義稲「尾張志」天保十五年(1844)

名古屋市「名古屋市史第2巻(安食庄絵図解説)」(1998)

春日井市「新修春日井市近世村絵図集」(1988)

多治見市教育委員会「多治見市史料絵図集(一)」(1996)

加納陽治「多治見風土記」(1958)

野口道直他「玉野行」文政元年(1818)名古屋市博物館蔵

東春日井郡役所「東春日井郡史」(1923)

高橋敏明「内々神社の特異性」(1998)

郷土散策

白山信仰34 春日井を通った三山道中その7

村中治彦 市文化財保護審議会委員

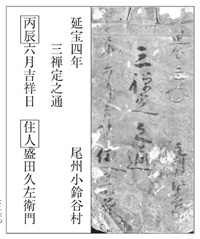

〔小鈴谷村三禅定文書の事〕

常滑市小鈴谷の鈴渓資料館(注1)にある盛田家文書中に、延宝4年(1676)の「三禅定之通」と題する帳冊が伝わっている。

(「帳冊の表紙」□の文字は筆者の推測)この帳冊には知多郡小鈴谷村(現常滑市)を出発し、富士山、立山、白山を登拝して小鈴谷にもどる道程が、地名と距離によりかなり詳しく記されている。

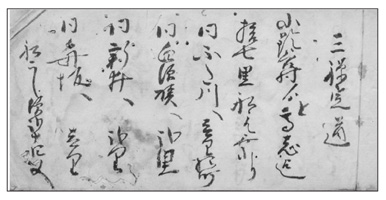

帳冊の冒頭の頁の概要は次のようである。

小鈴谷村から高志(たかし)(現豊橋市高師町)まで17里(約66.3キロメートル)とある。この里程に相応するルートを船便もあわせて推測してみると、小鈴谷から常滑街道により師崎に出て、師崎から福江(田原市)まで船を雇い、福江から田原街道を通って老津(豊橋市)で右へとって、野依(豊橋市)経由で高師原の南部を通って二川(豊橋市)へ出たものと思われる。春日井市域を通ったと思われる記載頁には、概略は次のように記されている。苅安、洲原、河和(こうわ)、関はいずれも郡上街道(現156号線)沿いの地名である。

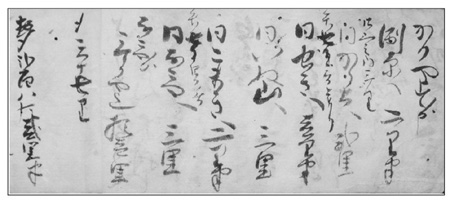

関から犬山へ出て木曽(名古屋)街道を小牧宿から春日井原新田、味鋺原新田と通ったものと考えられる。そして、名古屋を経由して常滑街道により小鈴谷に帰着している。

次の頁には、未記入であった立山、白山登拝の里程を補って、都合332里余(約1294.8キロメートル)と記されている。

江戸時代初期にして、実に壮大な三山禅定の旅ルートができていたのである。

これまでに、本誌で紹介してきたように、江戸後期の尾張から三山巡拝の道中記では、白山立山、富士山の順になっている。

ところが、今回紹介した江戸前期の場合は逆の富士山、立山、白山の順になっている。

三山巡拝が成立して間もない江戸前期の頃には、富士山からの巡拝が流行していたらしい。この変化と時期の解明については、今後の課題としてのこる。

注1 盛田家は江戸時代初期より小鈴谷村の庄屋を勤め、酒、味噌の醸造販売、廻船諸品の売買などで財をなした。同家に伝わる大量の古文書は、昭和53年、盛田家15代昭夫氏(前ソニー会長)に依って設立された財団法人鈴渓学術財団によって管理されている。

〔協力者〕

津田豊彦氏(写真提供)

〔参考文献〕

福江充氏論文(立山博物館 研究紀要第10号所載)

常滑市誌文化財編

愛知県歴史の道調査報告書7.

郷土の自然

春日井市のシデコブシ分布と保全に寄せて

波多野茂 市文化財保護審議会委員

1シデコブシ( Magnolia stellata)

日本固有の遺存種で東海三県のみに分布する。 生育地は岐阜県(東濃・中濃)、愛知県(尾張丘陵・ 西三河・渥美半島)、三重県(北勢地方)に限られ、伊勢湾を取りまく丘陵山地の斜面下部の湧水湿 地周辺に生育する周伊勢湾要素と呼ばれる植物 である。

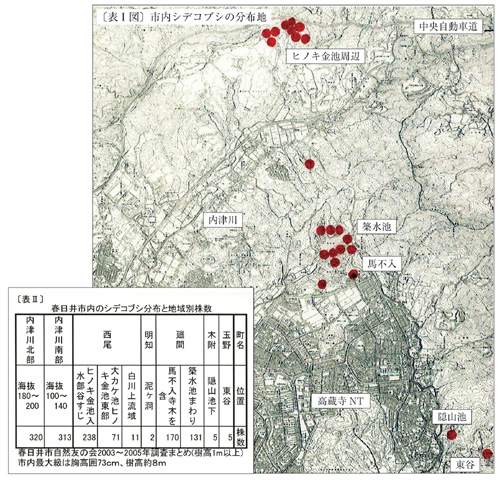

2市内における分布とその株数

市の東部は県境をなす中・古生層の山地に接して第三紀丘陵が南西に低く広がっている。この丘陵は、多年にわたり治山事業により豊かな 森林に復元した歴史をもっている。かつては、アカマツを優占種とした矮性林からなって、湧水による湿地も多く溜池も各所に点在し、その周辺にシデコブシは普通に見られた。丘陵の南部では、玉川小学校南、新田池入水部の群落。西部では、丘陵から連続し坂下小学校周辺まで分布し、坂下小学校の校歌にもシデコブシが歌われている。 これら丘陵のシデコブシは、ニュータウン、ゴルフ場などの大規模な開発の犠牲となり、残る丘陵は二次林の自然遷移と湿地の消滅などの環境変化に伴いハビタットの地を失っていった。

(表1.図)(表2.)は、春日井自然友の会(調査班)が市内の消えゆく希少種の調査でシデコブシを確認まとめたものである。

3馬不入地域の自生地の保全の試み

少年自然の家西部谷すじは、谷間という日照環境には恵まれないところである。かつて禿山時代は、谷底部の湧水湿地も明るく、シデコ ブシと共にハルリンドウの花が春を彩った。昭和57年少年の家の建設、それに伴い自然観察路や森林の整備がなされ、湿地周辺にはシデコブシの移植もなされた。時を経、自然遷移も進行し一帯は緑濃き林となった。湿地周辺はアカマツ・コナラ・ヤブツバキ・サカキなどが大きく成長して湿地の縁部にまで侵入し、サクラバハンノキ・イヌツゲ・ノリウツギ・ウリカエデなどと茂り、シデコブシは競争力の強い植物に覆われ、樹齢に比し細く伸び上がり被陰に よって樹勢は弱く折り重なり、また、枯死も多くシデコブシ群落の劣化が進んでいた。

一般に植物は競争力の強いものは適応力が弱く、競争力の弱いものは逆に適応力が強いという原則の中に生きている。しかし、シデコブシはどちらも弱い植物と思える。

市内で一番まとまって自生しているこの群落を守るため、市公園緑地課の支援によって毎年保全作業が試みられた。先ず移植された産地の知れないシデコブシは、遺伝的汚染を考慮し、自生地の独自性を失わないためにも生存樹は除去。ついで、日当たりの良さを第1条件とし、作業は湿地草本植物に影響の少ない冬季にシデコブシを覆う樹木や林床を覆うイヌツゲ・サカキなどの常緑樹の除伐と下刈りを継続し今日に至っている。

4自生地の植生の動き

平成15年3月 思案橋を中心に周辺8500平方メートル が、シデコブシ自生地として春日井市天然記念物に指定され保護された。今までの保護活動の効果 の表れか、シデコブシの花が多く見られるようになった。採光のよくなった湿潤地にはハルリンド ウが芽生え花をつけ始めた。ついで、シロバナカザグルマ(国:危急)の優雅な花が数多く開き、 秋にはサワシロギク・ミズギボウシ(東海丘陵要素)などが大きな群落を形成しはじめている。

5今後の保全

シデコブシの保全には知られないことが多い。 また、目で見えない遺伝子の多様性問題など、科学的知見を踏まえた保全が大切である。近年、環境省「絶滅が危惧される希少樹種の生息域の保全に関する基礎研究」の課題「シデコブシ集団の遺伝子流動と近交弱勢に関する研究」の一環として、独立行政法人森林総合研究所森林生態研究グループにより、春日井市では、築水池周辺を対象に種子生産の現状と要因調査、遺伝 解析などの研究がなされ、小集団化が近親交配の頻度を高める。近親交配が起きると結実量が 大きく減少する。近親交配は日照や昆虫などにも関係があり、馬不入と築水池畔との結実量の 比較では、馬不入が低く虫害も大きい。

春日井市は、結実に及ばす近親交配の影響が強く、今後、小集団化して近親交配の程度が高まれば、種子生産が減少し消失リスクが高まると予想されると結果の報告があった。

このことを踏まえ、馬不入の天然記念物指定地の保全のみでなく、集団の分断・孤立化を防 ぐ意からも谷の入口の集団まで繋がりをもたせ、 谷間全体の遷移の抑制をはかり、日照の確保につとめる。なお、保全にあたって、シデコブシのみを目指すのではなく希少種の生育する生態系の保全を目標にしたい。

私の研究

中央線が開通するまでの歴史 前編 「高蔵寺ルートは明治政府原案」

安田裕次(春日井市教育委員会文化財課職員)

1はじめに

今年度5月、春日井市郷土史研究会の先生の勧めで、青木栄一氏の『鉄道忌避伝説の謎』(吉川弘文館)という本を読みました。その中で、次のような文章が大変気になりました。

「伝えられているような、宿場がさびれるとか、沿線の桑が枯れるといった理由の鉄道反対運動はまったくといってよいほど確認できなかった。」

私は昨年度まで、春日井市内の社会科の教員として、中央線の歴史を教えてきました。その中では、疑いもなく春日井市の定説(当初予定されていた坂下地区を通るルートが養蚕を心配する農民の反対運動などで現在の中央線のルートに変更された)を、教えてきました。現在もたくさんの教員がそう教えています。私は、春日井市の定説は大丈夫だろうかと考え、郷土史研究会の先生の勧めもあり、中央線の開通の歴史について調べ直してみました。

2中央線敷設の従来の定説

従来の春日井市の定説は『春日井の近代史話』等にある、次のようなものです。

a 春日井市内の予定路線は、下街道沿いに内津峠を越えて多治見に出るルート(坂下ルート)でした。明治26年鉄道省はこのルートを測量し、内津峠にトンネルを一か所掘ればよいことを確認していました。

bところが、産業の中心である養蚕の被害を考えた坂下地区の農民等の反対運動があり、路線の決定が宙に浮きかけました。

cそれに乗じて他地域から高蔵寺(玉川)ルート、小牧ルート、瀬戸ルート案がでます。

d高蔵寺(玉川)ルート沿線の町村関係者は、「中央鉄道玉川線選定趣意書」を出し賛助を求めました。こうした経過を経て、高蔵寺ルート線が決定しました。

以上が春日井市の定説ですが、史実とは少し違うように思います。今回は新たな資料を基に、abcを中心に、中央線が開通するまでの歴史をまとめていくことにします。

3中央線の明治政府原案決定

(1)「鉄道敷設法」公布(明治25年6月)

中央線敷設の計画は明治初期に始まりますが、ここでは紙数の関係で 明治25年6月21日の「鉄道敷設法」公布から書くことにします。

この敷設法では、中央線の起点及び経過点について次のような記述があります。

「神奈川県下八王子若ハ静岡県下御殿場ヨリ山梨県下甲府及長野県下諏訪ヲ経テ伊那郡若ハ西筑摩郡ヨリ愛知県下名古屋ニ至ル鉄道」

政府は諏訪~名古屋間を確定させるため、さらなる路線調査を開始します。また、それとともに各地からたくさんの請願書が出されます。小牧、瀬戸ルートの「中央鉄道布設ノ意見」(明治26年1月)「中央鉄道線敷設ニ関スル件ニ付請願」(明治26年2月)が、それです。

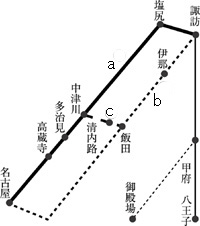

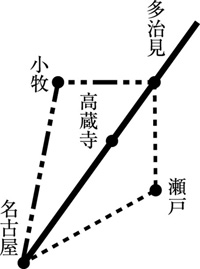

a筑摩線(現在の中央線のルートで、中山道沿いに行くルート)

b第1伊那線(三河線)(伊那、飯田、三河を通る飯田街道沿いに行くルート)

c第2伊那線(清内路線)(飯田まではbのルートで、そこから清内路を通り中津川に、その後aのルート)

(2)中央線の測量開始(明治25年7月~)

「鉄道敷設法」を受けての路線決定の調査が始まります。全国路線調査のうち中央線については測量技師原口要がその担任となり、八王子および御殿場・甲府間、甲府・諏訪間、諏訪・名古屋間のa筑摩線、b第1伊那線(三河経過線)、c第2伊那線(清内路経過線)を調べ、政府原案が決定されました。

「第4回帝国議会衆議院委員会速記録」によると諏訪~名古屋間の測量は明治25年7月28日から12月5日まで、3回に分けて行われたことがわかります。

(3)第1回鉄道会議(明治25年12月~)

ア 政府原案は筑摩線

測量結果は、第1回鉄道会議を経て、第4回帝国議会で審議という形をとります。

明治25年12月13日から第1回鉄道会議が始まります。鉄道会議は鉄道敷設に関しての明治政府の諮問会議です。中央線の話し合いが記録されているのは、明治26年2月4,5,6日の部分です。2月4日、鉄道会議に先立ち、鉄道関係を管轄する、時の逓信大臣黒田清隆から鉄道敷設実測調査について次のような話があります。

「実測調査ノ事業モ略ホ完結ヲ 告ケマシテ、茲ニ鉄道会議ニ提出致シマシテ、諸君ノ審議ヲ煩ハスノ時機ニ到達シマシタデゴザリマス」(「第1回鉄道会議議事速記録」注1)

その後、中央線諏訪名古屋間について調査結果に基づき、a筑摩線、b 第1伊那線、c第2伊那線の3つのルートが鉄道担当主任松本荘一郎から示されています。3つのルート(諏訪名古屋間のみ)を表にまとめると上のようになります。〔25‰(パーミル)は1000メートルで25メートル上昇する〕この3つのルートについて、松本は次のように説明しています。

「中央線ハ御承知ノ通リニ第一ニ軍事上ノ目的ト云フコトガアッテ併セテ成ルベク物産モ多イトカ人口モ多イト云フ所ニ持ッテ行キタイト云フ<中略>諏訪カラ以西ハ木曽線ニ據ル」(「同」注1)

つまり、軍事上(有事の際、軍を一早く送ることができるのはa)、経済的(人口物産の多い所を通るのはc、aの順)、勾配(最も緩やかな40分の1をとるのがa、工費a、c、bの順で約500万円ずつ高くなる)の理由で総合的に判断してaの筑摩線(木曽線)を政府案とすることを決めたというのです。

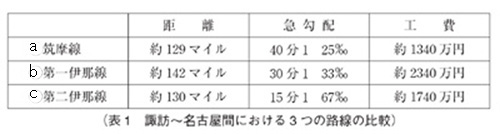

イ 多治見以西の政府原案は高蔵寺ルート

- 高蔵寺ルート(政府予定線)

- 瀬戸ルート(政府比較線)

- 小牧ルート(民間要望線)

2月5日の鉄道会議では、a、b、cのルート説明と質疑が行われています。そのa筑摩線のルートで多治見以西の政府案は次のようです。

「多治見ノ対岸ナル長瀬(停車場設置見込)ヲ過キ池田村ヲ経テ再ヒ土岐川谷ニ入リ右岸に沿ヒ玉野ニ至ル此間モ亦渓間渓狭窄屈曲甚シキ為メ十六鎖乃至四十三鎖ノ隊道ヲ穿ツ五カ所崖岩ヲ鏟削シ護岸ヲ造築スル等ノ工事困難ナリトス夫ヨリ高蔵寺(停車場設置見込)大留松河戸勝川(停車場設置見込)ヲ経テ庄内川ヲ渡ル中略平行シテ名古屋笹島停車場ニ達ス」(「同」注1)

この文章は、明治26年2月23日付「扶桑新聞」でも原文のまま報道されています。

ここからわかる様に、第1回鉄道会議の政府原案は、春日井市内の高蔵寺・勝川を通る高蔵寺ルート(現在の中央線のルート)です。なお、政府案の付記として多治見以西について瀬戸ルートが記述されています。

そこにはルート説明の最後に次のようにあります。

「此線ハ高蔵寺経過線ニ比スレハ地形険悪彼レは百分一ノ勾配ヲ用フルモ此ハ四十分一ヲ用ヒ土功其他ノ工事モ彼ヨリ困難ニシテ建設費額モ三十余万円ノ増加ヲ要スヘキ等ヲ以テ採用スルヲ得サルノ線路トス」

(「同」注1)

政府は、多治見以西について比較線として瀬戸ルートを測量していますが、高蔵寺ルートに比べて勾配が急で工費も30万円余分にかかるので、政府案として採用できない線としています。政府は2つのルートは 測量していますが、小牧ルート(内津峠を通り西尾までは坂下ルートと 同じ)は測量していません。小牧ルートは、明治26年1月に出された民間の要望書に示されています。(前ページ図参照) つまり内津峠を通り坂下地区を抜けるルートは、政府案として存在し ません。蚕の害を恐れた農民の反対運動で変更されたというものではありません。当時の鉄道反対運動を「新愛知」新聞等で調べて見ました。確かに明治26年1月の新聞「新愛知」に筑摩線(木曽線)の反対運動がのっていました。しかしこれは木を伐採するために洪水が起こることを心配した反対運動で、坂下地区のものではありません。

また、国土交通省に確認したところ、多治見から内津を越える勾配が大変急であることがわかりました。話しによりますと、 旧国道19号で約70‰。現在の国道19号で約60‰だそうです。高蔵寺ルートの勾配が10‰、瀬戸ルートが25‰で、これをそのまま鉄道にあてはめると当時の鉄道技術からして内津越えは、大変困難です。政府原案が平坦な高蔵寺ルートになったことが良くわかります。

鉄道会議議事速記録から、多治見高蔵寺間は難工事を想定しています。実際、明治29年から始まる工事では何人もの犠牲者を出しています。(写真は、定光寺駅付近参照、左が明治の面影を残す高蔵寺ルートの旧トンネル、右が現在の中央線のトンネル)また、速記録からは、春日井市内の駅(停車場)も高蔵寺と勝川にほぼ決まっていたこともわかります。

ウ 鉄道会議は筑摩線高蔵寺ルートで決定

明治26年2月6日、第1回鉄道会議では諏訪名古屋間の採決をします。

a筑摩線17名 b第1伊那線0名 c第2伊那線6名

一部cの第2伊那線を支持する人もいましたが、政府案通りaの筑摩線で可決、決定されました。多治見以西については問題になっていません。鉄道会議の決定については新聞「新愛知」や「扶桑新聞」ですぐに取り上げられます。

この第1回鉄道会議を受けて、政府原案は第 4回帝国議会(中央線の審議は明治26年2月16日から21日)に「鉄道敷設法改正案」として提案されますが、議会では全く予想外の出来事が起こるのです。

4おわりに

今回は、明治26年2月の明治政府の原案が高蔵寺ルート(内津を通って坂下を通るルートではない)であったことを中心に述べてきました。坂下ルートが農民の反対で宙に浮きかけ、高蔵寺、瀬戸、小牧ルートが出てきたわけではありません。次回詳しく述べますが、瀬戸ルートも小牧ルートも明治26年1,2月に帝国議会に向けて要望書を出しています。それに対して政府原案の正当性を主張し、高蔵寺ルートを推したのが「中央鉄道玉川線選定趣意書」(明治26年10月ごろ)です。

中央線の決定までには、すさまじい波乱のドラマが待ち受けています。最終決定は第6回帝国議会です。次回以後楽しみにしてください。

注1 「鉄道会議議事録・鉄道論集他」(日本経済評論社)からの引用

〔主要参考文献〕 新聞「新愛知」「扶桑新聞」

青木栄一「鉄道忌避伝説の謎」(吉川弘文館)

「帝国議会衆議院委員会議録明治編4」 「第四回帝国議会議事録」「瀬戸市史」「春日井の近代史話」「日本国有鉄道百年史」「春日井市史」「東春日井郡誌」等

平成18年度 発掘調査報告

気噴第7号墳範囲確認調査

1はじめに

春日井市内には、かつて90基を超える数の古墳が所在したとされますが、高度成長期以降の大規模開発などにより十分に調査されないまま姿を消し、現存する古墳は40基ほどになっています。気噴町周辺にも以前は多くの古墳があったと考えられ、近世村絵図にも「塚」の表記が複数見られます。今回の確認調査は、区画整理事業に伴い気噴第7号墳が公園用地に取り込まれることから古墳の範囲や遺存状況を確認する目的で平成19年3月7日から3月16日の期間実施しました。

2古墳の立地と環境

古墳は、市域南東部気噴町字山本地内に位置します。標高43.5メートルの段丘上(鳥居松面)にあり、区画整理以前は南東側に流れる新繁田川が侵食したと考えられる高さ10メートルほどの侵食崖縁辺に、庄内川を見下ろして築かれていました。

古墳周辺からは、市の文化財(考古資料)に指定される環鈴や広口壺などが出土しており、横穴式石室の石材と考えられる石の散布(気噴第8号墳・香林寺第1・2号墳)が見られることなどから、かつては多くの古墳が所在していたと思われます。また、平成4年度には道路築造に伴う発掘調査で畑地の下から埋没した大垣戸狐塚古墳が新規発見されました。大垣戸狐塚古墳は、周溝内より崩落した葺石に混じって6世紀中葉の円筒埴輪・壺形埴輪・須恵器が出土しており、現段階では市内で最後の埴輪樹立墳と考えられています。気噴7号墳周辺の段丘面上には滅失墳を含めて6世紀中葉の大垣戸狐塚古墳を初源とする古墳が継続的に築造され、古墳群を形成していたと想定されますが、現存する古墳は気噴第7号墳のみとなっています。

3 調査の概要

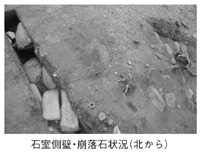

古墳は、以前墓地や住宅に囲まれた果樹園にあり、調査前は竹やぶになっていました。竹根を取り除き、表土(腐葉土)を5から10センチメートル掘り下げると粘性を示す茶褐色土(墳丘盛土)が検出されました。古墳中腹部付近から墳丘裾にかけては傾斜がやや急になり、葺石と考えられる5から30センチメートルほどの円礫が集中して確認され、円礫の間からは数点の土師器片が出土しました。墳丘裾部は、墳丘の一部を削り造成されており、基底石やテラスなどの痕跡は検出されず、造成土の下からは周溝と考えられる深さ30から40センチメートルほどの落ち込みが確認されたが、周溝は後世の撹乱を受けており、規模は明確にできませんでした。

墳頂部では幅30から40センチメートル、長さ80から90センチメートルほどの大きな石が並んで検出され、石の間を掘り下げると石積みが下に向かって幅を広げるように確認されたため、横穴式石室の側壁と判断されました。両側の壁の間には壁が崩落したと考えられる石があり、石室内は土砂に埋没した状態と思われます。古墳中腹でも幅1メートルほどの間隔をもち、石室と平行して並ぶ石列が検出され、石室の入り口は古墳西側にあることが明らかになりました。今回の確認調査により古墳は、西側に開口する横穴式石室をもつ円墳で、外部施設として葺石と周溝を有し、墳丘規模は直径12メートル、墳丘端部からの高さは2.4メートルを測ることが判明しました。出土遺物は墳頂部で須恵器の坏蓋片1点が確認された以外すべて土師器片で、石室側壁付近に集中することから、墳頂部での儀礼も考えられます。

気噴第7号墳は、気噴古墳群で唯一現存する古墳であることから区画整理事業に伴い公園の一角に現地保存され、古墳時代の様子を後世に伝えます。 (事務局)

内々神社庭園

日本人の自然観

岡田憲久 名古屋造形芸術大学教授

ここ内々神社の創建は、日本武尊の東征に関係するとされるほどの古い。その後この地は幾多の栄枯盛衰を経たようであり、今日の社殿は近世後期に大きな足跡を残した立川建築のひとつであるという。じつにみごとな躍動感のある、細部のノミ跡のすばらしい彫刻が施されている建築である。

社殿の北には池庭があり、さらにその後ろの北東部には天狗岩と呼ばれる岩盤が垂直にそそり立ち、そのわずか西奥の自然に帰ったような森の中に背丈をはるかに超える巨石がいくつもゴロゴロとしている。

内々神社の庭園については今まで何人かの庭園史家がその調査をし、歴史を記載してきているが、いずれにも共通する所見は「神仏習合の庭」という解説である。普通神社の後ろには鑑賞のための池庭は存在しない。妙見寺が栄えた時に、今の社殿の位置に妙見寺の書院が立ち、その池庭が残っているのであろう。

神社の後ろに寺院の庭があることがこの庭の価値と見方を難しくしてきたのであるが、日本人にとっては実はこのことはごくあたりまえのことであったと思う。自然そのものに深い信仰心を抱き、神として崇め、さらに仏教伝来後には、仏の教えを通した自然信仰となり、それは日本人にとっては自然な変遷であった。自然を怖れ敬う日本人のこころの仲立ちとなるものが、神であったか仏であったかの違いであるように思う。

この地はもともと地形的にも、自然のエネルギーの凝縮が、あらわれ出でた地であったと思われる。美濃と尾張の国境である峠は、自然のエネルギーがいったん絞られ開かれる境の地であった。そこに今の奥の院、天狗岩、その下の巨石群がある。こうした巨石のある場を、人は、自然を司る背景のシステム、すなわち神の降りてくる場として崇め、しめ縄等で印をつけた。それが磐座(いわくら)とよばれるものである。土地そのものが持つ神聖さが、この内津の始まりの物語を呼び、そのあとの歴史をつむいできた。磐座、社殿、寺院、池庭、そしてまた社殿。前の行為を否定して壊してしまうことなくすべてが連続してここにある。現実世界で、その時代ごとに表現の形態がたまたま異なるだけで、元は同じであること。日本人の自然を崇め、怖れ、敬ってきた歴史の形が総体としてこの地にある。怖ろしいが多くの恵みを与えてくれる自然の中でこそ、生かされてあることを知っていた日本人の自然観がここにある。いまは木々が生い茂りすぎてしまって、このことが、断片としてしか見えてこないことは大変残念である。大きく手を入れて、この全体のつながりが、一つのものとして誰もに見えるように、理解された管理をしてゆきたいものである。日本人のすばらしい自然信仰の総体が造形としてここにある。

発行元

発行春日井市教育委員会文化財課

郵便番号 486-0913春日井市柏原町1-97-1

電話(0568-33-1113)