郷土誌かすがい 第77号

平成30年11月1日 第77号 ホームページ版

内々神社の装飾彫刻

装飾彫刻とは、社寺建築、山車等で使用される部材に施された、主に動植物や文様を意匠とした木造の彫り物である。古くは飛鳥時代の法隆寺からみられ、江戸時代初期の日光東照宮の造営をきっかけに、盛んに用いられるようになった。

当初、彩色を施すのが普通であったが、徐々に素木彫りの装飾彫刻が増え、江戸時代末期には素木彫りの方が主流になっていった。装飾彫刻はモチーフの実態を忠実に彫るというよりは、必要となる材料の大きさ・設置位置・強度等を考慮した上で、意図的にデフォルメする一手法として錯視効果を盛り込むことでその造形を成立させている。

また芸術性を有する一方で、装飾彫刻は屋外設置を想定した風化や構造に耐えうる強度を持つようにつくられており、芸術性を破綻させずに実用性を組み込みための工夫が随所に確認できる。現在、そのような装飾彫刻の3D計測を行い、そこから得た3Dデータより導き出した数値や断面図等を基に、モチーフの歪ませ方等錯視効果の原理を客観的に解明することを研究している。

今回、本研究の一環として、春日井市内々神社拝殿の蟇股(かえるまた)『龍』を中心に立川流の装飾彫刻の熟覧調査、写真撮影、3D写真測量を行い、そこから得られた知見や情報により錯視効果の検証、考察を行った。

(東京藝術大学大学院保存修復彫刻研究室講師 杉浦誠)

内々神社装飾彫刻の調査 ~錯視効果を用いた制作技術の考察~

杉浦誠 東京藝術大学大学院保存修復彫刻研究室講師

1 立川流について

立川流は、延享元年(1744)に諏訪に生まれた立川冨棟を初代とする社寺建築彫刻の流派であり、2代・冨昌、その息子である3代・冨重、甥・昌敬、そして冨重の子である4代・冨淳へと続く。代々長野県を中心に活躍しており、隣接する愛知県では豊川稲荷、瀬戸深川神社といった建築に、半田市亀崎では山車にも立川流の作品がみられるが、内々神社においては建築、山車共にその存在を確認することができる。

内々神社の本殿は文化7年(1810)、拝殿は同10年(1813)に再建され、それらの棟札には、冨棟を筆頭に冨之、冨方の名が記されている。文化4年(1807)に冨棟は没しているため、冨之、冨方が後を引き継ぎ完成させたとされる。棟札に記された冨之は冨昌のことで、冨方はその弟の冨保ではないかと考えられている。(石井茂『宮坂文書による立川流建築彫刻下絵図集』1998年参照。以下『下絵図集』)

2 拝観者の視点について

本研究にあたって、今回の調査対象である内々神社拝殿の蟇股の龍(以下『龍』)をデジタルカメラでの撮影による写真測量にて3D計測し、そこから得られた3Dデータによって導き出した寸法・図面・断面線などを基本的な資料として活用している。

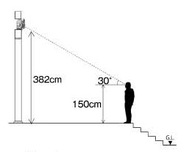

『龍』は一木から彫り出されており、重くて堅いケヤキ材が使用されている。今回の計測では長さ228cm、高さ45cm、奥行33cmとなった。地面より『龍』の目までの高さは382cmあり、脚立以外にドローンを活用することで高所からの撮影を試みた【図1】。

一般に装飾彫刻は視点より上部に設置されるため、拝観者は見上げて拝観することになる。『龍』も、下から見上げることを想定して彫刻されたと推察される。そこで彫刻正面を下から見上げて撮影した写真と水平の位置から撮影した写真を比較することで、拝観者の視点と実際の彫刻制作の関係性についての考察を行った。

拝観者の視点で見上げたときの『龍』の頭部は、上の梁と下の梁の間の垂直方向に対して中央付近に位置するが、水平の位置から撮影した写真では中央よりかなり低く配置されていることが確認された。通常拝観する位置(拝殿より下り、石段のある手前)における視点の高さを大人の目の高さとなる150cmと設定し、『龍』を見上げたときの仰角を計算すると約30度となる【図2】。また3D写真測量から得られた図面からも30度の意識がみられる箇所が確認できる。『龍』の目部は水平の位置から見た場合、眉毛の影になり隠れてしまうが、拝観者の視点から30度で見上げた場合、目部は眉毛の影にならずはっきりとみることができる【図3-1、図3-2】。

3 下絵について

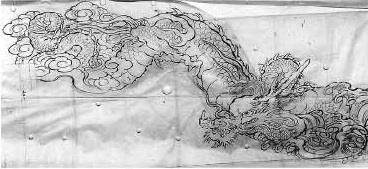

現在『龍』の下絵の存在は確認されていないが、『下絵図集』に掲載されている立川流の手掛けた龍の下絵と『龍』の正面及び下から見上げた写真を比較すると、下絵と彫刻の関係性を窺うことができる。

下絵では身体の周りを透かし彫りするため、刳り貫くことを想定した図となり、描かれた身体の向きは水平に撮影した写真の姿のものに近いが、頭部については30度見上げて撮影した写真にその向きは近づく。下絵でありながらも、水平の位置からみた図ではなく拝観者が見上げた顔に近い図が描かれていた可能性が窺える。そこで立川流で龍の彫刻と下絵が存在する愛知県豊田市稲橋八幡神社本殿の海老虹梁を熟覧調査、写真撮影を行い、下絵と比較した結果、考察した推論を裏付ける結果となった【図4-1、図4-2、図4-3】。

このことから下絵は単に彫刻するための設計図としてだけでなく、おそらく施主にイメージを説明するためにも描かれ、複合した機能を持ち合わせたものであると考える。いずれ研究の成果として、3D計測したデータを基に『龍』の下絵を制作したいと考える。

(3D写真測量画像)

4 錯視効果の検証

錯視とは、ある形の大きさ・長さ・方向・角度などが、周囲の形の影響を受けて実際とは異なって認知されることであり、その関与の大小はあるが、絵画、彫刻、建築において歴史上切り離すことができない感覚のひとつである。

本研究の『龍』においても錯視効果と考えられる工夫が多く確認できる。本項でこれらの錯視効果についてそれぞれ検証していきたい。

〔首の角度〕正面からみた時、『龍』の頭部に対して首が付け根より体幹に向かって極端な角度で上方に曲がっている。側面側から3Dデータで首の角度を確認すると、首の上端から頭部の辺りが手前側にせり出しており、拝観者の視点で見上げた時には首が上部の梁の手前に被さってみえる【図5】。『龍』の垂直方向の大きさは上下の梁の間ほどであるが、拝観者の視点からだと垂直方向の大きさがより強調されることになる。

〔2列の背鰭〕『龍』の背鰭を上方より熟覧したところ、2列彫り出されているのが確認された。『龍』に限られたことではなく同拝殿の海老虹梁の龍、下絵検証のために拝見した稲橋八幡神社の海老虹梁の龍も同様に2列彫り出されていた。このことは手前の1列は彫刻の表側から、奥の1列は裏側からそれぞれの列だけがみえることを想定して彫刻したとしか考えにくい。稲橋八幡神社海老虹梁の彫刻は立川冨昌の甥の立川昌敬が制作したことからも、2列の背鰭は立川流の伝統的表現のひとつであると考えられるが、今後他の流派の龍でもこの技法がみられるかどうかという検証を行っていく必要がある【図6-1、図6-2】。

〔顔の歪み〕『龍』の頭部は、拝殿正面より拝観者の視点でみると高い技術で見事な形にまとめ上げられているが、斜めより拝観者の視点でみると顔正面は歪んで破綻している【図7-1、図7-2】。つまり冨昌は計画的に顔を歪ませることで、特定の視点に対して彫刻としての感覚的な完成度を高めている。一方、冨昌の父である冨棟が彫刻したといわれている諏訪大社の龍は、正面からみても斜めからみても意図的な歪みは感じない【図8-1、図8-2】。冨昌の甥の昌敬のつくる龍の顔は、冨昌とは造形に若干違いはあるが、斜めからみると意図的な歪みがみてとれる。おそらく、冨昌は父親の仕事を学びながら変化と進化を遂げ、また昌敬は冨昌から学ぶことで、その錯視効果の表現方法を受け継いだのではないかと考察する。今後この理由を検証するため、3Dデータを使って顔正面の歪みを編集し、拝観者の視点でみたときの差異について比較検証していく予定である。

〔頭部の位置〕前述したとおり、『龍』の頭部の位置は拝観者の視点からみると、上の梁と下の梁の間で垂直方向に対してほぼ中央に位置するが、『龍』に対し水平にみるとその位置は随分と低くなる。しかも、その位置は下の梁の上端に顎鬚や左手がかかるくらいである。『龍』の木取りをする際に、材料の下端を水平に直線で削り出した方が少ない手間ですむのに対し、顎鬚と手が下の梁の上端にかかるわずかな分を残すために材料の下端をわざわざ削り出している【図9】。これは膨大に手間がかかる作業である上に、当初から計画していなければできないことである。『龍』の頭部の位置を拝観者の視点からみることを想定し、手間を惜しまず制作することに対して作者のこだわりを感じずにはいられない。

〔『龍』の髭〕『龍』には長い髭が2本あり、正面からみて右側の髭が欠失している。残っている左側の髭を熟覧すると、髭の半分より下はきれいに凹型にえぐられており、おそらく内丸の鑿(のみ)で削られたと考えられる【図10】。凹型にえぐることで影をはっきりとさせ、髭の線の流れをより美しくみせる効果を生み出している。また、影を利用することで、拝観者の視点の位置からでも輪郭をはっきりとみせる工夫が感じられる。

5 まとめ

錯視効果を検証、考察して、立川冨昌はある「世界」をどこからみても成立することを選ばず、拝観者の視点でのみ成立させることを選択したのではないかと考える。しかし、それは言葉でいう程簡単なことではなく、集団でこれだけの完成度に仕上げることは、卓越した技術、計画性や工房を束ねる指導力が不可欠である。

社寺の装飾彫刻は、常に屋外にあるため日に日に風化してしまう。提案としては、まず3D計測による記録を取ることを薦めたいと思う。もし地震や火災等で損傷や破壊などの被害が起きた場合でも、そのデータをもとに修復、復元の可能性が期待できるからである。

(東京藝術大学大学院保存修復彫刻研究室講師)

【本稿は、科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究「3Dデータを用いた錯視効果による装飾彫刻の表現手法の研究」(研究代表者 杉浦誠)における研究成果の一部である。】

妙見菩薩の庭 ~内津の庭園4つの謎~

高橋敏明 市文化財保護審議会委員

はじめに

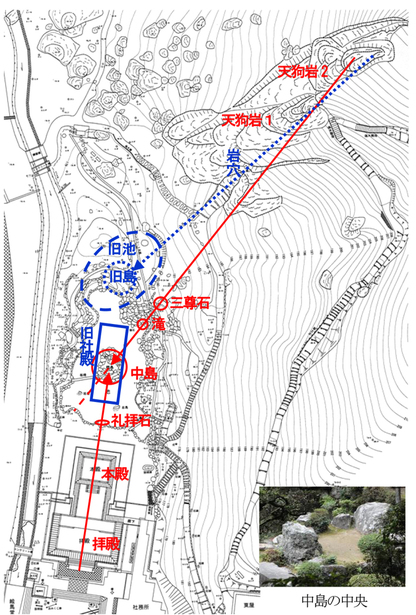

内々神社庭園は昭和42年に愛知県の名勝に指定された名園で、『文化財ナビ愛知』(注1)では「背後の急峻な地形から三大巨岩を取り入れていて、特に中央の天狗岩は高くそびえ、影向石となしている。そしてその下の平地に丸池が掘られ……中央に中島がつくられている。……岸には種々の石組と庭樹を配し、配石の妙を見事に演出している」としています。「天狗岩を主景としてその手前に池泉を設けた」庭園(注2)ともいわれ、天狗岩がこの庭園の「売り」といえますが、天狗岩と築庭部がどのような意図でこのように配置されているのかについては、十分に解明されていません。

作庭の核でありながら、草や木に覆われ庭園の埒外にあった天狗岩ですが、庭園整備により今年再び姿を現しました。天狗岩と築庭部、さらに社殿の関係を解明してみました。

1 天狗岩

安永2年(1773)旧八月横井也有は内津に遊び、『内津草』を著しました。「世にしらず大きなる巌そばだてり。只一ツの山とこそ見しらるれ」と述べ、「這ひのぼる蔦もなやむや天狗岩」とよみました。天狗岩の最古の記録です。

影向石は神が降臨する石で、磐座(いわくら)(岩倉)ともいわれます。磐座信仰は日本古来の自然を崇拝する原始信仰で、熊野速玉大社の摂社・神倉神社(和歌山県新宮市)のゴトビキ岩が有名です。市内では高座山の大岩などがありますが、天狗岩は人里離れた山奥(注3)にある巨大な岩という点でひと際神聖な岩であり、この岩を御神体とし、あるいはそこに降臨した神を祀ったのが内々神社の起こりであったと考えられます。

天狗岩のもう1つの特異な点は、岩の麓に岩穴があることです。洞は霊が籠もると考えられる点でも天狗岩は、「岩倉」にふさわしい岩です。そそり立つ巨岩と女陰を思わせる岩穴は、生命の根源や豊穣の象徴であり、自然崇拝のなかでも最も根源的な信仰の対象であったと思われます。その典型は、神社から100mほど北の「奥の院」の巨岩と岩穴にみることができます。江戸時代の『感興漫筆(かんきょうまんぴつ)』(注4)には、「大岩を神体」とし「岩中に不動の像」があったとあります。内津の山中には「あじゃり」「つるしケ洞」「岩戸前」「金勢山」「正生山」(注5)などの地名があり、修験道や密教の修業の場であったことをうかがわせます。こうした古くからの信仰の核となったのが、奥の院や天狗岩であったと考えられます。

2 庭園の2つの謎

この庭園には2つの謎があります。1つは、夢窓国師作庭説です。夢窓国師は14世紀前期、多治見の虎渓山永保寺の岩山の前に庭園を造っていますが、内々神社庭園も、1.岩山と庭園の配置が同じで、作風が夢窓国師流であること、2.『太閤記』の名護屋城の御殿からみた景色を称賛する記述に比較対照として「内津虎渓の山水」とあることから、当時、この庭園はすでにあったとされること、3.この説を明確に否定する論拠がないことなどから、『文化財ナビ愛知』では「この説に確証がない」ものの「南北朝時代」の庭園とし、「江戸時代初期に一部後世の手が加わっている」と述べています。また、指定台帳では「石組にはかなり江戸時代初期の様式を伝えるものがみられ、後に相当手を加えられたものと考えられる」としています。

これに対して、作庭家で日本庭園史家の重森三玲氏は、江戸時代初期(17世紀末前後)の作庭(注6)としています。

いずれにせよ、庭園の様式論だけで決着をつけることは不可能です。この謎の答えは、2つ目の謎解きの先に、自ずと見えてきます。

2つ目の謎は、本殿の背後に人工の庭園があることです。重森氏は、「観賞式の池庭である。ところが、現状の本殿からは観賞出来ないようになっていて、今日の池庭と建築とは全く矛盾している」(注7)と述べています。

これをうけ、白幡洋三郎氏は信仰面から次のように述べています(注8)。

「神社には技巧をこらしてつくりあげられた人工的な庭園はない。山全体や巨岩・巨木をそのままでご神体とするのがふつうであり、それがいうならば神社の庭である。ご神体である自然を人為で加工して庭園とすることは考えられないのである。ところが内々神社はきわめて例外的に庭らしい庭をもっている。」

この謎に対して、重森氏は次のような解を提示しています。(以下要約。注9)

・ 神社に古い庭園は存在せず、たまにあっても神社のために作庭されたものは1つもなく、豪族の居館や神宮寺的な寺院の庭園であった。従って、多くの実例が示すように、神宮寺である妙見寺書院の裏庭として作庭された。

・今の社殿は、妙見寺の書院跡に建立された。

この矛盾と解は、他の研究者も一様に認めています。

3 「解」の検討

この解を前提とした場合、旧社殿はどこにあったのでしょうか。1671年の「内津村概況書上写」(注10)には、妙見寺の客殿(書院)と庫裡、妙見宮(現内々神社)の本殿と拝殿(旧社殿)のほか十王堂、鐘楼堂、湯立堂などの規模と葺き方が記載されています。客殿は三間半×四間の板屋、本殿は三間×弐間、拝殿は弐間半×六間でいずれも杮葺きです。旧社殿は、幅三間×全長八間(5.4m×14.4m)であったことになります。現社殿の軸部幅は、本殿と幣殿は約5m、拝殿は約10m、全長は約17mですので、現社殿より一回り小さいものの、外構全体では相当の規模であったといえます。

旧社殿の位置は、地形の制約上、庭園後方か客殿前方のどちらかしかありません。庭園後方の場合、社殿は南向きか北向きとなり、参道は、庭園の人一人がやっと通れる起伏の激しい回遊路か、西の川に橋をかけ、北側ないし西側からということになりますが、どれも極めて不自然で、あり得ない配置です。

客殿前方の場合、社殿の背後に客殿が位置することになり、「客殿=主役、妙見宮=前座」という印象を受けます。その施設配置は、北から南へ「天狗岩(神の座)-庭園-客殿(人の座)-社殿(神の座)-その他の建物」となります。最も神聖な天狗岩とそこに来臨した神を祀る社殿の間に、人が観賞する庭と人をもてなす客殿が割り込むことになります。

信仰と地形の点から、この「解」は不正解というほかありません。旧社殿建築時すでに庭園があったとすれば、社殿の位置は庭園の前しかなく、謎解きは振り出しに戻ることになります。後述しますが、ここに3つ目の謎が生まれます。

4 庭園の性格

社殿と庭園の関係はどう考えればよいのでしょうか。庭園の池や島の本来の意味について、重森氏は次のように述べています。(筆者解釈要約。注11)

・庭園の重要な要素である池庭(池や中島など)の源流は、上代の神を祀る神池と神島にあり、海の信仰が底流にある。

・その最も有名な例が沖ノ島などに三女神を祀る宗像大社で、この祀り方が発展し、海を象徴する池を掘り、島を築いて神を祀ったのが、宇佐神宮神池や大貞八幡薦神社の神池や神島である。

この記述からは、庭園の池や島には海神を祀る場(神が降臨する場)いう観念が底流としてあった可能性が考えられます。

古代建稲種命(たけいなだねのみこと)を祀った式内社内々神社は、中世妙見菩薩を祀る妙見宮となり、明治の神仏分離で再び建稲種命を祀る内々神社となりました。江戸時代の祭神は大亀に乗って海をゆく妙見菩薩ですが、明治になると、水死した建稲種命が大亀に乗って日本武尊の眼前の巌(天狗岩)の上に現れた時の姿と解釈されました(注12)。このようにみてくると、庭園の池と島は、祭神を祀る場という観念があったと思われます。

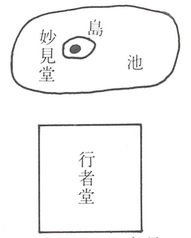

宮町の行者寺に妙見菩薩像があります。『大峯山行者寺』(注13)によると、1808年に内津妙見宮の鳥居の古材で彫られたもので、開眼供養は妙見寺の住職潮音院彗斉が務めています。それを墨書した木札の写真とともに、妙見堂の位置図が掲載されています。

本堂の背後に池を掘り、島を造って妙見堂を置き妙見菩薩を祀ったということは、勧請元の内津妙見宮でそういう風に祀られていたか、あるいはそういう観念があったことが確証されます。住職の院号もその傍証となります。

以上から、この庭園は観賞用ではなく、妙見菩薩を祀る場(斎庭(ゆにわ))であったとみるべきで、2つ目の謎は消えることになります。

(『大峰山行者寺』掲載)

(『大峰山行者寺』掲載)

5 天狗岩と庭園と社殿

天狗岩と築庭部が一体となった庭園という大局的・抽象的見方では、専門家は一致していますが、具体的関係となると、重森氏が述べる「池畔中央部には拝石を用いて、山上部の磐座を礼拝するように作られている」(注14)くらいで、池や中島、三尊石や滝など重要要素との関係は不明です。

観賞用庭園であれば、天狗岩と築庭部のみでいいのですが、宗教的にみた場合、妙見菩薩が降臨する天狗岩とそれを祀る築庭部(池・中島など)、像を祀る本殿と拝殿は、どのような関係になっているのでしょうか。

最も聖性が高いのは天狗岩で、自然の御神体です。社殿は本来的には天狗岩(ないし岩に来臨した神)を拝むための施設であると考えられます。このような関係であれば、拝殿から本殿の神像を拝むと自然に天狗岩が拝める(天狗岩-本殿-拝殿が直線に並ぶ)位置に社殿を配置すべきですが、内々神社の場合、地形的制約からそれができません。

これを解決するのが庭園であったと考えられます。天狗岩に来臨した亀に乗る妙見菩薩を、社殿の中心線の先にあり、亀が寄りつくのにふさわしい池の中島に請来、鎮座させることです。こうすることで、拝殿から本殿の神像を拝むことは、中島の目に見えない本当の神を拝むことになります。両者は、前立仏と秘仏の関係になります。天狗岩から中島へ神を招き下ろすという発想があったことは、三尊石の位置などから推考できます。

夢窓国師流の作庭書である『庭造秘書』では、「三尊石は、庭第一の石なるが故に、正面中央に据え」るべきであるとしていますが、内々神社では礼拝石の正面ではなく、右にずれていますし、礼拝石と天狗岩を結ぶ線からも外れていて、「第一の石」の役割を果たしているようにはみえません。また、この視線からは築庭部で最初に目がいく中島も蚊帳の外になってしまいます。

しかし、中島から三尊石に視線をやるとその先上方に天狗岩の2つの岩が並びます。逆方向に目をやると、南西岸の張出しにきます。

この張出しからの視線は一直線に、中島中央→滝→三尊石→天狗岩1→天狗岩2へと上昇します。天狗岩に来臨した亀に乗る妙見菩薩はこの軸線を降下し、中島に鎮座することになります。中島の中央は石に囲まれているので、神が降臨する「岩境(いわさか)」とみることができます。

神を祀るだけなら、池と島で十分です。庭園になったのは神仏習合によると思われます。仏教では「荘厳(しょうごん)」といって、仏像や仏堂を美しく飾ります。石や植栽は荘厳とみることができます。

天狗岩・庭園・社殿の軸線等を加筆

6 第3の謎‐旧社殿と現社殿

先の考察からは、常識的には旧社殿の跡地に現社殿を建てたと思われますが、神社にある3枚の棟札をみると新たな謎が浮かびます。現本殿・幣殿(1810年)と拝殿(1813年)の棟札は、大工・木挽・葺師とも同じですが、1806年の屋根葺替えの棟札は、大工も葺師も違っており、旧社殿のものと考えられます。現社殿は1803年着工といわれますし、1810年頃書かれた社殿建替えの寄付金募集の許可申請書『妙見宮由緒書』には、秀吉の金で再建したのが今の社殿であると書いていますので、新旧の社殿が同時に存在したと考えられます。であれば、旧社殿はどこにあったのでしょうか。

天狗岩との関連からは、現社殿の前ということはありえません。後ろには池があるので、その奥ということになりますが、「3 「解」の検討」で述べたとおり、これもあり得ません。唯一考えられるのは、現在の池の位置です。であれば、当時庭園はまだなかったことになります。

前述したとおり、庭園がすでにあった証拠として、『太閤記』の「内津虎渓の山水」があげられます。現在の虎渓山永保寺や内々神社の立派な庭園を知る我々は「山水=庭園」で納得してしまいますが、永保寺は1553年に全焼後、140年以上衰亡が続き、それは発掘調査によっても確認されています(注15)。内々神社にしても、『妙見宮由緒書』は、境内の山林以外収入がないので、社殿の修理もままならない状態であったとしています。「山水=庭園」は成立しません。また、前述『内津草』では、永保寺庭園を酷評していますが、内津の庭園の記述はありませんし、神社の歴史を詳しく書く『妙見宮由緒書』にも庭園の記述はありません。

今の庭園ができたのは、現社殿が建ち、旧社殿が撤去された後とみる以外ありません。

おわりに

最後に4つ目の謎を提示したいと思います。

内々神社の作庭が現社殿ができた1813年以後とすると、本殿(堂)背後の池の島で妙見菩薩を祀る方式は、行者寺の方が早かったことになります。宗教儀礼で、本家より分家が先というのは考えられません。当時は、まだ旧社殿(青線)であるとすれば、背後に池と島があった可能性があります。庭園を子細に見ると、池の痕跡と思われそうな所があり、そこに旧池(青破線)と旧島(青点線)があったことを想定すると、天狗岩2-天狗岩1-麓の岩穴-島が一直線に結ばれることになりますが、その真偽は発掘調査によるしかありません。当面は「永遠の謎」ということになります。さらにいえば、最初の社殿はここにあったが、妙見宮となって池が掘られたと考えられます。

詳細は、拙著『郷土幻考7 続・内津』などをご覧ください。

(市文化財保護審議会委員)

注1 愛知県教育委員会ホームページ 2018年7月21日閲覧

2 『内々神社庭園現況調査報告書』春日井市教育委員会 2009年 13頁

3 『尾張徇行記』によれば、内津に人が住み始めたのは天正年間で、それまでは内々神社(当時は妙見宮)の神域でした。

4 『名古屋叢書』第21巻 名古屋市教育委員会 1982年 223頁

5 『新修春日井市近世村絵図集』春日井市 1988年 10-11頁 及び『春日井の近代史話』春日井郷土史研究会 1984年 6頁。修験道や密教には金剛界・胎蔵界という概念があり、金勢山は金剛界、正生山は洞に籠もって再生する山という意味で胎蔵界を表す名称と思われます。

6 『日本庭園史大系14』社会思想社 1973年 123-131頁

7 注6掲載書 126-127頁

8 「東海道名園五十三次39 内々神社庭園」『中日新聞』2005年6月1日付夕刊

9 注6掲載書 125-126頁

10 『春日井市史』資料編 春日井市 1963年 178-180頁

11 『日本庭園史大系1』社会思想社 1973年 21-23頁

12 『内々神社御由緒及参考書』に「建稲種命亀ニ乗リ日本武尊ノ御前ナル巌上ニ現レ給ヒ」とある。

13 上原猛著 1983年

14 注6掲載書 127頁

15 「永保寺方丈再興に付き勧進帳」『虎渓山 永保寺 中世・近世文書目録』多治見市文化財保護センター 2008年 及び『永保寺本堂発掘調査報告書』多治見市教育委員会 2011年

ゲンジボタルが舞う廻間の里山

長縄秀孝 市文化財保護審議会委員

1 はじめに

廻間町地内には大谷川が新第三紀鮮新世の丘陵を開析して南西に流れ、その氾濫原に沿って集落や水田が広がっている。岩船神社より東の奥は「馬不入(うまいらず)」と呼ばれ、里山らしい日本の原風景が残されている。丘陵部は愛知高原国定公園に指定されていて、谷間には湧水湿地が分布し、その一画には市の天然記念物に指定されている「築水池のシデコブシ自生地」がある。今回、平成30年3月から7月までの約5か月間、比較的恵まれたこのような環境のなかで生息しているゲンジボタルの観察調査を行った。

2 湧水の分布

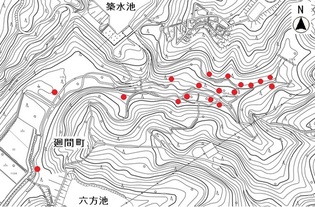

ゲンジボタルはきれい水がないと生きられない。水のきれいさはホタルの生息を示す指標でもある。廻間町に分布する新第三紀の丘陵は粘土層を挟む砂礫層から形成されており、この粘土層が不透水層となり砂礫層はろ過層となって、湧水が流れ出し大谷川に注いでいる。湧水の分布は図1に示すとおりで、これらの湧水がホタルの棲みやすい水質環境を維持しているように考えられる。しかし、今年もイノシシの被害が尋常ではなく水源の汚染が心配されたので、5月31日(木曜日)に市環境保全課に水質調査(写真1)を行っていただいた。その結果、アンモニア性窒素は0.01mg/L以下でホタルが棲めるきれいな水であることが分かった。

(平成26年春日井市都市計画基本図に加筆)

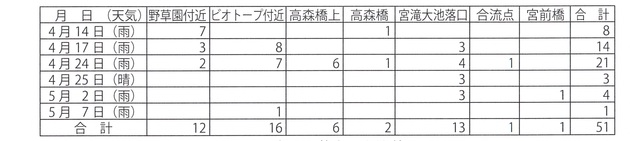

3 幼虫の上陸

3月22日から5月13日までの間、20時から21時において上陸の様子を観察した。観察は野草園付近・ビオトープ付近・高森橋上・高森橋・宮滝大池落口・合流点・宮前橋の7か所で行った。幼虫の上陸数は表1のとおりで、幼虫上陸の初見日は4月14日、終見日は5月7日、そのピークは4月24日であった。上陸は雨の日が多く、光りながら上陸した幼虫は土にもぐり土繭を作って約30日で蛹(さなぎ)になる。カビが発生した土や水がたまる場所、乾燥した土では蛹になれないといわれている。今回の観察では岸辺から水平方向におよそ1m移動している幼虫のほか、コンクリートの護岸壁を1m近く登っている幼虫(写真2)や大谷川の中州に上陸している幼虫(写真3)もあった。5月7日・13日は大水で、幼虫の上陸に影響しないか心配された。

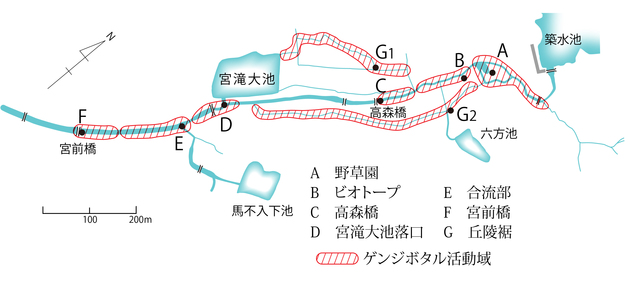

4 ゲンジボタルの発生状況

5月22日から7月10日までの間、19時30分から21時までを基本にして成虫の個体数を観察した。観察は野草園・ビオトープ・高森橋・宮滝大池落口・合流部・宮前橋・丘陵裾の7か所で行った。

結果は表2に、発生状況の概略は図2に示すとおりである。

天気・気温・風・月齢は省略

ゲンジボタルの発光は約4~2秒で、飛び方は優雅で曲線的である。また、集団点滅(写真4)も観察ができた。成虫の飛翔は、車のヘッドライトや外灯など光の影響を受けない大谷川の堀の中や樹木・ササのトンネルの中(写真5・6)で主に確認でき、初見日は5月22日、終見日は7月3日であった。全体におけるピークは6月2日の56頭で、ビオトープ付近では合流部に比べて発生が1週間ほど遅れた。また、今年は昨年に比べて成虫の個体数が少ないように思われた。

5 市内の発生状況

5月23日から7月10日までの間、市内各所においてもゲンジボタルの発生状況を調査した。観察点は33地点で2回以上の観察を基本にした。ゲンジボタルが確認できたところは次の5か所で、いずれも個体数は少なかった。春日井市小中学校理科サークルによる昭和54年度の調査記録と比べると、県道春日井瀬戸線の西尾町と廻間町の町界付近・内津郵便局付近・頓明公園においては生息が確認できなかった。

(記録)市内ゲンジボタルの生息状況

5月30日 木附町鎌芝川(2頭)

6月1日 木附町鎌芝川(2頭)

6月7日 木附町隠山池(4頭)

6月9日 西尾町焼山池付近(2頭)

6月18日 木附町隠山池(10頭)

6月19日 玉野町玉埜橋(2頭)

6月28日 廻間町泉橋東方(1頭)

その他に、ヘイケボタルが廻間町泉橋東方・県道春日井瀬戸線の西尾町と廻間町の町界付近・ 廻間町奥山・西尾町焼山池付近で、ヒメボタルが木附町航空自衛隊高蔵寺分屯基地付近・木附町集落内で観察できた。

6 保護保全に向けて

ホタルの活動はさまざまな光の影響を受けていて、このことが解決できればベストであるが、さしあたりホタルの住処となっている植物群落の保全が極めて重要と思われる。一方、ゲンジボタルのエサであるカワニナの生息(写真7)のためには、適度な光が入るようにヨシなどの草刈りや樹木の間伐も考えなければならない。上流部におけるカワニナの生息密度が低いので、この対策も必要である。当面は上流部における小川の環境を守るために岸から1m幅は綱をはって草刈りの時期を調節した。また、川を大切にして皆でホタルを守るよう看板(写真8)を立てて訪れる人々に啓発を行った。

7 まとめ

ゲンジボタルの生息地は市内に6か所あり、そのうち廻間町の個体の総数は867頭で、市内最大のゲンジボタル生息地であった。観察点のうち個体数が最も多かったのは、Eの岩船神社近くの大谷川合流部付近(写真9)で301頭であった。ビオトープ・野草園付近では6月下旬まで観察でき、6月後半からは各地点でヘイケボタル(写真10)が現れ、田の用水取入れ口付近では密度の濃い乱舞が見られた。クロマドボタル(写真11)の生息も多数確認できた。

5月26日(土曜日)に8名のゲンジボタル観察者が訪れたのを始めとして連日観察者があった。特に、土曜日・日曜日は人数が多く、少年自然の家で宿泊している小学生の観察会も連日続いた。ホタルの観察中にマムシ、イノシシ(成獣)に出会うこともあり、観察には安全への注意が必要である。

8 おわりに

今回の調査は単年度の調査であり、報告者一人による観察で定量的にも漏れが多いと考えている。今後は多くの目による観察調査が必要と思われる。廻間の里は市内最後の里山である。大切にしたいことは、地元の方々と共に市民が春日井市の宝としてのホタルを理解し、保護保全の活動を行っていくことである。

観察調査にあたり、廻間区長 鈴木俊児氏・木附区長 加藤春彦氏・木附町の右高進氏・高座台の西原公正氏、水質調査にあたっては環境保全課の小野靖生氏及び望月敦氏を始め多くの方々にお世話になった。厚くお礼申し上げる。

(市文化財保護審議会委員)

春日井文化財ボランティアの会設立10周年

「春日井文化財ボランティアの会」は、平成20年11月28日に教育委員会文化財課が実施した文化財ボランティア養成講座受講修了者により設立され、今年で10年目を迎えます。現在49名の会員が、市内に残る貴重な文化財や伝統文化を後世に伝える担い手として、さまざまな活動に取り組んでいます。

設立当初から、小学校の校外学習で中央公民館にある民俗展示室や四つ建て民家を訪れた児童にガイドを行い、この10年でボランティアのガイドを受けた児童は、延べ16,000人を超えます。さらに、市内外から訪れる人たちに下街道や内々神社などの文化財ガイドも行い、多くの方々に春日井市の魅力を伝えてきました。

また、平成28年度からは、文化財課との協働事業としてワークショップの企画運営に携わり、夏休み期間中に親子体験講座「勾玉をつくろう」や民具・農機具などを使い昔のくらしを体験する「昔のくらし☆体験くらぶ」を実施しています。文化財課がボランティア育成支援として実施しているステップアップ研修以外にも、会員自らが勉強会などを開いて自己研鑽に努め、それぞれの会員が得意分野を活かし、自らの経験を交え、楽しみながら活動しています。春日井市の文化財保護の啓発や継承のため、今後も春日井文化財ボランティアの会の活躍を期待しています。

(事務局)

今後の活動への思い~文化財探訪を振り返りながら~

梅津精二

平成29年11月20日、この日は秋晴れで清々しい朝を迎えました。探訪日和です。ボランティアの会会員が市民を対象にガイドする文化財探訪・晩秋の玉野地区の歴史散策は、五社神社からスタートしました。最初に、見渡す限りに広がる田園風景の中に高蔵寺第5号墳が見えてきました。天井石が現存せず、積み上げられた両側壁の石組みのみが残る古墳です。少し歩くと、岩割瀬の渡し場跡があり、そこから振り返り見上げると、秋晴れの空に一面に広がる田んぼと美しい高座山の姿があり、どこかで見たことがあるような「日本の原風景」がそこにありました。御所中様の霊斎場では、南北朝時代の悲しい伝説を聞き、こんな身近なところで起こっていたことに身震いを覚えました。尾張地方唯一の水力発電所「玉野水力発電所」では、中部電力職員の方に施設を案内していただき、太平寺では、ご住職のご母堂様のご厚意で、尾張藩初代藩主義直公が玉野川を渡舟された折に使われたという櫂を特別に拝見することができました。

私たちボランティアの会会員は、文化財探訪の準備のため、3回以上現地を訪れ、熱心な調査を行いました。玉野地区にはさまざまな歴史が残っており、足を運ぶたびに新たな発見や感動がありました。私たちと同じ気持ちを参加する市民の皆様にも味わっていただき、満足していただけるよう心の中で祈りながら、毎回企画しています。

小学3年生の校外学習でのガイドも、普段気づかない暮らしの中に潜む春日井のたからものを子どもたちに楽しく伝え、春日井に愛着を持ってもらえるよう力を注いでいきたいと思います。

これからも一人でも多くの方々に市内に残る歴史や文化遺産の素晴らしさを伝えていくことが私たちの役割と考え、「学ぶ面白さ、伝える楽しさ」を感じながら、活動を続けてまいります。

(春日井文化財ボランティアの会会長)

発行元

発行 春日井市教育委員会文化財課

郵便番号 486-0913 春日井市柏原町1-97-1

電話番号 0568-33-1113