郷土誌かすがい 第21号

昭和58年12月15日発行 第21号 ホームページ版

絹本著色 天台大師像(県指定有形文化財 絵画)

熊野町 密蔵院

残念ながら本像の伝承についてはよくわからない。まず、大師像は上質の絹地に彩色されていて、金泥の補修部分に剥落がみられるものの、全体は比較的保存が良いことに気付く。

本像は延暦寺蔵系統の中国天台大師智顗(ちき)の肖像画である。多くの作例が左斜め向きに椅子に坐す姿に描かれているのに、これは正面向きとなっている。延暦寺蔵の素朴簡単なのに対して、本寺蔵が装飾過多、色彩も多様であるのが特色である。また、茶系の重厚な色調を基に一部ぼかしの手法を用いている。

裏に「城南院霊胤僧正修補」とあり、これから徳川吉宗将軍の時代に密蔵院34世住職の霊胤が修補に当ったことがわかる。

なお、「天台大師像」の国指定文化財は次のとおりである。

- 国宝 兵庫県一乗寺蔵 一幅

- 重要文化財 滋賀県延暦寺蔵 二幅

梶藤義男 市文化財保護審議会委員

郷土探訪

青山家の文書と東野

原幸宏 (名古屋大学教育学部附属高校教諭)

春日井東野土地区画整理組合が発刊(昭和57年2月)した『東野誌』の編集後記に「六軒屋町の青山正憲氏より下原新田関係文書の借覧を得ることができたのは幸いであった(安藤慶一郎金城大学教授)」と述べているように、青山家文書は、『東野誌』を執筆するに際して、とりわけ近世・近代の様相を知るうえで有益な史料となった。

ここでいう「東野」とは、春日井インターチェンジの西南に広がる現在の東野町155.7ヘクタールと西島町38.4ヘクタールを合わせた194.1ヘクタールの地域である。土地開発と集落の形成からいえば、1658年の開墾着手から5年後にはまとまった集落の立地がみられ、東野新田として犬山城主の支配下におかれていた。しかし、独立的な一村を形成していたというよりは、下原村の開拓前線を意味する支郷としての性格を有していたといえる。その後、1682年になって東野新田は、尾張藩の直轄支配に変わり、これが契機になって下原新田と称するようになり、集落も支郷から一村立ちするまでになった。爾来、下原新田という村名は明治20年代まで変わることはなかったが、明治期に入ってからは、行政上の一村となり、それ以前の村とは性格が大きく異なったことはいうまでもない。

このような明治期における一村の地域誌を系統的に記述することは、現行の行政区域を単位とする市町村誌とはおもむきが違い、その範域から微細な地区誌にならざるをえない。同時に史(資)料の入手も限定を余儀なくされる。近世・近代の1次資料では、庄屋・組頭、戸長役場にかかわった旧家での史料保存が重要な鍵となるし、文書の附図など古地図類の発見が当時の状況を再現する確たる裏付けとなるだけに貴重なものとなる。青山家には、こうした条件を満足させるにふさわしい多くの文書や地図類が保存されている。

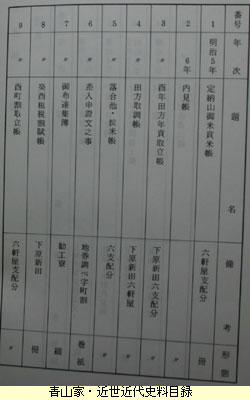

青山家を採訪してみる必要があると感じたのは、春日井市史編さん事業のときに作成された史料目録を閲覧したときであったと思う。訪れてみると、数多くの文書が保存よく段ボール箱に詰め込まれていた。閲覧に好意的であったばかりでなく、郷土史について感心の深い青山正憲氏から示唆も受けた。文書の借り出し、その返却を繰返しているうちに、史料目録を作成することになり、目録の原稿作成にとりかかった。青山氏の協力もあって、55年12月『青山家・近世近代史料目録』が刷り上った。雑駁ではあるが、ここに収録した文書史料は109点で、そのうち近世関係5点、近代関係99点、その他年不詳のもの5点、それに地図類は主要なものとして28点、そのうち近世村絵図13点、近代図15点が含まれている。地図類は主なものすべてをカラーフィルムに収めることにした。こうして所蔵されている目録はできたものの、史料選択の段階で文書類に目こぼしがあり、改めて65点を収録する史料目録の補遺的第2分冊を作成したわけである。

ところで、洪積世の地質からなる東野地区の地形は、北東部に分布する落合池付近が標高46mで最も高く、その西側を南西に向けて流れる小河川「生賂川」とほぼ同様な傾斜を示し、13ミリリットルほどの比高が認められる。集落「中島」あたりにおいて北西から南東に走る緩慢な段差を境にして、上段の田楽(たらが)面と下段の小牧面と称する2つの平坦な段丘面によって東野地区の地形が形成されている。

このような東野地区は、青山家文書と地図類からどのように説明されるであろうか。未開発地であった東野ケ原が、耕地拡大の目的のために切り開かれることになったのは今から325年前のことであるが、開墾にあたっては水がかりの可能な土地が選ばれ開田を第1とした。明治以前(1804~1817)の耕地79.5町歩のうち、水田が60%を占めており、灌漑用水を確保するのに腐心し、対処してきた。田楽面は主として落合池の池水灌漑によって水田化され、さらに小牧面の南西側までおよんだのに対し、用水確保が古くから容易でなかった小牧面の多くは普通畑として利用せざるを得なかったのである。「落合池・掟米帳(明治6年)」のほか、「下原新田菰池反別のこと(天保2年)」、「下原大池掛先渡図(安政5年)」、「五ケ年間溜池借水証(明治13年・対大草村)」など、文書だけでも溜池用水に関するものが目立ち、水争いも少なくなかったようである。

用水源として落合池が築造される以前は、水田用地を造成しても、地区内にある池水だけでは十分行きわたらなかったので、旧下原村の大池や、旧大草村(現在、小牧市域)の所有する太良池と大洞池から引水した。このように村外に水源を求め得たのは、下原村大池の場合、「大池水ハ成瀬隼人正様東野新田ニ替レ水ニ公儀御水奉行衆より相渡申候、……永代ニ於相渡可申候事(寛文5年)」と記され、1665年には既に大池の水の4分の3を下原村と南下原村が使用し、4分の1を東野新田の用水とする水分けが取り決められている。

一方、大草村の場合は、小牧市の亀谷家文書に依拠するが、2つの池水から引水できたのは、大草村民が新田に移住して開田化した背景がある。落合池を築造してからは、用水が充分確保できるとして、この両池からは引水しなくなった。しかし、明治9年の地租改正のとき、下原新田側が両池の所有権を主張したため、大草村は訴訟をおこし裁判問題に発展した。結果は大草村に所有するということになったが、その後も両池をめぐってトラブルが絶えなかったようである。明治24年10月に発生した濃尾大地震で、両池の堤防が決壊する被害を受けたが、その復旧工事の申請の際、再び両村の間で訴訟をおこし、判決は両村共用ということになった。やがて明治40年になって、大草村から八幡村(明治22年、下原新田は他村と合併せずに八幡村と改称)へ一時金が支払われることによって、両池は大草村に帰属したのである。近世から近代にかけておし進められた東野ケ原における新田開発と水田耕作は、常に水利条件と表裏一体をなし、灌漑用の溜池が、村人達の存立の基底となってきたことは確かである。

ところで、地租改正を契機に下原新田側が、太良・大洞の両池に対し、灌漑用水を確保するために執拗であり続けたのはなぜだろうか。

当時の下原新田の(況を示す「御尋問ケ条御答書(明治14年)」によれば、「溜池ニテ水源ハ大草村悪水ヲ受込ムト雖モ常水無之、同村中央ナル中川筋ト云大河并、田方悪水ハ下原村大池エ落込ミ、当村水源ハ同村東洞ノ内悪水及ヒ下原村字東山ヨリ出ル生路川ト云小川ニテ、濠雨ノ節ハ土砂ヲ押流シ溢水(いっすい)ニテ夫レカ為溜池ヲ押埋メ快晴ニ至レハ一滴モ流ルゝ事不能甚タ困苦仕候、旧名古屋藩ノ節ハ官費ヲ以御修繕有之候得共、方今村費を以修繕スト雖莫大之埋リ土ユヘ民力ニ不及旱損(かんそん)而己多ク、尚此上旱損ノ年相増可甚困苦罷(まかり)在(あり)候」と記され、 10年間に6~7年は旱損害を受けている、としている。また、「明治9年分改租未納金年賦上納之儀ニ付願(明治12年)」には、「当村方去ル明治9年ヨリ地租御改正之処、格外之増租尤御調査中種々之障礙ヲ蒙リ既ニ四年之星霜ヲ経過シタル今日ニ至リ、御成規ニ擩リ九年分未納金額一時御徴収相成候而ハ、必死困難ニ陥リ迚(とて)モ上納難出来ト日夜苦心罷在リ候、云々」と述べ、下原新田にとって、地租改悪といえる並みはずれの増租となったため、とても納められずに未納となっており、実際に困難な事情を諒察し、延納を認めてほしいと願い出ている様子がうかがわれる。この願いには、下原新田の地主惣代青山清三郎のほか7名が頭を揃えて連署し、県令(知事)宛になっている。

さて、明治12年(1879)の頃を例に今少し村の様子を概観してみよう。村には277戸の家があり、すべて農家であった。開拓当初の頃の21戸(1663年)からみれば13倍余りに増加したことになるが、この間に216年を経過している。耕地は全体で193町歩に拡大し、水田が33%、畑地が67%と逆転する割合に変っていた。水田は一毛作田と二毛作田が半々であり、裏作では主として小麦や菜種が作付された。一方、畑作では、麦類がすべて冬作として作付されたのに対し、夏作には粟・黍(きび)・稗・大豆・小豆、それにさつまいもが主に作付された。工芸作物では、綿の栽培が目立ち、平年作付面積は畑地の11.7%に相当し、小豆の播種面積に等しかった。しかし、綿の栽培は、既にその作付面積が減少するきざしがみられ、外国産の綿花におされる影響がこの村にもおよびつつあった。農耕用肥料には、干鰯真粉、名古屋からの人糞、海部郡から入手する藁灰、それに自給用干草などを用いていた。農閑期の冬には、草履(ぞうり)・草鞋(わらじ)・縄などを作るのが一般の余業であった。また、大泉寺新田・南下原村・和示良村・関田村などの村外へ出作りに行く者も85人を数えた。味噌や醤油、それに酒造りをする家が3戸あり、酒の消費と共にビールも僅かであるがみられた。

ふるさとの歴史

中央線の開通

櫻井芳昭 春日井郷土史研究会会員

1.路線決定と誘致運動

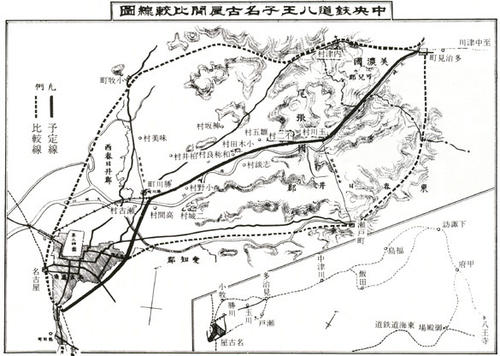

政府は明治25年から路線調査を行い、諏訪・名古屋間については、次の3案を比較路線として帝国議会に報告した。

筑摩線―中津川・多治見経由の下街道沿い

伊那線―飯田・足助経由の中馬街道沿い

清内路線―飯田・清内賂・多治見経由

これを受けて、各地の誘致運動が活発に展開された。誘致運動が火花を散らす中で、政府は明治26年2月筑摩線の採択を決定し、鉄道会社に提案した。その理由を、「軍事上の点から線路の性質に優れ、中津川附近から土地も開けて、乗客・荷物とも多くなり経済的にも優れている。」と述べている。この原案が通り、明治27年第6回帝国議会で正式決定された。

2.鉄道敷設に対する地元住民の動向

春日井地内の予定路線は、下街道沿いに内津峠を越えて多治見へ出るルートで、現在の国道19号バイパスにほぼ近いものであった。明治26年鉄道省はこのルートを測量し、内津峠にトンネルを1ケ所掘ればよいことを確認していた。ところが、坂下地区住民は鉄道が通ることに対して、強く反対した。その理由は、主に次のようであった。

- 坂下の産業の中心である養蚕の命というべき桑が汽車の煙で痛み、蚕の生育に悪い。坂下では明治20年頃から役場の奨励で桑園面積が急増していた。これはこの地域が水田少ない上に、畑作の主作物であった棉(綿)が安い輸入品に押されて不利になってきていたので桑への転換をはかっていた。当時の養蚕農家は約300戸(全農家の45%)であったが、収入もあがりなかなか景気がよかった。こうした養蚕熱が高まってきた時であったので、鉄道に対しては農民も村の有力者もこぞって猛反対することになった。

- 山林が7割をしめ、田畑が狭いのに、線路や駅で耕地がつぶされると農民の生活は一層苦しくなる。

- 中央線が開通すれば下街道の交通は衰え、旅宿、駄賃かせぎができなくなるし、内津の宿駅もさびれ、内々神社附近の風光も煤煙でよごれて悪くなる。

- 駅ができると旅の人がいろいろのところから出入りするので、犯罪が増え風紀も乱れる心配がある。

養蚕への悪影響を中心として、坂下地区で鉄道建設に対する反対が極めて強いため、鉄道省はルートを変更せざるを得なくなった。ここで浮上してきたのが、高蔵寺から庄内川沿いに多治見へ出る玉川線のルートである。このルートは地形のけわしい所が多く、トンネルを14も必要とするうえ、難工事が多く費用もかさむものであった。

多治見から名古屋に至る路線の決定が宙に浮きかけたのに乗じて他地域から対案が出されてきた。その主なものは、 小牧線―名古屋西部から小牧を通り内津へ

瀬戸線―大曽根から瀬戸を経て多治見へ

の2つであった。鉄道省の予定線の最も近い玉川線沿線の町村関係者は、他で比較線を唱えて運動し始めたのを黙視できなかった。そこで、東春日井郡の郡役所があり、玉川線の中心駅が予定されている勝川町を中心として、27ケ町村長が連署して、「中央鉄道玉川線選定趣意書」を作成し、関係各方面に配布して玉川線の至当性に対する理解と賛助を求めた。ここでは、

「抑(そもそ)モ、瀬戸・小牧・玉川三線路ニ対シ公平ニ観察セバ、三線中玉川線ノ適当ナルコトハ世人ノ許ス処ニシテ地方ノ事情ニ牽制(けんせい)セラレザル当路ノ技師ガ撰定シ、政府案トシテ帝国議会ヘ提出セシヲ以テモ知リ得ベシ。

其ノ他、小牧線ノ如キハ多治見ノ西ニ内津ノ峻嶮アリテ隧道(ずいどう)ヲ穿ツノ困難アルノミナラズ該線路ハ尾州ノ北部ニ迂回シタル線路ニシテ小牧地方一部ノタメニハ兎(と)モ角(かく)モ中央鉄道トシテ取ルベキ線ニアラズ。又、瀬戸線ノ如キハ元来伊奈線ノ一端ニシテ三河線ニ接続セシモノナリシヲ鉄道会ト云ヒ帝国議会ノ委員会ト云ヒ何レモ伊奈線ノ一派ナル神坂明知三河ノ三路線ヲ排斥セラレシヲ見テ、俄(にわか)ニ方針ヲ変ジ木曽線ニ連絡ヲ通ジ、多治見ヨリ分岐シテ瀬戸ヘ迂回セシメントスルニ在レドモ是レ素ヨリ取ルニ足ズ。」

と、他路線の欠点を述べ、工費少く利便の多い玉川線の長所を強調して、採択を願っている。

こうした経過をへて、玉川線が決定された。しかし、鉄道が通ることになった庄内川沿いの人々も積極的に歓迎する受けとめ方ではなかった。生活物資は自給が中心で、近隣の村へ歩いて行くことが当然であった当時の人々にとって、陸蒸気(おかじょうき)という文明の利器は自分たちの生活とは疎遠な存在であった。その上、大きな音をたて、火や煙をはいて走るというのであるから、恐怖感さえいだく人もあり、近くを通ると知らされると拒否反応を示す方が一般的であった。だから、線路は古くからの集落や上田のある耕地を避け、集落をはずれた湿地や山林を多く通り、駅の位置も各地で難航した。

高蔵寺駅は当初玉野地区が予定されたが、「汽車は火を吹くので桑がいたむ。」など坂下とほぼ同じ意味で反対が強かったため、高蔵寺の低地に近くの小山を切り崩して埋め立てて建設することになった。

勝川駅の場合も難航した。はじめ松河戸地区が予定されたが良田が多くつぶれるため反対が強かった。次に柏井村の桂林寺の西が候補地となった。しかし、柏井でも反対が強く鉄道省では思案に暮れていた。

一方、東春日井の中心である勝川町では、有力者が町内に駅を誘致しようと運動し、庄内川に近い水田地帯を選定した。しかし、鉄道省としてはこの辺りは線路がカーブしているため、駅設置は無理との考えであった。そして、独自に調査を進めた結果、集落や田畑への影響が比較的少ない小野村の熊山(現在の位置)に内定した。ここは大松山とも呼ばれ松林や竹やぶの多い山地が大部分のところであった。

これに対して勝川町議会は、「中央鉄道勝川停車場ノ義ニ付請願」をまとめ、太清寺の東に駅を設けるよう願い出た。しかし、駅の予定地となった地主、移転の必要な農家、勝川宿の人力車夫、荷物ひき、宿屋の人たちの反対が多かったため、この案はご破算になってしまった。

3.トンネルの多い難工事

明治29年、岐阜工事局の管轄で工事が開始された。名古屋より玉野附近までは濃尾平野の平坦地を通るが、その先は庄内川の左岸に沿って進み、地峡部では断崖絶壁となりトンネル14を貫いて、ようやく多治見盆地に出る。この間の最急勾配は1,000分の10、最小曲線半径は301.8メートルである。

春日井地区の工事は6つに分けて請け負われた。このうち、難工事の予想される庄内川橋梁、鎧塚・地蔵池の2つの避溢橋、第6工区の一部切取工事、トンネルの多い第7・8工区は鉄道省の直営で、他は競争請負にされた。

最も難工事であったのは、庄内川に接近している6号トンネル工事であった。大雨で西抗門の外の切り取り個所が60ミリリットルにわたって崩れる事故が起きた。また、5号トンネルでは高さ7mの巨岩が崩れ落ち、6名の犠牲者を出してしまった。

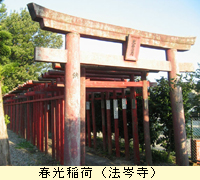

工事人夫のけんかの話もいくつか伝えられている。最も大きかったのは、多治見寄りの工事を請負っていた杉組と玉野寄りの小松組がささいなことからけんかとなり、鉄砲や工事用のダイナマイトまで使って玉野で行われた乱闘であった。また、勝川地区請負の組頭栗田武右ェ門もけんかの多いことに頭を痛めていた。そんな折、線路脇の墳丘の下に狐の穴があることを知った。ここにお稲荷さんを祀って信仰すればご利益があるに違いないと考え、京都の伏見稲荷から明治31年に稲荷様を迎えた。これが現在も広く信仰を集めている光春稲荷の起こりである。ある日、ちょっとしたことからいさかいが起こり、組と組との果たしあいになりそうな雲行きであった。武右ェ門は何とか事なきを得ようとしてお稲荷さんへ日参した。そのご利益があってか、日参を始めて28日目に相手方の組頭が出向いて来て、念願の和解が成立したという。

4.開通当初の鉄道

開通祝賀式は試運転の明治33年7月23日各駅で一斉に挙行された。試運転は11輌編成の列車で2往復行われた。1回目は鉄道及び工事関係者約350人を、2回目は沿道市町村関係者と鉄道係員及び請負業者の寄附による芸妓・音楽隊100名を加え500人が乗り込んだ。各停車場では開通の祝意を表すため、花火を打ちあげ、余興に棒の手、投餅があり大変な賑合いであった。この日の勝川町役場日誌には、「本日は中央鉄道開通午前九時頃なり。午後は花火、寄合角力がある。勝川町より扇子二つ入壱個づつ、休憩所には茶あり、松河戸新田は折詰、酒、午後七時までにぎやか。」とあり、開通を祝ったことが記録されている。

7月25日の営業開始の2番列車は、芳川逓信大臣、沖愛知県知事らの来賓を特設1等車に乗せて発車した。勝川・高蔵寺の各駅では関係町村の公職者がホームに勢揃いして歓迎した。扶桑新聞は、「初日の列車はどれも相応の乗客あり。往復4回の運転とも毫(すこし)も異常なく無事終結せり。」と報じている。

|

等級\駅名 |

千種 |

勝川 |

高蔵寺 |

多治見 |

|---|---|---|---|---|

|

2等 |

13 |

27 |

41 |

60 |

|

3等 |

7 |

15 |

23 |

34 |

|

名古屋 |

午前6時 |

午前9時15分 |

午後1時 |

午後4時15分 |

|---|---|---|---|---|

|

千種 |

午前6時17分 |

午前9時32分 |

午後1時17分 |

午後4時32分 |

|

勝川 |

午前6時38分 |

午前9時53分 |

午後1時38分 |

午後4時53分 |

|

高蔵寺 |

午前7時1分 |

午前10時16分 |

午後2時1分 |

午後5時16分 |

|

多治見 |

午前7時35分 |

午前10時50分 |

午後2時35分 |

午後5時50分 |

|

多治見 |

午前8時10分 |

午前11時55分 |

午後3時10分 |

午後6時15分 |

|---|---|---|---|---|

|

高蔵寺 |

午前8時48分 |

午後0時35分 |

午後3時48分 |

午後7時3分 |

|

勝川 |

午前9時10分 |

午後0時55分 |

午後4時10分 |

午後7時22分 |

|

千種 |

午前9時31分 |

午後1時16分 |

午後4時31分 |

午後7時41分 |

|

名古屋 |

午前9時45分 |

午後1時30分 |

午後4時45分 |

午後7時55分 |

名古屋・高蔵寺間は61分で現在の27分と比べると倍以上の時間がかかっている。この間の料金は3等で23銭、米1升12銭の時代であったから現在の料金に換算すると2,000円以上となり、相当な高額であった。だから、鉄道を利用する人はお金持ちの人や役人など特別の人がほとんどで庶民の乗物とはならなかった。開通当初の珍しさが終わった後は、勝川駅での1列車当りの乗客は数人にすぎなかった。だから、「この調子では鉄道もいずれつぶれて、鉄道用地が払い下げになるだろうから、その時のために金をためておこう。」という話が町の話題になったという。

汽車に対するものめずらしさは長く続き、駅前広場は附近の子どもたちの遊び場として、また、休日には近隣から汽車見物に弁当持ちでやってくる人々でにぎわったという。

汽車に乗った話を堀部忠治さん(松新町、明治31年生)にうかがうと、「五歳の時初めて乗せてもらえた。その後しばらくは、多い年で盆、正月と農休みの3回だった。いつも帰りだけ乗ったものだ。その日は朝6時に家を出て、歩いて東本願寺まで行ってお参りして、ここで焼めしとおつけものの昼めしをつかった。次に熱田神宮へ行き、境内のあちこち5か所ぐらいお参りしました。そして、伝馬町から馬車で大須まで行き、観音様へお参りし、千種駅まで歩いてそこから勝川まで汽車に乗るのが普通だった。ふつうの人は片道しか乗らなんだもんだ。篠木・鳥居松・勝川で往復乗る人はKさんなど5人位で、この人たちはみんな人力車で勝川駅まで送り迎えしてみえたものだ。」と子ども時代を思い出して話してくださった。

日露戦争の頃(明治37年)の列車は日に5・6回になり、客車2輌、貨物3輌位の編成であった。明治40年の勝川駅の年間乗降客は59,964人、貨物は11,396トンで1日平均それぞれ164人、31トンで高蔵寺駅は168人、22トンとなっており、まだそれほど多い乗降客ではなかった。

明治41年、柴山重治氏(鳥居松町)は著書『とりいまつ』で勝川駅からの乗車の様子を次のように記している。

「切符売場の窓が開いて、パッと燈火が流れ出る。ちょうど話の切れ間なので、千種行きの切符を求める。ゴトン、ゴトンと二つばかりの音がして、赤切符が渡される。帽子の中に入れて戻ると、カンテラを携(たずさ)えた若い駅夫が改札口に出てきた。

ドヤドヤと一斉に検札されて、プラットホームへ出る。駅夫が向う側へというので、雨に湿った白砂を踏んで線路を横切る。暗い夕闇を破って、赤い火の玉が近づいてくる―。汽車が来たのだ。

『あっ、ちょうど正時間に来た。』と一人が云う。

『こんな事は珍しいなあ。』と外のが相槌(あいづち)を打つ。(中略)

多治見の陶器を満載した貨車が、自分達の前を通って次に客車が来た。まだ、点火されないので、何だか陰気くさい。外套も着ないで駅夫は。『勝川』『勝川』としわがれた声で駅名を呼んでいく。」

夕方の名古屋行の汽車なので、19時22分勝川駅発の最終列車であろうか。「パッと燈火が流れ出る。」「火の玉が近づいてくる。」など光を強調して描写しているのは、当時の家々には電灯がまだ引けてないため、あかりに対してとくに印象的だったからであろう。駅にも電灯がないため、夜の列車の着く頃になると、カンテラを20近くもつけて、必要な所に置いて乗客を誘導していたという。

現在の国鉄は正時間のダイヤ運行で世界的に有名であるが、当時は延着が相当多かったことが会話から読み取れる。貨客混合の列車が一般的であり、貨物専用ダイヤは2往復あって、貨物の多い場合に運行されていた。

5.中央線の全通

多治見、中津川間が明治35年12月21日、中津川・坂下間が明治41年8月1日に開通し、全線開通にこぎつけたのは、明治44年5月1日であった。これを祝って、名古屋の鶴舞公園で後藤新平逓信相を迎えて盛大な開通式が挙行された。祝辞で、「今や中央線鉄道工を竣(おわ)り、本日を以って開通式を挙ぐるは本職の最も欣栄(よろこびさか)えする所なり。顧(かえりみ)れば明治29年4月工を起こせしより年を関する事十有五、工費約三千四百万円に上り、線路の延長二百二十四哩(マイル)、隧道(トンネル)を穿つ事九十五、橋梁を架くる事三百五十一、停車場四十七を設く(以下略)」(『扶桑新聞』)

と述べ、人文の啓発と産業の発展に長足の進歩を促す契機になることを強調している。

春日井の場合も下街道を中心とする徒歩と馬車の交通体系から、次第に鉄道駅を中心とした人と荷物の動きに変化して行った。勝川・高蔵寺の駅前集落は開通後急速に形成されたのではなく、大正時代までかかってゆっくりしたテンポで町並みがつくられていった。

現在の鉄道は、「中央線市内を結ぶ駅五つ」(定光寺駅大正13年、春日井駅昭和2年、神領駅昭和26年)となり、衛星都市春日井の交通動脈の要(かなめ)となっている。

郷土のむかし

大正3年の学歴簿

如意申町 小川百合 (絵と文)

私が宝物のように保存して遠い時代をなつかしむものの一つに、大正3年(尋常高等小学校1年の頃)の「児童学歴簿」があります。

1年生から高等2年迄が1冊にまとまり黒い布表紙の装幀で、現今の「成績通知表」とは一味違った重々しい1冊で、その第1ページには「ワタシノダイジナガクレキボ、ヨゴサナイヤウ、テイネイニ、出サネバナラヌソノ時ハ、オクレヲトラズ、マッサキニ、モラッタタノシイソノオリハ、父サマ母サマ兄弟ヤ、カナイミンナニ見テマッテ(・・・)ウレシガラセテアゲマセウ。カウシタワタシノガクレキボ、ナガクキネンニノコシマセウ。」とあり、第2ページには「私ノツトメ」の題示で「(一)、光耀アル我校ノ歴史ニ一層光彩ヲ添ヘン。学校ハ我等ノ書斎ナリ。清潔ニ務メ汚損セザラン。(一)、我等将来ノ責務ヤ大ナリ。正義ノ道ニ奮闘セン。礼儀ヲ尊ビ規律ヲ重ンジ校則ハ固ク遵守シ贅沢ヲ戒メ節約ヲ謀リ物品ヲ丁重ニ取扱ハン。(一)、将来ノ責務ヤ大ナリ。優秀ナル智能ヲ要ス。着実ニ真撃全力ヲツクシテ勉学セン。(一)、将来ノ責務ヤ大ナリ。強壮ナル身体ヲ要ス。衛生ヲ守リ練磨セン。(一)、身一個ノ言動モ直ニ全校学友ノ毀誉ニ影響ス。互ニ親愛ヲ旨トシ学友ノ名誉ヲ挙ゲン。」と厳しく、弟3ページには、菊のご紋章入りで教育勅語が記されています。

過日、30人程の女性の集まりに出席、たまたま教育勅語の話になりましたら、意外や半数以上の女性から「教育勅語って何ですか」との質問があり、年齢的にみてさもあらんとは思ったものの驚きでしたが「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ボシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ進ンデ公益ヲ広メ…」等、明治23年10月30日、天皇の御名で、日本国民としてあらねばならぬ道が示されています。活字も薄れた1冊の小学校の学歴簿ながら、読む程に、そんな昔の事を…と捨て切れないものを感じたままに、書き写してみましたが、青少年の非行が大きな社会問題となっている現代への1つの警鐘とも考えられる言々句々ではないでしょうか。その実感を裏付けるようなこぼれ話を身辺の人々から拾い、以下、とりとめなく綴ります。

――父は常に「人に迷惑をかけるな」と教え、農繁期に近くの田畑で人が働いているのに家の中で歌でも歌っていようものなら「人が汗水流して働いているのに慎みがない。すぐに行って手伝え」と言われ、また人に目立つような派手な服装や、汚れた服装は駄目。弁当箱やハンカチは学校から帰ったら、その足で井戸へ行って洗うこと。明けた戸をしめないのは、用便をしてあとを拭わないのと同じだ。人様の話はなんでも(そうですか)(そうですね)と言って聞き、そのあとで、自分の考えをまとめよ。大口明けて笑うな。赤ん坊を背負って働いている人を見たら「赤ちゃんを貸して下さい」と頼んでおんであげよ。駄賃の心遣いをかけさせない為に……等々厳しかった反面、父親自身も、朝食前にその日の新聞は必ず読み、重要な記事は分り易く、食事をさせながら話してくれた。そして一同の食事の終わるまで席を立たず、最後に「ごっつぉうさま」と父の音頭で頭を下げ合った。食事の好き嫌いも許さず、人参嫌いの私には、「おとうさんが食べてやるから」と言って食べ、最後に少し残して「これはお前の分」とて、うまくその手にのせられ、そんな事をくり返すうちにほかの食べ物なども好き嫌いをしなくなった。言い付けられた庭の掃除を嫌がっていると、さっさと父が掃いて、終ると「さあお前はごみを取れ」と言い、寡言の躾をされた。――以上88才の古老から聞いた話です。

大正12年当時、女子師範学校の寄宿舎生活をしていた私へ郷里の母からの手紙には「着物の綻(ほころ)びを縫うこと、寝敷きをしていつもきちんと襞(ひだ)を立てた袴(はかま)をはいていること、襦袢(じゅばん)の白(・)衿が垢(・)衿にならないように」との注意が必ず書き添えてありました。そして婚家の姑が「洗濯物は隣近所に遅れんように第一番に干し、取り込むのもまた第一番に、それから田んぼ仕事はなんでもかんでも他所より遅れちゃいかん。恥ずかしいでよう」(他所より遅れた家へは隣近所がより合って手伝いに行く習わしがあったそうです)と常に注意された事と共に一脈通う当時の気骨を感じます。

「でしゃばり女は見苦しいぞよ」というのでその母から聞いた話をある老婆が聞かせてくれました。――度々の水害で困った村の庄屋が、ある日、村人を集め、何気ない顔で「この中に継の当てた褌(ふんどし)をしている者はおらんか」と尋ねたら「うちのおとっつぁまが……」と1人の娘が申し出た。「よおし、それを連れていく」と言い遂に人柱にされてしまった。「雉も鳴かねば討たれもすまい。わが口故に父は長良の人柱」と嘆いた娘の話。また、女はつつましやかにというので、こんなこぼれ話も――娘の婚家を尋ねる母親はその家の近くの御殿橋まで来ると、そこに立ち止まり、足袋を新しいのにはき替え、折目正しい羽織に着替え、謹んで娘の家を訪れたというのです。教育勅語の「恭倹己レヲ持シ」という一節に当てはまるのではないでしょうか。「起きよと人に言われぬ先に疾(と)く疾く起きよ はね起きよ」大正初期、小学1年生の私共の好んで歌った歌です。万事、甘えていませんでした。そして「柴刈り縄ないわらじを作り、親の手助け弟を世話し、兄弟仲よく孝行つくす、手本は二宮金次郎 家業を大事に費(つい)えをはぶき 少しの物をも粗末にせずに 遂には身を立て人をも救う 手本は二宮金次郎」と崇(あが)めて歌って、柴の束を背負い、本を読んでいる校庭に建てられた二宮金次郎の立像を見上げたものでした。柴を刈り、縄をない、弟を守した84才のお婆さんの昔語りを聞きました。

――11人きょうだいで、そりゃあえらかったぜ。小さい弟を守せんならんで仕方ないから、学校へ連れてった。学校を休むといかんで、子連れもゆるいて貰えたわな。忙しい時は誰もが連れてった。自分の腰かけに弟を掛けさせ、じぎょう中もおとなしくしとったぜ(弟子三尺去って師の影を踏まずという時代の教師像が幼な子にも伝わっていたのだろうか)百姓やの子はおかずらしいものが無いで、弁当もたまにしか作って貰えなんだで、昼休みになると、あわてまくって家へ帰り、汁かけ飯に、こうこ3切で(たまには削り鰹にたまりをかけたごっつぉもあったけど)昼めしを食(く)って学校へ帰った。詰めたごぜんの上へあぶらげ1枚にたまりを付けてあぶったのを載せた弁当を作ってまって嬉しかったこと、うまかった事、未(いま)だに忘れれんわ。学校から帰ると縄ない、子守り、たんぼの手伝いで、10把で2銭に売れるへなわ(細縄)は朝業(わざ)業やようなべに精出(だ)いてなった。――等々、尽きない語らいを中断します。

「茶碗が一つと箸が一膳あれば百姓家には嫁に行くな」と言われた時代で、「年貢時になると西の街道を大地主へ年貢米を積んだ大八車が続く」と言われたが、大方は貧しい小作で、ご飯をこぼすと目が潰れる、しゃべりながら食べると米粒が縦に入るので、多く食べないと満腹しないから米が損、御飯を食べながらお茶を飲むと迎え水となってこれまた米が損、よく噛んでお茶は最後にという事で、貧しさ故にすべて勿体(もったい)ない精神で苦労にも耐えた頃でした。米5合に麦5合の半白飯は上の部、千切大根に僅かな米を入れ味噌で味を付けた、味噌雑炊等が常食で小麦粉を水で溶きほうろくで焼いたせんば焼黒砂糖の小さな固まり1つを、水で溶いて小麦粉の皮で包み、とちの葉で包んで蒸したとび出し饅頭、油揚と野菜を入れた五目飯、うどん等は、おしめり祝、秋上げ、農休み、お天王様、秋葉祭などの遊び日のご馳走だったとか。遊び日には村の四辻に赤い旗が立てられ、半日休みには白旗を立てて村人に知らせました。遊び日でもないのにけろけろしていると「赤旗が立っているかどうか見てこい」と叱られ手伝わされました。秋の取り入れ時には、稲をこく親達と田んぼで食べる昼飯がとてもおいしかったそうです。

さんまの眼鏡焼きと言って、1ぴきのさんまの目へその尾を通して丸め、眼鏡のような形にして火箸にのせ、こいた藁を寄せて燃やしながらその炎で焼いたものを新藁に載せて食べる最高のご馳走に相寄る親子が目に見えるようです。

以上、ボツボツと語って貰ったこぼれ話しをとりとめなく拾い上げ、学歴簿を始め雑感を徒に羅列しただけですが、彼等の生活の中には一貫して時代の厳しい道のあることがうかがわれる。人によっては批判も色々あろうけれど、郷愁らしいものを感ずるのは私も老いている証でしょうか。

みんなの広場

「四つ建て」民家の実測調査を終えて

中部工大建築学科 藤原義久 堀尾浩之 広瀬聡

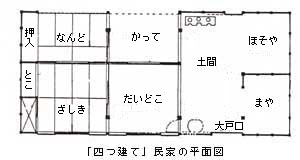

私たちは、大学の夏季休暇中に民家建築の研究のため尾張地区の代表的民家である「四つ建て」の実測を計画しました。幸い春日井市には市民文化センター内に移築保存されているものがあり(市指定文化財)、これを調査させてもらいました。

調査した感想をまとめると次のとおりです。屋根の形式は入母屋造りで、屋根ふき材料は草ぶきになっています。これは垂木に木や竹などのこまい(さし渡す細長い材)を打ち、これらに茅や藁を縛りつけて、竹で押さえてふき上げていったもので各地の農家によくみられるものです。基礎は、玉石地形(丸石で基礎を固めたもの)になっており、「四つ建て」の名が示すように4本の柱によって建物が支えられています。外壁は移築前はあら壁(わらと壁土)で出来ていたと思われますが、現在の壁はきれいすぎる気がしました。

内に入ってみて、まず印象的だったことは、実に多くの製材されていない自然木が使われていることであり、このことは私達をなんとも懐かしく暖かな気持ちにさせました。家屋内部の段差については、土間と床との高低差は現代の和風住宅建築と比べると少なくなっています。このことから「四つ建て」は竪穴式住居と現代家屋との過渡期にあるものと考えられます。また、土間や馬屋などを地表面より掘り下げてある点から竪穴式住居のなごりが残っていると思われました。柱間(はしらま)装置(そうち)は障子と襖が3枚組になっており、建具はすべて戸袋を兼ねた壁の部分にすっきりおさまるようになっていました。畳などは、現代のものと大差はありませんでした。ただ、敷居の部分に木片でつぎたしが施されていたのが多少残念に思えました。

私たちは、良く保存された文化財の調査を許可され、研究の機会を与えて下さった市教育委員会に深く感謝しながらこの実測調査を終えました。

お知らせ

文化財映画(16ミリ)貸し出し中

(春日井市教育委員会製作 各20余分)

『生きている獅子』

外之原に伝わる民俗芸能「獅子神楽」を守る人々を描いている。

『農業を支えた職人たち』

鍛冶屋、桶作り、藤箕作り、竹かご屋など、今ではめったに見られなくなった村の職人さんの仕事を収録。

『春日井の街道』

春日井を通る本街道と下街道に残る道標や碑を追い、街道が果たした役割をしのばせる構成になっています。

申し込み=市民文化センター内社会教育課 視聴覚ライブラリー(柏原町1、電話33-1111)

なお、社会教育課では他に、アニメ・劇映画など400本のフィルムと映写機を、子供会・婦人会などの団体向けに貸し出している。

珍しい民俗・風習を教えてください

市内に残る民俗は、わたしたちの世代で記録しなければ永遠に消え去ってしまうものもあります。

今ではもう行われていない習俗を知っているお年寄りはもちろん、地元の人があたり前と感じて行っている珍しい民俗を新しく市内に来られた方々のフレッシュな目で発見したら連絡して下さい。

たとえば正月には、次のようなことがテーマになるでしょう。

- 主な正月かざりを床の間でなく、土間や棚・神棚で行った。

- 玄関に魚介類を掛けた。

- 仏壇に特に何か特別なことをした。

- 万才師以外の芸人や縁起もの売りが廻って来た。

- 市内から万才師となって廻っていた人を知っている。

発行元

昭和58年12月15日発行(年4回発行)

発行所 春日井市教育委員会社会教育課