郷土誌かすがい 第33号

昭和63年9月15日発行 第33号 ホームページ版

文鏡(ねじもんきょう) 出川大塚古墳出土

旧国道19号線を東に向かい、出川交差点を過ぎた辺りのすぐ左手は、今は住宅地になっているが、昭和30年頃までは、中部大学の前に丘陵がずっと延びていた。その丘陵上に、市内最古といわれる出川大塚古墳が在ったが、昭和37年、土砂採取工事により丘陵と共に消えた。消滅直前の調査で、直径45メートル、高さ4.5メートル、2段築成の葺石を伴う円噴として記録され、内部主体は粘土槨であることも判明した。それより遥か以前の明治33・35年に、この古墳から多くの副葬品が出土し、そのまま東京国立博物館に保管された。銅鏡4面の他、勾玉(まがたま)・管玉(くだたま)(首飾り)、碧玉岩製石釧(いしくしろ)(腕飾り)等である。

銅鏡は背面の文様によって分類され、名称が付されている。4面のうち2面は同笵(どうはん)の三角縁(さんかくぶち)獣文帯三神三獣鏡である。1面は四神四獣鏡、そして残る1面が写真の捩文鏡(径13.1センチメートル)である。中央の鈕(ちゅう)の周りに4個の乳(にゅう)を配し、そこに捩(ねじ)り文が描かれている。この太紐(ふとひも)を細糸で結んだ形の文様は、元々(もともと)神獣の胴部を捩った形の変化と考えられるが、写真のそれは胴体が結び目の所ではっきりと分離し、乳と乳との間に均等配列したように見られる点、その外側には既に文様化した銘文帯が配される点に特徴をもつ。更に櫛歯文・鋸歯文と続き外縁は平縁(ひらぶち)である。径10センチメートル内外を一般とする捩文鏡の中では大型に属する。この型式の鏡は、4世紀末から5世紀初頭にかけての、碧玉製品の腕飾りを伴出する古墳に見られるが、その数はさほど多くはない。

大下武 市文化財保護審議会委員

郷土探訪

落合池の築造年代と構造について

安藤弘之 市文化財保護審議会委員

1.市内の水田灌漑

戦前(昭和12年刊)の5万分の1名古屋近郊図を土地分類すると、犬山市から知多半島にかけての尾張丘陵およびその周辺には、無数の溜池のあることがわかる。春日井市内だけでもその数は50にも達する。

春日井市の南部地域は、庄内川を水源とする高貝用水・上条用水(共に応永年間・1394年以降)によって開発が進められたが、西部地域は入鹿池の築造寛永10年(1633)に始まり、続く木津用水は慶安3年(1650)新木津用水の開さくによって、広大な地域を開発灌漑することになった。一方、水利の便の最も悪い東部丘陵周辺は、天水を溜めて灌漑するより他に方法はなかった。それでも下原町大池などは上流の集水面積が広く、立地条件がよかったため、すでに正保2年(1645)には、犬山城主成瀬隼人正が、田7町歩を捨てて池を広げ、水利の便を図ったというから築造はかなり早かったようである。

2.落合池の築造年代

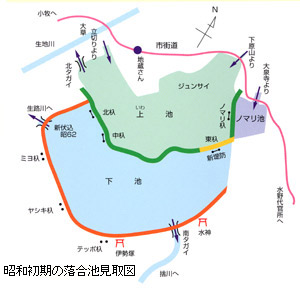

落合池という地名は明らかでないが、大草・下原山・大泉寺方面の水が流れ込むというところから、いつとなくそう呼ぶようになったらしい。近世文書に溜池を雨池と書いているのは、雨水を溜めたからである。

東野新田の開発は、犬山城主成瀬隼人正の勧農方針によるもので、万治元年(1658)に始まったとされているが、その主体となったのは、いわゆる大草越し(小牧市大草の住民)でどちらにも西尾、波多野・安藤・梶田等の姓があることでもわかる。当時の頭目であった5人衆(甚右衛門・儀右衛門・三左衛門・市左衛門・七左衛門)は、いずれの祖であったかは決め難いが、ただ総本家らしい家々の家系を調べると、13、14代を経ていることがわかる。しかし新田開発に先立つものは、水田灌漑の用水である。これについて『東野誌』は「尾州春日井郡下原村雨池水わけ之事」を引用し、成瀬隼人正が大池掛り16町5反7畝6歩にあたる水を、東野新田に分け与えたとしている。寛文5年(1665)、これは野池地域あたりと思われるが、今もここは大池掛りとなっている。

氏神八幡社は、寛文3年(1663)大久佐八幡宮(小牧市大草)の分霊を勧請したが、その時すでに家数は21軒に達していた。天和2年(1682)尾張藩の支配地になり、同3年には下原村から独立、下原新田と呼ぶようになった。下原村と直接人的関係はないが、大池水の分水により開発が始められたからである。したがって、東野新田の地名が公に通用していたのは、犬山藩支配のころだけである。

大池分水によることになった野池地域より、さらに高い東部の地域については、別の雨池を築造しなければならなかった。これが落合池である。それがいつであったかは未だに明らかでない。ただ『寛文村々覚書』寛文12年(1672)には「一、雨池五ケ所 内落合上池同下池 山の池 大洞池 太良池」とあるように、すでに落合池が上下2池として記載されていることからして、八幡社が創建され、野池地域の大池掛りが決定されてからの、寛文5年(1665)から寛文10年(1670)ごろまでの間かと推察される。なお、小牧市大草所在の太良池・大洞池の水利権も、この大草住民移住とともに、この新田開発のため分け与えられているが、落合池築造前も直接利用していたのではないかと推察される(小牧市史462ページ参照)。

3.落合池の規模

『東野誌』所載の明治12年(1879)地租改正後の地内受益面積は、落合池によるもの40町5反3畝歩、大池によるもの13町8反9畝26歩、茨池によるもの9町8反2畝14歩、総面積64町2反5畝10歩(636,108平方メートル)であるが、『東春日井郡農会史』(昭和4年刊)に掲げる昭和元年の「水稲作付面積76町1反」と比較すると、12町歩ほどの増加となるが、この間に後で述べる濃尾大震災後の大復旧工事が行われ、堤防の増強、貯水量の増加があったことを考えれば、当然であるし、したがって落合池掛りの面積は約50町歩ということになる。池の周囲についての資料はないが、大池の改修工事碑にある1,100間(約2,000メートル)と比較しても大差はなかろう。仮に落合池の面積20町歩、落合池による灌漑面積50町歩とした場合、両者の関係はどうなるか。

水稲の生育に必要な水量は役30センチメートル、途中のロスを考えに入れれば50センチメートルということになる。したがって灌漑面積が池面積の約2.5倍であれば、池の水深は1.25メートルあれば足りることになる。深さの平均は、ほぼ一致していたようである。生活の知恵から出た先人の考えは、すばらしいの一語に尽きる。

4.池の構造と震災復旧工事

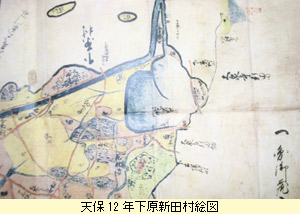

天保12年(1841)の村絵図でみると、中堤防は上池内側へ曲がり、途中で切れている。これは大草方面太良池・大洞池から生地川立切を通って入った水が、上池をゆるやかに流れる中に粘土分を沈殿させ、下池へと入る仕組みになっていた。明治25年(1890)濃尾大震災後の一大復旧工事のとき、中堤防も延長して対岸と結んだが、この部分を今も新堤防と呼んでいる。大泉寺方面の水は、上池の東側にあるノマリ池に入り、ここで濁りを沈殿し、上池を通って下池へ入るようになっていた。

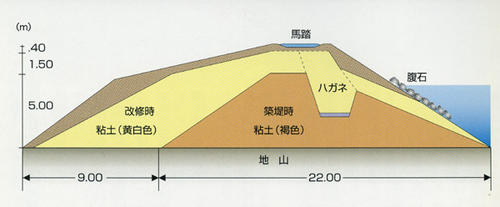

明治24年(1891)10月28日に発生した濃尾大震災は、落合池にも大きな被害をもたらし、堤防に大亀裂を生じた。当村では、急ぎ復旧するため県へ願い出たが、これに対し、翌25年1月26日付で、県知事より村受工事命令書(『東野誌』所載・柴山家蔵)を受領、直ちに夜を日に継いでの工事にかかったが、今回(昭和61年度より向こう10年計画)落合公園造成工事を施行するにあたり下池北西隅に放水路を設けるため、堤防の掘削をした。奇しくも、当時の工事をしのぶ断面が現れたが、当時の工事命令書と照らし併せると、築堤工法の一端を知ることができる。

最も顕著なものは刃金(はがね)である。復旧工事以前の旧堤防(粘質赤土)に強く大きく打ち込んであるのがそれである。「刃金土ハ良質ヲ撰ミ監督員ノ検査ヲ経タモノニアラサレハ使用スルヲ許サス」とあるように、土選びはかなり厳しかったようである。粘土は乾燥すればもろいが、適度の湿度を保つときは強い粘着力を示す。これを堤防の内側に打ち込んだのは、そうした意味もあったろう。

新旧の間に全く雑物のないのは、「堤防築造ハ、盛土スヘキ場所、木草根其他瓦礫塵芥等入念掃除ノ上土砂運搬スヘシ」の指示通り、恐らく旧堤防の上土をかなりはねたものと思われる。なおその盛土は、1尺ごとに蛸木やカケヤで搗きかためていった。今も刃金打ち唄として残っている。

「溜池堤防内震裂長五百拾間」は約912メートルにあたる。これは下池の東堤防を除く3面の堤防全部にあたる。この復旧工事で、堤防は1メートル余りかさ上げされ、貯水量の増加とともに、灌漑面積も一段と広くなったと思われる。果して、この大量の粘土をどこからどんな方法で運んだかは明らかでないが、ただ余りの大工事に、南堤防はしだいに雑になっていったと、今に伝えている。当時の大八車は、木製の車輪の外縁に鉄板をあてるようになり、モッコとともにかなり活躍したと思われる。大半は上池に沈澱した粘土を使用し、足りない分は、今も良質の粘土が見られる東山町地内の丘陵から運んだのではないか。

毎年、秋に行っていた池こねも、ただ魚を獲るだけでなく、池の大掃除を意味していた。堆積している粘土を6尺角、厚さ2尺に切って運び出す。これを「坪出し」といっていた。瓦の原料として売られていったが、その量は相当のものであったと想像される。

戦前、旧暦9月5日は秋葉さまの祭りを、揚げ祭りといったが、この時、四島(東野の4部落)の馬は落合池水神に詣ったあと、北堤防の端まで馬を走らせるしきたりになっていた。復旧工事で馬踏が1間半(5メートル)に広くなったのと、当時の難工事をしのぶ意味があったと思う。また、護岸工事に使った腹石は、地元民が担いで運び、これを一荷いくらで買い上げたものだったという。

おわりに

尾張丘陵周辺には、無数の溜池があるが、四角四面堤防をめぐらした池は数えるほどしかない。築造のことは言うまでもなく、復旧工事のことすら、伝える人はいなくなった。明らかでない点は多々あるが、今後の調査をまって解明したい。

参考文献

『東春日井郡誌』(大正12年刊)

『東春日井郡農会史』(昭和4年刊)

『東野誌』(昭和57年刊)

『小牧市史』(昭和52年刊)

ムラの生活

養蚕農家のくらし

井口泰子 本誌編集委員

1.日本の養蚕の歴史

昨今のシルクロードブームに明らかなように、古来“絹”は世界の貴重なる宝であった。日本での絹、養蚕に関する記録は、古く『魏志倭(ぎしわ)人伝(じんでん)』に邪馬台国の女王卑弥呼が中国の魏の国に絹を献じた話、『古事記』の大(おお)気津比売(げつひめ)の頭や『日本書紀』の保食神(うけもちのかみ)の眉に蚕が生まれる話など神代の巻まで遡ることができるが、盛んになったのは、応神・仁徳・雄略朝にかけての養蚕の奨励、漢織(あやはとり)・呉織(くれはとり)など織物技術者の招へい以後のことであろう。

が、上古において、養蚕は、各戸に桑何本と割り当てられた義務であり、絹織物は朝廷に納める税であった。時代が下るにつれて技術の向上はあったが、需要が貴族社会に限られている上、政策の影響を受け易く、産業としての急激な発達はみられず、戦乱から解放された徳川時代にはいって、生活の向上から絹織物の需要は飛躍的に伸びたが、まだそれは国内に限られていた。

生糸の需要が一気に伸びたのは幕末から明治にかけての国際貿易が始まってからのこと。生糸は輸出品の第一に位置し、明治政府の経済政策の下、蚕、桑の品種改良、製糸工場の発展と相まって生産は増大し、日露戦争から昭和5、6年をピークに養蚕農家は全国的に広まった。が、その後は世界恐慌の波を受けて次第に減少し、第2次大戦前後は桑畑は食料増産へと変身せざるを得ず、戦後は化学繊維の発達により養蚕農家は減少の一途を辿った。しかし、近年、天然繊維の持つ良質の光沢、しなやかさ、肌触りなど絹ならではの長所に目が向けられ、絹及び養蚕に再び熱い視線が注がれつつある。

2.春日井の養蚕

春日井市の養蚕は、日本の養蚕業の発達と時を同じくし、明治維新以後に始まり、日露戦争から昭和5年を最盛期に、後は次第に細り、ほとんどは昭和32年頃に終わっている。

養蚕は穀物栽培に比べ、農地もほとんど肥沃を選ばず、水利の影響も少なく、生産の回転が早く、何よりも農家の現金収入となったから、農家の副業として大いに広まった。

ことに春日井市は、新田を開発する度に水利をめぐっての争いが絶えず、丘陵地も多いこと、坂下、内津、高蔵寺に相次いで製糸工場ができたこと、河田悦治郎による蚕種改良と育成技術の普及等々によって、急速に養蚕農家が増えた。『東春日井郡農会史』によれば、明治21年養蚕戸数は443戸であったものが、昭和2年では実に3,236戸に増えている。それは昭和5年ころの廻間村を例にとれば、村の全戸数70余戸のうち養蚕農家は50余戸、3分の2を上回る普及であった。

本稿では、最盛期の昭和3、4年、食事を取る暇もなく蚕の飼育に追われた養蚕農家の当時のくらしぶりを、廻間村の養蚕農家の主婦の話を中心に追ってみたい。

3.養蚕と農家のくらし

養蚕は年4回できる。即ち

春(はる)蚕(こ) ― 八十八夜前後

夏(なつ)蚕(こ) ― 6月上旬

秋(しゅう)蚕(こ) ― 8月、盆の前

晩(ばん)秋(しゅう)蚕(こ) ― 9月1日以後

に掃(は)き立てられるものである。

掃き立てというのは、養蚕の開始の時期(後述)。掃き立てから収繭までの1養蚕期間は、桑の生育する季節により異なるが概ね30~40日間である。廻間村では春蚕と晩秋蚕をする農家が多く、夏蚕、秋蚕はどちらかを休む家もあった。期間が重なったり、田植、草とり、収穫等の農繁期と重なるからである。

養蚕というのは、いうまでもなく、カイコガを卵から幼虫期間(蚕)を育て、繭というさなぎ期の殻をとるまでの作業である。美しい立派な繭をとるためには丈夫な蚕を育てねばならない。餌である桑の木を栽培すること、生育にしたがって給葉すること、温度湿度等飼育環境を整えることがその主な仕事である。

養蚕期の蚕の成長と、飼育の手順は次のようである。

(1) 準備

桑の木が芽ぶき始めると春蚕の開始である。部屋の畳をあげ床を丁寧に拭き清める。これから秋祭りまで畳が敷かれることはなく、部屋は全部お蚕さまに明け渡される。蚕室の戸障子はしっかりと目張りされ、蚕道具はホルマリン液ですべて消毒される。こうして一昼夜置けば準備完了である。

(2) 催青(さいせい)と掃き立て

卵をふ化させることを催青という。卵は初め白色であるが、ふ化が近くなると暗青色になるからである。種紙とよばれる紙の上に直径5センチメートル高さ3センチメートルほどのブリキの輪を置き並べ、その中に卵を産みつけさせる。春蚕は前年に産みつけさせた種紙を催青室に移し、暗所で湿度80パーセント温度15度前後からはじめて毎日少しずつ高めていき25度になった10~15日後の朝、明所に出すと揃ってふ化する。ふ化した幼虫は黒く、毛蚕(けご)とよばれ、藁座に敷いた和紙の上に鳥の羽で静かに掃き下ろす。これを掃き立てという。掃き立てられた毛蚕に細かく刻んだ桑の葉をふりかけ、桑の葉に群がりついたところを桑ごと蚕座(さんざ)に移す。

蚕座は角座(かくざ)または丸座という籠の中に紙を敷き、その上に網を置き、桑の葉を乗せる。蚕の糞は網の下の紙に落ちるので毎日紙を替えて清潔にする。

(3) 脱皮

蚕は4回脱皮する。脱皮する前に一昼夜桑を食べずに静止する期間がある。これを「眠(みん)」といい、4眠することになる。掃き立てから1眠までを1齢(約5日)、2眠までを2齢(約3日)、3齢(約3日)、4齢(約5日)と経て、4眠後即ち最後の脱皮を終えてから糸を吐き始めるまでを5齢(約10日)とよぶ。

催青から2眠までは共同飼育のところもある。2眠から4眠までが最も忙しい。蚕はもりもりと大きくなり盛んな食欲に合わせて給桑しなければならず、桑摘みが大仕事である。

朝は3時に起きて大釜一杯に蓋が締まらぬほどの1日分の飯と味噌汁を炊く。食事は1日に4、5回。米と丸麦が半々の麦飯である。

5時に1回目の桑をやった後、桑摘みに行く。籠一杯の桑は30キログラムもあったろうか。桑の葉は蚕ぐらいの大きさに蚕が小さい時は小さく、大きくなれば大きく刻んで1日に4、5回(5、9、12、3時、寝る前)与え、昼1回、夜1回糞をとる。桑の葉を欠かすことはできないので雨模様の日は降る前に桑を摘み込まねばならず、朝から夜まで桑摘みと給葉に追われた。夜は桑をやりながら居眠ることもしばしばであった。

蚕室は蚕が桑を食べる、しゃわしゃわと雨足を思わす音が広がり、春、秋は温度を保つため、部屋のまん中に炉を切ったり練炭を焚いたり、葉の鮮度を保つために湿度が保たれる。化粧の臭いは蚕が嫌うといって女はおしゃれもできず、蚕が大きくなるにしたがって次々と部屋を明け渡し、廊下や土間にござをしいて寝るときもあった。3眠まではほとんど女の仕事。男たちには田畑の仕事がある。

4眠過ぎからは、桑の葉を摘んで与えなくても枝ごと切り取って与えれば、成長した蚕は枝に登って食べる。戸障子も明け放たれる。

時々、県の指導員が巡回して、風通し、温度、湿度などの注意を与えたが、桑摘みに行って会えないことが多く、注意事項を書いたメモの指導によった。それでも中には病蚕もあり、それらは、ちょうちん(首が白くならず頭が透けて大きく体が青くなる)、ふしだか(節が高くなる)、おしゃれ(おしゃりともいう。白殭(きょう)病菌のため全体が堅い)などと呼ばれ、他に伝染しないように捨てられた。

(4) 上蔟(じょうぞく)

第5齢の終わりころになると蚕は桑を食べなくなり、体が細くなり、首が透明になって蚕座の上を這い回る。これを熟蚕(じゅくさん)という。熟蚕は蚕籠に拾って、蔟(もず)(まぶしともいう)という藁で編まれたものをかけ(これを上蔟という)、繭を作らせる。学校は4眠後、1週間、お蚕休みとなり、子供も総出で最後の追込みとなる。座敷も台所も2階も上蔟棚が作られた。

蚕は蔟の中で自分の位置を決めると大きく首を動かして糸を吐き、外側から自分の体を包んでいく。上蔟後、1週間ほどで蔟から繭をかきとり、選別し、繭(まゆ)毛羽(けば)を取り除いて出荷する。繭になってからは、びしょ(中で蛾が死んでいる)、だままゆ(蛾が2匹はいっている)が取り除かれた。

これほどの激しい労働ではあったが、養蚕は農家の大きな現金収入源であった。桑園1反当りの収繭は春蚕で7、8貫、価格は1貫につき平均7.7円であったから(『東春日井郡農会史』による)5、6反もある大百姓では、300円ほどになる。ちなみに当時の物価は白米10キログラム2円60銭、ビール43銭、鉛筆1銭(NHK調べ)であった。

繭は製糸工場へ持って行くと、粒の大きさ、色相、光沢などで等級に分けられ、等級の良い繭はその場で内金が支払われ、納繭の帰りはすぐに居酒屋に繰り込むものもあった。

出荷されない屑繭(くずまゆ)は女たちの楽しみである。屑繭を集めて糸を繰り、染めて織る。自分や娘の外出着となり、時には盆や正月の小遣い稼ぎにもなった。繭がなければ女たちが1円札を持つことはできなかった時代であった。

初午の日は、その年も、よい繭のできますようにと、米の粉で白や黄色の繭団子を作って白山の観音さまに供えたものであった。

ご協力いただいた方は廻間町の小川はな、伊藤アヤ、伊藤かづゑ、白石芳江さんである。

春日井の人物誌

東春日井郡ではじめて近代病院を開院した ドクトル・メヂチーネ 足立 聰2

井上博 市社会教育委員

第2代市長に就任

終戦間もない10月、春日井市議会は、時の内務大臣から、「10月14日迄に市長候補を推薦されたい。」旨の通達を受けて、早速市議会を開き、足立聰を市長とすることに決議した。初代市長安達英一は、占領政策の下に、市長の座を去り、第2代市長に足立聰が就任した。時に昭和20年10月31日であった。神国日本が崩れ、混乱、窮乏の大波が、どっと押しよせた。聰のひき当てたくじは、吉であったか凶であったか。

軍都でなくなった春日井市を復興させるには、平和都市をつくることである。足立市長は、先ず2つの構想を打ち立てた。その1つは、国営競馬場の誘致であり、いま1つは、市民の心に都市としての心象を培うため、旧町村時代の大字、字を廃止して、町・丁目を設定することであった(『柏井の由来』塚本兼十郎著)。そこで聰は、復興にふさわしい市役所の機構を改革し、衛生・教育・治安等市民生活のための環境整備に着手し、鳥居松・味美両診療所の設置を手がけるとともに、教育制度の見直しによる、六・三・三制の発足に伴い、昭和22年4月、東部、西部両中学校を開校した。当然両校とも仮校舎ではあるものの、行政としては、まことにあわただしく、苦難の年であった。

第2期市長就任

昭和22年4月、終戦後初めての統一地方選挙が施行された。聰は対立候補者もなく、第2期春日井市長となった。この年5月の臨時市議会において、「……過日の協議会にも申しましたように、市は軍需建物の利用活用しか生きる道はありません。それが出来れば、自然市も発展すると思います。」と述べているように、両工廠跡地、特に鳥居松工廠跡地を如何に利用すべきかが最大の懸案であった。更に、昭和23年3月の市議会においては、鳥居松工廠跡地に、市庁舎を移し、工廠建物を移築して市民病院とし、文化施設も整備して、文化都市を築く考えを表明している。特に残された広域な跡地には、念願の国営競馬場誘致を、中央線電化複線化のからみ政策として推進したいと考えていた。ところが、その頃は、極度のインフレ下、歳入の見通しも立たない地方自治体は、職員給与の支払いが精一杯で、新規事業の企画など到底望めない時であった。

六・三・三制の実施で、中学校建設に苦しむ町村長が、死を選ぶような社会情勢ではあったが、聰は、東部中学校から中部中学校の、分離独立、或は春日井市立高等学校の開校を進めるなど、教育第一主義の旗を掲げて推進するとともに、農事試験場の整備、衛生事業の充実、市営住宅の完成、消防署の設置等に努力した。

この年の11月、念願の鳥居松工廠跡地の1区画が払い下げの許可を受けるや、一部市民の反対はあったものの、「工廠跡地を使うという道が開けるから。」と市庁舎移転を敢行した。そして自治警察署・公民館・図書館・授産所等も併置した。残るは工廠跡地に念願の国営競馬場誘致であった。当時国営競馬場誘致には、名古屋市、一宮市など極めて強力なライバルがあった。そこで、時の農林大臣や、与党大物政治家を招いて、彼等から「候補地としては、一番好条件をそなえている。」と有利な発言を得てはいるものの、前途は多難であった。

市民病院の設立

市民病院の開設は、当時の社会条件、生活環境上から急務の施策であった。とりわけ聰は医師である。市民病院の設立を1日も早く望んでいたのは、医療行政に万全を期す聰の信念であった。しかし、六・三・三制の実施、自治体警察の設置等、市民の負担は大きく、その上、昭和24年に出された税制改革を勧めるシャウプ勧告は、財政を市民に頼る春日井市にとっては、極めて辛い改革案であったが、聰の初志は微動だにもせず、昭和24年3月の市議会予算案説明の中で、「鳥居松工廠が解放になれば、現在の国民健康保険のみでは経営困難でありますから、旧工廠の病院を市民病院とするべく、これまた市民の協力を願わなくてはなりません。」と発言し、同年6月27日の定例市議会に『春日井市民病院の設置について』の議案を提案、満場異議なく同日可決された。とはいえ、それからの立地選択、工事着工とまだまだ完成までには遠い道のりであった。

市民病院の土地選定については、各地域の思惑もあり容易に決めかねた。そこで候補地10ケ所を、10項目の条件で区分し、採点方式によって比較検討の結果、市民の足を考え、交通条件の優位な上八田に決定された(『春日井市民病院30年の歩み』)。しかし一部には、「足立聰は、足立病院の経営者でもあったために、人口の多い勝川地区を選ばずに遠くに追った。」との風評が流された。又、一方では、「自分の病院を犠牲にしても、市民病院をよくぞ建設した。普通の政治家ではなかなかできることではない。」として理解者もあった。

市内全域からの利用を考え、交通条件を優先させて、市中央部に選定したことは極めて適切であった。そして、昭和25年12月起工式、26年8月1日診療を開始した。

苫小牧製紙(現王子製紙)春日井工場の誘致

競馬場誘致も精力的に続けられたが、春日井市に利あらず、遂に国営競馬場は、名古屋市に隣接する豊明町(現豊明市)に決定した。聰の無念は如何ばかりであったか。しかし、聰は既に大工場誘致の工作を進めつつあった。工場誘致こそ、市経済の復興につながる唯一の道と、県下に先がけて、内には工場誘致条例(昭和25・9・27)を制定し、外においては各企業を訪ねて誘致への努力を重ねた。

その頃、苫小牧製紙株式会社は、本州に工場を新設したい意向を持ち、適地を各地に求めていた。その候補地として豊川、春日井、水島(岡山県)があげられた。たまたま副社長木下又三郎(技術担当、名古屋市出身)は、聰の出身中学校(愛知一中)の先輩であり、営業部調査課長が鵜飼秀之助(本市・内津町出身、中学校の後輩)であったことが幸いして接渉は順調に進んだ。

一方地元の意向をまとめるために、長谷川良平、長谷川吉三郎らの働きも大きかった。一方、連合国進駐軍が鳥居松工廠跡地を接収する動きもあって、聰は要路への陳情に走りまわる苦しい時もあった。

後年当時を回顧した聰は「人脈・地縁があったればこそ、あの誘致が成功した。」としみじみ語ったという。

当時、聰に従って東奔西走した平井敏男(元春日井市消防長)は、「足立市長は、市長就任以来、月々の報酬は全く私事に使わず、凡てを誘致のために充てた。勿論それだけでは足りず、私財を投じた額も大きかった。」と語っている。自ら経営する病院も順調に発展しつつあったからこそできたのであろう。ともあれ聰のひたむきな努力が実り、製紙会社側の、立地にかかわる4条件も満たされて、遂に苫小牧製紙株式会社春日井工場の誘致が決定したのは、昭和25年10月であった。

昭和26年3月の、予算市議会における施政方針説明で、聰は、「この4年間競馬場誘致に傾注し、涙ぐましい努力をいたしました。全生命を打ち込んだにもかかわらず、不調に終わりましたが、一方、昨年来多年要望の工場誘致は、苫小牧製紙株式会社春日井工場が旧鳥居松工廠跡に造られることに至りまして、欣喜雀躍一大曙光を見出すことになりました。当苫小牧製紙春日井工場の建設が、全日本に伝わるや、密接関係の大会社が続々視察に来られることは、誠に同慶に堪えません。」と事に当って苦労した者のみの知る喜びを述べている。聰の心の中には、一つのことを終えた喜びと、今後の企業誘致、文化教育施設の充実、住宅難の解消、水道事業の拡張等の抱負で、胸は大きくふくらんでいたであろう。

「人に騙(だま)されても人を騙したことはない」

昭和26年4月、市長選挙が施行された。当然聰は立候補したが、不運にも608票の小差で敗れた。当選確実と、自他ともに信じていた聰の無念さが思いやられる。

政治に対する断ちきれぬ思い、執念は聰の胸中にほむらの如く拡がっていった。一部の勧める人々もあって、昭和34年4月の市長選挙にも立候補したが、市民は再び聰を選ばなかった。失意の中に聰は、病院経営に力を注ぐようになった。

聰は、市長時代も、亦相次ぐ落選の時も、愚痴めいたことは、ひと言も家人には言わなかったという。男の社会における外でのことは、家にあっては一切口にしなかったから、家人は外でどんなことがあったのか、殆んど知らなかったという。

聰は、春日井裁判所調停協会理事長、愛知県医師会副会長、春日井小牧医師会長、春日井市教育委員会委員長、交通安全協会春日井支部長、西本願寺宗会議員等数々の要職にあって活躍するとともに、次第に晩年を迎えた。その間厚生大臣、愛知県知事を始め、関係各機関から数々の表彰を受けた。

彼は、清潔で、新しい感覚と、洞察力、先見性をそなえた広い視野に立つ政治家であった。一面個性も強く、何事も明快に決断した。

酒を好み、談論風発、脱線もしばしば、相手がなかなか大変だという。しかし根は正直で、他人に対する思いやりが深く、聰自らが、「自分は人に騙された事はあったが、人を騙したことは一度もない。」といっていたように、政治家としては、むしろ正直過ぎたのではなかったろうか。人に頼まれたことは、いやといわず、持ち上げられれば、それに乗る素直さ、人の好さが2度の市長選に立候補しながら、落選の憂き目にあったのではないか。しかし決して他人に対し憾みがましいことは言わなかった。

「明治青年の香りをただよわせた、古武士的な一面をもつ父であった。」と現病院長足立治夫は語っている。

時代の変遷はあれ、春日井市草創期の市政における聰の足跡や、関係した機関の業績は、今大きく認められつつある。(敬称略)

(昭和46年10月24日没、享年74歳 正六位)

郷土散策

白山信仰2

村中治彦 春日井郷土史研究会会

春日井市域の白山神社

現在春日井市内には別表のように白山神社が5社あり、境内社としては伊多波刀神社、熊野神社等に祀られている。

また、合祀された白山神としては、菊理姫命が勝川天神社、朝宮社、牛山天神社、五社大明神社等に白山比女命が鳥居松の神明社に、白山大権現が神領の三明神社にそれぞれ合祀されている。

|

神社名 |

所在地 |

祭神 |

別当寺名 |

宗派 |

本尊 |

|---|---|---|---|---|---|

| 白山神社 | 二子町 | 伊邪那岐命 伊邪那美命 菊理比売命 可美直手命 天児屋根命 |

日輪寺 | 天台宗 | 地蔵菩薩 仮堂に白山権現を祀る |

| 白山神社 | 白山町 | 伊弉冉命 大己貴命 菊理姫命 |

円福寺 | 天台宗 | 十一面観世音菩薩 阿弥陀如来 |

| 白山神社 | 外之原町 | 菊理姫命 | 延命院* | 真言宗 | 薬師如来* |

| 白山神社 | 上条町 | 岡太賀日須命 伊弉冉命 建手和爾命 磯城津彦命 菊理姫命 |

大光寺 | 天台宗 | 十一面観世音菩薩 |

| 白山神社 | 松河戸町 | 菊理姫命 素盞鳴尊 応神天皇 木花咲耶姫命 |

昌福寺 | 曹洞宗 | 薬師如来 |

太字は白山神の本地仏と垂迹神及び白山比咩神社の祭神

明治維新の廃仏毀釈の際廃寺となり、本尊の薬師如来は現在林昌寺に安置

別表にあげた5社の中で、その由緒に白山信仰との関係が明白に伝えられているものは上条の白山神社(旧和爾良神社)である。他に、松河戸の白山社にも白山信仰とのかかわりの伝承がある。

上条白山社の由緒

建保6年(1218)当地に来住し、上条城主となった男阪(おざか)(小坂)孫九郎(まごくろう)光善(みつよし)は、当時朝宮の地にあって衰微していた和爾良(かにら)神社(延喜式内社)と別当寺の大光寺を上条本郷の現在地に移したという。

男阪光善は祖先の中原信濃守兼遠が木曽義仲に従って、霊峰加賀白山に祈り、平維盛らの率いる平氏の大軍を破った故事により、平素から白山神を信仰していた。

このため、和爾良神社の移転再建の折、白山神を合祀して和爾良白山社と改名したものと伝えられている。

松河戸白山社の由緒

年月は不詳であるが、明治の頃、松河戸村から名古屋に出て成功した松河屋が、氏神の社格昇級申請に際して多額の資金を提供したという。その際、松河屋が日頃白山神を信仰していたところから、白山神社と命名されたものといわれている。松河屋がどのような理由で白山神を信仰するようになったかは明らかではない。

江戸時代の村絵図によれば、現在の白山神社のところに白山宮の名が見られるが、その社伝は不明である。同絵図には、村内各所にその他の神社が描かれている。また、徇行記には、境内除地及び燈明料の田が認められているものとして、白山社以下7社があげられており、白山社は慶長年間の建立とある。

大正元年に、これら村中の各神社を合祀または境内社として白山神社に祀った。

したがって、この白山神社は多くの神々を祀った神社の集合体といえる。

参考文献

『東春日井郡誌』『春日井の神社』『春日井の寺院』

私の研究

玉野川名所躑躅(つつじ)考

坂下町 木全圓壽

- ちょっと必要があって、明治の俳句雑誌を拾い読みしていて、ふと“玉野川探勝”とでもいうべき小文に出会った。

明治17年6月10日、伊勢国安濃郡津西検校町3番地内、知新社発行『俳諧温故新誌』第19号に掲載されたものであった。

<今(いま)茲(ここに)甲(きのえ)申(さる)皐月(さつき)偶閑(ぐうかん)を得て春日井郡玉野の里に遊ぶ此地たるや山間に川あり玉の川といふ同郡勝川の上流にして両岸は絶壁なり山頂に天狗岩あり山腰に屏風岩あり其他くさくさの名厳あり此川水清くして流勢はげしく就中目ざましきは川中の巌石に今を盛りと咲乱れたる皐月躑躅の激湍(たん)にふるるなど又たぐい稀なる勝景なり為に長き夏の日も不識(しき)不知(ち)黄昏にいたるまで爰(ここ)かしこに杖(つえ)を曳(ひ)いて左の二吟(ぎん)を得たり。

うるはしや杜鵑花(つつじ)も水に濡(ぬ)れながら

画には似ぬものに杜鵑花の屏風厳(びょうぶいわ)>

ゆくりなく見出したこの小文に、少なからず僕の眼は奪われたけれど、その筆者である中島中庸という俳人を知る由もなかった。ただ僅かに、署名に冠せられた“尾張”という文字と、前後の巻中に、2、3の消息を見るに過ぎない。

それらを継ぎ合せて行くと、尾張知多郡森岡村に小島可洗(かせん)という俳人があり、その弟が中庸であり、そのまた弟を既白(きはく)と呼んだ。つまり、当時、ちょっと珍しい俳句三兄弟であった。

ところが不幸にも、末弟既白は去年の秋、20歳そこそこで夭折。その非命の死をいとおしんで、長兄可洗は諸家の手向けの作品をあつめて句集を編むという案内を同誌に出し、それに続いて、中庸は“愚兄可洗が愚弟既白”の追悼句集を編むという、私は“遠くおもひはかり”て何の手助けも出来ないが、願わくばこの兄の企てに諸家の御助力を仰ぎたいと書いて、

嬉しさに草葉のぼるか露の玉

という一句を添えている。

この時中庸はすでに知多郡森岡村を出て、他家に入っていたのであろうか、署名に“尾張”とありながら、姓は中島となっているし、文末に“遠くおもひ”と書いている。

途切れ勝ちな俳句3兄弟の消息は、これで終わっている。可洗が企画した既白の追悼句集が、どのようにして刊行されたかは、今のところわかっていない。

そのことはともかく、明治17年5月、中島中庸が初夏の風の中に見出した川中の巌石に咲き乱れていた“皐月躑躅”は、足をとどめて“黄昏にいたるまで”あきずに眺め続けたほど見事なものであった。

ざっと100年前の風趣である。

名勝玉の川の景観に遊んだ文人墨客は随分多い。

『尾張名所図会』は美濃の文人金竜道人の口を借りて、<山水冠天下>をキャッチフレーズにしている。あらためて風景のあれこれを説明するまでもなく、春秋を越えて風流人の足は絶え間なく続いたことであろう。

それらの人達の絵画や詩歌や紀行は、ある日ある時の風趣を伝えて余すところがない。ある人は真っ直ぐに見、ある人は斜めに見るという違いはあっても、そこにそれらの人達の花暦があったことだけは間違いがない。

『尾張名陽図会』を遺した猿猴庵高力種信がここへ訪れたのは、文化年間の事であった。

<高蔵寺村燈明山高蔵寺本尊薬師如来は、玉野川の下流より白鹿に乗りて出現の霊像、文化年中開帳の節、此寺の法印に縁起など尋ける>

と『矢立墨』に書き、そこに“高蔵寺山鹿乗渕之真景”図を掲げている。

それは伝説地らしい大河碧潭(へきたん)として描かれているけれど、それにもまして、奇巌怪石のそれぞれに、蛙岩、天狗岩、稚児岩、枕岩、碁盤岩、獅子岩、大屏風、小屏風等の名札が附されている。

猿猴庵高力種信は何事によらず、きわめて丹念に追尋実証を旨とする人であった。

高蔵寺縁起を寺僧に質したように、玉野川の景観を写生するに当って、異様な岩石の形状を俚人に問うたのであろう。

それと相前後して、名著『狂画苑』の著者牧墨遷が、この景勝を訪れ、銅版画「尾州愛知郡玉野川鹿乗渕之真景」を残している。

構図は、画面の手前に奇巌怪石を併列し、大河を挟んで対岸に小丘を配していて、それは全く猿猴庵と同巧のものであった。

猿猴庵は宝暦6年の生れであり、墨遷は安永4年の生れであって、2人の年齢差は20年にも及ぶけれど、共に尾張藩士であり、作画期も重なっている。墨遷は50歳で死に、猿猴庵は76歳まで存命している。相識だったことは言うまでもない。

だから、その構図の同巧に目くじらを立てるよりは、玉野川の景観を鳥瞰(ちょうかん)するに最適の場所を、この2人によって選定されたと見るべきであるかも知れない。

それにしても、墨遷は画題に春日井郡を、なぜ愛知郡と書いたのだろうか。

数年遅れて『尾張名所図会』の挿画を描いた小田切春江が、同書の編著者、深田正韻、野口梅居と共にこの玉野川に遊んだのは、天保8年8月21日であった。

<この川無量の白石水中に出没し、巨巌山を擁して断岸に峙ち、老松枝を倒にして絶壁に聳え、激湍石に噴(ふん)して白雪をひるがへし、清流砂を帯びて練をさらすが如く、水の甘きは茶を烹るによろしく、石の坦(たん)なるは穏坐(おんざ)を承(う)くるに堪へたり。山の澗に傍ふて列なれるは、百千の松を戴(いただ)きて、宛も翠幌(すいこう)を展ふるが如く、実に山水の奇観至れり尽せり>

と書き、その景観を見開き4図に描いている。

春江の画系は猿猴庵であった。それの故か、先人2者の選定地点に始まって、玉野川全流域を精写し、更に、奇巌怪石の名札を踏襲、それに加えて渕瀬(ふちせ)の呼称まで記載している。

もう一つ、面白いことに、画中に。

<仰観峩々山 俯瞰潺潺(せんせん)水 俯仰看見了 山水之骨髄> (蜂谷大岩)

<跋渉(ばっしょう)山兼水 来遊玉野川 山水之奇絶 沈痾(ちんあ)頓(たちまち)覚痊(せん)> (鹿乗渕)

という百信深田正韻の即興詩を掲げ、そこに武士、隠士、僧態の人物が配されている。武士は春江の自画像、隠士は深田正韻、僧態は野口梅居に他ならない。

あるいはこの夏の日の遊興は、前後10数年にわたった“図会”編纂中の楽事だったかも知れない。深田正韻が“沈痾たちまち痊を覚ゆ”と詠じたことも、さることながら、春江が自画像を描いたのは、全図中ここだけのことであった。-

そしてまたその『尾張名所図会』は、俳人井上士朗の警抜な話題を伝えている。

<玉野のやうを見るに、静かなる体として、淋しきを閑とす。鳥の樹に啼き水の岩にむせぶ音、いづれか淋しからざらん。されど体は一にして、用は百千にわかる。百千に遊ぶ人なほ多しとせず、況や一に遊ぶ人をや。世のうきよりは住みよかりけりと住める人にやあらん。ちひさき松の庵に、文(ふ)机(づくえ)の外(ほか)見るものなく、かたはらに同じさましたる僧のありけるが茶を煮る。いかなる人にて渡らせ給ふにか問へど、打ち見たるのみにてものもいはず、うらやましき栖(すみか)かなとぞ、この石に尻かけて、

花の雲これらもしづかならざるや

いかがとおもふこころより、かく申し侍りぬといえば、あなかしましとて、かたはらにありける僧の、戸をさしこめたるこそ、いとどこころは床(ゆか)しけれ。日は西の山にかくれて、見るものみな朧々(ろうろう)しく、小倉の山のをぐらき木の間にぞなりにける。

朧夜やおぼつかなくもほととぎす

と口ずさみけらば、かの僧の出で来(きた)りて、茶のよく煮えて侍るに、しばしとてむかへいれたる、いとうれしくて立ち入りぬ>

閑寂な草庵へ時ならぬ騒客が訪れて、あれこれとうるさい。帰り給えと戸を閉めたが、景観なお去りがたく、夕昏れに及んだ。いかなるつれづれにや、更に一句を詠じた。その時、庵主が枝折戸(おりど)を開き、ようやく茶の煮えたれば、まずはお入りなさいという。風流二人、共にこの人や誰、かの人や誰と知る由もなく、ひとときの風興を楽しんだことであろう。 井上士朗はこのことが余程に深く心にとどまっていたのであろう。後、『枇杷園句集』に銘記している。

何度、井上士朗はこの地へ訪れたのであろうか。

土地の俳人、松田得芝が、廃絶していた西行堂を再建した際、「木瓜つつじ」1巻を編んでいる。

<木瓜つつじ世にこのもしき庵哉 士朗

鳥の巣守の身は静にて 得芝

有明の衣にかかる春の風 大阜

関の行灯ひつかたぎけり 五雄

わたり瀬の深いと人の手をひろげ 岳輅

楢の広葉にむら曇する 秋挙>

士朗はそこに“西行堂の新に成るをよろこびて”と書きつけて、文政六丙戌下浣の成立であった。

「木瓜つつじ」に名前を列ねた俳人は、すべて士朗門であり、西行堂落成の賀莚(がえん)に参加した人びとだったかも知れない。

松田得芝は安永9年、小牧南上原の産、名は丞政、通称貞四郎、後春日井原西屋敷に西行堂を営んで、風月に遊び、天保6年、56歳でみまかったという。 (次号に続く)

吉田千代太郎

梅村光春 本誌編集委員長

戦国末期、吉田千代太郎という人が、今の春日井市の下条に住んでいた。彼は大兵で、5尺9寸もあり、幼時に修験者覚然坊より伝授された秘伝の棒術に長じ、6尺の樫棒に鉄環を打ったものをふりまわしていた。弟子に前野清助、前野九郎兵衛などの手練者がいた。

下条には古来、古城跡という処があり、江戸期の村絵図にも載っているが、この場所に今も北吉田、南吉田、城前なる地名がある。

千代太郎の父は、古知野の在の前野村の人で、前野小次郎宗康といい、岩倉の織田伊勢守信安に仕えていた。岩倉が信長に攻め滅ぼされてからは隠退し、永禄3年に76歳で没している。母は、今の春日井市内の柏井吉田に住んでいた小坂源九郎という人の娘である。母の出自の小坂家というのは但馬国出石郡小坂郷の神官小坂治郎左衛門から出ている。その子の小坂孫四郎という人は但馬の山名氏の旧臣であったが当時、越中に住んでいた。丁度、織田敏定が、江州の六角佐々木氏を攻めた時、甲賀山の陣に駆け参じて高名があり、そのまま敏定に従って尾州に来て柏井吉田の地を賜わり住んだ。孫四郎の3代の末が源九郎吉俊でその娘が前野小次郎に嫁したのである。

織田備後守信秀の頃は、この地は同家の御台(おだい)地(台所へ直接入る米の供給地)とされ、他の領主のいない織田家の蔵入地であった。

小坂氏は御台地で48貫文(約480石)の扶助を給わり代官役をしていたが、信長の例の清須責めで小坂久蔵(源九郎の嫡子)が深田口(清須城の西方)で討死したのであと男子なく、断絶を惜しんだ信長のはからいで久蔵の姉の子、前野千代太郎が小坂家をつぎ、小坂孫九郎宗吉と名のることになった。

彼は吉田に住んでいたので通名を吉田千代太郎という。また亀山(きざん)と号した。城の廓内鬼門鎮護のため千代太郎の建てたという常泉院に放亀山の名があるのはこのためである。

吉田千代太郎が信長に注目され出したのは末森城にいる弟の勘十郎と対立した折である。

両者の接点にある柏井付近は何とか味方につけようとする双方の調略がはげしかった。

特に勘十郎の家老林佐渡兄弟は角田信吾という者に命じて岩崎の丹羽勘助を味方につけ、さらに勘助の親類である柏井の吉田千代太郎、比良の佐々成政に猛烈な運動をはじめた。(勘助は佐々一族の平左衛門の実父。平左衛門の娘は千代太郎の弟前野小兵衛の妻)

これを察知した信長は、千代太郎と成政に急遽清須登城を命じた。成政は殺されると思い腹痛と称して出仕しなかった。信長は、「佐々は仮病だろう。」と千代太郎に詰問したが、千代太郎は誘いの使者が来たことを正直に話し、佐々、小坂両家とも織田家の重恩に背くものではないと熱誠こめて弁明したのでかえって信長の信用を得、柏井、志乃ぎ、下条で65貫文に加増されている。以後千代太郎は、信長の子信雄に付され、戦に明け暮れし、信雄の雄をもらって雄吉と改めたり、ついには柏井、岩作で3,000貫文を与えられた(永禄13年)。

小牧長久手の合戦の時は加賀野井城(羽島市)で秀吉軍と対陣していた。留守中の吉田城は居屋敷のため土居はあったが堀はなく、そのため家来の一部はここを出て上条の砦を修復して鹿垣を結び地侍どもとここに拠って備えた。柏井砦は前野新蔵が守り、千代太郎家臣の足立彦八、林與九郎、林久蔵、林與平次、が支援したが、不利とみて田楽の砦へつぼんだ。また、岩作砦の方は、今井小八郎(今井兼平の子孫)が守ったが岩崎城に退き、池田軍のため全滅した。

秀吉、信雄の和成りてのち、信雄家老滝川三郎兵衛の指示で、一、城壱ケ所併取出(とりで)弐ケ所於柏井上条外造作之取出弐ケ所、速かに破毀し鹿垣等取除事(天正12年)となり、やがて小田原陣の折、突然秀吉は信雄の所領を没収したため、吉田(小坂)氏は青史より抹殺されてしまった。千代太郎は前野村に蟄居し、慶長6年に没した。年76.。

やがて家康が天下をとると、尾張地侍のうち特に信雄に由緒のある家柄の者を、清須城に呼び家名復活をさせたが、その時、千代太郎の嫡子、雄善助六尉も呼びだされ、関ヶ原の戦に参加した。この戦で彼は負傷し跛になった。役後、清須城内でいくさ話の時、彼の振舞を卑怯となじった者がおり、その者にいきなり刃傷に及んだため閉門を仰せつけられ浪々の身となった。

発行元

昭和63年9月15日発行

発行所 春日井市教育委員会文化振興課