郷土誌かすがい 第29号

昭和61年9月15日発行 第29号 ホームページ版

内々神社の社殿

内津町

この社殿の建て方は、本殿と拝殿とを平行に並べ、この間を別の棟で工の字型につなぐ権現造りで、屋根は檜皮(ひはだ)葺、軒は二軒(ふたのき)といって垂木が2重に出ている。軒に近い地垂木を受ける横木の木負いとその上の飛檐(ひえん)垂木を受ける茅負(かやお)いがあり、茅負いの上に蛇腹、その上を檜皮で葺く(6年前にその上に銅板を被せた)。本殿は桁行が3間、梁間が2間で、前に廂(ひさし)が出ている三間社流れ造りで、組物はツノのように斜めに出た材、丸彫りの尾垂木が入る二手先であり、妻に出る母屋をうけるところに持ち送りがある。両側面の前に桟唐戸が立ててある。

拝殿は入母屋造り、正面に千鳥破風をつけ、前に1間の向拝があり上は唐破風となっている。前の正面1間は広く、中に8本の引き違いの格子戸をはめている。両脇の間は舞(まい)良(ら)戸(ど)が引き違いとなっている。組物の柱上出組、中備(なかぞなえ)は蟇股(かえるまた)になっている。上下に長押を入れ柱と柱をつなぐ。向拝と拝殿とを丸彫の竜の海老(えび)虹梁(こうりょう)でつなぐ。拝殿の三方を擬(ぎ)宝(ぼ)珠(し)高欄つきの縁でまわす。つきあたりに竹の節欄間つき脇障子があり、はめ板に牡丹と唐獅子の彫り物がある。幣殿は2間である。建物のまわりは木造のすき塀がある。

近世後期に大きな足跡を残した立川建築で、立川富棟、富之、富方親子が10年の歳月をかけたもので、文化10年(1813)に完成している。建築様式、彫刻の美などもこの地方の代表的建築物である。

伊藤浩 市文化財保護審議会委員

郷土探訪

勝川廃寺2 調査研究について

大下武 市文化財保護審議会委員

先回(本誌第27号)述べた点を要約すると、次の如くである。(1)現在の勝川辺りを、平安時代以前における尾張6郡の内、春部(春日部)郡の安食郷、或は隣接したと思われる柏井郷に比定する説のあること。(2)日本書紀・安閑天皇条に、間敷(ましき)屯倉(みやけ)・入鹿屯倉を尾張国に設置したことが見え、この内の「間敷」が「安食」に転訛したとみる説(春日井市史)の存する事。(3)「安食」は其後「荘名」として、少なくとも10世紀以前に確立を見、近世に至るまでその名を残していること。(4)安食を含む春部(春日部)の郡名は、やはり屯倉に起源を求めるのが通説であるが、両者のかかわり、特に春部(春日部)が郡名となり、安食が郷名、或は荘名にとどまった事実について、どの様に考えるべきか、といった問題である。以上、やや多岐に亘りすぎたきらいがあるので、話を勝川に戻そうと思う。

図に示したのは、水野時二氏が復元を試みられた「安食荘々域と条里制」との関係図である。これは、『尾張の歴史地理』中篇(昭和36年)、および、昭和46年の論文に掲示されたもので、水野氏は根本史料として康治2年(1143)尾張国安食郷内田畠等検注帳案に注目され、そこに記載された事項を旧河川、現河川との地形比較、条里制遺存のあり方等を考慮に入れつつ、現(といっても明治時代の)地形図上に比定を試みられた。(同様の比定作業は須磨千頴氏=南山大学教授によっても行われ、本誌第23号に図示されているので参照されたい。両氏の推定図には大きな相違がある。今筆者には、その妥当性について断ずる資料がなく、この論を進める上で、特に必要性もない。従って、ここには水野氏の図を掲示するのであるが、各里名の比定については、今後検討したいと思う。)

かつての里名が、固定的に現在の地名に続くとするのは早計であろうが、多少の移動は考慮に入れつつも、たとえば、味鏡里=味鋺、水分里=水分、安井里=安井等、比定することが容易なものもある。問題はそこに現れる「賀智里=勝川」の同定であろう。水野氏は、その論の中で両者の関係を認めていられる。「カチ」とは他地方にも同音地名があり、「可知」「賀地」と記されて、その起源については、クガ(陸)・チ(場所)の転、また海に近い処、徒歩わたり出来る処、との説明(古代地名語源辞典)がある。ともあれ、これが今のところでは、「勝」と同音の地名を求め得る唯一のものであり、また時代的にも上限と考えられる。其後、荘園制の崩壊から近世的「村」の成立過程の中で、旧里名をとどめつつも字体を改め、「勝川村」が誕生したとする推論も、一応は成り立つと思われる。

昭和59年に発刊された『勝川』と題する報告書(愛知県教育サービスセンター)には、勝川5・6丁目における発掘調査の詳細が述べられており、水田跡の検出報告等、見るべきものも多いが、その中で注目を惹くのは、弥生時代後期の土層から得られた花粉分析の結果である。そこでは、当時の植生及び古環境を復元し、「検出したものの半分程は海棲種で、淡水棲種が残りの半分程を占めている。……この勝川遺跡の堆積環境は、海(海岸に近い)、又は海に近い潟であったとも考えられる」と述べられている。古環境の復元は大変にむつかしい問題である。たとえば海岸線一つ取り上げてみても、沖積世(1万年前に始まる)以後、一度大幅な縄文海進を経てのち多少の出入りはあるものの、全体としては河川の堆積作用によるゆるやかな海岸線後退期を迎え、現在に至ると考えられている。その間の特定したある時期において、1本の海岸線を想定する事は、現に試みとしては行われているものの、かなり大雑把なものであって、部分にまでいたる正確な線引きは、ほとんど不可能に近い。河川の流路についても同様である。実際、木曽川等については、歴史時代の記録等から、旧路の復元がなされてはいるが、本市の場合、中心河川は庄内川であって、松河戸以西の流路の変化については、検討課題が多いのである。現在の如く人工堤防を伴い、流路が固定されている景観から、千年以上も前の在り様を想像することは、確かに困難である。勝川辺りで、庄内川と並流する地蔵川が、200年ほど前は池、或は沼沢であり、釣りの名所であったと聞かされても、困惑するであろう。その意味で、先の花粉分析の結果は、景観復元の作業に一つの根拠を与えてくれるものだ。無論「海に近い」とする表現もやや漠然としており、満潮時における河口からの海水の遡上がどの程度のものか、当然河口の開き具合、深度、河水の流速も考慮されねばならない。

一般に、縄文・弥生期における海岸線復元の推定根拠は、遺跡としての貝塚が目安とされる。たとえば、矢田川と庄内川との合流点よりやや南に位置する西志賀貝塚(図中A)と五条川左岸の朝日貝塚(B)とを結ぶ線を、仮に弥生時代中期頃の海岸線と想定するなら、勝川(C)は河口から約5キロメートルを遡ることになる。そして勝川遺跡に貝塚は形成されていない。庄内川自体、既に蛇行地帯を経過しており、既に河口に向け幾条かの枝流、あるいは脈路を断たれた沼沢といった景観が想像される。間敷(屯倉)を安食に結びつける説には「葦(あし)」の生い繁る様(さま)がイメージされている。地名起源にあって、アシは低湿地であり、必ずしも葦そのものを意味しないようだが、海岸に近い低湿地と考えれば共通するものがあるだろう。それはまた安食荘(図中)に示された里名の「味(あじ)」「美(よし)」「鴇(とき)」「稲」「米」等にもつながる風景である。

以上、条里制に残された固有里名の多くが(安食、賀智を含めて)、自然的な地形・植生等の景観から生じたと推測するなら、「春部(春日部)」の名称は、それとは異質のものである。「春日」の名が実際に皇妃名に由来するか否かは(本誌第27号参照)別としても、恐らくは、全国的な同名の分布から推して、屯倉を管掌する一族に付された名称と考えるのが、妥当であろう。その屯倉を、ここで直ちに「間敷屯倉」とする事にはためらいもある。

従って、今、その可能性という程度にとどめながら、論を進めたいと思う。

日本書紀によれば、屯倉が全国に集中的に設置されたのは安閑の即位元年(534)である。この記事の信憑性については、意見のあるところだが、5世紀後半から6世紀前半にかけ、地方勢力の高揚(継体天皇の北方出自のこと、磐井の乱等に示される)が見られる時期であり、屯倉の設置は、それに対する朝廷側の反応の一つとも受けとられる。継体天皇の前妃として、『尾張連草香の女(目子媛)』の名も、こうした状況の中で登場するのである。春部を冠する族名の出現は、それから、半世紀程遅れると思われるが、他地方において「春日屯倉」の名が見られる以上、(安閑期)やはり屯倉に由来すると考えるべきである。その場合、屯倉の名称として、現地名を記す在り方と、部民に冠する在り方との二通りがあったと考えれば、その部民の、その後の消長の中で、族としての彼等が、郡域にまで、その勢力を拡張したことは、十分、可能性として存するはずである。

時代はやや降るが、8世紀初頭の古窯(神屋第1号窯)から出土した甕片には、春部之○支とヘラ書きされていた。吾々は、そこに出川以東にまで勢力を伸ばした春部一族の存在を、知る事ができる。8世紀といえば、勝川廃寺が創建され(7世紀後半~末)て間もなくのことである。そして、その廃寺跡の出土瓦に、やはりヘラ書きで「私部」(キサイチベ)の文字が刻されていたのである。この「私部」については、皇后の地位の確定と共に、その経済基盤が自立化し、一々名代の如く固有名を冠することなく、より普遍化した「キサキ」の部として生じた名称とされている。とすれば、「春部」と「私部」との、ほぼ接点としての時期を、この地においては7世紀末から、8世紀に求めることの例証となるのではないだろうか。この2つの名称が、どの様に使い分けられたのか、(つまり併存したのか)あるいは、別個の集団として存在したのか、その辺りの事情については、更に検討を要する。

以上、勝川の名称から、廃寺の問題に、一応の道筋はつけたものの、この地にいち早く寺院建設の行われた背景、また、何故に廃寺となったのか、といった問題について、以後、機会を得て、私見を述べてみたいと思う。(郷土誌かすがい第31号へつづく)

郷土の自然

春日井の蝶 ギフチョウ

竹谷雅彦 春日井市立東部中学校教諭

蝶は、学校の理科教材をはじめ最近では女性のアクセサリーなどにももてはやされている。一方、蛾と同じようで「気持ちが悪い」、ましてやイモムシのような幼虫は「寒気がする」、などといやがられるのも事実である。

蝶に関する感覚は昔はどうであったかというと、平安時代に清少納言は『枕草子』の中で、好きな虫のひとつに蝶をあげている。また、その60年後に作者不明の『堤中納言物語』という短編集がでたが、そのなかに「虫めづる姫君」と題して、飼育に熱中する女性を紹介している。そこでその女性が「幼虫をいみきらい、成虫だけを美しいというのはけしからず。」と言って隣りの娘を叱っている場面があるそうだが、実におもしろい。こうやってみてみると、今も昔も蝶やイモムシに対する人々の感覚はあまり変わっていないようである。

蝶の歴史

さて、蝶の先祖にあたるゴキブリが地球上に現れたのは非常に古く、いまから3億年前ごろと推定されている。蝶や蛾の鱗翅類は昆虫の中では比較的新しく第3紀の漸新世(約4千万年前)以後であることが化石から確認されているが、人類の歴史の3百万年と比較すれば問題にならないくらい古い。1億年以上も栄えた末期の恐竜が、身を守るための様々なしくみを備えていたように、今日みる蝶もその例外ではないことは確かである。たとえばコノハチョウのように木の葉に似せたもの、ジャノメチョウのようにまさにヘビの目に似た模様を持つもの、また、アゲハチョウの弱齢幼虫は、鳥の糞のように見えるものなど数をあげればきりがないくらいである。

蝶の種類

世界には約1万6千種類の蝶がいるといわれている。日本では227種類が土着種で、他に迷蝶(台風などで他の国から運ばれ、一時的に発生をするもの)として、46種類があげられる。南米や台湾などに比べるとはるかに数は少ないが、それでも全種類採集することは不可能に近いといってもよいであろう。たとえば北海道の高山にしか生息していない蝶とか、原生林の奥深くにしかいないとかと言った具合だからである。

春日井の蝶

愛知県下では、約121種類が記録されている。そして春日井では東部山地を中心に表1のように合計76種類(迷蝶は除く)が確認されている。表1以外にもまだ生息していそうな蝶として、ゴマシジミ、ウラキンシジミ、ダイセンシジミ、ヘリグロチャバネセセリ、ホシチャバネセセリなどが考えられる。

表1 春日井の蝶

|

科 |

種類 |

数 |

|---|---|---|

| セセリチョウ科 | ミヤマセセリ、ダイミョウセセリ、アオバセセリ、ギンイチモンジセセリ、ホソバセセリ、コキマダラセセリ、ヒメキマダラセセリ、キマダラセセリ、コチャバネセセリ、オオチャバネセセリ、チャバネセセリ、ミヤマチャバルセセリ、イチモンジセセリ |

13種 |

| アゲハチョウ科 | ギフチョウ、ジャコウアゲハ、アオスジアゲハ、キアゲハ、ナミアゲハ、オナガアゲハ、クロアゲハ、モンキアゲハ、カラスアゲハ |

9種 |

| シロチョウ科 | キチョウ、ツマグロキチョウ、スジボソヤマキチョウ、モンキチョウ、ツマキチョウ、モンシロチョウ、スジグロチョウ、エゾスジグロチョウ |

8種 |

| シジミチョウ科 | ムラサキシジミ、ウラゴマダラシジミ、アカシジミ、ウラナミアカシジミ、ミドリシジミ、ミズイロオナガシジミ、ウラクロシジミ、オオミドリシジミ、トラフシジミ、ルリシジミ、ベニシジミ、ウラナミシジミ、ヤマトシジミ、コツバメ、ツバメシジミ、ウラギンシジミ |

16種 |

| テングチョウ科 | テングチョウ |

1種 |

| マダラチョウ科 | アサギマダラ |

1種 |

| タテハチョウ科 | ウラギンスジヒョウモン、オオウラギンスジヒョウモン、ミドリヒョウモン、ルリタテハ、クモガタヒョウモン、メスグロヒョウモン、ウラギンヒョウモン、イチモンジチョウ、アサマイチモンジ、コミスジ、キタテハ、ヒオドシチョウ、アカタテハ、ヒメアカタテハ、スミナガシ、コムラサキ、クロコムラサキ、オオムラサキ、ゴマダラチョウ |

19種 |

| ジャノメチョウ科 | ヒメウラナミジャノメ、ウラナミジャノメ、ジャノメチョウ、クロヒカゲ、ナミヒカゲ、サトキマダラヒカゲ、ヒメジャノメ、コジャノメ、ヒメヒカゲ |

9種 |

ギフチョウ

ここで紹介するギフチョウはなまえのとおり岐阜県で発見された蝶である。

明治16年4月24日、岐阜県の金山町で当時岐阜市の名和昆虫博物館の初代館長の名和靖氏によって発見採集され、その地にちなんで命名されたのである。現在は図1のように分布が確認されているが地域によってその色合いや形が少しずつ変わっているのである。春日井市では東部山地を中心に生息し、やや小型で黒っぽいのが特徴である。

ギフチョウはアゲハチョウのなかまで羽根を広げたおおきさは、約6センチメートルで黒・黄・赤・青・橙の5つの色をもつ大変美しい蝶で「春の女神」などとよばれている。ギフチョウと命名される以前には、極楽蝶ともよばれていたそうで、いずれも、はなやかさを表現した呼びかたである。

ギフチョウの生態

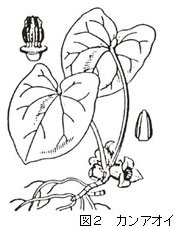

落葉樹林の落ち葉の下でサナギで冬を越したギフチョウは、3月下旬から4月上旬にかけて羽化します。(写真2・3)オスはメスの羽化をまってすぐに交尾(写真4)し死んでいくが、メスはカタクリやミツバツツジなどの花で蜜を吸い約10日間ぐらい生き続け、その間食草であるカンアオイ(図2)をみつけて、その葉裏にうすい緑色で真珠光沢のある直径1ミリぐらいの卵を、数個から10数個かためて産む。(写真5)春日井の東部山地ではカンアオイのなかでもスズカカンアオイが分布しており、それを食草としているが、春日井以北ではヒメカンアオイが主となっており東部山地で食草が変移していることはとても興味深いところである。

産卵された卵は、約1週間で孵化し0.5ミリぐらいの茶色い毛虫がでてくる。これを1齢幼虫といいこれから5回の脱皮をしてサナギになる。弱齢幼虫はきれいに整列する習性があり(写真6)これも身を守るための本能だと思われる。

2齢から3齢…とカンアオイの葉を食べ、どんどん大きくなり、5齢(終齢)になると約4センチメートルぐらいになる。この時期は食欲もおおせいでカンアオイの葉を数枚食べる。やがて大きく育った幼虫は、地面におり落葉の下でサナギ(写真7)になる。

サナギは茶色でとてもかたく山中で人に踏まれたぐらいでは、つぶされてしまうことはない。羽化からサナギになるまで約1ケ月間、後の11ケ月間は落ち葉の下でひっそりとしている。そして、翌年の早春にその美しい姿を現す。

広葉樹林がほんの少し芽吹いたころ、樹間をぬって飛ぶ姿に出会えたら最高である。春日井にあるこのようなすばらしい自然をいつまでも大切にしたいと思う。

参考資料

昭和60年、春日井市理科資料作成委員会が自主製作したビデオ『春日井の自然・ギフチョウ』がある。市教育委員会によって学校教材用として活用されている。

春日井の人物誌

戦国の武将 梶田繁政

伊藤浩 市文化財保護審議会委員

五輪塔

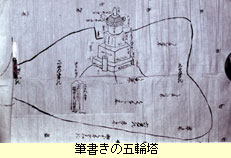

現在、区画整理のすすんでいる下市場町郷中北方に小さな塚があり、榎の大木の下に五輪塔がある。

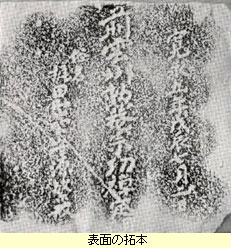

古老の話によると、五輪塔に手をふれるとたたりがあるといわれていて、昔はお盆に提灯山をこしらえて供養していたという。その左側に「梶田氏先祖墓」と刻んだ石碑がある。五輪塔に刻まれた銘文は、彫りが浅く、石も欠け易く読み難いが、拓本に取ってみたら、どうにか判読できた。それによると当地の慈眼寺の開基梶田出雲守繁政の墓碑であることが分かった。

碑文

正面(南)

寛永五年戊辰七月二日

前雲州勲菴宗功禅門

俗名 梶田出雲守源繁政

正面 (西)

清和天皇七代權從五位左兵衛源義光

十四代武田大膳太夫信賢六代加治田

民部少輔政直住濃州武儀郡加治田村

嫡子隼人正直繁始住尾州春日井郡篠

木荘下市場村其後

裏面(北)

仕于太閤秀吉公嫡子梶田出雲守繁政

是従改加治田稱梶田 仕福嶋左衛門

太夫政則三家中備後州三原城福嶋政

則配流之後帰本国尾州住下市場村寛

永年間徴源敬公告老辞任故嫡子

新助地村奉仕源敬公賜知行千石雲州

繁政寛永五年戊辰秋七月二日卒死青

柳山慈眼□□

(東)

文化十年癸酉七月二日

梶田源繁殊

同 源繁□

謹再建之

梶田氏の履歴

曹洞宗慈眼寺には、隼人正直繁 出雲守繁政 の位牌があり、同寺の開基の履歴書きは次のようである。清和源氏の系譜をひく、武田大膳太夫信賢6代孫加治田民部少輔政直が、美濃武儀郡加治田村(現加茂郡富加村)に住んでいたが、その嫡子隼人正直繁が篠木荘下市場村に来住し、秀吉に仕官した。

直繁の嫡子出雲守繁政のとき、加治田を梶田と称するに至った。繁政は福島政則に仕え、備後三原城の守りについた。

「福島政則家中分限帳」には、梶田出雲守2千3百2石6斗、与力10人を与えられたことがみえる。正則配流の後は下市場に還住した。のち寛永年間、尾張藩主義直は繁政を仕官させようとしたが、老齢のゆえをもって辞退し、若干の俸禄を給せられた。代って嫡子新助政村が義直に仕え、知行千石を賜った。

『永禄墨俣記』(墨俣一夜城築城記録)によれば、永禄9年(1566)8月、信長は木曽川を渡り美濃に侵入しようとした。9月砦を墨俣に築き、西濃進出の拠点とした。この際敵前しかも大河を背にしての作業であったため、部下の諸将中進んでこのことに当らんとする者がなかった。当時末席にあった木下藤吉郎が名のり出て命を受け、蜂須賀小六、稲田大炊介、青山小助、梶田隼人ら、尾張の篠木、柏井、品野などの諸村の土着武士7,200余名を集めて築城、さらに秀吉はこれらの土着武士を含めた戦力をもって、斉藤竜興の兵と戦い、岐阜城を落し入れた。

「前野文書」から抄き書きすると

築城大工棟梁 清須弥五兵衛 外十一名(氏名略)

侍大将 稲田大炊介殿 是は稲田修理の倅

一 鉄砲組頭 青山小助殿 青山小助は新七の倅なり 梶田隼人殿

一 墨俣城普請奉行 木下藤吉郎殿

一 城方馬柵総元締 蜂須賀彦右衛門 前野将右衛門

一 向かい崩れは敵と出入次第なれば是致し方無事也

一 開き崩れ亦山崩れ致せ志者其場にて打果すも無構事

一 右之条々夜打陣中法度也 前野将右衛門

また、『太閤記』から、関係分を抄き書きしてみると、

信長、藤吉郎を召して、要害の事いかが思ふとぞひそかに御談合有けるに、はばかる所もなく存知寄せし事に申し上げるは、

当国(尾張)には夜盗強盗をいとなみとせし其中に、能き兵多く候、然間、篠木、柏井、科野、泰川、小幡、守山、根上がは並に北方の川筋に付てさやうの兵を尋ねしるし、其者共を番手にし、彼要害に入れ置き給はんかと申上げしかば、尤なりとて名字を記し付見給ふに、千二百余人に及べり。

其中にも、武名も段々人に知られ番頭にも宜しからむは、稲田大炊介、青山新七、同小助、蜂須賀小六(後彦右衛門と号す)、同又十郎、河口久助、長江半之丞、梶田隼人兄弟、日比野六太夫、松原内匠等なり

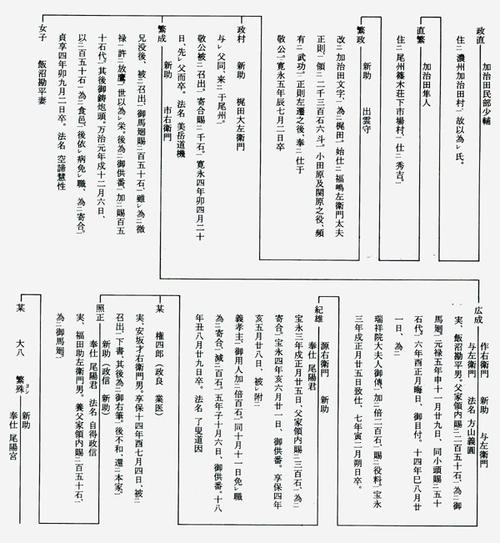

梶田氏の系図

(士林所洄第104に梶田家の系図から必要事項を加筆)

系図最後の繁殊が、先の五輪塔を文化10年に建てたことから、この頃まで下市場に関係のあったことが推測される。今は各地区の区画整理で分からなくなったが、西春日井郡豊山町豊場から下市場に通じた道を豊場街道といっていた。これはその頃豊場にいた地頭と梶田氏とが姻戚関係にあって、特に開いた街道ともいわれている。

梶田家保存の戦記(抄き書き)

蜂須賀、加治田、州の股一戦と一夜城建設働きの事。

信長其計あらん事を察し藤吉郎が言に任せ、其旨命じければ、藤吉郎豫て其用意やしたりけん、蜂須賀、加治田、稲田、日比野の輩に命じ、美濃国端立山多芸山より一夜の間に数多の竹木を州股川へ切落し、一千人の人夫に命じ河の北尾張の地にて、抗下梁柱垂木を絵図に合せて作り出し、先頭の人夫を以て河の南美濃に於て深さ二丈の堀を掘らせ、その土を以て砦の土台を築かせ息もつかず働きける。斉藤方はかかる手立あるとは知らず―(中略)―翌朝美濃勢大軍にて押し寄せ、遥に州股を監み見るに、不思議なるかな一夜の内に霧あらざるに、虹の如く雨天に竜に似たり、一帯の巨城忽然と湧出して、旗を立兵器をならべ数千の精鋭、厳重に是を守り馬出しの外には柵を張り、逆茂木を引□用意の兵三千計矢尻を揃へ、筒先を並べ敵寄らば討ち掛らんと勢い込んで構えたり。美濃勢大きに肝冷し茫然として酔える如く、是必ず天狗鬼神の所為なるべし―(中略)―信長大いに愛悦び頓て州股城へ来り給、藤吉郎が大功を称し、小六兄弟、加治田、稲田、日比野、青山なんといえる勇士皆御目見仰付られ、藤吉郎が旗本にて益々忠勤を励むべしと金銀を出し賞し給―(略)―

梶田出雲福嶋に随身功を顕す事

慶長五年関ケ原に於て天下別目の大合戦の時、詳しきは歴史に明かなれば除くし、福嶋家は徳川方に味方す。此の時出雲守は前の勇士等と雌雄を争ひ、家の子郎等を引率大谷吉隆の陣へ攻め入大功をあらわし尚又浮田秀家の陣へ突入、十字無盡に働いて大将株の首級を三つ得る、勝戦後徳川家康公御本陣へ持ち来し、実験に備へた。大将首三級を得たるは大きな働きなりとて、御感賞なし下され御感の余り、其功を子孫に残し示す為、首を三級盆にのせ、此を家紋として、長く伝へよと難有破格の御意を賜り、面目を施したり。其迄は竹田菱の家紋の処此の時に、一の上に丸の巴に似たるといえども、左右巻きなれば、巴に非ず後の人好く之覚え置くべし、此の時より加治田を改め梶田とす。其後は福嶋正則に仕え―(略)―

(注)系図、五輪塔絵図、戦記などはすべて15代梶田繁政氏(名古屋市)の所蔵文書による。

郷土散策

廻間古墳群と岩船神社周辺

櫻井芳昭 春日井郷土史研究会会員

のどかな田園の続く廻間の集落を過ぎて少し行くと、こんもりした森におおわれた岩船神社に着く。神社裏の西側丘陵一帯には10数基あったと推定される廻間古墳群がある。

岩船神社のすぐ裏の第1号墳は直径13メートル、高さ2.5メートルほどの円墳で、石室の入口を封土の側面に開口させている。この長さ7メートル余の石室の様式と宮滝大池西の2号墳から発掘された長頸壷と蓋杯は6~7世紀の古墳時代末期の特徴をよく表している。これらは、開発の古い庄内川・内津川沿いの地域から支流をさかのぼって、大谷川の狭間地形まで開拓を進めてきた人々によって、群集墳の時期になって初めて造られた家族墓的古墳群である。

昭和52年に発掘・復元された第7号墳は林道沿いの山側にある円墳である。石室は主軸をほぼ東西にとる玄室及び羨道からなる横穴式であり、西方に向かって開口している。石室の使用石材はこの周辺にある花崗岩・砂岩等の自然石が中心である。この古墳から斜面を60メートル程登った所に自然石に楔を打ち込んだ跡のあるものが確認され、また同様な痕跡のある石材が石室内にも見つかっていることからも、石室築造時にこの場所で石材を加工した可能性が強く、古墳築造方法を知る手掛りとして興味深い。

第7号墳から出土した遺物は高杯脚部、提瓶上部、はそう下部、平瓶部であり、いずれも古墳時代、須恵器編年上の第4型式に該当するものである。全体として第1号墳よりやや大きく古いといわれている。

狭間地形の所では、上流に貯水池を造って水量調整することは比較的容易である。宮滝大池から流れ出る水は、幅800メートル、長さ3キロメートルの三角形をした廻間の谷のほぼ中央を流れ古墳時代においても小規模ながら潅漑用水の役目を果たし、安定した農業の基盤になったものと思われる。現在では東西250メートル、南北500メートルの広々とした築水池をはじめ、大小8つのため池があり、沖積地はほとんど水田となっている。築水池が完成するまでは、大雨による出水で大谷川の堤防がしばしば壊れて、農作物に被害が出ることが多く、農民の心配はつきなかった。明治34年鈴木実太郎、鈴木新八の2人が発起人となり、県知事へ長さ60メートル、高さ30メートルの堰堤築造を請願して許可を受け、翌年竣工した。これによって田の潅漑だけでなく、新たに山林・原野を開墾して数十町歩もの田畑を開くとともに、近隣の村々までうるおすまでになった。

狭い谷地形から急に広がる地形の変換点に岩船神社があり、ここからは集落・水田を一望できるし、逆にこの神社で祈る時は同時にその背後にある総ての古墳にも祈る形になる。岩船神社の由来についてはよくわからないが、近くに花崗岩の岩場があり社名の起こりと関係があるのかも知れない。昔、この神社の境内に長さ2メートルほどの舟形をした御影石があった。明治40年頃に、坂下の忠魂費建立の台石にしようと運び出したが、村境あたりで、かついでいた棒が折れたり、大八車の車輪が壊われたりして、どうしても運び出すことができなくなった。そこでやむなく路傍に置き去りにしたが、これではいけないとお天王様のほこらの横に移された。

廻間町一帯は現在でも多くの自然が残っていて心なごむ環境である。歴史と自然を訪ねて散策を楽しめる数少ない地域となっている。

大正期のこどもたち 白山村 3

井口泰子 本誌編集委員

入学

白山村の子どもが通う小学校は、高座(こうざ)尋常高等小学校といった。高蔵寺近辺の村々の子どもたちが通う唯一の学校で、今の高蔵寺農協から高蔵寺コミュニティセンターにかかる一帯にあった。

入学式は毎年4月1日に行われる。入学に先立ち、3月中の1日、講堂で簡単な身体検査と学力検査があったが、それまでに学校へいったのは、おばあさんにつれられて運動会をみにいったぐらいであったから、新入児童にとっては、大変な緊張の日であった。

身体検査は、身長、胸囲、体重の測定と眼科検診であった。男の子も女の子も生まれたままのすっぽんぽんで校医の前に立った。

学力検査は、数をいくつまで数えられるか、自分の名前がいえるか、父母の名前は、といったことであった。もうすぐ学校へ上がるのだからと毎日けいこをしてきたにもかかわらず、百まで数えられる子は何人もいなかった。

4月1日の入学式は、ふつう父親かその家の長兄がつきそう。入学式に限らず学校行事への出席は、父または兄が主であった。ゆえに保護者の集いを父兄会といった。

新入生の服装は、大正11年当時、木綿の着物に兵児帯、羽織りがほとんどで、股引きにたび、下駄である。男の子は徽章のついた帽子をかぶった。洋服を着ていたのは1人か2人であった。かばんは男女とも肩にかける下げ鞄であった。夏には白がすりの着物になるが、中にはしもふりの学生服がまじり、4年生ごろから男子の半数ぐらいがしもふりの服になった。

1学年は、男子組と女子組がそれぞれ1組ずつ、1組は55、56人。3年生で外の原分教所からの男女組1組が加わり、計160人ぐらいとなる。5、6年生は、男女共学の3組となり、高等科で再び男女別学となった。

先生は男が多く、女の先生は4人ぐらいで、髭を生やした校長先生以外は皆担任の組をもっていた。男の先生は黒の詰め衿の服、制帽をかぶる先生もあった。女の先生は和服に海老茶の袴であった。先生はたいてい自転車通勤であった。

教科

教科は、1年生で、書き方、読み方、算術、図画、体操、修身。3年生で綴り方、唱歌が加わり、4年生から国史、地理、理科、5年生から手工(男)、裁縫(女)、6年生で世界地理、高等科で農業が加わった。

文字は1年生でカタカナ、2年生から漢字、3年生からひらかなをならう。書き方(習字)の一番はじめは「ノ」「メ」「ク」「タ」、読み方のはじめは、「ハナ ハト マメ マス ミノカサ カラカサ ハサミモアリマス ヒノシ(火熨斗)モアリマス……」であった。

綴り方は、5年生で文語文を習い、候文の手紙をよく書いた。

唱歌の時間はオルガンにあわせて文部省唱歌を歌う。唱歌はこのころの村の子どもの音楽の大きな部分をしめ、学校でも家でもなんども歌った。いまでもメロディーを聞けば自然に歌詞が口をついてでてくる。主なものは「はとぽっぽ」「われは海の子」「牛若丸」「四条畷」「大楠公」「荒城の月」「漁業の歌」「勇敢なる水兵」「螢の光」「美しき天然」「水師営の会見」などである。

体操は、徒手、走り合い、ドッヂボール、テニスなどがあった。(小林克夫氏に聞く)

お知らせ

「郷土誌かすがい」配布書店

本誌は3月、9月末頃に下記の書店で無料で受け取れます。

アオキ書店(如意申町)

石黒文化堂(西本町1)

伊藤書店(鳥居松町店)

伊藤書店(藤山台店)

伊藤書店西武店)

伊藤書店(清水屋店)

柏原書店(柏原町3)

春日井書房(八事町2)

三洋堂勝川店(勝川町7)

三洋堂高蔵寺店(高蔵寺町2)

秀才堂(神領駅前)

純正堂(松新町1)

上条文庫(上条町1)

鈴木書店(味美白山町1)

寺澤書店(坂下町3)

陶文堂書店高蔵寺店(中央台5)

徳川書店町屋店(町屋町)

中野書店(神屋ネオポリス)

日本書房(岩成台9)

ヒラノ正和堂(カルチェ店)

ヒラノ正和堂(サンマルシェ店)

藤村書店(東野町2)

ブックス カエル(気噴町北)

文昌堂(旭町2)

平和堂書店(美濃町2)

ミズノ書店(町屋町)

発行元

昭和61年9月15日発行

発行所 春日井市教育委員会文化振興課