郷土誌かすがい 第23号

昭和59年6月15日発行 第23号 ホームページ版

紙本着色 越伝道付(えつでんどうふ)像

鳥居松町 慈眼寺

禅宗の一派である黄檗(おうばく)宗は、江戸初期に中国・明(みん)の僧、隠元(いんげん)が来日し宇治の万福寺に伝えたものである。万福寺の黄檗宗2世が本庵で、彼の法弟である越伝道付は尾張藩主の招きによって、寛文12年(1672)小牧市の旧三渕(みつぶち)村へ来て紫金山慈眼寺を開いたというが、そののち越伝の弟子単伝の時代に衰えた旧慈眼寺をあきらめ、春日井市内鳥居松町に中興したのが今の寺である。

ここの寺宝として伝える越伝道付像は、正面向きで右手に柱(ちゅう)杖を、左手に払子(ほっす)を執(と)り、禅宗の僧が用いる曲(きょくろく)という椅子(いす)にすわる。着衣をみると、無地の法衣に赤色の袈裟(けさ)を環(かん)で結んでいる。この姿は、万福寺蔵の隠元禅師像がやや横向きになってすわっている点を除けば似ている。このことは共に黄檗の画僧である喜多(きた)元規(げんき)の作であるからだろう。

全体に強い筆の運び、洋風の陰影、毛髪とか顔のしわ等表現は写実的である。しかし、顔以外は元規のアトリエで弟子達が職人的に画いたものらしい。絵の上方に越伝自題の賛がある。

慈眼寺には玉眼を篏入(かんにゅう)した寄木造(よせぎづくり)等身大の頂相(ちんそう)(肖像彫刻)があるが、恐らく画像より少し遅れ、これを手本として製作されたものであろう。禅僧の鋭い眼光、きびしい表情、端然たる容姿が人を畏敬させる。とまれ黄檗の貴重な文化財である。

梶藤義男 市文化財保護審議会委員

郷土探訪

平安末期の安食庄

須磨千穎 南山大学経済学部教授

数年前、醍醐寺において室町中期ごろ(推定)の同寺領安食庄の絵図が発見された。隣荘柏井庄との境界争論に関するものである。私は弥永貞三氏(昨年逝去、当時上智大学教授)と共に、これを手がかりとして新たに安食庄史に関する研究を行い、醍醐寺文化財研究所の『研究紀要』第5号に発表した。本誌では、その内容のうち (1) 安食庄関係地域の条里の復元-同荘の位置の確定と、 (2) 絵図の現在地比定とに関する部分のあらましを紹介させて頂くことにしたい。絵図写真の掲載ならびに (2) に関する叙述は次回に譲り、今回はまず (1) について述べることとする。

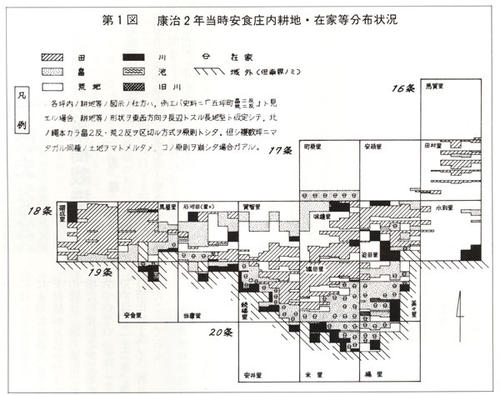

安食庄関係地域条里の復元に関する研究は、30年近くも前から手がけられて来たが、それら諸研究はなお部分的であったり、納得のゆかない点があったりするので、私たちは新発見絵図の現地比定をやるためにもまず条里の復元を改めて行う必要があると考えた。そのための最も貴重な手がかりを提供するのは康治2年(1143)7月16日付安食庄検注帳案(醍醐寺文書)である。同帳は条里にのっとって荘内の田畠等を書き上げたものであり、里名のわかるもの26を数えるうち、醍醐寺領にかかわる19カ里については詳細な坪付が記され、里内の田畠荒地等の配置や各種所領の分布状況を具体的につかむことができる。一部を例示すると次のようである。

安井里

畠三反小内

国領一段三百歩 准大五、代一分二朱

一坪町

二宮領一段半郡司進 准大二、代三朱

川六段大

私たちはこの史料によって里ごとに田畠等の分布図を作成し、それらを出来るだけ合理的に連結することにより、まず平安末期の安食庄を紙の上に描き出す作業をおこない、次いでその結果たる安食庄図自体をも利用しつつ、春部郡(のちの春日井郡)条里の基本区画を確認し、その上に同図を措定することを試みた。作業過程に関する詳しい論証は、紙幅の関係で前記の論文を見て頂くほかはないが、春部郡条里の配列は郡の北界を起点として南へ数える方式であり、里の中の坪並はいわゆる千鳥式で、東北隅に一坪が来て西北隅が三六坪となる様式であること(第1図参照)、 19箇の里は検注帳記載の安食庄の四至「東限薦生里西畔 南限山田郡堺河 西限子稲里東畔 北限作縄横路」内に含まれ、相互に隙間なく連結して全体として一つの地域的まとまりを形成していたと判断すべきこと、など論証確認した上で作図を行った結果、平安末期の安食庄は、第1図に示した通りの状況にあったとするのが最も妥当であるとの結論を得た。荘の南界を「山田郡堺河」に相当する河流(現庄内川)が蛇行し、その北側の自然堤防上に畠地があってその中に在家60余宇が点在し、さらにその北側は低湿地で水田化し、もう一つ北部にはまた若干の畠地と在家とが現れるが、その後背地はほとんど荒地であるという当時の安食庄の景観が浮び上ったわけである。

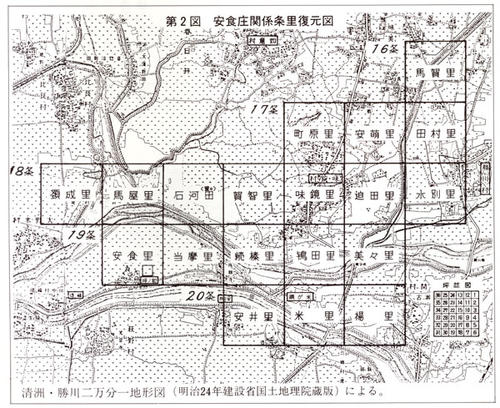

次にはこの安食庄図を春部郡条里の基本区画上に定置することが必要である。図中の里名のうち味鏡里は名古屋市北区楠町(旧味鋺村)に、米里は同米が瀬町に、安井里は同安井1~4丁目および安井町(旧安井村)に、安食里は近世に安食三郷と呼ばれた同福徳町・中切町・成願寺町のあたりに比定できるので、庄内川の流れとも関係させて考えるとき、同荘の位置の大体は既に明白であるが、最終的には春部郡条里の基準線の確定にまたねばならない。そしてそのためには坪の遺名を小字名の中に探すことが最も有効な手段である。『愛知県地名集覧』によって私たちが調べた範囲では、西春日井郡では西之保村上八ノ坪・下八ノ坪、熊之庄村六ノ坪、小木村一ノ坪、下中切村初ノ坪、矢田村三ケ坪、杉村八坪などがあり(ほかに村名として九ノ坪村)、東春日井郡にも小幡村一ノ坪、瀬戸村一ノ坪、上品野村一野坪、気噴村三ノ坪などの小字名が検出できた。私たちの現地調査はまだこれらの全体には及んでいないが、八ノ坪の転じたものと見られる下中切村初ノ坪と、小木村の一ノ坪の位置は、いずれも江戸時代の絵図によって確かめられ、さし当たり両者を指標として地図上に条里基準線を引くことが可能となる。その場合気噴村三ノ坪は某里の三三坪相当の位置を占めることになり十の位の省略された坪名遺存例と見なしうる。この基準にはうまくあてはまらないものもなくはないが、一応この条里基準線が正確なものと見なして、その結果に則して先の安食庄関係の各里を地図上に記載すれば第2図のようになる。今後の調査の結果次第で条里基準線の引き方に若干のずれを生ずる可能性もなくはないのが、只今のところ私たちはこれで平安末期の安食庄の中心部分の境域を確定出来たと考えている。次回はこれを基礎に新発見絵図の現地比定について考えたい。

ふるさとの歴史

春日井の果樹栽培

安藤弘之 市文化財保護審議会委員

果樹栽培の変遷

春日井の果樹栽培は、養蚕業・製糸業の盛衰と深い関連をもつ。果樹が栽培形式をとるのは、明治30年代の田楽原(たらがはら)(桃山町)であるが、このころから養蚕業もまた盛んとなり、桑畑は年を追って広がり、やがて坂下・内津・大留にはいくつもの製糸工場ができて盛大を極めた。しかし、昭和初期に起こった世界恐慌は、しだいに生糸の輸出不振を招き、養蚕業も衰退の一途をたどり、昭和10年ごろには、ほとんどの製糸工場も姿を消していった。こうした養蚕業の不振とは逆に、果樹栽培は徐々に広まり、昭和初期には、田楽原に果樹副業組合が設立され、下原・大泉寺・神屋においては、果樹の集団栽培をめざして、次々と県有地の払下げ運動が起こった。桑畑の果樹畑への転換も一層盛んとなり、これにつれて、各地に果樹組合が設立され、関東・関西への出荷も行われるようになった。

しかし、昭和12年の日華事変を契機(けいき)に、これに続く太平洋戦争の勃発(ぼっぱつ)は、食料作物、わけても甘藷(かんしょ)(さつまいも)への転作を余儀なくされた。甘藷の供出割当で、それに相応する畑地の確保を必要とするようになり、余裕のあるものだけが、若干の果樹を残すにとどまった。

戦後は、いち早く21年に春日井市園芸組合が設立され、これまで甘藷畑であったところには、次々に果樹が植栽され、果樹栽培は従来にも増して盛んとなり、丘陵地帯から段丘面の平坦地へと広がっていった。その結果、春日井の桃は、西の岡山、東の山梨と並んで、東西市場での地位名声を不動のものとし、ますます活気づいていった。ここで特筆しなければならないのは、26年、西島町(現東野町西)布目清氏によって、新品種「布目(ぬのめ)早(わ)生(せ)」が育成されたことである。

主な果樹栽培地域

春日井の果樹栽培は、北部から東部へかけての新第3紀丘陵と、その前面に広がる洪積世の段丘面を主な産地としている。土壌が浅く、表土の赤土の下が、砂礫(されき)と粘土の互層になっていることは、特に桃の寿命を短くしている。湿気に弱い根は、地中深くのびることが出来ず、夏の乾燥には樹勢が衰え、よほどの手入れ、土壌改良をしない限り、長くて20年という制約を受ける。しかも、連作ができないという欠点も重なって、時期が来れば、そのあとに柿やぶどうを植え、新しい植栽地を求めて、周囲へ広がっていくことが多い。

果樹栽培の発祥地桃山(田楽原ともいう。)は地名の示すとおり、市内における桃栽培の発祥地である。明治30年ごろ、海部郡から入植した伊藤亮治郎氏が始めたという。桃に次いで、ぶどう・柿等の栽培も盛んとなっていったが、栽培技術に進歩がなかったため、大正初期には、専業としての経営も困難となり、桃栽培を廃業する人も出て来た。

大正10年果樹園経営の宿願に燃えて移住して来た関戸銀二氏は、同志を集めて試験研究に没頭し、改良品種の育成に努めながら、昭和2年には果樹副業組合を設立、初めて暖地りんごの研究にも乗り出すなどして、生産も急激に上昇、やがて桃山の復興をみた。(関戸銀二翁碑)

下原・大泉寺地区の開拓

昭和初期の養蚕業の不振に伴う農村不況を乗り切るため、東山から大池下にまたがる広大な県有地に目を着け、下原地区梶田忠逸氏、大泉寺地区加藤仙太郎氏を中心に、払い下げ運動を起こした。もともと下原地区東山には、大正10年前後から桃栽培をしていた人があり、これが地元民の刺激にもなっていたようである。

昭和7年、念願がかなって払い下げは認可され、同時に東山・大池下両耕地整理組合が結成され、事業に着手したが、当時の状況は、東山開拓碑・大池下開拓記念碑によると、およそ次のとおりである。

払い下げは昭和7年10月、面積91町2反6畝23歩、その代金28,907円、組合の認可は同年12月、組合員下原地区142名、大泉寺地区67名、合わせて209名、工事着手は8年2月、竣工10年3月、開墾面積合わせて74町9反6畝8歩、工事費双方で63,500円となっている。開墾地は9割が果樹、その内8割が桃であった。なお、この事業にあたっては、開墾助成法の適用を受け、工事費の10分の4を国庫の補助によった。

現在盛んな大泉寺特産のぶどう栽培は、昭和5年、岐阜長良から移住した安藤仙三郎氏のデラウエア栽植によって、始められたものといわれる。

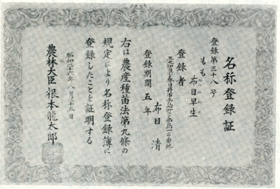

新品種「布目早生」について

布目氏が、果樹栽培を始めたのは大正14年ごろのことで、屋敷の周囲3反ほど開墾して、桃と柿を植えた。田楽原に親戚があり、そこでの見聞が刺激になったようである。当時としては、まだ桑園が常識であっただけによほどの決心を必要としたが、結果的には先見の明があった。次々に新品種が出てくる中で、その選択には格別の注意を払い、昭和6年、県内で初めて「大久保」(岡山産)の栽培で成功を収めてからは、その元は実生(みしょう)(種子から発芽した植物)からの育成であったことを知り、自らも新品種の育成に情熱を燃やすようになった。

たまたま昭和12年、これまで何100本とあった白桃・菊水・離核・大久保の混合実生苗から4本を選んで、実験的に栽培してみたところ、3年後の15年に初めて開花、16年には結実をみるに至った。その中の1本が、実生ながら白桃に似ており、当然、晩生種と思いこんで袋掛けをしておいたが、たまたま7月上旬見に行ったところ、すでにそれが熟しすぎて落ちていた。しかし、試食してみたところ、この時期としては、今までにない美味で、外観も美しく、優良早生種であることがわかった。当時の驚きようは、筆舌に尽くし難いものであったという。その年、早速この枝を他の台木に接木、以後2代、3代と接木で世代を重ねることにした。

翌16年、戦争の勃発とともに、次々と桃畑の整理、甘藷畑への転換を余儀なくされたが、新生種だけは大切に保存し、観察研究を続けてきた。終戦と同時に、果樹栽培も復活、特に早生種が非常な人気を呼ぶようになったとき、ひそかに全国各地の早生種を取り寄せ自家栽培した新品種と比較してみたところ、いずれよりも優っていることがわかり、自信を得て、24年これを愛知県園芸試験場に種苗登録を申し出た。同場長もその優秀性を確認、本省への紹介と種苗登録の申請手続きを指示された。その後2年間にわたって審査員の実地審査があり、26年8月に、初めて「布目早生」として名称登録された。この間、市場での人気は大変なもので、在来ものの3倍、5倍で取り引きされ、他のものは売れ残っても、これだけは店先へ出ると、直ぐに売り切れてしまったという。

種苗法による登録期間は5年であるが、各地からの紹介が相次ぎ、荷作り、発送が大変になったため、やがて稲沢市の東海種苗会社と契約ここから全国へ普及していった。地元より、かえって静岡県・高知県などが主産地となったのは、不思議なことである。

当時、栽培専業農家は、実生に接木することで苗を自家栽培していた。実生はそのままでは、99パーセントまで小粒で固い実しかならないが、時に成木の花粉を受けて、その親木に似た大粒の果実になることがある。その枝を接木し、世代を重ねて固定すれば、新品種の出現ということになる。この「布目早生」も、最初は白桃・離核のどちらかの実生に、「菊水」(早生)の雄が交配(自然交配)したものと思われる。

郷土のむかし

也有と春日井

安藤直太朗 椙山女学園大学名誉教授

俳人也有について

名古屋の俳人横井也有は元禄15年(1702)9月4日海部郡の藤が瀬村尾張藩の重臣横井時衡の長男として生まれ御用人、大番頭、寺社奉行などの要職につき1,200石を領していたが、寛延3年(1750)に役職を辞し、宝暦4年(1754)に前津に隠居して風雅三昧の生活に入り、天明3年(1783)6月16日82歳をもって没した。

也有は和漢の学に通じ、とりわけ俳諧の道に遊び俳文をよくした。俳諧は美濃派を称した芭蕉の弟子各務支考の流れを汲んでいる。しかし、美濃派の俳諧は、どちらかと言えば、芭蕉の没後に流行した一派で風雅を目指しながら、大衆受けのする通俗的な洒落や思わせぶりの多いものであった、也有が有名となったのは、俳文という短い文章であり、名文として文学史上に輝かしい業績をのこした。

也有と春日井

也有の門人の1人に内津に住んでいた長谷川善正号を三止という俳人がある。三止は師の也有に親交があり、度々名古屋前津の隠宅半掃庵をたずね俳諧の教えを受けたばかりでなく、その一遇に起居して、也有の身の廻りの手伝いなどしたり、また眼病の折りなどはそこから医師の許に通ったりしたようである。また也有の門人たちと共に一座に加わり連句などもしている。そのような三止であったから、しきりに内津自宅へも是非と、来遊をすすめていた。也有も美濃と尾張の国境にある下街道の宿場で由緒ある内津、しかも幽邃(ゆうすい)な景勝の地へ行ってみたいと思っていた矢先であるから。そうした機会を待っていたであろう。いよいよその日が到来した。というのは三止はかねてから内津に芭蕉の句碑を建てたいと思っていた。これには也有からのすすめもあったであろう。三止はその執筆を也有に依頼していた。碑はやっと安永2年(1773)に建立できた。三止はその念願が叶ったので是非それを見てもらいたかったので也有を内津の自宅に招いたのであった。也有は同年8月18日から28日まで10日間も内津に遊んだ。9月に入って、旅日記ともいうべき『内津草』1巻を草したのが也有著『鶉衣』に入っている。

也有の内津紀行

也有の『内津草』により、彼の10日間の動静について述べたい。

彼はその冒頭において、

うつつの里に住める更幽(こうゆう)居三止なるをのこ、予が庵に来る毎にいかでかの山里にも尋ね来よかし、あるじせんとそそのかす事年あり。されど今はただ老の鴉の月にうかるる心さへもの憂くて、眠りがちなれば、羽をのぶる事もなくて打過ぎしが、この秋いかなりけん、しきりに山里のけしきゆかしくて、ゆくりなく思ひ立ちてかのがりとはんと、葉月中の8日丑三つ過ぐる比、庵を出てたつ。月くまなくすみわたりて昼のごとし。也賠なるをのこは、三止にも予にも常にうらなくむつまじければ、よべより庵に来りて此の行に伴なへり。

と述べている。これによると門人の也陪を伴っていた。師弟水いらずの旅であった。文中の言葉によると、也有は前津の草庵を午前3時過ぎに出発したことになる。月の美しい夜中であった。そこで考えられることは名古屋と内津とは1日の行程で夕方に着けばよいではないか。何も午前3時といえば夜半であるのにとわれわれは思うが、昔の旅というのは現在とは違っている。8月はもう秋であるが、旧暦では仲秋で秋霜烈日の言葉もあるように日中の暑さは耐えがたいものであった。そこで昔の人は夜中から出発し、言うなれば涼しいうちに出かけたものである。也有は次の文中にあるように相当な身分であったし、当時72歳の高齢で、むろん篭を用いた。急ぎの旅ではないので、ゆっくりした旅であった。大曽根あたりを過ぎる頃はまだ夜中で暗く、片側町で、草むらの中で虫が鳴いていたり、夜明けを告げる鶏の声が粗末な家毎に聞えて来る。その頃の大曽根あたりの様子がしのばれる。山田川(矢田川)や勝川(庄内川)を渡る頃はまだ夜中の感じであったという。也有の句に、

八月の川かささぎの橋もなし

かち人の蹴あげや駕に露時雨

の句がある。この2つの川には橋もなく浅瀬を篭で渡ったのである。少し行くとようやく月も傾いて、しらじらと夜が明けようとしている。彼の句に、

麓からしらむ夜あけや蕎畑

がある。麓から「白む夜あけ」というところにこの句の見どころがある。つまり、勝川の里は今でいう庄内川の北方に段丘で、その下を木曽道と善光寺道とも称する、いわゆる下街道筋であって段丘傾斜面は一面の蕎麦畑で、折から真白な花を咲かせている。それが明け方で、夜明けは東の空からでなく、ふもとから明けると言ったところに洒落がある。也有の句には、こうした軽妙な着想があって面白いのである。それから、しばらく行くと、鳥居松という所でやっと夜が明けて、目に入るものが、すべて朝日にかがやいている。つまり、あたりの景色が夜から、すっかり昼のものとなったというのであろう。彼の句に、

夜と昼と日は色かへて鳥居松

がある。地名に引きかけて詠んだ句でいかにも也有らしい発想であるが、句としてすぐれているわけではないと考える。この鳥居松(現在の市役所に近い位置)の茶店に入って破篭から弁当を出して朝飯をとったとある。

そこから四ツ谷のあたりで篭から降りて、杖をついて坂道をたどり、大泉寺という部落に入った。彼はしばらく歩いたので大へん疲れたので、また篭に乗ったとして、

山がらの出てまた篭にもどりけり

と自分を山雀にたとえた。また狂歌1首

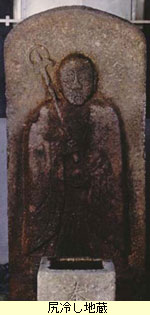

尻ひやし地蔵はここにいつまでも

しりやけ猿のこころでなし

と興じている。ここは汐見坂の上で、昔も今も地蔵尊の台石の下から美しい清水がこんこんと湧き出ている。昔1人の武士がこの清水を飲んでいたら、うしろから敵にばさりと刺されて死んだので、その霊をなぐさめるために建てたという石仏である。

也有はしばらく休憩してから上野・坂下・明知・西尾などの里を経て内津へと向った。路傍には、折りから蓼の花が美しかった。

駕たてるところどころや蓼の花

と吟じた。住吟である。そうすると向こうから内津の里に住んでいる試夕という俳人が彼を迎えに来た。また三止も出迎えた。

也有は内津の三止の家(更幽居)に到着した。前後10日間の也有の滞在は文字通りの清遊であった。明知には羽白という俳人もいて、内津へかけつけた。三止の宅に雅号更幽居と名づけたのも也有であった。内津の細い源流の上には枕流台という座敷もあった。そこで也有・三止・也陪・試石・羽白などと発句や連句を心ゆくまで楽しんだ。内々神社・妙見寺へも杖を曳いた。また見性寺には名古屋の万松寺の綱国和尚がこの寺に退隠していたので、彼はこの人を尋ねて旧交をあたため詩を作ったりして楽しんだ。また多治見の虎渓山永保寺へも足を運んだりした。

私は今から約50年も前から、しばしば内津を訪ねて調査したりした。とくに長谷川善正(三止)のことについて研究もしたが、今それについて詳細に述べる紙面が与えられていないのは残念である。近く内津に「文学の森」とかが出来るやに聞いているが、そんな折に譲りたいと思う。以下内津での也有・三止の句について一部を記して、これに代えたい。

横井也有

名も似たり蔦の細道うつつ山

山は杉さとも新酒に一つかね

夢もみじ鹿きくまでは臂まくら

口すすぐ石もあたりにきりぎりす

這ひのぼる蔦もなやむや天狗岩

杉ふかしかたじけなさに袖の露

掘って来て草に薬の名をとはむ

あたたかな家あり山は秋ながら

新蕎麦に猿きく山の夕かな

追はれねばたつ事知らぬ秋の蝿

長谷川三止

人訪へな行燈ともさん秋の暮

落栗や坐禅の岩の悟り時

鴛のよごれて遊ぶ汐干哉

狗の来て嗅いで戻るや網代守

山寺の秋や見事に菜大根

梅咲きて押鮎配る山家哉

旅人の独り摘みゆく菫かな

月濡るや柴の編戸の常ならず

夏の野や御笠といはず裾の露

植木やの己がながめや鶏頭革

円福寺さんの昔語り1 白山村の雨乞い

井口泰子 本誌編集委員

現在の白山町、かつての白山村は、円福寺と白山社を中心に生きてきた村である。村のまつりともいうべき年中行事を、明治38年に円福寺に入られて以来、ずっと村を見守ってこられた現住職、純潤法印さんに話していただいた。

雨乞い

田植えも終わり、梅雨があがる頃は日照りがつづく。水路が涸れると村人は神さまに雨乞いをした。

雨乞いをする神様には村人によって順序がつけられている。まず最初に参るのは、村の産土神、白山神社である。雨乞いをかけることが決まると、村人は蓑笠をつけ雨沓を履き、手に榊の枝をもってお百度参り、千度参りをした。それでも雨が降らなければ、今度は円福寺の観音堂に参る。時には神社と観音堂と二手に分かれて参った。白山社へ参る組は拝殿を100回、1,000回と巡る。観音堂へ参る組は堂前の「廻り松」を巡った。

それでも雨を見ない時、村人は内津の妙見さままで雨を乞いに出かけた。内々神社で降らなければ次には東谷山の尾張戸神社に参り最後には伊勢の多度大社まではるばる出かけた。多度神社の黒幣さまには雨がついてくる。黒幣さまをいただいたら、村に帰りつくまで決して腰を下ろしてはならなかった。途中で腰を下ろすと霊験が消えてしまうからである。

黒幣さまで降雨を見なければ、最後のたのみは同じ多度社の金幣さまであった。

「雨乞いをかける」と相談が決まると、地主は酒1斗を出して小作をねぎらう。内々、尾張戸と神社の格が上がるごとに酒樽の量が増えていった。

祈願のかいあって雨が降れば、今度は「おしめり祝い」である。午後の農作業を休み、地主から酒が振舞われ太鼓を叩いて遊んだ。

「雨乞いをかける」という決定は、単に神様に雨を乞うということだけでなく、村人には重要な意味をもつことであった。なぜなら雨乞いをかけた回数によってその年の年貢の割合が決められたからである。雨乞いを幾度もかけた年は当然、不作なのだから年貢は低くならねばならない。

雨乞いは、農民の生命をかけた神事であったが、同時に、まつり、遊びでもあり、旅行でもあり、更には税率の駆け引きの手段でもあった。後年には、雨が降っても降らなくても雨乞いをかけることは年中行事となったということである。

お知らせ

『春日井の近代史話』発売中

現代の春日井に結びつく幕末以後の歴史的エピソード24話を収めた図書『春日井の近代史話』が発刊されました。

執筆は、市文化財保護審議会委員などでつくっている春日井郷土史研究会があたりました。内容は「郵便事始め」「庄内川の渡し」「戦時中の工廠」など庶民の生活とかかわり深いものが中心ですが、なかには、幕末に水戸の天狗党が上京するのを食い止めようと尾張藩士が内津宿で待ち構えていた話など従来の資料にも登場しなかった新史実も紹介しています。これも同会員による3年間の古老からの聞きとり調査による成果であると思われます。

A5判130頁、定価900円で市内の郷土誌かすがい配布協力書店で発売中です。

「郷土誌かすがい」配布書店

伊藤書店(鳥居松町6)

伊藤書店 藤山台店(藤山台)

伊藤書店 西武店(六軒屋町東丘)

伊藤書店 清水屋店(鳥居松町5)

ヒラノ正和堂書店(高蔵寺町4)

ヒラノ正和堂書 サンマルシェ店(中央台2)

陶文堂書店(中央台5)

寺沢書店(坂下町3)

秀才堂書店(神領町)

上条文庫(上条町1)

春日井書房(八事町2)

文昌堂書店(旭町2)

三洋堂勝川店(勝川町7)

三洋堂勝川店 高蔵寺店(高蔵寺町2)

純正堂書店(松新町1)

鈴木書店(味美白山町1)

石黒文化堂書店(西本町1)

水野書店(町屋町)

日本書房(白山町)

ブックス カエル(気噴町北)

発行元

昭和59年6月15日発行(年4回発行)

発行所 春日井市教育委員会社会教育課