郷土誌かすがい 第30号

昭和62年3月15日発行 第30号 ホームページ版

絹本着色 十六羅漢図 (市指定文化財)

密蔵院

賓(びん)度(ど)羅(ら)跋(ば)囉(ら)惰(だ)闍(じゃ)尊者(そんじゃ)

迦(か)諾(な)迦(か)伐(ばつ)蹉(さ)尊者

迦(か)諾(な)迦(か)跋(ば)釐(り)堕(だ)尊者

蘇(す)頻(びん)陀(だ)尊者

諾(な)距(こ)羅(ら)尊者

跋(ばつ)陀(だ)羅(ら)尊者

迦(か)哩(り)迦(か)尊者

伐(ば)闍(じゃ)羅(ら)弗(ぶ)多(た)羅(ら)尊者

戎(じゅう)博(ば)迦(か)尊者

半(はん)託(た)迦(か)尊者

羅(ら)怙(ご)羅(ら)尊者

那(な)伽(が)犀(せ)那(な)尊者

因(いん)掲(が)陀(た)尊者

伐(ば)那(な)婆(ば)斯(す)尊者

阿(あ)氏(じ)多(た)尊者

注(ちゅ)荼(だ)半(はん)叱(た)迦(か)尊者

羅漢とは信者から供養をうけるに価いする仏弟子中、最高の聖者(しょうじゃ)のことであり、唐の名僧玄奘(げんじょう)訳『法住記(ほうじょうき)』には、「釈尊の遺嘱(いしょく)をうけ神通力によって自分の寿命を延ばし、世間にあっては仏法を守る聖衆(しょうじゅう)である。」と書いてある。十六羅漢、五百羅漢などが知られる。

十六羅漢図は五代・宋の画僧禅月(ぜんげつ)の奇怪な様式とか、世俗的な李(り)竜眠(りゅうみん)様式とが広く伝えられた。北宋時代の宮内庁蔵や清涼寺蔵本のような将来(しょうらい)されたものを始め、建仁寺や建長寺本のように、わが国の禅宗寺院に残るものが多い。

本図、第1尊者は賓(びん)度盧(ずる)さんの愛称で呼ばれる食(じき)堂の守り本尊である。背に光輪を負い、斜め右向きに岩座にすわり、膝に置く右手へ左手を添えている。竜に似た円形の文様がついた朱衣(しゅえ)を着ける。僧形(そうぎょう)の異国人風の顔付で鋭く大きな眼で前方をにらみ、濃い胸毛が生えている。右臂(うで)に釧(くしろ)をつけ下裳(したも)をまといサンダルを履く。背景には燈籠(とうろう)をつり下げた樹木を描く。向って右に儒(じゅ)者らしい老人を従える。全体に建仁寺本に似ている。恐らく、この系統の写しで、近世狩野派絵師の手になったもので、固いができがよい。

十六羅漢図は相互に異同があって、同じ図柄も伝えられる寺によって、名称が違う場合がある。

梶藤義男 市文化財保護審議会委員

郷土探訪

上条用水

波多野完嗣 春日井郷土史研究会会員

はじめに

日本で米づくりが始まったのは、今から2千年程前のことである。それ以来人々は、長年にわたる努力の末、荒れ地に水を引き、水田を切り開いてきた。

春日井市は、濃尾平野北東、尾張丘陵地に続く位置にあるため、流水に恵まれず、昔から水不足に悩んできた。そこで、丘陵地には、大池や落合池など数多くのため池を築き、また、一方では、庄内川や木曽川などを水源に、古くは上条用水、高貝用水、玉野用水、新しくは愛知用水などを開削してきたのである。

今回はその中で上条用水について取り上げ、その歴史、現状について調べてみることにした。

上条用水の歴史

上条用水の開削の歴史は古い。『東春日井郡誌』によると、今から約600年前、応永年間(1394~1428)に、地元の郷士林彦右衛門重之が開いたとされている。別名「上条井」とも呼ばれ、当時の潅漑区域は、上条、下条、中切、松河戸、勝川の5ケ村であった。

もともとこの上条地域は、庄内川の沖積氾濫原で市内でも最も土地が低く、低湿地帯が多くあった所である。そのため、条里制遺構がこの地に見られるように、古くから人々は共同で水田を開き、生活を営んでいた。

しかし一方で、度々起こる水害に苦しめられていたであろうし、また、用排水路が十分でなく、自然潅漑(かんがい)にたよる農業生産では、多くの収穫は望めなかっただろう。

小坂氏は上条城を築いたといわれる光善の後、近江国に移り住んでいたが、子孫の林彦右衛門重之の代になり再び祖先の地、上条村に帰ってきた。

彦右衛門は、多くの土地が潅漑の便無く荒れたままになっているのを見て惜しんだ。そこで、私財をつぎ込み、多くの農民たちを指図して一用水を開削した。これが上条用水である。

その結果、荒田、湿田は良田と変わり、また、新たに水利を得て、開かれた田も多くあった。やがて村は、少しずつ豊かになり。人口がふえていった。

その後、大きな災害も無く年月を経てきたが、寛文元年(1661)、洪水により元杁と庄内川の堤294間が流されてしまった。そこで、この機に杁(いり)・樋の改造ならびに水路の位置変更が計画され、上条村の庄屋林吉右衛門、小原弥曽吉、下条村の庄屋定四郎、弥吉、中切村の庄屋与兵衛、善右衛門、松河戸村の庄屋金左衛門、弥吉、勝川村の庄屋平右衛門らが指導者となってこの工事を完成させている。

その後も幾度か改修、変更工事が繰り返されながら、現在に至っている。

上条用水の現状

現在、同用水は、吉根橋より下流50メートルのところにある堰(せき)(上条用水取水堰 写真1)で庄内川をせき、右岸堤防下にある樋門(取水元杁樋門 写真2)から水を取り入れている。用水路はその後、庄内川右岸堤防に沿って1キロメートル程西流し、五反田橋のところで内津川に合流する。今度は同橋の下にある堰(上条立切堰 写真3)によって、せき止められ、内津川右岸に設けられた取水口より再び庄内川の堤防下をくぐり上条町地内の幹線水路へと導かれる。

幹線水路は、下条地区まで続いており、取り入れ口からの全長は、約3.4キロメートル、高さ・幅はそれぞれ約2mである。

現在用水の潅漑面積は、上条、下条、中切、下津、松河戸の5町合わせて約50ヘクタールであり、農家数は、約300戸を数える。 しかし、近年の地域の都市化は、用水の価値を変え、農業用水としての利用よりも、排水溝としての利用へと、その役割が変わりつつあるようである。

大正から昭和20年頃までは、現在の桜佐町地内において庄内川の水を取り入れていた。もちろん今のような立派な施設ではなく、堰は、岸から庄内川中央部ぐらいまで、川の中に杭を打ち、それを柱にして竹を横に編み、その上に、石や土のうを当てただけのものであった。また用水路は、内津川までは、庄内川の堤防内につくられていたため、一たん大水が出れば堰止は流され、用水路も崩れ埋まり、その度に復旧するといった繰り返しであった。

上条用水の施設とその変遷

上条用水取水堰(竣工 昭和32年5月 位置 吉根橋下流50メートル) 写真1

昭和23年、吉根橋上流13メートルの位置に当時治水の面からコンクリート堰が設けられた。その後、昭和25~27年にかけての連年の水害で堰が壊れ、その都度県費でもって応急修理がなされたが、昭和28年の出水でほとんど全壊したため、昭和32年、現在位置に建設省予算4,128万3千円で床固(とこがため)工事を行った。これは、本来庄内川の治水、吉根橋橋脚の保護が目的であったが、この機に、その上部に農林省予算350万円で現在の用水取水堰が付設されたのである。

取水元杁樋門(竣工 昭和45年 位置 吉根橋下流50メートル) 写真2

昭和44~45年、県の庄内川堤防改修工事により、現在地に今の水門が設けられた。しかし、これは将来旧堤防(新堤防の内側に2・3年前まであった。)を取り除いた場合に庄内川から取水する樋門として設けられたもので、それまでは、吉根橋上流約100メートルの右岸堤防下に昭和23年設けられた樋門から取水していた。

昭和59年、建設省が旧堤防を取り除く工事を行ったことにより、同時にこの昭和23年の樋門は解体され、現在の樋門に変わった。

上条立切堰(竣工 昭和59年 位置 内津川五反田橋下) 写真3

改修以前の立切堰は、手動式の木造であったが、昭和55・56年頃の出水で、立切堰とその付近の施設に被害を受けた。そこで建設省に願い出、58・59年の継続事業として工事が行われることになり、現在の電動式立切堰となった。

上条用水の管理

(上条用水土地改良区)

上条用水は、昔から上条村庄屋あるいは、和示良(かにら)村村長が管理してきたが、明治19年4月、上条井組水利土功会の名称の下、東春日井郡長が管理することとなった。次いで、明治23年には組合を上条井組連合会と改称した。

さらに、明治30年、上条用水普通水利組合へと組織変更し、以来、行政区域の変遷につれて、小野、鳥居松村長、春日井市長が管理し、組合会で予算、事業計画など決定され運営されてきた。

昭和27年、土地改良法の制定により、上条用水土地改良区と名称変更され、今日に至っている。理事長が管理者となり、毎年3月に総代会を開き、議決、運営されている。組合員数は昭和59年で310人である。

(主な事業)

水路の改修―大正から昭和の初め頃まで上条用水路はほとんど素掘水路であったが、その後、水路の土手の崩れやすい所から毎年コンクリート護岸工事を行い、現在では、全水路がコンクリート水路となり、通水の状態は良くなっている。

浚渫(しゅんせつ)(水路内の砂をさらうこと)作業―昔も今も行われており、作業回数は、期間中に3~4回である。

1回目は、苗代の始まる前(5月上旬)、2回目は、田植え前(5月下旬)、3~4回目はその後に行われ、9月30日頃には、樋門を閉じ止水する。

その間の作業人夫は、大正から昭和初期には、毎年延500~600人を動員して行われた記録が残っている。しかし、現在では、用水施設が整備されたこともあり、毎年延100~150人程度で行っている。

水神祭―現在、五反田橋の庄内川堤防下用水路わきに水神碑が立っている。これは、昭和3年3月に建てられたもので、高さ1.5メートル、横0.5メートルの石碑に、表に「水神」、裏には「昭和三年三月祀立 発起人総代杁守 小原萬次郎代」と刻まれている。

水神祭は、毎年5月上旬に現地で神主、役員等が集まり、用水期間中の通水の無事と五穀豊穣を祈願して行われている。

おわりに

調査にあたってたいへんお世話になった下条の長谷川小太郎さんに心から感謝して終わりとしたい。

春日井の人物誌

土木工事の功労者 黒川治愿(はるよし)

梶田久忠 春日井郷土史研究会会員

- おいたち

黒川治愿は、明治初期における愛知県の土木事業の功労者である。明治用水・黒川の開削、入鹿池・新木津用水・矢作川の改修工事、上条新田用水工事などに数々の業績を残した。

治愿は弘化4年(1847)美濃国佐波村(岐阜県羽島市柳津町)で庄屋の川瀬文博の二男として生まれた。幼名を鎌之助といい、父や木蘇大夢に学問を学んだ。22歳の時に明治維新をむかえ、新しい時代の到来に一大決心をして京都に登った。翌年、仙洞御用人・黒川敬弘の嗣養子となった。そして、明治5年香川県等外出仕に、翌年名東県(現在の徳島県)15等出仕にすすんだ。明治8年29歳の時、愛知県の12等出仕に栄転し、明治13年からは土木課長として活躍した。 - 新木津用水の改修

尾張東部丘陵地域の開発は、木曽川を水源とする木津用水(1648)と新木津用水(1664)の開削によってすすめられた。用水の完成とともに各地からの集団移住がすすみ、開墾地が増加した。しかし、幅3.6メートルの用水では、下流の村々を潤すには不十分であった。干害のたびに米の収穫がほとんどないこともあり、人々は命がけで水番をつとめた。

明治2年、水不足に悩んでいる如意申新田、稲口新田、味鋺原新田など用水下流の村々から用水を改修し、新しく500町歩を開墾する計画がもちあがった。5ケ村の代表者8名が、木曽川上流の丸山付近から善師野方面の測量を8年がかりで行い、明治9年、林庄三郎・石黒五左ヱ門らが新木津用水改修計画を県に提出した。しかし、この計画はあまりに莫大な費用がかかるため県の許可は得られなかった。

明治9年、治愿は愛知県土木係主務心得となった。そして、安場県令から、掘川改修案を作成するよう命じられた。浅くなり水の汚れも目立ってきた堀川を根本的に改修するにはどうしたらよいかいろいろ考えをめぐらした。そこで出されたのが、「掘川と新木津用水とを結び、木曽川のきれいな水を掘川へ導入すると共に、新木津川用水の水路を今の3倍(約12メートル)に拡大して舟を通す。」という思い切った案であった。この名案は安場県令の認めるところとなり、明治10年、「官費7万円で木曽川から名古屋へ舟を通すために新木津用水を改修する計画」が県から示された。かねてから改修を歎願していた下流の5ケ村は大いに喜び、奉仕人夫7万人を出すことで合意した。しかし、上流の村は水路の拡大によって土地が減少するため反対が強かった。黒川課長は、水不足に悩む下流の村々の実状、改修によって水量が増えて新たな開墾が可能なこと、通船により物資輸送が便利になって地域の発展につながることなどを話して説得したが了解が得られなかった。そこで、下流の村から上流の反対村へ補償金500円(現在の約5,000万円)を出す案を示した。しかし、下流の村人は、「人夫に出たうえ、500円もの大金はとても払えない。」との意見が多くまとまらなかった。この結果7万円の予算は明治用水の工事に回されてしまった。

翌年、用水の死活問題が起きた。明治11年、木曽川の洪水により取り入れ口の井堰が流失してしまった。そのため、田植ができないところが続出し、流域の116カ村が用水復旧の歎願書を作成して、代表が県に何度も足を運んだ。この願いが聞き入れられ、黒川課長の監督のもとに工事が始まり、同12年の瀬割堤防が完成、通水を開始した。又、県は西元杁を大型にして水量を2倍に増やす本格的な改修計画を立てた。そして、大樋管をつくり、伏せ込み工事に着手するまでになったが、反対村の説得ができず、樋管は倉庫に眠ることになってしまった。

明治14年、木津用水連合会が設立され、改修計画も動き始めた。反対村との話し合いの結果、県は用水敷地の買い上げを約束したが合意に達するところまでは行かなかった。翌年、東春日井郡長掘尾茂助、西春日井郡長櫛田利真、丹羽葉栗郡長杉山義輝の3人が反対村の説得にあたったが、地元負担の条件で意見がまとまらず着工できなかった。

そこで、5カ村の総代である丹羽永治郎、河村吉太郎らが、黒川土木課長に歎願したところ、5カ村で埋め込み費用4,000円を捻出さえすれば、あとは県費で行うとの内諾を得た。当時、人夫1人が1日18銭であったので、いかに大金であるかわかる。しかし、何とか工面して5カ村は4,000円を納め、荷車100余台にて、3日間で西之杁の材料を木津村に運びこんだ。そして、黒川課長監督のもと昼夜兼行の工事の結果、4月には樋管の埋め込みが完成した。

大型の樋管(内のり寸法で横3.7メートル、高さ2.5メートル)を埋め込んだものの、肝心の水路の改修がなされていなかったので杁口を全部開くことができなかった。味鋺原新田をはじめ5カ村では、あいかわらず水不足は続き、「血の出る思いで出した4,000円が泣いているではないか。どうか水路の拡幅工事をしてほしい。」と再び水路の改修運動が起こった。

5カ村の総代の強力な呼びかけや、郡長掘尾茂助の度重なる陳情により、県令国貞兼平の現地視察が実施された。視察により水路改修の必要性が説かれた。青源寺に関係地主が集められたころで、改修費用2万円を負担すれば、工事をするとの内諾が伝えられた。5カ村の有志が改修の準備に着手したが、村人にとっては、とうてい無理な大金であった。そこで、総代らが、県に懇願した結果、1万円は県から地券を担保に借り入れ、他の1万円は人夫代で代納することで話がつき、明治16年(1883)12月に工事が着手された。

数千人の農民が必死の努力と苦闘をつづけて工事がすすめられた。しかし、工事中にも反対者があり、設計にも不完全なところがみられたので、岩崎村以北の設計を改めるほどであった。また、人夫で代納する計画も、人夫を割り当てても応じない者もあって、金納しなければならなくなり、工事の進行を妨げた。そこで、掘尾郡長・黒川課長らが各村へ協力要請の説得にあたると共に、人夫賃の増額、遠方からの人夫の雇い入れに奔走した。

明治17年(1884)ようやく八田川合流地点まで、幅11メートルの改修工事が完成、下流の村々にも十分に水がゆきわたるようになった。工事の完成を祝い、明治19年(1886)高山の地に新木津用水改修碑が建てられた。用水拡幅後、さらに開墾がすすみ、従来の綿粟作から米麦作にと変わり、尾張米の産地となっていった。

愛船株式会社という通船会社も設立され、明治19年犬山と名古屋間が水路で結ばれ、丸石、材木などが舟で運ばれた。 - 黒川治愿の偉業

春日井市御幸町の八田川堤防上に次のような碑文の石碑が立っている。

報徳碑

勝川字新開之地數十町荒野薄田不耕者

年久矣先人曩起開墾之業設灌水之法當

此時本多太蔵等諸子移居於此里率先勉

播殖而今一望悉穰田也抑諸子努力之効

與有力也然頃日諸子来曰昔日奴輩流離

顛沛而来此地會蒙先君之恩顧安業聊生

若徴先君何有今日乎仰遺恩之情難禁欲

請君文銘貞珉永諗子孫鳴呼受施無忘者

子等庶幾乃不辭録其由併刻建碑者之姓

名於背後

明治四十二年十二月

従七位 黒川耕作 識

新木津用水改修の功労者としての黒川治愿を讃える碑文である。彼は上流の村と下流の村の利害の対立の調整役として、その任務を立派に果たした。明治16年、治水土木での功を賞して、太政官より金50円が贈られた。彼の偉業をたたえ、庄内川と掘川をつなぐ運河に、「黒川」の名が残されている。

治水事業のほかに、明治13年(1880)明治天皇御巡幸をむかえて、各種の土木工事が行われた。春日井でも、御幸橋を県費で、御幸街道が地元の費用で建設された。陳情から完成までわずか30日の突貫工事であった。

治愿は愛知県土木課に約15年間勤務し、土木課長を5年間ほど勤め、明治18年病気のため依願免官となった。

維新後の愛知県下の主要な土木工事にほとんど携わり、大きな業績をあげて、人望を集めた。明治30年5月29日名古屋市南久屋町の自宅にて、療養の効なく享年51歳で他界した。その遺骨は生家、美濃国稲葉郡佐波村の祖先の墓に葬られている。法名、応信院釈治愿大居士といい、菩提寺は名古屋市七軒町の昭徳寺である。

ムラの思い出

下原の思い出

梶田一男 春日井市農業委員

五万両山の伝説と開発

昔から五万両山といって、今の15億円程のお金が埋められているという伝説の山がある。この山は現在の桃花園内の東山町1丁目あたりで、大正中ごろには三角点があり、戦争中には、陸軍の高射砲陣地の望楼が山の頂上に建てられていた。そのころ祖父から聞いた歌を今も覚えている。

朝日射す 夕陽かがやく 鳥の松

いたける金は五万両

昭和9年ごろ、村人総出でここを掘ってみたが、埋蔵金は出て来ず隅の方から高さ20センチメートルほどのかめが1個見つかっただけだった。

昭和7年、県有地であるこの地の払い下げを、県議会議員樋口善右衛門氏を介して、愛知県庁へ陳情を重ねた。村人こぞっての願いがかなえられ、農村救済事業として払い下げを受けて開墾・開耕され、一帯に桃が植え付けられた。昭和30年代までは、桃の花の咲くころのこの丘陵地帯は花霞むすばらしい見晴らしであった。

東山の払い下げを受けるについて、下原東山耕地整理組合が設立され、下原の島毎に代表委員が40数名選ばれた。私も最年少で委員となり連日の寄り合いに次ぐ寄り合いに出席したことを覚えている。苦労のかいあってようやく払い下げが決り、用地内の樹木の伐採、下草刈りを下原全戸から総出で何日間も行った。伐採した木は薪にして、各戸へ分配された。帰宅時間になると薪を山盛りに積んだ荷車が山から村まで延々と続いたことが今も目に浮かんでくる。

裸山となった広い丘陵地帯を、組合長の梶田忠逸さんと私、県庁の測量技師の4人が一丸となって測量をすすめ、1反毎の区画に杭を打って山々を歩き廻った遠い昔のことを思うと感慨無量である。連日150人以上の人手が下原全戸から出て、さんぼんこを振り、手に肉刺(まめ)をつくり、山地を掘り起こし、耕して石を拾い出して立派な畑をつくり上げた。開墾初期は土地がやせていたので、桃を植えておいて、間作に大根種を作っていたが、多い時には90石以上もとれた。

当時の集団栽培面積は70町歩で、耕地整理組合の規模では日本一であった。

最初のころできた桃の味は感無量の美味であった。主な品種は大久保と白桃で、美味であることから一躍下原の桃として有名になり、名古屋・大阪・東京の市場まで出荷された。

昭和10年この開拓によって下原の組合員は1人あたり3反5畝宛の配分を受けた。この時はじめて自分の土地の所有者となった人が32名あった。このことを思うと、5万両山は掘ってみても何も出なかったが、開拓で何億円もの価値が出たのであるから、人の努力はえらいものだといえる。この土地も今は名鉄に売り渡してしまい、桃花園の住宅地(約700戸)となって一変した。

遠き日に 開墾したる丘の畑

今は団地となりてはなやぐ

こんな歌を作って私は昔を懐かしんでいる。

東山開拓記念碑が、初めは秋葉山上に建てられていたが、今は桃花園の公園の片隅に移されている。私はこれを見ると半世紀も過ぎた昔のことが次々と思いだされる。

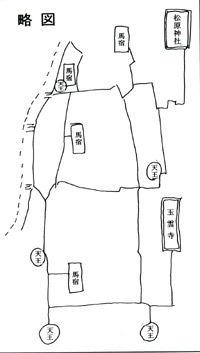

馬之塔奉納願

下原では、津島祭り、本祭り、上(あげ)祭りの3回とも馬が出て、他所の村より祭りが多かった。津島祭りと上祭りには北島と東島で1頭、西島と南島で1頭の馬を出した。本祭りは4つの島が1頭ずつ馬を出した。

米の出来ぐあいによって馬の出し方が違っていた。豊作の年の本祭りは、本馬りんといって竹を割り竹のひごに赤黄色の色紙(日本紙)をまき、馬の背の鞍に扇形にさして馬を飾った。津島祭り、上祭りは馬の背に御幣を立てて馬を飾った。平年作の年は普通飾りで、大風や大水などで不作の年は祭りは無かった。

江戸時代は祭りの許可を水野代官所へ願い出て、許可を取る必要があったが、明治以後は警察署に氏子総代と社司の連名で届を出すだけでよくなった。馬の塔奉納届の例を示すと次のようである。

一、 馬之塔 四頭

右明治三十二年七月二十三日郷社松原神社臨時祭に付き御規則を遵守し同日午前拾弐時より午后六時迄を別紙略図の沿道に於て挙行仕度候に付依りて口取人氏名を相添へ此段御届仕候也。

下原村から2頭と、小木田村から2頭借用して計4頭の馬を1頭2人の口取人で引いた。各島の馬宿で馬を飾って、まず島毎のお天王へ行った後、お宮へ集合する。そして揃って各島の宿と天王を巡った。時には区長の家に寄ることもあったという。最後に玉雲寺へ行って各島へ戻るのが順路であった。

昭和30年ころから交通の関係で馬を出すこともできず。借りる馬もいなくなり、子供祭りだけになってしまった。

角力奉納届

北の弘法堂が下原字海道田にあり、大師像が安置されていて、宝永4年(1707)の奉安と伝えられている。弘法堂では年2回の祭りがあり、3月21日を御大師御命日、7月21日は雨乞い角力とか弘法角力といった。角力のある当日は近郷近在から力自慢の若者たちが大勢集った。見物人も遠近から押し寄せ毎年大変な盛況であった。

相撲は大池の池神様下の共有地で奉納され、綿菓子、おもちゃ、菓子を売る露店も軒を並べてとてもにぎわった。

現在では青年会は解散して、土俵を造る人もない。青年角力はなくなり、東山町のバーベキューの土俵を借りて7月21日に子供角力が行われている。明治32年の角力奉納届を示すと次のようである。

私共儀御規則を遵守し来る廿六日午後一時より同六時まで当村無格社富士社例祭に付当村字大池千六百廿四番地一村共有地に於て寄合角力を奉納仕度に付此段御届仕候也

献燈届

お寺の提灯山といって、毎年8月28日になると檀那寺玉雲寺本堂前に5段積みの大きな提灯を飾り、昼なお欺くばかりの明るい提灯の下で、夜遅くまで踊りを楽しんだものである。他所から来た人も飛び入りで混ざり、村の若い衆たちが中心であった。明治21年8月の檀徒総代からの届は次のようである。

本月二十八日東春日井郡下原村大字下原曹洞宗玉雲寺本尊へ午后七時より同十二時まで献燈仕度候間此段御届申上候也

松原座

松原神社境内には松原座という、まわり舞台付きの常設芝居小屋があった。劇場仮設届によれば横6間、奥行5間半の楽屋もある立派なもので、建築材料も太い丈夫な物が使ってあった。この小屋は終戦後とり壊されてしまい、今はがらんとした広場になっている。

春秋2回と年末などには一流の歌舞伎一座を招いて興業した。運営には、年行司が当たり、青年会が協力奉仕した。

近隣の村はもとより、美濃・三河からも見物客が訪れたという。私も子どものころ、この芝居小屋で数回見物した覚えがあり、懐かしい思い出となっている。明治31年12月の興業届を見ると、

一、 演劇 但十二月十九日より三日間毎日

午前八時より午后十時迄

雨天順延の事

木戸銭 大人金六銭 小人金三銭 場代見料下足料ナシ

右之通り東春日井郡下原村大字下原字平橋二千二百六十三番郷社松原神社境内仮設劇場に於て興業仕度候間御認可相成度別紙芸題筋書及俳優鑑札相添へ此段御届候也

となっている。

仮名手本忠臣蔵の筋書は、「人皇百拾三代東山天皇の御宇元禄十五年播州赤穂城主浅野内匠、吉良上野之介の為〆切腹仰付られ其他悉皆没収せらる。依之浅野の浪士大石義雄等惣怨やる方なく終に吉良を其の邸宅に討千泉岳寺に切腹する迄を仕組たる者なり」と届け出られている。俳優鑑札の例を見ると稼名・坂東鶴寿は静岡県引佐(いなさ)郡気賀町の平民木俣庄太郎の長女で本名木全ちょう(明治10年7月生)となっており、この時は21歳で公演していたことになる。俳優鑑札の申請がごく少数ということは脇役で下原、八田、田楽などの近隣の青年たちが協力出演したのであろう。

見物者についても県令が定めた入場者心得を守るよう達せられており劇場には警察官吏が監督しているのが普通であった。

一、 飲食物其他ノ物品ヲ投棄シ又ハ喧噪ニ渉リ他人ノ妨害ヲ為スベカラズ

二、 演芸中舞台ニ昇リ、又ハ花道ヲ徘徊スルベカラズ

三、 演芸中冠帽其他ノ行為ヲ以テ他人ノ妨害ヲ為スベカラズ

四、 祖裸・裸体・頬被リ・鉢巻等ヲ為スベカラズ

五、観客ハ楽屋ニ入ルベカラズ

の5項目が入場者心得として挙げられており、もしこれに触れ、制止を聞かぬ時は警察官が退場を命ずることがあると定められていた。

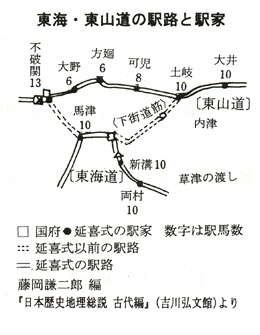

国府を結ぶ高速道か 古代の下街道

櫻井芳昭 本誌編集委員長

下街道の道筋は直線的で、内津・勝川の宿以外は古村の本郷を離れたところを通り抜けている。一方、松河戸から神領を経て玉野へ通じる玉野街道に代表される村々を結ぶ道は、何回も曲折しながら各集落の本郷を確実に結んでいる。列車に例えれば、下街道は主要駅を直接結ぶ特急列車であり、玉野街道は各駅停車の普通列車のようである。

道というのは、各集落の中心を結び、新しくできる家々は道に沿って次第に集積していくのが一般的であるのに、下街道はおかしな道だなあとここ数年疑問に思っていた。こんな折、「支配者の道は真直ぐで広い。庶民の道は細くて曲折している。」(世界歴史入門)という言葉に接した。江戸時代の下街道は武家の通行が制限された庶民の道であったが、日本武尊の伝説のある古くからの道でもあり、何かを秘めているのではないかとの期待を持っていた。そうした時、京都大学の足利健亮氏の「東国の交通」で、次の論述に出会って思わずはっとした。

「東山道のバイパスともいうべき道が不破駅から南下してきて、伊勢桑名郡から北上してきた東海道と合し、そこで墨俣川を渡り、尾張国府を通り、再び分離して東海道は草津で庄内川を渡って東南進し、一方東山道バイパスは庄内川北岸に沿って東北行し、土岐駅で本道に合したという推定である。(中略)

極めて古い時代(奈良時代よりも前)には前にバイパスとしたものが東山道の本道であって、延喜式の東山道ルートは飛騨路にすぎなかったのではないかとも考える。」と述べている。

さて、東山道バイパスで尾張国府(稲沢市松下)へ通じる道を推定すると、A下街道―豊場街道―藤堂街道とB下街道―津島道が考えられる。国府への直結という観点からすれば、内津から下街道を下り、下市場で西に折れて豊場街道を進み高田寺・下津から国府に至るAのルートが自然である。しかし、古代からの中心集落である勝川から西に曲がり、庄内川に沿って西行する。Bのルートも捨てがたい。

足利氏は、「名古屋市北部の庄内川北岸に安食庄馬屋里が比定されているが、これが延喜式以前の駅家であるとすれば、バイパス上の駅家であったと考えることができる。」としている。安食庄十八条馬屋里は、水野時二氏の比定では松河戸村西部の耕地化のすすんだ地域を、須磨千穎氏は比良村の南部を想定している。いずれも庄内川の氾濫原にあり、かなり長期にわたる駅家の存在は想定しにくいところである。

今のところは、資料不足で国府を結ぶ古代の高速道の経路と駅家を確定するまでには至っていないが、下街道筋は古代において、東山道と東海道とを結ぶ幹線ルートの役を果たしていたことをにおわせるものがあり、今後が楽しみである。

郷土探索

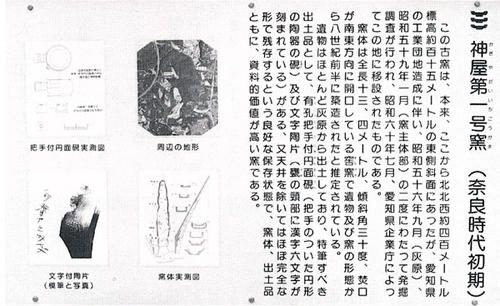

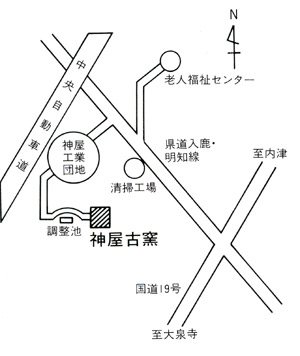

神屋第1号古窯を見に行こう(奈良時代初期)

春の暖かさに満ちた柔らかな風が、緑の木々をそよがす好季節となりました。神屋工業団地内に移転保存されている神屋第1号窯を家族連れで訪れてみませんか。

場所は地図のように工業団地の東辺です。車で工業団地入口の看板を目標にして入れば造成中の広大な台地が開けます。その間を抜けて、つきあたりを左折し、調整池の周囲を廻り、遊歩道口で車を降り、2、3分ハイキング気分で森林浴を楽しみながら歩けば、古窯に行きつきます。

わかりやすい説明板も立っています。1,200年前の昔、良い陶土と薪材を求めて山河を巡った工人たちに想いを馳せるのも楽しいものです。

問い合わせ先 春日井市教育委員会文化振興課

大正期のこどもたち 白山村4 高座尋常高等小学校の行事と生活

井口泰子 本誌編集委員

学校行事のなかで、子どもたちのいちばんの楽しみは、春秋の遠足、運動会、学芸会である。

遠足

遠足は大泉寺のつつじ山・高倉山・円福寺の観音堂で、竜泉寺へ舟で渡ったこともある。わらぞうりをはいていったので帰ると足はまめだらけになっていた。大正13年ごろからゴムぐつが普及し、以後、通学はゴムぐつが多くなった。冬期は黒たびや赤いベッチンのたびにゴムぐつをはいたものである。

運動会

運動会でうれしいのはパンツをはくこと。パンツをはくのは運動会だけで、ふだんの日の下着は男子はじゅばんにフランネルで作った股引き、女子は腰まきであった。運動会の呼び物はなんといっても走り合い、村の応援を背に、単衣(ひとえ)のきものにパンツで走った。1~4年生は今のスタンディングスタートであったが、5年生からはオンザマーク(今のクラウチングスタート)が教えられた。「ゲット!セット!ドン!」とスタートした。

学芸会

学校行事の楽しみは学芸会で頂点に達する。学芸会が行われるようになったのは大正14年ごろからである。初めて行われた学芸会は、学校あげて村をあげての熱の入れようで、後々まで村人に大変強い印象となって残った。当日は、絵や習字の優秀な作品に金紙銀紙がつけて張り出され、講堂では劇が演じられた。主役になる子どもの栄光はひとしおで「あのとき静御前の役をやった・・さん」「俊寛の・・ちゃん」といつまでも呼ばれ、今なお同窓会の語り草である。劇の他には教科書の朗読とか合唱など児童全員が舞台に出られるように心配りがされていた。

劇の出し物は「万寿姫」「静御前」「鬼界が島」「ベルギーのマリーちゃん」など。出し物が決まると1か月も前から毎日けいこをするので、学芸会当日までに全員がどの役のセリフも間奏の歌もみなそらんじてしまっていた。当日は、校内児童のために1回、見物の父兄のために1回と、2回にわたって演じられ、校庭にはタカマチという、いまの模擬店も出るにぎわいであった。

石盤

帳面(ノート)を使うのは1年生の2学期半ばからで、入学当初は石盤に石筆であった。石盤は、粘板岩の薄板に木の枠のついたものと、厚紙に漆くい様のものを塗った紙石盤があった。紙石盤は三つ折の屏風畳になっていて、6面のうち、2面は表紙と裏表紙になり、残りの4面を使う。文房具は学校の近くにある2軒の文房具屋で買い、そこでなにもかもそろった。

べんとう

弁当のご飯はいつでも白米である。弁当は当時の村人には、いわゆる“よそいき”であったから、ふだんは麦飯であっても弁当だけは白米であった。それに、梅ぼし、たくあん、丸ぼし、里芋、れんこん、みそづけなどがアルミニュームやホーローの弁当箱に入っていた。1人だけ曲げものの弁当箱の子があった。冬は焼き餅をもってくる子があったが、食べたあと口のまわりがまっ黒であった。

通信簿

学科の評価は、甲乙丙丁の4段階であったが丙はめったにない。他に栄養という項目があった。当時の食生活がしのばれる項目であった。

休み

休みは夏休み、冬休み、春休みの他に、この地方には、お蚕休み、田植え休みが2、3日ずつあった。村まつりの日は午後が休みとなった。

下校後

学校から帰ると毎日家の手伝いが待っている。弟妹の守りもあった。翌日にはくぞうりもつくらねばなかった。

式

学校の式日には、必ず講堂に天皇陛下のご真影が掲げられ、教育勅語の奉読がある。教育勅語を捧げて校長先生の前にもっていく先生の下駄の音を聞いてそれを合図にして児童は頭を上げ下げした。下駄の音が止まると、“れい”をした。スルスルッと校長先生が紙を広げる音がするとこうべをたれた。奉読中は直立不動であったから校長先生が「御名御璽(ぎょめいぎょじ)」と勅語を読み終わると、とたんに一斉にズルズルッと鼻汁をすすりあげた。

卒業

尋常科が終わると、そのまま卒業してしまうもの20名くらい、中学にいくもの14,5名、女学校にいくもの10名くらい、残り120名程は高等科にすすんだ。

(小林克夫氏に聞く)

お知らせ

『春日井の歴史物語』を発売しています

郷土春日井の歴史を知ってもらうため、小学校高学年から中学生にも分かりやすいようにまとめてあります。お手元において、ぜひ御活用ください。

内容 春日井の誕生を始めとして、春日井の歴史を56話にまとめてあります。

仕様 A5判、280ページ

価格 800円

発売場所 市内の書店、市役所玄関受付、市民文化センター

問い合わせ 春日井市教育委員会文化振興課へ

発行元

昭和62年3月15日発行

発行所 春日井市教育委員会文化振興課