郷土誌かすがい 第39号

平成3年9月15日発行 第39号 ホームページ版

絹本着色 十二天画像 (12幅のうち地天)

高蔵寺

本誌第12号で先に毘沙門天像を紹介したが、今回は地天(梵字 プリティヴィー)をとりあげる 。

十二天はインドの神々であり、八方(東、西、南、北、東南、南西、北西、北東)と上下及び日月の合わせて十二方位を守る仏教の守世神である。中国では唐代にいたり不空三蔵が『金剛頂瑜伽護摩儀軌』において、護世八方天と梵天地天及び七曜、二十八宿を加え、ほぼ十二天の 概念を確立したが、最澄の弟子円仁の渡唐の師匠である法全が『供養護世法』を著わし、これを完備させたという。これは空海以後のことである 。

奈良時代以前の守護神は、彫像の四天王であった。平安時代密教が盛んになると、宮中で行われる後七日御修法とか、寺院での灌頂儀礼や仁王法、安鎮法などの大法では十二天壇を設け、十二天画像を祀った。ところでわが国最古の西大寺に伝わる国宝の作品は、掛軸で鳥獣座に坐るインド的な平安初期の古様式である 。

平安末期からは、掛軸でなく屏風仕立が用いられた。鳥獣座でなく、氍毹座(毛織りの敷物)の上に立つ。動的な宋様式が用いられ、その代表は国宝東寺本である 。

高蔵寺の作品は、東寺の宅間勝賀の描く宋風の強いものである。地天は雲上蓮華踏割座上に斜め左を向き、左手で胸前に花を盛る器を捧げ、右手は掌を仰ぎ屈臂して立つ。髪を結い頭上に冠を戴き、垂髪は両肩に垂れ、腰裳を着け胸飾りなどの荘厳をつける。 頭光背の周りを焔光が輝く。上部の月輪内にある蓮台上に梵字のプリが青色でかかれている。肉身を朱に具を加えて塗り朱でくくる。花器や花、天衣は暈繝彩色で肥痩(太細)線の写実描写は豊饒の女神を表わす。群青、緑青、朱、丹の配色調和がよい。室町か桃山時代の作品で保存もよい 。

梶藤義男 市文化財保護審議会委員

郷土探訪

庄内川流域の弥生時代 春日井市勝川・松河戸遺跡を中心に

永井宏幸 民俗考古調査室嘱託

はじめに

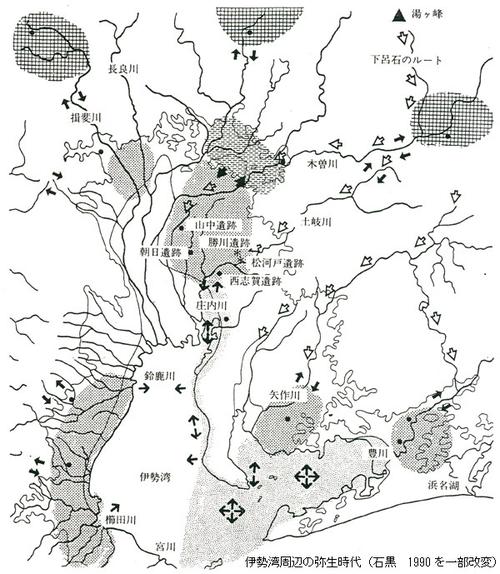

今回紹介する庄内川流域の弥生時代は、東日本への玄関口である伊勢湾周辺から東濃を経て南信、さらには北信に繋がる後世のいわゆる善光寺へ繋がる街道沿いにあたる。また、春日井市の東北に位置する内津峠は、尾張国と美濃国境にあたり、考古学的な裏付けは今後の課題ではあるが、重要な空間であることは他言を許さない。すなわち、小稿の中心に据えた勝川・松河戸遺跡は東濃地方との直接結び付きを思わせる遺物が認められたり、西日本的な様相を持つなど、東西の接点に相応しい内容を有している。

さて、春日井市内の弥生時代の遺跡は庄内川流域を中心に展開している。これから紹介する勝川遺跡・松河戸遺跡をはじめ、さらに上流に上ると神領・大留・気噴町一帯に弥生時代後期を中心に展開する。また、神領町には安政5年(1858)に発見されたと記録されている銅鐸がある。銅鐸は発見当時、2個体あったとされているが、現在1個体のみ瑞雲寺に保管されている。

このように春日井市内には、まだ未確認の遺跡を含めるとかなり存在すると思われるが、遺跡の全体像が概観できる勝川・松河戸遺跡の2遺跡を紹介し、春日井市内あるいは庄内川中流域の弥生時代を明らかにしてみようと思う。

勝川遺跡の概要

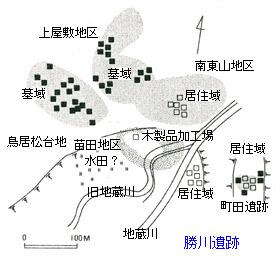

JR中央線を挟み、勝川駅西方の瀬戸線と東名阪自動車道の高架がちょうど交差する勝川町5丁目を中心に勝川遺跡は立地する。その範囲は東西約400メートル、南北約300メートルに広がり、弥生時代中期(BC・2世紀)から江戸時代にいたる複合遺跡である。この辺り、洪積段丘(鳥居松面)の段丘崖が北東~南東方向に遺跡を分断する形で走り、地蔵川がその縁を西流する。

発掘調査は、1969年の春日井市教育委員会による南東山地区の調査を皮切りに、1981年から88年までの財団法人愛知県埋蔵文化財センターによる調査に至るまで断続的に行なわれ、宅地化が進んだ地域とはいえ、その成果により遺跡の概要が明らかになりつつある。

弥生時代の勝川遺跡は、土器様式で言うならば朝日式から欠山式まで続く継続集落である。集落の構成は概ね次のように大きく3地区に分かれる。鳥居松段丘上の縁辺部の住居域(南東山地区)、その西方には墓域(上屋敷地区)、さらに段丘下に広がる地蔵川の氾濫原に生産域(苗田地区・木製品加工場・水田?)が確認されており、また最近刊行された『町田遺跡』の報告書によると、近接する町田遺跡は勝川遺跡の1地区(住居域・墓域)として捉え、旧地蔵川左岸も含めて勝川遺跡群(4地区)とする見解もみられる。

居住域は弥生時代後期を中心に、中期初頭から古墳時代中期(5世紀前半)まで継続して集落を営んでいる。住居跡は現在7棟確認されており、その内訳は、貝田町期―1棟、高蔵期―2棟、山中期-2棟、欠山期―2棟である。

墓域は、居住域とは溝で画された西側で、現在30期の方形周溝墓が確認されている。時期は、朝日期から古墳時代中期に及ぶ。

生産域の、旧地蔵川を挟むように広がる。主要な遺構は、ほぼ高蔵期におさまり、河道から派生した人工的な溝、掘立柱建物群、木製品を貯蔵した土坑をはじめとする土坑群からなる。その内、掘立柱建物群は、穀物の倉庫と推定され、さらにその南西にはコメの生産場として水田の位置が想定されている。

また、最も注目すべき遺構は、木製品を貯蔵した土坑である。出土遺物は広鍬・又鍬・組合せ鋤・縦斧や横斧の柄などの農工具の未製品約40点、その前段階のミカン割りの原材、さらにそれらの加工に用いたと考えられる手斧の柄、太形蛤刃・抉入柱状片刃・偏平片刃の石斧類・石ノミ・砥石などの石器約50点が、種子・昆虫などの多量な自然遺物・高蔵式の土器に伴って出土した。最後に付け加えるならば、石器の原材料として岐阜県益田郡下呂町の東部に位置する湯ケ峰産のいわゆる「下呂石」と呼ばれる学名「ガラス質黒雲母石英安山岩」が相当量に運ばれている。恐らく原石として持ち込まれ、当時の重要な流通機構の一端を担っていたのであろう。

このような多様な遺構・遺物を備えた勝川遺跡は、庄内川中流域に位置する継続型の大規模な拠点集落であったことが窺がえよう。したがって、伊勢湾岸域への北東部の玄関口としての考古学的位置付けが可能となろう。

松河戸遺跡の概要

松河戸遺跡は、春日井市の南に位置する松河戸町にあり、県道関田名古屋線を南下し、庄内川に架かる松川橋の手前に道風公園が右手に見え、その北部一帯に整然と広がる水田地帯に所在する広大な遺跡である。

松河戸町一帯は、古代・中世に「安食荘」と呼ばれる天皇家に納めるコメを作っていたことが『醍醐寺文書』に記されている。したがって、古くから文献史学・歴史地理学の研究者により、その存在は周知のものとされていた。現在も、松河戸町北部一帯に整然と広がる水田は「条里制」と呼ばれる計画的な水田開発に基づいた畦・水路を利用している。1987年から現在にいたるまで、財団法人愛知県埋蔵文化財センターによる発掘調査により地下に埋もれていた当時の水田跡が顔を出した。調査の成果の詳細は報告書刊行が待たれるものの、水田跡は、15世紀までは確実に遡り得ることが確認されている。

さて、弥生時代の松河戸遺跡は、縄文時代の終わりから弥生時代の始まりにかけての遺構が検出されており、稲作農耕が日本に伝わってきた初期の段階の遺物であることが確認された。

弥生時代の遺構は、字名では安賀にあたる場所で検出されている。その内訳は、当時の自然河道とその西側に自然河道に沿う形で弧状にめぐる環濠と思われる溝が一条、さらに数基の土坑である。また、最近春日井市教育委員会による発掘調査により居住域と思われる一部で、土器の焼成に関わる土坑を1基確認している。

これらの遺構などから検出された遺物は土器様式でいうならば、西志賀式のみで、縄文時代に遡る遺物はあってもこれに続くものは確認されていない。特筆すべきことは、縄文時代から当地に住んでいたと思われる条痕紋系土器を使用する集団よりも新たに弥生時代からの移住者と思われる遠賀川(おんががわ)式土器を使用する集団が定着していたことが、条痕紋系土器より遠賀川式土器の出土する割合が圧倒的に多いことから推定される。また、西日本からの影響は土器資料により明らかではあるが、その一方、東日本からの流入する遺物が検出されている。市で調査した土器の焼成に関わる土坑から、多量の下呂石の原石や、剥片が出土し、勝川遺跡と同じく東濃地方との石器流通の直接的な関係が推定される。遺跡の性格はまだ詳細には明らかにはなっていないが、当市による区画整理事業に伴う事前調査が今後始まるので、成果が待たれるところである。

現在までの調査結果により、勝川遺跡の始まる時期が朝日期からであることが確認されていることから、その直前の西志賀期まで松河戸遺跡に暮らしていた集団が勝川遺跡の地へ移り住んだとの推定が可能である。このように、勝川遺跡の集団と同一集団である可能性は強く、さらに、春日井市に位置する2つの遺跡は、庄内川中流域の拠点的性格を弥生時代前期、あるいはそれ以前からもっていたかもしれない。

庄内川流域の弥生時代

以上、勝川・松河戸遺跡を中心に、弥生時代の庄内川中流右岸地域について述べてきたが、ここで、下流域との比較により、勝川・松河戸遺跡の位置付けを重ねて行ないたい。下流域といっても実際には庄内川の下流で合流する五条川流域にあたるが、遺跡は犬山扇状地と弥生時代の海岸線沿いの名古屋市西部を中心に展開する。前者は一宮市を中心に、すなわち山中遺跡を中心とする萩原遺跡群、後者は西春日井郡清洲町を中心とする朝日遺跡郡が相当する。また、下流の左岸地域には、名古屋市北区に所在する西志賀遺跡がある。これら3遺跡は弥生時代ほぼ全期にわたり連綿と続く継続型の拠点集落である。

まず、土器資料からみると(具体的な資料提示は省略する)、伊勢湾岸域は西・北岸域、東岸域と大きく2つに分かれる。時期によってその境界線は多少の変動があるものの、概して境川を境に、すなわち尾張国と三河国の国境辺りに北岸域と東岸域が推定できよう。また、伊勢湾岸域は弥生時代中期の段階に海上交通・陸上交通のコミュニケーション・ネットワークシステムが確立する。さらに、このシステムは臨海・平野・内陸・山間といった立地条件によって各々纏まりを有し、そのうえで相互にコミュニケーションを確立させている(石黒1990)。

次に、広域にわたる物資交易の代表例として、石材の流通機構を提示する。遺跡の紹介で触れているので個々の事例は省略するが、伊勢湾岸域とその周辺(原石産地)との関係をみていく。石材、すなわち下呂石は、

- 原産地(湯ケ峰)から直接あるいは間接的に齎されるケース

- 原産地から河川(木曽川~庄内川など)にある転礫を採集し、それが直接あるいは間接的に齎されるケース

- 石鏃など製品として供給されるケース、以上3つのケースによって流通する。

概ね、北岸域では、(1)・(2)のケースが予想され、東岸域では(3)あるいは若干(2)のケースが予想されるものの、現状では製品のみが流通したと想定されよう。

最後に、庄内川中下流域を中心に伊勢湾岸域と周辺域の関係について若干触れてみよう。まず、弥生時代前期は遠賀川系土器を携えた集団の進出により、在来の集団が条痕紋系土器を有する集団として台頭する(紅村 1987ほか)。すなわち、西・北岸域を中心に(一部東岸域を含む)展開する遠賀川系土器集団と東岸域および美濃・遠江(天竜川右岸域・南信(伊那盆地)を中心に展開する条痕紋系土器集団が想定できる。中期は、前記したように、臨海・平野・内陸・山間といった立地条件によって各々纏まりを有し、そのうえで相互にコミュニケーションネットワークシステムを確立させ、周辺域と繋がりを見せる。その代表例が「下呂石」の交易モデル(飴谷 1989)である。後期に入ると古墳時代に繋がるコミュニケーションネットワークシステムを見せる。詳しく触れることは今回の主題から離れるため別稿に譲るが、伊勢湾岸域(旧国名でいうならば、伊勢・伊賀・近江・美濃・尾張・三河・遠江が相当する。)が斉一的な纏まりを示す。

おわりに

以上、具体的な資料での検証は紙面の都合上割愛せねばならなかったが、今回は勝川・松河戸遺跡の紹介を中心としたため、御寛容願いたい。ただ、春日井市内に点在するであろう弥生時代の遺跡は、東西日本を繋ぐ要衝としての役割を果たしていたことが少しは垣間見れたとすれば、本稿の目的は達成できたかと思う。

ムラの生活

雨乞い

伊藤浩 市文化財保護審議会委員

稲作国の日本では、古来から水不足でなやむことが多く、雨乞い行事はムラムラの重要な共同呪願の一つであった。わが春日井市地域においても、用水の便の少なかった東部地域に多く、春日井市史地区誌編々集の折の、年中行事の聞き取りで判明したムラは次の通りである。

内津、神屋、廻間、坂下、外之原、高蔵寺、気噴、白山、庄名、大留、大泉寺、関田、神領、八田などで、大方のムラが昭和の初め頃から、終戦時頃まで行われていた。この地区あたりで聞き取れなかったムラも、おそらく、古くは行われていたものと考えられる。

ところで、その形式は大部分がムラの鎮守や寺院にこもって祈願することが多く、その手段として、心経千巻をあげるとか、千度参りをするとか、麦わらで竜の作り物をつくってお参りするなどした。変わった手段では、近所の川の渕へ物を投げ込んで、竜神を呼びさまして雨を降らせてもらうとか、「天もやし」といって、各戸から藁や薪を持ちよって燃やし、高く火の手を上げることによって雨をまねくように祈った。

それでも、なかなか雨が降らない時は、他所の大きな神社に参り祈願した。一例では、三重県の多度神社に代表がお参りして、御幣を迎えて来る。その帰りは途中で立ち止まったり、御幣を下に置いたりすると、そこで雨が降ってしまうといって、休まず急いで帰ってムラの鎮守にお供えして願うムラもあった。

今回は、その中でも特異な行事の2つ3つをたずねることとする。

夕立さま 坂下

まず、今年5月30日の中日新聞の記事にふれておこう。『江戸時代の雨乞い彫り物「夕立さま」見つかる。春日井・万寿寺の天井裏・伝承の裏付け』との見出しで、農民が雨乞いをする際「夕立さま」と呼んで信仰の対象にしたと伝えられる木製の鬼の彫り物が、このほど坂下町の曹洞宗万寿寺で見つかった。

その彫り物は高さ約70センチメートル、製作年代や木の種類は不明、絵本に出てくる鬼の格好をした「雷」が彫ってあり、円形の太鼓7個もついている。目をいからせ、手に太鼓のバチを持ち、傍らには高さ約80センチメートルの竜が立っている。

さて、万寿寺は大正元年に火災にあい焼失してしまった。この夕立さまはその後、長谷川仙右エ門さん(現在の長谷川医院の先祖)によって作り直されて、大正5年頃一度出されたことがあったが、いつかその姿を見なくなったという。

この夕立さまを出すときは、ムラ役員が全員で夕立さまを仕組み、ムラ中総出でお供えものをし、心経100巻をあげ、馬の背中につけた2俵の糠俵の上に乗せて、次のような雨乞い唄をうたいながら、行列を連ねて八幡神社・神明神社でそれぞれ心経50巻あげて寺に帰った。それを繰り返しても雨が降らない時は、内津妙見(内々神社)、水野小金神社(瀬戸市)まで出かけた。

♪ここが内津か 妙見様か

竜が水吐く おもしろや

西に立つ雲 乾にや夕立

やがて降り来る 村雨が

ジョッカイノ ジョッカイノ

ここが小金か 小金の沢か

竜が水吐く おもしろや

西に立つ雲 乾にや夕立

やがて降り来る 村雨が

ジョッカイノ ジョッカイノ♪

ムラの外に出ることはよくよくのことで、揃いの浴衣のはっぴ、笠などをつくることから雑費まで、莫大な費用がかかったという。

水野の小金神社まで出たときの伝え話に、全くの干天で内津妙見まで祈願しても駄目で、とうとう水野に向けて行列を組み、庄名を通りかかると、「こんな年に大金を使って、坂下の連中は馬鹿者ばかりだ。」と笑ったので「何くそ。」といい返して、水野の小金で心経をあげたが、全くの晴天で雲一片もあらわれない。それでも空元気で雨乞い唄ではやして、白山まで来ると、乾の方向に黒雲がうっすら見えかけた。そして、庄名にさしかかる頃、見る見る間に黒雲が広がり、どしゃ降りになったので、先に笑った庄名のムラから、四斗樽(酒)を持って謝りに来たという。この伝え話のついでに古老から、この行事のウラを考えてみると、雨乞い祈願とともに、年貢(税金)の減免をねらったもので、町内の場合は2割以上、内津の場合は4割以上、水野の場合は6割以上の請願の運動で、神様にかこつけて、水野の代官所へのデモンストレーションだったと、昔の農民の知恵の一端でもあるとうがった説も出された。

なお、現代版としては坂下公民館玄関の右側に、坂下在の陶芸家高橋佐門さんの作になる、「竜神をおう」の題名の見事な陶壁があり、竜に童子が乗っている。その説明板に「竜は古代の印度、支那等にあったといわれ、農耕に必要な水を支配する水神、雷神として畏敬されていた。農を業とするものにとって最大の災いであった旱ばつの時に坂下では「夕立さま」と呼ぶつくりもの……中略……ここに老若男女皆が仲よく平和に勉強しあえること祈願して竜神をおうを制作した。」とあり、人々の集い、学ぶ場にも息づいている。それに、内々神社は彫刻の最大なものは竜であり、美濃、尾張の農民の雨乞いの神であったことは、武の神に合わせ戦前までつづいていた。

お寺の鐘を渕に 外之原

春日井市史地区誌編、外之原の民俗年中行事の中の雨乞いの欄に、「寺で千巻経をあげ、鐘をうぐい川に入れて祈るとあり、戦前まで旱ばつの時行われた。」とある。

このムラでは、日照りがつづくとまず、白山神社と大国主社に、1軒から1人以上が出て千度参りをする。役員が、榊の葉を千枚用意して、拝殿と鳥居の間を心経を唱えながら千回往復して祈願をつづけ、1週間過ぎても雨が降らないと、林昌寺にお参りして、お寺の鐘(本堂の角に吊ってある半鐘)を借り出しやなぎ(柳)川の弥陀渕に沈める。そして、その前で、お寺の住職がきょくろく(曲彔)に掛けて一心に雨乞い祈願の経をあげたもので、雨が降るまで毎日つづけたという。

その渕は、川の一番深いところだったが、流されないように吊り手に縄をかけ、岸の杭にしっかり結びつけてあったそうだ。そこでなぜお寺の鐘を渕の水の中に入れるかについて、現住職武内捷山師に尋ねてみたところ、吊り手を竜頭といって、そこに竜の彫りものがしてあるので、昔から竜は雲を呼んで雨を降らすということから、この鐘が持ち出されたであろうということであった。

全国的にも、雨乞いの祈願の折りは、水神に刺激を与えるため、物を投げ込んだり、笛や太鼓を打ちならし、大声をはりあげ乱舞する例がある。また、深い渕には竜神がすむといわれ、竜をおこらせて水を呼ぶ行事と同じものと思われる。

さて、それでもなかなか雨が降らない時は、大行事になった。お祭りの馬之塔(おまんと)と同じように、馬を飾りたて、標具は御幣のかわりに、底を抜いた柄杓3本を立て、ムラ人が揃いの半てん、股引で、行列をつくり、白山神社から内津の妙見さま(内々神社のこと)に祈願した。底を抜いた柄杓は何の呪かを尋ねてみると、底抜け雨が降るように願った呪術の一つであったという。なお、行列のムラ人たちは、雨降りの用意に予めゴザを用意して、身体に巻いていったともいい、これも呪術の一つであったと思われる。

その他のムラでも、細野の秋葉さまに祈願し、道樹山の頂上の拝殿でおこもりをしたり、代参人が、多度神社、本宮山、雨の宮にお参りして御幣を迎えて氏神に供え祈願したと高蔵寺町誌に書かれている。その際、先に書いたように途中で立ち止ったり、御幣を下に置いたりすると、そこで雨が降ってしまって、自分のムラに御利益がないといい、なかなか大へんな仕事であった。

銅鐸に水をかけ 神領

神領町の瑞雲寺に、市指定有形文化財の銅鐸が保管されていることはよく知られている。

この銅鐸は、神領小学校の北、字屋敷田、貴船神社の境内に接した小川の堤あたりから出土したもので、今、出土場所にそれを示す石柱が立てられている。

一般に銅鐸は弥生時代に用いられたものであるが、その使用目的は何であったか、まだはっきりせず、楽器であるとか、ムラの祭りに使用されたのではないかなど、いろいろな説がある。

ところが、神領ではムラ人たちがこれを雨乞いに使っていた事実がある。この銅鐸が発見されたのは、安政5年(1858)9月8日、神領村の百姓長蔵の次男、仙左衛門が発見したという記録がある。その頃から銅鐸は貴船神社拝殿の天井裏に秘蔵されていて、時々雨乞いに使用され、神がかった貴重品として取り扱われていたようである。

日照りが何日もつづき、干ばつの恐れがでた時には、貴船神社の前にムラ人が集まり、若い衆(青年団)が、銅鐸を持出し庄内川の堤防までかついで行き、みんなで力を合わせて川の清流の中に入れる。しばらくして洗いきよめた銅鐸を持ち帰って、予め用意してあったタライに浄水をいっぱい入れた中に、たてに据える。その後には竜の軸が掛けてあった。

やがて神主の祈願の祝詞の後みんながお参りを繰り返した。古老の話によると、この祈願をすると必ず雨が降り出し、日照りが解消したと伝えられているとのことである。

敗戦前後、不用心から西方の瑞雲寺に移された。

10年余り前、青井老僧の話を聞いた。「お寺でも日照りの時はムラ人が集まり、本堂でタライの水を入れ、その中に銅鐸を入れ、上から水をかけながら、住職が祈願のお経を上げた。その後人々が心経を上げながら、雨の降るまでつづけた。タライの後には狩野元信の描く竜の軸が掛けられていた。」と、ここにも竜が登場した。この雨乞い行事は戦後も1、2回行われたという。

郷土の自然

ふる里の植物シデコブシ

冨田彪 春日井市立坂下小学校教頭

3月末から4月初めにかけて淡紅色の品のよい花を葉に先がけてつけ、この地方に春の訪れを告げてくれるシデコブシは、モクレン、ホオノキ、コブシ、タムシバなどと同じモクレン科の落葉性の小喬木~灌木です。

シデコブシのシデは細長い花弁が散開した様子を神事に使う玉串やしめ縄に垂れた幣に例えたもの。コブシは拳の意味でつぼみの形からつけられた名前だといいます。園芸愛好家などからはヒメコブシとも呼ばれ、今では愛知県の稲沢市などで盛んに生産され庭木として珍重されています。

かつてシデコブシは中国から園芸用に渡来したものと考えられていたのですが、郷土の植物研究家たちの調査研究により、東海地方を中心とした限られた範囲にのみ自生するわが国の固有種であることが分かってきました。昭和40年代のことです。

南半球の国、ニュージーランドのとある公園にもシデコブシが植栽されています。江戸末期から明治初期にかけて、ヨーロッパ諸国は日本をはじめとしてアジアの文化や芸術、そして美しい植物などを盛んに導入した時期がありました。シデコブシもそうした一連の動きのなかで持ち出されたもののひとつでした。くだんのシデコブシにはヨーロッパから渡ってきたという説明書きがなされていますが、ルーツは日本のわが郷土、東海地方に他なりません。

日本に広く分布するコブシは花弁が5から7枚で白色であるのに対して、シデコブシのそれは10から20枚、ときには25枚ほどと多いこと、色は白から淡いピンク~濃いピンクなど株によってかなりの個体差があること、花弁が細く、少し縮れたようになることなどの相違点があります。

シデコブシは丘陵地の日当たりのよい湿地で、多少水が流れていてミズゴケが繁茂しているようなところによく生育しています。春日井の東部丘陵や瀬戸、岐阜県東濃地方は古くからシデコブシの群生する湿地が高密度に点在し、春早の枯れ野のなかで群がるように開花するこの花は春の野良仕事を始める目安とされてきました。

生育地である湿地は開発などによる物理的な崩壊がなくても、水が富栄養になったり、排水路が造られたりすることによって土地が乾いてくればもはやシデコブシは存続できません。加えて、花木としての価値が高いため盗掘が絶えず、花の色の濃い株は特にその対象とされてきました。環境に左右されやすい大変デリケートな植物のこと、野から採ってきたものは活着させるのがかなり難しいのに……。乱獲、自然破壊などにより姿を消しつつある受難の植物シデコブシ。それは美しく、あまりに自生地が人里近くにあるがゆえの宿命だったのでしょうか。

かつては廻間町から連なる坂下小学校東側丘陵のいたるところに群生地があったといわれていますが、現在春日井市内では春日井市少年自然の家付近と西尾町の一部に小規模な群落を見るのみとなってしまいました。この広い地球上でも自生地は図のように極めて限られています。いま、この植物が絶滅の危機に瀕していることを考えれば、まさに注目すべき貴重な存在であるといわなければなりません。

追記

さいわい、春日井市少年自然の家近辺のシデコブシ群生地は平成15年に市の天然記念物の指定がなされました。また、地元の人たちにシデコブシが全国に広く見られるコブシと同一視されていたというようなかつての認識の不足は次第に解消され、保護保全意識もかなり高まってきているように思われます。

わがふる里原産の愛すべきシデコブシを是非これからもみんなで守っていきたいものです。

(注)筆者からの申し出により、本文の内容を一部修正・追加しています。

私の研究

大泉寺の鷺花

木全圓壽 坂下町

もっぱら、近代文学史に関する資料を、何くれとなく探していると、思いがけない時に、思いがけない文章に出合ったりするものである。

堀場正夫という“昭和十年代作家”が、名古屋または名古屋近郊に深いかかわりを持っていたことは、随分早くから知っていて、それとなく注意していたけれど、それが、まさか、幾度となく少年の日に居住を変えたにもかかわらず、この春日井に最も濃厚な故郷意識をゆだねていたことを、ついこの間みつけ出した。意外という他はない。

昭和10年代に『麺麭(パン)』という有力な雑誌があって、堀場正夫はそれの編集者であった。

当然のことながら、彼はそこに小説を書き、評論を書き、詩や随筆を書いている。

そのうちの1冊、昭和10年4月(第4巻第5号)に「昔の絵」と題した随筆が掲げられている。それは3章にわかれていて、海、木苺、赭土の見える風景という小見出しがついている。“海”は <私達一家が名古屋からこの知多横須賀の町へ移り住んだのは、まだ私が生れて間もない頃のことで…… 私の視野に映じた最初の自然は伊勢海の全貌であった> と書き、“遠浅で、波静かで―― 私は小さい跫跡を砂地に残し”た記憶を甦らせている。

「木苺」は <私達一家が父の転任のために見知らぬ山峡の町、三河田口へ引き移った> 小学生の日に、「木いちごはよい。木苺はほろほろと赤い実…… いちごだん。のん、食ってみんさい。ほらあ、甘いぞん」と豆腐屋の貞さんに教えられたりしている。

父親がどのような職務の人であったかは、まだわかっていないけれど、“生れて以来、三年とひとところに落着かず、海辺の町に住んだり、山峡の町に移ったり、さうかと思ふと平坦な尾張の町にゐたりした”と書いていて、そこが“大泉寺といふ村”であったという。

<己の心の奥底に深く刻みこまれ、生涯拭い去ることができない故郷といふものはどこなのか、どこを故郷と呼んでうゝのか解らないのだけれど……いくつかの故郷の一つに大泉寺の村を懐かしく憶ひ浮べることができる。大泉寺は私の母の故郷だからだ。大泉寺には私の好きな祖母がいるからだ。狐の話と、母屋に離れて松林の中にある厠とを結びつけて夜中にふと恐怖を抱いたり……そのころから今日までに私はたびたび大泉寺へいったことがある。幼いころは夏休みになると父の在所の南下原か大泉寺へ遊びにゆくのが楽しみでならなかった>

父親の転任に従って、横須賀、田口、その他の土地に、2年、3年と移り住んだ堀場正夫は、どこか心細い異邦人のわびしさを養っていたけれど、大泉寺だけはそういう枠の外の地域であった。そこには祖母が住んでいた。そこで母が生れ、少し離れた南下原が父の在所であった。他のどの土地よりも深い親しみをこめて、事ある毎に思い描く故郷と呼ぶにふさわしい光景であったに違いない。

母親が生れ、祖母が住んでいる家は、

<村外れに松林があってそのなかに一軒きり煤けた軒を支えてゐるのが祖母の隠居家だった。……松林のあひまから赭ひ山肌が覗いてゐた。……亜炭採掘所が近くにあり、「岩木」と祖母が呼びならしてゐる褐炭を覚えたのも大泉寺だったし、……亜炭採掘所の崖はなに立って東南方を瞰下(かんか)するとき、その展望の偉大さ、私はいつもそとに立って時間を忘れるのが常だった。……曲りくねって消えてゐる白い道をゆく、人も馬も小指ほどに見えている。幾時間目にかマッチ箱ほどの汽車が田舎の空に「機械」の歌を唱ひながら走りころげてゆく>

といったのどかな風景がどこまでも広がっていた。

堀場正夫が中学の一年になって、小倉地の中学生服をみせにいった夏。

<「まさおさ、美しい花を見せたげる。ついといで」

祖母は私を上山へ連れていってくれた。祖母が美しい花といったのは山の麓のみづみづしい湿地に咲いてゐる白い花であった。

「これはのう、鷺花といふんじゃ」

みると、「なるほど鷺が羽根をひろげたやうな花弁を持ってゐる。茎の細い、可憐な優美さをもった花である。人知れず咲いて、また人知れず季節の推移のもとに散ってゆくといふ風な、愛すべきこの花は、そのときなぜか私には少女のやうに思はれ、、ながいことその白さだけが心に残ってゐた>

明治39年生れの堀場正夫が、大泉寺で初めて鷺花をみたのは、中学1年生、大正8年の頃であった。

まだまだのんびりした時代で、広闊とひらけた尾張野が視野のかぎり埋めていたし、中央線をマッチ箱のような汽車が、青い空に白い煙りを吐いていた。

大泉寺の“上山”というのは、一体どこなのか知る由もないが、そこに、その祖母が“サギバナ”と呼んだ鷺草が咲いていた。そしてその鷺花は当時それほど探し廻らなくても、あそこここで眺められたのであろう。

堀場正夫は『日本近代文学大事典』に、

<明治39・7・23~ 詩人、評論家。愛知県生れ。大正大学中退、名古屋で詩作の一時期を送ったあと上京。「麺麭」創刊に加わり小説を書く。13年、名古屋新聞特派員として武漢に従軍。『遠征記』(昭16・9 文明社)『遠征と詩歌』(昭16・9 ぐろりあ・そさえて)はその成果である。小説『悖徳者』(昭16・5 東陽閣)、評論集『英雄と祭典』(昭17・9白馬書房)がある>

と記録されている。

文学事典に、“「麺麭」創刊に加わり”とあって、それは昭和7年11月であった。以後その誌上に堀場正夫の作品を見ないことがないほど、矢継早に筆を走らせている。そして昭和9年5月号に「故郷」と題された一篇が記録されているのだが、もしそれが私小説の行方をたどるものであれば、あるいは大泉寺に触れるものであったかも知れないが、残念ながら同号を検証する機会がない。

小見出し「赭土の見える風景」は、

<祖母はもう亡くなった。けれど私は祖母を憶うたびに赭土のある村と白い鷺花を想ふ。鷺花はいまもあの山の片ほとりに季節を忘れずに咲いてゐるにちがひない>

と書いて終っている。

それから50年、一人の作家の心にやきついた風景と鷺花は、とっくに亡びさって、もう人びとの眼を楽しませることはない。

郷土散策

白山信仰8

村中治彦 春日井郷土史研究会会員

松原神社奥之院の事

本誌連載の白山信仰シリーズを読んだ井村氏(松原神社宮司)から、「松原神社奥之院は白山社であるといわれているので、一度調べてみてはどうか。」と、教えていただいた。そこで早速案内をお願いして出かけてみた。

奥之院と呼ばれる白山社は、松原神社から北東の方向へ600メートルほどのところにある。神社の裏山に細い山道が伸びており、以前はこの道が奥之院への参道であった。

現在は人通りもなく、倒木などで道が荒れて通行できないため、迂回して東名高速道路の側道から跨道橋を渡って高速道路を越え、果樹園の中の農道に出る。農道が跡切れたところで、更に細い道を辿って山の中へはいると、昼なおほの暗い竹林の中に小さな祠がひっそりと鎮座している。

この辺りは丘陵の突端部で、標高65メートルほどの地点である。この丘陵の北側斜面は下原古窯跡群になっており、二子山古墳の埴輪を焼成した下原2号古窯を初めとして、古墳時代から奈良時代にかけての須恵器の古窯が10余基確認されている。そのうち現存する5基の窯は5世紀後半から7世紀にかけてのものである。

この丘陵一帯で百数十年にわたって、須恵器生産に従事した渡来人の工人集団とその子孫がいたことは容易に想像される。おそらくたくさんの竪穴式住居と埴輪工房が建っていたことであろう。それらはまだ発見されていないが、この丘陵のどこかに静かに眠っているのであろうか。それとも果樹園の開発とともに消滅してしまったのであろうか。

渡来人と白山信仰

本誌第32号でも触れたように、白山信仰は古くから日本海を航行する人々によって信仰された神とその土地に住み農耕生活を土台にした人々の自然神崇拝、河川神崇拝という民間信仰とが泰澄という仏教僧により神仏の混淆の形で象徴的に融合したものであろう。

対馬海流に乗って朝鮮半島から渡来し、北陸や北関東あたりに定着した渡来人の間では既に泰澄が白山を開く前から白山が崇敬されていたといわれる。また、朝鮮半島では、古来太白山信仰をはじめ、白が聖なる、しかも霊異を秘めた色として特別にあつかわれ、人々に神聖視されてきたという。

第34号で菊理姫命(白山比咩命)の紹介をしたが、そのほかに渡来人系の神としての次のような諸説もある。

- 白山のふもとの神様のご正体は「シラ」で、その「シラ」という神は白鳥に乗った織姫で、遠い外ッ国(新羅か?)からたずさえて来られた。

- 天智天皇(668~71)のころ、朝鮮から多数の渡来者があったが、そのころ祀られた高句麗媛が菊理媛にあたる。

- 養老元年(717)に泰澄が白山に登り朝鮮の巫女、菊理姫(白山貴女)を山頂に奉斎した。

下原古窯で須恵器生産にたずさわった渡来人の工人集団が、遥か遠くに白山を仰ぎ見る丘の上に、自分たちの信仰する白山比女(しらやまひめ)(菊理姫)を祀って小祠を建立したものと推測できる。井村氏の話では、昔はこの丘から白山を遠望することができたという伝承があるという。

また、松原神社の祭神の中に、「底筒男中筒男表筒男命」という3柱の海洋神があるがこれまた、渡来人系の神であるという。

ところで、この度春日井市教育委員会による二子山古墳発掘調査で、同古墳が二重周濠を持った前方後円墳であったことが確認された。

二重周濠のある前方後円墳は全国的にも珍しく、天皇家かそのゆかりの豪族の墳墓に限られているという。同古墳は北陸出身の老帝継体天皇の時代に築造されている。

継体天皇妃の目子媛は尾張連草香の娘であるところから、二子山古墳の被葬者は草香か目子媛の可能性があると考えられる。

継体天皇が大和王朝に登場した力の背後には、北陸や北関東あたりの新しい渡来系の技術があったと推測されている。

尾張連草香の娘目子媛は継体天皇が即位する前、越前三国にあった頃からの妃である。

尾張の有力豪族が越前豪族との婚姻関係により北陸系渡来人の工人集団を招へいし、二子山古墳築造に供する須恵質埴輪生産に新しい渡来系の技術を導入したものと想像される。

参考文献

「日本の陶磁」古瀬戸 本多静雄著

協力者

西尾薫氏(岐阜県坂下町)

発行元

平成3年9月15日発行

発行所 春日井市教育委員会文化振興課