郷土誌かすがい 第32号

昭和63年3月15日発行 第32号 ホームページ版

四つ建て民家 (明治初年)

尾張地方の北部において、江戸時代に建てられた農家の母家は、平面や架構を含めて一定の形式を有していた。この形式が「四つ建て」である。

母屋の中心にダイドコロと呼ぶ広い部屋があり、その部屋の周りに、4本の太めの柱が立つ。その柱を梁(はり)や桁(けた)でつないで固め、それを基本として家をつくる形式である。屋根は梁の上にさすを組んだ草葺であった。この形式の名称については一時「鳥居建て」ともいわれたが、尾張北部では、古くから「四つ建て」と称している。この形式に見られる4本柱は、さす組の下に立つ上屋柱で、これが残る母屋は古風な建築と言える。

こうした「四つ建て」は、江戸時代の中頃から後期にかけて、はじめは農家の上層、後には中層に拡って相当数建てられた。しかし幕末の頃は、大黒柱を持つ四つ間取、田の字型の母屋平面が新しい形式として登場した。

この建物は市内勝川町5丁目の農家小林家の母屋を市が譲り受け、市民文化センターに移築したものである。建築年代は明治初年と推定され、同家の先々代が古家を購入して建てたとの伝承がある。屋根の南北両面にはひさしが付け加えられているが、東西両面はもとのままの葺き下ろしで、軒が低い。移築公開に際しては防火上の制約からトタン葺に変えられている。

なお、四つ建て民家として、市内には上条の林英夫邸宅など、少数ながらまだ残っており周辺の市町村にも保存展示されているものがある。

富山博 市文化財保護審議会委員

郷土探訪

立川(たてかわ)流建築と春日井

伊藤浩 市文化財保護審議会委員

内々神社と立川流

内々神社の社殿が立川流建築で、信州諏訪の名匠、立川富棟(とみむね)、富之(とみゆき)(富昌)、富方親子が10年の歳月をかけ、文化10年(1813)に完成したものであることは、本誌第29号表紙で紹介した。建築様式、特に彫刻の美はこの地方の代表的建築物である。

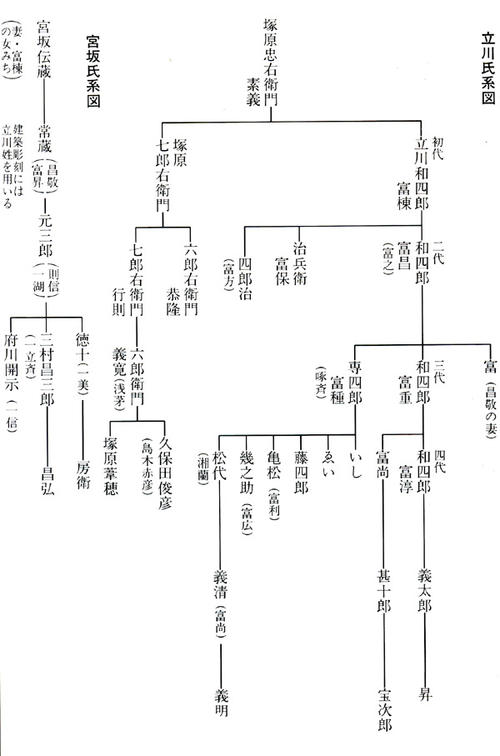

また、当神社の御舞台(おまいだい)についても、立川内匠の製作にかかるもので、天保8年(1837)の完成であることも、本誌第20号表紙で紹介したので、その様式その他は該当号を参照願うとして、ここでは文書その他裏付けになるものをたずねてみることにする。まずは立川氏の系図を掲げよう。

前者の社殿には、享和3年(1803)に工を起こし、10年後に完成した証拠となるものに次の2枚の棟札が残っている。また立川流建築年表(細川隼人著)に、文化10年内々津神社(春日井郡坂下村)落成と記されている。

文化七庚午

奉再建妙見宮本社渡殿等

現住別当權大僧都法印潮音院慧齋

信州上諏訪住大工立川内匠富棟

同和四郎富之

同四郎治富方

文化十丙子年春三月二十有三日

奉建妙見北辰尊星王拝殿一宇

權大僧都法印慧齋現住別当本浄院慧覚

信州上諏訪住大工立川内匠富棟

同和四郎富之

同四郎治富方

註 当時内々神社は、神仏習合で、天台宗妙見寺法印が別当をつとめていた。したがって妙見宮と呼びならされていた。

後者の御舞台については、文政8年(1825)より参拝者の奉加(寄付)をこい、その浄財により天保8年に完成したもので、これも立川和四郎の作である。その積書の一例を記すと次のようである。

積書

一 絵図面之通リ念入仕候 椽板与下惣而樫

夫与上之分惣而檜ニ致候而金高左之通

作料

金 七拾六両ト三匁

扶持白米四斗入

弐拾四俵弐斗九升

一 居宅世帯道具夜具御借用仕候

天保六乙未五月日

信州諏訪 立川和四郎 印

内津 御世話人中様

なお、立川流建築の代表的なものには、善光寺表御門、富士浅間神社、京都御所御門などがあり、近くでは豊川稲荷、瀬戸深川神社がある。

立川流の弟子と建築

内々神社の長い建築工事の間には、近在の心ある小工(しょうく)たちが内匠のもとに弟子入りして腕を磨いたことは想像に難くない。この頃では立川の流れを汲む弟子たちを追い、その建築物をたずねることにする。

弟子たちの中で、はっきり分かっている人に、池田村(多治見市)の野村木工(もく)頭(のかみ)と、玉野村の川地白江守(かわちはくえのかみ)がある。

野村木工頭は、本名を作十郎(1815~1871)といい、多くの神社、仏閣の建立と、大黒天をはじめ彫刻で名をなした。当時大工職で屋号を白木屋といい、青雲の志をいだいていたところ、内々神社の建築に当っていた立川富棟が、虎渓山永保寺へ参詣する機会をとらえ弟子入りを懇願して入門し、腕を磨いた。やがてその技倆は近在に認められるようになり、多治見を中心とした地方の社寺の建築に縦横の腕をふるった。その主なものをあげると、永保寺の六角堂、無際橋、池田の永泉寺山門、鐘楼、総門、廿原(つづはら)の大竜寺、神明社の他、春日井では内津妙見寺本堂(護摩堂)など多数がある。

これらの建築物には、作十郎の彫刻が施されている。特に大黒天を彫るのが得意で各所に尊像を残している。内々神社にも高さ21.5cmの大黒天が祭られている。なお、大工職作十郎が従五位木工頭の位階を授けられたのは、前記六角堂、無際橋を作った機に、永保寺の大和尚が彼の人格、技倆に感心し、その推挙によるものである。

川地白江守は、名を豊吉員致(かずむね)(1780~1867)といい、玉野村の川地伊之右衛門の長男に生まれた。生まれながら怜悧で長ずるにしたがい技工を好んだ。生地で修業中たまたま内々神社の改修に当っていた立川富棟に弟子入りして刻苦勉励した。その効があって高弟の一人になり、文政2年(1819)9月官より白江守の名を授けられ、名声が大いに上った。

彼が手がけた建物は、郷里玉野の秋葉神社(五社神社境内)をはじめ各所に残っている。

その主なものをあげると、玉野の太平寺経堂、廻堂、千体地蔵、二軒屋の観音堂、定光寺の辮財天堂、品野の浄眼寺経堂などで、特に太平寺経堂、二軒屋観音堂は晩年の作で、自らの面を鏡に写して坐像を刻んで安置したという。慶応3年(1867)10月10日没、享年88墓は玉野飼野の共同墓地にあり、藤原氏川地白江守員致居士と刻まれている。

いま、一人梶田伊三郎という弟子があり、中央自動車道駒ケ根インターを下りた東伊那火山の高鳥(たかとり)谷神社の文政12年(1829)の棟札に次のように書かれている。

大工 京都中井水主門人諏訪方高鳥住人

立川内匠富昌

小工 小松萬兵衛

藤森松次郎

尾張国春日井郡内津住人

梶田伊三郎

この伊三郎の経歴は、残念ながら不明だが、内津の古い商家「舎」の二階軒にかかっている金勢丸、正生丸の薬の看板の囲りの竜の彫刻に関係があると推定しているが定かではない。

立川流上棟式

話題は現代に移るが、10年余り前に坂下町の坂下神社の棟札を調査した中の一枚に裏面に次のように書かれていたことに気づいた。

大工立河流

昭和八年十二月 神道教師 梶田利一

訓導

総代 伊藤留三郎

船橋幸助 鈴木嘉治郎 小林栄太郎

森實 伊藤徳太郎

その後機会を得て、高蔵寺の宮大工梶田利一さんを訪ねた。立川(河)流神道教師訓導については、その免許を持っておられること、そのうえ立川流棟祝式(上棟式)の順席の写のあることが分かり、それらを拝見することが出来た。

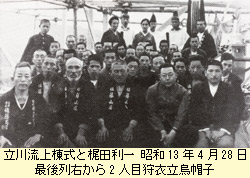

まず、免許の取得については、厳しい大工仕事の中で、愛知国学院発行の講義録や、国発行の神導教規、神導教則などで猛勉強し独学で昭和10年訓導試験に合格された由。その後は上棟式に、はれて狩衣立烏帽子を着て式をとりしきられた。(写真)

次に、上棟式順序、餝(かざり)様の詳細を書いた、立河流巧匠秘方書は、自ら写されたものを下に紹介しよう。

立河流 巧匠秘方書

自叙

是世ノ番匠ガ常ニ忘ルベカラザル工匠秘方書也

此ノ薯ハ文政四年ノ頃尾州玉川村住人藤原朝臣

川地白江之守員致氏ガ所持セラレシヲ後ニ至リ

高蔵寺村住人藤原臣松本儀蔵員定氏ニユズリ氏

ガ未孫松本義三致定氏ニユズリ氏ノ所持品ニナ

リテ大切ニ保存致サレシニ明時昭和三年正月七

日ノ夜喜ンデ借受謹デ寫ス次第ニテ大切ニ長ク

保存致シテ巧匠ノ道ニ通ズル者ハ必ズ此ノ秘方

書ヲ學ビ傳ユルベシ是ニ於テ序ス

昭和三年正月十一日

玉野住

梶田利一謹寫

棟祝式

先ツ前齊シ當日早旦ニ行水シ

次ニ狩衣立烏帽子ヲ着シ

次ニ祓串ヲ取テ左右左ト拂フ

次ニ祠ノ前ニ進ミ立テ一揖

次ニ棟ニ進ミ立テ一揖

次ニ着座シテ一揖

次ニ其ノママ二拜

次ニ咒文(シュモン)

キワメテ。キタナキコトモタマリナケレバ。キタナキコトハ。アラジウチト。タマカキ。キヨクキヨシト申(マ)フス。

次ニ散米(サンマイ)ヲ供(クウ)ジ奉(タテマツ)ル口傳

次ニ咒文

ヒトツボハ。ヤトヤヨロヅニ。マスガ神タカラヲフラス。ワタツミノ神。

次ニ神酒(ミキ)ヲ灑ク口傳

次ニ咒文

キコシメセ。サワイタマエ。イクヒサト。ヤガミニ、カミミシ。ヤシボリノ酒。

次ニ大幣(ヘイ)ヲ取(トフ)テ左右(サユウ)拂(ハテラ)フ口傳

次ニ東ノ方ニ向(ムカ)イ

木祖(キノミヲヤ)句句(クク)廼馳命(ノチノミコト)一拜

次ニ南ノ方ニ向イ

火祖(ヒノミヲヤ)軻(カ)偶(ク)突智命(ツケノミコト)一拜

次ニ西ノ方ニ向イ

金祖(カネノミヲヤ)金山(カナヤマ)彦命(ヒコノミコト)一拜

次ニ北ノ方ニ向イ

水祖(ミヅノミヲヤ)岡象(ミツハ)女命(ヒメノミコト)一拜

次ニ中央ニ向イ

土祖(ツチノミヲヤ)埴安(ハニヤス)姫命(ヒメノミコト)一拜

次ニ銭切筥(センキリハコ)ヲ取テ 一揖

次ニ蒔(マク) 東、南、西、中、北、ト二度(ド)ヅツ

次ニ弓矢(ユミヤ)ヲ取テ一禮口傳

次ニ祝詞(ノリトヲ)讀(ヨ)ム辰(ウシトラ)ヤエイ坤(ヒツジサル)ヲクエイ

ムラの生活

種痘について

堀田之 愛知県春日井保健所長

1. 人類と天然痘とのかかわり

いつ頃から人類が天然痘に罹患し、死亡していたかはさだかでありません。しかしエジプトで発掘されたミイラからポリオや天然痘が古くから存在していたことが知られています。それはミイラの検査によって紀元前1,200年頃のエジプト第20代王朝に天然痘と考えられる皮膚の斑点があり、またラメス2世の体表にもこれが見出されるといわれています。

中世末になると天然痘はもっと広範囲に、ヨーロッパ、アジア、アフリカに蔓延し、アメリカにもヨーロッパからの移住者によって輸入され、ほぼ全世界に拡がったものと考えられます。

16世紀におけるイタリアのマントバやブレーシヤでの流行についてはかなり詳しい報告が残されています。

英国ではエリザベス朝期末には常在伝染病になっていたと考えられています。1659年の流行でロンドンでは1,500人以上もの死亡者を出しました。

17世紀に入ると天然痘は小児期には不可避の疾病とみなされるようになり、乳幼児の症状がやや軽いのに対して、年長児や成人では往々にして致命的でありました。

2.日本での天然痘流行と尾張地方の様子

日本でもおそらく中国、朝鮮半島との交通が開けた奈良時代にはすでに天然痘の流行があり、各地で疫病蔓延に苦しむ領民を救うために「地蔵さん」が祭られたり、国家的事業として奈良の大仏が建立され、また勅命による悪疫退散の祈祷等が行なわれていました。

日本の疫病史からみると、天然痘の流行は奈良・鎌倉時代では30年周期でありましたが次第に短縮して16世紀には6~7年周期、17世紀には隔年に近い流行となっていたようです。

尾張地方に春を告げるといわれる国府宮の「裸まつり」は神護景雲元年(767)称徳天皇の勅命によりはじめられた厄除けの祭事といわれています。

この天平時代は九州大宰府で発生した天然痘が京畿にまで波及し更に全国に無数の死者を出したと「続日本紀」に記録されています。したがって全国に有名なこの国府宮の「裸まつり」の起源は天然痘を退散させるために行なわれた追儺(ついな)行事の一つであったと考えて良いでしょう。

種痘がまだ実施されていなかった時代には疫病神を祓う行事としての「裸まつり」や民衆の悲惨な姿に代ってその苦難を受けていただく「地蔵さん」をお祭りしていたのはいずれも追儺行事であったのです。

名古屋市熱田区金山町の観聴寺にまつられる「鉄地蔵」2躯は、沢上城主尾頭次郎が疫病に苦しむ民を救うために、その守刀を芯に入れて鋳造させたところたちまち疫病が退散したといわれています。この1体が鋳造されたのは享禄4年(1531)の頃でありました。

3.種痘の発見、日本での普及と尾張藩医伊藤圭介

E・ジェンナーは1798年に「イングランド西部のいくつかの州、とくにグロスターシャーにみられる牛痘の名で知られる疾病の原因とその痘苗の効果に関する調査」という標題で自分の研究を発表しました。

ジェンナーは故郷バークリーで開業していた外科医でありましたが、その仕事の間に、患者の中にすでに牛痘に罹患したため天然痘が発病しない人達がいることを発見しました。そこで牛痘膿を接種して天然痘を防ぐことが出来るのではないかと考え、1796年、少年に牛痘に感染していた乳しぼりの女の手から膿をとって接種し、その数週間後に天然痘を接種しました。これがジェンナーの牛痘種痘法の発見でありました。この牛痘種痘法は間もなく急速に全世界に普及し19世紀に入るとほとんど全ヨーロッパで実施されるようになりました。

日本ではじめて種痘が行なわれましたのはオランダ商館医シーボルトが長崎で文政6年(1823)、また江戸で文政9年(1826)の実施したものでありますがいずれも成功しませんでした。これはバタビア経由で痘苗が輸送されて来たためその間に牛痘ビールスが死滅したためと考えられます。

その後やはりオランダ商館医モーニッケが蘭方医楢林宗建の子に接種して成功したのが嘉永2年(1849)でジェンナーの牛痘種痘法発見後50年を経た頃の事でした。

これより先、名古屋呉服町で医業をしていた伊藤圭介は長崎でシーボルトのもとでオランダ医学をまなび文政11年(1828)帰郷して藩医となり、天保12年(1841)「英吉利国種痘奇書」を刊行して牛痘種痘法の普及につとめました。また嘉永2年(1849)には自分の末娘にモーニッケ伝習の種痘を接種し翌年には自宅に種痘所を設け毎月8の日に施術をしました。

尾張地方における種痘はこの伊藤圭介によって普及され施術を乞う者が増加したといわれています。

4. 種痘にまつわる風俗習慣

当時の天然痘の惨禍は甚だしく、その対策は一般には疱瘡神を祭り、疱瘡除けの護符を身につけるといった程度のことしかありませんでした。それで種痘がすむと、塩気のない小豆飯を皿に盛り、赤い紙で「しめ」をつけた棚を吊し、約1週間お供えをし、善感(よくついた時)では砂糖なしの餡で米粉の種痘饅頭をつくり、その頂上を紅でむり、種痘がついた状態を形どってこれを親類や知人に配ったり、神社に奉納したりして祝いました。

昔の人が天然痘に罹ったときの恐怖を語り伝えて、もうこれで死や病苦の悩みがなくなったという喜びが表現されたものであったのでしょう。昭和のはじめ頃までこのような風習は全国各地方にあったようです。

江戸時代に種痘を接種した時に渡した注意書の版木が北設楽郡津具村の民俗資料館に所蔵されており、その一文に「神祭は種(うえ)てより八日に相成候て見窮(みきわ)め候上に致すべく紅手拭用ひ候儀も同断の事」と記され種痘が無事終ってからの神に感謝の気持ちを表わす行事はかなり広く行なわれていたようです。

5.天然痘の疫学的防遏(ぼうあつ)とその根絶

20世紀に入ると種痘の普及によって、全世界的に天然痘は減少してきました。これは天然痘には感染源としての保菌者はなく、ヒトの患者のみが感染源となりますので、患者を発見して隔離するとともに、患者の周辺にいる未感染者に種痘を実施することによってこの感染性の高い病気の伝播を防ぐことが可能であるという疫学的特徴があります。

わが国では明治新政府によって明治7年に種痘規則、9年に天然痘予防規則、42年に種痘方が制定され早くより国民に種痘を義務づけました。当時種痘は乳児期、小学校入学時、小学校卒業時に実施され、それぞれ種痘済証が市町村より交付されました。これは重要な証書で小学校入学、卒業、徴兵検査の際に厳重にチェックされました。

戦後、昭和22年に現在の予防接種法が制定されて種痘を含めて実施されるようになりましたが、天然痘は終戦による海外からの復員者、引揚者による発病が拡がり、昭和21年には患者17,954名、死者3,029名を数えましたが種痘の普及により、昭和24年には患者124名、死者14名と急速に減少し、昭和30年には患者1名となり以後は国内での発生は全くなくなりました。しかし昭和40年代に入りますと国際交流が盛んになり海外よりの天然痘の輸入が危惧されるようになり、種痘はもっぱら海外よりの輸入対策として実施されて来ましたが、昭和45年に種痘禍事件が起き、種痘の副作用に社会的関心が高くなってきました。しかし昭和48年、49年に海外よりの輸入天然痘患者が1名ずつ発症し、種痘は全廃に踏み切ることができませんでしたが、昭和51年には全面中止に至りました。

この背景には昭和42年(1977)より世界保健機関(W.H.O.)の主宰する全世界痘瘡根絶10年計画が発足し、当時南アメリカ、アフリカ、アジアの33ケ国で天然痘が常在していましたが、この計画の推進が効果をあげ1977年には南ソマリアで発生した患者を最後として遂に全世界から天然痘の患者の発生はなくなったという事情がありました。

このようにして有史以前より人類を苦しめてきた天然痘はジェンナーの牛痘種痘法発見以来200年足らずで地球上より根絶されたのです。そうして昭和55年(1980)5月8日、第33回世界保健総会において痘瘡根絶宣言が行なわれ、これを受けてわが国では昭和55年8月に種痘を定期予防接種から削除したのであります。

このようにして人類と天然痘との戦いは遂に人類の勝利となり、人類は天然痘から解放されたのです。

参考図書

『現代の疫学』 岡田博著 勁草書房 昭和56年

『公衆衛生の歴史』 G・ローゼン著 小栗史郎訳 第一出版 昭和49年

『愛知県医事風土記』愛知県医師会 昭和46年

春日井の人物誌

東春日井郡ではじめて近代病院を開院したドクトル・メヂチーネ 足立 聰1

井上博 市社会教育委員

1.生い立ち

足立聰(あきら)は、父峭、母むろの二男として、明治30年2月12日、春日井市若草通4丁目294番地に生れた。現在、もし生存すれば90歳である。生れた若草通は、旧勝川町下条原で、国道19号線より、北2本目のほぼ東西に通じる巾6メートルの道路に沿っている。自動車の通過も少なく、都市化の進む地域ではあるが、今も水田がそこここに残る、静かな所である。

父峭は、若くして勝川町長や、愛知県会議員をつとめた地方政治家であった。後に聰が病院長から、春日井市議会議員に立候補したのも、父の素質を受け継いでいたからであろう。

4歳年長の兄武郎は、愛知一中から名古屋高等工業学校(現名工大)に進み、卒業後は愛知県庁、昭和塾堂を始め、県内の旧制中等学校の建築を手がけ、将来を嘱望されたが、42歳で他界した。聰は幼い頃から、この兄に厳しい躾をうけたようで兄にたたかれた傷跡が聰の顔面に何時までも残っていたが、それでも聰はこの兄を終生尊敬していたという。

聰も、兄と並んで、秀才のほまれが高く、愛知一中に進んだ。卒業後1カ年、当時の味美尋常高等小学校の代用教員を勤めた。極めて短期間ではあったが、この教師経験が、後年市長在任中の市政方針において、教育第一主義を標榜したのにかかわりがあるとみるのは、思い過ごしであろうか。

2. 医師を志す

聰の進路について、父峭は、「兄が高工に進んだから、お前も専門学校(旧制)なら進学してもよい。」とさとしたという。父親は、長男が高工に進学しているから、聰にも同程度の進路を考えていたと思われる。子供は平等にという父峭の心遣いがうかがえる。

聰が医師を志した直接の動機を今くわしく知ることができないが、おそらく身近な人達が、病魔に侵されて、苦しみもがき、果ては帰らぬ人となるのを見て、医者ならばそれらの人々を救うこともできよう、救わねばなるまいと、青春の血が、医師になることを決意させたのであろう。

勉学の末、聰は愛知医学専門学校に入学し、大正10年5月、同校を優秀な成績で卒業した。(この年学制改革により愛知医科大学と改称)そして引続き同大学附属病院に勤務することになった。

当時の日本の医学は、ヨーロッパ、特にドイツ医学の流れをくんでいた。そのため聰は、より深い研鑚の場を求めて、大正11年2月渡欧し、ベルリン大学や、ローストック大学にて内科を専攻した。しかし折角の留学も研究は必ずしも順調ではなかったようで、聰も「ベルリン大学において、教授よりテーマをもらい、胃分泌の仕事に取りかかり約半年間、朝7時より夜9時まで、毎日大変な努力をしたにもかかわらず、大失敗をし、なけなしの金を、親よりせびっておりました私にとっては、並大抵の悲観の致し方ではありませんでした。その上、日本人の顔を見ぬこと8か月、ノイローゼに苦しみ、黄疸まで併発し」と同窓誌「倚(い)門」に述懐しているが、異郷にあっての彼の心身の苦しみをうかがうことができる。その後ひき続いてスイスのベルン大学にて、結核菌、腸チフス菌などの細菌学を究め、同大学にて、ドクトル・メヂチーネ(医学博士)の学位を得たのは、大正13年2月であった。

ほぼ目的を達した聰は、多数の専門書を携えて、この年の11月帰朝するや、再び愛知医科大学附属病院内科に勤務することになった。そして当時の心臓病の権威であり、豪放磊(らい)落の酒井教授に師事するかたわら、細菌学の大場教授の指導も得た。しかし医局勤務と、研究との両立はかなりきびしく、当時のことを聰は、「今日では教室そのものが一体となって仕事をしておられますから、先進国同様教室の一員として、その系統面に従ってなされますが、当時は全く個々別々であって、教室の助けを得ることも極めて僅少なれば、他の人々の援助を求めるなどは以ての外でした。独立独歩がむしゃらに進む以外ない状態で、仕事をするにはかなり不便でした。而も教室員は少なく、さりとて患者数は相当にあり、多くの日が病院の仕事で終日暮れるという有様で、自分の仕事に取りかかるのは、殆ど夜間というふうでした。」と「倚門」に寄せている。彼にとっては、苦しい一時期であったが、幸い昭和3年6月、愛知医科大学において、医学博士の学位を得、同年11月現在地に足立病院を開設した。

3.足立病院の開設

昭和初期、旧東春日井郡においては、医院はあっても、病院と名のつくものは一つもなかった。聰は、郡内最初の病院を経営したいと意欲を燃やした。病院の建設にあたっては、すべてを兄武郎にゆだねた。60年を経た今日では、ありふれた古ぼけた建物と見られるかも知れぬが、当時としては、田舎にあってはめずらしいまことにモダンで、瀟洒(しょうしゃ)な病院であった。病院玄関のすぐ左手が院長の居室になっている2階造りで、現在でも応接室も古めいてはいるが、重厚で時代を感じさせる。

開院当時は、患者も少なかったが、日を追うにつれ、「親切で診(み)たてがよい。」「貧富の差をつけない。」という評判が次第に高まっていった。

その頃医者の多くは、人力車か自転車で往診をしていた。しかし聰は、開院早々に、ナッシュという外国製の自動車を購め、運転手を雇って、近在の往診に走った。白皙(せき)で、鼻下には、自ら帰朝記念と称する髭を貯え、白衣のよく似合う医師であった。

聰は、昭和4年12月結婚し、妻なみを迎えた。なみは名古屋市広小路通りの老舗、長谷川時計舗の四女である。率直で従順な女性で、聰の病院経営を支えてきた。後年聰が、市長に就任してからは、人の出入りも多く、その上、客を呼ぶことの好きな聰のために、心温まる接待役を果たした。「若い時だからできました。」と81歳の妻は、昔を懐かしそうに語る。

娘知子の語る家庭の父は、機械いじりが好きで、あたらしい物には、目を奪われて買い求めたという。若い頃に、先進国の文物にふれたせいであろうか。その上、手先が器用なこともあって、暇があれば、日曜大工めいたことをして、ハンガーや、手拭い掛けなども造り、それらをつい最近まで使っていたという。又衣類も、和服、洋服双方を愛用し、和服の時の外出には、必ず袴をはいた。古めかしい一面と、近代的なセンスとの両面を持っていたといえよう。

病院経営も順調にのびて、昭和8年に多治見診療所を、昭和10年に大曽根診療所を併置し、昭和25年4月に、財団法人足立病院に改組、その理事長に就任した。病床数、診療科目も増設して、今日の病院の隆盛を見るに至った。

4.初代市会議長になる

昭和18年6月1日、当時の勝川町、鳥居松村、篠木村、鷹来村は合併し、軍都春日井市が誕生した。聰は、その年8月の市制最初の、市会議員選挙に立候補し当選した。この時は大政翼賛会主体の選挙であったが、聰が政治社会に第一歩を踏み出した意義深い門出であった。同月23日の市議会において、初代議長に選任された。時に46歳であった。

新市誕生とはいえ、文字通り寄り合い世帯であった。当時の春日井時報(昭和18.10.1)に、伊藤為治(後の助役)は、「春日井市が誕生したというのは当らない。生まれたのではない。作ったのである。一地区が膨張発展して、市制が施行されたのと違い、共通の性格を持つ、四つの町村と合併して、市たるの資格を作ったのである。であるから縦の発展を策すること素より異論はないが、横の連絡に最も意を注がなければならぬ。(中略)部落根性を発揮し、分取りの功を争うが如きは謹むべきで、斯の如き言動は、市の発展を阻害こそすれ、市の発展に寄与するものではない。」と一文を寄せて警告を与えている。

寄り合い世帯の市制の発足、加えて戦局日に日に苛烈な時を迎えての、楫(かじ)取りは容易ならぬものがあったろう。

昭和20年1月の年頭所感に、足立議長は、「市政施行の当初の意気稍退の兆(きざし)あり。蝸牛殻上の争いあるは、遺憾に堪えない。(中略)市議会は春日井市の市議会である。市会議員は、春日井市の市会議員たることを自覚し、本市全体の健全なる発達に、全知全能を傾けてほしい。不肖、短才微力にして議長の栄職に在り。日夜足らざるを憂うると共に、本市の発展を祈る念切なるものがある。」と述べているが、正に春日井市を愛する至情のほとばしりと、血の湧く思いである。

しかし、太平洋戦争は、われに利あらず、遂に昭和20年8月15日、わが国は、ポツダム宣言を受諾して、戦争は終結した。軍都春日井も、その象徴を失った。国も、自治体も、占領政策に従わねばならなくなった。鳥居松、鷹来両工廠の巨大な施設も風雨にさらすことになった。(次号に続く)

郷土散策

白山信仰1

村中治彦 春日井郷土史研究会会員

1.はじめに

昨年の冬のある朝のこと、第1時限目の授業を終えて4階の廊下の窓から雪をいただいた北の山を見ていると、一段と白く輝いた白山と思われる峰が見えた。

通りかかった先生方に「白山が見えますね。」と声をかけたところ、「まさか、白山が見えるなんて。」と誰もが驚いた様子だった。

昔は車の排気ガスや工場の煤煙もなく、高層建築もなかったので、市内の各地から白山を望見できたものと思われるが、今ではそれもむずかしくなり、知る人も少なくなった。

ところで、筆者自身最近ニュータウンに転居したので、初詣の氏神様は白山神社である。

また、現在勤務している味美中学校の校区の氏神様も白山神社である。

このような白山神社との出合いに何か因縁めいたものを感じ、この機会に白山信仰について少し調べてみた。浅薄な研究であるので諸賢のご指導をお願いしたいと思う。

2.開山泰澄(たいちょう)と白山の神々

石川・福井・岐阜の3県にまたがる白山は最高峰の御前(ごぜん)ケ峰(2,702メートル)、大汝峰(おおなんじみね)(2,684メートル)、剣ケ峰(2,660メートル)の3峰から成り、日本海に近くほとんど独立峰に近い山容を見せている。

白山は越前の泰澄法師(682~767)によって開かれた。

泰澄は帰化人の血を引いているといわれ、すぐれた呪験力により、「鎮護国家の法師」に任ぜられた高僧として伝えられている。

泰澄の足跡は各地にみられるが、この近くでは名古屋市荒子町の観音寺の開創者といわれている。

さて、霊亀2年(716)のこと、泰澄は女神の霊夢を感じ白山登拝を決意した。翌養老元年、泰澄が白山の山麓で祈りをこらしていると、その目前にかつては伊弉冉尊(いざなみのみこと)で、いまは妙理大菩薩という神女が現われ、その導きで山頂に登拝した。山頂では、十一面観音(伊弉冉尊)・阿弥陀如来(大己貴命(おおなむらのみこと))。聖観世音(小白山(しょうはくさん)別山(べつさん)大行事(だいぎょうじ))の本地仏と垂迹神が出現したという。

白山神の複雑さは、日本海を航行する人々によって信仰された神と田園に実りを与える水(み)分(くまり)神・河川神(手取川・九頭龍川・長良川)とがこの山にかかわってきたところへ、泰澄という仏教僧による開山によって、神仏の混淆(こんこう)が行なわれたところにあると考えられる。

3.白山信仰の広がり

白山信仰には禅定(ぜんじょう)と言って山伏の先達で登拝する習わしがあり、馬場(ばんば)と呼ばれる3つの登拝口から登った。

1つは加賀馬場で、石川県鶴来町の白山(しらやま)比咩(ひめ)神社(白山本宮)から、2つは越前馬場で福井県勝山市の平泉寺(へいせんじ)白山中宮から、3つは美濃馬場で、岐阜県白鳥町の長瀧寺(ながたきでら)白山中宮からの登山路であった。

越前馬場の平泉寺は平安時代から室町時代にかけて強大な勢力を誇っていた。殊に11世紀末ごろ比叡山延暦寺の末寺となってからは、平泉寺のみでなく、加賀も美濃も延暦寺の末寺となり、白山衆徒の力は歴史の流れを左右するほどとなった。

したがって、各地の白山神社の別当寺もかつては、天台宗の寺院となっていた。

白山神社の分布状況をみると、現在全国に2,716社あり、日本海沿岸から東北・中部・北関東に多く分布している。

この中で、100社以上ある県は、岐阜県525社、福井県421社、新潟県232社、愛知県220社、石川県156社、富山県107社、埼玉県102社の順となっている。

白山を望見し得る地域は13府県20箇国に及ぶといわれている。愛知県が山麓の石川県より多いのは、愛知県の方が面積が広いことと、県内の各地から白山を望見することができることなどが考えられる。

参考文献

『立山と白山』 広瀬誠 北国出版社

『山岳霊場巡礼』 久保田展弘 新潮選書

『街道を行く』(18) 司馬遼太郎 新潮文庫

『日本の陶磁』「古瀬戸」 本多静雄 保育社

たたらが淵

梅村光春 本誌編集委員長

上条町と龍泉寺の境の庄内川は、古来たたらが淵といって、青黒い深淵をなしていた。たたらの語源は製鉄と関連があるらしく、近くに金屋坊(たたらの守護神を金屋子神という)という地名がある。たたら師は死のけがれを嫌わぬのみか、時には死人がでると鉄がよくわくといって、かえって喜ぶという。

その故か清遊の地龍泉寺へ渡るのに、たたらが淵の舟の中とか、龍泉寺へ渡ってからとかで、幾多の不思議な事件にまきこまれることが多かった。

元禄16年4月13日。龍泉寺は開帳で大賑わいであった。春日井郡の村々からも大勢の者がおしかけた。やがて舟がたたらが淵の真中で一瞬のうちにひっくりかえってしまった。船頭は1人乗っていたが、泳いで逃げ出し、10人ばかりの乗客は何とか岸へ泳ぎついたが、ひっくりかえった舟を返してみると、その下に3人の遺体があった。身許を調べてみると、下原村の人で、母親と6歳の娘、10歳になる甥であった。たまたま庄内川の河原には、尾張藩の若侍たちが清遊に来ており、この光景を見ていた荒川孫四郎、渡辺源右衛などが、いささか針の心得があったので、一生けんめい介抱したところ、一時甥は息を吹き返したが、間もなく死んでしまった。不思議なことに、この母親の兄が33年前に、また弟が16年前の御開帳のとき、この場で溺死している。

宝永5年6月18日。ここ1ケ月程雨がなく、田植えが出来ないので、たたらが淵の龍に雨を降らせてもらおうと、近在の村々から龍泉寺へは馬の塔が雨ごいのためおし寄せた。そのためあらかじめ人を派して、場所をとっておかないと弁当をたべる場所もないという有様であった。やがて、東志賀の馬の塔が、本堂を廻りはじめたとき、下条村の馬の塔が横合いから突込んできて、分け入ろうとした。そこで東志賀は、入れじと突き出そうとする。そのうちにもみ合い、どなり合いとなり手がつけられなくなったので、龍泉寺の和尚が仲裁に入った。けれども、両方一向に聞こうとしない。そのうちに下条村の者は一斉に脇差を抜いて切りかかったので、東志賀の者たちは棒で脇差をたたき落し、さらに下条の4人の者の頭を打って血まみれにした。そのうちの1人は、つよく胸を棒で突かれたので、人事不省となり戸板で運ばれたが、これは20日に死んだという。東志賀の内にも1人が脇差で切られ疵をした。血を見て双方引きあげたが、その後この1件はうやむやに片づけられてしまい、下条の者は死に損になった。下条は竹腰山城守。東志賀は有馬玄蕃頭支配。

文政年間のことである。上条村の百姓弥平治の倅弥三郎は、名古屋清水の附木屋治兵衛の娘房と恋仲になった。ところが、父弥平治は、最近どうしたわけか急に金持ちになったので、この縁談は「釣り合わぬ」といって許さなかった。わがままな弥三郎はそのためかっとして、房と心中することに決し、まず房を短刀で刺し殺し、自分も咽を突いたが死に切れずに井戸へ飛び込んだ。ところが井戸が浅かったので死ぬことが出来ず、うろうろしている間に人が集まってきて井戸から引きあげられ、やがて入牢した。咽の疵は浅くて命に別条はなかった。弥平治は大いに嘆き、親戚も助命を懇願した。取調べの結果、弥三郎がこの時使った短刀は、先年龍泉寺の和尚が死んだ時、什物の中から盗まれたものと判命した。その上和尚が死んだ時、和尚の親戚である弥平治は、看病していたが、和尚の遺言だといって200両の金を龍泉寺からもち出し、そのためにそれから急に金持ちになったいきさつも明白となった。この時どさくさにまぎれてもち出した短刀を弥平治は、自宅のどこかへかくしていたが、それを倅が見つけ出して使ったことが明らかとなり、糺明の上親子とも死罪となった。

発行元

昭和63年3月15日発行

発行所 春日井市教育委員会文化振興課