郷土誌かすがい 第26号

昭和60年3月15日発行 第26号 ホームページ版

絹本着色 慈妙上人像

熊野町 密蔵院

大事な開山の像であるので絹地の彩色像として画き、今に伝えられたものである。本像を見ると、慈妙上人は緑色の敷物の上に結跏(けっか)趺坐(ふざ)する。

上人の着衣は襦袢(じゅばん)と白衣の上へ、窼(そう)文の上衣(じょうえ)に鼠色の袈裟(けさ)をかけている。右手に三鈷杵(こしょ)、左手には上人がいつも使われて現存する古い念珠を持っている。上人の前方に説相箱とその中に納めてある法華経8巻、香包(こうづつみ)と後伏見上皇から下賜(かし)された勅書箱が整然と載っている経机が置いてある。このありさまは野外で、開山である慈妙上人が密蔵院の伽藍(がらん)造営に当って、地鎮(じちん)法を修せられているのを写したものであろう。

背景には樹木がみえており、野外であることを示している。

慈眼あふれる優しいお顔だが、理智的できびしいお姿でもある。大和(やまと)絵風の謹格な筆の運びであるが、衣文の線が固いのは江戸時代初期の制作のせいであろう。

軸を納める箱書によると「密蔵院33代 常住院家観心院寄進 寛文二 癸卯 年十月吉日」とある。

寺宝として伝えられる多くの法具や下賜品が絵の中にあり、これらが伝承を裏付ける資料ともなっている。

梶藤義男 市文化財保護審議会委員

郷土探訪

発掘と保存

大下武 市文化財保護審議会委員

先ごろ、『春日井市遺跡発掘調査報告書・第8集』が刊行された。神屋第1号窯(よう)に関する報告書である。このシリーズが、すでに8集目を迎えたことに、ある種の感慨を持つ。私がこのことに関与しはじめたのは、第3集からであった。その集の表題には、「潮見坂第4号窯・親王塚古墳・廻間第1号墳」と記されてあって、刊行年は1970年である。すでに15年前のことだが、印象は新しい。たとえば、そのうちの1つ潮見坂第4号窯の付近は、現在平和公園内の墓域となっており、今、往年の面影はない。奈良時代後半の古窯(こよう)であり、確か5基以上存したはずである。私たちはこれを、潮見坂古窯址群と称していた。

本市に古窯は多い。開発によって失われたものを含めれば、ずいぶんの数になるだろう。もっとも古いのは下原古窯址で、そのうちの第2号窯が名古屋大学の手によって調査されたのは昭和30年代である。市内最大の古墳に全長94メートル余の二子山古墳があり、そこから出土する円筒埴輪(はにわ)を焼成した古窯とされている。つまり、6世紀の初頭に、味美の北で最大級の古墳が造成され、その際使用された埴輪が下原の地で作られたということになる。このように古墳と古窯が直接結びつく例は少ない。

愛知県下で、古窯の発掘が盛んに行われ始めたのが、やはり昭和30年代であり、愛知用水の開発に伴うもの、東名高速道路の建設、さらに小牧桃花台の造成に伴う事前発掘が一種の古窯ブームを惹きおこした。その結果が古窯址研究の画期となったのも事実である。と同時に、おびただしい数の古窯破壊にもつながった。それゆえ、最近目立って古窯の発掘例が減った。無論、全て掘り尽くされたわけではないが、本市に残る古窯も、すでに少ない。発掘調査は、一方で、破壊につながるから、周到な準備のもとに十分な時間をかけ、綿密に行われなければならない。しかし現実には日程に追われる形での窮屈な発掘が多い。私自身がこれまでに携わった、20基余の古窯発掘の中にも随分不本意であり、また悔まれるものがいくつかある。

たとえば、古窯と一口にいっても時代により、あるいは同時代のものでも、それぞれに個性が見られ、それは古窯を築き焼成した人々の工夫の跡である。そうした古窯の形態、焼成の技術、さらには焼成された土器の個別性を検討しながら、一方では、1つの時代の持つ共通性を求め、類型化する仕事も重要なのである。なぜなら「物」を扱う「考古学」においては、まず、型式の類似性をもとに、編年が確立されなければならないからである。つまり、「その時代」を知ることである。しかし、この「編年」という仕事は、思うほどたやすくはない。それを確立するためには、少なくとも東海地方全体の古窯を掌握する知見がなければならないだろうし、また、その古窯によって焼成された土器の形式を、各地のそれと比較・対照する必要もある。そうしてでき上った編年も完全とはいえない。今後継続する発掘によって、絶えず新しい資料が追加されて来るからである。また、発掘そのものの技術も進歩する。たとえば、今振り返って悔まれるものの大方は、発掘の方法が未熟であったせいだ。ある意味では致し方のない事かも知れぬが、やはり残念な思いが先に立つ。だから、緊急を要しない遺跡は掘らぬ方が良い。掘らぬままに保存できればそれが一番良い。

しかし、現実には「緊急」を要するのである。開発の力が勝っている。開発に対応できる体制がない。この10年間、市内で発掘した遺跡のほとんどが工事による破壊を前提としたものである。学術調査というより行政発掘というべきであろう。それでも時には幸運に恵まれることもある。地元の、そして市教委の努力により、調査後の遺跡が公園化され、復元保存が可能な場合である。数年を経てその遺跡を目にする時率直に喜びを感ずる。残してくれてありがたいと思う。それは、個人的な感慨だけではない。調査済みの遺跡の大半は地図の上で印を落とされるに過ぎないからである。地形も10年を経れば、驚くほど変貌をとげる。このまま開発が進めば具体的な姿としての過去は消え失せるであろう。かつて、ここに存したという記録だけはうず高く積まれるであろうが、もはや歴史とじかに触れる事はできない。

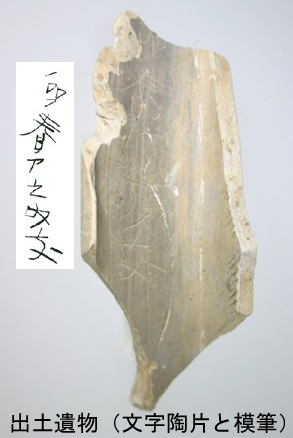

今回の報告書で扱った神屋第1号窯は、そうした意味では貴重な発掘であったと思う。県および市教委により、事前に十分な発掘体制が整えられていた。冬季、正月をはさんでの2週間の調査ではあったが、すでに灰原の発掘は3年前に終えていたから、窯の本体のみに集中できた。灰原とは、窯の焚口から掻き出された木炭、また焼成に失敗して、欠損品を捨てた場所であり、一般に焚き口から斜面下方へ扇形をなして広がっている。遺物が最も多く採取される部分であり、その遺物の種類・形式は時代決定のきめ手となる。そして、事実この灰原から貴重な出土品を得たのである。1つは文字陶片である。甕の頸部にヘラで陰刻された文字は、「春部之奴支」と読める。「之奴支」については、一応「しぬき」の音をあてておく。問題は春部であって、「かすかべ」と読んで良いだろう。この春日井の地が古くは「かすが」と称され、「春」あるいは「春日」の字があてられていたことは他の文献から知られている。したがって、この古窯の築かれた奈良時代前期、春日井の地名の起源ともなった「春部」と称する「部」の集団が実在したことになる。それを1片の陶片が証明したのである。この集団(一族)が、窯の焼成に関わったのか、あるいは、貢納のために、焼かせた人たちなのか、それは確定しがたい。しかし、この文字が郷土「春日井」を肌に感ずるほど、身近なものにしてくれたという実感は確かなものであった。このような文字数の多い陶片の発見例は数少ない。

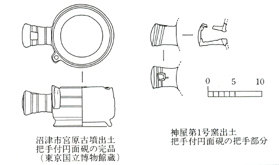

そして、さらに、もう1つの珍しい出土品を得た。これは「把手付円面硯」と名付けられるもので、丁度「急須」の形に似て、その上面が円形の硯になっている。現在は石を素材とした硯が普通だが、これは室町時代以降一般化したもので、鎌倉時代以前は多くの陶製の硯が用いられていた。この陶硯に把手が付き、その把手の末端近くに方形の穴があって、そこから液体を注ぐと硯面の下の筒状の容器にその液体が蓄えられることになる。その液体が「湯」ではないかと想像されている。つまり、中に湯を蓄えることによって、厳寒の中での硯の使用を容易にする機能を持つと考えられるのである。古い文献に「温硯」とあるのがこれを指すのかまだ確定はしないが全国的に出土例が少なく、この神屋窯での発見が5例目に当たるという。以上の2つの発見を挙げるだけでも、この古窯がいかに重要なものか理解されるであろう。こうした事実を踏まえ、厳寒期に窯本体の発掘が始まったのである。そして本体の方も、出土遺物に劣らぬほど完璧なものであった。私はこの古窯のように遺存状態の良い窯を他に知らない。焚口から燃焼室・焼成室・煙道部まで、天井を除いてほぼ完全な形で残っていたのである。それを検分することにより今まで気づかれなかった焼成技術の多くを知る事ができた。

しかし、この古窯も、工場団地造成のために破壊を前提としたものであった。ただ、以上述べたごとく、貴重な古窯であり、その後、関係者を中心に保存の検討がなされるに至った。広大な敷地の中でこの部分を残すことは、決して不可能とはいえない。埋蔵文化財は、掘ることによって初めてその価値を知り得るのである。掘った後での勝手な言い分と取られるかも知れぬが、私はやはりこの古窯に重要な資料的価値を見る。築成されてから今日に至るまでの1,200年という歳月の重みを感じる。開発を決して否定するわけではないが、一方では「開発」と「保存」との調和の道を模索したいのである。今後の成り行きについての予見は持っていないが関係者の御理解を期待したい。真剣にそう思っている。現在は一旦埋め戻されているが、再び古窯の姿を見ることが出来たら、その時には「文化都市」としての春日井市に敬意を表したいと思う。

ふるさとの歴史

新学制による教育

伊藤浩 市文化財保護審議会委員

昭和20年8月15日の敗戦後、連合軍最高司令部(GHQ)の占領政策により、軍国主義・超国家主義を排除して民主化をすすめる指令が矢つぎ早やに出された。その中の教育改革に限って書き留めることとする。

指令による改変

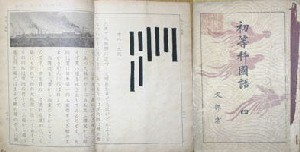

昭和20年10月、対日教育管理の指令で新教育の根本方向が示され、教職員の適格審査で軍国主義・超国家主義者の教職追放がなされた。12月国家神道に対する宗教の国家分離の指令で、学校教育と宗教の分離が行われた。つづいて、修身、日本歴史、地理の教科書の整理、使用禁止が実施された。また国語その他の教科書についても、一々検討が加えられ、記述の中から帝国、皇国、軍神、世界無比等の文字文章を墨で塗りつぶして辛うじて使用した。同時に学校の教師用図書も、それらにふれる一切のものを処分した。

学校内の建造物については、第一に撤去を命ぜられたのは奉安殿である。天皇陛下皇后陛下の御真影、教育勅語は県に奉還され、奉安殿は取りこわすことになったが、2・3か所で建物を惜しむ声が出て、学校から移築して現存するものがある。その1つは大泉寺町退休寺にある位牌堂で、篠木小学校にあったものである。また、松河戸町道風公園の西にある小野社も小野小学校にあったものを移築改修したものである。

忠魂碑、東郷元帥、乃木大将の石像(高蔵寺中学校)などは、指令に基づいて土中に埋められた。時過ぎて忠魂碑は村人の手で掘り出され。現在五社大明神社の境内に建てられている。

六三制小中学校の発足

このような大改革が強行される不安と困惑の中でも、少しずつ教育関係者の新教育への取り組み、自覚がめばえはじめていた。生徒の自主的活動による討議法、グループ学習、生活学習等が盛んに試みられるようになった。

一方、文部省では、21年5月新教育の指針をまとめその一部を全国の学校に配布した。新教育はここで初めて出発したというべきであろう。

それに先立ち、内閣に教育刷新委員会が設置され、3月に米国教育使節団(団長スタッダード博士)277名が来日した。その報告書により新制度の根本方策が検討され、22年1月新教育課程の中間発表があり、3月教育基本法及び学校教育法が公布された。

こうして、六三制による新小・中学校が、23年4月から発足したが、小・中学校の同居、2部授業、倉庫転用の仮校舎、分散授業で、困難をきわめた。

当時、春日井市では、篠木、鳥居松、小野、勝川、味美、春日井、鷹来、牛山の8小学校に、東部、西部の2中学校(中部は翌年)であった。33年合併の高坂地区においては、高座、坂下、西尾の3小学校に高蔵寺、坂下の2中学校であったが、いずれも小学校は既設の校舎備品を利用することで何とか授業が出来ても、中学校は文字どおり無からの出発で校舎と名のつくものもない状態であった。

一例を西部中学校の30年記念誌から拾ってみよう。

――敗戦とともに廃家となった牛山の旧兵舎の建物が中学校に当てられた。草むらの中に屋根は杉皮、板壁で窓ガラスは1枚もない建物4棟を使用することになった。

4月18日、午前10時開校式ならびに始業式が行われた。4つの小学校(味美、春日井、鷹来、牛山)から集まった生徒が480名余り、小学校別に並び先生もわずか17人だった。学年別にわかれて教室へ入って見ると、床板は1枚おきぐらいになく、天井はほとんどとれ、中には落ちかかって危険な部屋もあった。

翌日から鉛筆の代りに金づち、釘を持っていき、朝からカンカンと教室をつくり、女子は糊を煮て窓紙をはった。床板の弱いところは蓆を敷くといった有様で、やっと教室ができた。机もなければ黒板もない、勿論、教科書もないので、毎日、先生の話や、教室、運動場の整理だった。小学校からわけてもらった机、腰掛を運んだりして、やっと授業らしい授業が受けられるようになったのは6月になってからだった。

それでも、雨の日は大へんだった。どこの教室でも雨がもり、ある教室では傘をさして授業を受けたほどだった。

新教育の歩み

こんな中にも、関係者の新教育にかける熱意は強く、衣食住すべてに不自由な中にも、真摯な新教育の歩みが続けられた。その一例を春日井小学校の学校日誌から転記してみよう。

|

年 |

月 |

日 |

事項 |

|---|---|---|---|

|

1945 |

8 |

15 |

太平洋戦争終戦の詔勅ラジオによって下る |

|

|

9 |

12 |

武道授業禁止 |

|

|

9 |

18 |

桑皮5、6年勝川駅まで運搬 |

|

|

9 |

26 |

戦争終熄奉告祭 |

|

|

10 |

20 |

食糧増産懇談会。野生草食研究会 |

|

|

10 |

27 |

高等科いもほり。5、6年いなご取り。3、4年いもの葉柄とり |

|

|

10 |

31 |

甘藷給食 |

|

|

11 |

3 |

遺児激励会 |

|

|

11 |

10 |

海洋少年団、航空少年団解散 |

|

|

11 |

13~19 |

農繁休暇。この頃連日2~3名宛転学退学 |

|

|

11 |

27 |

体錬科体操中教練並びに団体訓練禁止 |

|

|

11 |

28 |

武道用具焼却。航空体操用フープ焼却 |

|

|

12 |

3 |

民主主義教育はじまる。国家神道、神社神道に関する保証支援、 保全、監督、弘布並に慣例祭式、儀式、礼式等に参加を禁止 |

|

|

12 |

11 |

綿布、カヤの配給。(記録墨で抹消多し) |

|

|

12 |

31 |

神棚除去。木炭配給 |

|

1946 |

1 |

4 |

進駐軍慰安品査定会 |

|

|

1 |

12 |

教科書及教師用指導書の教材削除修正完了 |

|

|

1 |

17 |

御真影奉還 |

|

|

1 |

18 |

修身・日本歴史・地理の3科目授業停止 |

|

|

1 |

30 |

教員組合結成準備会(勝川) |

|

|

2 |

12~16 |

4年以上縄ない作業 |

|

|

2 |

14 |

本日より給食開始、高等科1人1合4勺、6年1合3勺 |

|

|

5 |

11 |

高2女もみまき。俵作り2俵勝川支所へ供出。桑皮増産作業 |

|

|

6 |

5 |

春日井市教員組合結成 |

|

|

6 |

23 |

教職員適格審査 |

|

|

6 |

26~29 |

螟虫駆除2回 3年以上2時間より計13,063本 |

|

|

7 |

9 |

学校田植え |

|

|

7 |

20 |

螟虫捕獲優良者表彰式 |

|

|

7 |

24~26 |

5、6男40名高浜海員養成所海の学校へ |

|

|

8 |

1 |

一切の旧教科書の使用禁止 |

|

|

8 |

16~28 |

奉安殿取りこわし作業。秋作馬鈴薯講習会 |

|

|

8 |

23 |

進駐軍本校巡視 |

|

|

9 |

4 |

地理授業再開について準備会 |

|

|

9 |

6 |

市よりDDT宿直室、裁縫室、校長室に撒布 |

|

|

9 |

11 |

アメリカ教科書研究会に職員出席。学校用自転車くる |

|

|

10 |

2 |

桑皮勝川駅まで出荷 |

|

|

10 |

7 |

文化昂揚児童生徒芸能大会。勝川シネマ |

|

|

10 |

21 |

国民学校用くにのあゆみ到着。国史授業開始 |

|

|

10 |

23 |

犬山街道で天皇陛下奉送迎 |

|

|

10 |

27 |

職員への配給品受領 |

|

|

10 |

30~11/6 |

授業午前中、午後農繁手伝 |

|

|

11 |

3 |

新憲法発布記念式典 |

|

|

11 |

11 |

第2回配給靴到着 266足 |

|

|

11 |

15~20 |

農繁休暇 |

|

|

12 |

16 |

引揚・戦災児対象学童雨合羽配給 |

|

1947 |

1 |

1 |

児童祝賀菓子分配。いもせんべい 1人10匁45銭 |

|

|

2 |

13 |

連合国よりの給食用缶詰受領 |

|

|

2 |

18 |

震災義捐金 221円70銭集まる |

|

|

4 |

1 |

新制中学の発足、6ケ年の小学校と分離、3ケ年の義務制、高等科は廃止。 校名変更春日井市立春日井小学校となる |

|

|

5 |

3 |

新憲法施行記念式。鯨肉配給。女の行倒れ(備品室に侵入) |

|

|

5 |

22 |

本日より婦人会町内の斑から2名宛、学校の給食手伝いを開始 |

|

|

6 |

14 |

DDTを全児頭髪に散布 |

|

|

6 |

24 |

児童用キャラメル・ガム受領。キャラメル1人1ケ、ガム4ツ |

|

|

8 |

9 |

配給服地受領のため県庁へ6着分。この頃再教育講習多し |

|

|

11 |

7 |

給食用味噌・醤油・粉乳受領。この頃紙も靴も配給 |

|

1948 |

3 |

22 |

アメリカへ送る図画の審査会 |

|

|

3 |

27 |

鯨肉22貫勝川駅までとりに行く |

|

|

5 |

29 |

春日井小学校PTA設立委員会。この頃学校長も宿直をする。 先生方の再教育講習毎日行われる |

|

|

6 |

1 |

市制5周年記念式 |

|

|

6 |

14 |

本日より17日迄農繁休業。西部中敷地測量など打ち合わせ会(本校で) |

|

|

6 |

19 |

アメリカへ贈る図書の審査会 |

|

|

6 |

29 |

PTA農耕部田起し、全職員脱穀作業 |

|

|

7 |

7 |

PTA農耕部田植 |

|

|

8 |

7 |

社会学級発会式 |

|

|

8 |

9 |

23年度4半期分教育用ノート配給1人2冊 |

|

|

8 |

16 |

海の学校(高浜)へ6年。宿直用の布団の配給 |

|

|

9 |

4 |

乾草運搬。青年団、消防団などの会合によく学校を利用 |

|

|

10 |

21 |

校長アメリカ村の学校視察 |

|

|

11 |

11 |

農繁休暇15日まで |

|

|

12 |

1 |

西部中学校地鎮祭 |

|

|

12 |

7 |

勝川キネマで全校“蜂の巣の子供”観賞 |

|

1949 |

1 |

1 |

新年の式。全校職員・児童出席 |

|

|

1 |

4 |

せんだんの実を売る。100円 |

|

|

2 |

2 |

二宮金次郎入魂式 |

|

|

2 |

5 |

市衛生課よりシラミ駆除に来訪 |

|

|

2 |

11 |

全校勝川シネマで“鐘のなる丘”映画鑑賞 |

|

|

2 |

13 |

生活改善の話きく |

|

|

2 |

21 |

配給の自転車を見に学校長名古屋へ |

|

|

3 |

22 |

この日から2日間全校五目飯給食 |

|

|

5 |

8 |

米の給食のため精米 |

|

|

5 |

12 |

全校味噌汁給食 |

|

|

9 |

10 |

3年以上勝川キネマで「日本破れたれど」 「古橋、橋爪ロスアンゼルスの水泳」映画見る |

|

|

12 |

6 |

全校さつまいものカラアゲ給食 |

|

1950 |

2 |

25 |

学校体育指定校の発表会 |

|

|

12 |

9 |

もみの調整 |

|

|

12 |

19 |

こども郵便局表彰(大蔵大臣賞・日本銀行総裁賞)。 この頃青年団活動活発、学校をよく利用する |

この中にも見られるように、まず、教科内容の大改革、わけても社会科の扱い、学習方法の研究、カリキュラムの編成、生徒会・児童会のあり方等で、連日のように先生の再教育があり、その上軍政部の指導管理で奔命に疲れる感があった。指令の徹底状況から、給食物資の運営調査のため、抜き打ちにジープで乗りつけ、校長は言葉の通ぜぬこともあって戦々恐々として、接待用のリンゴやコーヒーの常備に苦慮したという。

また、授業中児童が騒ぎ、その収拾に困っている新米の先生の指導ぶりを見て、「これこそ民主教育の模範である」と評したというエピソードもある。

23年、坂下中学に軍政部のバワーズ博士が来られたとき、校長以下緊張して従う中に校舎を一巡、その姿勢に同情してか、よくもない環境を褒め、さらに、英語の授業は実にすばらしい、米国にもあんな先生はおられないと激賞?されたという一幕もあった。

窮乏の中の教育

墨ぬりの教科書についで、最初に出たものはとても教科書といえるものではなかった。現在の新聞のような形で1学期分を切り開いて本形に整え、中味を子どもといっしょに、むさぼり読んで話し合いをした。紙質は新聞より悪くすぐボロボロになって、どこの家にも残っていない。

当時の給食は、極度に悪い食糧事情の中で少しでも栄養補給をしてやるため始められた。

22年2月に開始の鷹来小学校では、家から青菜、大根、ジャガイモ、ネギなどを持ち寄り、母親が輪番に出て作った味噌汁だった。それを子どもたちは大喜びで飲む中に、週1回か2回連合軍からの放出ミルク(脱脂粉乳)が混じるようになった。

弁当は、ほとんどはジャガイモ、サツマイモ、大根切干などの代用食で、農家の子が米の弁当を持って来ると銀シャリといってうらやましがった。それで弁当泥棒がどこの学校でもあったという。

先生の再教育、研究会で夕食を必要とするときは、それぞれがサツマイモを持ち寄って、用務員さんにふかしてもらって会食をした。チャキンシボリが出るのは当時の御馳走であった思い出もある。

「六三制野球ばかりが強くなり」の川柳があったが、当初の野球道具は木の棒をけずったバットに、ズック布を縫って古綿を入れたミット、グローブなど自家製で、熱心な子どもの母親はグローブを作るのに苦心惨たんしたものである。

また、先生の方も大へんで、敗戦で男性は少なく女性でもなり手がないので、校長がパンクしそうな自転車で連日勧誘に回って穴埋めするという状況だった。何しろ当時米1俵が7,000円で、校長の月給が750円というみじめさではどうすることもできなかった。そのうちに通勤の自転車のタイヤがなくなり、バスを利用すれば木炭車でよく故障し、志段味(名古屋市守山区)へ帰る先生が、春日井を5時に出発し、帰宅したのは10時だったという嘘のような話もある。

教育委員会の発足

かくするうちに、23年7月教育委員会法が公布になり、都道府県、5大都市の教育委員選挙が10月に実施された。民主的な教育行政のもと、教育が国民全体のために、責任を負って行われることを目指した。

春日井市は、急速に事を運ぶことは、かえって混乱をまねくとして、県下の各市町村とともに法の附則第70条による規定により、27年11月教育委員の選挙を実施した。33年に合併した高蔵寺町、坂下町も同じであった。

春日井の人物誌

繭百貫生糸一俵にかけた河田悦治郎

入谷哲夫 小牧市文化財保護審議会委員

1.誕生

河田悦治郎は、元治元年(1864)9月21日、春日井郡田楽村148に産声を上げた。父俊蔵(墓碑には俊造とある)は村の信望を集めた漢方外科医、母はちゑ。悦治郎は長男で、弟は福次郎と言った。

この年尾張藩主慶勝は征長総督として長州征伐に出陣、16ケ村の惣庄屋であった和(か)爾(に)良(ら)村の林金兵衛は出陣志願をするが認められず、地方で軍資調達の世話を行っている。日本全体が風雲急を告げるさなかの誕生であった。父俊蔵は自分の後継者の誕生を心から喜んだ。

2.桑の木を植える

父は、悦治郎を漢方医にするために幼いころから悦治郎に学問や漢方医学の勉強をさせた。

しかし悦治郎は親の期待を裏切る。ある日悦治郎は父に養蚕をやりたいと申し出る。父は怒る。

「なぜ、父のあとを継いで漢方医にならぬ」

すると悦治郎は、

「どうしても蚕を育ててみたい。嫁をもらって男が生まれましたら、必ず医者にして河田家のあとを継がせますから」

と懇願し、明治13年、河田家の山林3畝14歩を開墾し、桑の木を植えた。悦治郎16歳のときであった。悦治郎がどうして養蚕に目を向けたかは何の理由も書き残されてはいない。

時あたかも東春日井郡を中心に、強情に続けられた地租改正反対運動がようやく終焉したばかりであった。農民は金を使い果たし、農作業もできなかったので、春日井の土地は疲弊し、農民の生活は貧窮の極みに達していた。小作農民の多かった田楽村、悦治郎は治療費にもことかく農民に痛いまなざしを送っていたに違いない。

林金兵衛は「倹約示談」9カ条を決め、農民の奢侈ををいましめた。

県は、農家の副業として養蚕をすすめていた。養蚕は将来性、現金収入等で魅力があった。ぼつぼつ輸出もでき、殖産施策としても注目され始めていた。

この時、悦治郎は疲弊した農民を救う道として養蚕を手がけ、田楽村の農民たちに広め、貧窮の地獄から救いたいと考え、桑の木を植えたのではなかったろうか。悦治郎は明治14年、15年、反対する父を制し、村人の謗りを受けるもなお、山林を開墾し続け、ついに3反余(約30アール)の桑畑を作った。

3.蚕種開発と育蚕技術の普及

明治16年(1883)、悦治郎はカイコを飼った。しかし、みごとに失敗した。いよいよ上がりを迎えたカイコが突然バタバタと死んでしまったのだ。悦治郎の苦悶が目に浮かぶようである。

しかし、悦治郎は挫折しなかった。「大事なところでバタバタ死んだのは、もともとカイコが弱かったに違いない。もっと病気に強い丈夫な蚕種をつくればよいのだ」と悦治郎は蚕種研究に没頭する。明治17年、河田蚕種製造所を開設し、本格的な研究を始めたのだ。

そして明治19年、「框(はこ)製蚕種」の製造に成功。「框製蚕種」というのは、平付台紙の上に長さ1寸、径1寸5分位の竹輪を20個のせ、この竹輪内に雌蛾を入れて産卵させたもので、微粒子病の検査が行え、養蚕家は歓迎した。

悦治郎はこの頃から、農家が行う養蚕飼育の技術が極めて幼稚で、いくらいい蚕種をつくっても失敗の多いことに気付き、繭質改良よりも、育蚕技術の改善と指導こそ先決と思うようになる。

明治20年、温度育を主唱する。今まで自然育であったものを高い温度で飼育すると、桑をよく食い、育ちも順調でいい繭をつくる、というものであった。他に、当時、桑の木は1反(約10アール)1,080本植えがよいとされていたのを、500本植えにして日光をよく当てるようにした桑の木の方が養分も豊かでカイコによいことを突きとめ、さらに、肥料はタイヒが一番よいと唱え、明治21年から尾張一円を指導してまわった。24年には、河田養蚕伝習所を開設して、その指導者養成にも務めた。

河田養蚕伝習所に学ぶ者は全国から1,000余名となり、悦治郎は全国各府県から招かれて講習会を開いたという。(大正15年「養蚕指針」を著作し、受講生や一般の養蚕家にも配布して普及に努めた。)

4.キネーゼオロプロ98号Xアスコリー黄繭

蚕種製造においては、河田悦治郎独特の研究法で次々に優良品種を選出していった。なかでも、当時普及していた「又昔」の改良に努力し、ついに「河又」と呼ばれる蚕種に改良し(明治31年)、養蚕家から喝采をあびた。

しかし、悦治郎は「繭百貫生糸一俵」(繭375キログラムで生糸が60キログラム取れる今まで誰も成功していない多糸量養蚕)の蚕種をつくり出すのが念願であった。

この頃、外国(中国やオランダ)から品種が輸入され始めた。外国系品種の優秀性は、在来種の比ではなかった。悦治郎は外国系品種を手に入れ、これを日本の養蚕に向く蚕種にしようと製造研究に入った。明治42年、10数種を選び、試験飼育に没頭した。

大正2年、その中から中国種「キネーゼオロプロ」とオランダ種「アスコリー」を選ぶと、この2種について各数100蛾の一蛾別飼蚕を継続し、キネーゼオロプロの試験蛾区98番の蛾が、大きくて糸がたくさん取れる(多糸量)繭をつくることを、また、アスコリー種は黄繭をつくる品種が最良であることを確認し、発表した。養蚕家はその蚕種のできの良さに狂喜したが、悦治郎はまだまだ満足せず、その品種の向上育を続けて研究し、ついに大正7年、この中国系キネーゼオロプロ98号とアスコリー黄繭とをかけあわせた新蚕種で養蚕を行うと、夢にまで描いた「繭百貫生糸一俵」の収穫を得ることに成功した。

これはとてつもない蚕種の革命であった。何人もなし得なかった多糸量蚕種の製造であった。ちなみにその頃の繭100貫から取れる生糸の量は、優良なもので10貫位であった。

5.出養蚕

大正11年、悦治郎は無毒蚕種製造をもくろんで知多半島に分場を設けた。これが「出養蚕」の流行を生んだ。昭和7年、悦治郎は三宅島へ、9年には八丈島へと進出したが、分場の適地は至るところで争奪戦ともなった。

昭和8年8月13日「報知新聞」は、「蚕種製造地伊豆七島を、我等から奪う野心。愛知県の河田蚕種が侵入、果然、大争奪戦」と3段抜きの見出しで報じた。

6.全国1の蚕種産額に

昭和5年、製造所拡張工事を行った。事務室を始め蚕種検査所3棟、製造所として3階建て(4間×12間)11棟を完成し、蚕種製造に全力をつくした。当時、この工場だけで1日約1,800名が働き、年5万箱(1箱10g、イタリア・中国にも輸出。中国帰りの兵隊が現地で「河田蚕種」ののぼりをたくさん見たという。)を製造して全国1の産額を記録した。

この年、町田忠治農林大臣が河田蚕種製造所を訪れ、悦治郎を称賛した。

7.息子に看とられ

昭和6年、悦治郎は無理がたたって肝炎を患った。重態の悦治郎の脈をとったのは、東京で医者になっていた息子の穣(みのる)であった。

「お父さん、元気を出してください。」

悦治郎は穣の声がわかったのかほほえむようにうなずいた。享年67歳。

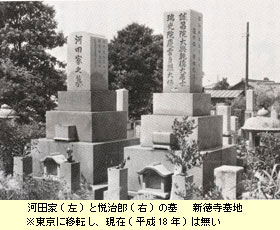

悦治郎は別れをおしむ大勢の人たちに見送られ新徳寺に葬られた。

(注)この小伝は、御遺族河田芳子氏をはじめ大勢の元製造所々員の方々に取材したものです。

円福寺さんの昔語り4 白山村の春

井口泰子 本誌編集委員

お蚕(きぁこ)さま

年が明けて春の日差しを覚えはじめる初午の日に、“お蚕さま”がくる。この地方は明治以後、坂下の製糸工場を中心に養蚕が盛んであった。この日、村人は堤の池の畔に立てられた「保食(うけもちの)大神」と彫られた石碑の前に繭の形をした、だんごを供え、蚕の供養とその年の収繭を祈った。子どもたちにはお供えのお下がりのだんごが配られ、大人たちは宿でお日待ち(今でいう会食をしながら日の出をまつ)をした。

保食大神というのは、日本書紀によれば五穀の神様で、口から飯、魚、獣肉などを出し、死んだ時、その眉に蚕が生まれたとある。天照大神はこれをもって養蚕の道を開かれたとあるから、保食大神は古くから養蚕とともにあったのであろう。

お花

春も盛りになると“お花”がはじまる。旧暦4月4日から7月4日まで、4日、14日、24日と4のつく日に村人は観音さまに詣った。これは、昔、弘法大師が4のつく日に観音さまに願をかけて花をもって参られたことにならった行事である。

4のつく日、村人は日が暮れると花を持ち、ちょうちんをともして円福寺の観音堂に三々五々集まった。そして、日没から10時過ぎまで三十三番の御詠歌を歌い続けた。村人だけでなく近村からも人が集まり露天商も2、3軒は並んで子どもたちは小遣をもらい、ういろうや飴や干菓子を買った。

お花は観音信仰であると同時に村人の社交の場であり、日の長い農繁期に設けられた憩の時であったろうか。

観音さまの御開帳

尾張西国三十三所の九番札所である円福寺は16年に一度、観音さまの御開帳がある。そのうち、8年目には中開帳がある。御開帳は旧暦2月10日から行われるが、円福寺さんの記憶にあるうちでは明治43年の2か月に及ぶ御開帳が一番長かったとか。田植えまでの年もあれば2日間だけの年もあり、昭和8年を最後にその後は開かれていない。

期間中、参道には露天商が軒を連ね、大草、坂下、神屋、出川、大曽根、玉野からも参詣者があり大いに賑わった。

山上の観音堂の観音さまに、5色の絹糸で組んだ「お手糸」をもっていただき、その紐を向拝まで引いて、そこからは「善の綱」と呼ばれる、信者が供えた晒木綿の布をつないだ綱を仁王門を下り、山門を出て参道にまで張りめぐらした。こうして観音さまと縁をつないだその布で帷子を縫い、観音さまの御来迎を待つ支度をした。開帳中はおこもりをして詣り、境内の一遇に設けられた薬風呂に入って病を治すこともできた。

また、この賑わいに博奕の親方も全国から集まり大きな賭博場ともなった。観音さまの御開帳といえば博奕を連想するほどで、円福寺の境内には奥州仙台の親分の墓もあるということである。

以上明治から第二次大戦ごろまでの白山村のまつりのいくつかを円福寺さんに話していただいたが、この外にも村には四季折々のまつりや行事があって、1年を通して村人の生活には自然の憩いと楽しみがちりばめられていたように思われる。

お知らせ

新年度から、『郷土誌かすがい』の発行が年2回となります。これに伴い、次回の第27号は9月15日号になります。

「郷土誌かすがい」配布書店

本誌は、3月、9月末頃に下記の書店で無料で受け取れます。

伊藤書店(鳥居松町6)

伊藤書店藤山台店(藤山台)

伊藤書店西武店(六軒屋町東丘)

伊藤書店清水屋店(鳥居松町5)

ヒラノ正和堂書店(高蔵寺町4)

ヒラノ正和堂書店 サンマルシェ店(中央台2)

陶文堂書店(中央台5)

寺沢書店(坂下町3)

秀才堂書店(神領町)

上条文庫(上条町1)

春日井書房(八事町2)

文昌堂書店(旭町2)

三洋堂勝川店(勝川町7)

三洋堂高蔵寺店(高蔵寺町2)

純正堂書店(松新町1)

鈴木書店(味美白山町1)

石黒文化堂書店(西本町1)

水野書店(町屋町)

日本書房(白山町)

ブックス カエル(気噴町北)

藤村書店(東野町)

発行元

昭和60年3月15日発行

発行所 春日井市教育委員会社会教育課