郷土誌かすがい 第27号

昭和60年9月15日発行 第27号 ホームページ版

絹本着色 千手観音菩薩像

(県指定文化財) 密蔵院

図柄(ずがら)は十一面四十臂(び)の普通の形のもので、頭上三段に十一面の化仏(けぶつ)を戴(いただき)き、胸前上方に合掌手、下方に捧鉢手を正手(しょうじゅ)とし、傍(わき)に羂索(けんざく)手、白払(はくはつ)手、金剛杵(しょ)手、蓮華手等を配し、それぞれの掌(たなごころ)に眼を画く。四十手はおのおのの手が二十五有(ゆう)を示すのでこれを掛け合せ千手となる、と経典に説いている。本図は立像だが、他に坐像もある。

拝観すれば、絹地が大きく損傷し後補が相当あり、とくに持ち物・臂釧(ひせん)・瞼(まぶた)の細部には墨(ぼく)線の補筆がみられるが、お顔の形や衣文の襞(ひだ)はさほど変容していない。曲線は金泥、直線は切金(きりがね)を主体にして描写している。裙(くん)の装飾には七宝(しっぽう)つなぎや縦格子(たてごうし)網目(あみめ)の文様(もんよう)をつける。

挙身光光背の光縁(こうえん)部界線に切金を用いている。口唇(こうしん)や持鉢に朱、他の持ち物も緑青(ろくしょう)、群青(ぐんじょう)等多彩で変化がある。お顔では、両眉(りょうまゆ)は連なり、口鼻は小ぶりで眼はやさしく正視しておられ慈悲相である。垂髪が両肩に垂れる。裙は2段に折り返している。眷族(けんぞく)を伴(とも)わない独尊が両面に大きく描かれ、上部に色紙型を置き、向って右に宝相華(ほうそうけ)、左に紅葉と蝶を細(こま)々と飾る。

本図は修法のために掛けられたものであろう。宝暦と明和年間に修理の裏書がある。鎌倉末期の制作と思われる。

梶藤義男 市文化財保護審議会委員

郷土探訪

勝川廃寺1 寺院建設の時代的背景について

大下武 市文化財保護審議会委員

勝川廃寺址の調査は、昭和55年から58年に至る4年間、6次にわたって行われた。いずれも「寺域の範囲確認」を目指したものであり、発掘に関する詳細は、既に4冊の概報にまとめて刊行されている。従ってここでは、調査によって知り得た事実から検討を要する問題を要約しておこう。

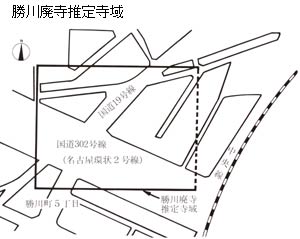

調査の目的である寺域範囲については、ほぼ勝川町5丁目において確定した。部分的な発掘ではあるが、北・南・西の寺域線を示すと思われる溝状遺構が検出されたからである。

寺域が正方形をなすのか、縦長・横長の長方形となるのか、東限の境が見つかっていないから、今のところ不明である。しかし、寺域の北限と南限との距離は、約150メートルあり、西の境界線から同様150メートル前後の数値を以って、東限を推定することは可能である。同時にこの範囲は、地表から採集された瓦片の分布、また10数カ所に設けられた試掘溝からの瓦出土の様子とも一致する。こうして、一応地図の上に、寺域推定図が示されたのである。

この寺域内における寺院遺構の有無については、将来的な問題として残されているが、寺域のほぼ確定した今、その出土瓦の型式から、7世紀末(白鳳後期)この勝川の地に、従来の古墳文化とは異質な仏教文化が開花した事を確認したのである。この大きな変化は、文化的という以上に政治的な問題である。たとえば、なぜこの地に寺院が創建されたのか、なぜ廃寺となってしまったのかという基本的問題、あるいは勝川周辺の歴史的背景についての解明に、当然関心は向くのである。

勝川廃寺という名称は、遺跡名として付けられたものである。勝川寺が廃寺となったわけではない。従来醍醐寺址とか、醍醐寺と称されていたゆえ、紛れを避けるため、便宜的に今の所在地名である勝川の名を冠したのである。ではなぜ醍醐寺という名が生まれたのか、その呼称がなぜ紛らわしいのか、あるいは、勝川の地名が、寺名として用いられる可能性は全くなかったのか、その辺の事情から述べたいと思う。

勝川という地名が何に由来し、いつ頃成立したのか、判然としない。古代において、尾張国は8郡から構成されており、その1つ春日部(かすかへ)(春部)郡が、今の春日井市域にほぼ該当する事は良く知られている。さらにこの郡(大宝律令以前は評(こほり))は、池田、柏井、安食(あじき)、山村、高苑(その)、余部(あまるへ)の6郷から成っていた(『和名抄』=平安中期)。他に延喜式にも同様の記載があるから、奈良~平安時代に確定していた郷名と考えてよい。従って春日部・柏井の名は、古代から現代に至る迄、連綿と伝えられたことになる。この段階で勝川の名はまだ現われていない。文献に現れないからなかったとは断言出来ないが、少なくとも、郷(里)名には成り得なかった。では、実際の勝川の地はどの郷内に属していたのか。これについては2説があり、現在の柏井に隣接するところから柏井郷の一部とする説と、安食郷の中心辺にあたるとする説に分れる。しかしここでは、後の時代の史料から推して、後者、つまり、安食郷の一部としておきたい。郷とは里とも称され、およそ50戸から成る。つまり、国(尾張)―郡(春部郡を含む8郡)―郷(=里、春部郡の場合、安食郷を含む6郷)―戸(今の単一家族ではなく、戸主のもとに一族すべてを含むから、20人余から成る)の制が、7世紀後半に成立したと考えられている。

さて、安食郷の所在が今の勝川辺に一致するとして、「安食」の名の由来をどこに求められるか。これについては春日井市史の古代を論述された重松明久氏の説を紹介しておきたい。氏は「安食」は「間敷(ましき)」の転訛したものと指摘される。「間敷」とは、日本書紀「安閑天皇条」に記載があって、皇室の直轄領として「入鹿」の屯倉(みやけ)と共に尾張国へ設置されたものである。入鹿屯倉は、今の入鹿池辺に比定出来、「間敷屯倉」は安食、即ち、今の勝川辺に比定し得るとする説である。さらに氏は、安閑天皇の皇后であった春日山田皇女の名を冠する「春日部屯倉」が先行し、後に地名としての「間敷」に移行したのではないかとの推測も付け加えられている。ただその場合、先行した「春日部」の方は後に郡名となり、間敷(安食)の方は、その中の1郷名として定着するわけで、両者の示す範囲には格段の差が生じることになる。そこに一つの問題が生じる。つまり、春日部屯倉が間敷(安食)屯倉へと移行したにも関らず、春日部の名称のみはさらに拡大し、ついには安食を含む6郷全体の呼称(郡名)として存し続けるという事実である。

この間敷についてはもう少し詳細な検討が必要であろう。まず「春日氏」であるが、和邇(わに)(珥(に))氏とは同族であり、共に臣姓を与えられて、皇室との婚姻関係を通じ、かなりの勢力を持った豪族と考えられている。この春日、和珥の名が、書紀に最も繁出する時期、即ち雄略(21代・5世紀後半)から安閑(27代・6世紀前半)期にかけて注目したい。関係文は次の通りである。<元年(安閑=534年)詔して曰はく「皇后(春日山田皇女)体、天子に同じと雖も、内外の名殊に隔るか、亦以て屯倉の地を充てて・・・後代に迹を遺すべし」> <「元年冬十月、天皇、大伴大連金村に勅して曰はく「朕、四の妻を納れて、今に至るまで嗣なし、万歳の後に朕が名絶えむ・・・」大伴大連金村奏して曰さく「請らくは皇后・次妃の為に屯倉の地を建てて後代に留めしめて・・・」> <二年五月・・・火国の春日部屯倉・・・阿波国の春日部屯倉・・・尾張国の間敷屯倉・入鹿屯倉・・・を置く>この史料の詳しい分析は後述するとして、火(肥)と阿波国には文字通り皇妃「春日」の名を冠した屯倉が出ているのに、尾張ではその名を付していない点が問題なのである。ここに先述の如き間敷(郷)と春日部(郡)とを、どう整合させるかという問題が生じるのである。この点について考えられる可能性は次の如くであろう。

- 書紀の記述に漏れた屯倉が、既に設置されていたとする。たとえば、安閑朝以前にそれを求めるとすれば雄略朝であろう。即ち雄略の妃は春日和珥臣深目の娘・童女君であり、その間に春日大郎が生まれている。この春日大郎は次の仁賢天皇の皇妃でもある。従ってこの妃の御名代部(部曲)が尾張におかれ、これを管理した春日氏の名が、後の春日部郡になったとする説(太田亮)

- 安閑朝の春日山田皇女に起原を求め、記載されてはいないが、春日屯倉・山田屯倉等が置かれ、それが後に尾張の2つの郡名、春日部郡・山田郡となったとする説

- 皇室との関わりは別として、既に尾張地方に進出していた和珥(わに)氏(春日氏)の勢力域の中で春日部氏が自立し、その族名が残ったとする説。

以上3つのうち(1)と(2)は共に春日(或は春日部)屯倉が設置され、後の郡名へ繋がるとするものだが、もう一つの間敷屯倉とは地域的に重複しないとする説(吉田東伍=中島三宅郷に比定、太田亮=中島・海部両郡にまたがる地に比定、内川敬三=入鹿池から小針に至る地に比定)と、重複すると考える説(重松明久=共に勝川辺を中心とする)に分れる。この場合、重複しないとする方が、問題としては簡単である。

ただ、「間敷」の地名、或はそれに類する地名の存しない処に比定するのであるから、説得力に乏しい。逆に重松説では、御名代部としての春日部((屯倉)が、後に地名に由来する間敷屯倉の呼称に代ったとし、間敷は更に安食に転訛して郷名となり、そのまま荘名となって近世にまで続くと指摘する。中・近世の文献の上で辿ることが出来ること、従って勝川辺と具体的に地域が把握出来る点などで有利だが、その反面、春日部の呼称がどういう経緯で安食郷を含む郡名になり得たのか、問題も残る。ただ推測としてなら、いくつかの理由づけも可能である。たとえば春日部屯倉の管理者である春日一族の勢力が拡大し、庄内川右岸全域(春日部郡域)に及ぶに至って、次第に在地豪族化(自立化)の傾向が増し、それ故改めて皇室領としての確認(間敷屯倉設置)がなされたとも考えられる。あるいはもっと単純に考え、春日部屯倉と間敷屯倉は同一のものであり(部民の名で呼ぶか、地名で呼ぶかの相違)、後に春日部一族の勢力が増して、支配領域を拡大(郡単位まで)して行ったと理解してもよい。

しかし、(3)の考え方も検討する必要があるだろう。なぜなら、尾張氏は、春日・和珥氏と近い関係にあり、国造りにしては珍しく連姓を賜っており、古くから皇室とも密接な関係に有ると思われるからである。(以下は紙面の都合で次回に譲る)

郷土の自然

春日井の昆虫 水生昆虫の紹介

伊豆原栄二 春日井市立不二小学校教諭

昆虫の中には、幼虫・成虫ともに水虫で生活している種(タガメ・ゲンゴロウなど)と、幼虫の時は水中で、成虫になると地上で生活している種(トンボ・ホタル・カなど)がいる。これらの昆虫を総称して水生昆虫と呼んでいる。

これらの昆虫は、昔、市内の河川・池・水田などでいたるところに見られ、四季をいろどる風物詩であり、なじみの深いものであった。しかし、河川や水田の水質汚染・河岸工事や湿地・池沼の埋め立てなどにより、水生昆虫が急減し、市内での生息があやぶまれた種(ハッチョウトンボ・ゲンゴロウ・タガメ・ヒメタイコウチなど)も多くあった。最近の農薬・工場排水の規制などで、水生昆虫の生息場所の水質が浄化されだしたため、個体数も増えつつあるが、昔の比ではないが。町づくりも、自然と調和のとれたものであることを切に願いたい。

以下、市内で見られる水生昆虫(8目132種が報告されている)のいくつかを紹介したい。

水生甲虫の仲間(鞘(しょう)翅(し)目)

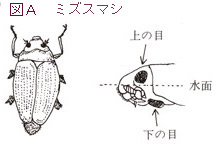

もともと甲虫は陸上で生活していたが、一部の種が温度などの環境の変異が少ない水中の生活へと適応していったものと思われる。そのために呼吸は腹部と羽の間に空気をたくわえたりしておこなう。肉食性の種が多い。市内では、目が上下に分かれ水上も水中もみえ、水面をすべるように走り回るミズスマシ(図A)をはじめ、シマゲンゴロウ・ツブゲンゴロウ・ガムシ・コガムシ・ゲンジボタル・ヘイケボタルなどが生息している。ゲンゴロウは市内では近年ほとんど姿をみかけない。

ガムシ(ガムシ科)

本種はゲンゴロウのように足に水かきがなく上手に泳げない。これは水中生活をするようになったのはゲンゴロウよりも遅く、水中生活に十分適用していないためだと思われる。ガムシの仲間は、まだ陸上生活をしている種が多い。幼虫は小魚などの体液を吸うが、成虫になると雑食性になり主に水草などを食べている。ガムシも市内では激減している。

ホタル科

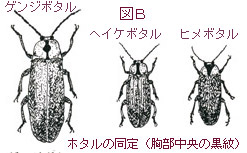

市内で光るホタルは、ゲンジボタル・ヘイケボタル・ヒメボタル(水中昆虫ではない)の3種である。

ゲンジボタルは体長15ミリ前後の大型のホタルで、幼虫は清水の流れに生息しカワニナを捕食する。光は強くてリズムがあり1分間に80回ほど明滅し、飛び方もゆうゆうとしている。ヘイケボタルは体長10ミリほどで、幼虫は水田やその付近の小川にいて、モノアライガイやタニシを捕食する。光も弱くて1分間に120回ほど明減し、飛び方も早くせかせかした感じがする。ヒメボタルはヘイケボタルとよく似ているが、幼虫は竹やぶなどにいて陸貝類を捕食している。また、雌は後羽が退化して飛べなく分布も限られてくる。3種は胸部の中央にある黒紋によって容易に区別できる。

これらの種も水質汚染などで一時急減した。 表1市内ホタルの生息地域

最近の水質浄化にともない個体数を増してはいるが、昔ほどの面影はない。現在の生息地は内津川・鯎川などの流域の限られた場所であり、ゲンジボタルの個体数は少ない。ヒメボタルは竹やぶ周辺で100匹前後の群がりが時々観察されている。数年前、春日井市小中学校教員会理科サークルによってホタルの乱舞をもう一度と、市内のホタルの生息地調査(表1)や餌になるカワニナの増殖実験がおこなわれた。

|

年度 |

生息報告地域数 |

|---|---|

|

48 |

21 |

|

49 |

45 |

|

50 |

33 |

|

51 |

40 |

|

52 |

61 |

水生カメムシの仲間(半翅目)

カメムシの仲間の多くは地上で生活しているが、アメンボ・コオイムシ・タイコウチ・ミズカマキリ・マツモムシ・コミズムシなどは水生カメムシである。呼吸は尾部に呼吸管を持っていたり、腹部の毛に空気のあわをつけて呼吸したりするものもいる。タガメは昔、小川や水田などに普通にいたが、ここ10年来市内での採集はされていない。

ヒメタイコウチ(タイコウチ科)

成虫は暗かっ色で体長20ミリぐらい。動くときの前足の動作が、太鼓のバチを打つ動きに似ていることからこの名前がつけられた。昭和初期にはじめて採集され、国内では兵庫県と愛知県のみに分布している珍しい種である。昭和43年に県の天然記念物に指定された。生息場所は湧き水のある浅い湿地と限られるため、市内では大泉寺や内津川・大谷川流域で生息が確認されているにすぎず。その個体数もきわめて少ない。

これとよく似た種にタイコウチがいる。ヒメタイコウチより体長が長く、尾部に長い呼吸管を持っているので区別は容易である。水田や小川に生息し、ヒメタイコウチより個体数は多い。

トンボの仲間(蜻蛉(せいれい)目)

市内に生息する水生昆虫の種で一番多く確認されているのがトンボの仲間で10科54種である。トンボは幼虫(ヤゴ)が水虫で生活するために、成虫も水辺の近くで生活する。また、場所によって観察される種が異なるのは、種によって池・小川など産卵場所が異なるためである。市の北東部森林地域の池ではヤブヤンマ、渓流地域ではムカシヤンマ・ミルンヤンマなど、個体数は少ないが確認されている。また、低山地・平地の小川ではカワトンボ・ハグロトンボなど。池・沼ではオニヤンマ・ギンヤンマ・コシアキトンボ・アオイトトンボ・ハラビロトンボなど、水田・池・沼では、ナツアカネ・アキアカネ・シオカラトンボなどが普通に観察される。

ハッチョウトンボ(トンボ科)

この種は日本で最も小さいトンボで、体長20ミリメートルほどしかない。生息地は湧き水があり、ミズゴケ・モウセンゴケがはえている丘陵湿地に限られる。羽化は5月下旬から7月下旬である。また、1メートルより高く飛ぶことはほとんどなく、1回に飛ぶ距離も2メートル以内であり、羽化した湿地をはなれることはまずない。このため、湿地の環境がわずかに変化しただけでも絶滅してしまう。だから、環境汚染と自然破壊を知る指標昆虫として注目されている。市内では、大泉寺、外之原の丘陵湿地などでわずかに生息が確認されているにすぎない。

他の水生昆虫

成虫になると人から吸血するヤブカ・アカイエカ・ブユの仲間、幼虫はアカムシと呼ばれて釣餌になるオオユスリカやハエの仲間もいる。これらの種はみな双翅目に属する。カゲロウやカワゲラなどは、古生代の石炭紀(約3億年前)に現れた虫であり、そのころの姿をあまり変化させないで今に伝えていると考えられ、生きた化石昆虫といわれている。他に、キイロカワカゲロウ(蜉蝣(ふゆう)目)・カワゲラ(襀(せき)翅目)・ヒゲナガカワトビケラ(毛(もう)翅目)・ヘビトンボ(広(こう)翅目)などが観察されている。

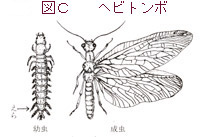

ヘビトンボ(ヘビトンボ科)

この種の幼虫は「孫太郎虫」と呼ばれ、漢方薬局で売られている。子供の疳(かん)にきく薬ということで、串ざしにしたものを焼いて食べたり、せんじて飲んだりする。生息場所は石まじりの流れの比較的おそい川底にいて、腹部の両側に8対のエラ状(図C)のものがある。成虫は、幅広い4枚の大きな羽を重そうに動かして飛び、目は飛びだし、素手で捕らえようとすると口を開いて指にかみついたりして不気味である。市内の東部湿地ではかなりの数が観察される。

内々神社と文学

安藤直太朗 市文化財保護審議会委員

熱田神宮と内々神社とは全く別の神社であるが、ただ祭神の中に日本武尊があるために同じような性格をもっている。

日本武尊は古代英雄の一人として、熊襲(くまそ)・蝦夷(えぞ)征伐で有名である。しかし記紀の英雄説話は、これに因む多くの歌謡の主人公として語られている。しかも古来「新墾筑波を過ぎて幾夜か経つる」(火焚の翁)「かがなべて夜には九夜日には十日を」(尊)の問答歌において、これが連歌の起原として尊を連歌の祖として尊敬されるに至っている。もっとも連歌の始めを万葉集に求める説が有力であるにしても、連歌を筑波(つくば)の道と称したことは、これによるのである。したがって、熱田神宮においては古来連歌や俳諧の奉納がさかんで歌人・俳人の尊崇がある。これらの資料は貴重な文化遺産として研究されている。

内々神社においては、その主祭神は建稲種(たけいなたね)の命である。これは日本武尊の東征の副将軍として功績のあった神である(後世は五穀の神として祀る)。先にも述べた如く、日本武尊は武神であるがまた文神としても祀られているのである。したがって内々神社には古来、武家の信仰が厚く刀剣が神宝として奉献され、その目録を見ると57振に及んでいるが終戦直後、これを警察署によって没収され、現在はただ3振のみ遺っており、3振とも市文化財に指定されている。なお、文神としては、社殿に三十六歌仙の額が36枚奉納されており、和歌の神として奉納されたことを示している。また、絵馬堂には、狂俳の額が奉納されており、社務所には横井也有門下の俳諧の額も奉納されている。現在も別の所に大切に保存されているはずである。

更には、内々神社社殿東側の山の中腹には、芭蕉・也有・暁台・三止・明之坊・桂坊等にかかわる句碑6基集められてある。これらの句碑は元下街道筋にあったものであるが、後に現在地に集められたものである。これらは内津の俳人長谷川三止が中心となって次々と建立されたもので、これだけ多くの句碑が江戸時代に建立されるに至ったことは、他に余り類例を見ないのではないかとさえ思われる。

以下述べるところは、もしこの地に「文学の森」とでもいったものを作るとしたら、内津山全体として「文学の森」とすべきであろう。これは全く私の勝手な提言として参考になったら幸いである。そこで2、3の注意事項をあげるとしたら、1、神社裏の庭園はそのままとして手を加えないこと。2、神社東側山腹を中心として、現在の句碑の配列については新たに考慮すること。3、神社参道脇、社殿前、同左右には新しい文学碑を適当に建立してもよいこと。4、新設の文学碑については慎重に検討し最小限とし、社全体をそこなわぬよう配慮して欲しい。

今後文学碑を建てる場合は、文学性ゆたかな一級品とも言うべきもので、しかもその土地に密着したものを建てるべきで、その選択についても専門委員会において慎重に選ぶべきであろう。とにかく風土にふさわしく、しかもわかり易いもので、時代とか作者・作品については量より質を本位に選ぶべきで、例えばなるべく自然石でかつささやかなものがふさわしい。これを見る人の心なごむものであってほしい。従来のような墓石のような画一的な形はなるべく避けるべきであろう。その作品にふさわしい形のものであって欲しいと思うのである。私にも、かつて「文学碑をめぐる課題」という小論があるので(市立春日井図書館にある拙著『郷土文化論集』に収録)、参考にしていただければ幸甚である。

春日井の人物誌

入鹿用水と鈴木作右衛門

梶田久忠 春日井郷土史研究会会員

江戸時代、尾張藩の大規模な新田開発は、寛永年間(1624~43)に、尾張東北部丘陵一帯の縁辺ではじまった。戦国浪人「六人衆」による入鹿池の築造と、それにともなう新田の造成がそれである。その6人衆は田楽村の鈴木作右衛門、上末村の落合新八郎、鈴木又兵衛、小牧の江崎善左衛門、外坪村の舟橋仁左衛門、村中村の丹羽又兵衛の6人である。

春日井は東部に丘陵地があり、北の方も田楽面、桃山面と呼ばれる台地が広がっている。田楽村では、東部の石塚池・押し出し池・東光坊池などの雨池の水を利用して米作りがおこなわれていた。しかし、水量も少なく、少し日でりが続けばすぐ干あがってしまった。西部には、小牧の下末から流れ出た川原(のち、西行堂川と呼ぶ)と舟原(途中で西行堂川に合流する)が流れていたが、雨期に鉄砲水の様に流れることはあっても、米作りの水源としては不十分であった。そのため水争いが絶えなかった。歌にも、

「東五反田が、干割(ひわ)りょと焼けよと

さまに夜水は 引かしゃせぬ」

と歌われていた。歌の意味は「下の水田の水が枯れて、水田にひび割れができても水は分けてやらないぞ」と、夜中(よじゅう)水番をして、上まで水を引きにくる人を追い払っていた様子を想像させてくれる。元々地付きの農民ではなく戦国浪人であっても、こんな田楽村に住みついていた、鈴木作右衛門にとっては、水の問題は大きな関心事であった。

入鹿村を沈めて

そのころの春日井郡、丹羽郡は、田楽村にかぎらず水が無くて開拓のできない原野や、水不足で実りの悪い土地ばかりであったので、近郷近在には、作右衛門と同じような悩みをもつ者は少なくなかった。彼らはどのようにしたら、水が安定して供給され、豊かな水田ができるだろうかと真剣にあちこちの村々を巡り考えた。彼らのうち特に熱心な6人が同じ志のもとに結びついてきた。人々は彼らを6人衆と呼ぶようになった。

その6人のうち丹羽又兵衛、江崎善左衛門らは、宮田用水のように、木曽川の水を引くことを提唱した。木曽川の水なら、水量もあり、丹羽郡、春日井郡の半分はうるおうことになる。単に水路を切り開くだけでは、丘陵部にある、上末、下末、大手など春日井郡の東半分は水が流れこまない。

そこで、鈴木作右衛門は、丘陵部の村よりも高い所に、大きな溜池をつくり、村々に水を引くことを6人衆の寄合いで提案した。そうすれば水は高い所から低い所へと流れこみ、ほとんどの村に水がゆきわたることになる。そこで6人衆は賛同し尾張各地を歩き、池の候補地として、入鹿村を探しあてた。

北に今井山、北東に奥入鹿村山、南東に大山津村山、南の方に鳥坂(とつさか)、南西に二の宮、本宮、尾張富士の山々に囲まれ、その盆地状のところに、160戸の入鹿村があった。この村の今井川、小木川、奥入鹿川が一つに合わさった幼川のあたりを、大きな堤防でせきとめたならば、3本の川によって水が運ばれる大きな池ができあがる。新田開発に力をそそいでいた尾張藩主、徳川義直は、入鹿村を沈めて池にする計画を、犬山城主、成瀬隼人正から聞くと、おりから、勧農政策をおしすすめていたこともあり、すぐに許可した。

入鹿池づくり

しかし、入鹿池づくりは、いくつかの難題をかかえていた。

第1に、池の底に沈むことになった入鹿村の人々をどう説得して引っ越してもらうかという問題である。下流の村々のために、先祖伝来の水の便の良い土地を沈め他の土地に引っ越すことには当然、大反対であった。作右衛門らは、この計画が実現すれば、入鹿村の540石のかわりに、丹羽郡、春日井郡の半分がうるおい、6,800石の新田が生まれるということや、入鹿村の人々には、今までよりももっと広い土地を持ってもらうと、入鹿出新田の提供を申し出て協力を求めた。入鹿村の人々は熱心な勧めを受け入れた。工事が完成後村の人々が提供された新田は入鹿出新田といわれた。

第2は、堤づくりである。計画の銚子口(幼川あたり)は、水の流れの一番早いところで、何度も失敗を重ね、造っても造っても川の流れをせきとめることができなかった。そこで6人衆は、河内の国から甚九郎という、堤づくりの名人を呼びよせることにした。甚九郎は、いろいろ工夫を重ねた結果、たなづきという工法により工事を完成させた。たなづきというのは、基になる土台をしっかりと築いた後、その土に土塁を重ねていく工法で、まるで階段状になっていくのである。この堤は、135メートルの根敷に、167メートルの長さで、15メートルの高さに築かれた堤で、「河内屋堤」と呼ばれた。

第3は、杁のつくり方である。杁とは、樋の口のことであり、水を出したり止めたりする水門のことである。特に河内屋堤という大きな堤に属する杁は単に大きいので造りにくいばかりでなく、設置するべきところが岩石ばかりのところで、なかなか工事がすすまない問題があった。そこで、6人衆は、一宮の宮大工、原田与右衛門とその子、平四郎を呼び、工事にあたらせた。2人はいろいろ工夫して、ついに、13のとびらが水門になり、水の量によって調節ができる特別のロクロ仕かけの設計に基づいて杁を完成させた。そして、100人もの石工を集め、夜昼働かせ、岩石を削り杁を完成させた。寛永10年(1633)のことであった。

藩の新田開発

入鹿池からの水路によって、春日井・丹羽の両郡にわたり、6,800石あまりの新田がひらかれた。入鹿村の住民が替地を与えられてひらかれた入鹿出新田をふくみ、入鹿新田の地名は今も地図のうえに多くみることができる。

6人衆は新田頭として、それぞれ10石の土地を年貢免除地として与えられ、3年間の年貢を免除された。注目されるのは、入鹿新田の開発にあたっての人集め策であった。

藩は高札を立てて、領内、他国の者をとわず、どんな罪を犯したものであっても、その罪を許すという条件で新田に入植する者を呼び集めた。戦国時代直後のほんのわずかな罪でも死罪になるような当時にあって、この高札は藩の新田開発に対する積極さを示している。また同時に、国奉行は、農民の欠落(逃亡)を禁止している。原則的には、入鹿新田開墾者の呼び集め令はこれと抵触する。でてゆくのはいけないが、入ってくるのは良いというのである。藩がこの時期に年貢、諸役の負担者としての農民を増やし、それを逃がさないようにすることに、懸命であったことがうかがえる。また、水利・水防施設の建設・新田開発が藩の重大な課題であり、水奉行・杁奉行といった役人がおかれ、後年、配水上の要所に水役所がおかれ、藩士の知行地であるといなとをとわず、配水の管理をしていたことも注目される。

新木津用水の開さく

入鹿用水の開さくにより、入鹿池を利用した新田開発がすすみ、この用水だけでは水が足りなくなってきた。そのため水を賄うために、入鹿池ではなく、木曽川から直接水を引く、「大井堀」(のちの木津用水)が、慶安元年に具体化された。入鹿用水の完成から、15年目(1648)のことであった。他方では入鹿6人衆や、その子孫らが計って、丹羽郡の小口村から、木津用水の水を分けてもらい、小牧の小松寺から二重堀にぬけ、田楽村、大手村から上条にぬけて、庄内川へという全長約15キロメートルという、新木津用水が、寛文4年(1664)に完成した。

新木津用水により、田楽村では約900石、牛山村で800石、大手村では100石ほどの土地が新しく開拓されることになった。

『尾張誌』にはこの用水の成果を、「勝川原、味鋺原、上条原、下条原皆一円の春日井原にて凄まじき荒野なりしが、皆新田となりて、今、麗しき村里となれり」と記している。入鹿用水、新木津用水の開削により新田が開墾されるにしたがい、各地から集団移住がみられるようになった。この功績は、入鹿6人衆、特に春日井では、鈴木作右衛門の手によるものである。

大正期のこどもたち 白山村

井口泰子 本誌編集委員

前号までは白山町の、主に円福寺を中心とした村人の楽しみを円福寺住職・長純潤(おさじゅんにん)師に語っていただいたが、その頃の村の子どもたちの毎日はどのようであったであろうか。

白山町に生まれ育たれ、今も白山神社の責任役員を務めていられる小林克夫氏に大正期の子どもの姿のいくつかを話していただいた。これらは白山町のみならず、市内のあちこちに見られた当時の子どもたちの姿でもあったかと思う。

胴着(どうぎ)

秋から冬、村の子どもの遊び着は胴着である。胴着は、衿を折り返えさない羽織のような形の上着で筒袖である。縞やかすりの丈夫な木綿地に綿をたっぷりと入れて仕立てられた。子どもたちは、着物を着て兵児(へこ)帯(おび)をしめた上にこの胴着を羽織った。脱ぎ着がしやすく動きやすく、寒風からすっぽりと体を守ってくれる胴着は、これさえ着ていればどんな冷たい風のなかへ飛び出していっても親も子も安心で、袖口が鼻汁でべかべかに光るほどになっても春まで離せなかった。

玩具の少ないそのころには、時には胴着そのもので遊ぶこともあった。裾(すそ)をまくり上げて後ろから裏返し頭に被り、裾端をねじって両手に持つと動物の角のようになる。年長の子が牛やら猪やら、その時々の動物になってのっしのっしと歩くその後ろに、小さい子どもたちが幾人も繋がって真似て歩いた。動物になるだけでも面白いのに、それぞれの格好がまた面白いと笑いころげながら練り歩いた。

凧あげ 羽子つき

年が明けるとやはり子どもの遊びは凧あげ・羽子つきである。ただこの地方では、凧も羽子も正月にあげたりついたりすることはなかった。

凧あげは1月18日の初観音に円福寺のタカマチ(露天)で買ってから遊ぶのが習わしであった。

羽子つきは、大山の児(ちご)神社の初午(はつうま)からである。この地方では子どもが生まれると親戚・知人から破魔矢(はまや)が贈られる。この地方で破魔矢というのは、今でいう玩具セットであろうか。幅1尺、長さ4尺ほどの杉の板に、てまり・羽子板・髪差しなどが膠(にかわ)でつけられ、羽子が花の枝のように飾りつけられたものである。男の子の破魔矢には、弓矢やこまがついていた。

子どもの生れた家は、初午の日に大山の児神社に詣って子の成長を祈ったあと、皆から贈られて、2張り3張りと幾張りにもなった破魔矢から玩具をはずし、近所の子たちにも分けて、それから羽子つきが始まったのである。

節句

しかしなんといっても子どもが主役になる日は、春の桃の節句である。端午の節句は養蚕でいそがしいこの地方では、3月に男の子も女の子も祝いをする。

雛は2月の風にあてないといけないといって2月に入ると家中の人形を並べて飾った。この地方の雛は土人形である。江南で作られたものを、初節句に里方の祖父母が鳥居松や坂下で買って贈った。

内裏雛ばかりでなく、藤娘や汐汲みや清正人形もあり、まねきねこまで並べられた。

男の子の祝いには、雛でなく「ビチリ馬」が贈られる。ビチリ馬というのは、木の台に乗った、紙や木で作られた馬の飾り物である。白馬や黒馬や連銭葦毛(れんせんあしげ)の馬があった。馬には鞍がおかれ、胸懸(むながい)、尻懸(しりがい)も美しく飾られ、台下に車輪がついていて、前綱をひっぱるところころと動かすことができた。また、紙馬の台下の車輪は、馬の後ろ足と頭に鯨のひげやピアノ線でつながれていて、前綱を引いて台を動かすと、馬がビチリビチリと跳ねるしかけになっていた。

こうして家中の人形やビチリ馬を飾って、3月2日にはお供えを作った。

まず「作り物」。いわゆるしんこ細工である。米の粉を練って色つけし、動物や花の形を型抜きし、蒸して盆に並び供えた。かえるやへびや椿の花なども作った。

つぎに餅花。竹の枝に着色した餅を花のようにつける。わけぎも2、3本つるした。魔除けであろうか。

つぎに菱餅。菱餅には、あさりの干物を7つくらい串にさしたものを3本つきたてる。小さなのぼりを立てたようであった。あさりの串はみそ汁の椀の上にもならべた。あさりは手に入りにくい蛤の代用であったろうか。

そして椿やつつじの花を供えた。3月3日、子どもたちは連れだって島内(区内)の家々を、「おひなさんみせとくれ」と巡り歩き、お供えをごちそうになった。御馳走は他に、白いごはん、あさりのみそ汁、わけぎのみそあえなどであった。

ついでながら、1年中で餅をつくのは、正月と、3月の節句と、秋上げの3回だけであった。

お知らせ

「春日井の文化財」好評発売中

郷土の歴史・風土をより正しく知っていただくための手軽な冊子です。

内容 古代遺跡、中・近世史跡、有形文化財、民俗、伝説、自然など

仕様 A5判、184ページ

頒布価格 1,000円

頒布場所 郷土誌かすがい頒布書店、市役所玄関、市民文化センター

発行元

昭和60年9月15日発行

発行所 春日井市教育委員会文化振興課