郷土誌かすがい 第35号

平成元年9月15日発行 第35号 ホームページ版

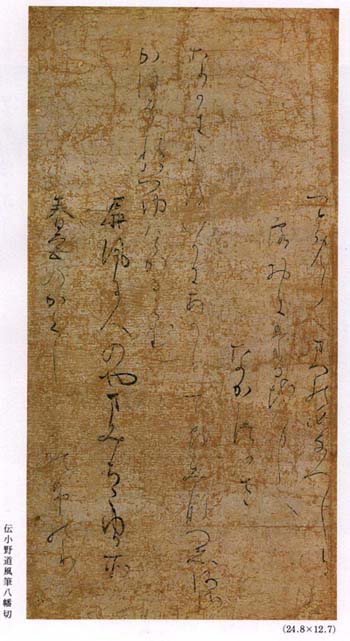

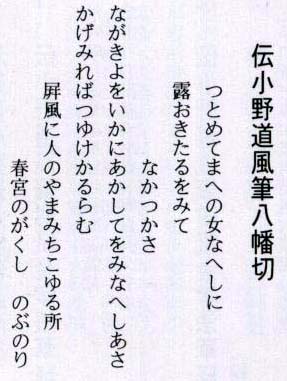

八幡切(やわたぎれ)

(県指定文化財) 道風記念館

「八幡切」は『麗花集(れいかしゅう)』の断簡として「香紙切(こうしぎれ)」とともに貴重な古筆切である。

『麗花集』は現在、完本は伝存していない。わずかに、伝道風筆「八幡切」と伝小大君(こおおいのきみ)筆「香紙切」によって、一部を知り得るのみである。

『麗花集』の成立年代は明確にしがたいが、一条天皇を「たうだい(当帝)」、三条天皇を「春宮(とうぐう)」としており、さらに「左衛門督公任(さえもんのかみきんとう)」ともあるので、それらによって寛弘2年(1005)6月乃至同6年(1009)3月の間の成立と推定される。

「八幡切」は、京都の男山八幡宮(おとこやまはちまんぐう)に襲蔵されていたので、その称があるが、今はすべて断簡となって、19葉ほどが知られている。料紙の端に折目があり、殊に付着した糊の残存するものもあるので、もとは粘葉装(でっちょうそう)の冊子本であったと知られる。料紙は、天地26センチメートル、左右13センチメートル程度の唐紙で、文様がある。

筆者は古来、小野道風と伝称されている。そのほかに道風筆と伝称するものに「秋(あき)萩(はぎ)帖(じょう)」「本(ほん)阿(あ)弥(み)切(ぎれ)」「小島(こじま)切(ぎれ)」などがあるが、いずれとも相違している。書写年代も推定困難である。国語学的に見ると、仮名遣いの誤りも相当に存するので、白河天皇御代(1072~1086)すなわち院政時代に入る頃と考えられる。

久曽神昇 道風記念館顧問

郷土探訪

『阿娑縛抄(あさばしょう)』拝観の記 熊野町密蔵院にて

梶藤義男 市文化財保護審議会委員

庄内川右岸、吉根(きっこ)橋のほとりにこんもりとした森にかこまれて禅宗様式の多宝塔(重要文化財)が建っている。ここが天台の古刹密蔵院である。

青葉のかおる晴れたさわやかなある日、私はこの寺を訪れた。コンクリート造りの収蔵庫から、山田老師が少し古びた木箱を大事そうに携(たずさ)えて来られるのに出会(であ)った。客室へ案内され型どおりのあいさつを交(かわ)してから、さっそく待望久しかった『阿娑縛抄』の拝観をお願いした。以下は、その時ノートしたことを中心にまとめたものである。

木箱を開けると、蓋裏に「慶応二年(1866)丙寅秋新凾以置于天長山一切経蔵 當山十六世僧正圓隆 属野田密蔵院蔵書也」と墨書(ぼくしょ)銘があり、中から本をとり出してみた。袋(ふくろ)綴(とじ)の冊子本(さっしぼん)52冊(141巻)が納(おさ)まっており、内部は部分的に彩色(さいしき)図があるが、大部分は墨書となっている。さて、この密教の重要な典籍が、どのようにして伝承されてきただろうか。 むかしの人たちは、現世(げんぜ)利益(りやく)を求め除災(じょさい)招福(しょうふく)をめざして陀羅尼(だらに)を読誦(どくじゅ)したり、簡単な密教儀礼を行ったという記録が奈良時代にみられる。しかし完全な悟(さと)り、つまり成仏(じょうぶつ)をめざすための体系的な密教思想や儀礼は平安時代に入ってからである。これには延暦23年(804)唐へ渡った最澄(さいちょう)と空海(くうかい)という2大高僧の功績が大きい。最澄は天台山などで道邃(すい)、行満(ぎょうまん)、順暁(じゅんぎょう)らに師事(しじ)し、円・密・禅・戒の4宗(しゅう)を学び、空海は長安青龍寺で恵果(けいか)阿(あ)闇(じゃ)梨(り)から胎蔵(たいぞう)、金剛界の両部の伝法灌頂(かんじょう)(密教で最高の修行を終えた儀式)を承(う)け、多くの経典、曼(まん)荼羅(だら)・法具(ほうぐ)を請来(しょうらい)(持ち帰る)した。

天台宗と真言宗の伝法は、それぞれ本山の比叡山と高野山を中心として広がっていった。また、空海の甥(おい)で天台五代目の座主(ざす)円珍(えんちん)は唐で法全(はっせん)に学び、『胎蔵図像(ずぞう)』、『胎蔵旧図様(ずよう)』、『五部(ごぶ)心観(しんかん)』といった中国の重要な図像集を請来するとともに、円城寺(おんじょうじ)(三井寺ともいう)を開いた。このような入唐(にゅうとう)八家(はっけ)(中国へ留学した8人の高僧)により密教は隆盛をきわめた。国内では空海が師恵果から学んだことがらを抄記した『秘蔵記』2巻が最古の儀軌(ぎき)集(しゅう)である。その後、宇多天皇の皇子、真寂(しんじゃく)親王が『諸説(しゅせつ)不同記(ふどうき)』10巻を著述するまでの100年ほどの間に、断片的ながら多くの図像・儀軌集が秘密裡(り )にまとめられた。けれども平安時代の末ごろから、皇室、院、摂関家(せっかんけ)という政治の権力者が、寺院側の握っていた秘密性を奪い、相互に交流をはかった。こうして鎌倉時代までには、おびただしい図像・儀軌集がまとめられた。

中でも代表的な図像集が4種類ある。

東密(真言宗)では、

1 『十巻抄』(10巻からなり『図像抄』ともいい、恵什(えじゅう)または永厳(えいげん)の選述という。一部彩色、142図がある。)

2 『別尊雑記(べっそんざっき)』(57巻で『五十巻抄』ともいい、心覚(しんかく)の選述で『十巻抄』からの転写が多く、462図中、約3分の2が転写といわれる。東密と台密天台宗の諸尊、諸経法にわたる幅広い収録がある。)

3 『覚禅(かくぜん)抄』(128巻、覚禅の選で写本のみ伝わる。309図がある)

の3書がある。

台密では、

4 『阿娑縛抄』だけがある。この書は前3書にくらべると、教相(きょうそう)(理論面)よりも事相(実践面)が重視され、図像数が105図と減っており、逆に行法が増えている。

『阿娑縛抄』という題名は、中国の善無畏(ぜむい)と弟子の一行(いちぎょう)の著『大日経疏』第14にもとづいている。すなわち阿、婆、縛は梵時の a=ア、sa=サ、va=バ のことで、それぞれ仏、蓮華、金剛の3部を示したものである。『阿娑縛抄』の序文でも同じことを述べている。次に内容にについて、同序文に、「(1)修用の事(2)支度(したく)の事(3)形像の事(4)道場荘厳の事(5)行法の事(6)護摩(ごま)の事(7)用意の事(8)経軌の事(9)私記に関する事(10)巻数の事」とあり、10項目に分けている。本書は図像や灌頂、供養のやり方など多方面にわたる理論的かつ実践的な指導書である。仏の身(しん)(からだ)、口(く)(ことば)、意(い)(こころ)の三密を実現する天台宗での具体的な手引き書である。

『阿娑縛抄』は京都東山の小川にいた承澄(しょうちょう)の選述で228巻(233巻ともいう)からなっている。伝によると承澄は元久2年(1205)~弘安5年(1281)の人で、近親者である尊澄や澄豪らの助けを借りて、『十巻抄』や台密の静然(じょうねん)選『行林(ぎょうりん)抄』を参考としながら仁治3年(1242)~弘安2年(1279)の37年間に20年という永い歳月を費やして選述したものである。現在、写本は毘沙門堂蔵本、正教寺蔵本、天海蔵本など10数とおりがある。中でも京都曼殊院蔵本は、鎌倉時代から室町時代にかけての古写で、84巻とまとまって保存されていて注目される。いずれにしても原本はなく、写本も完本がないのが実情である。旧天海蔵本を底本として集大成した『大正新脩大蔵経図像編 8・9巻』があり、もっともまとまったものである。

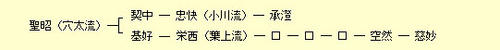

密蔵院本は嘉永4年(1851)ごろの書写で、名古屋城内尊寿院にあったものを、兼務住職のいた密蔵院に移したものである。一般に密教では伝法は、師の阿闇梨から受者の弟子へと秘密裡に師資(しし)相承(そうじょう)される。それ故に尊像は時に心に浮かぶ独自な意楽(いぎょう)像を伝える。修法や尊像にわずかなちがいができ、流派を生む。密蔵院の開山慈妙上人は、華上流(臨済宗の祖師栄西(ようさい)が始めた台密の一流派)を承けた。この派は穴太(あのう)流から分かれたものである。『阿娑縛抄』の選者承澄も同じ穴太流の分派である。いわば師匠は異なるが、同門といえる。

前に述べたように『阿娑縛抄』は天台唯一の儀軌・図像集であるから、天台宗の諸寺でこれが書写利用された。葉上流の本山格である密蔵院に写本があるのは当然といえる。本寺は僧侶の大学ともいえる灌頂道場の役目を果たした。密蔵院本は書写年代は遅いが、いろいろ特色もある。

1 『大正新脩大蔵経』の中で欠本となっている「安鎮末 上・下」が幸い密蔵院本にある。このことは欠落部分を補うので貴重なものである。

2 密蔵院本の書写の奥書をみよう。

(1) 奥書のあるもの 114巻

(2) 奥書のないもの 27巻

奥書のあるものが多く、また、内容が『阿娑縛抄』にないものが14巻ある。このように他書からの混入があることから錯雑がある。

3 全図像105図中、当写本に62図あり、かなり多く彩色像があって、図像研究家の参考となる。

4 『大正新脩大蔵経』にも掲載される。

(1) 「三河実相寺 爾然」、「尾張蜂須賀蓮華寺」といった奥書がある。つまり当地が天台の1センターであった。

(2) 大和室生寺の伝釈迦如来像は、実は薬師如来像であるという記事があり、美術史家の注目をひき、よく引用される。

という記述は興味をひく。

県内の西尾市図書館に『阿娑縛抄』があると聞いて、同館を訪れた。蔵書は旧岩瀬文庫のもので、「松禅院」の朱印があったが、この寺についてはよくわからない。本の伝承もはっきりしない。奥書によると文化文政ごろから明治2年の間に比叡山渓足院法印賢俊たち数人の書写したものである。能筆と凡筆とが入り混じり、図に略画化が多く、緊張感にゆるみがみられる。しかし所蔵数が多く200余巻、65冊からなっている。密蔵院本の書写と時代のへ距(へだた)りはあまりない。偶然2ケ所で貴重な典籍があることがわかった。維新(いしん)前後の動乱期にも伝法の灯(ひ)が耀いていたかと、感慨ひとしおである。

密蔵院では、昭和8年ごろまで連綿として伝法行事が続き、灌頂道場として殷盛(いんせい)を極めたという。現にここで灌頂を承け、印信(いんじん)(証明書)をもつ阿闇梨位の方がご存命だと聞く。また、灌頂復活の動きもあるという。

本書の伝承は天台教学上意義深いものである。

<参考>

1 承澄は藤原師家の第4子であり、師の忠快は平教盛(のりもり)の第3子、能登守(のとのかみ)教経(のりつね)の弟で、共に権門の出である。宮中や貴族の邸宅への出入りは容易であろう。

次に密蔵院の葉上流と『阿娑縛抄』の小川流の法脈を見よう。

『阿娑縛抄』の研究は毎日新聞刊『仏教芸術』112号の宮本新一氏の論文がくわしい。

鎌倉時代から室町時代の書写『覚禅抄』が稲沢市万徳寺にあり、県指定文化財となっている。終わりに市文化財保護審議会委員安藤直太朗氏、同伊藤浩氏、市文化振興課波多野完嗣氏、住職山田圓鳳老師及び西尾市立図書館の職員諸氏のご指導とご好意に感謝する。

ムラの生活

大正から昭和になった頃

白山町 小林克夫

私が小学校(高座尋常高等小学校)の5年生の冬休みの途中、突然登校するようにとの連絡があって学校へいってみると、天皇陛下がお亡くなりになったということであった。

全校生徒は講堂に入って校長先生から哀悼のお話があった。新聞には、1、2か月も前から二重橋の前に座って陛下の御病気の平癒を祈っている人の群れの写真などが載っていたので、陛下の御病気が重いことは皆が知っていたし、私の村でも氏神様に、平癒祈願などをしたりしたので、この知らせは唐突なものではなく、とうとう快くはなられなかったのかといった形でうけとった。

講堂から教室にもどり、担任の先生から詳しく説明を受けた。内容は全部覚えてはいないが、旧憲法時代のことだから、それぞれの規定ができていて、これからは、諒闇(りょうあん)という期間に入る。全国で歌舞音曲の類いは停止されるから皆は慎んで喪に服するように、また、服装は派手なものを着ないようにして、各人は黒いリボンの喪章を胸につけるようにと、黒板に図を描いて教わった。幅1センチメートル、長さ5センチメートル位の黒い布を折って中央で縛り、蝶のような形にして、これを安全ピンで左の胸につける。私たちのほとんどが和服を着ていたから、皆このようにして服喪の装いをした。洋服の人は左腕に黒布を巻くのであった。先生方は皆こうされた。丁度今の葬式の参列者がするのと同じである。

新しい年号は「昭和」というとそのとき知らされた。その意味などを聞いたと思うが、はっきりとは記憶にない。亡くなられた天皇陛下は、当分「大行天皇」と申し上げる、大正ではないから間違えないように、後日、正式に諡号(おくりな)というものが定まってから発表される、などであったと思う。

正月になっても元旦の式は取り止め、一般の家も門松も飾らず、ひっそりとした正月であった。餅はついてもなるべく音を立てず数も少なかった。天皇の崩御から6日間だけが昭和元年で、年が明ければ昭和2年である。正月前に商店などから配られていた暦や日めくり、カレンダーは皆「大正十六年」と書いてある。少年クラブの新年号は12月初めに売り出されるから、もちろん大正16年の新年号として読んでいたが、実は昭和2年の新年号となったわけである。更に後年、年齢表などを見ると大正14年の次が昭和元年となっていて、実際には360日あった大正15年はどこかへいってしまっている。奇妙な感じで幻に終わった大正16年の暦の文字をながめたものであった。

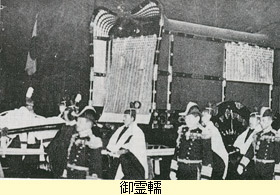

このようにして静粛な謹慎の日を送って2月になると、御大葬が行われた。翌日の新聞の第1面には、砲車に引かれた御(ご)葬輦(そうれん)が銃を肩から逆さに掛けた兵士に守られて進む姿が幾葉も掲載された。この印象が余りに鮮明なのは後でニュース映画を見たのかもしれない。後日(数年前)に多摩陵に参ったとき見たのは、小じんまりした白い葺石(ふきいし)に覆われた円墳であった。衛士にたずねたら、陛下が年に1、2度御参りに来られるとのことであった。

大葬の当日は学校でも式が行われて遥拝をして、大葬の歌をうたった。

「地にひれ伏して天地(あめつち)に 祈りし誠 容れられず 日出(ひいづ)る国の国民は 綾目も分かぬ闇路行く /如月の空寒むみ 我が大君は逝(ゆ)き給う……寒風いとど身にはしむ」

とびとびにしかおぼえていないがこんな歌であったように思う。そしてこの歌は凶歌として二度と歌われることはなかった。大行天皇は大正天皇と諡名された。

越えて翌昭和3年秋、京都御所で新天皇の即位の大典が挙行された。大典に先だって悠(ゆ)紀(き)田(でん)と主基(すき)田(でん)が卜定(ぼくてい)された。悠紀田、主基田というのは大嘗祭で使用する米を生産する田のことで、悠紀は東方の祭場、主基は西方の祭場である。当たられた県や村はその光栄に感激して、大典に用いる新米の調製に精根を傾けた。その様子などが新聞に出ていた。

新天皇の即位であるから祝賀気分が盛り上げられた。文武百官を率いて外国使臣を招いての式典は盛大に挙げられた。学校で歌った即位祝賀の歌は「悠紀主基(ゆきすき)の田の 新稲(にいしね)を御(み)饌(け)と捧げて天皇(すめらみ)に 吾が大君は 即(つ)き給う 楽しき今日の 御大典……」うろ覚えでしかないがこんな歌詞を歌ったように思う。

その式典の跡は、その後2、3か月そのまま残されて一般の参観が許された。私はその頃には中学生になっていたが、私の学校(名古屋の明倫中学)からも全員が引率されて思わぬ京都旅行をした。覚えているのは、前日に名古屋駅から乗車して夜行で京都に行ったので、夜明け前に京都駅に着き、長い間駅の待合室にいる間、居眠りをして、友だちにいたずらされたことと、御所ではやたらと赤や青の幡(はた)が立て並べられて、その間に仮屋のような質素な建物が立ち並んでいたことだけである。上級生は、金閣寺へ行ったとか嵐山へ行ったとか話していたが、我々1年生は全くのお上りさんで、どこへも行かず御所の参観だけで帰って来た。他の学校の生徒に聞くと、京都へは行かなかったが、陛下が帰途、名古屋に1泊されたので学校から伴われて御幸本町の路上に座って、即位を済まされて帰られる天皇を拝したということであった。学校によってまちまちであったようだ。

大正天皇は従来から身体が弱かったようで大正11年、皇太子が軍艦「香取」に乗って訪欧され、帰国後、摂政の宮として天皇の職務を代行されていたので、新天皇は御職務にも慣れて居られ国民も危惧はもたなかった。「轟け青雲東は白んだ 昭和だ 昭和だ 我等の時代だ」とまだ口慣れない昭和の呼称にその先に何があるか分からないまま新鮮な時代を迎え、明るく弾んだリズムに昭和の時代を謳歌した。気分だけは明るくても、昭和3年は、この地域では晩霜のために桑の芽が全滅した。忘れもしない。この年の遠足旅行に名鉄電車で犬山へ行く沿道の桑畑は見渡すかぎり真黒に芽が霜のため枯れていて、子どもながら事態の容易ならないことを見た。養蚕農家は慌てて蚕卵のふ化を抑制しようとしたが、既に及ばなかった。桑不足に泣いたのである。第1次世界大戦の不況の深刻化は最も弱い農村を打ちのめした。同じころ、満州では張作霖の爆死事件があり、次いで万宝山事件、中村大尉事件と続き、満州事変は昭和6年である。日本の情勢は否応なく次の大戦へと引き込まれて行った。対外政策は内政が決めると言うが現状はどうだろの。

春日井の人物誌

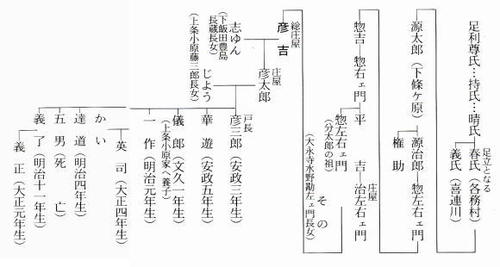

足立彦吉 江戸末期に苗字帯刀を許された下条原新田の庄屋

伊藤浩 市文化財保護審議会委員

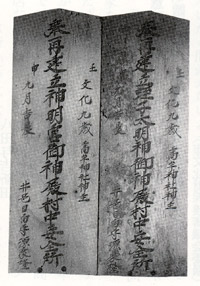

墓碑及び文献

八幡町79番地に今も墓地が残されている。その南端の大きな桐の木の下に立派な墓石がある。表に持長院釋惠徹大居士、勇嘉院釋榮壽大姉と戒名が刻まれ、左側は足立彦吉、同妻の俗名と死亡年月日になっている。裏へ廻ってみると足立氏の略歴が刻まれているが、ちょっと読みづらいので拓本を取ってみると次のようである。

( )は注釈

足立氏其先出自足利持氏至干春氏来居乎濃州各務村後改姓足立子孫聯緜(連綿)于彼地焉吾祖源太郎者其支流也寛文元季辛丑家於此地先衆專以開墾爲己之業以遂其功曰下条原新田歴八世至于先考彦吉生一男一女曰喜牟乃吾姊(姉)也先考常歎與宗家疎闊故使喜牟嫁干彼遂爲本支如初矣 舊君之時見許稱姓氏尋而帯刀及謁見実吾家之栄也爲里長四十年職事不倦而没享年七十有四記其事較以傳諸後嗣

明治十七年甲申舊暦二月建之

実子 足立彦太郎謹誌

婿 足立源太郎

孫 小原儀郎

また、『東春日井郡誌』には次のように記されている。

彦吉は下條原新田の人にして、其の先は從二位兵衛督足利持氏に出づ。持氏の五世晴氏の長子源太左衛門春氏故あり濃州各務村に潜居し氏を足立と稱す。其の子孫源太郎寛文元年尾州下條ケ原へ移住し原野五十餘町歩を開墾す。源太郎八世の孫は則彦吉なり。彦吉天資豪邁常に文武を好み、夙に報国の志厚かりき。天保4年惣庄屋となり尋て水野陣屋管下の惣代役となり、苗字帯刀宗門自分一札及び御目見を許され名声漸く揚がり、遠近其の德風を敬慕するに至れり。而して地方に紛擾を生ぜば藩主則ち之に命じて調停せしむ。其の調停の公平なること人々感嘆して能く服せり。

尓来慶応元年まで32年間在職し、其の間紛擾事件を調停せしもの実に400余件の多きに達せりと言う。明治5年2月病にて没す享年七十有四。

つぎに、天保12年(1841)丑6月の下條原新田絵図面をみると、一円蔵入とあって筆頭に庄屋彦吉の名が記されている。絵図面の中央少し左寄りに墓(ほぼ現在地)があり、北側の集落右側に山神(足立氏が守護神として各務原から移し祭ったもの、現在柏西公民館の前)がある。

下条原新田

現在の柏井町、八光町、八幡町の大部分と旭町、松新町、杁ケ島町、鳥居松町の一部を含めた地域を下条原新田と呼んだ。その北約半分を単に原といい、足立氏の移住開墾し始めたところである。

江戸期から明治22年までの村名で、『尾張徇行記』には、元禄六酉年(1693)縄入 高二十五石六斗七升九合、延享二丑年(1745)縄入 高十五石四斗六升、宝暦六子年(1756)縄入 高四石一斗七升五合とあり、戸数は四十五、人口は百三十七、馬は七匹とある。また、此新田ハ民戸処々ニ散在シ南ノ方松河戸新田上条村界ニ勝川村下街道通リアリ貧村ナリ、田ハ少キ所ユヱ此村ヲ作リ、畠ハ見取所共ニハ広キ故ニ 村内ニテ作マハシヲスルト也、土ハ赤土小石交リナリ、田ハ土地ヨケレトモ用水井末ニテカカリアシク屡(しばしば)旱燥(かんそう)セリ、と書かれているような土地で、当時は畠が大部分で田は僅かであった。

明治19年に大改修された新木津用水の水利により開墾された面積は59町5反歩で、区画整理前の農村風景が思い出される。

足立氏の系図と彦吉の年譜

寛政10(1798) 治左エ門、妻その、との子として生まれる

天保4(1833) 総庄屋を仰せ付けられる

12(1841) 下條原新田絵図面を作成・筆頭者となる

弘化3(1846) 7月、苗字帯刀許可を願い出る

4(1847) 6月、一代限り苗字帯刀御免となる

嘉永6(1853) 異国船渡来の節、夫馬引きまとめ方仰せ付けられる

安政元(1854) 年寄役仰せ付けられる

2(1855) 彦太郎庄屋役見習仰せ付けられる

3(1856) 3月、彦太郎念流釼術入門者稽古代許される

4月、永世苗字帯刀并宗門自分一礼許可を願い出る

庄屋幸右エ門奥書

11月、再度願出 春日井原新田庄屋川村彦右エ門、

小牧原新田庄屋江崎孫左エ門奥書

5(1858) 2月、彦太郎苗字御免となる

7(1860) 家付苗字帯刀宗門自分一礼許可を願い出る 庄屋幸右エ門奥書

文久2(1862) 正月、再度願い出る、彦太郎苗字帯刀御免となる

元治2(1865) 老年につき惣代役解任を願い出る

明治5(1872) 2月、病にて死亡 享年74

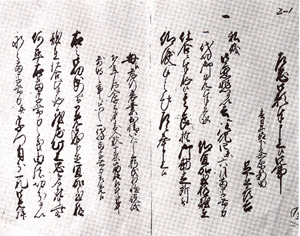

文書に見える足立彦吉 ( )は注

(1)乍恐御願奉申上候御事

(一代切苗字帯刀の願書)

春日井郡下条原新田

足立彦吉

一 私儀御慈悲ヲ以去ル弘化四末六月苗字帯刀一代切御免奉蒙 仰宜加至極難在仕合ニ奉存候其節於御勘定被仰渡候之趣左ニ申上候

母に孝行農業出精いたし窮民相恤役儀多年存入厚公事出入数十条筋能取斗候事奇特之事に候以之一代切苗字帯刀差免候

右之御切紙(書面)ニ而御免被成下置冥加至極難在仕合ニ奉存候然處此上恐多御座候へとも何卒右苗字帯刀之義由緒切分(書き)ヲ以永々苗字帯刀并宗門自分一札(単独の宗門改帳)御免許被成下置候樣奉願上候別紙ニ奉申上候通私先祖ハ濃州より引越当新田開発仕其砌は浪人之郷土ニ而苗字帯刀宗門自分一札ニ而罷在候處元禄三年頃よりいつとなく御願継中絶ニ相成申連綿と頭百姓ニ而相続罷在候其頃当新田伐起之内ニ而壱町壱反程も御除キ地被下置候由も被仰間候處右御除キ地御断奉申上置申候其内右苗字帯刀之儀も当主病身等御座候旁継目御達シも不申上以而中絶仕残念千万奉恐入候御義ニ奉存候右ニ付私代ニ相成候以来何卒系図再興ニ而向後永々苗字帯刀宗門自分一札被仰付被成下置候様可奉願上ト年来之必願ニ御座候所茂恐多キを差扣居申候然處御上様之御慈悲を以前顕(前書)之通苗字帯刀私一代切御免許被成下置冥加至極難在仕合ニ奉存候然而者此上御願申上候重々恐入候得共右浪人家中絶仕候段ハ先祖江不孝ニも相当り且此節親類等も相歎キ申候ニ付以而奉恐入り候得共別紙系図并私代ニ至り所々入組(もめ事)江立入内論取治メ其外御陣屋より被仰付候御用等数ケ条相勤申候段別紙ニ書付相添奉入尊覧候間此段御賢察之上御慈悲ニ而向後永々苗字帯刀被仰付被成下置候様只管奉御願申上候右御願奉申上候通被溜爲召聞分被成下置候ハハ外聞宜シキ生々世々冥加至極難在仕合奉存以而恐多不顧別紙ニ書付相添奉御願申上候以上

安政三年辰四月 右新田 庄屋 足立彦吉

水野太郎様 御陣屋

右足立彦吉御願奉申上候通相違無御座候依之奥印(証明印)仕候

右新田庄屋 幸右衛門

(2)乍恐口上之覚 (履歴、実績)

一 私より分家仕候者当時□□□軒も御座候其間村方頭百姓不残一門之者ニ而御座候

一 村方庄屋役之儀も代々相勤申候然処私義ハ三十ケ年以前天保四巳年より御陰ヲ以相勤居申候

一 去ル天保十二丑年春日井郡大草村兼帯(兼務)庄屋奉蒙仰同卯年迄三ケ年相勤申候

一 嘉永四亥年右大草村兼帯庄屋又々本蒙仰当戍年拾弐ケ年相勤居申候

一 天保十五辰年同郡大手池新田締方被仰付当戍年迄十九ケ年相勤居申候

一 安政元寅年村方庄屋役加役ニ年寄役被仰付難有相勤居申候

一 弘化二巳年玉野村介左門頭後見役被仰付当戍年迄十八ケ年相勤居申候

一 弘化三午年郡白山村仙蔵後家後見被仰付当年迄十七ケ年相勤居申候

一 嘉永五子年如意申新田石黒淳二後見被仰付三ケ年相勤メ申候

一 嘉永七寅年調達金差上一切引受村々江申談請書差上申候

一 弘化四未年大森村梅本源右門後見当戍迄十六ケ相勤メ申候

一 嘉永六丑年異国(外国、美国ならアメリカ)船渡来之節夫馬(かり出される人夫と馬)引纏方被仰付以今平和たりとも相心得居申候

一 萬延元申年新木津川御模様替之御目論見ニ付右川下村々相調ヘ絵図面等奉差上候

一 安政五午十一月御當君(慶勝侯隠退、茂徳侯)様御家御相続被爲遊御官位乍憚右御儀奉祝御手元御麿御用之方江乍少分金壹両乍恐献上付仕候

施物之分

一 天保五午年村方弥兵衛と申窮民長病ニおよひ米七斗遣シ申候

一 同年村方甚蔵と申者難澁仕米四斗施申候天保八酉年穀物高値ニ付村方之者江米壱石麦壱石施シ遣申候

一 嘉永三戍年大水ニ而穀物高値ニ相成清須(現清洲)御陣屋下江金弐分遣申候尤御代官深澤新平様迄奉差上置候

一 上有知(現美濃市)御下江も右同断取計ひ申候

一 同郡下津尾村江も金弐分施し申候

一 瀬古村江も右同断取計ひ申候

一 大留村江稗壱俵別に施し申候

一 同年村方稗五斗五升施し申候

一 □米壹石所々袖乞(乞食)ニ遣申候

一 麦飯一日ニ五人又は拾人差出シ申候

右大水ニ付水災場所江施物取計ひ義夫々頭立候もの江他村とも辱方取計ひ申候

一 去申十二月御救米被下置村方割ニ付利扣高江相当り候分窮民江施し申候

一 去酉年村方窮民江皮麦壹石五斗施申候

一 同年正月廿八日自他無差別袖乞之者江味噌汁かけ粥等五十人余施し申候

一 二月朔日右同断弐百三十人余江遣し申候

一 四月十五日三百六十余人遣し申候

一 右外ニも粟稗麦銭等追々施し申候当又施物辱方も取計ひ申候

一 母義四ケ年以前未十月相果テ申候但シ八十歳ニ而御座候

一 当時家内六人ニ而御座候彦吉女房悴彦太郎

女房子三人〆七人 男壱人 女両人

一 彦吉義ハ当戍年ニ而六十四歳ニ而御座候悴彦太郎三十四歳ニ而御座候此者も苗字御免ニ相成居申候

一 献上金惣代役も相勤申候尤其以前より村々引受万事御用向申談候

一 村高八石余

其外他村にも扣地前有之也

(3) 足立彦吉が仲裁、天保4年~弘化4年の間に済ました村々の名は下のようである。

( )内は件数

八田新田(9) 上条新田(5) 内輪(自身の村)(4) 上条(9) 春日井原新田(3)

味鋺原新田(2) 朝宮・大手池新田(3) 田楽(6) 牛山・関田(5) 下原・六軒屋・下原新田・下市場・下津尾(4) 神領・松河戸・玉野(2) 白山・明知・内津(2)

大草(3)野口・二重堀・入鹿新田・北外山・上末(3)下末

吉根(2) 川村・比良・久屋町・富沢町・鍋屋町・ホテノ町

以上を見ると、件数の多い春日井地区はもとより、小牧地区、名古屋地区まで及んでいることに驚く。

5 陣屋から申渡の例

異国船渡来の折の備え

(関係分のみ)下条原新田 足立 彦吉

関田村 甚蔵

上条村 吉兵衛

異国船渡来之節臨時夫馬(から出される人夫と馬)村々より差出筈ニ付今般其方共迄肝煎(きもいり世話役)申付候間別紙引受村々夫々者等申渡次第引纒即刻罷出御用可相勤候尤平和たり共聊(少しも)無油断心得罷在申付次第遅刻等無之様夫馬引纒罷出右心得方之義引受村々迄可申聞候 一 夫馬罷出以後要務之料作(耕作)并妻子養育方之儀村役人共引受手厚ク可令世話候(世話をさせる)

一 夫馬罷出候節腰兵粮(携行食糧)両三度振銘々持参可致候其余は場所ニおいて可相渡筈

一 寄場之儀ハ外片端御園町より長者町迄之内可寄集候

右趣篤と相心得銘々引受村々に不洩様申返辞夫馬数并右申渡之趣一村毎ノ請書爲差出筈ニ候間其方共江取集来ル廿三日可差出候

さて、その内容については、書付の扣があるが半分しか残っていないのが残念である。

夫馬書付

一 夫八人 牛山村

一 同弐人 大手村

一 同壹人 大手田酉新田

大手池新田

大光寺子新田

下条原新田

八田与吉新田

一 馬壹疋 大手池新田

一 馬壹疋 下条原新田

一 夫六人 馬壹疋 下条村

一 夫□人 馬□疋 上条新田

ちなみに、林金兵衛宛にも、前記の文書と同意味のものが下され、文久三亥三月付の文書が「贈從五位 林金兵衛翁伝」に載っている。

私の研究

西山古代製鉄址3

梶田元司 下原町

西山製鉄址出土鉱滓(のろ)と砂鉄の分析結果のうち砂鉄について、分析結果を知り得た。

この砂鉄から刀が出来るまでの経過を報告する。

砂鉄の産出する場所について、春日井市西山町四ツ池の北方及び小牧市大草高根の南方標高70メートル前後の地層の土中に混入している事が知られている。

昭和20年代までは、山の低谷間の溝にたくさん流れ出て、砂鉄が採れ、家庭の壁の上塗に使われるほどであった。現在は畑になり、土砂は名神、東名両高速道路建設のために運び出され、砂鉄を含んでいる地層が少なくなり、砂鉄の採集をする場所が壊され、春日井、小牧での採集は出来なくなったと思う。

稲荷縁起と高牟(たかむ)神社について、久永春男先生の教示で松原神社を調査した結果、稲荷大明神縁起の文書が有り、この文書の中に以下の文面が書き記してあった。

曰有小鍛冶者造剱戟其利無能及也、

一旦稲荷山之取埴土以覺堪鎔也、

仍數為埴土来往拜神牟世人不諳此理徒為金工之守神

寛文十二年壬子春 正月十九日

以上の文面で当地でその昔、刀を造った事が判明する。又境内社に南宮社があり、鍛冶屋の守護神である金山彦命を祭ってある事から刀とのかかわりある事がわかる。

西山町には、金屋浦なる地名と製鉄址があり、製鉄の守護神金屋子神、即ち金屋薬師が祭ってある。江戸時代尾張藩から御除地として東西15間(約27メートル)、南北10間(約18メートル)、玉雲寺(下原町)支配として現在に至っている。

金屋は製鉄渡来集団の神で製鉄に携わる人々の信仰のよりどころで、その後は一般の人々が薬師様として信仰の場となっている。

東山町には須恵器を焼いた、下原古窯跡群があり、西山町には製鉄跡がある。5世紀中頃、渡来人達が近畿地方に技術集団として、高温度で焼く、須恵器、製鉄の技術を運び、その後この地方にも技術集団が移り住み生産を始めた。遠い異国を偲んで祭ったのが、高句(たかむ)、高牟で高牟神社は現在の松原神社である。神社の稲荷縁起に記してある地名に高牟と書いてあり、古い棟札に高牟神社と記されている。

以上、松原神社の古文書、西山町の金屋浦の地名のいわれを立証するなか、当地産の砂鉄で刀を造る事とした。 小牧市内の刀匠加古氏宅にお伺いし、この地の砂鉄で刀が造れるか教えていただいたが、刀匠は今は病気療養中で仕事を休んでおり、刀は造っていないが、刀は砂鉄から造られると教えていただき、造る順序も併せて教えていただいた。

刀匠は若い頃に豊橋地方で採れる砂鉄で刀を試作した事があるが、当時は砂鉄も分析せず、成分もわからず難儀して玉鋼(けら)は造れたが、あまり良い刀は造れなかった。砂鉄が悪かったと言われた。砂鉄が良いか悪いかは成分によって玉鋼の造れる量が左右し、玉鋼は普通砂鉄4キログラムで400グラムの玉鋼が造られる。手近な物で造るには「コンロ」に松炭で火をおこし、その上に砂鉄、つぎに松炭と、入る作業をくり返して造る。砂鉄30グラム、次に松炭を30グラムと交互にふりかける作業をする事で出来のると踏鞴作業を教えてくださった。この地方で砂鉄が採れるとは聞いた事がなく、早く知ったら刀を造ってみたのにと残念がられた。

以後10余年過ぎ、村里茂延氏の紹介で関市広見の刀匠高羽弘氏宅に梶田逸郎氏に同行を願い、以前に採集した砂鉄50キログラム、松原神社文書の写しと砂鉄分析結果表を持参して刀を造っていただけないかとお願いした。昭和62年5月の事であった。

高羽氏に持参した砂鉄で刀を造る事が出来るか否か伺ったところ、「90%は不可能と思って下さい。関の刀匠が尾張の砂鉄で刀を造ったことがないので難しいが、一度新日本製鉄株式会社にて再分析して研究した後造ってみまのす。期間はいえないが、作業はしてみます。」と言っていただき、お願いしてきた。

昭和62年12月に刀が造れたと連絡が入り、早速12月27日、高羽氏宅に伺い刀をいただいてきた。刀に使った砂鉄50キログラムから、長さ25.3センチメートルの刀が出来上がった。昭和62年12月22日、卯年冬日、短刀、銘は弘作之と刻んである。尾張春日井の砂鉄で高羽氏の研究により刀が出来上がった。

最後に10余年間世話になった、久永春男先生、井塚政美先生、春田豊一先生、新日本製鉄株式会社名古屋工場の皆様及び井村善夫氏、刀を製作していただいた高羽弘氏各位に心より感謝申し上げます。

(注)高句=たかむ、福井県坂井郡丸岡町丸岡城内に展示してある古墳の石棺出土地の場所がその昔、高句郷と言うところで坂井町に製鉄炉跡が分布している。

郷土散策

白山信仰4

村中治彦 春日井郷土史研究会会員

白山(しらやま)白山社の由緒

養老2年(718)の創建と伝えられているが、残念なことに社伝が失われているため由緒の詳細は不明である。

泰澄法師が加賀白山を開山したのが養老元年といわれているから、その翌年にあたる。

この創建年代は、尾張地区の白山社としては最古の部類になる。

この点について、幕末の碩学津田正生は『尾張国地名考』の稿で次のように述べている。

「……養老二年といふ事信じがたし白山宮は凡一町程登る小山也一に観音寺山ともいふ頗大社なり……」

創建年代について疑義があるにしても、白山(しらやま)という地名そのものにも魅きつけられる。『尾張国地名考』では白山(しらやま)村の地名について、「……此村に白山の社あるより村名となりたることなるべし……」と述べている。

「白山」は現在ハクサンと呼ばれているが、古くはシラヤマと呼ばれていたという。ハクサンと音読するようになったのは、寛文年間(1661~73)以降のことと考えられている。

本社は『高蔵寺町誌』によれば、「往昔は惣村即ち白山、庄名、神明、松本、出川、久木、足振、廻間、上野、和泉、一色十一ケ村の総鎮守にして東の宮と云ひ、松本の諸大明神社を西の宮と称し、両社共総氏神なりき」(円福寺文書文明9年)とある。

他にも「奉修覆白山大明神五穀成就壽福増長祈所(文安元年惣村氏子中)」の棟札があり、中世から惣村の氏神としての尊崇を集めていたものと推測される。

また、寛永元年(1624)の棟札の裏面には、「尾張守御武運長久祈所」の文字が見られる。さらに、神霊代箱の箱書には、万治3年(1660)の年号で、「尾張中納言光義公(※1)御武運長久 願主 大泉寺新田 小野澤(2)又七郎吉清」の文字もみられる。

これらのことから、当社は尾張藩初代・2代の藩主からも崇敬されていたことが窺われる。

白山白山社の祭神と本地仏

日本の神々は、仏教の仏が仮の姿を現わしたもので、その本当の姿は仏であるというのが本地(ほんち)垂迹説(すいじゃくせつ)である。

当社の祭神は、伊弉冉(いざなみの)命(みこと)、菊理姫(くくりひめの)命(みこと)、大己貴(おおなむらの)命(みこと)の三座が創建時より祀られていたという。

別当寺円福寺観音堂の本尊、十一面観世音菩薩は伊弉冉命の本地仏であり、円福寺本尊の阿弥陀如来は大己貴命の本地仏である。菊理姫命は加賀白山本宮の主祭神である。

市内白山5社の中で、祭神と本地仏がこれだけ揃っているのは当社のみである。

- 尾張2代藩主光友は幼名を五郎八または五郎太といい、寛永10年12月光義と称した。寛文12年10月光友と改めた。

- 小野澤五郎兵衛吉清のこと。尾張初代藩主義直の直臣で2代光友のおもり役をつとめた。寛永14年役を解かれると大泉寺に隠居した。

発行元

平成元年9月15日発行

発行所 春日井市教育委員会文化振興課