郷土誌かすがい 第28号

昭和61年3月15日発行 第28号 ホームページ版

絹本着色 理源(りげん)大師画像

(県指定文化財) 林昌院

醍醐寺の開山聖宝は諡(し)号を理源大師といい、この名僧の画像が、寺伝では高野山から請(しょう)来されたものという。原本は平安時代に醍醐寺にあったものだろうが、現在は原本はもちろん重文級のものが醍醐寺に伝わらない。この意味でも本画像は貴重といえる。

図様は大師が牀(しょう)上に坐し、五鈷(こ)(図では三鈷か)杵(しょ)を右手に持ち、左手で衣端(えたん)を握って説法をされている正面像である。(醍醐寺本では右向きである)そして襴の黒い黄土色の袈裟(けさ)や座牀と沓(くつ)など、真言宗の開祖弘法大師像と似た体裁(ていさい)でかかれている。

描(びょう)線や彩色がすぐれていて、真言宗小野流の祖にふさわしい謹厳(きんげん)にして円満な相が示された肖(しょう)像画である。

軸裏に「応永廿五戊卯月云々」(1418)とか「開山尊師御影教阿筆醍醐山釈迦院什物」とかの墨書があり、室町時代の模写であることがわかる。

近年修復が行われたので、尊像の形容がよくわかるが、傷んでいる個所の多いのは残念である。それでも仏画としてすばらしい。

梶藤義男 市文化財保護審議会委員

郷土探訪

味鋺原八景

伊藤浩 市文化財保護審議会委員

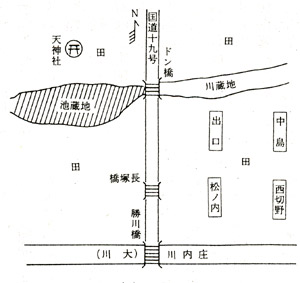

味鋺原新田は、明治22年味美村と改称、同39年勝川町、春日井村、柏井村と合併して勝川町大字味美となった。しかし、大正期になっても味鋺原と呼びならされていた。現在の味美上ノ町、上ノ町、美濃町、味美町、味美西本町、西本町、花長町、南花長町、知多町、味美白山町、中野町、二子町、中新町の地域である。

このあたりは、慶長17年(1612)に名古屋城ができ、つづいて元和9年(1623)に稲置街道(現県道名古屋―犬山線)が開設されてから、南北の交通もはげしくなった。その後周辺各地から移住開拓がはじめられ、寛文4年(1664)新木津用水の開さく前後さらに各地からの開拓者で不毛の荒野が開かれていった。明治19年用水の大改修とともに一帯の耕地が美田となったことから味鋺原の味と美田の美をとって味美と名づけたという。現在の町名の中には美濃、花長、知多など昔を物語る地名が多く残されている。

さて、大正10年9月に東春日井郡長となった鈴木寿三郎氏(号竹屋)は、郡役所並びに郡長官舎が勝川(現旭町と大和通)にあったことから、度々この地に遊びその頃の自然、生活を得意の漢詩にまとめた。味鋺原の地名の源になった南続きの味鋺(現名古屋市北区)には、文化8年(1811)につくられた、氏神からはじまる味鋺八景なる和歌が残されていたので、これになぞらえたものと思われる。この詩に合わせて中新町の西脇鶴三郎氏(故人・元市議会議員)が、当時の風景を水墨画に書かれたものを拝借して現在と対比することとする。

春日山春雨(春日山公園)

春雨如烟霧(えんむ) 濛々春日山 煙か霧か

遥(はるか)聞古松外 黄鳥一声閒(しずか) うぐいす

現在は公園となっていて遊具などが備わり、桜の名所で4月は花見の人々でにぎわう。白山神社の祭礼のお旅は昔ここまで渡御されていたという。山上にあった春日社は大正7年白山神社に合祀され、今は御嶽を祀る誕生講の霊場となっている。しかし、ここは前方後円の古墳で二子山、白山神社と同じ時代のものである。

白山新緑(白山神社)

白山起平野 樹林鬱葱栄(うっそうしげる) 青々と茂る

中有神祠在(います) 雨余緑滴清

白山神社は万治2年(1659)に味鋺村白山藪から遷座し、二子山古墳にあった物部社を合祀したとなっている。ここも前方後円で周濠をもった古墳で昭和58年、お旅所古墳を併せ県の史跡に指定された。伊勢湾台風で大きな被害があったが、今もうっそうとした樹木に覆われている。

十五丁橋蛍火

曲々一条水 風生(しょうし)暑自(おのずから)微(かすか)

人来在橋上 蛍火掠(かすめ)空飛

十五丁橋のかかる新木津用水の南あたりを、村人は十五丁場と呼び、橋の直ぐ下手で用水が左に曲がる難所で、用水工事の丁場の名が残ったと思われる。

勝川の下(した)街道(旧国道19号)と追分から分れて、春日井で稲置街道につなぐ道が走って重要な橋であった。以前は橋の両側は大へんな急坂で自転車で通行する人は、降りて引いて登ったほどだった。

したがって、暑い夏の夜この橋の上に立っての夕涼みは格別で、昼間の農作業に汗を流した人々が三々五々と集まって来た。初夏の頃は今では見られない大きな蛍(源氏蛍、平家蛍)が川の上を飛びかい、両岸の草むらには蛍を追う子どもたちの喚声が、いつまでも聞えた風景が眼に浮かぶ。

また、お盆で迎えた「お精霊さま」を送る精霊流しも近頃までここで行われ、信仰にもつながる橋であった。

二子塚秋月

双々(そうそう)如二子 古塚在平田

月出掛松樹 老龍争玉娟(けん) 美しい

二子山古墳は5世紀末の築造と推定され、国の史跡に指定されている。この地域の豪族の一人、尾北一帯を支配するまでになった人物の墳墓で、かつては墳上に物部社があった。これは「延喜式神名帳」に記載されている古社ではないかといわれることから、物部氏あるいは物部氏系の豪族で、味間見命を祀ったといい伝えている。先に述べたように物部社は白山神社に合祀されている。

形式は周濠をもつ前方後円墳で、前方部の墳丘の高さ7メートル、幅64メートル、後円部の高さ6.6メートル経49メートル、全長94メートルの大きなものである。その形がよく整っていて、遠くから眺めると二子が並ぶように見えることからこう呼ばれるようになった。詩に双々とよまれた頃には全面松で覆われていたが、戦後の乱伐に加え伊勢湾台風の大被害を受け、昔ながらの木は僅か数本を残すのみで、カシ、ナラを主とした雑木に変わっている。出土物としては、土師器や須恵器があり、また周囲をめぐらしていた円筒埴輪の破片が多量に採取された。この円筒埴輪が東山町下原2号古窯から出土したものと一致したことから、年代、豪族の支配圏などが実証された。

葭(よし)池落雁

風起蒹葭(れんか)動 粉々秋雪奇 葦・よし

長天一行雁 片々落漣漪(れんい) さざ波

昔、春日山の東から白山神社の大鳥居あたり一帯は、自然湧水のある湿地で、一面背丈に近い葦に覆われていた。味鋺原では唯一つの水源でその水が中新田の方に流れ、領主竹腰山城守(尾張徳川家家老)自らが開墾させられたと伝える、お手作と呼ぶ水田に漑水している。

秋の空を渡る雁の影がうつるほどの清水で、御嶽講の行者たちの潔斎の場所でもあった。即ち木曽御嶽の霊峯登拝や、春日山に祀られる御嶽山に参る前の身をき浄める聖地となっていた。

中野暮雪

中野原頭暮 雪深望不窮(きわまら)

羊腸(ようちょう)犬山道 人馬影方(まさに)空(むなし) 非常に長い

今の中野町あたりは文字通り原野が残り、稲置街道が左右にゆるいカーブをえがきながら、北に伸びていて何もさえぎるものがなく、はるか彼方まで見渡せた。今では住宅地で工場も立ち昔をしのぶ景観はない。

八田川曳船

一水通蘇水(そすい) 前船連後船 木曽川

往(ゆきは)流又還曳(かえりはひく) 如画八田川

八田川は新木津用水の別名である。明治19年用水の大改修が完成、木曽川から船を通して物資を運んだ。愛船株式会社が組織され9月から6月までの潅漑用水不用期間、丸石、薪炭、材木などを運んだ。

下りは5、6そう順次に流水にまかせ、水の浅い個所は立切(たてきり)りで水をため、堰を切って一気に下りながら黒川に通じていた。帰りは船をつないで船頭が両岸に分かれて、先頭の船につけた綱を曳いて犬山まで帰ったという。今では想像もつかない光景である。

大正末頃の思い出に木曽から運ぶ天然氷ほしさに、子どもらが橋の上から、

「氷くれようー、氷くれようー」というと「よーし」と、放りあげてくれた。それを口に入れたら冷たくてうまかったと語ってくれる古老があった。

日輪寺晩鐘

亭々(ていてい)日輪寺 庭樹帯雲重 見上げるような

斜照(しょうしゃ)将(まさに)西落 殷々(いんいん)鳴梵鐘 鐘の鳴るひびき

日輪寺は天台宗で、住職は明治初めの神仏分離まで白山神社の別当をつとめていた。寺の門前・参道は今の道路を横切って、白山神社境内の参道まで通じていた。その南あたりに今山門左側にある天照皇太神宮(文化六年)と刻まれた灯篭があった。

絵で見るような老松が山門前からつづいて、寺の境内は昼なお暗く、木の間から夕日がわずかにさし込むところに鐘楼があった。その鐘の音が味鋺原にひびき渡っていた。

白山神社との関係は今でもつづいていて、秋祭には神社役員が日輪寺を訪れ、お供物をすることになっている。

ムラの生活

勝川の思い出

大脇二三

田植えが始まる頃から村の青年たちの笛と太鼓の練習が開始される。昼はにえかえる水田の除草で疲れたからだを夕風に吹かれながら青年講堂や河路善十氏宅に集まって、笛と太鼓の手ほどきを受ける。やがてやってくる年に一度の天神社の例祭に晴れの舞台をつとめるためである。河路氏は善十さの愛称で親しまれた笛の名手で、横笛をはじめ尺八など笛と名のつく物は何でもこなす器用人でもあった。毎晩集まってくる青年を相手に根気よく手ほどきをしてくれた。

お祭りが近づいてくると、祭宿を選定したり馬の調達・馬飾りの準備などをしたりで、目も廻るほどいそがしくなる。

10月17日祭礼の当日は先ず社前で神楽を奉納して村民の拍手をうけ、つづいて神楽ばやしを先頭にして大行列が村中をねり歩いたものだ。沿道黒山の人だかりを♪ツオッヒャラツヒャラヒャラ、チーヒリツーヒリヒーヒリツ、どんどん♪、と日頃のけいこの成果を披露して、やんやの喝采をうけるのは若者の冥利の極であった。

祭りは参道のかけ馬行事が始まる午後2時ごろ最高潮に達する。裸馬の片口をとって200メートル余りの直線を全速力で駆けるのだが、何しろせまい道路の両側を着飾った参拝者が埋めつくす中を、走り抜けるために、あぶなくてならぬ。警察署からは巡査が長いサーベルを、ちゃらちゃらさせて役員に中止を迫るが、制止をふり切って喚声がうず巻く群集の中を、かけ馬がつづけられたものだ。

秋の日が静かに暮れると、こんどは『こねくりおまんと』が始まる。仮装して手に手に提灯をもって、ワッショワッショと一軒残らず家々を廻って祝儀をもらい最後は勝川新田の方で散会することになっていた。

15才で青年会に加入して25才まで、途中18才からは消防団に入って40才まで、村の為に奉仕活動を続けたものだ。明治の終り頃区制が敷かれて、タテ町は1区ヨコ町はコーヤ小路(しょうじ)で2分されて西側が2区東側が3区となった。消防団は1、2区合併で第1部、3区のみで第2部と2分団体制で構成されていた。青年会と消防団が当時の勝川村の太い絆となってがっちりと固められていたように思われる。

当時は娯楽の少ない時代で、せいぜい夕食後に集合場所となる「大又」「小田巻屋」で菓子を食ったり、風呂屋の2階で騒いだり、又勝川座(常設の芝居小屋で昭和のはじめごろ移転によって映画館に変わった。)で催される旅芝居を見に行く程度で、名古屋へ遊びに出かける人は稀であった。夜遊び帰りの若者が当時流行の♪俺は河原のかれすすき……と高唱して通りすぎるのを家の中で聞くと「あっあれは誰々さんだ」と分かるぐらい、村全体が家族的であった。

たまには郷里を出て働く者もあったが、死ぬまで此の地に働くことにしている大多数の若者は、それ故にか大したけんかもなく仲良く生きぬいてきた。

第1次世界大戦に勝利をおさめた頃から景気も上昇して大ぜいの人が2区の「熊サ」3区の「油菊サ」「丸久」の3ケ所で瀬戸の陶土や大泉寺の岩木運搬用のビク作りの手伝いをして小遣いかせぎをしたり、又庄内川のバラス通しで金儲けをするようになった。何やら志気も向上して青年の歌♪東海日出て波うつ所、国在り日本吾らが祖国……がはやり出して『枯れすすき』『貫一お宮のうた』は下火となった。シベリヤ出兵というショッキングなことや関東大震災という試練に遭っても、当勝川村は平和そのもので、よき時代であった。

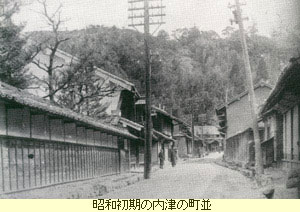

大正の中程から駅前を中心にして人口が急増して村から町へと大きく変貌してゆくと共に昔から伝わった村意識も次第にうすれてくる。同時に伝承もすたれて昔を知る者にとってまことにさみしい極みである。次に、目に見える物の移り変りの一端を思い出るままに記してみたい。

村の三石橋(さんせきばし)

大塚山から苗田に沿って北側の丘陵地からは美しい清水が滾々(こんこん)と湧き出ていて、田んぼから帰る時に、ここで農機具を洗い、からだを洗って家路についたもので、村には石橋が3つあって三石橋と呼ばれていて夏場は洗濯場となる。自分が汚したあとは次の人のために、きれいに掃除をしておくのが習わしになっていた。子どもの頃から ♪ドンドの水よ よーくる水よ つるべで汲んで モッコで返せ と教わった唄の意味の深遠なこと。

条里制の遺名

大雨が降ると村の南の下の田は人造湖のようになって植えたばかりの苗が流されたり、腐ったりしてしまう。水門が1つしかないので、雨がやんでも水が減らぬ。3、4日して濁水が消えた後は、田んぼが埋まってあぜが隠れてしまうので、みんなわれ先に境界作りにかかるが、気の弱い人は田んぼが消えてしまう一方、元より広い田んぼに復元?する者もある。

勝川村は隣りの松河戸、上条の様に古くからできた村で、条里制が敷かれたにもかかわらず度重なる洪水でその遺構は完全に消え去ってしまった。当時の名残りの地名としては、五反田と七反田、それと小字でジモク(十六の転化)が残っているのみである。

青山新川とミタカヤ

中央線勝川駅の北側に、松新町から西流して東山橋で下街道を横断して今の5丁目から4丁目と更に西裏から地蔵川に合流する小川は、村の素封家青山氏が明治の半ばに開削した私有の潅漑用水である。冬は水がかれているが、春から夏にかけては満水して所々に丸木橋が架けられ、洗濯場や幼い子の水浴びに利用された。4丁目で大きく一曲する川沿いに、ハンブ山という雑木林の繁った丘が残っていた。ここに掘立小屋の住人『ミタカヤ』が住んでいた。松葉を集めて瀬戸の造り酒屋へ燃料として売り、その金で酒を買って暮らしていた奇人である。

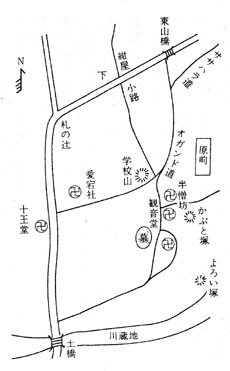

おがん土道

村の西側を北東から西南に伸びる段丘の上を細い道が通っている。東山橋(材木屋の北)から下街道と分れ、勝川駅北から西へ通ずるササハラ道と合流して、4丁目でコーヤ小路を合わせて勝川公園で1つは西へ1つは太清寺を回って、ドン橋あたりで下街道と接続する道のことである。『ガンド』というのは寺や神にお参りする意味であろうか。地蔵寺・太清寺・愛宕社・十王堂、ここらあたりへ来る近道でもある。

この道が勝川村の古道で、5丁目あたりではこの道に沿って家も建並んでいた。

勝川のセンパラ腹黒い

センパラは小鮒位の大きさで金ピカの美しいさかなだが、煮ても焼いても食えない魚である。勝川の人がこんな魚にたとえられたのには、それ相当な理由がある。

百姓だけでは食っていけない細民は、大川の川もりで舟賃を稼いだり、下街道の飛脚をしたり、大正時代には人力車を走らせたりして賃働きに精を出した。こうした仕事は人によって賃金もちがうし、お客の足元をみたりして、あこぎな商売がセンパラのあだ名に発展していった。

♪勝川のガイス 何食って肥えた おかずは何じゃ メメゾのズルズル と子供の頃からよその村の子のざれ唄でからかわれて胸が痛んだ。

人力をひく車夫のたまり場は、勝川駅北出口の新川が流れているほとりの大きな柳の木の下と、2区の大又さんの傍らの札の辻あたりであった。

学校山

地蔵寺本堂の一遇で寺子屋が始まった。講師は住職で人員16名、読み書き、そろばんが主であった。明治の終り頃は瀬古や大永寺も勝川に含まれていたので前記16名の中に大永寺の小山氏をはじめ瀬古出身者が多かった。村では、青山和七、長谷川良平、桜井源次郎、田中元次郎らが顔を並べていた。

そのうち、地蔵寺に警察署が置かれるようになると手ぜまの為に、勝川2丁目西裏へ移転した。以前から郷倉のあった所である。

やがて学制がしかれてからは、今の勝川公園へ移って勝川学校といった。4間×2間の1室であったが2年で閉鎖されて、柏井学校と合併して、勝川小学校へと生長した。勝川学校の跡地周辺には大きな松が生い繁っており、そのすぐ南の道路沿いに祀られていた半僧坊と観音堂を跡地に移転して、夏には提灯山、冬には観音のお供用をするようになったが、これは現在でも続けられている。学校山は一名半僧様ともいった。

地蔵池と水郷地帯

村の南部庄内川の堤とそれに平行して流れる地蔵川のあたりは、勝川の水郷地帯であった。特に地蔵川の川尻で木津に注ぐ500mは川幅も広く川の中には浮島もできていて、1年中まことに景観のよい所でもあった。川の左右の岸辺にはいつでも大ぜいの釣客が見られた。冬でも水が涸れなかったので魚が集まってきて、昔は手づかみでも捕れたと古老はいう。

ところが江戸時代は、禁りょう区に指定されて村の人たちが勝手にとることを禁じていたらしい。『唯一の蛋白源を目前にして手を拱いている手はないと、夜間密漁をしてくると、後日水野代官所の白州に坐らせられて百叩きの刑を受け真青になって帰ってきて、一週間ぐらい寝こんでしまう。』そんな話をムラの長老の思い出話に聞かされたものだ。お祭りの前と正月の前には、こんな事が多かったそうだ。

尾張藩士朝日氏の日記をみると、非番に勝川へ出かけて鮎や鯰をとって岸辺で焼魚料理を楽しんだとある。又海部地方の魚は泥くさいが、勝川の魚は臭味がなくてうまいともあるので、果たして地蔵池が禁猟区であったかどうかは疑問の余地がある。

私の記憶では庄内川は天井川で川底が高く堤の下から勝川村へ水が沁みこんで、3月頃には中島、出口一帯は池になって節句のご馳走のたにし取りで賑わった。

岸辺に捨てられた小舟、浮島に姿をみせる水鶏(くいな)、牧歌調豊かな水郷であった勝川を想う時、私は若い日の記憶と共に一種の哀愁を感じる。共に日々を過した勝川の村民はこの頃の暮しを、どう回想しているのだろうか。

春日井の人物誌

明治維新と林金兵衛

村中治彦 春日井郷土史研究会会員

- おいたち

林金兵衛は、文政8年(1825)1月1日、春日井郡上条村の庄屋林家の二男として誕生した。幼名は亀千代、少年時代の通称を太助または仙右衛門といった。

林家は木曽義仲の重臣今井兼平の子孫と伝えられる土地の土豪(旧上条城主)の家柄であった。

8才のとき富田主水(もんど)の寺子屋にはいり、国学・漢籍・書道などを学んだ。

天保10年(1839)、父重郷(しげさと)は自邸に演武場を設け、武技の柿沼義春、国学の小林宣泰等を招聘して文武を講じ、郷党の青年を練磨させた。当時15歳の太助もこれに伍して大いにその志を伸ばし、学問武芸の両道に励み大義名分を重んずる人となった。

嘉永2年(1849)、太助が25才のとき、父は病で亡くなり、兄が病弱であったため家督を継ぐことになった。このとき父の称であった金兵衛を襲名し、字を重勝と称した。

安政5年(1858)には水野代官所総庄屋の地位に就(つ)いた。そして、民政に力を尽し、近隣の村民の信望を集めていた。

このため藩では、この地方で争い事があると、その調停を重勝に命じた。重勝はこれを受けて郷土の壮丁を率いて各地の争いをおさめ、慶応2年(1866)11月には、代官所金穀取締役になった。 - 尾張藩勤王党・草薙(くさなぎ)隊

明治元年(1868)の戊辰(ぼしん)戦争に当り、林金兵衛重勝は草薙隊を編成してこれを率い、尾張藩徴士参与職田宮如雲(尾張勤王党の中心人物)に従って京都に赴き、鳥羽・伏見の戦いに際し、皇居の南門を護った。

田宮如雲の帰国に従い尾張へ帰ったが、同年4月田宮如雲が甲信の賊徒討伐の勅命を受けて出兵の折に、重勝は草薙隊300人を率いて韮崎に赴き、自ら地理地勢を調べ適切な作戦を立てて活躍した。

8月8日尾張藩では行政組織を改革して、南方・東方・北方の3総管所を設置した。北方総管は美濃太田に置かれ、田宮如雲がこれに任ぜられた。

如雲は重勝をして草薙隊を率い美濃太田に駐屯せしめ、総管の任務の補助に当らせた。

このとき、飛騨の民は、地方官梅村速水を恨んで乱を起こし、およそ25,000人がこれに加わった。重勝は藩命を帯び小阪駅に到着したとき、宿舎で速水と誤認されて暴民のために幽閉されてしまった。

しかし、重勝は沈着冷静に振舞って誤解を解き、使命を全うして帰藩できた。

藩主はこの行為を激賞して、重勝を草薙隊の総指令使に任命した。

明治3年戊辰戦争も終了し、維新の大業もひとまず成り世の中が平穏となった。重勝は藩の許可を得て兵備を屯田兵制とし、草薙隊を美濃国各務原に屯田させ、自身はその総監に任命された。

重勝は先ず各務原の地形と水利とを調査して、苦心努力の末良田300余町歩を開墾した。

開墾事業のかたわら、朝夕の日課として部下の隊卒を訓練し、精鋭の隊士に仕上げた。

このとき、朝廷より倭錦1巻を田宮如雲に下賜されたが、如雲は之を重勝に与え、積年の尾張勤王党としての功績に報いた。

明治4年7月、廃藩置県により諸藩の藩兵は解隊を命ぜられた。諸隊の解隊に当っては種々の問題があったが、草薙隊については重勝が藩士の帰田斡旋に心を尽したため、比較的平穏裡に解隊が実施された。

重勝は帰田後、名古屋県第118区戸長となり、翌明治5年3月には小牧会所83か村重立役となった。続いて9月には、愛知県第3大区(春日井郡全管)権区長兼戸長となり、明治7年12月には第3大区長となって区内の安寧と人民保護のために尽力した。

殊に学制公布後間もない折から、教育の振興、校舎の設立等に努めた。 - 地租改正と取り組む

明治6年(1873)7月、政府は地租改正条例を布告し、歳入の安定をはかろうとした。それは、改めて検地を実施して地価を定め、その3パーセントを地租として金納させるというものであった。

愛知県でも翌7年3月「愛知県告論」についで「地租改正に付心得書」を公布し、更に8年6月に「地位等級詮評(せんひょう)順序」を公布して改正の仕事に着手した。

地租改正は村ごとに戸長、改租係が村人を動員して地引帳を作成する仕事からはじまった。春日井郡地租改正反対農民騒動の端緒は廻村して監督に当る県官の態度にまず問題があったことである。

春日井郡改租係は、当時の県令(県知事)と同じ熊本県出身の9等出仕荒木利定で、彼は夜中に炬火(たいまつ)をつけて調査を強行するなど理不尽な行為が目立った。

そのため第3大区長の林金兵衛はこれに抗議して辞職した。後任には湯地丈雄(県令の娘婿、熊本県出身)を任命して調査を続けた。

そして明治9年10月からは、収獲量の査定につながる田畑の地位詮評に着手した。同年11月6日、各村の代表の中から各小区2名ずつ選出された郡議員合計36名が勝川に集合し、会議の議長に林金兵衛を選出した。

ところがその席上、荒木は突然、村位等級の詮評を迫った。これは、前年に県が公布した「地位等級詮評順序」と矛盾するものであった。このため、一筆ごとの村内等級の先議を主張する林議長や議員との間に激しい対立が生じた。

ついに、荒木は湯地区長と謀って「鎌止め令」をだし、収穫期を控えた農民を窮地に追い込み、自分の決めた村位予定書の受諾を迫った。

この暴挙に対して林金兵衛は責任がとれないとして議長を辞任した。

たわわに実った稲穂を目前にしての鎌止令に対して、村人はこみ上げてくる怒りと悲しみをどうしようもなかった。そして、涙をのんで承諾書を提出した。その結果、12月17日にいたって、やっと鎌止めが解かれた。

明治10年1月、政府は全国に広がる地租反対の声に押されて、ついに、その比率を2.5%に改めた。これで、全国の反対運動はひとまずおさまった。

しかし、春日井地方の農民騒動はむしろこれから拡大していった。

もともと不公平な評価を強引に承諾させられたものであったため、それを改めてもらわなければ、農民の不満はおさまらなかった。

明治10年9月、荒木局長は転勤していったが、一旦こじれた交渉はその後もいっこうに進展しなかった。

明治11年、最後まで反対していた和尓良(かにら)村と、一旦受諾した収獲分賦書を返上した田楽(たらが)、牛山等3か村の代表として林金兵衛ら8名が、地租改正事務局へ直接歎願を決意し上京した。

そのうちに、他の調印した村々の代表も上京合流し、その総数は43か村に達した。

上京した金兵衛らは福沢諭吉に助力を頼み事務局へ歎願運動を行った。しかし、3月の初願いも5月の再願も却下された。ようやく3度目の歎願にたいして「村々協議の上公平の分賦」ができれば、再調査もあり得るとの回答を得た。

半年ぶりに熱田の港に帰着した代表一行を迎えた村民は、およそ2万人にのぼったという。

しかし、春日井郡の各村の代表者の協議会を開いてみると、東部の郡議員が集まっただけで、減租村の多い西部議員は出席を拒否した。

こうして、運動が再び暗礁に乗りあげた11年の10月、明治天皇の名古屋巡幸があった。

村民たちはこのとき直訴をはかり、およそ5千人が三階(さんかい)橋(名古屋市北区)に集まった。

このときは金兵衛らの必死の説得によってかろうじて事なきを得たが、同時にかれらは一段と重い責任を負って再度上京することになった。

しかし、通算7度におよぶ歎願もむなしく却下されたため、国もとでは再び不穏な動きがたかまった。

在京の金兵衛らは、こうした国もとの動きと当局のかたくなな態度との間で、裁判所への訴訟による打開の道を苦慮していたが、旧尾張藩主らの説得により収拾の日を迎えた。

明治12年2月、徳川慶勝より救済金3万5千円を下賜すること、14年度からの地租改訂の確約書を県から出すことの2つの条件で妥協が成立した。

これまでの反対運動のために貧しくなった村人の生活の立て直しについて、金兵衛が中心となって「倹約示談」を作成し、村人に勧めて倹約運動を実践した。 - 初代東春日井郡長

明治12年、金兵衛は第1回県会議員選挙に最高点で当選し、翌年春日井郡が東西に分れたときには、東春日井郡長に任命された。

金兵衛は病気中でもあり、地租の問題もかたづいていないというので固辞したが、県令(知事)は、東春日井郡の長となる者は他にはないと、再三再四辞令を受けることを頼んだので、やむなく承知した。

新しい郡が生れて間もない同年6月、天皇のご巡幸を迎えることになり、林郡長以下郡をあげて準備に忙殺された。そして、天皇の鳳輦は予定どおりつつがなく通過した。

郡長林金兵衛は、倹約運動の実践と農業技術の改良による生産の増強とにより郡政の充実に努めたが、積年の無理な運動のためか、ついに明治14年3月、惜しまれながら静かに目を閉じた。

幕末・明治維新の激動期を生きた57年の生涯であった。

内津煎茶銘「手枕」についてのあれこれ 野田千平氏「内津の宿の文学」から

木全圓壽 作家

1. 野田千平先生の「内津の宿の文学」(第24号~第25号)に下の文字があった。

<(長谷川)三止は自家製の茶の銘を(横井)也有に請い、句文「定茶名文」によって「手まくら」とつけてもらった。そこで得意になったのか醒月堂(「茶記」と「内津草」をつき合わせると試夕の屋号であることがわかる)が製する茶も同じだからというので銘を譲ってやった。しかし三止のは自家用、醒月堂のは商品で、扱いが違うのに同じ銘では三止の方が贋物かと疑われる。そこで疑を解く一言をと也有に求めた。困った也有は「同じ里に同じ物の同じ名ならんには、何かは人の疑あらむ」と逃げるが三止はきかない。止むを得ず也有は「茶は同じ香を手まくらの右左」で埒をあけたというのである。三止と醒月堂試夕と也有のからみ合い、商いと風雅の対照好一篇である。この話は市橋(鐸)先生が昔「也有様と手枕事件」として紹介され、試夕の本名が杉浦治右ヱ門で、茶の銘を也有に求めたのは試夕であるとしておられるが典據不明で何とも言えない>

この記述、少々ややこしくて、わかりにくい。

どうも、ここでは、野田千平説(または追跡)と、市橋鐸説(または既述)とが、ごちゃまぜになっているからだろう。

野田千平説は、三止が也有に請うて自家製の茶銘に“手まくら”の名を得、それを醒月堂に譲ったが、そうなると今度は本家本元の自分の方がにせ物扱いされることになる。そこで再び也有にそのことわけの解き明かしを頼んだ。也有は“茶は同じ香を手まくらの右左”の一句を示したという。

市橋鐸説は、さきに「也有様と手枕事件」という一文を書いて、醒月堂試夕、本名杉浦治右ヱ門が、茶銘を也有に求めたとなっている。

一方は三止依頼説、もう一方は醒月堂依頼説、何ともややこしくて、けじめがつかない。

あらためて原典が、どうのこうのということはいえないが、野田説を拾って行くと、三止は折角也有に貰った茶銘を、理由は不明だが、醒月堂に譲って、そのあとで、にせ物扱いを受けるから、再度、認証文をねだるといういきさつだが、この変がおかしなところで、いったん譲ったのだから、または貸したとしても、にせ物の何のと、ごちゃごちゃ言うのは、こどもが駄々をこねるのと同断で、問題外の仕儀であろう。一方の市橋説を拾うと、最初から醒月堂がその名を求めて得たものなら、三止が横車を押したことになる。

横井也有という人物、石田元季がいうように“風月の長者”であったとすれば、かかる争いに組することはなかったであろうし、“定茶銘文”など書こう筈もない。いづれにしろ、雑事を風流に置き換える作法であって、双方を丸くおさめるてだてとして、“茶は同じ香を手まくらの右左”と一句を示したということなども、ともすれば、両家が道の右左に向い合っていたことによるという即物的で狭義なものに見られがちだが、どうも、そういう解説は風雅を損うもののように思えて仕方がない。

むしろ、この一句、“右左”は風土とみなした方が、句意または也有の心懐に添うような気がしてならない。

米の銘柄を“コシヒカリ”とか“ササニシキ”と呼ぶように、内津の風土にふさわしい茶銘の総称として“手まくら”が選ばれたのではなかったか。

両家に争いがあったか、なかったかは、別のこととして、この茶銘、まさしく也有の風流にふさわしいスケールを描いたと見るべきではなかろうか。

2. 資料の何のというほどのものではないが、これに関する記述が1つだけ、みつかっている。

幕末の文人、細野要斎の随筆『袂草』の1章に次のような記述がある。

<内津煎茶の銘は、横井也有翁より起れりとぞ。内津に長谷川善正俳名三止(後草人と改む)といふ者、也有翁の門人にて俳諧をこのみ、名府に借宅をも構へ、あるひは也有翁の前津半掃庵の長屋をも借りて、常に翁の膝下に遊び、内津へも請待せし事あり。

長谷川善正は医者也。金勢丸といふ薬を商ふ。内津妙見宮の東に、芭蕉翁と也有翁と暁台との三碑をたて、又一碑をも立たる男也。

此三止、手製の煎茶をまいらせければ、也有翁殊によしとて、手枕と銘を被下けり。是より三止かたのみにて手枕手枕とてもてはやしけり。三止が向へな杉浦治右ヱ門といふ者(杉浦治右ヱ門は元より茶師也)、是を浦山しがりて、又茶銘を望みける故、三止取次ぎて也有翁に願ひければ、也有翁やはり手枕にてよしとあり。其むね杉浦へ申しければ、それにてはそなたの誉を奪ふやうにて面白からず、あらたに銘をと申しけり。三止又々也有翁に願ひければ、さらば一句をとて

香は同じ茶は手枕の右左

と記して被下けり。杉浦歓びて、是を額に掲げて、手枕という看板を出したり。是内津手枕の起り也。是より種々の銘はじまり、梅咲山梅の月などもてはやす事にはなりたいと、今の善正(三止が子)語りぬ>

細野要斎は、天保15年と弘化3年と2度、内津へ出かけている。そのどちらでか、それとも別の機会だったのか、ともかく、茶銘“手まくら”のいきさつを、三止の子の、2代目の善正から直かに聞いている。

この話題、三止の子であると否とにかかわらず、あんまり嘘はなさそうに聞える。おだやかな語り口はおだやかな文脈を誘うかも知れぬ。要斎の文字はありのままをありにままに伝えて過不足がない。

ただ、“右左”の一句を、初語と次語が入れ違いになっている。2代目善正の記憶違いか、要斎の聞き違いであったかどうかはわからぬが、『袂草』の文脈からはこの方が人の心に素直になじむような気がしないでもない。

3. 細野要斎の文字は史実でも何でもない。温和な興趣の覚書の一片に過ぎない。それこそ題名通り袂の草として備忘の糧であったかも知れない。けれど、それを、誰が、どのように利用しようと後のことであって、要斎のあずかり知らぬことであろう。そして、それが日記を録すると同じに、夜半さらさらと書き流され、たとえ、誤聞や誤記があったとしても、それはそれなりに達識の文字であった。

ここでは風流人達の心やりが見事に伝えられている。心に適(かな)った交友の時間がおのづから重なり合っている。

三止の少年染みた駄々をこねる顔はどこにもない。茶銘の真贋を争う気配もない。誰が依頼して誰に与えられたかを問い質す必要などさらさらない。也有は一袋の煎茶の到来に舌鼓を打っただけであって、いささかも悶着をかもす様子はない。

最早、あらためて言うまでもなく、五風十雨ことごとく同一の風土の銘茶に、何の故に異銘を撰ばねばならぬか。そういう蝸牛角上のいさかいほどうとましいことはない。ともどもに繁栄することがどれほど望ましいかは、也有でない誰であろうともそう思うことであろう。たまたま一つの物産の品種の命名に当って、あれこれ思い患うのもまた世の常のことであろう。その時に際して、三止の友情、醒月堂の礼儀、加えて也有の一句、それらをそれぞれ重ね合せて行くと、いたずらな説明を挟み込む余地などまるでないし、句意はひとすじに3者の心をわたって、達人の言ったという“最後の証言は文芸にあり”というところへ落ち着きはしないだろうか。

で―― 事件も、いさかいもなかった名産“手まくら”は、也有や三止や醒月堂が望んだように、次第に発展して、“梅咲山梅の月”等がもてはやされ、明治に及んで、宮戸松斎編の銅版の『尾張名所図会』(明治23年刊)に、<東春日井郡の最も著名なる物産は第一陶器其他硅石、荏油、紋油、茶、甘薯等なり>

とあって、その茶は“手まくら”の系譜を引くものかも知れない。

大正期のこどもたち 白山村

井口泰子 本誌編集委員

端午の節句

5月は養蚕や麦刈り、田植えで忙しいこの地方では端午の節句は桃の節句に比べてやや軽い。それでも鯉幟(こいのぼり)は立てる。鯉は紙でつくられていろ。子どもが生まれるたびに鯉が増えて、一軒に大小10匹ぐらいもなびこうか。大きいものは9尺ほどもあり風が吹くとガワガワと大きな音がして、つばめが巣にもどらなくなった家もある。

ちまきはくぬぎの葉やすすきを何本も束ねたもので包んだ。その日、しょうぶ、よもぎ、わらによもぎを混ぜてなった縄を屋根に上げ、しょうぶ湯に入って邪気を払った。

火ぶり

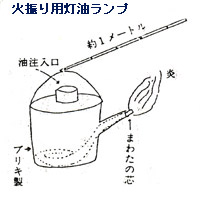

夏の子どもの遊びは何といっても魚つり。ふな・白はえ・あかも・せんべら・どじょう・うなぎ。一日中釣り暮らして夜も飽きずにうなぎを探した。夜のうなぎつりが火ぶりである。金物(かなもの)でつくったどんぶりほどの籠の中に山からとってきた松の古株の、樹脂のよく染み込んだ部分を細かく割ったものを入れて、2mほどの竿の先にぶら下げる。日が暮れるとそれに火をつけ農業用水へ行って水面を照らした。うなぎを見つけると叉簇で押えて捕まえた。ひしは長い柄の先に鉄刺が放射状に出たものである。石油が村に入ると火ぶりの火かごはやかんのような形のブリキカンになり、そのカンに石油を入れて、カンからいくつも出た口に火を灯すようになった。

村の家々からも夕涼みをしていると、蛍のとぶ畦道を行く火ぶりの火が2つ3つといつまでも見えていたものである。獲物なくして帰ると「行きは火ぶりで帰りは手ぶり」とひやかされた。

9月になって用水の水がいらなくなると、用水の上下をせきとめて水をかい出し、どじょうやうなぎをとるのも農繁期前の楽しみであった。

へぼつり

夏のもう一つの遊びはへぼつりである。へぼつりとは蜂の子とりである。蛙を捕まえて小さく裂き、その肉片に白い綿(わた)をひらひらとぶら下げる。それを竹の先につけて山へ入り雌松のあたりを歩いていると餌につられて蜂がくる。おもに地バチである。蜂が餌をとって巣にもどるのを子どもは肉片につけた白い綿を目印に追って巣をつきとめた。蜂が一つの肉片をもっていき、次の肉片をとりにくるまでの時間で、巣が遠くにあるか、すぐ近くにあるかがわかった。

巣はだいたい山の斜面の地中にあることが多かった。竹の筒に麦の糠(ぬか)を詰めて火をつけ、それを巣穴にさし込んで煙を吹きこむと蜂は窒息してしまう。充分煙のまわったころ巣を掘り出す。巣は灰皿ぐらいのものから3層4層と重なった大きなものまであった。巣の中の蜂の子をとり、家に帰って味御飯にしてもらった。

まりつき・お手玉

女の子の遊びはいつもまりつき、お手玉である。

おらが裏のちしゃの木に

雀が三羽とまって

一羽の雀のいうことにゃ

ゆんべござった花嫁ご

盛り飯三杯 汁四杯

それでも、まだ足らんとさ

お彼岸だんご七いかき

そうもよう食う人は

ようおかん、いっちょくれ

いくこといくが道しらん (小林克夫氏に聞く)

お知らせ

「郷土誌かすがい」配布書店

本誌は、3月、9月末頃に下記の書店で無料で受け取れます。

アオキ書店(如意申町字宮前)

石黒文化堂書店(西本町1)

伊藤書店(鳥居松町・藤山台店・西武店・清水屋の各店)

柏原書店(柏原町3)

春日井書房(八事町2)

三洋堂勝川店(勝川町7)

三洋堂高蔵寺店(高蔵寺町2)

秀才堂(神領駅前)

純正堂(松新町1)

上条文庫(上条町1)

鈴木書店(味美白山町1)

寺沢書店(坂下町3)

陶文堂書店高蔵寺店(中央台5)

徳川書店町屋店(町屋町黒福)

中野書店(神屋ネオポリス)

日本書房(岩成台9)

ヒラノ正和堂(カルチェ店。サンマルシェ店)

ヒラノ正和堂サンマルシェ店(中央台2)

藤村書店(東野町2)

ブックス カエル(気噴町北)

文昌堂書店(旭町2)

平和堂書店(美濃町2)

ミズノ書店(町屋町)

発行元

昭和61年3月15日発行

発行所 春日井市教育委員会文化振興課