郷土誌かすがい 第38号

平成3年3月15日発行 第38号 ホームページ版

- 信解品(たて23.0センチメートル よこ3.6センチメートル)

- 如来壽量品

(たて23.6センチメートル よこ14.5センチメートル)

伝道風筆 紺紙金字法華経断簡(市指定文化財)

信解品(2行切) 如来壽量品(8行切) 道風記念館

信解品は恒川了呂(つねかわりょうろ)の極札がある。了呂は古筆家第9代了意の高弟で、尾州付であった。如来壽量品は印面が不鮮明であるが、天保7年(1836)の和漢書画古筆鑑定家系譜によれば大徳寺真珠庵宗玄の極札であろう。宗玄は一休和尚の法孫で三級と号した。

この2葉は同筆と思われる。法華経は数多く書写せられたので、直ちに同一具と断定することはできない。道風筆と伝称せられるによっても明白なように、極めて優れた和様写経である。大 久 辻 未の最後を長くのばす特色は、伝光明皇后筆烏下絵経などと近似している。書写年代は明確でないが、白点も加えられており、平安中期の和様成立期のもので、10世紀後半すなわち道風の晩年あたりであろう。

久曽神昇 道風記念館顧問

ムラの生活

神屋地区の変貌 神屋工業団地の建設を中心として

小沢恵 本誌編集委員

神屋地区の概況

ヤマトタケルノミコトにまつわる伝説など歴史的にも由緒ある神屋地区は春日井市の北東部に位置する。この地区も春日井市の住宅都市化の傾向にもれず、昭和40年代以降急激な変貌をとげてきた。神屋地区の中央部付近にある国道19号や内津川に沿う中心部地域の変貌もさることながら、標高100~145mの東西丘陵地地域の変貌は、まさに目を見張るものがある。

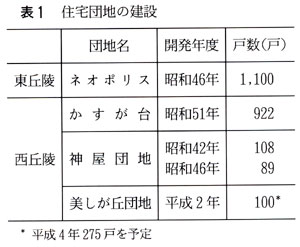

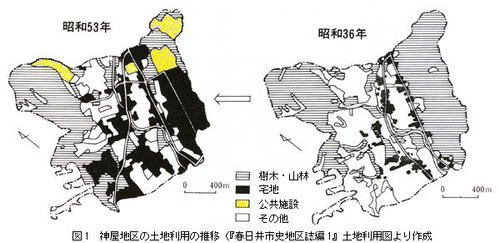

この丘陵地域の変貌のまず第1の理由はなんといっても住宅団地の建設である。西側の春日井ネオポリス、東側のかすが台、県営神屋団地、そして、一番新しい美しが丘団地と、次々に昭和40年代から開発・建設されてきた(表1)。これに伴う人口増で、坂下小学校から独立した神屋小学校が、昭和54年内津川沿いに建設開校されている(図1)。

第2の理由は、愛知県の心身障害者コロニー(昭和43年)や市の清掃工場(昭和36年操業開始)など、かなり規模の大きい公共施設が建設されたためである(図1)。

そして、第3の理由は、春日井市として初めての大型の工業団地の建設がされたためである。

以上のような開発で、丘陵地の様相は一変した。昔の面影を残すところは、ほんとうに一部に限られてきたわけであるが、ここでは、一番新しい開発といえる工業団地の建設について詳述してみたい。

神屋工業団地建設の経緯

春日井市は周知の通り、昭和30年代後半から昭和50年代初めにかけて、住宅都市として急激に発展した。昭和50年代に入って、その勢いは鈍化したが、そうした中で、住工混在化現象に伴う環境悪化の問題が市内各所に発生してきた。春日井市は「活気に満ちた豊かなまちづくり」という基本構想のもとに、産業振興をかかげる一方で、こうした市内における問題の解決を図る必要性が出てきた。市はこうした住工混在の解消をはじめ、市民の雇用拡大、固定資産税等の税収の確保、市内の工業への波及効果による市内産業の活性化などをねらいとして市商工会議所の要望もあり、工業団地誘致を推進することとなった。

こうした市の動きの先がけとして積極的に活動したのが、商工会議所である。昭和49年頃、工場用地不足から市内企業の市外流出がみられるようになったため、市に対し工場用地確保の要望を提出している。そして、昭和51年と52年に、工場移転希望動向についてアンケートを市内事業所を対象に実施した。

第1回目の調査で256社が移転希望するなど、かなりの事業所が移転希望していることがわかった。昭和53年には、工場団地建設準備委員会を設置する一方、市に対し工場適地取得について陳情したりして努力した。しかし、なかなか建設の見通しが立たず、昭和57年11月一旦断念し、準備金の積立を返却するまでになった。

ところが、翌年の昭和58年6月、愛知県は突如小牧市境で市の北東部に位置する神屋地区に内陸団地造成事業計画を決定したのである(図2)。それに伴い商工会議所などの働きかけで、工場用地化の動きは急激にすすみ、再度24社の事業所で工業団地建設準備委員会を発足させ、具体的に工業団地建設に向かって動き出した。

第1期神屋地区開発事業の経緯と実際

昭和58年度、愛知県によって開発決定した神屋地区工業用地は、県有地が8割を占めていたので、残り2割の民有地を地元春日井市(工業立地対策室を中心に)が買収を昭和58年から60年にかけて行った。そして、昭和59年12月から61年3月にかけて、愛知県企業庁が工業用造成工事を実施した。

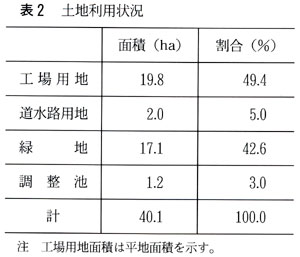

総開発面積は、40.1ヘクタール、その内工場用地面積は、国土保全の関係から43パーセント弱を緑地として残し、約50パーセントとなっている。斜面が多いため、分どまりも多くなっている。造成事業費は、およそ50億円の規模であった。

次に立地企業について述べてみたい。

国道19号や中央自動車道の小牧東インターを近くにひかえた交通の便の良さに加え、景気上向きの好条件も重なって、地元企業だけでなく立地を希望する企業がかなりの数にのぼった。地元春日井市の要望を踏まえながら、愛知県は大手企業トヨタ自動車(トヨタホーム)を含む5社1組合の立地を決定し、造成地を分譲した。

特に、トヨタ自動車の住宅事業部門であるトヨタホーム春日井事業所は、従業員500人を越える大規模工場で、年間2,000棟の生産能力を有している。この事業所の立地理由は、広大な工場用地が確保できたこと(14ha)、そして先程述べたように、東名、名神、中央の高速道路を間近にひかえて、交通の便が良かったことが大きな要因であった。地元春日井市も大きな期待を寄せている企業の一つであろう。その他の5社も同じような理由から、名古屋などから事業拡大させて立地した優良企業ばかりである。

一方、春日井市工業団地組合は、市内の中小企業が、市の当初のねらいであった住工混在の解消のために集団化したものである。先程も述べたごとく、春日井市にとっても、初めてのことであり、企業にとっても、長年の夢がようやく実現したものといえる。これまで立地していた住工混在下での騒音、振動などの公害問題の解決が図れる一方、生産基盤の確保、すなわち工場規模の拡大や施設、設備の増設の実現ができる点で、大変メリットも大きいといえる。昭和59年3月の工業団地建設準備委員会の設立時には、20数社の組合参加希望があったが、実績・経営状況・将来性など、県や中小企業事業団によるさまざまな企業診断など設立経過の中で、自ら脱退する企業もあらわれ、最終的には13社となり、昭和61年5月、愛知県知事より協同組合の正式な設立認可を受けるにいたった。昭和61年9月には、愛知県企業庁より工業用地の正式な譲渡を受ける一方、国の昭和62年度高度化資金の借り入れを申請した。そして、昭和63年3月第1期建築工事を完成、平成元年3月第2期建築工事を完成した。それと同時に、操業を開始し、昭和63年には組合全体での売り上げは、約73億円、平成元年には130億円と順調に企業拡大に向け生産活動をはじめている。

第2期神屋地区開発事業の概要

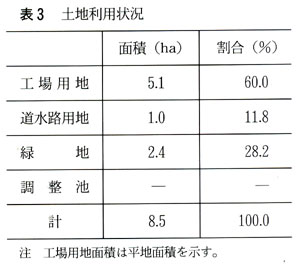

第1期の苦難に比べ、第2期は順調にすすみ、昭和61年度に開発決定された。規模はかなり小さく8.5ヘクタールである。第1期の用地と隣接はしているが、民有地が多く、買収にあたっては、かなり苦労があったものと予想される。そして、平成元年2月より愛知県企業庁により造成工事がはじめられており、今春完成予定である。工場用地は全体の60パーセントである5.1ヘクタールの計画である。造成事業費はおよそ17億円である。

ここに立地する企業はすでに昨年決定されている。今回は組合形式のものはなく、希望企業の中から、愛知県企業庁により選定された。地元企業を中心に、名古屋からも新たに進出・立地した企業である。

終わりに

以上みてきたように、神屋地区の変貌は著しいものがある。特に、新しい工業の推進のあり方を示す神屋工業団地は、春日井の産業振興の指針を示すばかりでなく、他地域等のモデルケースとして意義深いものがある。順調な生産規模の拡大が期待される。今後は、さらに新しい工場用地の確保に向けた働きかけが、春日井市などを中心に進められるだろう。

いずれにしても、環境保全を大前提とした開発が進められることをのぞみたいものである。

郷土の自然

春日井の野生蘭2

右高徳夫 春日井市立神屋小学校長

サギソウの栽培

(1) サギソウの水ごけ植え

いろいろ工夫されているが、次の2通り位であろう。1つは、水ごけだけをつかう。もう1つは、粗砂と赤玉小粒を主として、これに水ごけを加える。後者の方がしまつがよいといわれるが、手軽のため私は前者をおすすめする。要点は、新しい鉢、新しい水ごけで毎年植え替える。球根は無病の場合は別として、植える前、殺菌剤に数分間球根ごと浸してから植えること。もちろん、ダイセン又はベンレートなどがよい。水ごけで軽めに包んで、これを鉢内に並べる位でよい。間隔は、4~5センチメートルとし、その隙間もごく軽くつける。これを並べればよい。

- 鉢からとり出し、根についた古い水ごけをきれいに取り除く。

- 植える本数により鉢の大きさを決め、底にゴロ土を3センチメートルほど入れてから水によく浸した新鮮な水ごけを3~5センチメートル敷きこむ。

- サギソウの新根をいためないように注意しながら、新鮮な水ゴケでつつむ。

- 包んだ苗を前記の鉢の中に適当に配置する。

- 鉢の空間に水ごけを耳たぶ程の固さにつめ、鉢ごと水に浸し、水を十分に含ませる。2~3日間日陰に置いてから、日当たりのよい棚に置く。

(2)植込み後の管理

日射は、午後の西日を避け、通風をよくしてやることが大切である。施肥は、新しいこけを用いれば、それだけで充分であり、なまじ行うと、とかく病葉を生じやすい。施肥をじょうずに行えば、球根は肥大する。水は毎朝たっぷりやるほうがよい。

(3)繁殖

繁殖は、分球による方法が普通であるが、種子による方法もあり、これは、新しいものの作出に利用できる。播種期は降霜のなくなる頃がよい。

セッコク

昭和19年5月、村の人々と内々神社へ参拝に行った。神社境内には千年以上も経った杉の大木が林立していた。太いことに驚いて子どもたちで手をつなぎ輪を作った。6人でちょうど木を囲むことができた。見上げると、幹の梢あたりにセッコクの大きな株が寄生していて、白っぽい花を見事に咲かせていた。年配の人が「あれは“ラン”という植物じゃ」と教えてくれた。昭和34年9月26日夜、この地方を襲った伊勢湾台風で、これらの大杉は全滅してしまった。

昭和40年頃は神社裏の桜の木の枝や岩場の上部にわずかに残っていたが、その後の野草ブームでほとんど採集されてしまい、現在は、岩場にほんのわずか自生しているのみである。これは、春日井市内唯一の自生地であり、絶滅させないためにも保護対策を講じる必要がある。

おわりに

今回の調査で、大量のサギソウ自生地も、住宅団地計画地内であり、やがては絶滅をよぎなくされるであろう。

内々神社裏の岩場にわずかに繁殖しているセッコクは、心ない人に採集されないよう、早急な保護対策が必要である。わずかな地域に残るカキランも、その土地が造成されつつある。豊富に自生しているシュンランですら、その多くが採集されている今日、春日井市の東部丘陵地域は、本市に自生する野生蘭の貴重な標本地区ともいえよう。今後、これらの植物への保護対策と、市民の保護に対する関心と協力が必要である。

春日井の野生蘭

春日井の農具

波多野完嗣 民俗考古調査室主査

農具 農民のよき伴侶

日本で米づくりが最初に行われたのは、今から2,300年前、弥生時代といわれています。以来米づくりは、日本の農業の根幹をなし、人々の生活もまた米づくりを中心に営まれてきました。今に残る年中行事の多くが、農耕儀礼であることからも、いかに日本人が米づくりにかけてきたかが分かります。

そこで、春日井市民俗考古調査室では、平成元年度、民俗特別展として「米づくり」を取り上げ、市民の方から寄贈いただいた数多くの農具を展示しました。そして、それらは今も市民文化センターにおいて見ることができます。

現在、米づくりを始めとする農業は、機械化・動力化が進み、さらに、化学肥料や農薬の使用によって、その姿を大きく変えました。しかし、ここに展示した農具は、ほとんどがそれ以前のものであり、当時の厳しい農作業の様子をうかがい知ることができます。

農具についていえば、鍬とか備中など、すでに弥生時代においてその原型を見ることができるものもありますが、多くは、やはり長い歴史の中で、より効率的に作業ができるように様々な改良や考案が行われ、今日に至っています。

また「一里違えば、鍬が違う」といわれるように、その土地の条件によって同じ道具でも形状が異なり、例えば鍬などは、全国で200種類以上に及ぶといわれています。

また、ある地域では鍬を使うのに、別の所では鋤を使うといった事実もあります。

そこでここでは、足元を固める意味からも昔、春日井市域で使われていた農具(今回は田起こし、代かき道具)を取り上げ、どんな道具を使っていたか、また、その歴史や使い方について見てみたいと思います。

春の作業

春、菜の花が咲き、やがて麦の穂が出そろう頃になると、米づくりが始まります。

昔は、冬の間、多くの水田で畝をつくり、麦(主に裸麦と小麦)をつくっていたので、麦刈りが済むと急いで畝をこわして田植えの準備をしなければなりません。これを「麦田こわし」または「麦田起こし」といいました(畝をこわすこと)。

麦田こわしは、明治の終わりまで普通の備中より刃の長い麦田備中(大備中ともいう)を使っていましたが、大正になって、はねくり備中が考案されるや急速に普及し、昭和30年代に耕運機が現われるまで、これが使用されていました。

今も古い農家の小屋などに行くと、使われなくなったはねくり備中をよく見かけます。

麦田こわしが済むと、今度は、主に備中とか馬鍬(牛馬を飼っている家)を使って、土を細かく砕きました。これを「小切り」といいますが、省くこともあったようです。

そして、田植え前に田に水が入ると、「代かき」といって、備中、こまざらや代すり、代かき馬鍬などを使って田を擦り均しました。道具は、地域や家によって異なっていましたが、土を柔かくしないと、指が痛くて、とても苗を植えることなどできません。

一方、苗田の方は、冬の寒いうちに起こしておき(土を凍てさせると砕きやすくなる)、4月苗代の準備、八十八夜の頃(5月初め)に籾まきをしました。

やがて発芽し、40日程度で田植えができるまでに成長しました。

「田起こし・代かき」道具

鍬

鍬は犂とならんで農具の中心を成すもので、古くから田畑を耕したり、畝をつくったり、畦(あぜ)ぬりをしたり、様々な用途に使われました。

鍬はその機能によって柄と刃の間の角度が異なり、打ち鍬(60~80度)、打ち引き鍬(50度前後)、引き鍬(40~45度)の3種に分類されます。

また、鍬をつくる材料によって、風呂鍬、金鍬に分けられますが、金鍬は、関西では明治、関東では大正時代(関東では大正鍬という)につくられるようになり、一般には、昭和になって豊富な鉄板をプレス加工により量産可能になってから普及したものであります。

従ってそれ以前は、風呂という木製の刃床部に鉄製の刃先をつけた風呂鍬が使われていました。

備中鍬

この地域では「備中三丁に鍬一丁」といわれるように、鍬より備中の方が多く使用されました。(江戸時代、愛知は備中の生産が一番多かったといわれている。また、全国的な使用では鍬の方が多い。)

備中地方で最初につくられたといわれ、江戸時代の後期(享保年間)以後、各地の資料に現われてきます。ただし、その原型に近いもの(股鍬)が弥生時代の遺跡から発見されていますが、その関係については今一つははっきりしていません。

いずれにしても、江戸中期の農書には出現していないのです。

備中は、刃が細くて、土が付着しにくいので、水分の多い粘質土(水田)を耕すのに特に都合が良く、農家に普及していきました。

鍬では打ち込むのに抵抗が大きく、また、刃に多くの土がついて能率が上がりません。

なお、備中には2本刃のものから3本、4本といろいろありますが、市内では、4本刃が一般的でした。

はねくり備中

備中という名がついていますが、使用法からいえば鋤の一種であり、別名機械備中ともいいます。

大正の初め、名古屋市守山区大字吉根の柴田金次郎氏が、農閑期を利用して桶屋を営み、行商をしていましたが、そのおりヒントを得て、春日井の中切村の鍛冶屋、横井由太郎氏に相談、何回目かに完成したのがその最初といわれています。

由太郎氏の孫にあたる勝二氏(現在、勝川かじ由金物店)に話を聞くと、以前店に、はねくり備中の図面(当時のものは柄が1本であったという)と特許に関する訴訟の書類があったということですが、残念なことに、最近紛失したそうです。

また、柴田金次郎氏は、いろいろ考案してはつくることが好きな人だったといい、この農具が、この地方独特のものであったことと考え合わせると、なかなか興味の湧く問題であります。

いずれにしても、極めて独創的な農具であり、足の力を利用することにより、これまでの麦田備中よりはるかに能率的でした。

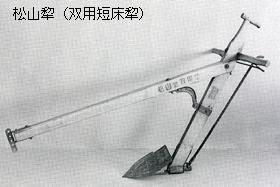

犂

牛馬に引かせて田を起こす道具を犂といい、洋の東西を問わず古くから使われてきました。

犂は、その形態によって長床犂と短床犂と無床犂とに分けられます。

長床犂はどちらかというと浅耕用の犂で、安定性は良いが深く耕すことができないという欠点がありました。また、無床犂は深耕には向いていますが、安定性が悪く、操作が難しいという欠点がありました。

米は深く耕し、肥料を多くやれば収穫が増えます。

そこで明治になって、熊本の大津末次郎、長野の松山原造、三重の高北新次郎らが、それぞれ両者の長所を合わせ持った犂の改良、研究に取り組み、やがて世界でも最も優秀な短床犂を完成しました。

なお、犂の刃先が左右に変わり、どちらにも土を起こすことができるものを双用犂、片方しか起こせないものを単用犂と呼んでいます。

こまざら

田起こしが済んだ後、小切りといって土を細かくかき砕いたり、田に水を入れた後の代かきに用いたりします。

こまざらは、柄の先の部分が全部鉄製で、備中の刃を短くしたような形をしています。刃の数は、4~6本が普通です。

場所によっては、もっと小型で4本刃(先が尖っている)のものをこまざらという所もありますが、これは普通水田では使われません。

代すり

田すり、代かきとも呼ばれます。田に水を入れた後、土に粘りを与えるため、また、田植えがしやすいように、田を擦りならすのに用いられます。

こまざらと違う点は、刃が薄く、ちょうど鎌の先のような形をしている点にあります。

地域によって、こまざらを使う所と田すりを使う所があるようです。

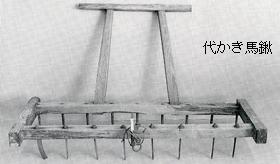

代かき馬鍬

代かきは、牛馬を利用して行われることもありました。様々な形をした馬鍬(砕土機)を牛や馬に引かせ、土を細かく擦りならしました。

その外、人力用のものもあり、それは、1人が前で引き、もう1人が後ろから押して使用しました。

刃は回転式になっています。

以上、代表的なこの地域の「田起こし、代かき道具」について取り上げてみました。もちろん、この外にもあります。機会があればその他の道具も含めて調べてみたいと考えています。

東春日井郡役所倒潰

梅村光春 本誌編集委員長

大正元年9月22日夜半より翌朝にかけて姫路付近より舞鶴に至り、日本海岸沿いに北上し、奥羽地方を横切り、オホーツク海へ抜けた暴風雨は、県下各地に甚大な被害を与えた。

この台風について愛知県測候所は次のように発表した。

自9月22日 至9月23日 暴風雨気象観測

大正元年10月2日愛知県測候所発表

前段若干略……県下に於ては22日午后7時過ぎより南東の強風となり、夜半に近づくに及んで気圧益々急降下し、23日午前2時よりは愈々吹荒み、雨又た之れに随伴し、午前4時には颶風となり、午前5時までは最も猛烈を逞し、午前4時40分最強風速度1秒時40米3を測り、烈風以上の吹荒れなるは、22日午后9時より23日午前9時まで12時間の長きに亘れり、同10時天候回復し、晴天となれり。

この台風による県下の被害状況は、9月25日の扶桑新聞によると次の如くである。

- 名古屋港突堤及び稲永新田堤塘の決潰21ケ所。延長1,222間。

- 南陽館倒潰 6人圧死。

- 丹羽郡で住居955戸全潰。半潰291戸圧死6人。

- 中島郡で住居全潰267戸。

- 挙母で圧死4人。住居全潰144戸。

- 渥美郡で瓊港丸沈没(34人乗組20人救助)。

- 名古屋港浚渫船旭丸覆没。4人水死。

- 県下小学校34棟全潰。

- 東春日井郡役所倒潰。

- 蟹江の町民1,500人罹災。圧死8人。日光川、木曽川決潰。

- 稲作85,800町歩被害。約8,338,100円也。(内、東春日井郡は6,329町歩で447,349円也。となっている。)

この時倒潰した郡役所は、東春日井郡だけで、勝川町の中屋敷2の375の4(勝川町の地籍図によると、太成寺より北西へ向かう道が旧下街道(国道19号)と出合うところで、現在の勝川町3丁目の信号のある北側の地点)に明治35年7月に落成したもので、完成して10年程の県下の郡役所の中では最も新しいものであった。

明治7年10月1日、第3大区重立役会所を事務所と改称し、春日井郡勝川村太清寺内に置き、同11年太政官公布第7号に依って12月27日春日井郡役所としての事務を同寺内旧事務所において開始した。

明治13年、春日井郡を東西の両郡に分けた際、東春日井郡役所と改称した。愛知県が郡庁舎移転、新築案を県会に提出した際、西春日井郡役所は新築されたが、東春日井郡役所は、太清寺をそのまま借用する形ですえ置かれた。明治28年に至り、太清寺より返還の要求があり、11月の県会で東春日井郡役所新築が議題として提出された。その趣意書には「東春日井郡役所は、従来寺院の建物を仮用せる処、地方有志者において敷地および人夫を寄附し新築を切望するのみならず、該建物は狭隘にして執務上不便少なからざるによりこれを新築せんとする。」とあって、建築費3,202円47銭6厘を計上してあった。この時の会議の模様は次のようである。

磯貝浩議員(愛知郡選出)

東春日井郡の町村長集会所を昨年県税より5~6百円支出して建築した筈なのに、本年また新築を発案されるとは解しがたい。郡役所新築を急に思いついたのかどうか承りたい。

岩男書記官

集会所は県の建築に係るものであったが、24年の大地震の時倒潰したので、近年新築した。然るに郡庁舎を新築するまでとして寺院を借りておる。その構造は官衙として不適当であり、他の郡役所は悉く新築成ったので東春日井郡役所を新築することとなった。集会所も移築するので不用とはならぬ。

脇屋義純(県属)

第1は、県当局が新築の必要を認めた。

第2はその敷地、人夫等は地方有志者より寄附の申出があったので新築の案を発した次第である。

磯貝議員

地方人民が、その必要を感じ自ら敷地および人夫の寄附を出願したので建築するに至ったのか。

脇屋県属

理事者が新築必要を認めたのは今に始まったことではない。他の郡役所が新築したのに東春日井郡のみが依然として寺院を借家し置くに忍びない。今日まで経済上その運びに至らなかったが29年度に建築することは相当と認める故である。地方有志者はその不便から寄附を申出たのである。

と質疑応答を重ねたが、磯貝議員より「然らば理事者が必要と認めた設計費には、敷地も人夫賃も含まれているか。」と追究したので脇屋県属から、敷地と人夫の寄附を見込んで積算してあると答えたのち、吉田甚平議員(海東郡選出)が「小牧町およびその附近の町村長達が連署して敷地および建築費を寄附するとの願い出があるが如何。」と質問した。これに対し岩男書記官は「請願書は既に却下した。その理由は官庁の所在地を人民の希望によって変更すべきでなく、位置はすべて県庁の意見によって定めるのである。」と答えている。この時内田慎一議員(葉栗郡選出)は突然立って「東春日井郡役所建築費を削除したい。新築について郡内でいろいろと紛議があるようであるから、これを決すれば彼是となお紛議を招くから甚だよろしくない。」と発言した。これを機に次々と賛成の声がおこり同志者の起立を求めたところ過半数で新築案は否決されてしまった。

審議経過はざっと以上の如くであったが、唯一人も反問するすきもなければ、理事者としても原案支持発言の余裕もなく、傍聴席にいた郡役所誘致運動者もただ呆然とするのみであったという。この時敷地並びに地盤築立人夫の寄附申出人は、丹羽正雄氏外16名で個所は勝川町字中屋敷地内、3反3畝11歩人夫のべ2,802人分、費用8分見積合計990円42銭であった。

その後しばらく静かであったが、再び太清寺より返還の請求があり、何時までも寺院を仮庁舎とするわけにもいかず、明治31年の県会で、寺院を出て借家したい旨の討議がなされたが否決された。明治32年、再び移転建築費6,582円が計上され提出された。

これが4年ぶりに予算化せらるるを知った小牧町では、この敷地、建築費とともに寄附して郡役所獲得の願望を達せんと猛運動を起こした。また勝川町では小牧町に渡すことは甚だ不名誉なことのみならず将来の繁栄にも影響するというので、所要敷地の無償寄附を申出て小牧町に対抗し、再び先年のような紛議をくりかえす気配があった。

明治32年12月13日(県会代7日)

林鍬治郎議員(東春日井郡選出)

東春日井郡は、従来寺院を借上げているので、役所としては不充分である。以前に県会が新築費用を決議するとき、当時郡内がまとまらず敷地について種々運動があったため今日まで延びている。このため不便甚だしく郡民が当局に迫ってこの議案が出た訳であるから諸君においてもよろしく賛成を望みたい。

日比野昇義議員(中島郡選出)

敷地代金が計上してないが、寄附はあるのか。

脇屋義純県属

敷地は勝川町において相当の地を寄附するということになっておる。他が郡役所を歓迎するからといって、その場所に位置を変更することはない。

石田養助議員(丹羽郡選出)

勝川町は郡の南部に偏し、小牧も北部へ寄っている。同じことならば、敷地及び建築費を寄附する地へ定めた方が県費の節約にもなる。先年のように運動がおこり、とりあい、その都度案を撤回するようなことは今回はしないか。

脇屋県属

郡役所は勝川町と定まっているから、この位置を変更することはない。歎願や運動が出て来たところで断じて変更はしない。

石田議員

断じて変えないとのことだが、知事の意見で郡民の意向を無視してよいものかどうか。

脇屋県属

郡民の意向で位置を転々とさせることは、遂に停止するところがない。知事もかたい決意だ。

石田議員

断じて動かぬというなら法律か規則か何かあるはずだ。郡民が不快を感ずるに拘らず位置を動かすことは絶対にできぬというのか。

と執拗に追及したが、採決という者、異議なし、という者あって、日比野半次郎議員(東春日井郡選出)はじめ5名の委員付託となった。12月22日審議を再開し、修整意見が出されたが賛成する声なく、原案通り可決確定した。

このような経過を経て東春日井郡役所が建設されたのは明治35年7月であった。

さらにこのたびの倒潰である。既にその位置が不適当の声があった折りから、今回の倒潰を機として移転問題がまたももち上がった。

まず小牧町がその運動を起こせば守山町も瀬戸町も無関心ではなかった。また、勝川町では従来の関係から他町に譲ることを欲せずそれぞれ敷地及び建築費の一部を寄附することを条件として激しい奪い合いが始まった。県当局は、曽っての勝川、小牧両町の紛争の二の舞いを慮って特に位置を指定せず、郡部会号外第一号議案中に移転改築計画を織り込んで提案した。最終日の本会議で寺本千代太郎委員長(海東郡選出)は号外第一号議案は調査の結果原案に賛成としたが、委員会は条件を附すると述べた。「東春日井郡役所は、この頃の暴風雨の際、倒れたのであるが、地方の模様は敷地はもとより建築費の一部をも寄附して、なるべく便利な地に移したいとの希望があり、既に議長の手許にも陳情書が出ている。経費多端のおりからであり、寄附あらばその地を選んで適所に建築されるよう当局に希望する。」というものであった。

異議を唱えるものはなく委員長報告どおり可決したが、この時山本武五郎県属より

「金額中敷地購入費は追って敷地選定の上適当なる位置を定めることになっているので、例によって土地買い入れに関する権限は参事会に委任されるよう願いたい。」と述べ、金原議長はこれを議場に諮り、異議なく決した。当局は、各希望町の運動の隙を与えず県会終了と同時にその位置を勝川町字東八田山と指定し、翌大正2年1月22日郡市参事会で敷地買い受けを議決した。この場所は、勝川駅より北方にのびる道路の左側で十字薬局のところを左手に入り、現在は勝川幼稚園となっているところである。建築費は10,709円。

号外第三号議案

不動産売却の件(原案可決)

左記不動産は不用に属するを以って之を売却するものとす。

東春日井郡勝川町字中屋敷二の三七五の四

反別 四畝三歩 外七筆(省略)

合計 三反六畝六歩

此見積価格一0八六円

〔説明〕

東春日井郡役所移転改築のため、従来の敷地不要に属するを以って、これを売却せんとするに由る。

郷土散策

白山信仰7

村中治彦 春日井郷土史研究会員

外之原白山神社の事

岐阜県多治見市境にある牛臥山(標高380メートル)が西へ張り出した尾根の末端部に外之原白山神社がある。

都市化の進んだ春日井市の中で、山村の素朴な神社の面影を伝えている数少ない例の一つである。

参道の入口は県道鹿乗・西尾線が鯎川を渡る天王橋の脇にあるが、近年ニュータウンからの初詣の人が増えて、入口がわかりにくいとの声が聞かれるため、このほど参道の入口に案内板を建てることになったという。

当社は菊理姫命を祭神として、延長元年(923)の創建と伝えられている。

『張州府志』には、「白山祠在外原村、里老伝云、醍醐天皇延長元年建之、然失社伝、按神名式従三位訓原天神、不知所在、或以為井関村栗原天神、然外原訓原、字様相近、且鎮座久遠、恐是然不可臆断」とあり、『尾張志』にも同様の記述がある。

当社の由緒については社伝が失われている上に、伝えられる創建年代が古いところから様々な推測が生まれる。

- 養老2年(718)創建と( )伝えられる隣村白山村白山社の影響を受けて建立された。

- 外之原は昔、落武者が住みついた集落であるとの伝説があり、隣村の美濃国小木村には木曽義仲の重臣今井兼平の墓がある。今井一党は白山神を信仰していたといわれている。

- 高蔵寺古窯で須恵器を焼いた帰化人の工人集団の子孫が祀ったものであろうか。

- 道樹山の沢水を源流とする鯎川がすぐ下を流れており、この地区の水田は鯎川の水を利用して開かれたところから、農業神としての水分神・河川神として白山神が祀られたのであろうか。

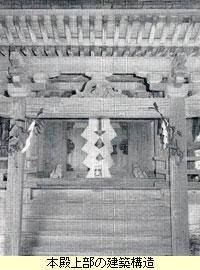

ところで、『高蔵寺町誌』によると、当社の社殿の建立年月は不詳であるが、5、6百年以前のものとの伝説があるという。

『尾張徇行記』に「白山祠在同村、永正五戊辰僧順智勧請之」とある。永正5年(1508)では年代にやや違いがあるが、あるいはこれに当たるのかも知れない。

社殿は間口1.8m、奥行1.22m、向拝は、柿葺の所謂一間社流造で正面と左右に高欄を配している。

「流造」とは、切妻造平入の母屋の正面に同じ桁行長さをもつ庇を取付け、母屋の屋根と庇の屋根をひと続きにした結果、切妻屋根の前面が背面よりも長く延びた形式である。

当社の場合、前面が2m、背面が1.25mとなっている。

社殿は、床下や屋根の辺りを度々補修しているが、柱、斗供、蟇股、地垂木、高欄、彫刻等は建立当時の形を伝えているように見受けられる。

このように良好な保存状態を保った理由としては、山陰の小規模な社殿で、風雨に強く晒されることが少なく、大正14年より社殿の被いの屋根が設置されたことなどがあげられる。

かつて、当社殿には、寛延2年(1749)8月奉献の一対の狗犬があったが、盗難にあって行方不明になった。その後、様々な人の手を経て、現在では県陶磁資料館の狗犬展示室に保管されているという。

また、当社の御祭神は、白色のもの及び幟を忌み給うとの伝説から、外之原では幟を一切立てず、白馬・白鳥を飼わなかった。現在でも土地の人はこれを守っている。

なお、秋の大祭に奉納される獅子神楽は、同種のものとしては市内に残る唯一の民俗芸能となっており、外之原獅子神楽保存会の方々により伝統が守られている。

発行元

平成3年3月15日発行

発行所 春日井市教育委員会文化振興課