郷土誌かすがい 第31号

昭和62年9月15日発行 第31号 ホームページ版

台付有蓋短頸壺(だいつきゆうがいたんけいこ)

旧国道19号を内津に向う途中の左手に、西尾の集落がある。その集落の北方、谷地形の取っ掛かりに欠ノ下古墳があった。昭和6年、新田の開墾により壊されるまでは、子供の出入り出来る程の開口部があり、石室もしっかり残っていたという。現在では数個の残石により、その跡を確認出来る程度である。

こうした横穴式の石室は、一般に5世紀代(古墳時代中期)に現われ、地域によっては8世紀まで続くとされるが、当地方での出現は6世紀代まで降る。欠ノ下古墳は、その期のもので、少なくとも当市における横穴式石室の初現と考えられている。横穴式石室の採用と、新しい焼成法による須恵器の登場が、ほぼ同時期である筈なのに、何故か東海地方では両者が一致しない。たとえば、名古屋東山地区を中心として、5世紀後半には須恵器焼成の窯が現われるのだが、この期の古墳は横穴式以前の粘土槨・竪穴式石室の伝統が続くのである。こうしたズレが何によって生じたのか、興味を惹く問題である。

欠ノ下古墳は消滅したが、石室内に副葬されていた多くの須恵器のうち、この台付有蓋短頸壺だけが西尾小学校に保管され、そして市に寄贈された。無キズの優品だが、それ以上に資料的価値の高いものである。

大下武 市文化財保護審議会委員

郷土探訪

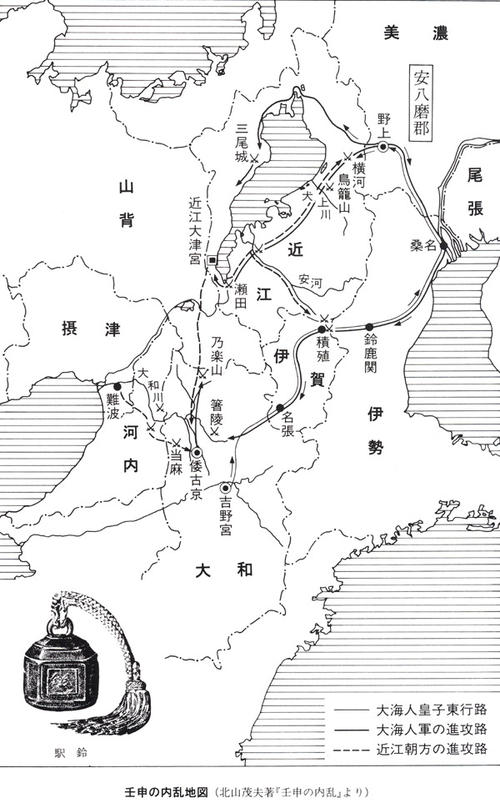

勝川廃寺3 壬申の乱と白鳳期寺院

大下武 市文化財保護審議会委員

飛鳥期に比し、白鳳期の地方寺院はその数において驚くべき増加を示す。これは単に仏教の地方伝播の趨勢として片付けられるものではない。同時期の勝川廃寺を考える際にも、当然考慮されなければならぬ問題である。

一般には、かつて地方豪族の勢力の指標であった古墳が、その後期に至って新しい権力の象徴としての寺院建設に向った、とされる。

たとえば、その第1波を大化改新前後に置き、第2波を680年代、すなわち白鳳期寺院建設のピーク時に求める見解(『飛鳥白鳳の古瓦』稲垣晋也・奈良国立博物館編)がある。恐らく東海地方の古寺院は後者に該当するのだが、それは「氏族間の競合関係、中央権力の介在の仕方等」によって解明されなければならぬ課題などである。無論この場合、具体的な歴史事象としては、「壬申の乱(天武朝の確立)」を指している。そこで今、勝川廃寺、あるいは当地方の白鳳期寺院を、壬申の乱との繋りにおいて検討してみたい。その為に、「乱」それ自体の素描から始めようと思う。以下日本書紀の記述をもとに、特に地域とのかかわりを追ってみたい。

【671年・10月】 病床の兄天智帝と対面した大海人皇子は、出家して吉野へ引退することを求め、許された。

【同年・12月】 天智帝崩御。

【翌672年・5月】 皇子の舎人(とねり)(側近)である朴井(えのいの)連(むらじ)雄(お)君(きみ)が皇子に向い「私事で美濃まで参りましたところ、近江朝廷が、天智帝の陵墓を造ると称し、美濃・尾張の国司に命じて、人夫を徴発しています。思うにこれは陵墓造りではなく、兵を起こす為のものです」と申し上げた。また他の一人は「大津京から飛鳥古京へ至る途々に監視人が置かれています。特に宇治橋の守衛は、皇子側の舎人の動きに目を光らせています」と申し上げた。

壬申の乱前夜の緊迫した場面である。ただいずれの記述も、戦に勝利した大海人皇子側から書かれたものである点、留意しなければならない。

野村忠夫氏は、この朴井連の美濃行きについて、私用で行ったとすべきではなく、「大海人皇子の密命を帯びた」下向であって、「大海人皇子の私領地的な湯沐(ゆの)邑(むら)(今の大垣市を含む辺)との連絡にあたった」ものと推測されている(『古代の美濃』教育社歴史新書)。これは当然の指摘であって、一体に壬申の乱、或はそれに至る経過の中で、近江朝廷側が大海人皇子を積極的に排除しようとした形跡は全くと云ってよい程、見当らない。

たとえば、病床の天智帝が大海人皇子の野心の有無を試したとする記述ですら、蘇我(そがの)臣(おみ)安麻呂(やすまろ)の疑念さえなければ、大友皇子への協調要請に対し、大海人皇子側が一方的に拒絶したとも読み取れる。現実に天皇の実弟として大化改新以来政治力を振い、此後更に強い政治力を行使出来たであろう者が、突然の如く出家を宣し、更にその居所として、近江から程遠い、飛鳥からさえ更に山奥の吉野への隠棲を求めた事に、近江側は少なからず動揺した筈である。この一連の行動を書紀では全て大海人皇子側の難を避けての受身の行動として記述するが、客観的に見てそれは、「虎に翼を着けて放てり」とした或人の評言の方が事実に近かったろう。

まだ有る。天智帝の崩じた12月3日から、朴井連の報告により、大海人皇子が吉野からの脱出を決意する翌年の5月までの半年間、何故か記述は沈黙する。それは、他の帝(みかど)崩御後の記述に比しても奇妙である。「陛下(天智)の為に功徳を修(おこな)はん」というのが出家の理由であれば、崩御後の近江朝廷に対し、何等かの接触が有って然るべきであろう。つまり半年間の空白は、そのまま近江朝廷打倒への画策期と見てよい。この間にあって、大海人皇子の行動はベールにつつまれながらも、決して受け身ではなく、能動的なのである。一貫して、「止むを得ず挙兵に至った」とする立場の書紀記述者には、書けぬ部分であった。

朴井連が私用で(・・・)美濃に向ったのがいつ頃であったか分らないが、天智崩御後のかなり早い時期であるとすべきだろう。従って唐突にも思われる朴井連の「美濃・尾張」のことは、両国における連(むらじ)の軍事工作の報告であり、『山陵造らむが為に』人夫を徴発した主体も、一方的に近江朝廷側であるとは断じ難い。高市皇子・大津皇子も大海人皇子の挙兵以前は近江に在り、或る程度の工作には関与出来た筈であり、両皇子以外にも好(よしみ)を通じる者は在った。造陵の人夫の実体も明らかではないが、後の成り行きから推して、この記事は、むしろ大海人皇子側の、両国における一定兵力の確保を告げるものと理解した方が分り易い。事実これを契機として大海人皇子側の動きがにわかに活発化するからである。

【6月22日】 村国(むらくにの)連(むらじ)男依(おより)・和珥(わに)部臣君(べのおみきみ)手(て)・身(む)毛(げ)君(のきみ)広(ひろ)の3人に対し、「すみやかに美濃国に往き、安(あ)八麿(はちまの)郡(こおり)の湯沐(ゆの)令(うながし)である多(おおの)臣品(おみほむ)治(じ)に計画を告げて挙兵させよ。更に美濃の国司らに動員令を発し、不破関を抑えよ」と命じられ、「私もすぐに吉野を出発しよう」と決意される。男依以下の3人が、いずれも美濃国とかかわり深い側近(舎人)であることは、先述の野村忠夫氏が論証されている(前掲書)。

3人の派遣が〔22日〕であり、皇子の出発は実際には〔24日〕である。この差2日間が、挙兵の為の最期の詰めに費やされたと思われる。それは、男依ら先遣隊が美濃に到達し、多臣品治の協力のもとに不破関を固める為の日数であり、また皇子自身が、吉野から鈴鹿関を越えるまでの行程を探らせる為に必要な日数でもあった。結果、男依ら少数先遣隊の通過はともかく、妃をはじめ10数人の女官を伴っての、自分達の伊賀越えには充分な自信が持てなかったのであろうか、「男依らを返し召さむ」と思い、また駅馬の徴発を兼ね、官の公認通行証とも云うべき「駅鈴」の確保に動くのである。すなわち、当時飛鳥古京の留守司であった高坂王の許に人を派遣して、駅鈴を乞わしめた。これは、事の如何を問わず皇子の吉野からの脱出を公表する行為であり、特に失敗に終った時には、直ちに近江側へ通報されるであろう。ゆえに「若し鈴を得ずは」、その事を復命せよ、更に近江の高市皇子・大津皇子の脱出を策し、われわれに合流させよ、と命じたのである。危惧したように駅鈴の入手に失敗する。そしてすべてが表面化したと思われる24日に、大海人皇子は慌ただしく吉野を出発した。

この時従った者は、草壁皇子、忍壁皇子、舎人朴井連らを始めとする20有余人、女官10有余人と記されている。さらに出発時の光景は「駕(馬)を待たずして」自らも徒歩であり、妃・菟野(うの)皇女のみが輿(こし)に乗るという有様であった。確かに駅鈴もないから「官」としての行動とは認められず、また伊勢に至るまでの郡司クラスの豪族の動向が定かではない。それに近江側の対応も気がかりである。すべてに不安な旅立ちであったろう。何よりも、翌5日にかけての強行軍がそのことを物語っている。以下簡単に東国へ向けての2日余の脱出行の跡を追ってみよう。

【24日】 (1) 菟田(うだ)の吾城(あき)(奈良県宇陀郡大宇陀町附近) (2) 甘(かむ)羅(ら)村(奈良県宇陀郡大宇陀町附近) (3) 菟田郡家(宇陀郡榛原町) (4) 大野(宇陀郡室生村大野)―日没― (5) 隠郡(なばりのこおり)(三重県名張市)―夜半―

【25日】 (6) 横河(名張川・大化改新当時の畿内の東端) (7) 伊賀郡(三重県名賀郡の東) (8) 莿萩野(たらの)(三重県上野市)―夜明け― (9) 積殖(つげ)(阿山郡伊賀町柘植)―高市皇子合流― (10) 大山越え(伊賀伊勢国境の鈴鹿山地・加太(かぶと)越え) (11) 伊勢・鈴鹿(三重県鈴鹿郡)―国司守三宅(みやけの)連(むらじ)石床(いわとこ)・同介(すけ)三輪君子首(こびと)らと会い、加太越えの官道を抑えさせる (12) 川曲(かわわ)の坂下(さかもと)(鈴鹿市)―日没― (13) 三重郡家(四日市市釆女町)―夜半―

【26日】 (14) 朝(あさ)明(け)郡(こおり)の迹太(とお)川(かわ)(三重県朝明川)―大津皇子合流・伊勢神宮を遥かに拝す― (15) 朝明郡家(三重県朝日町)―男依・美濃から帰り合流し (16) 桑名郡家(三重県桑名市)―行軍を中止―。

この行軍記に偽りはないであろう。潤色する必要の全くない個所であり、原文そのものも簡潔である。皇子自らが体験した、最も苦しい不安な時であったろう。壬申の乱全体を見渡してみた時、戦乱そのものより、この脱出行の方にはるかに緊迫したものを感じる。先に述べた空白の半年間に、恐らくは綿密な事前工作が為されていたのであろうが、朝廷に叛旗を翻すことに変わりはない。その具体的行動の最も危険な部分が、この2日余に凝縮されている様に思われる。乱の成否は、鈴鹿を越え、東国(当時で云う鈴鹿・不破以東)入りすることにかかっていたからである。

駅鈴の獲得に失敗し、逃げる様に吉野を出立した24日の夜半過ぎ、名張の邑(むら)で「天皇(大海人皇子)、東国に入ります。故、人夫諸参赴」と大声に呼んでも、誰一人として応える者はなかった。暗雲が見る見るうちに天を覆ったのは、その直後、横河に至らんとする時であった。不安と緊張の極をその様に表現したのかも知れない。

明けて25日、暗雲は去った。最も信頼する吾が子、高市皇子が近江から秘かに甲賀を越えて合流したからである。しかも有力な従者を伴ってである。更に伊勢の国司らが、一行を迎えた。旗色を鮮明にしたのである。そして鈴鹿の関路は大海人皇子の掌中に入った。これから先は充分に手を打った筈の尾張・美濃である。しかし尾張は本当に安全であったのか。(第34号へつづく)

郷土の自然

春日井のホタル

篠田欽也 春日井市小中学校理科サークル会員

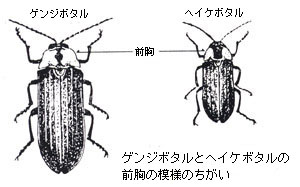

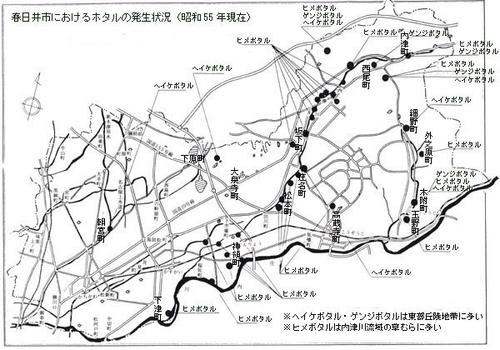

春日井市には、ヒメボタル・ゲンジボタル・ヘイケボタルの3種が生息している。ヒメボタルは5月中旬、ゲンジボタルは6月中旬、ヘイケボタルはなぜか7・8月が最盛期である。

幼い頃の夏休み、夕涼みしながらとらえたホタルはヘイケボタルだった。

「ホーホーホタルこい あっちの水はにがいぞ こっちの水はあまいぞ ホーホーホタルこい」

秋田県の童歌であるが、ホタルの成虫は露のみをなめて2週間の生命である。この間に交尾をし、産卵をし、子孫を残す。

ヒメボタルは内津川の流域に多数発生するようになったが、このホタルは陸生であり、川の水がきれいになったとは言い切れない。また、サイクリングロード等ができて、逆に生息場所が狭くなったことは、ホタルを愛する者にとっては寂しい思いがする。

ホタルと言うと清流、ゲンジボタルを指す人が多い。ゲンジボタルは、光も強く勇壮である。絶滅したと言われた春日井のゲンジボタルも、細々ではあるが、東部丘陵地帯に生息している。特に2箇所に限られているが、年々発生数が減少している。清流にしか住めないゲンジボタルは、もう住宅地には住めなくなった。

ヘイケボタルはゲンジに比べやや小型ではあるが、東部丘陵地帯の田に多数発生する。ヘイケボタルは汚れに強いからである。

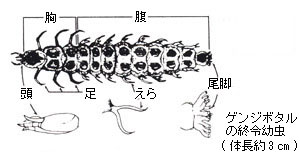

ゲンジボタルの幼虫はカワニナを食べる。カワニナは清流を好む貝である。ヘイケボタルの幼虫はモノアラガイを好んで食べる。カワニナが嫌いなためではない。泥水の田にはカワニナが住んでいないといったほうがよいだろう。田には汚れを好むモノアラガイが繁殖する。最近では、このモノアラガイがどの田にもみられるようになった。汚濁状況が以前よりも良くなったことを意味している。強い農薬を使わなくなったこともあろうが、家庭排水の処理がうまくなされるようになったためであろう。だが、ヘイケボタルが、どの田にも見られるほどには回復していない。ホタルは飛翔距離が短く、簡単には拡がってはくれない。

ホタルの幼虫は貝類を食べ、脱皮をくりかえして大きくなる。秋の終り頃、水田の水の中で幼虫が淡い光を出し、点滅して這いまわるさまも大変美しい。冬の初めに、ホタルの幼虫は泥にもぐり越冬する。しかし、最近の用水路はコンクリートが多くなり、流水も速くて幼虫は流されてしまうし、底に泥のたまることが少なくなった。更には、冬には水が止められて泥は乾燥しきり、越冬中の幼虫が枯死してしまう。

泥深い用水や小川が少なくなり、ホタルの幼虫にとっては最悪の状態となっている。

春になり、水がぬるむと幼虫は越冬からさめる。カワニナ・モノアラガイの産卵がはじまる。タニシもシジミも活動を始める。ホタルの幼虫は、また、この貝を食べて一段と成長する。

春の終る頃、ゲンジの幼虫もヘイケの幼虫も蛹になる。雨の夜、蛹になるまでに成長した幼虫は、濡れた畦や土手を這い登る。そして、近くの湿ったやわらかい土の中にもぐり、土まゆを作る。その中で蛹になり、数10日かかって成虫に近い蛹と変態していく。でも、幼虫が登り切れる土手の高さにも限界があり、高い土手や、ましてやコンクリートのU字溝は登りきれないし、やっと登り終っても、まわりにやわらかい土がなければもぐりこむこともできず、命を落とす幼虫もいる。

いよいよ、ホタル(成虫)の発生となる。まゆをこわし土の中から成虫が出てくる。羽ものび、前羽も体も硬さを増し、一人前のホタルとなる。

蒸し暑く風の無い宵。月もない。夕闇が田を包み、まわりの物の区別がつかなくなるほど暗くなった。不気味な静寂がやってくる。そんな頃、ホタルが一斉に飛び立つ。真上に一直線に昇る。数が多いほど感動させてくれる。つづいて、右に左にと飛び散る。くるくると舞いながら飛ぶ。突然1匹のホタルが一直線に走る。草むらにいる雌をめがけての突進。草むらの一角が強く光る。やがて交尾をする。

交尾をした雌は2~3日すると水辺にいき、湿ったコケなどに産卵する。30日もすると幼虫となり、水に入り、小さな貝を捕食する。

ヘイケボタルは水の汚れにも、高い水温にも強い。春日井市小中学校理科サークルではヘイケボタルの増殖を実験中であり、ホタルの飛び交う日も近い。

春日井の人物誌

農政の功労者堀尾茂助義康

堀尾久人 春日井市立岩成台中学校教諭

1. おいたち

堀尾茂助義康(以下茂助と記す)は、文政12年(1829)2月18日、春日井郡関田村の豪家堀尾家の長男として誕生した。

堀尾家は豊臣秀吉に従い3中老の1人として活躍、初代松江城主として松江藩の発展に心血を注いだ堀尾茂助吉晴の弟治郎助吉勝の子孫の家柄にあたる。吉勝には嗣子がなかったので吉晴の外孫堀尾正雲を子として相続させたが、茂助はこの人の9世の孫にあたる。

茂助は柿沼義春に従って武芸を修め、小林宣泰に国学を学び、儒学にも通じていた。

12歳で父吉重を失った茂助は、弘化元年(1845)、16歳で里正となり多くの争訟裁決に功を上げ、嘉永年間には郡中の総代・総庄屋となって民政に尽した。

元治元年(1864)、長州征伐の際には、藩主徳川慶勝の軍に従い、130余村の役夫500余人を引率して広島に赴き、全藩の役夫総取締りとして活躍した。

帰村の後、公共事業をおこして民政に尽した茂助は、王政維新の際、弟義秀と共に演武場を設けて壮丁を訓練した。その時門下生が500人にも達したことから、藩主に請い義勇隊「忠烈隊」を編成し、その司令使としての不時の用に備えた。

明治4年、廃藩置県を迎えると、茂助は名古屋県第117区戸長となり、明治6年には愛知県第3大区(春日井郡全管)権区長となり区内の民政に尽した。

明治9年より地租改正のために春日井郡の詮評議員として事にあたり、次いで明治13年には16等出仕となり、天皇巡幸に際して御用係を勤め、翌14年には東春日井郡長となった。

2.地租改正第2紛擾事件を指導

地租改正は従来の米納制度を一掃し、地価を定め、その3パーセントを金納させようとする一大改革のため、当然農民との間に争議が生じることを予想していた政府は、官憲の力でこれを乗り越えようとする方針をもっていた。

愛知県においても、尾張国地租改正総理岡田孤鹿及び春日井郡地租係局荒木利定は、事業の推進のため強引な手段をとり、農民の反撥を招いた。

明治9年11月6日、収穫量の査定につながる田畑の地位詮評の席上、事業の遅れを気にした荒木は、本来地位等級詮評で行うべき詮評に対し、村位等級詮評を提示し、それに従わない場合は「鎌止め令」を出し収穫を禁ずるという暴挙に出た。そのため官民の衝突は日を追って熾烈となり、そのため議長林金兵衛は引責辞職をせざるを得なくなった。

その後を継いで茂助が議長の職に就き、地価のもととなる郡内各村収穫米調査を行ったが、それに対して県当局は一方的に収穫米想定調書を作成した。そして「之を請けず候はば朝敵者故皇国の地には差置かず、家族老若男女共村中不残外国へ追払ひ可相成候……」(林金兵衛日記より)とまで脅し、議員を徹底して痛めつけた。ここに林金兵衛を惣代として和尓良村ら43ケ村(内1ケ村は途中で取り下げ)が地租改正反対を訴える第1紛擾事件が幕を開けた。(詳しくは本誌第28号「春日井の人物誌(3)―明治維新と林金兵衛―」村中治彦筆を参照)

それに対して茂助は紛争が郡下全域に及び収拾がつかなくなることを危惧し、県当局に対して歎願の成果がある時は同様の処置を春日井郡下全村に施すように約束させ、106ケ村に対しては事態を静観することを求めた。

第1紛擾事件は明治12年2月、旧藩主徳川慶勝より救済金3万5千円が下賜されること、14年度からの地租改訂の確約書を県当局から出すことの条件で妥協が成立した。

しかし、この条件は事件への加担を踏み留まった106ケ村には示されず、村民の怒りは爆発し、ここに茂助を惣代とする第2紛擾事件が幕を開けた。

明治12年12月3日、茂助は県令安場保和に対して42ケ村と同様の救済策を講じるように歎願したが、県当局は4月5日、地租明治9年未納金の納入を延期することで済ませようとした。しかし、その処置が106ケ村に限らず尾張国全体に対する方針であることを察知した茂助はこれに同意せず、直接東京地租改正本局へ歎願することにし、事態を内務卿伊藤博文に報告した。一方、徳川慶勝に対しても42ケ村同様の処置が下されるよう歎願した。

明治12年8月1日、上京した茂助一行は地租改正事務局総裁大隈重信代理前島密に対し歎願を行うが同12日却下され、同16日再び大隈重信に歎願をするがこれも却下された。

9月2日、三たび県当局の非道を述べて改善を訴えたところ、その内容が行政上の違法処分に属するとして、同19日、警視局の取り調べを受けることとなり、歎願告訴は警察事件化した。茂助は警視局第3課長権少警視高山一祥に対し、幾度となく民意上達の訴願を試みたが受け入れられなかった。

帰郷した茂助は、家にもどらず県当局に対し歎願告訴を続行したが事態は好転せず、逆に茂助は官憲の干渉のもとに置かれ、10月25日より宿所拘留され、家族との面会にも警察の許可が必要とされた。

しかし、まもなく県当局より明治14年に必ず地租を改訂するという約束をとりつけることができ、茂助は郡内を奔走して村民の鎮静化に努め、ここに地租改正第2紛擾事件は幕を閉じた。

3.新木津用水改修に尽す

尾張東部丘陵地域の開発は、木津用水・新木津用水開削の賜物であったが、沿川の開墾がすすむにつれて各地で水争動が生じるようになった。

明治9年、愛知県土木係主務心得黒川治愿は、安場県令より汚れの目立つ堀川改修案の作成を命じられるが、治愿は堀川と新木津用水を結び、木曽川の水を堀川へ導くと共に周辺の灌漑に役立て、さらに水路の幅を3倍(約12m)にすることにより舟による交通も可能にするという壮大な計画を立てた。

しかし、この計画には多大な地元負担金と各村の利害がからみ、実現には困難を極めた。(詳しくは本誌第30号「春日井の人物誌(5)―土木工事の功労者黒川治愿―」梶田久忠筆を参照)

明治14年、東春日井郡長となった茂助は如意申新田・稲口新田・味鋺原新田など用水下流部の村々が水不足に喘ぐ様子を熟知していたので、改修工事の実現に向けて精力的に取り組み、反対する村の説得に当った。

しかし、負担金の条件で合意ができず、取水口の工事は下流5ケ村が4千円という大金(当時、人夫1人の日当18銭)を負担して始まった。昼夜にわたる工事の結果、りっぱな取水口が完成した。ところが、肝心な水路の改修がなされていないので堰を全部開くことができず、宝の持ち腐れの状態であった。

多大な出費と夫役を負担した5ケ村の落胆ぶりを憂えた茂助は、県当局に対して再三陳情し、県令国貞廉平の現地視察を実現させた。

その結果、県令は工事の必要性を認め、工事費2万円を負担することを条件に工事を内諾した。しかし、2万円もの負担は当時の農民の力ではとうてい賄える額ではなかったので、茂助をはじめ各村の総代らが県令に懇願した結果、1万円は県から土地を担保に借り入れ、残りは人夫を差し出すことで合意し、明治16年5月15日、工事は開始された。

ところが、工事が進むにつれて計画に異論を唱える者が増え、岩崎村以北上流の工区では設計を改め村受工事としたため、下流5ケ村では借金を金納しなければならなくなった。

また、その5ケ村においても工事に反対する者が増え、夫役を割り当てても応じないので工事の進行を妨げることが多くなった。

さらに、工事費が以外にかさみ、8月には県当局より8千円の追加負担を命じられたため、各村の総代はそれらの対処に窮してしまった。

そこで茂助は黒川治愿らと不眠不休で対策を練り、村々へ協力要請の説得にあたると共に人夫賃の増額、遠方からの人夫の雇い入れに奔走した。また、追加負担金については請願の結果、2千円の負担に押えることに成功した。

こうした努力が実って、明治17年、八田川合流地点まで幅11mの改修工事が完成し、下流の村々に水がゆきわたるようになった。そして、明治19年9月25日、高山で竣工式が挙行された。

しかし、この年4月20日、茂助は病のため57歳の生涯を閉じており、祝宴を共にすることはできなかった。

4.おわりに

茂助は坦懐(たんかい)豁達(かったつ)な人柄で、相手の立場に立って物事を考える人であったから、多くの人々に慕われていた。茂助の死後、その功績を讃えて右のような碑が建てられた。(篠木町)

碑陰之記

堀尾君之遺澤存于人者不尠矣同謀建碑者不唯本郡之人縣下有志之士有捐貲助之

而本縣知事書記官警察部長収税長各郡區長諸君元土木課長黑川治愿氏等及新木

津改修村々總代諸氏等亦賛助大有力余輩拮据從事終竣其工云官民有志之士數百

人不可悉記其名如可憾者雖然苟有明信則在天之靈降鑑也照々矣奚問記名與否亦

不足憾也因記其事碑陰若夫君之事業遺蹟則郡長服部君詳之碑表余輩不敢贅之也

明治二十年四月

発起人

安藤 所右衛門 丹羽 忠治

浅井 喜兵衛 水野 寛

林 磯右衛門 兼松 蒼

また、昭和3年11月、従5位が贈られた。

茂助の農政への志は、子茂助泰晴に引き継がれた。泰晴は衆議院議員、県農会々長等を歴任し、第13回帝国議会で地租増徴案が提出されると、所属政党を離党して愛知県地価修正同盟会をつくり増徴に反対した。

また、民衆の声を反映させるため大島宇吉と共に「新愛知新聞」を発刊したが、これが今日の「中日新聞」である。

参考文献(主なもの)

『豊太閤三中老の一人堀尾茂助吉晴公』 参沢よし子 文化社

『東春日井郡誌』

『東春日井郡農会史』

『新編愛知県偉人伝』 愛知県教育委員会

『中京名鑑』 名古屋毎日新聞社

『中日新聞社々史』 中日新聞社

資料の収集には、中日新聞本社資料部の方々に多大な御協力をいただきました。

郷土散策

香林寺々歴と尼僧小史(その2)

出川町 大岸恵美子

香林寺(気噴薬師堂)の寺歴と「私立尼僧学林」開創の経緯について、本誌第15号に述べた。本号ではこの尼僧学林(校)が明治36年5月に薬師堂を仮校舎として発足し、明治41年に名古屋市北区柳原に移転するまでの5年間の学林生活と地域の有識者との交わりについてふれる。

学林開創の四尼師・水野常倫(じょうりん)、堀密成(みつじょう)、安藤道契(どうかい)、山口巨鑑(こかん)はともに純粋な求道者であり、学問と仏道修業の面で卓越した師僧であった。この師のもとに全国から集った22名の尼生徒の教職員、総勢30名は狭い本堂と庫裡に起居を共にして弁道修学した。

山口巨鑑師の創立当時の追憶記によると、教課については毎日午前3時振鈴(しんれい)(起床)、暁天(きょうてん)坐禅(ざぜん)、朝課諷経(ふぎん)、宗乗(しゅうじょう)(宗門教義)、余乗(よじょう)(他宗教義)、法式(ほっしき)(作法)、漢文歴史習字、裁縫を4人で分担して教えた。食事は、米3分に麦7分、副食は高蔵寺村で味噌少々買い塩と水とで量を増す。春は裏の線路堤防に土筆(つくし)を摘み、夏は臭木(くさき)を採り四斗樽に数杯晒して置き食したという。師は「その枯淡なる禅味恐らくは世人の想像も及ばざらむ」と書き遺している。

明治37年4月より、高蔵寺(天台宗)住職武藤舜應(しゅんのう)師、成瀬深契(しんかい)、松本鐘治(しょうじ)・みね夫妻、松本子(しげる)の各氏など、この地方の有識者が学林講師として助力した。

武藤舜應師は明治4年高蔵寺内で出生し、10代半ばで高蔵寺住職となり、比叡山専修院で教義を修めた。のち高蔵寺内に寺子屋を設け近郷の子弟教育に尽した。師は学識豊かで尼僧学林でも尼師と尼生徒の信頼篤く、武藤師につきよく勉励した。その後師は大正6年大阪天王寺に転じ、のち天台宗宗務総長を務め、ついに大阪天王寺6代貫主となる。

武藤師は、「吾が山間の僻地に斯の如き学林教育事業のなるは、我が郷の名誉なり。吾人(われら)は他宗なるが及ばん限り盡力せん」と率先して教務主任となり、余乗を教えた。白山村成瀬深契氏は理科と算術、高蔵寺村松本鐘治氏は国語、同みね夫人は裁縫、松本子氏は習字をそれぞれ担当した。またこの地方の有力者長江初太郎、吉田留三郎、松本梅吉、吉田穣はかの諸氏の手篤い外護(げご)を受けたという。

創立2年後の明治38年12月念願叶い曹洞宗の宗立の認可をうけ、「宗立関西尼僧学林」に昇格し改称した。宗門補助金で裏の雑木林を拓き講堂を新築するが、生徒数も増し、宗門の外来講師の不便もあって4年後に名古屋市柳原町の新校舎へ移転した。

高蔵寺時代の生徒であった野上仙量(せんりょう)尼は当時について、「学問と禅の修業は大変むつかしかったが、武藤師の案内で高座(たかくら)山へ茸狩に行き、玉野川の河原での野点、定光寺への遠足は何よりの楽しみであった。また気噴村の人が菊人形を作っていた」などと記しており当時の学林生活の一端がうかがえる。

なお柳原の学林は昭和20年の名古屋城と共に戦禍で焼失してのち、現在の千種区城山町に移り多くの堂塔伽藍を有する「愛知専門尼僧堂」となり80年の法燈は脈々と相続されている。

狼記

梅村光春 本誌編集委員長

昔小学校時代に習った修身の本に、狼が来たと嘘ばかりいう子どもの話があった。

今、日本では狼はいない。物語りにはよくでてくるので、動物園で子どもがよく狼はどこときくそうである。明治37年、最後の日本狼が死に、以後絶滅してしまったからである。日本狼は、南方系のもので、シベリヤから北米にいる北方系のものよりも、やや小型で体長1mぐらいで四肢と耳・吻がとくに短いものであった。主食は鹿で、時々村里に現われては人畜を害することが少なくなかった。日本では昔から狼を大口真神(おおくちのまがみ)といって、神聖な動物とし、むしろ、田畑を荒す野ねずみや、野うさぎを退治してくれるものとして有難がり、狼が子を産むと、わざわざ赤飯を炊いて狼の巣へ持っていく風習のあるところもあったぐらいである。

春日井市や、この近傍で狼のことが文献にでてくるのは、江戸時代の初期である。まだ入鹿池の築造前、入鹿村の農民が狼をたたき殺して、その皮をはいで家の前で日に干しておいたところ、10数匹の狼が、連日家のまわりをうろうろするようになった。そこで家人に当分家から出ないよう指示しておいた。数日経っても何事もなかったが、ある夜突然狼は一斉に家のまわりで穴を掘りはじめ、明け方その穴から家の中へ侵入し、一家8人を残殺した。尾張藩では、これをきいて、尾張富士、本宮山の周辺を山狩りしたが、ほんの2・3匹を殺しただけで大部分は可児の方へとり逃がしてしまった。

その後しばらくは狼が人を襲うことはなかったが、そうかといってこの辺に狼が全く居なくなったとはいえなかった。というのは尾張の殿様が鹿狩りをするたびに、その獲物の中に、鹿のほか狼、猪、狐などが見られるからである。食料となる鹿が居ることが狼がいる条件になるが、再び大騒動になったのが、宝永6年(1709)の春であった。人が狼を殺すと徹底的に人に復習する性質があることは前に述べたが、今度の発端は、本庄村(小牧市本庄)の百姓が、偶然に田で狼の子を3頭捕えて殺したことから起こった。

これが3月3日のことであったが、それ以後4月4日までの1ケ月にわたり、今の小牧市南部から春日井市にかけて暴れまわり、人を殺傷した。3月13日に、野口村で男1人が殺されたのを手はじめに、3月27日より4月1日にかけて、神屋、大草(女2)・上末(男2)・春日井原新田(女2)・稲口新田(男1)・勝川(男1)関田(男女2)・下原(男女3)・下原新田・下市場・下市場新田・田楽など18ケ村で狼に襲われ、男女24人のうち、16人死亡、8人重傷というすさまじさであった。尾張藩では山奉行水野権平に鉄砲で撃つよう指示し、捜索中4月4日遂に本宮山下二の宮の裏から追い出した1頭を、久野半介という足軽が2発目で仕とめた。 1発目があたった時、猛然と襲って来たためである。さらに4月18日になって、狼を撃つためかねて依頼しておいた美濃国郡上郡板取の猟師14人が到着し、早速狼狩りに参加した。4月27日になり漸く2頭目を撃ち、名古屋城へ持参、藩の重役が見分した。この折、殿様も御覧になりたいという意向で、江戸市ヶ谷の尾張藩邸へ塩漬けにして送った。

これが江戸へ着いたのが6月9日であった。狼騒動はこれ以後さらに続き、翌宝永7年4月より8月にかけて、1匹の雄の狼に18人の者が殺された。尾張藩では面目にかけて、どのような物入りになるとも必ず殺す決意をし、連日腕に自慢の士は、篠木辺へ出張し狼の行方を追った。この発端は雌の子連れの狼を百姓が撲殺したことによる。これは次第に北へ追いあげ、羽黒の辺の下野村福塚という処で松田善八、生田弾蔵、小池藤蔵、長江半六の4人が撃った4発で仕とめ、やはり城下へ運び、士分の者に見学させた。先のものよりやや大きかったという。

お知らせ

春日井の歴史物語』好評発売中

春日井の歴史を分かりやすくまとめてあります。

お手元においてぜひ活用ください。

内容 春日井のたんじょうを始めとして56の話にまとめてあります。

仕様 A5判、280ページ

価格 800円

発売場所 郷土誌かすがい頒布書店、市役所玄関受付、市民文化センター

発行元

昭和62年9月15日発行

発行所 春日井市教育委員会文化振興課