郷土誌かすがい 第24号

昭和59年9月15日発行 第24号 ホームページ版

尻冷し地蔵

大泉寺町の潮見坂(旧道)を登りつめたところにあり、今でもお詣りする人が絶えない。

高さ1.5メートル余の浮彫石地蔵で、台石の下から清水がこんこんと湧き出て、尻をぬらしていることから尻冷し地蔵と呼ばれるようになった。しかし、残念なことにこの湧水は付近山地の開発で、水源をたたれたのでやむを得ず上水道の水で代用している。

石像の左右に、「為松柏永寿禅定門也」「正保四丁亥霜月廿日」の刻銘があるが、建立のいわれは、昔1人の武士が渇きをいやすべくこの清水を飲んでいたところを、うしろから敵に切られて死んだので、その霊をなぐさめるために建てたと伝えられているのみで、誰が建てたか定かでない。

戦前は、万病に霊験あらたか、諸願がかなえられるとかで信者の参詣で賑い、供養の日(うら盆の24日)には、お詣りの人々の続く中で、右隣広場の相撲場で奉納の子ども相撲が行われ、近在の子どもたちの楽しみの1つであり、親は子どものすこやかな成長を願った。戦後しばらく中絶していたこの行事も復活して参詣者の増加と共に盛大に行われるようになった。

なお、安永2年(1773)名古屋の俳人横井也有が、内津への旅すがら、ここで駕籠をとめ、「尻ひやし地蔵はここにいつまでも しりやけ猿のこころではなし」の狂歌を残していることは、前号安藤直太朗先生の「也有と春日井(郷土史かすがい23号)」に紹介されている。

伊藤浩 市文化財保護審議会委員

郷土探訪

安食庄の古絵図について

須磨千穎 南山大学経済学部教授

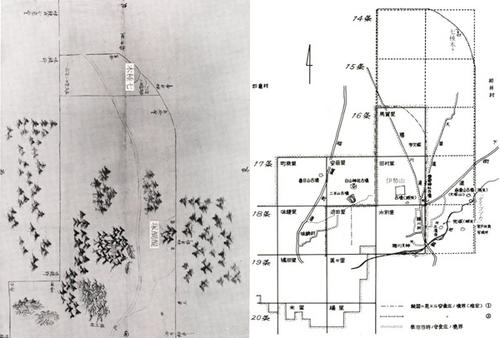

前号で触れたように、数年前醍醐寺領安食庄の古絵図が発見された。写真に示したものである。見ての通りそれには今に遺るいくつかの地名が記され、同荘の大体の位置が知られる一方、北端部で隣荘柏井庄との境界相論が起こっていたことも判明し、安食庄に関する貴重な新史料といってよい。文字の書風や絵の画き様あるいは「近代柏井へ押領之」というような文言からの判断では、およそ中世後期のものと判断され、さらに『満済准后日記』応永34年(1427)9月2日条に

今日以奉行飯尾肥前守被仰事在之、等持院領柏井庄与安食庄春日部原堺相論事、為等持院被申子細在之、令究明可致其沙汰云々

という記事があって、絵図との関係を濃厚に匂わせるところから、断定は出来ないが、ほぼその頃のものと見てよいのではないかと思われる。以下この絵図の現地比定について考えてみたい。

絵図を一覧すると、まず安食庄の境界が東北の一部を除き定規の類を用いたと思われる直線で示されているのに気付く。これはおそらく条里制に基づく境界表示と考えられる。とすれば、前号で述べた康治2年検注帳による安食庄関係条里の復元は、絵図理解のための有効な枠組を提供するものとなるのである。ただ、問題は絵図の作成年代を上述のようにとらえた場合、平安末期から約300年の隔たりがあり、その間安食庄の境界が不変であったとはいい切れない点である。 まず元弘3年(1333)10月9日の雑訴決断所牒などに「安食西庄」と見られるごとく、鎌倉末には既に当荘は東西に分れていた。現にこの絵図自体康治当時の安食庄の東半部しか描いておらず、おそらく東荘の図と考えられる。また、この絵図がほかならぬ境界相論にかかわるものであること、荘内の名(みょう)の一つ福徳名の遺称と見られる福徳村(現名古屋市北区福徳町)が、康治の荘域から若干西南にずれた位置を占めていること、それに勝川村が江戸時代に「醍醐庄」と呼ばれたり(尾張徇行記)、太清寺がもと「醍醐山龍源寺」と称されていたこと(同上)その他、領主醍醐寺との関係の深さをもの語る徴証が、康治の荘域のむしろ東側部分に多いことなどを考え合せると、室町期の荘域は全体として康治のそれとは若干変化し、周辺に拡大していた可能性が大きい。絵図を読む場合この点充分な考慮が必要であろう。

さて、絵図には中央部を南北に通ずる「道」が見える。安食庄東部域相当部分でこれに該当すべきものを現在の地図上に求めるとすれば、それは(1)名古屋から犬山方面に通ずる稲置街道か、(2)勝川を経て小牧方面へ向かい、途中で(1)に合流するいわゆる勝川道、それに(3)愛宕神社古墳の北で(2)から分岐して北進するいわゆる大草道の3本のうちいずれかであろう。しかし絵図の図柄はかなり粗略で、簡単にはいずれかに決し難い。「勝川村」「醍醐塚」、道を隔ててそれと対応する松林中の堂祠様の建物や「七種木」など「道」周辺の景観、それに「柏井野」「味鏡」「如意野」など外縁地域との対応関係を考慮に入れての総合的判断が必要となる。その場合おそらく古墳であったと思われる「醍醐塚」や「七種木」に当るべきものを現存の遺跡に求めうるかどうかが決め手の一つとなるであろう。弥永貞三氏と私は、現地調査の際、春日井市役所職員の高橋敏明氏から俗に「ダイゴ」と呼ぶ場所があったことを教えられたが、その位置は康治当時の荘域から大分東へ外れているため、その時はこれを「醍醐塚」とは考えず、「道」についても同様の理由で(3)は除外して、結論的には(2)の勝川道が絵図の「道」であり、「醍醐塚」は愛宕神社古墳、堂祠様建物はその約200メートル西の田の中にかつて存した古墳の上に多分堂祠があったのではないかと推定し、これが最も確からしさの度合の大きい現地比定と考えるという見解を発表した(醍醐寺文化財研究所『研究紀要』第5号。その場合は掲載図に破線で示した線が絵図の荘界と考えられる)。ところが、その後高橋氏から大脇二三氏の著『ふるさと地名考-勝川とその周辺-』第1集の中に、「大塚山の南方50メートルの地点の地蔵川の川沿いの田んぼの中に、松の木が5、6本こんもりと繁って、そこら一面雑草がとりまいていた地点が『醍醐』といわれる小字の名で」あるという記述があり、大脇氏によると「ダイゴヅカ」とも呼んだ由教示を受け(この点私も大脇氏に直接お聞きし、そこが小墳丘であったという点も確認した)、さらに、遠藤才文・永金千ケ佳両氏が、『勝川(愛知県教育サービスセンター埋蔵文化財報告第1集)』において、天保12年の「勝川村絵図」との対比により、上記堂祠様建物を囲む松林は、かつて神明社のあった「伊勢山」と見るのが妥当との見方を述べておられるのを知りえた。「ダイゴヅカ」なる場所の遺存は、絵図解読の最有力手がかりと考えるべきであり、また遠藤氏らの想定も確かに妥当と思われる。再考のあげく私は、絵図作成当時の荘域は康治の頃のそれよりも東の方へ拡張されていたと見、図に破線で示したような状態であり、「道」は(3)に当るとするのがより妥当ではないかと考えるに至った(「七種木」はかつて現如意申町東部のあたりに存在した<明治24年2万分1地形図による>古墳と思われる)。詳説のゆとりはないが、とりあえず私見を提示して諸賢の御教示を得たい。

郷土のむかし

也有と長谷川三止

安藤直太朗 椙山女学園大学名誉教授

私は俳人横井也有の内津遊吟の前半について述べたが、内津滞在の前後10日間における動静について今すこし詳細に述べておきたい。

長谷川三止(草人・屮人)

也有は改まって門人というものは持たなかった。すべて俳友として交わった。しかしそれは也有自身の気持ちであって、也有に接した人は自称門人であった。三止もその内の一人である。内津にある明之坊の句碑にも「安永七年知音半掃庵門下三止」と誌している。

長谷川三止、本名は善正。三止は俳号で、晩年は「草人」と号し併用している。医を業とし、売薬(金勢丸)製茶(手枕)を副業としていた。中仙道の脇街道(下街道)の一宿駅内津の物持ちとして裕福な生活をしていた。生来俳諧を好んで也有に近づき、家僕のような親交を得ていたのであった。三止の号は「大学」の「在止至善」を原拠としている。明徳、親民、至善と数えて第三の善に止るとしている。つまり本名の善正の正の一画を省いて三止とした。あるいは和漢の学に通じていた也有の命名であったかと考えるが、そうした資料に接していないので推定の域を脱しない。また別号の「草人」にしても「蒼生の民」とか「名もなき民」という意味であろう。この別号は「士朗七部集」や文化7年(1810)建立の同地の「菫塚捻香」などには「法橋一閑草人」となっている。とにかく三止は晩年の別号である。思うに寛政7年(1795)に彼の妻が他界しているところを見ると、彼はこの頃仏門に入ったのではないかと思考される。

三止の没年月日は従来判明していなかったが、私が長谷川家の菩提寺見性寺の過去帳によって三止が文政6年(1822)9月16日没であることを判明させた。また彼の享年齢については、出生年月日不明のため不詳であったが、同地見性寺文書に、

天明六年三月、内津村本道医師長谷川善正(正澄)四十六歳、男子爾柳 母七十二

とあるに拠り、換算して善正は83歳没となる。したがって、善正は寛保元年(1741)生となる。天明3年(1783)の也有没後40年も在世したことになる。

以上の資料にもとづき、更にいろいろのことが考えられる。三止が師の也有を内津の里に招いたのは安永2年(1773)であるから也有72歳、三止33歳の折であった。したがって三止が也有に入門したのは、それよりかなり以前のことと思われるがその年次は不詳である。それにしても、也有が内津にて三止らと巻いた5巻の写本が伝わっている。それらの俳席に一座した三止の発句や付句によって、33歳の三止の俳句の力量を知ることが出来る。したがって彼の也有入門は更に10年位さかのぼるのではなかろうか。也有没後三止は40年も生きている。その間、彼は従前のように医業に専念し、かたわら製茶、売薬にも力を入れたであろう。也有没後は名古屋の加藤暁台にも接したようである。内津に暁台の句碑が存し、三止の俳諧仲間の手によって建てられてあるが(暁台を知己としている)、三止が主となって建てたに違いあるまい。これは三止60歳の折である。暁台は蕪村と共に天明の蕉風復古の知名の俳人であるが、三止の俳風は依然として革新されていないところを見ると田舎俳人として時流に埋没していたのである。しかし三止の句が文化・文政時代の井上士朗の「枇杷園七部集」に入句しているところを見ると、三止は晩年まで家業の傍ら俳諧を続けていた。

なお、「見性寺文書」中に善正の下に「正澄」とあるところを見ると、もしかしたら正澄が本名で善正は医名ではなかったかという疑問を生ずる。すなわち本業の医名で通っていたからではなかろうかと考える。この点については更に考究の余地があろうことを指摘するにとどめたい。

三止の家系

三止は姓長谷川で初代であったらしい。私が内津を訪ねたのは50年前のことで、4代目長谷川新次郎氏の代であった。三止の後裔長谷川一郎氏が現在春日井市に居住しておられる。最近、伊藤浩氏が一郎氏に就いて家系を質したところ、2代目、3代目も判明した。報告によれば、

長谷川氏(初代)善正……善七……悦太郎……新次郎……一郎……公一郎(当主)

とのことである。

初代善正(三止)の居宅は也有の命名した更幽亭(こうゆうてい)である。也有はとくに俳文を好くし、その著『鶉衣(うずらごろも)』後編(鏡裏梅)の「更幽亭記」がそれである。これは杜甫の「題張氏隠居」の「伐木丁丁山更幽」の詩句に拠っている。内津の自然環境が張叔明隠栖の仙境に相似していたからである。また内津川の源流の上に架するように拵えた裏座敷の「枕流台(ちんりゅうだい)」も也有の命名である。流れを枕として河鹿の声を聞くことも出来たという。

ところが三止の嗣2代目善七の代に家産を失い、由緒ある更幽亭も人手(長谷川定七)に渡すに至ったが、3代目悦太郎がこれを惜しんで買い戻したという。明治13年6月30日、明治天皇の下街道御巡幸の折は、まだ定七の有に帰していた。定七は旅館業を営んで手広であった。御巡幸の御小休所となったが、御座所となったのは離れ座敷の枕流台であり、主屋(更幽亭)の方は三条実美卿以下山岡鉄舟等供奉の諸官の休憩所に宛てられた。鳳輦は軒下まで着けられ、天皇は主屋を通り貫け、裏の御座所に入られたのであった。この御小休所となった建物も残念ながら悦太郎を経て4代目新次郎代に至って売却され、取り毀されてしまった。そして新次郎一家は岐阜県多治見市内に転居したが、当時一郎氏はまだ青年で、名古屋市内の職についた。晩年春日井市六軒屋町に移住し、嗣公一郎氏が6代目を継いでいる。一郎氏隠居の形で現在、書道師範をしていられるという。

筆者が4代目新次郎氏宅のお宅に参上して三止について調査したのは今から50年前のことであるが、その頃はまだ「更幽亭」も昔のままであった。家屋は萱葺であった。間取りなど調べなかったが、それらしい三止関係の文書記録も見当たらなかった。ただ、仏壇の位牌を精査した。三止の位牌には、

(三止)法橋一閑居士 文政六年九月十六日没

(妻) 錦室妙綉信女 寛政七年正月十九日没

とあり、歴代位牌の外に、

権大僧都大阿闍梨堅者法印覚門大和尚

並明院殿朝雲暮水大禅定門

楽山院浄誓清弘居士

と3者が同一位牌に刻まれている。中央の並明院殿云々はたしかに師の横井也有である。他の2者については分明を欠く。後考を待たねばならない。院号の並明院は也有の漢詩文の雅号の比並明によるものである。三止がこの3人に廻向するために自ら調製したものであろう。なかんずく中央の也有の法名に対しても没するまで感恩奉謝の礼拝を欠かさなかったことに私は深く感動した。三止が也有翁追善のため門下の手で編まれた『俳諧夢の蹤』の巻末に「夏のゆうべ月なき空の恨かな」と吟じ、また個人で『類我の恩』を上木したり、師翁を慕って、内津の妙見寺境内の一角に「紅葉塚」の句碑を建立したことなどと併せて、いかに師翁を偲ぶ情の深かった証左として、師弟の交情の並々ならぬ佳話として後に伝うべきであろう。現在この紅葉塚句碑の所在は不分明である。今後調査すべきであろう。なお『類我の恩』は現在早稲田大学図書館に所蔵されていることを附記する。

なお、也有翁が生前に三止に与えた俳文は、

内津草(鶉衣拾遺中所蔵)

更幽亭記(後編下)

與脇息文(続編下)

定茶銘文(続編下)

菫塚記(俳誌「若竹」第15号報)

があるこれを見ても也有は三止の乞にまかせてこれを与えている程の親交があったことが知られる。

三止(草人)句抄(安藤直太朗編)

梅咲て押鮎配る山家哉

夏のゆふべ月なき空の恨みかな

旅人の独り摘みゆく菫かな

菫塚幾世の霜に鳥の跡

常住往生 平生養生

けふしらぬ身に朝皃(あさがお)の種拾ひけり

師翁に随ひ奉りて

今宵孤月楼に登る

花蓼の酢に働くや後の月

色々の落葉の下や続く谷

玉簾にえならぬ香さ(?)や栗喰

鐘聞む戸崎ハ暮れて山ざくら

牛追ハ酒ニ眠るや桃の華

寒垢離や下戸ならぬ社(こそ)頼もしき

更て行橋に跡なし夜の霜

「類我の恩」天明7年10月18日写シ之ヲ畢ル

水無月の袖に泪の流れけり

陰たのむ軒をはなるる暑さ哉

七夕やまつらぬ庭の虫の声

思ひ出すここのみ庭に虫の声

魂棚に露がすそ(?)ゆるうらみかな

鼠尾艸の露をまにまに手向哉

寂然と蘿(つた)黄ばむ物がなし

声立ず塚になきけり昼の虫

ゆく秋の別れものかな百ケ月

けふの日も霜の雫や枯尾花(以下枇杷七部集)

いや高き空より月の匂ひ哉

五六町来て夜明けたり雉子の声

花けしやこの山里に琴の音

来ぬまでも紅葉に人のまたれける

三止の俳諧(連句)

長谷川三止が主として師事した也有は享保安永時代の人であり、元禄と天明の中間に位する。享保期の俳諧は、人生的な芭蕉風が低俗化し、唯美的な蕪村風(天明調)が生まれる以前で、美濃派、伊勢派の盛行時代である。也有は美濃派を受けた、いわゆる俗談平話の域を脱していないにしても、さすがに教養を背景として即興性や滑稽が駄洒落におちていないところに彼の俳諧の軽妙洒脱なところがあり、天明時代のあとに来る化政時代につながるものを持っていると言えよう。三止の俳諧(発句、連句)もその域にとどまっている。これは師の也有に風月の長者然たるものがあると同様に家業以外の、いわゆる遊俳的に過ぎなかったためであろう。下に也有を迎えての俳諧5巻の表6句を挙げれば、

夢もみじ鹿聞迄は肱枕(ひじまくら) 蘿隠(らいん)(也有の別号)

月も居待を過て遅き夜 三止

こころなき竿稲舟に指捨て 也陪(たばい)

つくも草鞋に道ハこねたり 文樵(ぶんしょう)

元服の顔に商人見そこない 三止

嗽(くちそそぐ)ぐ石もあたりにきりきりす 蘿隠

浜の枕にまつ月の影 三止

われもこう広げる家の工夫して 文樵

ふては出たものなり 也陪

兀(はげ)山を何にせう迚(とて)境論 三止

法印殿も齢は八十 蘿隠

月漏るや柴の編戸の常ならず 三止

ひと夜うつつに眺ん秋の夢 蘿隠

谷水の音を碪(きぬた)に打交て

請取場所ハ掃仕(舞ひなり) 也陪

笑はせてくれるな腹が減って居る 蘿隠

追ひこむ牛の庭に小便 三止

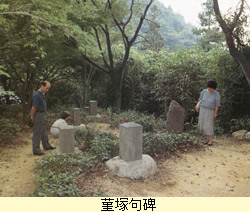

以上によって三止の発句、付句に亘って言えることは、さきに享保期の俳諧について述べたように芭蕉を尊崇しながらも、いわゆる前句附の手法に堕して、多分に遊戯的、大衆向きのものであった。なお、特筆すべきことは、三止の手によって、芭蕉・也有・暁台等の句碑群を残していることである。この点は他にあまり例のないことであろう。但し、三止・試夕・明之坊・桂坊・羽白等の俳人たちについては今後の研究に待つべきものがある。ひとまず私の乏しい資料にもとづく三止覚書を提示して参考としていただきたく思う。

郷土のむかし

内津の宿の文学1

野田千平 金城学院大学教授

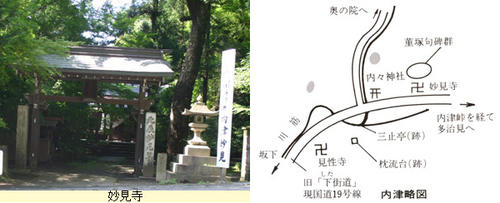

名古屋から北東、中仙道に通じる下街道(国道19号線)が尾張から美濃へ越す峠の手前、そこに内津は今もかすかに宿場の面影を残している。激しい車の往来に面した内々神社は趣向をこらした俳諧・狂俳の奉納額を蔵し往時の盛況を想わせる。ただ残念ながら文字なかば消え、気息奄々として研究保存の手を待ち焦がれている。神社の脇に妙見寺あり、横手の山には6基の句碑が木の間がくれにひっそりと立っている。形こそ小さいが歴史を秘めた記念碑でそれぞれが個性を主張し合っているかのようである。6基がここに安住の地を得るまでには2転3転の歴史があったという(市橋鐸「菫塚今昔物語」)。前に佇むとさまざまな夢が去来する。内々神社を街道ぞいに少し下ると左側に水洞山見性寺がある。山門下に現住職の手になる「也有翁曽遊の寺」なる碑があり、境内には也有の句碑2基と詩碑1基が堂々と建っている。内津は文学の里であった。本稿はそれを少しでも歴史的現実に近づけようとする一里塚である。

明和3年(1766)、木曽福島の巴笑(はしょう)が芭蕉の更科紀行の句「掛橋や命をからむ蔦かづら」を碑とし、その記念に『かけはし集』という撰集を出版した。巻頭に横井也有の序文があり、也有の近くに住んでいた咄々房(とつとつほう)委(い)遁(とん)がかつて木曽福島に宿り、「かけはし」の句碑を建てる約束をして北越関東を行脚したが、江戸で客死したのを悼んだ巴笑が遺志をかなえてやった旨が述べられている。この『かけはし集』に「内津」として三止・得之・羽白の3人が発句1句ずつ入集している。三止は本道医で金勢丸という腹痛薬や正生丸を製造販売した長谷川善正である(『春日井の近代史話』)。年齢は安藤直太朗先生の調査に基づいて計算すると、この時26歳になる。得之は市橋先生紹介による春日井上原の西行堂得芝こと松田貞四郎が考えられるが年代が少しずれるので別人か。羽白は明智に住む医師で職業がら三止と親しかった(「内津草」)。得之・羽白の入集は三止の誘いであろうが、三止の入集は巴笑からの要請ではなく、当時65歳で面倒見のよい也有の勧誘によるものではなかろうか。とすれば三止と也有の交流はいつからか、新資料出現の期待切なるものがある。

明和5年正月の白尼(はくに)『歳旦』には「内津連(うつつれん)」として三止と洞水の歳旦・歳暮発句が入集する。白尼は俳諧の宗匠・反喬舎武藤巴雀(はじゃく)を父とし五条坊伊藤木児(もくじ)門下として育った尾張きっての大宗匠で、也有を後見役とし当時60歳であった。歳旦帳とは宗匠が門人知友の歳旦・歳暮句を入集料と共に集めて正月出版し出句者に配り、世間に示す句集である。三止と洞水の入集は旦那芸遊俳としての俳諧入門を意味する。洞水の素姓は不明だが、歳旦句前書に「我今年おもふ儘に世捨人」となったと言い、歳暮句では「此冬頻にむさしの国へ行脚に出んとせしを連中の人々」から春まではと止められ「先嬉し頭陀も出来たり年用意」と待ち望んでいる。内津の里の俳諧数奇者と仲間たちの姿が彷彿する。同じ年の春、時節庵八亀の『店おろし』にも「内津連中」として三止と洞水の四季発句が入集する。八亀(はっき)はこれより10年程以前大須の7つの寺の裏に移って宗匠となり近くの也有と常に往来していた。遠く江戸に旅したり信州飯田を回る健脚によって俳諧に遊んだ。

同年8月、也有と白尼の序をもつ『ふるすゞり』に三止と蛙(あ)柳(りゅう)が入集する。これはやはり10年程以前宗匠立几(りっき)した一筆坊鴎沙(おうさ)の編で三止は発句5句と短歌行(俳諧連句24句の形式)の付句および百韻(連句の形式)の付句が入りなかなかの活躍である。蛙柳は発句1句だけの入集である。この人についてもわからない。以上この年は白尼『歳旦』、八亀『店おろし』、一筆坊『ふるすゞり』と多彩である。これらは也有の紹介によるものらしく、こうして三止を中心とする内津連中は名古屋俳壇に接したのであろう。さらに秋には也有の「鹿啼や山にうつむく人心」(後出句碑の句)を立句とし「月なき窓に焚く柴の影」と三止が脇句をつけ2人だけで二十八宿(連句28句形式の名)一巻を詠んでいる(『木のみ籠』所収)。これは三止が来名し也有の半掃庵を訪問したことを語る。そういえば『木のみ籠』は上の二十八宿の前に三止・也有・文樵・幽篁(妙見寺横手の句碑のうち桂坊とある人物)による歌仙(連句36句形式の名)と、也有・三止・亜狂・文樵・一筆坊による歌仙を収めている。厳密な年代推定は今後の問題としてこの頃かと思われる。これより5年後に書かれた「内津草」によると、也有は「三止はもとより年ごろなづさひて共に心をもしりかはしぬ。母なるものも過し年、めのいたはりありて医をもとめにとて府下にいでしよすがに相しれり。」と記す。三止がいつ頃から半掃庵に出入して也有周辺の人々と親しくなったかはわからないが、右の俳書への入集や俳諧興行によってこの頃から親交が濃くなるのではないかと思われる。

明和6年正月、白尼『歳旦』に三止は里暁と組んだ三つ物(連句の発句・脇句・第三で一組とする)二組と歳旦発句が入集する。里暁がどこの人かは不明。春には石原文樵編になる『若菜売』が出て三止は発句4句と短歌行の付句3句が入り、同じく内津の羽木が発句4句入っている。羽木もわからない人であるが羽白と同一人か、又は関係者か、編集者文樵は也有の家来で半掃庵における也有の召使ぐらいに軽く見られがちであるが、身分は武士で上の外也有句集『ありづか』、『面影草』、『蘿葉集』後刷本、也有追善集『俳諧夢之蹤』、『蔦のしげり』等を刊行した実力を備え、彼の許可なく也有への面会は認められない執事であった。短歌行連中を見ると文樵が三止を重く見ていることがわかる。

この年、5月10日付で也有が三止に与えた「定茶名文」(『うづら衣』)がある。三止が自家製の茶に銘をつけてほしいと頼んだので也有が「手まくら」とつけてやった句文である。又秋には句文『菫塚記』(『うづら衣』)が三止に与えられた。句は「其魂もまねかばこゝにすみれ塚」(内々神社横の句碑にある)である。三止は芭蕉の野ざらしの旅での作「山路来て何やらゆかしすみれ草」の句碑を建てようとした。あるいは木曽福島の巴笑に習おうとしたか。そこで也有は「幽耕亭の主蕉翁の道をしたふ余り、山は山路の薄むらさきのゆかりもあればと、遺吟の一句を石面に彫り菫塚と名付けて万世にとゞめむとす。云々」と励ましたのであった。果して9月句碑は完成した。しかも也有の句碑と共にである。

菫塚句碑は高さ50センチメートル横24センチメートルで正面に「山路来て何やらゆかし/すみれ草」と2行書、下部右側に「芭蕉翁」、左側に「也有書」とあり也有筆蹟の特徴がよく出ている。裏に「幽耕主/建之」と2行に刻まれている。也有の句碑は上と同質・同形の石で、正面に「鹿啼や/山にうつふく人心」と2行書、右下に「也有翁」とあり、裏に「明和己丑秋九月誌之」「幽耕亭/三止」と3行になっている。也有の句は前述した昨年の28宿の発句で、それを記念する三止の気持ちがよくわかる。右に「誌之」とあるので厳密にはやや遅れるかもしれないが建碑は「明和己丑」すなわち明和6年である。菫塚句碑の方は建碑年月がないが石の同質同型、也有の「菫塚記」等からみて同時に建てられたのであろう。也有句碑に建碑年月を刻んだのでその必要を感じなかったものとみえる。現在句碑の傍らに立つ案内板に「安永2年(1773)の8月、也有を内津の里に招いたとき懇願したと思われる。」とあるのは修正すべきであろう。

明和7年正月、白尼『歳旦』に三止の三つ物発句と長歌行(48句形式)の付句が入集している。三つ物は脇句が白尼、第三が一筆坊という組み合わせで優遇されている。同年秋也有は次の五言絶句を詠じた。

次韻梅嶺遊内津宿更幽亭 席上作

山館遠城市 村醪引興長 蕭騒秋夜趣 写得入詩章(『蘿隠(=也有)編』所収)

題の下に「席上作」とあるから内津へ出かけたのではなく半掃庵での作であろう。「更幽亭」は三止の号で恐らく三止が半掃庵を訪問して内津へ招待した際の挨拶吟と思われる。内津の秋の夜を想像して賛美している。

「更幽亭」の号に関連して「更幽亭記」がある(『うづら衣』)。三止は前出句碑の号にあるように「幽耕亭」を称していた。しかし改号を也有に依頼したのだろうか、也有は「更幽亭記」を与えて「今のあるじ風雅にふけりて客を愛する中に―中略―名におふ手まくらの茶(前出)を煮て一室に幽趣を楽しめば、もとより深山簷(のき)に近くして、伐木の丁々たる耳更に清かるべし。此亭に号を呼ぶに更幽の二字を以てす。云々」と改号させた。五言絶句の題からみると「更幽亭記」はこの年に書かれた可能性が強い。

さらにこれと関連して「示俳席掟」(『うづら衣』)がある。これも三止が也有に書かせたものであるが、連句の会に集まった連中の食事がとかく派手になりやすくなるのを戒めた短文である。他にもこれに類したものを也有は記しているが、これによって三止たちが楽しんだ内津の俳席の情景が浮かぶ。文中に「茶は殊に手枕の名産あれば、幽耕亭の饗(もてなし)は何なくとも足りぬべし。」とある。「手枕」「幽耕亭」の語は示俳席掟」が明和6年5月10日の「定茶名文」より後で、前出の明和7年秋の五言絶句や「更幽亭記」以前の作であることを示す。

明和8年正月、一筆坊『歳旦』に三止は八句表の発句、六句表の付句、長歌行の付句が入集する。八句表は一筆坊・也有・文樵と組み、六句表は尓(じ)住(じゅう)庵(あん)(内々神社横句のうち明之坊とある人物)・一筆坊・沽中・友之・来吾と組んでいる。組み合わせによって三止の重みがわかる。この年の白尼『歳旦』が見られないので不明であるが、あれば当然入集しているであろう。春には八亀が『店おろし』を出し、三止の発句二句と三つ物発句が入集している。三つ物は八亀・也有と組んでいる。

秋、也有は次の七言絶句を詠んだ。

次韻綱国上人自内津所寄

夢回帳望北山悠 謦欬絶聞心似秋

何日得篙浮覚海 蒹葭浅水一虚舟(『蘿隠編』)

題にある綱国上人については也有が「内津草」で「府下万松寺にさきにいまそかりし綱国和尚退隠して此里見性寺といへるに仮に住給へり。」と紹介している。その綱国上人が内津から伝えた詩に答えたのが上の絶句である。上人と也有との交際はかなり遡(さかのぼ)る。それを示す詩を『蘿隠編』から抜き出して題を列挙すると次のようになる。

宝暦8年 訪綱国上人 (1758 也有57歳)

宝暦10年 次韻綱国上人過訪所寄

宝暦11年 寄綱国上人謝前日所訪病中

宝暦12年 喝万松寺綱国上人和前日所寄韻

宝暦12年 次韻綱国上人所寄

明和4年 次韻綱国師所寄 師前住亀岳山 去年辞山隠城南 (1767)

万松寺と半掃庵は目と鼻の先、両者は訪いつ訪われつの間がらで、右はその片鱗を窺わせるものであろう。その上人も明和3年には万松寺を出て城南(どこか不明)に移り、何時かわからないが更に遠い内津の見性寺に隠栖した。そこで懐かしい也有に詩を送り上の応答となったのである。詩の意味は夢にまで内津の山里をみるが上人に合えず心は秋のようにわびしい。いつになったら悟りの大海原に棹さして浮かぶことができるだろうか、私は岸辺のあしの浅瀬につながれた役立たずの小舟に過ぎないというのであろう。暗に内津への訪問をほのめかしている。

安永2年(1773)正月、白尼『歳旦』に三止は歳暮発句と長歌行の付句が入集するだけでやや淋しい。8月18日には也有が文樵と也陪を従えて内津を訪問する。迎えるのは三止・綱国上人・試夕・羽白等である。ここで試夕の紹介が必要となるが本名すらわからない。「内津草」によると、「試夕の家は更幽居にさしむかへり。」という。三止の家の向い合わせで、「かれは彼さとに茶をひさぐ者にて、庵へもうとからず訪ひて、年比相しれり。」ということで「なりはひいとゆたかなるをのこ」である。三止の薬種商に劣らず土地の産物である茶を扱う裕福な葉茶屋であった。名古屋へ商用で出向き半掃庵へもよく顔を出したものとみえる。この茶について也有が三止に与えた句文「茶記」(『うづら衣』)がある。

すでに述べたように三止は自家製の茶の銘を也有に請い、句文「定茶名文」によって「手まくら」とつけてもらった。そこで得意になったのか醒月堂(「茶記」と「内津草」をつき合わせると試夕の屋号であることがわかる)が製する茶も同じだからというので銘を譲ってやった。しかし三止のは自家用、醒月堂のは商品で、扱いが違うのに同じ銘では三止の方が贋物かと疑われる。そこで疑いを解く一言をと也有に求めた。困った也有は「同じ里に同じ物の同じ名ならんには、何かは人の疑いあらむ」と逃げるが三止はきかない。止むを得ず也有は「茶は同じ香を手まくらの右左」で埓をあけたというのである。三止と醒月堂試夕と也有のからみ合い、商いと風雅の対照好一篇である。この話は市橋先生が昔「也有様と手枕事件」として紹介され、試夕の本名が杉浦治右衛門で、茶の銘を也有に求めたのは試夕であるとしておられるが典拠不明で何とも言えない。(以下次号に続く)

円福寺さんの昔語り2 白山村のちょうちん山

井口泰子 本誌編集委員

ちょうちん山は、この地方の夏のたのしみの1つであるが、高蔵寺近在では白山村から始まったというのが村人の自慢である。

徳川時代の万治元年(1658)当時、円福寺に寄偶していた宗休という茶人が、境内の一画、見晴しのよい宗休山で村人と集まって始めたといわれている。

旧暦7月10日、この日に観音さまに参れば1日で99,000日参ったと同じ功徳があるといわれる日、広場の中心に大竹を立て、竹の先から四方に網を張って松の根方にとめ、大竹から、幾段も蜘蛛の巣状に細竹を組み、ちょうちんを百八つ灯して下げた。遠くから見るとそれはちょうちんの山のようであった。

観音さまに参って、ちょうちん山の下で踊りあかすのは村の若者の大きな楽しみであった。この夜、若者たちは、女装して手拭いを被り、すげ笠をつけて踊った。踊りながら日ごろ目をつけておいた娘たちをからかいに行く。娘たちもからかわれることを期待して見物に行った。時に、踊りは、松本、気噴、高蔵寺、坂下まで練り歩いた。

ちょうちん山は、はじめは寺がとりもち、後には村の若衆組がとりしきるようになった。が、明治末年、若衆組の踊りの輪が、製糸で賑わう坂下までくり込んだことがあり、女工の風紀を案じた工場主から告訴すると怒りを見せられて、若衆組は解散に追いこまれる事件があった。

解散した若衆組は、その翌年、青年会として面目を新たに発足したが、ちょうちん山は青年会の手を離れ、村のとりしきるところとなった。

ちなみに、近隣で「青年会」という名を一番早く使ったというのも白山村の自慢である。

また、旧暦7月10日は、毎年、日中いかに晴れていても夜になると雨が降ったので、7月17日に変更され、今日では盆の8月15日頃になり、場所も寺を下りて、村の広場で行われるようになった。

平家琵琶(びわ)鑑賞会 横井也有と平家琵琶

平家物語を琵琶の弾き語りで切々と歌い上げる「平曲」は、国民の誇る文化財です。しかし、現在これを伝える人々が尾張と仙台にしかいないことはあまり知られていません。愛好家はわざわざ名古屋に出掛けて平家琵琶を鑑賞しています。

この機会に、あなたも鑑賞してみませんか。

とき=9月22日(土曜日)午後2時開演

ところ=市民会館

演目=「祇園精舎」三品検校正保、「横笛」三品検校正保・土居崎検校正富

解説=山下宏明氏(名古屋大学文学部教授)

入場料=1,000円

問い合わせ=社会教育課(0568-33-1111)へ

主催=市・市教育委員会

前売り=サンマルシェ案内所・清水屋案内所・西武プレイガイド・市民会館・市役所玄関受付・市民文化センター・知多公民館・鷹来公民館・坂下公民館・東部市民センター・狂言を楽しむ会

「郷土誌かすがい」配布書店

本誌は3月、6月、9月、12月末頃に下記の書店で無料で受け取れます。

伊藤書店(鳥居松町6)

伊藤書店 藤山台店(藤山台)

伊藤書店 西武店(六軒屋町東丘)

伊藤書店 清水屋店(鳥居松町5)

ヒラノ正和堂書店(高蔵寺町4)

ヒラノ正和堂書店 サンマルシェ店(中央台2)

陶文堂書店(中央台5)

寺沢書店(坂下町3)

秀才堂書店(神領町)

上条文庫(上条町1)

春日井書房(八事町2)

文昌堂書店(旭町2)

三洋堂勝川店(勝川町7)

三洋堂勝川店高蔵寺店(高蔵寺町2)

純正堂書店(松新町1)

鈴木書店(味美白山町1)

石黒文化堂書店(西本町1)

水野書店(町屋町)

日本書房(白山町)

ブックス カエル(気噴町北)

藤村書店(東野町)

発行元

昭和59年9月15日発行(年4回発行)

発行所 春日井市教育委員会社会教育課