郷土誌かすがい 第40号

平成4年3月15日発行 第40号 ホームページ版

木造十一面観音像

白山町 円福寺

当山は、縁起によれば、養老7年(723)開創とされ、1269年の歴史を有すると伝えられている。

山上の観音堂に祀られている十一面観世音菩薩は、海中涌出の霊仏として、古来多くの信仰を集めた。如何なる願いも叶うという仏縁によって当寺は、初め縁福寺といわれていた時代もあったが、神亀5年(728)に行基が訪れて円福寺としたといわれている。

鎌倉時代より室町時代にかけて、山上には七堂伽藍、麓(ふもと)には十二坊の堂舎があり、荘厳であったといわれているが、現在は往時のおもかげを留めているものは何もない。

御本尊十一面観世音菩薩は脇侍に不動明王と毘沙門天を祀った三尊形式となっている。御本尊は秘仏となっており、御開帳の期間以外に拝観は出来ない。

昨年行われた文化庁の調査によれば、御本尊は木造の立像で、像の高さ、108.2センチメートル、頭体の幹部を桧に一本から彫成し、これに両腕等がつけられている。髪などに彩色を施している以外は、全身ほとんど素地のまま仕上げられ、赤系顔料を付した程度のいわゆる檀像様の仏像である。一般的には後世になって、新しい材料で補正が行われることが多いが、頭上面や指先、台座なども当初のものがそのままよく残っており、その保存状態が極めて良好である。

制作された年代は鎌倉末期と思われているが、鎌倉期以降しばしば造立されている素地仕上の像としては美作として注目されている。

約7~800年の歳月を経た観音像は、どっしりとした落ち着きと、慈愛を滲ませている。連綿と秘仏として引き継がれてきたことにより、良好な保存状態が保たれたことは大変嬉しい。この貴重な文化財を永遠に後世に引き継ぐ責任の重さをひしひしと感じる。

長公宣 円福寺住職

ムラがなくなる 民俗の改廃

安藤慶一郎 金城学院大学教授

第二次世界大戦後、日本のムラは、産業社会の体制に順応することを求められた。そして、都市化の波はムラを呑みこんでしまった。昭和30年代後半になって、急激に表面化した過疎・過密という社会現象は、都市と農村をこれまでにない程のはやさで変貌させた。

若い労働力が都市へ流出したことから、第2種兼業農家が増えた。そして、この勢いは農家の世帯主にまで及び、農業から離れる人も出てきた。こうした状況は、日常の生活様式に当然反映する。

春日井市では区画整理事業がいちはやく開始された。まず、勝川地区で実施され、年を追って各地区に波及していった。高蔵寺ニュータウンができ、市東部の丘陵地域にも開発の手は伸びた。現在進行中の区画整理事業が完成するころには、近世以来、発展しつづけたムラの灯は消えるかも知れない。

神社や寺はさておき、先祖とのつながりを強めてきた埋め墓(埋葬墓地)も、区画整理事業の進むなかでつぎつぎと整理、改廃され、ムラ共同体の拠点は姿を消した。「ムラがなくなる」という言葉は、当市の現状をよく表現しているように思われる。

こうした状況は、人びとの社会関係を変える。社会生活をうまくすすめる上で、人びとはどんな仕組みを考え、それを保ってきたのであろうか。それを可能にしていた社会的条件を振り返ってみるのは意味がある。ムラのなか、あるいは周辺に来住者が増えてくると、いわゆる混住化社会が出現する。しかし、ムラで見られたような人々の連帯感は、そこではきわめて弱いものになる。ムラという具体的な共通した生活の場が失われているからである。

生活上の連帯性を問題にするとき、われわれはもう一度、かつての生活の場に目を向ける必要がある。

生活のリズム

稲作を中心とした年間の諸行事を柱として、ムラの生活は毎年くり返されてきた。農耕儀礼は、生産の無事と感謝のうえに成立し、生活のリズムを秩序づけてきた習俗である。溜池、用水、山林などは、共有もしくは共同利用され、ムラの生活をなりたたせてきた。山神や水神を祀る行事は、生活をまもるためにかかすことの出来ない関心事であった。生産と信仰は一体化していたのである。氏神社、寺も、ムラと家の生活のためにあるものであり、先祖を祀るという心意が柱となっていた。正月と盆行事がながく存続している根拠もそこにあるといえる。

ムラづきあい

どのムラにも取り決めがあった。正月の初総会でそれは確認された。葬式や婚礼時などに義理をかかさないのは現代でも意識されているが、ムラ社会では、揺るがすことのできない生活規範であった。

人の義理固さが強調されるのは葬式である。近所・親類・知人は何はさておいても、葬式を無事すませるように、人々は協力を惜しまなかった。組・屋敷・同行の間で葬式組をつくるかどうかは、ムラによって多少のちがいはあったが、いずれにしても、援助がなければ野辺の送りはできなかった。都市化の進むなかで葬儀社の存在は大きくなり、葬式組の肩代わりをするようになった現代の生活を想うとき、社会生活の推移の激しさを自覚しなければならない。

通過儀礼

人の一生にかかわる儀礼は、誕生から死に至るまで、それぞれの段階、つまり、人生の節目に行われる習俗である。それは、ムラの生活とも深いかかわりをもっていたのである。

厄年、年祝いは個人的なものであるが、それは同時に、ムラのなかの社会的行為でもあった。人生の最後、葬式がすむと年忌となるが、これもムラの慣習からはずれては存在しなかった。近親者、隣人、知人とのあいだでかわされた贈答、共同飲食をとおして、人々の連帯感は更新されてきたのである。

ムラの生活

産育儀礼 子どもの誕生

井口泰子 本誌編集委員

前回の婚姻に続いて、今回は村の出産の習俗、生育の儀礼を追ってみたい。大正、昭和前期の白山村(現在の白山町)の慣習については前回と同じく藤江てふさんに語ってもらった。藤江てふさんは明治34年生まれ、今年91歳である。

帯祝い

婚姻がすみ、新妻が妊娠すると岩田帯をしめる。岩田帯の名は、肌に結ぶところから結肌帯というのがなまったものだといわれている。イヌの産が軽いことから5か月目の戌の日を選んで締める。岩田帯の目的は、妊婦の下腹部を保温し、胎位を正常に保つことにあるが、これには別にもう一つの意味がある。それは岩田帯を締めることによって、その子を産むことを覚悟し、家族がその子の出生を認めるということであった。江戸時代にはあった間引きといわれる堕胎も、いったん岩田帯を締めてからは子どもを育てなければならない義務となった。

帯には、高貴なものは生絹や白綾を用いたが、農村では普通、木綿の紅白の一丈物(約4メートル)が使われた。

白山村では、この日、親里から紅白の帯が贈られる。帯は祝い用に平絹紅白の一丈もの、ふだん用に晒し木綿の一丈が使われた。産婆がきて帯を締め、赤飯を炊いて祝う。

また第1子の時には里方から祝いの餅が贈られる。地主程度の家では餅を40軒分くらいついて贈った。藤江さんの実家では、米俵2俵(1表は60キログラム)のもち米をついて、婚家の親戚近所に25軒分、実家の親戚近所に15軒分配った。その日は近所のおじさん、おばさんがきて米をとぎ、餅をつくのを手伝った。1升ぐらいの餅を濃い親戚に、少し小さ目の餅を薄い親戚や隣近所の親しい家に配ったものである。

ウブヤ(産屋)

総じて出産は<けがれ>と考えられていたので、産の忌みを避けるため、古くは母屋とは別に出産の為の小屋を設けて産をしたものである。産をする小屋であるからその小屋を産屋・産小屋といった。

時代が下るにしたがい、産小屋を別に設けることは少なくなったが、言葉だけが残り、産をする部屋を産屋といい、産褥にいる産婦を見舞ったり、赤子を見に行くことを産屋見舞いといった。

明治、大正、昭和初期では産をする場所はおよそ定まっており、普通は平素の<ねま>、<なんど>が使われた。<おもて>の後ろ側に位置する部屋で家内の生活から隔てられた部屋である。

大正時代の白山村では、普通嫁の里で産むことが多く、産室は<なんど>とよばれる所であった。<なんど>は春日井の四つ建ての農家では<でい>と呼ばれる表座敷の裏側に当たる北側の部屋である。赤子を明るいところに置くと目がつぶれるといって昼間も雨戸をたて薄暗くしてあった。そのため赤子が掌の中に髪の毛や衣服の糸屑をまきつかせたまま幾日も気づかずにいたり、首に乳かすが流れて皮膚がただれてしまうこともよくあった。

ウブヤミマイ(産屋見舞い)

産屋見舞いは産屋の忌みが少しずつ晴れていく段階の初めの行事で、赤子を承認する第一段階である。

白山村では、生まれて3日目、婚家の親が嫁の在所にハラワタモチ、カツオブシ、<手通し>という新生児の着物をもって見舞いに行く。むろん赤子の父親は赤子が生まれるとすぐ会っているのであるが、正式の行事としての産屋見舞いによって、姑は初めて赤子と対面し、赤子がその家の子となることを承認するのである。

ハラワタモチは産婦がこの餅を食べて力をつけ乳がよく出るようにということであるが、これは祝いにくる近所の人にも配られた。カツオブシは丈夫に育つようにという願い。<手通し>は表布が赤、裏布がうこん(黄)の木綿の合せの着物で、袖口が赤子の手を通しやすいように平袖になっていた。肌じゅばんも添える。

こうした赤子の承認は、日を重ね年を経て、成長するにしたがい何度も行われる。七夜、宮参り、お食い初め、誕生日、白山村ではあまり行われなかったが髪置き、袴儀、帯解きなど(七・五・三)である。

しかし、これらの儀礼は、初子や長男の場合盛大に行われたが、第2子以下や女子には簡略にされることが多かった。

七夜

生まれて7日目、赤子はその出生を祝福され、近親に紹介される。七夜は出産儀礼のうちで最も重要なものとされている。

この日に命名されることも多い。名は普通親がつけるが、一家の長である祖父、親類、産婆、有力者、有識者などが名づけ親として命名する場合もある。文字を知らない人も多かった時代には、役場へ行って相談してつけたりしたため、農村には不似合いな役人風のいかめしい名前がつくこともあった。また庚申講のある月に生れた子どもには、庚を、カノエと読むところから金属に関する名前がつけられることが多かった。男の子なら鎌吉、鎌助、鍋三郎、女の子ならきん、ぎん、くわ、かま、きりといった具合である。昨年双子で百歳を祝われたきんさん、ぎんさんも生まれ月が庚申の月に当たっていたかも知れない。

女の子は喜ばれなかった時代で、女子が続いて生まれるとヲワとかハグリと名づけたりした。これはイガの中には栗は2つ入っているのが普通であるが、ヲワグリといって1つ余分の栗が入っていることがあり、それにちなんだもので、今から思えば甚だ失礼な名前である。3人目、4人目ともなると出生の届出も遅れたり、忘れたり、縁起をかついで1月1日としたりして、実際の出生日とはかなり異なることもあった。

白山村では、この日に赤飯を炊き、尾頭付きの膳、婚家の人も招いて酒を飲む。産土(うぶすな)神(がみ)を祀った神棚には、大豆と小石を白紙に包んで供えた。大豆は、赤子が丈夫に育つようにとの意であるが、小石には重大な意味がある。これについては次の宮参りの項で述べる。

藤江さんの姑さんは、この神棚に供える石を「どうぞきれいな子になりますように」と美しい石ばかりを拾い、ていねいに洗って供えられたそうである。

神棚の産土神は、このころの縁組がほとんどが同じ村の中でされたので、里の神様も婚家の神様も同じ産土神であった。

宮参り

宮参りというのは、単に、神に生児の成長、多幸を祈るということではない。赤子をその土地の神(産土神)の見参に入れ、氏神、氏子の関係を結ぶ儀式である。

産土詣で(うぶすなもうで)は中世以降一般に行われるようになった儀礼で、この他にも個人の誕生日、髪置き、袴儀、帯解きなどに盛んに行われ、産土神は出産と成長に深い関わりをもっている。

白山村の宮参りは、男の子は生まれてから33日目、女の子は32日目である。この日にちは村によって違い、同じ春日井市内でも、男、32日目、女、33日目のところもある。白山村で女子が32日目と男子より1日早いのは、女は後に月経があり、そのけがれで宮に参ることができない日があるため、せめて生まれたときの宮参りくらいは1日早くさせたいということらしい。

生児に新調の産着を着せ、里の祖母が抱いて宮に参る。産婦は産の忌みがまだ晴れていないのでついて行くことはできなかった。生児の忌みまだ完全に明けてはいないので、<鳥居参り>といって、宮参りしても鳥居の所まで行って、そこから中には入らないで帰った。これも村によってちがいがあり、生児と祖母のみ神前まで参り、母親が鳥居の所で待つという村もある。

この日の生児の晴れ着は、上着は、男児は黒羽二重の無地紋付あるいは腰にのし目模様、女児は友禅などで、下着を重ねた。下着は男児は白羽二重、女児は緋縮緬であった。上着は婚家から、下着は里方から贈られる習わしである。

さて、前述の七夜に神棚に供えた大豆と小石を包んだ白い紙包であるが、宮参りにはこの包みの中に、おさい銭を1銭銅貨で10ぐらい入れたものを、2包み作って宮にもって行き、鳥居の両側に1つずつ供える。大豆、小銭は近所の子どもたちに分けられるが、小石はこのときより社地の玉砂利となる。このことによって産土神と生児の間に、氏神と氏子という関係が成立するのである。

宮参りをもって生児の忌みは完全に明ける。

産婦の忌みはまだ明けない。

このお産をしてから宮参りの頃までの産褥期間は、農家の嫁にとってもっとも心休まる休息の時であった。ふだんは忙しさに追われて働きづめの嫁が、この時だけは誰にも遠慮せず大っぴらに休養する事ができた。

これは里で産をしても婚家でしても同じで、藤江さんの姑さんは、嫁に産後21日間はお勝手を手伝わせず、「産のすぐあとは岩が落ちてきてもじっとしておれというぐらいだから」といって安静を保たせ、ふだんの農家の食事は麦飯であるのに、倉から米を出して温かいご飯を食べさせられたそうである。若い嫁であった藤江さんは「いつかこの姑さんが寝つかれることがあったら大事にしよう」と固く心に刻みつけたそうである。

オビタテ

白山村では里で生まれた赤子が晴れ着を着て婚家に戻ることを<オビタテ>という。婚家で出産しても産後しばらく養生に里に帰り、婚家に戻る日をやはり<オビタテ>といって祝った。産のため里に帰っている日付けが、3ケ月にわたるのを忌み、生児と産婦の着物だけを婚家に返して実際の身柄は体が回復するまで里方にいることもあった。

この日、里方から祝いとして持参するものは、むつき、おぶいひも、もりどんぎ、乳母車、赤子のふとん一組、おおきくなってから着るふとん一組、祝い米なのである。

この日は、里方から祝われた、かご盛りの鯛で、親戚近所を招いて宴会をし、赤子を抱き廻して皆に紹介した。

招かれた客はそれぞれ祝いを持参した。祝いは、米、もち米など3升~1斗、絹、木綿、交織などの布、8尺(一つ身の着物のできる長さ)~半反(四つ身の着物のできる長さ、小学校へ上がるぐらいまで着られる)である。むろん米は自分の田でとれたもの。布も自分の手で綿の木からとって紡ぎ、染め、縞柄に織った物や、シルケット糸と絹の交織、上等の祝いとしては蚕からとった絹布もあった。これら祝いの品は半長持ちに入れてしまっておき、必要なときに着物に仕立てた。

この出産祝いの品は江戸時代から第2次大戦ごろまであまり変わらなかったようである。天保2年11月、松河戸に生まれた女子の「産衣貰い覚え帳」が古文書として残っているが、それには

「産衣一つ銀三分 金右門、米一升 利平、米一升 彦助、木綿八尺 増蔵、木綿一反 忠右門、肴つと一つ米一升 応助、木綿一丈三尺 善江門」といった記録が多い。

お食い初め

白山村では生後百十日目(百二十日のところもある)、初めて生児にご飯を食べさせる内祝をする。実際にはまだ食べられないので生児を祝い膳につかせて赤飯を食べるまねをさせるのである。歯が丈夫になるように膳の上に石をのせることもあった。

この日をもって産婦の忌みが明け、以後は母親も宮に参ってもよいとされるので、この日に母親が赤子を抱いて宮に参ることもあった。

破魔矢、羽子板

子どもが生まれた年の暮れ、里方から男の子には破魔矢、女の子には羽子板が贈られる。破魔矢は、正月、破魔を射るという故事にならったもので、細長い板に弓矢を飾り付けその下に押絵の戦人形などを貼り、正月の贈物とした。

3月、5月の節句

里方から、女の子には3月に赤飯を、男の子には5月に赤(赤飯)、黄(くちなしでそめた)、白(大豆を混ぜた)の3色おこわを重箱に詰めて祝い、それを親戚近所に配った。(破魔矢、羽子板、3月と5月の節句については本誌第27号を参照)

誕生祝い

里方から贈られた紅白の餅を親戚近所に配った。

七・五・三の祝い

近年、七・五・三といわれる子どもの成長を祝う行事が盛んである。白山村では戦前はあまり行われなかったが、ついでに触れておく。これは、古くは<かみおき>、<はかまぎ>、<おびとき>といわれる乳児から幼児へ、幼児から少年期への通過儀礼であった。

<かみおき>髪置き

中古、子どもは生まれてから3歳位までは頭髪を剃ったが(よく頭を青くくりくり坊主に剃った幼児の絵があるがあれである)3歳ぐらいになると剃らずに髪をのばすようになる。この儀式を髪置きといった。武家では11月15日を選び、祝儀後、産土神へまいる風習があった。

<はかまぎ>袴儀

幼年の子どもが初めて袴をつける儀式。この式を契機に男女の区別が開始され、それまでは男女ともに着流しの同じ様式の衣服であったが、以後は男女別様式の衣服を着用することになる。古くは3歳、後世は5歳ないし7歳に行い、おもに男児の儀式となった。

<おびとき>帯解き

子どもが成長して付け帯、すなわち付け紐のある着物をやめて、これのない着物にあらため、初めて帯を着用するときの祝いで、通例の祝日は11月15日が選ばれた。<ひもとき>、<ひもとおし>ともいわれる。年齢は公家、武家、民間などの違いや地域差、男女差があっても9歳か7歳、5歳に行なわれた。

また<おびとき>の帯は、近世では付け紐に解釈されているが古くは下帯を意味したとも推察されている。

以上の<かみおき>、<はかまぎ>、<おびとき>などとよばれる儀式が、民間で七・五・三として定着したのであった。

また、この7歳という年齢は幼児から少年期への折り目で、7歳までは子どもを自分の物とは考えず、神からの預かり者として考える風があり、白山村でも、「七歳の七月七日までは子どもの頭に手をあげてはいけない」(頭を叩いてはいけない)とされていた。

以上述べたように、出産から7歳まで、こうした成年への通過儀礼をすることによって、子どもは、土地の産土神にその成長を承認され、同時に、属する社会の成員として村人たちに段階的に位置づけされていったものであった。そして子どもが15歳に達したとき、一人前の村の成員と認められたのである。

付記 産婆制度について

近代、村での出産は、ほとんどの場合、産婆の手になったが、当時の産婆の制度、実態を資料によって記すと次のようである。

産婆の制度が確立する以前の出産は、近隣の女たちが助け合って介助をしてきたのであったが、そのうちに介助をしてきたのであったが、そのうちに介護に熟達する者が頼られ、頻繁に依頼されるようになり、次第に産婆としての職業が成立していった。しかし中には医学知識、技量などに修練しないものがあり、母子の生命を危険にさらすこともあったため、知識、技術等の習熟を図る制度がのぞまれた。

明治元年12月24日、太政官は諭告を発し、愛知県としては、明治10年2月、産婆取締りの初めとなった。

以後、16年に産婆免許の件、17年に産婆講習会規定および産婆規則、18年に産婆開業試験規則を定めた。

明治27年には愛知病院内に、産婆及び看護婦養成所が創設され、私立としても愛知産婆学校、五島助産婦教育所があいついで設立された。

東春日井郡には明治18年7月から明治22年9月までの産婆講習会の記録がある。講習会は簡易科、高等科の試験に備えて毎月1回、開かれたもので、東春日井郡を地域別に4組に分け、1組の出頭人数は、明治22年2月、簡易科で30名、明治22年4月、高等科で25名で、各村としては1~2名である。

講義内容は、骨盤異形、骨盤手当、子宮出血、流産早産論、産母嬰児の看護論、難産講義、でん産位置及び変産、さい帯脱出論、胎児異常の過大及び不正の体形論などである。

講師には地域の医師、守精一、鳥居正之、伊藤春渓、伊藤平三の各氏の名がみえる。

免許は市長、郡長の認定によったから講習会には郡長が常に出席した。

講習料は1円40銭(7回分)であった。

春日井の人物誌

小坂孫九郎雄吉(かつよし)1

石川石太呂 春日井郷土史研究会員

「信長公記」(桑田忠親 校注)巻首の項に「深田、松葉両城手かはりの事。深田口の事、三十町計りふみ出し、三本木の町を相拘へられ候。要害これなき所に候の間、即時に追ひ崩され、伊東弥三郎、小坂井久蔵を初めとして、究竟の侍三十余人討死。これによって、深田の城、松葉の城、両城へ御人数寄せられ候。降参申し、相渡し、清洲へ一手に……」この中の小坂井久蔵とあるのは、小坂久蔵正氏の事であって、この戦記は“前野家文書、千代女覚書”の中にも「……その子久蔵尉去る天文二十三年(1554)清須彦五郎の家老坂井大膳、備後殿(信秀)亡き後清須城を取り込み、上郡の横領を企て謀叛これあるの時、上総介信長様いまだ若輩の身にて候も、この注進を聞き給い、那古野の城より人数引き連れ海津なる処まで軍兵を詰め置かれ増る。この辺り四辺一面深田にて此の地にて出入りと相成り増る。此処は森陰とも無く身を隠し置く木立もなく、この合戦、小坂久蔵、佐々蔵人介殿とも奮戦、久蔵尉足軽を引き連れ立ち廻り、敵味方入り乱れての乱戦と相成り増る。我等屈竟なる者次々と討ち取られ遂に無人と相成り、上総介殿に御加勢を憑み候も、久蔵尉力尽きその場に相果て候……」とあります。

さて、これらに登場する小坂氏は、上条城と小坂孫九郎雄吉に関係があるとみられるので述べてみたいと思います。

小坂氏について

地元の資料において調査を続けてきましたが未だ残念ながら解明し難いものがあります。津田応助著「翁伝」所載に、今井兼平の孫男阪孫九郎光善が「……故あり、家門一族を率い、亦家臣河部、柴田、作間等を具して男阪の地を去り、これより来りて尾張国春日部郡……に至り……」とあります。

新潟県佐渡郡の男阪という地名字名をずいぶん調査依頼してきましたが今だ不明です。最近に佐渡郡畑野町大字宮川小字小坂(コサカ)という公称地名ではなく俗地名だろうと思われる個所がわかりましたが、コサカ、オサカ等の調査の必要がまだまだあると思います。

また、家臣団の作間とは佐久間を指していると思われますが、中世期尾張の佐久間氏の諸伝をまとめてみますと、桓武平氏三浦氏流で安房国平群郡狭隈郷(千葉県)を領したところから起きたといわれます。三浦大介義村の3男宗村の後という説もありますが、4男多々良義春の嫡男佐久間家村の後ともいいます。

これが家村の猶子新兵衛朝盛(和田常盛の子)に至り、南朝の後楯だった熱田神宮の神官大原氏をたより、また庇護をうけ伊勝の地を拝領しその代官となり、伊勝城創築をなし、その後御器所をも拝領した佐久間一族かと思われます。男阪氏と建保年間の主従関係の接点はわかりかねます。上条地区の字名に「佐久間」という字名があります。この佐久間屋敷については「郷土誌かすがい」第37号に所載されています。(梅村光春氏稿)

「翁伝」の中に「……重緒(11世)に一弟あり、移って丹羽郡前野村に住す。重緒が弟の後に雄吉なるものあり、雄吉に一弟あり、名を明らかにせず、雄吉祖先の名を襲ぎ男阪孫九郎と称し、兄弟共に織田信長に仕ふ……北畠信雄に仕へ、愛知郡岩作、柏木(井)二万石を領せり……」とあります。

“張州府志”には「在上条村小坂孫九郎雄吉居之其墟今為民居」とあり、上条城は小坂孫九郎雄吉の居城としてあります。「尾張志」丹羽郡の内に「小坂孫九郎雄吉。前野村の人にて信雄公に仕ふ、信雄卿(きょう)従士分限帳に小坂孫九郎、三千貫文、かしわ井村、やさご村と見えたり……」とあります。

これらのことから丹羽郡前野村(現在の江南市前野)との関係調査が必要となりました。

小坂氏について(入国の由来)

今から10数年程前になろうかと思いますが、「永禄墨俣記」等の戦記古書が発見された江南市前野の吉田竜雲氏所蔵の多数な資料「前野家文書」に接し、滝喜義先生のご教示を賜り、春日井地元の今まで調査中の展望が開かれた思いでありました。

「先祖武功夜話」については享保15年(1730)に茂平次なる人が書き改めています。「千代女覚書」は孫九郎の孫、孫四郎の娘千代女が親や親族より聞いた話を書き留めた、寛永年間の覚書とあります。

これらの前野家文書を総合して関係個所を抜粋してみると

「尾張国御守護武衛様、守護代織田治郎左衛門敏定殿御台地相定之事。治郎左衛門敏定どの御在世の時、江州六角御征伐の為、御上洛の砌り、手前共先祖小二郎尉長義御供仕り、江州ハ甲賀山なる処ニ御陣仕るの時、越中の住人にて小坂孫四郎尉なる者、治郎左衛門どの陣所迄罷越し、與力と成る。爰ニ小坂孫四郎、同治郎左衛門、江州御陣限り無き高名御座ひ増る。敏定どの、江州引払ひ尾張御帰陣の時小坂氏敏定との相随ひ、尾張国入国後、治郎左衛門との忠勤はげミ、覚又目出度く、尾州春日郡柏井庄ハ、治郎左衛門、御台地定め置れ増る。柏井庄、篠木庄地子全て治郎左衛門との靡き増る。

其の地御台地と名付けられ御舎弟弾正左衛門殿、御台ニ城地構へ居り増る。

古来より此の柏井、篠木なる処領主不入の地也。小坂孫四郎尉柏井吉田の地賜り、屋敷かまへ柏井の奉行相勤め増る者にて、柏井小坂氏の由来也。

小坂氏ハ元来但州山名衆にて、生国ハ但州出石郡小坂郷ノ出生也……」とあります。

比良の佐々氏について前野家文書は、

「余語右ヱ門大夫盛政は本国は江州余語庄にて、佐々木氏の家人也。余語右ヱ門大夫、小坂孫四郎尉、甲賀山城責大功に在により、治郎左衛門殿に相随ひ尾張入国、余語右ヱ門大夫の後比良の佐々氏也……」とあります。同書所載各所に長享の昔等とありますので、長享の年の戦後両氏共、尾張に入国したものと思われます。六角征伐は長享の年間(1478~88)延徳の年間(1489~91)明応の年間(1492~1500)におこなわれています。 尾張に入国した小坂氏は柏井庄吉田、佐々氏(余語代)は比良の地を賜り、敏定の舎弟於台弾正左衛門(常寛)の旗下に加わり、各々50貫文を給ひ奉行を勤める事になりました。

柏井庄、小坂氏については今のところ前野家文書による、小坂氏尾張入国の由緒を採用せざるを得ないと思われます。

小坂氏系譜 孫九郎小坂氏を襲う

「姓氏家系辞書」(太田亮著)に尾張前野氏は平安期の頃、春日部郡司良峯氏の子孫が領主職として知行した氏族とされています。前野家文書の家系譜によれば、前野家初代佐兵衛兵高長より7代に五郎三郎宗義があり、長子は小次郎兵衛高康といい、次男の四郎俊氏は応永の頃より春日井郡岩作に住しました。その子九郎次郎正俊。その子左兵ヱ俊宗、九郎行宗があり、九郎行宗が柏井庄の小坂孫四郎吉政の猶子となります。「鵜飼毛受家譜」(毛受英次著昭和58年9月発行)によりますと、2代毛受賴勝の妹佐登は小坂孫四郎の室とあります。

猶子九郎行宗の子源九郎吉俊。その吉俊の長女(妙善)は前野家13代小二郎宗康の室となります。源九郎吉俊の長子は久蔵正氏、次男に源九郎正吉がいます。

前野家文書に「……小二郎宗義室は、此の小坂源九郎吉俊の女なり。然れば信長様、源九郎正吉深手蒙り子無く、久蔵尉は討死仕る為に是を惜み給ひ、小二郎宗康子、孫九郎尉をして小坂の遺跡相立らせ増る……」とあります。

天文23年(1554)清洲攻めの深田(海部郡七宝村大字桂字深田)松葉海部郡大字西条字城前)の戦で久蔵は討死し、次男源九郎正吉は深手を蒙り子も無く、小坂源九郎吉俊が女(妙善)は前野小二郎宗康の室でもあり、長子前野孫九郎宗吉(幼名千代太郎)は柏井庄吉田城(下条町)に居城し、信秀、信長に仕えていたので、ここに小坂氏の遺跡を襲うところとなりました。

取付

梅村光春 本誌編集委員長

大正12年(1923)7月12日。未だ午前2時だというのに続々と堤燈をたずさえ、みのかさをつけた農民達が、どこからともなくあらわれ、勝川にある農産銀行出張所の門前に行列をつくった。彼等は一様にこらからの行く末を思ってか無口であったが、「農産銀行の経営が思わしくなく、つぶれそうだげな。」という噂を口伝えにきいて、わずかばかりの預金の引き出しに来たのであった。純農村であるこのあたりでは、徳川時代からの金融機関としては、手広く商業をいとなむ大店(穀物や肥料。酒、みそ、しょう油の醸造。)や地主などが銀行の役わりをつとめ、頼母子講や無尽の金を預かったり、個人の現金を用立てたり預かったりして利子をとったり、つけたりしていた。これは夜の用心が悪いため(強盗が多かった。)と預けておいた方が安全という心理も働いていた。

明治26年7月1日施行の銀行条例によって銀行業ブームがおこり、名古屋に集中して中小の銀行ができたが、この春日井市域に最初に進出して来たのは、名古屋市の赤塚に本店を設けた金城銀行であった。これが現今の市西部の春日井村大字坂の下に明治36年4月1日はじめて出張所を設けた。そして明治36年4月5日に競うように小牧町に本店のある小牧銀行が宗法に出張所を設け、ほとんど同時に2店の銀行が開業した。しばらくは平静であったが、大正時代に入ると、銀行の林立による競争が現われはじめ、敗れた小牧銀行は遂に尾三銀行の吸収合併するところとなり、金城銀行も名古屋銀行と合併した。この時、金城銀行の出張所は廃止となり、これにかわって大曽根に本店をもつ農産銀行が大正6年6月1日出張所を勝川に設けた。

すなわち、大正7年頃には、勝川に農産銀行と尾三銀行の出張所があったわけである。

勝川には当時、東春日井郡役所があり、勝川尋常高等小学校(現、味美小学校)は郡の中枢の学校として校長会議や教育講習会が毎月のように招集されたり、警察署もあってこの地方の中心地であり、2つの銀行も結構よく繁盛していた。

大正12年7月12年に取付にあったのは農産銀行勝川出張所の方であった。かねてから噂として経営不振のため、資本金50万円のこの銀行が、他の有力銀行に合併されるのではないかということが、ささやかれていたのだが、農産銀行の株主の一人が、ひそやかに大垣共立銀行との間に進められていた合併話を農産銀行の4人の重役の重役の背任行為だとして告訴したので、これが口伝えに「つぶれるげな。」という噂として決定的なものとなったのであった。

預金者におしかけられた勝川出張所では、自転車で出勤してきた出張所長や雇員たちはこの有様を見て、事態が容易ならぬことを悟り、「都合により本日は休業する。」との張り紙をし、勝川警察署に巡査の派遣を要請するやら、本店へ雇員を走らせ指示を仰ぐやら、あわただしく動きまわった。

あきらめた預金者たちは、午前中には騒動をきいて新しくかけつけた人達と共に本店へ押しかけた。あわてた本店でも騒ぎのこれ以上ひろがるのをおそれたのか玄関口を閉ざしたので、怒った預金者たちは裏口から侵入を試みるなど騒じょう的になってきたので巡査が出動するという事態になった。

勝川では、農産銀行勝川出張所の近くにある尾三銀行へも預金者が殺到した。そして名古屋の尾三銀行本店でも同様な事態となった。

尾三銀行は営業成績もよく、どこをさがしても取付をうける理由がなく困惑したが、しかし急に殺到する預金者に丁重に応対すれば、たちまち準備した金も枯渇し容易ならぬ事態を招くと判断し、出張所も本店も一時閉店した。大正12年7月16日。丸一日を費やして尾三銀行頭取内藤伝禄氏は重役と協議し、救済方を、愛知、明治、名古屋、村瀬の4銀行に求めた。依頼をうけた4銀行の代表者は午后7時から日本銀行名古屋支店に集まり、徹夜の協議をした結果、金を準備することとなり、翌17日朝、尾三銀行へ届けた。

開店すると、猛烈な雨を冒して一般預金者は、名古屋の本支店、県下の支店、出張所に殺到した。そして、たちまちのうちに用意した資金を支払いつくしたのち中途で閉店し、さらなる救済方を日銀名古屋支店に申し込む一方、再び4銀行に交渉した。が17日の様子ではほとんどの全預金を用意しなければ、とても救済することは不可能と思われた。

そして、お金を用立てるが担保(たんぽ)として重役諸公の私財を提供してほしいという条件を出してきた。私財を提供するには、登記その他の手続きに相当の日数を要するし、尾三銀行としては、それまでの間がどうしても動きがとれないので18日午前2時、緊急重役会を開いて、「帳簿を整理する。」という名目で、向う2週間臨時休業することとなった。

この取付騒ぎについて「名古屋銀行」は、小林橘川、与良松三郎を中心として筆鋒するどく農産銀行の取付を派手に書きたてた。

これに対して「新愛知」も負けじと桐生悠々が先頭に立って尾三銀行の取付を詳細に書いてあおり立てた。遂に県知事が仲裁に入ったので、悠々は県知事の顔を立てて記事をとりさげようとしたが、既に記事は組み上がっていたため、その部分のみ活字を引っくり返して真黒な紙面で発刊した。このため悠々は「新愛知」を退社し、第15回衆議院議員総選挙に立候補したが落選した。

尾三銀行の取つけについては、大正12年7月18日の「名古屋新聞」は、次のように報じている。

「今回の尾三銀行の取付騒ぎは、某新聞社長が、かつて内藤頭取と選挙を争って一敗地にまみれたる個人的私怨に含むところあり、茲に報復の機会を捉えて煽動的記事をもって、取付を暗示誘導したるに起因すると見られ、或は憲政、政友の政党的争いの結果であるとも観察するものあり、元来、尾三銀行は、銀行それ自体の営業上に何等の不安あるにあらざれば、取付騒ぎの如きは一時的現象にて、当然終熄すべき性質のものであるが、外部にそれを煽動誘発する不謹慎なる新聞紙等のため過られる向のないでもない。」

太田県知事、前田県産業部長は、16日以来、日本銀行名古屋支店と、愛知、明治、名古屋、村瀬の4銀行側に対して極力救済方を斡旋し、17日も引き続き満腔の厚意と熱心とを以って善後策に腐心し、日銀名古屋支店と前記4銀行の代表者は尾三銀行救済のため連日協議を重ねた。

農産銀行、尾三銀行の取付から始まった一連の騒ぎは、19日には丹葉銀行が、21日には豊橋の大野銀行に預金者が殺到、23日には名古屋市の前記4銀行にも波及してきた。太田知事は動揺を静め、不安を除去するため、23日名古屋市内の新聞社の代表を県庁に招集して談話を発表し、新聞への掲載を要求した。

「太田県知事談話

昨今当地を中心とした付近町村に渉り、財界に対し不穏の噂を流布する者あり。特に、内容充実、信用確実なる銀行に対し、預金の引出しを為す者ありて人心の動揺を来たせるの憾なきにあらざるも、元来是等各種の噂をなすは畢竟財界の事情に通ぜざるもの、或は不用意に言を放つもの等、根拠なき流言にして、財界を害するの最も甚しきものなり、故意に之を為す者に対しては、当局に於ては、極力之が探索に努め、厳重なる処分を為すべきも、県民に於ては、此際、最も慎重冷静の態度をとり決して是等の流言蜚語に惑わされざらんことを望む。」

これを受けて、各警察署も、取り締まりを厳にし、少しの流言も見逃さずに聞込みにつとめ「銀行は危険、預金を引きだせ。」の電報を打った2青年を「財界攪乱嫌疑者」という罪名で引致したりした(門前町署)。

ブローカーの中には、並んでいる者に近づいて「預金通帳の金額の半値でその通帳を売らないか。」とそっとささやく者も出てきた。

しかし、はじめの農産、尾三の2銀行以外の銀行は、預金者の引き出し要求に素直に応じたので、預金者の疑心暗鬼もうすれ、24日には全く平静に復した。

この取付のため、日本銀行名古屋支店の貸し出しも7月14日の97万円から、23日には、9,567万2,000円、さらに、24日には9,606万2,000円と激増した(お父様の月給が15円~20円ぐらいの頃)。なお、尾三銀行の破綻のため、尾三信用組合連合会(262の信用組合の連合体)は40万円の預金の回収に支障を来たしたが当局や運営責任者等の努力で何とかこれをのりきった。

大正12年12月20日、農産銀行は、噂のとおり、大垣共立銀行に買収され、事件の発端となった勝川出張所も、大垣共立銀行勝川支店(勝川町大字勝川)となった。

註 大正7年5月18日執行の衆議院議員補欠選挙に憲政会より内藤伝禄氏が、政友会より某新聞社長が立候補し、激戦の末内藤氏が当選した。憲政会の小山松寿氏が社長をしているA新聞は、当然尾三銀行を応援するし、敗れた某氏は出身が東春日井郡ということもあって特に勝川付近の政治的動きには眼を光らせていた。そのためバックの政友会ともども農産銀行を応援した。

郷土散策

白山信仰9

村中治彦 春日井郷土史研究会員

日輪寺の白山大権現

本誌第33号で紹介した日輪寺仮堂(かりどう)に祀られている白山大権現の拝観について、住職の輪田皓峻先生にお願いしたところ、このほどご好意により取材の許可をいただいた。

春を想わせるような暖かな冬の日曜日、日輪寺を訪れると、早速仮堂に案内された。

この堂は明治24年の濃尾地震で本堂が被害に逢った折に、仮に建てられたところから、仮堂と呼ばれているという。

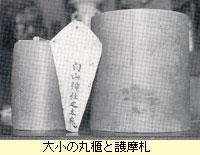

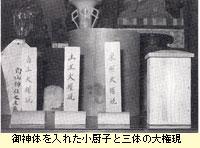

仮堂の左奥に白山大権現を祀った厨子(高さ65センチメートル、幅33センチメートル)があり、その前には三方にのせた御神酒が供えられていた。

当寺は江戸時代、白山神社の別当寺として藩より寺領十石を認められていた。明治維新の神仏分離令により別当の役割は解かれたが、その後も神社との関係はある程度維持されていたようである。

たとえば、白山神社の参道の階段の両側にある仏式の燈籠に、毎朝夕、住職が燈明をあげるという仕事を昭和の初め頃まで続けていた。また、神社の大祭があるときには、現在でも尚、白山大権現に御神酒と御供物を献上している。これは当寺が別当職を勤めていた頃の名残であろう。

厨子の開扉前に、住職が右手人差指と中指で降魔の印契を結び、呪文を唱えられたので小生も後に従って一緒に合掌した。

厨子の扉が外されると、中には蓋の無い丸櫃と白山神社之太麻と書かれた、古い紙の御札が10数枚あった。この御札には年月日が記入されていないので、いつ頃のものか不明である。住職の話では、当寺が白山神社の別当寺であった頃、修正会といって、1月4日頃本堂に護摩壇を設けて、今年の天下太平、五穀豊穣、村中安全などを祈願したという。

このときに、信徒である村民各戸へ「白山神社之太麻」と墨書した御札を配った。

丸櫃の中には、更に一まわり小さな蓋付の丸櫃と白山大権現、山王大権現、東照大権現などと墨書された3枚の木札が入っていた。

丸櫃の蓋をあけると、中には小さな厨子(高さ19センチメートル 幅10センチメートル)があった。厨子の桧の板は竹釘で密閉されており、残念乍らこれ以上の拝観は許されなかった。

住職の話では、厨子の中には紙に御神体名を書いた御札が納められているという伝承があるとのことである。製作年代も不明であるが、200年ほど前のものとの言い伝えであるという。

白山大権現の札の裏面には、本地仏としての十一面観世音の文字と梵字が墨書されている。山王大権現の裏面には、本地仏としての釋迦牟尼佛の文字と梵字が墨書されている。

山王権現は比叡山延暦寺の鎮守神であり、日輪寺が天台宗であるところから、総本山の鎮守神を祀ったものである。

東照大権現の裏面には本地仏薬師瑠璃光佛の文字と梵字が墨書されている。東照大権現は天台僧天海の主張により、朝廷から死後の徳川家康に贈られた神号である。

薬師瑠璃光佛とは薬師如来の正式名であり日輪寺の本寺である密蔵院の御本尊にあたる。

また、密蔵院、日輪寺共に尾張徳川家の保護を受け、葵の紋の使用を許されていた。このような理由で当寺に祀られたものであろう。

発行元

平成4年3月15日発行

発行所 春日井市教育委員会文化振興課