郷土誌かすがい 第25号

昭和59年12月15日発行 第25号 ホームページ版

木造仁王像

白山町 円福寺

阿形(ぎょう) 275 センチメートル(首吶(ほぞ)に永正7年7月吉日の銘がある)

吽(うん)形 270 センチメートル

多くの仁王像は東大寺にある鎌倉時代の傑作運慶、快慶作を手本としている。円福寺の仁王像も当然この流れを汲んでいる。

本像は桧材の寄木造(よせぎづくり)で、漆(うるし)下地に彩色を施したものであったが、剥落(はくらく)がひどいので修理部分は古色仕上げとなっている。像は内刳(うちぐり)を施し、眼に水晶(今は後補のガラス)をはめている。頭部と前と後ろと2材で矧(は)ぐ(つなぐ)。体の主要部分は前・中・後と3材で矧ぐ。首はさし首としている。腕は両肩で矧いでいる。他にも多くの材を使って木を寄せている。髪は一つ髻(けい)で結び、怒眼(どがん)で顔は斜め横を向いている。上半身は裸で下裳(したも)を着(つ)けている。阿形では左手を臂(ひじ)から曲げて横に上げ、独鈷(とっこ)を握っている。右手は五指を伸(の)ばし下におろす。腰を左にひねり左足をふみ出して岩座上に立っている。吽形は阿形が口を開けているのに対し、口を閉じている。両形が左右対称となるので、形は大体よく似ている。

室町時代後期の守門神仁王の巨像として、量感あふれている。鎌倉時代作程の緊張した充実感はみられないが、市内では珍しい大作である。

梶藤義男 市文化財保護審議会委員

郷土探訪

内々神社の扇獅子(おおぎじし)

鬼頭秀明 (民俗芸能研究家)

山車は祭の華である。京都の祇園祭から全国へ波及した鉾・山の風流は、それぞれの土地で独自に発達した。特に尾張地方では、山車にからくり人形を乗せることが自慢となった。春日井市内でも玉野町に、二福神(恵比須・大黒)のからくり人形を演ずる山車があり、しばらく絶えていたが昭和58年の夏祭から復活した。

名古屋へ御城が移される前から各地に鎮座した大社では楽車(だんじり)と呼ばれる山車が曳かれた。津島神社や熱田の南新宮(みなみしんぐう)社では、大山と楽車がセットで行われ真清田神社や那古野神社(三の丸天王)のように、楽車だけでも曳かれた。すなわち、からくり人形を乗せる多くの山車は近世以降のもので(大山を除く)楽車はそれよりも古い中世からの伝統がある。

春日井市では、内々神社に楽車が所蔵されている。しかし、他地方のものとは少し異なる構造をしている。特に注目したいのは、その山車内で稚児による舞が演じられていることである。

内津町は、名古屋から木曽路へ通ずる下街道(善光寺街道)の宿場町として発達した。そこに鎮座する内々神社は、日本武尊の東征とも関係する社で、建稲種命、日本武尊・宮簀姫命を祭神とする式内社である。中世までは篠木荘33ケ村の総鎮守であり、近世には「内津の妙見さん」として庶民の信仰を集め、多くの講もつくられた。

内々神社の祭礼は、かつて旧暦8月15日に行われ、古くから山車が曳かれたことは江戸時代の諸本に記されている。例えば『尾陽歳事記』に、

内津神社祭礼 山車二輌又おとり等あり、是は神領の百姓より年貢代としてつとむとそ。供御調進在て、別当妙見寺宝前にて誦経勤行あり。未尅宿院神幸あり 宿院は、町の西南側にあり 神幸の行列は、獅子・榊・左右小幟を持、神主束帯、幣帛を持、神輿、左右里童裃を着、宝劒を持、其次に児三人 中一人は扇獅子着 是後より氏人大勢裃を着、供奉せり。

とあり、さらに寛文11年(1671)の奥書のある「内津村概況書上写」によれば、

一、 妙見祭り八月十五日、みこし并たんしり弐輌渡シ申候

と書かれ、これらにより楽車は2輌であったことが判る。しかし、現存するのは1輌で、それも長く蔵の中で眠っていたが、数年前から境内に飾るようになった。

この山車は、本殿及び拝殿と同じ信州諏訪の立川一族の作である。文政8年(1825)に奉加を請い、作料が76両3匁と記された立川和四郎による天保6年(1835)の積書があり、天保8年(1837)に完成した。同年には、半田市亀崎町田中組の山車(神楽車)も立川富昌らの手によって完成しており、それは159両余を費やしている。

内々神社の楽車は、尾張地方に遺存するその他のものとは異なる構造である。すなわち、他の楽車が全て外輪であるのに対し、ここは内輪であり、屋根も唐破風であることも違う。また他では屋根の上に能人形を乗せるが、ここの楽車は何も飾らない。しかし、舞を奉納するために他地方の楽車同様、広い空間を必要としたのである。最近ではこの山車のことを、その中で舞を奉納するので、御舞台(おまいだい)などと名付けている。

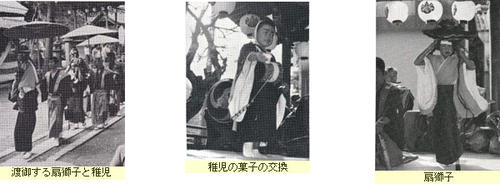

現在では10月15日に近い日曜日に祭礼が行われる。当日、午後2時に渡御の行列が神社を出発する。しかし、交通事情が良くないので、社前の国道19号線を越えると直ちに戻ってくる。以前は下町の御旅所まで神幸したという。その行列は、先払・榊・獅子(湯単の中に3人入る)・長持・神輿・神主・扇獅子・稚児・大太鼓・締太鼓で、帰りは、先払・榊・獅子・長持・神輿・神主・稚児・扇獅子・笛・締太鼓・大太鼓(昭和58年)であった。道中の囃子は道行を行い、通行する町によって、上町の道行、中町の道行、下町の道行とに別れていた。その行列の内、扇獅子と稚児は肩車され、つまおり傘を神主と共にさしかけられて神幸する。

神社へ帰ると山車の正面に7段ある大きな階段を取り付け、扇獅子・稚児・囃子方が登り込んで、楽と舞を奉納する。古くは山車も御旅所まで曳かれたが、国道の通行ができないため境内に飾るだけである。その舞も、太平洋戦争が始まってからは絶えていたが、昭和56年に菓子の交換だけを行うようになり、昭和57年からは舞も復活した。

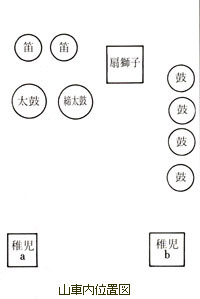

扇獅子は7歳の長男の役で、頭に扇を2枚重ねたようなものを獅子頭の替わりとし、黄色の衣に紫の袴を着せる。稚児は3歳の長男が主に行う役で、頭に天冠を頂き、赤の衣裳を着せ、腹には羯鼓(かっこ)を首からつる。囃子方は、大太鼓1人・締太鼓1人・小太鼓4人・笛2人で、全て裃姿である。扇獅子は山車の中央後方に座り、稚児2名はその前方両隅に1人ずつ座る。(右図参照)

舞の囃子は山の笛と呼ばれ、山の道行・稚児の座がかり・稚児の道行・稚児の止め・獅子の座がかり・獅子・獅子の止め・山の道行の順に奏される。囃子の途中には、「ヤーホー・オハハ」とか「アン・ヤーハ」などの掛け声が入る。

山の道行から山の笛が始められ、稚児の道行の時、扇獅子と稚児による菓子の交換が行われる。まず扇獅子が稚児 a に菓子を持って行き元の場所へ戻った後に稚児 b へ渡しに行く。ついで稚児 a が、獅子と稚児 b に菓子を持って行き、さらに稚児 b も同じ様に、獅子と稚児 a へ持って行く。これを2回行う。

獅子の囃子(はやし)が始まると扇獅子は立ち、右足を上げ両手を耳の横に垂直にあて、左右へ頭を振る。そして、左足を軸にして片足飛びして正面中央に進み頭を左右に振り、回れ右して元の位置へ戻る。そして稚児 a 及び稚児 b の前へも同じように行う。最後には獅子の位置から、片膝を立て交互に動かしながら中央まで進み、帰りは歩いて戻る。獅子の止めでは、大太鼓の縁をカラカラと叩いたり、皮面をバチで擦ったりする。山の道行で、これら舞の奉納を終える。

尾張地方の楽車では、獅子舞や稚児舞が行われていた。その多くは消滅したが、内々神社の山車で演じられる舞だけが現在も伝わるもので大変貴重な存在である。稚児が扇獅子を行った例は内々神社の他、熱田の南新宮社や一宮の真清田神社の楽車でもみられた。内津では熱田の神楽師から舞や囃子を習ったとも言われている。現存する山車の構造が他の楽車と異なるにもかかわらず、それと同様な舞を伝えているには、尾張の楽車の影響を受けていることを示唆している。

扇を2枚重ねて獅子頭の替りとするのは、近世初期に流行した歌舞伎踊り「扇獅子」の扮装を模したものと思われ、いわゆる石橋系の獅子舞に属する。囃子の大太鼓は、津島天王祭の市江車で稚児が行う叩き方と似る所もある。

このように内々神社で行われている山車の囃子や舞は尾張の楽車芸能を考える上で大変貴重な資料である。

ふるさとの歴史

工廠

梶田久忠 春日井郷土史研究会会員

昭和6年満州事変。昭和12年7月7日、蘆溝橋に発生した日中戦争は、しだいに拡大し、国際情勢も悪化をたどる一途であった。軍はこれらの新情勢に対処し、自主独往の大陸政策を保障すべき強大な軍備を急速に充実させていく必要があった。わが春日井でも、昭和14年以後鳥居松、鷹来、西山、高蔵寺に大規模な軍需工場(造兵廠)が次々と建設され、着々と戦時非常体制に組み入れられていった。

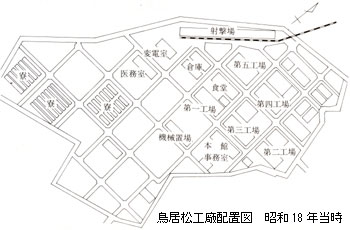

昭和13年4月13日、陸造秘第60号にて、銃器多量生産に関する訓令が出され、10月には、愛知県東春日井郡鳥居松村が工廠建設地と決められた。買収はほとんど強制的で、約30万坪が接収され、買収価格も一方的に反当たり740円、畑は430円に抑えられたという。それにともない鳥居松村で170人の小作人も反当たり20円から30円の作離料で耕作地から追われた。なかには小作地から解放されるとして喜んだ者もいたという。買収総価格は、456,722円33銭で、平均坪当たり、2円26銭5厘であった。古老によれば、実印を持って指示された日時に集まると軍人がいて、一方的な説明のあと、強制的に押印させられたという。昭和14年2月12日地鎮祭が行われ、敷地の造成や建築も始められ、8月1日より、千種兵器製造所から独立し、鳥居松工廠が誕生した。

この工廠は、明治38年制定された38式歩兵銃を大改良した99式歩兵銃を量産するため設立されたもので、小倉造兵廠と共に当初月産6万挺を目標とし、昭和15年から稼動したが、当初は月産5,000挺位であったという。昭和16年の太平洋戦争勃発時には月産1万挺に、昭和18年には月産3万挺に達したという。

鳥居松工廠への原料の供給は、日本製鉄株式会社より名古屋港に普通鋼を陸上げして、鉄道で中央線経由で鳥居松補給廠に送られ、そこから各工場へ送られた。銃身の材料である特殊鋼は、港区の大同製鋼株式会社よりトラック輸送か牛車で輸送された。日と共に99式短小銃の需要が増し、生産設備も向上してくると、大量の材料を供給せねばならないのに、これがきちんとできず生産に穴があくほどであった。戦争がすすむと運転手も召集されたり、空襲で材料が焼けたり、牛車の人夫が、行先を間違えて、小牧の飛行場に運んでしまったりする混乱がつづいたという。

工廠と春日井市

鳥居松工廠では、学徒、女子挺身隊、徴用工、外国人、工員など1万数千人の従業員の手で99式小銃を中心に風船爆弾までつくられ、日本陸軍の小銃、銃弾の最大の生産工場になっていった。ついで、昭和16年12月1日、高蔵製造所の分工場であった鷹来工場は、鷹来製造所として独立した。鷹来工廠、約30万坪、高蔵寺工廠121万坪も買収されて、鷹来村で90人、高蔵寺村で75人の小作人が耕地を失った。西山工廠は分廠であり、同じく昭和16年に設立された。(75,415坪)

工廠の建設にともない人口の増加や軍関係の要請があり、勝川町、鳥居松村、篠木村、鷹来村の1町3村の合併の話がもちあがった。当時、町村の合併に軍が介入してきた理由として、

- 鳥居松製造所、鷹来製造所の建設に関して、異なった行政機関では連絡、調整が円滑でない。

- 両製造所との関連道路・火力・電力その他必要物資の調達など縦横の連絡がとれ、促進が容易である。

- 雇用の確保と総動員体制の確立がはかられる。

- 軍の力が誇示される。

の4つを、鈴木市長は当時をふりかえって、本誌第22号で述べておられる。かくして軍需都市春日井市は、昭和18年6月1日誕生した。

工廠への空襲

名古屋への空襲が相つぐにしたがい「きょうは工廠に来るか、あすは春日井か」と春日井市民は恐れおののいていた。昭和20年3月25日、ついにB29は春日井を襲った。鳥居松工廠、松河戸、桜佐に500キロ爆弾、26発の焼夷弾が降った。松河戸では、一家3人が死亡しており、桜佐でも約20戸あった民家のうち5戸が全焼している。最も大きな被害の出たのは、鳥居松工廠であった。3月24日夜半からの名古屋の空襲が空を赤くしていた矢先の空襲警報であった。

工廠内にいた人々は、工場地内に掘られた防空壕に避難し始めていた。急を聞きつけて所長の永久保氏が柴田運転手と司令部に向かうため、第2工場前まで来た時、突然、自動車に直撃弾がさく烈した。あたりを爆風が通過し、永久保氏の内臓は吹き飛ばされてなかったという。現場の周囲、第2工場と第4工場の板金工場にはさまれた交差点の四隅に掘られていた防空壕のうち3ケ所は、吹き飛ばされたり、埋まったりして、一瞬のうちに26名の命が奪われた。それ以後4回ほど空襲をうけた。

これまでの空襲は名古屋空襲の巻き添えであったが、7月24日以降、名古屋に対する空襲が止まったにもかかわらず、周辺地域への散発的空襲は続き、昭和20年8月14日、再び春日井地区の工廠に爆弾が落とされた。

最初のB29が各務ケ原飛行場に投下した爆弾が鷹来工廠の屋上から見えたという。しかし、何機目かのB29は、各務ケ原の上空で旋回はするが、爆弾を投下する気配を見せず、これは少し変だということで、全員退避が告げられ、わずか数分で全工員が構外退避を完了したという。

この時、B29が鷹来の上空で爆弾を投下した。1万ポンド級の爆弾が無気味な音を響かせながら落下してきた。1万メートルの上空から、鷹来で最も立派な鉄骨造りの第3工場のほぼ中心に落下し、大音響を上げて爆発した。爆心の第3工場は鷹来の心臓部であり、これが完全に破壊され、直系15メートル以上のすりばち型にくずれた中から、火災が四方に飛散し、第2工場ならびに倉庫にも火災がおこった。幸いにも犠牲者はなかった。鳥居松工廠では、一部が瑞浪市稲津町山中に疎開を始めていたが、この日の空襲で4人の女子従業員が命を失った。付近の上条、下条、杁ケ島地区にも被害が出た。杁ケ島地区はほぼ全焼した。

戦後の工廠跡地

かくして、戦争は終った。軍需都市春日井の性格を変えざるをえなくなり、田園都市として再出発した。昭和26年、鳥居松工廠跡地への、苫小牧製紙(現王子製紙)の工場誘致をきっかけに、内陸工業都市として歩みはじめた。昭和33年、高蔵寺・坂下町を合併し、現在の市域となった。鷹来工廠跡には、名城大学農学部、松下精工、鷹来中学校、名古屋市水道局鷹来浄水場、市清掃事務所がおかれている。西山分廠には、陸上自衛隊が入り、高蔵寺工廠は、航空自衛隊の第4補給拠となっている。

市内4ケ所の工廠へは引き込み線がひかれ軍用列車が走った。現在でも国道155線の桃山町や西山町には鉄橋跡など数ケ所が当時のおもかげを残している。鷹来工廠建設にともない鷹来村に都市ガスが引かれ現在も使用されている。また、名鉄小牧駅から鷹来工廠への鉄道建設もすすんでいたが、終戦とともに消えていった。

昭和41年10月に旧鳥居松工廠空襲による受難者をいたむ有志によって跡地の県道沿いに慰霊碑が建立された。

春日井市が、昭和30年代に入って急速に工業化したのは、地元が積極的に工場誘致政策をとり、協力的であることなど工場進出にとって有利な条件が多かったためである。

郷土のむかし

内津の宿の文学2

野田千平 金城学院大学教授

横井也有の内津での清遊は安永2年(1773)8月19日から26日まで続く。すべては也有みずから「内津草」に描く通りである。舞台は妙見宮(内々神社・妙見寺)・枕流台・試夕亭・見性寺・更幽亭・虎渓山へと展開する。役者は也有・文樵・也陪・三止・試夕・綱国上人・羽白で俳諧・漢詩・狂歌・馳走によって山里内津を秋の色に染め上げる。多彩で柔軟な也有俳文円熟の境を満喫させる。72歳の老を感じさせぬ潤筆は文学の世界に高められた内津の里へ読者をいざなう。ここではその分析は控えて、この時内津で巻かれた連句5巻があることを紹介する。発句のみ記す(次の部分は安藤先生の稿と重複する)。

也有・三止・也陪・文樵の順による28宿

夢も見じ鹿聞までは肱枕 也有

也有・三止・文樵・也陪の順による短歌行

漱ぐ石もあたりにきりきりす 也有

三止・也有・文樵・也賠の順による28宿

月もるや柴の編戸の常ならず 三止

三止・也有・文樵の順による短歌行

花蓼の酢に働くや後の月 三止

三止・文樵・也有の順による短歌行

人訪へる行燈ともさん秋の暮 三止

これらは『木のみ籠』に収められ、来年刊行予定の『也有全集』下巻に全巻翻刻して収めることになっている。

この年は芭蕉没80回忌に当たり、それを記念して10月に一筆坊が前津の徳寿山無量院に芭蕉の「人も見ぬ春や鏡のうらの梅」句碑を建立し『芭蕉翁鏡塚』を出版した。三止は得芝(以前は「芝」ではなく「之」)と仲よく入集している。まず8句表発句を三止が詠み、以下一筆坊・也有・穂皐・梁哉・巴人・文樵・得芝()と続く。6句表では得芝が発句で以下一筆坊・三止・也陪・文樵・南里と続く。百韻1人1唱では三の折の裏5句目が三止、6句目が得芝である。この組み合わせや配列は内津連中への一筆坊の配慮が働いている。他に三止の発句2、得芝の発句1が入集している。

安永3年(1774)正月、白尼(はくに)『歳旦』に三止の「冬吟」、「春興」と題する発句各1句と長歌行1人1唱の付句が入集する。

安永4年(1775)正月、白尼『歳旦』は三止の「春興」発句1句のみである。何か物足りない感がある。果たしてこの年以後の白尼『歳旦』には三止や内津作者の名を見ることができない。もっとも、現存する白尼『歳旦』はこれ以後では安永5・7・8年、天明1年(1781)、寛政3年(1791)の5点ではあるが。宗匠白尼との間に何かが起こったのか、三止たちの熱が冷めたのだろうか。

この年、9月の序をもつ『二度の笠』が出版された。編者は前出の幽篁(ゆうこう)でこの時木(もく)兎(と)坊(ぼう)風(ふう)石(せき)を名乗る。彼は内々神社横手の句碑に「芝橋や下行風(したゆくかぜ)に雪の音 桂坊(かつらぼう)」と刻まれた人物(「桂坊」の号については後に触れる)であるから紹介しておく。坂楓京(はんふくきょう)の『藻塩草』によると尾張藩士であったが48歳を迎えた明和7年(1770)10月12日の芭蕉忌当日也有の発句で俳諧を興行し、同日文樵の剃刀で薙髪(ちはつ)、遁五房風夕を木兎坊風石と改めた。半掃庵に出入し文樵に次ぐ也有の側近であった。明和8年春、美濃・信濃に旅をし、4月には東奥行脚に出て12月28日帰名した。さらに安永2年(1773)春、再度の東奥行脚に出て同4年8月帰名した。この2回にわたる東奥行脚の所産をまとめたのが『二度の笠』であった。三止は「桑戸(そうこ)庵主帰郷(きごう)の文通あれば」として「鴈よりも早し越路のはつ便」の発句を詠んで木兎坊を歓迎し、以下木兎坊・の直水・得芝・佳江(かこう)・古友(こゆう)・三下・鼠暁(そぎょう)による8句表が入集している。半掃庵で親しくなった木兎坊の求めに応じたのであろう。得芝の参加も目につく。

安永7年(1778)の春、也有は次の七言律詩を詠んだ。

次綱国上人辱示韻寄岐山僑居

窮巷年回纔二句 牆頭桑柘未蓁蓁 客中応有啣花鳥

方外曽無伝簡鱗 夢断多情常至暁 老来衰病又逢春

帰郷話旧知何日 林下寥寥少故人

前津の半掃庵に隠栖して20年、草庵の垣根も整わず音信もない。老の寝覚めがちに古き友を憶う。あなたとはいつになったら語り合えることかという心情を訴えた詩であるが、題が気になる。見性寺にいる筈の綱国上人が「岐山僑居」とある。この頃内津峠を越えて多治見にでも移り也有に詩を贈ったのだろうか。下はその返信である。

この年、三止は句碑を建立した。妙見宮横手の1基で、高さ45センチメートル横16センチメートルの石の正面に「曇日も/照日もぬれて/若葉哉」と3行書きで右下に「明之房」とあり、裏は「安永戊戌年/知音/半掃菴門下/三止建之」となっている。明之房(坊も用いる)は宝永元年生まれで也有より2歳若いが本名も没年もわからない。彼は宝暦8年(1758)11月付、也有が人物ならびに同書を紹介しているので次に引用する。

袴肩衣の公界をしまひて、うき世の隙を明ヶの坊といふ法師有けり。常は俳諧にあそび、其はいかいの隙ある時は琵琶に平家をたのしみて、琴詩酒の三つにゆづらず。さればことし撰集の旗をあぐるに、相翁の遺吟をのづから是に叶へる物をならべて、平家に巻通しといふ事にかたどれり云々。

これによると尾張藩士であったがこの頃致仕、薙髪して俳諧に遊び平曲を楽しんで余生を過したことがわかる。『巻通し』は乾・坤から成り、乾の巻は平曲の題に芭蕉の発句を合わせて以下自分たちで連句を巻き絵を添える。例えば「一之巻 我身栄花 わが身の栄花をきはむるのみならず一門ともに繁昌して」に対して「かぞへ来ぬやしきやしきの梅柳」以下、明之坊・不之庵、「二之巻 小松教訓 たとひ左候とも重盛かうで候へば御命にはかはりまいらせ候べし。御心安ふ思召候へ」に対しては「かけ橋や命をからむ蘿かづら」以下、明之坊・東甫・鶴里・笠有が続くといった調子で「十二之巻 女院御出家」・「延喜聖代」で終る。坤の巻は暮之坊の号で登場し連句・発句を編集している。この撰集には平曲好きの也有が肩入れしているようである。也有とうまく合うちょっとした趣味人である。宝暦14年(明和改元・1764)には還暦記念集『ながら山』を出して諸家の句を収め尓住庵を号する。明和3年(1766)には『小いさかひ』を出し発句や連句・句評を収め、也有・白尼・暁台をはじめ名古屋俳壇新旧の歴々を網羅した感がある。也有から「尓住庵説」(『うずら衣』)という俳文を貰っている。

三止が明之房とどれほど親しかったかはわからない。句碑まで建てるのであるから特別であったように思われるが、取り持ちの縁は也有だったろう。「知音半掃庵門下三止建之」がそれを暗示する。「門下」といえば也有が自分には門人なしと語る「与晋路辞」(『うずら衣』)があるが自称門人はかなりいた。文樵はもとより津島の真野雲翅(うんし)あり、前出の木兎坊の如きは東国・奥羽・北陸でそれを売りものにして旅をしたのだから面白い。

安永9年(1780)4月の序を付けて文樵が『面影草』を出版した。これは文樵が比江井老人に芭蕉の像を彫らせ開眼の雅筵(がえん)を設け人々から句文を集めて編集した撰集である。三止は歌仙行一人一唱に参加し、さらに次の句を贈った。

送月堂(文樵の号)の主人正風をしたふあまり

祖翁の像を建立し給ふの沙汰を聞て

尊とさよ翁の像の夏やつれ 三止

半掃庵出入の一員として文樵の求めに応じたのである。

同じ年、也有は綱国上人から詩を受け取り次の七言律詩を送った。

次韻報綱国上人所寄

窮巷農夫只作隣 厚情堪謝問間人 老残多哭同遊友

渇望纔期再会春 日落園林禽覓宿 雪埋村路客迷津

懐君且識君懐我 歳晩清容入夢頻 (『蘿窓集余白』)

内津からか先の「岐山僑居」からであろうか、綱国上人からの便は也有に夢の中でまで再開の念をつのらせている。

天明2年(1782)3月序の『花がき集』が出版された。編者は松響庵素聞で、芭蕉90回忌を記念し、蕉句「一里はみな花守の子孫かや」の花垣により、それに因む句を集めたものである。素聞はもと商人で也有の近くに隠居していたが安永6年(1777)6月薙髪し、也有から「寄剃髪文」(『花がき集』)を与えられた。他に「松響庵記」・「松響舎記」をも与えられるほど昵懇(じっこん)の間柄であった。三止は素聞・文樵と組んだ三つ物発句「堂守もむかしの人か梅の花」および他に発句3句が入集する。

天明5年(1785)4月、文樵は也有3回忌に当たり追善集『俳諧夢之蹤(あと)』を出版した。上・中・付録の3冊から成る豪華本で、中巻に遠近諸国から寄せられた追弔句文その他、付録巻に漢詩が収められている。内津からは試夕・得芝・三止の発句が中巻に入集し、付録巻には冒頭に漢文の前書付で綱国上人の七言律詩が置かれている。綱国上人の位置もさることながら、三止には「追加」として2頁にわたる紙幅が割り当てられて厚遇ぶりが目につく。その中で三止は「去年御別れのあしたより幽回忌(100日目)に当らせらるゝ行秋のゆふべまで其折折に拙き発句ども備へ奉りし小冊子を上木して類我の恩と題し聊報恩の冥加を思ひ奉りし」と語っている(『類我の恩』は安藤先生によると早稲田大学図書館に蔵する由であるが未見)。三止の也有への熱い懐いの程がうかがわれる。両者の親しさは今まで紹介した俳文の他「与脇息文」にも見られる。成立年代が確かではないが、半掃庵で無用の長物視していた脇息が三止がくれという。気前よく与えた也有は「我は内津山の鬼に瘤取られたる心地ぞする」というと三止がその事を書けと請求するので書き留めておくというのである。現在長谷川家所蔵になる也有の戒名を記した位牌は三止が幽回忌まで句を供えた名残を止める形見であろうか。

この年、内津では桂坊の句碑が建てられた。妙見宮横手の1基で高さ50センチメートル横17センチメートルの石の正面に「芝橋や/下行風に/雪の音」と3行書で左下に「桂坊」と刻み、裏は「天明五/乙巳年依遺言知己当山下醒月堂/霜親人建之/東濃松笛楼」と4行になっている。桂坊は前出『二度の笠』の木兎坊で、これも前出の安永9年の『面影草』に「木兎坊風石改桂坊雄交」という記述がそれを証明する。彼は『二度の笠』出版の翌安永5年また旅に出て也有を淋しがらせている。(「送木兎坊序」同じ題で別の文があるから注意)。旅から旅への彼は内津へ寄った際依頼したのか、あるいは内津で没したのか。市橋先生によると天明5年6月22日、63歳の生涯を閉じたという(『古俳人掃苔おぼえ書』)。句碑の「天明五」はそれを意味するもので、没後直ちに遺言に依って醒月堂が建てたのであった。醒月堂は例の葉茶屋で手まくらを商う試夕である。半掃庵へ時折顔を出した試夕に要領のいい桂坊が取り入ったのだろう。碑の「東濃松笛楼」については未調査である。

天明6年の秋の序で『続秋の音』が南路房黙我によって出版された。これは黙我の師木児が芭蕉50回忌に大曽根の成就院(後了義院)に建てた三日月塚の墨直しと芭蕉100回忌を記念した撰集である。菫塚を顕彰して次のように記している。

内津 山中 菫塚 三止建之

山路来て何やらゆかしすみれ草

雉子ははるかに近き人声 黙我

煎茶の菴耳殕たる餅焼て 三止

前津の鏡塚(前出・一筆坊建立)を筆頭に多くの塚が取り上げられているが菫塚もその1基として栄誉を担っている。

以上、三止を中心とした内津の文学を年代順に追ってきたが調査はここまでである。安藤先生によると三止は文政6年(1823)9月16日、83歳没で先はまだ長い。句碑についても暁台の碑、也有・暁台・艸人3名連記の碑の調査が残った。後日を期してここで筆を止めることとする。

円福寺さんの昔語り3 白山村の秋冬

井口泰子 本誌編集委員

秋の取り入れも終わり寒さにとじこめられるようになると村人はさまざまな講を開いて夜長を慰めた。その主なものを拾ってみたい。

恵比須講

霜の降り始める旧暦10月20日、恵比須講(えべすこ)が開かれる。恵比須は七福神の一つ、商いの神様である。この日、商家は商売繁昌を祈って恵比須を祭り、日ごろの感謝をこめて訪れる人誰にでも、酒・菓子を振舞うことを習わしとした。子どもたちは連れだって袋をさげて村の商家をまわり、菓子やみかんを入れてもらった。時に製糸で賑わう坂下まで行くこともあった。

秋葉さまのおこもり

寒さが一段と厳しくなる12月16日は秋葉講である。もとは冬に備えての防火と鎮火のための信仰であったが、後には火の神、迦具土(かぐつち)を祭る農村信仰となった。

各島に一つずつ、秋葉さまの分霊をおまつりする小さな社があり、その社におまいりした後その社の前の広場に竹矢来を組み、むしろで囲った中におとなも子どもも入った。中では火で暖をとり、餅を焼いたり、にぎり飯を頬ばったりした。にぎり飯は、人参、油揚、時にはつなし(鰯(いわし)等)が入った五目飯であった。それは子どもの顔がかくれるほど大きなもので、子どもたちはお腹をかかえねばならぬほどの満腹感を味わった。おとなたちは宿でお日待ちである。ちょうどその頃は満月。月明かりの中で酒を飲み、ご馳走を食べて日の出を待った。

庚申講

庚申の日(60日毎にある)の夜、宿にあたる家は床の間に青面金剛童子の軸をかける。集まった人たちは朝まで眠らないでそれを守った。道教でいう、人身にいる三尸(さんし)が人の眠りに乗じてその罪を上帝に告げるのを眠らないで守るためという。その夜眠ると短命になるともいわれた。

念仏講

毎月14日、宿となった家は桓武天皇と伝教大師の軸をかけお供えをする。集まった人たちは一晩中般若心経をとなえながらお日待ちをした。

これらの講のある日は、夕方になると宿となる家の者が鉦を叩いて村人に触れ、その夜はご馳走を食べて語り明かす親睦の夜でもあった。こうして村人は春をつげる観音さまの御開帳や初午を待ったのである。

発行元

昭和59年12月15日発行(年4回発行)

発行所 春日井市教育委員会社会教育課