郷土誌かすがい 第34号

平成元年3月15日発行 第34号 ホームページ版

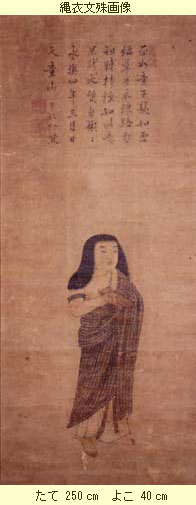

紙本墨画 縄(じょう)衣(え)文殊(もんじゅ)画像

(県指定文化財) 神領町 瑞雲寺

中国の呂(ろ)卿恵(けいけい)が、五台山で髪をのばし蒲(がま)で身をまとい、右手に経巻(きょうかん)をもった童子に出会ったという『隆興教編年通論』の中の話から書かれたもので、南宋の梵隆(ぼんりゅう)、元代のの雪瀾筆が知られ、後者は我が国へも伝わった。パリのギメ美術館にある天竜寺旧蔵本は赤(せっ)脚(きゃく)子(し)筆、賛(さん)は天竜寺63世徳祥(とくしょう)正麟(せいりん)応永25年(1418)の名作で、雪の中から文殊が出現した姿で画(えが)かれている。

禅宗では雪瀾にならい多くの僧が画筆を揮(ふる)った。童子形で線條の草衣(そうえ)で身を包み、右手で経巻を持ち左手でこれを支(ささ)える姿で立つ。

賛には次のように書かれている。

面(めん)童子の如く、髪(かみ)雲の如し。草を編(あ)んで線路ひとし。

膊(はく)をあらわにして経を持つ、此の意を知る。

果然(かぜん)文質おのずから彬々(ひんぴん)たり。

永楽四年三月日 天童山 希(き)顔(がん)

明代の永楽4年(1406)、中国江南天童山希顔の画くところで大陸的の画趣がある。

因(ちな)みに天童山は画僧雪舟の修行寺である。

元来、禅画は簡勁(かんけい)枯(こ)淡(たん)であるが、本画は謹直刻明(きんちょくこくめい)である。下裳(したも)の襞(ひだ)、腕釧(わんせん)、縄目(なわめ)など写実的に表現する。胸の辺に暈(ぼか)しが見られる。旧天竜寺本同様、左斜(なな)斜めに立つが、生(き)真(ま)面(じ)目(め)に映(うつ)映る。ともかく賛と共にすぐれた表現の水墨画である。

梶藤義男 市文化財保護審議会委員

郷土探訪

勝川廃寺4 壬申の乱と白鳳期寺院2

大下武 市文化財保護審議会委員

行軍の途、父の一行と再会した高市(たけちの)皇子(みこ)は、朝明(あさけの)郡家から不破(ふわ)へ先発した。これは「美濃の兵三千人によって、不破道を抑えた」という男依(おより)の報告に応えての派遣である。またこれと同時に、複数の従者が、それぞれ甲斐・信濃へ発遣せられ、軍兵を催すことが命ぜられた。大海人の一行は、そのまま桑名郡家に至り、そこに宿する。

翌27日、不破からの使が、「桑名で指揮を執られるのは遠すぎます。不破へおいで下さい。」という高市皇子の要請を伝えた。大海人は妃を桑名にとどめ、不破に向かった。その不破の郡家(垂井町)に近づく頃、尾張国守<小(ちいさ)子部(こべの)連(むらじ)鉏(さ)鉤(ひち)>が2万の兵を率いて大海人皇子に随ったという。

皇子一行の桑名から不破への道程は記されていないが、それは特に記す必要がなかったからであろう。困難な渡河(木曽三川)、あるいは、第三国(尾張)への経由がなかったからである。揖斐川の西岸、つまり養老山地の東麓沿いに、多度・南濃・養老と真直ぐに北上し、垂井に至ったものであろう。従って大海人の一行は尾張の地を踏まず、伊勢国から直接美濃国へ入ったのであり、尾張国守小子部連の方から2万の兵を伴い、木曽三川を渡って美濃の垂井に参陣したのである。国守の府の位置は、尾張国の場合まだ確定されていないが、凡そ稲沢市国府宮の辺りと考えてよい。ここから一宮を経て垂井まで、約40キロメートル余の道程である。

小子部連の率いる2万という数は、「美濃の兵三千」に比し遥かに大きい。その数が短時日の内に終結させられたことについて、いくつかの指摘がなされている。「(亡き天智天皇の)山陵を造らむが為」の人夫の徴発が、実際には近江朝廷側の非常事態への対応であり、ゆえに時機を失することを恐れた吉野側の挙兵を促したとは、紀の述べるところである。この点に関し、私は先に疑問を呈しておいた。大量の農民動員すら吉野側の工作であった可能性をである。先帝の死後、近江側がいち早く、尾張全体に動員令を下し、吉野側の動きに対処しようとしたのであろうか。そうした素早い体制づくりが、古京大和、その他畿内の各処で見られるであろうか。むしろ乱の終結に至るまで、近江朝側の対応の鈍さが感じられるのである。

また近江朝の人夫動員令が、特に美濃・尾張の両国に限られており、それがそのまま壬申の乱における吉野側の、主要兵力となっている点である。近江朝側の「山陵造営」に名を借りた動員々数を、たくみに自陣へ転化せしめたと云えばそれまでだが、この乱が、吉野側によって周到に用意された、皇位纂奪の戦いであったとする立場からは、疑問である。

次に美濃と尾張との動員数の違いである。大海人皇子の私領とも云うべき湯沐(ゆの)邑(むら)が有りながら、美濃における徴兵数は3千であり、尾張は、それに7倍する2万を集めている。これをどの様に解すべきであろうか。

美濃の3千を安(あ)八(はち)磨(ま)一郡(湯沐邑の領域にほぼ合致すると考えられている)から集めた数とし、尾張の2万を、1国全体からの集兵とする指摘がある。それは、数の相違の説明ではあっても、差異の生じた理由を説いてはいない。そこで今、美濃の3千の兵の実体と、尾張のそれとについて、やや詳細な検討を行い、導き出されるものを考えてみたい。

まず、大海人皇子のもとで重要な役割を果たした3人の舎人(とねり)についてである。村(むら)国(くにの)男(お)依(より)・身(む)毛(げつの)君広(きみひろ)・和珥(わに)部(べの)臣君(おみきみ)手(て)は、大海人の密命を帯び、美濃の湯沐邑に赴いて、監督官(湯沐(ゆの)令(うながし))多(おおの)臣(おみ)品(ほむ)治(じ)に挙兵の計画を伝え、その準備行動に入る。この湯沐邑の位置と範囲については、横田健一・野村忠夫・亀田隆之氏等の指摘されるように、池田郷から安八磨郡(味蜂間郡)の全域、つまり現在の池田町・大垣市・安八町を含む、南北に長いかなりの広さを占めると考えられる。更に3人の舎人の出身地については、男依=各務原市東部の鵜沼から、木曽川を挟んで対岸の江南市村久野、君広=美濃市から関市にかけての地、君手=池田町辺、と比定されている(野村氏)。

長良川を遡った君広の出身地だけ、やや離れるが、品治が司る湯沐邑を中心とし、その北部を占める君手、東部に隣接する男依等によって3千の兵の結集が、計られたのであろう。そして、この3人はいずれも部将として、紀に名を留めるのである。すなわち、男依・君手は、不破道から近江路へ向かう、いわば正面軍を率いる4部将のうちの2人であり、多臣品治は、「三千の衆(いくさ)」を率いて、伊勢・伊賀の国境を固める役を担っている。この「三千の衆」が、「不破道を塞(さ)ふることを得」た「美濃の師(いくさ)三千人」である可能性は高い(北山茂夫氏は同一と断じている)。また、この「三千の衆」の果たすべき戦略上の意味は大きかった。近江への進撃ではなく、桑名に残されたと思われる妃の守護、また鈴鹿道の固(こ)関(げん)の役割も含まれていたと思われる。実際、近江側からこの地の突破を企てた田(た)辺(なべの)小(お)隅(すみ)の一軍が、前進基地近江・伊賀国境の田中臣足(たり)摩侶(まろ)の軍を破って進出して来た時、多臣品治は「精兵」を放ってこれを打ち破り、「小隅、独り免れて走(に)げぬ」「遂に復(ま)た来ず」という状況をつくったのである。大海人皇子、或は高市皇子の命によって全軍が行動を開始するのは、7月2日のことであるが、これより早く、6月29日以後、古京飛鳥における大伴連吹(ふ)負(けい)の行動が眼を惹く。挙兵時は僅か数十騎、のち大海人側から千余騎の援軍を得るが、個々の戦場では常に数百単位の動きを見せている。それだけに機動的であり、迫真的である。軍事の名門大伴氏にふさわしい指揮ぶりである。何度も苦戦に陥りながら、激戦を繰り返しながら、勝利を握っていく様子は戦後における、かなり綿密な資料・報告書の存在を伺わせる。有名な「甲斐の勇者」も、彼の指揮下にあったらしい。これに比し、数の上では圧倒する数万の正面軍の戦闘の様子は、至って簡略である。そこでは、男依が強調されているものの、一つのエピソード(橋をめぐる)を記載するのみである。近江朝の大友皇子を死に至らしめ、近江朝廷を滅ぼす主たる戦さでありながら、その描写は、大伴吹負のそれと対照的である。戦闘自体が、まるで異質な感を与える。これは単に、記述の際の資料の多少によって生じた差とは云えないのである。「大きな陣を成せり。その後(しりへ)見えず」「埃塵(ちり)天に連なる」「退(に)ぐる者を斬る。しかれども止むること能はず」と、まさしく、数のみをたのんだ農民兵の戦さである。組織的訓練を受けておらず、状況に関する風聞で戦局は大きく左右され、一旦不利に傾くや、雪崩をうって逃亡する。「退ぐる者を斬」っても、その崩壊は止まらない、そういう軍隊なのである。「甲斐の勇者」などという固有名詞で呼ばれる様な戦闘員は、元より存在しない。

壬申の乱の中に、この2つの異質な戦いが同居している。少なくとも、紀の記述からはそう読みとれるのである。尾張国よりの2万の衆(いくさ)の実体がこれであろう。無論、数万と記された男依らの軍のすべてが尾張兵というわかではない。美濃の3千の兵の他、相当数の農民兵が動員された筈である。26日以降7月2日の戦闘までの間に、美濃国守により、安八磨郡以外の広い地域から徴兵された筈である。ただ、数万という漠然たる数は、兵站(たん)を含めたものであろう。近江軍が滅ぶまで20日余の戦闘であり、実際の戦闘には参加しない兵站を荷う相当数の農民が必要だったからである。尾張の2万人は、そうした役割を含めた数である。従って、ここで問題となるのは、戦闘・非戦闘を問わず、2万という数の農民を動員し得た、尾張国の体制についてであろう。

美濃の湯沐邑と大海人皇子との関係が指摘されるように、尾張の国造である尾張連(おわりのむらじ)氏と皇室との関わりは、多くの先学によって既に述べられている。中島郡・海部郡に存在する三宅郷(和名抄)、書紀に記された春部郡の入鹿・間敷の屯倉(みやけ)等、いずれも皇室領であり、宣化天皇の時代、蘇我大臣稲目の命により、屯倉の米を、尾張連氏が運んだ事が記されている。更に、妃を通じての結びつきも指摘されようし、ヤマトタケル伝説も、その一つに加えてよいであろう。野村氏は、美濃・尾張の役割を、大和朝廷の東国進出への前進基地とする見方を力説されている。また尾張氏が、国造の中にあって珍しく「連姓(むらじせい)」であることも、尾張氏の性格を考える上で重要である。かつて反乱の歴史を持たず、皇室への服属性が強く、屯倉の管理者としての側面を持ち、皇室の中でも妃を通じての結びつきが強く、東国へ対しての拠点としての役割を持つ、そうした尾張氏は、しかし一方で全長150メートル余の断夫山古墳を造る強力な支配者でもあった。 5世紀から6世紀にかけ、尾張南・北部をほぼ掌中におさめた一族でもあった。

郷土の自然

内津の採石

小沢恵 本誌編集委員

国道19号を多治見方面に向かうと、潮見坂あたりから、内津の山なみに、露出した茶色い岩肌が眼前に見えてくる。今はもう見慣れた光景となっているが、これが内津地区(内津町と西尾町の2町をさしている)の採石の象徴といえる。そうした内津地区の採石業の若干の歴史的推移と現状を考察してみたい。

内津の位置・地形・地質

内津地区は春日井市の東北端、岐阜県多治見市と接した県境に位置している。地形的には、県境付近から南西に向かって最高430~100メートルと急に低くなる山地をなしている。その内津地区の中心よりやや南よりには、標高250メートルの内津峠に源をもつ内津川が南西に流れ、深い谷をつくっている。西尾町あたりから急に開けて、低地となり、川沿いに田や畑に耕地化されている。

内津の山々を形成している地質は、中・古生層の岩石で、主に砂岩・頁岩(けつがん)・チャートである。また、第3紀層の砂礫層のおおう部分もあるが、その基盤岩もやはり砂岩などである。これらが内津地区の採石業のもととなっている。

内津の採石業の成立と初期のころ

内津は古く江戸時代は下街道の宿場として大いに栄えたが、明治33年の中央線開通により、その機能と商業的機能を失い、衰退した。その後、明治時代後半~昭和時代初期にかけては、坂下・内津地区で養蚕・製糸業がさかんとなり、産業的には活気をみせ、潤いをみせた。しかし、それも昭和9年ごろの大不況で、急激に衰え、内津地区には何らみるべきものはなくなってしまった。それが、戦後復興が徐々に進む中で、この地区に広く分布する豊富な岩石に目がつけられ、開発されることになったのである。

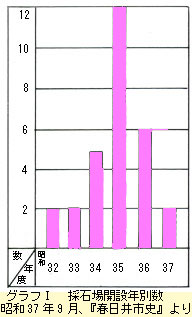

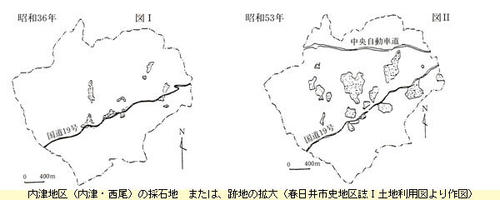

内津地区での採石業は昭和29年の内津工業がはじめであった。操業当初は、まだ、需要も少なく経営も苦しかったという。もちろん、当初の生産量も微々たるものであった。昭和30年代に入り、産業の復興とともに、道路舗装用や建設用の採石の需要が増加した。それに伴い、国道19号沿いに毎年数件の割で、採石場が開設され、昭和36年には、小規模ながら26の採石場から採石されていた。その大手が、外之原町の鶴田採石(昭和32年操業開始)と1、2位を争い現在も操業している内津工業で、従業員40人程であった。

操業当初の採石方法は、次のようであった。まず、岩盤にのみで穴をあける。そこに、火薬(またはダイナマイト)を仕かけ、発破する。岩盤が崩れたところで、竹みで岩くずをトロッコに積み込む。トロッコは破砕機まで行く。そしてそこでクラッシャーするというわけである。こうしてみると、当時は、人の手による作業がかなりあって、生産能率も当然悪かった。今のように砕岩機やベルトコンベアーなど十分機械化され、機動力のある時代と比べ、当時の採石には苦労の多かったことが想像される。また、危険もかなり伴ったことはいうまでもない。

内津を中心とした春日井の採石業の推移

(資料の関係で、春日井市を基本に述べる。)

昭和35年、春日井市で生産された採石量は、約40万トンであった。伊勢湾台風後の建設ブームもあって、需要の伸びていた時期である。道路舗装用が主であった。なおこの年の前年、昭和34年に国道19号が市内全線舗装されている。その後、30年代の資料はないが、年々上昇していったと推測される。

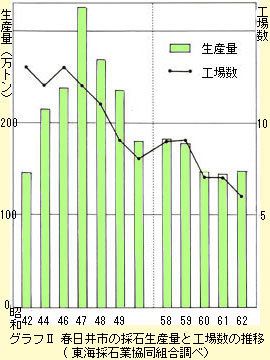

昭和40年代に入ると、春日井の採石業は急成長した。グラフIIのように、はやくも昭和42年には、軽く100万トンを越え、昭和35年の3倍強、146万トンに達している。工場も13を数えている。県全体からみると、生産量24パーセント、工場数30パーセントを占めていた。そして、オイルショック前の昭和47年には、325万トン強の生産となり、高度成長期を反映して、ピークに達している。(ただし、県や全国のピーク時とは、1、2年ずれている)。その年県全体の生産量1,100万トンの約29パーセントを占め、まさに県下の大生産地であったといえる。ちなみに、工場数では県全体の約24パーセントであった。そうした春日井の状況の中で、その主要生産地である内津地区の生産が採石地の広がりからみても、急増したことは言わずもがなである。(図1・2)。国道沿いはもちろん山の奥まで採石地が進展していることがわかる。(昭和57年には、その面積は53ヘクタールに及んでいる)

しかし、その後は次第に生産量は減少していく。2度のオイルショック、昭和46年の採石法改正による規制強化の浸透、適切な採石地の減少、低成長時代に伴う生産合理化競争、そして他地域の業者の出現・台頭などさまざまな原因が重なり、自然淘汰されていく形で、採石場が徐々に閉鎖され、採石業者が減少していった。

現状と今後について

昭和63年現在、市内の採石業者は、内津工業、鶴田採石など大手4業者まで減少して、年間140万トン程度の生産にとどまっている。生産量のわりに、15~30と従業員も少なく、機械化の進む中、合理化が急激に進んでいることがわかる。

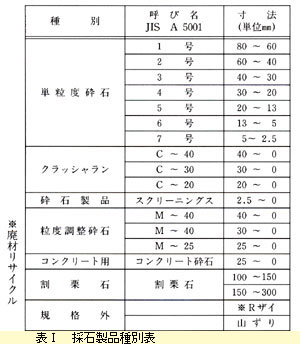

また、表Iのように、各業者は道路舗装用建築生コン用骨材、鉄道用などさまざまな需要にこたえるため、細心の注意を払って生産をしている。内津地区では、道路舗装用が現在も主流で、名古屋およびその周辺地域が主な出荷先となっている。

将来の見通しについては、各業者とも楽観はしていないが、内津地区では今後20年ほどの採石の見通しはあり、その後についてはその時点に近づいた段階で検討していくという話であった。自然保護、環境緑化などの叫ばれることの多い昨今、将来的にはかなり厳しいというのが妥当な見通しと言えるだろう。

春日井の人物誌

西行堂得芝(とくし)の人と俳諧

安藤直太朗 市文化財保護審議会委員

まえがき

本稿は得芝のことを主として述べるにあるが、その先蹤(しょう)としての西行、芭蕉にかかわることにもふれる。西行は平安末期から鎌倉初期の人であり、芭蕉は江戸初期の人である。その頃、この春日井地方は春部(かすかべ)郡であり、春日井郡と郡名も変遷を辿(たど)っている。なお、近世の春日井郡も明治13年には東西2郡に分かれている。春日井市は東春日井郡に属しているが、俳文学については、近世に至って東部の内津、西部の春日井原はとくに地方俳団として、東に長谷川三止を中心とする連中、西には時代は少し下がるが、ここに取り上げる西行堂得芝一派がある。

1. 西行堂得芝

俳人得芝は、姓松田、名は丞政、俳号を西行堂得芝、漢詩の号を西崖と称する。居住地は現在の春日井市西屋町、天保6年(1835)4月10日入寂、享年56歳、同家は同地の旧家で信仰心が厚く、一族には知名の名僧が輩出している。中でも、得芝の息今川貞山は妙心寺派管長の要職にあった。

2.春日寺と西行

春日寺と西行について、その要点を述べたい。西行(元永元年~文治6年=1118~1190)は、晩年伊勢神宮近くの草庵に住んでいたが、その後東大寺勧進のために奥州へ下る途次鎌倉にて源頼朝に謁した。尾張国春日寺に滞留したのは、多分この折であろうか、その年次を詳かにし得ない。この伝承は既に人口に膾炙(かいしゃ)されている。なお、西行には春日寺滞在中に近くの地名などを詠みこんだ和歌3首が伝承されている。これは「異本山家集」所載のもので、既に佐々木信綱の岩波文庫本となっている。その3首というのは、

小せりつむ沢の氷のひまたえて春めきそむる桜井の里

あれわたる草野のの庵にもる月を軸にうつして眺めつるかな

ひくま山ふもとに近き里の名をいくしほそめてこきといふらむ

「桜井」「曳馬山」は小牧山の別名、「こ木」は濃きで小木という地名、草の庵は春日寺の草庵を指す。これらの3首については拙著『国文学野径』(東京笠間書院発行)に「伝承に生きる西行の和歌三首」と題して詳論したものを参照されたい。

春日寺は集落名にもなっており、往昔より同地に存在したもので、現在は小牧市外山の一部である。西行はこの地を離れるに当たって自作の木肖像をこの寺に遺したが、これが後の西行堂として小牧の玉林寺、本光寺等小牧山麓の寺々や、古くは春日寺に近い名犬国道の交差する辺りに近い台地に西行堂跡があり、西行堂渡しなどを存する。前掲本光寺から春日井原の俳人西行堂得芝の自宅に移ったことがあるが、得芝没後はまた元の小牧本光寺に復帰されたのである。

3.西行堂得芝の西行堂記

西行堂については『西行堂集全』(天明元年9月序)がある。本書は松平君山の序があり、当時までの沿革を知ることができる。次に得芝の西行堂記を引用したい。

尾張の國すぎの駅を去こと一里ばかり南春日井原のすえに小川あり西行渡と呼べり。いつの昔にや西上人杖をここにとどめて尾花がくれの庵を結びみづから肖像を彫刻し給ふよしこの處の詠歌なりとて今も古俗の口に伝ふ。星霜うつりて西行堂のみ形ばかり川添にありけるも夫さへ洪水のために流れうせぬ。数百年の後この川下なる比良村といふ處にて、芦刈ける泥中よりかの肖像を得たりしを程過て府下の吏星野某これを請得たまへり。それより隠士白梵庵に與ふ。これを市邊生に伝へて、宝暦の末には城南の今平庵にさし置けるを小牧なる臥雲叟、布毛和尚など請求めてかかの古跡に一宇を造立の志ありけるに、彼遺跡はすかれて桑畑となり、尺地の営も及びがたしとて、天明のはじめ其あたり一の久田といへるかた里に閑地を卜して安置しありけるをわが里春日井はらは往古このゆかりもありてかの遺跡もあしがきのまぢかく隣ればと社中の誰かれより会ひて、彼肖像をこひもとめ、僕が家のかたはらに茅舎を結び、櫻をうゑ流を堰いれて永く上人の光をとどむることにはなりぬ。

文化八のとし辛未の春 得芝しるす。

とある。この西行同記は、年代的には新しいものであるが、これまでの文献や口碑をよく調べ、かつ要領を得たものと考える。上文中「すぎのえき」とあるのは、後に名古屋の北部の杉村と称した地名で、清水方面から春日井に通ずる要地で、この「杉」は西行堂とかかわりのある犬山藩の白梵庵馬洲ゆかりの地でもある。

4.得芝の自宅内の西行堂

春日井原(現春日井市内)の西行堂落成には、得芝は俳諧の師枇杷園井上士朗一行を自宅に招き、地元関係俳人その他と賀筵を催し、また俳席を設けた。その折の西行堂落成歌仙一巻「木瓜つゝじ」(枇杷園七部集、三編下所収)を下に紹介する。

木瓜つつじ世にこのもしき庵哉 士朗

鳥の巣守の身は静にて 得芝

有明の衣にかかる春の風 大阜

関の行燈(あんどん)のひっかたぎけり 五雄

わたり瀬の深いと人の手をひろげ 岳輅

楢の広葉にむら曇する 秋挙

笹竹の奥の住ゐに夏の来て 柏亭

骨柴という集を書継ぐ 几咲

山鳥神のかことを鳴くやうに 里有

戀の九戸の船を押出す 可玄

跡はしりするものはみな萩かくれ 士精

ぬれ色の月となりにける哉 青虎

そき尼に我宿のぬか子まいらせん 杜月

滝のひゞきにうごく窓蓋(そうがい) 淇石

世の中の香にふる花のあはれなる 鹿野

春の雀のなじむ竹芝 潜竜

物狂ひ霞の袖を肩にかけ 得芝

四条の辻を一飛に行 士朗

にがにがと朝日のわたる馬の糞 五雄

霜の蕪の葉を落しけり 大阜

思ばくさも枯るゝばかりの身の程や 秋挙

瘂(おし)の鸚鵡のありて甲斐なき 岳輅

葛城の山が簾にさハる也 几咲

横に寝てさへにほふ橘 柏亭

雨雲に三度角(つの)ふる蝸牛(かたつむり) 可玄

谷を出す木食(もくじき)の輿(こし) 里有

月にたつ人みな炬(かがり)にくすぶりて 青虎

降るほど落ちる柿の寂しき 士精

虫どものきげんなをりし糠(ぬか)俵 淇石

御膳をつくる漣(さざなみ)の鐘 杜月

松風の匂ひに髪をふりさけて 潜竜

こゝろをかくし耳を煩(わずら)ふ 鹿野

たゝら踏む一日一日の峯の雲 士朗

水渋の色が股引につく 得芝

人の家に先うつり行旅の花 岳輅

六百年の後のかげろふ 柏亭

士朗 3 得芝 3 大阜 2 五雄 2 岳輅 3 秋挙 2

柏亭 3 几咲 2 里有 2 可玄 2 士精 2 青虎 2

杜月 2 淇石 2 鹿野 2 潜竜 2

この「木瓜つつじ」歌仙行一巻は士朗を中心とする春日井俳壇の傾向を知る上にも参考となる。しかも挙句に柏亭の「六百年後のかげろふ」の以ってしたのは西行の600年遠忌を指すもので、この地における西行とのかかわり、更には西行、芭蕉の伝統を考えざるを得ない。得芝の父宇梅は俳諧をたしなみ、春日井原の近くにある正念寺の境内に芭蕉ゆかりの穂麥塚をいとなみ、「来与(いざとも)に穂麥喰はん草枕」の芭蕉の句を刻んでいることを附記したい。

5.西行堂得芝句抄

蚊帳釣って寝たぞ蚊も寝よ蚤も寝よ

蓮盗人庵で朝飯喰いにけり

松も寝て居るか霜夜の嵐山

山汁に草鞋ぬらせば蝉の声

落葉して又見ゆらし冬の町

ふりむきもせぬや時雨のうなぎ掻(かき)

雨風のさハりもなくて軒落葉

夕立のうへや高根のくれ仕度

秋の月よいよすぎて柿の色

雨もあめ晴るもはれてけふの月

山畑や丸で見えたる明の雉子

旅人に譲りて去りぬ花のかげ

南天の花やさ月の袖の露

穂に出るや秋の岡穂の先げしり

我とても糊でもつ身ぞ古衾(ふすま)

さまざまと咲いたるあとを八重桜 (行者堂得芝句碑)

6.西行堂得芝の碑

(1)西行堂得芝の碑

表

さ満さ満と咲たる後を八重斜九良

裏

先生姓平、族松田、諱丞政、字壬令、俗称貞四郎、号西崖、春日井原人也、家世業農桑、幼而好学、師鈴木良甫先生、才智俊英好作詩、又師枇杷園翁能俳諧、改名日西行堂得芝、門人甚多矣、天資質朴、從成童能事祖母謹慎、其名達干郷黨、官府特賞賜白銀焉、常雖務耕耘、唯耽心乎風月、自好風流多引雅遊之友、而共娯楽、終忌富貴安清貧、素有古人之風四方景慕之、今茲丁巳門人相議、勒先生之自詠於碑建諸桜堂以報其恩、且略記其事以爲不朽矣、後之見者是亦謂之堕涙碑歟

安政四年四月 門人建之(春日井市宮町桜堂)

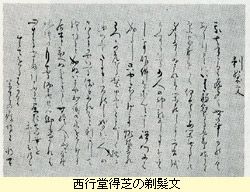

(2)得芝剃髪文

表

我は年もとり病多く世の事ものうくなり行くままに、今だ弱冠なる愚息に嫁とり迎へ、家事をうち任せて安閑無事の身となりぬ、されば閑居して不善をなすといへる小人の部類にして、打坐して作佛を求めんとする禅門には成がたし、只中みほうけて懶惰なれば、わづかの禿なる髪ゆふももどかしく、枕に油のしみたるものうるさし。婚礼は人のかはるとかやいへる例もあればと剃こぼして捨坊主と成ぬ。いさや智識の身をうけて居士と成へぬ望もなく、世捨人と成て吉野の姥捨の月花に洒麗せん脚もなければ、心ままにふすま引かぶりて寝起せん事を楽しむのみ。

生きてをるばかり余寒の痩坊主 得芝

裏

明治十八年丁酉春還郷里、是亡父剃髪文有感、卒画此像

駿州臨済寺前住鉄舟寺開祖

前妙心寺管長 貞山 印

追記

得芝の俳諧の高弟として、加藤桂圃がある。近くの高山墓地の彼の墓碑に下の辞世の句が刻してある。

「は那に飽て蝶の遊人先お裳はるる」

なお、得芝には俳書『木瓜つゝじ』稿本「万都廼古恵(まつのこえ)」『朱樹翁追善天廼徒由(まつのつゆ)』『西崖詩集』『西崖随筆』がある。

郷土散策

白山信仰3

村中治彦 春日井郷土史研究会会員

菊理姫命(菊理比咩命)(くくりひめのみこと)

先回の第33号に記載した、春日井市域の白山神社の祭神のうち、5社すべてに共通しているのは菊理姫命である。

菊理姫命は、加賀白山本宮の主祭神で白山(しらやま)比女命(ひめのみこと)とも呼ばれる。これは、「日本書紀」神代四神出生章第十の一書にみえる菊理媛神(ひめのかみ)にあたる。菊理媛神は泉(よも)津(よも)平坂(ひらさか)で伊弉(いざ)諾(なぎの)尊(みこと)・伊弉(いざ)冉(なみの)尊(みこと)・の二神が口論した際、泉(よもつ)守(もり)道者(びと)とともに二神の仲介をし、黄泉国(よみのくに)の伊弉冉尊の言葉を伊弉諾尊に伝えたという。

「ククリ」は漏入(くきい)りの意味で、とざされた泉門をこの神々のみ出入りし得たための名であるという。

また、事象をくくる(まとめる)霊能をもつ一種の呪言神とみる説もある。

伊弉冉尊とのかかわりを伝える前説と太古から帰化人をはじめ多くの人々の信仰を集めて複雑になっている白山神をくくり、まとめるという意味から、事象をまとめる呪言神としての後説とは、共に白山本宮の祭神として応わしいものであるといえよう。

伊弉冉尊、菊理姫命、白山比咩命、白山権現などの白山の神々のなかで、菊理姫命が白山神社の主祭神として普遍的であるのは、このようなところによるものであろうか。

本市二子町の白山神社の案内の栞にも菊理比咩命(ひめのみこと)について同様の趣旨のことが記載されている。

今に生きる白山信仰

往昔、尾張地区からの白山参拝は、本誌第32号で紹介した美濃馬場を通っていた。これは、岐阜県白鳥町の長滝白山神社から登ったものである。

白山山伏の先達に引率された参拝の人々は別当長滝寺の各宿坊に泊った。当寺に伝わる江戸時代の元禄から寛保にかけての檀那帳や白山御参詣帳には、尾張や美濃の他三河の一部の名も見られるという。

ところが、時代が移り交通機関の発達に伴い、白山登拝のルートも変化した。

味美地区では新しいルートによって、現在でも本宮参拝が行なわれている。現在の味美連合区の11町内会からは、二子町の白山神社の氏子総代が1名ずつ出ている。

この氏子総代の主催で、各町内へ触れを廻して白山参拝の参加者を募集し、白山信仰の本山である白山比咩神社(石川県鶴来町)に参拝している。

昭和51年と52年には観光バス3台により参拝した。また、58年3月には総代11名を神官とで参拝した。(写真参照)

さらに、61年3月には実行組合の組合員20余名が参拝した。このように味美地区では、白山信仰の伝統が今に生きている。

そして、毎朝早いうちに総代の中で都合のつく人が自発的に神社境内を清掃しており、隣接の二子山公園とともに地域住民の憩いの場所となっている。

参考文献

『日本の陶磁』(古瀬戸)

『国史大辞典』

私の研究

玉野川名所躑躅(つつじ)考2

坂下町 木全圓壽

明治に至って最も早くに名勝玉野川を紹介したのは小学校の教科書であった。

<一水美濃ヨリ来リ郡ノ中央ヲ貫キテ西ニ流ル是レ庄内川ノ上流ナリ地ニ従ヒテ玉野川勝川ト称ス玉野ハ山水明媚ニシテ文人墨客ノ来遊多シ>

明治15年、田中正幅編輯の『愛知県誌』は、硬い文字でそんな風に伝えている。

そういう硬質の文字は、名勝を紹介するにはそぐわない気がしないでもないが、それは単に教科書ということではなく、明治の文脈だったかも知れない。

それかあらぬか、以後、玉野川を伝える文字の多くは、これを一つの下敷にしたかと思われる程、かたくるしい文字が続いている。

明治13年、宮戸松斎は、

<玉野村の南方にあり巨巖怪石水中に起伏し山澗(かん)の老松蜒蛇(えんだ)として幽翠(ゆうすい)の状を呈す真に是れ山水明媚(び)風光佳絶な一幅の画軸と謂ふに可なり……古来風流韻士の杖を爰に曳て万斛の胸塵(らん)を洗う者多し>

と『尾張名所図会』に書き、

<虎石獅巖(しがん)湾又湾 清流屈曲翠屏間 杜鵑啼(ほととぎす)処花不見 水霧春蒸面々山>

という青木樹堂の詩を引いて、渓流と老松を配した銅版画を掲げている。

3年をへだてて、当時『金城たより』の主任絵師だった浅井広国は『尾張名所独案内』を、明治26年に編んで、

<玉野川は庄内川の上流を云ふ竜岩虎石川中に蟠(わだか)まり青松巨巖渓間に躍る幽翠たる山色渺漠(びょうばく)たる巨流山愛(やまあい)すべく川掬(かわきく)すべき山水の明媚(めいび)に富みたる勝地なり四季折々の眺めに可なるを以て雅客墨士の常に杖を曳き気を散じ快を求むるの好風景なり>

と書いている。

翌明治27年、文人野崎左門は『日本名勝地誌』に、

<玉野川 即ち庄内川の上流にして美濃国より来り西南に流れ其流域に随ひて又勝川、枇杷島川等の名を有す、此川玉野村大字玉野の辺に於て奇岩水中に起伏し奔湍(ほんたん)甚だ急激(げき)、両岸の老松偃塞(えんそく)翠(みどり)を弄(そう)して噴雪(ふんせつ)と相映じ幽景画図も啻(ただ)ならず……山色水光共に明媚を極め満眼悉(ことごと)く詩句ならざるなし>

と書いている。

文人野崎左門は明治初年、東海道を何度となく往復した人であった。あるいは景勝玉野川へ足を運んだかも知れない。

誰が、どう書いても、玉野川は激流であり、奇巖怪石であり、風光明媚であった。

ただそれらの文章を見て行くと、幕末の風流人には時間がゆるやかに流れ、明治の文人にはやや性急に流れ、同じように、春江らに風景は広く、左門らには幾分か狭い。視野おのずから歴史を刻むということであろうか。

名古屋から勝川、鳥居松を経て、多治見、大井へ至る道を下街道と呼ぶ。

その下街道から玉野川へは小一里。急がぬ旅なら廻り道もまた一興なのだが、この道を往来した人達は必ずしも玉野川へは遊んでいない。

俳人横井也有が更幽居三止の請をいれて、内津に遊んだのは安永2年8月であった。

<葉月中の八日丑三つ過る比、庵を出たつ……大曽根といへるあたりに至れば、家ゐどもさま劣りて鶏の声戸々にきこえたり>

『鶉衣(うずらごろも)』に書かれた文字はおだやかな見聞に終始している。18日から27日まで滞在し、その間、内津峠を越えて多治見の虎渓山へは行ったのに、玉野川へは行っていない。

それより少し後、江戸の画人、司馬江漢が長崎からの帰途、この道をたどったのは、天明9年4月3日であった。

<三日。此處(佐屋)より名古屋に出で、好き町続く。夫より「大ぞね」と云う所へ一里半、かち河へ一里、坂下へ二里半、雨天ゆゑ此處に泊る。宿悪しし。

四日。雨天、六時過ぎに出立して、内津と云ふ所、此辺の者内津を内津津と云ふ>

余程に雨に難儀をしたと見えて、玉野川へ足を抂げることもなく、虎渓山へ急いだが、

<大雨ゆゑ参詣無し>

と『西遊日記』に書いている。

作者未詳の小説『実説名古屋帯』は明治17年の写本だが、時は“安政四年の春三月”に、木曽路より都に上るという縁辺を“松月尼”は、内津まで見送っている。

<木曽路にいづる犬山にかゝるは迂路にて大曽根口より堀川へいで下街道を行くが順路なれば妾案内かたがた見送りまゐらせんと数珠を片手に先に立尾濃参ケ国の堺宇津の妙見宮の前まで送りゆき世こそ捨たれ身は捨ねば哀別離苦の悲しみは免れかたしに行末の無事を祈りつ禱られつ又の逢ふせを契りつつしばしは其処にたちつくし菫(すみれ)蒲(たん)公英(ぽぽ)蓮華草(れんげそう)落す涙に路の辺(べ)の草を濕(しめら)して別れけり>

文中“大曽根口より堀川へいで下街道”が順路と書いているけれど、大曽根から下街道はいいが堀川はおかしい。

そういう旅人達が玉野川行くと行かないとにかかわらず、遠く元禄の昔、松尾芭蕉は山本荷夸が道中の世話にと雇った従者一人をともなって『更科紀行』に旅立って以後、この下街道をどれほど多くの旅人が往き来したことであろうか。

人びとはそれぞれの哀歓を、旅の風にゆだね、ひと山向こうに名勝ありと知る由もなく、通り過ぎて行ったことであろう。

で――もう一度、中島中庸へ戻る。

夏の日、玉野川に遊んで、幸運にも花の盛りにめぐり合ったけれど、そしてその花は中庸の眼を訪い、心を洗ったけれど、なお、心のどこかに、去年20歳そこそこで、多くの春秋を残してみまかった弟既白への悲しみが流れていたかも知れない。

花は花、去年、今年、変わることはないかも知れないが、人の心のうつろいはまぬがれ難い。“皐月(さつき)躑躅(つつじ)の激湍(げきたん)にふるゝ”たぐい稀(まれ)な光景を、弟既白と肩を並べて見ばやと、何度となく巖上の花に問うたことであろうか。

景勝の地に遊んだ文人墨客は多かっただろうけれど、皐月躑躅にめぐり合った人は、やはり少ない。

天保8年8月、“図会”の取材のためここへ訪れた小田切春江、深田正韻、野口梅居らは、既に花の後のことであって、青松激流を楽しみ、“図会”中殆んど唯一ともいうべき自画像を描きながら、花については人の口を借りて、

<とりわき初夏の杜鵑花(つつじ)、暮秋の紅葉、山に映(は)ひ水にひたせるなど、また十倍の風光>

と書いたに過ぎない。

明治に及んで宮戸松斎は『尾張名所図会』に、すぐれた銅版画を掲げ、

<春夏の交(みぎり)は杜鵑花、躑躅花の賞す可きありまた秋候に及べば楓葉の観る可きあり>

と書いたけれど、訪れた季節が異なっていたか、花に触れたという実感はない。

それより少し遅れて、東海道を幾度となく往復した文人野崎左門は『日本名勝地誌』に、

<初夏躑躅満開の候及び楓梢紅を染むるの時の如きは其最も絶勝の時季にして…… 蓋(けだ)し郡内山水の奇勝其数少しとなさず然れども若し之を此地及び龍ケ渕等に比すれば多くは皆幾壽を輸せざるを得ず>

と書き、その龍ケ渕の項に“僻遠なるを厭(いと)はず来遊する者多し”と書いている。左門もまた僻遠を厭わなかった一人だったに違いない。

旅人や風流人は、必ずしも玉野川の皐月躑躅を望んだわけではなかったが、当時、既にそういう風評が人びとの耳目に行き渡っていたのであろうか。鬼頭止信じは『尾張通俗年中行事』に、

<杜鵑花 春日井郡玉野川>

と書きとどめている。

けれどもその風評を、知ると知らないとにかかわらず、花を見なかった人も少なくない。

絵師の猿猴庵もその弟子の小田切春江も、詩人の青木樹堂も田宮如雲も、俳人の井上士朗も、季節が違っていたせいか、花に触れる文字はない。

しかし、皐月躑躅は玉野川だけのものではなく、春日井郡一帯に咲き乱れていたのであった。

俳人松田得芝が、

<尾張の国こまきの駅を去こと一里ばかり南春日井原のすえに小川あり西行渡と呼べり。……天明のはじめ其あたり一の久田といへるかた里に閑地を卜し>

西行堂を再建した際、井上士朗は枇杷園社中の何人かと、そこを訪れる道すがら、春日井原の躑躅を楽しんで、『木瓜つつじ』一巻を編むきっかけにしている。

それより少し前、天明9年4月2日、下街道をたどった司馬江漢は、雨に悩んで坂下に泊り、腹立ちまぎれに“宿悪しし”と書いたけれど、そこに、

<山山躑躅花盛り>

と書き、更に雨降り続きの翌日も、

<山山の花如錦>

と歎声を洩らしている。

雨の下街道を濡れそぼちながら、司馬江漢はざっと1年の西遊の後、江戸へ、“指を屈して急ぐ”旅路であったが、なお坂下の躑躅に心を奪われて“錦の如し”と口ずさんだのは、選ばれた旅人なるがゆゑであったかも知れない。

花々に時季があるように、人にも運、不運がある。地方の小俳誌にうずもれた中島中庸の小文は、玉野川の激流を心の底に流し、奇巖青松は鮮烈に眼に映え、それは多くの文人墨客のどの視線をもつき抜けて、他の誰のものでもないこの人だけの風景が僕らの胸にひしと迫って、“川中の巖石に今を盛り”と咲きほこった躑躅は、そのまま無名の俳人の風景への刻印にほかならないのであろう。

春日井の刀狩り

梅村光春 本誌編集委員長

秀吉が3ケ条に亘る刀狩令を発したのは、天正16年(1588)7月8日である。

「諸国百姓が、刀わきざし、弓鑓(やり)、鉄砲その他の武具を所持することを停止する。持っていると一揆を企(たくら)んだりして悪い事をするから取りあげるが、これで今度造る大仏殿につかう釘やかすがいを作るのだ。」といっている。

この兵農分離の大号令は、百姓にとっては戦いの場に出ることなく、平和に農に生き、来世まで助かる有難い措置というふれこみであった。

尾張では信雄に司令されると、奉行に家老滝川三郎兵衛雄利を任じ、清須から各給人へ御触書を出した。この天正戊子年触書の内容を略記すると次のようである。

一、 このたび百姓に武器を差出すよう通達がきました。これは大変厳重な達しですからよろしく願いたい。但し、給人、奉公人、軍役の雑人は別です。百姓から急に武器をとりあげると危険なこともありますので、道中安全のために短刀1腰、但し1尺以内のものは対象外とします。

一、 この触れを在々村々辻々に高札をたてて、1字たりとも違わないように伝達しなさい。

一、 差出し方法だが、さやの有る物はさやにおさめ、さやのないものは油紙で丁寧に包み村々でとりまとめて給人に差し出し、給人が集めること。

一、 9月1日厳守で、清須の御馬場先で集めるので、持ってきたら、奉行に届けて下さい。届け方は、一、刀何口(ふり)、一、脇差何口、一、鑓何筋、一、鉄ぽう何挺、というように墨で書き、奉行の了承済という書きつけをもらって各給人毎に自分の名を書いて差し出すこと。

というものであった。

当時、春日井の中部より西部にかけては、約300挺、中部より東部地域は250挺の鉄砲をもつ百姓衆があった。彼等は柏井衆八家といわれる地侍の頭分に統率され、橋本一巴流の鉄砲集団を構成し団結も強く、信秀の頃から加勢を申し付けられると、いち早く馳参じ忠節を尽してきた輩であった。特に、信長は彼等を可愛がり下の判物を与えていた。

領地内於而 百姓衆鉄砲玉薬等召置其上者可手入肝要候

然上者於分国 鹿鳥打取事不苦候 委細佐々可申者也 依状如件

永禄(成政)八年八月廿三日 信長 花押

この判物を楯にとって刀狩令に不服を唱え断乎として鉄砲を提出することをこばむ地侍らは滝川三郎兵衛に対し、惣頭衆の梶川権六、加藤平三を代表者とし強力な交渉をおこなった。滝川はこれに対し「お前たちが永禄乙丑の判物を持ち、三十年来忠誠の志をもつ事は私もよく知っている。しかしこのたびの触れは私も仕置きに当惑しているのだ。まして当家は、信長様のお血筋でもあり、御台を守ってきたその方らの気持ちも尊い。だからとて天下の法は曲げられず、隠しておいた場合、万一露顕の折、御主君に如何なる迷惑が及ぶかはかり知れないのを私はおそれている。しかも、去る天正甲申(12年)の三州中入りの折り(小牧・長久手の戦)、お前たちの鉄砲隊は秀吉を竜泉寺下へ追尾したり、秀吉の引上げの折、殿軍をつとめた堀尾茂助の軍に攻めかかったりして悩ましたので、秀吉もその側近の者も多くの鉄砲のあることをよく承知しており、うそが云えないのだ。」という。それでもねばり強く折衝するうち滝川も彼等の言い分である「鉄砲を差し出してしまうと鳥獣が子をふやし作物を荒らす。」というのを生かし、信雄と協議してくれ次の如く回答した。

「お前たちの住む柏井、篠木の方は山間で鹿も兎も多いので、鉄砲をとりあげられてはさぞ困るだろう。五、六十挺ぐらいなら給人の土蔵に留置し、作物を荒らす鳥獣をうつだけに使うにおいてはお咎めはないだろう。」

かくて、一部の鉄砲は差し出しを免れた。

御定書

一、御制禁鉄砲儀 殊無足者 如従前令免許事

一、 向後不法振舞於有之者 直令停止之事

一、 限鳥鹿打之事 自霜月至明年四月迄其外一切使用不可有事

右者、当家依為有縁 鳥鹿打之儀

在郷無足之本人子孫之者令免許者也 若右条々違乱之輩者 速処厳科者也

八月三日 信雄 花押

そして差し出された武具刀剣の類は総て清須城大手門前に蒐められた。

発行元

平成元年3月15日発行

発行所 春日井市教育委員会文化振興課