郷土誌かすがい 第36号

平成2年3月15日発行 第36号 ホームページ版

大留荒子古墳 (7世紀前半)

昭和63年8月、大留土地区画整理地内で発掘調査されたものである。墳丘の径10メートル余、復元後の高さ2.5メートルの円墳と推定されている。 葺石らしい石群も一部で認められた。

埋葬施設は、真南よりやや西に偏して開口する横穴式石室である。遺体を納めた玄室と、玄室への通路となる羨道部とは縦1列9段に積まれた袖石によって区分される。左右壁及び奥壁をつくる石は、案外に小さく、長径40センチメートル程度のものが多い。横手積みも見られるが、多くは小口積みである。このことは天井に近づくにつれ幅をせばめる「持ち送り」手法と関連がある。つまり積み石の後方をしっかり土砂で固めて、わずかずつ前方へセリ出す手法を用いているためである。

副葬品はいずれも玄室内から発見された。提瓶、横瓮形長頸瓶、高坏などの須恵器の他、直刀、鉄鏃、耳環などである。耳環は4個見つかっており、複数の埋葬が推定される。時期的にはいずれも7世紀前半頃を示すものである。

平成元年、原地点から、内津川わきの現公園内に移築保存された。その際、天井石の一部を補い、墳丘はすべて葺石で覆われることになった。推定による復元である。移築時の調査で、石室の背面構造など、従来分かりにくかった部分の資料が多く得られた。なお敷地の都合で、石室開口部が、南へ約20度ほど移動したことを付記しておく。

大下武 市文化財保護審議会委員

ムラの生活

白山町の婚姻(大正時代)

井口泰子 本誌編集委員

嫁入り初め

大昔、婚姻は婿入りであった。娘は農家の大切な働き手であったので、すぐには婿の家にやらず親元にとどめて農作業に従事させ、男の方の母親が隠居するか、働けなくなるかして、主婦としての権利を渡すときになってはじめて輿入れした。

ところが近世になって、武士の風習が次第に農民の間にも広がり、また、部落外との婚姻も行われ始めると、遠方から毎晩婿が通ってくるわけにもいかず、嫁は婚姻と同時に婿方の家に入るようになり、そこで初めて嫁入りということが一般化したのであった。

では、この春日井市での近代の婚姻はどのようなものであったか、白山町在住の藤江てふさんに大正時代の婚礼を語ってもらった。

藤江さんは、明治34年生まれ、婚姻は大正7年、数え年17歳のときであった。

婚約

しかし、大正時代になっても農村における婚姻は、近親間、同じ村落内、近隣の村との間で結ばれるのがほとんどで、遠方との婚姻は希であった。労働力の分散を避けたのであろう。

結婚の適齢期は、女は19の厄年の前、男は25の厄年を避けたその前後であった。従って、婚約はその1、2年前となる。

親戚間、同じ村落内であればあらためて見合いをする必要もなく、親同士が決めた。他村の人との結婚でも、見合いをすることは少なく、ほとんどは釣り書きと隣近所への聞き合わせだけで親が決めた。血統とか家柄の釣り合いが重んじられ、当人たちは婚礼の日まで相手の顔を見ることもなく、どういう人柄なのかも知らずじまいであった。

見合いをする場合も娘の意思が聞かれることはまずない。見合い写真もなく、仲人から聞かされる条件だけで親が応否を決めた。

見合いが決まると、当日は婿が父か兄、仲人とともに娘の家へ食事に招かれ、格式のある娘の家では高蔵寺の料理屋から料理をとってもてなした。娘はその日は早くから髪結いに行き、晴れ着を着て、茶菓の接待をするだけであった。婿もあまり話をせず、仲人と親同士が話しをした。

娘は居並んだ座敷の客に茶菓をだすと、すぐに奥へ下がってしまう。娘は見合いの相手の顔を見ることもなく、互いに下げた相手の頭の先をちらっと見るくらいであった。婿の方は娘が座敷に入ってから出て行くまで見ることができた。そうして婿の方が娘を気にいれば婚約は成立し、娘に選択の余地はなかった。

結納

婚約が成立すると、その証として吉日に婿方から嫁方に結納が贈られた。定紋入りの油単をかけた挟み箱に結納の品を入れて供の者にかつがせ、仲人、婿の父親が娘方に行く。古くは婿は行かなかったが、大正にはいると婿も行く場合もあった。

この日は嫁方に親戚の者が集まり、前日に名古屋まで買物に行って作ったご馳走でもてなした。

結納の品は家の格によって異なるが、結納金は帯地料として包まれ、その1割が酒料としてついてくる。

婿方の帰りには、引出物、みやげなどが家の格によって出された。嫁方は、この日受け取った結納の品のうち、包み物とよばれる真綿や長じゅばん、扇子などは後日嫁入り道具の中に加え、帯地料はその半額を袴料として持って行く場合もあった。

婚礼

婚礼の当日は、まず婿の家で、婿、仲人(男)、父、伯父が座敷で尾頭付の膳につく。その後、揃って嫁の家に向かう。これを「でいり」という。近くなら徒歩か人力車で、遠くなら汽車で行く。お供がつくときもある。

嫁方で饗応をうけた後、仲人を残して他の者は婿方に帰る。

嫁方は早朝から髪、体を洗い清め、髪結いの手で花嫁衣装の着付けが行われる。文金高島田の髪に、黒紋付の裾模様、こっぽりを履く。こっぽりは高さ2寸余もあった。嫁が家を出るときは、門出の膳につき、土間からでなく座敷から出た。女が座敷から出入するのは婚礼と葬礼の時のみである。

花嫁行列は、普通近ければ徒歩。2里(8キロメートル))位なら歩いて行った。少し離れた村へ嫁ぐのであれば人力車、更に遠い守山辺りであれば高蔵寺から勝川まで汽車に乗り人力車に乗り継いだ。花嫁衣装をつけたままである。

近い所の婚礼は、行列の先頭を仲人爺さんが「嫁入りよう、嫁入りよう」と言いながら群がり寄って来る子供たちに道をふさがれないように菓子をばらまきながら歩いた。馬糞の落ちた土ぼこりの道にまかれた菓子を子供は拾って食べたものである。花嫁行列は、仲人爺さんの次が仲人婆さん、次が花嫁、髪結い、花嫁の父、伯父、従兄弟といった順である。嫁について行く親族は男のみであった。

婚礼の荷物は、遠方の場合は荷物のみ前日に牛車が引いて行き、近ければ当日に、嫁の親戚の者が吊って行った。小道具は「吊り台」という舟形の台に乗せて運んだ。釣り物は家柄によって異なるが、長持ち、箪笥2竿、布団、鏡台、下駄箱、針箱、たらい大小、半ぞうなどが格の高い嫁入り道具であった。荷物には家紋を染めた油単がかけられる。

嫁の家と、婿の家との中間の広場とか、村境で、嫁方から婿方へ荷物の受渡しが行われた。婿方から酒肴を持って荷物をかつぐ親戚の者が出迎えており、嫁方のお付きの者と一緒に酒を酌み交わして交代した。

花嫁は、荷物の受渡しの儀式の間、腰掛けることもなく立ったままで待たねばならなかった。婚礼の季節は普通は農閑期の11月から3月が多い。花嫁は寒風の中で立っていた。

いよいよ婿の家が近づくと、村の衆が街道に縄を引っ張って通せんぼをする風習がある。すると嫁方は前もって持ってきていたタバコをすぐに出せるように用意する。婿方は親戚一同が定紋入りの見張りちょうちんをつけて花嫁一行を出迎える。村の衆には酒が振舞われ、「嫁入りよう、嫁入りよう」と集まって来る。

花嫁は婚家に入るとき、こっぽりを脱いで、あらかじめ用意されている藁草履にはきかえる。家に入るのは今度も土間からではなく、座敷(台所)からである。座敷の上り口には、花嫁と同じくらいに正装した「お手引き」という婿方の親戚の女が2人座っていて、左右から花嫁の手を取って座敷に上げる。「お手引き」は女の子がつとめることもあった。

花嫁が座敷に上がると、そこまで履いてきた藁草履の鼻緒を切って屋根に放り上げる。再びその草履を履いて帰ることのないように、との風習である。それを待って、村の衆が一斉にタバコ入れを部屋に投げ込む。嫁方は持ってきたタバコをそれに詰めて返し、村の衆への挨拶とした。

花嫁は上げられた座敷に、仲人婆さん、お手引き、髪結いとともに並んで座る。他の嫁方の男客は奥の正座敷(でい)から上がる。

正座敷には、待ち客とよばれる婿方の本家の主が羽織袴で正面に座り、その横に仲人爺さん、座敷の両側に双方の伯父など男客が並ぶ。そこでお茶をいただいて仲人の挨拶があり、嫁方の持参した土産が披露されて、受渡しが終わる。

その後、婿と花嫁、仲人、婿の両親が「お部屋」と呼ばれる別の部屋に入って、夫婦の杯、親子の杯をする。夫婦の杯は、三、三、九度の杯が済むと、「投げ杯」といって、婿が嫁に3つ重ねた杯のうち2つ目の杯を投げ、それを嫁がいただくのをほんとう固めの杯といった。正座式では親類の杯が交わされる。

杯ごとが済むと宴会となる。尾頭付きの立派な膳が並べられる。嫁の分は仲人がもらう。他に「広舞台」といって、大きな盆の上に松茸、鯛、大貝などに松をあしらい庭の景色になぞらえた料理が、正客から順に廻される。

婿、嫁、婿の親は、「お部屋」で食べる。嫁の前には「尻据えぼた餅」とよばれる、きなこ、あんこの大きなぼた餅が置かれ、髪結いが嫁に少しずつ食べさせ、残りを婿が食べた。

婚礼の当夜は、嫁は仲人婆さんと髪結いとひとつ部屋に寝た。

翌日と里帰り

翌日は近所の子どもたちには、持参してきたパン、菓子などを、近所の家には姑に連れられた晴れ着姿の花嫁が名前を書いたみやげ物をもって挨拶にまわる。

また「衿飾り」といって、隣近所や親戚に嫁の持参した着物の衿を並べて見せたり、嫁入り道具を披露した。

嫁は近ければ翌日に、遠ければ翌々日に里帰りする。里帰りには、婿と姑、婿の伯母が付き添って行く。これを「通い」といった。この日は日帰りである。

1週間ほど過ぎてから、「初遊び」といって、今度は嫁のみ里帰りをする。おこわを蒸して、姑に送ってもらい、生家や里方の近所、親戚に配る。2晩ほど泊まって婚家に帰る。この時も里方から持参したおこわを婚家の親戚、近所に配る。

こうして婚礼の儀式は終わりとなり、結婚した1年は、新夫婦は新客となって嫁の里方へ、祭り、節句などに招かれる。

籍は婚礼当日でなく、子供が生まれてから入れることが多かった。

郷土の自然

春日井の野鳥 「ケリ」について

林重雄 石尾台中学校教諭

市内に生息する野鳥についてのまとまった報告は昭和38年刊行の「春日井市史(本文編)」で85種を記述しています。以後久しく途絶えていましたが、昭和52年に春日井市環境部が日本野鳥の会名古屋支部に委託して行った調査では13目34科100種の記述が「春日井の野鳥」にまとめられています。その後昭和57年に「春日井の野鳥目録」(坂下中学校自然観察部)で16目39科140種、昭和63年に「春日井の野鳥目録」(林)で16目40科152種を記述しています。その後に発見された記録を加えて平成元年10月31日現在で17目41科157種が記録されました。昭和52年の調査時の100種と比べ1.5倍以上のこの増加の理由は分布を広げた鳥が増えたのではなく、野鳥観察者が増加し、多くの記録が残されるようになったもので、この目録に資料を提供いただいた方ものべ11人にのぼります。それから次に市内で繁殖する鳥のなかでも特色のあるケリについて述べてみたいと思います。

ケリ(チドリ目、チドリ科)

このケリという鳥は体長が35cm程ある大形のチドリなのですが、大きさといい、足の長いスマートなプロポーションといい、どう見てもチドリ足などと世間一般でいわれるチドリとはほど遠い雰囲気を持っています。ケリの外観の特徴は、頭部から胸にかけては青灰色で、腹部に近付くにつれ茶褐色となり、胸と腹の境は黒くなっています。背面は茶褐色、腹部は白色です。腰と尾の先には黒帯があります。くちばしは黄色で先が黒く、足も黄色、そして目の虹彩は赤です。地上にいる時はそんなに派手な鳥ではありませんが、飛翔時には初列風切羽の黒とほかの部分の白との対比がとても目立ちます。

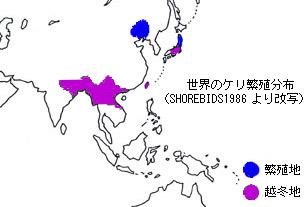

ケリの分布は日本以外では分布図にあるように分布の狭い鳥で、中国北東部とモンゴルあたりに繁殖地が知られているだけで、冬季は中国南部、ベトナム、ラオス、タイ、ビルマ、バングラデシュ、インド方面へ渡ることが知られています。また、現在の国内での分布は昭和56年に環境庁から刊行された「日本産鳥類の繁殖分布」によれば、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、岐阜、滋賀、京都、静岡、愛知、三重、奈良、大阪、兵庫の各府県で繁殖が確認されています。このように国内での分布は本州の東北地方から、東海、近畿地方にかけての局地的なものですが、東北地方では減少、東海、近畿地方では増加してきているようです。この傾向を古い文献をもとにさぐってみたいと思います。昭和13年発行の下村兼史著「原色野外鳥類図譜」によれば、秋田県仙北郡玉川河原にて仁部富之助氏発見の巣と卵を図示し、「低地又は底山帯で繁殖するものが多いが、主として東北地方である。」とあります。また、昭和15年発行の「野鳥第7巻第2号」によれば榎本佳樹氏が、「繁殖地の知られているのは東北地方の一部だけで、一般に甚だ希少である。」とあるように昭和15年ごろの繁殖分布は、東北の一部という極めて局地的なものであったようです。その後昭和22年に清棲幸保氏が栃木県大田原市金丸原で巣卵を発見し日本最南の繁殖地となっていましたが、昭和30年あたりから東海、近畿地方でも繁殖が確認されはじめました。昭和30年坂根千氏が三重県桑名市、昭和31年坂根千氏が京都市巨椋、昭和32年坂田猛氏が愛知県海部郡と発見がつづき、それ以降ケリの繁殖分布は東海、近畿地方では増加し現在に至っています。しかし、分布図にあるように、なぜ東北地方の分布が広がらずにどちらかといえば減少傾向にあるのは不明です。

ケリの繁殖は市内でも確認されており、繁殖期になると雄と雌とである区画を占有し、他のケリを自分達の占有区画に寄せ付けません。巣の多くは水田に作られており、他に水田の畔にも見られます。巣は枯枝、木片、草の茎などを地面の上に円形に敷いただけのもので、直径20センチメートル程のものです。産卵は3月下旬から5月下旬ぐらいに行い、灰褐色の地に暗褐色や黒の斑紋のある洋梨形の長径45ミリメートル程の卵を4つほど産み落とします。卵は約30日の抱卵でふ化します。この抱卵期間中は特に警戒心が強くなり、人や犬が近づこうとすると雄、雌のいずれかが、キキッ、キキッとか、キリリッ、キリリッと鳴きはじめ、もっと近づこうとすると鳴きながら上空を飛び回り、頭上をかすめるように威嚇攻撃をしながら侵入者が巣から充分に離れた所へ行くまでうるさくつきまといます。それに上空を飛ぶ自分達よりも大きなトビ、カラス、ノスリなどにも向かって行くことがあります。ふ化した雛は全身に綿羽が密生しており、地上に巣を作る他の鳥と同じようにふ化後まもなく歩きはじめます。このため雛を見ると体の他の部分に比べて足がやけに長いという印象を受けます。この雛も7月ごろには自由に飛び回れるようになり、その年の繁殖は終わりになります。この幼鳥は胸と腹の境の黒帯がありません。市内ではケリが1年を通して棲息していますが、これは繁殖をした個体がそのまま定住しているのではなく、冬季には群れを作って生活しているのもあります。また渡りに伴う移動もあるようです。

餌はほとんど動物性をとり、コオロギ、ゴミムシ、コメツキ、アリ、ケラ、シャクトリガ幼虫、ガガンボ幼虫などの昆虫類を好んで食物として他にタニシ、ミミズ、カエル、ヒルなども食べます。

現在ケリの繁殖にはほとんど水田が利用されています。しかし、これは人間の作り上げた環境であって、ケリが元来繁殖していた自然環境ではありません。そこでケリがどの様な自然環境で繁殖してきたかを文献をもとにさぐると、昭和13年発行の下村兼史著「原色野外鳥類図譜」によれば「潅木の疎生する乾性草原」とあります。昭和45年発行の清棲幸保著「カラー日本の野鳥2」によれば「昭和22年の大田原市金丸原で、広い原の所どころに小さなマツがはえているところだった。私はその草丈の低い地上で卵が4つある巣をさがし当てた。(中略)この金丸原も今は畑となり、繁殖するものもいないようだ。」とあります。この2つの例をみても元来ケリの繁殖していた環境は、広い原野で草の丈は低く、まばらな潅木がある程度のものであることが分かると思います。また金丸原の例にもあるように原野に人の手が加えられ、畑になったため繁殖しなくなったのになぜ現在水田では繁殖活動が行われているのでしょうか。それは畑のほうが水田よりも農作業の頻度が高く、人の出入りが多いためでしょう。また近年機械化が進み、農作業の時間短縮や、田植え機の普及によって苗代が水田に作られなくなったことも水田を繁殖に利用している大きな要因だと思われます。

このように人との距離をある程度保ちながら繁殖してきたケリの将来はどうでしょうか。水田という日本人の主食であるコメを生産してきた場所ですが、この水田を消滅させてゆく動きの一番大きなものは宅地化の波でしょう。そうした意味でも名古屋のベッドタウンといわれる春日井市近郊でのケリの明日はどんなものでしょうか。

春日井の野鳥(目録)

凡例

◎は春日井市内においてごく普通に観察されるもの。

○は春日井市内において普通に観察されるもの。観察地名と日付が示しているのは春日井市内において観察例の少ないものです。

|

1 |

カイツブリ目 | カイツブリ科 | カイツブリ | ◎ |

|---|---|---|---|---|

|

2 |

ハジロカイツブリ | 下原大池1980・12・14 | ||

|

3 |

ペリカン目 | ウ科 | カワウ | ○ |

|

4 |

コウノトリ目 | サギ科 | ヨシゴイ | 南城橋1976・9・23 |

|

5 |

ゴイサギ | ◎ | ||

|

6 |

ササゴイ | 庄内川高蔵寺町1984・9・15 | ||

|

7 |

アマサギ | ◎ | ||

|

8 |

ダイサギ | ○ | ||

|

9 |

チュウサギ | ○ | ||

|

10 |

コサギ | ◎ | ||

|

11 |

アオサギ | ○ | ||

|

12 |

コウノトリ科 | コウノトリ | 下原大池1981・1・12 | |

|

13 |

ガンカモ目 | ガンカモ科 | オシドリ | ○ |

|

14 |

マガモ | ○ | ||

|

15 |

カルガモ | ◎ | ||

|

16 |

コガモ | ◎ | ||

|

17 |

トモエガモ | 下原大池1982・1・10 | ||

|

18 |

ヨシガモ | 庄内川下津1979・1・20 | ||

|

19 |

ヒドリガモ | 庄内川下津1983・2・11 | ||

|

20 |

オナガガモ | ◎ | ||

|

21 |

ハシビロガモ | ○ | ||

|

22 |

ホシハジロ | 下原大池1982・1・15 | ||

|

23 |

キンクロハジロ | 下原大池1982・1・15 | ||

|

24 |

ミコアイサ | 下原大池1982・1・9 | ||

|

25 |

カワアイサ | 与兵池1987・12・2 | ||

|

26 |

ワシタカ目 | ワシタカ科 | ミサゴ | 大泉寺町1975・10・19 |

|

27 |

ハチクマ | 高蔵寺町1982・9・15 | ||

|

28 |

トビ | ◎ | ||

|

29 |

ノスリ | ○ | ||

|

30 |

サシバ | 外之原町1976・6・6 | ||

|

31 |

オオタカ | 木附町1986・1・19 | ||

|

32 |

ハイタカ | ○ | ||

|

33 |

ツミ | 木附町1987・12・26 | ||

|

34 |

ハヤブサ科 | ハヤブサ | 与兵池1988・1・22 | |

|

35 |

チョウゲンボウ | 小野町1981・10・11 | ||

|

36 |

キジ目 | キジ科 | ヤマドリ | 春日井市史 |

|

37 |

キジ | ◎ | ||

|

38 |

コジュケイ | ◎ | ||

|

39 |

ウズラ | 神屋町1981・9・10 | ||

|

40 |

ツル目 | クイナ科 | クイナ | 朝宮橋 1977・3・21 |

|

41 |

ヒクイナ | 小野町1983・6・22 | ||

|

42 |

バン | ○ | ||

|

43 |

チドリ目 | タマシギ科 | タマシギ | ○ |

|

44 |

チドリ科 | コチドリ | ◎ | |

|

45 |

イカルチドリ | ○ | ||

|

46 |

シロチドリ | 落合池1983・1・17 | ||

|

47 |

ムナグロ | 庄内川上条町1985・8・25 | ||

|

48 |

ケリ | ◎ | ||

|

49 |

タゲリ | 庄内川堀ノ内町1982・1・15 | ||

|

50 |

シギ科 | トウネン | 春日井市史 | |

|

51 |

ハマシギ | ○ | ||

|

52 |

クサシギ | ○ | ||

|

53 |

タカシギ | ○ | ||

|

54 |

イソシギ | ◎ | ||

|

55 |

キアシシギ | 篠木町1976・5・29 | ||

|

56 |

アオアシシギ | 茨池1979・10・27 | ||

|

57 |

ソリハシシギ | 庄内川熊野町1980・5・10 | ||

|

58 |

オグロシギ | 春日井市史 | ||

|

59 |

チュウシャクシギ | 庄内川桜佐町1983・5・19 | ||

|

60 |

ヤマシギ | 朝宮橋1976・12・13 | ||

|

61 |

タシギ | ○ | ||

|

62 |

オオジシギ | 春日井市史 | ||

|

63 |

ヒレアシシギ科 | アカエリヒレアシシギ | 知多町1979・9・17 | |

|

64 |

カモメ科 | ユリカモメ | ◎ | |

|

65 |

ウミネコ | 与兵衛池1985・3・20 | ||

|

66 |

コアジサシ | ○ | ||

|

67 |

アジサシ | 下原大池1980・8・24 | ||

|

68 |

ハト目 | ハト科 | アオバト | 外之原町1976・5・16 |

|

69 |

キジバト | ◎ | ||

|

70 |

ホトトギス目 | ホトトギス科 | ホトトギス | 外之原町1976・6・6 |

|

71 |

カッコウ | 下市場町1979・7・30 | ||

|

72 |

ツツドリ | 高座山1978・8・3 | ||

|

73 |

ジュウイチ | 鳥居松町1986・5・11 | ||

|

74 |

フクロウ目 | フクロウ科 | トラフズク | 庄内川松河戸1982・12・30 |

|

75 |

フクロウ | 道樹山1982・6・3 | ||

|

76 |

コノハズク | 春日井市史 | ||

|

77 |

オオコノハズク | 木附町1988・2・11 | ||

|

78 |

アオバズク | 高蔵寺町1983・7・14 | ||

|

79 |

ヨタカ目 | ヨタカ科 | ヨタカ | ○ |

|

80 |

アマツバメ目 | アマツバメ科 | アマツバメ | 高蔵寺町1979・4・17 |

|

81 |

ブッポウソウ目 | カワセミ科 | カワセミ | ○ |

|

82 |

ヤマセミ | 玉野町1984・12・27 | ||

|

83 |

ヤツガシラ目 | ヤツガシラ科 | ヤツガシラ | 東山町1987・12・20 |

|

84 |

キツツキ目 | キツツキ科 | アリスイ | 朝宮橋1977・1・27 |

|

85 |

アオゲラ | 大泉寺町1975・11・3 | ||

|

86 |

オオアカゲラ | 内津町1984・1 | ||

|

87 |

アカゲラ | 木附町1986・1・1 | ||

|

88 |

コゲラ | ○ | ||

|

89 |

スズメ目 | ヒバリ科 | ヒバリ | ◎ |

|

90 |

ツバメ科 | ツバメ | ◎ | |

|

91 |

コシアカツバメ | ○ | ||

|

92 |

イワツバメ | ○ | ||

|

93 |

セキレイ科 | キセキレイ | ◎ | |

|

94 |

ハクセキレイ | ◎ | ||

|

95 |

セグロセキレイ | ◎ | ||

|

96 |

ビンズイ | ○ | ||

|

97 |

タヒバリ | ○ | ||

|

98 |

サンショウクイ科 | サンショウクイ | ○ | |

|

99 |

ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | ◎ | |

|

100 |

モズ科 | モズ | ◎ | |

|

101 |

アカモズ | 廻間町1979・5・5 | ||

|

102 |

レンジャク科 | ヒレンジャク | 神屋町1982・3・14 | |

|

103 |

キレンジャク | 鳥居松町1978・3・20 | ||

|

104 |

カワガラス科 | カワガラス | ○ | |

|

105 |

ミソサザイ科 | ミソサザイ | ○ | |

|

106 |

イワヒバリ科 | カヤクグリ | 木附町1986・12 | |

|

107 |

ヒタキ科 ツグミ亜科 |

ノゴマ | 1974・10・25(愛知県の野鳥) | |

|

108 |

コルリ | 高座山1975・10・26 | ||

|

109 |

ルリビタキ | ○ | ||

|

110 |

ジョウビタキ | ◎ | ||

|

111 |

ノビタキ | ○ | ||

|

112 |

トラツグミ | 神屋町1982・10・30 | ||

|

113 |

クロツグミ | 鳥居松町1978・5・4 | ||

|

114 |

アカハラ | 朝宮橋1976・3・2 | ||

|

115 |

シロハラ | ○ | ||

|

116 |

ツグミ | ◎ | ||

|

117 |

ヒタキ科 ウグイス亜科 |

ヤブサメ | 知多町1980・9・29 | |

|

118 |

ウグイス | ◎ | ||

|

119 |

オオヨシキリ | ◎ | ||

|

120 |

メボソムシクイ | 鳥居松町1985・5・13 | ||

|

121 |

エゾムシクイ | 鳥居松町1985・4・29 | ||

|

122 |

センダイムシクイ | ○ | ||

|

123 |

キクイタダキ | 木附町1985・11・17 | ||

|

124 |

セッカ | ◎ | ||

|

125 |

ヒタキ科 ヒタキ亜科 |

キビタキ | 神屋町1981・9・8 | |

|

126 |

オオルリ | 鳥居松町1985・4・21 | ||

|

127 |

サメビタキ | 春日井市史 | ||

|

128 |

コサメビタキ | 鳥居松町1985・4・21 | ||

|

129 |

エゾビタキ | 高蔵寺町1984・10・14 | ||

|

130 |

ヒタキ科 カササギヒタキ亜科 |

サンコウチョウ | 内津町1982・6.・3 | |

|

131 |

エナガ科 | エナガ | ◎ | |

|

132 |

シジュウカラ科 | ヒガラ | ○ | |

|

133 |

ヤマガラ | ○ | ||

|

134 |

シジュウカラ | ◎ | ||

|

135 |

メジロ科 | メジロ | ◎ | |

|

136 |

ホオジロ科 | ホオジロ | ◎ | |

|

137 |

ホオアカ | 南城橋1976・4・10 | ||

|

138 |

カシラダカ | ◎ | ||

|

139 |

ミヤマホオジロ | 下原大池1986・1・18 | ||

|

140 |

アオジ | ○ | ||

|

141 |

クロジ | 春日井市史 | ||

|

142 |

オオジュリン | ○ | ||

|

143 |

アトリ科 | アトリ | 春日井市史 | |

|

144 |

カワラヒワ | ◎ | ||

|

145 |

マヒワ | 落合池1978・11・24 | ||

|

146 |

ベニマシコ | 木附町1985・11・17 | ||

|

147 |

ウソ | 木附町1986・1・19 | ||

|

148 |

イカル | ○ | ||

|

149 |

シメ | ○ | ||

|

150 |

ハタオリドリ科 | ニュウナイスズメ | 春日井市史 | |

|

151 |

スズメ | ◎ | ||

|

152 |

ムクドリ科 | コムクドリ | 神屋町1981・4・29 | |

|

153 |

ムクドリ | ◎ | ||

|

154 |

カラス科 | カケス | ○ | |

|

155 |

オナガ | 神屋町1987・12・30 | ||

|

156 |

ハシボソガラス | ◎ | ||

|

157 |

ハシブトガラス | ◎ |

玉野川通船計画御願

梅村光春 本誌編集委員長

庄内川(玉野川)に舟が運行していた記録は、古いところでは、清洲・桑名間の通船や新木津用水経由の犬山方面へのものが見られるが、高蔵寺方面への通船の記録はない。

しかし、これに着目して、何とか通船しようと意志表示した願書は残っている。

安政3年(1856)11月に名古屋白鳥町の商人善三郎が出した「乍恐御申上候事」にはじまる願書を左記に紹介する。

「私儀、商用向にて、年来、春日井郡玉野村辺迄度々相越見聞仕候処、……。」といったものであるが、内容が読みづらく、誤字あて字もかなりあるので、以下現代文に直して記してみたいと思う。

「私は、商用で、よく春日井郡の玉野村の付近へ出掛けまして、いろいろと見聞いたしております。つきましては、玉野川の流域は、玉野村より上流の方は、岩だらけで、しかも浅く、舟を通すことは、無理ですが、玉野村より下流の方は、浅瀬でありますが、底が砂ですので、小船を通そうと思えば、そう難しくないなと見てとりました。

玉野川には、その他に、玉之井の〆切と、吉根村と桜佐村の間の用水のための〆切と、川村にある御定井堰との3か所に、川幅一ぱいに堰が設けてありますが、これさえなければ、舟を通すのによい川だなあと思いつつも今まで歩きながら眺めておりました。

ですから、御城米をはじめ、商人どもが毎日相場をはる米や雑穀、その他の日常の品々までもが、すべて馬で運んだり、人の背に負って運んだりしておりますので、それに要する駄賃がおびただしいものとなって、玉野川一帯の村々は申すまでもなく、それと地つづきの土地の者までも、難儀をいたしております。

そこで、私どもが考えたことですが、別紙の絵図面のように、玉之井の〆切より上流は浅い上に岩石がつらなっており、通船路をつけようにも、岩を切り取らねばなりませんので、容易のことではありません。だから、このことは、あとで考えることとしまして、前に記しました、吉根と桜佐の間の用水のための〆切を私どもが差し出しました図面のように、なるべく南の方へ寄せてつくり直し、北の方に舟が通れるような通路を作ることにより、舟を通すことが差しつかえなく出来ます。

一方、川村の御定堰については、御城の防衛上大切なところですので、今まで通りにして、別に改造の計画はせず、御定堰際まで舟で下ってきて、一旦、川村で荷物などを水揚げし、それより下流は、水かさを見て舟で行ける季節ならば、別の舟に積みかえて、枇杷島まで下ることにし、急ぎの荷物や渇水時には、すべての荷物を川村より陸送することにして、往復ともこのような手段をとりたいと考えました。さらに私どもは、このたびお願いしております、吉根と桜佐の用水の〆切のところを、前に記しましたように直しますほかには、川の中の深浅や、水の流れ道などは、なるべく自然のままの状態で通船をしたいと思っております。ですから荷物を積む船につきましては、平常の水量に準じて造らさせていただくつもりでございます。

それにつきまして、右のようなことを、私どもが思いつきましてから、何分にも大きな仕事でございますので、私一人ではどうすることもできません。そこで懇意にしている者どもへも、よりより話をして参りましたが、内々ではございますが、皆、仲間に加わりたいと申しております。そこで、同志が多く出来たところを見はからってこのたびお願いに及びました次第でございます。

右のように、玉野川に通船できることを目指して、設計図のように、よく掘り立て仕上げますので、何とぞ私どもに御免許下さいますようお願い申し上げる次第でございます。

私どもは、すべての費用は、同志の者で相談して、自費負担にて必ず仕上げる自信がございます。その上、考えております事といたしましては、川村の御定堰で一度水揚げいたしますので、この場所に船問屋を建設し、あわせて枇杷島と玉野村に問屋会所のようなものを建て、出入りする舟の諸荷物を改めるようにしなければ、取締りも出来ないと思いますので、この建物も建てさせていただき、川役運上等の税も取りたてますし、ゆくゆくは御番所並みになされて行けるよう、立派なものを建てるつもりでございます。このようにいたしますので、右の問屋会計の事務や支配を、工事を私たちが自費で仕上げた功績の代償といっては何ですが、恐れ多いことで恐縮でございますが、私どもに仰せつけ下さいますれば、大変ありがたいことと存じます。

このようにしていただければ、御運上金などは少しも洩れなく取り立てて、上納させていただくなど、恐れ多いことではございますが御上が少しでも御利益のございますように、骨折らせていただきたく思っております。

是れ迄、玉野村辺より名古屋までは、米1石を馬荷で運びますと、400文程になると聞いております。もしこれを舟で運ぶと、運上金などを納めましても、半分程ですますことができます。ですから、1年たってみると、運賃だけでも大変な利益でございます。これは穀物だけに限ったことでございますが、さらに、内津山の杉材で、挽板にすると木目が大変によろしい良木もございますが、運送の便が悪いために、ほしいという人があっても調達不可能であったり、多治見、久々利、笠原の辺で焼く美濃焼も、よく名古屋へ売出しに参りますが、何分にも遠い道を持参いたしますので、思うようにたくさん持って来れません。これらも、運送の手段さえ確立いたせば、売る人も思い通りに出来、買う方も、品を大量に仕入れることも出来ますので、名古屋御城下に荷がたくさん入ることが出来て、ますます繁昌する基ともなりましょうし、値段も下がることにもなります。このように、いろいろなことに影響が少なくないと思います。

また、玉野川は、浅瀬も多く、洪水の時なども引いたあとで、あちこち池のようになって水が淀んでおりますが、これも、水はけがよくないことから起りますので、舟を通すように手を加えれば、一層よくなることと思います。こんなわけですから、よくよく御考察の上、御聞き届け下さいまして、その筋へ御通達下さいますようお願い申し上げます。

これにつきまして、普請その他工事に関するすべての不明の点がございますれば、さらにくわしい御説明の書付を差し上げたく存じます。私どもの願の通りに御聞済下さるならば第一に御上の御利益ともなりますし、川沿いの村々は勿論、名古屋の近くやずっと奥地の村々も生活がよくなり、毎年の年の暮れに生活の不安におびやかされることもなくなると思います。こんな具合でございますから、物資の流通は豊かになり村々をも救うことにもなり、私どももお蔭をもちまして、多年の願望が達せられることともなりまして、大変に有難き仕合わせに存ずる次第でございます。

辰 11月 白鳥町 善三郎」

結局、この願書は、お聞き届けにならなかった。理由はわからない。文中の絵図面は紛失したのか現存していないので掲載できない。

郷土散策

白山信仰5

村中治彦 春日井郷土史研究会会員

白山白山社の隆盛

昔、高蔵寺地区の子ども同士の喧嘩で、白山村の悪口を言うときに、「白山死田(しにだ)の棒かつぎ」と言ってはやしたてたという。

これは、白山の田は湿田が多く二毛作ができなかったので、生活が苦しく、農閑期に日雇いの土方仕事にでかける人が多かったことを指したものであるという。

ところが、高蔵寺ニュータウンの誕生により、白山地区が市街化区域になると、古い家は新しく建て替えられて様相は大きく変わった。

その変化の中で、白山神社の隆盛の様子はあまり知られていないようだ。

ちなみに、最近の白山社への初詣の人数は正月5日間で1万人余を数えるという。

これは、ニュータウン21年の歩みの中で、住民の間に白山白山社を自分達の氏神として参詣する気運が広まっていったからであろう。

初詣の折、社務所では白山神社の御札の他に、伊勢・熱田両神宮の御札を受けることができる。さらに、隣接の円福寺観音堂への参詣を兼ねれる。これらのことも、初詣の参拝者が多いことの理由として考えられる。

甦る白山信仰

参拝者は初詣ばかりでなく、春の祈念祭、秋の例祭などにも多数あり、年毎に盛大になる中で、古くなっていたんでいた文化元年(1804)製作の神輿を修理することになった。

そこで、名古屋の業者に依頼して昭和53年から55年まで3年がかりで、数百万円の費用をかけて大修理をした。神輿は180年振りに甦ったのである。

また、神殿や社務所の新築工事も行われ、昭和55年4月29日にこれらの工事の落慶式として奉祝祭が盛大に催された。

当日は神社本庁をはじめ、地元政治家・名士等多数の来賓を迎え、600人余の稚児行列も参加した。

6月のある日曜日、取材のために社務所を訪れた2時間程の間に、ニュータウンの住民とおぼしき何組かの参拝者があった。普段の日でもかなりの参拝者があるため、現在では、氏子の中から3人の社務所当番を募り、交代で毎日(月曜休み)9時から3時まで清掃作業と賽銭管理に当っている。

また、氏子や崇敬者から希望者を募り、観光バスを仕立てて、2、3年毎に白山本宮(4月)や白山山頂奥宮(7月)への登拝を行っている。

※ 神輿の奉納札には次のような文字があった。

文化元年 神主鵜飼冨太夫清久

表 奉再建御神轡 庄屋 友蔵

甲子六月 勇助

細工人同郡上条村住人

裏 天下泰平氏子安全攸

色川一甫

発行元

平成2年3月15日発行

発行所 春日井市教育委員会文化振興課