郷土誌かすがい 第22号

昭和59年3月15日発行 第22号 ホームページ版

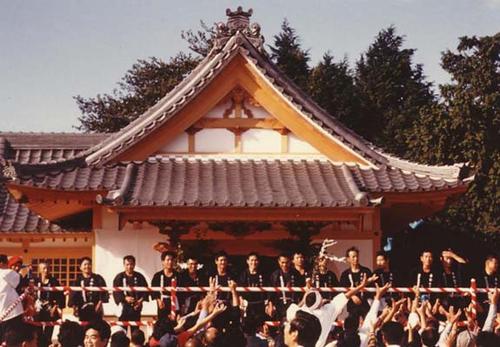

春日井木遣(きや)り(市無形民俗文化財)

当地方の木遣りの始まりは名古屋城築城以後といわれるが、最も盛んであったのは大正から昭和初期にかけてであり、当時の木遣本には100種にも及ぶ木遣唄がのせられている。これを集大成したのは、柏(かし)原町の佐久間義良(旧姓林、昭和10年没)、花長(はなおさ)町の成瀬與三郎(昭和14年没)の2人である。

昭和35年に結成された春日井木遣保存会は両者の流れを統合したものであり、特に選定された12種が市無形民俗文化財に指定されている。

唄の節まわしは口伝であるため流儀によって多少のちがいがある。けいこにあたっては師匠の指導で唄と節まわしを繰り返しておぼえ、それに棒をかついだときの足拍子(びょうし)をつける。唄は七七調及び七五調で、長いものは1時間以上もかかる。

足の振り方には、およそ「やっこ」、「すり足」「裏見せ」などの種類がある。「やっこ」は体をひねり、腰を落として振る。「すり足」は文字通り足をする振り方である。「裏見せ」は足の裏を見せる振り方である。

並び方は、師匠が先頭に立って棒の方に向かい、音頭取りに対していろいろ指図(さしず)をする。音頭取りは4人で横に並び、師匠同様に棒の方に向かい、唄の1節ずつを1人または2人で交代で受け持つ。枕かつぎは棒の前後に各1名、短い角(かく)棒をかついで立つが、これは棒を下に置くとき枕木(まくらぎ)の役目をするものである。

棒にはさらしを巻く。棒の長さは振り手が15人前後のときは15尺で、おのおの左右の得(え)手(て)を選んで両方に分かれ、小先頭に並ぶ。

服装は、師匠・音頭取りが赤頭巾(ずきん)・紺絆纏(はんてん)・腹掛・紺股引(ももひき)に羽織をつけ、紺の足袋に白(しら)緒(お)のぞうりをはき、扇子をさし、五色の振幣を持つ。振り手は紺絆纏・紺股引・腹掛けにれんが色の帯をし、紺の足袋に白緒のぞうりをはき頭に鉢巻(はちまき)、腰に手拭いをつけ扇子をさす。

村中治彦 春日井郷土史研究会会員

郷土探訪

春日井市内の瓦窯(がよう)跡について 高蔵寺瓦窯と白山瓦窯

梶山勝 (名古屋市博物館学芸員)

わが国にはじめて瓦が伝えられたのは、崇峻(すしゅん)天皇元年(588)のことである。この年、百(く)済(だら)から、寺工、画工とともに瓦博士が渡来した。彼らの初仕事は、奈良・飛鳥の地に蘇我氏の氏寺(うじでら)・法興寺(飛鳥寺)を造営することであり、この建物に使用するため、はじめて瓦が作られたのである。

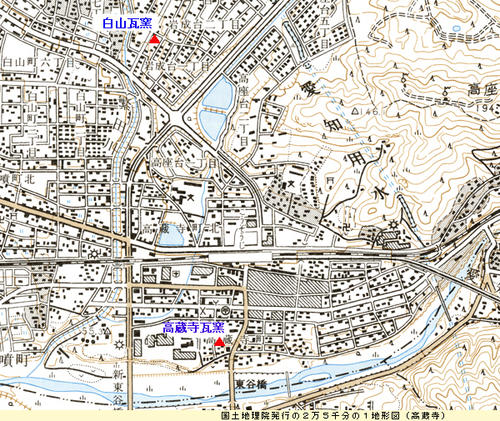

瓦窯とは、瓦を焼成(しょうせい)するために築かれた窯のことである。春日井市内では、7世紀の後半から8世紀にかけて、高蔵寺瓦窯と白山瓦窯という2か所の瓦窯跡の存在が知られている。

高蔵寺瓦窯跡は、高蔵寺駅から南西に500メートル余り、高座山と東谷山(とうこくさん)の間をぬって西流する庄内川が大きく蛇行(だこう)し、高座(たかくら)山の南面する裾部から川に向かって大きく張り出した河岸段丘面の南端近く、高蔵寺町3丁目に所在する。

瓦窯跡は、大正15年頃長谷川佳隆氏によって発見されて以来、多くの人々の注目するところとなり、昭和3年に当時愛知県の史蹟名勝天然記念物調査会主事であった小栗鉄次郎氏によって試掘調査が行われ、その後、昭和15年に名古屋郷土研究会によって発掘調査が実施された。この時の概要は、調査参加者によって報告されている。

地下に埋もれた遺跡、しかも一度調査された遺跡は、時の経過とともにその正確な位置は、忘れ去られることが多く、再びその場所を確認することは、多くの困難がつきまとう。

高蔵寺瓦窯跡の正確な位置を確認するため、私はかつて遺跡地図を携えて高蔵寺町を訪れたことがある。幸いなことに発掘当時の様子を記憶しておられた農業協同組合長小島吉一氏の案内によって、瓦窯跡の位置を確認することができた。その地は、遺跡地図の示す場所とは大きく異なっていたのである。

発掘当時、畑に囲(かこ)まれた20坪ばかりの墓地の中にあった瓦窯跡は、現在は荒れた畑地で墓石が2基あり、大木が1本聳(そび)えている。

調査記録によると、瓦窯跡は平面形がほぼ長方形を呈する窯で、築窯には磚(せん)(レンガの類)が用いられている。この窯の構造は、奈良県橿原市にある藤原宮で使用した瓦を焼いた日高山瓦窯との類似点が多く、高蔵寺瓦窯も日高山瓦窯同様、平窯であった可能性が強い。

発見された瓦には、素文縁(そもんえん)複弁(ふくべん)八葉(はちよう)蓮花文(れんげもん)軒丸(のきまる)瓦(写真1)や珠文(しゅもん)縁(えん)複弁八葉蓮花文軒丸瓦、(写真2)三重(さんじゅう)弧文(こもん)軒平瓦、偏行(へんこう)唐草文(からくさもん)軒平瓦(写真3)重弧文鬼瓦、玉縁(たまぶち)付の丸瓦などがある。

これらの瓦類のほとんどの型式は、同じ春日井市内の勝川廃寺に供給され、使用されている。特に、珠文縁複弁八葉蓮花文軒丸瓦は、勝川廃寺ばかりでなく、岩倉市の川井薬師堂廃寺でも使用されている。この型式の瓦は、西春日井郡豊山町の観音寺廃寺、小牧市の大山廃寺からも発見されている。この軒丸瓦は瓦窯と瓦の供給先を考える上で貴重な資料である。

近年、この型式の軒丸瓦が、藤原宮の瓦(6233Ac型式)と同笵(どうはん)(同じ型)であることが明らかとなった。偏行唐草文軒平瓦や重弧文鬼瓦の文様も、藤原宮の瓦といずれも深い関係がある。これらの瓦の生産にあたり、藤原宮とこの地との密接な関係が想定され、笵型の移動とともに、これに伴う瓦工や技術の移入も考えられるのである。

この笵型の移動を手がかりとして、私は高蔵寺瓦窯の操業年代の一点を文武年間(697~706年)に求めたことがある。その時は、素文縁複弁八葉蓮花文軒丸瓦や三重弧文軒平瓦を高蔵寺瓦窯で焼成された瓦として扱った。これらの瓦が発掘による出土品ではないことから、本瓦窯の製品とすることに多少の不安がないわけではない。ひょっとしたら同じ高蔵寺町内の近接する場所に、これらの瓦を焼成した別の瓦窯がかって存在し、高蔵寺瓦窯はこの瓦窯群中の1基であったとも考えられるのである。高蔵寺瓦窯の築窯の年代を明らかにする上でも、この可能性は検討してみる必要がある。

春日井市内にはもうひとつ白山瓦窯が存在した。この瓦窯は、昭和6年に付近の人々によって発見され、小栗鉄次郎氏によって調査された。

高蔵寺瓦窯跡同様、白山瓦窯跡の正確な位置も忘れられつつある。しかし幸いなことに、当時調査に参加された円福寺住職長純潤(おさじゅんにん)氏のご助言によって、瓦窯跡の位置も明らかになった。古い地図を携えて円福寺を訪ねた折、瓦窯跡の位置とともに、出土した瓦も拝見させていただいたのである。その足で地図を片手に、瓦窯跡があったと思われる場所を訪れた。

高蔵寺駅から北北西に役1,500メートル余り、発掘当時は坂下町に通じる県道から東へ約300メートル入ったあたり、東から西にのびた丘陵の西端で、東に湾入する谷の口にあたる位置に南面していた。しかし、この地形は大きく変化し、山は削られ住宅地となり当時のおもかげはなくなっていた。

この白山瓦窯跡は、窖窯(あなかま)構造のもので、窯内から軒丸瓦や丸瓦、平瓦が発見されている。

軒丸瓦は、素文縁単弁八葉蓮花文軒丸瓦で、弁が大きく高く突出している。この軒丸瓦と同じ型式のものが一宮市の伝法寺廃寺で出土している。最近、岩倉市の御土井(おどい)廃寺でも、白山瓦窯の軒丸瓦によく似た、やや大型の軒丸瓦が出土していることが明らかになった。犬山市の官林(かんばやし)瓦窯でも白山瓦窯の軒丸瓦によく似た、やや小型の軒丸瓦が焼成されている。白山瓦窯独特の単弁の表現方法が官林瓦窯の軒丸瓦にもみられることから、この2か所の瓦窯の瓦工間に何らかの交流があったのかもしれない。

高蔵寺瓦窯、白山瓦窯という尾張では数少ない瓦窯が2か所も春日井市内に存在することは興味深い。瓦専焼窯はこの2か所のほかに、名古屋市の若宮瓦窯、知多郡美浜町の奥田瓦窯があるにすぎない。前記した犬山市の官林瓦窯と小牧市の篠岡古窯跡群中の4基の瓦陶兼焼窯を加えても、今日尾張でその所在の明らかな瓦窯跡は10例にも満たないのである。

高蔵寺瓦窯、白山瓦窯のいずれもが、その製品が尾張平野中央部の寺院へ供給されていたことが瓦の出土によって明らかであり、高蔵寺瓦窯では、その窯の構造や製品の軒丸瓦の中に藤原宮との関係を見出すことができる。これら2つの瓦窯は、古代尾張の瓦や寺院を考える上で貴重な遺跡である。

すでに滅失した瓦窯跡もあるが、その存在は忘れ去られることなく、ともに春日井市内の重要な遺跡として再評価されなければならない。

ふるさとの歴史

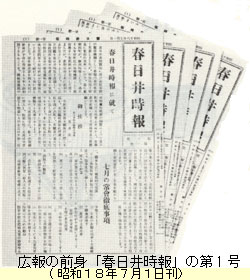

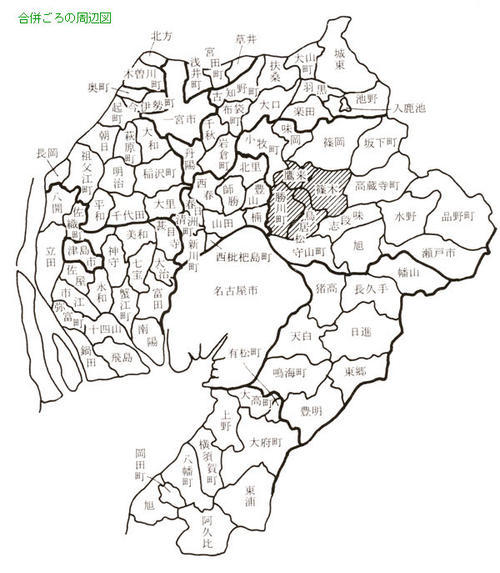

春日井市は昭和18年6月1日、東春日井郡の勝川町、鳥居松村、篠木村、鷹来村の1町3か村が合併して誕生しました。

合併当時、勝川町役場に勤務しておられた鈴木市長に、春日井市誕生のころを語っていただきました。

春日井市誕生のころ

鈴木義男 (春日井市長)

春日井市誕生の経緯と町村合併当時の秘話を何か書いてほしいということで、私に白羽の矢が立てられたわけですが、合併当時の直接の責任者というか、その折に話しを進められた先人の皆さんは既に大部分は故人となられているので、当時の秘話とか苦心談というものは僅かな記憶と聞き伝えが主となり、そのため多少の想像的な部分もあることを前もってお断りいたしたい。

さて、町村合併の噂というか、話題は昭和15・6年頃から多少あったように記憶している。しかし、当時は町村合併促進法とか法的に規制されたものがなかっただけに、容易に話は進まず、話題にはのぼっていたものの、前進の気配は余りみられなかったようである。しかしながら、この話が急速に進んだ一つの動機としては、陸軍造兵廠鳥居松製造所の建設に続き、鷹来製造所が建設され、人口の急増に加えて軍関係の介入や要請もあったことは関係者のほぼ一致した見方のようであった。

当時は、昭和6年に柳條溝に端を発した、いうところの満州事変につづき、12年の廬溝橋事件へと、政府の不拡大方針とは裏腹に軍の独断と圧力により一方的に拡大の一途を辿りつつあり、戦局の拡大につれ、戦果大いに上るという軍の報道により、国民自体も大きく戦争に巻き込まれるような世相になっていたのである。

当時なぜ地方行政体の合併にまで軍の介入があったか。それ事態は謎の部分ということになるであろうが、要約すれば次のようなことが考えられる。

- 鳥居松製造所、鷹来製造所の建設とそれに関連した施設建設に関して、異なった行政機関では連絡・調整が円滑でなく、行政が一本化すれば事が順調に運べる。

- 両製作所との関連道路・火力・電力その他必要物資の調達など縦横の連絡がとれ、促進が容易である。

- 雇用の確保と総動員体制の確立がはかられる。

- 軍の力が誇示される。

以上のような事が主体ではなかったかと想像される。

このようなわけで町村側としても当時の状況と推移に鑑みこの時をおいては容易に合併はむずかしかろうとの判断に立ち至ったと思われる。また県としても町村合併は戦時下における地方自治体のあり方として、大同団結をすべき時機であるとの考え方もあり、急速に合併の問題が脚光を浴びるようになった。

しかしながら、町村合併は容易なことではなく、それぞれ独立した自治体が権限と法の示すところにより歴史的な歩みをし、その尊厳を堅持してきた、いわゆる「しきたり」というものがあり、それぞれの町村長のいい分は夜を徹して余すところがなく、連日、連夜にわたる意見の開陳と論争は想像を絶したものがあったと聞く。

だが、事は急務を要することであるので、大筋で合併という意思決定をし、各町村から合併のための役員を選出し、これまた連日、連夜にわたり協議に協議が重ねられた。その中での議論は、合併が対等か吸収かといったこと、財産をどうするか、また議会はどうするか、さらに合併後の市の名前をどうするかなどについて、これまた議論が沸騰したということである。

市名については、一番人口も多く町でもあり、また都市計画も進んでいることでもあるので「勝川市」としたらどうかとか、一方、篠木の荘というのは歴史的にもその名が通っているので「篠木市」としたらとか、また、中心といえば鳥居松であり、工廠もあるので「鳥居松市」はどうかとか、さらに鷹来というのは徳川代々の鷹狩りの場としての歴史があり、鷹という雄々しい字でもあるので「鷹来市」にしたら等々、市名はなかなか決まらない状態であった。

そこで、どの町、村の名前といっても一方的になるので、この4か町村は旧春日井郡(明治13年に東西に分割)の中心部であり、古くは春日部といわれた由緒ある地名であるので、いっそ「春日井市」としたらどうかとの話がもちあがり、それなら無理わけなかろうということで市名の件は決着がついたとのことである。

さて、その次に市役所を将来どこに建設するかということで、これまた一騒動も二騒動もあり東西、双方とも譲らず、とうとう県に持ち込んでようやく現在の市役所の東(現在の電報電話局の位置)に落ち着いたといういきさつもあった。しかし、当時は直ちに市役所を建設するという資金もなく、急であったので旧勝川の旭町の旧東春日井郡役所跡をしばらくの間、仮庁舎として使って、ここに春日井市が誕生したのである。

それから幾星霜、歳月は流れて、その間には昭和33年に旧高蔵寺町、旧坂下町を合併するなど、春日井市が誕生して40年の歴史の中で大きく発展し変貌して、過去の歴史と先人の努力と苦労が基盤となり、春日井市のいっそうの発展が約束される今日となったのである。

以上が合併に至るまでの経過の一端であるが、当初にも書いたように、実際にその任に当った訳ではないので、いささか想像の部分もあり、事実と異なっている点もあるかと思うが、ご容赦をいただきたい。

郷土のむかし

下条の「たるおまんと」

文 神領小学校教頭 河原松男

絵 神領小学校教諭 奥村信男

7月上旬、旧暦6月初めです。6年生と高等科1年、今の中学校1年、親方(高等科1年で生年月日の早い人)が、下条の各家庭を「おまんとの志お願いします」と回り、お金集めをします。どこの家も「御苦労さま」といって、決められたお金ではありませんが出して頂けます。これはだし(・・)の色紙等を購入する費用です。

学校から帰ると、お宮裏の青年会場で上級生の指図に従って、だしとたるを作る準備をします。みんなで力を合せて作ったことは、とても楽しい小学校時代の思い出です。

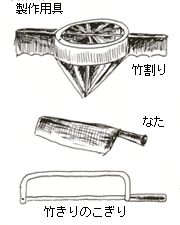

まず、麦わらの皮をきれいにむきます。竹は泰岳寺籔(たいがくじやぶ)で太いもの3本、少し細目のものを5、6本頂いてきます。太いもの3本はたるをかつぐ棒にします。細目のものは長さ1メートル2、30センチメートルに切り、竹割で幅2センチメートルぐらいに割って節(ふし)をきれいに取り、下の方は鉈(なた)で細く落とします。たるによくささるようにするのです。

2日目には赤・青・白の色紙を切り、ウドン粉を煮て作った糊で前日切った細目の竹の柄に貼りつけて、だしを作ります。高学年はたるの台作り、好きな村人が指導に来てくれます。麦わらを2、3束1つにしばり(直径、5、60センチメートル)だしの台を作ります。親方は、御幣と笛を村人の大工さんに作って頂くように出かけます。竹を斜めに切ったり、穴をあけたりしてもらうのです。御幣の色紙は常泉院住職に裁断して頂きます。

今日は天王始め。

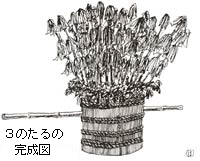

学校から帰ると、すぐに青年会場に集まり、1のたる、2のたる、3のたると3つのみこしを仕上げます。1のたるはだしの真ん中御幣をさしたもので、だしは少なく一番軽いわけです(たるも少し小さい)。

2のたる、3のたると順にだしの数が多く、3のたるが一番重くなります。だしの下の方にお宮の杉の枝を一面にさし終わると、これで全部完成するわけです。

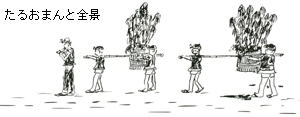

出来あがったみこしはお宮様の拝殿前に並べ、親方が先頭で2拝2拍手1拝をすると、下級生もこれにならってお参りし、お宮様の前を3回まわってから出発します。先頭は親方で竹笛を「ボーボーボー」と鳴らしながら進みます。続いて1のたる、2のたる、3のたるの順に並び、その後に2列で手に袋を持った1年生から順に「ヨイサァー、ヨイサァー」と掛声を出しながら続きます。最後にも親方がついて竹笛を吹いていきます。大きな声で唱えた子には、沢山「あられ(おやつ)」が頂けたものです。

各家庭では、座敷前の縁側にお盆に盛ったあられを一杯出し、家の方が迎えてくれます。その家のかど(庭)を3回まわり終わると、たるをおろし、親方が「ごたいげさま」(ありがとう)といって、お盆のあられを分けてくれます。みんな袋をあけ、親方の前に順に並びます。歩きながら食べた子のいなかったことを今も忘れません。

私も3のたるの後ろをかついだことがあります。杉の枝が顔に当って痛く、また重いので肩が痛く竹に手拭等巻きつけてかついだことが思い出されます。各家を回り終わると青年会場に保管して置きます。

お宮の拝殿では、村人が天王始めの祝酒に酔っております。本年の稲の出来のよい人を誉めたり、用水賂の話をしたり、世間話をしたりしております。

子供が家に帰るころには夕暮れになり、また家からお天王提灯を持って、お宮様へ御神灯を頂きに来ます。拝殿前の燭台からお天王提灯のろうそくに火をつけ、家に持ち帰って神棚の前でお参りし、火の消えるまで縁側近くの軒先につりさげておくのです。この行事は、天王始めから天王じまいまで、10日間ぐらい毎日行います。夕闇の中、子供たちが提灯をもって家に帰る光景は、一層美しく感じられます。

第1回のたるおまんとから3、4日過ぎると、中天王といって、前に書きましたようにお宮様から出発して、おまんとをするわけです。第3回目も、また、3、4日過ぎると、天王祭りの最終月です。各家庭を回るのは同じですが、おまんとが終わると家に帰り、夕食を早めに済ませます。それから4年生以上「こねくりおまんと」をするために、顔を墨でぬり、化粧等をしてランニング・短パン、はだしでお宮様に集合します。親方が先頭でお参りし、合わせてみんな一緒にお参りをします。親方が先頭で御幣を持って拝殿前を3回まわると、さあ出発。頭にピンクのハチマキをして「わっしょ、わっしょ」かけ声が聞こえてくると、どこの家も窓を開け、電灯をおもての方に出して家族全員で迎えてくれます。(当年葬儀のあった家だけは行きません)

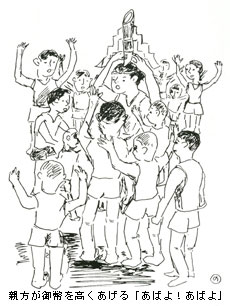

親方の持つ御幣を中心にかど(庭)を3回まわり、主人(家の人)から親方が祝儀を受け取るころに、「わっしょ、わっしょ」とおまんともその家での最高潮になります。親方が御幣を高くあげると、みんな集まり「あばよ、あばよ、あばよ」と唱えて次の家へと回るわけです。各家では「あそこの子、大きくならんしたねん(大きくなられた)」とか、「おやじさに、そっくりだ(お父さんの顔によく似ている)」とか話はつきません。

全家庭を回り終わると、青年会場に一度帰り、だしだけ抜いて、たるをお宮様に運びます。たるをこわして土俵にして相撲を取ったり、幅とび、高とび、きもだめしなど、色々競技をしたりします。親方は提灯を持ち審判になって、良い成績を収めた者には祝儀をわけてくれます。いつも静かで真っ暗なお宮様は、夜遅くまで子供達の歓声でにぎわいます。帰るころは全身汗びっしょりです。風呂に入って化粧を落とします。

次の日の朝、学校へ行く前に全員で手わけし各家庭へ「昨夜は御祝儀ありがとうございました」と、だしを1本ずつ配って回ります。それが終わると、子どもたるおまんとは全部終了するわけです。

各家では「くまし」(麦土にする高く土のもった所)の上や、畑にだしをさし豊作を祈ります。今と違って男子のみの祭りでした。

みんなの広場

投稿歓迎

内容 文化・文化財関係

字数 みんなの広場・私の目で見た春日井の民俗 600字程度

私の研究 700字程度

採用分には薄謝進呈

上条城を見学して

中部中学校郷土研究クラブ2年 丸山啓一

ぼくたち中部中の郷土研究クラブでは、文化祭の資料をさがすべく、上条町にある上条城へ行きました。なんとなくうすぐらい森を後方に、どっしりとした昔の門があり、外からしゃちほこと上条城の紋が見えました。石がならべてある道を歩き、今の上条城主であるおばあさんに話を聞きました。

話によると上条城は800年前(鎌倉時代)に築かれたということです。また小牧、長久手の戦いのとき豊臣方の池田本隊が2夜泊ったとかで、今は小さく見えるけど昔はスケールが大きかったんだなと思いました。

先祖は今井兼平という人(『平家物語』にでてくる)がいて、その孫が築城したと聞かされました。春日井の歴史にも歴史上重要な人々の名がでてくることにあらためて驚きました。そしてここに住んでいるおばあさんは林金兵衛がひいおじいさんだったということです。上条城の人の墓は上条町10丁目の泰岳寺にあるということです。

説明を聞き終えてから、裏の山にある跡を見に行きました。落ち葉のいっぱいあった石段を上っていくところに「上条城跡」と中国のような字体で石に刻(きざ)まれていました。頂上には御先祖様を祭っている所がありました。庭もありましたがいまは木や草などが生いしげっていてなかなか庭とよびにくそうな感じでした。水路や堀や石垣も見分けがつきにくくて、犬山城や名古屋城のような城しかみていないぼくは、こんな小さい城にも石垣や堀もあったのかと思いました。池もあり、昔は大きなこいが何10匹もいたそうです。辺りは樹木が多く何100年もの月日を経ているような大木があちらこちらにそそり立っていました。ほかに、倉屋敷、かべなども時代の気配(けはい)を感じさせるような本格的なものだったのでさすが城だと思いました。

最後に上条城の見取図を見せてもらいました。なんか狭い城だと思ったらそれはほんの一部にしかすぎなく、地図を見るともっと広く、庄内川の近くから上条小学校の近くまであるように思えました。当時の城のもつ意味をあらためて考えさせられた1日でした。

神屋古窯の発掘で得たもの

神屋町 土屋登美子

私が考古遺跡の発掘に興味をもったのは去年、知人に誘われて勝川廃寺発掘調査に参加してからです。私の手で掘り出した陶片や瓦を調査員の先生から1つ1つ大体の年代と、どこで焼かれたものか教えていただきました。中には奈良の都と同じ文様の立派な古代瓦があり、しかもそれは市内の窯で製作したものだと言うものもありました。こんなお話をお聞きしていると薄ぼんやり、先人の足跡をかいま見た想いがしたものです。

私の住む町で年末から正月にかけて発掘があると聞いたとき、多忙なときにもかかわらず二つ返事で参加させていただいたのも、もう一度古代の想いに心を踊らせてみたいと思ったからです。

12月20日、朝の冷え込みが厳しい中、現地で作業をはじめるにあたって市文化財保護審議会委員の大下武先生から次のような説明がありました。

- 神屋古窯は2年前の発掘で文字入陶片や、珍しい温硯(おんけん)(湯であたためて使う寒冷地用の硯(すずり))が出土した第1級の遺跡である。

- 奈良時代の中でも発掘例の少ない時期に属し、学術上貴重である。

- 発掘は土の色の変化をよく見て広く浅く掘ること。

―でも、作業にかかると、早く先を見たくなりついつい深く掘ってしまって注意されたりしました。

1月8日には掘り上り、全長13メートルの古代窯が全容をあらわしました。たき口・焼成室から障壁・煙出しまでしっかり残っている造りを見ていると、作業中の寒さ、体の痛さも忘れたものです。

今後この遺跡が残されるかどうか分かりませんが、私の『古代体験』は子供たちに語り伝えていきたいと思います。

発行元

昭和59年3月15日発行(年4回発行)

発行所 春日井市教育委員会社会教育課