郷土誌かすがい 創刊号

昭和53年12月1日発行(創刊号) ホームページ版

密蔵院の塔とお薬師さま(熊野町、神領駅から南約2km)

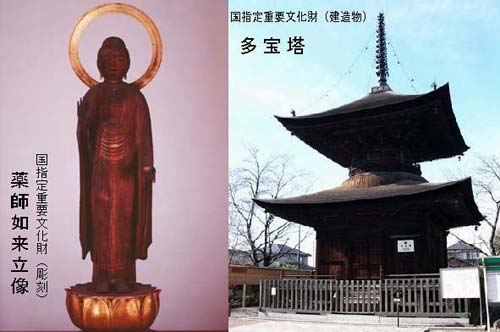

常陸(ひたち)の国(茨城県)に生まれた慈妙(じみょう)上人という天台宗の偉いお坊さんが、この地方へ来られた折、神様のお告げがあったので嘉歴(かれき)3年(1328)この地に密蔵院をお開きになり、栄西禅師の流れを汲む葉上(ようじょう)流という一派をお伝えになりました。それからは尾張天台の中心として栄えてきましたが、明治の廃仏によって打撃を受け、すっかり衰えました。しかし、この由緒(ゆいしょ)あるお寺には美しい薬師如来が祀(まつ)られ、りっぱな多宝塔が建っており、共に国の重要文化財に指定されています。

多宝塔(建造物)

多宝塔の構造は、上が筒型の塔身(とうしん)に屋根をかけ、下がこの塔身を保護するため庇(ひさし)(スカートの役目をする四角い部屋)をかけた二層になっています。

多宝塔は天台宗や真言宗の寺に建てられましたが、とりわけ本県には多く残っています。密蔵院の塔は、今から500年位前の室町時代の建物で、柱の上を細めた粽(ちまき)があったり、戸に桟(さん)を入れたりした禅宗様式を取り入れたのは珍しいことです。

薬師如来立像(彫刻)

秘仏として大切に扱われたので傷んでいません。この仏さまは、800年位前の平安時代の終わりごろにつくられた素木(しらき)(昔は漆(うるし)を塗って上に金箔を押した)・一木(いちぼく)造りで、優しく慈悲深いお姿であります。さぞ多くの人の体と心をお治しになったことでしょう。高さが1メートルにも足りない小型な薬師さまです。

梶藤義男 市文化財保護委員記

郷土探訪

書聖小野道風と春日井

安藤直太朗 市文化財保護委員

日本書道史上において、はじめて和様を確立し、藤原佐理、同行成によってその大成を来し、また、日本三跡のさきがけともなった書聖小野道風<宇多天皇寛平6年生(894年)から村上天皇康保3年没(966年)>の出生地が、わが春日井松河戸であることは、古来の伝承に基づくものである。

道風の父は大宰の大弐小野葛絃で、近江の国和邇郡小野の出である。従って、私は道風の出生を山城の国、近江の国、筑前の国等にもとめたが、そうした事実は全く認められなかった。が、旧尾張の国春日部郡松河戸村には、道風の出生地とする根強い伝承がある。近世初頭の、尾張藩の天野信景(さだかげ)の名著「塩尻」にこれが記述されて以来、定説となっている。信景は、すぐれた考証家であるので、この伝承については、慎重に考査した結果によるものと思う。

以来、尾張藩においては、代表的地誌「尾張志」「張州府志」「尾張名所図会」等にこの松河戸説が継承されて今日に至っている。

従って、この地は愛知県の指定史跡として、遺跡の保存に万遺憾なきが期せられている。もっとも小野氏と尾張の国との関係については明らかにされていないが、尾張国司庁の被官に小野千株なる人があり、また、尾張平野の開拓に小野氏一族の参加したことは十分に考えられる。

この地の伝承として、道風の父葛絃が何等かの要務を帯びて、前記松河戸の里に滞在し、その間において、里人の女を娶って、生まれたのが道風であったと伝えている。もっともこれは伝承であって、文献に徴するものはない。しかも一千年以前のことであり、一身上の私事に亘ることが史料に記載されることは常識としても考えられない。都を遠く距った地方においては、むしろ伝承が却って歴史の真実を語ることが多いことを考え合わせると、他に異説が無い限り、まず信頼してよいであろう。

道風は、その73歳の生涯を書芸ひと筋に生き、書道の神として尊崇されていただけに、その生涯は多分に伝説化されている。しかも中央における道風に関する伝記史料としては、わずかに「公卿補任」「日本紀略」「扶桑略記」その他に散見する程度であって、その他のことは、ほとんど伝説化の中に埋没されているのが実状である。

道風の「柳にとびつく蛙」の伝説にしても、江戸時代に梅園叢書(三浦梅園)に伝えられたのが一例である。しかし、「小野氏系図」によって知られるように、道風の兄好古は、葛絃の正妻(皇族の出)の子であり、道風の母は、尾張の里人の女であったと伝えられている。彼は名族小野氏の出でありながら、庶子であり、したがって確たる後見というものがなく、政界への進出進出はほとんど絶望的であったに違いない。これに比して兄好古は葛絃の嫡男であり、その母は皇族の出であって、父葛絃と同じ大宰の大弐の要職にまで進出している。このため道風は政界への進出を断念し、生涯を書道の世界に投じたのであろう。

道風の時代は、平安時代の中期、いわゆる貞観(じょうがん)期の国風自覚の風潮があったが、そうした風潮を背景として書道における、唐様に対する和様の確立という偉業を達成しえたのも、生まれながらにして豊かな芸術的天分にめぐまれていたこと(小野氏の一族には、小野妹子をはじめ、篁、岑守(みねもり)、美材(よしき)等の文筆にたけた人材を輩出せしめている)と、例の柳に蛙の伝説を生んだほどの血のにじむような努力の積み重ねがあったからである。

さて、道風は、書道のほかに和歌の道にもすぐれていた。勅撰の「後撰和歌集」に五首入集しているということは、当代一流の歌人であることを示している。彼はまた、絵画にも嗜みがあったと伝えられている。

なお、道風の出生地春日井市においては、その遺風を伝えて書道が盛んであり、現代書道界に活躍している人も多い。しかも全国書道展として毎年「道風展」が開催されている。道風はこうして、現代にも生きており、春日井市の生んだ文化的偉人として象徴的存在でもある。(道風の伝記については、拙著「小野道風」<風媒社発行>を参照されたい)

昭和53年10月1日記。

道風とその筆跡

藤田東谷 (書家)

漢字の渡来以後、わが国の書は中国書法の影響を受けながら独自の発展をとげてきた。とりわけ三筆(空海、嵯峨天皇、橘逸勢)三跡(小野道風、藤原佐理、藤原行成)を経て和様書の完成をみたことは、日本書道史上極めて大きな意味をもつものであり、同時に漢字の草書体から変貌した「かな」は、王朝貴族の洗練された美意識によって、高貴の美を作り出した。和様の開山、それが道風であった。

我が春日井市に道風の遺跡を存するということは何といっても誇らしいことである。

昭和19年11月12日、松河戸町観音寺において道風生誕1050年祭を厳修し、昭和24年11月には生誕1055年祭と同時に全国書道展が行われた。人呼んで「道風展」というようになった。昭和29年11月、生誕1060年の歳には、名古屋栄町丸栄7階ホールで第6回道風展を開催し、近代的な作品形式で名古屋へ進出の第一歩を印した。戦後最初の大展覧会で一躍有名になった。昭和30年には愛知県美術館が出来、春日井展の後、ここで名古屋展が開かれるようになった。今年は第30回展が開催せられた。

春日井市に書道が盛んになったことは、環境に恵まれているからだと思う。

松河戸町道風公園にある観音寺には宝物として、道風公画像、法華経断簡、新楽府断簡(しんがふだんかん)などが保存されている。画像は、道風公の子小野奉時(ともとき)筆と伝えられ、賛は道風の孫天台座主明尊が、道風の歌「穂にはいでぬいかにかせまし花すすき身を秋風にまかせはててん」の一首を継色紙に賛した逸品で、このうたは後撰集巻4に出ている。明尊が永承3年11月12日、道風の命日に比叡山延暦寺の常院に奉納した旨の添書があり、比叡山から拝請されたものである。

法華経切

観音寺所蔵の経切26行は法華経を書いたもので気品あり風格の高いもので、「平安中期の写経として秀れたものである」と写経の権威、田中塊堂博士は申された。

道風の写経で遺っているものはすべて、法華経切で、観音寺所蔵のものは極めて格調の高いものと思われる。最初は慶応4年正月、伊藤栄中、鈴木善次郎の両氏から26行切が寄進せられ、次に明治3年鈴木氏より26行切と同切2行ものを寄進、古筆了仲の真跡鑑定書が添えられている。

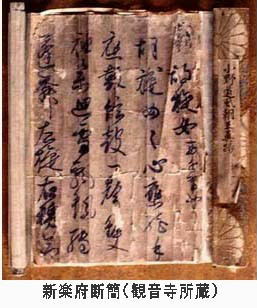

新楽府断簡

新楽府は、白楽天が元和4年(809年)38歳の詩で50篇から成る連作である。政治社会の事件をとらえて諷刺し、また戒めとしようとした。自然な調子を用いて歌曲として歌いやすいようにしてある。

観音寺所蔵の新楽府断簡は、「胡旋女(こせんじょ)、近習(きんしゅう)を戒む也」の詩で道風の書の特色である豊潤で優雅、ねばり強い線で和様の特色を出している。

これは京都から小野神社へ寄進されたもので、「道風朝臣真筆、世に稀なるものに付寄進します」という吉田もく氏の書状が添えられている。この人は吉田神社の神主でこの寄進状の筆跡は珍らしく貴重なものであると田中塊堂先生は言われた。

これを見ると道風が王羲之の書を学び、それを充分マスターして創り出して来た、いわゆる日本的な書というのはこのような書であって、和様の魁(さきがけ)で日本的な書の代表的なものといえる。御物屏風土代(びょうぶどだい)や玉泉帖(ぎょくせんじょう)などと類似する点が極めて多い。これは道風筆としての趣をもつと、鈴木翠軒先生は激賞されていた。

以上は観音寺所蔵の作品について略記したが、道風の真跡といわれるものには、御物屏風土代、御物玉泉帖、智証大師賜号勅書(ちしょうだいししごうちょくしょ)、三体白氏詩巻、消息浪華帖(なにわじょう)、絹地切(きぬじぎれ)等があり漢字が多い。

伝道風として伝わるものには、秋萩帖(あきはぎじょう)、継色紙、本阿弥切(ほんあみぎれ)、小島切(こじまぎれ)、八幡切(やわたぎれ)、道澄寺鐘銘、紺紙金銀交書法華経などがある。

郷土史探訪では、私たちが住んでいるこの地方の歴史的事象・人物などに、複数の視点からスポットを当てていただき、郷土かすがいを探ってゆきたいと考えています。

次回は、日本武尊を取り上げる予定です。

ふるさとの歴史

原始

大下武 市文化財保護委員

高座山に興味を惹かれたのは、おそらく、大和の三輪山のせいだろう。夕張から続く山なみを、初瀬川沿いに下ると、やがて渓流の音も和らぎ、不意に大和平野が現れる。その平野と山塊との接点をなすのが三輪山である。桜井あたりから眺めると、実に均整のとれた山である。紡錘形の陵線が、深山の緑の中にくっきりと浮かび、しかも平野の滋養を充分に吸い取ったまろみがある。古代人はこの山姿に神性を認めた。山全体を、御神体として崇め、皇室は、その山麓に、神を祭る者として位置した。南には物部、北には大伴といった古い豪族を従えている。この三輪山から、奈良の若草山に至る山々の連らなりは、青垣というにふさわしく、古来幾多の歌に詠まれている。古い天皇陵も、この青垣の裾に在る。

5年程前、古墳の分布を調べるため、高蔵寺から玉野を歩いた。その折、高座山を仰いで、ふと三輪山の思い出が重なった。別に形が似ているわけではない。緑も決して豊かとは云えぬが、何故か大和の三輪山を連想した。玉野川に面し、山と平地との接点に在るこの高座山のたたずまいに、やはり古代人は三輪山と同じ神を見たのであろうか。

山頂にはひと際大きな岩が露呈しており、その前に小さな祠があった。何気なく、その周囲をめぐる内に、幾つかの陶片を手にした。つややかな灰釉のかかった、平安時代の壷の破片である。ひょっとすると、この土の下には、更に古い奈良時代・古墳時代の土器片が埋もれているのかも知れない。やはり古代人は、ここを、神の坐す「高座」として祀っていたのであろうか。

山腹には幾つかの古墳があって、そこからの眺めは、ふる里を実感させる。ゆるやかに蛇行する庄内川は、内津川を呑んで川幅を広げ、豊かな土壌を川下に運び続けている。古く春日井の歴史を辿(たど)ってみるとき、この両川の果たした役割の重要さに気がつく筈だ。時代と時代との断層をつなぎ留めたのも川であれば、山に住む人々と平地に住む人々、その二つの空間を結びつけたのもこの川であった。そしてその境に立つ高座山には、想像を超えた古代人の情感が、こめられていたのではないか。

古い時代の神々が、自然と深く結びついていたとは、周知のことだ。時として河川が蛇と化し、蛇の怒りは、洪水となったりする。これは自然と深く関わりあった生活がなければ、生まれてこない。それを理解するためには、やはり最も古い時代から辿ってみるしか、方法はないだろう。

吾々が、たとえば何もない原野に放り出されたと仮定してみる。まず、食料を探さねばならぬ。動物は多いが、素手ではかなうまい。

身近な武器として石がある。あいにく丸い河原石しかなければ、打ち割って鋭い刃先を得る。握り具合はどうだろう。多少打ち欠いて持ち易くする。こうして人類最初の文化、握槌(ハンド=アックス)文化がうまれる。これに柄がつけば、今のハンマーである。次に倒した動物の皮をどうやってはぐか、歯がある。

しかし、やがて、握槌を作る際に出来る多くの破片が、時として鋭利なナイフ状になることに気付いた。これが次の段階、刃器文化である。無論、握槌がなくなった訳ではない。握槌に加え新たに道具の仲間入りをしたということである。

動物を、離れた位置から倒すことは、彼等の理想であった。恐らくて手頃の石を投げつけることは繰り返し行われたであろ。問題は正確に仕留めることだ。先の尖った棒で突くことも試みられただろう。その組合せが石槍である。こうして、叩く、切る、突くといった三つの機能が、石器を通じて確立する。現代でも材料が進歩し、精巧かつ合理的になっただけで、機能の基本に変わりはない。

以上の段階を、旧石器時代と呼んでいる。今から1万年以上も前のことである。この文化の日本における存在が明らかになったのは、そう古いことではない。昭和24年、群馬県岩宿で発見されて以来、各地で出土例が報告されている。春日井では、春見町から浅山町にかけての段丘下、梅ヶ坪周辺が知られているが、正式の調査はなされていない。

旧石器の終わりは、また氷河期の終わりでもあった。世界的な気温の上昇は、大陸の氷河地帯を後退させ、融け始めた氷雪は、海面を急激に押し上げた。入江は最奥部へと進み、半島はたちどころに島嶼(とうしょ )と変わった。この時期、大陸から引き離され、列島に取り残された人々の間に新しい文化が芽生えた。縄文式土器と弓矢の発明である。当市でも、細野・東野・田楽・篠木などで、石鏃(せきぞく)や土器片の出土が報告されているが、住居を含む集落趾の発見はない。いつの時代でも、生活の条件は水と食料である。従ってまず、湖沼・河川沿いか、湧水地域でなければならぬ。食料は海・山に多い。各地沿岸部、八ガ岳山麓等のブナ・クリ・広葉樹林帯は、この時代における格好の条件を満たしている。しかし、狩猟・採集を中心とする生活は、本来長期に亘る定着性を持たない。条件に恵まれない地では、一過性の生活の場にしかならなかったであろう。こうした縄文文化の時代は、様々な土器の文様・形態の変化を生みながら、ほぼ7,000年続く。その悠久さは、現代人にとってうらやましくもあるがまた苛立たしい。

しかし、この沈黙も、紀元前3世紀頃北九州に上陸した稲作文化によって破られる。初めて自らの手で食料を作り出すこの文化は、従来の生活様式を一変させ、驚くべき速さで列島を北上した。祭器としての青銅器、工具としての鉄器も伝来し、いよいよ金属器時代の到来を告げたのである。

この弥生文化の中で、特に稲作りは画期的なものである。まず人々は、その地にしっかり生活の根を下ろすことから始めた。耕作に適した地には、幾つかの集落が形成され、真に社会と呼ぶにふさわしい、人間の結びつきが生まれたのである。まだ苗床作りから田植えといった技術はなく、低湿地への直播きではあったが、鉄器で加工した木製道具を持ち、収穫は、指にからませた石包丁で、丹念に穂首刈りを行った。

貯蔵が可能な米は、先の文化に比べ、遥かに安定した生活を保障した。米作りには気候の制約がある。そのせいであろうか、西日本から東海にかけていち早く伝播した弥生文化も、この先、やや速度をゆるめる。この地方では、木曽川によって形成された扇状地形末端の湧水地域から南にかけ、多くの集落がつくられ、丹羽郡・一宮市・清洲町あたりが中心をなす。春日井では、庄内川流域に点在するが、特に大留から勝川にかけて、弥生式土器片の散布が多い。勝川駅西南の、南東山遺跡では、 4軒の住居跡が確認されており、磨製石斧、石鏃、石錐、石槍の他、多数の土器が出土している。こうして、各地域に定着した社会は、次第に統合への歩みを始める。ムラの発生、クニの形成、そして連合・離反を繰り返しながら、やがて大和政権による統一国家の成立へと向かうのである。

この統合の過程では、政治より、しばしば宗教が優先した。邪馬台国の女王卑弥呼は、鬼道(シャーマニズム)によって30ヵ国の連合を維持できたのである。人為に超越した、宗教的権威は、各地においても、長老の中に生き続けた筈である。農耕民族は、自然の摂理に半ば身を委すことによって、順応の知恵を得た。暦はなくとも、立木のうちに四季の変化を読みとり雲の流れに天候を知った。稲作りには、共同作業が必要である。共同作業には、指導者を要する。指導者には実用の知恵と、それを超えた権威づけが必要である。古事記には、いかに多くの神々が登場することか。

生産の増加は、首長の地位を確たるものにした。大和を大王が支配したように、尾張にもこの地にふさわしい王が誕生した。大和の古墳には比べるべくもないが、二子山古墳は、それなりの偉容を誇っている。春日井で最も古い古墳は、出川大塚である。中部工大の西に在ったが今はない。恐らく気噴から篠木にかけてのかなりの領域を支配し得たのだろう。が、やがて、味鋺を中心とする二子山・春日山・白山(はくさん)の古墳圏に統合されていった。土木技術の進歩に伴い生活圏は北東部に拡大する。7世紀頃迄に、廻間・白山(しらやま)・玉野といった地域が耕地化され、死者の館として、その周辺の小高い地に多くの古墳が営まれた。弥生から古墳に至る数世紀を、低い平地に過ごした人々は、再び山の新鮮さにめぐり会うのである。平地は、豊かかもしれないが、山特有の感動はない。玉野の古墳3基を発掘して、羨道部(せんどうぶ)、石室の延長が、いずれも高座山の頂に達することを知った。偶然なのかも知れない。高座山山頂の祭祀跡とは、無関係なのかも知れない。しかし、この興味をそそるテーマは、やがて明らかにされるだろう。

農家の原型「四つ建て」民家 小林俊光氏旧宅

安藤弘之 春日井郷土史研究会々員

「四つ建て」とは

原始社会における竪穴住居の構造をそのまま受継ぐもので、地面まで葺き下ろしになっていたものを、4本の役柱を高くして桁と梁で組みその上に合掌を組んで屋根をのせている。これを叉首組(さすぐみ)という。屋根のたるき竹や木舞(こまい)竹はすべて太縄でしばり、釘などは一切使っていない。棟の両側には煙出しを兼ねた小妻があり、全体としては寄せ棟の形をとっている。一般に東西両面は軒が低く葺き下ろしになっており、南北面は幾分高く切り上げて採光に便している。南面に瓦庇(ひさし)がついて、家の中が明るくなるのは明治になってからである。一般に「草屋根」というように屋根の葺材は古くは萱(かや)であったが、開拓が進み萱が少なくなると麦カラがこれにとって代わり、それも葺師が居なくなった昭和10年代の後半には、長持ちのするトタン葺に変ってゆく。麦カラは裏側で3、4年、表側でも5、6年しかもたなかったであろう。

東西両面の壁は30cmほどもある手打壁で、木舞に玉にした壁土をぶつけて厚くしたものである。用材が、一般に細いため、上部の重みをこの厚い壁で支え、断熱的な役目もしていたものと思われる。

土間の広いのは原始社会住居に通じるものであり、とりわけ、マヤを一段低くし、馬を飼ったのは竪穴住居の原型を今に残しているものと見られる。三間取りで一番広い板の間(ダイドコ)は、古代から中世にかけての祖霊を迎えての祭りの場であったことを示している。ザシキが座を一段高くしているのは、武家社会での主人の場、権威のある場としての名残を今に留めているものである。なお、この「四つ建て」型式は明治初年までで、以後は「中大黒造り」に変ってゆく。

小林家旧宅(春日井市民文化センター内 復元)

小林家は建築面積78.5平方メートル(23.8坪)明治初年先々代が分家の際、古家を買って建てたということであるが、当時の一般農家の規模をうかがうことができる。古家の移築にあたっては、四本柱以外にかなり新しい材が持ちこまれたらしく、梁や桁を受ける切りこみが合わなくなっていたり、余分のホゾ穴・抜き穴などがあったりする。合掌も2組ほど新しい材料が使われている。もともと萱葺きの葺き下ろしになっていたものを、30数年前南北両面に瓦庇をつけ、裏側間取りを外へ90センチほど広げ、裏の二間(ふたま)は四畳・三畳から六畳・四畳半になった。

大戸口(おとぐち)を入った右側をマヤというが、ここはかって馬を飼ったところで、現にこの家も牛を飼っていたらしく柱にマセの穴が残っている。その奥がホソヤで、ここは道具や食料・漬物などの保存場所であった。ニワにある割合太い柱が「ニワの大黒」「臼モタセ」などといい、藁仕事を行う藁たたきの台石などが置いてある。ニワから上を見ると屋根の構造がよくわかる。何十年もの間、煙でいぶし、黒くなった竹の簀(す)の子天井の上には、正月の餅搗き用の薪や屋根材の萱をのせており、これを上げ下げする梯子(はしご)がつってあったりする。屋根裏に見えるオシャト(神棚)には古いお札がおさめてあるが、これは上棟のとき、家を鎮める神を祭った名残であろうか。

オカッテ側ニワの隅にクドがある。土クドといって東から大・中・小の三つが半円形に並び順に大釜・鍋釜・茶釜等が置かれる。クドに近い柱を大黒柱という。四本柱でも一番大事な役柱とされている。

明治初めの新築当時には、どの部屋も板敷きで、ザシキ・ナンド間には間じきりがあったが、敷居はなく、ダイドコ・オカッテ間には両方ともなかった。明治末頃になって、ザシキとナンドに畳を敷くようになって初めて敷居がつけられた。その後、昭和に入ってオカッテ、ナンドにも畳が敷かれるようになりアガリハナにも敷居がつけられた。この復元民家は明治末の姿に戻したものである。

みんなの広場

投稿歓迎!!

内容=文化財関係

字数=400字詰原稿用紙1枚半程度

活動から生まれる郷土愛

知多中郷土研究クラブ部長 岡田孝雄

開校以来、諸先輩の活動の跡を継いで、今年で7年目になりました。

校区の史跡、寺社、下街道や稲置街道、中央線や名鉄小牧線などの交通、新木津用水にまつわる開墾の話地名、教育、災害、民俗、その他のこぼれ話など、年を追って調べる内容も多種多様となっています。

わたしたちの研究の成果は、10月の文化祭において、展示の部(B紙に図表、写真、解説文としてまとめる)や発表の部(スライドや8ミリ)で発表します。

また、研究成果を基に放送劇の脚本を作って校内放送で流したりしました。「校区の昔話シリーズ」と題した放送劇の脚本は15巻を数えています。そして、年度末には、研究の内容を「校区の歴史を訪ねて」という研究誌にまとめて発刊しています。

調査活動で、土地の古老に話を聞きに行ったりしたときに、いやな顔をしないで、親切に教えてくださる姿に、驚くと同時に大変うれしく思いました。

そして、郷土を開いた先人の努力の跡を一つ一つ知る中で、郷土を愛する気持ちが、生まれてくるように思えます。

「まつり」を考える

篠木町 久保田萬歩

「まつり囃子」の輪(和)がひろがりをみせてくれた10月。あちこちで子ども獅子を先頭に花神輿を担ぎ町内を練る様。新しい街、高蔵寺ニュータウンの中にも「団地まつり」を生み、久しい。

春日井に限らず「祭り行事」は異論がないとは云えない。一部とはいえ、その起因は宗教的信仰にあるようだ。が、異論を唱える大人たちも、可愛い児や孫にせつかれ、獅子を舞い、神輿を担ぐ子どもたちに、この日この時ばかりは付添う光景を垣間見せる。善哉!記念・宣伝・祝賀などのために行う催しもさることながら、古くから育まれてきた「まつり」には由緒・歴史があるのだから大切にしたいし、うれしいことに跡絶えていたところも復活のきざしをみせたことだ。21世紀へ向けて「まつり」は様相を変えていくとしても、廃れることはないと思う。

昨年に続いて「納涼まつり」「春日井まつり」は盛況を極めた。官民一体とは言え行政サイドで行われる「まつり」それはそれとして意義はあろう。ただ「まつり」のために行政の「核論」を忘れないよう心して、参加する祭りへと発展することを念じたい。

古建築講座を受講して

牛山町 沓名志津

過去、古建築が好きで数を廻ったが、形式・名称、まして鑑賞の仕方も知らずに終わった。今改めて、もう一度尋ねたいと思っているのも、この講座のお陰である。

夏の夜、物静かな胸を打つ様、そして実際に国内殆ど足を運ばれた、造詣深い講義、なお、日改めての、近隣の国宝、文化財の指導見学等本当に行届いた講座内容であった。

見学当日、多治見永保寺に於ける鐘楼の懸魚は、珍しいと聞き、双眼鏡のピントを合わせている間に、一人になってしまった事に年齢を感じつつ、でも、私には古建築への再認識であり、文化財へのいざないでもあった。この事は生涯の楽しい思い出になるだろう。

先賢の遺構を如何にして守り、後世に残す事のきびしさを感じ、最近とみに、古建築、文化財への見直し傾向のある中に、この講座に関心を持ち乍ら、諸事情により、受講出来得なかった多くの人を想い、受講出来た事を嬉しく、関係各位に感謝しながら、又他日の文化財関係講座開講を待っているものである。

郷土誌かすがいの創刊にあたって

春日井市内とその周辺には、有形・無形の文化財が沢山あります。そして、文化財に造詣の深い多くの方々が長い間コツコツと調査研究を続けてこられました。その結果、各々の文化財には一定の評価が下されてきましたが、研究は今も続けられ、日々新たな評価が加えられています。

文化財と一口にいっても、史跡、考古、彫刻、絵画、建造物、工芸、民俗等々、色々の分野があります。分野によって見方が異なり又、同一のものでも人により評価が異なることもあります。

この郷土誌「かすがい」では、最新の調査研究と、研究者の見解をできる限り広範に取り上げ、誌面を研究者と読者相互の意見交流の場としていきたいと思っています。

この季刊誌が多くの人々に読まれ、活用されて、郷土春日井になお一層の愛着をもっていただけることを願っています。

昭和53年12月 春日井市教育委員会 教育長 伊藤一郎

お知らせ

郷土文化を未来に伝えよう!

都市開発の進む中で、先祖から受け継いで来た民俗文化は急速に失われつつあります。

市民文化センターは郷土文化財や民俗資料をよりよい形で未来へ伝えるタイム・カプセルであると共に、市民の皆さんがいつでも実物にふれ、生きた学習ができる施設を目ざしています。このため皆さんからの資料の寄贈をお待ちしています。

現在、特に次のような資料を収集しています。

- 八間行灯(宿屋・大店等で使われた大型の行灯)、ヒョウソク(灯篭の中に入れた小型の照明具)、イオウつけ木、その他の発火具、照明具。

- お日待ち、講、寺社等で祭事に使った道具

- 明治以前のこよみ

- 正月にかける掛軸(鶴亀、旭日を除く)

また、市内及び近郊の次のような正月風習について記憶されている方があれば、ご連絡ください。

- 主な正月かざりを床の間でなく、土間や棚・神棚で行った。

- 玄関に魚介類を掛けた。

- 仏壇に特に何か特別のことをした。

- 万才師以外の芸人や縁起もの売りが廻って来た。

- お年玉として、金ではなく餅をもらった。

- 門松を取り払う時、あとに残しておく小枝の名、又は、この習慣の名を知っている。

展示案内

<市民文化センター>

常設展―春日井の自然、民俗、考古

特別展―農具の変遷 54年3月まで

<郷土館>

下街道をテーマとした交通交易展を行っています。また、旅・街道に関する資料を集めています。ご協力を。

刊行物案内

<市民文化センター扱い分>

「春日井の地名」1,100円・「春日井の方言」1,000円・「文化財をたずねて」無料

編集後記

創刊号をお届けします。研究され尽くしていると思われがちな文化財も意外と評価が定まっていないものです。最新の調査研究をできるだけ広い視野から取り上げてゆきたいと思います。

一般の人にも興味のあるものにしたいと欲張ったため、執筆者はたいへん苦労されたと思います。お礼を申し上げます。

編集委員 梶藤義男、大下武、桜井芳昭、佐々木明久、比叡訓子