郷土誌かすがい 第8号

昭和55年9月15日発行 第8号 ホームページ版

源氏天流棒の手

小木田町 源氏天流関田棒の手保存会

小木田町小木田神社の祭礼に奉納される棒の手は、源氏天流と言い、無形民俗文化財として県指定になっている。

源氏天流は、八幡太郎義家を流祖とし、三河国吉良内東篠(とうじょう)の住人、佐々木内蔵介豊高、佐々木加兵衛尉豊雄に相伝されていたものが、明治初年に春日井郡瀬古村の民宣道場は伝わり、明治21年9月、関田村の河野万三郎義次、加藤平輔義平に相伝されたもので、小木田神社祭礼に奉納されて以来、今日に至ったものである。

この流派の特徴は、戦国末期における実戦的な古武道の型をそのまま伝えている点であって、きわめて朴実で、太刀筋もきびしく、見る者に棒の手の豪快感を充分覚えさせてくれる。

棒の手の流派は多く16派余りもあり、県指定のものも、豊田市猿投町をはじめ10箇所に及んでいる。

市内には、このほか細野、外之原、木附、玉野、大留、出川、神屋など多くの「棒の手保存会」があり、保存継承に力が入れられている。

郷土探訪

春日井の地質 地史と地下資源

大橋博 名古屋地学会会員

地質の違いは、そのまま地形によく表われている。本市東部の標高300メートルから400メートルの山地(尾張丘陵)は、中・古生代の砂岩、頁(けつ)岩、チャートからなる。その西側の標高100メートルから200メートルの丘陵(高蔵寺ニュータウンから西尾町、坂下町付近)一帯は鮮新世の礫(れき)、砂、粘土の層が分布している。そして、標高100メートル以下の大泉寺町以西の市域のほとんどは、洪積世の段丘面であり、砂、礫の互層である。

本市の地下資源といっても、現在採取されているものはほとんどなく、砕石程度である。しかし、亜炭、マンガン鉱、軟硅石、粘土、磨砂などが盛んに採掘されていた時代もあった。それらの資源が生成された様子と稼行(かこう)の状況を、地史と合わせて記す。

〈海底の時代〉

今からおよそ2億数千万年前(古生代末から中生代初)日本列島のほとんどは、静かな暖かい海であった。その当時の海底に堆積した砂、泥が現在内津町、外之原町で盛んに砕石として採取されている砂岩、頁岩、チャートなどである。この地層中に結晶質石灰岩(大理石)が挟(はさ)まれているところがある。また、外之原町では礫岩の存在も確認されている。

今から7千数百万年前、この地域では地下よりマグマの貫入があり、黒雲母花崗岩ができた。廻間町の築水池付近に産出する。また、内津町で閃(せん)緑岩を確認しているが、その産状ははっきりしない。このマグマの貫入により、前記の古生層は熱変成を受けており、軟硅石化している部分が各所に見られる。また、マンガン鉱床も各所に生成された。軟硅石は玉野町、高蔵寺町などで採掘、粉砕されて、耐火レンガ、耐火モルタル、セメントなどの原料として出荷されていた。また、マンガン鉱(酸化マンガン鉱)も西尾町で昭和17年から昭和27年頃まで採掘されていた。品位は二酸化マンガン70パーセント前後で、年間60トン程度の産出であった。

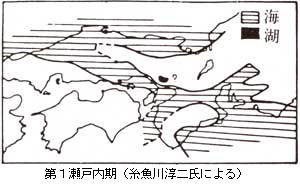

今から1400万年前(新生代、第3紀、中新世)にも海が入り込み(第1瀬戸内期)右図のような状態になったと考えられている。このことは岐阜県の瑞浪市付近で多く産する海棲動物の化石によって広く知られている。本市のあたりは当然海底であったであろう。

〈東海湖の時代〉

今から500万年ほど前から200万年ほど前までは、このあたりは大きな湖であった。

この湖は「東海湖」と名づけられている。現在の伊勢湾の太平洋側がとざされたような状態の湖である。南は知多半島、東は豊田市、岡崎市、北は春日井市、小牧市、西は鈴鹿山脈の東麓にいたる地域である。この湖のまわりの陸地から泥、砂、礫が流入し、湖底にそれらを堆積した。この湖に堆積した地層をこの地域では「瀬戸層群」とよんでいる。この瀬戸層群の下部を「瀬戸陶土層」といい、上部を「矢田川累層」としている。本市付近では、矢田川累層の「尾張夾炭層」といわれる部分が分布している。この地層は高蔵寺ニュータウン一帯から坂下町にかけては地表に露出しているが、本市全域にわたって地下に分布している。この地層は主に礫岩と砂岩、粘土層の互層で、亜炭層、火山灰層を挟む。

亜炭は当時の陸地に繁っていたメタセコイア、フウ、シマモミ、イヌカラマツ、ヌマミスギ、カリヤクルミといった木々が洪水などによって流されてきて湖底に沈んで堆積したのであろう。亜炭は石炭ほど炭化されていない埋木であり、この地方では、「井屑(いくず)」「岩木(いわき)」「川木(かわき)」などと呼ばれて、古くから燃料として利用されていた。

これらの亜炭層は場所により層の厚さ、層の数に変化がある。多いところでは10枚もの層がみられる。矢田川累層全体が南西に2から3度の傾斜をしているので、東部の丘陵地では地表近くでも炭層が見られる。大留町付近では地表から12メートルほどのところに95センチメートル亜炭層がある。鳥居松町1丁目付近(標高21メートル)では地下30メートル付近と、152メートル、184メートル付近に埋木が確認されている。(ボーリング資料)

亜炭鉱として稼行されていたのは、高蔵寺町、松本町、大泉寺町、出川町、東山町で、最盛期の昭和23年ごろには、月産5,500トンも産出し、燃料として利用されていたが、昭和38年頃にはほとんどの鉱山が閉山された。

小牧市の大草町でも亜炭が採掘されていたが、同じ尾張夾炭層のものである。ところが岐阜県の瑞浪市や可児郡の御嵩町で産出されていた亜炭は、東海湖時代より古い時代に(1,600万年前)それらの地域が湖であった当時に堆積したものである。

大泉寺町、東山町の潮見坂平和公園付近の地下に火山灰層がみられる。これは白色の磨砂質であり、直径1センチメートルから3センチメートルの軽石を多く含む部分がある。なかには、25センチメートルもの亜円礫がある。層の厚さも場所により異なり、2メートル~4メートルで粘土層に移行することが多い。東海湖時代に、どこかに火山活動があり多くの火山灰、軽石を噴出し、それらが流されてきて堆積したのであろう。

この磨砂も古くから米つき用、洗剤用として採掘、出荷されていた。最盛期の昭和28年頃で年間1,500トン程度産出されていた。

明知町では蛙目(がえろめ)粘土の採掘がおこなわれていた。地表から12メートルから17メートルのところに粘土層があり、露天掘で昭和53年まで採取されていた。この粘土は花崗岩が風化して流されてきて堆積したものと思われる。石英の粒を多く含むので、水洗いで粘土と石英粒を選別して出荷していた。

〈氷河の時代〉

今から200万年前から1万年前までを洪積世、1万年以降を沖積世という。

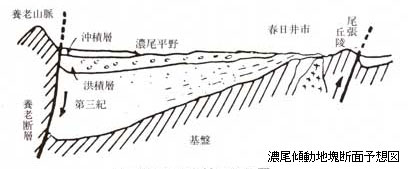

洪積世の時代は氷河期と間氷期が繰り返され、海水面の低下(海退)と海水面の上昇(海進)が繰り返された。特に濃尾平野の地域では、東部が上昇し、西部が沈降するという傾動運動が進んでいった時代である。そのためこの地域では、水面がいっそう低下し、東北部より多量の砂礫の供給を受けることとなった。現在の出川町以西の地域に分布する段丘の砂礫は、古庄内川、古木曽川によって運ばれてきたものであろう。現在の河川は堤防によって流路が決められているが、当時の河川は堤防もなく、流路を自由に変え、広大な氾濫原をもって流れていたことであろう。

今から10万年ほど前の間氷期に海水面が上昇し、この付近まで海進があった。現在の田楽町の付近に分布する砂礫が堆積した時代である。この地層を田楽層(名古屋市の熱田層に相当する)といっている。名古屋市の中心街をのせている標高10メートルから20メートルの平坦な台地の部分はこの層に相当すると考えられている。この砂層中に軽石の円礫(0.5ミリメートルから1センチメートル)が含まれている。この軽石は御岳火山(約3万5千年前)のものと考えられている。

氷期が深まり海退が進むと河床面が低下する。それが繰り返され小牧面(浅山町、六軒屋町、牛山町の面)、鳥居松面(篠木町、鳥居松町、柏井町、勝川町の面)春日井面(王子町、上条町の面)が形成されていった。

氷河最盛期には、海水面が現在より100メートルから140メートルも低下したといわれている。

その後約1万年前より後氷期に入り、海面の上昇が始まった。今から約6000年前、海水面が現在より5メートル上昇した時期がある。これを「縄文海進」といっている。その後海退が進み現在の地形となった。

ふるさとの歴史

中世―密教の伝流と修験道―

重松明久 広島大学教授

中世は精神文化の面では、仏教文化の最栄えた時代である。仏教は朝鮮より移入以来、奈良時代には美術の面で花を咲かせ、平安時代には天台・真言の両宗が盛行し、呪術信仰として国民各層に浸透した。鎌倉時代に入ると、庶民信仰として深化をみせ、一層広く国民各層の精神生活を支配することとなった。

このような仏教文化の大きな流れこの中にあって、中世は密教を主とする即身成仏的呪術信仰と、浄土教の伝流をうけた来世往生的欣求浄土信仰この共存ないしは融合の時代でもあったといえよう。中世の当市域内においては、天台・真言系の密教文化が絢爛たる花を咲かせたのに対し、新仏教系では臨済・曹洞この禅宗文化が浸透した程度。尾張や三河の平野部を中心に栄えた真宗や浄土宗系の浄土教文化ないし日蓮宗が、甚だ微弱であった点が注目されこる。

天台系では開祖の最澄以来、数学的立場の双翼とされた法華・念仏の顕教とともに密教が強調されている。天台密教は、鎌倉時代末頃から当市域内に建立された密蔵院を中心に、繁栄を極めることとなったが、このことはのちにくわしくふれる。同じく天台密教寺院としては、白山町の円福寺がある。高蔵寺町の高蔵寺とともに天台寺院としては密蔵院より古く建立されたらしい。他には内津にあり内々神社の神宮寺として建てられた妙見寺、天台座主慈鎮和尚の建立といわれ、かつて大寺であった上条の大光寺などがある。さらに戦国時代に田楽にあり、今日廃寺となっている常念寺も天台寺院であった。これらの当市域内の天台系寺院は、江戸時代には何れも密蔵院の末寺となっていた。

空海によって開かれ密教プロパーの宗派としての真言宗では、大留町の大日堂が14世紀終り頃建立された。他に田楽の林昌院や下条の常泉寺が真言系寺院であった。これらは、何れも中世においては修験道の道場でもあった。宗派としては、真言宗醍醐寺派に属していた。醍醐寺は京都市伏見区醍醐にあり、9世紀に聖宝が創建した。高野山金剛峯寺と並ぶ真言宗の有力寺院。とくに修験道の本山として信仰された。当市域内外には、醍醐寺の荘園としての安食荘が、勝川を中心に福徳・中切・成願寺にまでまたがっており、荘園の領主の醍醐寺の教線が及んできていた。この宗派の真言宗が、表裏の関係にあった修験道文化を当市域に定着させていたのも当然のことといえよう。

ここで密教と修験道の結びつきについてふれておこう。移入仏教が第1次の繁栄をみせた奈良時代においても、古密教・雑部密教の名でよばれ、密教がかなり摂取されていたことが認められる。白鳳時代から奈良時代にかけて活躍し山伏の元祖ともいわれる役小角は孔雀明王の法を修しており、修験道に密教を加味していたことがわかる。平安時代の初頭、真言密教を本格的に導入した空海は、祈祷面では雨乞いのための祈雨法を修し大日如来を信仰し、生身(なまみ)のままで仏になるという即身成仏を説いた。

比叡山延暦寺を拠点に、空海と同じ頃活躍した最澄は、台密の創始者といえる。空海の系統を東密とよぶ。東密・台密ともに光明真言を唱え、即身成仏をめざした。信仰礼拝対象としての本尊の面では、台密は不空羂索観音・大日如来・阿弥陀如来の何れを本尊としてもよいという。東密では、胎蔵界の大日如来を本尊とする立場をとった。一般的にいって密教は現世肯定主義に立つ。即身成仏を説く点では、現世至上主義ともいえよう。加持祈祷により現世の幸福をえようとする。娑婆即寂光土、煩悩即菩提の立場である。浄土教は大体において来世至上主義に立つ。こ世を穢土として否定し、来世に浄土を求める立場である。浄土教のなかでも親鸞の始めた真宗は、此の世における一種のさとりを説き、煩悩即菩薩を説くなど、現世主義が強調されている特色が認められる。

当市域内にも東密系の教線を伸張してきていた京都醍醐寺の開創者聖宝は、『類聚三代格付』所収の縁起12年(912)10月25日付太政官符によれば「先師(聖宝)は昔、飛錫を振るい、名山を遍歴し、翠嵐衣を吹き、何れの厳か踏まざらん。白雲首に払い、何れの岫(みね)か探らざらん」といわれ、名山・深山を廻り、樹下石上に坐して修行する状態であった。山林中に道場を開き、山寺主義をとった点で、大和葛城山にいた役小角や、加賀白山で修行した泰澄らの修験者たちと通ずる面があったことはいうまでもない。

開山の聖宝以来、山中にあって苦行修練につとめ、山寺にて修行するのが、醍醐寺教団の習慣となっていた。修験僧が代々座主となったのも、仏教系他教団にみられない特色であった。しかも雨乞いの祈雨法を代々の僧の間に継承していた点は、空海以来の伝統に基づくものといえよう。聖宝は死後理源大師とおくり名をもらった。この理源大師の画像が田楽の林昌院に伝わる。応永25年(1418)教阿という人の画いたもので、もと醍醐山釈迦院にあったもの。絹本着色の画像で、平安初期の真言僧の風格をよく伝えた貴重な遺品である。

なお牛山町には木曽御嶽山修験道信仰の開創者といわれる覚明が生誕している。かれは江戸時代に入り、享保4年(1719)の生れである。牛山は林昌院の近くである。やはりこの地方における醍醐寺系の山嶽仏教の伝統が18世紀に至り、近世修験道の巨匠を生む精神的風土を準備していたものと思う。覚明は幼少の頃から仏門に入り、四国霊場を巡歴すること9回、のち土佐の山中で法験をえて御嶽山に入った。天明5年(1785)山嶽仏教開創をなしとげ、同7年、頂上の二の池の辺りで立往生をとげたといわれる。今日、牛山のかれ生誕地に江戸時代に建てられた石碑や、覚明堂が建っており、御嶽行者参拝者も多い。醍醐寺の荘園であった安食荘が、10世紀に立てられて以来の、山獄仏教の長い伝統が潜流として引きつがれ、近世に至り、御嶽修験者の覚明をこの地から生出すこととなったといえよう。

醍醐寺の荘園としては、延喜11年(911)般若僧正観賢という者が寄附した山城紀伊郡前滝荘が最も古い。しかしこの荘園は面積が僅か1町6反余りにすぎなかった。醍醐寺の経済を潤すほどの荘園としては、延喜14年(914)、桓武天皇の皇子の仲野親王の王子らしい統正王により寄進された安食荘はじめであった。12世紀頃には、この荘園から納付される年貢をもって、醍醐寺の灌頂院で行なわれる結縁灌頂職衆の布施料とされている。

そののち藤原惟方(これかた)が尾張守となり、安食荘を没収したため、醍醐寺からしばしば中央政府に訴えている。その結果文治4年(1188)には安食荘をもとのごとく醍醐寺灌頂院領として復活するよう、後白河院が命じている。安食荘は南は名古屋市北区安井町附近から庄内川右岸の松河戸より、勝川、味鋺(あじま)に至る広大な荘園であった。とりわけこの荘園の中心地は、勝川の辺りであった。勝川みがとくに醍醐荘とも呼ばれたこともあったことに注目される。

覚明のひらいた御嶽信仰について更に補足しておこう。御嶽山は長野県の西筑摩郡の三岳村と王滝村にまたがる、標高3,063メートル高山である。今日も信仰結社としての御嶽講は全国各地に伝わっている。御嶽信仰は開創者覚明以来、普寛・一心・一山といった行者がこの信仰を盛んにした。明治初年に下山応助により全国に散在の御嶽講を大同団結させ、御嶽教として今日に及んでいる。

この講の行事としては、御嶽の山の神を御嶽大神として信仰し、この山に登ることや神を拝み御勤めをすることを主とする。講員には神懸りする役の中座(なかざ)、祝詞をとなえたりして中座の神懸りを助ける前座(まえざ)、中座と前座が御座を立てる時、四隅に1人ずつ坐り、悪魔の侵入を防ぐ「四方鎮め」役の四天(してん)の他は、修行中の講員がいる。神懸りする者とこれを助ける者は修験道における憑座(よりまし)と審神(さにわ)に当る。修験道形式の神懸りであることがわかる。講の最大の行事は旧1月2日の「大日待ち」と新の4月12日と9月3日の「野田野山」の祭である。この祭ではかつて中座の人々を霊神として碑=霊神碑を建てて祭る。他に部落に病人が出るとこれを治す御座が設けられ、助行(すけぎょう)という。御嶽は元来修験と結びついて信仰されており(池上広正「木曽の御嶽講」)、中部地方における修験道の近世的展開といえよう。神懸りの様式によっても修験系であることが明らかである。その開祖が牛山の覚明である。かれはこの地の、多分に修験的な醍醐寺密教の中世以来の伝統を継承していたことが推測される。

民俗研究講座

家と住まい方(その2)

富山博 春日井市文化財保護委員

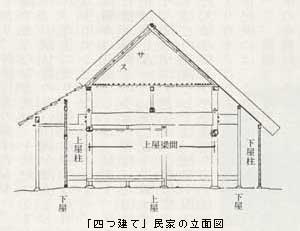

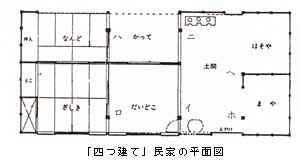

今回は当地方の古い民家の代表というべき「四つ建て」について、その構法の特徴、名称、及び四つ建てを構成する柱の名称について、まだ十分に解明されていない現状を伝え、今後の民俗調査を進める際に、注意して欲しい問題点について述べる。

「四つ建て」とは、4本の太目の柱をダイドコと呼ぶ家の中心となる部屋のまわりに建て、それを基として家をつくる建築方式であり、4本の柱を礎石の上に立て、上端からやや下った位置で梁(はり)材をほぞ差しとし、互いに緊結し、上端では梁や桁(けた)でつないである。屋根の重みを受けるサス(合掌)尻は梁をはさんで柱の上にくる。

一般に古い構法では、母屋の構造は建築用語で上屋(じょうや)と下屋(げや)の部分から構成されている。サスを組んだ部分が上屋で、その外側に低い下屋がくる、屋根の重みを受ける上屋柱は太くかつ高く、それに対して下屋柱は細くかつ低い。江戸時代各藩は民家の大きさを制限するのに梁の長さを定めたが、これは上屋の梁間のことで、その前後に付加された下屋部分は含まれなかった。四つ建ての4本柱は上屋柱で、春日井市における四つ建ての梁間は、2間から2間半が多かった。

さてこの構法の名称は、春日井などで古くから住んでいる人の間では、4本の柱が主体だから「四つ建て」、4本の柱が互いにつながっているから「四つ輪造り」という2通りの呼び方がある。いずれも4本の柱を強調しているとみられる。それに対して「鳥居建て」という呼び方がある。梁と柱との組み方が神社の鳥居に似ていることから付けられた名称であるという。ただ私は四つ建てに住んでいる人からはこの名称は聞いたことがない。

すでに大正12年に刊行された「東春日井郡誌」には住居の説明に「今より凡そ5、60年前までは、四つ建てと称えて、座敷、台所、納戸、勝手等すべて三尺入りたる所に柱四本を立て、これを基本として建築したる家多かりしが、今はこの旧式の家存せるは極めて少なくなれり」とあり、四つ建ての名称が広く行われていたことがわかる。

一方「鳥居建て」という名称は、どのような根拠によって使われることになったのであろうか。故城戸久博士が昭和13年に発表された「尾張における古農民建築」には「その構架は鳥居の如くで『鳥居建』と呼ばれている。尾張において古い家は『鳥居建』であるということは応々耳にする。その語りの起りはさして古いようには思われぬが、かかる構法を示す簡単な語としてこれを用いる」とあり、鳥居建ての名称がどの地域で使われていたか明確でない。恐らく民族的な名称をとりあげたというより、建築用語が適用されたのではなかろうか。

さて、四つ建て民家には図示したように四本の主要な柱と、それ以外の副次的に重要な柱とがあるが、これらの柱の名称について明らかにしよう。まずこれらの柱をひっくるめて「役(やく)柱」とする呼び方がある。この呼び方はこれまで私も使ってきたが、果してこの土地に定着している用語なのか、或いは便宜的に使われている用語なのか明らかでない。少くても四つ建ての家の調査中には聞いた覚えはない。次に四つ建てに代って登場した「中大黒造り」という表現から考えられるのは、恐らく四つ建ては大黒柱という言葉が導入される前から存在した構法で、ことによると柱にはそれまで特に名はなかったかも知れない。しかし大黒柱の名が使われるようになり、四つ建てのニワとダイドコとの境に立つ2本の柱が大黒柱とみなされたものであろう。やがて両者の中間にダイドコ・カッテの間仕切が生れ、そこに立った柱を中大黒としたものであろう。

以下個々の柱名についてのべる。

- 春日井とその周辺では不詳。半田で「ザトウバシラ」を採録。意味は訪れてきた盲目の座頭がこの柱に触り、その太さから施しを受ける金銭の多少を判断するという。柳田国男編の「居住習俗語彙」から平面における柱の位置も考慮しながら似た例をさがすと、「コジキハガリ」(美濃徳山)「ザトウサグリ」(筑前糸島)などがある。またその柱のあたりまでは歓迎されざる人でも家の中に入ってたたずむことを許されたようで、私が学生時代にきいた「ヒニンバシラ」(岩代本宮)があり、「ザトウバシラ」(越中)もほぼ同様な例とみられる。以上の例から柱の太さは、たとえ四つ建てでなくとも、力を受ける上屋柱は太く、下屋柱は細いことがわかり、このような構法が一般化していたことがわかる。

- 半田で「ムコバシラ」を採録。意はむこはのさばらず、このあたりに座る。

- 不詳

- 不詳ではあるが、大黒柱などに関係した名があるはず。

- 半田で「ハナクタバシラ」を採録。手ばなをすりつけるの意。似た例に「ハナカミバシラ」(大和)がある。

- 「ウスモタセ」(春日井木附)これは臼をもたせかけておくことから発生した。「ウシモチバシラ」(陸前)これはウシ梁を支える柱で、語呂は似ているが意味はちがう。

柱名についてはこれまで言及したように、まだ不明の柱名も多く、また名があっても建築的な意味よりも生活と関連した機能を示す場合が多いようである。

以上構法や柱の名称について述べてきたが、今後多くの方の参加を得てこの問題の解明に取り組んでいきたい。読者諸兄のなかでお気付きの点があれば是非御教示願いたく思う。

西山古代製鉄址2 鉱滓(のろ)と砂鉄の分析所見

下原町 梶田元司

郷土誌かすがい第4号に、西山製鉄跡について報告したが、その後、久永春男先生のご教示で、出土遺物が鍛冶屋跡の鉄屑か、製鉄所(踏鞴(たたら))跡の鉱滓かを明確にすることと、西山町地域産出の砂鉄が原料となっているか否かを検討するために、採集資料の組成分や含有率を分析することとした。

そこで春田直広氏紹介で、新日本製鉄株式会社名古屋製鉄所の磯野員彦所長、井村善夫、古川清和、二ツ森正三、長谷川緑郎諸氏にご協力いただき、採集資料を分析していただいた。ちなみに磯野所長の尊父は大正期に東春日井郡長を務められ、当地には有縁方である。分析結果は抄出すると右上の表のとおりである。

新日本製鉄の分析所見を総合すると、

- 鉱滓は天然鉱物ではなく、鉄鉱石類に属するものであるが、資料に均一性がなく溶融状成分が混入している。すなわち、当地方に所々で見受けられる俗称オニイタ天然鉱ではなく、人工物であり、溶鉱滓である。

- 金属鉄は少なく、酸化鉄が多い。これも鉱滓であることを裏付ける。

- 炉壁は軽石類と組成が似ているがカルシウムが少ない。これはたたの炉壁であることを示唆している。

- 砂鉄は一般の砂鉄に比べてチタンの含有量が非常に多いが、鉱滓にはこのチタンは激減している。これは玉鋼(たまはがね)の方に入っているからで、製品となった玉鋼はチタンを含んだ強じんなもであったと思われる。また、鉱滓に残留している亜鉛Zn、マンガンMn、銅Cuなどの量が砂鉄の成分と酷似していることは、この西山町金屋浦製鉄跡の原料が地元産出の砂鉄であることを語るものと言える。

すなわち、奈良朝ないし平安朝時代に、この地にたたら製鉄が行われていたことが明確になったのである。

最期に、資料を分析していただいた新日本製鉄株式会社の皆様に厚くお礼申しあげます。

みんなの広場

みなさんの民俗報告レポートをお待ちしております。

ふるってご投稿ください。

私の目で見た春日井の民俗 白山神社の玉垣作り

知多町 水野調

味美古墳群の中に古墳1つをそのまま境内としている神社がある。今では「白山社」として名がとおっているが、古書を見ると合祀してある物部神方が格式が高いようである。物部本家は仏教に反対して滅んだ、一流はここ春日井原で命脈を繋いだのであろう。

私は白山社の祭りの中心である玉垣作りに参加する機会を得た。思い返せば次のようなことであった。現在のやり方がどの程度古式を残しているか分からないから、この点で読者諸氏の講評を願いたい。

白山社祭礼の準備は「お掃除」と呼ばれており、各々の地区で分担が決っている。

- 玉垣作り、十五丁場

- 本殿内の掃除、花長町寺屋敷

- 本殿外側の掃除・境内の草刈り、中新田・下屋敷・西海道・上之町・美濃新田

- 大中の注連縄・相宮の注連縄、知多屋敷中組

- 小の注連縄と拝殿と本殿の提灯、知多屋敷北組

これはこの社ができたころ地区の力関係の順でもあろうが、今では単にそこに住んでいればその任を負うのである。十五丁場に移り住んだ秋、私も「明日はお宮のお掃除だから鋏(はさみ)を持って出席せよ」との通知をうけた。掃除をするのに何故鋏がいるのか不思議に思ったものだ。玉垣作りとは、清らかな桧の葉を選んで切りとり、磐座(いわくら)の上にタテ85センチメートル、ヨコ50センチメートル、高さ30センチメートル桧垣を作り、上部に相宮から迎えた幣をさしてでき上るのである。

こうしてできた玉垣を神様の降りられる所と定めるのである。

以後の祭行事すべては、ここにいます神様と仕えまつる村人との交歓の宴として始終するのである。

勝川廃寺発掘雑感

名古屋市瑞穂区 石田佳子

発掘とか考古学とかに関してずぶの素人の私は、「勝川廃寺」という名称、とりわけ「廃寺」という哀愁を帯びた音によそえて、深い林の中の蝉の声しみ入る山寺を想像していた。 ところが、案内された「現場」は町中の空地。中央線が土地の一辺を成し、時折、青い車両が通り過ぎる。国道とバイパスを控え、材木工場と建設中鉄骨が建っている。そんな土地の一角に、ポカリと穴があいており、断面には木(き)目の細かい赤土のしま模様。素人目にも、これは何か跡に違いないと分かる人工的な美しさだ。何でも白鳳時代の寺跡だとかいう話である。地繁栄と、しま模様に封じ込まれた1300年の長い沈黙とのコントラスト-発掘とはロマンだなどと、知らぬが仏でたわいのない感慨に浸れるのも素人ならではだろ。

期待と緊張の内に数日が過ぎ、ある日、現代の茶碗が出土。一同ぼう然と立ちつくしてしまった。寺跡捜しは振り出しに戻り、国道付近を点々とする放浪の旅が始まった。失意と新たな期待の交錯した複雑な心境だ。

冷夏とはいえ、8月太陽は容赦なかった。やぶ蚊、コンクリート、竹の根、ゴミの層・・数々の難所にいどみ、7か所掘ったが、結局、遺構発見はならなかった。残念である。ちなみに私個人の収穫は、人並みにツルハシと電気炊飯器を使えるようになったこと。

(今春名古屋大学卒業、勝川廃寺発掘に参加)

お知らせ

小木田棒の手が半田で公演

本号表紙の源氏天流関田棒の手保存会が9月7日、半田市の県立勤労福祉会館で開かれた『愛知県芸術祭・ふるさとの心にふれる民俗芸能大会』で公演した。真剣勝負を思わせる気合が観客に感銘を与え、非常に好評であった。

文化関係行事にご参加を

「狂言鑑賞会」 11月30日(日曜日)、午後1時30分開演、於市民会館、野村万之丞・万作ら来演、指定席1200円、自由席800円、市内書店及びプレイガイドにて発売

「文化講演会」 11月9日(日曜日)、午後2時、於中央公民館、講師 小此木(おこのぎ)啓吾氏。

発行元

昭和55年9月15日発行(年4回発行)

発行所:春日井市教育委員会文化体育課