郷土誌かすがい 第10号

昭和56年3月15日発行 第10号 ホームページ版

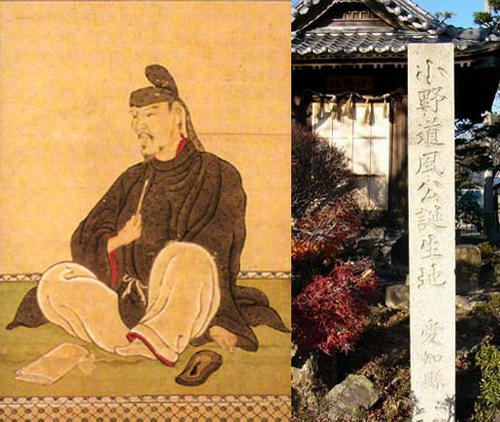

小野道風公誕生地

県指定史跡 松河戸町

小野道風公(894年~966年)は父葛絃(くずお)が当地松河戸に滞留中、里人の女(むすめ)をめとり生ませた子だという。小野氏が春日部と関係あったことでこの点うなずけるが、生誕地は伝承である。公は平安時代中期、藤原行成(こうぜい)、藤原佐理(さり)と共に三蹟として活躍した書聖であるが、真筆とわかるのは、「智証大師(円珍)諡(し)号勅書」ぐらいで少ない。これはスケールの大きい豊麗な書で、公が日本の王羲之(ぎし)といわれる所以(ゆえん)もここにある。

道風公を祀る観音寺の宝物に『法華経信解品第四』の切れがある。料紙は薄ねずみ色、1行17字の26行のもので、伝道風筆のお経といわれるが、時代は少し下がるのではないか。他に伝道風筆の『新楽府』の切れがあり、共に市の指定文化財となっている。境内には、江戸時代末期の袴(はかま)腰付鐘楼(しゅろう)がある。この種の鐘楼は市内唯一のものである。

また尾頭中書の文化年間(1804年~1818年)の道風公遺跡の碑、浅野醒堂先生の詩碑もある。毎年11月3日(文化の日)には道風祭が行われている( )。

(注) 愛知県指定は「小野道風誕生伝説地」となっている。

梶藤義男 市文化財保護委員

郷土探訪

万葉集の植物 身近な植物から

山本喜之 市文化財保護委員

万葉集の約4,500首に及ぶ作品の中で、自然、特に植物にかかわる歌は、その半数に迫るほど多い。その中には植物名が使われていないものや枕詞、序詞、比喩などに使われたり、繊維、衣服、染色など利用面について詠まれた歌も含まれている。

このように自然、特に植物に関する歌が多いことは、当時の人々が自然を愛し、自然とともに生き、その神秘さに感動する豊かな心を持っていたことを物語って。

万葉の植物については学者の研究によって、ほとんどが解明され現在の植物名も確定している。しかし、定説がなく学者によって異種の植物としたり、植物名の未詳のものも見られる。また、植物の種類数も学者によって異なっている。松田修著の万葉の植物では約150種、若浜汐子著万葉植物原色図譜では177種となっている。

万葉の植物中には、現在、この地方では見られないものもあるが、この地方で普通に見られるものが大部分をしめ。

以下、市内で見られる万葉の植物の一部について述べてみたい。

ハギ(ヤマハギ マメ科)

わが岡(おか)にさ男鹿来鳴く初(さき)はぎの

花嬬(はなつま)問(ど)ひに来鳴くさ男鹿 8-1541 (大伴旅人)

ハギはマメ科の植物で種類が多い。万葉集ではヤマハギが多く詠まれていると推測される。本市でも東北部丘陵に多く自生し、秋の山野を飾る。ハギ(芽、芽子、波疑、波義)を詠んだ歌は万葉集では最も多く140首に及んでいる。

- 秋の野に咲きたる花を指(および)折り

かき数ふれば七種(くさ)の花 8-1537 - 萩の花、尾花、葛花、なでしこの花

女郎花(おみなえし)また藤袴(ふじばかま)、朝貌(あさがお)の花 8-1538

と山上憶良が秋の七種(七草)を詠んでいるが、ハギ・オバナ(ススキ)・クズ・ナデシコ・オミナエシ・フジバカマ・アサガオ(キキョウ)の秋の七草は現在でも生きている。

ツママ(タブノキ クスノキ科)

磯(いそ)の上(うえ)の都万麻(つまま)を見れば根を延(は)へて

年深からし神さびにけり 19-4159 (大伴家持)

ツママの歌はこの1首のみ。根をたくましく盛り上げ、大地を抱きしめて海辺にそそり立つ大樹に神を感じ、自然の神秘さに感動した越中守大伴家持の心が伝わってくる。

ツママは現在のタブノキである。内津町の内々神社西側には、この古木があり、市の保存樹に指定されている。

このタブノキは暖地性の植物で海岸地帯に多く自生している。この付近では小牧市の小牧山に大木をはじめ多くの自生種がある。(小牧の市の木に指定)山のすぐ西まで海であった熱田海海進時代の名残りであろうか。

オモイグサ(ナンバンギセル ハマウツボ科)

道の辺の尾花が下(もと)の思い草

今さらになどものか思はむ 10-2270

ナンバンギセルは、植物体に葉緑素がなく、ススキ、ミョウガなどの根に寄生する1年生の植物である。紅紫色のキセル形の花をつけるが、野草の中でも、これほど美しく肉感的な花は少ない。しかし、この地方では珍しい植物となった。昨年、波多野茂氏が落合池の堤防で、この植物の大群落を発見された。

ススキの根元にひっそりと首うなだれて咲く花を、オモイグサと詠んだ万葉人の、自然観察力の深さと、自然への愛着心を感じとることができる。

カタカゴ(カタクリ ユリ科)

もののふの八十(やそ)少女(おとめ)らが汲みまがふ

寺井の上の堅香子(かたかご)の花 19-4143(大伴家持)

カタカゴはカタクリのことで、早春、紅葉色の美花をつける。この植物の根茎から良質の澱粉をとり、片栗粉と称して利用してきた。(現在ではジャガイモ澱粉が多い。)

この植物は本州の中部から北部にかけて自生している。市内では東北部丘陵の疎林内に自生していたが、最近ではごく稀少な植物となった。

大伴家持は越中在任中、北国の早春を可憐な美花で飾るこの植物に、自分の心を慰められ、生命力の強さ、自然の不思議さを強く感じとったことであろう。

ウケラ(オケラ キク科)

恋しければ袖も振らむと武蔵野の

宇家良(うけら)が花の色に出なゆめ 14-3376

ウケラはオケラの古名である。山野に自生する多年草で、秋の花を開き、目立たない花であるが風情がある。人目を偲ぶ恋を顔に出すなという恋歌の比喩に目立たないこの植物を使うなど、この植物の特徴をよくとらえているのを感じる。この根を乾燥したものを蒼朮(そうじゅつ)といい、健胃薬、利尿、解熱薬とし、正月の屠蘇に入れる材料とする。市内の丘陵地の陽向の山足に自生している。

サネカゾラ(サネカズラ モクレン科)

核葛(さねかぞら)のちも逢うやと夢のみに

祈誓(うけ)ひわたりて年は経につつ 11-2479

サネカゾラは暖地性のつる性植物で、市内でごく普通に見られる。花は貧弱だが、赤く熟した実が、花托に集ってつくさまは美しい。樹皮の下にぬるぬるした粘液があり、これを頭髪につけたことから「ビナンカズラ」とも呼ばれる。つるが別々に伸びて、その先がめぐり逢うさまを、恋の長きを神に祈るにかけているが、植物の生態をつぶさに観察しながら、それを心情の表現に比喩的に使うなど、万葉人の自然に溶けこんだ生活の一端を感じとることができる。

ツキクサ(ツユクサ ツユクサ科)

鴨頭(つき)草に衣色どり摺めども

移ろう色といふが苦しき 7-1337

ツキクサは現在のツユクサである。子どものころ、ホタル草といってホタルかごに入れた懐しい思い出を持つ人も多いであろう。

道端に多いありふれた草花であるが、朝露にぬれて朝日に輝く藍色の花は可憐で美しい。摺り染めにするとよく染るが、色が変り易いのを、恋に比喩するなど、自然観察の鋭い感覚がしのばれる。

以上、万葉集に関する知識の皆無に等しい私が、7種の植物の紹介を通して、万葉人が自然に親しみ、自然を愛した生活の一端を探ってみた。とかく、自然から離れがちな現在の生活の中で、自然の尊さを改めて見直したいと思う。緑豊かな自然に溶けこむことこそ、私たちの心に潤いを与え、心を和ませてくれるであろう。

参考文献 ●若浜汐子著『萬葉植物原色図譜』 ●松田修著『万葉の植物』

ふるさとの歴史

中世 密蔵院の開創と慈妙

重松明久 広島大学教授

密教文化が当市域内において、古くから根付いていたことは、これまでのべてきたところである。奈良時代においては、白山の円福寺を中心とした法相系の密教、平安時代以降は安食荘を拠点に、東密系多分に修験道化した密教というふうに。しかもこれらの密教文化が、庶民の病気平癒とか雨乞い、ないしは富貴への願望に支えられており、極めて現世的ないし現実的性格の、いわば楽天的仏教であったことに注目される。

しかも当市域内において、密教文化が第3次の高まりをみせたのは、鎌倉時代の末期の嘉暦3年(1328)、天台密教の傑僧の慈妙が、篠木入りを果たしたことを画期とする。もっとも慈妙の尾張入り以前よ、春日部郡山田荘には、山田三郎重忠が治承3年(1179)建立した天台寺院の長母寺があった。この寺は鎌倉時代の末頃には『沙石集』の著者の無住が住み、臨済禅の寺となった。前稿でもふれたが、栄西の場合にうかがわれるように、天台密教と臨済禅とが密接な関係にあったことは、いうまでもない。

ここで慈妙の経歴を概略たどっておこう。慈妙の詳しい伝記としては、3種ある。まず元禄7年(1694)6月に密蔵院の第35世住職の大僧都智洞の記したもの、天保15年(1844)3月延暦寺無量院に居たことのある大僧都慈本の編さんしたもの、及びこれに付記された『三国伝記』第6に載せられたもの、以上3種である。大体同一内容だからこれらにより記しておこう。慈妙は常陸(茨城県)神田荘の人で、鹿島氏の出身。正応4年(1292)2月8日の出生。徳治2年(1307)17歳比叡山に登り、円頓房尊辮法印に師事、翌年18歳で落髪受戒し正式の僧となり、顕密の修学にいそしんだ。

元応元年(1319)29歳の時、伊勢神宮に参詣。4日間に神前で『大般若経』を読むこと10遍、仏法を弘めるためのよい土地を教えてもらいたいと祈った。天照大神の夢の告げで、美濃・尾張を与えるとのことであった。このさい夢現(うつつ)の枕のほとりに、一粒の白色円形の貝で出来た小玉を与えられ、慈妙は念珠の一つに加え、一生護持したといわれる。この念珠は今日密蔵院に秘蔵されている。

伊勢大神の神託を受けたのち、31歳で美濃に入った。土岐善忠をはじめ武士帰依する者が多かった。そののち38歳の嘉暦3年、尾張に来て春日部郡篠木に落着くこととなった。この折に、篠木の人々の同夜同時の夢に、多くの猿が手に手にたいまつを持って集る夢をみた。円福寺の福智坊の僧がこの夢の意味を解釈して、神という字は申(さる)を示すと書く。申(猿)は山王(日吉神社)の使いである。火は智恵を意味するで、天台宗の高僧が来るとの夢みせだろうとのことであった。

福智坊のいったとおり、天台宗の僧がやってきたので、村人も慈妙に帰依した。たまたまこの村に慈覚大師円仁の刻んだと伝えられる薬師如来像があった。この像を安置して、寺を建て、医王山薬師寺とよんだ。これが密蔵院の前身であるといわれる。なおこの寺には密教系の毘蘆舎那仏観音像を安置し、堂塔も整備された。葉上僧正栄西から継承された葉上流の灌頂の道場となり、尾張・三河・遠江・駿河・信濃・飛騨・伊勢・播磨・出雲・肥後の10カ国の僧が集り、灌頂(密教の儀式で仏と同格の四角をうる)を受けた。

かつて後伏見上皇が病気のさい、慈妙が院の御所に招かれ祈祷したところ、忽ち病が平癒。上皇から「密蔵院」との額及び院宣をたまわった。これらも寺に伝わっている。慈妙は康安元年(1361)8月8日、78歳(慈本の伝記では71歳とす)で、弥勒菩薩の浄土の都率天に往生をとげたといわれる。

後伏見上皇から慈妙にたまわった院宣には、顕教密教の仏法を弘め、一切有情(うじょう)を救い。濁世の導師となれと記している。顕教というのは、法華経や念仏の信仰である。とくに加持祈祷などの密教が、慈妙本領であったと思われる。『三国伝記』には、慈妙は九竜膏との眼薬を作った。これを用いれば、生まれつき盲人で眼のみえない人も、すべて眼がみえるようになる特効があったと記されている。

慈妙が栄西にはじまる葉上法脈をどのように継承しているかを一軸のなかに示した伝統血脈譜を密蔵院の宝庫に秘蔵しているが、これは秘物であるので、公けに出来ないのは残念である。昭和55年7月10日、久しぶりに密蔵院を訪れ、現住職中村幸隆師の御好意により、特別に拝見させていただき感銘をうけた。そさい慈妙が師匠の空然からうけた印信(いんじん)をはじめ、多数の印信を秘蔵していることも、御教示いただき、その一部分を拝見させていただいた。これら多数の印信は渋を引いた油紙15包に収められ、合計317枚の多きに及ぶ。

これらの印信というのは、密教僧の間で、師匠の阿闍梨(あじゃり)が秘法を伝授した証拠として、弟子に授与する書きもの。今日まで密蔵院秘蔵されている多数の印信には、「大日本国尾州春日部郡篠木庄野田薬師寺四部大曼荼羅所」から出されたもので、「伝教阿闍梨灌頂位」を弟子に認可する形式をとっている。これら多数の印信中とくに注目されるのは、慈妙が師の空然からもらった印信をも秘蔵していることである。これによれば、元応元年(1319)10月3日付で、「勢州多気郡上野御薗安養地蘇悉地伝法所」より与えられたものと記されている。慈妙が師の空然から印信をもらった元応元年という年は、さきにもみたように、慈妙が伊勢に滞在して伊勢神宮祈願した年とも合い、かれの伝記のかなりな程度の信憑性を裏付けているといえる。

なお印信というのは、印可状とか免許状に相当するもので、秘蔵してみだりに他人に見せるなといましめられている。密蔵院は天台密教の葉上流(篠木流ともいわれる)の伝法灌頂道場として、昭和9年まで実際に灌頂を行っていたが、現在は中断している。何れ再興の計画がおありの旨、中村師より承った。灌頂が終れば、印信が師匠より与えられ、仏と同格の資格をさえうることとなる。

したがって灌頂の儀式は厳格を極める。その儀式の概略はこれを受ける本人は覆面して道場に入り、賛助の者が手を引いて導く。道場は雨戸をしめ、灯明のあかりもほのぐらい状態である。そこで誓水を土器で飲みかつ頭にそそがれる。導師と手を合せて一体となる。投花し、それが落ちた佛と結縁(けちえん)するが、中心仏は大日如来である。これらの儀式がすべて終ったさい、阿闍梨としての誕生がみとめられ、印信が授与されることとなる。なおそののち円頓戒を受戒する。これは葬式などの導師の資格をうる儀式で、灌頂とともに、密教における荘厳な儀式である。なお密蔵院宝庫に現に秘蔵の印信中には、観応元年(1350)慈妙から弟子の慶照に与えられた印信をはじめ、代々師匠と弟子との間に交付された印信を伝える。紙質といい、文字といい、当時ものに相違なく、密教文化を伝える貴重な文化財である。しかしさきにもふれたように、なにしろ神聖な秘物とされ、その全文が公開出来ないとのことであ。

慈妙の伝えた葉上流の内容については、次回にくわしく紹介しよう。慈妙の感化は中世を通じて近隣の諸国にまで及んでいた一証として、慈妙の死後約100年を過ぎた頃、円頓戒と念仏信仰を強調し、天台宗のなかでも特色のある一派の真盛派をひらいた真盛が、郷里の伊勢を出て、長禄年中(1457~59)、3年間にわたり、密蔵院で勉学したことが、『真盛上人往生伝記』にみえることにふれておこう。当時密蔵院は「尾張篠木談義所」とか、「尾州春日部郡篠木密蔵院談所」とよばれ、天台密教の学問の府であったわけである。

今日密蔵院には、その談義所における講義の草案と思われる明応10年(1501)2月29日付の賢盛筆の『三周義』、元亀元年(1570)初夏付の『宗要集私案立』、文明9年(1477)10月25日付の良鎮筆の『宗要集文料簡抄』などを伝えている。中村師の御教示により、最後の本の奥に良鎮が落書として書きつけ和歌「悟ニテモ何ニカハセン中々ニ、迷ソモトノスミカナリケリ」を興味深く拝見。煩悩になやむ天台僧の独白に、当時僧院の精神生活の一端を垣間見た思いを禁じえなかった。なお、今回筆者が密蔵院を訪れた数日前の昭和55年7月3日、真盛のかつての勉学の地密蔵院に「天台真盛派宗祖真盛上人御修学之地」の記念碑が建てられ、先聖とのゆかりを後世に伝えることとなった。

民俗研究講座

民俗研究の原点 ムラとイエ

安藤慶一郎 金城学院大学教授

民間の日常生活に密着した衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、およびこれに用いた衣服、用具、家屋など、国民の生活の移り変りを理解するために必要なものが民俗文化財である(文化財保護法)。こうした無形・民俗資料は、具体的な生活の場、つまりムラ(村落)ではぐくまれた。民俗研究の基礎が、ムラとそれを構成するイエ(家)におかれるわけは、そうした点もとづいていると考えてよい。本稿の主題にムラとイエという言葉を使用したわけも、こような観点を重視しているからである。以下、この問題について手短に触れてみるが、これはある角度からのスポットであり、全般にわたるものでないことを念頭においていただきたい。

- 基礎社会としてのムラ

ムラが生活上の基礎的な容器であるといわれるのは、人間の社会生活が、一定の集落社会を前提としているからである。ムラは、何らかの意味で社会的統一性が認められる「自然村」(村落)をさす言葉として表現されることが多い。ムラをはっきりと法制上の単位としての「村」として、地方行基礎を確立したのは、近世幕藩政治がはじめてである。

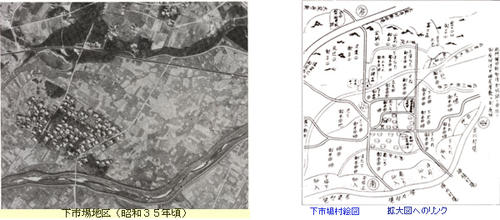

この時代の村は、自然発生的に成立して、歴史的背景をもちながら存続してきた社会生活上の単位としてのムラであった。つまり、支配者は自然村を行政村として利用したわけである。近世村は、土地をもち、独立の農業経営をする本百姓(イエ)を主体とする、居住地域を中心とした共同体(ムラ)である。こうした村(ムラ)の様子は、近世の村絵図、ことに村総図によく表現されている。村限り土地利用、民家の配置、山林原野の利用状況、用水系統、寺社や小堂小祠、墓地などの分布を、村絵図は視覚的にわかるように描いている。

共同体としての村は、同時に、行政的な性格をあたえられ、大小さまざまな規模を示していた。近世末には、約79,600の村がわが国に認められた。明治初年には、小村を合併して、若干大きい単位の村を行政的につくる試みがなされた。官僚的統治は明治4年の大小区制にはじまるが、これによってムラの伝統的な自治は否定されることになった。しかし、ムラを否定して政治的効果はあがらなかった。「文明開化の名による西欧化」は、ムラがはぐくんできた民俗文化や信仰を否定したから、当然ながら、ムラ人の抵抗も大きかったといえ。

そこで政府は、明治11年に3新法を公布して、伝統的なムラを再び政治の舞台に浮上させることにした。ムラを否定しては、地方政治がなりたたないことを、明治政府はいやというほど知らされたからである。

制度として地方自治体は、明治22年に公布された町村制にはじまる。全国的な規模で、本格的な村の合併が行われたのもこのときで、ムラを7~10ほど集めて1村とした。村数はいっきょに15,820に縮小され、それが新しい行政村となったのである(明治39年になって、愛知県では399の町村が、264か町村に整理された)。

昭和30年代に入って、市町村合併促進法にもとづき、広域な行政区画が設定された。近世にはじまる行政村の推移は、ごく大ざっぱにみれば以上のようになるが、ここで注目したいことは、行政区画の変化にもかかわらず、われわれの日常的な生活基盤は、多様化を見せながらも、原理的にはいぜんとして伝統的なムラの範囲におかれていることである。民俗研究の手がかりが、今日でもムラにおかれているということは、こうした背景を理解すれば納得がいくであろう。 - ムラ構成単位としてのイエ

ムラを構成している基本単位は、いうまでもなくイエ(家)である。このイエは、日本の文化に規定された制度としての家族を意味している。人びとは長い間、職業を「家業」と考えて生きてきた。「家名」はイエのシンボルであり、財産もまた「家産」として意識された。生産と消費は、イエを離れては存在せず、イエは生活保障の重要な場であったといえる。したがって、イエの永続性は誰しも望むところであり、宗教も祖先崇拝につながっていった。

戦後の一連の社会制度の変革は、イエのもつ意味をいちじるしく低下させた。新民法によって、イエ制度(家族制度)は一応否定されたが、現実の社会生活、とくに消費生活では、多くの面が、家族(集団)のなかで満たされている。これは否定しようのない事実である。家族はかつてのイエとは性格を変えながらも、日本文化の枠組から脱出できないでいるといえる。法律的な「家」の否定は、そのまま家族生活の伝統性のそれに直接つながらない。その意味で、社会的事実としてのイエを、われわれは意識しなければならないのである。

ムラの生活は、イエとイエの連合によってなりたっていた。親族もイエ連合の一つのかたちである。ここでいう親族は、したがって個人的な関係としてのものではなく、イエを中心に考えられたものである。親族関係には、大別して「同族」と、一般にいわれている「親類」と考えられるが、過去のムラの生活では同族団、すなわち本家と分家とからなるイエ連合が重視された。日常生活での相互扶助を前提として考えれば、同一のムラのなかにある本家と分家が互いに助けあってきたことは当然である。これに対して、姻戚関係は、ムラのうちでも結ばれたが、時代が下るにつれて外部のものと結ぶことが多くなった。本家と分家との関係が永続性をもつのに対して、姻戚関係は非永続的なものであった。ここにも同族と姻族との基本的なちがいが認められた。宗教的な面、たとえば同族氏神(村の氏神とは異なる一族の氏神)の祭祀に姻族排除されるという原則は、両者のちがいを明瞭にものがたっている。時代の推移によって、同族と姻族と、どちらかの面に強く傾斜するということはあっても、イエ関係が生活連関から保たれてきたことは、忘れてはならないことの一つであろう。 - ムラの社会生活

ム社会生活をみる場合、それが形成された歴史的背景に目をむける必要がある。イエ連合のあり方によって、タイプの異なるムラの生活が展開したからである。単数もしくは複数の同族団を基底としたムラが構成され、村落生活に同族結合の機能が認められる場合もある。こうしたムラでは、本家と分家と間には、日常生活の協力から、同族の氏神などの共同祭祀に至るまで、多面にわたる生活連関が認められる。もちろん、時代の推移にともなって、その結びつきは変化を余儀なくされているが、現段階でも、こうしたイエのつながりが認められるムラも少なくな。

近隣あるイエ関係も、日常生活をみるうえで大切である。近世の五人組制度がよく話題になるが、明治政府も、この仕組みを活用することに意を用いた。昭和10年代になって、戦時色が強まると、町村役場とおして、「部落会」の組織強化がはかられた。「常会」「隣保班」という言葉は、遠い昔のことではない。

ムラの生活は、いろいろな集団を組織化することによって支えられてきた。若者たちの役割は、「若衆」「青年会」という組織によって果たされた。自治消防もムラの「消防組」の延長線上にある。「夜回り」「水防」の問題も、古くからのムラの自衛とからんでいる。一方、ムラの内部には講集団などが結成され、生活にうるおいが持たされた。なかでも、民間信仰や有名社寺につながる宗教的な講が、信仰的な側面と同時に、親睦・娯楽の要素をおびていたことは人びとのよく知るところである。こうした講が、ムラや組、あるいは同族団を単位として結成されたところに、ムもつ本来の意味がうかがわれる。水が容器のかたちによってその形を変えるように、村落生活様相も、それぞれのムラがもつ社会的性格に左右されてきたといってよい。

私の研究

新徳寺開山考

上田楽町 長谷川安

去年3月、わが菩提寺である上田楽町の妙心寺派準別格地少林山新徳寺の本堂並びに諸堂の再建落慶式に図らずも同寺の縁起を申述べる光栄に浴したので、寺伝(筆者第十世黙応か-全巻白文)に基づき、かつ墓碑、位牌等にも当って一文を草し、住職熊谷秀雄和尚の検閲も経て、不行届ではあったが大役を果し得た。その際、『東春日井郡誌』(大正12年刊)と『春日井市史』(昭和38年刊)とをひもといたところ、寺伝との相違点を発見したので、後日のため愚見を書き留め、諸賢の教示を仰ぐこととする。

寺伝を摘記すると

- 開山正雲紹侃禅師不詳姓氏不知何人当山開基徳雲沢公首座者師受処業之老爺乎元亀元庚牛三月朔日首座法寿一百歳而円寂也

- 師嗣法於蘭秀和尚乃頌正雲之号

- 永禄七年甲子孟春如意珠日前妙心蘭叟全秀書現在為山門鎮護兮元亀三壬申師齢三十三創草少林山新徳禅寺住山多歳矣元和六庚申六月十四日法寿八十一而化

郡誌には「元亀三年徳雲沢公首座創造に係り、開山は正雲侃紹和尚にして(中略)寺伝にいへり」とあり、市史もまた、「元亀三年徳雲沢首座の創建、正雲侃紹の開創にかかる」としている。市史は恐らく郡誌の記述のままに記したものと考えられるが、いずれにもせよ、元亀3年に妙心寺末の少林山新徳寺を開創したのは3によって明らかな如く、既にして永禄7年その師妙心蘭全秀和尚から「山門鎮護」の書を受け、その任に就いていた正雲紹侃和尚であって、元亀元年既に世を去っていた徳雲沢公首座ある筈がない。尚、両書共に開山紹侃としを侃紹としているが之は誤記である。

徳雲沢公はかねて一宇を建て、それはささやかな草堂であったかも知れぬが、そこに仏道を行じ里人を施行しつつ、年少気鋭の紹侃に法愛の誠を以って業を授け、妙心寺における修行を援け、業成って帰山、「山門鎮護」となり、やがて新徳禅寺を開創するに到る基礎を共に固めつつ自らは首座の分に安んじつつ稀有の長寿を保ち円寂せられたものと思われる。 合掌

みんなの広場

文化財めぐりに参加して

小木田町 中村隆子

春日井に住んで10年を過ぎようとしているのに、これまでは密蔵院も円福寺もお詣りする機会に恵まれませんでした。それだけに寺院や仏像に関心が薄かったのですが、今回、文化財めぐりに参加させて頂き、伊藤先生の伝説にまつわるお話や、梶藤先生の仏像の顔や姿の特徴、またお釈迦様以来の仏像の世界について興味深いご説明を聞いて、今までは単に先祖の霊を弔うだけの寺であったのが、美術や歴史を参考にしながらの勉強は、私の生活に仏教美術探究という新しい道が開けたものと喜んでおります。

「密蔵院」と慣れ親しんだ呼び名が、医王山薬師寺密蔵院という天台宗延暦寺末中本寺格の由緒ある寺院だと再認識したのは、国宝級の文化財や県、市指定の文化財20数件を拝見したからです。屋根反りもゆるやかで優美な姿を保つ多宝塔をいつでも見る機会があり、それがかえって関心薄くさせていたように思います。円福寺もニュータウンの家並みの中で、静寂さを保つ緑の一区画に歴史の古さを物語っています。文化財もさることながら、老僧が朝5時から撞(つ)かれる鐘の音は近郊の人々に仏の加護あれかしと響くことでしょう。

過去いくつか寺院を見学しましたが、そこには沢山の貴重な文化財が点在していました。これからも各地の寺院や仏像等の文化財を見て歩きたいと願っています。まづ、郷土春日井をより一層理解するため、地元の文化財を機会ある毎にくまなく見てまわり、より一層、関心の度を深めたいと思っています。

また、何件か見て廻った中には、とても印象が深かった寺と、最初はよくわからず、参考資料を読んでやっと鮮明に蘇ってくる寺とがあり、これからはもっと細く観察する必要があると痛感しました。

発行元

昭和56年3月15日発行(年4回発行)

発行所:春日井市教育委員会文化体育課