郷土誌かすがい 第18号

昭和58年3月15日発行 第18号 ホームページ版

柄香炉(えこうろ)と前机(まえづくえ)

市指定有形文化財 工芸品 白山町 円福寺

仏具はどこの寺院にもいろいろあるが、古いものは割合少ない。今回、県下では珍しい在銘柄香炉と前机とを紹介しよう。

柄香炉

仏に供養するため香を焚(た)く器で、持ち運びに便利なため柄をつけたもの。円福寺のものは儀式用のため鉄でなく木製で、蓮華形である。炉部分が蓮華の花が開いたかっこうで、上面(うわつら)の蓮肉上を浮彫りとし、炉の下に荷葉(かよう)のついた台がある。柄は5枚の葉と欠損した蕾の芽づく茎となっている。荷葉形の台裏に次の銘を刻む

金谷済寄進

(梵字 きゃー) 円福寺常住

永正十二年三月朔日

(備考 金属性の古いものは高野山にある。)

前机

前机は前卓(ぜんしゃく)ともいう。華瓶(けびょう)・香炉・燭台の三具足等、仏の供養のための道具や火舎(かしゃ)、六器等の密教修法具をのせて須弥壇の前に置く机である。

円福寺の前机は、端喰(はしばみ)付で左右端に筆返(ふでがえ)しがつく。面取(めんとり)のある4本の角材の脚を上下2段の貫(ぬき)で固めるが、貫鼻が外に出る。脚と天板をボタンの花と葉の文様の浮彫りに彩色を施した唐様の持送りで緊結している。簡素だが、よく時代の趣きを映す。天板裏に次の銘がある。

奉寄進御前机願主

金谷済但勧進人数

大光坊

真正坊

八郎四郎

圓乗坊

永正十二 亥 正月廿六日

梶藤義男 市文化財保護委員

郷土史探訪

春日井をとおる街道 巡見道2

櫻井芳昭 春日井市郷土史研究会会員

巡見使の通行―下原村の場合

3月2日付で今回の巡見使の名前、人足割が触れられている。これによると。土屋一左衛門以下3名の巡見使は江戸を出発して東海道をすすみ、駿河、遠江、三河、尾張、伊勢・志摩、伊賀、美濃、飛騨、信濃、甲斐の11ケ国を巡見することになっている。1人の巡見使につき、御朱印人足8人、馬15疋(内9疋御入用、残り6疋は人足12人に替える)賃人足18人で荷物や駕籠を運ぶことになっていた。巡見使一行はおよそ「御人数四拾人ずつ、御本陣三軒積り」となる。そして、宿泊は1人に付銭150文、御昼休みは72文の公定料金が支払われた。

いよいよ巡見の行程が水野陣屋より各村へ触れられた。

御使番(つかいばん) 土屋一左衛門

御小姓(こしょう)組番頭秋田兵部組 設楽甚十郎

御書院番頭曽家伊豫守組 水野藤治郎

右ハ公儀御国替ニ付国々巡見、来十一日新居村泊、翌十二日下志段味、神領、牛毛、名栗、野田、関田、下原、田楽、北外山、小牧宿御昼、犬山御泊。

巡見道の掃除、横道の縄張り、案内者等当日の役割分担等を決める寄り合いは、下原村では林光院に度々集まって相談し万全を期して当日を迎えた。

巡見使通行の当日である4月12日は、下原村の通行の案内役をつとめる、下原、南下原、下原新田の各庄屋、与(くみ)頭、頭百姓は残らず午前6時に鳥居松の藤吉宅へ集合し、当日の打ち合わせを終え、8時に一汁一菜の朝食を済ませている。そして、関田村から請取場である平助門へ出向き待機した。その前に、聞き次の者を志段味と関田へ出して、当日の新情報がただちに入るように配意していた。

巡見使の一行は大きく4つのかたまりになって通行が続いた。先頭は土屋様の行列で南下原の村役人が案内を受け持った。春日井郡下原村と奉書に印した手札を、まず関田との引き継ぎ場で差し出すと、御駕籠脇の侍がこれを取りついだ。御先駕籠の案内は与頭の平九郎、次いで先払人足、御具足(長持、両掛、提灯籠など8種の荷物を18人の人足で運んでいる。)と続いた後、巡見使の土屋様の駕籠が通った。案内は庄屋の左平で羽織袴、脇差、白足袋、ぞりの礼服であった。農民が帯刀して威儀を正し、幕府からの正使の駕籠脇を歩きながら案内し、質問に答えるわけであるからさぞ緊張したことであろう。下原村では御尋御答案文を8項目に分けて作成し、即答できるよう準備をした。一宮村では扇子に村勢の大要を書いて備えた(註5)というが、村高、家数、人口、田畑の面積、税率、宗門改、寺院等20項目にもわたる数字を空で即答する準備をするには何らかの工夫が必要であったろう。

次の御供駕籠3挺は与頭の九左衛門と頭百姓衆がそれぞれ案内についた。

2番目の設楽様は下原、3番目の水野様は下原新田の村役人でそれぞれ案内した。これに続いて尾張藩関係の水野御代官、御勘定所吟味役、支配勘定与頭等の通行があった。

この一行は、「是御頭より十丁程先也」とあり約1,000メートルの間に約40人ずつが3つと10人程の1つの集団の合計130人ほどに約25人の農民が付添って案内したことになる。

12日の行程は新居村から志段味、春日井を通り小牧で昼休みということで、およそ25キロメートルの間にある9ケ村を半日で巡見しなければならず相当なハードスケジュールである。だから、案内者が村名を書いた手札を差し出すと、あとは御尋答案文にある8項目を中心にしてお尋ねがあるのが普通であった。巡見使よりは御供の衆からのお尋ねの場合が多かったようである。下原村の場合は水野様の供駕籠の案内をしていた下原新田の与頭勝蔵に対してお尋ねがあった。その内容は次のようである。

- 高は何程か(641石3斗3合)

- 村内道法は何程か(30丁)

- 大木はあるか(ございません)

- 寺はいくつあるか(2ケ寺) 実際には玉雲寺、長安寺、林光院の3ケ所あるが、前々より御除地2ケ所と申し上げてきたので、答案でかねて練習した通りに答えている。

- これは除地か(2ケ寺とも除地)

- 社はあるか(7ケ所とも除地)

- あの寺は何というか(長安寺)

- 宗旨は(禅宗)

- 小牧引馬合戦の時の有名なところはあるか(ございません)

- 当年の麦作のできはどうか(中出来)

- 庄屋の名前は(左平)

- そのほうの許名は何というか(与頭勝蔵)

以上から推察すると無事下原村を通行し、田楽村への渡場である赤はけ水留で引き継いだ。

下原村の巡見道で前回と変わった所がある。天明期の記録には、「大草村川八田裏ニ土橋懸け、六軒屋の観音塚より左へ豊場道を八田裏迄行、八田裏にて橋越、南下原下島田面中を行、下島法印屋敷前エ出ル。」とある。天保期は、「御巡見道巳前と振替、水門に橋懸、六軒屋より南下原エ直道に御案内仕候。」とある。この仮橋は長さ8間の土橋で材木は田楽村ニ本木山にて下付されたものを使ったという。おそらく、これが冒頭で触れた巡見橋であろう。

巡見使通行の影響

12代将軍徳川家慶へ代替りしたことにともなう巡見は無事終わったが、沿道村々にとっては50年ぶりの緊張であり、臨時出費が大きかった。

道直し、橋掛けに要した人足は732人、馬13疋、銭37貫569文で、これを米に換算すると25石6斗2升3合の入用米となる。(米1石=1両、人足1人分=米2升5合)、これを高100石について1石4斗を拠出することで精算することになった。

入用米を人足に換算すると約1,025人分となる。これは下原村全戸(235軒)から1人ずつ出たとして4日半働いたことになる。以上の費用換算・負担は巡見使を迎えるにあたっての一部にすぎない。それでも覚えには、「大そうの入用相懸り候」と記録している。藩役人の下見分の費用、準備のための寄合、橋や道以外の諸整備の費用等も加えたら村入用の出費は相当な負担になったことが予想される。

巡見使の制度については、江戸中期以降は儀式化して効果もうすれたとする見解(註6)が多い。事前に藩が下見分をし、答え振りの内容まで具体的に村役人に指導し、訴状の提出等一切禁止した中での巡見であれば、余程の悪政、騒動でない限りは表沙汰にはならないだろう。この面から見れば確かに儀式化しているともいえるが、それで効果がないとするのは早計だと考える。巡見使を迎える藩と各村は何か月も前から準備を重ね万全を期して当日を迎え、巡見使が無事に通行してもらえるよう願っている様子がありありとわかる。この過程をみると各藩が代替りした江戸幕府に対し引き続いて忠誠を尽すことのあかしであるともいえる。だから、巡見使の制度は参勤交代とともに、諸藩を統制していく一つの有力な方法として機能していたと考えられる。

農民の立場からすれば、巡見の道筋は整備されるものの、平年に比べて費用と労力の負担増が大きいことからも歓迎されることではない。巡見使の制度が今回扱った天保9年を最後に中止された主な理由は、幕府の経費節減であった。江戸時代末期にはどの立場から見ても是非とも必要な制度ではなくなっていたといえる。

<追記>ここで使用した資料は註以外は、東野誌(春日井東野土地区画整理組合 昭和57年刊)所収の「御巡見記」によった。

註 5 一宮市史(下)昭和14年発行257頁

6 板沢武雄 諸国巡見使とその実際 日本歴史第163号

ふるさとの歴史

春日井の郵便事始め1

村中治彦 春日井郷土史研究会会員

新式郵便の発足と下街道筋

明治になって、我が国に新式郵便制度が比較的早く定着したのは、江戸時代に飛脚便の制度が発達していたことに負うところが多い。

江戸時代後期には、主要街道の交通の要衝となる都市に飛脚問屋が開設されていた。

しかし、飛脚業による逓送には種々不便と弊害があった。『大日本帝国駅逓志稿考證』によれば、「……今飛脚便法ヲ設ケ公私通信ヲシテ自在ナラシムルモノハ世上交際上ニ於テ最要ノ事項ナリ然ニ舊来之ヲ商家ニ委スルヲ以テ頻ニ其逓送ヲ遅滞シ僅ニ数十里ノ地ト雖モ動モスレハ十数日ヲ費シ或ハ終ニ其信書ヲ失亡スルモノアリ且其急便ハ賃銭甚高価ニシテ容易ニ之ヲ発シ難ク……」とある。(別表註1参照)

明治新政府はこれらの点を察して郵便制度の発足の準備を進めた。そして、明治3年12月信書郵便の開設に備えて、東海道沿線各駅及び伏見より守口に至る各駅に書状集函(郵便ポスト)及び郵便切手売捌所を設けさせた。

更に同4年正月、太政官布告によって新式郵便の制を布き、3月以降毎日東京より大阪まで78時間の飛脚を発し、東海道各駅45里四方の各村及び勢州美濃路等もこの幸便によって書状を達することにした。そして、各地時間賃銭表が定められ、駅逓司より書状を出す心得が出された。

愛知県では、明治4年12月名古屋鉄砲町に郵便役所が置かれ、私信の逓送のみを行っていたが、後に官民往復の公書をすべて郵便に托すことにした。

同7年6月春日井郡の清洲・小牧・勝川・瀬戸・内津など県下49か所に郵便役所が新設された。そして、同月十日より官費によって毎日の往復便が開設されるので、私用の信書は勿論、諸願伺届の類を県庁まで持参に及ばず、郵便を以って差し出すようにとの達しが出された。

ところで、本市内の勝川・内津両局の沿革史によれば、両局とも明治5年7月1日の開設となっており、当時の春日井郡(明治13年に東西に分離した)では最も早い開局となっている。

では、勝川・内津両局の開設が、なぜ早い時期に行われたのかについて考えてみよう。 勝川・内津の集落は共に下街道沿いの街村である。下街道は公道ではなかったが、江戸時代から善光寺道・伊勢道として栄え、商品流通経路としてもなかば公然と継立が行われてきた。

明治2年、尾張藩は財政を豊かにするため木曽福島に商会所を設け、名古屋府下との物産交易を積極的に行うことになった。そして下街道をその流通経路とするにあたり、街道筋主要問屋に具体的な継立計画を求めた。

これに対して同年8月、下街道三宿庄屋建白書として、勝川・坂下・高山(土岐市)等3宿の庄屋が具体的方策をまとめて報告している。

それによると、同2年頃の下街道は諸藩が盛んに通行し、政府や全国の御用荷物も往来していたようである。

そして同4年11月、大蔵省駅逓寮より「大井より下街道名古屋まで、駅々至当の相対賃銭をもって、士民・公私の区別なく、行旅の往来、物貨の運輸、公平正実の規則相たて、陸運会社開業の儀、別紙のとおり願いいで、すなわち聞届け候条、すべて会社定式の賃銭相はらい、その筋通行いたすべきこと。」という公告が出された。

その後同5年、全国一斉に伝馬助郷制度が廃止されると、下街道はここに上街道(木曽街道、中山道)と対等な活動のできる天下の公道となった。

これより先同4年5月、明治政府は飛脚業から陸運会社への切り替えを指導し、陸運会社の規則を定めて各県に頒布した。

これまで公道の中山道におさえられてきた下街道の宿駅の機能を備えた街村では、すでに継立問屋や継立庄屋が存在していたから、新制度の陸運会社へ積極的に転身をはかった。

明治5年10月、下街道の宿駅はいち早く陸運会社設立の申請を行い、勝川・坂下・内津等9駅の会社が一斉に誕生する運びとなった。

なかでも注目されることは、初代内津郵便役所長の前川武左衛門氏が内津駅会社の代表者と同一人物であると考えられる点である。

同4年10月、新政府は新設陸運会社に公私一切の物貨の運送を許可すると同時に、公用物の逓伝を悉く同会社に命ずることにした。

したがって、当時の内津駅会社は小荷物輸送の業務を扱っていた関係で、同7年6月に郵便役所発足の指示を受ける前に、名古屋鉄砲町の郵便役所からの書状を従来の飛脚便で逓送するという、支線の郵便業務を扱っていたものと推測される。

そして、その名称も郵便取扱所又は、郵便受取所(註2)であったものであろう。勝川・内津両局の沿革史には、明治5年7月1日付で局所名欄に郵便役所とあるが、この書類は後に整備記入されたものである。

以上述べたように、明治4年3月に開始された政府の郵便事業は、最初は民間の飛脚屋との競争であったが、同6年9月より民間の飛脚業を禁止し完全な国営事業となった。

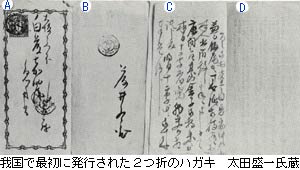

A 表紙 縁取りの装飾線が赤・青の2色、赤は市内用で半銭、青は全国用で1銭、受取人の住所氏名を記入

B 裏 差出人氏名及び住所、年月日等を記入

C 通信文記入欄

D ハガキ使用上の諸注意等、6か条の規則を赤で印刷

(注)当時は封書、ハガキともに受付局と配達局との両方のスタンプを押した

|

年号 |

距離・期間 |

料金 |

当時の米価1キログラム との比較 |

備考 |

|---|---|---|---|---|

| 天保元年 ~ 元治元年 |

江戸・大坂間 6日限幸便 正6日限催合便 |

銀2匁→約2銭 金1朱→約4銭 |

米価平均約9厘 幸便で約2.2倍 催合便で約4.4倍 |

「江戸定飛脚仲間定期運賃」 (大坂物価表による) 金1両=銀64匁(文政8年)で換算 |

| 明治元年 | 江戸・西京間 正6日限幸便 |

量目10匁以内 金2朱=約8銭 |

米価約2銭8厘 約2.9倍 |

|

| 明治4年 | 東京・大坂間 | 量目5匁以内 1貫500文=15銭 |

米価約1銭9厘 約7.9倍 |

江戸時代の飛脚特急便とほぼ同じ日数 |

| 明治5年 | 200里以内 | 量目4匁まで4銭 | 米価約1銭3厘 約3倍 |

|

| 明治6年 | 全国 | 量目2匁まで ごとに2銭 |

米価約2銭 約1倍 |

2匁=7.5グラム |

| 昭和57年 | 全国 | 量目25グラムまで 定形60円 |

米価約400円 約0.15倍 |

現行の郵便料金は米価に比較して格安である |

幸便とは、2・5・8の日、1か月9回集まるところの逓送物品を一纏にして、江戸を発することをいう。

催合便とは、6日限幸便が有名無実になった為、文久3年より設けられたもので、2・5・8の日を以って江戸を発し概ね7日目に到着するものとする。

6日限とは、当地を発してより江戸表届け先へ到着する間の日数をいう。しかし、実際は6日限といっても、概ね9日目に着いた。

幕末に近づく程、定法の期限や料金は守られなくなり、度々改正された。江戸・大坂間の普通飛脚便は半月程かかり、料金は200文~500文であった。特急便でも3日かかり、料金は3・4両~7・8両もかかった。尚、江戸・明治の米価は京都相場のその年の平均値に近い価格を明治4年の100文=1銭に換算して示した。

註2

明治5年3月に発せられた改正増補郵便規則には、「……前略……最急書状ハ増賃銭切手ヲ貼付セス朱書ヲ以テ其書状ノ表面ニ於テ何地郵便取扱所ヨリ別段急便ト書スヘシ則其地ノ郵便取扱所ヨリ別飛脚ヲ発シ其届先ヨリ相当ノ賃銭ヲ収ムヘシ……後略……」とある。

また、『小牧市史』によれば、後の小牧郵便局は、明治7年に小牧郵便受取所という名称で設置されたとある。

エピソード

註2にあるような、配達先から直接金銭を受けとる初期の制度は一部に悪習を生む結果となり、本県では明治7年11月に次のような通達が出ている。

「郵便・信書の配達人で市外在村は信書を持込み、配達先より酒代、手数料の名義で金銭を要求するものは、郵便規則の規定によって罪に問われること」

郷土のむかし

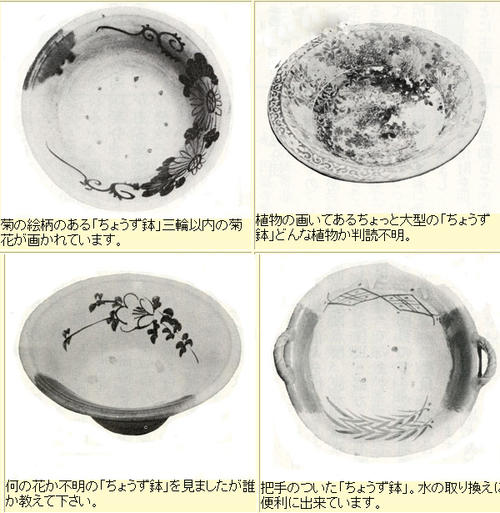

春日井の「ちょうず鉢」考

小林晴一 春日井郷土史研究会会員

「ちょうず」とは手や顔などを洗う水、又は手や顔を洗い清めることをいいます。

厠(かわや)の傍の手を洗う所、手洗場、便所、はばかり、せっちんをも含めていう事もあり、その水を入れた鉢を「手水(ちょうず)鉢」といいます。

ずっと以前といっても昭和20年代の後半頃までは、一般民家の東南のちょっと離れた場所に便所があり、陶器(土もの)の「ちょうず鉢」が置かれていました。

焼物といえば春日井市の近くに瀬戸があり、それに常滑がありますし、又東濃には多治見、土岐、瑞浪といった焼物の「まち」があるのですが、春日井市内中どこの「ちょうず鉢」を見せていただいても、その全部といってもいい程、「ちょうず鉢」は本業焼で織部のかかった「ちょうず鉢」が主流を占めています。

本業焼と一口にいっても、本業焼には洞の瀬戸本業と品野の本業の2つになりますが、さて本業とは江戸時代の末頃の陶器生産、つまり「土もの」の大物などを大量にそして効率よく焼きあげる為めに大きな窯で、登り窯で焼くこと、又は磁器に対して陶器を焼く即ち本業ともいわれるのが一般的な様です。

本業焼で大量に焼かれた「ちょうず鉢」ですが、世の流れに流されてももうそれを見ることが少なくなっています。

さて太平洋戦争が終り、世の中がめまぐるしく変わり、村が町に、町が市に、そうした中から区画整理、道路網の整備等々新しい「まち」づくりが行なわれ、そして生活が向上するに従って、台所の改善、家の改造、更新が盛んになり、井戸水の生活から水道のある生活にとなったのです。

又、衛生思想の向上にともない終戦後、ホーロー引の手洗器が出廻り更に、プラスチック製の手洗器が登場しました。

その中でもカランが1回の突き上げで、完全に手の洗える自動式手洗器は、現在でも探せば金物店に売られていると思いますが、忘れられているでしょうね。実は探しました……やっぱりありました。

生活改善が行なわれて便所も戸外にあったものが、だんだん家の中にある様式になり、水は「水を汲む生活」から「ヒネルトジャーの生活」になった今日、「ちょうず鉢」にスポットを当てるのも一考かと思い記してみました。戦後簡易水道が各地で引かれ、それに春日井市の水道は昭和32年4月から始まっています。

簡易水道は漸次、春日井市の水道に切りかえられて、その最後は昭和57年8月、大泉寺の簡易水道が市の水道に切りかえられて、簡易水道はこれをもって市内から消えます。

井戸水の生活から水道のある生活になったのです。こうなって来ますと「ちょうず鉢」はますます不用となって処分される事になり、役目を終った「ちょうず鉢」はかなりの数が土にかえりました。

「ちょうず鉢」は便所の傍らにあったものですから、汚いもの、汚いものは捨てようとなります。しかし勿体ないから何かに使おうとて、「ちょうず鉢」は底に孔を明けられて植木鉢になって活用されている仲間も少なからずあります。

さて「ちょうず鉢」の寸法ですが、大きさは口径が30センチメートル位、高さが15センチメートル程のものが一般的です.中には、口径が50センチメートル以上でも高さも30センチメートル以上のもあります。これは「上ちょうず、「中ちょうず」又は庭の景物として用いられていたようです。

「ちょうず鉢」の絵柄は、笹、竹、菊、山ぶどう、松、もみじ、あやめ、花菖蒲、菱、朝顔等でその他、判読不明の植物が描かれていて、更に織部がかかっていますが、ものによっては織部だけの「ちょうず鉢」であったりします。

市内の「ちょうず鉢」で、一番多い絵柄は笹類で7割を占めます。次いで多いのが菊ですが、これは1割程度になっています。

「ちょうず鉢」の画題は、どういうわけか植物が多く、それも軽快で流れる様な筆さばきで画いてあって、上手に画こうなんて気持ちはさらさら無く、そんな気持ちの風情を感じさせる妙味を何となく伝えてくれます。

割られたり捨てられたりしている「ちょうず鉢」を見るたび、今なら何んとか調べることが出来ると思い、昭和40年頃からちょくちょくと、春日井市内の「ちょうず鉢」を探して東西南北、恥をかきかき出かけました。そしてその数1,000点程見つかり、それなりにまとめることが出来ました。

それにしても春日井市内から「ちょうず鉢」が消えるのは早かったですね。驚きました。

今、辛うじて残っている「ちょうず鉢」でさえも近い将来消えるでしょうが、温かくそれを見守っていきたいものである。

みんなの広場

古墳を巡った日々

名古屋市北区 内山昇

私は今春、高校を卒業し、就職する予定だが、ふり返ってみれば、考古学に興味を持って、古墳や遺跡を巡り歩いたのは4年前のことだった。

当時のことはまだ記憶に新しく、最初に行った所は、近所の二子山古墳で、そこはなかなか保存が良くその大きさに感心した。残念なのは、後円部に盗掘されたあとと思われる大きな円錐形の穴があいていることだ。

後に、春日井市民文化センターでこの古墳の実測平面図を見ることができた。きれいに原形を保った前方後円墳だった。しかし、なぜ前方後円墳なのに方形の所を下にもってくるのか疑問をもった。これなら別に、前円後方墳と言っても良いと思うのだが……

それからは、春日井や名古屋の図書館などで資料を捜し(このとき初めて発掘報告書なるものを見た)暇をみては自転車で同じような興味をもつ友人2人、北は一宮や犬山、南は東海市の方まで古墳や古代遺跡を見学しにかけずり回ったりした。

地理的条件(単に近いだけ)と、文化センターで調べた資料があることから、まず最初は春日井市の方へ行った。特に印象に残った所は、高蔵寺4号墳と5号墳とそれに高御堂古墳だった。

高蔵寺4号墳は、初めて古墳の発掘を実地に見学できた所で、特に思い出深い古墳だった(何んと言っても人骨が丸ごと出てきたのには驚いた)。

5号墳は、規模も小さく取り立てて言うほどの特徴はないが、露出している石室を見ようと、苦労して草むらをわけ入ったのに、石室はひどい有様で、苦労がむくわれなかったので今でもよく覚えている。しかし、3号墳はきれいに復元してあって、こことは対照的だ。高御堂古墳は市内でも唯一の前方後方墳だと言われ、貴重な古墳だ。

名古屋市内の、それも中心地は意外と良好な状態の古墳が多くあり、熱田区の断夫山(だんぷさん)古墳・白鳥陵、昭和区の八幡山古墳などは見ても損はない代物であり、中区にも保存状態の良い古墳群がある。

郊外の方はもっと多く、特に守山区は最も多い区である。現存する古墳が約17基あり、上志段味のあたりには状態の良い古墳が多く、その中でもめずらしいのは白鳥塚古墳で全面に真白な石英の葺石があったといい、今でも所々にころがっている。

今では、考古学などと言うものからは遠ざかっているが、思うとあの頃は単なる興味半分でやっていたようで、幾つかある趣味の一つだったのかもしれない。

現在考古学に興味がある人は、一度なぜ自分が考古学をやっているのか、それに考古学の持つ意味を考えないと、単なる趣味で終ってしまう事になるだろう。

文化財を火災から守るために

篠木地区自治消防団熊桜分団

熊野、桜佐自治消防団は、その区域内に、国指定重要文化財「密蔵院多宝塔」を擁し、他の地区とは異なる環境を持つ消防団として活動しています。

我が消防団は、大正年間に篠木村熊佐消防組として組織されました。当初より、密蔵院の文化財を守ることに主眼を置き、活動してきました。その頃は現在のような充実した行政上の消防組織もなく自治消防団が防災、消化面においてかなり活躍し、団員も90名を越していたようです。

その後は、町村合併と共に消防団組織も改変され、篠木地区自治消防団熊桜分団として40余名の団員が活動を続けています。

我々が本拠としている密蔵院は、今から650年程前、鎌倉時代末期に開山された由緒ある古寺で、境内には、約500年前の室町時代に建立されたと伝えられる重要文化財多宝塔と、本尊薬師如来立像や、戦国武将の文書等を収めた収蔵庫があり、多数の文化財を保存する古刹として知られています。

我々消防団も、本来の目的である一般家屋の防災だけでなく、先人達の残した数々の文化財を守ることを常に心掛けています。

又、万一出火の際には、迅速且つ確実な初期消火を行えるよう消防設備の定期点検、放水訓練等を実施し、周辺住民と協力して不断の監視を行っています。

しかし、団員の多くが遠隔地勤務のため、万一の動員に間に合うかが唯一の悩みとなっています。

最近においても一般家屋火災が3件相次いでいます。又、時節柄火災が発生しやすいので、団員一同、文化財保護に一層力を入れているところです。

発行元

昭和58年3月15日発行(年4回発行)

発行所 春日井市教育委員会社会教育課