郷土誌かすがい 第20号

昭和58年9月15日発行 第20号 ホームページ版

内々神社の御舞台(市指定有形民俗文化財)

内津町 内々神社

昨年の春日井まつり(第6回)に市民会館の前で展示された内々神社の「だし」は、正式の名は御舞台(おまいだい)といい、社殿を建立した有名な立川内匠の製作したものである。天保6年(1835)5月の積書に、「信州諏訪、立川和四郎 印」とあり、完成は天保8年となっている。

この御舞台は、神社の例祭に使用したもので、壇尻楽車とも書き、俗に「だんじり」、「やま」、「だし」ともいう。古くは社前から下(した)街道に出て、下町のお旅所まで引いたものである。(現在は交通事情から社前で神楽を奉納)高さは5.7メートル、屋根は長さ5.3メートル、幅4メートルで、文政8年(1825)より参拝者や内津宿の泊り客に奉加(ほうが)(寄付)をこい、その浄財をもって完成したものであるという。

材料は車輪が欅、他は桧を用いている。当初は幕が張ってあったが今はない。台車上に几帳面(きちょうめん)をとった柱を立て、額縁入りの箱形をのせ、その上に出組の腰組で舞台を支える。腰組下に長押(なげし)を回す。腰組の壁付2段目は下段の2倍の長さの肘木(ひじき)として出組とする唐様手法をとる。舞台正背面に擬宝珠、隅にハネ高欄(こうらん)を立て周囲をめぐらす。 虹梁(こうりょう)様の柱貫で円柱を固める。屋根裏を見ると賑やかで、桁と梁で架構(がこう)する。茨垂木(いばらたるき)の下に棟と菖蒲桁(しょうぶげた)があり、柱間に中備(なかぞな)えとして竜及び竜頭鳥身の空想の動物の丸彫(まるぼ)り変形ともいえる蟇股(かえるまた)彫刻を入れている。後部の猪(い)の目形(めがた)の兎(う)ノ毛通(げどお)しで棟をかくす。また虹梁上に大瓶束(たいへいづか)を立てる。正面の兎ノ毛通しの形は鳳凰上に天女が乗る姿をしている。大棟は箱形とし、その両端に鳥ぶすま付きの鬼板を置く。総じて江戸末期寺社建築の様式を映す。(『春日井の神社』より)

祭礼当日は、この御舞台の上に大太鼓、附太鼓、鼓、笛のおはやしで、稚児や獅子舞などをして下街道を練り歩き壮麗豪華な祭礼絵巻を繰り広げたものである。

伊藤浩 市文化財保護審議会委員

郷土探訪

春日井をとおる街道7 庄内川の渡し

桜井芳昭 春日井郷土史研究会会員

江戸時代までの地図を見ると川や水路がとても大きく描かれている。これは物資の運搬にとって水運がいかに重要であったかの表れに他ならない。しかし、陸上交通の面からみれば川は大きな障害であった。橋のない時代は対岸へ行き易い所を選んで渡しがいくつかつくられていた。庄内川の渡しのうち既にふれた味鋺の渡し以外の主なものについてみてみよう。(位置は第19号の地図参照)

勝川の渡し

「かち川をわたるほど夜猶(よなお)ふかし。此川はかちわたり也。

八月の川かささぎの橋もなし

ずさども、あなつめたなどわらひののしる声に、

我は駕(かご)よりさしのぞきて

かち人の蹴あげや駕に露時雨」

と、横井也有の『内津草』(『鶉衣(うずらごろも)』安永2年・1773)にあり、庄内川を渡る下街道には橋がなかった。しかし、渇水期の秋の末から春までは仮橋を架けていた。仮橋から上がる収益は近くの村にとっては重要な収入源であったので、この権利をめぐって勝川村と瀬古村・松河戸村が享保年間に争っている。いずれも勝川村の権利が認められ、運上金5両宛年々藩へ出すことで決着している。

渡しについては「勝川船渡し一艘、自分造作、船頭四人、船駄荷十文、人六文、旱(かん)水には渉(わた)りなり。」(古義)とあり、藩からの助成はとくにないので、船頭の給金の不足分は近隣の村々が負担していた。例えば玉野村の文政元年(1818)の記録に

銀三拾匁 勝川橋船賃

同弐匁五分 山田村橋賃

同弐匁五分 入尾船橋賃

とあり、村の必要経費として庄屋を通してそれぞれの村へ納められていたことがわかる。

細野要斉は万延元年(1860)の『内津紀行』で、「内津山の祭礼を見んと妻児を携(たずさ)えて、暁(あかつき)丑みつ此より家を出づ。(中略)勝川に至れば、村夫出て、川を渡る者を負ふて銭を取る。堤上堤下に、酒肴を売る者あり、夜半の行客多きを以て也。」とにぎわっている様子を記している。

松河戸の渡し

松河戸の東雲の松あたりの浅瀬と河村を笹舟で結んでいた。渇水期には水の深い部分だけ板橋を設けて人馬を渡していたようで『名区小景』(小田切春江著、弘化4年・1847)の版画の一つに「松河戸釣人」として描かれている。

享保5年(1720)に新橋が架けられたが、勝川村の庄屋からの訴えで、「永々松河戸村ニ橋懸ケ往来致事不成」と裁定され、役人立会いの上取り払いが行われた。

昭和8年の仮橋がかかるまでは今の橋の下手に渡舟場があった。天正の小牧合戦の折りには秀吉方の三好の軍勢が多数長久手を目ざして渡河した所である。

下津尾の渡し

下津尾にあり、竜泉寺への近道であった。八田や下原から上条・関田を経て下津尾へ至る道を竜泉寺街道と呼んでいた。竜泉寺古記録には、「毎年五月十八日に熱田梵天と観音梵天の二本と神馬二匹を下津村から出して竜泉寺まで引き上げる。また、正月七日には観音堂前で下津尾村の社人が神楽祝詞をあげ五穀祭りを行う。」とある。このことから下津尾と竜泉寺は古くから関係が深かったことがわかる。

ここの渡しの川舟は舟腹の横板の枚数で二枚腹とか三腹と呼ばれ、ここは木曽川から払い下げられた二枚腹が多かったという。昭和13年頃までは竜泉寺の節分や初観音の時は特別利用客が多いので、前日に部落総出で仮橋を架け、当日は橋の通行料として片道2銭(往復3銭)を取って渡した。ここの渡しは市内で最も最近(昭和40年)まで続き、渡舟場跡には当時をしのぶ「下津尾渡し跡」の標柱が建てられている。

桜佐の渡し

水神様の石碑の前から吉根への渡し舟があった。舟頭は吉根と桜佐に一人ずつおり、岸には舟小屋があった。地元の人々からは渡し賃を取らなかったが、他所の人からは「志」だけもらっていた。舟頭には利用者の多い吉根村から年貢として米や麦が贈られた。吉根村の舟頭の親方はこの辺りでは最も権力があったようで、もめ事のある時は現場へ出向いておさめたという。

野田(吉根)の渡し

密蔵院の南の野田と吉根を結ぶ渡しで、内津道中記に挿絵がある。『東春日井郡誌』には、野田渡の古覧として、「比一帯風光甚だ美はしく、而して昔より往還の道路に属する船渡なり。天正の役、池田勝入兵を分ちて三隊となし、自ら先鋒を率ゐて大日渡を超へしとき、第二隊堀久太郎秀政は実に此処より渡河し、而して先鋒の兵と志段味に合せし舊蹟なり。」と述べている。今は吉根橋がかかっている。

大日の渡し

上大留の大日堂(禅源寺)前から上志段味への渡しで、「沿岸の風景美はしく人目を悦ばしむるに足る。」(『東春日井郡誌』)景勝の地でもあった。『尾張徇行記』の下志段味村の項にここが巡見街道の渡しとなったと述べているが、通過した村と合わないので疑問が残る。神領附近の渡しを利用したのではないだろうか。

大正13年、大留橋がかかるまで渡しが続いた。小牧合戦の折には、秀吉側の池田・森軍が渡河したところでもある。

入尾の渡し

玉野川峡谷の終わったところにあり、高蔵寺と入尾を結び、その先、水野、瀬戸方面、沓掛、下半田川から中馬南街道を木曽方面へと通じているので、古くからこの辺りの中心的な渡しであった。渡し賃を取るだけでは不足するので、周辺の村々が分担金を出して必要経費をまかなっていた。『張州府誌』には渡し附近の挿絵が大きく描かれている。

明和2年(1767)に尾張藩の御船奉行から次のような書き付けが出されている。(『僕等の愛知』尾張編所収)

- ここの渡船は13人に限って乗船させ、馬1疋田は人8人、荷物1駄は3人分、長持ち1棹(さお)は4人分、乗物1挺は4人分、挾箱1荷は1人分として渡すようにすること。

- 船に人が乗る時に、船に乗れる以上の人が押し寄せるとけが人も出るから13人よりも多い時はおだやかに船頭よりいい聞かせ、次の船まで待つようにすること。もし、聞き入れなければ何度でもことわって、決して船を出してはいけない。又船を出したからには、骨折りをいとわず客を大切に扱うようにすること。水が出たり風が強い時は乗る人を減じ、船頭をふやしてていねいに渡すこと。

- 風雨で出水した時、舟を出すかどうかは庄屋・組頭が出て許可した範囲越えないよう注意すること。

とあり、もしこの事を守らない時は船頭も庄屋もとがめを受けるものだと書いてある。危険をともなう当時の渡船であっただけに、極めてていねいに指示していたことがわかる。

明治33年に中央線の高蔵寺駅が開設されたため、瀬戸方面からの人や荷車の往来が増え、この渡しは大にぎわいとなった。このため、両岸を結ぶ鋼鉄線を張って、これと船をロープでつないで引っぱって渡す方式となり、運送量と安全性が高まったという。明治42年に鹿乗橋ができて渡しもなくなった。

岩瀬の渡し

玉野と対岸の岩瀬との間にあり、今は玉野川橋がかかっているあたりにあった。両側とも峡谷になっているため、水量の多い時は流れが早くとてもこわかったという。内津、外之原方面から水野・瀬戸や定光寺へ通じる近道であった。昭和10年頃仮橋が完成するまでは岩瀬の人が船頭をつとめていた。

以上の他にも、神領の渡し、大留の渡し、久木の渡し等は一時的には存在したと思われる。また、渡し以外のところでも状況によっては歩いて渡ったことも可成りあったと思われる。例えば、尾張藩の兵学者中山七大夫らの寛政9年(1798)3月の『定光寺紀行』では、松河戸から玉野道を東へ進み、渡しは使わず庄内川に沿って現在の城嶺橋附近で徒渡りしている。「雨しげく水かさまさり、なかなか徒渡になるべきけしきならず。(中略)小兵にもあらねど腰の際までひたせり。これを見ていずれも深くはあらじと渡りけるが、思いのほか深き所もありて、かかげし衣をぬらせしもありき。さて、あがりて身を繕ひ、木こりならでは通わざる寺中山といえるを真一文字に登りたり。」(神領町春田泰也氏提供)

庄内川に沿った村はいずれも江戸時代以前に成立した旧村である。高蔵寺の峡谷をぬけて大日渡しより西は平地となり、たびたびの洪水によって、河道の変遷がみられる地域である。庄内川の水との長い戦いの過程があったにもかかわらず渡しの位置はそれほど大きくは変化していない。これの自然条件をよく読んで渡しにふさわしい場所を選定した先人の知恵が生きているからである。

ふるさとの歴史

春日井市内の名鉄と沿線史

梶田久忠 春日井郷土史研究会会員

春日井に名鉄の駅がある。なんて聞くと、「エ!」と答える人があるかも知れない。春日井の西部に、名鉄小牧線が二子山古墳をかすめ走っている。味美・春日井・牛山・間内の駅がそれである。最近では、これら各駅周辺の人口が著しく、駅舎の改築や複線工事が着々とすすめられている。今回は、その名鉄小牧線開設のいきさつを調べてみることにした。

名鉄の設立と堀尾茂助

真っ赤なパノラマカーをシンボルカラーとして、東海中部圏に、541.3キロメートルの路線網を誇る名鉄のル-ツは、1894年(明治27)6月の愛知馬車鉄道の設立に始まる。

明治25年、時任為基氏が愛知県知事として赴任し、県参事会員、岡本清三氏に、「三都に次ぐ名古屋が多くの費用を投じて開設した、笹島街道を利用することを知らないのは恥である。一つ君が中心となって交通機関を敷設してはどうか。」と話かけられたのをきっかけに、岡本氏は、県会議長・小塚逸夫氏、県参事会員・堀尾茂助氏らと図って、県下3区間に電気軌道を敷設するよう出願することにした。

堀尾茂助氏は、文久元年(1861)9月1日現在の春日井市関田町に生まれ、県会議員、衆議院議員等を歴任し、特に農業の振興に力を尽した。早くから自由民権運動に加わり、衆議院議員に当選時は自由党に属していたが、議会に地租増徴地価修正案が提案されたのを機会に脱党し、農民側に立ち猛烈な反対運動を展開した。愛知馬車鉄道創立の際には、県会議員として、発起人の有力なメンバーとして東奔西走した。

当時、わが国には電気鉄道が開設しておらず、出願をどこが受理するのか、また、電気軌道についての知識もなかった。そこでとりあえず、愛知馬車鉄道として創立されることになり、株式の公募がなされた。しかし思うように資金が集らず、岡本氏は、京都市内の電気軌道の大澤善助氏ら京都財界の協力を求めるにいたった。大澤氏は、「馬車鉄道の設置を整えてから、電気鉄道に変更するのは、無駄な出費になるから、最初から電気鉄道として設立せよ。」と勧め、ついに京都側が2,800株を引き受け、資本金25万円で馬車鉄道を電気鉄道に変更し、一度も馬車鉄道を走らせることなく、明治29年6月19日、名古屋電気銕道と社名を変え、認可設立された。

明治31年5月6日、名古屋の笹島から県庁前まで2.2キロメートルの間に、わが国2番目の電車が走った。

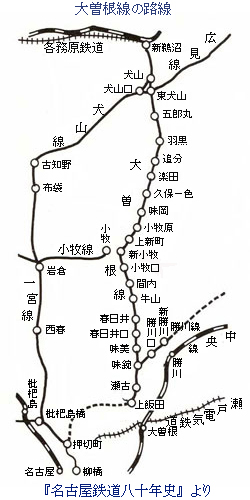

旧小牧線、大曽根線と勝川線

当初、名古屋鉄道で小牧線というと旧岩倉線のことであり、現在の小牧線は大曽根線と呼ばれていた。

大曽根線の計画は当初名古屋鉄道のものではなかった。名古屋市内、上飯田~小牧間と勝川~坂下間に鉄道敷設の免許を得ていた城北電気鉄道(資本金150万円)と、小牧~犬山間の鉄道を敷設しようとしていた尾北鉄道(資本金50万円)は、名古屋鉄道と関係なく計画していたが、その後両者とも経営の援助を申し入れたため、一部株式が引き受けられ、役員も派遣され傘下に入っていた。昭和4年、城北電気鉄道と尾北鉄道を買収し、資本金1,043万円となった名古屋鉄道は、両者の敷設権を受け継ぎ、上飯田~犬山間、味鋺~新勝川間の工事に着手した。買収したものの尾北鉄道の一部が工事に着手していた程度で、用地買収のすすんでない区間もあり、引き続き用地買収と敷設工事がすすめられた。

昭和6年2月11日、上飯田~新小牧間9.7キロメートル及び味鋺~新勝川間2.1キロメートルを、4月29日、新小牧~犬山間10.9キロメートルがいずれも営業開始した。上飯田~犬山間を大曽根線と呼び、味鋺~新勝川間を勝川線といった。大曽根線建設のころは、バスがしだいに発展してきた時代でもあったので、一時はバスの専用道路にする案もあったが、主務省が認めなかったので、建設費が経済的でもあり、実用期にはいっていたガソリンカー10両(開業当時は8両)を使用した。城北鉄道から引き継いだ免許線のうち、押切町~大曽根間、勝川~坂下間は工事施行期間が経過し、6年2月免許を失効した。大曽根~坂下間は地元の要望が強く、もともと、城北鉄道時の計画では、名古屋市西区押切町(後に名古屋駅前まで計画)から、岐阜県可児郡豊岡町(中央線多治見駅付近)に至る35キロメートルであったので、この計画路線にほぼ並行していたバスの営業権を譲り受け、6年4月からバス運行を開始した。押切町~大曽根間は失効したが、これに替えて、東大曽根~上飯田間の軌道敷設を申請し6年2月に認可された。

大曽根線の建設工事とガソリンカー

大曽根線の工事は、昭和4年頃から始まり、昭和6年に完成した。線路を敷く道床をつくるために庄内川から砂利や砂をトロッコにて運んだ。エンジン付きのけん引車のあとに、10~15両ほどつなぎ、春日井附近まで運ばれた。駅の数は現在と異なり、上飯田~春日井間に上飯田・瀬古・味鋺・味美・春日井口・春日井が設けられた。線路の敷設が終ると次にガソリンカーが運ばれた。ガソリンカーは国鉄勝川駅までは中央線で運ばれ、国鉄勝川駅から現在の国道19号線を横ぎり、19号バイパスとの交差点の少し西あたりに設けられた新勝川駅まで、道路の中央部分に仮の線路を敷設し、ガソリンカーをジャッキを使ってのせ、みんなで押して運んだという。

ガソリンカーはあずき色をしており、現在の大型バスぐらいの大きさであった。運転は、自動車の運転と似ており、前と後ろに運転席があり、エンジンは床下にあった。エンジンからチェーンが車輪につながっており、車輪は4つついていただけであった。座席はロングシートで、両側に1本ずつ長くつながっていた。これに人がいっぱい乗って走ると、三階橋の坂などは登れなくなり、一度上飯田までバックをして勢いをつけ、エンジンをふかしてやっと登ったという。

現在の味美駅は、2本しかホームがないが、昔は3本あり、電車のすれちがいができたのも味美と味鋺だけであった。料金も、味美~上飯田間が10銭で、現在の130円と比べると1,300分の1にあたる。このガソリンカーは、今からみれば性能が低いものであっても、当時としては花形であった。しかし、大曽根線は沿線に大きな都市もなく、地理的にも恵まれない線であり、臨時に蒸気列車を運転したこともあったが、業績が振わず、貨物運輸もきわめて少量であり、収支もつぐなわず、10年11月には貨物取扱を廃止した。

味鋺から分岐し新勝川に至る勝川線は単線2.1キロメートルの営業線であったが、1時間に1往復の車内にお客が数人であった。そこで、会社のバス路線、坂下線で十分に足る輸送量であったので、11年4月に営業を休止し、翌年2月、これを廃止した。市内惣中町にプラットホーム跡が昭和50年頃まで残っていた。

駒止の小牧駅と鷹来線

大曽根線(今の小牧線)の新小牧駅と小牧線(大正11年開通岩倉線)の小牧駅との間は、町をはさんで約400メートルほど離れていた。尾北鉄道時代に両線連絡の敷設免許を得ていたが、昭和12年10月起業を廃止した。戦時となって小牧の東南方にある陸軍鷹来工廠へ通勤する工員輸送対策として、小牧線と大曽根線の連絡実施が強く要請された。

昭和20年4月、再び工事施行認可を受け、突貫工事により、5月1日、小牧線を新小牧へ乗り入れ開通をみた。この時、小牧線の小牧を廃止し、新小牧を小牧と改めた。鷹来工廠に通ずる新小牧~鷹来間4.4キロメートルの軌道敷設は、18年10月認可を得て20年着工し、8月にはほぼ路盤ができて軌道敷設の段階となったが、終戦とともに鷹来線は中絶した。

小牧~上飯田の電化は、昭和17年(1942)であった。運転保安方式は、従来票券開そく式であったが、小牧~豊山間3.0キロメートルに29年9月から、CTC(列車集中制御装置)を実施した。小牧駅に設けた集中制御盤で全線の場内信号機を制御するもので、運転保安度が著しく向上した。ちなみに上飯田~犬山間20.6キロメートルのCTC化が完成したのは、31年2月であった。戦後、小牧線が岩倉線、大曽根線が小牧線と呼ばれるようになったが、岩倉線は自動車の発達により、昭和39年4月に廃止され、バスで代行されるようになった。

郷土のむかし

昔の履物

上田楽町 長谷川安

藁打石と横槌――春日井の農家には往昔、どこの家にも大きくて表面が丸く平らで、いうならば大きなボールを上から押さえ付け平たくしたような石が藁(わら)細工の作業場の一隅(納屋とか土間とか)にどかんと据(す)えられていて、樫(かし)の木で作った横槌(よこんぼ)が側に置いてあるのが普通であった。

豊葦原(とよあしはら)の瑞穂(みずほ)の国で藁ほどに農家の必需品として利用された資材はまたとあるまい。縄、菰(こも)、俵(たわら)、莚(むしろ)、びく、もっこ、苞(つと)、屋根、囲い、肥料そして履物等々、数え切れない程だが、それらの細工の第一歩は概ね縄をなうことから始まる。縄をなうときは、藁を藁打石に乗せ、横槌で打って柔らかくしてからなう。藁草履でも草鞋(わらじ)でもその他の細工物でも、まず基本は、そのものの骨格をなす細縄をなうことから始まり、その縄の間を編んだり、しばったり、束ねたりして藁細工が進められるのである。

草履と草鞋――この地方の藁草履ほど昔から日常多く使用された履物は他に無いであろう。従って農家のほとんどは藁草履や草鞋を自家で作り、余ったり、草履作りの上手な人の製品は、雑貨屋や旅人が一服するような茶店に吊されていたりした。私の記憶によると、昭和の中頃まで藁草履は、農家のみでなく、様々な面に使用された。

私達大正時代の子供は、天気が良い限り小学校へ通うとき、両親や祖父母の作ってくれた藁草履をはいて行った。藁草履の鼻緒のすげ方に二色あって、両方から出て来る鼻緒を前できちんと結んできりっと断つ。すると、とんぼがとまっているようにちょっと粋な形に出来上がり、「とんぼぢょり」と呼んでいた。また、学校などでは目印にもなるし、補強にもなるからというのであろう、藁の間に木綿や麻の布切れをところどころに入れて作ったものもあったし、自分の家に竹やぶがある家では、筍(たけのこ)の生長する頃竹の皮を拾っておいて、藁の代わりに竹の皮を使った草履も作った。これは少し上等の品とされ、藁のものより品も良く、持ちも良かった。私も少年の頃小牧や鳥居松の町へ買物に行くときや、父母のお使いに行くときなどにはそれを履いて行った。

藁草履は、今は何から何まで機械化されてしまって状況が一変したが、農家の田植とか田草取りには欠かせない便利な履物で、水田に入るところですっとぬぎ、田から上った泥足のまま草履をはき水ですすげば何の雑作もなく足も草履も一度に洗える。(後にゴム草履が出現してこれに替わり、海水浴などにも使われている。)

昭和35年頃からいわゆる高度成長の波に乗って学校にも体育館や講堂が出来、町には公民館なども出来た。しかし現今のようにスリッパを備えることが色々の事情で出来ない。しかも油引きの縁なので上草履なしではいられない。一時捨てて顧みられなかった藁草履や竹の皮草履がかなり広く使われたことは記憶に新しい。

また、竹の皮草履の特殊なものとして、便所の上ばきに太い鼻緒のものがかなり長い間使用されたことも記録にとどめておきたい。

麻裏草履――というものが私の少年時代には相当長期間(ゴム底ズックの運動靴が重宝な履物として時代を席捲(けん)するまで)藁草履に代わって用いられた。もとより太平洋戦争前までのことである。麻裏草履は、読んで字ののごとく麻ひもを平たく編んだものが畳表に使う藺(い)草や竹皮で作った表に縫いつけてあり、男のは白か黒、女のは赤か花模様の鼻緒がすげてある。自転車が普及し、使用不能となったタイヤの廃品が麻に代わってからは、藁草履とはちがって、持ちも良いし、体裁も良し、道路が少々濡れていても平気だし、値段も手頃だったので、盆、正月の贈答用にも多く使われた。特に春日井地方では、嫁の実家の両親から嫁いだ先の孫へ、盆などは子供用扇子(せんす)もそれぞれに添えて贈ったもので、受ける方の子供達は盆が来たらその草履をおろして「アサブラ」「アサブラ」と小踊りして履き、母が心入れの浴衣に兵児帯(へこおび)をしめ、男児などはもらった扇子を刀かなんぞのように帯にぶち込み、意気揚々と母の実家に出かけたり、友達同士遊んだりしたものだ。

雪駄(せった)という大人の履物は、私もはいたことがあって懐しいが、竹皮草履の裏に牛革を張りつけたもので、千利休の創意と言う。後には踵(かかと)に金具がつけられた。私が用いてちょっと好(い)い気になっていたのは、チャラチャラと音のするそれであったが、どちらかといえば粋向の履物だ。今も茶人、神官、僧侶などに使われているかと思う。

草鞋――藁で足形に編み、爪先にある2本の鼻緒を左右の縁と後端の乳(ち)とに通し、足に結びつける履物で、現代の婦人靴のサンダルにほとんど同じ型のものがある。ずっと昔からあるもので、ずっと昔からあるもので、いにしえの文学にも、『去来抄』に「なくなくも小さきわらじもとめかね」、『柳樽』6に、「草鞋食(わらじくい)(足のマメ)までは能因気がつかず」とかがある。「草鞋親(わらじおや)」(郷里を離れた地での保証人のこと)「草鞋掛」「草鞋銭」(わらじの代価程の銭の意から僅かの旅費)「草鞋を脱ぐ」「草鞋を穿(は)く」などの慣用語がものがたるようにわらじは昔の旅の代名詞であり、使われた歴史も長かったようである。

私の小学6年生の時(大正6年)の修学旅行は、伊勢参宮であった。教師も生徒も男は草鞋、女はいつけ草履で朝熊山に登ったことを今でも覚えている。

思えば、この2年後には、ゴム長靴・ゴム雨靴が出まわり、草履もゴムの時代になった。

下駄――どこの家にも下駄箱がある。ところが現代では、中を拝見すると靴箱といった方が適当な家もあって、下駄は幼児の塗り下駄のみという家が少なくない。それでも下駄箱と呼ぶ。学校などでも靴かスリッパしか入っていないのに靴箱と言わないで下駄箱という。事程左様に古い時代から長い間、下駄のお世話になったということの名残であろうか。下駄の台の材料は、桐、ねず、柳などであり、桐が最高で、柾目(まさめ)もあれば板目(いため)もある。男性用はほとんど白木だが、女性用のは白木もあれば塗りもある。和服を着ていて客を送らなくてはならぬときなどのため、私は今も玄関に男性用桐下駄一足を置いている。50有何年来のしきたりである。

また、堂島下駄といって、桐台のくり歯で表を鉄鋲(びょう)で打ちつけた上等の下駄は、今は使っていないが50幾年の昔、紋付羽織袴の折、履いた思い出がある。恐らく現今の風俗には生活様式の変化から用いる人はまずいないであろうが、大阪堂島の相場師の履いたものが全国に広がったというだけに贅沢な下駄であった。

女性用の下駄といえば、今も昔も変わりなく、下駄箱に一杯つまっている家も多々あろうと想像する。白木のもあれば色塗りのものも様々ある。急の弔事の場合を考えて、黒い鼻緒をすげた黒塗りの下駄は喪の和服用のものだ。草履も同じようなこしらえのものもあるが、当世は喪服も洋装が多くなって黒靴に変わりつつある。

唄の文句にあるように「丹塗桐下駄素足に履いてよ、二の字二の字の下駄の跡」とちょいと気分が出るようなのはしまわれていても気持が良い。下駄は普通、木をくり抜いて歯を作りつけ、鼻緒をすげたものだが、下駄に歯を取りつけ、歯がすり減れば歯を入れかえるという日和下駄というものがあり、少し上等なものは畳表をつけ、薄歯を入れた婦人用のもので、浅い爪掛(つまかけ)をつけて用いる晴雨兼用の東(あずま)下駄というものもあった。また、雨の日専用の高足駄(高下駄)は、日和下駄の2倍もあろうという高い歯を入れた下駄で、外出用には爪掛がつけられていた。春雨の日、男女共盛装してこれを履き、高くなった背たけに蛇の目かさをさしてすらりと立った姿は何とも粋で、ロマンスの中の2人を思わせた。

ほう歯下駄――というのは、旧制高等学校などの学生がバンカラぶりを発揮した木履で、青年学徒が質実剛健振るには全く恰好(かっこう)のしろもので、桐のでんぼうな胴体、部厚いほう歯、黒い別珍の太い丈夫な鼻緒の下駄であった。

歯を入れた下駄は、時々歯を入れ替えて使用したので、下駄の歯入れ屋という商売人が「下駄の歯入れーッ」と叫んで、下駄の歯や修理道具を箱に入れ、天秤棒で担って家々を廻ってくれた。不遇時代、「下駄歯科病院」と銘打って下駄の歯入れをやり、後に代議士になった人もある程に、唇歯(しんし)輔車(ほしゃ)の関係が相当長く続いた。革靴やゴム靴、ゴム草履の使用が盛んになると共に、歯の入った下駄の使用も歯入れ屋さんもいつの間にか少なくなってしまい、藁で作った草履や草鞋も同じ運命をたどることになり、履物の歴史は一大転換期を迎え、今や遠い昔物語りの素材となってしまった。

革靴――明治の新時代外国との交渉が多くなると共に、官吏、軍人、警察官、学生などは、洋服の着用と共に革靴の使用が多くなり、女性の服装もいわゆる鹿鳴館時代を一つの契機として革靴が用いられるようになった。学生も男子は制服制帽に黒革靴が一般となり、女子学生も大正から昭和の初期にかけて、和服に海老茶の袴、黒靴下に黒い革靴の短靴(ローヒール)という和洋折衷の服装が制服として用いられるようになった。やがて一般の人も若い人々は、洋服の普及と共に革靴の使用が多くなった。

ここに私自信の靴についての体験を一挿(そう)話として記せば、私が高等小学校2年の大正10年、四日市に入港の軍艦「長門」を見学することになったとき、「履物は靴に限る」ということで、両親は革靴にするか当時出廻り始めたゴム靴にするかと詮(せん)議した結果、どうせ買うなら思い切って革靴にしようと買ってもらった靴を薩摩絣(かすり)に小倉の袴の下に履き込んで出かけた。私の同級生では誰も持っていなかったので、少々照れ臭さを感じながらも得意になって出かけたことをおぼえている。

当地方ではこの時分から大人子供の区別なくゴム靴が急速に全盛時代を迎え、それと共に革靴も漸時用いられ始めた。私は師範学校へ進み、やがて軍隊生活を経て教育への道をたどったので以後長い間革靴の世話になったが、革靴は踵が減ると踵革を打ち、半張革がすり減ると半張革を打ち、要所要所に金物を打つ。補強は万全で長くもつが、重くなるのと凍った個所や階段で滑って転ぶこともあって、注意していなくてはならない不便さもあった。

しかし大戦中、特に戦後はそうでもして一足きりの靴をどうもたせるかに苦心したもので、高校生などは靴も運動靴もないので、農家へ配給になった地下足袋で通学したものであり、小中学生など運動靴の配給があるにはあったが、絶対数が足りないので学校での体育なども草履時代のようにほとんど跣(はだし)、傷めば家庭で繕うというように苦心したものであった。学校教師にも配給はあるにはあったが、数が足りないので下駄ばき通勤もやむを得ないことであった。

戦後、幸いにして我が国の割に早い復興、更に高度成長、技術革新の波に乗って、やがて大人の靴は靴の製造過程が変わったために男女共に底に半張革を張ったり、踵革を打ったりということはなくなり、一般大衆の靴修理ということもなくなり、いわばはき捨て時代という勿体ない時代を迎え、青少年は体育、スポーツの隆盛との関連もあって、おしなべて運動靴一てんばりというようになった。

みんなの広場

市民文化センター考古展示場を見学して

市立知多中学校1年 伊東美博

ぼくは夏やすみの社会科の自由課題レポートを作るために、市民文化センターの考古展示場へ行きました。学校で習った古墳時代のころの春日井がどんなだったか知りたかったからです。

考古の展示場には、春日井の古墳のことがいろいろ書いてあったり、写真がかざってあったりしました。びっくりしたのは古墳の中がのぞけるようになっている大きなはこがあったことです。のぞいてみると、青い光の中に昔の人の遺体があって、そのまわりには武器や埴輪がおいてあるのです。ぼくはこれを見て古墳の内部が一目でわかった気がしました。

「春日井の古墳は出川の大塚古墳が4世紀後半で一番古く、このころ大和朝廷の勢力下に春日井も入っていた」と説明が書いてありました。ぼくは春日井がこんなに早くさかえていたと思わなかったので感心しました。

大塚古墳の副葬品の銅鏡(くわしく言うと三角縁(さんかくぶち)獣文帯(じゅうもんたい)三神(さんしん)三獣鏡(さんじゅうきょう))の写真があり、それにずいぶんごちゃごちゃ手のこんだもようがついていました。勝川の南東山古墳は5世紀末の古墳で、須恵器と円筒埴輪がみつかったそうです。ぼくはこのあたりには勢力の強い人がだいぶんいたんじゃないかと思いました。

展示場には、市内で最も大きい二子山古墳(全長94メートル)のも型や土師器(はじき)・須恵器(すえき)・金環(きんかん)・鉄鏃(てつぞく)(矢の先)・刀子(とうす)など発掘でみつかったものがならべてありました。

説明してある地図で数えてみると、春日井は古墳が34、窯あとが13、その他の遺跡が7もありました。一見なにもないようでも、今ぼくたちが住んでいるところに聞いたこともない古墳や遺跡がたくさんあるのでびっくりしました。

昔の人のくらしはどんなだったのでしょう。古墳をつくるのに大ぜいの人がぎせいになっただろうし、須恵器などは土をうまく型どったり高熱で焼いたりするのはそうとうやりこまないとだめだったと思いました。古墳から出てくる鉄鏃や直刀(ちょくとう)は敵をやっつけるためのものだったのでしょうか。そのころの戦争はどんなだったのでしょうか。

ぼくは、ここの資料を見てもっと古墳時代のことが知りたくなりました。

お知らせ

『春日井の神社』発売中

市内の神社55社について個別に紹介した図書『春日井の神社』が発売され好評である。

執筆は、市文化財保護審議会委員らで作っている春日井郷土史研究会があたった。内容は会員が聞きとりしてまとめた「村の鎮守」の口碑のほか、由緒、文化財、習俗、伝説、芸能など多岐にわたっている。また関係祭神名録が付録にしてあり、各社の神の来歴・特質などがわかるようにしてあるのも面白い試みである。

A5判130頁、定価900円で市内の郷土誌かすがい配布協力書店で発売中

「郷土誌かすがい」配布書店

本誌は3月、6月、9月、12月末頃に下記の書店で無料で受け取れます。

冊子取扱所

伊藤書店本店(鳥居松町6)

伊藤書店本店 藤山台店(藤山台)

伊藤書店本店 西武店(六軒屋町東丘)

伊藤書店本店 清水屋店(鳥居松町5)

ヒラノ正和堂書店(高蔵寺町4)

ヒラノ正和堂書店 サンマルシェ店(中央台2)

陶文堂書店(中央台5)

寺沢書店(坂下町3)

秀才堂書店(神領町)

上条文庫(上条町1)

春日井書房(八事町2)

文昌堂書店(旭町2)

三洋堂勝川店(勝川町7)

三洋堂勝川店 高蔵寺店(高蔵寺町2)

純正堂書店(松新町1)

鈴木書店(味美白山町1)

石黒文化堂書店(西本町1)

水野書店(町屋町)

日本書房(白山町)

ブックス カエル(気噴町北)

発行元

昭和58年9月15日発行(年4回発行)

発行所 春日井市教育委員会社会教育課