郷土誌かすがい 第16号

昭和57年9月15日発行 第16号 ホームページ版

絹本着色 仁済宗恕(じんさいそうにょ)の像

(市指定有形文化財) 上条町 泰岳寺

泰岳寺は旧上条村の豪族林彦右衛門重緒が文明18年(1486)に同族の仁済宗恕を招いて開いた臨済宗の古い寺で、ここに開山の仁済宗恕の頂相(ちんそう)が伝えられている。

開山仁済宗恕は現在の美濃加茂市の出身で京都の紫野大徳寺に住したことがある。永正16年(1519)85歳で寂して美濃加茂市瑞林寺に葬られ、後に本覚霊照禅師の勅諡を賜った程の高僧である。

寛衣(かんえ)を着けて上に袈裟(けさ)をかけ、手に竹箆(しっぺ)を持ち、座具を敷き、曲彔(きょくろく)(禅宗の僧が掛ける腰掛)に座る禅宗高僧の肖像画――頂相で、代赭(たいしゃ)、朱、群青等の絵の具を用い、曲彔は竜、袈裟は蓮華、座具は鳳凰(ほうおう)の文様を画く。描線は自在で衣褶は抑揚があり、質感がでている。上部に寂年の前年に当たる永正15年(1518)に求めに応じて自賛している。これを掲げると、「永正十五戊寅霜月吉日前大徳寺仁済野納書之」とある。

市内には、これ程古く由緒ある頂相は他にない。惜しいことに修補が甚しい。

梶藤義男 市文化財保護審議会委員

郷土探訪

春日井をとおる街道 木曽街道3

櫻井芳昭 春日井郷土史研究会会員

木曽街道に沿って(続)

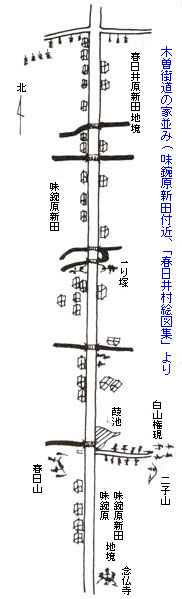

味鋺原新田村は標高10メートルの味鋺原を中心に広がり、この辺りは二子山、春日山、白山の古墳を初め、多くの古墳がある。このことから5世紀頃からこの地方を支配する有力な豪族の拠点になっていた地域であると考えられる。しかし、この村が新田村として成立するのは鍬立のあった承応元年(1652)頃である。新木津用水の開削により、味鋺村及び海西郡、海東郡、知多郡、可児郡などの遠方からの移住者によって開拓がすすめられた。

尾張藩士の朝日定右衛門重章は、日記である『鸚鵡籠中記』の元禄5年(1693)の入鹿紀行の中ほどで次のように記している。

草塘漸歩而松挟街衢 又不知其幾千万数

春日井之曠野今者名而巳有多成田畠

道端3間2尺、西脇に高さ3尺の土手を築いて埴えた松も順調に成長し、立派な街道としての様相を呈しているさまがうかがえる。現在の環状2号線の土手つくりが、昔の街道と似ており興味をひかれる。また、藩の積極的な街道周辺の振興政策による各地からの移住者を中心とする開拓によって、田畠が増え、集落が形成されていった様子がうかがえる。また、尾張名所図会の説明にも、「味鋺原、勝川原などの曠野のかや原なりしが年を追うて畠に墾り田につくりて、五穀を生(おぼ)し、村里となれり。」とあり、用水の整備によって新田が拡大していったことがわかる。

徇行記には「此新田内小牧街道長四百六十三間半、右橋四ケ所長四尺巾一丈同長四尺五寸巾八尺大道奉行主宰ス」、「細民多キ中ニモ農商ヲ兼タル富有ノ者モ入交リ、質屋四戸酒屋一戸又農商ヲ兼タル者モ七八戸アリ」とある。弘化四年(1846)の村絵図を見ると家は木曽街道に沿って村の戸数の半分近くが建っている。この様子を尾張名所図会では、「農家長く軒をならべたるが町屋のごとし。」と述べている。これは街道が先に完成し、後に開拓農民が各地から移動してきたため、交通の便の良い位置に集落が集積したのであろう。そして、街道との関係が強いことから商業を兼ねる農家や新田の拡大、生産力の向上によって富有の農家も誕生したものと思われる。この村の庄屋を長くつとめ、藩主の休息所ともなっていた丹羽家はこの地方を代表する地主であった。

春日山古墳のすぐ東の立石(たていし)(現中新町)の街道沿いの豊場常念寺へ通じる根釈迦道の所に、高さ1.8メートルのすばらしい道標があり、参詣者の道しるべになっていた。表には三国伝来釈迦如来とあり、裏には天保7年(1836)丙申2月15日と刻まれている。現在は春日山公園の一角に移されている。

さらに北へ進むと現在の西本町十字路南西側に一里塚がある。「旧稲置街道味鋺原新田一里塚跡」の石柱が建てられている。また、この辺りは、旧地名の小字名として「一里塚」という名称が残り、古老には知る人が多い。一里塚は江戸時代の絵図には、街道の両側にそれぞれ土盛りされたまんじゅう型の塚があり、塚上には大きな榎(えのき)が植えられており、そのもとに秋葉大権現、津島社なども祀ってあった。そして、子供の遊び場やお籠りの場になっていたが、昭和8年以降の2度にわたる道路拡張で取りこわされてしまった。

木曽街道の一里塚はこの他に東志賀(名古屋市北区)、藤塚(小牧市岩崎)、新地の坂(犬山市善師野)にあったが、いずれも原形をとどめていない。また、清水御門から5里の位置を示す五里塚が楽田追分からすぐの楽田公民館脇にあり、現在は石柱にそのなごりをとどめている。

次の春日井原新田地域は木曽街道が開通する以前はほとんど無人の荒野であった。元和9年(1623)の街道竣工翌年に街道沿いの下屋敷へ安藤・小川の両家が如意村より移住して開拓を始めた。そして、寛永11年(1634)の入鹿用水の開さく以後漸次開拓も進められ、寛文4年(1664)の新木津用水の開通により急速に開けていった。

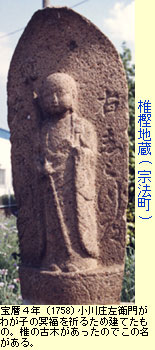

徇行記に、「小牧街道南北十二町カカレリ、民戸両面ニ建ナラビ、又東西ニモ散在セリ。」とあり街道沿いに集落が多かったことが読み取れる。下屋敷は下街道との連絡路である勝川道との追分になっている。ここには道標となる地蔵が今でも建っており、近在の人が供える花でいつも飾られている。

ここから少し北へ行った所に松並木のなごりのある高い松が1本残っていたが、昭和56年についに枯れてしまったのは本当に残念であった。できることなら、現在も両側が田畑のところで、往時のように土手を築き、松並木をたとえ50メートルでもよいから復元できないものだろうか。

さらに進むと、穂麦坂と呼ばれるゆるやかな坂にさしかかる。坂の中腹の東側に正念寺(中町)という浄土宗の寺があり、この境内に芭蕉の句碑が建っている。高さ70センチメートルの自然石に

来與(いざともに)穂麦喰(くらは)ん草枕

と刻まれている。この句は芭蕉が熱田を訪れた時の作で「野ざらし紀行」にあり、貞享2年(1685)の作といわれている。芭蕉がこの地に宿泊して詠んだ句という説もあるが否定的な見解も多い。

坂を登ると上原(うわはら)といい小牧原へと続く平坦地へ出る。近くに小牧山を望むことができ、元小牧から移された小牧宿も目前である。

明治22年測図の陸地測量部発行の地形図をみると、松並木がはっきり読み取れるのは、勝川道と合する宗法、七ツ割、上之町から南外山村、北外山村にかけてである。

牛山新田の稲垣万右衛門さん(明治21年生)は街道についての思い出を次のように語してみえた。(昭和53年3月)

成瀬街道(木曽街道の呼び名)にはひとかかえもある松が両側の土手にずうっと続いていた。中には三かかえもある松もあった。雪が降るときに街道を歩いていても、松の枝が両側から張り出していたので雪にかかることはなかった。

大正5年頃、60銭の日当で松並木の切り倒しと土手くずしに出たことがあった。これは松が大きくなるとその陰が大きくなって、米のできが悪くなるので、農家は松を切ることには賛成であった。また、昭和の中頃から道を拡げるために松の根元まで土手をけずったため、枯れる松も出てくるし、土手の土もだんだん崩れて少なくなっていった、今は春日寺のところに1本残っているだけである。

おばあさんに聞いた話だが犬山城主のお通りの時には、小牧宿は由緒ある町なので通り抜けるだけではいけないというので、小牧御殿の茶室で小休止した後、行列の中の人が踊りなどの芸をやって町の人々に見せてから犬山へ向かわれるのがならわしであった。だから、この日は近在の人が見物に集まって街道の両側は大にぎわいであったという。

下街道との争い

名古屋から木曽へ通ずる街道で競合するのが木曽街道と下街道である。両方を比較すると木曽街道の方が距離が4里長く、地形もけわしい所が多い。その上、一宿継ぎのため荷いたみが多く、日数がかかり運賃も高い。だから商人荷物にとっては不利な条件が多かったので、木曽街道を避ける場合が多かった。これに対して、木曽街道筋の問屋は公道であることを政治的に活用して、下街道商人荷物通行禁止令を出してもらうよう藩に訴え出て、これがいずれも認められる。詳細は「庶民の道・下街道」(春日井市教育委員会昭和51年刊)にゆずるが、この禁止令のききめは一時的であったようだ。江戸時代は幕府や尾張藩の方針であれば無理も道理もひっこむ一面もあったが、経済的にも不利で不便な木曽街道を政治力で繁栄させることはできなかった。裁決では有利な内容であっても現実には公用貨客を優先し、これを無料で運び、費用を公費と農民の負担(助郷)、私用貨客からの利益で運用しようとしたところに基本的な無理があった。幕末になるに従ってこの矛盾が顕在化したため、公道である木曽街道の宿駅は衰微を余儀なくされた。

| 年代 | 木曽街道筋からの訴え | 尾張藩の裁決 |

|---|---|---|

| 寛永元年 (1624) |

木曽街道・中山道の宿がある7村から下街道の商荷物通行禁止を訴える。 | ア、下街道問屋による継立輸送禁止 イ、手馬輸送は認める ウ、明知街道の通行は自由 |

| 慶安4年 (1651) |

木曽街道3宿・中山道5宿の問屋から下街道の商荷物差し止めを訴える。 | ア~ウ 上に同じ エ、中馬による付通しは下街道は禁止。 中山道は口銭を払えば許す |

| 元禄2年 (1689) |

両街道の問屋8宿から三たび下街道の商荷物通行禁止を訴える。 | アは上に同じ 但し、尾張藩の御用継立に限り認める イ、手馬輸送禁止 |

| 寛政8年 (1796) |

両街道の問屋、四たび訴える。 | ア・イは上に同じ ウ、尾張藩士の下街道通行禁止。 但し、山村氏、千村氏は例外 |

| 天保年間 (1830~43) |

木曽街道善師野宿の問屋から宿困窮につき、御救金下付嘆願。 | 慶応2年の藩からの助成金は162両4分と銀16匁4分 |

ふるさとの歴史

近世の村(5)―村の生活(2)

安藤慶一郎 金城学院大学教授

祭り

小地域社会の生活上の心意的シンボルは、なんといっても氏神社であり、その祭礼である。したがって、ムラの生活が、一体となって充実していた段階では、氏神の祭りは慣例にそって盛大に行われていたはずである。江戸時代の百姓の日常生活は、支配者からの「条目」によって制約され、そのうえ重い年貢や度々の凶作によって痛めつけられ、楽しみといえば、盆・正月、祭りぐらいであった。

ムラの祭りにどんなものがあったか、文政12年(1829)、玉野村の神主から水野代官へ差し出した文書によってみると、この村には次のような祭りがあった。

五社大明神祭礼、九月十九日 神楽・湯立・馬之塔(三疋)・棒之手

天王祭礼、六月十五日 桃灯(堤燈)山

金毘羅祭礼、三月十日 休日 十月十八日 休日

氏神さんの秋の祭礼が一番盛大であったのは、この玉野村でも同様である。「湯立」神事は、今日ではもはや見られない。「オマント」(馬ノ塔)や「棒ノ手」も、ムラが農業を生活基盤としなくなった現在、かつての姿を失っている。

ところによって多少のちがいはあったが、玉野村の祭りの様子は、尾張一帯にみられたものである。祭りに着用する衣裳も、今日から想像するほど華美なものでなかった。下原村、氏神稲荷大明神の祭礼(旧暦8月26日)には、馬ノ塔のほかに「笹踊り」が行われていたが、祭りの際には、代官所にその許可を求めねばならなかったようである。踊りの由来、衣類着付などについて申し述べた文書があるが、それによると、「地木綿赤根染懸染或ハ手絞リ繕衣等」で踊り、きらびやかな衣裳は用いなかった様子がみうけられる。笹踊りがどんなものであったか、一時的なものであったか、今となっては知る由もない。「諸記録留書」には、この踊りの由来についても若干触れているので、参考までに書抜いておこう。

「・・・右笹踊り仕候義ハ、往古村方ふと疫病流行仕り、日毎ニ病死人出来、一統心細程之祈祷仕候ヘ共、退キ不申迷惑仕候処、村方若キ者ふと心付キ氏神へ立願を込、早速あらハ、己後笹踊リ奉納可仕祈候処、早速しずまり難渋相逃レ、よって年々若キ者共、笹持踊り奉納仕候義ニ御座候、尤着類等之義ハ、地木綿赤根染懸染或ハ手絞リ繕衣等にて踊り付、着類等一切相用不申、聊目立候義ニハ無御座候……」

南下原(村落の形態はととのっていたが行政的な一村ではなかった。下原村付属のムラ)の氏神八幡宮でも、祭りには湯立・神楽・鈴ノ舞・馬ノ塔・笹踊りを行うのを通例としていたが、笹踊りだけは、「御触も御座候ニ付……当年より隔年ニ」していたようである。

こういった、いわばはれがましい祭りとは別に、こまごまとした小祭も、氏神社を中心として執行され、ムラの生活の安全が祈願されてきた。南下原の「年中諸事祈祷」の様子を書上写(弘化4年・1847年、「小田切伝之丞様より尾張志御用ニ付社人より書上」)によると、氏神祭礼以外にも種々な神事が行われていた。かいつまんで述べると、およそ次のようである。

2月初午、祈年祭

2月7日(11月7日)、山ノ神の祭り

3月10日、金毘羅社(氏神末社)の祭り

4月初卯ノ日、三社神社神事

5月中3日前、八竜社神事

6月朔日、冨士社神事

6月25日、氏神社境内にて名越神事

8月25日夜、氏神八幡宮社神事、神楽・湯立

8月26日当氏神社神事、神楽・湯立

8月26日、稲荷社(下原村氏神社)奥院神事、神楽・湯立

9月5日、氏神社上祭(あげまつり)神事、神楽・湯立

10月10日、金毘羅神神事

11月寅中ノ日、氏神社新嘗祭

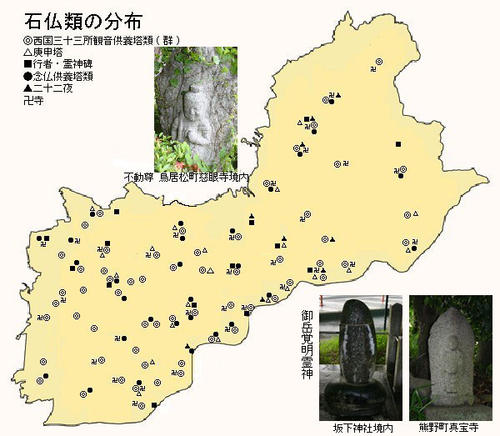

信仰と講

江戸時代になって、ムラの生活がととのってくると、神社や寺院とは別に、民間信仰が流布し、いろいろな堂や小祠が造立され、精神生活の拠点となった。人々はこうした場所を中心として、親睦を重ね、生活のうるおいとした。「寛文覚書」によると、観音堂4、薬師堂6、庚申堂3、阿弥陀堂3、大日堂1の分布がみられる。これが「徇行記」の段階になると、観音堂10、薬師堂7、庚申堂2、阿弥陀堂2、地蔵堂2、十王堂2、大日堂1となり、ムラの進展状況がわかる。

近世を通じて講関係で一番よく組織されたのは、なんといっても念仏講であろう。石仏群のなかでも念仏供養塔がいちばん顕著である。この供養塔は、念仏信仰によって結成された小集団、つまり「念仏講中」によって造立されたのである。講組織の普及が活発になったのは、これらの塔類をみる限りでは、江戸中期以降のようである。

念仏信仰とともに、人々に親しみ深いのは観音信仰である。観音講中によって造立された石仏も多い。なかでも、西国観音信仰に結びつく西国三十三所順拝供養塔は顕著である。観音講のなかには、馬頭観音の信仰も根強い。荷物の輸送に馬背や馬車が利用された時代の産物である。石仏馬頭観音が数多く発見されるのは、それなりの時代背景があったのである。

農村信仰のなかで、まず思い出すのは「庚申さん」である。堂・祠や路傍に祀ってある古びた庚申像(青面金剛絵像碑や文字碑)は、過去の庚申信仰の形見にすぎないが、その背後に、長い年月にわたって積み重ねられてきた信仰集団があったのを見落してはならない。

近世の村絵図をみると、山の神を祀らない村はまずないといってよい。それほど山の神は、当時の村落生活に密着していたのである。農民にとって山の神は、春になって山から田に降り、田の神となって稲作を見守り、収穫を終えて山に帰る神であったという。山地民や狩猟民とは異なった観念が、山の神に対して抱かれていたとしても不思議ではなかろう。往年の村落も、時代を経て、今日のように変化してしまうと、山の神の碑石も思わぬところで見かけることになるが、こうした石造物などをとおして、過去のムラ生活も復元される。

山岳信仰につながる信仰もゆきわたっていた。山岳仏教の起源は古代にまでさかのぼるが、それはさておき、大峯山・御岳山などを中心とする山岳信仰は、近世をつうじて当地方においても盛んであった。それぞれのムラに祭祀されている行者像(石造の絵像碑が多い)は、その痕跡を今日に伝えている。ムラごとに行者講を組織し、代参を送ったあかしが、講中によって造立された石造物として残されているのである。

年代的にみれば大峯信仰が先行したことはいうまでもないが、江戸末期に至って、覚明が御岳登拝の道を開いていらい、尾張地方の農民はこぞって御岳山に登拝するようになった。明治になって講組織がしだいに確立されると、ムラには霊山を模した小山が築かれ、御岳信仰は最盛期をむかえた。諸先達の霊神碑が、覚明霊神碑をとりかこんでいるのを、少なからぬ村落で見かけるが、このような状況は、山岳信仰によせる庶民の思いが並々ならぬものであったことをうかがわせる。

講には、これまで述べてきたもののほかに、火ぶせの神の秋葉講、疫病よけの津島講、開運の豊川講、経済的な目的で結ばれる頼母子講など、数えればまだまだ多くのものがあった。善光寺や伊勢神宮など、各地の有名な社寺への代参講も盛んであった。そうした機会をとおして、農民は旅行することができ、見物をとおして知識は拡大されていったのである。

郷土のむかし

昔の照明

長谷川安 県社会教育講師

昔の照明といっても王朝時代からかがり火や松明(たいまつ)を中心とした戦国時代まで、歴史はかなり長い。ローソクや提灯(ちょうちん)が出来るまでの照明のことはひとまず置き、私が明治40年に生れ、70有余歳に至る期間を一つの区切りとし、自叙伝から抜粋した形で昔の照明について述べることとする。

行燈(あんどん)のことを書いても、研究者は別として60歳代より若い人にはよく分るまい。行燈には角形のものもあり、丸いものもあったが、直径40センチメートル程の上下共筒が抜けた形で、高さ1メートル程度、高さ60センチメートル程度の所に油皿を載せる台があり、上も下も照らせるように障子紙などを張り、前面だけが抜いてある。油を直径5センチメートルから7センチメートル程の陶の油皿に注ぎ、燈心(燈スミとも言った)を1本か2本油につけてその先端を皿の外へ少し出して火をつける。皿の上には瀬戸物の2センチメートルから3センチメートル直径の丸に十字を書きその十字の中央につまみがついている「燈心かき」があって、それで明暗を調節する。明るくしたい時には燈心を2本にし、先端を多く出し、暗くしたい時にはその逆である。油は普通、とぼし油といって、肩の張った形をした5合入りか3合入りの陶器の油壺を提げて油屋へ買いに行く。小学校2年頃からは、自転車に乗ることを覚えて―当時、自転車を持っている家はごく少なかったが、三角乗りという乗り方をして―母の使いで小牧の油店へ買いに行ったものだ。燈心は藺(い)草のしんを抜いたもので雑貨屋で買った。燈油は種油だったが、私の育った時代よりずっと以前は「魚(きょ)と」と呼んで魚から搾った油が多く使用されていた。後年、名古屋の御園座で猫化け騒動の歌舞伎を見て、化け猫の美女が行燈の油を見て生物の本性あさましく行燈に首を突込んで油をなめる。それをする姿は美女ながら、観客の方から見ると、耳を立てた猫が舌でぺろぺろとなめる姿が行燈の火影として紙に写し出される―ぞーっとするシーンであったが、ごく幼い日に行燈を囲んでの一家団らんの夜を過した時、安政6年生れの祖母が魚との話を聴かせてくれた記憶があって、観客の中には、「猫は種油でもあんなに好ききゃあ!」と言っていた人もあったが、私にはよく分った。

ともあれ、私が小学校へ上ってからは、玄関の次の8畳の居間には天井から吊り下げたランプが灯してあり、もうちょっと大切なお客さんを案内する座敷には、台付きの洋燈が置かれていた。

玄関の次の8畳へ急な来客のある時などは、私達子供は次の間へ祖母とさがって、時に行燈のご厄介になったことを覚えている。行燈とランプの併用時代ということだったようだが、明治40年、私の生れた年の父の会計簿を見るとやはりそうした趣きがよく分る。即ち、「一、洋燈心、燈スミ 壱銭」とか「一、とぼし油 六銭」とか「一、石油一瓶 壱円六十五銭」などとあるところから考えると、私のごく幼い頃は行燈と洋燈の併用時代であったようである。なお、仏壇や神棚の燈明は、わが家では祖母が昭和15年に他界してしばらくの間は油と燈心による御燈明であった。近隣でも同じだったと思う。

さて、何と言っても思い出の深いのは、ランプ即ち洋燈時代である。私が小学校に上る少し前から、この地方では大正年代を通じ農業生産の最大のものは養蚕であった。わが郷土の偉人と称えられる河田悦次郎翁が、日本一と称する河田98号の優良な蚕種を創り出し、全国的に発展せられたことも大きな影響であったが、主産物の米を作っている水田までつぶして桑畑にするなど、養蚕ならではの一大変革であった。私の家も代々の農家であったが、父も母も割合進歩的な人だったので、この時とばかり養蚕にはげんだ。食堂、寝室、座敷を除いて養蚕の出来る母屋の8畳間5間、養蚕用の離れ3間、春蚕など一度に100貫の収繭量(村一番)があった程だから、蚕が桑を食う音をさせている間にも次々と養蚕作業をしなければならぬので、どの間にもランプが入用である。家中のランプは計10、毎日、ランプの台、台の頭部の真鍮の心どめ、心の出し入れを調節する器具磨き、油煙を掃除するホヤ――これの掃除が一番手間を食う。あわててやれば割れる――燈心の切り込み、石油の補給、手入れを終って各室に吊るすまでが私の仕事である。ランプが終ると桑摘みである。終ると大八車で運搬する。ここまでやるようになれたのは、小学校上学年になってからだが、私の学校友達もほとんど同じように汗水を流していた。

ところが、このような作業から私達少年が全く解放される時が到来した。私が高等小学校2年生の大正10年、この地方も電化の歩を踏み出す時が来た。エヂソンが発明した電燈が現実にわが地方の夜を一ぺんに明るくした。高蔵寺町に建った玉川電力の供給によるものである。村中「万歳」「万歳」である。祖母も母も「有難い」「有難い」と涙ぐんだ。私の妹は6年生、次の弟は4年生、一番下の弟は少し離れて幼かったが、初めてついた電燈に向かって万歳を何度も繰り返した。この時程に嬉しく感激したことはない。文明開化の有難さを思いつつ、とにかく勉強しようやと誓い合ったものだが、電燈を幾つも使うのは勿(もっ)体(たい)ないからと、かつて田楽村長だった祖父が後年、前句をやって座りかかっていたという桧(ひのき)の柾(まさ)の1m四方もある机をデンと据える。その真上から、電燈があかあかと照らすその下へ三方から一人ずつ文字通り頭を揃え勉強する。差当って私は塾長になったようなものだ。エヂソンのおかげ、両親のおかげ、時代のおかげであった。

とは言え、風呂場やトイレにまで電燈をつけるなどということは当時としては不可能である。拳骨(げんこつ)大の丸いブリキ缶に石油を入れ、木綿糸の心を細い口から挿入し、それに火を点じて使うカンテラも、ローソク立てにパラフィンローソクを立てて使うのと同じ程度に交互に使われた。なお、蝋(ろう)の木から作られる日本ローソクは、主に仏壇や神棚の燈明用に使われ、油皿の燈明の地位をうばいつつあった。

ここで提灯のことに触れなくてはならぬ。ちょっとした旧家という程の家の戸口に立つと、真正面に定紋を打った四角く平たい黒塗の箱が姿勢よく5つ6つは懸(か)けられていた。箱から取出すと、弓張り提灯が格式張って出て来る。上と下とが鉄の鎖で弓の弦のようにピンと張るようになっていて、外側を弓のように通っている竹の弓にはめ込み、底のローソク立てにローソクをしっかりとはめ、火をつけ、胴を張り、上部の金具でとめると格式ある提灯が出現し、前から見ると墨黒々とした長谷川家という文字と鷹の羽の家紋が威儀を正して夜を照らすわけで、かしこまって紋服を着けて持つと一番よく似合う提灯である。吉凶いずれの場合にも使われたが、結婚の夕べ、迎える方の家の者がこれを持って迎えると、何とも言えぬ良い雰囲気をかもし出したものである。火事見舞、水害見舞の場合にも、その家を象徴した照明で、作りも油紙を丁寧に張ってあるし、部分の器具の細工にも念が入っているので、少々の雨風には堪えられるようになっている。昔の人はよく考えたものである。

昔、捕物(とりもの)に使った「御用」と筆太に書いた御用提灯も典型的な弓張提灯であるし、その場に出て来る高張提灯も用途は様々であったが構造は弓張提灯である。現今においても伊多波刀神社の祭礼や林昌院の秋葉様の順行には、それぞれの目的にそうようそれが使われている。

村の祭りの時に使われる御神燈、盆の時の盆燈籠は神仏赴きはちがうがあらたかな気持ちになり、祖先のことを憶うよすがとなる意味で、物としてのみは考えられない尊さがある。これはもう、照明器具などという範ちゅうには入らないものであろう。それに比べて、捕物に使ったり忍者などが使ったという龕灯(かんとう)提灯は殺気がにじんで来るような生臭さを思わせる。小田原の陣の時、北条氏の態度が煮え切らないことを寄せ手の軍が揶揄(やゆ)して小田原評定と言ったとかのことに関係は無いであろうが、見かけの割に使い易く有用なのが小田原提灯である。上下に一対の丸いブリキの底と蓋があり、下の底にローソクを立て、上の蓋には丸い大きな穴があいていて、その上下をつなぐのは、1本のひご竹に紙を張っただけながら、開閉自在、使うに良く特に仕まうに良く、こんなちゃちなおどけ切ったものと思うのに人動けば人の動くまま、風吹けば風の吹くまま、捉え所の無い姿なのに、歩いても走っても自転車に乗っても「それどっこいよいさっさ」とついて来る。どうも私達の人生の何かを暗示しているような提灯である。私は今もこの提灯を愛用している。私が生れた年、明治40年3月14日の父の「米金出入帳」には「一ツ拾九銭 提灯」と記されてある。推察するに間違いなく小田原提灯であったと思われる。

みんなの広場

春日井市民文化センターを見学して

高森台中学校 社会科クラブ

ぼくたち、高森台中学校の社会科クラブは、市民文化センターの郷土資料展示室を見学した。いつもこういうものを見ていないので、ぼくたちにとっては、はた織機とか雨降り用のみのなど、面白いもの、珍しいものがたくさんあった。

まずそういうものを見た感想として、時代の流れがよくわかるということだ。それは時代ごとに古墳の形が変わったりすることや、織機のしくみが変わったりしていくことなどに、よく表れていると思う。

また、当時の民家を縮小し再現した所では、今の生活に比べ、夜は暗く、食事時はけむりの中で仕たくをするといった生活をしていたようだが、その中にも今の世の中にはない素朴さがあるような気がした。この民俗コーナーで目をみはった所は、農民は、1日に5回食事をして食べる物は、毎日あまり変化がない(飯とみそ汁)ということだった。

最後の考古学コーナーでは、埴輪や器のかけらなどからだいたいその当時の生活がわかるような気がする。神を信じ、必要以外のことはしないでくらす。今みたいな、損得に対するいじきたないことはない、おおらかな心を持っていたと思う。

古墳の資料を展示してある所では、春日井は、古墳の規模は小さいが、数はけっこう多いとか、尾張は、三河より古墳の規模が大きいということなどを学んだ。(係の人に詳しく説明していただいた味美古墳群へ、この後実さいにたしかめてきた。)

印象的だったのは、古墳の石室模型で電源を入れると、青白い光の中に古代人がよこたわっているのだ。周りには、副そう品が置いてあった。この青白い光が、古代人の人形にマッチして最高にリアルだった。これは6世紀ごろの群集墳だそうだ。

やはり図書館などで資料を見るのも大切だが、こういうふうに実物をみるのもいいのではないかと思った。

お知らせ

文化財映画(16ミリ)貸し出し中

「農業を支えた職人たち」(24分)

かつては、どの村にも、トンテンカンと元気な槌音を響かせていた鍛冶屋さん。水くみ、洗顔から、みそ、たまりの貯蔵まで日常生活に欠かせない桶(おけ)作り等、今ではめったに見られなくなった村の職人さんの仕事をおさめた映画を春日井市教育委員会が完成した。すでに貸し出しをうけた学校・老人会等で大好評をうけている。

窓口 市民文化センター内社会教育課、視聴覚ライブラリー(柏原町1)

なお、社会教育課では他に、アニメ・劇映画などをはじめ180本のフィルムと映写機器を、子供会・婦人会などの団体向けに貸し出している。

投稿歓迎!!

内容 文化・文化財関係

字数 みんなの広場・私の目で見た春日井の民俗/600字程度

私の研究 700字程度

採用分には薄謝進呈

「郷土誌かすがい」配布書店

本誌は、3月、6月、9月、12月末頃に下記の書店で無料で受け取れます。

取扱書店

伊藤十治書店(鳥居松町6)

伊藤十治書店 藤山台店、西武店、清水屋店

ヒラノ正和堂書店(高蔵寺町4)

伊藤十治書店 サンマルシェ店

陶文堂書店(中央台5)

寺沢書店(坂下町3)

秀才堂書店(神領町)

上条文庫(上条町1)

春日井書房(八事町2)

文昌堂書店(旭町2)

三洋堂勝川店(勝川町7)

純正堂書店(松新町1)

鈴木書店(味美白山町1)

石黒文化堂書店(西本町1)

水野書店(町屋町)

日本書房(白山町)

発行元

昭和57年9月15日発行(年4回発行)

発行所 春日井市教育委員会社会教育課